El dogma de la caída del primer hombre, dice Dupiney de Vorepierre, no pertenece sólo al cristianismo, sino también al mosaísmo y a la religión primitiva, que fue la de los patriarcas. Ésa es la razón de que esta creencia se halle, si bien alterada y desfigurada, entre todos los pueblos de la Tierra. La historia auténtica de esta decadencia del hombre por su pecado nos es conservada en el primer libro de Moisés (Génesis, capítulos II y III). «Este dogma fundamental del cristianismo —escribe el abate Foucher— no era ignorado en absoluto en los tiempos antiguos. Los pueblos más próximos que nosotros al origen del mundo sabían, por una tradición uniforme y constante, que el primer hombre había prevaricado, y que su crimen había atraído la maldición de Dios sobre toda su posteridad». «La caída del hombre degenerado —dice el propio Voltaire— es el fundamento de la teología de todas las naciones antiguas».

Según Filolao el pitagórico (siglo V antes de J. C.), los filósofos antiguos decían que el alma estaba enterrada en el cuerpo, como en una tumba, como castigo por algún pecado. Platón testimonia, así, que tal era la doctrina de los órficos, y él mismo la profesaba. Pero como se reconocía igualmente que el hombre había salido de las manos de Dios y que había vivido en un estado de pureza y de inocencia (Dicearca, Platón), era preciso admitir que el crimen por el que sufría su pena era posterior a su creación. La edad de oro de las mitologías griega y romana es, evidentemente, un recuerdo del primitivo estado del hombre al salir de las manos de Dios.

XIII. LE MANS – CASA DE ADAN Y EVA.

Bajo relieve del siglo XVI.

Los monumentos y las tradiciones de los hindúes confirman la historia de Adán y de su caída. Esta tradición existe asimismo entre los budistas del Tibet y era enseñada por los druidas, y también por los chinos y los antiguos persas. Según los libros de Zoroastro, el primer hombre y la primera mujer fueron creados puros y sometidos a Ormuz, su hacedor. Ahrimán los vio y se sintió celoso de su felicidad. Los abordó en forma de culebra, les presentó unos frutos y los convenció de que era él mismo el creador del Universo entero. Le creyeron y, desde entonces, su naturaleza fue corrompida, y esta corrupción contaminó a su posteridad. La madre de nuestra carne o la mujer de la serpiente es célebre en las tradiciones mexicanas, que la representan caída de su estado primitivo de dicha y de inocencia. En el Yucatán, en el Perú, en las islas Canarias, etc., la tradición de la caída existía también entre las naciones indígenas cuando los europeos descubrieron esos países. Las expiaciones que se celebraban entre diversos pueblos para purificar al niño a su entrada en esta vida constituyen un testimonio irrebatible de la existencia de esta creencia general. «Ordinariamente —dice el sabio cardenal Gousset—, esta ceremonia tenía lugar el día en que se daba nombre al niño». Ese día, entre los romanos, era el noveno para los varones y el octavo para las niñas, y se llamaba lustricus a causa del agua lustral que se empleaba para purificar al recién nacido. Los egipcios, los persas y los griegos tenían una costumbre semejante. En el Yucatán, en América, se llevaba al niño al templo, donde el sacerdote derramaba sobre su cabeza el agua destinada a ese uso, y le daba un nombre. En las Canarias, las mujeres desempeñaban esta función en lugar de los sacerdotes. Y las mismas expiaciones se encuentran prescritas por la ley entre los mexicanos. En algunas provincias, se encendía igualmente fuego y se hacía ademán de pasar al niño por la llama, como para purificarlo a la vez por el agua y el fuego. Los tibetanos, en Asia, tienen también costumbres parecidas. En la India, cuando se da un nombre al niño, después de haber escrito este nombre en su frente y de haberlo sumergido por tres veces en el agua, el brahmán o sacerdote exclama en voz alta: «Dios, puro, único, invisible y perfecto, te ofrecemos a este niño, nacido de una tribu santa, ungido con un aceite incorruptible y purificado con agua».

Como señala Bergier, es absolutamente preciso que esta tradición se remonte a la cuna del género humano, pues si hubiera nacido entre un pueblo concreto tras la dispersión, no hubiera podido extenderse de un extremo al otro del mundo. Esta creencia universal en la caída del primer hombre iba, además, acompañada de la esperanza de un mediador, personaje extraordinario que debía llevar la salvación a los hombres y reconciliarlos con Dios. No sólo este libertador era esperado por los patriarcas y por los judíos, que sabían que aparcería entre ellos, sino también por los egipcios, los chinos, los japoneses, los indios, los siameses, los árabes, los persas y por diversas naciones de América. Entre griegos y romanos, esta esperanza era compartida por algunos hombres, como lo testimonian Platón y Virgilio. Por añadidura, como hace observar Voltaire: «Desde tiempo inmemorial, existía entre los indios y los chinos una máxima según la cual el Sabio llegaría de Occidente. Europa, por el contrario, decía que vendría de Oriente».

Bajo la tradición bíblica de la caída del primer hombre, los filósofos, con su acostumbrada habilidad, han ocultado una verdad secreta de orden alquímico. Eso, sin duda, es lo que nos sirve y lo que nos permite explicar las representaciones de Adán y Eva que se descubren en algunos viejos edificios del Renacimiento. Uno de ellos, claramente característico de esta intención, servirá de arquetipo a nuestro estudio. Esta morada filosofal, situada en Le Mans, nos muestra, en el primer piso, un bajo relieve que representa a Adán con el brazo levantado para tomar el fruto del arbor scientiae, mientras que Eva atrae la rama hacia él con la ayuda de una cuerda. Ambos llevan filacterias, atributos encargados de expresar que estos personajes tienen un significado oculto, distinto del del Génesis. Este motivo, maltratado por las intemperies —que apenas han respetado más que las grandes masas—, está circunscrito por una corona de follaje, flores y frutos, jeroglíficos de la naturaleza fecunda, de la abundancia y de la producción. A la derecha y arriba, se distingue, entre motivos vegetales carcomidos, la imagen del Sol, mientras que, a la izquierda, aparece la de la Luna. Ambos astros herméticos contribuyen a acentuar y precisar aún más la cualidad científica y la expresión profana del tema extraído de las Sagradas Escrituras.

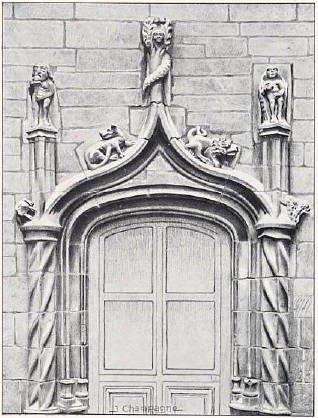

XIV. VITRE (Ile-et-Vilaine).

Puerta de casa, rue Notre-Dame (siglo XV).

Señalemos, de paso, que las escenas laicas de la tentación están conformes a las de la iconografía religiosa. Adán y Eva aparecen siempre separados por el tronco del árbol paradisíaco. En la mayoría de los casos, la serpiente, enrollada en torno a aquél, se representa con cabeza humana. Así es como aparece en un bajo relieve gótico de la antigua Fontaine Saint-Maclou, en la iglesia de este nombre, en Ruán, y en otra escena de gran dimensión que decora un muro de la casa llamada de Adán y Eva, en Montferrand (Puy-de-Dome), que parece datar de finales del siglo XIV o comienzos del XV. En el coro de Saint-Bertrand-de-Comminges (Alto Garona), el reptil descubre un busto provisto de mamas, con brazos y una cabeza de mujer. También una cabeza femenina presenta la serpiente de Vitré, esculpida en el ajimez de una hermosa puerta del siglo XV en la rue Notre-Dame. Por el contrario, el grupo en plata maciza del tabernáculo de la catedral de Valladolid permanece fiel al realismo: la serpiente es representada bajo su aspecto natural, y sostiene en sus fauces ampliamente abiertas una manzana entre sus colmillos[129].

Adamus, nombre latino de Adán, significa hecho de tierra roja. Es el primer ser de naturaleza, el único entre las criaturas humanas que ha sido dotado con las dos naturalezas del andrógino. Podemos, pues, considerarlo, desde el punto de vista hermético, como la materia básica unida al espíritu en la unidad misma de la sustancia creada inmortal y perdurable. Pero desde que Dios, según la tradición mosaica, hizo nacer a la mujer, individualizando, en cuerpos distintos y separados, esas naturalezas al principio asociadas en un cuerpo único, el primer Adán, tuvo que borrarse, se especificó al perder su constitución original y se convirtió en el segundo Adán, imperfecto y mortal. El Adán principio, del que jamás hemos descubierto figuración alguna en ningún sitio, es llamado por los griegos Αδαμος o Αδαμας palabra que designa, en el plano terrenal, el acero más duro, empleado por Αδαμαστος, es decir, indomable y todavía Virgen (de la partícula privativa α- y δαμαω, domar), lo que caracteriza muy bien la naturaleza profunda del primer hombre celeste y del primer cuerpo terrestre como solitarios y no sometidos al yugo del himen. ¿Cuál es, pues, este acero llamado αδαμας, del que tanto hablan los filósofos? Platón, en su Timeo, nos da la explicación siguiente.

«De todas las aguas que hemos llamado fusibles —dice—, la que tiene las partes más tenues y más iguales; la más densa; ese género único cuyo color es un amarillo brillante; los más preciosos bienes, en fin, el oro, se ha formado filtrándose a través de la piedra. El nudo del oro, convertido en muy duro y negro a causa de su densidad, se llama adamas. Otro cuerpo, próximo al oro por la pequeñez de sus partes, pero que tiene muchas especies, cuya densidad es inferior a la del oro, que encierra una débil aleación de tierra muy conocida, lo que lo hace más duro que el oro, y que es, al mismo tiempo, más ligero gracias a los poros que atraviesan su masa, es una de esas aguas brillantes y condensadas que se llaman bronce. Cuando la porción de tierra que contiene se halla separada por la acción del tiempo, se hace visible por sí misma y se le da el nombre de herrumbre».

Este pasaje del gran iniciado muestra la distinción de las dos personalidades sucesivas de Adán simbólico, las cuales se describen bajo su expresión mineral propia del acero y del bronce Ya que el cuerpo próximo a la sustancia adamas —nudo o azufre del oro— es el segundo Adán. considerado en el reino orgánico como el padre verdadero de todos los hombres y, en el reino mineral, como agente y procreador de los individuos metálicos y geológicos que lo constituyen.

Así, nos enteramos de que el azufre y el mercurio, principios generadores de los metales, no fueron en su origen sino una y la misma materia, ya que sólo más tarde adquirieron su individualidad especifica y la conservaron en los compuestos nacidos de su unión. Y aunque sea mantenida por una poderosa cohesión el arte puede, sin embargo romperla y aislar el azufre y el mercurio bajo la forma que le es propia. El azufre, principio activo, es designado simbólicamente por el segundo Adán, y el mercurio, elemento pasivo, por su mujer, Eva. Este último elemento o mercurio reconocido como el más importante, es también el más difícil de obtener en la práctica de la Obra. Su utilidad es tal, que la ciencia le debe su nombre, ya que la filosofía hermética está fundada en el conocimiento perfecto del Mercurio, en griego Ερμης. Eso es lo que expresa el bajo relieve que acompaña y limita el panel de Adán y Eva en la casa de Le Mans. Se advierte a Baco niño provisto del tirso[130], escondiendo con la mano izquierda la boca de una vasija, y en pie sobre la tapadera de un gran recipiente decorado con guirnaldas. Pues Baco, divinidad emblemática del mercurio de los sabios, encarna un significado secreto parecido al de Eva, madre de los vivos. En Grecia, a todas las bacantes se las llamaba Ευα, Eva, palabra que procedía de Ευιος, Evius, sobrenombre de Baco. En cuanto a las vasijas destinadas a contener el vino de los filósofos o mercurio, son lo bastante elocuentes como para dispensarnos de poner de relieve su sentido esotérico.

Pero esta explicación, aunque lógica y conforme a la doctrina, es, sin embargo, insuficiente para suministrar la razón de ciertas particularidades experimentales y de algunos puntos oscuros de la práctica. Es indiscutible que el artista no sería capaz de pretender adquirir la materia original, es decir, el primer Adán «formado de tierra roja», y que el tema de los sabios mismo, calificado de materia prima del arte, aparece muy alejado de la simplicidad inherente a la del segundo Adán. Este tema, sin embargo, es propiamente la madre de la Obra, como Eva es la madre de los hombres. Dispensa a los cuerpos que da a luz, o más exactamente que reincruda, la vitalidad, la vegetabilidad y la posibilidad de mutación. Iremos más lejos y diremos, dirigiéndonos a quienes tienen ya alguna capa de ciencia, que la madre común de los metales alquímicos no entra en absoluto en sustancia en la Gran Obra, aunque sea imposible producir algo ni emprender nada sin ella. En efecto, por su intermedio, los metales vulgares, verdaderos y únicos agentes de la piedra, se cambian en metales filosóficos, y gracias a ella son disueltos y purificados. En ella encuentran y prosiguen su actividad perdida, y de muertos como estaban vuelven a la vida. Ella es la tierra que los nutre, los hace crecer y fructificar y les permite multiplicarse. Por fin, volviendo al seno materno que otrora los formara y les diera nacimiento, renacen y recobran las facultades primitivas de las que la industria humana las había privado. Eva y Baco son los símbolos de esta sustancia filosofal y natural —no primera, sin embargo, en el sentido de la unidad o de la universalidad— comúnmente llamada con el nombre de Hermes o Mercurio. Pues se sabe que el mensajero alado de los dioses servía de intermediario entre las potencias del Olimpo y desempeñaba en la mitología un papel análogo al del mercurio en la labor hermética. Se comprende mejor así la naturaleza especial de su acción y por qué no permanece con los cuerpos que ha disuelto, purgado y animado. Y, asimismo, se interpreta el sentido en que conviene comprender a Basilio Valentín cuando asegura que los metales[131] son criaturas dos veces nacidas del mercurio, hijos de una sola madre, producidos y regenerados por ella. Y se concibe mejor, por otra parte, dónde radica esa piedra miliar que los filósofos han lanzado a través del camino cuando afirman, de común acuerdo, que el mercurio es la única materia de la Obra, en tanto que las reacciones necesarias son tan sólo provocadas por él, lo cual han dicho en metáfora o bien considerándolo desde un punto de vista particular.

Tampoco es inútil tener en cuenta que si tenemos necesidad del cisto de Cibeles, de Ceres o de Baco, es sólo porque encierra el cuerpo misterioso que constituye el embrión de nuestra piedra; si precisamos un vaso no es más que para contener en él el cuerpo, y nadie ignora que sin una tierra apropiada, todo grano resultaría inútil. Así, no podemos prescindir de la vasija aunque el contenido sea infinitamente más precioso que el continente, el cual está destinado, tarde o temprano, a separarse de aquél. El agua carece de forma en sí, aunque sea susceptible de adoptarlas todas y de tomar la del recipiente que la contiene. He aquí la razón de nuestro vaso y de su necesidad, y por qué los filósofos lo han recomendado tanto como el vehículo indispensable, el excipiente obligado de nuestros cuerpos. Y esta verdad halla su justificación en la imagen de Baco niño en pie sobre la tapadera de la vasija hermética.

De cuanto antecede importa, sobre todo, retener el hecho de que los metales, licuados y disociados por el mercurio, encuentran de nuevo el poder vegetativo que poseían en el momento de su aparición en el plano físico. El disolvente hace para ellos, en cierto modo, el oficio de una verdadera fuente de Juvencia. Separa sus impurezas heterogéneas tomadas de los yacimientos metalíferos, les quita los achaques contraídos en el curso de los siglos; los reanima, les da un vigor nuevo y los rejuvenece. Así, los metales vulgares se hallan reincrudados, es decir, vueltos a un estado próximo al suyo original, y en lo sucesivo son llamados metales vivos o filosóficos. Puesto que al contacto de su madre toman de nuevo sus facultades primitivas, puede asegurarse que se han acercado a ella y han adquirido una naturaleza análoga a la suya. Pero es evidente, por otra parte, que como consecuencia de esta conformidad de complexión no serian capaces de engendrar cuerpos nuevos con su madre, ya que ésta tiene sólo un poder renovador y no generador. De donde hay que concluir que el mercurio del que hablamos, y que es figurado por la Eva del Edén mosaico, no es el que los sabios han designado como la matriz, el receptáculo y el vaso apropiado para el metal reincrudado, llamado azufre, sol de los filósofos, semilla metálica y padre de la piedra.

No hay que dejarse engañar, pues aquí está el nudo gordiano de la Obra, el que los principiantes deben aplicarse a desanudar si no quieren verse detenidos en seco al comienzo de la práctica. Existe, pues, otra madre, hija de la primera, a la que los maestros, con un designio fácil de adivinar, han impuesto también la denominación de mercurio. Y la diferenciación de estos dos mercurios, uno agente de renovación y el otro de procreación, constituye el estudio más ingrato que la ciencia haya reservado al neófito. Con el propósito de ayudarle a franquear esa barrera, nos hemos extendido sobre el mito de Adán y Eva, y vamos a intentar aclarar esos puntos oscuros, voluntariamente dejados en la sombra por los mejores autores mismos. La mayoría de ellos se han contentado con describir de manera alegórica la unión del azufre y del mercurio, generadores de la piedra a la que llaman Sol y Luna, padre y madre filosóficos, fijo y volátil, agente y paciente, macho y hembra, águila y león, Apolo y Diana (que algunos convierten en Apolonio de Tiana), Gabritius y Beya, Urim y Tumim, las dos columnas del templo: Yakin y Bohas, el anciano y la joven virgen y, en fin, y de manera más exacta, el hermano y la hermana. Pues son, en realidad, hermano y hermana, ya que ambos tienen una madre común, y deudores de la contrariedad de sus temperamentos antes de la diferencia de edad y de evolución que de lo divergente de sus afinidades.

El autor anónimo de la Ancienne Guerre des Chevaliers[132], en un discurso que hace pronunciar al metal reducido a azufre bajo la acción del primer mercurio, enseña que este azufre tiene necesidad de un segundo mercurio con el que debe juntarse a fin de multiplicar su especie. «Entre los artistas —dice— que han trabajado conmigo, algunos han llevado tan lejos su trabajo que han conseguido separar de mí mi espíritu, que contiene mi tintura, de modo que, mezclándolo con otros metales y minerales, han conseguido comunicar un poco de mis virtudes y de mis fuerzas a los metales que tienen alguna afinidad y alguna amistad conmigo. Sin embargo, los artistas que han conseguido por esta vía el éxito y que han encontrado con seguridad una parte del arte son, en verdad, poquísimos. Mas como no han conocido el origen de donde vienen las tinturas, les ha sido imposible llevar su trabajo más acá, y no han hallado, al fin, que hubiera gran utilidad en su procedimiento. Pero si estos artistas hubieran proseguido sus investigaciones y hubieran examinado bien qué mujer me es propia, la hubieran buscado y me hubieran unido a ella, entonces yo hubiera podido teñir mil veces más». En el Entretien d’Eudoxe et de Pyrophile, que sirve de comentario a este tratado, Limojon de Saint-Didier escribe, a propósito de este pasaje: «La mujer apropiada a la piedra y que debe unírsele es esa fuente de agua viva cuya fuente, toda celeste, que tiene particularmente su centro en el Sol y en la Luna, produce ese claro y precioso arroyo de los Sabios que discurre hasta el mar de los filósofos, el cual rodea todo el mundo. No deja de tener fundamento que esta divina fuente sea llamada por este autor la mujer de la piedra. Algunos la han representado bajo la forma de una ninfa celeste, y otros le dan el nombre de la casta Diana, cuya pureza y virginidad no está en absoluto mancillada por el vínculo espiritual que la une a la piedra. En una palabra, esta conjunción magnética constituye el matrimonio mágico del cielo con la tierra, del que algunos filósofos han hablado, de tal manera, que la fuente segunda de la tintura física, que opera tan grandes maravillas, nace de esta unión conyugal tan misteriosa».

Estas dos madres, o mercurios, que acabamos de distinguir figuran bajo el emblema de los dos gallos[133], en el panel de piedra situado en el segundo piso de la casa de Le Mans. Están junto a un vaso[134] lleno de hojas y frutos, símbolo de su capacidad vivificante, generadora y vegetal, de la fecundidad y la abundancia de las producciones que resultan. A cada lado de este motivo, unos personajes sentados —uno soplando un cuerno y el otro tañendo una especie de guitarra— ejecutan un dúo musical. A la traducción de este Arte de música —epíteto convencional de la alquimia— se refieren los diversos temas esculpidos en la fachada.

XV. LE MANS – CASA DE ADAN Y EVA – SIGLO XVI

El rapto de Deyanira

Pero antes de proseguir el estudio de los motivos de la casa de Adán y Eva, nos creemos obligados a prevenir al lector de que, bajo términos muy poco velados nuestro análisis encierra la revelación de lo que se ha convenido en llamar el secreto de los dos mercurios. Nuestra explicación, sin embargo, no podría resistir el examen, y quien se tomara la molestia de analizarla, hallaría en ella ciertas contradicciones, errores manifiestos de lógica o de juicio. Pero reconocemos lealmente que, en la base, no existe más que un solo mercurio, y que el segundo deriva necesariamente del primero. Convenía, no obstante, llamar la atención sobre las cualidades diferentes que afectan con objeto de mostrar —aun al precio de una torsión a la razón o de una inverosimilitud— cómo pueden distinguirse, identificarse y cómo es posible extraer directamente la propia mujer del azufre, madre de la piedra, del seno de nuestra madre primitiva. Entre la narración cabalística, la alegoría tradicional y el silencio, no podíamos escoger. Siendo nuestra meta acudir en ayuda de los trabajadores poco familiarizados con las parábolas y las metáforas, nos estaba prohibido el empleo de la alegoría y de la cábala. ¿Hubiera valido más actuar como muchos de nuestros predecesores y no decir nada? No lo creemos. ¿Para qué serviría escribir sino para quienes saben ya y no necesitan nuestros consejos? Hemos preferido, pues, dar en lenguaje claro una demostración ab absurdo, gracias a la cual resultaba posible desvelar el arcano que, hasta ahora, permaneció obstinadamente escondido. El procedimiento, por supuesto, no es nuestro. ¡Qué los autores —y son numerosos— en quienes no se advierten semejantes discordancias nos arrojen la primera piedra!

Encima de los gallos, guardianes del vaso fructificante, se ve un panel de mayor dimensión, por desgracia muy mutilado, cuya escena figura el rapto de Deyanira por el centauro Neso.

La fábula narra que habiendo obtenido Hércules de Eneo la mano de Deyanira por haber triunfado sobre el dios río Aqueloo[135], en compañía de su nueva esposa quiso atravesar el río Evenio[136]. Neso, que se halla en las cercanías, se ofreció para transportar a Deyanira a la otra orilla. Hércules cometió el error de consentirlo, y no tardó en advertir que el centauro intentaba apoderarse de Deyanira. Una flecha templada en la sangre de la hidra y lanzada con mano segura lo detuvo allí mismo. Sintiéndose morir, Neso entregó a Deyanira su túnica, teñida con su sangre, asegurándole que le serviría para atraer a su marido si se alejaba de ella para acercarse a otras mujeres. Más tarde, la esposa crédula supo que Hércules buscaba a Iole[137], premio de su victoria sobre Eurito, su padre, y le envió la prenda ensangrentada, mas apenas la vistió comenzó a sentir atroces dolores. No pudiendo resistir tanto sufrimiento, se lanzó en medio de las llamas de una hoguera que coronaba el monte Eta[138] y que prendió con sus propias manos. Deyanira, al saber la fatal noticia, se dio muerte, desesperada.

Esta narración se relaciona con las últimas operaciones del Magisterio, y constituye una alegoría de la fermentación de la piedra por el oro, a fin de orientar el Elixir hacia el reino metálico y limitar su empleo a la transmutación de los metales.

Neso representa la piedra filosofal, aún no determinada ni afecta a alguno de los grandes géneros naturales, cuyo color varía del carmín al escarlata brillante. Νησος significa en griego vestidura de púrpura, y la túnica sangrienta del centauro —«que quema los cuerpos más que el fuego del infierno»— indica la perfección del producto acabado, maduro y lleno de tintura.

Hércules figura el azufre del oro cuya virtud refractaria a los agentes más incisivos sólo puede ser vencida por la acción de la vestidura roja o sangre de la piedra. El oro, calcinado bajo los efectos combinados del fuego y de la tintura, toma el color de la piedra y, a cambio, le da la calidad metálica que el trabajo le había hecho perder. Juno, reina de la Obra, consagra así la reputación y la gloria de Hércules, cuya apoteosis mítica encuentra su realización material en la fermentación. El nombre mismo de Hércules, Ηρακλης indica que debe a Juno la imposición de los trabajos sucesivos que debían asegurarle la celebridad y extender su nombradía. Ηρακλης está formado, en efecto, por Ηρα, Juno y κλεος gloria, reputación, renombre. Deyanira, mujer de Hércules, personifica el principio mercurial del oro, que lucha junto al azufre, al que está unida, pero que sucumbe, bajo el ardor de la túnica ígnea. En griego, Δηιανειρα deriva de Δηιοτης, hostilidad, lucha, agonía.

En el fuste de los dos pilares adosados que flaquean la escena mitológica cuyo esoterismo acabamos de estudiar, figuran, por un lado, una cabeza de león provista de alas, y por el otro, una cabeza de perro o de perra. Estos animales están, asimismo, representados en su forma completa en los arcos de la puerta de Vitré. El león, jeroglífico del principio fijo y coagulante llamado comúnmente azufre, lleva alas a fin de mostrar que el disolvente primitivo, al descomponer y reincrudar el metal, da al azufre una cualidad volátil sin la cual su reunión con el mercurio resultaría imposible. Algunos autores han descrito la manera de efectuar esta importante operación bajo la alegoría del combate del águila y el león, de lo volátil y lo fijo, combate bastante explicado ya en otra parte[139].

En cuanto al perro simbólico, sucesor directo del cinocéfalo egipcio, el filósofo Artefio le ha dado patente de ciudadanía entre las figuras de la iconografía alquímica. Habla, en efecto, del perro del Corasán y de la perra de Armenia, emblemas del azufre y del mercurio, padres de la piedra[140]. Pero mientras la palabra Αρμενος que significa aquello de lo que se tiene necesidad, lo que está preparado y convenientemente dispuesto, indica el principio pasivo y femenino, el perro del Corasán o azufre toma su nombre del término griego Κοραξ, equivalente a cuervo[141], vocablo que servía también para designar cierto pez negruzco sobre el cual, si nos fuera permitido, podríamos decir cosas curiosas.

Los «hijos de ciencia» a quienes su perseverancia ha conducido al dintel del santuario saben que tras el conocimiento del disolvente universal —madre única que toma la personalidad de Eva—, nada hay más importante que el del azufre metálico, primer hijo de Adán, generador efectivo de la piedra, el cual recibió el nombre de Caín. Pues Caín significa adquisición, y lo que el artista adquiere en primer lugar es el perro negro y rabioso del que hablan los textos, el cuervo, primer testimonio del Magisterio. También, según la versión del Cosmopolita, el pez sin huesos, echeneis o rémora «que nada en nuestro mar filosófico», y a propósito del cual Jean-Joachim d’Estinguel d’Ingrofont [142]asegura que «poseyendo una vez el pececillo llamado Rémora, que es muy raro, por no decir único en esta gran mar, ya no tendréis más necesidad de pescar, sino sólo de pensar en la preparación, sazonamiento y cocción de ese pececillo». Y aunque sea preferible no extraerlo del medio en que habita —dejándole para sus necesidades bastante agua a fin de mantener su vitalidad—, quienes tuvieron la curiosidad de aislarlo pudieron verificar la exactitud y la veracidad de las afirmaciones filosóficas. Se trata de un cuerpo minúsculo —habida cuenta el volumen de la masa de donde proviene—, con apariencia exterior de una lenteja biconvexa, a menudo circular y en ocasiones elíptica. Con aspecto terroso más bien que metálico, este ligero botón, infusible pero muy soluble, duro, quebradizo, friable, negro en una cara y blancuzco en la otra, violeta al romperse, ha recibido nombres diversos y relativos a su forma, a su coloración o a ciertas particularidades químicas. Es el prototipo secreto del bañista popular del zapato de los reyes, el haba (κυαμος, parónimo de κυανος negro azulado), el sabot (βεμβηξ)[143]; es también el capullo (βομβυκιον) y su gusano, cuyo nombre griego, βομβηξ, que tanto se parece al de zueco, tiene por raíz βομβος que expresa, precisamente, el ruido de un trompo en rotación. También se llama al pececillo negruzco chabot (gobio), de donde Perrault sacó su Chat botté (el gato con botas) y al famoso marqués de Carabás (de Καρα, cabeza, y βασιλευς, rey) de las leyendas herméticas caras a nuestra juventud y reunidas bajo el título de Cuentos de mi madre la oca. Finalmente, es el basilisco de la fábula —βασιλικον—, nuestro régulo (regulus, reyezuelo) o reyecito (βασιλισκος), la zapatilla de cebellina (porque es blanca y gris) de la humilde Cenicienta, el lenguado, pescado plano, cada una de cuyas caras está coloreada de manera distinta y cuyo nombre se relaciona con el Sol (en francés sole; en latín sol, solis), etc. En el lenguaje oral de los adeptos, no obstante, este cuerpo apenas se designa con otro término que con el de violeta, primera flor que el sabio ve nacer y expansionarse, en la primavera de la Obra, transformando en color nuevo la verdura de su jardín…

Pero aquí creemos que debemos suspender esta enseñanza y guardar el prudente silencio de Nicolás de Valois y de Quercetano, los únicos, que nosotros sepamos, que revelaron el epíteto verbal del azufre, oro o sol hermético.