Las revoluciones tecnológicas son imposibles sin el avance de la ciencia. ¿En qué medida están determinadas por el progreso científico? ¿En qué medida puede relacionarse el progreso científico con el desarrollo de las fuerzas productivas dominadas y domesticadas por el capitalismo? Esto es, ¿en qué medida se le puede relacionar con la lógica interna del modo de producción capitalista? Es un tema fascinante, pero en este ensayo no podemos ni siquiera abordarlo superficialmente[37].

Se puede establecer una primera correlación al nivel de la tendencia general histórica del capital a transformar el trabajo científico (es decir, el «trabajo general», en la acepción más abstracta de la palabra[38]) en una forma específica de trabajo proletarizado (es decir, trabajo subordinado a las necesidades del capitalismo y controlado por el capital). En El capitalismo tardío señalamos cómo Marx había deducido esta tendencia de las leyes generales de movimiento del capital, describiendo así, de forma anticipada, un fenómeno que no ocurriría en su época, sino mucho después. A despecho de un tópico que se repite con insistencia, lo señalado no hace sino confirmar que El capital de Marx es mucho más una obra del siglo XX que del siglo XIX, precisamente por causa de la amplitud de su profecía histórica:

La apropiación del trabajo vivo por el capital adquiere en la maquinaria, también en este sentido, una realidad inmediata. Por un lado, lo que permite a las máquinas ejecutar el mismo trabajo que antes efectuaba el obrero es el análisis y la aplicación —que dimanan directamente de la ciencia— de leyes mecánicas y químicas. El desarrollo de la maquinaria por esta vía, sin embargo, sólo se verifica cuando la gran industria ha alcanzado ya un nivel superior y el capital ha capturado y puesto a su servicio todas las ciencias; por otra parte, la misma maquinaria existente brinda ya grandes recursos. La invenciones se convierten entonces en rama de la actividad económica y la aplicación de la ciencia a la producción inmediata misma se torna en un criterio que determina e incita a ésta[39].

En El capitalismo tardío señalamos el proceso concreto por medio del cual se desarrollaron los laboratorios de investigación bajo control empresarial, proceso iniciado a finales del siglo XIX y continuado a lo largo de la primera y segunda guerras mundiales[40]. Sin embargo, como predijo Marx, esta relación directa entre el progreso científico y el surgimiento de una nueva tecnología aparece relativamente tarde en el desarrollo del modo de producción capitalista. Va precedida por dos fases durante las cuales el capital se apropia de una manera mucho más pragmática de la destreza técnica de los artesanos-técnicos con el fin de sustituir el trabajo vivo por maquinaria dentro del proceso de constante fragmentación y parcelación del trabajo, con el propósito de ejercer un control socioeconómico sobre el trabajo (es decir, de maximizar la producción de plustrabajo, que constituye la fuerza motriz para un constante crecimiento y perfeccionamiento de la división del trabajo dentro del proceso productivo):

1. Una fase en que la experimentación de los artesanos, que se da en el proceso de producción y es anterior en siglos a la experimentación sistemática de los científicos naturales, es la base directa de la mayor parte de los avances tecnológicos. Esta fase abarca, según Arthur Clegg[41], la mayor parte del período correspondiente al capitalismo manufacturero. Harry Braverman, siguiendo a Bernal, señaló que esto también es aplicable a la mayoría de las invenciones básicas de la revolución industrial. David Landes llegó a una conclusión similar en su Prometheus unbound [42].

2. Una fase en que la observación experimental realizada por los ingenieros (o por los ingenieros convertidos en capitalistas) les conduce, como apuntó Marx, a transformar las operaciones del trabajador en otras cada vez más mecánicas, de forma que, en un determinado momento, un mecanismo puede ocupar el puesto del trabajador. Aquí se podría decir que la contribución del artesano a la invención ha sido en gran medida indirecta, a pesar de que la distinción entre artesanos e ingenieros no siempre ha sido tan nítida como aparenta ser a veces con arreglo a las categorías profesionales.

La reunificación formal de «ciencia abstracta» e «invenciones tecnológicas concretas» se produce con la aparición de la «ciencia aplicada». Aquí no es posible profundizar en el análisis de la correlación entre esta aparición y la dialéctica interna del desarrollo de las ciencias naturales, por una parte, y la lógica interna del modo de producción capitalista (o, mejor dicho, la sociedad burguesa en general), por otra. Éste es un tema que requiere una atención mucho mayor de los teóricos marxistas que la que se le ha prestado hasta ahora. Esperemos que algún día tengamos tiempo para volver sobre él con más detenimiento.

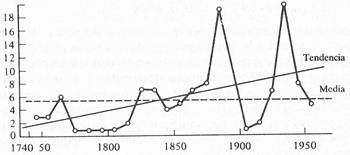

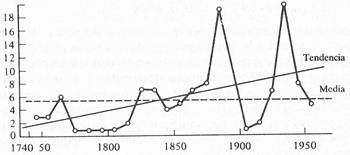

Debe subrayarse que la tendencia del capital a proletarizar (es decir, a subordinar a sí mismo) el trabajo científico está directamente relacionada con la sed insaciable por conseguir más plustrabajo, más plusvalor y más ganancia, sed continuamente espoleada tanto por la competencia como por la lucha de clases entre capital y trabajo. Por consiguiente, está interconectada con el movimiento rítmico de la acumulación de capital. Parece obvio que largos períodos con tasas de ganancia generalmente decrecientes tienden a fomentar una investigación orientada a conseguir avances radicales en el campo de la reducción de los costes de producción (es decir, transformaciones tecnológicas radicales), al tiempo que, de forma no menos obvia, no fomentan las innovaciones tecnológicas radicales a gran escala; es decir, tienden a concentrar la inversión normal en inversión para la racionalización (es decir, en inversión que queda inmediatamente amortizada en términos de costes de trabajo)[43]. Gerhard Mensch reunió importantes pruebas para demostrar que en los años 1820-1830, 1880-1890 y 1930-1940 tuvo lugar una constelación de innovaciones básicas, coincidiendo precisamente con las ondas largas de estancamiento[44]. La historia económica, a su vez, confirma que las inversiones en las primeras aplicaciones masivas de estas innovaciones básicas generalmente se produjeron diez años más tarde, una vez que ya se había producido la inflexión de una onda larga de carácter depresivo a una de carácter expansivo (fig. 2).

A la inversa, cuando el clima general de la sociedad burguesa está dominado por una sensación de «crecimiento» boyante (prosperidad), como reflejo de repentinos y acusados incrementos reales de la tasa media de ganancia y de acumulación de capital, las condiciones son entonces más propicias para los enormes desembolsos de capital que necesitan las revoluciones tecnológicas radicales, por oposición a las innovaciones parciales normales, que no revolucionan las técnicas básicas de todas las esferas de la vida social, todas las ramas de la industria, los transportes, la telecomunicación, el comercio y el crédito, la administración, etc. En estricta lógica, es, por tanto, posible concluir que se da una alternancia rítmica entre la intensificación de la investigación y las innovaciones básicas iniciales (durante las ondas largas depresivas)[45] y la intensificación de la innovación radical (durante las ondas largas expansivas). Queda por determinar si el decisivo nexo intermedio (el incremento de las constelaciones de invenciones) se produce en la fase final de la onda larga depresiva o si ésta es una relación demasiado mecánica entre el ritmo a largo plazo de la acumulación de capital y el ritmo a largo plazo del «ciclo investigación-invención-innovación» (en el caso de que se pueda realmente probar esa relación, el término «ciclo» estaría justificado en este contexto).

FIGURA 2. Frecuencia de las innovaciones básicas, 1740-1960.

J. Schmookler ha intentado probar que el ciclo de patentes está íntimamente relacionado con el ciclo comercial en general y que no lo precede o lo anuncia[46]. Aunque la argumentación parece convincente, no hace distinción alguna entre tipos de patente cualitativamente diferentes, por lo que no puede proporcionar una respuesta a la pregunta que planteamos. Lo decisivo es el fenómeno de las patentes que hacen posible las innovaciones radicales y no el ciclo de patentes en general.

W. Rupert Maclaurin[47] introduce diferencias entre cinco condiciones sucesivas para la innovación:

1. La propensión a desarrollar la ciencia pura.

2. La propensión a inventar.

3. La propensión a innovar.

4. La propensión a financiar la innovación.

5. La propensión a aceptar la innovación.

No obstante, aunque indica que «una nación podría contribuir significativamente a la ciencia pura y a la invención pero permanecer estancada si se canaliza una proporción demasiado pequeña de la oferta de capital hacia el nuevo desarrollo»[48] (aquí son obvias las mediaciones entre las expectativas de ganancia y las fluctuaciones de la tasa de ganancia), no llega a establecer una distinción entre las innovaciones que no modifican la técnica general de la producción y las que sí lo hacen. Si se combina su análisis con el de Gerhard Mensa, es posible apreciar con mayor exactitud las siguientes condiciones sucesivas para una revolución tecnológica:

1. La propensión al desarrollo de la ciencia pura.

2. Un punto de inflexión en las invenciones normales que conducen a invenciones básicas capaces de cambiar toda la tecnología básica de la producción.

3. La propensión a la innovación radical.

4. Modificaciones en las condiciones generales de acumulación de capital, las expectativas de ganancia y las expansiones previsibles del mercado que justifican desembolsos masivos para una innovación radical[49].

5. Efecto combinado de las innovaciones radicales realizadas, las crecientes tasas de ganancia y el crecimiento económico acelerado (acumulación de capital), que impulsa la revolución tecnológica en el sentido estricto de la palabra.

Pero al llegar a este punto del análisis es necesario establecer una segunda e importante correlación entre el proceso de acumulación de capital y la lógica de las revoluciones tecnológicas. Cada tecnología específica, radicalmente diferente de la precedente, gira alrededor de un tipo específico de sistema de maquinaria, y esto, a su vez, presupone una forma específica de organización del proceso de trabajo. Supongamos, a grandes rasgos, que las sucesivas fases de la revolución industrial y de la primera, segunda y tercera revolución tecnológica (poniendo siempre en guardia contra una interpretación demasiado mecánica de estas fases y subrayando la existencia inevitable de formas transitorias correspondientes a la ley del desarrollo desigual y combinado) se corresponden grosso modo con los siguientes sistemas de maquinaria: máquinas manejadas por artesanos (y fabricadas por artesanos) y movidas por máquinas de vapor; máquinas operadas por maquinistas (y fabricadas industrialmente) y movidas por motores de vapor; máquinas combinadas en cadenas de montaje, manejadas por operadores de máquinas semiespecializados y movidas por motores eléctricos, y equipos de producción de alimentación continua integrados en sistemas semiautomatizados gracias a la electrónica[50].

Resulta indudable que estos cuatro sucesivos tipos de tecnología y sistemas de maquinaria radicalmente diferentes presuponen cuatro tipos diferentes de organización del trabajo. La transición de uno a otro ha conllevado históricamente una seria resistencia por parte de la clase obrera (entre otras razones, porque conlleva un importante deterioro de las condiciones de trabajo, un deterioro no necesariamente asociado a una baja de los salarios reales o a un incremento de la carga de trabajo físico, pero sentido y entendido por una parte significativa de los trabajadores industriales como un deterioro global de sus condiciones de trabajo). Lo que deseamos subrayar no son tanto las consecuencias como los orígenes de las transformaciones revolucionarias en el proceso del trabajo. A nuestro juicio son consecuencia de las tentativas del capital durante el período precedente para eliminar los crecientes obstáculos a un ulterior incremento de la tasa de plusvalor. De este modo se establece de nuevo una relación directa con el movimiento rítmico a largo plazo de la acumulación de capital y la presión creciente (o decreciente) en favor de cambios radicales en la organización del trabajo. Durante la mayor parte de la duración de una onda larga expansiva, cuando la tasa media de ganancia se encuentra en alza o permanece estabilizada, el incentivo para cambiar radicalmente la organización del trabajo (que es tendencialmente permanente bajo el capitalismo) es menos apremiante para la burguesía. Se han producido enormes desembolsos de capital que necesitan ser depreciados y valorizados. Reemplazarlos con demasiada rapidez iría en contra de estas necesidades. Cambios radicales en la organización del trabajo provocarían una fuerte resistencia por parte de la clase obrera, frecuentes interrupciones de la producción y una agudización generalizada de la lucha de clases, lo que choca con la tendencia normal de la burguesía a rebajar las tensiones sociales cuando la tasa de crecimiento es elevada y cuando dispone de medios materiales para conceder algunas reformas a la clase obrera.

A la inversa, al final de una onda larga expansiva, y durante buena parte de la onda larga depresiva subsiguiente, la caída de la tasa de ganancia es más acusada y generalmente permanece en un mínimo mucho más bajo que durante la precedente onda larga expansiva. Se da entonces un creciente y poderoso incentivo para que el capital incremente la tasa de plusvalor, cosa que no puede lograr simplemente mediante la elevación de la carga de trabajo, la aceleración de los ritmos, la intensificación del proceso de trabajo existente, etc., sino que exige un profundo cambio de ese proceso. Asimismo, hacia el final de la onda larga expansiva la lucha de clases generalmente se intensifica por razones vinculadas a la propia aceleración a largo plazo de la acumulación de capital (reforzamiento numérico de la clase obrera, retroceso relativo del desempleo, creciente sindicación, etc.). Y precisamente porque la intensificación de la lucha de clases ya se ha convertido en una tendencia objetiva, decrecerán los titubeos de la clase capitalista para agudizar aún más las tensiones sociales mediante cambios en la organización del trabajo (o, al menos, en las divisiones internas de la clase capitalista en relación con estas cuestiones el equilibrio se inclinará a favor de aquéllos que propugnan pasar a una ofensiva más dura contra la clase obrera).

Si examinamos las fases históricas de la introducción inicial del maquinismo, de los primeros sistemas de maquinaria, del taylorismo y de la organización del trabajo de alimentación continua, podemos comprobar que, aunque su experimentación y su introducción inicial generalmente acontecen hacia el final de una onda larga expansiva, su generalización coincide con una onda larga depresiva. Esto queda muy claro en el caso de una organización del trabajo en cadena de montaje, introducida por primera vez durante el período 1910-1914[51], pero generalizada sólo después de la primera guerra mundial[52]. También queda patente en el caso de la organización del trabajo de alimentación continua que durante el período 1940/48-1968 se limitó a unas cuantas industrias (centrales nucleares, refinerías de petróleo, fábricas petroquímicas, fábricas de conservas semiautomatizadas, plantas de embotellado y embalaje de la industria alimenticia, etc.); su generalización sólo comienza ahora con la aparición de los microprocesadores.

Por consiguiente, en el campo de la organización del trabajo encontramos una notable confirmación de lo que afirmamos anteriormente con relación a las propias revoluciones tecnológicas: se dan alternancias que abarcan largos períodos durante los cuales tienen un carácter innovador (lo cual tiende a elevar la tasa media de ganancia), seguidos de largos períodos durante los cuales cobran una forma generalizada y vulgarizada (lo cual tiende a rebajar y a mantener baja la tasa media de ganancia).

Por otra parte, existen pruebas cada vez más numerosas de que cada una de estas revoluciones en la organización del trabajo, posibles gracias a las sucesivas revoluciones tecnológicas, fueron resultado de los intentos conscientes de la patronal de romper la resistencia de la clase obrera con el propósito de promover nuevos incrementos de la tasa de explotación. La primera revolución tecnológica fue una clara respuesta a la lucha de los trabajadores británicos encaminada a acortar la jornada de trabajo. El propio Marx hizo extensos comentarios al respecto en El capital[53]. La segunda revolución tecnológica estuvo estrechamente relacionada con la creciente resistencia de los fuertes sindicatos, tanto en EEUU como en Europa occidental, al creciente control empresarial sobre el proceso de trabajo; el «taylorismo» surgió de hecho directamente de las tentativas de imponer tal control directo. La tercera revolución tecnológica estuvo igualmente vinculada de forma directa a la creciente sindicación de los trabajadores semiespecializados de la producción en masa y a la necesidad de cercenar la capacidad de control que tal tipo de poder sindical podía ejercer sobre la producción en cadena. Algunos autores han sugerido que ahora se están realizando tentativas para emprender una nueva y revolucionaria transformación de la organización del trabajo como respuesta del capital al ascenso de la fuerza y combatividad de la clase obrera en Europa occidental, EEUU y Japón a partir de 1967-1968[54]. Y según los estudios realizados por historiadores como Gareth Stedman Jones, resulta incluso posible aplicar un análisis similar al mismo surgimiento del sistema fabril moderno, a la misma revolución industrial[55].

Hasta ahora todos los procesos descritos parecen corresponder de forma lineal a las necesidades internas y a la lógica de la acumulación de capital, a las necesidades objetivas del capital. Pero en este estadio aparece un elemento exógeno. El capital tiene una necesidad constante de incrementar la tasa de plusvalor y de fomentar el deterioro de las condiciones generales de trabajo de la clase obrera, y esta necesidad es particularmente acusada cuando el capital se enfrenta a una caída brusca y sostenida de la tasa de ganancia; pero su capacidad para llevar a cabo estos fines no depende sólo de las condiciones objetivas. También depende de factores subjetivos (es decir, la capacidad de la clase obrera de ofrecer resistencia y contraatacar). Y esta capacidad, a su vez, no es una función mecánica y lineal de lo que ocurrió en el período precedente: el nivel de crecimiento de la clase asalariada, la tasa relativa de desempleo, el nivel y la homogeneidad de la sindicación (y, más en general, de la organización de la clase obrera).

Aunque estos factores son evidentemente muy importantes, deben barajarse otros: la fuerza (numérica) absoluta de la clase obrera (su peso con relación a la población activa global) y la del movimiento obrero organizado; el grado de seguridad y combatividad de la clase obrera; su grado de autonomía con respecto a las ideologías burguesas dominantes; la fuerza relativa de la vanguardia obrera en el seno de la clase y en el movimiento obrero (es decir, la fuerza relativa de ese estrato de la clase obrera que es cualitativamente más independiente de la ideología burguesa y pequeño burguesa, al menos con relación a las cuestiones centrales inmediatas de la lucha de clases); la correlación de fuerzas entre la vanguardia obrera y los aparatos burocráticos que dominan las grandes organizaciones de la clase obrera; la fuerza (o la debilidad) relativa de un polo de atracción anticapitalista e independiente en el seno del movimiento obrero (organizaciones revolucionarias). Junto a los factores subjetivos aplicables a la clase obrera se encuentran los factores subjetivos aplicables a la clase capitalista (la fuerza relativa de sus diferentes partidos políticos, factores históricos y de otra índole que favorecen u obstaculizan el recurso a fuertes recortes de las libertades democráticas y a la represión masiva, etc.).

La interrelación de todos estos factores subjetivos con las tendencias objetivas que hemos descrito antes es lo que determina de forma decisiva el resultado de la lucha de clases intensificada que generalmente caracteriza a la mayor parte de una onda larga depresiva. No sólo determina la duración del intervalo de tiempo que tiene que transcurrir antes de que el capital pueda llevar a cabo la necesaria reestructuración para corregir el curso de la tasa de ganancia, sino que también determina la misma posibilidad de esa reestructuración (es decir, si la prolongada crisis finalizará con esa reestructuración o con un avance hacia el socialismo).

En otras palabras, la aparición de una nueva onda larga expansiva no puede considerarse como un resultado endógeno (más o menos espontáneo, mecánico, autónomo) de la precedente onda larga depresiva, cualquiera que sea la duración y gravedad de ésta. Lo que determina este punto de inflexión no son las leyes de movimiento del capitalismo, sino los resultados de la lucha de clases de todo un período histórico. Por tanto, lo que estamos planteando aquí es una dialéctica de los factores objetivos y subjetivos del desarrollo histórico, en la cual los factores subjetivos se caracterizan por su relativa autonomía; es decir, no están directa e indefectiblemente predeterminados por lo ocurrido previamente a las tendencias básicas de la acumulación de capital, a las tendencias de la transformación tecnológica o al impacto de estas tendencias en el propio proceso de organización del trabajo.

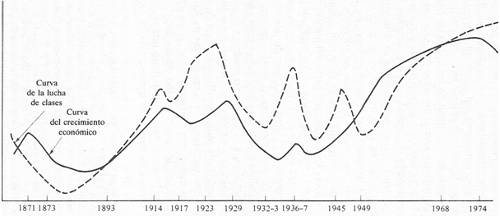

Planteamos que se da un ciclo largo de lucha de clases (o, para ser más precisos, un ciclo largo de ascenso y descenso de la combatividad y la radicalización de la clase obrera) que es relativamente independiente de las ondas largas de acumulación más rápida o más lenta, aunque en cierta medida esté entrelazado con las mismas. Si bien no pretendemos trazar tal ciclo para todo el proletariado mundial desde los inicios del modo de producción capitalista, creemos que es bastante evidente con referencia a la clase obrera europea (fig. 3).

Cuando hablamos de un ciclo de la lucha de clases a largo plazo relativamente autónomo (fuertemente determinado por los efectos históricos de las victorias y derrotas acumulativas de la clase obrera en una serie de países clave), sólo queremos decir eso y nada más. Ningún marxista negaría que el factor subjetivo en la historia (la conciencia de clase y el liderazgo político de las principales clases sociales) está a su vez determinado por factores socioeconómicos. Pero, a largo plazo (es decir, desde una perspectiva histórica), no está directa e inmediatamente determinado por el desarrollo económico, como tampoco lo está por el del período inmediatamente anterior. Esto lo podemos ilustrar con un ejemplo elocuente: mientras que la aparición de un desempleo masivo debilitó en Gran Bretaña a los sindicatos y a la combatividad obrera a finales de los años veinte y principios de los treinta, en los años setenta ha surtido el efecto contrario.

En este sentido es en el que discrepamos del análisis de David Gordon, que en muchos aspectos se aproxima estrechamente al nuestro. Gordon concluye que la solución a largo plazo de la crisis de acumulación es tan endógena al sistema como lo pueda ser el propio desencadenamiento de la crisis por la precedente onda larga expansiva[56]. Con el fin de hacer esta conclusión compatible con la manifiesta función clave que desempeñan las fuerzas sociales (reducibles en última instancia a la lucha de clases) para dar salida a largo plazo a la crisis de acumulación (para determinar un nuevo y pronunciado ascenso de la tasa media de ganancia), introduce el concepto general de «condiciones sociales para la acumulación», que predetermina la posibilidad del ascenso a largo plazo. A primera vista esto aparece como una ruptura decisiva con el «economismo», el demonio que los marxistas de nuestros días, de la escuela de Althusser-Poulantzas, tratan de exorcizar implacablemente. Pero cuando se presta mayor atención a la interrelación de los diferentes factores en el análisis, la diferencia más llamativa entre los ciclos largos simétricos y endógenos de Gordon y nuestras ondas largas asimétricas reside precisamente en el hecho de que nosotros nos basamos en la relativa autonomía del factor subjetivo para llegar a la conclusión de que la salida de la onda larga depresiva no está predeterminada (depende del resultado de las luchas de clase entabladas entre fuerzas sociales vivas), en tanto que Gordon concibe la salida de la onda larga depresiva como algo predeterminado por los procesos de acumulación de capital y de organización del trabajo del período precedente. El «economismo» y el determinismo económico puro reaparecen en todo su apogeo, en línea con la tradición clásica de la II Internacional, a pesar de todos los sutiles análisis de instituciones, ideologías, procesos de adopción de decisiones y un montón de factores adicionales de menor entidad.

FIGURA 3. Ondas largas en la lucha de clases en Europa y ondas largas del crecimiento económico.

Insistimos en el hecho de que gran parte del análisis de Gordon es valioso y en lo referente al método y a los resultados enriquece ciertamente el enfoque marxista del problema de las ondas largas en el desarrollo capitalista[57]. Pero, al tratar de descubrir un solo conjunto de leyes de movimiento en el funcionamiento del modo de producción capitalista y en los cambios que se registran en su medio histórico y geográfico, y al mezclar lo general y lo particular en una totalidad mecanicista y adialéctica, Gordon reproduce inevitablemente las deficiencias de todas aquellas tentativas de explicar las ondas largas que han caracterizado a las teorías de Kondrátiev y Schumpeter. No es casual que Gordon regrese a «la introducción en bloque de bienes de inversión a largo plazo» como explicación básica de las ondas largas, hipótesis de trabajo que no puede justificarse una vez cerrada la fase de la construcción de ferrocarriles, una de las principales fuerzas impulsoras de fuertes inversiones de capital. Tampoco es casual que la revolución rusa, la revolución china y el ascenso de los movimientos de liberación nacional en el hemisferio sur no ocupen ningún lugar en el esquema de Gordon, porque difícilmente pueden ser considerados resultado de la precedente «estructura social de acumulación».

Lo que apuntamos acerca del carácter relativamente autónomo de la lucha de clases es también válido para el auge y el declive de las potencias capitalistas hegemónicas en el mercado mundial y la interferencia de ese movimiento en las tendencias básicas de expansión y contracción del mercado mundial. Ciñéndonos al siglo XX, no se puede afirmar que la revolución de Octubre, la derrota de la revolución alemana, el Tratado de Versalles o su hundimiento y la conquista del poder por Hitler sean resultados lógicos de los patrones de acumulación de capital, de la organización del trabajo o de la «estructura social de acumulación» de la precedente onda larga de desarrollo capitalista. Aunque el ascenso del imperialismo norteamericano a la hegemonía tiene unas raíces a todas luces más objetivas, basta indicar el impacto directo que la migración masiva de científicos alemanes de primera fila a EEUU (resultado de la conquista del poder por Hitler, que pudo ser evitada) ha tenido en el desarrollo en EEUU de la investigación nuclear y en la aparición de técnicas totalmente automatizadas estrechamente asociadas a la energía nuclear para entender por qué numerosos factores que incidieron en la determinación de la cronología y las dimensiones de esa hegemonía permanecieron inicialmente indeterminados y dependieron del resultado y la interrelación de numerosas luchas sociales, políticas e ideológicas.

De igual manera, la rapidez con que se ha erosionado y socavado la hegemonía americana (algo que ha sorprendido a muchos autores incapaces de comprender la diferencia entre el mundo de 1945-1950 y el de 1968-1978) en modo alguno puede interpretarse como resultado directo de las contradicciones de la «estructura social de acumulación» que determinó la onda larga expansiva del período de posguerra. Es la consecuencia combinada de una serie de luchas políticas y sociales a escala mundial y del resultado de las mismas, algo que en modo alguno estaba predeterminado cuando se introdujo el proceso de producción de alimentación continua o cuando se impusieron la electrónica y las empresas multinacionales. La historia real de los últimos treinta y cinco años se hace incomprensible (o se deforma) si no tenemos en cuenta el hecho de que los acontecimientos políticos y las decisiones a escala internacional son relativamente autónomos con relación al proceso general de acumulación de capital[58].

La implicación más grave del enfoque fatalista derivado del determinismo económico mecanicista (implicación que no está presente en los escritos de Gordon, señalémoslo claramente a fin de evitar polémicas innecesarias) es que oculta la contradicción polar entre las vías alternativas a través de las cuales puede resolverse la crisis histórica a largo plazo de la acumulación de capital. Atribuye una especie de poder ilimitado al capital (por regla general incluso divorciado de las fuerzas sociales, políticas y humanas concretas en las que el capital tiene que encarnarse) para alcanzar sus objetivos históricos[59]. De esta manera suministra una excusa y una consolación a todos aquéllos que tienen la responsabilidad política de lo que ocurre con la lucha de clases y el escenario mundial. Cuando se afirma que el capitalismo conduce al socialismo o a la barbarie, se sugiere que tanto el socialismo como la barbarie serán portadores (al menos en la fase inicial) de algunos de los estigmas de la sociedad de la que emergieron. Pero sería un simple sofisma concluir que por ese motivo no importa realmente mucho que triunfe uno u otro. Podríamos también decir que importa poco que la humanidad sobreviva o desaparezca.

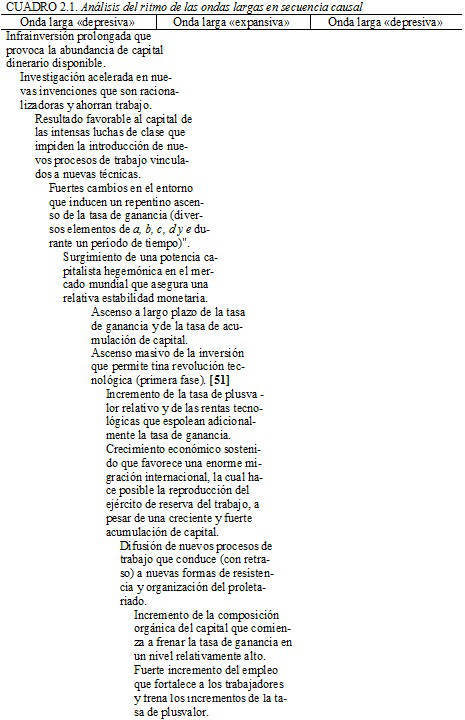

Por todas las razones señaladas, nos aferramos a nuestro concepto de un ritmo básico asimétrico para las ondas largas del desarrollo capitalista, en el cual la tendencia descendente (el paso de una onda larga expansiva a una depresiva) es endógena, mientras que la ascendente no lo es; esta última depende más bien de aquellos cambios radicales que se producen en el medio histórico y geográfico general del modo de producción capitalista, cambios capaces de inducir un ascenso fuerte y sostenido de la tasa media de ganancia. Y aunque los ciclos largos de la lucha de clases y su interrelación con la búsqueda de una transformación radical del proceso de organización del trabajo deben integrarse en este análisis, hay que subrayar su relativa autonomía, así como el papel decisivo que desempeña el factor subjetivo a la hora de determinar si una fase inevitable de lucha de clases exacerbada (fase que es naturalmente el resultado directo de una crisis a largo plazo en la valorización del capital) acabará en una derrota o una victoria de la clase obrera. La síntesis provisional de todos estos elementos analíticos aparecen en el cuadro 2.1.

Resulta interesante señalar que en las investigaciones preparatorias del Systems Dynamics National Project del MIT que dan pie al artículo de Forrester, en el informe anual de 1976 del proyecto, inédito, dirigido a sus patrocinadores y entregado el 11 de marzo de 1977, se decía:

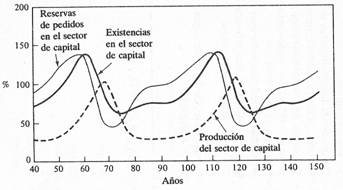

Una respuesta a la situación de exceso de demanda [de bienes de capital] consiste en incrementar el precio del capital. Así, [en la figura 4] un alto retraso en el suministro en el sector de capital conduce a un incremento en el precio del equipamiento del capital. El incremento del precio, a su vez, aumenta el rendimiento de la inversión en el sector de capital. Una creciente rentabilidad de la producción de bienes de capital estimula directamente más demanda de capital, tanto por la expansión de los productores de bienes de capital existentes como por la atracción de nuevas empresas a la industria[60].

Aunque, naturalmente, no estamos de acuerdo con la idea de que un crecimiento de las ganancias en el «sector de bienes de capital» (los marxistas hablarían de departamento I) sea el resultado de las subidas de los precios derivadas de un incremento de la demanda, aquí, sin embargo, se subraya correctamente el papel estratégico del crecimiento de las ganancias para inducir un aumento de la inversión. Es una pena que esta interesante línea de investigación haya sido abandonada, según parece, en el curso posterior de los trabajos del proyecto. El concepto de «sobreproducción de capital físico» que baraja el profesor Forrester jamás puede ser absoluto en una economía capitalista. Siempre se trata de «sobreproducción» relativa a las ventas potenciales a una tasa de ganancia esperada.

FIGURA 4. El ciclo Kondrátiev en el sector de bienes de capital. Adaptado de Forrester[61]

El economista holandés Dr. Van Duijn también ha realizado hace poco una investigación detallada del problema de las ondas largas. Intenta combinar la teoría de la innovación de Schumpeter con el concepto de exceso de demanda de bienes de capital fijo de Forrester, y añade el ciclo de vida de los productos como tercer elemento explicativo. Ahora una creciente demanda en el sector de bienes de capital viene inducida por la creciente aparición de nuevos bienes de consumo, para los que surge una demanda adicional de consumo[62]. La dificultad que entraña tal explicación reside en que las pruebas empíricas ofrecidas por el propio Van Duijn tienden a demostrar que las innovaciones que producen los nuevos productos generalmente tienen lugar mucho antes del comienzo de una nueva onda larga expansiva. ¿Por qué se produce entonces ese repentino ascenso de la inversión de capital para producidas de forma masiva? De nuevo, al omitir el factor clave de un incremento masivo de la tasa de ganancia, estos elemento explicativos, valiosos en sí, siguen siendo insuficientes para explicar el punto de inflexión de una onda larga depresiva a una expansiva (Van Duijn advierte la asimetría con el paso de una onda larga expansiva a una depresiva, que es endógeno). Esto está estrechamente relacionado con el fenómeno de la sobrecapacidad.

El profesor Forrester ha realizado una interesante tentativa de construir un modelo que conduzca a una onda larga endógena. Ésta se basa en la inversión suplementaria en el departamento I necesaria para satisfacer una gran reserva de pedidos de medios de producción adicionales[63], inversión que inevitablemente conduce a una sobrecapacidad. Semejante modelo es obviamente aplicable a una oleada de innovaciones radicales, esto es, a revoluciones tecnológicas como las descritas con anterioridad. El fallo del modelo (como el de tantos otros) está en la eliminación del factor ganancia, factor estratégico para el desarrollo capitalista. Una gran reserva de pedidos no puede presentarse a las empresas productoras de maquinaria y materias primas a no ser que se dé un fuerte incremento de la ganancia y de las expectativas de ganancia. ¿Qué factores superan el exceso de capacidad característico de las ondas largas depresivas? Primero se produce un ascenso de la tasa de ganancia y sólo después vienen los grandes pedidos de nuevo equipo. Pero el modelo de Forrester no explica el repentino ascenso de la tasa de ganancia. Sólo puede confirmar que los factores endógenos por sí solos no pueden explicar el punto de inflexión ascendente de las ondas largas.