La lluvia golpeaba monótona y sin interrupción sobre las paredes de la torre derruida de Fuerte Alyn. La única habitación de huéspedes del fuerte nunca había sido muy luminosa y aunque era sólo media tarde, Jenny hizo aparecer una bola opaca de luz mágica azulada para iluminar la mesa en la que había extendido el contenido de su bolso de remedios; el resto del pequeño cubículo estaba en penumbra por las cortinas de oscuridad.

En la cama, Gareth dormía intranquilo. El aire tenía un olor dulce gracias a los fantasmas de las fragancias de hierbas trituradas y secas ya hacía mucho tiempo. La luz mágica hacía sombras finas, granulosas alrededor de las momias disecadas de las raíces y las vainas esparcidas en los círculos que Jenny había trazado. Lentamente, runa por runa, trabajó sobre ellas en los hechizos de curación, cada uno con su propio Límite para impedir una curación demasiado rápida que pudiera hacer daño al cuerpo en general; los dedos trazaban pacientemente los signos, la mente conjuraba las cualidades del universo particular de cada uno, como hilos separados de una música no oída. Se decía que los grandes magos podían ver el poder de las runas que tejían brillando como fuego frío en el aire sobre los polvos de curación y sentir el toque de ese poder como una luz de plasma saliendo de las puntas de los dedos.

Después de años de meditación silenciosa, Jenny había llegado a aceptar que para ella, la magia era una profundidad y una quietud, más que el brillo en movimiento que sentían los grandes. Era algo con lo que nunca se reconciliaría del todo, pero al menos esa actitud de aceptación le impedía sentir el resentimiento que bloquearía los pocos poderes que realmente tenía. Dentro de sus límites estrechos, sabía que trabajaba bien.

La clave de la magia es magia, decía Caerdinn. Para ser mago, hay que serlo. No hay tiempo para otra cosa si uno quiere llegar al límite de su poder.

Así que ella se había quedado en la casa de piedra de Colina Helada después de la muerte de Caerdinn, estudiando sus libros y midiendo las estrellas, meditando en el círculo medio derruido de las viejas piedras que se alzaban sobre la cima de la colina allá arriba. Con el paso de los años, sus poderes habían crecido con la meditación y el estudio, aunque nunca hasta alcanzar los del maestro. Era una vida que la había dejado satisfecha. No había deseado otra cosa que la lucha paciente por aumentar sus poderes, mientras curaba a otros cuando podía y observaba la llegada y la partida de las estaciones.

Luego, había llegado John.

Los hechizos se acabaron. Durante un tiempo, hubo silencio en el aire como si cada ladrillo del hogar y cada sombra de los maderos, la fragancia del fuego de madera de manzano y el tintineo gutural de la lluvia se hubiera preservado en ámbar durante miles de años. Jenny puso los poderes de los hechizos en un cuenco y alzó la vista. Gareth la observaba con miedo desde la oscuridad de la cama acortinada.

Ella se puso de pie. Cuando se acercó al muchacho, éste retrocedió, la cara pálida llena de severidad y desprecio:

—¡Sois su amante!

Jenny se detuvo al oír el odio en esa voz débil. Luego dijo:

—Sí. Pero no es asunto tuyo.

Él desvió la vista, tembloroso y todavía adormecido.

—Sois igual que ella —murmuró con debilidad—. Igual que Zyerne…

Ella se adelantó de nuevo. No sabía si había oído bien…

—¿Quién?

—Lo habéis atrapado con vuestros hechizos…, lo habéis hundido en el barro —murmuró el muchacho y sollozó con la fiebre. Ignoró la repulsión que sentía hacia él y se acercó a su lado, preocupada, para tocarle las manos y la cara. Después de un momento, él dejó de oponer su débil resistencia y volvió a caer en el sueño. No tenía la piel ni caliente ni fría en exceso; el pulso era firme y fuerte, pero todavía se retorció y murmuró algo—. Nunca, nunca… Hechizos…, le habéis dominado con hechizos… le habéis obligado a amaros con vuestra magia…

Los párpados se le cerraron.

Jenny suspiró y se enderezó, mirando la cara sonrojada e inquieta.

—Ojalá hubiera usado mis hechizos con él… —murmuró—. Entonces podría liberarnos a los dos si tuviera el coraje necesario…

Se sacudió las manos en la falda y bajó por la angosta oscuridad de las escaleras de la torre.

Encontró a John en su estudio, una habitación bastante grande, aunque atestada de libros. En su mayoría, eran volúmenes antiguos, abandonados en el fuerte por los ejércitos que partieron o recuperados de los sótanos de las ciudades-guarnición del sur, completamente quemadas por la guerra. Comidos por las ratas, negros de moho, ilegibles por las manchas de humedad, cubrían cada estante del laberinto de placas de madera que abarcaba dos paredes y luego caían como basura sobre la larga mesa de roble hasta el suelo en los rincones. Se veían páginas de notas entre las hojas y sobre las tapas; habían sido copiadas por John en las noches de invierno. Entre ellas, al azar, se veían las herramientas de un escriba: punzones y plumas, cuchillos y tinteros, piedra pómez y otras cosas extrañas: tubos y tenazas de metal, niveles y plomadas, péndulos y espejos ustorios, imanes, cáscaras de huevos, pedazos de roca, flores secas y un reloj medio desarmado. Una red vasta de montacargas y poleas ocupaba las vigas de un rincón y cientos de velas a medio usar se amontonaban en cada uno de los estantes y sobre el alféizar. La habitación era un nido de urraca, ladrona de conocimientos, la casa de un chapucero para quien el universo era una gran juguetería de objetos extraños y curiosos. Sobre el hogar, como un pino gigante de hierro, colgaba la punta de la cola del dragón de Wyr, medio metro de largo y veintidós centímetros de ancho, cubierta de escamas rotas, agudas.

John estaba junto a la ventana, y, a través de un vidrio grueso instalado sobre un bastidor muy usado y arreglado, miraba hacia el norte las tierras desiertas, donde se fundían con el cielo lastimado y medio derrumbado. Tenía la mano apretada contra sus costillas donde la lluvia hacía latir los huesos que había destrozado la punta de la cola del dragón.

Aunque el cuero suave de ciervo de las botas de Jenny no hacía sonido alguno sobre la piedra áspera del suelo, John levantó la vista cuando ella entró en el cuarto. Sus ojos la saludaron con una sonrisa, pero ella sólo reclinó el hombro contra la piedra que sostenía la puerta y preguntó:

—¿Y bien?

Él miró hacia el techo, hacia donde estaba acostado Gareth.

—¿Qué? ¿De nuestro pequeño héroe y su dragón? —Una sonrisa tembló en los extremos de su boca delgada, sensible, luego desapareció como la rápida luz del sol en un día nublado—. He matado a un dragón, Jenny, y casi acaba conmigo. Si me tienta con la idea de que hagan más hermosas baladas sobre mí, creo que dejaré pasar la oportunidad.

El alivio y el recuerdo súbito de la balada de Gareth hicieron reír a Jenny mientras entraba en la habitación. La luz blancuzca de las ventanas se enganchaba en cada una de las grietas de las mangas de cuero de John. Se adelantó hacia ella y se inclinó para besarle los labios.

—¿Nuestro héroe no habrá hecho el camino solo desde Bel?

Jenny meneó la cabeza.

—Me dijo que tomó un barco desde el sur hasta Eldsbouch y luego cabalgó hacia el este desde allí.

—Y tiene suerte de haber llegado tan lejos —señaló John y la besó de nuevo, cogiéndola por los costados con manos cálidas—. Los cerdos han estado inquietos todo el día, llevaban trozos de paja en la boca. Volví ayer de recorrer los lindes por la forma en que se comportaban los cuervos sobre Colinas de la Retama. Faltan dos semanas, pero me parece que ésta va a ser la primera tormenta de invierno. Las rocas de Eldsbouch se comen los barcos. ¿Sabes?, Dotys dice en el tomo tres de sus Historias…, ¿o es en esa parte del tomo cinco que encontramos en Ember?…, ¿o en Clivy?…, que hubo un rompeolas, o un muelle frente al puerto allá en los días de los reyes. Era una de las maravillas del mundo, dice Dotys…, o Clivy, pero no puedo encontrar en ninguna parte una mención de cómo se construyó. Un día de éstos pienso llevar un bote allá y ver qué puedo encontrar en la boca del puerto, bajo el agua…

Jenny tembló porque sabía que John era capaz de llevar a cabo esa investigación. Todavía no había olvidado sus experimentos con caños de agua ni la casa de piedra que él había hecho volar en pedazos después de leer, en una historia cualquiera, que los gnomos usaban pólvora para cavar túneles en sus Grutas.

Hubo una conmoción súbita en la escalera de la torre y voces temblorosas que discutían:

—¡Claro que es! —Y luego:

—¡Suéltame!

Siguió un rumor de lucha y un momento después un niño robusto, pelirrojo de unos cuatro años entró como un estallido en la habitación en un remolino de tela a cuadros y piel de oveja mugrienta, seguido inmediatamente por un muchacho delgado, de cabello oscuro, de unos ocho. Jenny sonrió y extendió las manos hacia ellos. Los niños se arrojaron contra ella; manos pequeñas, sucias, se aferraron con delicia a su cabello, su camisa y las mangas de su bata, y sintió de nuevo la ola de alegría ridícula, ilógica que subía por su cuerpo cuando estaba con ellos.

—¿Y cómo están mis pequeños bárbaros? —preguntó en una voz indiferente que no engañó a ninguno de los dos.

—Bien…, nos portamos bien, mamá —dijo el mayor, aferrado al color azul desteñido de la falda de su madre—. Yo me he portado bien. Adric no.

—Claro que sí —replicó el más joven, a quien John había levantado en brazos—. Papá tuvo que pegarle a Ian.

—¿Ah, sí? —Ella sonrió a los ojos azules de su hijo mayor, ojos de pestañas pesadas y ladeados como los de John, pero de un color tan azul celeste como los de Jenny—. Sin duda se lo merecía.

—Le pegó con un látigo grande —aclaró Adric, arrastrado por su propio cuento—. Cien veces.

—¿En serio? —Ella miró a John con una expresión de pregunta no demasiado curiosa en el rostro—. ¿Todo de un tirón o descansaste un rato?

—De un tirón —replicó John con tranquilidad—. Y no me pidió piedad, ni siquiera una vez.

—Buen chico. —Ella acarició el cabello negro y duro de Ian, y él se retorció y rió de placer ante la solemne mentira.

Los muchachos habían aceptado hacía ya mucho tiempo el hecho de que Jenny no viviera en el fuerte, como hacían las madres de otros chicos; el Señor del Fuerte y la Maga de Colina Helada no tenían por qué comportarse como otros adultos. Como cachorros que toleran la vigilancia de un criador de perros, los muchachos desplegaban un afecto obligado hacia la estoica tía de John, Jane, que los cuidaba y, según ella, los mantenía lejos de los problemas cuando John está cuidando las tierras a su cargo y Jenny vivía lejos en su propia casa en la colina, persiguiendo las soledades de su arte. Pero era a su padre a quien reconocían como autoridad y a su madre, como fuente de amor.

Habían empezado a contarle a Jenny, en un dueto excitado y no muy coherente, cómo habían atrapado un zorro cuando se dieron la vuelta al oír un portazo. Gareth estaba allí, pálido y cansado, pero vestido con sus propias ropas de nuevo; los vendajes le hacían una joroba poco elegante bajo la manga de la camisa de repuesto. Había sacado un par de anteojos enteros de su equipaje; detrás de los lentes gruesos, los ojos estaban llenos de disgusto, amargura y desilusión al mirar a Jenny y a sus hijos. Era como si el hecho de que John y ella fueran amantes, el hecho de que ella le hubiera dado a John dos hijos, no sólo hubiera disminuido a su antiguo héroe a sus ojos, sino también transformado a Jenny en única responsable de todas las otras desilusiones que había encontrado en las Tierras de Invierno.

Los muchachos sintieron su desaprobación. La mandíbula luchadora y pequeñita de Adric empezó a adelantarse en una versión de John en miniatura. Pero Ian, más sensible, sólo hizo un gesto a su hermano con los ojos y los dos partieron silenciosamente. John miró como salían; luego sus ojos se volvieron, curiosos, hacia Gareth. Pero sólo dijo:

—Así que estás vivo, ¿no?

Un poco tembloroso, Gareth replicó:

—Sí. Gracias… —Se volvió hacia Jenny con una amabilidad forzada que ningún odio podía arrancar de su alma de cortesano—. Gracias por ayudarme. —Dio un paso hacia la habitación y se detuvo de nuevo, mirando al vacío frente a él, como si viera el lugar por primera vez. No era algo sacado de una balada, pensó Jenny, divertida a pesar de sí misma. Pero claro, ninguna balada podía preparar a nadie para el encuentro con John.

—Un poco desordenado y repleto —confesó John—. Mi padre solía guardar en el depósito los libros que habían dejado en el fuerte con el grano; las ratas se comieron casi todo antes de que yo empezara a leer. Pensé que aquí estarían más seguros.

—Bueno… —dijo Gareth, medio perdido—. Su…, supongo…

—Mi padre era un viejo duro —siguió John, en tono de conversación intranscendente, mientras se paraba frente al hogar y extendía las manos hacia el fuego—. Si no hubiera sido por el viejo Caerdinn, que iba y venía por el fuerte cuando yo era chico, no habría pasado del alfabeto. A papá no le interesaban las cosas escritas…, encontré la mitad de un acto del Dador del fuego de Luciardo pegada en las paredes del armario en que mi abuelo guardaba la ropa de invierno. Le habría apedreado la tumba; estaba furioso porque es una obra que ya no se encuentra. Dios sabe lo que hicieron con el resto; la usaron para encender el horno, supongo. Lo que salvamos no es mucho: los tomos tres y cuatro de las Historias de Dotys; la mayor parte de las Selecciones de Polyborus y su Jurisprudencia; el Elucidus Lapidarus; Sobre la granja de Clivy completo, valga lo que valga porque no es muy útil. No creo que Clivy fuera granjero, ni que se haya molestado en hablar con alguno. Dice que uno puede saber si viene una tormenta tomando medidas a las nubes y sus sombras, pero las abuelas de los pueblos dicen que se puede hacer con sólo mirar las abejas. Y cuando habla acerca de la forma en que copulan los cerdos…

—Te advierto, Gareth —dijo Jenny con una sonrisa— que John es una enciclopedia andante en todo lo que se refiera a cuentos de viejas, rimas de abuelas, citas de cualquier autor clásico al que pueda conseguir, y trivialidades arrancadas de los rincones más lejanos de la tierra vacía…, si lo alientas, hazlo a sabiendas de lo que puede pasarte. Pero ignora lo que es cocinar.

—Sé cocinar —espetó John con una sonrisa.

Gareth, que todavía miraba a su alrededor totalmente sorprendido ante la habitación atiborrada, no dijo nada, pero su cara angosta era un estudio de gimnasia mental. Trataba desesperadamente de ajustar el catálogo convencional de perfecciones de las baladas a la realidad de un ingeniero aficionado con anteojos que coleccionaba sabiduría popular sobre los cerdos.

—Así que —siguió John en voz amistosa— dinos algo de ese dragón tuyo, Gareth de Magloshaldon, y por qué el rey envió a un muchacho de tu edad a llevar su mensaje cuando tiene guerreros y caballeros que podrían hacer ese trabajo.

—Bueno… —Por un momento Gareth pareció totalmente sorprendido. Los mensajeros de las baladas nunca necesitaban mostrar su credenciales—. Exacto, ése es el problema. No tiene tantos guerreros ni caballeros, ni gente de la que pueda prescindir. Y yo vine porque sabía dónde buscaros, por las baladas.

Sacó de la bolsa de su cinturón un sello de oro. Las facetas brillaron en un arranque de luz amarilla. Jenny vio una corona tallada en él, debajo de doce estrellas. John lo miró en silencio durante un momento, luego inclinó la cabeza y se llevó el anillo a los labios en una reverencia arcaica.

Jenny lo miró en silencio. El rey era el rey, pensó. Hacía ya casi cien años que había sacado sus tropas del norte, dejándolo en manos de los bárbaros y el caos en las tierras sin ley. Y sin embargo, John seguía considerándose súbdito del rey.

Era algo que ella no podía entender…, ni la lealtad de John hacia el rey cuyas leyes todavía luchaba por mantener, ni el sentimiento por el cual Caerdinn se consideraba amargamente traicionado por esos mismos reyes. Para Jenny, el rey era el regente de otra tierra, de otro momento en el tiempo… Ella era ciudadana sólo en las Tierras de Invierno.

Pequeño y refulgente, el oro oval del anillo brilló cuando Gareth lo puso sobre la mesa como un testigo de todo lo que se había dicho.

—Me lo dio cuando me envió a buscaros —dijo—. Los campeones del rey marcharon todos contra el dragón, y ninguno de ellos regresó. Nadie en nuestro reino ha matado a un dragón…, ni siquiera han visto a uno de cerca y no saben cómo matarlo. Y nada nos dice cómo hacerlo. Yo sé que es así porque busqué: era lo único que podía hacer. Sé que no soy un caballero, ni un campeón… —La voz le tembló un poco al admitirlo y su formalidad se quebró durante un momento—. Sé que no soy buen deportista. Pero he estudiado todas las baladas y todas sus variantes, y ninguna dice mucho sobre cómo se hace realmente para matar un dragón. Necesitamos un Vencedor de Dragones —terminó indefenso—. Necesitamos a alguien que sepa lo que hace. Necesitamos vuestra ayuda.

—Y nosotros necesitamos la vuestra. —El timbre leve de la voz brumosa de Aversin tomó de pronto la dureza del pedernal—. Necesitamos vuestra ayuda desde hace cien años, desde que esta parte del reino, del río Salvaje hacia el norte, quedó inerme y yerma frente al ataque de los ladrones y los lobos y los Bandidos del Hielo y cosas aún peores, cosas que no sabemos cómo afrontar: diablos de los pantanos y Murmuradores y los males que recorren las noches de los bosques, males que viven de la sangre y el alma de los vivos. ¿Ha pensado en eso tu rey? Es un poco tarde para que empiece a pedirnos favores.

El muchacho lo miró, atónito.

—Pero el dragón…

—¡A la mierda tu dragón! Tu rey tiene cientos de caballeros y mi gente me tiene sólo a mí. —La luz pasó a través de los lentes de sus anteojos en un relámpago de oro cuando apoyó sus hombros contra las piedras ennegrecidas de la chimenea; la punta de la cola del dragón colgaba como el mal sobre su cabeza—. Los gnomos nunca tienen una sola entrada a sus Grutas. Los caballeros de tu rey, ¿no podrían hacer que los gnomos sobrevivientes los guiaran por una segunda entrada para poder atacar a esa cosa por detrás?

—Ummm… —Evidentemente sorprendido por la forma práctica y antiheroica de la sugerencia, Gareth tartamudeó—. No creo que pudieran. La entrada trasera a la Gruta está en la fortaleza de Halnath. El Señor de Halnath, Policarpio, el sobrino del rey, se levantó contra el monarca no mucho antes de que viniera el dragón. La ciudadela está sitiada.

En silencio, en un rincón del hogar adonde se había retirado, Jenny oyó el cambio súbito en la voz del muchacho, como el sonido de un cimiento débil que cede a la tensión. Levantó la vista y vio la prominente nuez de Adán de Gareth moverse al tragar saliva.

Había alguna otra herida allí, se dijo, un recuerdo que todavía dolía cuando lo tocaban.

—Ésa…, ésa es una de las razones por las que no podían venir los campeones del rey. No es sólo el dragón, ya veis. —Se inclinó hacia delante, con tono de súplica—. Todo el reino está en peligro por el dragón y por los rebeldes. La Gruta tiene túneles que llegan hasta el pie de la Pared de Nast, la gran cadena de montañas que divide las tierras bajas de Belmarie de los pantanos del noreste. Desde las puertas principales de la Gruta se ve la ciudadela de Halnath, sobre un acantilado al otro lado de la montaña, con la ciudad y la universidad debajo. Los gnomos de Ylferdun fueron nuestros aliados contra los rebeldes, pero ahora la mayor parte de ellos se ha pasado al bando de Halnath. Todo el reino está dividido. ¡Debéis venir! Mientras el dragón esté en Ylferdun, no podemos defender bien los caminos de las montañas contra los rebeldes, ni enviar repuestos a los sitiadores. Los campeones del rey se han ido… —Tragó saliva otra vez, la voz tensa con los recuerdos—. Los hombres que trajeron de vuelta los cuerpos dijeron que la mayoría ni siquiera pudo sacar la espada.

—¡Bah! —Aversin desvió la vista; el enojo y la pena torcían su boca sensible—. Cualquier imbécil que quiera sacar la espada contra un dragón…

—¡Pero no lo sabían! ¡Sólo podían guiarse por las canciones!

Aversin no dijo nada; pero a juzgar por los labios apretados y el brillo de su nariz, sus pensamientos no eran agradables. Jenny miró el fuego y oyó el silencio de John y algo como la sombra fría de una nube pasajera cruzó sobre su corazón.

Casi en contra de su voluntad, vio cómo se formaban imágenes en el ámbar fundido del corazón del fuego. Reconoció el cielo color invierno sobre la hondonada; las hojas quemadas y quebradizas de pastos envenenados, finas como arañazos de agujas; John, de pie sobre el borde, la punta barbada de acero de un arpón en una mano enguantada, un hacha brillando en su cinto. Algo se movía en la hondonada, una alfombra viva de cuchillos de oro.

Más claro que los fantasmas agudos, pequeños del pasado, ella sintió el recuerdo retorcido y salvaje del miedo cuando lo vio saltar.

Por aquel entonces habían sido amantes durante menos de un año, todavía conscientes hasta el delirio del cuerpo del otro. Cuando John buscó el nido del dragón, Jenny fue consciente, sobre todo, de la fragilidad de la carne y el hueso medidos contra el acero y fuego.

Cerró los ojos; cuando los abrió de nuevo, las imágenes de seda habían desaparecido. Apretó los labios con fuerza, obligándose a escuchar sin hablar, sabiendo que no era ni podía ser asunto suyo. No podía decirle que no fuese —ni ahora ni antes— como él no podía decirle a ella que dejara la casa de piedra en Colina Helada y abandonara su búsqueda para venir al fuerte a cocinar sus comidas y criar a sus hijos.

John estaba diciendo:

—Cuéntame algo sobre el dragón.

—¿Significa que vendréis? —La ansiedad anticipada en la voz de Gareth hizo que Jenny tuviera ganas de levantarse y tirarle de las orejas.

—Significa que quiero saber algo sobre él. —El Vencedor de Dragones dio la vuelta a la mesa y se dejó caer en una de las grandes sillas talladas de la habitación, mientras deslizaba otra hacia Gareth con un empujón de su bota—. ¿Cuánto hace que atacó?

—Llegó de noche, hace dos semanas. Yo me embarqué tres días después, desde el puerto de Claekith debajo de la ciudad de Bel. El barco nos espera en Eldsbouch.

—Lo dudo. —John se rascó la larga nariz con un índice lleno de cicatrices—. Si tus marineros son inteligentes, habrán dado media vuelta hace dos días en busca de un puerto seguro. Vienen las tormentas. Eldsbouch no tiene protección.

—¡Pero dijeron que se quedarían! —protestó Gareth, indignado—. ¡Les he pagado!

—El oro no les servirá más que para llevar sus huesos al fondo de la ensenada —señaló John.

Gareth se dejó caer de nuevo en la silla, impresionado y con el corazón herido por esa traición final.

—No pueden haberse ido… —Hubo un momento de silencio mientras John se miraba las manos. Sin levantar los ojos del fuego, Jenny dijo con suavidad:

—No están ahí, Gareth. Veo el mar y está negro de tormentas; veo el viejo puerto de Eldsbouch, el río gris que corre a través de las casas rotas; veo a los pescadores llevando los botecitos con rapidez a la sombra de los viejos muelles y las piedras brillando bajo la lluvia. Allí no hay barcos, Gareth…

—Estáis equivocada —dijo él, desesperado—. Tenéis que estarlo. —Se volvió hacia John—. Nos llevará semanas volver si viajamos por tierra…

—¿Nos? —dijo John con suavidad y Gareth enrojeció y lo miró con miedo como si le hubiera largado un insulto mortal. Después de un momento, John continuó—: ¿Qué tamaño tiene ese dragón tuyo?

Gareth tragó saliva de nuevo y suspiró, tembloroso.

—Enorme —dijo con voz monótona.

—¿Cuánto?

Gareth dudó. Como la mayoría de las personas, no tenía ojo para el tamaño relativo.

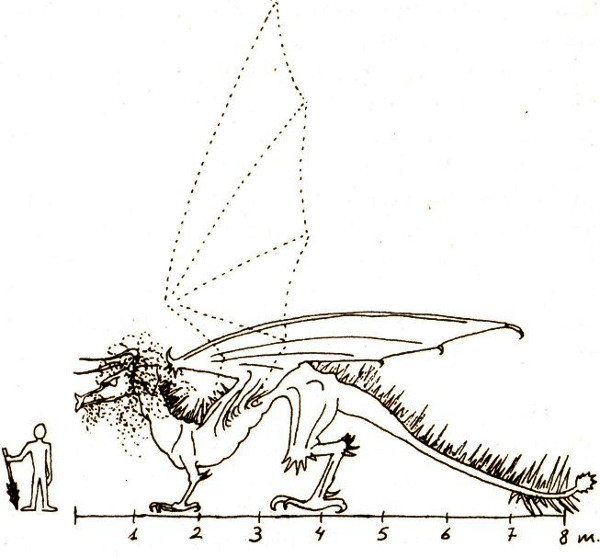

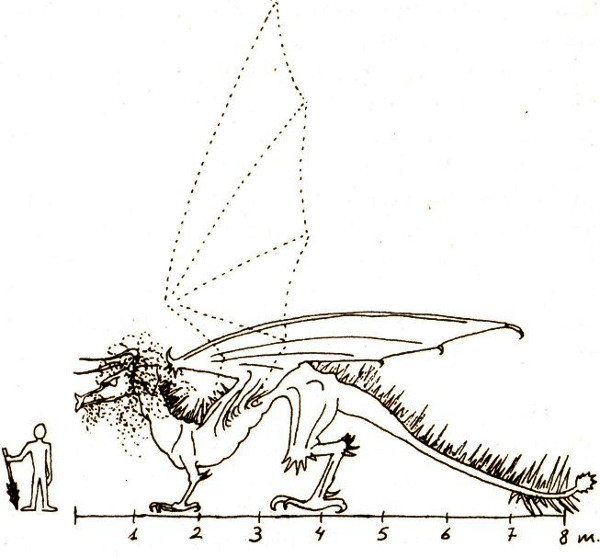

—Debe de tener unos treinta metros de largo. Dicen que la sombra de sus alas cubría todo el valle de la Gruta.

—¿Quién lo dice? —preguntó John, cambiando de posición en la silla y poniendo una rodilla sobre los leones marinos en cópula que formaban el lugar donde estaba apoyando el brazo—. Pensaba que había llegado de noche y se había comido a todos los que se acercaron de día.

—Bueno… —Gareth tartamudeó en un mar de rumores de tercera mano.

—¿Alguna vez lo han visto en el suelo?

Gareth enrojeció y meneó la cabeza.

—Es muy difícil juzgar el tamaño de las cosas en el aire —dijo John con amabilidad, mientras volvía a ponerse los anteojos—. El dragón que maté aquí parecía de treinta metros en el aire, cuando lo vi bajar por primera vez sobre la villa de Gran Toby. Luego resultó que medía ocho metros de cola a cabeza. —De nuevo una sonrisa rápida iluminó su cara generalmente inexpresiva—. Eso me viene de ser un naturalista. Lo primero que hicimos, Jenny y yo, cuando pude ponerme de pie de nuevo después de matarlo fue ir hasta allá con cuchillos para ver cómo estaba hecho ese bicho, en fin, lo que quedaba de él…

—Podría ser mayor, ¿verdad? —preguntó Gareth. Parecía un poco preocupado, como si pensara que un dragón de ocho metros era algo pobre, pensó Jenny con amargura—. Quiero decir, en la variante de Greenhythe de la Lucha del Vencedor de Dragones Selkythar y el Gusano del Bosque Imperteng, dice que el Gusano medía dieciocho metros con alas que podrían haber cubierto a un batallón entero.

—¿Alguien lo midió?

—Bueno, seguramente. Excepto que…, ahora que lo pienso, de acuerdo con esa variante, cuando Selkythar lo hirió de muerte, el dragón cayó al río Salvaje; y en una versión tardía de Belmarie dice que cayó al mar. Así que no veo cómo pudieron haberlo medido.

—Así que lo del dragón de dieciocho metros es la medida que le puso alguien a la grandeza de Selkythar. —John se reclinó en su silla y sus manos siguieron sin darse cuenta los dibujos enloquecidos, las formas mezcladas de las criaturas del Libro de las Bestias. El baño de oro ya muy viejo todavía se mantenía en las grietas y tembló ahora con el brillo opaco de las chispas perdidas del fuego—. Ocho metros no parecen muchos pero esa cosa está ahí y escupe fuego. ¿Sabes que su carne se descompone apenas se mueren? Es como si su propio fuego los consumiera, como a todo lo demás.

—¿Escupen fuego? —Gareth frunció el ceño—. Las canciones dicen que es el aliento.

Aversin meneó la cabeza.

—Es como si lo escupieran…, es fuego líquido y se enciende en casi cualquier cosa que toque. Ése es el truco para pelear contra un dragón, ¿sabes?, ponerte tan cerca que no pueda escupir por miedo a quemarse él mismo y al mismo tiempo conseguir que no te pise o te corte en pedazos con sus escamas. Las escamas tienen el filo de una navaja, y pueden levantarlas como un pez.

Escala y estructura de un dragón

(de las notas de John Aversin)

—No lo había oído nunca —suspiró Gareth. La curiosidad y el asombro reblandecieron por el momento el caparazón de dignidad y orgullo ofendidos.

—Bueno, la pena es que probablemente, los campeones del rey tampoco lo sabían. Dios sabe que yo tampoco lo sabía cuando fui contra el dragón en la garganta. No había nada sobre eso en ningún libro…, Dotys y Clivy y todos ellos. Sólo algunas viejas canciones de abuelas que mencionaban dragones…, o gusanos, como los llamaban, y no ayudaban mucho. Cosas como:

Serpiente por la cabeza; por el cuello, caballo.

Dragón por el nombre; por las patas, gallo.

»O lo que tenía Polyborus en sus Selecciones sobre que ciertos pueblos creían que si uno plantaba alrededor de la casa, semilla de amor, esas cosas rastreras con flores como trompetas púrpuras, los dragones no se acercaban. Jen y yo usamos algo de esa sabiduría popular. Jen puso un veneno de la semilla de amor en mis arpones porque era obvio que ninguna espadita podría pasar esas escamas. Y realmente el veneno lo hizo más lento. Pero no sé lo suficiente sobre esas cosas, no todo lo que quisiera.

—No. —Jenny sacó por fin los ojos del corazón latente del fuego y puso la mejilla contra la mano sobre sus rodillas recogidas y levantadas y miró a los dos hombres, cada uno a un lado de la mesa llena de libros. Habló con suavidad, casi para sí misma—. No sabemos de dónde vienen, ni dónde se reproducen; no sabemos por qué, de todos los animales de la Tierra, sólo ellos tienen seis miembros en lugar de cuatro…

—«Los gusanos, de la carne; los gorgojos, del trigo; los dragones, de las estrellas en un cielo vacío» —citó John—. Eso está en De fantasmas de Terens. O de Caerdinn: «Salva a un dragón, hazlo tu esclavo». O la razón por la que dicen que uno nunca debe mirar a los ojos de un dragón…, y te digo, Gar, yo me cuidé mucho de hacerlo. No sabemos siquiera las cosas simples, como por qué la magia y la ilusión no los afectan; por qué Jen no podía invocar la imagen del dragón en su joya, o usar un hechizo o para que no la notara…, no sabemos nada.

—Nada —dijo Jenny suavemente—, excepto cómo mueren, asesinados por hombres que saben tan poco de ellos como nosotros.

John debió percibir la extraña tristeza que impregnaba su voz, porque ella sintió que la miraba, preocupado, curioso. Pero Jenny apartó la vista, sin saber la respuesta a la pregunta de él.

Después de un momento, John suspiró y dijo a Gareth:

—Es conocimiento que se ha perdido en todos estos años, como el Dador del fuego de Luciardo y cómo consiguieron construir un rompeolas frente a la boca del puerto en Eldsbouch, conocimiento que se perdió y tal vez nunca se recupere.

Se puso de pie y empezó a dar vueltas, inquieto, por la habitación; los reflejos gris blancuzcos de la ventana temblaron sobre los punzones y los restos de notas y el bronce del puño de la daga y las hebillas de la capa.

—Estamos viviendo en un mundo en decadencia, Gar; las cosas desaparecen día tras día. Hasta tú, allá al sur en Bel…, hasta tú pierdes el reino poco a poco: las Tierras de Invierno se van en una dirección y los rebeldes te quitan los pantanos en la otra. Estás perdiendo lo que tenías sin siquiera saberlo, y todo el tiempo, el conocimiento se pierde por las costuras entreabiertas, como la comida en una bolsa rota, porque no hay tiempo ni ganas de cuidarlo. Yo nunca habría matado al dragón, Gar, nunca lo habría masacrado de esa forma cuando no sabemos nada de él… Y era hermoso, tal vez la cosa más hermosa que yo haya visto nunca: cada uno de sus colores perfecto como el atardecer, como un campo de cebada en esa luz especial de las tardes de verano.

—¡Pero debéis… debéis matar al nuestro! —De pronto la voz de Gareth estaba llena de angustia.

—Pelear contra él y matarlo son dos cosas diferentes. —John se apartó de la ventana, con la cabeza inclinada un poco hacia un lado y miró la cara ansiosa del muchacho—. Y todavía no he dicho que acepte hacer lo primero, eso sin hablar de cumplir con lo segundo.

—Pero tenéis que hacerlo. —La voz de Gareth era un murmullo de desesperación—. Sois nuestra única esperanza.

—¿Sí? —preguntó el Vencedor de Dragones con suavidad—. Soy la única esperanza de estos aldeanos en el invierno que viene, contra los lobos y los bandidos. Por esa razón maté a la criatura más perfecta que haya visto y lo que hice fue un acto sucio, asqueroso, la corté en pedazos con un hacha… Fue porque era la única esperanza de esta gente que peleé con ese dragón y casi pierdo el pellejo en la lucha. Sólo soy un hombre, Gareth.

—¡No! —insistió con desesperación—. Sois el Vencedor de Dragones, el único Vencedor de Dragones. —Se puso de pie y alguna lucha interna se pintó en sus rasgos leves, la respiración rápida como si estuviera haciendo un esfuerzo—. El rey… —Tragó saliva—. El rey me dijo que aceptara los términos que vos quisierais para llevaros al sur. Si venís… —Con esfuerzo consiguió poner voz firme—. Si venís, enviaremos tropas de nuevo para proteger las tierras del norte, para defenderlas de los Bandidos del Hielo; enviaremos libros y estudiosos para que traigan el conocimiento de nuevo a estas gentes. Lo juro. —Cogió el sello del rey y lo sostuvo en la mano temblorosa y la luz fría del día brilló blanquecina sobre su rostro—. En nombre del rey, lo juro.

Pero Jenny, que miraba la cara pálida del muchacho mientras él hablaba, vio que Gareth esquivaba la mirada de John.

Por la noche, la lluvia aumentó: el viento la arrojaba como olas contra las paredes del fuerte. La tía Jane trajo una cena fría de carne, queso y cerveza que Gareth comió con el aire de quien cumple con su deber. Jenny, sentada con las piernas cruzadas en un rincón cerca del hogar, sacó el arpa y experimentó con las clavijas que la afinaban mientras los hombres hablaban de los caminos que llevaban al sur y de la muerte del Dragón Dorado de Wyr.

—Eso tampoco es como en las canciones —dijo Gareth, con los codos huesudos apoyados sobre las notas de John desparramadas sobre la mesa—. En las canciones los dragones son todos de color gris, tétricos. Pero éste es negro, todo negro excepto las lámparas de plata de sus ojos.

—Negro —repitió John con calma y miró a Jenny—. Tú tenías una vieja lista, ¿no es cierto, amor?

Ella asintió; sus manos descansaban de las maniobras delicadas sobre las clavijas del arpa.

—Caerdinn me hizo memorizar viejas listas —explicó a Gareth—. Me dijo el significado de algunas…, pero no el de ésta. Tal vez él tampoco lo sabía. Era una lista de nombres y colores… —Cerró los ojos y repitió la lista; la voz repetía el sonsonete del viejo mago con el eco de docenas de voces, recitadas a lo largo de los años—. «Teltrevir, heliotropo; Centhwevir es azul tejido con oro; Astirith es rosado y negro; sólo Morkeleb, negro como la noche…». La lista sigue, había docenas de nombres, si es que son nombres. —Jenny se encogió de hombros y unió los dedos sobre el borde del arpa—. Pero John me dice que el viejo dragón que vagaba por las orillas del lago Wevir, según dicen, era azul como el agua y todo marcado en el lomo con dibujos en oro para poder hundirse en la superficie del lago en verano y robar ovejas de las orillas.

—¡Sí! —Gareth casi saltó de su silla con entusiasmo al reconocer el cuento—. Y lo mataron Antara Damaguerrera y su hermano Darthis Vencedor de Dragones en la última parte del reinado de Yvain el Bienamado, que fue… —Se detuvo otra vez, avergonzado de pronto—. Es un cuento popular —terminó, rojo de vergüenza.

Jenny disimuló la sonrisa que le había causado la brusca efervescencia del muchacho.

—También había notas para el arpa, no eran canciones en realidad. Él me las silbaba una y otra vez, hasta que las tocaba igual.

Se puso el arpa al hombro, un instrumento pequeño que había sido de Caerdinn, aunque él no lo tocaba; la madera estaba oscura, casi negra con la edad. A la luz del sol, parecía totalmente lisa, sin adornos, pero cuando el reflejo del fuego danzaba sobre ella, como ahora, se veían a veces los círculos del aire y el mar, trazados sobre ella en oro desvaído. Con cuidado tocó de oído ese extraño, dulce sonido entrelazado, a veces sólo dos o tres notas, a veces una secuencia como una tonada truncada. Eran individuales en cuanto a la forma en que giraban y manejaban el tiempo, casi familiares y preocupantes por eso, como esas cosas que uno recuerda de la infancia; y mientras las tocaba, Jenny repetía los nombres: Teltrevir, heliotropo; Centhwevir es azul tejido con oro… Era parte del conocimiento perdido, como el de la búsqueda fragmentaria de John, como la búsqueda de una urraca, esa búsqueda que él llevaba a cabo en el poco tiempo que le dejaban libre las exigencias brutales de las Tierras de Invierno. Notas y palabras carecían de sentido ahora, como un verso en una balada perdida, o unas pocas páginas sueltas de la tragedia de un dios exiliado pegadas para que el viento no entrara por un vidrio roto…, ecos de canciones que no volverían a oírse.

A partir de esas notas, las manos de Jenny siguieron moviéndose al azar, como sus pensamientos pasajeros. Dibujó tonadas o fragmentos de bailes y danzas, lentos y manchados con la sombra de un dolor inevitable que esperaba en la oculta oscuridad del futuro. Se movía a través de ellos hacia las canciones antiguas que llevaban en sus cadencias el ritmo atemporal del océano; penas que sacaban el corazón del cuerpo, o alegrías que llamaban al alma como el brillo distante de banderas de estrellas en las noches de verano. Un poco después, John sacó de un agujero junto al hogar una flauta de lata como la que usan los niños para jugar en las calles y unió esa música brillante, leve, a la de ella y la música bailó alrededor de la belleza sombría del arpa como un niño de miles de años de edad.

La música respondió a la música, y se unieron en un círculo encantado que desvaneció por un tiempo la red extraña de miedo y dolor y fuego de dragón en el corazón de Jenny. Pasara lo que pasase, eso era lo que eran y lo que tenían en ese momento. Ella echó hacia atrás las oscuras ondas de su cabello y vio el temblor brillante de los ojos de Aversin detrás de los gruesos anteojos, mientras la flauta sacaba al arpa de su tristeza y la llevaba hacia danzas tan salvajes como los vientos en tiempos de cosecha. Al avanzar la tarde, la gente del fuerte se dirigió al estudio y se unió a ellos. Se sentaron donde pudieron sobre el suelo o cerca del hogar o en los alféizares profundos de las ventanas: la tía Jane y la prima Dilly y otros de la vasta tribu de los parientes femeninos de John que vivían en el fuerte; Ian y Adric; el gordo y jovial Muffle, el herrero; todo era parte de los esquemas de la vida en las Tierras de Invierno, tan aburrida desde afuera pero en realidad compleja y bien tejida como sus telas de cuadros de colores. Y Gareth se sentó entre ellos, incómodo como un loro brillante y sureño en medio de una bandada de grajos. Miraba a su alrededor con un disgusto asombrado la inquietud de la luz roja del fuego que hacía brillar momentáneamente el montón polvoriento y desordenado de libros viejos, piedras y experimentos químicos y refulgía en los ojos de los niños y hacía espejos de ámbar en los de los perros mientras se preguntaba, pensaba Jenny, cómo una búsqueda tan gloriosa como la suya podía haber terminado en un lugar como ése.

Y de vez en cuando Jenny veía cómo sus ojos se volvían a John. Había en ellos no sólo ansiedad, sino también una especie de miedo nervioso, como si lo persiguiera la culpa terrible de algo que había hecho o algo que sabía que debía hacer.

—¿Irás? —preguntó Jenny con suavidad, ya entrada la noche, mientras yacía en el nido cálido de pieles de oso y colchas tejidas, con el cabello oscuro extendido como los restos de un naufragio sobre el pecho y brazo de John.

—Si mato ese dragón para él, el rey tendrá que escucharme —dijo John en tono razonable—. Si contesto su llamada, tengo que ser su súbdito y si lo soy, si lo somos, como rey, nos debe la protección de sus tropas. Si no soy su súbdito… —Hizo una pausa mientras pensaba en lo que dirían sus palabras siguientes sobre la Ley del Reino por la que había peleado durante tanto tiempo. Suspiró y dejó la idea sin expresar.

Durante un rato, sólo el gruñido del viento arriba en la torre y el repiqueteo de la lluvia en las paredes quebraron el silencio. Pero aunque no hubiera sido capaz de ver en la oscuridad, como un gato, Jenny habría sabido que John no dormía. Tenía todos los músculos tensos, y le inquietaba el saber lo cerca que había estado del límite entre la vida y la muerte cuando peleó contra el Dragón Dorado de Wyr. Bajo su espalda, la mano de Jenny todavía podía sentir los bordes duros y rugosos de la cicatriz.

—Jenny —dijo él por fin—, mi padre me contó que su padre podía conseguir entre cuatrocientos y quinientos hombres para las milicias cuando venían los Bandidos del Hielo. Libraban duras batallas al borde del océano del norte y marchaban a quebrar los refugios de los reyes bandidos que solían atacar los caminos del este. Cuando ese grupo de bandoleros atacó el Camino del Oeste Lejano hace dos años, ¿recuerdas cuántos hombres conseguimos entre el alcalde de Camino, el alcalde de Toby y yo? Menos de cien y perdimos doce en ese combate.

Mientras meneaba la cabeza, el brillo lejano del hogar al otro lado del pequeño santuario del dormitorio atrapó una hebra de rojo de la mata de pelo de John, largo hasta los hombros.

—Jen, no podemos seguir así. Lo sabes. Nos estamos debilitando día a día. Las tierras de la ley del rey, la ley que hace que los fuertes no puedan esclavizar a los débiles, se están desvaneciendo. Cada vez que una granja desparece atacada por los lobos o los bandoleros o los Bandidos del Hielo, es un escudo menos en la pared. Cada vez que una familia se da por vencida y se va al sur para entrar en la servidumbre, siempre que lleguen, claro, los que nos quedamos somos más débiles. Y la ley misma se desvanece, porque hay cada vez menos gente que sepa por qué existe esa ley. ¿Te das cuenta de que sólo porque leí unos cuantos libros de Dotys y las páginas de la Jurisprudencia de Polyborus que encontré atascadas en los rincones de la torre me llaman estudioso, sabio? Necesitamos la ayuda del rey, Jen, si no queremos estar comiéndonos unos a otros en una generación. Puedo comprar esa ayuda.

—¿Con qué? —preguntó Jenny con suavidad—. ¿La carne de tus huesos? Si el dragón te mata, ¿qué va a pasar con tu gente?

Por debajo de su mejilla sintió que el hombro de él se movía.

—Podría morir a manos de los bandidos o los lobos la semana que viene…, si vamos a eso, podría caerme del viejo Osprey y romperme el cuello. —Y cuando ella rió, divertida a pesar de todo, él agregó en voz ofendida—: Es exactamente lo que le pasó a mi padre.

—Tu padre tuvo la estúpida idea de cabalgar borracho. —Ella sonrió un poco a pesar de sí misma—. Me pregunto qué hubiera pensado él de nuestro joven héroe.

John rió en la oscuridad.

—Se lo hubiera comido para el desayuno. —Después de diecisiete años, diez de ellos con Jenny, John había logrado tolerar al hombre a quien creció odiando. Ahora, se acercó a ella y la besó. Cuando habló de nuevo, la voz era tranquila—. Tengo que hacerlo, Jen. Volveré pronto.

Una ráfaga de viento particularmente fuerte azotó los viejos huesos de la torre y Jenny colocó sobre sus hombros desnudos las suaves colchas y pieles. Un mes, calculó; tal vez un poco más. Le daría una oportunidad para poner al día sus descuidadas meditaciones, seguir los estudios que había dejado tan de lado para venir al fuerte y estar con él y con los niños.

Para ser mago, hay que ser mago, había dicho Caerdinn. La magia es la única clave de la magia. Sabía que no era la hechicera que él había sido, incluso cuando lo vio por primera vez, cuando él tenía ochenta y ella era una chica fea, flaca y desdichada de catorce años. A veces se preguntaba si se debía a que él era tan viejo, porque estaba tan al final de sus fuerzas cuando llegó a enseñarle a ella, la última de sus discípulas, o simplemente, porque ella no era buena. Despierta en la oscuridad, escuchando el viento o la grandeza terrible del páramo, que era peor, a veces admitía la verdad ante sí misma: lo que daba a John, lo que se descubría dando más y más a esos dos muchachitos que dormían uno en brazos del otro como cachorros, arriba, lo tomaba de la fuerza de su poder.

Todo lo que tenía para dividir entre la magia y el amor era tiempo. En unos pocos años, tendría cuarenta. Durante diez años había dispersado su tiempo, sembrándolo a los cuatro vientos como un granjero en el sol del verano, en lugar de guardarlo y volcarlo en la meditación y la magia. Movió la cabeza sobre el hombro de John y el calor de la vieja amistad se anidó en la tensión del brazo de él a su alrededor. Si lo hubiera dejado, se preguntó ¿sería tan poderosa como Caerdinn? ¿Poderosa como a veces sentía que podía ser cuando meditaba entre las piedras de su colina solitaria?

Tendría ese tiempo ahora, con la mente concentrada, sin distracciones, tiempo para trabajar y estudiar. La nieve estaría bien alta cuando John regresara.

Si regresaba.

La sombra del dragón de Wyr pareció cubrirla de nuevo, tapando el cielo cuando caía como un halcón sobre el suelo de la pista del baile de otoño en Gran Toby. El latido descompuesto de su corazón volvió a su garganta, como en ese momento en que John trató de alcanzar el aullido aterrorizado de los niños que se cubrían en el centro del lugar. El olor metálico del fuego escupido parecía quemarle de nuevo la nariz, los gritos hacían ecos en sus oídos…

Ocho metros, había dicho John. Eso quería decir que desde lo alto del hombro del dragón hasta el suelo era la altura del hombro de un hombre mientras que las ancas tenían la mitad de altura, sostenidas por todo ese peso y esa fuerza y esa velocidad.

Y de pronto, sin razón aparente, recordó el destello furtivo en los ojos de Gareth.

Después de un largo rato de silencio, dijo:

—¿John?

—Sí, amor.

—Quiero ir contigo, cuando vayas al sur.

Sintió la tensión súbita en los músculos del cuerpo tendido a su lado. Pasó casi un minuto antes de que él contestara, y oyó en su voz la lucha entre lo que quería y lo que creía mejor.

—Has dicho que sería un mal invierno, amor. Me parece que uno de nosotros dos debería estar aquí.

Tenía razón y ella lo sabía. Hasta el pelo de sus gatos era más espeso ese otoño. Hacía un mes se había preocupado al ver cómo se iban los pájaros, temprano y con rapidez, ansiosos por estar lejos. Las señales hablaban de hambre y aguanieve, y después, vendrían los ataques de los bárbaros desde el mar del norte, atenazado de hielo.

Y sin embargo…, sin embargo… ¿Era ésa la debilidad de una mujer que no quiere que la separen del hombre que ama, o era algo más? Caerdinn habría dicho que el amor confundía los instintos de un mago.

—Creo que debo ir contigo.

—¿Crees que no puedo arreglármelas con el dragón yo solo? —Su voz estaba llena de indignación fingida.

—Sí —dijo Jenny con sinceridad y sintió que las costillas de él vibraban de risa—. No sé en qué circunstancias te vas a enfrentar con él —continuó—. Y hay más.

La voz de él sonó pensativa pero no sorprendida en la oscuridad.

—A ti también te da esa impresión, ¿verdad?

Había algo que la gente tendía a pasar por alto con respecto a John. Detrás de su fachada de bárbaro amistoso, detrás de su fascinación frívola por el conocimiento popular, las canciones de las abuelas y el modo en que se fabricaban los relojes, había una mente ágil y una sensibilidad casi femenina ante los matices de las situaciones y su relación. No se le escapaba nada.

—Nuestro héroe habló de rebelión y de traición en el sur —dijo ella—. El dragón arruinará la cosecha y la situación empeorará cuando suba el precio del pan. Creo que necesitas a alguien en quien puedas confiar.

—Yo también lo he pensado —replicó él con suavidad—. Pero ¿qué te hace pensar que no pueda confiar en Gar? Dudo que me traicione porque la mercancía no era como decía la propaganda.

Jenny rodó sobre sus codos y el cabello negro cayó como un torrente sobre su pecho.

—No —dijo con lentitud, y trató de poner el dedo en lo que le molestaba del ansioso muchacho flaco que había rescatado en las ruinas de la vieja ciudad. Finalmente, dijo—: Mi instinto me dice que en el fondo podemos confiar en él. Pero está mintiendo con respecto a algo. No sé qué. Creo que debería ir contigo al sur.

John sonrió y la apretó contra él de nuevo.

—La última vez que fui en contra de tus instintos, después lo lamenté —dijo—. Me siento desgarrado porque puedo oler que habrá peligro aquí este invierno. Pero creo que tienes razón. No entiendo por qué el rey dio su palabra y su sello a alguien como nuestro joven héroe, que por lo que parece nunca ha hecho otra cosa excepto coleccionar baladas, y no a un guerrero renombrado. Pero si el rey dio su palabra para ayudarnos, entonces sería un tonto si no aceptara la posibilidad de dar la mía. El hecho mismo de que sólo estemos nosotros dos, Jen, demuestra lo cerca de la oscuridad que está esta tierra. Además —agregó con la voz preocupada de pronto—, tienes que venir.

Con la cabeza concentrada en sus malos presentimientos, en imágenes amenazadoras sin nombre, Jenny se volvió con rapidez.

—¿Por qué? ¿Qué sucede?

—Necesitamos a alguien que cocine.

Con la agilidad de un gato, Jenny trepó sobre él y lo ahogó con la almohada mientras reía. Pelearon, riendo, y la lucha se transformó en sexo. Más tarde, agradablemente extenuados, ella murmuró:

—Me haces reír en los momentos más extraños.

Él la besó y se durmió, pero Jenny no pasó de las fronteras inquietas del duermevela. Se vio de nuevo de pie sobre el borde del barranco, con el calor que venía de abajo golpeándole el rostro, el veneno ardiendo en sus pulmones. En los vapores que corrían más abajo, la gran forma todavía se movía, levantando las alas desgarradas o tratando de atacar con los muñones de sus patas delanteras a la pequeña figura que se apretaba como un pájaro carpintero exhausto sobre su cuello, con un hacha en las manos llenas de ampollas. Vio que John se movía mecánicamente, medio asfixiado por los humos y débil por la pérdida de sangre que brillaba pegajosa en la armadura. El pequeño arroyo del barranco iba lleno y rojo por la sangre del dragón; pedazos de carne lo obstruían; las piedras estaban negras por el fuego. El dragón seguía levantando la cabeza húmeda y tratando de morder a John; hasta en su sueño, Jenny sentía vibrar el aire con una música que quedaba más allá de su mente y de sus oídos.

La canción se hizo más fuerte y su sueño más profundo. Vio de nuevo contra la oscuridad de un cielo de terciopelo el disco ardiente y blanco de una luna llena, su propio presagio de poder, y frente a ella, el brillo sedoso y plateado de unas alas membranosas.

Se despertó a altas horas de la noche. La lluvia golpeaba contra las paredes del fuerte, un torrente furioso en la oscuridad. Junto a ella dormía John, y vio en la negrura lo que había notado esa mañana a la luz del día: que a pesar de sus treinta y cuatro años, las canas ya asomaban en su rizado cabello castaño.

Un pensamiento cruzó su mente. Lo rechazó con firmeza y con la misma firmeza volvió. No era un pensamiento diurno, sino el murmullo que viene sólo en las horas oscuras, después de sueños inquietos. No seas tonta, se dijo a sí misma; cada vez que lo has hecho, te has arrepentido.

Pero la idea, la tentación, no quería desaparecer.

Finalmente se levantó con cuidado para no despertar al hombre que dormía junto a ella. Se envolvió en la vieja bata a cuadros de John y salió del dormitorio. El suelo gastado parecía hielo suave bajo sus pies pequeños y desnudos.

El estudio estaba aún más oscuro que el dormitorio, el fuego no era más que una línea brillante de color rosado sobre un banco de nieve de ceniza. La sombra pasó como la mano de un fantasma sobre la forma curvada del arpa y tembló en una astilla de brillo leve sobre el borde de la flauta. Al final del estudio, Jenny levantó una pesada cortina y pasó a una pequeña habitación, casi un nicho en la pared gruesa del fuerte. No mucho más ancha que su ventana, de día era fresca y luminosa, pero ahora el vidrio pesado como el ojo de un buey estaba negro como la tinta y la luz de magia que convocó sobre su cabeza brilló fría sobre la lluvia torrencial del exterior.

El fulgor fosforescente de la habitación trazó la forma de una mesa angosta y tres pequeños estantes. Sostenían cosas que habían pertenecido a la madre de John, esa hechicera de ojos fríos, o a Caerdinn. Cosas simples: unos cuencos, una raíz de forma extraña, unos pocos cristales como fragmentos de estrellas rotas enviados allí para su reparación. Jenny se reajustó la bata y sacó un cuenco de cerámica de su sitio, era tan viejo que los dibujos que alguna vez adornaron su superficie habían desaparecido hacía ya mucho bajo las manos de los magos. Lo hundió en el recipiente de piedra con agua que había en un rincón y lo colocó sobre la mesa. Luego, acercó una silla alta, de patas delgadas.

Se quedó un rato sentada allí mirando el agua. Reflejos de fuego bailaban en la superficie negra; a medida que acompasaba su respiración Jenny se hizo consciente de cada sonido desde el rugido de las ráfagas de lluvia contra las paredes de la torre, hasta la gota más pequeña en los aleros. El mantel gastado era como el vidrio frío entre sus dedos; sentía el aliento frío contra sus propios labios. Durante unos momentos, fue consciente de los pequeños movimientos y burbujas en el reflejo de la superficie interna del cuenco; luego se hundió más, mirando los colores que parecían girar en las profundidades infinitas. Parecía moverse hacia la oscuridad absoluta, y el agua era como tinta, opaca; no le daba nada.

Una niebla gris giró en las profundidades, luego se aclaró como si el viento se la hubiera llevado y Jenny vio la oscuridad en un lugar vasto, tocada por los puntos estrellados de la luz de las velas. Un lugar abierto de piedras negras yacía frente a ella, suave como agua estancada; había un bosque alrededor, no de árboles, sino de columnas de piedra. Algunas eran delgadas como la seda, otras más gruesas que el más viejo de los robles, y sobre ellas se amacaban las sombras de los bailarines sobre una pista abierta. Aunque la imagen era silenciosa, ella podía sentir el ritmo que seguían arriba, gnomos, los brazos largos rozando el suelo al agacharse; las enormes melenas rubias atrapaban los rayos de la luz del fuego como una puesta de sol vista a través de una cortina de humo. Bailaban alrededor de un altar de piedra deforme las lentas danzas prohibidas a los ojos de los hijos de los hombres.

El sueño cambió. Jenny vio una desolación de ruinas quebradas y chamuscadas bajo el flanco oscuro de una montaña cubierta de árboles. El cielo de la noche se arqueaba sobre ella, sin viento y tan hermoso que el corazón le dolía al verlo. La luna de cera era como una moneda brillante; su luz tocaba con fríos dedos blancos el suelo roto de la plaza vacía bajo la colina donde Jenny estaba de pie, mirando los huesos abandonados que humeaban en lagunas de barro caliente. Algo brilló un segundo en la sombra aterciopelada de la montaña y Jenny vio al dragón. La luz de las estrellas refulgía como el aceite sobre los flancos negros, delgados; el largo de esas alas enormes se extendió un momento como los brazos de un esqueleto para abrazar el rostro duro de la luna. La música parecía vagar en la noche, una hilera de notas como una tonada truncada, y por un instante el corazón de Jenny saltó hacia esa belleza peligrosa, callada, quieta, solitaria y llena de gracia en la magia secreta de su vuelo silencioso.

Entonces, vio otra escena a la luz baja de un fuego que moría. Le pareció que era el mismo lugar, sobre una colina mirando la desolación de la ciudad destruida frente a las puertas de la Gruta. Era el momento frío en que baja la marea, unas horas antes del amanecer. John estaba junto al fuego, y la sangre negra le brotaba de las grietas desgarradas de la armadura. La cara era una masa de heridas bajo una capa de suciedad y sudor; estaba solo y el fuego se estaba apagando. Su luz brilló con un resto de rojo en los eslabones rotos de su cota de malla y relampagueó sobre la palma abierta y sucia de una mano llagada. El fuego murió, y por un momento sólo la luz de las estrellas brilló sobre el charco de sangre y delineó la forma de su nariz y sus labios contra la oscuridad.

Jenny estaba de nuevo bajo tierra, en el lugar en que habían bailado los gnomos. Ahora estaba vacío, pero los silenciosos huecos y subterráneos parecían llenos de un murmullo, un sonido sin forma, como si la piedra del altar susurrara para sí misma en la oscuridad.

Luego, vio sólo las pequeñas grietas en el barniz del cuenco, y la superficie oscura y aceitosa del agua. La luz de la magia había desaparecido hacía ya mucho y ahora le dolía la cabeza como siempre que le pedía demasiado a su poder. Sentía el cuerpo frío hasta los huesos, pero sabía que por un tiempo estaría demasiado cansada para moverse. Miró frente a ella a la oscuridad, escuchando el repiqueteo firme de la lluvia que le lastimaba el alma y deseó no haber hecho lo que acababa de hacer.

Toda adivinación es arriesgada, se dijo, y el agua es la más peligrosa de todas. No había razón para creer que lo que había visto pasaría realmente.

Se lo repitió una y otra vez, pero no le ayudó. Un rato después, bajó la cabeza, la apoyó sobre las manos y lloró.