El libro I de El capital se compone de siete secciones, que tratan, respectivamente, de la mercancía y el dinero, la transformación del dinero en capital, el plusvalor absoluto, el relativo, la relación entre ambos, el salario y la acumulación de capital. La primera sección se compone, a su vez, de tres capítulos, el primero de los cuales —titulado “La mercancía”— fue señalado muchas veces por Marx como el más importante y difícil de toda la obra. Ésta es la razón de que el resumen de este capítulo sea también el más largo de todo el libro. Los otros dos tratan sobre el proceso del intercambio y sobre el dinero.

I. La mercancía.

En este primer capítulo, el punto de partida es el siguiente: puesto que en la sociedad moderna, actual, capitalista, toda la riqueza aparece en forma de un montón o cúmulo de mercancías, el análisis debe empezar también con “la mercancía”. Lo más importante de la mercancía es su carácter dual, o doble, su naturaleza bifacética, que llega a desarrollar una antítesis interna que más tarde se expresará, en la circulación mercantil, como una antítesis externa. La mercancía es, por una parte, una simple cosa, y por otra parte una cosa que tiene precio. Ser cosa —o bien, un objeto exterior— es lo mismo que tener “valor de uso”, es decir, consiste en su cualidad o conjunto de propiedades naturales que se manifiestan en su utilidad, aunque dichas propiedades “naturales” estén al mismo tiempo determinadas históricamente. Por otra parte, su precio no es sino una forma de tener “valor de cambio”, algo que tiene una dimensión cuantitativa inmediata, que se puede y debe medir (aunque esas medidas se desarrollen también de forma históricamente cambiante).

Por tanto, el valor de uso de la mercancía es la “corteza natural” de la mercancía, su “cuerpo”, y constituye la riqueza material o el “contenido material de la riqueza”, por lo que debería ser el objeto de una disciplina especial, la merceología. Por su parte, el valor de cambio de la mercancía parece una contradicción (contradictio in adiecto, dice Marx) porque en realidad lo que se ve es que la mercancía no tiene uno sino múltiples valores de cambio. En efecto, cuando se dice que una unidad de la mercancía X equivale a una cantidad a de la mercancía Y, o a una cantidad b de la mercancía Z, etc., salta a la vista que todos estos valores de cambio no son sino “formas” de un contenido diferenciable, expresiones de un algo que es común, que es igual, algo de la misma magnitud presente a la vez en las dos cosas que se comparan en cada caso. Pero ese algo no puede ser una propiedad corpórea o sensible de la mercancía en cuanto cosa, porque todas las propiedades de este tipo que caracterizan a los distintos bienes sólo sirven para distinguirlos entre sí, no para igualarlos. Por consiguiente, si abstraemos de los diferentes valores de uso todas esas propiedades, y no dejamos ni un ápice o átomo de valor de uso, a las mercancías sólo les puede quedar una cosa en común: la propiedad de ser todas ellas producto del trabajo.

Ahora bien, el trabajo que es común a todas las mercancías es el trabajo humano indiferenciado, el trabajo abstractamente humano. Por tanto, la sustancia que se manifiesta en los valores de cambio es algo distinto del valor de cambio: es “el valor” de la mercancía. Y el valor de cada mercancía, este valor mercantil que subyace a los valores de cambio, es una sustancia social, la cristalización de esa sustancia social común. No es por tanto una sustancia natural sino supranatural, abstracta, suprasensible, y hace de cada mercancía no la mera cosa que es sino también una gelatina homogénea de trabajo, una crisálida social general con una objetividad espectral.

Pero en esta sustancia generadora de valor lo esencial es lo cuantitativo: la “magnitud” de su valor. Y esta magnitud viene determinada por la “cantidad de trabajo”, que a su vez se mide por la duración o tiempo de trabajo, expresada en las unidades habituales de tiempo (día, hora, año, etc.). Sin embargo, no es cualquier trabajo lo que se mide, sino el trabajo “de la misma fuerza humana de trabajo”, el trabajo requerido por cada mercancía como parte del realizado por el “conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad”, de forma que cada fuerza de trabajo individual se toma sólo con el carácter de una “fuerza de trabajo social media”, que opera exclusivamente con “el tiempo de trabajo socialmente necesario” en cada caso. Por consiguiente, la creciente fuerza productiva de cada trabajo concreto tendrá como consecuencia que la magnitud de valor de la mercancía resultante sea decreciente.

Es muy importante entender que todo lo anterior significa que, absolutamente siempre, cada mercancía se toma como simple “ejemplar medio de su clase”, así como el trabajo que se gasta en ella, de forma que si un tejedor manual de telas continuara trabajando manualmente mientras que el resto de los productores de tela lo hicieran mecánicamente, por medio de una máquina que modifica el proceso social de producción, o modo de producción de la mercancía, ocurriría lo siguiente: este productor continuaría necesitando x horas por unidad de tela, pero la sociedad, que ahora usa telares de vapor, sólo requeriría x/2 horas, de forma que también la mercancía de este productor individual pasará a contener sólo el trabajo gastado en x/2 horas.

Si bien esta dualidad de la mercancía es muy importante para Marx —debe tenerse en cuenta que, desde Aristóteles a Adam Smith y Ricardo, muchos autores distinguieron entre valor de uso y valor de cambio, pero ninguno entre valor de uso y valor, como hizo él—, este señala que era esencialmente conocida por los economistas que le precedieron. Sin embargo, Marx reivindica enérgicamente haber sido él el primero, en la historia de la economía política, en aclarar además la dualidad contenida en el trabajo representado en la mercancía, aspecto tan importante que para él constituye el eje sobre el que gira toda la economía.

El trabajo que crea la mercancía es ante todo “trabajo útil”, una actividad productiva específica condicionada por la división social del trabajo tal como ha sido desarrollada históricamente. Esta actividad específica nos muestra el cómo y el qué del trabajo, es lo que los ingleses llaman “work”, y es lo que, junto a la tierra (es decir, la naturaleza), crea la riqueza que resulta de todo lo producido. Marx suscribe aquí las famosas palabras de William Petty: que la riqueza tiene “un padre” y “una madre”: la hand (la mano, el trabajo) del trabajador y la land (tierra o naturaleza que se trabaja). Pero el trabajo es a la vez “labour”, es decir trabajo humano del que nos interesa saber sobre todo su cantidad, el cuánto. En este segundo sentido, el trabajo es tan sólo gasto de fuerza de trabajo humana, gasto productivo de cerebro, músculo, mano, órganos sensibles… humanos. No es trabajo específico de sastre o de tejedor, sino “trabajo humano puro y simple”.

Marx insiste en este trabajo a partir de la siguiente analogía fundamental. De igual forma que un mismo hombre puede trabajar al mismo tiempo como sastre y como tejedor, repartiendo su tiempo de trabajo entre los dos tipos de tareas, otro tanto ocurre con el “hombre social” cuando la sociedad desarrolla las condiciones para esta transformación. Pero en la sociedad moderna, capitalista, cuando la evolución de la demanda exige que el organismo social en su conjunto transfiera trabajo humano desde la labor de tejer a la de sastrería, o a la inversa, ocurre como en el caso del individuo anteriormente señalado. Por consiguiente, el trabajo resultante es también trabajo humano en general, o indiferenciado, cierta cantidad del trabajo medio simple que puede realizar cualquier hombre común y corriente en cuanto actividad normal de la vida. Y es precisamente este trabajo simple el único cuya cantidad le va a interesar a Marx en todo El capital, como él mismo se encarga de advertir aquí expresamente.

Por supuesto, no todos los trabajos son simples, también hay trabajo calificado o complejo, pero este queda reducido a trabajo simple cuando lo que importa es medir la cantidad de trabajo. En esos términos, el trabajo complejo sólo es trabajo simple “potenciado, o mejor multiplicado”, y esta reducción es algo que se produce constantemente en la práctica por medio de un proceso social que no por quedar a espaldas de los productores deja de ser menos real. Por consiguiente, Marx es muy claro aquí porque quiere evitar cualquier posible confusión: el trabajo del sastre o el trabajo del tejedor sólo son sustancia del valor chaqueta o del valor lienzo en tanto que ambos poseen la misma cualidad: la de ser simple trabajo humano, y consistir en puro gasto fisiológico del organismo de los hombres sociales.

Este carácter bifacético del trabajo es de fundamental importancia para entender, además, lo siguiente: es bien posible, y de hecho necesario, que aumente la riqueza material que se crea con el trabajo y que al mismo tiempo disminuya la magnitud de valor creado por él. Esto es posible porque dada cierta cantidad, x, de trabajo, ésta siempre será responsable, como hemos dicho, de la creación de la misma cantidad de valor; pero la mayor o menor productividad del trabajo útil y concreto en el que se manifiesta el trabajo humano puede hacer aumentar o disminuir el volumen de valores de uso por unidad de tiempo que resultan del proceso de la producción.

Tras el carácter doble de la mercancía y del trabajo mismo, Marx pasa a una tercera cuestión central de este capítulo I: la “forma de valor”, o el valor de cambio, a la que dedica la parte más extensa de su exposición (de hecho, en la edición de siglo XXI se incluye como apéndice al libro I la primera versión de lo que Marx escribiera sobre la forma de valor, no publicada en su momento). Aquí también se muestra el autor orgulloso de su aportación personal, como descubridor de la génesis de la forma dinero gracias a su análisis de la forma de valor, análisis que consiste precisamente en su desarrollo, que, como dirá más tarde, coincide con el propio “desarrollo de la forma mercancía”. En el desarrollo de la forma de valor, Marx escoge cuatro fases, y por esa razón divide en cuatro apartados el largo epígrafe que le dedica, a saber: las formas “simple”, “total”, “general “y “de dinero”.

A. La forma simple o singular de valor contiene, en realidad, “todo el secreto”. Esta forma es simplemente:

x A = y B (1)

Las dos mercancías que se igualan así no desempeñan el mismo papel, sino que A tiene un papel activo, mientras que B interpreta un papel pasivo. Más en particular, la forma de valor tiene dos ingredientes: la “forma relativa” (A) y la “forma de equivalente” (B). Pero estos ingredientes son en realidad extremos excluyentes y contrapuestos, son dos “polos” de la misma expresión de valor. Por eso, se analizan sucesivamente, por separado, antes de volverlos a reunir en un análisis de conjunto.

En la forma relativa de valor, hay que distinguir su “contenido” de su “carácter cuantitativo” determinado, y Marx señala que hay que proceder empezando por el primero, y no, como sucede habitualmente, a la inversa. El contenido de esta forma de valor es sencillamente A = B, que es el “fundamento” de la ecuación (1), o ecuación de valor. Esto quiere decir que la dualidad intrínseca entre valor de uso y valor se manifiesta ahora como una antítesis externa: la figura del valor de uso A manifiesta su valor por medio de otra mercancía, la B, que figura aquí sólo como valor, o “espejo de valor”, de A. Esto tiene la mayor importancia para Marx. Ya que no se trata sólo de la creación de valor por medio del trabajo. Es verdad que el trabajo humano crea valor, pero no es valor, dice Marx. Para expresar el valor como gelatina de trabajo humano, hay que expresarlo en cuanto objetividad, es decir, en una cosa distinta. Por tanto, B es, en la relación de valor que representa A = B, un valor, mientras que fuera de dicha relación, cuando se considera a B por sí misma, esa cosa es simplemente, como en todas las mercancía, una “portadora de valor”.

Por eso es tan importante lo siguiente: en la relación de valor, en la “equiparación” de A con B, en su relación de intercambio, se va más allá de la pura abstracción de valor. Como hemos dicho, B es valor, y en cuanto valor A es igual a B, tiene su mismo aspecto, por lo que adopta de esta forma una forma distinta de su forma natural: su forma de valor. Esta forma relativa o relacional quiere decir que el cuerpo de B hace de espejo de valor de A, de la misma forma que Pablo puede ser para Pedro tan sólo la “forma en que se manifiesta el genus hombre” para él.

Pero, además del contenido, está en segundo lugar el “carácter determinado cuantitativo” de la ecuación de valor, pues la forma de valor no sólo expresa “valor en general” sino una determinada magnitud o cuantía del mismo. Esto quiere decir algo esencial: que se hace posible que el valor relativo varíe aunque su valor (su contenido en trabajo humano) siga siendo el mismo; o bien lo contrario: que el valor relativo puede mantenerse igual a pesar de haberse modificado el valor que subyace al valor relativo.

En cuanto a la forma de equivalente, sucede lo contrario: no contiene ninguna determinación cuantitativa del valor. Para Marx, su función es triple:

1) El valor de uso se convierte en la forma de manifestación de su contrario: el valor. Para entenderlo mejor, recurre al ejemplo del trozo de hierro, que se utiliza como pesa en la “relación ponderal” (de peso). O sea: aunque su cuerpo férreo tiene, por sí mismo, peso, y además un cierto peso, en cuanto polo de la relación ponderal esta pesa de hierro sólo es “figura de la pesantez”, y en toda la relación viene ya presupuesto que las dos cosas que se comparan tienen peso.

2) El trabajo concreto se convierte en la forma de manifestación de su contrario: el trabajo abstractamente humano.

3) El trabajo privado se convierte en la forma de manifestación de su contrario: trabajo bajo forma directamente social.

Y una vez considerados los dos polos de la forma simple o singular de valor (se entenderá luego mejor por qué liga Marx el adjetivo “simple” a la forma relativa, mientras que “singular” se vincula a la forma de equivalente), pasa a considerar la forma en su conjunto. Rinde primero homenaje al genio de Aristóteles, que supo ver que en esta forma se contiene la igualdad de las cosas que se comparan; pero señalando al mismo tiempo la raíz de la limitación de su análisis: no pudo llegar a descubrir el contenido del valor a partir del análisis de la forma de valor porque su contexto social se lo impedía. Para hacer posible este descubrimiento habría hecho falta que la Grecia clásica conociera lo que sólo ocurrió en la sociedad capitalista moderna: la conversión de todos los hombres en “poseedores de mercancía” y su igualación por medio de las leyes de la mercancía. Hubiera hecho falta, no la desigualdad humana y de las fuerzas de trabajo que existía en la sociedad esclavista de su época, sino la igualdad humana actual (en cuanto trabajadores) que genera el capitalismo, hasta hacer de ella una verdad aceptada con el carácter de un auténtico “prejuicio popular”.

B. La forma total o desplegada de valor se expresa en una fórmula mercantil modificada:

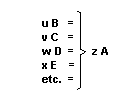

z A = u B = v C = w D = x E = etc. (2)

Marx llama ahora a la forma relativa (z A) “forma relativa desplegada”, y considera que la forma de equivalente (el resto de la fórmula) se descompone en tantas “formas particulares de equivalente” como miembros aparecen en la ecuación, razón por la cual considera que esta forma total es siempre incompleta y deficiente, y necesita su “inversión” en la forma que estudia a continuación: la “general”. Una particularidad de esta forma total es que, según Marx, hace evidente que es la magnitud de valor la que regula las relaciones de intercambio, y no al revés, puesto que ahora la pluralidad de valores de cambio de A aparecen todos directamente en la fórmula. Por consiguiente, basta con invertir la total para obtener la general.

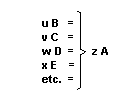

C. La forma general de valor es general sencillamente porque es simple y común (unitaria):

Cada uno de los miembros de la izquierda son ahora una “forma relativa social general (o unitaria)”, y todos se expresan en lo que es el “equivalente general” (la mercancía A, cuya forma relativa propia, en caso de que necesitáramos expresarla, sería la forma total, a diferencia de lo que ocurre con las demás mercancías). Marx aprovecha aquí para recordar que el desarrollo histórico de la forma de equivalente es un resultado del desarrollo histórico de la forma relativa de valor, y que en la medida en que ambas se desarrollan se desarrolla asimismo la antítesis que expresan. Por consiguiente, es posible ahora conectar cada una de esas formas con su momento histórico: la forma simple se corresponde con el momento en que los intercambios son fortuitos, ocasionales, excepcionales; la forma total sucede cuando se ha vuelto habitual el intercambio de algún tipo particular de mercancía, por ejemplo, las reses; mientras que cuando domina la forma general podríamos decir que “la tarea de darse una forma de valor” se convierte en una obra común, y no en un asunto privado, del mundo de las mercancías.

La forma general requiere, por tanto, que la relación social se haga omnilateral, o multilateral, que se convierta en una “forma socialmente vigente”. Por tanto, sólo cuando la forma equivalente se circunscribe a una clase específica de mercancías adquiere esta forma su “consistencia objetiva”, su “vigencia social general”, y se ponen las condiciones para que esta forma se desarrolle, a su vez, en dirección a la siguiente (la forma dinero), y para que la mercancía que hace de equivalente general “devenga mercancía dinero”, es decir, funcione realmente como dinero.

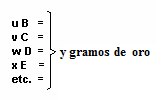

D. La forma de dinero, cuyo germen existe ya realmente en la forma simple, no es sino una modificación de la anterior:

Por esta razón, estamos ahora ante una variación que, a diferencia de las dos anteriores, no es esencial, sino de grado, dada por la práctica social y consuetudinaria que hace que una mercancía específica —por ejemplo, el oro— que antes fue, como todas, sólo un equivalente singular y particular, haya pasado a convertirse en un equivalente realmente general.

En la fórmula anterior, se pueden sustituir los y gramos de oro por cualquiera de sus denominaciones monetarias nacionales, por ejemplo, la libra esterlina, de forma que ya no resulta misterio alguno la comprensión de la “forma de precio”. La forma de precio adoptada por el valor de una mercancía (por ejemplo, v C = 2 £) será, pues, la forma relativa simple de esa mercancía (expresada) en la mercancía dineraria.

Una vez acabado el repaso de las diferentes formas de valor, y antes de pasar a los otros dos capítulos que componen la primera sección de El capital —que en realidad pueden entenderse como una explicación más detallada de esta última “forma de dinero”—, Marx hace una interesante digresión por uno de sus temas favoritos, al que volverá más tarde una y otra vez: “el carácter fetichista de la mercancía, y su secreto”.

Este carácter fetiche de la mercancía —“fetichista”, “fantasmal”, “fantasmagórico”, “enigmático”, “misterioso”, “mágico”, “místico”, “fantástico”, “ilusorio”, “neblinoso”… son algunos de los adjetivos que usa para designarlo— se reduce esencialmente a algo simple: basándose en la apariencia, los mercaderes, hombres prácticos, y los economistas, sus teóricos o sicofantes, conceden carácter social a lo que sólo es lo natural de la mercancía (por ejemplo, llaman capital a lo que sólo es un medio de producción); y, a la inversa, toman por natural lo que no es sino su lado social y nada natural (por ejemplo, que la mercancía tenga precio se considera una propiedad natural más de la cosa—mercancía). El famoso “fetichismo” se reduce por tanto a este doble quid pro quo, que surge, no del cuerpo de la mercancía, que es fácil de comprender, sino de su forma, su propia forma mercantil, debido a la “peculiar índole social del trabajo que las produce”, es decir, debido a que los trabajos privados e independientes que las producen sólo se vuelven sociales, parte del todo al que realmente pertenecen, por medio del intercambio y el mercado.

Pero la escisión de la mercancía en cosa y valor sólo se produce realmente cuando, ya desde el momento de su producción, el producto del trabajo se convierte en mercancía, y el trabajo privado en doblemente social: ha de cumplir su parte en la división social del trabajo como algo natural, y ha de materializarse en una mercancía que pueda realizar su valor. Los productores no saben lo segundo; o más precisamente, “no saben” que al equiparar en el mercado sus productos heterogéneos están reduciendo a trabajo humano homogéneo sus trabajos específicos, “pero lo hacen”, y este carácter particular de ser valor lo conciben como algo universal. Sin embargo, un repaso de las distintas formas posibles de sociedad nos convencerá de lo específico de la forma mercantil.

También en una sociedad reducida a un solo individuo —la economía “de Robinsón Crusoe”— existe la necesidad de distribuir el trabajo social entre las distintas necesidades que deben cubrirse. Pero aquí las relaciones entre Robinsón y las cosas son “sencillas y transparentes”, por lo que el trabajo total se distribuirá directamente como algo social. Igualmente, en la sociedad medieval europea, la particularidad de los diferentes trabajos naturales individuales es compatible con su distribución social directa, de forma que las relaciones entre personas como productores se identifican con las relaciones sociales de tipo personal en qué consiste el feudalismo. Otro tanto sucede con el trabajo colectivo de la familia en la forma productiva basada en la producción familiar: el gasto de cada trabajo individual está determinado socialmente de forma directa como parte del conjunto natural del trabajo social de la unidad familiar. Y lo mismo sucederá en el cuarto caso alternativo analizado: en la sociedad colectiva global, o asociación de hombres libres, la distribución planificada del trabajo social será al mismo tiempo la distribución de los trabajos cualitativamente determinados de cada uno.

Por el contrario, sólo en la producción mercantil de tipo capitalista —pues Marx considera que las formas de producción mercantil anteriores al capitalismo sólo tuvieron un papel subordinado en el marco de modos de producción distintos que las dominaban (antiguo, asiático, etc.)— aparece el precio de las mercancías en la conciencia burguesa como una necesidad natural. Y ello porque “la apariencia objetiva de las determinaciones sociales del trabajo” se presenta como apariencia de una realidad que sus agentes no comprenden —quienes, por cierto, tienen la misma actitud hacia las formas sociales anteriores que cada religión respecto a las demás: sólo la propia se considera verdadera por ser la natural, mientras que las otras se creen falsas porque son artificiales—. Por ello es imposible que se planteen correctamente la pregunta crucial: ¿por qué? Más en concreto: ¿por qué adopta la producción en el capitalismo la forma mercantil o de valor?

Al no entender eso, los economistas piensan que el valor es un “atributo de las cosas”, mientras que el valor de uso les parece un “atributo del hombre” (la utilidad les parece sólo algo subjetivo, que implica al individuo que consume) que no depende tanto de sus propiedades como cosas; es decir: todo parece justo al revés.

II. El proceso del intercambio. Recordemos que cuando Marx habla de personas o individuos en el plano teórico se trata siempre de personificaciones de relaciones económicas reales, o máscaras (“figuras”) de las auténticas categorías económicas. Así ocurrirá luego con “el capitalista” y “el asalariado”, y así sucede ahora con las primeras personas que aparecen en El capital: los poseedores de mercancías, personas que se reconocen entre sí como propietarios privados y establecen entre ellos una relación jurídica voluntaria. Pero esta relación presupone una relación económica según la cual las mercancías intercambiadas son para sus poseedores valores sin uso, pero sí son valores de uso para los no-poseedores (por eso quieren ambas partes cambiarlas de lugar). Por tanto, las mercancías deben realizarse como valores antes de que puedan realizarse como valores de uso.

Esto es así históricamente porque, en la medida en que los productos (P) se van convirtiendo en mercancías (M), se está produciendo la escisión completa, se está completando “el desdoblamiento de la mercancía”: en mercancía, por una parte, y dinero por otra. Marx señala que existió primero un intercambio directo de productos, que, más que por la relación M-M, debería representarse como P-P, en la cual la fórmula no sería todavía x A = y B, sino tan sólo x valor de uso A = y valor de uso B, siendo “fortuita” la proporción cuantitativa en que se cambian. Sólo cuando la repetición convierte a este intercambio en un proceso social regular, esta proporción pasa a depender de su producción, convirtiéndose así en valor.

Pero el otro paso, el de la fórmula M-M a la forma más actual de M-D-M se hace con la intermediación de M-M-M, en la que el papel central lo ocupa la mercancía que está convirtiéndose ya en dinero pero aún no lo es, ya se trate de importantes artículos de cambio provenientes del exterior, o de los objetos que forman la propiedad local enajenable (nunca la tierra). Las propiedades naturales de ciertas mercancías —como la calidad uniforme y divisibilidad de los metales preciosos— hacen que el oro adquiera poco a poco un papel creciente, hasta convertirse finalmente en la mercancía general, pero este equivalente general tiene tan poca determinación cuantitativa como cualquier otro. Y como el valor no lo confiere el intercambio sino la producción, el valor del oro se determina exactamente igual que el del resto de las mercancías, y sólo puede expresar su magnitud de valor en otras mercancías diferentes, como en los demás casos. Por tanto, el enigma que encierra el “fetiche del dinero” no es sino el desarrollo del enigma que ya vimos que encerraba el “fetiche de la mercancía”.

III. El dinero, o la circulación de mercancías. En este tercer capítulo, Marx desarrolla el análisis del dinero repasando sus distintas funciones en la economía mercantil, y en particular el carácter o aspecto específico con que interviene cuando cumple cada una de esas funciones. El primer epígrafe se dedica a su función fundamental como “medida de los valores”, partiendo ya del supuesto permanente (salvo excepción expresa) de que la mercancía dineraria es el oro, y por tanto la forma de valor el dinero áureo. Una vez dicho esto, el oro se convierte en la forma de manifestación necesaria de la medida del valor inmanente a las mercancías: el tiempo de trabajo. Pero como toda forma de valor, la forma oro también es una forma “ideal o figurada” —y los valores se transforman en cantidades de “oro figurado” o magnitudes de la misma “denominación”—, de modo que el cuerpo material del oro no se requiere realmente para desempeñar esta primera función del dinero.

Ahora bien, su segunda función, como “patrón de los precios”, es algo muy diferente: si la función de medida del valor la desempeñaba el oro como “encarnación social del trabajo humano”, y por tanto como algo que puede variar de valor, el patrón de los precios lo ejerce como “peso metálico fijo”, como medida exacta de esa cantidad particular de oro. Esto exige fijar un determinado peso en oro como la unidad de medida de ese patrón, y esta segunda función no se ve afectada por el cambio de valor del oro. La confusión entre ambas funciones es especialmente grande en inglés ya que, como señala Marx, a la primera función se le llama en esta lengua measure of value, y a la segunda standard of value.

En el análisis histórico de la forma de precio hay que tener en cuenta además que los nombres de las monedas son al principio directamente “ponderales” (o sea, dados a partir de la propiedad “peso” del oro) y luego se divorcian crecientemente de ella hasta convertirse en simples denominaciones “dinerarias” o “de cuenta”, en las que apenas queda rastro de la propia relación de valor. El precio es actualmente sólo esta denominación dineraria del trabajo objetivado en la mercancía. Además, la forma de precio admite una “incongruencia cuantitativa”, o divergencia, con la magnitud del propio valor, pero también una “contradicción cualitativa”, hasta el punto de que algunas cosas que no tienen valor —como la tierra virgen y demás bienes naturales, es decir, los bienes puestos directamente por la naturaleza sin intervención humana— pueden “tener formalmente precio sin tener valor”, con lo que la forma de precio se vuelve aquí puramente “imaginaria”.

La tercera función del dinero tiene que ver con la metamorfosis de las mercancías y es su función como “medio de circulación”. Se trata de que en el proceso M-D-M se asiste a “dos metamorfosis contrapuestas”: primero se vende una mercancía por dinero, y después se usa el dinero para una nueva compra (el lema adecuado para la operación total podría ser “vender para comprar”). El primer paso, la venta, exige que el estómago del mercado sea capaz de absorber la cantidad total que los vendedores pretenden convertir en dinero —que de hecho cuenta como un “artículo único” del que las piezas individuales sólo son “partes alícuotas”—; y si no es así sucede como cuando los productores individuales gastan más tiempo de trabajo del socialmente necesario: ha habido un exceso de producción. Esta necesaria transformación del producto del trabajo en dinero hace conscientes a los productores de mercancías de que su comportamiento privado como productores independientes no anula su dependencia de un sistema social de producción que funciona más allá de sus voluntades individuales.

Pero si se analiza M-D-M se observa que la primera metamorfosis (M-D), por ejemplo lienzo que se cambia por dinero, es a su vez la segunda metamorfosis, contrapuesta, de otra mercancía (salvo que el propietario de dinero lo haya obtenido directamente de la producción de oro): por ejemplo, de la venta de trigo. Asimismo, la metamorfosis final (D-M, por ejemplo, el vendedor de lienzo usa el dinero para comprar una biblia) es una suma de primeras metamorfosis de otras mercancías. Esto significa que las dos metamorfosis del “ciclo de una mercancía” (en nuestro caso, el lienzo) constituyen a la vez metamorfosis parciales de otras dos mercancías (el trigo y la biblia), es decir, que el ciclo de cada mercancía “se enreda” necesariamente con los ciclos de otras mercancías en el seno del proceso conjunto de la circulación mercantil. Así que, aunque sea verdad que nadie puede vender sin que otro compre, “nadie necesita comprar inmediatamente por el solo hecho de haber vendido”: precisamente por esto la circulación de mercancías supera las barreras y límites que se oponían a la mera circulación de productos y, al mismo tiempo, al escindir la venta y la compra, acarrea la “posibilidad de una crisis”.

Por el contrario, el “ciclo del dinero” no existe, sino que existe su “curso”, su constante alejamiento respecto a su punto de partida pero siempre dentro de la esfera de la circulación. Aunque el movimiento del dinero sólo expresa la circulación de mercancías, ésta se presenta en él invertida, “como mero resultado del movimiento dinerario”. Para poner en claro esta inversión hay que desvelar cuánto dinero exige la esfera de la circulación en su conjunto. Aquí Marx recurre, sin escribirla, a la ecuación del dinero: P · Q = M · V, y argumenta que, con la explotación de los nuevos yacimientos americanos (siglos XVI-XVIII), los precios (P) subieron en Europa, no porque aumentara la cantidad de oro (M), sino debido a que bajó su valor (por el aumento de productividad en su extracción), tras lo cual la masa de medios de circulación aumentó “en proporción directa al precio de las mercancías”.

Por tanto, la auténtica relación de estas dos variables con las otras dos (Q, índice de la cantidad física del producto social, y V, velocidad de circulación media del dinero) se expresa en la dependencia de M respecto de (P·Q)/V. De esta forma, si se supone dada V, cualquier masa de mercancías (Q) exigirá tanto más dinero (D) cuanto mayor sea su precio (P). Esta “ley” se puede expresar también diciendo que la idea opuesta —es decir, que los precios de las mercancías están determinados por la masa de los medios de circulación— es una “ilusión”, una ilusión basada en la doble confusión de que en el proceso de circulación entran “mercancías sin precio” y a la vez “dinero sin valor”.

De esta tercera función del dinero surge también su figura monetaria: su aparición como “moneda”, es decir, como pieza áurea acuñada por el Estado nacional, ese “uniforme” nacional que la caracteriza en la esfera de la circulación interna (por oposición a su figura de oro en lingotes característica del “mercado mundial”). Pero como las monedas se gastan, siempre está latente la posibilidad de sustituir el dinero metálico por “signos” o “símbolos de dinero” (de valor, es decir del oro al que representan), ya sea moneda fraccionaria en metales menos nobles (plata, cobre), ya “papel moneda estatal de curso forzoso”. Este último no debe confundirse con los billetes de banco ni con el dinero crediticio en general, que exigen históricamente condiciones capitalistas más desarrolladas que la simple circulación mercantil considerada en este capítulo: mientras los otros corresponden a la función del dinero como medio de pago, aún no estudiada, el papel moneda del Estado surge de su función como medio de circulación y sólo requiere la “vigencia socialmente objetiva” que le confiere el “curso forzoso estatal” en la esfera de la circulación interna.

Ahora bien: cuando la circulación de mercancías se interrumpe, se inmoviliza también el curso del dinero, que deja de ser moneda para convertirse en dinero. El dinero como fin en sí mismo constituye el “tesoro”; y su busca por el atesorador es el “atesoramiento”. Esta búsqueda tiene sentido porque, si toda mercancía tiene valor de uso y es un elemento de la riqueza material, el dinero es valor y por tanto el medio de la “riqueza social” de su poseedor, ya que este puede acceder con él a todos los elementos de la primera. Y aunque el dinero está siempre limitado en cantidad, cualitativamente es ilimitado, siendo esta carencia de límites lo que hace que el atesorador “sacrifique al fetiche del oro sus apetitos carnales”. Esta cuarta función del dinero como tesoro proporciona a la circulación un colchón de seguridad que permite que la masa de dinero que necesita refluya y afluya constantemente a ella en caso de necesidad.

La quinta función del dinero —y la segunda del “dinero como dinero”, ya que las tres primeras eran más bien funciones del dinero “como mercancía específica”— es la de servir de “medio de pago”. Al separarse cronológicamente la venta de la mercancía de su realización en el precio (mediante el sistema de compra a plazos), el vendedor se convierte en acreedor del comprador, quien se convierte en su deudor al realizar la segunda metamorfosis de la mercancía antes que la primera, es decir, “antes de haber transformado la mercancía en dinero, vuelve a convertir el dinero en mercancía”. Y aunque la autonomización de esta función permite cancelar y compensar numerosos pagos (el dinero sólo funciona aquí idealmente), los pagos efectivamente realizados sí que suponen trabajo social materializado. La contradicción que estalla en la fase de “crisis dineraria” que ocurre durante las crisis de producción y comerciales provoca una hambruna o “hambre de dinero efectivo”. Asimismo, el “dinero crediticio” surge de esta función, pues los propios certificados de deuda circulan como medio de transferir los propios créditos. Por último, con el desarrollo de la sociedad burguesa tiende a desaparecer el atesoramiento como forma autónoma para desarrollarse como “fondo de reserva constituido por medios de pago”.

Finalmente, en su última función y sólo en el mercado mundial, el dinero funciona como dinero mundial, es decir, en forma de lingotes, como la mercancía oro que realmente es.

IV. Transformación del dinero en capital. En esta sección, que se compone de un único capítulo, el cuarto, Marx arranca de la afirmación de que la circulación de mercancías es el punto de partida del capital, pero el capital es algo más que la simple circulación de mercancías. Dicho de otra manera: el “dinero en cuanto dinero” y el “dinero en cuanto capital” se distinguen entre sí por su distinta forma de circulación. La forma que corresponde al capital es D-M-D (la inversa de la vista hasta ahora), que se resume en el lema “comprar para vender”, y sería un proceso “absurdo y fútil” (por ejemplo en comparación con el atesoramiento) si no redundara en una cantidad de dinero al final mayor que al principio. Por tanto, se trata en realidad del ciclo D-M-D’ (donde D’ > D). Si en M-D-M el dinero corría y se alejaba de su punto inicial, en D-M-D’ sucede lo contrario: refluye siempre a su punto de partida, y en este ciclo el “motivo impulsor y su objetivo determinante es el valor de cambio mismo”. Como D’ = D + ΔD, este incremento de dinero es un plusvalor, y el movimiento que lo genera es lo que transforma al dinero en capital.

Al no tratarse ahora de un objetivo externo (como era el consumo en M-D-M), el proceso ya no tiene término: aunque 100 libras se conviertan en 110, siguen siendo una cantidad limitada, y lo que distingue al capital del tesoro es querer “valorizar su valor” permanentemente, tender intrínsecamente a la “riqueza absoluta” mediante un crecimiento cuantitativo siempre renovado. Como vehículo consciente de este movimiento, el poseedor de dinero se convierte en “capitalista”, que identifica así su fin subjetivo con el contenido objetivo de la circulación de capital, haciendo “racional” la irracionalidad del atesorador. Pero el auténtico sujeto es el valor, que pasa alternativamente por las formas de dinero y mercancía. De esta forma el valor se vuelve “valor en proceso”, o dinero en proceso, es decir, se convierte en capital, y ello sucede en todas las clases de capital que encierra su fórmula general, D-M-D’: el industrial, el comercial y el “capital que rinde interés”.

Mas lo que caracteriza a la circulación de capital no es la inversión respecto a M-D-M, sino el plusvalor que se obtiene. Éste no puede tener su origen en la circulación, ya que ésta, mediante las metamorfosis del intercambio, sólo produce un cambio formal de la mercancía, pero no en su magnitud de valor. Es verdad que el comprador gana utilidad al cambiar su dinero por la mercancía, así como el vendedor tampoco la vendería si el dinero no fuera para él de una utilidad mayor. Pero se supone siempre que en la circulación se da un intercambio de equivalentes, no un aumento de valor, que no se produce por mucho que aumente la utilidad de quienes intercambian. Tanto el capital comercial como el que rinde interés son formas “derivadas”, y al mismo tiempo “anteriores”, a la forma básica del capital, que es el capital productivo. En efecto, el plusvalor nace de la producción y el poseedor de mercancías sólo puede “crear valores por medio de su trabajo, pero no valores que se autovaloricen”. El secreto está en la “compra y venta de fuerza de trabajo”, que junto a un intercambio mercantil encierra otro tipo de intercambio. Pero veámoslo en detalle.

El cambio en la magnitud de valor no puede operarse en el dinero mismo. Tampoco en el segundo acto de circulación. Tiene que operarse por tanto en la mercancía que se compra, pero no en su valor sino en su valor de uso, es decir, en su consumo. Tiene que tratarse de una mercancía que posea el especial valor de uso de ser fuente de valor, y esa mercancía específica es la (capacidad o) fuerza de trabajo, es decir, el conjunto de facultades físicas y mentales que existen en la personalidad del ser humano. Pero se deben dar ciertas condiciones históricas, no naturales, para que esta fuerza de trabajo se haya convertido en una mercancía y el propietario del dinero pueda encontrarla en el mercado en forma de “obrero o trabajador libre”. Este obrero debe ser libre o estar “liberado” en un doble sentido: debe disponer de su fuerza de trabajo como mercancía propia, y al mismo tiempo debe carecer de otras mercancías que él mismo pudiera vender para ganarse la vida o para gastar en ellas su fuerza de trabajo.

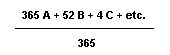

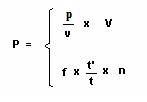

Pero esta mercancía tiene un valor, como las demás, que se determina por las mismas leyes, es decir, por el tiempo de trabajo necesario para su reproducción. Pero como la fuerza de trabajo sólo existe en el “individuo vivo”, y sólo pervive en el tiempo si éste puede asegurar la “procreación” de su descendencia, la reproducción de la fuerza de trabajo consiste en la reproducción del trabajador y su descendencia. Su valor es, por tanto, el valor de los medios necesarios para la familia, es decir, de los medios de consumo con que satisface esta sus necesidades naturales (en el sentido “histórico”, es decir, de forma cambiante en el tiempo, pero en cuantía dada para cada sociedad y momento determinados), incluyendo las normas de salud y de formación o educación requeridas en cada caso. Se trata de una media diaria, que puede calcularse mediante la fórmula:

(donde A son los gastos diarios, B los semanales, C los trimestrales, etc.). Transitoriamente, esta fuerza de trabajo puede reproducirse con una cantidad inferior de bienes de consumo, pero entonces lo hará de forma “atrofiada” (en la sección III, Marx ilustra con múltiples ejemplos históricos ingleses la realidad de esta reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo, que no puede sostenerse a largo plazo).

Como en todas las demás mercancías, su valor se determina antes de entrar en la circulación —aunque es el obrero quien realmente “adelanta” o abre crédito al capitalista, ya que este le paga al terminar el periodo contratado—, pero su valor de uso consiste en la exteriorización posterior de esa fuerza. Una vez comprada, la mercancía pertenece por completo, como todas, al capitalista, quien la consume. Pero este proceso de consumo es al mismo tiempo el proceso de producción de la mercancía y del plusvalor, exterior a la esfera de la circulación y el mercado. Tenemos pues, ahora, como protagonistas de la circulación de capital, no a simples poseedores de mercancías, sino a dos nuevos actores: el “capitalista” y su “obrero”. Y estamos ya en condiciones de abordar la sección tercera.

Esta sección, compuesta por cinco capítulos, comienza por la distinción clave entre “Proceso de trabajo y proceso de valorización” (cap. 5), y su consecuencia: la distinción entre “Capital constante y capital variable” (cap. 6). Y termina con la cuestión de la medida de la plusvalía (cap. 7: “La tasa de plusvalor”; y cap. 9: “Tasa y masa de plusvalor”) y su relación con “La Jornada laboral” (el largo cap. 8, con casi cien páginas de ilustraciones históricas en apoyo de la exposición).

V. Proceso de trabajo y proceso de valorización. El vendedor de la fuerza de trabajo es también quien trabaja, pero no debe confundirse la “capacidad de trabajar” con “el trabajo mismo” (como tampoco se confunden capacidad de digerir y digestión): la primera sólo existe en potencia (potentia), pero la segunda existe de forma efectiva (actu) y consiste en la “fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma, obrero”. Por tanto, el proceso de consumo de la fuerza de trabajo en la producción es dos cosas a la vez; y, como la mercancía y el trabajo mismo (vid. el capítulo I), tiene una naturaleza también dual:

Por una parte, es un proceso “natural” entre el hombre y la naturaleza —un metabolismo o transformación en el que el primero transforma a la segunda y, al mismo tiempo, se transforma a sí mismo—, proceso que podemos llamar, si reservamos el término trabajo para la especie animal humana, “proceso de trabajo”. Los elementos simples (o “abstractos”) de este proceso laboral, analizado “cualitativamente”, son la actividad orientada a un fin —que es el trabajo mismo—, junto al “objeto de trabajo” (los bienes naturales vírgenes, que una vez trabajados se convierten en “materias primas” de los procesos de producción) y los “medios de trabajo”, que sirven de vehículo y ayuda a la acción del trabajo sobre su objeto (fundamentalmente, los instrumentos de trabajo). Benjamín Franklin dio tanta importancia a éstos últimos que definió al hombre como el toolmaking animal (animal que fabrica instrumentos), y Marx se muestra de acuerdo ya que, en efecto, lo que diferencia una época de las demás no es lo que en ella se hace sino cómo se hace. Tanto el objeto como los medios son las condiciones o factores objetivos (o materiales) de la producción —y en esa medida ambos constituyen los “medios de producción”—, mientras que la fuerza de trabajo es su factor subjetivo (o personal). Y el resultado conjunto de esta actividad —que por eso mismo llamaremos “trabajo productivo”— es el producto o valor de uso de la mercancía.

A su vez, estos productos pueden reingresar (como condiciones de existencia) en un nuevo proceso de producción en forma de materias primas o auxiliares, productos semielaborados o intermedios, o nuevos instrumentos de trabajo. Pero en todo caso la única manera de conservar y realizar su valor de uso es arrojarlos a la producción “en contacto con el trabajo vivo”. O sea, consumirlos productivamente mediante el trabajo. Se trata de un proceso de trabajo que se lleva a cabo en el capitalismo bajo el control del capitalista y en un contexto en que todo le pertenece a éste. Sin embargo, en cuanto proceso natural, y antes y después de transformar el capital el modo de producción mismo, lo único que ocurre materialmente es que el capitalista “incorpora la actividad laboral misma, como fermento vivo, a los elementos muertos que componen el producto”.

Pero, en segundo lugar, el proceso es al mismo tiempo un “proceso de valorización”, y como tal debe analizarse desde un punto de vista “cuantitativo”, porque ahora sólo se producen valores de uso en la medida en que sirven de “sustratos materiales” o “portadores materiales” del valor. Es decir, lo que quiere el capitalista es producir una mercancía para que su valor sea superior al de las mercancías que usa en su producción. Es decir, quiere el plusvalor. Si hablamos de mercancías simples, su proceso de producción es a la vez proceso laboral y proceso de “formación de valor”; si hablamos de mercancías capitalistas, es a la vez proceso laboral y “proceso de valorización”.

Tenemos ya los dos componentes del proceso de producción global capitalista. Pero si, desde el punto de vista del valor de uso, se pueden considerar los diversos procesos particulares de trabajo como “fases sucesivas del mismo proceso laboral”, en el que unos trabajos son más pretéritos que otros, desde el punto de vista del valor, todos esos trabajos son “idénticos” porque constituyen “partes del mismo valor global”. Así, en el proceso de producción de hilado, por ejemplo, cultivar el algodón, hacer husos o hilar, sólo difieren entre sí “en lo cuantitativo”, interesando sólo contar y sumar el total como simple trabajo social medio, ya que sólo cuenta como formador de valor el trabajo socialmente necesario. Esto es extremadamente importante, ya que cualquier medio de producción —por ejemplo, la materia prima— sólo cuenta, en el proceso de valorización, como materia que “absorbe determinada cantidad de trabajo” vivo, sin que tenga importancia alguna si esa cantidad de materia es mayor o menor, pues sólo se tiene en cuenta de cuánta materialización o concreción de trabajo social estamos hablando en cada caso (es decir, como cuánto trabajo cuenta cada medio de producción). Es decir, las mercancías que ingresan en el proceso de trabajo no cuentan como “factores materiales”, sino como “cantidades determinadas de trabajo objetivado”.

Para que se entiendan bien todas estas determinaciones, Marx analiza luego el proceso de formación de valor en dos pasos: primero, suponiendo que no se genera plusvalor; después, suponiendo que sí. Si el valor del producto fuera sólo igual al del capital adelantado —el dinero para pagar los medios de producción más los salarios—, no habría nada parecido al plusvalor, por mucho que el capitalista o sus profesores de economía política a sueldo quieran convencernos de que hay que remunerar su “servicio” en cuanto “abstinencia”, “renuncia”, o “trabajo propio” —no trabajo de su “overlooker [capataz] y su manager [gerente]”, que sí trabajan realmente.

Para entender de dónde nace el plusvalor hay que partir de la diferencia entre el trabajo pretérito “encerrado en la fuerza de trabajo” y el “trabajo vivo que ésta puede ejecutar”, o sea entre su “costo de mantenimiento” y su propio “rendimiento”. Esta diferencia es tenida muy en cuenta por el capitalista cuando adquiere fuerza de trabajo, aunque quien se la vende no comprenda que “realiza su valor de cambio” y a la vez “enajena su valor de uso”. Si el mantenimiento de la mercancía sólo cuesta media jornada de trabajo, pero el rendimiento es la jornada completa, eso no es “en absoluto una injusticia” contra el vendedor, dice Marx, sino una “suerte extraordinaria” para el comprador (el capitalista), que se aprovecha de que el proceso laboral se prolongue más allá del coste de reproducción de la fuerza de trabajo. De esta manera, el dinero se ha transformado en capital sin que se haya infringido ninguna de las leyes del intercambio de las mercancías.

Tenemos como resultado neto de nuestro análisis que todo esto ocurre a la vez dentro y fuera de la esfera de la circulación. La transformación del dinero en capital significa, por tanto, que la formación de valor se ha “prolongado” más allá del punto clave, y su proceso simple se ha convertido en proceso de valorización. Si la producción mercantil consiste en la unidad de proceso de trabajo y de formación de valor, ahora añadimos que la “forma capitalista” de la producción de mercancías es la unidad de trabajo y valorización.

VI. Capital constante y capital variable. Vemos, pues, que no todos los elementos o factores del proceso laboral se comportan igual de cara a la valorización. El obrero adiciona determinada cantidad de trabajo y, al mismo tiempo, con esa misma actividad, consigue que el valor de los medios de producción se conserve mediante su transferencia desde su cuerpo al de la mercancía. Esta dualidad surge de la dualidad del trabajo mismo: con su trabajo concreto (cualitativo) “conserva” el valor de los medios de producción, y con su trabajo abstracto (cuantitativo) “crea” el valor nuevo. Sólo que no trabaja dos veces: su trabajo tiene las dos dimensiones simultáneamente. Por consiguiente, si un invento multiplica la fuerza productiva del trabajo, éste adicionará ahora la misma cantidad de valor nuevo pero transferirá mucho más valor desde los medios de producción. Con un modo de producción dado, en cambio, la conservación y transferencia de valor será proporcional a su agregado.

Esta transferencia de valor sólo es posible en la medida en que los medios de producción pierden su propio valor, lo cual puede ocurrir de golpe (como en el caso de las materias primas y auxiliares y la energía usada) o bien por partes, fraccionadamente, mediante el desgaste progresivo de los medios de trabajo. Pero ningún medio de producción puede transferir al producto más valor del que él mismo tiene; e, incluso, si se trata de bienes naturales (la tierra, el viento, el agua, etc.), no transfieren valor alguno ya que ellos mismos no tienen valor. Por su parte, el obrero no puede crear valor nuevo ni añadir trabajo nuevo sin conservar al mismo tiempo valores antiguos. Éste es su “don natural”. El trabajo consigue que el valor de los medios de producción “reaparezca” en el valor del producto (aunque no lo reproduzca realmente), pero al mismo tiempo reproduce realmente el valor gastado en la compra de fuerza de trabajo, que se reemplaza con valor nuevo.

Al prolongar la creación de valor más allá del valor de la fuerza de trabajo, el plusvalor es el excedente de valor del producto por encima del valor de los factores consumidos en la producción, pero todo el excedente es creado por el trabajo. Vemos ahora que la parte del capital adelantado que se transforma en medios de producción no modifica su valor; de ahí su nombre de capital constante. Por el contrario, la parte que se gasta en comprar fuerza de trabajo sí lo modifica, y por eso se llama capital variable. Pero, a pesar de su nombre, el capital constante no excluye que sus elementos puedan cambiar de valor: dichos cambios tendrán su origen en cambios en el modo de producción de dichos elementos (objetos y medios de trabajo), pero no en el proceso de producción y valorización del producto, que es lo que se considera aquí. Por eso, aunque dichos cambios puedan generar un “efecto retroactivo”, es decir, que retroactúen sobre el valor mismo del producto que se considera, ese capital seguirá siendo constante.

VII. La tasa de plusvalor. Si llamamos C al capital total adelantado, hemos visto en el capítulo anterior que sus dos componentes son el capital constante (c) y el variable (v). En realidad, los medios de trabajo duran más de un ciclo de producción, por lo que nos referiremos primero al capital “consumido” a lo largo de un único ciclo de producción. Tenemos entonces un capital inicial C = c + v, y un capital final de C’ = c + v + p, donde el plusvalor (p) aparece como resultado del cambio de valor en v, que pasa a ser v + p = v + Δv. Esto queda oscurecido por el hecho de que, al crecer el capital variable, aumenta todo el capital adelantado, lo cual exige una aclaración en dos pasos: 1) primero, un análisis “puro” del proceso de valorización (en el que, para no enturbiar el análisis, supondremos = cero el capital constante); 2) segundo, el análisis completo, en el que la presencia de un capital constante ≠ 0 modifica lo anterior.

Este doble análisis tiene una importancia realmente crucial, ya que, cuando c = 0, la “tasa de ganancia” (p / [c+v]) —elemento básico del libro III de El capital— coincide con la tasa de plusvalor (p/v), pero precisamente su no coincidencia en un análisis ulterior exige estudiar en el libro III las modificaciones de las primeras conclusiones del análisis “puro”. No estará de más recordar las dos analogías con que Marx justifica este proceder (acorde, por lo demás, con el procedimiento general de las tareas científicas). Se refiere en primer lugar a las Matemáticas, y su argumento sería: puesto que la derivada (respecto a x) de una suma en la que uno de sus sumandos es constante (digamos: a + 3x) es independiente de éste, podemos analizarla mejor —o sea, analizar (a + 3x)’ = 3— si nos olvidamos del elemento constante (a) y nos centramos en el variable (3x, cuya derivada coincide con la del total: 3). Y su segundo ejemplo, tomado de la Química, se entiende por sí mismo con sólo citarlo: “La circunstancia, sin embargo, de que para efectuar un proceso químico se requieran retortas y otros recipientes, no obsta para que en el análisis hagamos abstracción de las retortas”.

Por consiguiente, para el análisis puro de la valorización —y Marx define aquí la creación de valor como “conversión de fuerza de trabajo en trabajo”—, la naturaleza de la “materia a la que debe fijarse la fuerza líquida creadora de valor”, es decir, la naturaleza de los medios de producción, es tan indiferente como su valor: sólo cuenta la masa de dichos medios, porque es ella la que absorbe más o menos trabajo y, por tanto, más o menos valor nuevo creado. Por consiguiente, de momento hacemos c = 0, y si la valorización la expresamos en términos “relativos” o “proporcionales”, escribiremos la tasa de plusvalor como p/v. Si llamamos tiempo de trabajo necesario a la parte de la jornada laboral en que se reproduce el valor de la fuerza de trabajo, y tiempo de plustrabajo al resto de la jornada, obtenemos, por una parte, que p/v = plustrabajo/trabajo necesario —siendo la tasa de plusvalor la expresión exacta del “grado de explotación de la fuerza de trabajo”—; y, por otra, que el plusvalor sólo es el “coágulo” u “objetivación” del tiempo de plustrabajo. Pues bien: lo que distingue entre sí a las diversas formaciones sociales o socio-económicas es la forma en que se expolia ese plustrabajo en cada tipo de sociedad, y es interesante señalar que, en una nota a la segunda edición del libro I, Marx incluye un cálculo de la tasa de plusvalor real gracias a la información de “un fabricante de Manchester” que no es otro que Federico Engels (la tasa en la fabricación textil es un 153.8%, y en la producción agrícola inglesa asciende a un 100.3%).

A continuación, dedica Marx un epígrafe a la “Representación del valor del producto en partes proporcionales del producto mismo”, idea que le permite criticar la llamada “Última hora de Senior”. La idea en sí es muy sencilla: si la producción de 20 kilos de hilado contiene un valor de 30 chelines que se descompone en c = 24, v = 3, p = 3, esto significa que los 20 kilos pueden descomponerse en la misma proporción, de forma que corresponden 16 kilos a c, 2 a v y 2 a p (o sea, 80%, 10% y 10% respectivamente). Para Marx, “es algo tan sencillo como importante” pues permite desmontar los argumentos de los capitalistas y sus representantes teóricos, como el inglés Nassau Senior, defensores de la imposibilidad de rebajar la jornada laboral en 1 hora porque esa última hora de la jornada laboral es supuestamente la que contiene la ganancia del capitalista. Sencillamente, esto es falso. Si fuera verdad que en una jornada de 10 horas se reproducen los valores de c (8 horas), v (1 hora) y p (1 hora), esto no significa que su rebaja a 9 horas eliminaría la ganancia. Los obreros trabajan sólo 2 horas en este ejemplo, una para ellos mismos, la otra para su patrón (tasa de plusvalor del 100%), pero “el producto de valor” de 10 horas de trabajo de hilar es igual al “valor que alcanza el producto” de 2 horas de hilar; y, por tanto, el “producto de valor” de 5 horas, igual al “valor del producto” de una hora. Por consiguiente, si la jornada cayera a 9 horas, la tasa de plusvalor bajaría de 100% (= 5/5) al 80% (= 4/5), pero no desaparecería; igualmente, si se prolongara una hora no se duplicaría pero subiría al 120% (= 6/5).

Por consiguiente, el “plusproducto” así obtenido no debe medirse en relación con el resto del producto total, sino sólo con la parte del producto en que se representa el trabajo necesario.

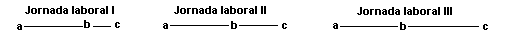

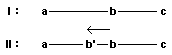

VIII. La jornada laboral. Se parte de que la fuerza de trabajo se vende y se compra siempre a su valor. Con ello, definimos la “parte necesaria de la jornada laboral” (ab en la figura), de la que sólo sabemos que será siempre una “fracción” de la jornada total (ac). Pero no sabemos a cuánto ascenderá la prolongación de la misma por encima de su parte necesaria (bc):

Es decir, la jornada laboral es “determinable, pero en sí y para sí indeterminada”, pues de la naturaleza del intercambio mercantil no se desprende ningún límite para ésta. Si la prolongación bc fuera cero, estaríamos ante un “límite mínimo”; pero en la sociedad capitalista éste será necesariamente mayor, ya que la parte necesaria es sólo una fracción de la total. Existe también un “límite máximo”, ya que la jornada nunca podrá superar la barrera “física” de las 24 horas aunque se superen antes sus barreras “morales”. Como el capital es “trabajo muerto” y sólo se reanima, como los vampiros, al “chupar trabajo vivo”, siempre procurará llevar al máximo posible esa prolongación. Ahora bien, una cosa es la “utilización” de la fuerza de trabajo, y otra muy diferente su “expoliación”: si se sobreexplotara al trabajador y se consumiera su capacidad laboral —en principio apta para durar 30 años— en tan sólo 10, su reproducción no sería normal sino “atrofiada”. Esto sirve de ayuda al obrero en su lucha “en torno a los límites de la jornada laboral”, base histórica a su vez de toda la regulación pública, estatal, de la jornada.

El resto del capítulo contiene numerosos ejemplos de las luchas reales en torno a esta regulación, que prueban la “hambruna de plustrabajo” mostrada siempre por la clase capitalista. Antes del capitalismo también existía plustrabajo, y en todas las sociedades de clase la diferencia de clases misma se ha basado en la expropiación del plustrabajo de la clase más numerosa por la (más) pequeña clase dominante. Que “el capital no ha inventado el plustrabajo” lo muestra el ejemplo del boyardo, el señor feudal ruso que explota al campesino valaco (de los valles del bajo Danubio) o moldavo: en este caso tenemos una separación “espacial” (el trabajo necesario y el plustrabajo tienen lugar en espacios físicamente diferentes) y las numerosas mañas de los propietarios para aumentar al máximo la explotación, cuya tasa calcula Marx en un 67% (inferior a la capitalista). A continuación, señala Marx que las leyes fabriles inglesas no son sino una “limitación coactiva” de la hambruna capitalista de plustrabajo —pues “los átomos de tiempo son los elementos de la ganancia”—, que es más aguda aun que la precapitalista y tiene efectos indeseados para la clase capitalista, cuya “rapacidad” se manifiesta también en fenómenos como “las epidemias periódicas” o la “estatura decreciente de los soldados”.

El resto de los epígrafes de este capítulo (más de 70 páginas) se divide en los siguientes títulos: “Ramos industriales ingleses sin limitaciones legales a la explotación”; “Trabajo diurno y nocturno: el sistema de relevos”; y tres más dedicados a “La lucha por la jornada normal de trabajo”, que tratan sucesivamente de las “leyes coercitivas para la prolongación de la jornada laboral de mediados del siglo XIV a fines del XVII”, la “limitación legal coercitiva del tiempo de trabajo” en la legislación fabril inglesa de 1833-1864, y la “repercusión de la legislación fabril inglesa en otros países”. Se trata de una lectura utilísima para complementar la reflexión teórica que nos ocupa con ilustraciones históricas relevantes, reflexión que puede reducirse aquí a un par de apuntes.

Por ejemplo, las luchas inglesas muestran cómo se ha visto siempre al obrero como “puro tiempo de trabajo”, considerándose “pamplinas” cosas como el tiempo para la “educación” o el “desenvolvimiento intelectual”. O cómo la prolongación “antinatural” de la jornada laboral, al acortar artificialmente la vida del obrero, ha hecho necesario un “reemplazo más rápido” de las fuerzas desgastadas. O cómo, antes de la legislación tendente a recortar la jornada, existieron muchos intentos legales de extenderla, ya que los obreros del periodo de transición —recién expulsados de la sociedad no asalariada de la que procedían— se conformaban, una vez asegurada su subsistencia normal, con trabajar 5, 4 o 3 días a la semana (en vez de los 6 posibles). Se ilustra también que lo que un economista recomendaba en 1770 —“casas del terror” para hospedar y obligar a trabajos forzados a los pobres— pronto se quedó corto, pues la “fábrica” capitalista demostró que “lo ideal resultó pálido comparado con lo real”. Y se muestra, por fin, cómo analizar las leyes inglesas sobre el trabajo de adultos, niños y mujeres (1833, 1844, 1847, 1850, 1853, etc.), tanto generales como sectoriales, cuando en esa “guerra civil” entre trabajo y capital uno se coloca inequívocamente del lado del primero.

IX. Tasa y masa de plusvalor. Este breve capítulo muestra las relaciones cuantitativas entre la tasa y la masa de plusvalor y explica las posibles variaciones (aumento o disminución) de las magnitudes en que se descompone la “masa del plusvalor” (P). Así:

donde p y v son el plusvalor y el capital variable diarios; V, la suma total de capital variable; t’ y t, el plustrabajo y el trabajo necesario diarios; f el valor de una fuerza de trabajo media; y n el número de obreros utilizados. Marx enfatiza que no se puede suplir el crecimiento de n o V mediante un aumento constante de p’ (= p/v), que presenta “límites infranqueables”. Y también —algo en verdad importante— que “el trabajo que el capital total de una sociedad pone en movimiento día por día, puede considerarse como una jornada laboral única” de la sociedad. Asimismo, es importante saber qué debemos entender por un capitalista (por oposición al “pequeño patrón”, que es una figura “híbrida” entre capitalista y obrero): debe tener un nivel de vida suficientemente superior a la de un obrero común y ser capaz de reconvertir en capital una parte importante del plusvalor obtenido, y todo ello “sin participar directamente en el proceso de producción”.

Como el capital tiene el “mando” sobre el trabajo, al que impone una “relación coactiva”, se convierte en el mejor “productor de laboriosidad ajena” y “succionador de plustrabajo”, lo cual será aun más cierto cuando cambie el modo técnico de producción, sustituyéndose la situación en la que el obrero es quien emplea los medios de producción por su contraria, en la que “son los medios de producción los que emplean al obrero”.

Las secciones IV y V del libro I tienen que ver con el plusvalor relativo, pero mientras la IV presenta este plusvalor por oposición al plusvalor absoluto, la V los presenta conjuntamente. La sección IV contiene cuatro capítulos, el primero dedicado al “Concepto del plusvalor relativo” (cap. X), y los tres siguientes a los distintos “procedimientos particulares” para su obtención: “Cooperación” (cap. XI), “División del trabajo y manufactura” (Cap. XII), y “Maquinaria y gran industria” (el larguísimo capítulo XIII).

El plusvalor relativo tiene que ver con el hecho de que la fracción no pagada del trabajo puede aumentar incluso si “la jornada laboral se mantiene constante”. Así, podemos representar esquemáticamente esta posibilidad advirtiendo que, con una duración ac constante, el plusvalor aumenta cuando baja el valor de la fuerza de trabajo (el trabajo necesario), desplazando el segmento ab hacia la izquierda (hasta ab’):

Esto no se consigue normalmente reduciendo el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo —aunque también puede ocurrir—, sino mediante un aumento de la “fuerza productiva”, o productividad, del trabajo; que a su vez se consigue revolucionando el modo de producción en cuanto tal (es decir, desde el punto de vista técnico, en cuanto proceso laboral). Este aumento de la productividad debe darse en los sectores que producen los elementos del capital variable (abaratamiento directo del consumo obrero) o del constante (pues su abaratamiento redunda en medios de consumo más baratos), pero no tiene este efecto cuando se trata de bienes que entran sólo en el consumo de los capitalistas. Cuando se abarata un elemento del capital, su valor “individual” —dicho entre comillas pues el auténtico valor es siempre un valor “social”— baja en relación con su valor social (en el sentido de “medio”); y esta diferencia constituye para el capitalista individual un “plusvalor extra”, que existirá incluso cuando el precio de venta individual, aun estando por encima de ese valor individual, se sitúa por debajo del valor y el precio social. Esto significa que ese trabajo de fuerza productiva excepcional opera como “trabajo potenciado”, que genera más valor por unidad de tiempo que el trabajo social medio. Esto hace que, en un primer momento, el capitalista que usa el nuevo método de producción reciba una fracción mayor de la jornada del obrero como plusvalor. Pero al generalizarse ese método —y la competencia se impondrá siempre a todos los productores del sector como una necesidad o “ley coactiva”—, el plusvalor extra desaparecerá.

El valor de las mercancías, y por tanto también el de la fuerza de trabajo, evolucionará en razón inversa al aumento de productividad, mientras que el plusvalor relativo lo hará, por tanto, en razón directa. O sea: la tendencia intrínseca del capital es al abaratamiento de la mercancía y, por su medio, al abaratamiento del obrero, pero y no debe interpretarse que la “economización de trabajo” hecha posible por la creciente productividad tiene por objeto la reducción de la jornada laboral. En el capitalismo, su único objetivo es la disminución del tiempo necesario del obrero mismo; por eso, a veces se alcanza este resultado sin la mediación del abaratamiento de la mercancía.

XI. Cooperación. Para entender mejor la industria capitalista moderna —que Marx llama “gran industria” y define simplemente como “industria mecanizada” o “maquinizada”— hay que distinguirla adecuadamente de sus dos precedentes históricos inmediatos: la industria “gremial” (el “taller del maestro artesano”) y la “manufacturera”. Entre estas dos últimas no sólo hay un cambio cuantitativo —que lo hay, ya que la manufactura amplía el volumen y la escala de la producción, poniendo así las bases para la producción capitalista que, desde el principio, exige un número grande de obreros—, sino cualitativo. Y ello por dos razones. En primer lugar porque, al aumentar el número de trabajadores, facilita que la “magnitud media” que es el trabajo social se obtenga como “promedio de muchas y diversas magnitudes individuales”, de forma que ahora la “jornada laboral conjunta” dividida por el número de obreros es “en sí y para sí una jornada de trabajo social medio”, y las divergencias individuales se reducen a simples “errores” estadísticos. La jornada individual es ahora realmente una parte alícuota (por ejemplo, un doceavo) de la jornada conjunta. Y para el productor individual la “ley de la valorización” sólo existe realmente cuando pone en movimiento desde el principio este trabajo social medio. En segundo lugar, los medios de producción se consumen ahora colectivamente —es decir, se convierten en condiciones de trabajo “social”, o condiciones “sociales” de trabajo—, de forma que estas economías de escala permiten rebajar el consumo de capital constante por unidad de producto y, por tanto, el valor unitario de las mercancías.

Marx lo define así: “la forma del trabajo de muchos que, en el mismo lugar y en equipo, trabajan planificadamente en el mismo proceso de producción o en procesos de producción conexos, se denomina cooperación”. Este conjunto, que coopera en una “operación indivisa”, “crea” en realidad una nueva fuerza productiva: la “fuerza de masas”, que surge de la “fusión” de fuerzas y la emulación características del hombre como animal “social”. Por otra parte, el capital paga las fuerzas de trabajo individuales que componen el “obrero social”, pero no la fuerza “social” del “organismo laborante” combinado, de la que se apropia gratuitamente. Este “obrero colectivo”, o “combinado”, o “cooperativo”, logra acortar las fases del proceso de producción —eliminando interrupciones, simultaneando varias en el tiempo— y, con ello, permite que cada obrero se despoje de sus “trabas individuales” y desarrolle su capacidad laboral “en cuanto parte de un género”. Por supuesto, ello exige que aumente la magnitud del capital que contrata a esos obreros, de forma que la “concentración de masas mayores de medios de producción en manos de los capitalistas individuales” se convierte en condición “material” (no sólo “formal”) para la cooperación de los asalariados.

La cooperación de muchos exige ahora una “dirección”, un “mando” —como en una orquesta—, y su sometimiento a la valorización capitalista genera una “resistencia” mayor por parte de esta masa de trabajadores, que debe ahora “controlarse” y “doblegarse” por el capital. Esta dirección es por tanto “dual”: no sólo “planifica” la actividad, sino que la somete a su “autoridad despótica”, para lo que se vale de un “ejército” de oficiales (managers) y suboficiales (capataces) que contribuye a asegurar el “mando supremo” del capital. Esta fuerza “social” aparece como fuerza productiva del capital, como forma “específica” del proceso “capitalista” de producción que, frente a los “trabajadores independientes” y los “pequeños patrones”, permite avanzar hacia la subsunción “real” del trabajo bajo el capital. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, “en su figura simple” —es decir, en cuanto a su contenido de “producción en gran escala”—, esta cooperación “simple” existe en todas las formas sociales precapitalistas (pueblos cazadores, Egipto clásico, etc.), así como, ya en el capitalismo, en los “comienzos aún artesanales de la manufactura” y en la “agricultura en gran escala” del periodo manufacturero.

XII. División del trabajo y manufactura. Más allá de la cooperación simple tenemos la “cooperación fundada en la división del trabajo”, típica de la manufactura, o “periodo manufacturero” del capitalismo (desde mediados del siglo XVI al último tercio del XVIII). La manufactura surge de dos maneras. La primera, reuniendo en un taller, bajo el mando de un capitalista, a trabajadores de “oficios artesanales diversos e independientes”, como, por ejemplo, en la manufactura de coches y carrozas. Un cambio esencial es el proceso de “unilateralización” del trabajo, por el que los antiguos artesanos pierden poco a poco su capacidad de realizar su antiguo trabajo en toda su amplitud, y se convierten en simples “obreros parciales” que forman parte de la nueva asociación. Se trata, por tanto, de la “combinación de oficios artesanales autónomos que pierden su autonomía”. La segunda forma sigue el camino inverso (por ejemplo, en la producción de agujas): muchos artesanos que producen lo mismo o algo similar son utilizados simultáneamente por un mismo capital en un mismo taller, aunque sigan trabajando en principio a la manera artesanal (haciendo la mercancía íntegra), hasta que poco a poco se origina su “disgregación” o división sistemática de su trabajo dentro de esa cooperación. En ambos casos, se trata de un “mecanismo de producción cuyos órganos son hombres” (no medios objetivos), y en ambos la base técnica sigue siendo artesanal, una base “estrecha” que depende de la “destreza” o “virtuosismo” individuales (por la “índole semiartística de su labor”).

Este mecanismo vivo de la manufactura —el obrero colectivo— aumenta la productividad respecto a la artesanía independiente: cierra los “poros” de la jornada laboral individual que antes necesitaba interrumpirse al pasar de una actividad a la siguiente; incrementa la intensidad del trabajo; y consigue aumentar, gracias a la creciente “perfección de las herramientas” de trabajo, la productividad laboral (por su mayor “diferenciación” y “especialización”, que las simplifica, mejora y multiplica, poniendo así la base material de las futuras máquinas).

La manufactura puede organizarse de dos formas: como manufactura “heterogénea”, basada en el “ensamblamiento” (caso de la industria relojera), o como manufactura “orgánica”, o secuencial (secuencia de procesos consecutivos, como en la fabricación de agujas de coser). En ambos casos, sigue siendo necesario transportar continuamente el artículo de unas manos a otras y de un proceso a otro —esto sólo se superará con la gran industria—, pero ahora la “interconexión” o “interdependencia directa” de la producción hace que cada obrero “ocupe directamente” al siguiente, por lo que el mecanismo de la manufactura “obliga a cada individuo a no emplear para su función más que el tiempo necesario”, base “técnica” del incremento de la intensidad de trabajo. Esto supone un nuevo cambio “cualitativo” (subdivisión creciente de las tareas) y a la vez “cuantitativo” (las proporciones exactas adecuadas para formar grupos de trabajo, tanto “individuales”, como grupos de “talleres” en una misma manufactura, y grupos o “combinaciones” de diversas manufacturas). De aquí surge el periodo manufacturero, ya basado en el “principio consciente” de la “reducción del tiempo de trabajo”.

Si el periodo artesanal nos legó cuatro grandes inventos —brújula, pólvora, imprenta y reloj automático; todos sucesores del molino hidráulico heredado del Imperio Romano—, la herencia del periodo manufacturero es su “maquinaria específica”: el obrero colectivo mismo, obligado ya, por la interconexión del mecanismo total, a “funcionar con la regularidad inherente a la pieza de una máquina”. En este periodo, el grado de adiestramiento necesario baja en muchos casos —los obreros “calificados” requieren menos tiempo de formación que los artesanos— o incluso desaparece —en los “obreros no calificados”—, y surge la “jerarquía” o “separación” entre ambos, con la consiguiente “escala de salarios”. En todos los casos, esta “desvalorización” de la fuerza de trabajo es un medio para la mayor valorización del capital.

Pero no debe confundirse la división “manufacturera” del trabajo (en el taller) con su división “social” (la que existe fuera del taller, ya sea en sectores, ramas o esferas de actividad, divisiones por razones fisiológicas, o debidas a la separación entre la ciudad y el campo, etc.). La diferencia no es sólo de grado sino esencial: mientras que la segunda hace, por ejemplo, que el ganadero, el curtidor o el zapatero se relacionen como productores de “mercancías” distintas (piel, cuero curtido, zapato), los obreros parciales de la manufactura no producen mercancía alguna, y sólo su producto colectivo se transforma en mercancía. Si en la segunda dominan la anarquía de la producción y la competencia, en la primera rigen el plan y la autoridad. Pero se trata de diferencias (Marx desarrolla algunas más) típicas del capitalismo, pues en formas sociales anteriores o posteriores puede ser al revés, estando la división social planificada, mientras la manufacturera puede estar muy limitada (gremios) o no existir. La división manufacturera es, pues, una creación típicamente capitalista.

El carácter capitalista de la manufacturera se expresa también en el aumento del “mínimo” de capital necesario para operar como capitalista individual, pues la división manufacturera exige, técnicamente, un número creciente de obreros y, por tanto, un volumen creciente de capital variable y constante para emplearlos a todos. Además, la unilateralidad del trabajo parcial del obrero ya no le permite vender su fuerza de trabajo fuera de la “concatenación” que existe en el taller del capitalista, del cual se ha convertido en mero “accesorio”. Esto transforma la cooperación basada en la división manufacturera del trabajo, de algo espontáneo y natural, en forma “consciente, planificada y sistemática” del modo capitalista de producción, que busca la “mutilación” del obrero individual y logra, por esa vía, el “medio para una explotación civilizada y refinada” del trabajo. Como el mecanismo colectivo es subjetivo, y no posee aún el “esqueleto objetivo” típico de la gran industria, el capital debe luchar contra la insubordinación e indisciplina de los obreros. Por otra parte, uno de sus resultados más importantes fue el “taller para la producción de los propios instrumentos de trabajo… aparatos mecánicos y máquinas”, de forma que, al desarrollarse, su propia base técnica artesanal “entró en contradicción con las necesidades de producción generadas por ella misma”, cayendo así, poco a poco, las barreras que existían para el desarrollo de la industria mecanizada.

XIII. Maquinaria y gran industria. (Los diez epígrafes en que se divide este capítulo serán señalados simplemente con números arábigos, sin título aparte).