Michael Barnsley

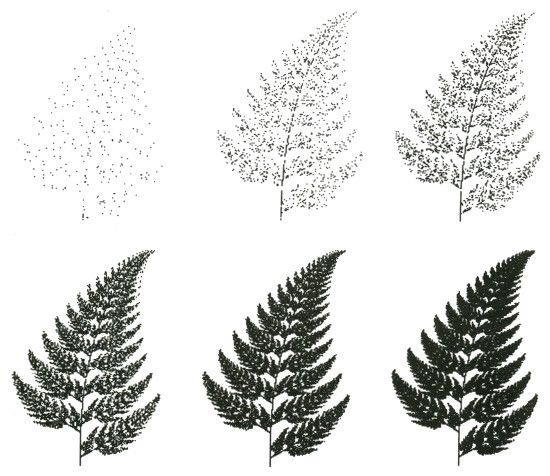

EL JUEGO DEL CAOS. Cada punto aparece al azar, pero, poco a poco, surge la imagen de un helecho. Toda la información necesaria se encuentra en escasas reglas sencillas.

Michael Barnsley siguió una trayectoria diferente. Pensó en las imágenes propias de la naturaleza, en especial en las que generaban los organismos vivos. Hizo experimentos con los conjuntos de Julia y ensayó otros procedimientos, en busca de medios que produjesen variabilidad aún mayor. Por último, recurrió al azar como base de una nueva técnica para simular figuras naturales. Cuando se refirió a ella por escrito, la llamó «construcción global de fractales mediante sistemas de función iterada». En cambio, cuando la mencionaba de palabra, la denominaba «juego del caos».

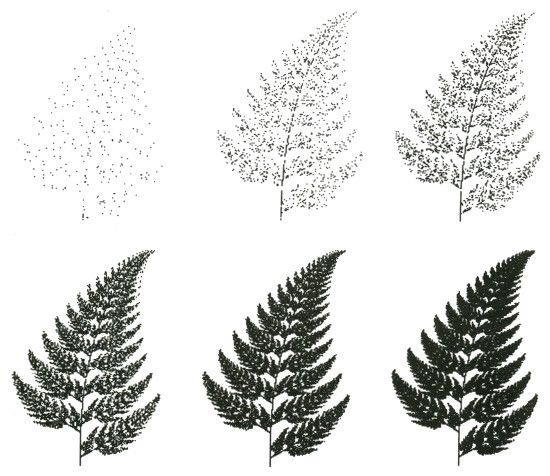

Para jugar a él con facilidad, se requiere un ordenador con una pantalla para gráficos y un generador de números aleatorios; pero, en principio, una hoja de papel y una moneda sirven. Se escoge un punto de partida en el papel. Cualquiera. Se inventan dos reglas, una para la cara y otra para la cruz. Una indica cómo se va de un punto a otro. «Muévase cinco centímetros al nordeste» o «Muévase un veinticinco por ciento más hacia el centro». Se tira la moneda al aire y se marcan los puntos, aplicando la regla de la cara cuando sale ésta y la de la cruz cuando es ésta la que aparece. Si se prescinde de los primeros cincuenta puntos, como la banca elimina las primeras cartas utilizadas en el juego de la veintiuna, se verá que el juego del caos no produce un campo de puntos dispersos, sino una figura, cuyos pormenores se precisan a medida que avanza la partida.

La percepción intelectual más importante de Barnsley fue que los conjuntos de Julia y otras formas fractales, aunque considerados justamente como el resultado de un proceso determinista, tenían una segunda existencia, asimismo válida, como límite de un proceso azaroso, aleatorio. Propuso, como analogía, un mapa imaginario de Gran Bretaña trazado con tiza en el suelo de una habitación. Costaría a un agrimensor medir con sus instrumentos habituales el área de las formas extravagantes, de costas fractales. Pero supóngase que se arrojan, uno tras otro, granos de arroz al aire, de suerte que caigan sin orden, y que se cuentan aquellos que quedan en el interior del mapa. Poco a poco, el resultado comienza a aproximarse al área de las figuras, como el límite de un proceso fortuito. En términos dinámicos, las figuras de Barnsley eran atractores.

El juego del caos explotaba una cualidad fractal de ciertas imágenes, la de que se componían de copias pequeñas de la principal. El establecimiento de reglas que debían repetirse al azar proporcionaba cierta información global sobre una figura, y la iteración de las reglas regurgitaba la información sin hacer caso de la escala. En este sentido, las reglas adecuadas serían tanto más sencillas cuanto más fractal fuese la figura. Barnsley descubrió en seguida que podía generar todos los fractales, ya clásicos, del libro de Mandelbrot, cuya técnica había sido una sucesión interminable de construcción y refinamiento. En cuanto al copo de nieve de Koch, o el tomador de Sierpiński, se sustituían los segmentos lineales por figuras especificadas. En cambio, con el juego del caos, Barnsley obtuvo formas que nacieron como parodias borrosas y se volvieron progresivamente más claras. No se necesitaba un proceso de refinamiento, sino unas cuantas reglas sencillas que, de alguna manera, incluían la forma definitiva.

Michael Barnsley

EL JUEGO DEL CAOS. Cada punto aparece al azar, pero, poco a poco, surge la imagen de un helecho. Toda la información necesaria se encuentra en escasas reglas sencillas.

Barnsley y sus colaboradores emprendieron entonces un programa incontrolado para producir imágenes: coles, mohos y barro. Lo esencial era cómo invertir el proceso, esto es, escoger reglas relativas a una determinada forma. La solución, a la que llamó «teorema de collage», se describía con tanta facilidad, que quienes la escuchaban pensaban en ocasiones que había gato encerrado. Se empezaba con un dibujo de la figura que se quería reproducir. Barnsley optó por un helecho negro, de la especie de los culantrillos, en uno de sus primeros experimentos. Con un terminal de ordenador y un ratón como instrumento de señalamiento, colocó copias pequeñas sobre la forma original, permitiendo, llegado el caso, que se sobrepusieran chapuceramente. Una figura muy fractal podía cubrirse con copias de ella misma con mucha soltura, y otra menos fractal, con mayor dificultad; en algunos niveles de aproximación, cada figura podía embaldosarse de aquel modo.

—Si la imagen es complicada, las reglas también lo son —expuso Barnsley—. Por otra parte, si el objeto oculta un orden fractal (y Benoît ha formulado la observación esencial de que casi todo lo que hay en la naturaleza lo tiene), será posible descifrarlo con pocas reglas. Entonces, el modelo es más interesante que uno realizado con la geometría euclídea, porque sabemos, por ejemplo, que no se ven líneas rectas en el borde de una hoja.

El primer helecho, producido con un pequeño ordenador de mesa, correspondió exactamente con el que guardaba desde su infancia entre las páginas de un libro.

—Fue una imagen asombrosa, correcta en todos los extremos. Ningún biólogo habría vacilado en identificarlo.

La naturaleza, en cierta manera, aseguró Barnsley, se entretuvo con una versión especial del juego del caos.

—La espora que contiene el código genético de un helecho posee una cantidad precisa de información. Por consiguiente, la complicación con que un helecho se desarrolla tiene un límite. No sorprende, pues, que encontremos la información sucinta equivalente para describir esas plantas. Lo maravilloso sería lo contrario.

Pero ¿era necesario el azar? Hubbard pensó en el paralelismo que había entre el conjunto de Mandelbrot y la codificación biológica de la información. Se amoscaba ante la más leve insinuación de que aquellos procesos dependieran de la probabilidad.

—No existe azar en el conjunto de Mandelbrot —afirmó—. No lo hay en las cosas que hago. Tampoco creo que la posibilidad de que haya azar tenga importancia directa para la biología. En ella, el azar es la muerte; en ella, el caos es la muerte. Todo está muy estructurado. Cuando se clonan plantas, las ramas salen en el mismo, idéntico, orden. El conjunto de Mandelbrot se atiene a un esquema extraordinariamente preciso que no da cabida a ninguna expresión del azar. Tengo la vehemente sospecha de que, si un día se averigua cómo está organizado el cerebro, se descubrirá con estupefacción que hay un esquema codificador, de enorme precisión, para formarlo. La idea de lo fortuito en biología es refleja.

El azar posee sólo valor instrumental en la técnica de Barnsley. Los resultados son deterministas y predecibles. Cuando un punto surge en la pantalla del ordenador, nadie adivina dónde aparecerá el siguiente: depende del recorrido de la imaginaria moneda interior de la máquina. Con todo, el flujo de la luz permanece siempre dentro de los límites imprescindibles para producir una figura en el fósforo. Hasta ese extremo el papel del azar es una ilusión.

—La casualidad es un trampantojo —dijo Barnsley—. Tiene importancia para obtener imágenes de cierta medida invariante, que viven en el objeto fractal; pero éste en sí no depende del azar. Con una probabilidad, siempre se obtiene la misma imagen. Sondar los objetos fractales, con un algoritmo fortuito, proporciona información recóndita, de la misma suerte que, cuando entramos en una habitación desconocida, nuestros ojos bailan de un sitio a otro de modo que podría describirse como pendiente del azar, y así tenemos una idea clara de cómo es esa estancia. Pero la habitación es lo que es. El objeto existe hagamos lo que hagamos.

El conjunto de Mandelbrot existe de la misma manera. Existía antes de que Peitgen y Richter se dedicaran a convertirlo en expresión artística; antes de que Hubbard y Douady entendieran su esencia matemática, y antes de que Mandelbrot lo descubriera. Existió en cuanto la ciencia creó un contexto: una noción de números complejos y de funciones iterativas. Entonces esperó que lo desvelasen. O acaso existió mucho antes, desde que la naturaleza se organizó mediante leyes físicas sencillas, repetidas con paciencia inagotable y sin modificarse jamás.