Flujo y formas en la naturaleza

Libchaber obtuvo inspiración mística de Goethe, no de Stevens. Mientras Feigenbaum buscaba la Teoría de los colores goethiana en la biblioteca de Harvard, Libchaber había logrado ya sumar a su colección un ejemplar de la edición original de una monografía, todavía más oscura: Sobre la transformación de las plantas. Era el ataque lateral de Goethe a los físicos que, creía, se preocupaban de los fenómenos estáticos más que de las fuerzas y los flujos vitales productores de las formas que vemos de un instante a otro. Parte del legado goethiano —prescindible, desde el punto de vista de los historiadores de la literatura— era una prole seudocientífica, en Alemania y Suiza, que mantenían viva filósofos tales como Rudolf Steiner y Theodor Schwenk. Libchaber también los admiraba con la pasión de que un físico era capaz.

«Caos sensible» —Das sensible Chaos— fue la expresión que empleó Schwenk para denotar la relación entre fuerza y forma. Sirvió de título a un librito extraño, publicado en 1965, cuyas ediciones se agotaron esporádicamente. Versaba en especial sobre el agua. La edición inglesa ostentó un prefacio admirativo del comandante Jacques Y. Cousteau, así como testimonios de admiración del Water Resources Bulletin y el Journal of the Institute of Water Engineers. La exposición de Schwenk apenas tenía aspiraciones científicas, y ninguna matemática. No obstante, sus observaciones eran intachables. Exponía multitud de fluidas figuras naturales y docenas de dibujos precisos, como los esbozos del biólogo celular que usa por primera vez el microscopio. Poseía una amplitud mental y una ingenuidad que habrían llenado de satisfacción a Goethe.

Los flujos llenan sus páginas. Grandes ríos como el Mississippi y la cuenca de Arcachon, en Francia, describen amplias curvas hacia el mar. En éste, la corriente del Golfo serpea hacia el este y el oeste. Es un gigantesco río de agua cálida en el seno de la fría, como dijo Schwenk, uno que «crea riberas propias en la linfa de temperatura más baja». Aunque desaparezca o sea invisible, persiste la huella del flujo. Ríos de aire dejan su marca en la arena del desierto, mostrando sus ondas. El flujo de la bajamar inscribe una red de venas en la playa. Schwenk no creía en las coincidencias, sino en principios universales, y más que en la universalidad, en cierto espíritu de la naturaleza, lo que hizo su prosa antropomórfica hasta extremos molestos. Su «principio arquetípico» era que el flujo «ansía realizarse haciendo caso omiso de la materia circunstante».

Theodor Schwenk

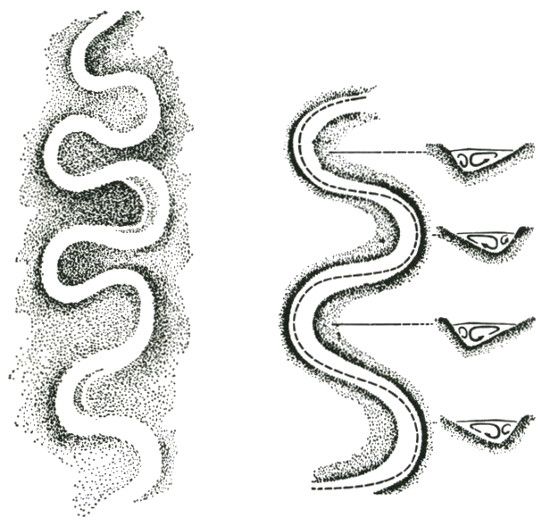

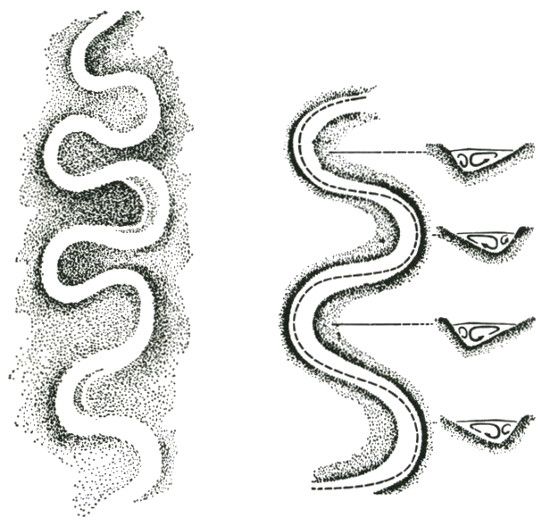

FLUJOS SERPEANTES Y EN ESPIRAL. Theodor Schwenk describió las corrientes de flujos naturales como fibras a las que complican movimientos secundarios. «No son simples ramales —escribió—, sino superficies enteras que se entremezclan espacialmente».

D’Arcy Wentworth Thompson

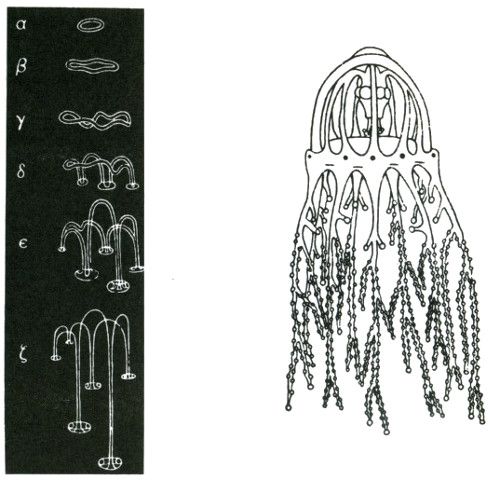

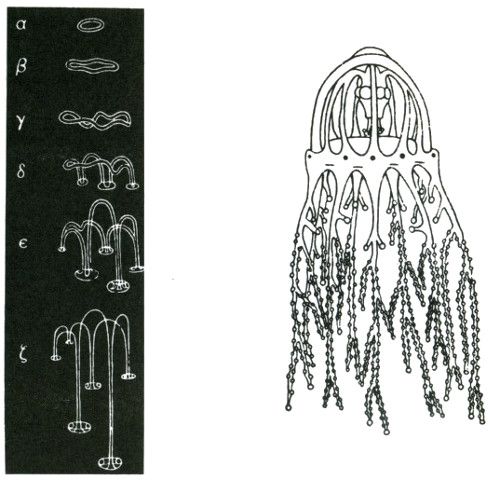

GOTAS QUE DESCIENDEN. D’Arcy Wentworth Thompson mostró los hilos y columnas colgantes de gotas de tinta que descienden en el agua (izquierda) y la configuración de una medusa (derecha). «Un resultado curiosísimo… es cuán sensibles estas… gotas son a las condiciones físicas. Usando siempre la misma gelatina, y variando sólo una milésima la densidad del fluido, obtenemos un cúmulo de aspectos, desde la gota corriente a la misma con rebordes…».

Sabía que hay dentro de las corrientes otras secundarias. El agua que avanza por un río serpenteante corre, secundariamente, alrededor del eje del cauce, hacia una orilla, hacia el fondo del lecho, hacia la otra orilla y hacia la superficie, como partícula que se mueve en espiral en torno de una rosquilla. La senda de una partícula acuosa forma una hebra, que se retuerce alrededor de otras. Schwenk poseía la fantasía de un topólogo para aquellas estructuras. «Esta imagen de fibras retorcidas en una sola espiral es exacta sólo en lo que se refiere al movimiento real. Se habla a menudo de “ramales” de agua; pero no son simples ramales, sino superficies enteras que se entremezclan espacialmente y fluyen una más allá de otra». Vio ritmos que competían en las olas, olas que se alcanzaban, planos divisorios y estratos limitadores. Vio mareas y vorágines y procesiones de torbellinos, y los interpretó como el «balanceo» de una superficie en torno a otra. En ello llegó tan cerca como un filósofo podía al concepto que el físico tiene de la dinámica de la turbulencia inminente. Su convicción artística sospechó la universalidad. Los torbellinos significaban inestabilidad para Schwenk, y ésta significaba que un flujo luchaba con una desigualdad existente en su interior, y que la desigualdad era «arquetípica». La oscilación de las mareas, el despliegue de los helechos, el plegamiento de las cordilleras, el ahuecamiento de los órganos animales, todos, en su opinión, seguían el mismo camino. No dependía de un medio especial, ni de una diferencia particular. Las desigualdades podían ser lentas y rápidas, calientes y frías, densas y tenues, salobres y dulces, viscosas y fluidas, ácidas y alcalinas. En el confín, la vida florece.

La vida era la especialidad de D’Arcy Wentworth Thompson. Este extraordinario naturalista escribió en 1917: «Pudiera ser que todas las leyes de la energía, todas las propiedades de la materia, y toda la química de todos los coloides, fuesen tan impotentes para explicar el cuerpo como lo son para comprender el alma. Por mi parte, no creo que sea así». D’Arcy Thompson aportó al estudio de la vida precisamente lo que Schwenk, por desgracia, carecía: las matemáticas. Schwenk argumentaba por analogía. Su tesis —espiritual, florida, enciclopédica— concluyó en un despliegue de semejanzas. La obra maestra de D’Arcy Thompson, On Growth and Form (Sobre el desarrollo y la forma), compartió algo del talante y el método de Schwenk. El lector moderno se pregunta cuánto crédito ha de conceder a las meticulosas imágenes de gotitas de líquido que caen dividiéndose en púas múltiples, pendientes de rabillos sinuosos, que se muestran junto a medusas vivas, asombrosamente similares. ¿Es sólo un caso de coincidencia rebuscada? Si dos formas se parecen, ¿se deben buscar causas parecidas?

D’Arcy Thompson aparece sin duda alguna como el biólogo más influyente que pisó los bordes de la ciencia legítima. La revolución biológica del siglo XX, que sobrevino durante su existencia, no le afectó. Desdeñó la química, no comprendió la célula y no soñó siquiera en el desarrollo explosivo de la genética. Sus escritos fueron incluso en su época demasiado clásicos y literarios —demasiado bellos— para merecer la confianza de la ciencia. Ningún biólogo moderno tenía que leer las obras de D’Arcy Thompson. Y pese a ello, los biólogos más preclaros se sienten atraídos por su libro. Sir Peter Medawar lo llamó, «más allá de toda comparación, la más bella obra literaria de los anales de la ciencia registrados en lengua inglesa». Stephen Jay Gould no encontró mejor origen del linaje intelectual de su creciente sensación de que la naturaleza constriñe las figuras de las cosas. Descontado D’Arcy Thompson, pocos biólogos modernos han buscado la unidad innegable de los organismos vivos. «Escasean los que se han preguntado si todas las pautas podrían reducirse a un solo sistema de fuerzas generadoras», expresó Gould. «Y contados parecieron notar el alcance que esa prueba de unidad tendría para la ciencia de la forma orgánica».

D’Arcy Thompson, clasicista, políglota, matemático y zoólogo, procuró ver la vida como un todo, en el momento preciso en que la biología recurría fructíferamente a métodos que reducían los organismos a sus partes funcionales constitutivas. Triunfaba el reduccionismo, más espectacularmente en la biología molecular, pero también en las restantes ciencias, desde el estudio de la evolución hasta la medicina. ¿Cómo se comprenderían las células si no se entendían las membranas y los núcleos, y más aún, las proteínas, enzimas, cromosomas y pares básicos? Cuando analizó el funcionamiento interno de los senos, retinas, nervios y tejido cerebral, la biología se hizo demasiado refinada para preocuparse de la forma del cráneo. D’Arcy Thompson fue el último en dedicarse a ello. Y, por lo mismo, fue también el último de los grandes biólogos que, en el lapso de muchos años, consagró energía retórica a un cuidadoso tratamiento de la causa, en particular a distinguir la final de la eficiente o física. La causa final se basa en la intención o designio: la rueda es redonda porque esa figura posibilita el transporte. La causa física es mecánica: la redondez de la Tierra se debe a que la gravedad transforma el fluido giratorio en un esferoide. La distinción no resulta siempre tan clara. Un vaso es redondo porque ésa es la forma más apta y cómoda para contener un líquido o para beberlo. También lo es porque es la forma que adopta naturalmente el barro en el torno o el vidrio al ser soplado.

En conjunto, la causa física domina en la ciencia. Como la astronomía y la física nacieron a la sombra de la religión, una parte nada despreciable del esfuerzo se aplicó a eliminar los argumentos de designio o de teleología: la Tierra es tal como es para que la humanidad haga lo que hace. Sin embargo, en la biología, Darwin estableció la teleología como centro del pensar sobre la causa. Tal vez el mundo biológico no cumpla la finalidad divina, pero responde al designio modelado por la selección natural. Ésta actúa no sobre los genes o embriones, sino sobre el producto definitivo. Por ello, una explicación adaptacionista de la figura de un organismo, o de la función de un órgano, repara siempre en la causa, no en la física, sino en la final. Ésta persiste en la ciencia en donde la idea darwiniana se ha hecho habitual. El antropólogo moderno, al especular acerca del canibalismo o el sacrificio ritual, tiende, con razón o equivocadamente, a preguntarse sólo a qué propósito obedece. D’Arcy Thompson advirtió que eso sucedería. Solicitó que la biología recordase también la causa física, es decir, que lo mecánico y lo teleológico se considerasen al mismo tiempo. Se dedicó a explicar las fuerzas matemáticas y físicas que actúan en la vida. Cuando el adaptacionismo echó raíces, explicaciones como aquéllas carecían de sentido. Se convirtió en un problema rico y fértil interpretar una hoja atendiendo a cómo la selección natural formaba un panel solar tan efectivo. Únicamente mucho después algunos científicos volvieron a sentirse intrigados por el lado inexplicado de la naturaleza. Las formas de las hojas son muy pocas de las muchas imaginables, y no las dicta su función.

Las matemáticas de que disponía D’Arcy Thompson no probaban lo que le interesaba. Le quedó, por ejemplo, el recurso de dibujar cráneos de especies emparentadas con coordenadas entrecruzadas, en demostración de que una simple transformación geométrica convertía uno en otro. En cuanto a los organismos sencillos —cuyas figuras recordaban de manera tan tentadora a chorros líquidos, salpicadura de gotitas y otras manifestaciones del flujo—, sospechó la existencia de causas físicas, tales como la gravedad y la tensión superficial, las cuales no podían realizar la obra de formación que esperaba. Entonces, ¿por qué Albert Libchaber pensó en On Growth and Form al emprender su experimento?

La intuición de D’Arcy Thompson sobre las fuerzas que modelan la vida era la que más se aproximaba, en la corriente principal de la biología, a la perspectiva de los sistemas dinámicos. Para él la vida era eso, vida, siempre en movimiento, respondiendo siempre a ritmos, los «arraigados ritmos del crecimiento», a los que atribuía la creación de las formas universales. Consideró propio de su estudio no las figuras materiales de las cosas, sino su dinámica: «La interpretación, en términos de fuerza, de las operaciones de la energía». Tenía los conocimientos matemáticos suficientes para saber que la catalogación de las formas no probaba nada. Pero era lo bastante poeta para confiar en que los accidentes y la finalidad explicaran la asombrosa universalidad de las que había coleccionado durante sus largos años de contemplación de la naturaleza. Las leyes físicas debían justificarla, gobernando la fuerza y el desarrollo de modo que se escapaba del alcance de la comprensión. Platón, de nuevo. Detrás de las figuras especiales y visibles de la materia habría quizá otras fantasmales que servirían de modelos invisibles. Formas en movimiento.