Helio en una cajita

—Albert está madurando.

Tal cosa dijeron en la École Normale Supérieure, institución que ocupa, con la École Polytechnique, la cima de la jerarquía didáctica de Francia. Pensaron que la edad empezaba a surtir efecto en Albert Libchaber, quien había conquistado fama como físico de bajas temperaturas, estudiando el comportamiento cuántico del helio superfluido a un pelo de distancia del cero absoluto. Y entonces, en 1977, dispendiaba su tiempo y los recursos de la entidad en un experimento aparentemente fútil. El mismo Libchaber, temeroso de malbaratar la carrera de cualquier estudiante graduado empleándole en el proyecto, buscó la colaboración de un ingeniero profesional.

Libchaber nació en París un lustro antes de que los nazis ocupasen la metrópolis. Era hijo de un judío polaco y nieto de un rabino. Sobrevivió con el mismo método que había salvado a Benoît Mandelbrot. Se refugió en el campo, lejos de sus progenitores, cuyo acento era demasiado acusador. Sus padres consiguieron burlar la muerte; el resto de la familia pereció a manos de los invasores. Por capricho de la casualidad política, Libchaber conservó la vida gracias a la protección de un jefe local de la policía secreta de Pétain, cuyas fervientes creencias derechistas sólo admitían comparación con su ferviente antirracismo. Terminada la contienda, el niño de diez años le devolvió el favor. Atestiguó, comprendiendo sólo a medias la importancia de su declaración, ante la comisión de crímenes de guerra, y su testimonio salvó a su protector.

En su recorrido de la escala de la ciencia académica francesa, Libchaber progresó en su profesión sin que jamás se discutiera su valía. Sus colegas pensaron en ocasiones que estaba algo chiflado: un judío místico entre racionalistas, un gaullista en un ambiente científico de mayoría comunista. Le embromaron por su teoría del Gran Hombre en la historia, pasión por Goethe y su obsesión por los libros antiguos. Tenía centenares de ediciones originales de obras de ciencia, algunas de las cuales se remontaban a los años iniciales del siglo XVII. Los leía no como curiosidades, sino como fuente de ideas frescas sobre la naturaleza de la realidad, la misma que sondaba con sus lásers y sus refinadísimos serpentines de refrigeración. Había encontrado en el ingeniero Jean Maurer un alma gemela, un francés que trabajaba sólo cuando tenía ganas de hacerlo. Libchaber creyó que Maurer encontraría divertido su proyecto, moderado eufemismo de lo intrigante, emocionante o profundo. Los dos emprendieron en 1977 un experimento destinado a revelar el inicio de la turbulencia.

Libchaber era famoso como experimentador por su estilo propio del siglo XIX: mente despierta, manos ágiles y preferencia por lo ingenioso y no por la actividad bruta. Le repugnaban la tecnología colosal y el empleo excesivo del ordenador. Su concepto de un buen experimento era como el de un matemático de una buena prueba. La elegancia importaba tanto como los resultados. Incluso así, algunos colegas pensaron que llevaba las cosas demasiado lejos en aquel caso. El montaje del experimento era tan pequeño, que podía meterlo en una caja de cerillas. En ocasiones, lo transportaba como muestra de arte conceptual. Lo llamaba «helio en una cajita». El corazón del experimento era todavía más minúsculo, una celdilla del tamaño de una pepita de limón, cincelada en acero inoxidable, de bordes y caras delgadísimos. En ella introducían helio líquido a una temperatura que distaba alrededor de cuatro grados de la del cero absoluto, la cual resultaba elevada en comparación con sus anteriores experimentos sobre los superfluidos.

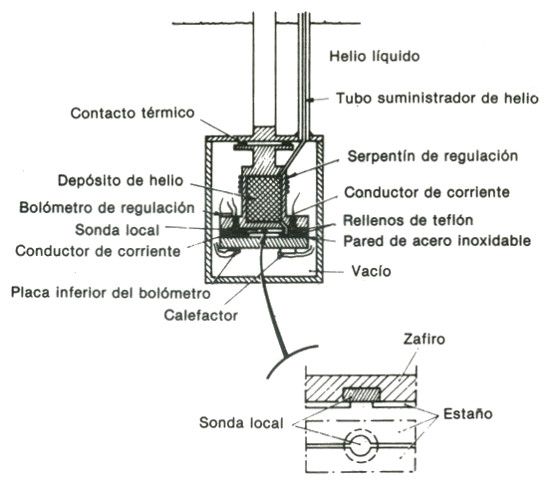

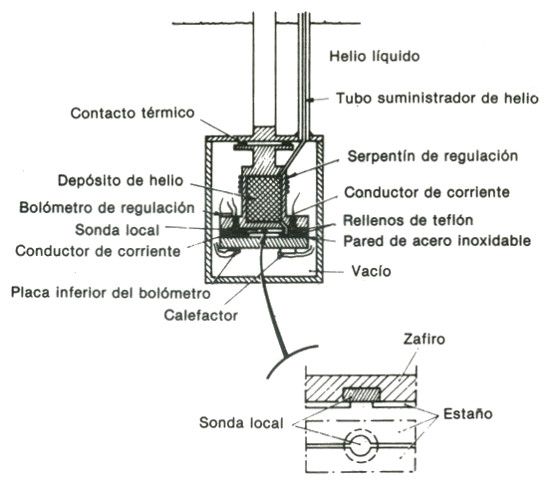

El laboratorio ocupaba el segundo piso del edificio de física de la École, en París, a unos centenares de metros del viejo lugar de trabajo de Louis Pasteur. Como todos los de uso general, el de Libchaber se hallaba en estado de desorden constante, con el pavimento y las mesas cubiertas de latas de pintura y herramientas manuales, y con retazos de material plástico y metálico diseminados por todos los lugares. En medio de la confusión, el aparato que albergaba la diminuta celdilla era una chocante exhibición de finalidad. Tenía una lámina inferior, como base, de cobre de gran pureza, y otra, como tapa, de cristal de zafiro. Los materiales se habían elegido atendiendo a su capacidad conductora de calor. Había minúsculos serpentines de calefacción y rellenos teflón. El helio líquido descendía de un depósito, un dado de ciento veinticinco milímetros. Todo ocupaba un recipiente mantenido en el vacío más riguroso, que se hallaba en un baño de nitrógeno líquido con el cual se estabilizaba la temperatura.

Las vibraciones preocuparon siempre a Libchaber. Los experimentos, como los verdaderos sistemas no lineales, existían sobre un fondo de alteraciones incesantes que entorpecían las medidas y corrompían los datos. Como todos los flujos sensibles —y el de Libchaber lo sería tanto como le fuese posible—, uno no lineal se exponía a sufrir notables alteraciones, que podrían llevar de un comportamiento a otro. Pero la no linealidad tanto desestabiliza un sistema como lo estabiliza. La realimentación no lineal regula el movimiento y lo robustece. Cualquier perturbación tiene efecto constante en un sistema lineal. En presencia de la no linealidad, se alimenta a expensas de sí misma, hasta que se extingue y el sistema vuelve automáticamente al estado estable. Libchaber creía que los sistemas empleaban su no linealidad para defenderse de las alteraciones. La transferencia de energía por las proteínas, el movimiento ondulatorio de la electricidad cardíaca, el sistema nervioso, todos mantenían su versatilidad en un mundo de perturbaciones. Libchaber tenía la esperanza de que la estructura, fuera cual fuese, subyacente al flujo del fluido poseería fuerza suficiente para captarla en su experimento.

Albert Libchaber

«HELIO EN UNA CAJITA». El delicado experimento de Albert Libchaber: su corazón era una celdilla rectangular, primorosamente construida, que contenía helio líquido; diminutos «bolómetros» de zafiro medían la temperatura del fluido. La minúscula celda estaba en el interior de una envoltura, que debía protegerla del ruido y la vibración, y permitir la regulación precisa del calentamiento.

Su proyecto consistía en provocar una convección en el helio líquido calentando más la lámina inferior que la superior. Era exactamente el modelo que había descrito Edward Lorenz, el sistema clásico denominado convección de Rayleigh-Bénard. Libchaber no sabía nada de Lorenz por entonces. Ni de la teoría de Mitchell Feigenbaum. Éste, en 1977, principió a recorrer el circuito de las conferencias científicas, y sus descubrimientos dejaron huella en quienes sabían interpretarlos. Pero, hasta donde los físicos podían juzgar, las pautas y regularidades de la feigenbaumología no tenían relación evidente con los sistemas reales. Salían de una calculadora digital. Los sistemas físicos eran infinitamente más complejos. A falta de pruebas más concretas, sólo podía decirse que Feigenbaum había dado con una analogía matemática que parecía ser el comienzo de la turbulencia.

Libchaber sabía qué experimentos estadounidenses y franceses habían debilitado la idea de Landau sobre el inicio de la turbulencia, mostrando que se presentaba en una transición súbita, y no a causa de una acumulación de frecuencias diferentes. Experimentadores como Jerry Gollub y Harry Swinney, con su flujo en un cilindro rotatorio, habían demostrado que se necesitaba una nueva teoría, pero no habían percibido con claridad la transición al caos. Libchaber estaba al corriente de que en los laboratorios no se había obtenido una imagen diáfana del comienzo de la turbulencia, y había decidido que su minúscula celdilla con un fluido proporcionase una de la mayor claridad posible.