El hallazgo de Michael Feigenbaum

El científico contemporáneo siente alguna nostalgia de la calculadora manual HP-65, nostalgia comparable a la del coleccionista de armas de fuego que recuerda el Colt 45 en la época del armamento automático. Dicha máquina, en los pocos años en que gozó de supremacía, cambió para siempre los hábitos de trabajo de muchos científicos. Para Feigenbaum, fue el puente entre el lápiz y el papel y una utilización de los ordenadores que todavía no se había concebido.

No sabía nada de Lorenz; pero, en el estío de 1975, en una reunión celebrada en Aspen (Colorado), oyó hablar a Steve Smale de algunas cualidades matemáticas de la ecuación en diferencias cuadráticas. Smale pensaba, por lo visto, que había interesantes cuestiones irresueltas sobre el punto exacto en que el diagrama se transforma de periódico en caótico. Como siempre, Smale mostraba su agudo instinto de los problemas merecedores de ser explorados. Feigenbaum decidió echar otra mirada. Con su calculadora, utilizó una combinación de álgebra analítica y de investigación numérica para comprender el mapa cuadrático, concentrándose en la región limítrofe del orden y el caos.

Metafóricamente —sólo metafóricamente— sabía que aquella región era como la frontera misteriosa entre el flujo uniforme y la turbulencia en un fluido. Robert May había llamado sobre ella la atención de los biólogos de la población, que no habían percibido la posible existencia de ciclos irregulares en el cambio de las comunidades animales. En aquella región, camino del caos, había un alud de duplicaciones de período, de divisiones de dos ciclos en cuatro, de cuatro en ocho, etc. Aquellos desdoblamientos componían un diseño fascinador. Eran los puntos en que un leve cambio de la fecundidad, por ejemplo, podía hacer que una población de mariposas lagartas fuese de un ciclo de cuatro años a uno de ocho. Feigenbaum optó de momento por calcular los valores paramétricos exactos que originaban los desdoblamientos.

A la postre, la lentitud de la calculadora le llevó a un descubrimiento en aquel mes de agosto. Tardaba siglos —minutos, de hecho— en calcular el valor paramétrico exacto de cada duplicación de período. Cuanto más se remontaba por la cadena, tanto más tiempo requería. Con un ordenador rápido y un papel de impresión, quizá no hubiese observado la pauta. Pero había de escribir los números a mano, después reflexionar durante la espera y, en fin, para ganar tiempo, imaginar cuál sería la respuesta siguiente.

De pronto, comprendió en un instante que no tenía que imaginar. El sistema ocultaba una regularidad inesperada: los números convergían geométricamente, lo mismo que, en un dibujo en perspectiva, una línea de postes idénticos de teléfono converge hacia el horizonte. Si se proporciona el tamaño justo a un par de postes, se conoce el del resto; la relación del segundo con el primero será también la del tercero con el segundo, etc. Las duplicaciones de período aparecían no sólo con progresiva rapidez, sino también en orden constante.

¿Por qué? Por lo regular, la presencia de una convergencia geométrica sugiere que algo, en alguna parte, se repite a escalas diferentes, pero nadie había visto una pauta escalar en aquella ecuación, en caso de que la hubiese. Feigenbaum calculó la razón de convergencia con la mayor precisión posible en su máquina —tres decimales— y obtuvo una cifra: 4,669. ¿Significaba algo? Efectuó lo que hubiera hecho cualquier matemático. Pasó el resto del día intentando ajustar la cifra a las constantes conocidas: π, e y todas las demás. No era variante de ninguna.

Robert May recordó más tarde que también él había observado aquella convergencia geométrica, y que la olvidó en seguida. Desde su punto de vista de ecologista, se trató de una curiosidad numérica y nada más. En los sistemas del mundo real que estudiaba, los de poblaciones animales e incluso los de modelos económicos, el barullo inevitable anularía un detalle tan preciso como aquél. La misma confusión que le había guiado hasta allí le hizo hacer alto en el punto crucial. May se sentía excitado por la conducta general de la ecuación. Jamás sospechó que los detalles numéricos tuvieran importancia.

Feigenbaum sabía lo que se le ofrecía. La convergencia geométrica significaba que algo en aquella ecuación era escalar, y estaba convencido de que tenía importancia. De ello dependía cuanto afectaba a la teoría de la renormalización. En un sistema de aspecto en apariencia irregular, la escala implicaba que cierta cualidad se mantenía, mientras que el resto se alteraba. La turbulenta superficie de la ecuación ocultaba regularidad. Pero ¿dónde? ¿Qué debía hacerse a continuación?

El verano se transforma pronto en otoño en el aire sutil de Los Álamos. Octubre terminaba cuando Feigenbaum tuvo un pensamiento curioso. Estaba enterado de que Metropolis, Stein y Stein habían examinado otras ecuaciones y habían reparado en que determinadas pautas pasaban de una clase de función a otra. Aparecían las mismas combinaciones de D e I, y lo hacían en el mismo orden. Una función había incluido el seno de un número, desviación que restaba pertinencia a los meticulosos desvelos con que Feigenbaum había abordado la ecuación de la parábola. Tendría que recomenzar. Cogió de nuevo su HP-65 y computó las duplicaciones de período para xt+i =r sen π xt. El cálculo de una función trigonométrica imponía gran lentitud al proceso, y Feigenbaum se preguntó si sería capaz de emplear un atajo, como en el caso de la versión más sencilla de la ecuación. Y así, escrutando las cifras, percibió que convergían una vez más geométricamente. En el fondo, había de calcular la razón de convergencia de la nueva ecuación. Nuevamente, la precisión quedó afectada, pero obtuvo un resultado con tres decimales: 4,669.

Era el mismo número. Por increíble que pareciera, la función trigonométrica no mostraba regularidad geométrica consistente, sino una numéricamente idéntica a la de una función mucho más simple. No existía teoría matemática o física que explicara por qué dos ecuaciones, de forma y de significado tan distintos, daban el mismo resultado.

Feigenbaum visitó a Paul Stein. Éste no estaba dispuesto a admitir la coincidencia con pruebas tan escasas. En realidad, la precisión era discutible. Sin embargo, Feigenbaum telefoneó a sus padres, que estaban en Nueva Jersey, para comunicarles que había topado con algo muy profundo. Aseguró a su madre que le haría célebre. Después compulsó otras funciones, todas las que se le ocurrieron con tal de que tuvieran una secuencia de bifurcaciones en su avance hacia el desorden. Y todas produjeron la misma cifra.

Feigenbaum había jugado con números toda su vida. En su adolescencia, sabía calcular logaritmos y senos que casi todo el mundo buscaba en las tablas. En cambio, nunca había aprendido a manejar una calculadora más grande que la manual de su propiedad. En ello coincidía con los físicos y matemáticos, que sentían desdén típico por el pensamiento mecanicista que significaba el trabajo con ordenadores. Había llegado el momento de recurrir a ellos. Rogó a un colega que le enseñase el Fortran, y, al terminar el día, había calculado la constante de una variedad de funciones hasta cinco decimales: 4,66920. Aquella noche leyó en el manual lo que había sobre la precisión doble, y al día siguiente computó hasta 4,6692016090, a saber, hasta obtener la precisión suficiente que convenciera a Stein. No obstante, Feigenbaum no estaba seguro de haberse convencido a sí mismo. Había partido en busca de regularidad —lo que implicaba comprender las matemáticas—; pero también había partido conociendo que aquella clase especial de ecuaciones, como ciertos sistemas físicos, se comporta de modo característico. Las ecuaciones eran sencillas, en resumidas cuentas. Feigenbaum entendía la cuadrática y la del seno, y calcularlas no era ejecutar una hazaña extraordinaria. Sin embargo, algo en el meollo de todas creaba una sola cifra reiteradamente. Había tropezado, acaso con una curiosidad, acaso con una ley desconocida de la naturaleza.

Figúrese que un zoólogo prehistórico decide que unas cosas son más pesadas que otras, que poseen una cualidad abstracta que llama peso, y desea investigar la idea de manera científica. Jamás ha medido el peso, pero cree tener una intuición de él. Contempla serpientes grandes y pequeñas, osos grandes y pequeños, y presume que el peso de aquellos animales guarda cierta relación con su tamaño. Construye una báscula y se pone a pesar serpientes. Y se queda atónito al comprobar que todas pesan lo mismo. Su consternación arrecia cuando descubre que los osos tienen asimismo peso idéntico. El de todos es 4,6692016090. Por consiguiente, el peso no es lo que suponía. El concepto exige emprender de nuevo la meditación desde el principio.

Las corrientes undosas de agua, el balanceo del péndulo, los osciladores electrónicos y muchos sistemas físicos experimentaban una transición en el camino del caos, y aquellas transiciones habían manifestado tanta complejidad, que se resistían al análisis. Todas eran sistemas cuyo mecanismo creía comprenderse muy bien. Los físicos conocían las ecuaciones oportunas; pero aparecía como imposible el hecho de ir de las ecuaciones a la comprensión del comportamiento global a largo plazo. Por desdicha, las ecuaciones sobre los fluidos, incluso sobre los péndulos, resultaban mucho más arcanas que el simple diagrama logístico unidimensional. Pero el descubrimiento de Feigenbaum indicaba que eran incongruentes. Que no hacían al caso. El orden, al surgir, parecía de pronto haber olvidado cuál era la ecuación original. No importaba que fuese cuadrática o trigonométrica: el resultado era el mismo.

—Toda la tradición de la física reza que se aíslan los mecanismos y después el resto sigue adelante —dijo—. Eso se desmorona. Se conocen las ecuaciones precisas, mas no sirven para nada. Se suman todos los fragmentos microscópicos y se advierte la imposibilidad de extenderlos hasta el largo plazo. No son lo importante en el problema. Eso modifica por completo lo que significa saber algo.

Pese a lo tenue del nexo de las ciencias exactas y la física, Feigenbaum tenía pruebas de la necesidad de inventar un procedimiento para calcular problemas no lineales complejos. Hasta entonces todas las técnicas de que disponía habían dependido de los detalles de las funciones. Si era una función de seno, sus cálculos fueron los apropiados para ella. Su hallazgo de la universalidad indicaba que habría que arrojar todas aquellas técnicas por la ventana. La regularidad nada tenía que ver con los senos. Ni con las parábolas. Ni con ninguna función especial. Pero, ¿por qué? Era desconcertante. La naturaleza había descorrido una cortina durante un instante, ofreciendo vislumbres de un orden inesperado. ¿Qué habría detrás de aquella cortina?

H. Bruce Stewart, J. M. Thomson / Nancy Sterngold

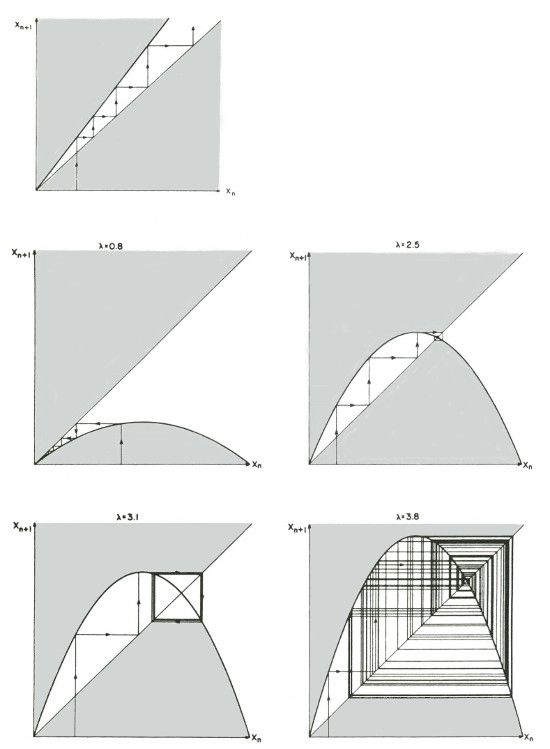

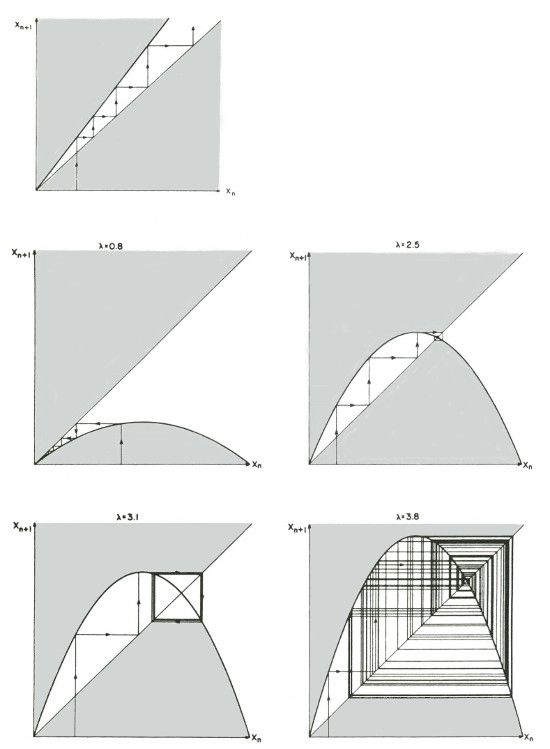

ATAQUE AL CAOS. Una ecuación simple, repetida muchísimas veces: Mitchell Feigenbaum se centró en funciones claras, en las cuales tomó un número como entrada (input) y otro como salida (output). En cuanto a los animales, una función puede expresar la relación entre la población de un año y la del siguiente.

Un modo de visualizar tales funciones consiste en utilizar un diagrama en que el eje horizontal representa la entrada y el vertical la salida. Para cada entrada posible, x, hay sólo una salida, y, y forman una figura que se indica con la línea gruesa.

Después, como representación del comportamiento a largo plazo del sistema, Feigenbaum trazó una trayectoria que empezaba en una x arbitraria. Puesto que cada y era realimentada en la misma función como nueva entrada, logró utilizar una especie de atajo esquemático: la trayectoria se apartaría de la línea de 45 grados, en la que x igualaba a y.

La función más obvia del crecimiento de la población es, para el especialista en ecología, la lineal, a saber, el planteamiento maltusiano de aumento constante e ilimitado según un porcentaje fijo anual (izquierda). Funciones más realistas formaban un arco, que hacía disminuir la población cuando crecía demasiado. Se evidencia con el «diagrama logístico», parábola perfecta, definida por la función y = rx(1 − x), en que el valor de r, de 0 a 4, determina la pendiente de la parábola. Feigenbaum descubrió que lo de menos era la clase de arco que empleaba; los detalles de la ecuación no venían al caso. Lo que importaba era que la función tuviese una «joroba».

El comportamiento dependía sensitivamente de la pendiente, del grado de linealidad o de lo que Robert May consideraba «el florecimiento y la proliferación». Una función demasiado plana acarrearía la extinción: la población inicial acabaría en cero. El aumento de la pendiente produciría el equilibrio estable que los estudiosos tradicionales de la ecología esperaban; ese punto, actuando en todas las trayectorias, era un «atractor» unidimensional.

Más allá de cierto límite, una bifurcación ocasionaba una población oscilante de período dos. A continuación, había más duplicaciones de período y, por último (abajo, derecha), la trayectoria se negaba en redondo a fijarse.

Tales imágenes sirvieron de base inicial a Feigenbaum cuando intentó edificar una teoría. Pensó en términos recurrentes: funciones de funciones, funciones de funciones de funciones, etc.; diagramas con dos jorobas, después con cuatro…