Hojaldre y salsicha

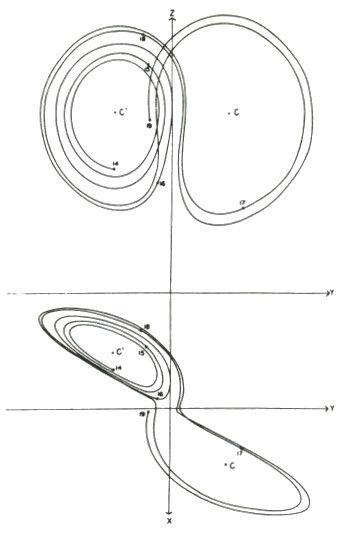

En realidad, la bibliografía científica contenía, en 1971, un pequeño dibujo de la inimaginable bestia que Ruelle y Takens intentaban vivificar. Edward Lorenz había adjuntado a su artículo de 1963 sobre el caos la representación de dos curvas a la derecha, y una dentro de otra, y cinco a la izquierda. La obtención de las siete había necesitado de quinientos cálculos continuos en el ordenador. Un punto, que se movía según aquella trayectoria en el espacio de fases, alrededor de las curvas, ilustraba la lenta rotación caótica de un fluido, tal como lo simulaban las tres ecuaciones de Lorenz referentes a la convección. Como el sistema contaba con tres variables independientes, aquel atractor se hallaba en un espacio tridimensional de fases. Aunque sólo había dibujado un fragmento de él, Lorenz vio más de lo que había dibujado: una especie de espiral doble, como las alas de una mariposa entretejidas con destreza infinita. Cuando el calor creciente de su sistema impelía el fluido en una dirección, la trayectoria permanecía en el ala derecha; cuando el movimiento de rotación se paraba y cambiaba de sentido, la trayectoria se trasladaba a la otra ala.

El atractor era estable, de pocas dimensiones y no periódico. Nunca se cortaba a sí mismo, porque, si lo hacía, volviendo a un sitio en que ya había estado, el movimiento se hubiera repetido en adelante en una curva periódica. Aquello nunca ocurrió; era lo singular, lo precioso, del atractor. Sus lazos y espirales eran infinitamente hondos; jamás se juntaban y jamás se intersecaban. Sin embargo, permanecían dentro de un espacio finito, confinados en una casilla. ¿Cómo acontecía aquello? ¿Cómo cabían en un espacio finito innumerables, infinitas, trayectorias?

EL PRIMER ATRACTOR EXTRAÑO. En 1963, Edward Lorenz logró computar sólo unos pocos ramales iniciales del atractor, en su sistema sencillo de ecuaciones. No obstante, comprendió que el entrelazamiento de las dos alas espirales debía de tener una estructura extraordinaria a escalas invisibles.

En la época anterior a que las imágenes de los fractales de Mandelbrot inundaran el mercado científico, costaba muchísimo concebir los detalles de la construcción de aquella figura. Y Lorenz confesó que había una «contradicción aparente» en su esfuerzo de descripción. «Se hace muy cuesta arriba conciliar la fusión de dos superficies, cada una con una espiral, con la incapacidad de las dos trayectorias para unirse», escribió. Percibió una respuesta demasiado sutil para que apareciese en los escasos cálculos que podía efectuar su ordenador. Donde las espirales parecían juntarse, las superficies tenían que dividirse, comprendió, formando capas separadas como las de un hojaldre escamoso. «Vemos que cada superficie es en realidad dos, de modo que, donde aparentan fusionarse, hay cuatro. Llevando adelante este procedimiento en otro circuito, notamos que hay ocho superficies reales, etc., y concluimos al fin que existe un complejo infinito de superficies, cada una sumamente próxima a esta o aquella de las dos que se funden». No asombra que los meteorologistas de 1963 no se metieran en aquellas honduras, ni tampoco que Ruelle se maravillara y excitara, diez años después, al enterarse de la obra de Lorenz. Le visitó una vez en fecha posterior, y se despidió de él con una débil impresión de chasco, porque no habían hablado sino de la parcela que compartían sus ciencias respectivas. Con su encogimiento peculiar, Lorenz convirtió el encuentro en reunión social, y fueron con sus esposas a un museo de arte.

El esfuerzo de aprovechar las indicaciones de Ruelle y Takens se orientó en dos sentidos. Uno fue la lucha teórica por visualizar los atractores extraños. ¿Era típico el de Lorenz? ¿Qué clases distintas de figuras serían posibles? Otro consistió en el trabajo experimental destinado a confirmar o refutar el acto de fe, acusadamente antimatemático, que reclamaba la aplicabilidad de los atractores extraños al caos en la naturaleza.

En Japón, el estudio de los circuitos eléctricos que imitaban el comportamiento de los resortes mecánicos —aunque con velocidad muy superior—, hizo que Yoshisuke Ueda descubriese un conjunto bellísimo de extraños atractores. (Conoció la versión oriental de la frialdad que había acogido a Ruelle: «Su resultado no pasa de ser una oscilación casi periódica. No se forme un concepto ególatra de los estados estables»). En Alemania Otto Rössler, médico no practicante que llegó al caos por el camino de la química y la biología teórica, vio con rara habilidad los atractores extraños como objetos filosóficos, y dejó las matemáticas en segundo término. El nombre de Rössler quedó unido a un atractor notablemente sencillo, de figura de cinta, con un doblez, y muy estudiado porque no costaba dibujarlo; pero también visualizó otros de más dimensiones.

—Una salchicha dentro de una salchicha dentro de una salchicha —solía decir—. Sáquela, pliéguela, oprímala y colóquela de nuevo.

En verdad, doblar y apretar el espacio era el secreto de construir atractores extraños, y tal vez el de la dinámica de los sistemas reales que los originaban. Rössler sentía que aquellas formas encarnaban en el mundo un principio autoorganizador. Imaginaba algo semejante a una manga de viento en un aeródromo, «una funda abierta con un agujero en el extremo, en la cual el viento se interna», dijo. «Y queda atrapado. La energía hace algo productivo contra su voluntad, como el diablo en una conseja medieval. El principio es que la naturaleza efectúa algo contra su propio querer y, por enmarañarse en sí misma, crea belleza».

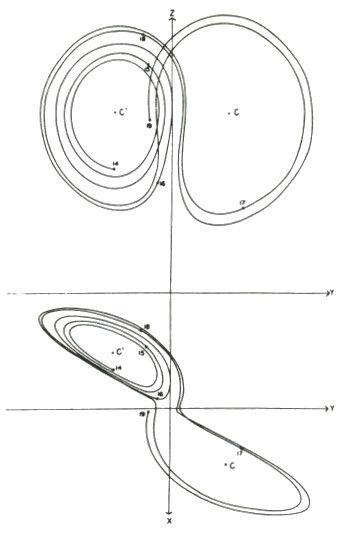

Concretar las imágenes de atractores extraños no era asunto trivial. Las órbitas abrían, de manera típica, vericuetos cada vez más complicados en tres o más dimensiones, originando en el espacio un garabato confuso cuya estructura interna no se percibía desde el exterior. Los científicos emplearon ante todo, para convertir aquellas madejas tridimensionales en figuras planas, la técnica de la proyección, en la que un dibujo representaba la sombra que el atractor arrojaba sobre una superficie. Pero, en el caso de los complejos, la proyección no hacía sino emborronar el detalle en un revoltijo indescifrable. Una técnica más reveladora consistía en el mapa de restitución o mapa de Poincaré, el cual se lograba cortando una rebanada del laberíntico corazón del atractor para sacar de él una porción bidimensional, como el patólogo que prepara un corte muy fino de tejido para un portaobjetos utilizable en el microscopio.

El mapa de Poincaré retira una dimensión del atractor y vuelve una línea continua en una colección de puntos. En cuanto obtiene tal mapa, el científico supone que ha conservado buena parte del movimiento esencial. Puede imaginar, por ejemplo, que un atractor extraño se ajetrea delante de sus ojos, con órbitas que suben y bajan, van de derecha a izquierda y viceversa, y recorren sin dirección fija la pantalla de su ordenador. La órbita deja un punto resplandeciente en el lugar de la intersección, y los puntos constituyen un borrón al azar o insinúan una forma en el fósforo.

El procedimiento comprueba el estado de un sistema a retazos, no de modo continuo. Cuándo ha de ejecutarse la comprobación —dónde se debe sajar la rebanada del atractor extraño— es cuestión que concede cierta flexibilidad al investigador. El intervalo más informativo tal vez corresponda a algún rasgo físico del sistema dinámico. Por ejemplo, un mapa de Poincaré sacaba una muestra de la velocidad de la pesa del péndulo en cada ocasión que recorría su punto más bajo. O el investigador escogía algún intervalo temporal regular frenando los sucesivos estados con un estroboscopio ideal. Con este o con aquel método, tales imágenes acabaron por revelar la fina estructura fractal que Edward Lorenz había barruntado.