El caos como salud

Hay ahora fisiólogos que hablan de enfermedades dinámicas, consistentes en desórdenes de sistemas y en rupturas de coordinación o de control. Una manera de formularlo es: «Sistemas que por lo general oscilan, dejan de hacerlo o lo hacen de modo nuevo e inesperado, y otros, que no acostumbran oscilar, se ponen a hacerlo». Esos síndromes incluyen trastornos respiratorios, tales como jadeos, respiraciones audibles, respiración de Cheyne-Stokes y apnea infantil, relacionada con el de la muerte súbita en la infancia. Hay desórdenes dinámicos de la sangre, entre ellos un género de leucemia en que los desequilibrios alteran el equilibrio de los leucocitos, glóbulos rojos, plaquetas y linfocitos. Algunos científicos especulan que la esquizofrenia y ciertas depresiones pueden pertenecer a esta categoría.

Hay fisiólogos que se inclinan a concebir el caos como salud. Se reconoce, desde hace bastante tiempo, que la no linealidad en los procesos de realimentación sirve para regular y controlar. Dicho escuetamente: el proceso lineal que reciba un empujoncillo tiende a permanecer una pizca alejado de la trayectoria ordinaria; y otro no lineal, con idéntico empujón, propende a retornar al punto de partida. Christian Huygens, físico holandés del siglo XVII, que contribuyó a inventar el reloj de péndulo y la ciencia de la dinámica clásica, dio por casualidad con uno de los grandes ejemplos de esta forma de regulación, o al menos así se cuenta tradicionalmente. Notó un día que un juego de relojes, adosado a una pared, se movían con la sincronización perfecta de coristas bien adiestradas. Sabía que los cronómetros no podían ser tan precisos. La descripción matemática del péndulo de que entonces se disponía no explicaba aquella misteriosa propagación del orden de un péndulo a otro. Huygens coligió correctamente que los relojes se coordinaban con las vibraciones transmitidas por la madera. Este fenómeno, en que un ciclo regular se acopla a otro, se llama arrastre o simpatía. Explica por qué la Luna siempre mira hacia la Tierra o, de modo más general, los satélites artificiales se inclinan a girar en alguna razón de número entero de su período orbital: 1 a 1, 2 a 1 o 3 a 2. Cuando la razón se aproxima a un número entero, la no linealidad de la atracción de marea del satélite tiende a arrastrarlo. Este fenómeno se presenta en toda la electrónica, y hace posible, por ejemplo, que un receptor de radio capte señales incluso cuando su frecuencia encierra pequeñas fluctuaciones. También explica la capacidad de grupos de osciladores, incluyendo los biológicos, como las células cardíacas y encefálicas, para actuar sincronizadamente. Una muestra espectacular de ello en la naturaleza es una luciérnaga del sudeste de Asia, la cual se congrega a millares en los árboles durante el período de reproducción, parpadeando en fantástica armonía espectral.

Con todos esos fenómenos de control, la robustez adquiere importancia crítica: lo bien que un sistema pueda soportar pequeñas sacudidas. Y, en los biológicos, la flexibilidad: cuán bien funciona un sistema en una gama de frecuencias. El arrastre en un solo modo puede convertirse en esclavitud, impidiendo que un sistema se adapte al cambio. Los organismos han de reaccionar a circunstancias que varían rápidamente y sin concierto; ningún ritmo cardíaco o respiratorio queda incluido en las periodicidades estrictas del modelo físico más sencillo, y lo mismo tiene validez en cuanto a los ritmos más sutiles del resto del cuerpo. Algunos investigadores, como Ary Goldberger de la Harvard Medical School, propusieron que la dinámica sana o robusta estaba marcada por estructuras físicas fractales, como las ramificaciones de los tubos bronquiales en el pulmón, y las fibras rectoras del corazón, que permiten una amplia serie de ritmos. Pensando en los argumentos de Robert Shaw, Goldberger notó: «Los procesos fractales asociados con espectros escalares y de banda amplia son “ricos en información”. Los estados periódicos, en cambio, reflejan espectros de banda estrecha y los definen secuencias monótonas, reiterativas, vacías de contenido informador». Tratar aquellos desórdenes, apuntaron tanto él como otros fisiólogos, tal vez dependiese de ampliar la reserva espectral de un sistema, de su posibilidad de recorrer muchas frecuencias sin caer en un canal cerrado periódico.

Arnold Mandell, el psiquiatra y estudioso de la dinámica de San Diego, que defendió a Bernardo Huberman en el caso del movimiento ocular en la esquizofrenia, fue mucho más allá sobre la intervención del caos en la fisiología.

—¿Será posible que la patología matemática, esto es, el caos, sea salud? ¿Y la salud matemática, que es la predecibilidad y lo diferenciador en este género de estructura, sea enfermedad?

Mandell había recurrido al caos, en la temprana fecha de 1977, cuando halló «comportamiento peculiar» en ciertas enzimas del cerebro, que sólo podía interpretarse conforme a los métodos nuevos de la matemática no lineal. Había alentado con frases semejantes el estudio de las marañas oscilantes tridimensionales de moléculas proteínicas; en vez de dibujar estructuras estáticas, afirmó, los biólogos debían entender aquellas moléculas como sistemas dinámicos, capaces de transiciones de fase. Era, como expresó, fanático entusiasta, y su interés primordial se centró en el órgano más caótico.

James A. Yorke

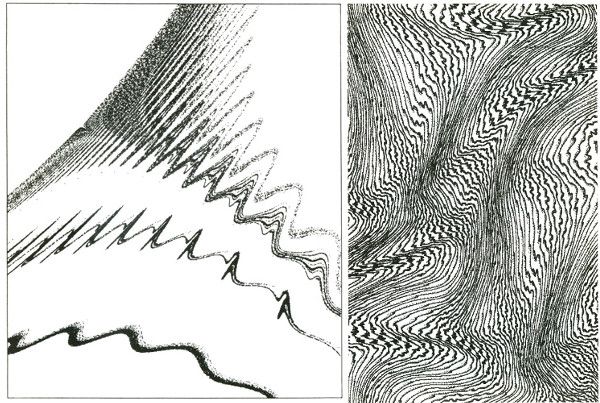

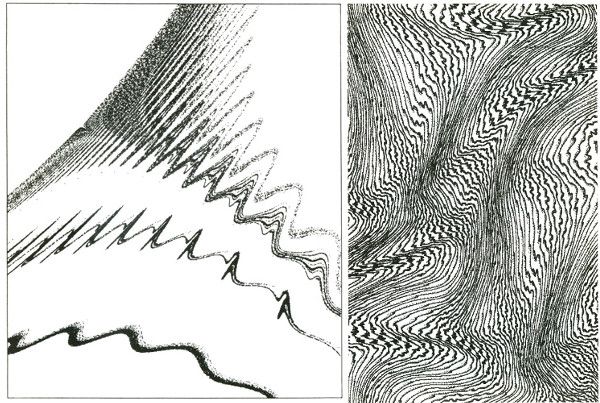

ARMONÍAS CAÓTICAS. La acción recíproca de diferentes ritmos, tales como las frecuencias de radio o las órbitas planetarias, produce una versión especial del caos. Imágenes de ordenador de algunos «atractores» que aparecen en ocasiones cuando tres ritmos coinciden.

Theodor Schwenk

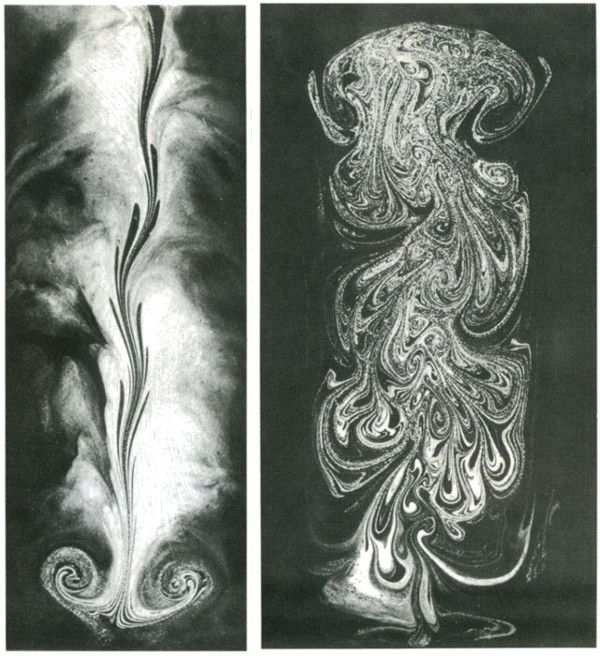

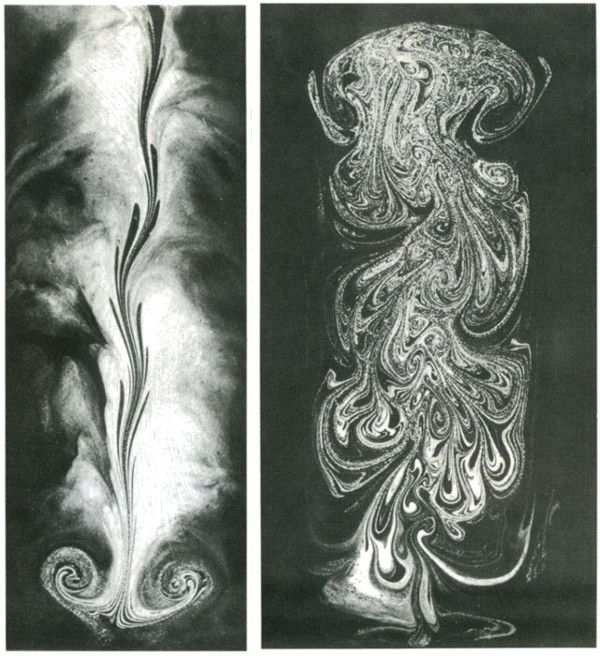

FLUJOS CAÓTICOS. Cuando se introduce una vara en un fluido viscoso, se genera una forma ondulada sencilla. Si la introducción se repite varias veces, aparecen formas más complicadas.

—En biología, se llega al equilibrio con la muerte —dijo—. Cuando os pregunto si vuestro cerebro es un sistema en equilibrio, lo mejor que puedo hacer es ordenaros que no penséis en elefantes durante unos minutos, y entonces sabréis que no es un sistema equilibrado.

En opinión de Mandell, los descubrimientos del caos imponen un cambio en el tratamiento clínico de los trastornos psiquiátricos. Desde el punto de vista objetivo, la acción moderna de la «psicofarmacología» —el empleo de fármacos para tratar todo, desde la ansiedad y el insomnio a la esquizofrenia— tiene que declararse un fracaso. Pocos pacientes —aceptando que lo hagan— se curan. Las manifestaciones más violentas de la enfermedad mental se moderan, pero nadie sabe con qué consecuencias a largo plazo. Mandell ofreció a sus colegas una evaluación escalofriante de las medicinas más utilizadas. Las fenotiazinas, recetadas a los esquizofrénicos, empeoran el trastorno fundamental. Los antidepresivos tricíclicos «aumentan la velocidad del ciclo de los estados de ánimo, y conduce a incrementos a largo plazo del número de recaídas psicopatológicas». Etcétera. Sólo el litio había proporcionado éxitos médicos, indicó Mandell; pero únicamente en el cuidado de determinados trastornos.

En su criterio, el problema era conceptual. Los métodos clásicos para tratar aquella «máquina inestabilísima, dinámica y de infinitas dimensiones» eran lineales y reduccionistas. «El paradigma subyacente es aún: un gen → un péptido → una enzima → un neurotransmisor → un receptor → un comportamiento animal → un síndrome clínico → un fármaco → una escala clínica de clasificación. Señorea en casi toda investigación y tratamiento de la psicofarmacología. Más de cincuenta transmisores, miles de tipos celulares, complicada fenomenología electromagnética e inestabilidad continua, basada en actividad autónoma en todos los niveles, desde las proteínas hasta el electroencefalograma…, y, sin embargo, el cerebro se concibe aún como un cuadro de distribución química». Alguien, expuesto al mundo de la dinámica no lineal, sólo podía dar una contestación: ¡Cuán ingenuos! Mandell instó a sus colegas a que procurasen comprender las móviles geometrías que sustentan sistemas tan complicados como la mente.

Muchos otros científicos emprendieron la aplicación de los formalismos del caos a la investigación de la inteligencia artificial. La dinámica de sistemas que vagaban entre cuencas de atracción, por ejemplo, atrajo a quienes buscaban la forma de establecer modelos de símbolos y recuerdos. El físico que pensara en las ideas como regiones de límites imprecisos, separadas, aunque coincidentes, atrayendo como imanes y, al mismo tiempo, dejando ir, recurriría naturalmente a la imagen de un espacio de fases con «cuencas de atracción». Tales modelos parecían tener los rasgos idóneos: puntos de estabilidad mezclados con inestabilidad, y regiones de límites mutables. Su estructura fractal ofrecía la clase de cualidad de autorreferencia infinita que posee, al parecer, importancia tan esencial en la capacidad de la mente para florecer en ideas, decisiones, emociones y demás elementos de la consciencia. Con el caos o sin él, los científicos cognoscitivos honestos no pueden establecer ya un modelo de la mente como una estructura estática. Reconocen una jerarquía de escalas, desde la neurona en adelante, que brinda la oportunidad al juego recíproco de macroescalas y microescalas, tan peculiar de la turbulencia fluida y de otros procesos dinámicos complejos.

Pauta nacida en lo informe: ésa es la belleza fundamental de la biología y su misterio básico. La vida succiona orden de un océano de desorden. Erwin Schrödinger, pionero de la teoría cuántica y uno de los físicos que efectuaron incursiones de aficionado en la especulación biológica, lo expresó así hace cuarenta años: Un organismo vivo tiene el «asombroso don de concentrar una “corriente de orden” en sí mismo y se libra de esa suerte de decaer en el caos atómico». Parecía evidente a Schrödinger, como físico, que la estructura de la materia viva se diferenciaba de la que estudiaban sus colegas. La piedra angular de la vida —todavía no se llamaba ADN— era un cristal aperiódico. «Hasta ahora hemos tratado en física sólo con cristales periódicos. Para la mente de un físico humilde, son objetos interesantísimos y complicados; representan una de las estructuras materiales más fascinadoras y complicadas con que la naturaleza inanimada confunde su ingenio. No obstante, comparados con el cristal aperiódico, frisan en lo manifiesto e insulso». Se diferenciaban como el papel de pared y el tapiz, como la repetición insistente de un motivo y la variación fastuosa y coherente de la creación de un artista. Los físicos habían aprendido a comprender sólo el papel de pared. Por lo tanto, no maravillaba que hubiesen contribuido tan poco al progreso de la biología.

La opinión de Schrödinger se salía de lo habitual. Que la vida era a la vez ordenada y complicada equivalía a repetir una perogrullada; ver la aperiodicidad como fuente de sus cualidades especiales bordeaba lo místico. En aquella época ni los matemáticos ni los físicos proporcionaron apoyo a la idea. No había instrumentos idóneos para analizar la irregularidad como elemento constitutivo de la vida. Ahora se dispone de ellos.