Arritmia fatal

Winfree narró lo acontecido a un investigador pretérito, George Mines, quien en 1914 tenía veintiocho años de edad. En su laboratorio de la Universidad de McGill, en Montreal, había construido un pequeño aparato que enviaba impulsos eléctricos, débiles y bien regulados, al corazón.

Arthur Winfree

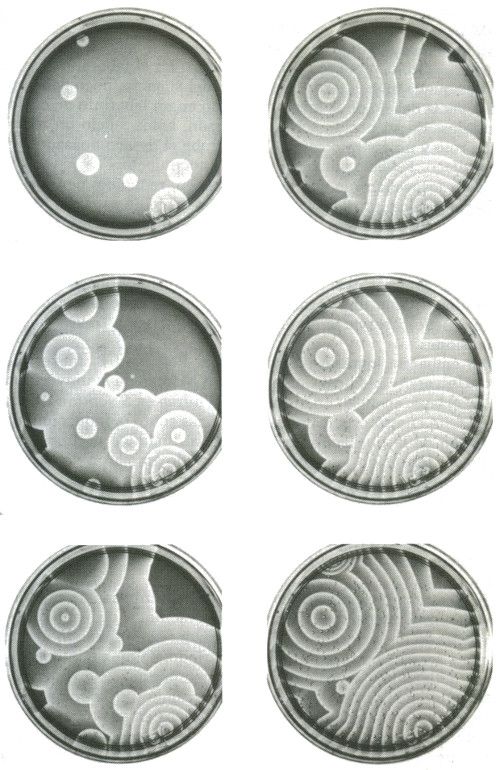

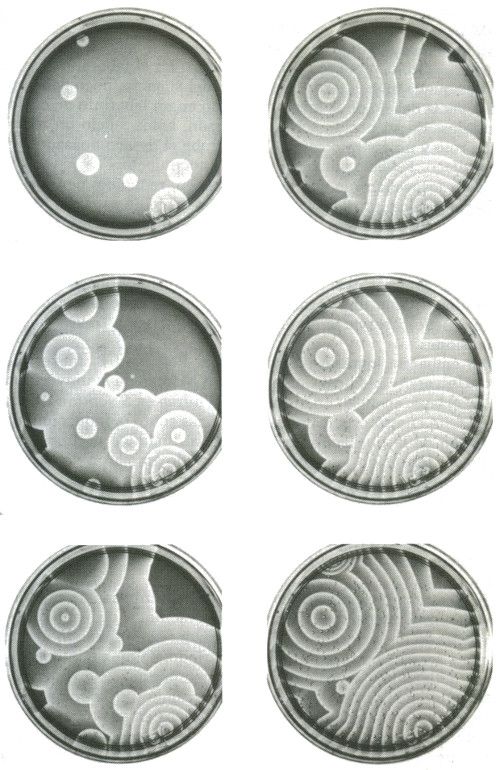

CAOS QUÍMICO. Ondas que se propagaban en círculos concéntricos hacia el exterior, y hasta algunas en espiral, revelaron el caos en la reacción de Beluzov-Zhabotinsky, muy bien estudiada en química. Pautas semejantes se han observado en recipientes que contenían millones de amebas. Arthur Winfree teorizó que tales ondas son análogas a las de actividad eléctrica que recorren el músculo cardíaco de una manera ora regular, ora caprichosa.

«Mines decidió que había llegado el momento de trabajar con seres humanos y eligió el sujeto experimental más accesible: él mismo», escribió Winfree. «Un bedel entró en el laboratorio a las seis de aquella misma tarde, extrañado del silencio, poco habitual. Mines yacía debajo de la mesa, enredado en un laberinto de cables retorcidos. En su pecho, sobre el corazón, había sujeto un mecanismo roto y un aparato cercano registraba el desacompasado latido cardíaco. Falleció sin recobrar el conocimiento».

Es de sospechar que un choque eléctrico, reducido, pero preciso, llegue a hacer fibrilar el corazón, y así debió de pensarlo Mines poco antes de su muerte. Otros pueden adelantar o retrasar el latido siguiente, como en los ritmos circadianos. Hay, no obstante, una diferencia entre los corazones y los relojes biológicos, una imposible de eliminar ni siquiera en un modelo simplificado: el órgano cardíaco tiene una forma en el espacio. Puede asirse con la mano. Puede observarse en él una onda eléctrica a través de tres dimensiones.

Sin embargo, lograrlo pide inventiva. Raymond E. Ideker, del Duke University Medical Center (Centro Médico de la Universidad de Duke) leyó, en 1983, un artículo de Winfree en Scientific American, y notó cuatro predicciones específicas sobre la inducción y la detención de la fibrilación, basadas en la dinámica no lineal y la topología. Ideker no les prestó crédito. Se le antojaron demasiado especulativas y, para un cardiólogo, demasiado abstractas. Al cabo de tres años, las cuatro habían sido ensayadas y confirmadas, e Ideker dirigía un programa avanzado para reunir cuantos datos pudiera y desarrollar con ellos un estudio dinámico del corazón. Era, como describió Winfree, «el equivalente cardíaco del ciclotrón».

El electrocardiograma típico proporciona únicamente una burda visión unidimensional. Durante la operación, el cirujano mueve un electrodo de un sitio a otro del corazón, comprobando de cincuenta a sesenta puntos, durante un período de diez minutos, con lo que obtiene una especie de imagen compuesta. Esta técnica resulta inútil en la fibrilación. El corazón cambia y se estremece con excesiva rapidez. La de Ideker, que se basaba en el proceso de ordenador en tiempo real, consistía en fijar ciento veintiocho electrodos en una red, que colocaba en el corazón como el calcetín en el pie. Los electrodos registraban el campo de voltaje a medida que cada onda recorría el músculo, y el ordenador proporcionaba un mapa cardíaco.

La intención inmediata de Ideker, aparte poner a prueba las ideas teóricas de Winfree, era mejorar los instrumentos eléctricos usados para dominar la fibrilación. Los servicios médicos de urgencia utilizan modelos típicos de desfibriladores, que envían una enérgica descarga eléctrica a través del paciente. A título de experimento, los cardiólogos han desarrollado un pequeño aparato implantable que se fija en el interior de la cavidad torácica de las personas más expuestas al peligro, aunque no se sepa con certeza cómo identificarlas. Ese desfibrilador, algo más grande que un marcapasos, escucha los latidos cardíacos hasta que es necesario propinar la descarga eléctrica. Ideker acumuló los conocimientos imprescindibles para que el diseño de los desfibriladores se transformase de adivinanza, sometida a graves riesgos, en ciencia.