Resplandeció en el reino celeste

la eterna y noble ciudad de Jerusalén,

que es la más alta madre de todos nosotros.

El Rey eterno la ha creado para los buenos

como la digna patria

donde, felices y sin males,

ellos se regocijan sin fin.

Sus numerosas casas están

cercadas por vastas murallas,

pues cada uno recibe su morada

que corresponde a sus acciones.

Pero, a cambio, se le favorece

con una recompensa común,

el amor único

que los acoge en esos muros sagrados.

Himno anónimo del siglo IX.

Esbozado a grandes rasgos el espíritu simbólico de la Edad Media, dirijámonos ahora hacia una catedral y tratemos de saber a qué corresponden sus diversas partes. No consideraremos un monumento en particular, sino más bien un edificio-tipo, un modelo general que comprende los principales rasgos arquitectónicos creados por los constructores, sin olvidar que cada lugar posee su propio genio y ofrece más particularidades que ponen de relieve este o aquel aspecto. La generalidad es necesaria al menos para que nos sintamos en un ambiente conocido, tanto en la más vasta nave gótica como en la más modesta capilla rural, pues entre ellas no hay más que una diferencia de tamaño, no de naturaleza. Las dos son una imagen concreta y coherente del mundo, a condición de que las épocas posteriores no hayan desfigurado su estructura destruyendo los muros o recargando la fachada y el interior con una decoración vacía de sentido.

La catedral que se yergue ante nosotros es la obra de la divina Naturaleza haciendo realidad lo que antes se encontraba oculto. En ella se alían fuerza y majestad. Desde Reims la Real hasta Laon la Sabia los santuarios de la Edad Media encarnan las cualidades más nobles del alma humana. Bien es verdad que son palpables y visibles. Sin embargo sentimos de una manera confusa que asimismo traducen el más allá de lo visible. «Así, pues, hermanos —dice una homilía del siglo II—, si cumplimos la voluntad de Dios perteneceremos a la primera Iglesia, a la que es espiritual, y que fue creada antes del sol y la luna… En efecto, no creo que ignoréis que la Iglesia viva es el cuerpo de Cristo.» El cuerpo de Dios es también la asamblea de fieles reunidos en la iglesia. Debe reflejar la perfecta armonía del cosmos donde todo está cuidadosamente ordenado.

La iglesia espiritual es la reunión de los elegidos o, al menos, de los que aspiran al Conocimiento. Por esto, la palabra de san Cipriano, «Fuera de la Iglesia no hay salvación», no hay que considerarla como la expresión de un dogma restrictivo, sino como un precepto, simbólico. El hombre, igual que el templo, está construido de acuerdo con la Divina Proporción que armoniza la naturaleza de la que los constructores obtienen sus lecciones. Según la fórmula de Lehmann, convierten cada lugar santo en un «laboratorio de energía universal».

Siendo el tiempo material la imagen comprensible del tiempo inmaterial, es necesario, cuando se procede a su construcción, conocer y poner en práctica las leyes propias del mundo sacro. Ezequiel dice:

Y tú, hijo de hombre, describe ese templo; que ellos midan su plano. Enséñales la forma del templo y su plano, sus salidas y sus entradas, su forma y todas sus disposiciones. Pon todo esto por escrito ante sus ojos para que observen su forma y sus disposiciones y se conformen con ellas. Ésta es la carta del Templo: en la cumbre de la montaña, todo el espacio que la rodea es un espacio santo. Ésta es la carta del Templo.

Una conciencia tan aguda de la importancia del edificio sagrado estaba basada en un simbolismo de las partes que lo constituyen. Ya en Egipto se atribuye una significación exacta al suelo, la tierra que produce los seres y las cosas; las columnas, la potencia vertical de la vida, y el techo, el cielo donde se reúnen los dioses.

Poseemos un documento-testimonio que establece la transición entre el antiguo mundo y la Edad Media. Se trata de un himno siriaco, sobre la catedral de Edesa, fundada en 313. Nos enseña que la gloria de Dios reside en ese templo. El maestro de obras fue un tal Basleel, instruido en la arquitectura por Moisés, depositario de la sabiduría de los egipcios. Amidonio, Asaph y Addai fueron sus compañeros para llevar a buen fin esta vasta empresa. En la catedral de Edesa aparecen representados claramente los misterios del plan divino y quien la contempla queda absorto de admiración ante ella.

«En efecto, es una cosa realmente admirable que, dentro de su pequeñez, se parezca al vasto mundo.» Ciertamente, no por sus dimensiones, sino porque respeta el modelo. Juzguémoslo. La catedral está rodeada de agua, recordando el mar; el techo aparece tenso como el cielo y se adorna con mosaicos de oro que figuran el firmamento de relucientes estrellas. En cuanto a la cúpula hace alusión al cielo de los cielos donde viven los ángeles de la corte divina.

Los arcos de la iglesia, amplios y espléndidos, son análogos a las cuatro partes del mundo. Por la variedad de los colores se parecen al gran arco glorioso de las nubes. Otros arcos los rodean a modo de salientes rocosos colgados de la montaña y a ellos está unida toda la techumbre cuyos mármoles revistiendo los tabiques no están hechos por la mano del hombre. Por su esplendor, su pulimento y su blancura, reúnen en ellos la luz.

Sobre el tejado aplicaron plomo para que la lluvia no lo estropeara. La catedral está rodeada de magníficos atrios con dos pórticos formados con columnas. Son los símbolos de las tribus de Israel rodeando el tabernáculo de la alianza. En el coro brilla una luz única distribuida por tres ventanas que nos anuncian el misterio de la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los laterales, numerosas ventanas aumentan la claridad. Son las imágenes de los Apóstoles, de los mártires y de los confesores.

En el centro de la catedral se encuentra un estrado; encima, once columnas representan a los once Apóstoles que se ocultaron y que no traicionaron a Jesús. La columna situada detrás del estrado representa, por su forma, el Gólgota. Sobre ella se ha colocado una cruz luminosa recordando el sacrificio de Cristo.

Cinco puertas se abren en el templo, a semejanza de las cinco vírgenes prudentes que conservaron celosamente el aceite necesario para alumbrar sus lámparas a la llegada de Dios. Por estas puertas entran los fieles, la comunidad de la luz. Los nueve escalones del coro y el trono son la encarnación del trono de Jesucristo y de las nueve órdenes de los ángeles.

«Elevados son los misterios de este Templo relativos a los cielos y la tierra. En él está representada típicamente la sublime Trinidad así como la Ley de Nuestro Salvador. Los apóstoles, sus fundamentos en el Espíritu Santo, y los profetas y los mártires están típicamente representados en él: a ruegos de la madre bendita. ¡Ojalá su memoria esté Allá arriba, en los cielos! ¡Ojalá la sublime Trinidad que ha dado fuerzas a los que la han construido pueda guardarnos de todo mal y librarnos de todo daño!»

La conclusión extremadamente hermosa del himno responde bien al tono del primer Oriente cristiano cuando nada era bastante bello para exaltar el esplendor divino. Tras ese lirismo cuyos acentos nos conmueven profundamente, se esboza una ciencia simbólica de extrema precisión. San Nilo, de un nombre tan evocador, escribió en el siglo V una carta a su amigo Nemertius para explicarle algunos símbolos inscritos en las iglesias. Esta misiva nos descubre un segundo testimonio premedieval relativo a las partes del edificio:

Me habéis rogado que os dé la razón de algunos símbolos. Así, pues, os respondo que las pilas de agua bendita indican la purificación del alma; las columnas significan las enseñanzas divinas; el ábside, que recibe la luz del Oriente, caracteriza los honores rendidos a la santa, consustancial y adorable Trinidad; las piedras representan la unión de las almas firmemente establecidas y que siempre se elevan cada vez más hacia el cielo: los sitiales, las gradas y los bancos designan la diversidad de las almas donde viven los dones del Espíritu Santo y recuerdan las que rodearon a los Apóstoles cuando, en los primeros días, unas lenguas de fuego reposaron sobre sus frentes, y el trono episcopal que se alza en medio del coro de los sacerdotes recuerda la sede del supremo Pontífice, Nuestro Señor Jesucristo.

Seguros de la antigüedad de la tradición simbólica relativa a las moradas sagradas, ahora ya podemos ir hacia las iglesias cristianas a fin de comprender mejor su significación. Los medievales, conservando las enseñanzas del pasado y enriqueciéndolas con su propia experiencia, se muestran muy prolijos en este terreno.

El primer punto que nos ocupará se refiere a las dimensiones del edificio. El obispo Durand de Mendes, que vivió en el siglo XIII, nos enseña que el término ekklesia significa que la Iglesia es católica, es decir, universal porque está establecida y diseminada por el Universo entero. Este gran simbolista nos servirá frecuentemente de guía por el camino que iniciamos. En cuanto al Psalterium Glossatum, estima que el fundamento del templo es la Fe, su altura la Esperanza, su anchura la Caridad y su longitud la Perseverancia. En él, el hombre se desarrolla, se extiende en las cuatro direcciones del espacio.

¿No sabéis —escribe san Pablo— que sois un Templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Porque el Templo de Dios es sagrado y ese Templo sois vosotros.

Si la creación del hombre se debe a una intervención celeste, lo mismo ocurre con la fundación de la catedral. Por ejemplo, en Puy-en-Velay fue un ciervo el que trazó el plano de la futura iglesia sobre una capa de nieve caída en verano. Una vez terminado el edificio, los ángeles acudieron a consagrar la nueva Señora, envueltos en una luz resplandeciente. En el Mont-Saint-Michel, fue un toro enviado por el santo el que indicó al obispo el lugar adecuado para la erección del templo. Se podrían relatar muchas otras leyendas en las que intervienen animales simbólicos encargados de la fuerza creadora. Ellos nos hacen tomar conciencia del hecho de que este mundo se comunica sin cesar con el otro.

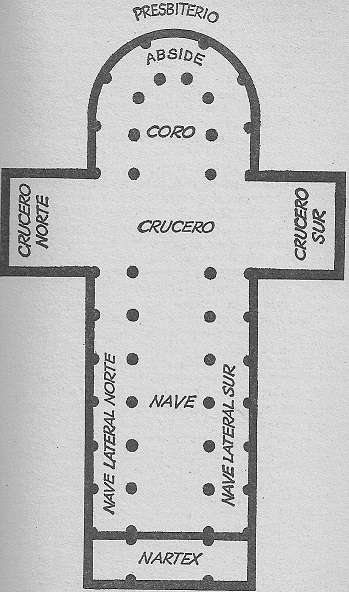

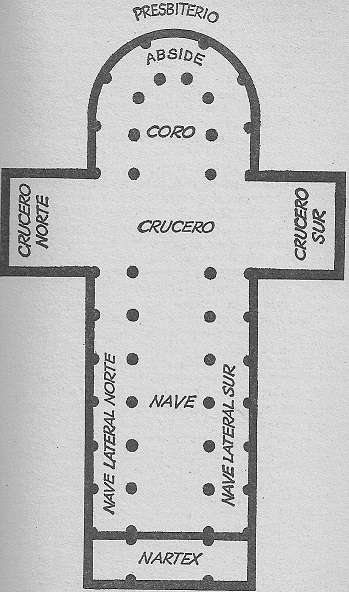

El plano de las catedrales es bastante variable. Sin embargo, el más frecuente es el plano cruciforme, unión de la vertical y la horizontal comunicándose en un mismo centro. En la cruz, este antiguo símbolo representado ya por los egipcios, se unen el espacio y el tiempo, el cielo y la tierra, lo que nos permite colocar nuestro cosmos personal en resonancia con el gran Cosmos. El brazo horizontal traza la línea de los equinoccios y los solsticios mientras que el brazo vertical traza la que sitúa los polos en relación con el plano del ecuador. En la intersección se encuentra el corazón del ser, el eje del Universo. La leyenda dorada cuenta que una cruz de oro salió de la boca de san Francisco y que su cima tocaba el cielo y sus brazos abrazaban la una y la otra parte del mundo. En el cuerpo gigantesco de Jesucristo dibujado por la catedral, el hombre vive en Dios, en lo absoluto. Allí se detienen la duda y el espíritu errático y allí se abren los caminos del conocimiento. Otras formas como el octógono de Aquisgrán, el cuadrado o el plano en trébol resaltan la resurrección y la necesaria purificación del fiel.

La desviación del eje es un fenómeno corriente de la Edad Media. Casi siempre se observa que el eje de la nave no se encuentra en la prolongación exacta del eje del coro. Los arqueólogos, al no encontrar una explicación satisfactoria desde el punto de vista racional, han llegado a la conclusión de que esta anomalía se debe a las irregularidades del suelo, o a la reanudación de un programa de construcción abandonado por dificultades pecuniarias. Según ellos, los constructores de una segunda cantera no habrían logrado respetar la dirección establecida por los de la primera. Esto es olvidar la calidad de los maestros de obras y la capacidad técnica de los gremiales constructores. En realidad, la desviación del eje es una práctica simbólica conocida desde la época faraónica, cuyo ejemplo más célebre puede verse en el templo de Luxor, en el Alto Egipto. La desviación marca la ruptura entre la nave de los fieles, donde aún se busca lo sagrado a través de la razón, y el coro de oficiantes donde se recurre a la intuición, a la visión directa de lo divino. Al rectángulo de la nave sucede la curvatura, esta desviación del eje corresponde a un principio pitagórico caro a los maestros de obras: la simetría, ha muerto, la disimetría es vida. La línea recta es un invento humano absolutamente arbitrario, la línea quebrada es el reconocimiento de la energía que hace vibrar a la Naturaleza.

La orientación de las catedrales es voluntaria:

Soberbia es la altura del templo

que no se inclina hacia la izquierda

ni hacia la derecha,

su elevada fachada mira el oriente del

equinoccio.

Escribe Sidonio Apolinar en el siglo V. La iglesia está vuelta hacia la luz de Oriente, manifestada por el sol. «Que el edificio se extienda en dirección a Oriente como un navío», recomiendan las Constituciones apostólicas insistiendo en el carácter «móvil» del edificio, bajel en el que nos embarcamos para atravesar el mundo.

Como ha descubierto H. Nissen, el templo no está únicamente orientado hacia Levante sino, en muchos casos, hacia el punto del cielo por donde el sol se levanta el día de la fiesta del dios antiguo al que sucedió un santo cristiano. Al simbolismo general de la luz creadora se incorporaban el respeto a las características de un lugar y la voluntad de sacralizarlo.

En el occidente se desvelan los misterios del juicio final y de la muerte del hombre viejo y se afrontan las impurezas de la Humanidad, el pecado en sus diversas formas. En este lugar de desprendimiento, la conciencia se despoja de su materia inútil y vislumbra su redención. En el septentrión reinan el frío, el silencio y la oscuridad. Es allí donde lo divino renace en nosotros y donde forjamos nuestras armas para el combate de la existencia. Además, los alquimistas tenían por costumbre reunirse periódicamente ante el frontispicio norte de las catedrales donde los imagineros grababan símbolos relacionados con su arte. También en el Norte se esculpen escenas del Antiguo Testamento, fundamentos del simbolismo cristiano y fundamentos secretos del ser que comienza a edificarse a sí mismo. Al mediodía, la luz adquiere todo su resplandor, el cuerpo espiritual de la Iglesia irradia su mensaje y el paraíso de los elegidos aparece en plena gloria.

Ni que decir tiene que podrían darse otras interpretaciones de los cuatro puntos cardinales. Un aspecto ha de ser precisado: sólo existen en función del quinto término, del centro inmaterial creador de las cuatro direcciones del espacio. Por esto, cada templo está situado, por naturaleza, en el centro del mundo.

Según Hugues de Saint-Victor, las piedras de los muros son los miembros de la sociedad cristiana que forman otras tantas piedras vivas integrándose en el edificio colectivo. Para san Bernardo, están unidas entre ellas por el Conocimiento y el Amor. En su Racional de los oficios divinos, el obispo de Mendes añade que el Templo de vida no será acabado nunca:

Los fieles predestinados a la vida eterna son las piedras utilizadas en la estructura de ese muro, que siempre se elevará y se construirá hasta el fin de este mundo.

Los muros delimitan el recinto protector, el «círculo mágico» de amplio sentido en el que sólo penetran los nacidos dos veces. Según el Psalterium Glossatum, los laterales de la iglesia aseguran la concordia y la paz entre los hombres gracias a la continencia que san Bernardo consideraba necesaria. Consiste en no dejarse dominar por la mentalidad profana que materializa el espíritu, deformándolo. Su virtud nos conduce a la plenitud, auténtico pacto firmado con el Universo. Las murallas de la catedral son las Santas Escrituras que la defienden de los ataques impíos y de la interpretación literal de los símbolos. Cada muro es una virtud cardinal: la Caridad gobierna el palacio de Dios, la Humildad guarda su tesoro, la Paciencia ilumina el interior y la Pureza mantiene la rectitud.

Los peldaños que conducen a los pórticos evocan los grados que hay que franquear para alcanzar el umbral del templo y recuerdan que éste está construido sobre un promontorio. En efecto, según los mitos antiguos el mundo surgió del caos en forma de colina; cuando los constructores erigen un edificio, conmemoran el acontecimiento. Si el terreno es demasiado llano, los gremiales allanan la dificultad formando un cerro artificial mediante el acarreo de tierra, ya que el símbolo lo domina todo.

El atrio está abierto a todos como un puerto donde el alma acude a atracar. Es la traducción cristiana del peristilo de los antiguos santuarios. Allí se establecía el primer contacto de los neófitos con los iniciados que, durante largas conversaciones, ponían a prueba su voluntad de conocer y su deseo de perfección. Rusybroeck, mostrando su conformidad con las enseñanzas antiguas, decía que los atrios encarnan la existencia conforme a las leyes morales, q sea, el primer paso poje el camino de la conciencia. Los catecúmenos, futuros iniciados al mensaje divino, no entraban en la iglesia con los bautizados. Durante la celebración meditaban en el nártex, el atrio cubierto. En algunas ocasiones un segundo nártex, construido en el interior, hacía alusión a una preparación más profunda del postulante, ya entonces muy próximo a su entrada real en la comunidad.

La pila de agua bendita, gamellón de resurrección que contiene las aguas primordiales, se encuentra colocado delante de la entrada de la iglesia. Por lo general, está construido de acuerdo con el número ocho, conjunción del cuatro, símbolo del cuerpo, del tres, símbolo del alma, y del uno, símbolo de Dios. Ocho representa la vida nueva que sigue él bautismo y la purificación del rostro, de las manos y de los pies. Gracias al agua bautismal, el hombre recibe la fuente de vida. Además, las pilas fueron objeto de una decoración bastante asombrosa en la época medieval. En el siglo XII, el abad Hellin encargó a Renier de Huy unas pilas bautismales reposando sobre doce toros. Simbolizaban el mar de bronce del templo de Jerusalén. En la iglesia de Notre-Dame d’Airaines (Somme) se encuentran unas fuentes bautismales del siglo XI tan grandes que un hombre se bañaba entero. Sus esculturas representan a los bautizados cogidos del brazo. Un detalle extraordinario: un dragón habla al oído de uno de ellos para revelarle la lengua misteriosa que permite conocer los secretos del cielo y de la tierra.

Los arbotantes cuyas esbeltas curvas despiertan hoy tanta admiración, tan diáfanas a veces que parecen casi irreales, indican la Esperanza que eleva al hombre hacia los cielos y le ofrece la posibilidad de profundizar su concepción de lo divino. Encarnan también los poderes temporales que protegen la vida espiritual, la sociedad bien formada sosteniendo espontáneamente su centro más vital, la catedral en la ciudad. Los contrafuertes son para los muros lo que la Fe es al Espíritu, la fuerza indispensable que mantiene la creación interior. Constituyen la masa cualitativa que resiste las deformaciones del tiempo, establecen un ritmo con el edificio en el exterior. Sus proyecciones llegan hasta las nubes, sus raíces están aferradas a la roca más sólida. El arbotante traza las volutas de la belleza en el espacio externo del templo. Equilibrio entre lo alto y lo bajo, salto en la altura, traduce el valor inalterable del hombre a la búsqueda de lo sagrado.

El techo es análogo al manto de los cielos que cubre la tierra regulando la intensidad de la luz solar. Según Máximo el Confesor, la techumbre es tensa como el cielo, imita el firmamento estrellado. Con ella, la Caridad protege a los hombres regenerados, está adornada con gárgolas y otras figuras simbólicas cuya tarea es la de dispersar tempestades y faltas de armonía. El armazón es el sostén aportado por la Palabra santa mientras que las tejas representan los caballeros del Alto Maestro que rechazan a los profanos y luchan sin cesar contra los demonios. No olvidemos los maravillosos bosques, siendo uno de los más célebres ejemplos el de Notre-Dame de París. En sus jambas, finas y sólidas los carpinteros han multiplicado las dificultades técnicas a fin de realizar la obra perfecta.

Las torres de la iglesia son los prelados y los predicadores. Su cúspide es el espíritu que tiende hacia la más grande elevación. A veces, como en Chartres, están adornadas con dos luminarias, el sol y la luna, luz activa y luz reflexiva. Las torres son asimismo la imagen del canto que se eleva desde el coro de los hijos reunidos en honor de su Padre común, y por esto albergan las campanas, almas vibrantes de la catedral, guardianas del ritmo sonoro que esconden la marcha del tiempo y el desenvolvimiento de la liturgia.

El gallo, según san Ambrosio, es Jesucristo que nos despierta y nos dirige. Canta al sol saliente y ahuyenta a los demonios nocturnos. Según Prudencio, escritor del siglo IV,

El ave vigilante nos despierta,

y sus cantos redoblados

parecen ahuyentar la noche.

Jesús se hace oír

por el alma que dormita

y la llama a la vida

adonde su día nos conduce.

El ave domina el conjuro temporal del templo. Cada hálito anima al gallo que vigila la ciudad cuyas miradas le contemplan.

Las puertas son las aberturas en el cielo: «Yo soy la Puerta —decía Cristo— y quien entre por mí se salvará.» Se ha hecho observar con acierto que la puerta resumía todo el santuario. Su semicírculo superior es idéntico al coro, su rectángulo inferior a la nave. Delante de las puertas se presta juramento, se cambian las promesas de matrimonio y se hace justicia. El que las franquea ha dejado de pertenecer al pasado y se sitúa en el porvenir. No olvidemos que cumplen una doble función: el paso desde fuera hacia dentro y la salida del interior al exterior. En el primer caso nos dirigimos hacia la puerta pequeña del Norte. El Evangelio de san Mateo dice que «son pocos los que encuentran el camino que conduce a la vida». Corresponde al sendero preferido de Pitágoras, ese difícil pasaje que tan sólo franquean los elegidos, la puerta estrecha de la Gracia. Por el contrario, a la gran puerta central del frontispicio Oeste se la llama «real». Por ella sale el Hombre consumado que vive la realeza del Espíritu y a quien corresponde transmitirla.

La nave, donde se inscribe una parte del cuerpo de Jesucristo, desde el torso a los pies, es el arca sagrada; en ella se reúne la comunidad en su viaje hacia la luz. Construida para recibir, representa la matriz que permite desarrollarse al ideal. Representando una nave volcada, traza de nuevo el proceso de la razón en el sentido medieval de la expresión, es decir, del conjunto de leyes que rigen lo sagrado. Cuando una iglesia tiene varias naves, esto indica la multiplicidad de los caminos conducentes a la morada del Padre.

El pavimento es el fundamento de la Fe y del Conocimiento. Con ocasión de las ceremonias de consagración, el obispo escribía sobre él el alfabeto simbólico cuyas letras equivalían a las cualidades creadoras del hombre. Encarna la pobreza de espíritu, la humildad necesaria al peregrino. En la iniciación de los constructores el embaldosado mosaico, en el que alternan el blanco y el negro, desempeñan un papel considerable. Es la imagen de un orden simbólico en el que el día y la noche, la luz y las tinieblas se completan sin enfrentarse.

El laberinto está inscrito en el pavimento de la nave. En su centro aparece frecuentemente la figura desuno o varios maestros de obras, símbolos en este mundo del arquitecto divino. Los meandros del laberinto son las tramas de la existencia humana, sus gozos y sus penas, así como la floración de la Naturaleza. El laberinto llamado «camino de Jerusalén», o «lugar de Jerusalén», era el punto terminal de los peregrinajes de la carne y el espíritu. Se recorren sus derredores de rodillas utilizando el «Hilo de Ariadna», el cordel dé los constructores, a fin de llegar hasta el corazón del símbolo y de regresar para transmitir la experiencia adquirida. En cierto modo, el laberinto es el camino de los constructores que parten a la búsqueda de su oriente perdido. En esta ruta el hombre se despoja y revive la aventura del Gólgota. Perdido entre la multitud, el peregrino de la Edad Media aspira a la fraternidad de los constructores que comulgan al servicia de Dios.

Pilares y columnas son las virtudes propias de los obispos y los sacerdotes. Sus fustes simbolizan los celebrantes que sostienen la Iglesia con la Palabra y las bases los que perpetúan los ritos sobre los que se funda la vida comunitaria. Durand escribe:

Aun cuando en una iglesia haya un gran número de columnas, sin embargo, sólo hay siete, según esta palabra: «La Sabiduría se ha construido una casa, y ha tallado y ha colocado en ella siete columnas.»

Entre las arquerías, hay dos que presentan notables particularidades: la famosa ojiva es el arco en triángulo equilátero, el movimiento de la piedra trazando en el espacio la Trinidad. En cuanto a las bases del arco triunfal, gran arcada a la entrada del coro, estaban primitivamente unidas por la viga de gloria coronada por un gran crucifijo. Más tarde, fue remplazada por el ambón. Bajo este arco el hombre participaba en el triunfo celeste cerca de la corona del templo, el coro.

Ventanas y vidrieras nos dejan escuchar los discursos de los santos. La luz, al pasar a través de los vidrios de color, difunde en el interior de la iglesia el sentido oculto de los símbolos y la fraternidad entre la asamblea. Los cristales, transparentes y difusos a la vez, son la imagen de los libros revelados que rechazan el viento y la lluvia impidiendo que penetre en el templo lo que sea perjudicial. Dando paso a la claridad del auténtico sol, la dirigen hacia el corazón de los fieles. Son más amplias en el interior porque el sentido misterioso de la vida es mucho más vasto que la apariencia. Además, las ventanas representan los cinco sentidos del cuerpo. Su forma significa que deben ser más estrechas por fuerza a fin de no atraer con ellos las vanidades de este mundo y más amplias por dentro para recibir en abundancia los dones espirituales y las bellezas del Cosmos.

La bóveda es la vida celeste. Su nombre procede del latín volvere «volver». Indica que, a imagen de los astros, lleva a cabo un movimiento circular. La bóveda de las catedrales no es inmóvil; sus piedras vibran, registran las resonancias del Universo. Con su curvatura logran la perfección en la belleza; es el Verbo quien las engendra. Sus nervaduras están concebidas en función de las sombras, los juegos de luz nos enseñan el juego sagrado de la vida en el que nuestro único adversario somos nosotros mismos. A nosotros nos corresponde orientar nuestro destino hacia los puntos de la bóveda donde convergen las líneas.

Con el ambón que cierra la nave, abordamos la iglesia en la iglesia, la parte secreta del templo. El ambón aparece probablemente en el siglo XII, estableciendo una frontera semejante al iconostasio de los edificios orientales conocidos desde el siglo IV. Las puertas de las naos faraónicas. La palabra «ambón» es la primera de una fórmula litúrgica recitada por un lector que pedía a un celebrante su bendición antes de transmitir a la asamblea la Epístola o el Evangelio. En la parte anterior del templo el pueblo escucha y reza; al otro lado del ambón, en el coro, el clero canta y admira a la divinidad. Los fieles no debían ver, en consecuencia, los misterios celebrados por los hombres de Dios que tras una larga caminata alcanzaran el dominio de los símbolos. Aun permaneciendo en el interior del templo, los simples bautizados recibían indirectamente el mensaje sagrado, comunicado por un oficiante desde lo alto del ambón. Esta regla, abandonada a finales de la Edad Media, había de ser aplicada siempre en las antiguas sociedades tradicionales, empeñadas siempre en marcar con claridad las sucesivas etapas de la vida en espíritu.

El crucero, según Honorius d’Autun, representa los brazos de Cristo, los dos principios de la acción: el brazo izquierdo es receptividad a la divino, el derecho es su puesta en obra en la Naturaleza. Los que se colocaban en los brazos del crucero, veían el misterio de una manera oblicua, aun parcial. Centro, vertical y horizontal se unen en el cruce del crucero y ordenan la jerarquía de valores con el fin de que el hombre adquiera su justa proporción en la gran obra al encontrar la «medida común» a todos sus hermanos. Con el viaje definitivo hacia el coro, queda así colocado nuestro cuerpo en el cruce de los caminos. La clave de la bóveda, que la domina, es a menudo una corona hueca en su centro. Se reconoce el símbolo del Ojo celeste o de la corona de acacia de los antiguos misterios, evocando a la vez la «putrefacción» alquimista y el conocimiento reconstituido.

En la catedral se erigen diversos altares. Son 4as «cosas altas», las hogueras elevadas sobre las que los primeros sacerdotes quemaban el incienso y celebraban el sacrificio. El altar mayor es el corazón de Cristo situado en el centro del cuerpo del Universo. Se llega hasta él por tres peldaños, las tres resurrecciones del bautismo. En el interior de esa mesa de refrigerio comunitaria se encontraban las reliquias de los mártires y de los antepasados que nos han abierto el camino. El altar es, en cierto modo, la cripta (etimológicamente, la oculta) que ascendiendo desde las profundidades de la tierra surge en la iglesia en forma de piedra fundamental. Para ella, es posible comulgar con el centro de todas las cosas. El altar, síntesis de las aspiraciones más elevadas, es la Madre verdadera de los seres.

Coro, ábside y presbiterio son los distintos nombres del santuario. El coro de los antiguos era el lugar donde evolucionaban los danzantes, traduciendo mediante un rito la marcha eterna de la creación. El coro es la corona colocada sobre la cabeza de Cristo inscrito en esta parte del edificio y el signo de la realeza del hombre logrado. Además, la construcción de una catedral se comenzaba por esta «caja craneal», vuelta hacia la fuente de luz. La palabra presbitería, relacionada con el latín caput, cabeza, designaba la abertura de la túnica por la que la cabeza emerge de la túnica; no cabría forma mejor de evocar la salida al día, el emerger de las tinieblas.

En cuanto al ábside, originalmente fue la extremidad semicircular de la basílica donde ponía cátedra el obispo de las primeras comunidades cristianas.

El santuario de la catedral es un santasantórum, una esfera en la que se revela la actividad celeste y la Unidad ilimitada de Dios. Antes del movimiento está la vibración; por ello los maestros de obra hubieron de realizar proezas con el fin de engendrar ese lugar supremo, a la vez receptáculo y emisor, comparable al atanor de los alquimistas, donde se reproduce el milagro de la primera mañana. Adosado al muro de Levante había un altar donde el sacerdote celebraba maitines frente a Oriente, consagrando lo que debía ser y devenir. El coro es el despertar deslumbrante de lo sagrado, el nacimiento de la Vida.

El deambulatorio se recorre a lo largo y a lo ancho, según la etimología del término, realizando un viaje circular alrededor del centro. Las antiguas sacristías se abrían sobre el coro, ya que simbolizaban el seno de la Virgen en el que Jesucristo se reviste con la santa vestidura de su carne. El sacerdote, portador de las vestiduras litúrgicas, es Jesucristo viniendo al mundo. El trono del obispo, su cátedra (de ahí el término catedral) es la representación material del trono espiritual del Señor. Está situado en el fondo del ábside, en la cumbre simbólica del gran cuerpo, en el eje frontispicio real de Occidente. Puede observarse un magnífico ejemplo en la primacial Saint-Jean-de-Lyon, madre de los galos, donde encima del trono aparece esculpida la imagen del Padre celeste, acompañada de la inscripción: «Yo soy aquél que es.»

Todavía hemos de examinar los dos elementos que aportarán lo esencial dé nuestros materiales para el estudio del simbolismo medieval: las sillas de coro y los capiteles. Sitial procede del germánico stal, «lugar, sitio». En sus sillas se instalan los miembros del clero, a ambos lados del coro. Para Sicardi de Cremona, las sillas de coro son los distintos lugares celestes reservados a los elegidos. En el Rational leemos:

La coma de las sillas de coro representa a los contemplativos en cuya alma Dios reposa sin ofensa y que, a causa de su mérito en extremo elevado, contemplan también por anticipado el esplendor de la vida eterna y se les compara al oro por el destello de la santidad.

Estas comas son imágenes del lecho de reposo en oro mencionado en el Cantar de los Cantares. Se olvidan las fatigas del cuerpo hasta el punto de que el espíritu se recrea.

El capitel, superficie privilegiada donde se esculpen la mayoría de las escenas simbólicas, es el espíritu de la columna, la vibración que recorre el cuerpo de piedra cuyo eco prolonga en nosotros mismos. El obispo Durand de Mendes nos revela el secreto en una frase para nosotros de importancia primordial: «Los capiteles —dice— son las palabras de las Santas Escrituras que la Iglesia nos impone el deber de meditar y a las cuales hemos de adaptar nuestras acciones, observándolas.»

Igual que a través de la arquitectura se revelan las leyes del Número y de la Divina Proporción, por los capiteles y las sillas de coro se desvela la vida eterna del símbolo cuya comprensión nos ayuda a construir una vida sagrada. Al escuchar su voz cada uno encuentra su justo lugar en la catedral. Cinco siglos después del cierre de las canteras donde los constructores erigían aquí abajo la Ciudad de las alturas, el hálito de la Edad Media nos llega con todo su vigor: «Igual que la iglesia corporal o material está construida con piedras juntas y ensambladas, la asamblea espiritual forma un Todo compuesto por un gran número de seres humanos diferentes de edad y de rango.»