Alfa y Omega, ¡oh gran Dios!

Tú lo diriges todo por encima,

Tú lo soportas todo por debajo.

Tú lo abarcas todo desde fuera,

Tú lo llenas todo desde dentro,

Tú mueves el mundo sin ser movido,

Tú tienes sitio sin ser tenido,

Tú cambias los tiempos sin ser cambiado,

Tú fijas lo que va errante sin ser fijado,

Tú lo has terminado todo a la vez

sobre el modelo de tu espíritu sublime.

HILDEBERTO DE LAVARDIN (1056-1133)

Extracto del Himno a la Trinidad

En la Edad Media todo se considera a través de la criba del símbolo. Este signo de la presencia divina se utiliza en todos los niveles de la aventura humana, se trata de la Historia, de la sociedad o de la religión. Semejante actitud, que podría parecemos sistemática o arbitraria es, en realidad, la puesta en práctica de una asombrosa toma de conciencia. El mundo es una palabra de Dios, pues el mundo es sagrado. Pero esa cualidad de «sagrado» es la cosa más frágil del mundo; si no andamos con cuidado se encuentra incesantemente en peligro de desvanecerse y desaparecer. A fin de que subsista sobre esta Tierra y que podamos escuchar la voz divina, debemos utilizar el símbolo como una red gigantesca cuyas mallas sólo dejarán pasar lo esencial de la Naturaleza y la experiencia humana rechazando todo lo inútil y lo superficial.

Constantemente se pone en tela de juicio a la civilización medieval que podría ser definida como una tentativa de sacralización del mundo. Con ocasión de los antiguos carnavales, se veía surgir una especie de salvaje de cabellos largos, vestido con unas pieles de animales y unas hojas. Agitaba un pesado garrote, con el que amenazaba a todos y a cada uno. Representaba al instinto desordenado que nunca se logra domeñar de una manera definitiva. Los medievales no lo despreciaban, porque él contenía una savia necesaria para la renovación de las relaciones humanas, pero tampoco lo dejaban completamente libre de toda regla.

La Edad Media, con la profunda sencillez que le era propia, se interrogó sobre aquellas ciencias indispensables al hombre para llegar a realizarse. La respuesta fue tan clara como la pregunta: son útiles el conocimiento de la forma de creación utilizada por Dios, el de los santos que ofrecen modelos de perfección, el de las virtudes y los vicios, el de las ciencias herméticas y los símbolos, el del arte sagrado y del oficio que sacraliza. Todo lo demás es pura charlatanería.

La Edad Media detesta los problemas abstractos que desembocan en un intelectualismo frenético y nos aíslan de lo cotidiano. Un filósofo llamado Amfiteo creía que su saber bastaría para comprenderlo todo y alardeaba de poder aclarar cualquier dificultad con su solo razonamiento. Un día, mientras se paseaba por la orilla del mar vio que un niño echaba agua en un agujero. «¿Qué haces?», le preguntó. «Intentó meter el Océano en este agujero», respondió el niño. El filósofo se burló de él, pero su joven interlocutor, sin alterarse, le afirmó sonriendo: «Lo lograré mucho antes de que sepáis donde se encontraba Dios antes de la Creación.» En efecto, poco importa. Esto siempre nos eludirá y en el fondo no tenemos ninguna necesidad de esa ciencia. Son mucho más importantes la práctica del arte de vivir y el perfecto conocimiento de un oficio.

El estudio más superficial de la civilización medieval muestra con toda evidencia la parte inmensa que el simbolismo ocupaba en la formación del espíritu. Por ejemplo, pensemos que la enseñanza en las universidades del siglo XII —sin la más mínima relación con las nuestras— estaba basada en el conocimiento de las siete artes liberales: gramática o arte del verbo, dialéctica o arte de la inteligencia, retórica o arte de la transmisión, aritmética o arte de los números, astrología o arte del cosmos, música o arte de los ritmos, geometría o arte de la construcción. En cada paso del aprendizaje del religioso, del constructor o del artesano nos encontramos con el símbolo.

Por ejemplo, el hombre que no conoce el secreto de los Números, es menos que un animal. ¿Cómo ignorar que el Uno está oculto en todo cuanto existe, que el Dos rige la alternancia del día y la noche, de la creación y la meditación, que el Tres corresponde a la conciencia, que el Cuatro define las direcciones del espacio y que el Cinco asegura la armonía humana? Demostración aún más significativa, cada ser posee su Número particular; el del trigo no es el mismo que el del tigre, el del sacerdote no es el del mercader. De hecho, el Número, que no hay que confundirlo con la cifra de la sigla matemática, es la auténtica naturaleza de cada cosa. Conocer a nuestro semejante es conocer su Número, sus características que lo convierten en un ser único a quien no puede confundirse con ningún otro. La ciencia de los Números de la Edad Media cuenta sobre su ábaco a los vivos o, más exactamente, les concede un Número específico y corre a su cargo hacerlo fructificar durante su paso por la tierra. El guepardo, que es dulce como un cordero, traiciona su Número, no es fiel a su verdad de fiera. De la misma manera, el hombre que no penetra en Dios traiciona su naturaleza profunda y se condena a sí mismo a su pérdida.

¿Qué es lo más bello en este mundo? El alma, responden los textos. ¿Qué es lo más feo? También el alma. En efecto, el alma purificada y ennoblecida por las pruebas cotidianas utiliza el símbolo a manera de llama regeneradora mientras que el alma disgregada sólo busca su beneficio personal e inflige a su poseedor las peores calamidades. Torturada, dislocada, lo hace extraviarse por los caminos de trochas y lo incita a adorar a los ídolos más monstruosos. Cometemos el error de imaginarnos al alma con la forma de un angelote inofensivo y desencarnado mientras que, para la Edad Media, era un instrumento muy concreto cuyo equivocado manejo causaba la muerte del obrero poco hábil.

Los defectos perniciosos que la desnivelan son la ignorancia y la envidia, a menudo representadas en los capiteles. Ignorancia no es falta de Conocimiento, sino negarse a conocer. El ignorante es aquél que se considera superior a la divinidad y adora a su «yo» olvidando sus errores. Atraviesa el mundo a manera de un fantasma, de una sombra sin consistencia. El envidioso comete un pecado contra el espíritu al dar de lado su perfeccionamiento; desea robar a los otros lo que ya se encuentra en él. Aquél que envidia las proezas del caballero o las obras maestras del artesano no acepta convertirse él mismo en caballero o artesano y acaba oscureciendo su alma.

La Edad Media estima que el mundo es perfecto como lo demuestra su forma redonda; ésa es la razón de que no haya principio ni fin. Dios lo ha creado por caridad, con el fin de que se manifieste la Sabiduría y podamos hacerla nuestra. Dentro de esta perspectiva se plantea una cuestión irritante: ¿Qué es el mal? «Vuestra pregunta está mal formulada —contesta la Edad Media—. El mal no existe, por naturaleza una cosa es mala cuando nosotros hacemos mal uso de ella. Además Dios no creó el mal al organizar el Universo. Fue el diablo quien lo inventó e inventar no es crear.» Dicho de otra manera el mal es un «gab», una chanza astuta destinada a desorientar a los filósofos incompetentes y a los malos obreros.

Nos guste o no, se impone un hecho: el mundo objetivo no existe. Es lo que nosotros sentimos y su realidad se calibra según la experiencia que tenemos. Se admira al maestro de obras porque ha viajado mucho y ha practicado todos los oficios. Desborda, de un vasto mundo y está sometido, más que cualquier otro, a la prueba de múltiples formas materiales a las que impone su maestría. No ha desdeñado este interrogante decisivo: ¿Qué has hecho con la pieza de oro que Dios te ha confiado? Tenemos un «talento», en toda la acepción de la palabra, y debemos hacerlo fructificar mediante actos útiles para la buena marcha del Universo y de la sociedad entera.

Al pie del árbol se encuentra el hacha, observa la Edad Media. Malhechor es quien no la coge y el que, con pretextos fútiles, prefiere dormir en los campos. Todo está presente, todo se encuentra a nuestro alcance: el hacha simboliza el instrumento, el árbol la materia. Si lo deseamos verdaderamente sabremos asestar los golpes eficaces y construiremos una morada. El espíritu, ese viajero infatigable que recorre las provincias del reino, vendrá a sentarse a nuestra mesa.

Empuñemos, pues, esa hacha y partamos hacia el bosque de los símbolos medievales para encontrar algunos puntos de referencia que nos harán comprender mejor por qué y cómo nuestro mundo es una palabra de Dios. El primer alto en el camino se efectúa ante el misterio del tiempo.

En Vézelay, en Autun, en Notre-Dame de París, en Lyon, en Vienne, en Lescure d’Albigeois, en Burdeos, en Issoire y en tantas otras construcciones contemplamos los signos del Zodíaco que revelan las leyes del cielo y la manera de adaptarse sacralizando el tiempo. La vitalidad creadora de Aries, el equilibrio dinámico de Tauro, la inteligencia de los Géminis, la gestación de Cáncer, la nobleza de Leo, el recogimiento de Virgo, la justicia de Libra, la transmutación de Escorpión, el viaje espiritual de Sagitario, la ascensión de Capricornio, la transmisión de Acuario y la percepción sensible de Piscis son cualidades simbólicas que cada individuo puede integrar para convertirse en el hombre zodiacal más allá del tiempo. La astrología medieval es una voluntad de armonía que no se satisface con los cálculos de la astronomía y hace comunicar al hombre con el cielo que lleva en sí.

El año es Dios formando un círculo que rodea al mundo. Por ello es tangente en todas las regiones del globo y lo encontramos a cada paso si nos hacemos semejantes a dos personajes de cuento, Nicolás-ojo-despierto y Juan-que-no-se-asombra-de-nada. Los grandes momentos del año son objeto de fiestas simbólicas. En los solsticios, por ejemplo, la población se reúne, tanto en las ciudades como en los campos, y celebra el sol con danzas, cantos y juegos. En la Edad Media, uno de los principales símbolos del tiempo no es cristiano. Se trata del dios Jano con dos rostros, uno barbudo y el otro imberbe. En Amiens preside el banquete en honor del año que muere y el del que nace. Vuelto hacia el pasado también lo está hacia el porvenir y conoce los acontecimientos tanto de este mundo como del otro. Incluso algunos llegaron a pensar que la célebre santa Genoveva, protectora de París, era un personaje simbólico cuyo nombre procedía de la contracción de dos palabras latinas Janua nova, «puerta nueva» del año.

Existe un hecho muy significativo y es que la Edad Media había santificado el calendario entero creando un Almanaque santo, sacralizando el primero de enero. Era afirmar con la máxima fuerza que el año es sagrado y que cada día revela una verdad. No se dice nunca «el trece de junio» o «el catorce de mayo», sino que se establece la fecha hablando de dos días antes de santa Bárbara o de tres días después de san Miguel. El hombre medieval sitúa el tiempo que pasa en relación con los santos que ejercen una influencia a la vez sobre la vida espiritual, el clima y la producción agrícola.

La semana es una obra celeste que nos enseña a vivir según el ritmo de los; planetas: el domingo es el día del sol, el lunes el de la luna, el martes corresponde a Marte, el miércoles es el de Mercurio, el jueves el de Júpiter, el viernes, el de Venus y el sábado el de Saturno. Cada nueva semana se presenta la ocasión de percibir mejor el mensaje de los planetas cuya influencia hemos de controlar en vez de someternos a ella. La jornada del hombre piadoso comienza a las tres de la madrugada para los laudes, es decir, para la alegría. ¿Cómo no regocijarse ante un nuevo día que no será igual a ningún otro y que nos aportará la visión de numerosos misterios que antes se nos habían escapado?

Cuando el hombre medieval se despierta, no se levanta en seguida. En primer lugar, ha de orientar la jornada que empieza, a ejemplo del Creador que meditó antes de moldear el Universo. Medita sobre su acción que responde a tres principios: ser útil a sí mismo, ser útil al prójimo y ser útil a la comunidad de los hombres. Cuando ha repetido tres veces estas decisiones, ha llegado el momento de ponerse en pie y dar el primer paso.

La jornada completa es la imagen de la eternidad. La creación original vuelve a empezar con la salida del sol, el apogeo de la civilización se expresa con la plena luz del mediodía y la obra humana se disuelve en la noche. El hombre que se levanta sale de las tinieblas del sueño como Adán salió del barro. En su trabajo cotidiano realiza el gesto justo que transforma la materia en un sentido positivo y, dondequiera que esté, se vuelve hacia la iglesia para orar. Ni que decir tiene que sucumbe a las tentaciones y lleva sobre sí la cruz de la ignorancia. Pero del fondo de sus fracasos obtiene una fuerza indestructible. Mañana todo volverá a empezar.

El año, el mes, la semana y el día no son, por consiguiente, divisiones arbitrarias del tiempo, sino expresiones armoniosas de la divinidad y forman una arquitectura simbólica en la que se mueve el hombre. Además, los milagros de Jesucristo tuvieron lugar en el tiempo. No pertenecen a un pasado terminado y grandes personajes de la época medieval son capaces de crearlos de nuevo, como aquella abadesa irlandesa llamada santa Fanchen que deseaba ir a visitar a su hermano más allá de los mares. Llevando a sus tres hermanas, extendió su capa sobre las aguas y las cuatro mujeres se embarcaron en tan extrema nave. Durante el viaje, mientras avanzaban sobre las aguas, la capa se hundió ligeramente. «¿Acaso alguna de vosotras ha faltado a las reglas de la Orden llevando consigo un objeto inútil?», preguntó la abadesa. «Sí —repuso una de las hermanas—, tengo un cubilete.» La abadesa lo arrojó entre las olas y la capa prosiguió su ruta. La Edad Media, época de milagros siempre renovados, no se interrogaba de una manera racional sobre su realidad y la comprobaba sin cesar.

Los momentos esenciales de la aventura crística, los grandes acontecimientos de los dos Testamentos y la historia de los santos se hicieron tangibles gracias a las reliquias. En la catedral de Saint-Omer se conservaba celosamente el sudor de Cristo, el maná milagroso |del desierto y las Tablas de la Ley escritas por la mano de Dios; en Roma estaban las trompetas de Moisés, en Saint-Junien de Tours, el escudo de san Miguel y en Vendôme una lágrima de Jesús. Estas reliquias, que con frecuencia chocan con un «cierto buen gusto», tenían un profundo sentido y recordaban de una manera concreta y visible, lo inmaterial y lo invisible. El cuerpo radiante e incorrupto de los santos nos enseña que el hombre posee un cuerpo de luz, que durante unos años ha estado revestido por un cuerpo de carne. Ello es el motivo de que cada órgano físico se encuentre bajo la protección de un santo; no el propio órgano sino la energía que contiene. El corazón de carne ciertamente perecerá, pero la energía del corazón, comparable al sol, no perecerá si está en armonía con Jesucristo, sol del Universo. Nos encontramos con un concepto semejante en la mayoría de las religiones antiguas y de una manera especial en la acupuntura china, que no se ocupa de curar el hígado y los riñones, sino que regulariza la energía que pasa a través de ellos. Las lágrimas de Cristo son el modelo de los sufrimientos que todos padecemos y que debemos vencer ofreciéndolos como sacrificios y el maná es el símbolo de la gracia espiritual que recibimos en el desierto de nuestras dudas. Las reliquias son islotes de eternidad en el corazón del tiempo y nos hacen partícipes, aquí abajo, de los universos que el cuerpo no puede alcanzar.

La palabra de Dios se encuentra igualmente divulgada en la Naturaleza. Ésta es verde porque este color es el más sano para la vista. Matiza toda la Naturaleza con el fin de que nuestros ojos se abran y que nuestra mirada espiritual se perfeccione con su contacto. Los hombres de la Edad Media contemplaban cerca de las catedrales y, dé las iglesias las ruinas de los templos antiguos y todos sabían que los dioses habían vivido en aquellos lugares desde siempre. La antigua alma céltica vibraba bajo el espíritu cristiano y no había ruptura entre el culto que los druidas rendían a una misteriosa Virgen negra y el que rinde los sacerdotes a Nuestra-Señora-de-bajo-tierra.

Lo divino está presente a cada paso, bajo las más diversas formas; en las encrucijadas de los caminos los viajeros encuentran al dios Mercurio y le piden que les indique la dirección correcta. Cuando beben agua en las fuentes, dan gracias a la diosa de las aguas que hace puro y benéfico el líquido que sacia la sed. El hombre de la Edad Media no observa la Naturaleza, la contempla desde el interior. ¿Acaso su cuerpo no es la imagen perfecta de los cuatro elementos? La cabeza es el fuego que se alza hacia las alturas y rejuvenece cuanto toca; el pecho es el aire, el soplo de la creación; el vientre es el agua que adquiere la forma del recipiente permaneciendo semejante a sí misma; las piernas son la tierra que es el fundamento sólido del mundo. Cada elemento, de acuerdo con la etimología de la palabra latina ligamentum, es un «ligamento» demostrándonos que Dios «liga» entre sí los diversos aspectos de la realidad. Según los Evangelios, «lo que el hombre ligue sobre la tierra quedará ligado en el cielo».

La cabeza humana presenta siete aberturas análogas a los siete planetas, las almas infatigables que recorren el Universo. Por esto constituye un pequeño Cosmos, capaz de recibir los fluidos más lejanos y absorberlos para ampliar nuestro pensamiento a las dimensiones del gran Cosmos. La humedad, que es la nodriza de las plantas y favorece el desarrollo de los cuerpos, mantiene la cohesión de la Tierra. Si la humedad desapareciera, la Tierra se retraería y se desharía en polvo. Ahora bien, la humedad se identifica en nosotros con la tolerancia que evita nuestra «solidificación» permitiéndonos que nuestra inteligencia no se haga esclerótica con una doctrina rígida. Mostrarse tolerante es hacer crecer nuestra planta de inmortalidad exponiéndola al sol del prójimo y al aire vivificante de otras inteligencias. Los cursos de agua y los ríos corresponden a las venas de nuestro cuerpo y a los «canales» de nuestro pensamiento. No se detienen nunca lo mismo que nuestra reflexión debe manar como la oleada, atravesar llanuras y montes, convertirse en una límpida fuente.

El reino animal no es menos rico en significados simbólicos. Cuando el 25 de diciembre nacía Jesús, los animales hablaban como los hombres en el momento en que resonaba la duodécima campanada de la medianoche.

Así, pues, no seamos tan imprudentes como Balaam, que no escuchó la voz de su asno aconsejándole que no acudiera a tierra de infieles. Aquel hombre desatento pegó al animal que lo conducía hasta que un ángel intervino haciéndole comprender su error. A cada instante, los animales nos recuerdan nuestras debilidades y nuestros deberes. El caballo, fiel amigo del hombre, lo ayuda a vencer las mayores distancias y a llegar hasta regiones lejanas. Los insectos evocan nuestra fragilidad, pues a los ojos de Dios nuestra existencia es tan corta como la de ellos, y los poderes celestes pueden aplastarnos al igual que nosotros aplastamos arañas y ciempiés.

Junto a la Francia de los corderos, de las cabras y de las vacas, existe una Francia de los elefantes, de los Fénix, de los licornios y de los dragones tan familiares al hombre medieval como los primeros. Nuestra distinción entre animales «reales» y animales «fantásticos» no tiene ningún sentido; todos tienen algo que decimos, todos transmiten una enseñanza simbólica: es el único punto importante. La abubilla, que incuba a sus viejos padres y los rejuvenece, nos pide que volvamos a dar a los maestros que nos han educado las riquezas que ellos ofrecieron; el maestro de obras conoce el gozo sin límites cuando el aprendiz se convierte en arquitecto y sobrepasa los resultados que él mismo había esperado. Cada uno de nosotros repite la experiencia de Jonás. Desde su nacimiento el hombre penetra en el oscuro vientre de la ballena y se encuentra entre las tinieblas de este mundo. Si logra salir contemplará una luz nueva y será capaz de transmitir los secretos que ha percibido por debajo de la superficie de las cosas.

Se decía que la comadreja concebía por la oreja y paría por la boca. Los que se reían de este símbolo no habían recibido la parte decisiva de la enseñanza espiritual, distribuida de una manera oral. El maestro de obras o el abad comunicaban a sus discípulos, poco a poco, el arte de construir y de pensar y el novicio recibía estos secretos de boca a oído. Concebía por el oído y mucho más adelante, cuando a su vez fuera capaz de enseñar, pariría por la boca. La serpiente no es un reptil dañino; tan sólo el caminante miedoso teme su veneno. El hombre que sabe hablar con las serpientes llega a saber que, al cabo de mil años de existencia, se convierten en dragones y se las propone para guardar tesoros fabulosos. La serpiente esculpida en los capiteles representa el mal para el que es esclavo de un espíritu de destrucción. Es un guía precioso hacia las riquezas del alma para quien escucha su auténtica voz.

Los animales-lianas del arte románico son innumerables. En los capiteles dibujan complicadas volutas en las que el mundo vegetal y el animal se entremezclan de una manera inextricable. Si verdaderamente existe un reino del hombre, consiste en salir de tal complicación para volver a encontrar la sencillez y la unidad. Cuando el peregrino fracasa se convierte, también él, en un prisionero de los follajes que lo asfixian porque el instinto ha ocultado la conciencia. Sin embargo, no creamos que existan seres totalmente perjudiciales. Los escorpiones y las serpientes son muy útiles; se nutren del veneno de la tierra y la hacen habitable. La hiena es un animal al parecer inmundo cuya carne es inadecuada para el consumo, pero en sus ojos se encuentra una piedra en extremo preciosa que da al hombre el don de la profecía si se la pone debajo de la lengua.

No seamos ingenuos y desconfiemos del cocodrilo hipócrita que está siempre dispuesto a comerse al pajarillo encargado de limpiarle los dientes. Si concedemos nuestra confianza a la fuerza bruta llegará día en que nos devorará. Imitemos a la grulla de cuello largo y anillado siempre que tomemos la palabra en nuestro círculo familiar o en una asamblea. Si tenemos intención de proferir palabras que perjudiquen a nuestro prójimo, pasarán por los anillos del cuello del pájaro y quedarán finalmente detenidas. No tendremos más que tragárnoslas y preparar unas frases más constructivas.

Quien conozca la aventura del profeta Daniel no tendrá que temer nada de la injusticia. Acusado falsamente por unos infieles, Daniel había sido arrojado a una fosa en la que unos leones enfurecidos esperaban a su víctima. Empezó a orar y los leones le rodearon con respeto perdiendo toda su agresividad. Las fieras representaban los acontecimientos cotidianos, siempre dispuestos a lanzarse sobre nosotros y a herirnos siempre que nos sintamos temerosos frente a ellos. El hombre justo acoge con la misma serenidad la felicidad que la desgracia y conserva su equilibrio tanto en la fosa como en un trono.

Al comienzo del año, hombres y mujeres rememoraban los rituales de la Antigüedad y se disfrazan de caballo o de vaca cubriéndose con sus pieles. Se trata de transformarse un instante en animal para adquirir el poderío aéreo del caballo o la fecundidad de la vaca. No veamos en esto una superstición estúpida. A la Edad Media le gusta comunicarse con el animal y no lo considera como algo mecánico sin alma al que se puede torturar sin remordimiento a la manera de los filósofos del siglo XVII.

El mundo es un filtro de inmortalidad para quien descubre su sagrada dimensión, un veneno mortal para quien lo concibe como una obra satánica. Poder beber una copa de veneno, como san Juan, sin ser afectado, exige un combate cuyo ejemplo nos ofrece un capitel de Vézelay en el que el caballero afronta al basilisco. Ave real, petrifica con la mirada al imprudente que osa cruzarse en su camino. Por ello, el sabio utiliza un globo de cristal gracias al cual contempla a salvo al basilisco. Dicho de otro modo, si somos unos seres transparentes para lo sagrado, no nos inquietará ninguna agresión y descubriremos la realeza del espíritu en cualquier fenómeno natural. El célebre Raposo, cuyas alforjas contienen incontables malicias, escapa a todos los cazadores y llega incluso a burlarse de ellos en el salón de los festines. Eludiendo a los más hábiles y a los más decididos, nos enseña que, cualquiera que sea nuestro grado de conocimiento, siempre habrá una zona desconocida. Maese Raposo no puede permanecer definitivamente prisionero, como tampoco el alma del mundo.

Por su parte, el reino mineral está impregnado de simbolismo. El diamante, por ejemplo, contiene una fuerza que no es posible dominar. Es peligroso y únicamente los magos conocedores de la vida secreta de las piedras se atreven a aproximarse a él y hacer útil su dinamismo que mataría al ignorante. Una vez tallado y dominado, se emplea en la ornamentación de objetos litúrgicos porque posee la virtud de romper los encantamientos maléficos. El topacio es la imagen de la corona de santidad que llevaremos aquí en la tierra si tenemos confianza en Dios, simbolizado por la esmeralda, sin olvidar la piedra de la isla de Dapné que, después de haber recibido el rocío del cielo, procrea como un ser vivo. Esta piedra, luz de los minerales, nos enseña a recibir el influjo celeste y descubrir la piedra angular de la catedral. El vidrio es comparable al loco, porque cambia de color según la intensidad del sol, igual que el hombre con el cerebro enfermo acepta lo que se le dice sin comprobarlo. Al abandonar esa locura que se confunde con la inocencia, el artesano descubre la naturaleza auténtica del vidrio y lo integra en una vidriera por la que se filtrará la claridad divina de acuerdo con unas leyes exactas.

El reino vegetal rebosa de significados ocultos. Cuando se colocaba acebo en una casa, se pensaba a la vez en la zarza ardiente de Moisés y en la corona de espinas de Cristo. Nuestra existencia es un fuego que nos hace alcanzar las más altas revelaciones y una serie de espinas que desgarran nuestra carne. El conocimiento del mundo se compara con una rosa encerrada en una torre que vigilan Peligro, Maledicencia, Vergüenza y Miedo. Hemos de vencer a esos cuatro guardianes y apartarlos de nuestro camino para reconquistar la sabiduría que se revela en el rosetón de las catedrales.

Los alimentos que comemos también merecen nuestra atención. La nuez, por ejemplo, ofrece un profundo misterio. Reúne tres virtudes y presenta tres beneficios: la unción, la luz y el alimento. La nuez es Jesucristo y su cáscara es la cruz que pone a prueba el cuerpo que simboliza la envoltura. La divinidad cubierta de carne es el fruto oculto en la cáscara. En esa minúscula obra maestra de la Naturaleza está inscrita la historia de la redención. ¿Queremos conocer la arquitectura del mundo? Miremos un huevo y comámoslo. La cáscara es el firmamento y la piel blanca es la Tierra. La clara corresponde al agua y la yema al fuego que mantiene los movimientos del cielo y hierve en el centro de la Tierra.

Los objetos que manejamos son puertas abiertas al espíritu. La Jerusalén celeste, tan cara a los constructores, estaba presente en cada hogar en forma de una corona de hojas adornada con cuatro velas que se colocaba sobre la mesa familiar o se colgaba del techo. Los cayados de los maestros de obras, los de los peregrinos y el báculo pastoral de los obispos recuerdan la varilla de Moisés que hizo surgir agua de la roca para saciar la sed de su pueblo durante el viaje hacia la Tierra prometida y que se conserva en la iglesia de San Juan de Letrán. El objeto más banal es portador de un sentido simbólico. El hombre que sostiene una escudilla en Louviers y en Dijon, no es el «pedigüeño» de sopa, un lastimoso campesino que prefiere comer una pobre pitanza a ir a la guerra. Su gorro frigio nos revela que está iniciado en los misterios divinos y que absorbe un alimento tan abundante como el círculo del Universo simbolizado por la forma redonda de la escudilla.

La comunidad humana debe de estar formada en la medida de lo posible, a la imagen de la naturaleza simbólica. Por esto la composición de la sociedad medieval no se debe al azar ni a la sola voluntad de los hombres; nació de un maridaje entre el deseo de armonía de los terrestres y el poderío absoluto de Dios. En la cima aparece un águila con dos cabezas que son, respectivamente, el rey y el Papa. Ni el uno ni el otro dominan: el rey tiene el deber de tomar parte en las decisiones religiosas mientras que el Papa se ocupa de las cuestiones relativas a la buena marcha del reino. No se trata de una división de poderes, sino de un intercambio permanente entre dos aspectos de la Unidad, de una reciprocidad de dos hálitos que no pueden existir independientemente. El cuerpo del águila abarca a los religiosos, los caballeros, los artesanos y los campesinos. A cada uno le corresponde el desempeño de su oficio en este conjunto de funciones. El religioso vela por la permanencia de una espiritualidad, el artesano sacraliza la materia, el caballero mantiene la nobleza de espíritu y el campesino diviniza la tierra. Lo más importante está representado por las relaciones entre estos estados: el caballero protege al campesino que alimenta al artesano dedicado a construir la morada del monje cuyas oraciones guían a las almas. La sociedad, de este modo constituida, es un inmenso símbolo; cualquiera que sea nuestra condición, somos deudores a todos los oficios.

Sin embargo, no olvidemos la rueda de la fortuna de la que uno de los más hermosos ejemplos aparece visible en Beauvais. El hombre sube y baja, alcanza el éxito y se hunde en el fracaso. Cuando creemos haber alcanzado la cima, el abismo se abre ante nosotros. Para la Edad Media no existe la sociedad perfecta. Hay que tender hacia la perfección conscientes de que la rueda de la fortuna será más o menos favorable, según las circunstancias. Siempre que se respeten los principios elementales, tales como el modelar la comunidad humana de acuerdo con la comunidad celeste, el error no es nunca decisivo.

El Papa y el rey son unos personajes ejemplares. Durante las grandes ceremonias litúrgicas, todos contemplan al pontífice investido con la indumentaria simbólica. Ofrece a la mirada la imagen del Universo, puesto que los greguescos tejidos con hilo de lino representan la Tierra, los tahalíes el cinturón del Océano que rodea los continentes, la túnica de jacinto y la mitra el aire que circula por todas partes y el fuego de la luz divina. El Papa no es un alto dignatario de la Iglesia, sino una enseñanza viva. Se le llama vino medicinal, bastón de disciplina, leche de piedad, estrella inmóvil, tramontana que guía a los marinos. Su corona está hecha de plumas de pavo real oceladas demostrando que su mirada está presente en todas partes.

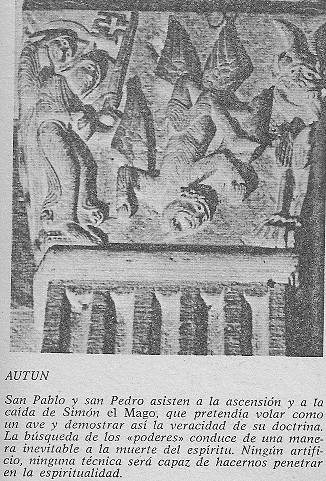

La persona real era un auténtico relicario en movimiento, una síntesis animada de las más altas virtudes. Por esto, durante las procesiones la gente procuraba tocar su traje, sus guantes o su calzado. Por encima de la idolatría, el pueblo deseaba un contacto directo con el monarca que, como afirman los textos, pertenece a todos. El Jueves Santo, el rey de Francia lava los pies a los pobres. Conmemora el acto de humildad de Jesucristo que purificó los pies de sus apóstoles para que recorrieran el mundo sin que los alcanzaran sus impurezas. Esta escena aparece representada en un capitel de Autun y a nadie se le escapa su significado: el poderoso debe prestar ayuda al débil, el señor es el servidor de sus servidores. Además, cuando se bautizaba al hijo de un barón o a un futuro alto dignatario del reino no era raro ver que se le diera por padrino a un mendigo, es decir, como guía espiritual. En la Edad Media, el padrino tenía casi tantas responsabilidades como el padre. En caso de desgracia, recogía al huérfano y, sobre todo, tenía a su cargo enseñarle las reglas de la dignidad y de la sabiduría.

Quien posee no es libre cuando posee mal. Esto no significa que el hombre tenga que abandonar sus riquezas; sencillamente es necesario que posea los bienes indispensables para el ejercicio de su función. Por ejemplo, el rey de Francia está revestido con los más suntuosos ornamentos porque es la emanación de los gremios del reino que han creado unas obras maestras destinadas a la persona colectiva del monarca. Ofendería gravemente a su pueblo si en el momento de la consagración adoptara una indumentaria ordinaria. El obispo, a la vista de los denarios del mercader, y el mercader, ante las tierras del obispo, profieren la misma exclamación: «¡Cuántas cosas que no necesito!», según las palabras del sabio griego al visitar el mercado de Atenas.

La condición social no prejuzga el destino del alma. La célebre historia del villano que llegó al paraíso demuestra bien a las claras que el hombre justo es siempre capaz de abrir las puertas del cielo. Sin embargo, nadie había asistido a sus miserables funerales y tampoco nadie lo echaba en falta. San Pedro, dirigiéndose a él en una forma brutal, le ordenó que se fuera al infierno: «¿Cómo puedes hablarme en ese tono tú que por tres veces renegaste del Señor?», arguyó el villano. San Pedro, avergonzado, cedió el sitio a santo Tomás, que se mostró igualmente desagradable. «Yo no he sido escéptico como tú», afirma el villano. Por último llega san Pablo, que intenta en vano expulsar al recién llegado. «Yo no he lapidado cristianos como has hecho tú», le replica el villano. Entonces acude Dios en persona y cogiéndole de la mano lo introduce en el paraíso.

La sociedad simbólica de la Edad Media no quedaba confinada en el cerebro de algunos teóricos o en los palacios inaccesibles; cualquiera podía verla en acción durante las procesiones solemnes. Las autoridades reales y eclesiásticas las encabezaban, seguidas por los caballeros vestidos con hábito, los artesanos portadores de los útiles de su función y de los campesinos. Cada orden tenía sus emblemas y se alineaba en su lugar dentro del orden comunitario, reflejo del orden cósmico.

Gracias a la catedral, no existe ninguna separación entre lo que se llama la sociedad selecta y el pueblo llano. En efecto, sobre sus muros han sido grabadas las enseñanzas más abstractas y las ideas más elementales. Si uno quiere informarse sobre la forma como Dios creó el Universo o sobre la mejor manera de podar la viña, ha de recurrir a las esculturas de las catedrales. En una misma escena, el sabio y el novicio leen unos significados distintos. El hombre que lanza la semilla al surco nos muestra el gesto ancestral del sembrador e insiste también en la necesidad de introducir la semilla en una tierra preparada, es decir, el sentido de lo sagrado en una conciencia abierta al misterio.

La sociedad medieval no se limita a los seres vivientes, engloba asimismo a los antepasados desaparecidos materialmente. Están presentes en las obras que nos han legado, siguen transmitiéndonos su verdad por el intermedio de las iglesias que han construido, los caminos que han trazado y los pergaminos que han escrito. San Luis Celebra dos misas cada día: una para los muertos y otra para los vivos. Así abolía la ruptura entre las generaciones.

Nadie accede a una función o a un oficio sin pasar por una iniciación simbólica. Se corona al rey de Francia de acuerdo con unos ritos intangibles por los que el obispo lo inviste con el manto celeste y le entrega la mano de justicia y el cetro de rectitud. El futuro caballero queda libre de sus imperfecciones gracias al baño purificador y se recoge durante toda una noche antes de ser armado con la espada de luz. El universitario es nombrado profesor durante una ceremonia religiosa en la que el anillo que le ponen en el dedo simboliza sus desposorios con la Ciencia. En cuanto a los constructores, demuestran su competencia con una obra maestra y aplican sin el menor fallo las leyes de la armonía que emplearán a lo largo de toda su existencia en las canteras.

Lo que se exige a nivel de oficio y de gremio, se exige también a nivel de individuo. Por ejemplo, con el sacramento del matrimonio se procede a la iniciación de la pareja. El marido y la mujer simbolizan a Adán y Eva que vuelven a encontrar la pureza primordial y entran de nuevo en el jardín del Edén para reconstituir la unidad perdida. Por lo demás, todos los medievales están casados: el rey con su reino, el abad con su monasterio, el sacerdote con la Virgen, la religiosa con Jesucristo y el maestro de obras con la catedral. En todas partes se patentiza el mismo deseo de unión, de reconciliación con las fuerzas superiores que exaltan la nobleza del espíritu. ¿Qué otra cosa es un capitel esculpido, sino la unión de la belleza y del símbolo, de la forma y del significado espiritual?

La Edad Media no siente ningún aprecio por el recluso que se aísla del mundo. «Quien se amuralla, ama poco», dice el proverbio. Amar poco significa desconocer lo esencial y menospreciar la palabra de Dios. Los monjes de la época medieval alternaban sabiamente los viajes y la meditación y pasaban tanto tiempo en contacto con los hombres como consagrados a la oración. Tan sólo a finales de la epopeya de las catedrales nacieron unas Órdenes puramente contemplativas, apartadas de la realidad cotidiana.

Dado que no existe una barrera entre el otro mundo y éste, tampoco la hay entre los países y los individuos. En los momentos de su apogeo, la Edad Media había logrado romper las fronteras y en las canteras de las catedrales se reunían hombres de distintas nacionalidades. En el interior de la sociedad, los cargos más representativos no estaban reservados a las familias más acaudaladas. Se conocen varios maestros de obras y varios abades cuyos orígenes fueron modestos. En el plano mítico, el campesino galés Percival, nacido en una región pobre y remota, llegará a ser caballero del rey Arturo elevándose por su solo mérito. Esta ausencia de clases sociales en el sentido moderno de la palabra, nos indica que las distintas cualidades humanas deben comunicarse igualmente entre sí; una inteligencia desprovista de sensibilidad es fría, unos sentimientos privados de lucidez desequilibran la personalidad.

Las ceremonias, sean nacionales, religiosas o populares, hacen circular la sangre del símbolo en el cuerpo social. El bautismo, por ejemplo, no es un formalismo banal, sino una de las más impresionantes celebraciones simbólicas. Después de un largo período de instrucción durante el que se ponen a prueba sin reservas las cualidades del neófito, este último se presenta en la iglesia donde se le despoja de sus vestiduras. Entra desnudo en la pila bautismal, donde se sumerge completamente.

El hombre viejo ha quedado ahogado en las aguas de la purificación que hacen nacer al hombre nuevo, vestido con un largo traje blanco que llevan los elegidos de la Corte celeste. En plena vida, el hombre de la Edad Media entra en lo sobrenatural.

La víspera de las grandes fiestas se limpia a fondo la casa devolviendo a sus propietarios los objetos prestados. La ordenación de la casa correspondía a la ordenación de uno mismo. Célebre imagen de Epinal, la caza de los barones feudales no era tan sólo una distracción o un medio para alimentar a los habitantes del castillo; tenía un valor religioso y los cazadores recordaban a san Eustaquio que, mientras perseguía a un ciervo, vio surgir en sus bosques una cruz luminosa. Cazar es enfrentarse con el mundo inquietante del bosque donde viven las hadas y los magos, encontrarse con lo invisible en un recodo de los senderos.

En la cristiandad medieval no existe el luto desesperado. La muerte es una artimaña del diablo y el hombre que ha cumplido su función simbólica deja de ser esclavo. A la fórmula de «El rey ha muerto, viva el rey» que afirma la continuidad del símbolo, hay que añadir la vestidura de luz de la «reina blanca», es decir, de la reina madre que lleva en blanco el luto de su hijo, El blanco es el colorí de la nueva indumentaria del iniciado. El difunto muere a la tierra y nace a la vida celeste de la que había salido.

Las danzas llamadas «populares» eran, las más de las veces, prolongaciones de antiguos rituales. Recordemos, especialmente, la carola, esa cadena de danzantes que se movía siguiendo unos ritmos que correspondían a las pulsaciones del cielo. Dos danzas servían de modelo a los medievales: la primera era la de Salomé, la impura, contorsionándose delante del tirano Herodes para reclamar la muerte de san Juan Bautista. Los que la imitaban sólo concedían importancia a la expresión corporal y al placer de los sentidos. La segunda era la de las doce canonesas danzando alrededor del laberinto el día de Pascua. Este rito, atestiguado en Auxerre, debía de estar bastante divulgado y traducía el movimiento de las esferas alrededor de la Ciudad Santa.

En la época de las siegas, el campesino realizaba una obra simbólica igual que el constructor. La parva figura toda la Naturaleza, la paja los humanos, el granero el claustro y el grano la enseñanza espiritual. En cuanto a la piedra de afilar simboliza el mensaje de los apóstoles, cuyo conocimiento permite aguzar las herramientas agrícolas y hacerlas tan eficaces como el báculo del obispo y el escoplo del escultor. Decían que una hoz sin filo era como decir sin hacer. Los campesinos pedían al cielo la prosperidad de las cosechas con unas oraciones rituales, ya que consideraban los frutos de la Naturaleza como dones sobrenaturales que ni el más encarnizado trabajo era capaz de obtener si no estaba sacralizado.

El banquete, que a veces se celebraba en las iglesias, era un momento simbólico excepcional en la vida de los medievales. En primer lugar, recordaba la Cena en la que el Señor compartiera el pan con los apóstoles y seguidamente era la ocasión de aportar los frutos más hermosos de la tierra y compartirlos con los amigos y los enemigos. Durante algunas horas los habitantes de una aldea intercambiaban sus bienes espirituales y materiales gracias a la comunión del banquete y aprendían periódicamente a reírse de sus debilidades, a cantar su esperanza y a reconocer el lazo sagrado que los unía. Una sociedad sin banquetes condena a los individuos a desperdigarse y los induce de una manera inevitable al odio. Por este motivo la Edad Media practicaba con fervor esa alquimia colectiva en la que el pan perteneciente a todos se convertía en la carne de cada uno. Durante los banquetes se aplicaban las reglas de la cortesía del espíritu. Si alguien decía unas palabras desagradables, el ofendido no debía replicar ni reaccionar. El hombre que injuria a su prójimo se deshonra a sí mismo y su interlocutor sería aún más culpable si le respondiera con ira. En Laon, la cólera se atraviesa a sí misma con una espada.

Como el mundo es una palabra de Dios, nuestro deber consiste en escucharla, meditarla y transmitirla. La actitud del sabio medieval fue esculpida en Saint-Lo donde se ve a un hombre anciano que revela su corazón y enarbola un filacterio, esa larga cinta en la que están escritas las enseñanzas. Lleva en la cabeza el bonete de los maestros artesanos y todo su ser está tenso por un vigoroso esfuerzo. La Humanidad está presumida en la persona trinitaria de los Reyes Magos, nos dice la Edad Media. El primero es un adolescente que hace su aprendizaje, el segundo es el hombre maduro que ejerce el oficio de hombre y el tercero es el maestro que transmite la experiencia adquirida. Estas tres etapas están en nosotros y nos incitan a vivir con realeza. Con excesiva frecuencia nos contentamos con dormir o cerrar los ojos. Sin embargo, en un capitel de Saint-Lazare de Autun llega un ángel que despierta a los reyes adormecidos y les muestra con el dedo la estrella de ocho puntas, la de la resurrección y el Conocimiento. Desde que el mundo es realmente una palabra de Dios, el hombre sale de su modorra y emprende, como los Magos, el viaje del espíritu.

Al descubrir, al menos en parte, las fuentes simbólicas del arte medieval, se percibe con mayor claridad la cualidad inalterable de su imagen del mundo. Por el juego bien reglamentado del arte y la ciencia, esa visión muy amplia de un universo donde abundan las enseñanzas divinas acaba en un tipo de hombre excepcional, el maestro de obras, y un tipo de edificio perfecto, la catedral. A ellos les consagraremos la tercera parte de esta obra.