Cuando se dice que Dios se paseaba a mediodía por el Paraíso y que Adán se ocultó debajo de un árbol, nadie, a mi juicio, pone en duda que se trata de unas figuras retóricas, de una historia aparente que no ha llegado a materializarse, pero que simboliza unas misteriosas verdades. Cuando Caín huyó del rostro de Dios, el lector inteligente se siente inducido a buscar lo que pueda ser ese rostro de Dios y en qué sentido se puede huir de Él. ¿Necesito añadir algo? Son innumerables los pasajes en los que, a menos de ser totalmente obtuso, se siente que buen número de cosas fueron escritas como si hubieran sucedido, pero que en el sentido literal no ocurrieron… Así, pues, que todos aquéllos a quienes preocupe la verdad se inquieten poco por los vocablos y las palabras, y se preocupen más del sentido que de la expresión.

Orígenes (185-254). De Principiis, IV, III, 1.

¿De qué medio de acceso disponemos para conocer científicamente la Edad Media? Todos sabemos que las esculturas aparecen descritas y fechadas en unas obras especializadas y que se han escrito unos estudios documentados tanto sobre las grandes catedrales como sobre los más ínfimos detalles de la orfebrería del siglo XII. Todos estos trabajos pertenecen a una misma ciencia, la historia del arte. Nuestra civilización, sin duda porque necesita evadirse de la tecnología, se inclina con avidez sobre el pasado y más exactamente sobre las formas artísticas en las que los antiguos encarnaron su visión del hombre y del Universo. Los historiadores de arte han dividido el tiempo en secciones, el arte en estilos y han establecido cómodos mapas para explorar los paisajes de antaño.

Tal vez demasiado cómodos puesto que fueron concebidos de acuerdo con unos criterios que no correspondían exactamente a la manera de ver las civilizaciones tradicionales. La historia del arte medieval, para limitarnos al tema que nos ocupa, reposa en la actualidad sobre dos grandes tendencias. La primera constituye el estudio exclusivo de las formas, por ejemplo, de la evolución de las bóvedas y los frontispicios, las diferencias entre los tímpanos románicos y los góticos. La diferencia se refiere a los significados de las obras en función de los textos que les son contemporáneos. Si nos ocupamos del Fénix, consultamos al bestiario que explica la leyenda.

A nuestro juicio esta última postura es más constructiva, con una salvedad: el bestiario que nos habla de la hoguera en la que muere y renace el Fénix no da ninguna explicación acerca del ave mítica representada sobre un capitel, sino que nos habla de otra imagen simbólica, tan enigmática como la imagen de piedra.

Tanto si se toma el texto como la imagen, se comprueba que el mundo visible no tiene más interés que en función del mundo «invisible». Tanto el uno como la otra son unas proposiciones que estamos en libertad de rechazar o de emplear para el conocimiento de nosotros mismos. La mayoría de los historiadores del arte medieval reconocen esta función de enseñanza, pero llegan a una conclusión radical expresada, entre otros, por Louis Réau. Según este erudito, la actitud de la Edad Media era anticientífica porque inducía al hombre a renunciar a toda observación objetiva, a todo experimento, a todo progreso. Escribía que «la ciencia de la Edad Media es una muela que gira sin tener nada que moler».

He aquí un juicio que no nos impulsa en absoluto a buscar la belleza de una civilización tan oscurantista. Sin embargo, junto a la opinión de la historia del arte contemporáneo existe otro juicio sobre la propia Edad Media. El maestro de obra parisiense Jean Mignot es quien nos lo indica con una frase lapidaria: «El arte sin la ciencia no es nada.» ¿A qué arte y a qué ciencia hacía alusión? ¿Tenía en cuenta la tradición antigua que hemos abordado en el capítulo anterior? Intentemos profundizar en el sentido de la máxima del maestro de obra.

La ciencia de la Edad Media —y no su saber técnico— está dirigida sobre todo al alma. Observa la Naturaleza para descifrar los jeroglíficos y no para confeccionar manuales de Zoología o de Botánica. De cada fenómeno natural extrae lo que considera indispensable para el desarrollo espiritual del hombre. No practica compilaciones ni disecciones, pero se basa en la Tradición legada por los antiguos a fin de proseguir la divinización de la tierra y de la colectividad humana. Sin esa divinización, que se encuentra siempre para ser recomenzada, las ciudades sólo serían segregaciones de individuos y no reflejos de la Ciudad santa. La ciencia medieval es un empirismo noble, no es teórica, que no disocia nunca la mano del espíritu. De hecho, ese talante de espíritu, que no tenemos derecho a juzgar de acuerdo con la mentalidad científica que nos es propia, es un arte de vivir.

Ahora bien, ese arte de vivir nos fue transmitido integralmente por el arte a secas. Los constructores y los escultores no eran simples ejecutores que se limitaban a obedecer órdenes. Ciertamente existía una jerarquía y sería un craso error calificar sin distinción de maestros espirituales a todos los artesanos. La tesis contraria por la que se les presenta como unos desgraciados ignorantes explotados por el clero sería igualmente inexacta. Entre los gremiales constructores, algunos conocían el alma humana y el símbolo tan a fondo como los más grandes Obispos. Su ciencia artística aparece condensada en la figura del maestro de obra que dibuja el plano del edificio y que indica su destino. A imagen suya, el hombre de hoy que trata de formarse puede hacer suyas dos máximas de un pintor oriental, Hsieh Ho, que dice que el espíritu creador debe identificarse con el ritmo de la vida cósmica y que el pincel debe expresar la estructura íntima de las cosas.

El modo de creación artística de la Edad Media reposa sobre unas bases que nos sorprenden. Elucidando las más destacadas, precisaremos los primeros criterios «científicos» que abren los caminos del país de los capiteles esculpidos. El arte medieval es esencialmente tradicional porque reconoce que el simbolismo es una necesidad natural del hombre. Además, está presente en todos los tiempos y todos los lugares. En los tejidos de Oriente, las estelas célticas y los sarcófagos romanos. Los auverneses y los tolosanos identificaban los signos del espíritu divino que los imagineros seguían reproduciendo sobre la piedra. La Edad Media quiere la universalidad, el hálito que atraviesa los espacios. Aquél que desea la plenitud recuerda que Dios es comparable a una gran águila que cubre la tierra entera con sus alas y la contempla con sus millares de ojos. En estas circunstancias, se hace indispensable formar un Hombre que sea lo más completo posible, un Hombre que también posea millares de ojos para observar al Creador.

Estos ojos son las obras de arte que nos permiten organizar el pequeño mundo del hombre, el microcosmo, a imagen del gran Universo, el macrocosmo. El Arquitecto supremo de los mundos actúa con la mano del artesano.

El arte medieval que obtiene su savia de lo sagrado se apoya sobre unos valores colectivos. Ignora las tentativas estrictamente personales orientadas a la satisfacción del artista individual y considera malsano glorificar el nombre de este último, su estilo, su vida privada, sus pasiones. Carece de importancia saber quién ha hecho la obra. Las verdaderas preguntas son: ¿cuál es el objetivo de esta obra? ¿Qué significa?

Para responder a ellas los medievales no han legado imágenes y leyendas. Este término proviene del latín legenda, «lo que debe ser leído» y no lo que es irreal. Las leyendas permanecen y las características sentimentales y psicológicas de una época se esfuman en el pasado. Nos es imposible pensar exactamente como el hombre de la Edad Media, al menos en su relatividad. Las condiciones materiales se han modificado, la sensibilidad ha cambiado. Sin embargo, hoy como ayer el arte de vivir depende de nuestra mayor o menor conciencia de la Sabiduría Eterna, del sentido de los seres y las cosas que el maestro Eckhart evocaba en los siguientes términos:

Es una obra interior que no se encuentra limitada ni absorbida por el tiempo y el espacio. Existe algo que es Dios, divino y semejante a Dios, que no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Esta obra se encuentra en todos los lugares y en todos los tiempos igualmente presente, mm obra brilla y resplandece noche y día.

En cada una de las dovelas de la fachada de Laon, la Sabiduría Eterna aparece ilustrada por una mujer que sostiene dos libros, uno abierto y el otro cerrado. Su cabeza se encuentra en las nubes y sobre su pecho reposa una escala. Abriendo el libro hojeamos las páginas de la Creación, Los objetos más corrientes empiezan a hablar. El arado nos incita a labrar nuestra tierra interior para poder plantar la semilla de la primavera y la hoz nos incita a separar lo esencial de lo superficial. Al cerrar el libro nos «recogemos» en el sentido primero de la palabra, reunimos lo que parecía disperso. La escala pone en comunicación lo más alto con lo más bajo, establece una relación entre la nube y la gleba.

La escala atraviesa igualmente el tiempo y une la sabiduría medieval con las sabidurías antiguas, como ya hemos visto en el capítulo anterior. Cuando nos referimos a Egipto para estudiar un símbolo medieval, no pensamos que haya existido obligadamente préstamo o transmisión literal. Un deseo similar nos induce al mismo viaje, los senderos se encuentran en la cumbre de la montaña. Todavía está por escribir una historia del arte que trate de la Búsqueda de la vida a través de las formas artísticas.

El arte de la Edad Media constituye un capítulo porque ha logrado que trascienda la religión de su época. En efecto, un maridaje auténtico entre la sabiduría y la fe no deja sitio para conflicto alguno entre la sabiduría y la fe; ambas expresiones se codean sin molestarse e incluso en algunos casos se refuerzan. Cuando en Vézelay un hebreo mata al hijo del faraón, se nos ofrece el más vasto horizonte de interpretaciones. Como hombres de Historia, consideramos que se trata del momento en que el pueblo hebreo adquiere su independencia en relación con la civilización egipcia; como hombres religiosos, la prolongación de una fe en otra, y como hombres tradicionales, el símbolo del asesinato del antepasado que el discípulo logra «matar», es decir, superar para hacer suya la enseñanza recibida.

El gran arte, ése con el que cada uno pone de manifiesto su genio, es la buena manera de hacer las cosas. Según la Tradición, el arte no es una actividad reservada a algunos; nos enseña a reinar sobre nuestra existencia. Una vida sin arte está desprovista de sentido.

Y asimismo la más humilde capilla construida según la Proporción Divina no es un «objeto» cultural, sino un mensaje global gracias al cual podemos construir nuestro templo interior.

El alimento del arte de vivir es el símbolo que transfigura la «materia» humana y la piedra del camino. En la Edad Media toda forma está vivificada por el espíritu, según escribía Emile Male. Los doctores medievales hablaban a menudo de los ojos del alma capaces de leer con plena conciencia la naturaleza universal de la que las imágenes en piedra son otras tantas letras y las catedrales otras tantas páginas. Así, pues, el problema consiste en saber de qué manera los constructores utilizaban una ciencia artística capaz de unir sin mezclarlos al Universo, el hombre y la tierra.

Por lo tanto, vamos a examinar tres temas: los criterios del arte medieval, las características del artesano y las posibilidades de asimilar los valores que hayamos desprendido.

El primer deber del arte tradicional es enseñar sin darse respiro, pero esta enseñanza no es escolar. Está formada de proposiciones simbólicas, de interpretaciones del mundo que se superponen sin contradecirse, de templos y esculturas que se completan. Es relativamente absurdo juzgar estos monumentos con un espíritu de competición y decir, por ejemplo, que Chartres es más bella que Noyon o que los Cristos de Auvernia están más logrados que los de Île-de-France. Semejante punto de vista arroja el arte medieval a las tinieblas de la vanidad de artistas inconscientes contra la que tanto han luchado los maestros de obra. No es el hombre quien ha de brillar y enseñar, sino la Luz que hay en él. El abate Godard Saint-Jean exclamaba:

—La Edad Media se hace tenebrosa cuando la contemplamos a través de la noche que nosotros mismos hemos hecho.

El corolario de la enseñanza así concebida es la sacralización de la vida. La crítica de arte estima que el gran mérito de Picasso fue el de desacralizar el arte de una vez por todas y liberarlo de sus cadenas ancestrales. El arte medieval, es decir, la visión de toda una civilización y no la arbitrariedad de un individuo, alentaba por el contrario el deseo de hacer sagrada la parcela de realidad más ínfima respetando las reglas de la tradición simbólica. Se encuentra tan distante de la vanidad como de la falsa modestia y quiere dar a todos la ocasión de conocer al Creador y su creación desde el interior. La impresión sensorial o sentimental que se siente ante una obra de arte sólo concierne al individuo y a él únicamente y no abre nuevos horizontes. Por el contrario, el símbolo forma la intuición directa y le desbroza un camino entre los hilos entrecruzados de la Naturaleza que pone a prueba lo que creemos saber. Si el carpintero no aplica las reglas de la armonía en la construcción de una mesa, su obra no perdurará.

Enseñanza y sacralización inducen a los artesanos a concebir unos motivos ejemplares, unos modelos que nos invitan a imitar o a rechazar su influencia. Cuando nos encontramos con un perro o un licornio, no se trata del perro de un burgués de Sanlis o del licornio de Picardía, sino del perro o del licornio simbólicos que corresponden a unas cualidades humanas. El carpintero que trabaja noche y día en un capitel del Sud-Ouest no es un obrero del siglo XII, sino el carpintero primitivo que nos invita a tallar la madera de la redención. El santo, el héroe, el campesino simbolizan etapas hacia el Hombre eterno; constituyen otras tantas luminarias que alumbran el camino de la vida en espíritu.

El arte de la Edad Media nos aconseja que el hombre realice su propia naturaleza en la que podrá reflejarse lo divino. Entonces adquiere el rostro impasible de las estatuas-columnas, sus movimientos se convierten en las volutas aéreas de los profetas de Occitania, su marcha hacia delante es tan confiada como la de los peregrinos de Autun. El arte así «concebido» es un encarnizado seguimiento de cuanto es vital y eterno.

Así se impone un nuevo criterio. El estilo es secundario en relación con los temas iconográficos. En su carnet de dibujos el maestro de obra Villard de Honnecourt no explica sus preferencias por una línea más o menos quebrada, sino que reproduce al león, el sol y el hombre orando porque esos temas tienen un sentido simbólico y serán actuales a lo largo de toda la aventura humana. La iconografía permanece, el estilo varía. La imagen, más que la idea abstracta, permite abrir las primeras puertas de la espiritualidad y avanzar en el misterio, semejante «al hombre que, según Maese Eckhart, quisiera hacerse capaz de la Verdad suprema y vivir sin preocuparse del pasado o del porvenir, absolutamente libre en el instante presente, recibiendo de nuevo los dones de Dios y haciéndolos renacer libremente en la misma luz».

Dentro de un marco tan estricto, ¿dónde sitúan los medievales el sentido estético que nuestro crítico de arte coloca en el pináculo? La Edad Media no aprecia en absoluto lo que nosotros llamamos el «gusto», ese juicio vago que nos induce a decretar que determinada obra es bella y que tal otra no lo es. Tal vez preveía que el «gran gusto» de la época clásica contribuiría a destruir las catedrales denominadas «bárbaras» y a degradar esculturas indignas de un humanismo refinado. Como observa Jean Gimpel, «la verdad es que, para la gran mayoría de los hombres de la Edad Media, existe entre obra maestra y obra maestra una diferencia de grado, pero no de naturaleza. La idea de que existe un hiato entre el obrero y el artista (en el sentido moderno) no surge prácticamente hasta el Renacimiento y entonces la expresan intelectuales que juzgan, clasifican, jerarquizan desde fuera un tipo de actividad manual que les es completamente ajeno. Los escritores del Renacimiento son los que por primera vez en la Historia elogiarán los méritos personales de los escultores y de los pintores. De ello resulta una deificación abusiva de la que nosotros sufrimos aún hoy las consecuencias». El espíritu medieval no alaba al artista, glorifica la obra porque sólo ella puede hacer irradiar una belleza inmaterial, una belleza de la que tanta necesidad tenemos para vencer la más perniciosa de las opresiones, una existencia privada de arte.

En vez de aislarse en un taller cerrado con siete cerrojos y dedicarse a desarrollar su «gusto», el artista medieval explora sin cesar lo real. Esta búsqueda tiene como consecuencia, precisamente la Belleza, que no está lo más mínimo relacionada con la satisfacción estética. La obra es bella cuando es justa y traduce la Sabiduría sin traicionarla, según los filósofos de la Edad Media. Los maestros de obra buscan, en primer lugar, el reino del espíritu, porque la belleza de la forma se les da por añadidura. Si la vista se muestra gozosa al contemplar un capitel románico se debe a que éste es el eco de una verdad interior que la mirada ya poseía, pero de la que aún no había tomado conciencia. Somos el Fénix que se regenera por sí mismo después de haber sido purificado por el fuego, pero lo ignorábamos hasta haber entablado el diálogo con el Fénix de Noyon o con el de Metz.

El arte de la Edad Media alcanza la belleza porque es fundamentalmente útil. En todos los niveles se traduce mediante unas funciones: el arbotante concreta la idea de fuerza aérea, el Cristo en gloria la de lo divino y la catedral entera la de la enseñanza. Y alcanzando aún una profundidad mayor el artesano es un hombre en función. No le interesan en absoluto los sentimientos pasajeros, prefiere transmitir una sabiduría útil a sus semejantes. Las figuras de piedra no representan escenas costumbristas o divertidas anécdotas. Las epopeyas románicas y góticas no constituyeron modas efímeras porque los constructores no imponían sus impresiones personales en los tímpanos o en las arquivoltas de los frontispicios; en cada momento daban vestiduras de piedra al pensamiento consciente, una indumentaria de claridades al Conocimiento que atravesaba el filtro de las vidrieras. Como afirmaba Andrae sin ambages:

La tarea del arte consiste en captar la verdad primordial, hacer audible lo inaudible, enunciar el verbo primordial, reproducir las imágenes primordiales… o bien no es arte.

Y como la arquitectura, la escultura y la pintura de la Edad Media tienen una función utilitaria, destinada a hacemos percibir mejor el sentido de nuestra vida, se comprenderá fácilmente que la fantasía individual no desempeña ningún papel. Y considerando que el objeto y la materia contienen verdades cuya ignorancia nos conduciría a la muerte del alma era preciso que los artesanos esos grandes sacerdotes de la idea justa encarnada en la forma justa, conocieran perfectamente la ciencia de las ciencias, la de la espiritualidad vivida de una manera artística y sentida en todas las fibras de la carne.

Belleza y utilidad son las virtudes de un arte basado en gestos esenciales. El artesano que las adopta hace más serena su vida. En el momento en que el carpintero realiza su obra maestra se convierte en el canal por el que circula la corriente vital. A través de su mano actúa la mano divina. Además, trabaja con una materia en vías de divinización a fin de hacer inteligible al espectador la luz oculta en madera en bruto o en la piedra sin desbastar.

Una vez establecidas estas características de la ciencia artística de la Edad Media subsiste un interrogante. ¿Cómo diferenciar el arte profano del arte sagrado? La historia del arte, al divinizar el estudio de las formas artísticas según categorías como la escultura, la ornamentación, la pintura, etc., nos aporta un vocabulario bastante artificial enmascarando una realidad importante. Entre la iglesia, el capitel, el coro y los herrajes existe una unidad total de intención, una corriente simbólica coherente que se diversifica a ejemplo de Dios revistiéndose con los innumerables aspectos de la Naturaleza. Por esto es inexacto emplear el término de ornamento, es decir, representación arbitraria desprovisto de significado, a propósito de las creaciones medievales. Las escenas llamadas «familiares» o «profanas» tienen, en la mayoría de los casos, un contenido esotérico o religioso. La imagen esculpida del padre de familia poniendo orden en sus dominios en virtud de las leyes ancestrales es la réplica perfecta del monarca que organiza el reino de acuerdo con los preceptos de la Corte celeste. La vida cotidiana es una proyección de la vida divina.

En un arte tradicional como lo es el de la Edad Media no tiene cabida el mundo profano y de ornamento gratuito. Actividades humanas, animales, flores, elementos geométricos son otras tantas fuentes de vida donde se acude a mitigar la sed. El artesano ilustra cada uno de los aspectos de la Naturaleza cuando le da un valor de ejemplaridad. El Renacimiento se fija en el terreno de las anatomías, porque no conoce nada más noble que la apariencia de los cuerpos y da de lado a la auténtica nobleza de la materia que es una llamada tangible hacia lo sagrado. El artesano de la Edad Media no buscaba la originalidad, el rutilante intelectual y el escándalo, no sucumbía a sus pasiones de forma sistemática con el pretexto de conferir en sus obras un seudovigor. Sabía, por experiencia, que la ciencia simbólica contiene los secretos de la vida y fa aplicaba con el máximo rigor. Le era absolutamente desconocida la idea de un ornamento gratuito, puramente estético.

El artesano no inventa. El inventar se reduce a utilizar la habilidad mental sin desarrollar la inteligencia sensible. Descubre los modelos de sus obras en las esferas celestes en las que están inscritos desde la eternidad.

Y como tales esferas se encuentran en el interior del hombre, el operador medieval que sigue el camino del arte, comienza por conocerse a sí mismo. El maestro del joven escultor le aconseja que no siga tan sólo su fantasía y que no divulgue sus sensaciones que, a fin de cuentas, sólo a él conciernen. Trabajando, tendrá que dar vida a unas verdades de orden espiritual que permitirán a los demás pensar y perfeccionarse.

La pintura, por ejemplo, es un arte que enseña las verdades de la religión a los que no saben leer, según afirmaban en 1355 los estatutos de los pintores de Siena. Los de los pintores parisienses afirmaban en 1250 que los pintores practican un oficio al servicio de Dios.

El escultor es un mediador entre lo invisible y las formas materiales. Un documento de especial importancia, la estela de un artesano llamado Irtisen, pone de relieve el estado de espíritu que imperó desde la alborada de la civilización hasta finales del siglo XIII. Dice así Irtisen:

Conozco el misterio de las palabras divinas,

la conducción de los actos rituales,

toda ceremonia o fórmula mágica,

las he preparado

sin que nada se me escape.

Soy un artesano excelente en su oficio,

soy un hombre que se ha elevado

por su Conocimiento.

A la inversa de las artes profanizadas, como el arte romano, el de la Edad Media no trata de calcar la apariencia de las cosas. Perpetúa, el espíritu de verdad de las antiguas civilizaciones. Sin embargo, no creamos que el artesano se hinche como un odre vacío. Rememora la advertencia del viejo sabio Pthahhotep que, en sus máximas redactadas durante el Imperio Antiguo, escribía:

No alardees de tu saber, pero consulta de la misma manera a un hombre iletrado que a un sabio. No se pueden alcanzar los confines del arte y no hay ningún artista que haya logrado dominarlo de una manera absoluta. Una buena palabra está más escondida que la piedra verde. Sin embargo, se la encuentra entre las mujeres que sirven en los almiares.

Así, pues, espíritu de verdad, ya que el futuro maestro no encuentra las reglas de su oficio en los manuales o en una moda. La piedra verde mencionada por Pthahhotep anuncia la esmeralda del Grial, que se descubre al cabo de largos viajes a través de la Naturaleza y a través de uno mismo.

De ese retrato del artesano emerge una piedra de toque: el anonimato. A ello se objeta que muchas obras medievales están firmadas, aunque sólo sea el conjunto esculpido de Autun, en cuyo tímpano se lee esta inscripción: «Gislebertus me ha dicho.» A esto puede darse dos respuestas: en primer lugar, los nombres de los arquitectos y de los escultores no son patronímicos profanos como los nuestros, sino nombres de iniciación que les fueran atribuidos en el momento de ingresar en la hermandad. Al inscribirlos sobre la piedra no manifiestan su vanidad personal, sino que honraban el hecho de pertenecer a una comunidad que les había enseñado todo. En segundo lugar, el anonimato del artista medieval no se calibra por una firma, sino por un estado de ánimo. Cuando el escultor exclama ante su estatua: «¡Es una obra maravillosa!» no se considera como la causa de tal maravilla. En realidad reconoce que han sido aplicadas las leyes de armonía y, que una vez más, se ha reproducido el milagro. Es verdaderamente «anónimo» porque registra las vibraciones del cielo, las ondulaciones de la tierra y los sentimientos purificados del hombre. Ningún individuo, por genial que sea, tiene derecho a atribuirse la paternidad de una obra de arte sagrado. Solamente pueden hacerlo el maestro arquitecto o el maestro escultor. Reúnen en ellos las enseñanzas de su orden y los ideales de sus hermanos. En consecuencia, son hombres comunitarios, son el «nosotros» que ha dejado de ser el «yo».

Hemos de llevar a cabo tres «operaciones» para crear de nuevo en nosotros el genio del artesano medieval. La primera nos la indica un capitel de Vézelay en el que Jesucristo se aparece a los dos peregrinos de Emaús, que no lo reconocen. «¿De qué habláis?», les pregunta. Los dos se detienen con la mirada triste. Y uno de ellos, llamado Cleofás, se asombra de la ignorancia de aquel forastero y le cuenta la pasión y resurrección de Jesucristo. «¡Espíritus ignorantes, lentos en creer lo anunciado por los Profetas!», dice el Señor, interpretándoles el sentido oculto de las Escrituras. Si se ha expresado en forma de parábolas, es porque los más grandes valores humanos no pueden traducirse de otra manera.

La escena que se desarrolló en el camino de Emaús fue implícitamente reproducida en todas las obras de arte de la Edad Media. El peregrino, somos nosotros; frente a los capiteles, a las catedrales y a las leyendas, interrogamos a las parábolas con sus múltiples significados.

El célebre «molino místico» dé Vézelay constituye el segundo grado. A primera vista, la escena es banal. Un hombre introduce grano en el molino y otro recoge la harina. De una manera alegórica se trata del trigo aportado por Moisés y de la harina vertida en las manos de san Pablo. El molino místico es, ante todo, el del misterio. Tan pronto como creemos haber encontrado un sentido a nuestra vida descifrando 195 capiteles, hemos de, introducirlo en el molino para que lo triture y lo transforme en alimento regenerador. De lo contrario, practicaríamos el intelectualismo y nuestro ideal no estaría vivo.

Por último, la tercera «operación» está indicada por una escultura asaz frecuente: el hombre que se lleva los dedos a la boca apartando los labios. No se trata de un personaje grotesco o de una fantasía del escultor. En efecto, en el Próximo Oriente, uno de los ritos principales de resurrección era «abrir la boca» por la cual el nacido por segunda vez lograba hablar del Verbo en lugar de proferir palabras incoherentes. Reunirse con el artesano medieval es tener el sentido de la parábola, moverse en el misterio y transmitir la experiencia vivida.

El arte simbólico hace actual el paraíso de los orígenes, comunicándonos el influjo divino. Cuando el escultor hace nacer una estatua, las fuerzas celestes viven de nuevo sobre la Tierra y nos dan ocasión de participar en la obra del Creador prolongándola.

Las torres de las catedrales simbolizan el Sol y la. Luna. Nos indican el doble movimiento que rige el arte sagrado: la voluntad de elevarse hasta lo más alto y la voluntad de materializar lo que hemos percibido. El monje medita en su celda con el fin de adivinar los designios divinos, el tallista de piedra los hace perceptibles en la escultura de manera que la Humanidad adquiera conciencia. Uno y otro son auténticos pontífices, ya que construyen un puente entre lo oculto y lo aparente. El arte de la Edad Media no es espiritual ni materialista, ya que ambas vías se extravían igualmente cuando se afirman dé una manera separada. Si la ciencia espiritual del abad no hubiera recibido la asistencia del arte del escultor, hubiera seguido siendo un recipiente vacío y sólo hubiera interesado a un número muy reducido de individuos. Si la ciencia del maestro de obra no hubiera recibido la asistencia de la plegaria del abad, habría sido únicamente una magnífica técnica. El abad y el maestro de obra no son materialistas ni espiritualistas. Saben que la vida es, a la vez, ascensión y encarnación, meditan y crean.

Las dos torres existen en función del frontispicio central que se abre entre ellas. El hombre en pie se encuentra en el justo medio y recibe en la mano derecha la luz potente del día y en la mano izquierda la luz reflexiva de la noche. Mediante la unión de ambas luces entra en la catedral, comulga con la bóveda y los pilares y erige el altar en su propio corazón. Sube a la nave del Grial y emprende el viaje inmenso, aquél que no tendrá fin.

La ciencia es un arte, el arte es una ciencia. Juntos, captan el misterio. Separados, dividen al hombre eri «materia» y «espíritu», lo clavan en un sitio. El arte con la ciencia lo es Todo. En vez de imitar servilmente la Naturaleza, logran conocer el proceso de creación oculto en la Naturaleza. El arte profano es naturalista, se satisface con la apariencia, incluso deformada; el arte tradicional es sagrado, porque propaga a través del tiempo y del espacio la profunda naturaleza de la vida.

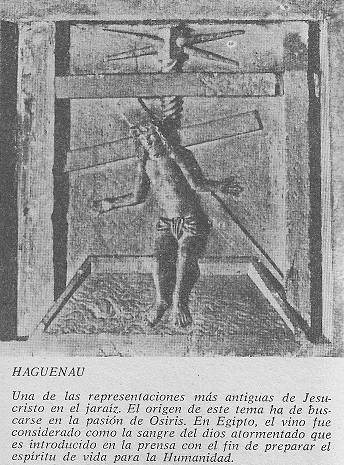

No creamos que esta orientación se mantuvo teórica. Acabó en un descubrimiento extraordinario que determinó el destino de la Edad Media artística: el mundo es una palabra de Dios. Hagamos a nuestra vez esta experiencia.