La vida es la conciencia, no el simple hecho de nacer.

HERMES TRISMEGISTO, Tratado XII, 18.

La Edad Media se apoya en su totalidad sobre el símbolo como sobre una piedra inmutable que ni los vientos ni las tempestades de la Historia hacen mover. Le sirvió de escala hacia el cielo y le facilitó una herramienta polivalente capaz de ser utilizada tanto para la exploración del alma humana como para la construcción de una sociedad en la que cada uno, además de su estatuto individual, revestía un hábito simbólico. A pesar de sus errores y de sus extravíos, los grandes personajes de la época medieval —reyes. Papas, dignatarios— se instalaban voluntariamente en un lugar de una construcción en la que lo divino ocupaba el pináculo. Por ejemplo, san Luis fue iniciado en los misterios de la caballería, de la que extrajo lo esencial de su ideal. Una vez armado caballero fue coronado seguidamente recibiendo el mensaje espiritual de lo sagrado por el que se diferencia sin ambages el «cuerpo mortal» del rey, su individualidad, y el «cuerpo inmortal», su personalidad simbólica.

Mi Señor Dios debía ser el primer servido. El monarca estaba consagrado por Él, el caballero recibía sus directrices desde el momento en que era armado y el campesino le reservaba la mejor parte del festín en Navidad. Los hombres de la Edad Media solían tomar los senderos del bosque de los símbolos; escuchaban el susurro mágico de los árboles a semejanza de los sacerdotes griegos que escuchaban el oráculo transmitido por los robles de Dodona.

Sin duda el primer deber de un historiador que se ocupa de una civilización consiste en definir con la máxima precisión su principio fundamental, la base sobre la que está construida. Si consideramos los tiempos modernos, pronto nos damos cuenta de que dicho principio es la economía; actúa sobre todos los sectores de nuestra existencia y en fin de cuentas se juzga al hombre de acuerdo con su grado de rentabilidad económica, bien sea trabajador intelectual o manual. En la Edad Media la situación era distinta, al menos durante el período comprendido entre el siglo X y el XIII. La economía por la economía surgió en los primeros años del siglo XIV cuando Felipe el Hermoso disolvió la orden de los Templarios y puso en peligro las asociaciones francesas de constructores que dependían en bastante grado de las órdenes caballerescas. Con anterioridad, el principio constante de la época medieval fue, sin duda alguna, el símbolo.

Y ahora es cuando empiezan las dificultades. ¿De qué modo los intérpretes de un siglo XX en el que el símbolo es tan sólo una curiosidad se introducirán en el alma medieval? ¿Cómo lograrán establecer el sentido de la palabra «símbolo» y comprobar sus múltiples resonancias con el hombre y la Naturaleza? Existen varias respuestas a tales interrogantes. El simbolismo es una ciencia igual que la física y la química, aun cuando en nuestros días ya no se enseña en las Universidades; responde a una gestión que es a la vez histórica, psicológica y espiritual.

Histórica, por la necesidad de seguir la existencia de un símbolo desde su más remoto origen hasta sus más recientes expresiones. La célebre esvástica entre otros emblemas, que se encuentra presente en la antigua iconografía indoeuropea, resurgió en la Edad Media bajo diversas formas y alcanza el final de su destino sobre los uniformes nazis, tomando el nombre de «cruz gamada». Asociada a la idea de vida en movimiento entre los Antiguos la esvástica se convierte en sinónimo de muerte y violencia entre los modernos. Es frecuente comprobar la tergiversación del sentido de los símbolos debido a que los pueblos ya no los comprenden.

Psicológica, porque el estudio del símbolo exige nuestra participación. Sería difícil imaginar a un marino que se contentara con estudiar la mar en los libros y que no se subiera nunca a bordo de un barco. Del mismo modo, cuando contemplamos una escena cualquiera esculpida sobre un capitel, nuestros conocimientos intelectuales son casi siempre insuficientes. En cierto modo necesitamos experimentar la vida de la piedra, sentir su belleza, modelarnos según las reglas de ese arte y dialogar con él. Los imagineros medievales no eran tan sólo sabios; en posesión de dibujos y libros canónicos en los que figuraban los temas que habían de ejecutar, tomaban contacto directamente con la materia y se ensuciaban durante largo tiempo los dedos antes de lograr la obra maestra. En cuanto a nosotros, desollamos nuestra inteligencia antes de percibir el significado simbólico de la obra de arte; nos mira, mientras nosotros la contemplamos, ya que el símbolo tiene valor de enseñanza y se burla del tiempo con la sonrisa enigmática del ángel de Reims.

Espiritual, porque los antiguos sintieron el signo como una antena inmensa destinada a captar los aspectos más misteriosos de la vida. Si la Edad Media ha conservado tal gama de matices cambiantes se debe a su amor por el fe símbolo; lo vemos surgir y dilatarse en sus textos, en sus edificios, en sus esculturas. Por él nos desviamos de nuestro camino para visitar una abadía. Chartres, Laon, Notre-Dame son otras tantas voces de sirena que nos conducen, no hacia el abismo sino hacia nuestro fe jardín secreto donde aún podemos plantar los árboles del paraíso terrestre.

Definir el símbolo con unas palabras tal vez satisfaría a la razón, pero semejante «fijación» resultaría forzosamente restrictiva. Efectivamente, el símbolo no es una clave que se aprende de memoria ni una fórmula que hay que recordar. Desde luego, si quiere comprenderse el significado del índice alzado del arzobispo bendiciendo a los fieles, hay que conocer el texto de Eudes de Morimond para quien el índice equivale a la «razón demostrativa». Una vez establecida esta ecuación comienza la alquimia personal: el índice forma parte de la mano, muestra algún objeto, señala las nubes o el suelo, etc. En resumen, una vez conocido el vocabulario de los símbolos, hay que estudiar su gramática y, aún más, el lenguaje secreto que componen.

La Europa moderna, bajo la influencia del positivismo, ha creído que la razón puede explicarlo todo. Por el contrario, la Edad Media, admitía sin reservas lo desconocido y no trataba de introducirlo a la fuerza dentro del marco de la lógica. Admitir la existencia del símbolo equivale a aceptar la parte de misterio que está en nosotros. Por ello, es una pretensión ingenua creer que se explicará íntegra y definitivamente un símbolo. Por naturaleza, una figura simbólica es inextinguible. Pasaremos cien veces ante los capiteles de Vézelay y cien veces quedaremos sorprendidos y surgirán ante nosotros nuevos significados. Durante su deambular por la ruta de las catedrales el peregrino profesaba el sentido interior de los símbolo los. Cuando veía a dos caballeros batiéndose con sus espadas, pensaba en su propia lucha interior de la que salía vencedor cada mañana después de haber triunfado del desaliento y el cansancio. Contemplando una lechuza reflexionaba sobre la necesidad de la meditación y el recogimiento.

Para el viajero los capiteles esculpidos no eran un artificio de estilo o un convencionalismo intelectual; evocaban infinitos estados de ánimo, cualidades por adquirir, defectos que tenía que combatir. Aun cuando en su zurrón no llevara una guía, iba componiéndose una propia de iglesia en iglesia. A nuestro juicio, no se ha insistido bastante sobre este medio extraordinario de comunicación por la imagen. Los medievales, sin Radio ni Televisión, se comunicaban entre sí por mediación del símbolo y tejían una conversación íntima a la medida de un país entero gracias a los artesanos que extraían de la piedra imágenes que todos comprendían.

Con el fin de ilustrar este extremo, citemos dos esculturas relacionadas con dos personajes muy distintos, el eclesiástico y el campesino. En el tímpano de la catedral de Saínt-Bertrand-de-Comminges, el escultor representó al fundador del edificio, el obispo Bertrand. Al parecer no se trata de un caso excepcional. Pero todos sabían que Bertrand aún vivía en el momento en que el imaginero lo situó en la eternidad, al lado de Jesucristo. Gracias a esta «información», el peregrino se daba cuenta de que la divinización del hombre justo puede llegar a ser realidad en este bajo mundo. En cuanto al sembrador que lanza con mano experta la semilla en la tierra labrada, hace un gesto que adquiere el valor de un símbolo: repite el acto del Señor lanzando al cuerpo social las semillas de la sabiduría.

Abordar el universo de los símbolos no es extraviarse en una zona fría y esclerótica; es tocar la carne de la Humanidad, recoger el alma trémula de cinco mil años de historia durante los cuales se consideró al símbolo como el tesoro por excelencia. Isidoro de Sevilla, obispo español del siglo VII, fue un encarnizado trabajador que contribuyó a la formación del símbolo medieval. En su Tratado de la Naturaleza convierte cada fenómeno en palabra de Dios y en sus Etimologías descubre en lo más banal de nuestro lenguaje una multitud de significados olvidados. Según él, el símbolo es un signo que da acceso a un conocimiento imposible de encontrar de otra forma. La palabra griega sumbolon designaba exactamente una tablilla que se rompía en dos. Según un rito de las hermandades de iniciación de la Antigüedad, el gran sacerdote entregaba una de las, mitades al nuevo adepto. Cuando este último deseaba dar a conocer su calidad a otro miembro de la hermandad, le tendía su mitad de la tablilla. El otro hacía lo mismo y así reconstituían la unidad dividida. El símbolo, signo de contrato, de pertenencia a una hermandad es, ante todo, la invocación a una realidad superior que tan sólo pueden volver a encontrar los hombres unidos por lo divino. El objeto más modesto era una referencia a lo inmaterial. Había relación entre la copa del bebedor y la del Grial; según la actitud del convidado contenía el fruto de la viña o el licor de la inmortalidad.

El símbolo convierte nuestra vida en una aventura del espíritu al estimular nuestro deseo de conocer el armazón de la realidad oculto bajo las tejas coloreadas del tejado. El deber del hombre consiste en adquirir conciencia de los hitos colocados en su camino, se llamen templos, catedrales o capiteles. Ante una catedral no contemplamos una obra del pasado, sino más bien el eterno presente del símbolo. Para uno de los más grandes simbolistas medievales, Vincent de Beauvais, la Naturaleza expresa, bajo unas formas concretas, las intenciones incomprensibles de la divinidad. Así, pues, poseemos copias visibles de la Creación gracias a las cuales comprendemos quiénes somos y adonde vamos. La función de un maestro arquitecto consiste en reunir esas «copias», aspectos de la Naturaleza y aspectos del hombre en la armonía del arte sagrado. Al visitar una catedral, emprendemos en realidad un viaje inmenso a través del espacio y el tiempo y franqueamos sin temor los límites de lo invisible.

Sin embargo, ante nosotros se levanta un grave obstáculo: la constante confusión entre el símbolo y la alegoría. Cuando hoy decimos «es simbólico», entendemos «no es real, es ilusorio». De hecho, en un caso semejante deberíamos decir: «es alegórico». La alegoría es una convención artificial, una expresión imaginada de abstracciones muy secundarias. Cuando una marca de automóviles elige una sigla, fabrica una alegoría. La sigla se ha elegido de una manera más o menos arbitraria y cualquier otra se hubiera adaptado igualmente. Por el contrario, el símbolo es la única expresión posible de determinadas realidades espirituales; la luz, el relámpago, la fuerza, la potencia inferior, la voluntad creadora son, en nuestro lenguaje, ideas muy distintas; de manera simbólica el mazo o el martillo resumen todo ello y contienen significados aún más profundos.

Como el símbolo no es un artificio gratuito, une al objeto con el significado espiritual que brilla en el fondo de la materia; sabemos bien que un árbol no es tan sólo un vegetal. Nos enseña el sentido de la verticalidad, la nobleza de la rectitud, la receptividad a la luz que es fuente de vida. Los mundos se comunican entre ellos, no existe separación infranqueable Centre el cielo y la tierra. El símbolo es el medio que nos permite pasar de un plano a otro, de la materia al espíritu, demostrando que en todas partes y siempre reina una unidad.

Uno de los objetivos de la civilización medieval es el de moldear a un hombre transparente que no siga oponiendo una pantalla opaca a la luz divina. Infinitos cuentos nos hablan de magos que pasan a través de las más gruesas murallas. Se trata precisamente de hombres de espíritu iluminado, conocedores de tordas las cosas del interior y que superan cualquier obstáculo. Para ellos ya no existe el mundo material, rígido y cerrado que establecería guarreras infranqueables entre lo visible y lo invisible.

Las miniaturas de la Edad Media representan el Universo en forma de una serie de círculos que se insertan unos en otros; los círculos de los dioses y los círculos de los hombres se comunican entre sí. El hombre transparente es comparable al geómetra que conoce todas las superficies, todos los radios y todos los centros.

El símbolo, que no se reduce a una abstracción intelectual, está encarnado en múltiples formas fácilmente accesibles. Se manifiesta en rituales, en obras de arte, en textos.

En Occidente ya sólo conocemos el ritual de la misa, símbolo inmenso por el que el sacerdote pide al fiel que participe en la realeza de Jesucristo.

Nuestros padres hacían un ritual de la más mínima actividad cotidiana. Los ritos de las labores, de las siembras, de las Cosechas ritmaban la existencia del campesino, y la iniciación y los torneos la del caballero. El artesano no se encontraba abandonado a sí mismo; desde el momento en que ingresaba en el gremio se sometía a las leyes comunitarias y aplicaba a su trabajo las reglas geométricas engendradoras de la armonía. Por ello, una estatua no era un objeto banal, sino un principio espiritual magnificado por una forma material. Mucho antes de Einstein, los medievales sabían que el espíritu reside en la materia y ésta en el espíritu. No se tenía en cuenta la complejidad del objeto. Una escultura muy sencilla, de tamaño pequeño, tal vez tenga una riqueza de sentido mayor que una composición gigantesca, puramente estética. Una sillería de coro, una escultura pequeña, de pórtico, nos descubren a menudo perspectivas insospechadas sobre nuestra vida interior. En el coro de Saint-Martin de Champeaux, en Seine-et-Marne, se descubren con asombro unas sillas de coro enigmáticas que se dirigen a nosotros con una sencillez de una obra maestra y la calma de una verdad que espera pacientemente ser descubierta de nuevo.

El gran Ampère, en su Ensayo sobre la filosofía de las ciencias, reconocía que los antiguos recurrían con mayor frecuencia a los símbolos que a los conceptos. Ni que decir tiene que la búsqueda del sentido de esas imágenes requiere cierta manera de ver las cosas. Consiste en comprender que el símbolo es la sustancia indispensable para nuestra vida espiritual, la sustancia más auténtica y más completa.

El simbolismo nos proporciona un modo de reflexión sobre todas las cosas. Para vivirlo, empleamos, a la vez el instinto, la razón y la intuición. El racionalismo doctrinario, que niega la presencia del misterio, sólo se impuso de una manera definitiva con el Renacimiento. Es innecesario insistir sobre el hecho de que describir un capitel no basta para comprenderlo. Reconozcamos que la función simbólica del hombre fue ahogada y combatida desde el siglo XVI. En la actualidad resurge con nuevo vigor y exige que se la satisfaga mediante una nueva mirada aplicada a las maravillas artísticas de las civilizaciones tradicionales.

Algunos siguen creyendo que esa nueva necesidad de simbolismo es un retroceso del espíritu, un rechazo del progreso. Nosotros pensamos, por el contrario, que conviene volver a encontrar un concepto más vivo de nuestro tiempo, humano y trascendente a la vez, basándonos en la herencia espiritual que tenemos ante los ojos. Occidente empieza a salir de la larga noche que sucedió a la Edad Media. Si nos orientamos nuevamente hacia su arte simbólico con amor y confianza probablemente descubriremos una espiritualidad que desarrollará al hombre liberándolo. El simbolismo es más una manera de pensar y vivir que un «objeto de estudio».

Desde su nacimiento, la época románica situó al símbolo más allá del tiempo y de la Historia. Ciertamente nos cuesta mucho captar dicha intención. Simplificándolo algo digamos que los fundadores del arte medieval consideraron que el hombre se condenaba a muerte cuando se colocaba el grillo del tiempo; su auténtica naturaleza, la eternidad se revelaba en toda su gloria cuando atravesaba las fronteras de su interés personal y de su moral particular. Sobre todo que no se asemeje a los monos encadenados a los capiteles de Auvernia o a los titiriteros que andan sobre la cabeza y piensan con los pies. Las primeras crónicas llamadas «históricas» contienen más hechos simbólicos que anécdotas. De esta manera, con ocasión de la consagración de Luis el Piadoso, el monje Ermold el Negro se recrea en la sabiduría y radiación espiritual del monarca cuyas vigorosas palabras arrancan el reinado a la Historia y lo hacen penetrar en el camino de la eternidad: «Que el grande aplique la ley —dice— y el pequeño se someta sin tener en cuenta la calidad de las personas. No hay lugar para el dinero corruptor; rechazadas las dádivas que intentan seducir. Si hacemos que el pueblo respete la ley ancestral, entonces el Dios de las alturas concederá misericordiosamente, tanto a nosotros como al pueblo que conducimos, el reino de los cielos.»

Observemos de paso que las escenas de los capiteles se llamaban «historias», no la narración literal en un acontecimiento, sino la historia del hombre de siempre, de su fuerza y sus debilidades, de su búsqueda de la perfección. Y esto es tanto como decir nuestra propia historia, ya que si el pantalón y la chaqueta han sustituido a la cota de mallas, el hombre interior se encuentra enfrentado a los mismos interrogantes y a las mismas angustias. Las «historias» fueron creadas para dar respuesta y atestiguan un genio sorprendente de la transmisión. Un número muy reducido de eruditos siguen leyendo los tratados filosóficos de la Edad Media, mientras que todos podemos visitar a nuestro modo cualquier santuario y estudiar las esculturas durante todo el tiempo que lo deseemos.

El oficio de simbolista exige conocer las interpretaciones más diversas y contradictorias de un símbolo, transmitido de época en época y dentro de contextos culturales distintos. En el seno de la Edad Media, un símbolo recibe significados contradictorios, casi de una manera sistemática: la serpiente es la tentación que indujo a nuestros primeros padres a la caída, el mal insidioso que hace creer en un hombre todopoderoso y le induce a representar el papel de aprendiz de brujo; y es también, de acuerdo con la tradición hermética, la inteligencia que se desliza por entre los fenómenos materiales sin que jamás sea detenida. Cuando vemos un elefante en un capitel, es absurdo establecer una relación con el tiempo y la época, pues no se trata de una representación naturalista o decorativa. Los bestiarios, compendios de información simbólica sobre los animales, nos enseñan que es la imagen de la investigación intelectual, de la profundidad de pensamiento y del sentido religioso. Más extravagante aún resultaría la tentativa de una explicación zoológica frente a un fénix, ave mítica que nos enseña el proceso de regeneración por el fuego y del renacimiento del espíritu. Al poner pie en el atrio de una catedral operamos una ruptura en relación con la vida profana. De pronto nos interrogan centenares de figuras esculpidas y nos piden cuentas sobre la manera como llevamos nuestra existencia. ¿Acaso somos como el avaro que se niega a transmitir sus tesoros y cuyo cráneo es devorado por un ave? ¿Somos como el astrólogo que dirige su espejo hacia el cielo para descubrir la verdad de los astros y conocer su cielo interior? ¿Somos como el pelícano que hace revivir al mundo mediante el sacrificio de sí mismo? Ciertamente todo es símbolo, pero nada resulta confuso o imaginario. Si unas figuras como el toro, el águila y la rueda han atravesado los tiempos y las civilizaciones, es porque contienen en ellas fuerzas creadoras que encuentran sus correspondencias exactas en nosotros mismos.

Una de las grandes virtudes del hombre de la Edad Media era el silencio ante la Naturaleza. Escuchaba la voz de la obra divina con extrema atención y hacía callar las pasiones que le hubieran impedido oír lo que le decía. Escuchar el silencio es oír esa famosa «voz de la conciencia» ahogada por un tumulto que, la mayoría de las veces, nos agenciamos nosotros mismos sin saberlo. A semejanza de las vidrieras, simultaneando luz y tinieblas, el símbolo es la imagen de aquél que le interroga. Tan pronto como se descubre un nuevo sentido a un símbolo, se desvela un mundo infinito. En la gestión discursiva y analítica cuanto más se aprende más se cree conocer; en la gestión simbólica, cuanto más se experimenta, más se amplía nuestro universo. La Edad Media insistió prolongadamente sobre la noción de «capacidad de Dios». Afirmaba que cada hombre «capta» lo divino de una manera diferente y con una intensidad variable. Algunos lo logran H con facilidad, otros fracasan. Por la virtud del símbolo desarrollamos esa capacidad y creamos caminos en los que nos regeneramos. El símbolo desvela las riquezas de la vida en el espíritu. Y en el mismo instante, llega a velar la verdad suprema demostrándonos que jamás acabaremos de conocerla.

El símbolo nos parece oscuro en la medida en que es oscura nuestra conciencia de la realidad en la que nos encontramos inmersos. Aquél que se encuentra al pie de la montaña comprende de una manera imperfecta la narración de su compañero que ha llegado a la cima y contempla las vastas llanuras. Tendrá que emprender a su vez la escalada. En el siglo XIX los seudosimbolistas escribían con frecuencia que el conocimiento de los símbolos era peligroso y no debería permitirse a individuos poco preparados. En realidad, el símbolo es el tesoro mejor compartido y menos conocido. La teoría intelectual más deslumbrante sólo se dirigirá a algunos mientras que el símbolo que forma parte de nuestro ser, igual que la vista o el tacto, es el bien de cada uno.

La idea central de un rápido examen de la naturaleza de los símbolos es que la experiencia espiritual sólo podría transmitirse por su intermedio; no existe en esta proposición dogmatismo alguno, sino que se trata de una simple atestiguación. Cuando la Edad Media, después de haber encontrado el equilibrio radiante del siglo XI, intentó expresar su más viva realidad, construyó iglesias y catedrales. Maese Eckhart, en las cumbres del amor de la Sabiduría, describe el castillo del alma y la triple luz del Conocimiento. La abadesa Herrad von Landsgerg en su Hortus deliciarum (Jardín de Delicias) nos muestra la Filosofía en el centro de un círculo compuesto por las siete artes liberales conducentes a la visión perfecta de la divinidad. Pensadores, artistas, obispos hablan con símbolos, sabedores de que cada uno los interpretará a su nivel y obtendrá una «médula sustentadora». Dirigen la realización espiritual de un individuo y la de una civilización porque contiene el cubo invisible de la rueda de la Fortuna que fija nuestro destino indicándonos el eje inmutable.

El hombre que logra percibir el Universo en sí mismo puede recurrir de manera natural al símbolo para compartir su experiencia con los demás. Bastará con recordar el método de las parábolas empleado por Cristo de manera constante y que los escultores medievales aplicaron por toda Europa. Marie-Madeleiné Davy ha enunciado las relaciones entre el símbolo y la Humanidad, con frases de sorprendente claridad:

La diferencia entre los hombres —escribe— se reduce a la presencia o a la ausencia de una experiencia espiritual. Por luminosa que sea esta experiencia no se adquiere de una vez por todas, depende de sucesivos ahondamientos. Por ello el hombre en el que se realiza permanece atento a las señales de presencia, a los símbolos que, semejantes a letras, le enseñan un lenguaje, el lenguaje del amor y del conocimiento. El hombre espiritual se instruye por los símbolos y cuando quiere dar cuenta de su inefable experiencia también recurre necesariamente a los símbolos.

Si la vida humana es un juego en el que el individuo afronta el Cosmos y la Naturaleza, el símbolo es la regla de oro. El escritor alemán Hermann Hesse, tan identificado con el espíritu de la Edad Media, en su admirable obra Das Glasperlenspiel (El juego de los abalorios) hace del juego de los símbolos el origen de la vida; en él reside un lenguaje universal que permite a los jugadores establecer relaciones entre todo lo que es. Además, la función de los reyes antiguos consistía en repartir las riquezas de forma equitativa, fueran de naturaleza divina o terrenal. En su preocupación de equidad consideraban que su tarea más importante era «rectificar las denominaciones», es decir, llamar las cosas por su nombre y situar al hombre dentro de la función que le convenía. A este respecto recordemos el episodio del Génesis en el que Adán se convierte en el primer dueño de la Creación, dando nombre a animales y vegetales. Este modo de acción es de ardiente actualidad. ¿Acaso los hombres no se destrozan hoy en las guerras y en los conflictos más diversos por haber perdido su sentido creador palabras tales como «Dios», «verdad», «símbolo», «conocimiento»? En vez de ser unos hogares de luz los que resorban las contradicciones, son origen de los más sangrientos enfrentamientos imponiendo cada uno su postura a sus semejantes sin el menor miramiento. ¿Acaso nuestra civilización no se parece en determinados períodos a ese capitel en el que un obrero, ávido de ganancias y de honores, asesina cobardemente al maestro de obra que le negaba un ascenso?

Al «nombrar» los capiteles, es decir, al identificar cada uno de sus significados simbólicos, nombramos nuestros propios estados de conciencia y aprendemos a conocernos. La más elemental honestidad nos obliga a admitir que forzosamente descubriremos en las obras de arte de la Edad Media aspectos que sus creadores ni siquiera habían imaginado. Lejos de traicionar o de sumergirnos en la fantasía, no, haremos más que aplicar con toda humildad los preceptos del antiguo simbolismo. Una escultura simbólica no muere el mismo día de su ejecución, se prolonga hasta el infinito en las miradas y las interpretaciones de generaciones sucesivas. Nos bastará un ejemplo para precisar esta idea. Los creadores del símbolo del Dragón, al parecer, veían en él la potencia fulgurante de la energía que anima al Universo. Las antiguas sociedades de iniciación añadían que figuraba también como el iniciador contra el que lucha el neófito para adquirid el Conocimiento. Luego los cristianos hicieron del dragón el símbolo del mal al propio tiempo que lo identificaban como guardián de tesoros ocultos. Se atribuyó al dragón buen número de otros significados y aún sigue siendo posible crear otros nuevos partiendo de las fuentes de que disponemos. Ninguna verdad es absoluta; cada intérprete tiene el deber de prolongar el pensamiento de sus predecesores y, ayudándose con su experiencia, enriquecer la Tradición.

Según Bernard de Chartres, somos unos individuos minúsculos encaramados sobre los hombros de los gigantes que nos precedieron. Estos últimos equivalen a los momentos de conciencia excepcionales vividos por nuestros antepasados y a los progresos espirituales que realizaron. Al elevarnos desde su alta estatura, abrimos los ojos ante paisajes desconocidos.

Abandonados a nosotros mismos en una ciudad de inquietantes dédalos, de calles expresivamente ruidosas, buscamos una vía. En aquellas civilizaciones en las que la espiritualidad parecía tan indispensable como la producción económica, se presentó siempre al símbolo como el instrumento de medición que permitía comprenderse y comprender al mundo. Para el hombre medieval este último procede del Uno y retorna al Uno; la multiplicidad, la dispersión constituye la trampa mortal; nuestro primer esfuerzo consiste en emerger del follaje, en salir del entrelazamiento de ramas que nos ahogan, tal como se observa en infinitos capiteles. Al pasar por el molino del misterio que tritura al hombre viejo, y crea al hombre nuevo, consideramos los símbolos como puntos de luz, como lámparas que iluminan el Universo. La Edad Media proclama que sufrimos porque estamos ciegos. Tan pronto como veamos con claridad, al comprender que somos el símbolo de una realidad inmortal, conoceremos un gozo indescriptible y seremos una piedra de la catedral que se edifica hasta el fin de los tiempos.

Desde luego, el lenguaje simbólico sólo ocupa un lugar muy secundario en nuestra sociedad. ¿Cabe imaginar que un jefe de Estado actual afirme a su pueblo que su preocupación primordial es la redención colectiva y que su mayor preocupación estriba en la evolución espiritual de los ciudadanos? Estas afirmaciones, habituales en los antiguos Imperios tradicionales, parecen ir quedando cada vez más relegadas al terreno de la utopía. Sin embargo, en cada instante puede reconstituirse y revivificarse la totalidad de los símbolos. Combatidos, agredidos, rechazados, los símbolos permanecen indestructibles, semejantes al rey Artús (o Arturo), gran maestre de la Tabla Redonda. Herido de muerte, yace sobre un lecho de oro en la isla de Avalón y esperará todos los siglos necesarios al caballero que le coja la mano y haga florecer de nuevo un mundo reseco. El ciclo del Grial conoció su primer apogeo con ocasión de la curación del rey enfermo y terminó con la enfermedad del monarca cuya elevada figura atraviesa la Edad Media, herida de muerte al propio tiempo que él.

La Edad Media histórica está muerta y nadie la resucitará. La Edad Media simbólica acaso se encuentre hoy más viva que hace cuatrocientos años. Con el retroceso discerniremos con una mayor claridad sus perfiles de remate, las cimas que ha escalado. En las llanuras de Francia las montañas de piedra yerguen sus flechas hacia el tiempo del cielo, que nosotros tenemos el deber de reconstruir aquí abajo y desde este mismo momento.

Ha habido etnólogos que han pretendido que la gestación de los signos dependía del medio geográfico y del clima político de una época. Aunque esta opinión quede comprobada al establecer la lista de símbolos menores ligados a un terruño, no es exacta cuando se examinan los grandes símbolos civilizadores creados por el pensamiento del hombre. Ningún egipcio, ningún medieval vieron nunca un fénix. Sin embargo, esta misma ave mítica aparece abundantemente representada por ambas culturas, tan preocupadas por la resurrección permanente del alma. Es indudable que el hombre queda marcado por su época y su país; si permanece ahí, no piensa él, sino que es pensado. Los símbolos tejen una trama más o menos visible según las circunstancias, una trama que tan sólo depende del espíritu. Sin ningún contacto directo, en unas condiciones materiales distintas, el antiguo egipcio, el imaginero de la Edad Media y el artista chino trazan la misma cruz dentro de un mismo círculo para simbolizar las cuatro direcciones del espacio de un universo en movimiento.

El simbolismo no está reservado a los eruditos. Es un auténtico pan cotidiano que no se encuentra en las bibliotecas ni en los viejos pergaminos, sino en la Naturaleza y en nuestra propia conciencia, ya sea científica, poética o intelectual. Aun cuando sea abordado de una manera distinta, la meta sigue siendo idéntica. No olvidemos que nos beneficiamos de una oportunidad excepcional. Gracias a las ediciones de textos tradicionales, a una difusión sin cesar creciente del espíritu simbólico y al desarrollo del turismo que suprime distancias, descubrimos un panorama gigantesco en el que conviven sin entorpecer el Antiguo Egipto, la India, la Antigua China, el Medievo occidental y tantas otras culturas que aprendemos a conocer de una manera progresiva. Nunca tuvieron los antiguos a su disposición unas perspectivas tan vastas, tan estimulantes para el estudio de los símbolos. Todo ello incita al moderno Occidente a hacer gala de una mayor modestia: le es permitido comprobar la relatividad de la idea de progreso y admite que su reciente cultura, la que corresponde a los cuatro últimos siglos, se revela singularmente incompleta ante los libros sagrados de India y China y, sobre todo, frente a su propia Edad Media. Una situación semejante nos colma de una inmensa esperanza en lo que se refiere al porvenir del simbolismo y del peregrinaje hacia nuestras catedrales, ya que la comunión con el símbolo exige humildad y prohíbe rezumar un dogmatismo cualquiera en la interpretación de las obras de arte. Una misión natural del símbolo es la de inducir a esta humildad gozosa; es un puente entre el hombre «natural» y el hombre «consumado», un segmento estrecho que no pueden franquear la vanidad ni la falsa modestia. El ser que ha alcanzado la humildad es semejante al Sagitario de la catedral de Reims. Con los cuatro pies sólidamente afirmados en la tierra, asumiendo sus deberes materiales sin convertirse en esclavo de ellos, lanza su flecha hacia el centro de los cielos.

Todo símbolo es una mano tendida. Si sólo contuviera un pasado concluido, su interés sería casi nulo. Pero en primer lugar es un universo por conquistar, un rostro de luz cubierto por un velo. A primera vista, un capitel de la Edad Media en el que aparece un perro persiguiendo a un pájaro nos parece desprovisto de interés; luego, al esfumarse la penumbra, los reflejos del sol retozando sobre la piedra iluminan los detalles. El perro se transforma en fidelidad a nuestro ideal y el pájaro en el alma que ha de despertarse. A través de la primera lograremos alcanzar a la segunda. Se instaura una regla de vida, surge una nueva visión de nuestra existencia. El capitel ha penetrado en nosotros, es uno de nuestros guías en el laberinto de lo cotidiano.

Al integrar las palabras de las piedras, al asimilar el espíritu que las anima, se llega poco a poco a reconocer la arquitectura espiritual de la vida y se ponen en práctica las palabras de Jesucristo: «Que aquél que busca no cese de buscar hasta que encuentre y cuando haya encontrado se sentirá conmovido y después de estar conmovido se sentirá maravillado reinará sobre el Todo… El reino está en vuestro interior y también en vuestro exterior. Cuando hayáis hecho de los dos Uno, y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, entonces entraréis en el reino.»

La gran elevación de este pensamiento pudiera hacer creer que al penetrar en el corazón de los símbolos el hombre pierde su originalidad. De hecho, si la revelación espiritual, tal como la entendía la Edad Media, a saber, la identificación con lo divino, es rigurosamente impersonal, cada uno la practica a su manera y le da la matización de su genio. Esta unión, aparentemente imposible, de un modelo hierático y de la personalidad del artista, llegó, sin embargo, a realizarse millares de veces durante la Edad Media. ¿Quién pensaría en disociar la forma del espíritu al contemplar al Cristo glorioso en el pórtico de Autun? El más mínimo detalle de su indumentaria es la movilidad interior, la nobleza del rostro es la de la Humanidad consciente de sus deberes y el Dios-Hombre nos orienta hacia lo desconocido con una majestad soberana que logra despojamos de todo temor.

Si el símbolo se encuentra en el corazón del arte sagrado es porque se trata del único medio de comulgar auténticamente con la armonía del Universo del que el hombre es una ínfima parte. Mediante la práctica del símbolo avanzamos por el laberinto de los grandes misterios y ponemos en movimiento el conjunto de nuestras facultades.

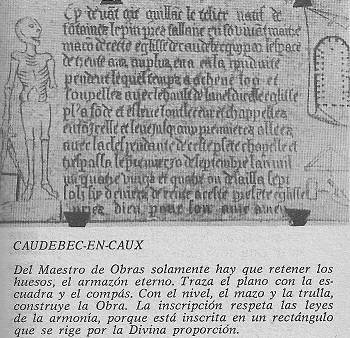

El símbolo más grande de los arquitectos medievales era la divina proporción, clave de las relaciones armónicas entre las partes del templo. Los, constructores no contaban, no calculaban; creaban el edificio como si de un ser inanimado se tratara, capaz de revelarnos las leyes de nuestra propia evolución. Un «Compagnon du Tour de France» nos hablaba un día sobre la forma que tenía de elegir las piedras buenas. «Yo no mido —decía—. Coloco la mano sobre la piedra. Así es como la conozco y entonces la cojo o la rechazo.»

Según la máxima del maestro de obra parisiense, Jean Mignot, «el arte sin la ciencia no es nada». En realidad, la vía espiritual es la conjunción del símbolo y del arte de vivirlo. Las teorías se desecan, las ideologías languidecen y mueren. Las intrigas palaciegas y las querellas políticas de los Imperios medievales han desaparecido en las mazmorras mientras Saint-Sernin de Toulouse, en el seno de la ciudad rosa, sigue siendo una obra de paz donde nuestros pasos pueden aún hollar una tierra divinizada.

El símbolo, incluso antes de transmitir ideas, ilustra una manera de ser. Nos sacraliza como ha sacralizado la epopeya de las catedrales. A fin de cuentas, tal vez los símbolos no sean nada en sí mismos; tal vez sean sencillamente el fruto del maridaje del espíritu con la belleza, análogo al divino Niño que sostiene en la mano la bola coronada con una, cruz representando el Cosmos ordenado.

Únicamente el símbolo da actualidad a la Edad Media y convierte sus expresiones artísticas en un campo de estudio inextinguible. Al partir en su búsqueda, hemos comprobado que el simbolismo no es una «parte» del espíritu medieval, sino su base esencial sobre la que se erigen las arquitecturas de piedras e ideas. El símbolo constituye la más auténtica riqueza, la que no se devalúa al paso de los años. Todo se ilumina cuando se la considera con cierto estado de ánimo, que consiste en sentirlo y no en analizarlo.

Siguiendo el camino que conducía de la Tradición al símbolo, hemos encontrado las fuerzas creadoras del arte medieval. Sin embargo, estas fuerzas siguen siendo abstractas mientras no se manifiesten en la materia. El proceso «de incorporación» no depende de la fantasía individual; se ejerce por dos grandes vías, la del espíritu y la de la mano. El conjunto de ideas que hemos abordado penetrarán por esos canales en la realidad más cotidiana.