Los obstáculos a la iniciación

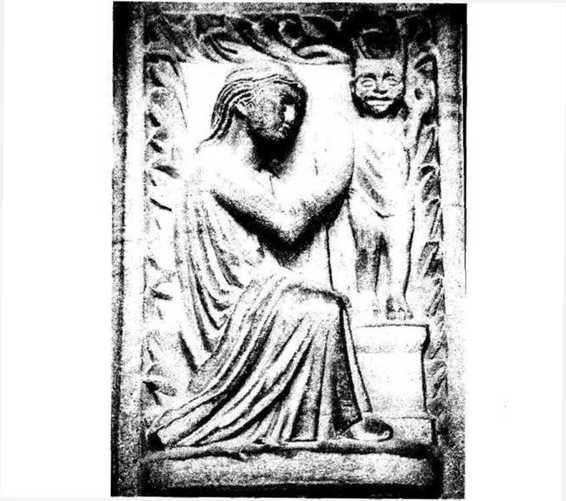

—Mira. ¿Qué ves?

—Veo a una dama sentada en un trono. Un servidor se acerca a ella. Le ofrece una copa, pero la dama le recibe de muy malos modos. No duda en rechazarle de un puntapié en pleno pecho.

—¿Qué piensas tú de ello?

—Ingratitud, dureza de corazón, violencia gratuita… Es lo que hay que evitar, ¿no?

—¿Estás satisfecho de tu interpretación?

—No digo que estas tachas no sean dignas de consideración, pero sin duda hay algo más. Pienso… pienso en todas esas escenas en las que vemos un enfrentamiento entre nobles personajes y servidores felones.

—¿No son normalmente rechazados así estos servidores?

—Rechazados… cuando faltan a su palabra y a su función. ¿No será este hombre el servidor felón?

—Lo es, en efecto. Es desleal. Ha faltado a la palabra dada. No reconoce la calidad de la Dama sentada en el trono, el alma viva de todas las cosas. Al traicionarse a sí mismo, se extravía. Fíjate en la copa que derrama. No es un objeto corriente. Se trata del recipiente que contenía el elixir de la inmortalidad, el que nos somete a la prueba de la verdad. Ese hombre no quiere adentrarse por el camino del descubrimiento de sí mismo. No toma el brebaje que le haría morir a la muerte y nacer a la vida. Piensa que es mejor derramar la copa antes que conocerse tal como es. Se rebela contra la dimensión iniciática de la vida. Pero la Dama rechaza fácilmente el asalto del infiel. Ella, sin ningún arma, tiene fuerza bastante para alejar de sí tanta violencia, tantas reacciones incontroladas.

—¿Tan frágil es la iniciación?

—El alma de la iniciación, en apariencia tan frágil, tan ínfima respecto a lo ingente de las pasiones destructoras del hombre, posee en realidad un poder que la vuelve indestructible. Nadie podrá acabar nunca con la iniciación.

—¿No sostiene el agresor un pergamino?

—Cree haberse hecho con el libro del mundo, el que contiene los secretos de la vida. Cree que podrá utilizarlo en beneficio propio sin haber prestado, sobre la copa, el juramento que le habría llevado por el camino de la transformación. Pero yerra. Lo que tiene en sus manos es un libro mudo, del que no comprenderá jamás ni una sola palabra. No ha aceptado someterse a las pruebas que la Dama le pedía afrontar con humildad, por lo que será condenado a la ignorancia estéril.

—En El Apocalipsis se recomienda al justo que no tema las pruebas que le aguardan. Si sigue siendo fiel hasta la muerte, recibirá la corona de la vida.

—Sí, permanecer fiel a la vida en espíritu: es un compromiso difícil, que exige una vigilancia constante. El servidor indigno trata de usurpar la corona de la Madre de los Constructores, que no pertenece a nadie. Ésta es el símbolo de la unidad comunitaria donde cada uno ocupa su debido lugar ejerciendo su función.

¡El primer obstáculo es la infidelidad! Era algo inesperado, en un mundo como el nuestro en el que la fidelidad está casi considerada como un sentimiento inhabitual, incluso inútil. Acaso porque nuestro mundo no tiene ya una clara conciencia de la importancia de la iniciación.

—El segundo obstáculo —dijo Pierre Deloeuvre.

—Para mí —repuse yo observando la escena esculpida en la piedra— es un suicidio. Este hombre que se traspasa el cuerpo con la espada es evidente que pone fin a su vida.

—Si se eligió esta escena fue porque nos hace percibir las razones de semejante acto. Y sobre todo para ubicarlo en el camino iniciático. Este «suicidio» es la expresión de una voluntad negativa. La voluntad de destruir la parte divina que hay en todo ser. Como puedes ver, para una cofradía iniciática, el hombre que se quita la vida es el que ha desatendido durante demasiado tiempo su luz interior.

—¿Es verdaderamente responsable de ello?

—Se ha limitado a sufrir la vida, a merced de sus pasiones y reacciones. Llega un día en que los fantasmas resultan demasiado agobiantes. No es ya capaz de transformación, pues ha desatendido los símbolos. Acaba huyendo de sí mismo. No siente ya la menor comunión con el universo y el prójimo. A fin de evitar la insoportable tensión nacida de su vacío interior, decide eliminar el «instrumento» más precioso que exista, su propia conciencia. Se convierte en el mal obrero que rompe su herramienta de trabajo. Convierte su espada en una guadaña de muerte. Cree que así es posible destruir la parte divina que le planteaba demasiadas preguntas irresolubles.

Este personaje ha sido descrito por el poeta Prudencio, cuando habla del combate entre la Paciencia y la Cólera. Echando espumarajos por la boca, esta última, por más que golpee a la Paciencia, no logra hacer mella en su coraza. Cada vez más furiosa, la Cólera acaba hiriéndose a sí misma con su espada. Si mal no recuerdo, la Paciencia victoriosa dice: «La furia loca es su propia enemiga, se da muerte por su propio frenesí y muere por sus propias armas».

—La Paciencia de la que hablas no es una cualidad banal. La verdadera Paciencia es la que permite al iniciado soportar el peso del mundo sin desmoronarse, igual que este pilar soporta el peso del mensaje sin complacencias de lo que nos ofrece. «Contra el Sabio, el tigre no puede emplear sus uñas ni el soldado quebrar la punta de su espada. ¿Por qué? Siguiendo el Camino, el Sabio que está en la tierra no puede morir». Estas palabras de uno de mis Hermanos chinos nos índica el medio de escapar a este suicidio, ¿no crees?

—Esta escena —le dije yo observando la representación del tercer obstáculo— no es difícil de interpretar. ¡Cómo representación del detestable personaje del avaro no puede estar mejor! Éste llena su arca de monedas de oro con la mayor codicia imaginable. Una vez haya cerrado la tapa, nadie podrá acercarse al tesoro.

Por si ello no bastara, encima trata de meterse algunas monedas en las faltriqueras de su traje, como si no quisiera perder ni una migaja de esa fuente de riquezas. Estamos muy lejos de la caridad.

—¿A que caridad te refieres? Si no se trata más que de hacer el bien con las riquezas materiales que se poseen, no es el remedio de la avaricia el que se opone a nuestro progreso.

—¿No será la caridad el don de sí, el compromiso del ser entero con el conocimiento?

—Algo así, creo yo. Pero tendremos que dialogar con la Caridad cuando hayamos progresado mucho más en nuestro camino. Primero tenemos que salir victoriosos de nuestro combate con el avaro.

—¿Y si los tesoros que amasa no fueran tales tesoros? ¿Y si no acumulara más que la nada en su arca tan bien cerrada?

—¡Tal es a menudo el caso! Este avaro es esclavo de falsos valores que ocupan su pensamiento. No se interesa más que por la adquisición de bienes viciados, acumula lo que es la causa de su muerte. Es él mismo quien echa un cerrojo a su conciencia y la cierra con doble vuelta. Pronto perderá la llave y perecerá asfixiado. Más le habría valido visitar el mercado de Atenas con el viejo Sabio y decir con él: «¡Cuántas cosas que no necesito!». Pero este avaro no es lo peor.

—¿Es peor aún, así pues, amasar verdaderas riquezas?

—Guardárselas para uno. Acuérdate de los fariseos y de todos aquellos a los que simbolizan, de todos esos hombres que detentan una parcela de verdad y rehúsan transmitirla para disfrutar mejor de ella en su soledad. Las riquezas acumuladas se convierten en un dragón monstruoso que se arroja sobre el avaro y lo devora.

—Los Antiguos siempre condenaron estas malvadas riquezas. Es a ese avaro, ¿no es cierto?, a quien se dirigen las terribles palabras del Apocalipsis: «Conozco tu conducta y que no eres ni frío ni caliente; mas porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Porque dices: Yo soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desdichado, un miserable, un indigente, un ciego y un desnudo; te aconsejo que compres de mí oro acrisolado por el fuego, para que te enriquezcas de verdad».

—Se trata —observó Pierre Deloeuvre— de transformar unos metales impuros en sustancia creadora, en un sol interior. El oro de los iniciados no es el metal de los mercaderes. Es el cuerpo de la luz, el esplendor de la vida, el signo de lo imperecedero.

—Los egipcios decían que el oro es la carne de los dioses. Era él el que iluminaba el santuario secreto de los templos, el sanctasantórum. Alumbrar y traer al mundo son una misma y única palabra en la lengua jeroglífica.

—Es la luz la que confiere vida a la piedra —dijo el Maestro de Obras—, la luz que está en manos del escultor. Por eso se aprende a recrear una mano de oro, que transforma en luz la materia que trabaja.

—O dicho de otro modo, ¡lo contrario de la avaricia!

—Es preciso entrar en la morada del oro, pero desposeído de todo. Allí donde brilla el oro de las estatuas es el lugar donde el hombre se despoja de sus falsos valores para encontrar la verdadera riqueza.

—Cada templo egipcio —añadí yo—, tenía una morada del oro, donde se traían al mundo las estatuas. En tanto no recibían la luz, éstas no eran más que materia inerte.

—Tienes la suerte de poder dialogar con el antiguo Egipto y de hablar su lengua. Esos constructores cuyo pensamiento evocas dijeron grandes verdades. Sabe que son nuestros padres.

—Había un gran dignatario, de nombre Rejhmire, lo que significa: «El que conoce como la luz». Poseía una tumba magnífica en Tebas. En uno de sus muros, hay la representación de un hombre con un rostro de una increíble serenidad. Se diría que tiene los hombros cubiertos de placas de oro.

—Cuando se vence la avaricia, el hombre puede convertirse el mismo en símbolo. Cuando el maestro acoge al postulante en el templo, al término de las pruebas, le expresa toda su alegría y le ciñe en un abrazo de oro.

—Ahora comprendo mejor las palabras pronunciadas por la diosa Isis, palabras grabadas en la tumba del gran sacerdote Petosiris: «Renuevas la vida por medio del oro que sale de tus miembros».

—El oro ha seguido siendo el símbolo de los tesoros espirituales, pues los antiguos Maestros eran comparados a montañas de oro que iluminaban toda la Tierra.

—Este oro, que el avaro no podrá nunca guardar bajo llave su arca, ¿no es acaso nuestro fuego interior?

—El Paraíso está aún aquí en la Tierra. Pero el hombre está lejos de él, mientras no se regenere frotando su carne con el oro de los sabios. El Génesis nos enseña que el hombre, no el individuo, fue creado a imagen y semejanza de Dios y formado con polvo. A él regresará, ciertamente. Pero, tras su iniciación, será un polvo de oro. El hombre profano, el que no ha nacido realmente, va del polvo material hacia el oro vulgar. Unos pesados párpados ocluyen su mirada.

—¿No eran los Maestros de Obras también un poco alquimistas?

—Naturalmente. La alquimia individual se fundamenta en unos secretos técnicos que el Maestro no comunica más que a su discípulo. Pero existe también una alquimia comunitaria, y los símbolos de esta ciencia sagrada están presentes a todo lo largo del camino de la Sabiduría. Incluso cuando estos tesoros caen en manos del avaro, éste no sabe qué hacer con ellos. Pero hay obstáculos peores.

—Ahora veo un personaje que se prosterna, las manos juntas, delante de un ídolo monstruoso que se yergue sobre un pedestal. Ya observé este personaje en París, Amiens y Chartres. Los historiadores del arte hacen de él la imagen de la idolatría. Mas para un enamorado de las civilizaciones antiguas este término no significa gran cosa.

—Para todas las iglesias, el idólatra es el que adora «iglesias» heréticas. ¡Una buena víctima para condenar! Por desgracia, esta actitud implica una doctrina que pretende detentar la verdad total y definitiva. Has de saber que los constructores de templos no han sido jamás ni doctrinarios ni fanáticos. Para ellos la religión cristiana es un alimento espiritual como cualquier otro. Con tanta más razón cuanto que el cristianismo romano no es el único.

—¿Cómo enfocaría usted la idolatría en tales condiciones? ¿Cómo una creencia ciega?

—Pienso que la idolatría contra la cual se nos pone en guardia es un mecanismo mental que deforma nuestra inteligencia y la vuelve incapaz de percibir el valor de los símbolos. Es confundir la idea encarnada en la obra y la forma de la obra. El idólatra se mantiene dentro de una catálogo de ideas fijas y no se mueve ya de allí, por temor a ver evolucionar sus creencias.

—Toda adquisición no revivificada desemboca en una esclerosis. Lo que es verdadero a propósito de las ciencias más materiales debe serlo tanto más en el orden de la iniciación.

—La mirada del idólatra se endurece, su reflexión se torna un cascarón vacío. Privado de savia, es esclavo de las imágenes fugitivas, sin reparar en las señales que Dios ha diseminado por el mundo.

—¿No se acerca esto a las tretas del diablo? ¿No es él quien inspira todas las idolatrías?

—El diablo es apresurarse. El viaje iniciático es largo. No puede tenerse en cuenta el factor «tiempo». El que tiene excesivas prisas no soporta vivir lejos de una certidumbre, de algo seguro a lo que poder aferrarse en cualquier momento y circunstancia. ¡Pero qué importan los días y las noches pasadas estudiando, buscando, comprendiendo y no comprendiendo! Lo esencial es vivir el vínculo de unión con el mundo cada vez más intensamente. Entrar en el corazón de esta piedra que nos habla.

—La búsqueda de la verdad no es una competición deportiva. Pero ello es difícil de aceptar hoy en día, en nuestra civilización de diplomaturas y de títulos.

—El iniciado no tiene ni diplomatura ni titulo alguno. Y los iniciados no están clasificados unos en relación a los otros. Es cierto que nuestro tiempo idolatra las diplomaturas que permiten a veces a la incompetencia actuar con absoluta impunidad.

—¿No será también idolatría el tomarse uno mismo en serio? ¿Y tomarse en serio los juicios de valor de nuestra época?

—El diablo es aquel que actúa aviesamente, tratando de desviar del recto camino. Es verdad que la risa espanta al diablo. Si no te tomas en serio, si no te detienes en tus éxitos, no tienes por qué temer a los idólatras. Pero hay cosas más temibles que estos seres sin alma.

—¿Más temible, por ejemplo, esta joven que se contempla en un espejo? Una cortesana, la frivolidad, la seducción, la lujuria… todas tendencias que evocan a la prostituta del Apocalipsis, la que hace comer carnes impuras a los siervos de Dios.

—No andas del todo equivocado, pero hay mucho más que eso.

—¿El espejo?

—¿Cuál era su nombre entre los egipcios? —me preguntó Pierre Deloeuvre.

—El espejo se llamaba «Abridor-del-rostro», siendo también sinónimo de «vida». Hace que los objetos se revelen, que cobren vida.

—Pero no sólo transmite la imagen del mundo visible. El espejo es también el medio de obtener un reflejo perceptible del mundo invisible. Nuestro universo, decían nuestros padres, es el inmenso espejo de Dios en el que podemos conocer la Sabiduría. Nuestra visión intelectual es indirecta. La visión intuitiva nos permite pasar a través del espejo y comprender la realidad más allá de sus reflejos. El astrólogo dirige su espejo hacia el cielo y no hacia su propia persona. «Si el agua calma permite reflejar las cosas», explicaba Chuang Tsé, «¿qué no puede la serenidad de espíritu? ¡Qué sereno está el espíritu del Sabio! Él es el espejo del universo y de todos los seres».

—Un personaje curioso que yo estudié, un alquimista llamado Zosimo de Panópolis, afirma que el que se mira en el espejo de la Verdad no mira las sombras, sino la luz que ellas ocultan.

—No como nuestro personaje —observó Pierre Deloeuvre—. Lo importante de su espejo se le escapa, puesto que se contempla a si mismo en vez de observar el universo. Se condena a un egocentrismo estéril y esterilizante. Ya que has recordado a los alquimistas, que tanto frecuentaron nuestras comunidades, tal vez sepas que hablaron del espejo y de su papel en la preparación de la Obra. Sobre todo, ¡no nos contemplemos en él por el simple placer de admirarnos! El alma que se mira en el espejo alquímico descubre sus imperfecciones. Es esa mirada valiente la que la purifica.

—Pero ¿esa purificación debe tener una finalidad?

—Que la mirada nazca del espejo y no del hombre profano. Esa contemplación no se realiza en el reino de las sombras. Nos libera de los lazos del narcisismo, esa otra forma de suicidio.

—Lo que vemos en el espejo, ¿es nuestra partícula de luz?

—Sí, es lo que, en nosotros mismos, es más que nosotros mismos. ¿Qué es el Espejo de los Sabios sino una forma del espíritu en su pureza originaria? Cuando un hombre se mira en el y se ve tal como es, no teme ya ni a dioses ni a demonios, no es esclavo de ningún vicio ni de ninguna virtud.

—Esto me ha hecho recordar un proverbio árabe: «Ni vicio ni virtud cruzaran la puerta del Paraíso».

—Los iniciados del Islam afirman que el espejo está situado por encima de siete puertas y de siete mansiones. Es él, en verdad, el que permite ver el Cosmos en su armonía, tanto en sus siete planetas como en sus doce signos.

Desde que nos habíamos puesto a hablar del espejo, una idea me inquietaba interiormente. Las últimas palabras de Pierre Deloeuvre abrían tantos horizontes que me sentí en la obligación de intervenir, de hacerle partícipe de mi objeción.

—Me parece —le dije— que salimos del mundo de los obstáculos. No hablamos ya del egocentrismo estéril, sino del Cosmos, no…

—No hay otro medio de llevar a cabo las pruebas —me interrumpió Pierre Deloeuvre—. Describirlas, llamarlas por su nombre, conocerlas es esencial. Lo que nos interesa no son los obstáculos en sí mismos, sino las fuerzas de vida desviadas que encarnan. Unas fuerzas que uno entrevé a pesar del velo que las recubre. A condición —continuó con benévola pero perceptible ironía— de no venirse abajo a la primera manifestación de lo invisible.

—¿Se refiere a esa liebre? —pregunté yo mientras contemplaba el sexto obstáculo—. ¿Y a ese caballero atemorizado que huye a causa de este animalillo, llegando incluso a abandonar su espada? ¿Cómo es posible caer en semejante cobardía? He visto esta escena antes en otras catedrales, en París, en Amiens, en Chartres, en Reims. Me sorprende volver a encontrármela aquí, de tan inverosímil como parece.

—No lo creas. La cobardía es un fenómeno frecuente en el camino de la Iniciación. El hombre encargado de desempeñar una función tan importante como es la de caballero le teme a un animalillo inofensivo porque se hacía ilusiones acerca de su propio valor.

—La liebre es un animal nocturno, acostumbrado a las tinieblas. ¿No saldrá de una de esas extrañas florestas donde los caballeros partían a la ventura?

—Sin ninguna eluda, y eso hace más clara y manifiesta aún la cobardía de aquel que se ha adentrado en el bosque de los símbolos sin preparación, sin un verdadero deseo. ¡Cuántas declaraciones no ha hecho! ¡Él era el más fuerte, iba a vencer de un simple capón a los monstruos más horribles! Y aquí tienes el resultado. Un conejo que sale de un matorral y nuestro caballero, gran iniciado en teoría, se echa a temblar de miedo y abandona sus armas.

—¡Esto recuerda algunos casos sorprendentes, incluso entre los «maestros espirituales» de más renombre!

—Sobre todo entre éstos. No existen los maestros espirituales. No existen más que Maestros de un oficio que transmite una sabiduría y una experiencia vivida. El temor del caballero caído no es otro que la negativa a vivir la aventura iniciática, porque exige que uno mismo se ponga en tela de juicio. Para afrontar los verdaderos peligros y alcanzar las verdaderas victorias, en primer lugar es preciso abandonar nuestras falsas seguridades.

—El hábito no hace al caballero, en el presente caso. Parece haber sido iniciado, haber ceñido la espada, pero todo ello no era más que puro teatro y mascarada.

—Por eso la cobardía es un obstáculo tan importante en nuestro camino. Entre los iniciados que franquearon las primeras puertas no faltaban los usurpadores. Pero cuando se encontraron con esa desgraciada liebre, este signo vivo llegado del fondo del bosque mágico, la superchería quedó al descubierto. No hagas como ellos. Prepárate para la venida del Maestro espiritual, reconócelo en todas las criaturas. Si sigues siendo auténtico frente a ti mismo, no serás nunca un cobarde. Auténtico, cueste lo que te cueste y tendrás que pagar un muy alto precio en un mundo en el que la cobardía y las evasivas han sido elevadas al rango de valores respetables.

—Conservar la espada, no soltar la propia arma, ¿no es acaso el mejor medio para no huir?

—En el camino iniciático, engañarnos a nosotros mismos queriendo engañar al prójimo no lleva sino a la muerte. Conserva tu espada de luz y se un guerrero. Necesitarás todo tu valor para superar el séptimo obstáculo. El que nos separa de la puerta del templo.

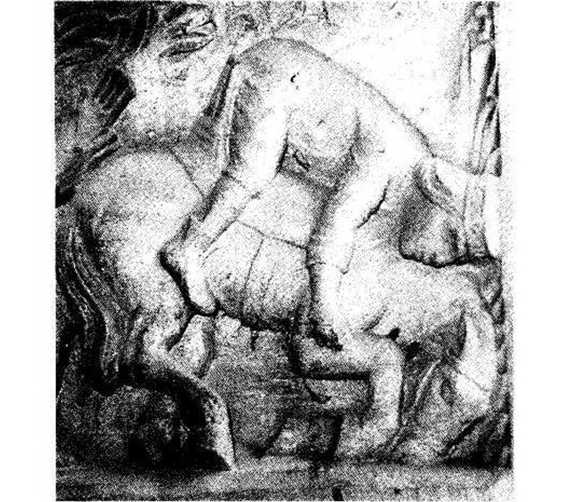

Impresionado, contemplé el ultimo obstáculo. Una escena violenta, brutal como la caída definitiva en un abismo.

—Veo a un caballero desarzonado por su cabalgadura. Conozco esta escena, pues la vi dibujada por el Maestro de Obras Billares de Honnecourt en su cuaderno de croquis. Existe en otras catedrales.

—¿Indica una interpretación?

—Si, explica que hay que representar así a la Vanidad. Los antiguos la describían caracoleando montada sobre un furioso caballo, clavándole sin cesar la espuela al pobre animal y arrojándose sobre su enemigo, la Humildad. Pero la Vanidad fue la primera en caer de cabeza en una zanja, entre grandes gestos descompuestos. Ése fue, pues, el obstáculo supremo. Un orgullo desmesurado.

—¡No confundas orgullo con vanidad! La vanidad es nada y muerte. Vanidoso es aquel que parte a la ventura empeñándose en llevarse con el todas sus imperfecciones. Se imagina que su sola presencia bastará para superar cualquier etapa. Pero el caballo, el mundo de los instintos, desarzona violentamente un pensamiento inarmónico. El vanidoso desconoce la labor que hay que llevar a cabo.

—¿Qué entiende usted por orgullo?

—El orgullo es el valor del viajero que no se confiesa nunca vencido ante el misterio. Para cabalgar como es debido sobre el caballo que le lleva hacia el templo, alimenta su fuego interior por medio de un orgullo noble, el deseo de renacer, de recrearse, de vivir la iniciación en este mundo y desde este mismo momento. No olvides que los siete obstáculos no son nunca definitivamente superados. Reaparecerán en cada nueva etapa de nuestro camino. Tenlos presentes en tu conciencia. Pero has de saber que nosotros somos los primeros responsables de nuestras flaquezas. Todas las dificultades se desvanecerán si somos capaces de imponernos a nosotros mismos. Ya ha llegado la hora de interrogar al Árbol Seco.

Dejamos el pilar de las siete pruebas para dirigirnos hacia el octavo de los treinta y tres grados de la Sabiduría.