Cuando se dice que Dios paseaba a mediodía por el Paraíso y que Adán se ocultó debajo de un árbol, no creo que nadie dude que se trata de dos símbolos, de una historia aparente que no se materializó realmente, sino que simboliza misteriosas verdades. Cuando Caín huyó de la cara de Dios, el lector inteligente de inmediato trata de averiguar qué puede ser esa cara de Dios y en qué sentido se puede escapar de ella. ¿Debo añadir algo más? Existen innumerables pasajes en los que, a menos que seamos del todo obtusos, se comprende sin dificultad que muchas cosas se escribieron como si realmente hubiesen ocurrido, pero que no ocurrieron en el sentido literal… Que, por lo tanto, todos los que se interesan por la verdad deben preocuparse menos por las palabras y por las frases y preocuparse algo más por el sentido que por la expresión.

ORÍGENES (185-254), De Principiis, IV, ID, 1

Las palabras de piedra pueden curamos de nuestras enfermedades espirituales. Viajar a través de los símbolos, a través de las imágenes perfectas, supone en primer lugar recuperar un reflejo de nuestra personalidad auténtica. «Cada criatura —afirmaba Honorius d’Autun— es la sombra de la verdad y de la vida.»

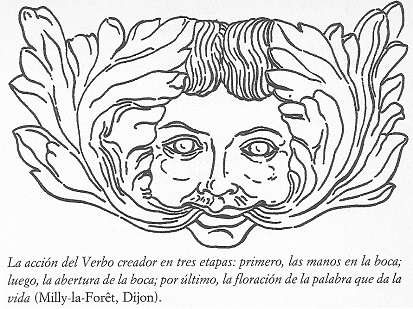

Una sombra que debe convertirse en claridad, ya que Dios crea de manera permanente la luz del símbolo. Por eso la Edad Media de las catedrales se apoyó en esta piedra inmutable que las tempestades de la historia no son capaces de derribar. El artesano iniciado sabe que el capitel tallado está vivo, que es uno de los peldaños de la escalera que lleva desde la tierra hasta el cielo.

A los hombres de la Edad Media les eran familiares los caminos del bosque de símbolos. Sabían que los árboles no son árboles y que el viento es algo más que viento; cuando sopla entre las hojas de los árboles deja oír las voces de los oráculos, la palabra divina. El mundo habla, el hombre viaja.

Lo más difícil para nosotros consiste en comprender que el símbolo no es una curiosidad, un valor secundario o una tendencia intelectual entre otras. Cuando hoy decimos: «es simbólico», eso significa que «no es real». Para los antiguos, por el contrario, «es simbólico» significaba: «es lo más real, es lo esencial».

La simbología es también la ciencia de las ciencias, la que exige una participación del ser entero si desea que dé sus frutos.

Participación intelectual, pues resulta apasionante seguir la evolución del símbolo desde sus orígenes más remotos hasta sus más recientes expresiones. Así nos damos cuenta de que los cambios de formas, inherentes a la naturaleza humana, no degradan el valor profundo del símbolo. Como mucho, consiguen oscurecerlo durante algún tiempo. Pensemos por ejemplo en la esvástica, símbolo de la vida en movimiento entre los antiguos, y asociada a la atroz aventura nazi, como si nuestra época, que ha olvidado en exceso lo simbólico, hubiese padecido de la manera más cruel todo el peso de su error.

Una participación sensible, pues el símbolo no entrega sus secretos a quien lo estudia desde fuera, como erudito u hombre de razón. Un marino no estudia el mar en los libros si realmente desea conocerlo. Del mismo modo, describir un capitel o fecharlo, no nos permite entrar en el símbolo. A nosotros nos corresponde sentir el calor vivo de esta piedra que habla y, sobre todo, modelar nuestra existencia según las enseñanzas que hemos extraído de nuestro diálogo con el capitel, con la catedral.

Según la pertinente observación de Georges Duby, «aprender es un acto religioso». Todavía más, es un acto iniciático, pues los constructores aprenden lo necesario para orientarse hacia el Conocimiento y no para deslumbrar con su saber. El aprendizaje del arte del Trazo y de la Divina Proporción sirve para construir el edificio, no para conseguir unos diplomas que son la fuente de incompetencia y de injusticia más abundante que haya inventado la época actual.

La sonrisa del ángel de Reims o la del «hermoso Dios» de Amiens nos transmiten serenidad con su mera presencia, en el sentido más intenso de la palabra, pues ésta nos basta para redescubrir un jardín interior en el que se encuentra el árbol de la vida. Chartres, Laon y Amiens son voces igualmente hechiceras porque el símbolo, esa inmensa antena destinada a captar los aspectos más misteriosos de la vida, se halla en el centro de cada una de sus piedras.

Tres son las puertas que permiten acceder al santuario, tres los árboles del paraíso. Sobre una puerta de bronce de la catedral de Hildesheim, vemos esos tres árboles de distinto tamaño. Los discos de bronce y las cruces de Irlanda nos revelan la existencia de tres dragones y de tres serpientes del Génesis, que corresponden a los tres principales grados de la iniciación.

La simbología no es un código que se aprende de memoria. El símbolo no se define en términos racionales ni se transmite bajo la forma de una ecuación matemática; aunque es verdad que existe un saber simbólico, igual que existe un saber necesario a toda actividad humana. Cuando vemos en un capitel el índice alzado de un obispo en el gesto de bendecir, resulta útil conocer la explicación que nos da Eudes de Morimond, según el cual el índice equivale a la «razón demostrativa». Sin embargo, con eso no basta. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué debe «demostrar» el obispo? Se multiplican las preguntas, empieza una alquimia. Después de aprender el vocabulario de los símbolos, su máximo interés se orienta a la lengua secreta que componen. Nunca explicaremos un símbolo, pues no forma parte del ámbito de lo explicable, de lo analizable, o de lo cuantificable. Por eso las catedrales con sus capiteles tallados causaron tanta irritación en la Europa que, debido a una sorprendente perversión de los valores, se llamó «de las Luces». Desde el siglo XVII se intenta relegar la Edad Media a las tinieblas por criticar severamente las heladas estructuras de la razón que, poco a poco, se fueron imponiendo.

Una figura simbólica es por definición inagotable. Cien veces pasaremos ante los capiteles de Autum, ante las sillas del coro de Saint-Bertrand-de-Comminges y los pórticos de Bourges, y cien veces descubriremos nuevos significados y nuevos caminos de la conciencia.

Cuando en el transcurso de su viaje el peregrino ve en un capitel a dos caballeros luchando, descubre un reflejo de su particular combate entre la inercia y su deseo de avanzar. Sabe que su mirada, la que abre camino, es el tercer término capaz de pacificar esta dualidad.

La lechuza que el monje contempla desde el claustro al recogimiento, a la meditación, pero también a la visión de la luz dentro de las tinieblas. El monje recuerda que ese claustro, donde se concentran las energías antes de fecundar el mundo exterior es similar a la isla que emergió de las aguas primordiales el primer día de la creación.

Es un hecho absolutamente lamentable que la enseñanza que se imparte a nuestros hijos no incluya la simbología. Incluso en literatura se trata mal a la pobre Edad Media; por no hablar de las obras de las civilizaciones tradicionales, de las que los escolares ni siquiera oyen hablar. En nuestra opinión, la famosa crisis de la enseñanza no reside tanto en cómo se imparte sino en el contenido. Ignorar las tragedias de Corneille nos parece menos grave que no saber descifrar las esculturas de los templos y las catedrales, lo cual supone una terrible laguna en la formación de nuestro espíritu.

El que aprende a ver descubre en los capiteles alusiones a numerosos estados de ánimo, a cualidades que debe adquirir, a defectos que tiene que evitar y a trampas de las que es posible escapar. El hombre se conforma a sí mismo a través de la mirada, se comunica con los demás a través del símbolo que constituye un lenguaje común aunque, eso sí, con tantas interpretaciones como intérpretes. El símbolo es un extraordinario medio de comunicación en civilizaciones que no tienen televisión o radio. Cuando los modernos medios de comunicación comprendan el lugar que deberían concederle, el símbolo recuperará su importancia.

En el tímpano de la catedral pirenaica de Saint-Bertrand-de-Comminges, una sorprendente iglesia fortaleza, aparece el fundador del edificio, el obispo caballero Bertrand. Lo extraordinario es que Bertrand aún vivía cuando recibió la eternidad de la piedra. Así, todo el mundo sabía que la divinización se hace realidad en este bajo mundo, que el maestro de obras es un «héroe», en el sentido mitológico de la palabra, que nos indica el itinerario que debemos seguir.

El sembrador al que vemos arrojando los granos sobre la tierra labrada no es solamente un campesino ocupado en una tarea rutinaria de la vida rural; es también el creador que fecunda el cuerpo del mundo con los granos de la Sabiduría.

Por no saber qué hacer con algunas extrañas esculturas, se las clasificó dentro de la categoría de «grotescas», «eróticas» o «licenciosas», con lo cual los manuales de historia del arte y de la noble temática religiosa podían prescindir de ellas. Esto supone un tremendo error y una traición, con frecuencia intencionado, al espíritu simbólico de la Edad Media.

A los escultores les gusta reírse, integrar todos los aspectos de la naturaleza y criticar lo que debe criticarse. Como no cortaban al hombre en trozos, la sexualidad se integraba con la mayor naturalidad en el repertorio de imágenes. La sexualidad figura entre las energías naturales y forma parte de las virtudes que se deben ejercer.

Entre las imágenes «grotescas» más extendidas, debemos citar al maestro que azota con una vara las nalgas desnudas del discípulo. Lo que hace es golpear el «fundamento» del ser y así restablecer la «base» de una personalidad con tendencia a vacilar. Estamos en presencia del juego de palabras, de la risa creativa, de la moral alegre del «quien bien te quiere te hará llorar».

Penetrar en el universo de los símbolos es hacer que vibre en nosotros la presencia del auténtico tesoro por cuya preservación lucharon victoriosamente muchas admirables civilizaciones.

Isidoro de Sevilla, que vivió en el siglo VII, nos enseña que el símbolo es un signo que nos permite acceder a un conocimiento inaccesible por cualquier otro medio.

La palabra griega sumbolon designa una tablilla que se partía en dos. Según un rito iniciático, el maestro entregaba una de las mitades de la tablilla al nuevo adepto, que conservaba la segunda: juntos «hacen símbolo».

Podemos contemplar esta escena en un capitel de Vézelay, donde se ve a dos ermitaños juntando el pan que acaban de partir. Lo importante, efectivamente, es el conocimiento del Todo; el pan de la eucaristía tenía la forma de una gran corona porque los que «hacen símbolo» acceden a la realeza auténtica.

La enseñanza esencial implicada en esta concepción del símbolo es que no puede «hacerse símbolo» en soledad. Para entender el mundo, para acceder a la inteligencia, debemos mantener una relación de fraternidad con los demás. Cuando el iniciado deseaba dar a conocer su condición a otro miembro de su comunidad, le tendía su «mitad» de símbolo y así, al juntarla con la de su hermano, se reconstituía la Unidad.

El símbolo, señal de pertenencia a una comunidad iniciática consagrada a la construcción de un templo, es también la señal de pertenencia a lo invisible o, mejor dicho, de fraternidad con él. Por eso, el símbolo convierte la existencia del constructor en una extraordinaria aventura en la que, etapa tras etapa, redescubre el proceso de la creación.

Vincent de Beauvais señalaba que la naturaleza expresa en formas concretas e inmediatamente perceptibles las intenciones incomprensibles de la divinidad. Aunque no podamos comprenderlo todo, por consiguiente, podemos vivir todo a través de la experiencia del símbolo.

«La obra oculta y misteriosa está en vosotros —decían los alquimistas—; allá donde vayáis, estará con vosotros, a condición de no buscarla fuera.»

Cuando visitamos una catedral, no debemos hacerlo como si se tratara de una mera distracción turística. Dentro de la catedral realizamos una peregrinación por la Obra, y esto supone no dejar de buscar la verdad de nuestra existencia fuera de la obra. Basta con que crucemos el umbral y seamos fieles a la voz de nuestra conciencia y escuchemos la voz de la catedral. Tan pronto como nos ha «tragado» el pórtico, cruzamos la frontera entre lo visible y lo invisible, el mundo manifestado y el mundo de las causas.

Los antiguos comprendieron que las realidades de este mundo de las causas sólo podían expresarse mediante símbolos. Las civilizaciones tradicionales no recurren a ellos por gusto o porque los prefieran sobre cualquier otro método, sino porque los símbolos son el instrumento perfecto de la visión intuitiva.

Cuando contemplamos un árbol, en nuestro fuero interno sabemos que no es solamente un vegetal, clasificado en tal categoría, con tantos años de vida, etc., pues la descripción del árbol sólo satisface a nuestra mente. En realidad, el árbol nos enseña el sentido de la verticalidad, nos incita a erguimos, a buscar el eje de nuestra vida, a plantar nuestras raíces en la tierra y a tocar el cielo con nuestra copa.

Los mundos comulgan entre sí a través del símbolo. El símbolo nos permite movemos entre los distintos planos y comprobar que en todas partes y siempre reina la misma unidad. Al nacer, el hombre recibe la semilla de todas las vidas posibles. A él le corresponde elegir cuál desarrollará en su interior. Puede actuar como un vegetal o como un animal; puede permanecer desnudo y preso de las hojas, como vemos en muchos capiteles.

Pero no es ésa su auténtica vocación. Tal como quería la Edad Media, el hombre debe conseguir que desaparezca la pantalla opaca que lo separa de la luz divina. Si lo desea, tiene la posibilidad de hacerse transparente, de dejar de creer en la existencia de un mundo material que constituye una barrera infranqueable entre lo visible y lo invisible. Nuestra manera de ver las cosas levanta esta barrera; al entrar en la catedral, al situamos en nuestro propio centro, nos ponemos de acuerdo con algo que nos rebasa. Sentimos solamente que atravesamos una frontera, la de convertimos en seres auténticos.

Ese hombre que aparece en un capitel de Vézelay sosteniendo un globo transparente que le permite contemplar sin riesgos el peligroso basilisco, ha alcanzado la transparencia indispensable para ver todas las cosas tal y como son. Su estado espiritual corresponde a lo que muchas tradiciones han dado en llamarla simplicidad, que no debe confundirse con la ingenuidad. El hombre simple es el que ha realizado la unidad consigo mismo y con el mundo exterior y es «simple de espíritu» porque su deseo de percibir la Sabiduría le ofrece la posibilidad de descubrirla en todas las cosas.

En su Ensayo sobre la filosofía de las ciencias, el gran Amperio observaba que los antiguos utilizaban más a menudo los símbolos que los conceptos. A decir verdad, esos símbolos eran las matrices de toda concepción, de la «energía espiritual» condensada capaz de fecundar todo pensamiento.

Esta energía no permanece en abstracto. En la Edad Media se encarnaba en ritos, algunos grandiosos como las iniciaciones o las liturgias religiosas, otros modestos como los rituales domésticos o agrarios. En los ritos, desde el de la siembra hasta el de armar al caballero, alentaba el mismo carácter simbólico que anima a los hombres que intervenían en la acción ritual.

Lo esencial es vivificar el símbolo. La última gavilla que sacraliza la cosecha ya no es una gavilla normal, y lo mismo ocurre con el cincel que acaba de esculpir un capitel o con la espada que ha consagrado al nuevo caballero. Todos esos objetos son portadores de una fuerza común que hace que el espíritu resida en la materia y la materia en el espíritu.

El uso de la simbología permite alcanzar una visión global de la vida y no descuidar ningún aspecto de la naturaleza ni del hombre. El progreso técnico, del que tan orgullosos estamos, es el fruto de una exploración denodada de una de las posibilidades del cerebro humano, en detrimento de las restantes funciones de la conciencia, lo que explica un desequilibrio que a veces adquiere dimensiones catastróficas.

La necesidad de vivir los símbolos, algo que algunos brillantes espíritus consideran un retroceso, un paso atrás, nos parece, por el contrario, el augurio de un auténtico «progreso». No cabe duda de que Occidente está empezando a salir de la larga noche de más de cuatro siglos que sucedió al final de las grandes obras de las catedrales. Occidente cayó en la trampa de su propia técnica, encerrado en sus propias contradicciones económicas, confrontado a pensamientos procedentes del mundo entero que han hecho estallar en pedazos su religión inmovilizada en el dogma; el mundo occidental era dueño de una tradición que, como ya hemos visto, es una fuente de juventud.

Todo es cuestión de conciencia. Pensemos en los capiteles «con cabezas» del pórtico de la abadía benedictina de Müncsmünster, con raíces en la tradición celta: esta serie de cabezas que sobresalen de la piedra revelan de manera muy expresiva la emergencia de una mirada ajena a cualquier «condicionamiento».

Debemos evitar parecemos a esos monos encadenados representados en los capiteles auvernieses o a los acróbatas que caminan cabeza abajo y piensan con los pies. Lo conseguiremos sí evitamos la gran confusión que se refiere a la historia.

En las grandes civilizaciones tradicionales, la historia no existe. Se conoce la mitología, la simbología, el arte de la construcción, etc., pero no la historia. El arte de la Edad Media no se ata a la cadena del tiempo sino que se sitúa deliberadamente más allá de su época y de la historia. Al liberar a la moral de su corsé temporal y sobrepasar los intereses particulares de los individuos, el arte medieval evita encerrarse en lo perecedero.

Las primeras crónicas llamadas «históricas» decepcionan sobre todo a los historiadores porque contienen muy pocos hechos y anécdotas. Cuando el monje Ernold el Negro nos habla de la consagración de Luis el Piadoso, se ciñe al carácter eterno de la simbología real más que a los hechos anecdóticos y gestos del individuo coronado. Las frases que pronuncia están llenas de vigor, como ésta: «Que el grande aplique la ley y el humilde se someta a ella, sin tener en cuenta la cualidad de las personas. No hay lugar para el dinero corruptor; fuera los dones que pretenden seducirnos. Si hacemos que el pueblo respete la ley ancestral, entonces el Dios de arriba nos concederá misericordiosamente, a nosotros y al pueblo al que guiamos, el reino de los cielos.»

Las esculturas simbólicas no nos relatan la historia, condenada a muerte, sino «historias», de ahí la calificación de «capiteles historiados». No se evoca un acontecimiento del pasado sino las «historias» que nos atañen directamente, la historia de la vida del hombre eterno, de sus debilidades y sus fuerzas, de su búsqueda de la Verdad.

Se trata de un medio de transmisión absolutamente excepcional, pues si actualmente hay pocos eruditos que lean los tratados filosóficos de la Edad Media, a todo el mundo le es posible ir a la catedral o a la iglesia, contemplar los capiteles historiados, interrogarlos e interrogarse a sí mismo.

El símbolo es portador de significados diferentes pero no contradictorios. Conforman distintas facetas de una misma realidad. Según nuestro grado de evolución seremos capaces de percibir el mismo fenómeno de manera distinta. La serpiente, por ejemplo, es portadora de fuerzas maléficas y peligrosas; es el famoso tentador del Génesis que induce al hombre a jugar al aprendiz de brujo. Pero también es, según la tradición hermética, la inteligencia que se eleva a través de los fenómenos aparentes para distinguir su trama.

En el techo de la casa de los templarios de Metz, se ven animales que imitan a los hombres. Representan un mundo invertido, que es el nuestro mientras nos falte la comprensión de los Bestiarios, es decir, de los libros simbólicos donde se nos revela el mensaje encarnado por cada animal.

Cuando veamos un elefante en un capitel, o un fénix ardiendo en la hoguera, no debemos buscar un significado zoológico, pues estas imágenes no son observaciones naturalistas sino representaciones de etapas del nuevo nacimiento del iniciado, que adquiere el poder del elefante y la capacidad de regeneración del fénix.

Cuando nos encontramos ante las esculturas de las catedrales, dentro de nosotros sentimos una ruptura respecto a nuestra existencia profana. Si nos decidimos a levantar la mirada, todo un universo empieza a planteamos interrogantes. ¿Acaso somos el avaro que se niega a comunicar y se condena a la perdición? ¿Somos entonces el guardián de la balanza celeste, que vela por la rectitud en todo? ¿O somos el mago que se transforma armonizando los elementos naturales? ¿Estamos dotados de la potencia del toro, de la paciencia del labrador o del valor del caballero?

Todo es símbolo, nada es imaginario. Este universo es muy preciso, y de gran rigor, pues es el lugar siempre móvil y siempre renovado donde se libera nuestra conciencia.

Una de las virtudes principales de los antiguos consistía en escuchar, por lo tanto en oír. Practicaban el silencio con amor, para oír la «voz de la conciencia» que se eleva en nosotros cuando nuestro interés personal se retira ante nuestro afán de percibir el «porqué» de todo.

Cuando escuchamos el silencio, el tumulto de los fenómenos exteriores se borra, y entonces se revela lo que tenemos en común con la naturaleza, la luz divina.

La actuación racional consiste en aprender y en saber. O al menos en creer que sabemos, pues los conocimientos son pasajeros. La actuación simbólica consiste en demostrar, en desarrollar lo que la Edad Media, con una expresión magnífica, llamaba nuestra capacidad de Dios.

Cada uno de nosotros capta la realidad a su manera. Sin embargo, todos captamos algo permanente y fundamental como es la propia vida. A través de la experiencia del símbolo, incrementamos nuestra «capacidad de Dios», y ampliamos nuestras posibilidades de percepción.

Si a veces el símbolo nos parece oscuro y difícil de comprender es porque nuestra capacidad de Dios es insuficiente y nos falta suficiente silencio. Cuando nos encontramos al pie de la montaña no comprendemos el relato del que ha llegado a la cima. Él nos transmite algunas impresiones y algunas descripciones, pero nosotros por nuestra parte debemos acometer el ascenso para descubrir un paisaje prodigioso.

La experiencia espiritual sólo puede transmitirse mediante símbolos. Por eso los hombres de la Edad Media se reunieron en comunidades, fueran éstas de monjes o de constructores. Estudiar un símbolo en soledad no es suficiente. También es preciso confrontar su punto de vista con otros, compartir la mirada del prójimo. El maestro Eckhart nos ha hablado del castillo del alma y de la triple luz del conocimiento. Triple, pues el hombre nace con el tres, y, de igual modo, la primera figura geométrica perceptible es el triángulo.

El símbolo es el «tuétano sustancial» de cada cosa. Es la materia que compone el cubo de la Rueda de la Fortuna, que determina los destinos y cuyo único carácter inmutable es el propio movimiento de la rueda.

Cuando Cristo se expresa con parábolas para transmitir su enseñanza, usa símbolos. «La diferencia entre los hombres —escribe Marie-Madeleine— se reduce a esto: a la presencia o la ausencia de la experiencia espiritual. Por luminosa que sea, esta experiencia no se consigue de una vez para siempre, sino que está abocada a sucesivas profundizaciones; por eso el hombre en el que se cumple esta experiencia está atento a los signos de presencia, a los símbolos que, como letras, le enseñan un lenguaje, el lenguaje del amor y del conocimiento. El hombre espiritual posee una instrucción en simbología y cuando quiere manifestar su experiencia inefable recurre necesariamente a los símbolos.»

En su obra maestra, El juego de abalorios, el escritor Hermann Hesse consagra páginas admirables a la práctica del símbolo y al lenguaje universal que éste compone. Los «jugadores» establecen relaciones entre los componentes de la vida; precisamente los reyes del mundo antiguo tenían que repartir sus riquezas, espirituales o materiales, de manera equitativa. No debe ser casualidad que a la ciencia de la construcción se le haya dado el nombre de Arte real.

Para el «jugador», para el que practica el símbolo como una regla de vida, la tarea principal consiste en «rectificar las denominaciones». Uno de los males más graves que aquejan a nuestra época es justamente la confusión de nombres. Llamamos libertad a lo que sólo es independencia, conocimiento a lo que sólo es creencia, verdad a lo que sólo es exactitud.

En lo que consideramos como conceptos creadores, sólo ponemos formas vacías porque las denominaciones se confunden. Recordemos que, en el Génesis, el primer Adán da nombres a los vegetales y a los animales. Nombrar los capiteles e intentar percibir su significado nos lleva a conocernos, no tanto como individuos sino como jugador del juego de abalorios, símbolo entre los símbolos.

Los infiernos en los cuales nos encontramos no están tan lejos del paraíso. En una mocheta esculpida de Worscester, se ve a un diablo con la cabeza en el lugar del sexo, y con garras en lugar de pies, mientras conduce hacia la boca del infierno a tres personajes desnudos y atados. El infierno, por consiguiente, contiene en sí todos los valores creadores, pero éstos están mal repartidos, mal distribuidos.

La figura del dragón puede interpretarse según una perspectiva similar; símbolo del mal y de la destrucción, por una parte, pero, por otra, encarnación del poder fulgurante que anima al universo. El caballero iniciado no mata al dragón sino que lo somete y lo pacifica. Él sabe que el animal monstruoso es el guardián de tesoros ocultos.

El símbolo habla cuando nosotros le preguntamos. Del mismo modo, no debemos temer la posibilidad de encontrar significados que los antiguos quizá no vislumbraron, pues la especulación iniciática funciona así. Una escultura simbólica resucita en cada mirada nueva que la contempla. Los antiguos redactores de los textos sagrados añadían interpretaciones a las de sus predecesores, sin suprimir éstas. El imaginero que ha tallado un capitel le incorporaba algunas experiencias iniciáticas; a nosotros nos corresponde continuar por este camino.

En muchos capiteles vemos a criaturas prisioneras de hojas entrelazadas, presas en la trampa de un inextricable amasijo vegetal. Nosotros, hombres del siglo XX, vivimos cotidianamente en esa red complicada que es la manifestación, e incluso la dispersión. Para el hombre de la Edad Media, el mundo procede del Uno y regresa a lo Uno. Por lo tanto, es preciso abandonar la dispersión y recuperar la unicidad primordial.

Los símbolos son antorchas en nuestro camino, son las estrellas que nos guiarán permitiéndonos abandonar la existencia anárquica y así convertimos en hombres nuevos, en una piedra de la catedral que se edificará hasta el final de los tiempos.

La Edad Media histórica ha muerto. Nos duela o no, es un hecho. La Edad Media simbólica, la única que vale la pena estudiar y comprender, está mucho más viva hoy que ayer. Con la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido, podemos ver mejor su crestería y distinguir claramente las flechas de las catedrales que tan rotundamente rompen contra la grisalla de nuestras ciudades.

Hoy día, el símbolo ocupa un lugar meramente secundario en la organización de la sociedad. ¿Se imagina alguien a un presidente explicando en su discurso que su principal deber como jefe de Estado consiste en construir el templo y ofrecer a cada individuo posibilidades de evolución espiritual? Sin embargo, así fue durante miles de años, y desde luego, al contrario de lo que cabría pensar, lo chocante es la situación actual aunque sin duda también es pasajera.

Se presten o no las circunstancias a su manifestación, los símbolos tejen siempre la trama de lo real. Si las civilizaciones son mortales, los símbolos en cambio no lo son. El rey Arturo, gran maestro de los caballeros de la Mesa Redonda, fue mortalmente herido, pero no morirá. Tendido sobre un lecho de oro en la isla de Avalón, como un Osiris, espera al que vendrá a relevarlo, pues sólo una vida en realeza, una vida en el símbolo, permite al mundo expandirse por la mañana y revelar su sabiduría por la noche.

Es cierto que todos nosotros estamos marcados por nuestro tiempo. Pero ser el hombre de una época no basta: tal como deseaban los antiguos, es preciso tomar apoyo sobre lo que hay para descubrir la estructura de las cosas. En eso justamente consiste la función del maestro de obras, que expresa lo que se encuentra más allá del tiempo según la forma particular de su tiempo.

Los símbolos fundamentales no están relacionados con una época ni con un país. Occidentales y orientales conceden gran importancia al fénix, por ejemplo, porque consideran que el pájaro de la regeneración a través del fuego encarna un momento clave en la evolución de la conciencia. Un egipcio de la antigüedad, un pintor chino, o un dibujante de la Edad Media dibujan la misma cruz dentro de un mismo círculo para aludir a la organización del universo según sus cuatro puntos cardinales.

El conocimiento de las tradiciones sagradas, de Occidente o de Oriente, debería incitar a nuestra civilización llamada «moderna» a ser un poco más modesta. La religión del progreso, cuyos dogmas afortunadamente empiezan a ser severamente impugnados, se revela singularmente pobre frente a las antiguas sabidurías.

El símbolo es una mano tendida. «Que el que busca —dice el Cristo del Evangelio de santo Tomás— no deje de buscar hasta que encuentre y, cuando encuentre, quedará turbado y, habiendo quedado turbado, se maravillará y reinará sobre el Todo El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando hagáis de dos Uno, y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, entonces entraréis en el reino.»

El símbolo, puente entre el hombre «natural» y el hombre «realizado», nos invita a lanzar una flecha hacia el centro de los cielos, como el sagitario de la catedral de Reims, que no por ello olvida plantar sólidamente sus cuatro patas sobre la tierra. El Cristo en majestad del pórtico de Autun es una de las más perfectas ilustraciones de esta síntesis entre la forma y el espíritu; al identificarse con el símbolo, al aceptar la ascesis que lo despojaba de su individualidad, el escultor no renunció a su genio sino que, al contrario, desarrolló facultades personales de creación que no sospechaba. Al ponerse al servicio del capitel que debía esculpir, del símbolo cuya voz él debía hacer audible, realizó la unión en apariencia imposible entre un modelo sagrado y su propia personalidad.

Un oficial artesano perteneciente a los Compagnons du Tour de France nos decía un día, al describir su manera de elegir las mejores piedras que habían de integrarse en el edificio: «Yo no mido; lo que hago es poner la mano sobre la piedra. Entonces, la conozco. Y la cojo o la desecho.» No hay cálculo mecánico ni análisis racional de la vida; la catedral es un ser animado en el que están presentes las relaciones armónicas del cosmos, que, para ser amadas en su justa «medida», nos piden que busquemos la armonía.

El símbolo es portador de una tradición iniciática, pero ante todo encarna una manera de ser. Es una piedra mágica que sacraliza cuanto toca. Quizá los símbolos no tengan ninguna importancia en sí mismos y tan sólo sean catalizadores, los frutos de una alianza entre el espíritu y la belleza. ¿Acaso no tiene cada símbolo la misma naturaleza que el niño dios, que sostiene en una mano el globo del universo ordenado y coronado por la cruz de la redención?

Por eso, cuando pretendemos esclarecer el significado de los símbolos, todo depende de nuestro estado de ánimo. Ya hemos visto que el símbolo constituía una auténtica riqueza, que la usura del tiempo no degradaba. A nosotros nos corresponde experimentar el misterio que encierra.

«Nuestros muy santos fundadores —decía Dionisio el Areopagita—, al admitimos en la contemplación de los misterios sagrados, no quisieron que todos los espectadores calasen por debajo de la superficie, y para impedírselo ordenaron la celebración de tan gran número de ceremonias simbólicas; por eso, ocurre que lo que es Uno, indivisible en sí, no se entrega sino muy despacio, como por parcelas, y bajo una infinita variedad de detalles. Y, sin embargo, no es únicamente a causa de la multitud profana, que ni siquiera debe entrever lo que envuelve a las cosas, sino también a causa de la insuficiencia de nuestros sentidos y de nuestro propio espíritu, que necesita signos y medios materiales para elevarse a la comprensión de lo inmaterial y lo sublime.»

Para restablecer nuestros sentidos y que se eleven a la percepción de lo inmaterial, la Edad Media nos ofrece dos grandes caminos: el de la mano y el del espíritu.