¡Ay, hombres de razón! Un simple oficial de otros tiempos encontraba sin tardanza, dentro de sí mismo y en la naturaleza, esa verdad que vosotros buscáis en las bibliotecas. Y esa verdad era Reims, era Soissons, era Chartres, eran las peñas sublimes de todas nuestras grandes ciudades […]. A menudo sueño con que los veo, con que sigo, de ciudad en ciudad, a esos peregrinos de la obra, ardiendo en deseos de crear. Me detengo con ellos en la casa de la Madre, que reúne a los Compagnons du Tour de France… Me gustaría sentarme a la mesa de esos hombres que tallan la piedra.

AUGUSTE RODIN

Al final del banquete el viejo maestro de obras, que tantas obras había dirigido en Francia y en Europa, dejó volar los recuerdos mientras los jóvenes hermanos entonaban pletóricos de entusiasmo una de las canciones rituales de la comunidad. Lo contemplaban con respeto pero también con el afán de llegar a saber un día todo lo que él sabía y conocer lo que él había conocido.

Un maestro de obras no se jubila. Trabaja y transmite su saber y su enseñanza hasta su último aliento. En aquella misma mesa, en Amiens, en París, en Clermont-Ferrand, en Colonia y en tantas otras «Casas de la Obra», recibió el mensaje de los maestros que lo precedieron. Él ha formado a los maestros que la continuarán y —está convencido de que así será— lo superarán.

Todos los hombres a los que ha tenido ocasión de conocer eran profundamente distintos. Sin duda por esa razón en las comunidades de constructores se respiraba aquel entusiasmo y anidación. Porque la búsqueda de la Obra común abolía las mentiras y la vanidad individual y permitía la emergencia de auténticas personalidades, de hombres insustituibles.

Hombres distintos pero unidos entre sí de manera indisoluble, que aprendían un lenguaje común y observaban con admiración a los maestros mientras éstos dibujaban complicados planos que habrían de convertirse en catedrales, pues todos participaban en la construcción con sus conocimientos del momento.

Siendo todavía un joven aprendiz, tuvo la osadía de hablar con los maestros. Él también quería llegar un día a dibujar planos. A sus exigencias se le respondía que no se entregaban los secretos del oficio a los ignorantes. A él le correspondía perseverar durante largos años, sin impaciencia pero también sin que se debilitara su afán de conocimiento.

Muchos camaradas del anciano maestro de obras se detuvieron a mitad de camino. Como él, habían recibido las primeras migajas de instrucción de los constructores. Se les dijo que su comunidad, cuyo origen se remontaba al lejano Egipto, donde se reveló la Sabiduría, tenía varios siglos de existencia tras de sí.

Los maestros de obras eran «canónigos de Pitágoras», herederos de la antigua Ciencia de los Números, la única que posibilitaba la creación de edificios armoniosos. Así, en la ceremonia de iniciación se descubría la rodilla izquierda para recordar que el hombre lleva en su propio cuerpo el ángulo de equidad de Pitágoras.

En ciertos períodos los religiosos alentaron la obra de las comunidades de constructores. En los monasterios se practicaban todos los oficios, lo que hizo posible que los artesanos pudieran aprender los rudimentos de su arte en los talleres de los castillos o de las grandes propiedades.

En el año 1115, Cluny, la basílica más importante del mundo, reunió a los mejores artesanos de la cristiandad. Hugues de Cluny consiguió reunir bajo su autoridad un maravilloso equipo. La escultura volvía a ocupar el primer plano. Citeaux no fue menos con los constructores. San Bernardo, un entusiasta de la arquitectura que hizo blanco de sus reproches a los poderosos de este mundo dio un sorprendente impulso a su orden.

En cualquier caso, las comunidades de constructores y de escultores no obedecían a una autoridad exterior. Formaban una sociedad dentro de la sociedad y aplicaban sus leyes particulares independientemente de las reglas del mundo exterior. Protegidos por el poder, erigían catedrales. Combatidos o desdeñados por ese mismo poder, se replegaban hasta que volvieran los períodos fastos. Nunca nadie consiguió sujetarlos a una política o una doctrina.

Muchas personas mal informadas confundían las corporaciones con las cofradías de constructores. Las corporaciones eran asociaciones, en ocasiones puramente comerciales; algunas de ellas se oponían incluso al trabajo manual. Los guildes del norte, por ejemplo, tan sólo aceptaban como miembros a quienes hubiesen abjurado de una profesión basada en el trabajo manual; en Damme, Flandes, sólo se aceptaba para el cargo de magistrados a los que se hubiesen abstenido de toda actividad manual durante un año.

Aberraciones humanas, pensaba el maestro de obras, que recordaba sus primeros pasos en el taller. Le habían pedido sin ambages que llevara los cubos, que empujara los carros, manipulara bloques y limpiara la ropa de los maestros. Se le advirtió que si esas tareas no le gustaban nadie le daría trabajo.

Sin embargo, desde el primer momento comprendió que en la obra había un misterio. A los que lo increpaban con un «Lárgate si no estás contento», él replicaba explicando una historia que había oído. El diablo quiso ser peón de albañil e hizo que lo incorporaran a su cuadrilla unos trabajadores sin percatarse de que éstos lo habían reconocido. «Coge el canasto —le ordenaron— y sal a buscar agua.» Pero el canasto estaba agujereado. Satán consideró que aquel trabajo era demasiado duro y abandonó la obra.

El joven aprendiz se quedó. A pesar de la acreditada seriedad de los maestros, varias veces los oyó reír. Supuso que cuanto más alto se llega en la jerarquía, más grave y más alegre a la vez se vuelve uno. «Cuando Dios se echó a reír —le contó un maestro— apareció la Luz. Si sabes reírte de ti mismo, podrás dominar la piedra.»

Era difícil trabajar la materia, que oponía resistencia y se rebelaba al mazo y al cincel. ¿Conseguiría algún día esculpir una mujer tan hermosa como aquélla, un caballero tan majestuoso como aquél? ¿Conseguiría dibujar una torre que llegara a tocar el cielo? ¿Dónde residía la verdad del oficio?

Está en tus preguntas, le dijeron los maestros. Nadie puede modificar la materia y orientarla hacia la perfección si previamente no se ha modificado a sí mismo. Aprende a hacer buenas preguntas, y la piedra se ablandará entre tus dedos.

La jornada de trabajo era sumamente dura, desde el amanecer hasta el anochecer. Pero no existía una regla general, pues cada oficio funcionaba según sus propias necesidades y según las estaciones. También había muchos días de descanso: las fiestas, las vísperas de fiesta, los domingos, algunos sábados por la tarde y los permisos para los acontecimientos de la vida familiar. La duración real de una semana normal de trabajo nunca era superior a los cuatro días para los que se limitaban a ejercer una profesión.

Pero el maestro de obras no se contentaba con eso. Llegada la noche, contaba con una autorización que le permitía dirigirse a un edificio levantado junto a la catedral en construcción. Allí pasó horas exultantes aprendiendo el arte del trazo, el arte del símbolo; aprendiendo a desbastar su espíritu del mismo modo que desbastaba las piedras.

A esa ciencia de la vida que paulatinamente crecía dentro de él debía sumar una conducta irreprochable, una exigencia que no respondía a la moral sino a una fidelidad al oficio que exigía una actuación impecable en todos los campos. «Sometido a esta ley habrás de combatir —se le dijo—; si puedes observarla, entra; si no puedes, márchate con entera libertad.» El futuro monje escuchaba palabras similares. El trabajo manual es el mejor remedio contra la vanidad. Obligado a confrontar sus pretensiones con las fuerzas naturales y las leyes físicas, no tardaba en aprender a separar lo puro de lo impuro. El escultor que talla un capitel se pone a prueba a sí mismo; al ennoblecer la materia para hacerla elocuente, también se ennoblece a sí mismo.

Dentro de la comunidad no existían ni diplomas ni espíritu de competición. Nadie tenía derecho a hacer esto o aquello. El vínculo entre los constructores era el deber, el deber de ser, de crear. Alejada de la convenciones y de los sistemas sociales, la fraternidad mantenía una comunión auténtica con los trabajadores. Demostrar o tener razón o realizar el propio trabajo mejor que el otro eran cosas sin importancia, pues todo eso pertenecía a un mundo en el que tan sólo cuentan la gloria individual que conduce fatalmente a la destrucción de la parte divina que cada persona alberga en su interior.

La iniciación había modificado por completo la vida y el pensamiento del maestro de obras. Se acordaba de aquel momento del ritual en que se pronunciaban las palabras que también conocieron los cristianos: «¡Oh misterios verdaderamente santos! ¡Oh, luz sin mezcla! Las antorchas me iluminan permitiéndome contemplar los cielos… y a Dios, y me convierto en santo a través de la iniciación.» (Protrepticus, XII, 119,3 y 120,1.)

El gran Benito, muerto en el año 543, hizo de los monasterios la «escuela del servicio divino». El maestro instruía a sus discípulos dándoles libros que leer y llevándolos a descubrir su auténtica naturaleza a través de los símbolos.

En el taller abría todos los días la escuela del servicio de la Obra. El hombre no se hace por sí mismo, se les decía, sino por la materia que trabaja y por los maestros que lo despiertan a la luz. La iniciación resulta necesaria para morir a lo mortal y para nacer a lo vivo.

Quien quiere convertirse en maestro puede hacerlo, según proclaman los estatutos de la orden de constructores, con la condición de conocer bien su oficio. Oficio y misterio son una sola cosa.

Cuando han transcurrido varios años de aprendizaje, con su cortejo de alegrías y de decepciones, de esperanzas colmadas y frustradas, con su entusiasmo y su fatiga, se le pide al aprendiz que aspira a una promoción en su oficio que prepare una obra maestra. Una escultura, una estructura a escala reducida, un esbozo en el que se hayan aplicado las leyes de la geometría sagrada… Una obra maestra a la cual su autor hará hablar ante la severa mirada de los tres maestros reunidos en el interior de una sala donde varios trabajadores intentarán superar tan difícil prueba.

El viejo maestro de obras tenía miedo, mucho miedo, la noche en que su obra fue sometida a juicio. Cuántos reproches y críticas cayeron sobre él y sobre lo que se atrevía a mostrar a sus maestros. Saberse aceptado en el seno de la comunidad de los oficiales artesanos lo dejó mudo de estupefacción.

Fue entonces cuando se le dio su nombre secreto, su nombre de iniciado. Desde aquel momento dejaba definitivamente de pertenecer al mundo exterior. «Empieza lo más difícil —le aseguraron los maestros—. Ahora deberás soportar tu nombre. El secreto no reside en nuestras palabras de paso o en nuestros signos desconocidos de lo profano; el secreto reside en el nombre de cada cosa y de cada ser. Has nacido a tu nombre, has nacido a la comunidad de obreros; muéstrate digno de él, o de lo contrario tu nombre te aplastará bajo su peso.»

El nuevo oficial no se escudó en sus dones únicamente; probó a tallar la piedra y la madera, disfrutó trabajando las vidrieras y la pintura. Viajó por las distintas expresiones del oficio, pero también por las provincias de Francia e incluso por otros países. Viajó de ciudad en ciudad para aprender, comprender y conocer a sus hermanos de deber, para aprender de ellos la experiencia adquirida. «Así es la vida de quien va en pos de la ciencia —según afirma la canción ritual—; y, si adquiere el auténtico talento, obtendrá el bastón como recompensa.»

Para el hombre de oficio no existen fronteras; por donde pasa deja grabada en la piedra signos que son señales de su pertenencia a una comunidad, pero también ilustraciones geométricas.

Allá por donde pasa, el oficial advierte que el maestro de obras es el alma de la obra, es el que consigue establecer el vínculo de amor entre las piedras. En todas partes se dice que la construcción carece de alma si el arquitecto es un ignorante. El que no concibe mentalmente el edificio antes de manifestarlo en la piedra sólo será capaz de transmitir una técnica.

En sus múltiples viajes por Francia y otros países, el oficial se reunió con monjes, escuchó las lecciones de los clérigos, y recabó la enseñanza de algunos abades que habían accedido a la condición de maestro de obras. El oficial descubrió el mundo; supo que éste es una palabra de Dios. Una palabra capaz de fecundar la piedra.

Un día, el oficial fue llamado a la casa de los maestros de obra. El corazón se le salía del pecho. Fue precisamente el día en que, según un ritual secreto que se remonta al antiguo Egipto, se formaba a los nuevos maestros, se los creaba y constituía.

Los maestros le hicieron superar una prueba de increíble dificultad interrogándolo durante tanto tiempo como fue necesario acerca de su concepción del oficio, sus conocimientos de simbología y sus aptitudes técnicas. Sobre unas reliquias, el nuevo maestro de obras juró observar las reglas de la comunidad. A continuación fue a visitar al gran maestro del oficio, quien desde el interior de su casa le planteó algunas preguntas.

Una vez que dio las respuestas adecuadas, el nuevo maestro estrelló contra la pared un recipiente de tierra nuevo lleno de nueces, y acto seguido entró. El rito del «recipiente roto» se conoce desde el antiguo Egipto. Su función es acabar con las fuerzas contrarias que «atan» la facultad de maestría; la nuez es la imagen del pensamiento creador, que de esta manera resulta liberada. Luego, el gran maestro ofrece a su nuevo par el fuego y el vino, comunicándole con ello la energía que necesitará para dirigir las obras que, a partir de ahora, lo solicitarán.

Es deber del maestro asistir a las asambleas del oficio, participar en las elecciones y velar por el destino de su comunidad. También participará en los consejos responsables de admitir a los nuevos hermanos.

A su llegada a la ciudad en la que se está construyendo un santuario, el maestro de obras se pone en contacto con las autoridades civiles y religiosas, pues él es quien se ocupa de los problemas de financiación y de solucionar las cuestiones relativas a las dimensiones de la construcción.

Terminadas estas tareas materiales, el maestro de obras reúne a sus oficiales y les encarga la construcción de un edificio cerrado cuyo acceso estará prohibido a las personas ajenas a la comunidad. En su interior guardarán los libros e instrumentos y se reunirán para trabajar.

El maravilloso día de la inauguración del taller contará con la presencia del obispo y del representante del rey, y en algunos casos también del rey. El maestro de obras, ataviado con traje largo y tocado con el gorro simbólico, portando el largo bastón en la mano, pone a los artesanos a trabajar. Renace la gran aventura, aunque una vez más recae sobre él la responsabilidad de su éxito o de su fracaso.

El maestro de obras, como todos los que trabajan a sus órdenes, sabe que es preciso pasar por la materia para llegar a descubrir el espíritu. Trabajo espiritual y trabajo material no están separados; lo importante es la catedral, que se edifica y unifica hombres y cosas.

Otros aspectos esenciales son la manera como uno se comporta consigo mismo y en relación con los demás. Un obrero muy hábil o de mente muy rápida no es necesariamente digno de entrar en la obra. El maestro de obras prefiere el conocimiento al saber, la comprensión desde dentro a la agilidad manual o intelectual.

Conseguir algo sin vivir no es el camino a la maestría; en cambio, el aprendiz que fracasa y que medita sobre los errores cometidos a fin de progresar está en el buen camino, pues al hacer conscientes sus errores el iniciado da con la verdad de mañana.

El maestro de obras no se mostrará indulgente con el obrero que en una taberna se ufana de su saber; y, si el imprudente viola por segunda vez la regla sagrada del anonimato y de la humildad, deberá abandonar el taller. ¿Es que no entiendes que lo único importante es la idea que se transmite y no quién la transmite?

Sin embargo, existen faltas más graves que ésa, como, por ejemplo, cuando el artesano distraído malogra una escultura que estaba a punto de terminar. Se acercará al maestro de obras para comunicarle, muy compungido, lo ocurrido. Lo ayudarán a recoger la piedra y la colocarán sobre unas parihuelas cubierta con un velo negro.

Más tarde, el maestro de obras organiza una procesión destinada a celebrar la muerte de la piedra. Se interrumpe el trabajo en el taller y los obreros se reúnen. Encabezará la procesión el culpable, vestido de luto, y de esa guisa se dirigirán hasta el cementerio, donde se enterrará la piedra difunta.

En cualquier caso, los momentos de alegría comunitaria borran estos tristes acontecimientos. Cada comunidad tiene su santo patrón y celebra su fiesta, anunciada en las calles de la ciudad y en todos los cruces de caminos. Los escultores que trabajan la piedra están bajo la advocación de los «cuatro coronados», a los que vemos representados en una bóveda de arco de la iglesia de Chars. Solamente Dios ha podido revelar sus nombres.

Es más que probable que la lectura del real despacho de Carlos IX con fecha del 5 de febrero de 1561 haya provocado una sonrisa al maestro de obras: «Algunos domingos y fiestas, los trabajadores practicaban realezas [es decir, ritos satíricos dirigidos por un rey] y durante esos días personas enmascaradas y ataviadas de forma extravagante llevaban panes benditos adornados con banderitas pintadas de formas muy variadas; los portaban acompañándose de música de tambores y pífanos, seguidos por un gran número de artesanos, con frecuencia armados, desde la casa del hombre al que llamaban correo de la Cofradía hasta las iglesias donde debía celebrarse el servicio y, al acabar, volvía el mismo séquito a las casas de los correos o a las tabernas donde habían hecho preparar un festín.»

Durante la edificación de la catedral, el maestro de obras velaba por que los hombres también se «edificasen» a sí mismos. Las doctrinas no le interesaban: sólo el gesto del pensamiento es creador. Los trabajadores se convertirán paulatinamente en testigos de la obra que va creciendo ante sus ojos, realizada por ellos y para ellos.

«Escucha, hermano, los preceptos del maestro —le dice al más joven de todos ellos—; ante él, inclina la oreja de tu corazón; no temas acoger la advertencia de un padre ni tampoco temas seguirla.»

El maestro de obras conoce las ciencias sagradas y profanas y está curtido en las más arduas disciplinas. Su manejo del Verbo vivifica la obra. Como escribía un observador: «en estas grandes construcciones suele haber un maestro principal, que las ordena mediante la palabra».

Una de las tareas más pesadas del maestro de obras consistía en garantizar la integración de cada trabajador en la construcción de la obra maestra. Los escultores, al sacar a la luz un «programa» simbólico, algunas veces se preguntaban si no se limitaban a ser copistas y si una imaginación desbordante no habría de resultarles más provechosa.

«¿A qué provecho os referís? —les respondía el maestro de obras—. Aquí no tenemos que sacar provecho de la obra que debemos realizar ni de nuestros hermanos. Nosotros nos entregamos sin esperar recompensa. Si os consideráis meros copistas, lo sois. Si no, debéis comulgar con el símbolo; no dejéis nunca de hacer que brote la luz oculta en vuestras manos.»

El maestro de obras es como el padre benévolo que vela por la salud moral y física de sus hijos, los constructores. Sirva de ejemplo esta anécdota: en Paray-le-Monial, cuando un carpintero de obra cayó del andamio, sus compañeros salieron raudos a buscar al abad Hugues, que abandonó la tarea en que se hallaba ocupado y vertió sobre el agonizante un poco de agua bendita. El abad imploró al Altísimo Maestro por el que estaba trabajando en su gloria. Al cabo de unos instantes el carpintero se levantó, ya curado, y regresó al trabajo.

El maestro de obras no es un individuo sino una persona. Persona en latín significa «máscara». De hecho, el maestro de obras lleva la máscara de la maestría, del ejemplo que estimula a sus hermanos. No tiene derecho a la desesperanza ni a la fatiga ni a la duda. Para todos los que intervienen en la obra, él es un rostro hierático y sereno, eternamente semejante a sí mismo, como un sacerdote del mundo antiguo durante la celebración de los misterios.

Una catedral, aunque su construcción haya concluido, no es la catedral. El final de una obra marca el inicio de otra. Los constructores son hombres errantes que dejan tras de sí templos, iglesias o palacios. El maestro de obras recogerá su bastón de caminante, que es también la regla en la que están inscritos los secretos de las proporciones armónicas.

Recrear, unificar, reunir son las tareas que el maestro de obras siempre tiene en la mente. La catedral hace realidad el prodigio de reunir todas las artes y todas las expresiones del genio humano. La catedral es el crisol en el que el hombre que busca una transmutación encuentra su propia vía en comunión con sus hermanos, al someterse a sí mismo constantemente a prueba.

El maestro de obras recuerda ahora un relato de un maestre carpintero, que respondía así a un rey que le había pedido le revelara sus secretos: «Fui a un bosque montañoso y me puse a observar la naturaleza de los árboles. Cuando mi mirada cayó sobre unas formas perfectas, entonces surgió en mí la visión de mi apoyo y empecé a intervenir en él. Sin eso mi trabajo habría fracasado. Estoy seguro de que gracias a la conformidad perfecta entre mi naturaleza y la del árbol mi obra parece ser la de un dios.»

No es cuestión de vanidad ni de modestia sino de orgullo y de humildad. Noble orgullo porque la obra está ahí, y a todos se ofrece; humildad porque la perfección siempre será más perfecta mañana, con la creación de una obra distinta.

Maestro, dígame si realmente es eso posible. No quedarse en la superficie, penetrar en el corazón de la piedra, en el centro de la materia y del ser… No, es la Obra la que ejerce su soberanía sobre los trabajadores; ella es la que ejerce su habilidad sobre el mundo para que nosotros nos reconozcamos en ella.

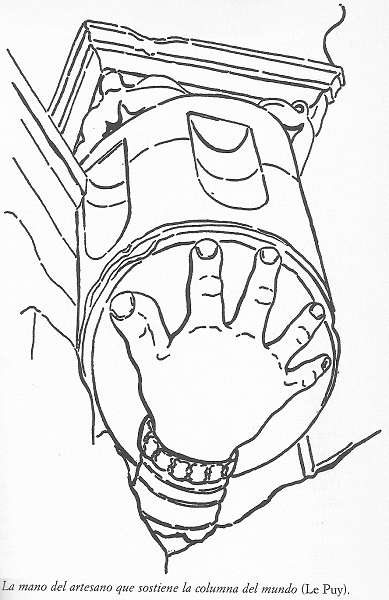

Si el maestro lleva la catedral sobre sus hombros, si consigue soportar el enorme peso de su función, es porque el santuario lo eleva por encima de los fenómenos aparentes. Sus maestros eran el espíritu de la comunidad, la sonrisa confiada que borraba la duda, que ponía en movimiento las manos y en danza a las piedras. Ojalá haya podido mostrarse digno de su ejemplo, ojalá haya sido un hombre sin historias y sin historia, sin biografía.

«Oh, Cristo, lleva la luz a tus fieles. Enséñanos a golpear el sílex para descubrir en la piedra el germen de las claridades. El hombre ya no puede ignorar que, en el cuerpo de Cristo, oscuro, yace la Luz secreta. Él quiso que lo llamaran piedra inmóvil, él a quién las frágiles luces deben su Ser», murmura delante de la catedral el anciano maestro.

Recuerda entonces los capiteles de la iglesia de la Sainte-Croix, en Oloron-Sainte-Marie, donde el maestro de obras presentó el plano del templo. Sostenía de la mano a un oficial, mientras otro oficial traía la piedra angular, la piedra de la que nacería todo el edificio. Una piedra nacida de la tradición legada por los antiguos y resucitada cada vez que un grupo de hombres se pone al servicio de la Obra.

Después de haber presidido tantos nacimientos y después de haber hecho que tantos hombres y piedras se revelaran a sí mismos, el maestro de obras se prepara para el último viaje. La muerte no existe. Él ha vivido la muerte durante sus sucesivas iniciaciones y ha vencido sobre esta tierra. Sencillamente porque la muerte no existe.

Detiene su contemplación en las lápidas sepulcrales de los maestros de obras. Son grandes losas, algunas de ellas encajadas en el suelo de la iglesia, donde la expresión de recogimiento del maestro de obras desaparecido no es la de cualquier desconocido sino el rostro del maestro de obras eterno que renace en cada nuevo aprendiz, al principio del camino.

El hombre tallado en la piedra sostiene el bastón, la regla, el compás, la escuadra y el nivel que le han servido para leer el libro abierto de la naturaleza y abrir el libro cerrado del misterio. Son herramientas de función, herramientas para la creación ya utilizadas por sus predecesores y legadas a sus sucesores.

El bastón marca el ritmo de su andadura por el angosto sendero del Conocimiento; la regla alcanza la altura del cielo y las profundidades de la tierra; el compás y la escuadra trazan el plano definitivo, traduciendo a un lenguaje geométrico las leyes imperecederas. El nivel permite manifestarlas y hacerlas perceptibles a todos los hombres.

Algunas veces, el rostro del maestro de obras aparece tallado en el centro de un laberinto, en el corazón de la Jerusalén celeste, simbolizando al hombre realizado, que reúne en su persona los cuerpos del oficio y las potencialidades creativas de los nombres.

Han ido sucediéndose las estaciones, al ritmo de las obras de la Ile-de-France, de Alsacia, del Languédoc, de Alemania y Hungría… Tal vez su cuerpo haya envejecido, pero no así su alma ni su espíritu. Al contrario, conforme aumentan sus conocimientos, mayor es su experiencia del hombre y de la materia, y más se aproxima su mirada a la primera mañana del mundo, al alba de todas las cosas.

En las miniaturas, el universo aparece representada como una serie de círculos encajados unos en otros: los círculos de los dioses y los de los hombres se comunican. No están separados porque el maestro de obras conoce los centros, las superficies y los rayos, porque él procura que las cadenas de unión entre las distintas vías no se rompan.

En Troyes, en la iglesia de Sainte-Madeleine, los maestros vidrieros fabricaron vidrieras alquímicas de la creación del mundo. En ellas se ve a Dios, que hace nacer nueve círculos, los dilata y coloca en ellos los elementos de la manifestación, la tierra y los cuatro puntos cardinales. Entre las inscripciones que comentan las escenas, podemos leer: «Cuánto necesitas rehacerte.»

Admirable síntesis de la vida de un maestro de obras. «El oficio pide baronía», afirma un célebre dicho de la cofradía de constructores. «Conservar el bien del maestro» es la regla de vida más importante, pues es la fuente de toda realeza.

Cuenta la leyenda que el primer maestro de obras fue el que construyó una choza de ramas obedeciendo a una idea nueva: tapar los resquicios de su morada con mortero fabricado con tierra y agua. Su trabajo se inspiraba en el de las golondrinas, admirables arquitectos. Ahora bien, según afirma la tradición, las golondrinas no son pájaros vulgares sino las almas de los reyes muertos que vuelan desde la tierra hasta el cielo y luego desde el cielo a la tierra para revelar a los iniciados los misterios de allá arriba.

El maestro de obras sabe que no llegará a ver el final de la obra porque sus fuerzas lo abandonarán antes. Pero lo importante es la obra y que la comunidad, una vez más, cumpla con su función. El maestro sucederá al maestro.

En la edad dorada de las catedrales, el poder político, las autoridades y las órdenes caballerescas participaron en la epopeya de los constructores. Todo se conjugó para llevar a su término este inmenso esfuerzo de construcción, para que lo divino habitase sobre la tierra.

Pero con un tirano demente llamado Felipe el Hermoso, el despertar fue brutal. Obsesionado por el dinero, neurótico y rodeado de personalidades inadecuadas, este monarca combatió de manera violenta a los templarios y suprimió las cofradías, enojado por sus secretos. Aunque la matanza de los templarios es un hecho conocido, no lo es tanto que Felipe el Hermoso ordenó el asesinato de algunos maestros de cofradías y de corporaciones y se apropió de sus bienes.

Muchos constructores se dispersaron por Asia Menor, donde encontraron refugio en encomiendas templarías. Se convirtieron en los «Compagnons étrangers» («Oficiales extranjeros»), de los que nacería la francmasonería iniciática.

Durante el sombrío siglo XIV todavía se realizaron obras importantes, aunque el magnífico impulso inicial ya se había perdido. La gran peste de 1348-1350 golpeó a Occidente en pleno corazón, diezmando la población de campos y ciudades. Comunidades completas de constructores desaparecieron. A finales de siglo, aparecieron en Alemania las «artes de morir», unos grabados con minuciosas descripciones de la agonía. El arte de vivir de los maestros de obras se vio sustituido por una pasión morbosa de la muerte en su aspecto más estéril.

La Iglesia sufría convulsiones internas. En los siglos XI y XII dejó de ser un «bloque» uniforme, con un papa todopoderoso y un dogma intangible. Lo que se dio en llamar «herejía», formada por una compleja religión y corrientes de pensamiento muy distintas —incluida la de los constructores de catedrales—, adquirió cierto derecho de ciudadanía.

Al progresivo endurecimiento de la Iglesia, patente sobre todo en el exterminio de los cátaros, sucedió la descomposición interna en el siglo XIV. Herejías y sectas se alzaron contra los eclesiásticos que utilizaban la angustia de la muerte para sujetar a sus creyentes.

Los siglos XVI y XVII asestaron golpes mortales al espíritu que había presidido la construcción de las catedrales. Nos bastarán algunos ejemplos para comprender a qué nos referimos.

El primero se refiere a la mentalidad del Renacimiento, nombre inapropiado para esta época. Es un período de afirmación de los negocios por los negocios, y del beneficio a toda costa. Comerciantes, usureros y financieros tomaron el poder; los sacerdotes se vieron relegados a sus creencias, mientras que los caballeros debían integrarse en el mundo del dinero o desaparecer. Según Duby, el «progreso» del final de la Edad Media puede formularse en los siguientes términos: el artista «dejó de ser el auxiliar de un sacerdocio. Se puso al servicio de un hombre». Realmente, aquello supuso el fin de un arte que «hablaba al mundo».

El Concilio de Trento, tan desastroso para el cristianismo, resolvió que el único arte autorizado por la Iglesia iba a ser el arte «religioso», donde sólo se representarían temas como Cristo, la Virgen, los santos, etc. Los hombres de la Iglesia dejarían de tener contacto con los maestros de obras y tampoco podrían ser iniciados en comunidades de constructores. Acababa de allanarse el camino que conducía al estilo sansulpiciano.

En 1565, en la Sumaria exposición ele las ordenanzas del rey Carlos IX, el abogado Joachim du Chalard escribía: «Todas las cofradías quedan abolidas por las ordenanzas del rey Francisco I, pues todas ellas incurren en la superstición exterior, en monopolios, en el desenfreno y el despilfarro, y no siguen la buena y auténtica religión […] la naturaleza de tales artesanos y mecánicos es escasamente dócil…»

En 1613, otro jurista, apellidado Loyseau, calificaba el trabajo manual de ocupación «vil, sórdida y deshonesta». En 1672, la palabra «artista» aparece en el diccionario de la Academia, ratificando la existencia de alguien que se ocupa de arte pero ya no es un artesano.

El arte y el oficio están por lo tanto separados, pues el aprendizaje de la Obra ha quedado relegado a «sociedades secretas». El arte llamado «moderno» nace en el siglo XVI en un contexto de desfallecimiento espiritual, en el que la inteligencia de la mano ha dejado de ser un valor fundamental de la civilización. El estancamiento del arte «moderno» basta para demostrar que llegará el día en que será posible redescubrir el mensaje de los maestros de obras.

En el aspecto técnico, no se perdieron los conocimientos de los constructores medievales. Los Compagnons du Tour de France asimilaron la herencia de sus padres y siguieron practicando el arte del Trazo. Acariciando las piedras del puente de Gard, el artesano exclamó fervorosamente: «Estoy aquí, te sucedo y te continúo», pues sigue siendo Uno con la obra.

«Me parece ver a esos remotos antepasados —dice un oficial tallador de piedra de la cayena de Lyon llamado La-Gaité-de-Villebois—, pues nosotros, los que trabajamos la piedra, somos los hijos espirituales de esos gigantes; también me parece verlos al final de una de esas victorias sobre la materia inmóvil, sin gestos vanos, sin discursos ni fanfarrias, sino que, con una orgullosa llama en sus ojos, contemplaban su obra y pedían a los dioses la fuerza para mejorar.»

Louis Gillet, conservador de la abadía de Chaális, observó un día con pesar el desprendimiento de la tesa de una bóveda, en una capilla del siglo XII. Tras llamar a un «albañil de la región», comprobó estupefacto que el artesano utilizaba las mismas herramientas que sus cofrades de la Edad Media y que poseía una extraordinaria maestría. «El accidente —anotó Gillet— le sorprendió tan poco como poco le costó remediarlo.»

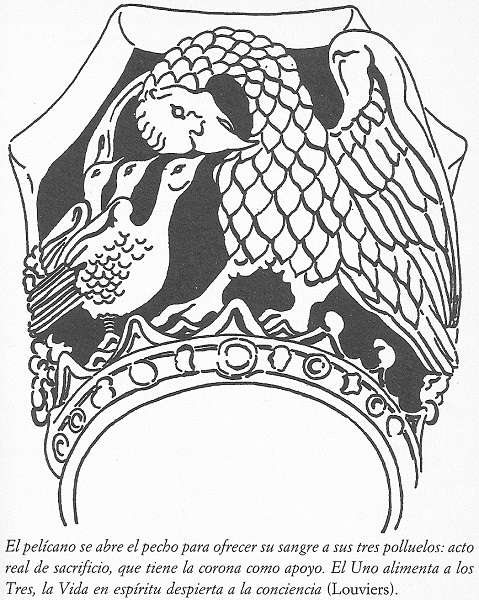

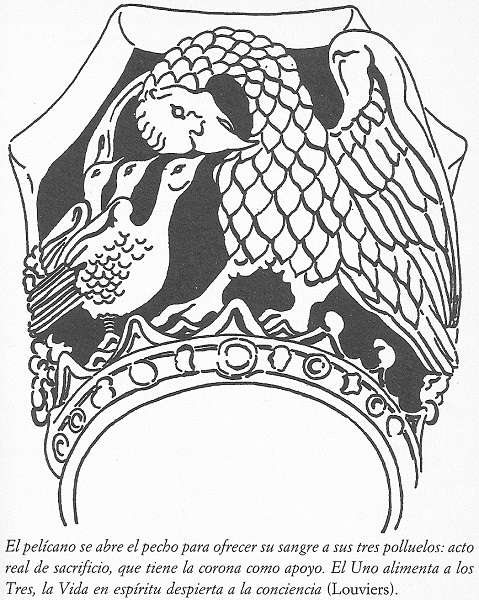

El maestro de obras y su comunidad realizaban un auténtico acto de creación. Lo que ellos llamaban el Oficio, el Deber y la Obra eran maneras de oír la voz del Templo. El arte de construir la catedral y el arte de dar forma al hombre no eran conceptos disociados.

Los constructores medievales conservaron las técnicas de los Compagnons du Tour de France; la transmisión del esoterismo y del simbolismo de los maestros de obra siguió vías más sinuosas. Algunas cayenas canónicas han mantenido esos valores, y lo mismo ocurre con algunas, muy pocas, logias masónicas. Aunque la francmasonería en su conjunto se orientó hacia intereses poco relacionados con la iniciación de los maestros de obras, sí es cierto que algunas comunidades supieron preservar los antiguos ritos, interrogarlos y propiciar el renacimiento de los hombres en un templo auténtico.[5]

Las corrientes espirituales que han dominado nuestra época, las mutaciones intelectuales que discuten los falsos valores de los últimos siglos alimentan la creencia de los más optimistas sobre nuestra entrada en una pre-Edad Media.

Necesitamos, por lo tanto, conocer mejor qué era una catedral y cuál era su lenguaje.