Alfa y Omega, oh Gran Dios,

Tú lo diriges todo por encima,

Tú lo soportas todo por debajo,

Tú lo abarcas todo desde fuera,

Tú lo llenas todo desde dentro.

Tú mueves el mundo sin moverte Tú,

Tú te mantienes sin que nada te sostenga,

Tú cambias los tiempos sin cambiar Tú,

Tú fijas lo que vaga sin estar fijo Tú.

Tú lo has terminado todo a la vez

según el modelo de tu espíritu sublime.

HILDEBERTO DE LAVARDIN (1056-1133),

fragmento del Himno a la Trinidad

Dios habla, el Verbo crea el mundo. El hombre medieval consideraba el universo una palabra de Dios, henchido de fuerza divina, y su concepción se le aparecía como una certeza de una evidencia deslumbrante. Consideraba sagrado al universo por ser portador de las palabras capaces de revelar al hombre su auténtica naturaleza. El mundo puede responder al enigma de quiénes somos y qué hacemos aquí abajo.

Ya hemos visto que la Edad Media, con su simplicidad que es la auténtica profundidad, se preguntó por el tipo de ciencia necesaria. El hombre debe conocer la forma de creación utilizada por el Arquitecto celeste, el sentido simbólico que encierran todas las cosas y el oficio que convierte en sagrado cuanto toca. Lo demás es charlatanería y futilidad.

El filósofo Amfiteo afirmaba, con la habitual vanidad de los filósofos, que poseía un saber tan grande que se consideraba capaz de explicarlo todo. Por la calidad de su pensamiento, nada escapaba a su comprensión. Un día, mientras daba un paseo a orillas del mar, vio a un niño que echaba agua en un hoyo. «¿Qué haces?», le preguntó intrigado el gran filósofo. «Intento meter el océano en este hoyo», respondió el niño. El filósofo se burló de aquel débil de espíritu. Pero el niño, indiferente a las burlas, no perdió la calma. «Yo averiguaré antes que usted dónde estaba Dios antes de la Creación», concluyó.

Poco importan, es cierto, las argucias y falsos problemas de filosofías que no son sabidurías. Raban Maur, monje benedictino, abad de Fulda en el siglo IX, compuso una obra que trataba «no solamente de la naturaleza de las cosas y de la propiedad de las palabras, sino también de su significado misterioso». Si existe una naturaleza visible, lo que la Edad Media llamaba una «naturaleza naturada», convendría no olvidar que es hija de la Naturaleza que crea, la misteriosa «Naturaleza naturante».

Ésta suele representarse por una esfinge. Un enigma vivo que exige que traspasemos la visión superficial de la vida, so pena de caer víctimas de los fenómenos, es decir, de padecer una ceguera espiritual que será la causa de todos nuestros males.

La única actitud constructiva en relación con la naturaleza es la del alquimista. Al adquirir conciencia de su dimensión simbólica, entra en el «laboratorio» de una naturaleza que se convierte en el oratorio de su pensamiento. Se sitúa entonces, como hace todo hombre tradicional, en el centro del mundo o, más exactamente, en el centro de un mundo. El mundo, en sentido estricto, es algo que hay que organizar, algo en formación a lo que el hombre debe dar coherencia. El hombre descubre entonces el cosmos, es decir, una armonía donde se dejan oír las voces celestes. Descubre así el universo, la palabra divina en su infinidad de mundos y de cosmos.

La visión de los constructores no es utópica, en absoluto, ya que la forma de las catedrales es una prueba fehaciente de su profundo realismo. Si no hubiesen superado la fase de descripción del mundo y de un análisis supuestamente objetivo del universo, las piedras nunca habrían hablado ni se habría erigido ninguna iglesia.

La idea más falsa, al decir de los constructores, es que el mal reside en la materia. Sólo iglesias moralizantes y algunos sectarios desequilibrados pueden pretender algo semejante. Todos sabemos que despreciar o desdeñar la materia es rechazarse a uno mismo, y supone negar todo principio de armonía.

Todos sabemos también que, en el cosmos de la Edad Media, la Luz celeste penetró en las profundidades de la tierra y se ocultó en el corazón de la materia. En el centro del planeta hay un fuego hirviente, que es el que mantiene el movimiento de las esferas celestes.

Tanto la materia como el universo son un pensamiento de Dios. La materia constituye la trama de la esfera de luz en cuyo foco central está contenida la energía increada. El pensamiento del hombre puede llegar a ese «justo medio» y participar así en el Conocimiento de todas las cosas. El pecado —o, por decirlo de otro modo, el rechazo a emprender la aventura del Conocimiento— hace que para el individuo resulte opaca la irradiación de ese «justo medio».

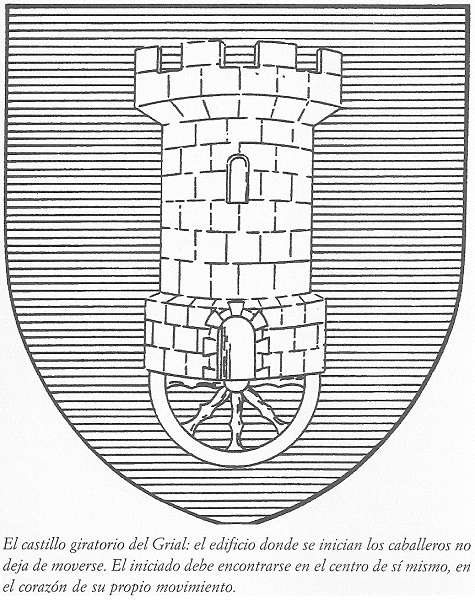

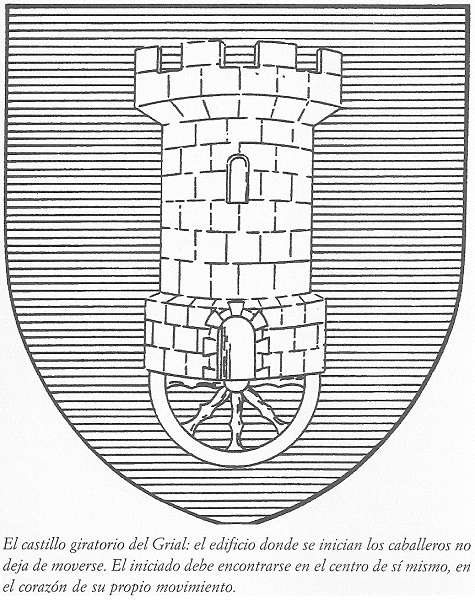

Para curarnos de esta opacidad, fruto de nuestros estereotipos mentales, de nuestros prejuicios y de nuestros juicios egoístas, está la catedral. Ella es el contacto directo con el centro siempre en movimiento de la esfera, que favorece el desarrollo de nuestra intuición de las causas, tan oculta en nuestro interior como la divinidad en la materia.

Lo que la Edad Media llama «redención» no es otra cosa que el retomo del hombre a su origen cósmico. Un retorno que no consiste en una vuelta al pasado, sino hacia lo alto y en profundidad, o, lo que es lo mismo, a través de una simpatía con la naturaleza, tanto oculta como aparente.

Los sabios que se creen «objetivos» violan la naturaleza. El sabio medieval se une a la naturaleza, establece una alianza sagrada con los signos tangibles que la divinidad ponía en su camino. Pero este hombre no era un ser deslumbrado por la evidencia ni un cándido adorador de los fenómenos naturales. No, el constructor de catedrales no era un ingenuo. La lluvia y el viento no son fuerzas sagradas sino la expresión de lo sagrado, una concreción de la Luz del origen, una potencialidad de despertar siempre renovada.

Las colmenas de las abejas o el ramaje de un roble, aunque son obras maestras de la naturaleza, no existen para que los adoremos; son símbolos en movimiento, llamadas, jalones que conducen hasta el templo, valores que se integrarán en la geometría y en la arquitectura de los maestros de obras, cuya atenta mirada convertirá los árboles en columnas.

En la educación que proporcionaban los constructores, todo estaba organizado para combatir la pasividad, pues el hombre integrado en la realidad es, justamente, aquel que participa en lo que lo rodea, recreándose a sí mismo como elemento del cosmos, al que siente como morada suya, como el lugar donde uno «se siente bien». Ese hombre no experimenta temor bajo el inmenso firmamento de las llanuras de Picardía, ni por los senderos que cruzan los bosques de Ile-de-France, ni por las laderas de las montañas o a bordo de los buques que afrontan los mares en dirección a países maravillosos. Todo eso está en nosotros.

Los diferentes estadios de la vida, sus «planos», se comunican entre sí. Cuanto mayor sea el grado de evolución del hombre, mayor expansión conocerá la comunicación con las formas de la vida, desde la piedra hasta la estrella.

La esfericidad del mundo, que carece de principio y de fin puesto que es un círculo, demuestra precisamente su perfección. Es en un mundo semejante donde Dios ha manifestado su Sabiduría como maestro de obras para que la incorporemos a nosotros.

El filósofo racionalista y el religioso que confunden creencia y Conocimiento no tardarán en irrumpir con sus exclamaciones: ¿Y el mal? ¡No olvidemos el mal! ¿Acaso no está el mal presente en todas partes en la naturaleza? La pregunta está mal planteada, responde la Edad Media. Por naturaleza, el mal no existe. Ésa es una concepción humana. Cualquier cosa puede convertirse en algo malo si cae en manos de un mal obrero.

Además, conocemos el verdadero origen del mal. No fue creado, como la naturaleza, sino sencillamente inventado. El diablo se ocupó de esa invención, de este «gab», tal y como se decía en la Edad Media para referirse a una broma astuta no siempre bien recibida.

Para el hombre medieval el mundo objetivo no existe. Es más, una idea tan estrafalaria ni siquiera le pasa por la mente, lo cual le permite prescindir de una «religión del progreso» que, desde el siglo XVI, ha provocado tantos estragos y en cuyo nombre se han cometido tantos crímenes.

El mundo es lo que nosotros somos capaces de experimentar. Su intensidad se mide por la experiencia que deseamos hacer realidad. ¿Por qué el maestro de obras es un personaje importante de la sociedad medieval? Por su búsqueda, por los riesgos que afrontó, y porque su verdadera riqueza era la de sus viajes interiores y exteriores. En él reside el vasto mundo donde se sometió a prueba. Él hizo fructificar centuplicándolo el talento que, según la parábola del Evangelio, se le concedió al inicio del camino.

«Al pie del árbol está el hacha», dice el proverbio. El que no la toma es un malhechor, esto es, alguien que cumple mal con su deber, un perezoso que encuentra mil pretextos para no afrontar la prueba. Y, sin embargo, todo está presente delante de nosotros; el árbol es la materia que debemos trabajar, y el hacha la herramienta gracias a la cual podríamos alcanzar la maestría. La ciencia recibida por el aprendiz de leñador le permitirá asestar sus golpes con eficacia para no desperdiciar su energía ni estropear el árbol, pues éste, una vez abatido, seguirá viviendo en forma de mueble, de escultura o de madera para la construcción. Y, según la calidad del experto que la haya preparado para esta función, también él tendrá más o menos «oficio».

Vézelay, Autun, París, Lyon, Viena, Lescure, Burdeos, Issoire… Es larga la lista de edificios donde aparecen esculpidos los signos del zodíaco.

No incurramos en el prejuicio racional que tacha a la astrología de superstición. La astrología revela las normas celestes, las leyes eternas del cosmos y la manera de conformar a él nuestro espíritu sacralizando el tiempo.

Doce son los signos del zodíaco, doce los tipos de realización del pensamiento divino. Dinámica de Aries, creatividad de Tauro, inteligencia de Géminis, matriz de Cáncer, nobleza de Leo, pureza de Virgo, justicia de Libra, facultades de transformación de Escorpión, sentido del viaje de Sagitario, deseo de ascensión de Capricornio, sentido rítmico de Acuario y sensibilidad de Piscis, cualidades todas ellas del Hombre zodiacal que es el modelo de todos los individuos.

Los cálculos astronómicos no bastan para apreciar el cosmos. Permiten analizarlo, «contarlo», pero es necesario ir más lejos con la ayuda de la astrología, que permite que el hombre se comunique con su cielo interno.

El tiempo sagrado también se expresa a través del año, que no es sino Dios enroscado en círculo, tangente a todas las épocas y a todos los países. Allá donde vayamos lo encontraremos, y no hay punto de la noche o del día que se vea privado de él.

Los momentos esenciales de un año están marcados por las fiestas. Por ejemplo, la gente de las ciudades y del campo suele reunirse en los solsticios. En el solsticio de invierno prima la interioridad con la celebración del fuego nuevo, mientras que en el de verano es la exterioridad, con las danzas, los juegos y la celebración del fuego en toda su potencia.

Jano, el símbolo del año, tiene dos caras. Encarnando el presente con su tercera cara, la que no se ve, vela sobre el pasado y sobre el futuro. Jano convierte el tiempo en una fiesta pues es él, en el ciclo de las esculturas de Amiens, el que preside el banquete celebrado en honor del año que muere y del año que renace. La Edad Media creó una contrapartida femenina de Jano, la célebre santa Genoveva, cuyo nombre se interpretaba como Janua nova, «puerta nueva del año».

Todo el calendario es portador de lo sagrado. Para concretar más la idea se elaboró un santo Almanaque cuyo martirio se celebraba, por supuesto, el día 1 de enero. Cada día contiene su verdad; el año entero lleva la eternidad en su seno. Confesemos que decir 5 de junio o 3 de agosto no significa nada. Para dar una fecha, en la Edad Media se decía, por ejemplo, «dos días antes de san Miguel», «cinco días después de Navidad», tomando una referencia directa de lo sagrado, del mundo de los santos y no de la duración profana.

La semana también constituye un mensaje simbólico, dado que la vivimos en relación con el sistema planetario. Domingo es el día del Sol, lunes el de la Luna, martes el de Marte, miércoles el de Mercurio, jueves el de Júpiter, viernes el de Venus y sábado el de Saturno. El hombre pasivo sufre su influencia, mientras que el hombre sabio aprende a dominar las reacciones positivas o negativas que desencadena en él.

El día empieza a las tres de la mañana. Es la hora de las laudes, es decir, de la alegría de la humanidad que percibe la luz. Aún está oculta, pero no tardará en manifestarse. El día que llega nos brinda la ocasión de vivirlo todo, de descubrirlo todo.

Volver a abrir los ojos y disfrutar de un nuevo despertar. No hay que levantarse de inmediato ni actuar con demasiada precipitación. Antes de poner el cuerpo en movimiento, el hombre medieval sitúa el día que llega e imita al Creador organizando el cosmos.

En su actividad predomina el criterio de utilidad. Ser útil al conjunto de los seres humanos, útil a sus allegados y útil a sí mismo: éstas son las tres intenciones que deberá introducir también en su oficio. Y con este deseo firmemente anclado en su interior le es posible dar el primer paso hacia el día que se presenta.

Desde que amanece hasta que el sol se pone, desde la creación que se renueva hasta su disolución, el día entero es símbolo de la eternidad. Se sale del sueño como de una muerte, se alcanza el apogeo de la realización a mediodía y se experimenta la paz por la noche. Todo puede ocurrir en un día. Sean cuales sean los fracasos y obstáculos, no hay razón para desesperar: mañana, con otro día en este mundo o en el otro, se nos concederá otra revelación.

Es cosa sabida que el tiempo no pasa. Somos nosotros los que pasamos a través del tiempo, hasta el momento en que comprendemos que hay un solo y eterno momento. Los milagros se producen para demostrarlo y, así, las intervenciones divinas cruzan sin dificultad la barrera ilusoria del «tiempo que pasa».

Año, mes, semana, día, conforman la estructura simbólica del tiempo en que se producen los milagros. Los de Cristo, los de los santos no tienen ningún valor «histórico», pues ocurren a la vez en el tiempo y fuera del tiempo. Los medievales eran capaces de reproducirlos, como vemos en el ejemplo de santa Franchen, una abadesa irlandesa que salió en busca de su hermano, residente en un remoto país. La abadesa, que llevó a tres hermanas consigo, tuvo que viajar por mar y, para hacerlo, la santa mujer no utilizó un medio de transporte corriente sino que extendió su capa sobre las aguas. Cuando las hermanas empezaban a desplazarse sobre este esquife, la capa comenzó a hundirse.

«¿Alguna de vosotras ha traicionado las reglas de la comunidad llevando algún objeto inútil?», preguntó la abadesa. «Sí, yo llevo un vasito», respondió una de ellas. Franchen lo arrojó al agua, y así pudieron proseguir viaje.

Donde se halla un lugar santo habrá una reliquia. Hablamos de reliquias «normales» para referimos a la madera de la cruz, a las ropas de Cristo o de la Virgen. Hablamos de reliquias extraordinarias cuando nos referimos al sudor de Cristo conservado en Saint-Omer o al maná milagroso ofrecido a los hebreos en el desierto, a los cuernos de Moisés en Roma, a una lágrima de Jesús en Vendôme o al escudo de san Miguel en Saint-Junien-de-Tours. La lista de reliquias de este tipo llenaría muchísimas páginas.

Se ha escrito que las reliquias atentan contra el «buen gusto» y la razón. Poco importa, pues las reliquias no se conservan en los santuarios para satisfacción de personas razonables o de estetas. La función de la reliquia consiste en polarizar una energía, en materializar una fuerza invisible.

La iglesia que alberga una reliquia, sea cual fuere ésta, está vivificada en su interior, pues su presencia la vincula a una larga cadena de símbolos. El cuerpo no corrupto de los personajes sagrados prefigura el cuerpo de luz del hombre resucitado; además, cada órgano del cuerpo humano cuenta con la protección de un santo.

No se venera el órgano en cuanto tal, sino la energía invisible que pasa a través de él. Cuando los egipcios colocaban el escarabajo de corazón sobre la momia del difunto, lo que hacían era sustituir el órgano de carne por el principio de toda transformación. En el plano práctico podemos pensar en la técnica de la acupuntura china, que no cura el corazón, el hígado o el bazo, sino que regula la energía que los anima. Si el corazón de carne está abocado a una destrucción inevitable, que supondrá un retorno a la naturaleza, el corazón conciencia se unirá al sol espiritual, que se manifiesta en la tierra a través de las reliquias.

Las lágrimas de Cristo tan piadosamente conservadas cumplen la misión de recordar el papel del sufrimiento y del sacrificio; también nos recuerdan el papel creador de las lágrimas divinas, de las que surgieron los hombres.

Las reliquias, islotes de eternidad en el corazón del tiempo, sitúan lo sobrenatural a cada vuelta del camino que toma el viajero, tanto en la más suntuosa catedral como en la más modesta de las iglesias campestres.

La naturaleza no es de color verde por casualidad. El verde no sólo descansa la vista del hombre: también ayuda a abrirla. El color verde invita a la meditación, actividad que suscita el despertar de la mirada interior.

La naturaleza ha estado habitada desde siempre por fuerzas a las que es posible reconocer en el ciclo de las estaciones, la observación de los ritmos cotidianos.

Los viajeros medievales encontraban a Mercurio en los cruces de caminos, que indicaba a los más atentos la dirección correcta. Y en el agua de las fuentes donde calmaban su sed todavía tenían ocasión de ver el rostro de una diosa que purifica las fuentes.

El cuerpo del hombre, formado por los cuatro elementos, también alberga presencias divinas: el fuego que habita el pensamiento, el aire que pone en nuestro pecho el aliento vital, el agua que reside en nuestro vientre para convertirlo en un contenedor de energías y la tierra que permite a nuestras piernas asegurar la estabilidad de nuestro edificio corporal. Cada elemento es un ligamentun, es decir, un vínculo creado por Dios para unir entre sí los diversos aspectos de la naturaleza. Ahora bien, como dicen las Escrituras, «lo que el hombre una en la tierra estará unido en el cielo».

A nosotros nos corresponde, por consiguiente, establecer relaciones de armonía. Disponemos de los «instrumentos» necesarios para conseguirlo. La cabeza del hombre, por ejemplo, posee valor cósmico, pues contiene las siete aberturas correspondientes a los siete planetas. Dicho de otro modo, una cabeza bien formada está dotada del movimiento infatigable y armonioso de los siete cuerpos celestes que determinan el destino. La cabeza es un «pequeño mundo», un cosmos reducido, análogo al gran cosmos.

Las cualidades humanas no son más que una traducción característica de nuestra raza de las funciones naturales. La tolerancia, por ejemplo, es análoga a la humedad que favorece el desarrollo de las plantas y mantiene la tierra cohesionada. Sin humedad todo se secaría y se quebraría. Dicho de otro modo, sin tolerancia, sin comunión con las demás formas de inteligencia, no descubriríamos la planta de la inmortalidad y nuestro jardín interior se secaría.

Así como a la tierra la recorren canales y ríos, el cuerpo humano está surcado por venas, concretas y abstractas a la vez. La sangre toma las vías de circulación para irrigar la carne; la energía creadora hace otro tanto para animar nuestro pensamiento. Éste, para ser fecundo, debe abrevar en fuentes puras, y descender desde las montañas hasta el llano.

En Nochebuena, en el mismo instante del nacimiento de Cristo, los animales empiezan a hablar. Al dar la última campanada de Medianoche, los sabios comprenden su lenguaje.

No cometamos, por lo tanto, la imprudencia de desdeñar lo que los animales tienen que decirnos. No hagamos como Balaam, que se negó a escuchar las advertencias de su asno, cuando el animal le desaconsejaba la visita a los infieles. Tuvo que intervenir un ángel para convencer al testarudo, al hombre que se estaba mostrando menos consciente que el animal.

Sin los animales, desde el más pequeño al de mayor tamaño, la vida sobre la tierra sería imposible. La ciencia moderna ha demostrado claramente la noción de «cadena biológica», en la que cada especie desempeña un papel. Una de las mayores locuras de la vida moderna es poner en peligro esta cadena por ignorancia de las leyes vitales.

El saber que debemos obtener del mundo animal no debe ser de tipo naturalista. Junto a la Francia de las vacas, ovejas y caballos, existe otra Francia, tan familiar para el hombre medieval como la anterior, la de los dragones, fénix y licornios. La distinción supuestamente culta entre animales «reales» y animales «fantásticos» carece de sentido, pues lo que cuenta es el mensaje que transmiten y, por lo tanto, la leyenda de la que son portadores.

La abubilla, por ejemplo, dedica a sus ancianos padres una atención sin igual, incubándolos hasta conseguir que rejuvenezcan. Según las tradiciones de Oriente Medio, la abubilla es un pájaro mágico al que el rey Salomón tenía mucha estima, pues rejuvenecer a los padres significa devolver el vigor a las antiguas concepciones, es decir, vivificar las enseñanzas recibidas y continuar las generaciones que nos han precedido sin traicionarlas. La mayor alegría del maestro es ver cómo su discípulo lo rebasa y llega más lejos de lo que él llegó en el camino del Conocimiento.

La comadreja posee facultades extraordinarias, pues concibe por la oreja y da a luz por la boca. Reírse de un símbolo como éste o no creer en su autenticidad demuestra que uno no ha asumido lo esencial de la transmisión iniciática, es decir, de la enseñanza oral. Cuando los maestros transmiten sus secretos en el arte de la construcción convierten la oreja del discípulo en un medio procreador, en un vínculo donde prosperará la tradición recibida. El parto tendrá lugar cuando el discípulo, capaz de ejercer su magisterio, lo transmita a su vez a otros a través de la palabra.

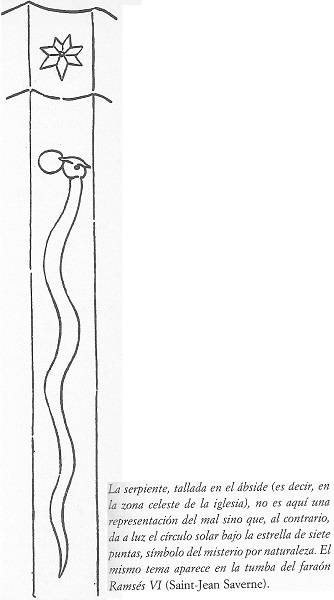

En la época moderna la serpiente es un animal exclusivamente maléfico; una consideración a la que contribuyó mucho el catolicismo tardío, con su interpretación unidireccional, probablemente la peor, de la famosa escena del Génesis. Aunque es cierto que las serpientes son temibles, no por ello dejaremos de hablar de ellas. Las serpientes conocen las profundidades de la tierra y poseen grandes secretos, sobre todo los referentes a los itinerarios que llevan a los tesoros ocultos que dormitan en el fondo de nuestra conciencia. Al cabo de miles de años de existencia, las serpientes se transforman en dragones y velan las riquezas que los caballeros descubren al final de su Búsqueda.

Serpientes y escorpiones absorben los venenos de la tierra, haciéndola así acogedora. «Registran» las fuerzas negativas que el mago sabe transformar en positivas. Pensemos, por ejemplo, en la hiena, un animal carroñero cuya apariencia externa repugna a todo el mundo. Su ojo, sin embargo, alberga una piedra preciosa. Quien consiga apoderarse de ella y colocarla bajo su boca obtendrá la facultad de emitir profecías.

La furia del león es temible. Daniel, acusado por hombres impíos, fue arrojado a una fosa donde debían devorarlo los leones. Pero el profeta no sucumbió al pánico y se puso a rezar sin prestar la menor atención a las fieras, dispuestas a lanzarse sobre él. El poder que desprendía un hombre justo apaciguó a las fieras, que lo rodearon con veneración. En nuestra fosa de los leones, es decir, en el corazón de nuestros instintos desatados, debemos superar constantemente la prueba de nuestra cualidad de «domadores» con la simple irradiación de nuestro pensamiento.

Para alcanzar este autodominio es preciso haber pasado, como Jonás, por el vientre de la ballena. Allí encontraremos las tinieblas, una caverna en movimiento en la matriz del océano, y entonces tendrá lugar un segundo nacimiento por debajo de la superficie de las cosas para mejor renacer a la luz.

Los animales también se nos presentan como adversarios. Ingenuo es aquel que cree que todo es bueno y hermoso, pues será devorado por la terrible coquatrix, el poderoso cocodrilo que nos engaña con su sueño.

Los animales liana, que con tanta frecuencia aparecen representados en los capiteles, son la imagen perfecta de la trabazón existente en la naturaleza, por sus complicadas volutas en las que es tan fácil perderse. La tarea del hombre consiste en hallar la coherencia dentro de esta multiplicidad.

También debemos seguir el ejemplo de la grulla de largo cuello cuando intentamos comunicar nuestras experiencias a través de la palabra. Si tenemos la intención de perjudicar a alguien con nuestras palabras, éstas quedarán detenidas por las sinuosidades del cuello del pájaro, lo cual nos dejará tiempo para preparar una expresión más constructiva.

En los rituales de principios de año, directamente heredados de la antigüedad, hombres y mujeres suelen disfrazarse o, mejor dicho, asimilarse a animales. Al cubrirse con la piel de lobo, de caballo o de vaca, se convierten no en el propio animal, sino en la energía que circula a través de él. Este ritual es una herencia de la antigua teoría egipcia de las «transformaciones», en la que el iniciado adquiere la virtud específica de cada ser en el que se transforma.

Respeto a los animales, conocimiento de su naturaleza y participación en la verdad que encarnan son rasgos que el hombre medieval posee, muy distintos de la ciencia de un Descartes, que considera a los animales como mecanismos a los que el hombre puede torturar a su antojo.

En un capitel de Vézelay aparece representado un singular duelo. A un lado, el basilisco, un pájaro fabuloso con cabeza de gallo y cola de serpiente cuya mirada petrifica al imprudente que osa plantarle cara. A otro, el sabio que, para poder contemplar al basilisco, se escuda detrás de un globo de cristal.

Este símbolo refleja con admirable elocuencia la necesidad de transparencia del ser frente a la naturaleza. El sabio puede ver las fuerzas más peligrosas, los más temibles poderes a condición de saber cómo actuar ante ellos. El basilisco es un animal sagrado que otorga al que lo contempla la posibilidad de descubrir la realeza del espíritu en cada fenómeno natural.

No incurramos en la vanidad de creer que un individuo pueda agotar el mensaje simbólico de la naturaleza. El maestro Renart, gracias a su inagotable malicia, siempre conseguirá escapar de los cazadores y llegará incluso a mofarse de ellos en la sala del banquete. Él es el símbolo de lo que no es posible conocer, de lo inaprensible para el análisis.

Al contrario de lo que sugieren las apariencias, el reino mineral no es inerte. Ya nos hemos referido antes a la piedra que sirve de materia prima a los constructores. Entre las piedras existen las llamadas «preciosas», que hablan un lenguaje específico.

El diamante, por ejemplo, es el receptáculo de un poder extraordinariamente peligroso e imposible de controlar. Mata al inútil o al incapaz que osa manipularlo. Solamente un maestro hechicero sabrá cómo tratarlo y transformar su irradiación en algo útil. Una vez tallado, entrará en la composición de objetos litúrgicos con el fin de cantar el esplendor de lo sagrado.

Quien confía en la vida ha oído la voz de la esmeralda; quien desea hallar la corona de santidad ha percibido la del topacio. La piedra está tan viva que la de la isla de Dafne es capaz de procrear después de haber recibido el rocío del cielo.

La naturaleza del cristal es ambivalente. Como cambia de tono según la intensidad de la luz, es el símbolo del débil de espíritu, incapaz de mantener una línea de conducta. Ahora bien, el cristal también es un soporte noble, ya que se utiliza en las vidrieras para filtrar la claridad del sol y difundir en el interior del santuario la luz más pura.

«Aquí me encuentro en lo más profundo del bosque —dice un anónimo monje irlandés, en el Códice de Saint-Gall—; el canto del mirlo resuena en mis oídos; muy cerca de mi pergamino de apretadas líneas parlotean los pájaros. Que Dios me proteja; es agradable escribir bajo el frondoso techo del bosque.»

No cabe duda que este sabio monje compartía el pensamiento de san Bernardo, quien sentenció: «Encontrarás más en los bosques que en los libros; los árboles y las rocas te enseñarán cosas que ningún maestro te dirá.»

Los monjes y los constructores iban, por lo tanto, a escuchar la lección de los bosques, de la madera y de los árboles, exactamente igual a como lo hacían sus antepasados «paganos».

Esto era precisamente lo que preocupaba a la Iglesia dogmática. En el año 567, el Concilio de Tours intentó suprimir el culto que se profesaba a las piedras, a los árboles y a las fuentes, mediante textos de leyes tan inoperantes como tantas otras; también en el año 789 se intentó prohibir las prácticas rituales del paganismo y así se prohibió venerar los bosques sagrados, realizar sacrificios cerca de las fuentes o sobre rocas. Pero las fiestas paganas continuaron celebrándose y se siguió vistiendo ricamente a algunos «ídolos»; se respetaba el calendario de días fastos y nefastos, y se seguía consultando a iniciados capaces de interpretar presagios.

Los hombres del clero no tardaron en comprender que la religión cristiana, a pesar de sus juristas, no conseguiría suprimir estos valores esenciales, de forma que adoptaron otra táctica, siguiendo el consejo de san Agustín, que había escrito: «Hay bosques sagrados igual que hay gentiles; a éstos no se los extermina, se los convierte, se los cambia. Del mismo modo, no se talan los bosques sagrados sino que se hace algo mejor: consagrarlos a Jesucristo.»

En Hesse, los cristianos talaron el gran árbol sagrado de Geismar, en las proximidades de Fitzlar; Bonifacio mandó que se empleara su madera para construir una capilla. Hasta el siglo XII, en algunas provincias se grababan cruces cristianas en los árboles paganos y se introducían reliquias en los troncos. En lugar de abatir los árboles, los santos los convirtieron en retiros personales, como hizo san Fursy, en Frohen-le-Grand, en las proximidades de una fuente milagrosa. Por eso algunos árboles llevan el nombre de santos.

En algunos casos se llegó más lejos, con la difusión de leyendas que hablaban de bosques creados por los santos. La leyenda picarda de san Waast cuenta que éste plantó un bastón que se convirtió en un enorme tilo. Sus granos, al ser dispersados por el viento, favorecieron el nacimiento del bosque de Wardes-en-Vexin.

El bosque es el lugar de enseñanza simbólica para el que entiende el lenguaje de los árboles. Es también el lugar de iniciación para los carpinteros y el lugar donde los caballeros pueden realizar sus hazañas.

El reino vegetal al completo puede dejar oír su voz. Si colgamos acebo en una casa, estaremos resucitando la zarza ardiente de Moisés y la corona de espinas del Señor: es el fuego de la revelación y la realización del sacrificio.

Conocer el mundo es alcanzar la rosa encerrada en una torre guardada por Peligro, Malas Palabras, Vergüenza y Miedo. Los nombres de estos cuatro guardianes expresan claramente las dificultades con que toparemos para esquivarlos; sin embargo, hay que alcanzar esta rosa secreta y descubrir el mensaje que contiene. Los maestros de obras lo consiguieron, como lo demuestra la existencia de los rosetones.

Cuando Jesús declara, según el Evangelio de san Juan: «Yo soy la verdadera cepa», establece un vínculo con una tradición en la que los dioses estaban encarnados por la viña. Evidentemente, en seguida pensamos en Dionisos, que también sufrió una pasión y experimentó la resurrección. Al contemplar el admirable «lagar místico» de Haguenau, donde se tritura al Cristo uva para suministrar el vino de la vida a sus fieles, debemos recordar la existencia del mismo tema en Egipto. El vino es la sangre del dios introducido en el lagar.

El 24 de junio era costumbre tenderse a recibir el rocío de la mañana y bañarse en las fuentes de los ríos. En verano, para celebrar la formidable alegría de la fiesta de San Juan, la Edad Media se deleitaba en el contacto directo con la naturaleza. La base de su civilización era el conocimiento del mensaje simbólico de la naturaleza, de esa voz del interior que guía nuestros pasos.

Lo que comemos procede de la naturaleza, al menos en lo concerniente al hombre medieval. Los alimentos también tienen, por consiguiente, un mensaje que transmitirnos.

La nuez es el receptáculo de un sorprendente misterio: tres virtudes y tres beneficios, a saber, la unción, la luz y el don de la energía vital. La nuez propiamente dicha es Cristo y la cáscara la cruz del sacrificio, mientras que la envoltura es el cuerpo que, correctamente alimentado, puede soportar la prueba. Debidamente oculto en el corazón de la nuez, lo divino puede así ser redescubierto por el más humilde de los hombres.

Pongamos otro ejemplo: las verdades secretas de un huevo. Se sabe desde la antigüedad que el huevo fue el refugio de la creación antes de que ésta se manifestara y que contiene la estructura armónica del mundo. El firmamento es el cascarón, la tierra la piel blanca, el agua la clara y el fuego la yema, de manera que cuando comemos un huevo con conciencia de nuestro acto, estamos absorbiendo el cosmos.

Los objetos, como frutos de la inteligencia humana, están destinados a hacerla perceptible por quienes los utilizan. Cuando colocamos encima de la mesa familiar una corona de hojas adornada con cuatro velas, o colgamos esa misma corona del techo no lo hacemos para adornar la casa sino para evocar la Jerusalén celeste. En tanto que microcosmos, cada familia puede formar una ciudad santa.

Los bastones de los peregrinos no son simples trozos de madera. Son los hijos del báculo del obispo, y de los bastones de los maestros de obra; también recuerdan la vara de Moisés que, al golpear con ella una roca, hizo brotar el agua. Muchos santos de la Edad Media realizaron este mismo milagro.

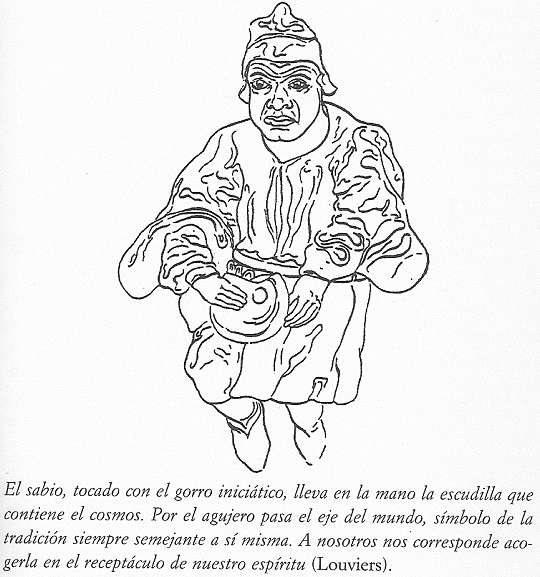

En un capitel de Louviers vemos a un hombre que sostiene en sus manos una escudilla, al que también encontramos en Dijon y en otros lugares. No podemos limitarnos a pensar que se trata de un campesino pobre que se contenta con su pitanza, pues al hacerlo olvidamos el gorro frigio que lleva, el gorro de los iniciados; su escudilla agujereada es el círculo del universo sin fondo que, aunque insondable, es posible «tener en la mano» gracias a la práctica que proporciona el oficio.

En la Edad Media se creía que la abadía de Saint-Denis la había fundado san Dionisio el Areopagita. El abad Suger sabía que estaba tergiversando la historia al difundir esta creencia, pero la historia no tiene importancia frente al símbolo. Dionisio el Areopagita, teólogo de la luz, fue autor de admirables páginas que inspiraron la arquitectura de claridad característica del primer gótico. Su obra, escrita en griego, se conservó y tradujo en algunos monasterios, y sus manuscritos circularon durante los siglos VIII y IX.

Entre las enseñanzas de Dionisio, cuyo pensamiento ejerció una importante influencia en la Edad Media, hubo una que con posterioridad sería ampliamente desarrollada: la que afirma que el universo está jerarquizado y se organiza según distintos grados de valor e importancia. El hombre individuo es solamente un grado intermedio. La redención del individuo pasa por su integración en la sociedad, más apta que él para comunicarse con lo divino; ahora bien, esta sociedad debe además armonizarse con la sociedad celeste.

La sociedad medieval se funda en una jerarquía. Así, dado que el mundo creado por Dios va del fenómeno más concreto a la Quintaesencia, el mundo de los hombres habrá de seguir la misma pauta. Al contrario de los otros elementos naturales, la Quintaesencia, principio de las transformaciones, no se modifica. Podría comparársela a la estrella polar en relación con los cuerpos celestes en movimiento. Igual que el campesino de la antigüedad ataba su carreta a una estrella para trazar el camino justo, la sociedad tradicional sigue la estrella del Rey Mago. Dante, en su Paraíso I, 103-104, también explica que todas las cosas mantienen un orden entre sí, un orden no arbitrario que refleja la forma por la cual el universo es similar —y no parecido— a Dios.

La sociedad medieval había dejado de ser una sociedad armoniosa dirigida por un Rey sacerdote. En su cima se encuentra un águila de dos cabezas: una es el rey y la otra el papa. Esta separación de responsabilidades provocará numerosos conflictos internos. Además, podemos advertir que los reyes poseen un rango v religioso y los papas un rango real.

Esta solución, adoptada por la Edad Media, no debe considerarse como una división de poderes sino como una tentativa de operar un intercambio permanente entre dos aspectos de la Unidad primordial.

En el cuerpo del águila de dos cabezas, distinguimos la existencia de «castas», es decir, de pequeñas comunidades con características propias dentro de la gran comunidad. Los religiosos son profesionales de la espiritualidad, los artesanos sacralizan la materia, los caballeros cultivan la aventura permanente y los campesinos fecundan la tierra.

Lo esencial de estas comunidades es que no están separadas entre sí y que sus «intercambios» tienen tanta relevancia como su posición dentro de la jerarquía. El caballero tiene el deber de proteger el trabajo del campesino, quien suministra el alimento de todos los hombres; el artesano, por su parte, construye la iglesia, el castillo y las casas. El monje ora para que el caballero salga vencedor en su batalla contra las tinieblas, el artesano contra la inercia y el campesino contra las fuerzas de destrucción.

La sociedad con sus funciones constituye un inmenso símbolo en movimiento, pues cada uno es indispensable para los demás: cada comunidad vive por los demás y para los demás. La Rueda de la Fortuna es una advertencia que conviene no desdeñar: gira sin parar haciendo subir y bajar a los hombres, provocando su éxito y su fracaso, su fracaso y su éxito. La sociedad ideal no existe, puesto que ninguna sociedad puede ser el lugar de la perfección. Según la Edad Media, una sociedad armónica supone una tentativa permanente hacia la perfección, una tarea siempre cuestionada en pos de la buena circulación de lo sagrado entre los distintos cuerpos sociales.

Y eso sólo es posible a condición de que el papa y el rey sean personajes simbólicos y no individuos despóticos. El papa corona el edificio de la liturgia, y ése es su oficio esencial. Su vestimenta lo convierte en una representación viviente del universo: así, la tierra está representada por las calzas tejidas con hilo de lino; el océano que rodea los continentes, por los talabartes; el aire, por la túnica de color jacinto; y el fuego, por la mitra.

El papa recibe los sobrenombres de «vino medicinal», «bastón de disciplina», «leche de piedad», «estrella inmóvil» y «tramontana que guía a los marineros». En la época medieval, una de las coronas papales estaba fabricada con plumas oceladas de pavo, para sugerir que el papa posee miles de ojos y que su mirada, como la de Cristo, está presente en todas partes.

El rey y el papa son símbolos manifiestos a las miradas de todo el mundo. En la sociedad del siglo XI no existía la rigidez administrativa actual, de manera que el rey no residía en una capital fija sino que iba de provincia en provincia para visitar a los obispos o celebrar las fiestas de las distintas ciudades; también acudía a los talleres y a las escuelas de las abadías y monasterios. Durante las procesiones, la gente tocaba la ropa del rey, sus guantes y su calzado.

No se veneraba al individuo sino al monarca, que a todos pertenecía. Según la física medieval, cada elemento se transforma en su vecino: el fuego en aire, el agua en tierra, etc. Para regular estas mutaciones se requiere la intervención del Rey mago que, situado entre los dioses y los hombres y conocedor de lo que dicen los libros, actúa como garante de una armonía que no podría existir sin él.

El día de Jueves Santo, en una repetición del acto de Cristo, el rey lava los pies de los pobres. En la sociedad de la cual es responsable, el rey ocupa el primero y el último lugar, es el jefe y el servidor. Encontramos la escena del lavatorio en un capitel de Autun para que todo el mundo sepa que los pies purificados de los apóstoles podían recorrer el vasto mundo, que el poderoso estaba al servicio del humilde y que lo elevado y lo bajo no estaban separados dentro del orden social.

Lo que hoy llamaríamos la «elite» y «el pueblo» coinciden en k catedral cuyas piedras transmiten una enseñanza común a ambos grupos. A cada cual le corresponde desarrollar su intuición y su inteligencia para comprender y vivir. Un hombre sabio y un hombre materialista harán una lectura distinta, con significados distintos y no exclusivos unos de otros.

En el gesto del sembrador podemos ver sencillamente una escena agrícola; sin embargo, al practicar esta acción inmemorial, el campesino nos está enseñando que la semilla sólo puede introducirse en un terreno preparado, y que lo sagrado sólo puede unirse a una conciencia preparada para el misterio.

En la celebración del bautismo de algunos grandes personajes no era infrecuente que se le asignara un mendigo como padrino. Interesa recordar que el padrino es un guía espiritual con una función casi tan importante como la que ejerce el padre. Probablemente debían recordar que los pobres de espíritu, es decir, los que desean vivir el espíritu, son portadores de cierta sabiduría.

También se sabía que las riquezas terrestres no garantizan un retomo feliz al otro mundo, y así se relataba la historia del pobre diablo que llegaba a las puertas del paraíso después de un miserable entierro.

«Vete —le dice san Pedro, el portero celeste—. Tú sólo eres un palurdo y nadie te echa de menos; aquí no hay lugar para ti. Vete al infierno, andrajoso.» «¿Cómo? —replicó el pobre—, ¿me vas a hablar tú en ese tono, tú que renegaste tres veces del Señor?» Avergonzado, san Pedro cedió el lugar a Tomás, pero el pobre también rechazó su juicio, pues Tomás se había mostrado escéptico. Acudió por fin san Pablo, también con la intención de expulsar al andrajoso. «Yo no he lapidado a ningún cristiano, como tú hiciste», escuchó que le decía el pobre. Dios, que había asistido a toda la escena, tomó entonces al pobre de la mano y lo condujo al paraíso.

En determinados períodos la riqueza está muy integrada en el funcionamiento de la sociedad. El poseedor está en pecado cuando posee mal. Cuando eso ocurre, no se trata de que renuncie a sus bienes sino que posea lo necesario para el ejercicio de su función.

El rey debe poseer los más hermosos trajes y adornos porque él es la síntesis de la sociedad entera, una personalidad comunitaria. El maestro de obras posee más cosas que el aprendiz porque es mayor el número de responsabilidades que recaen sobre sus hombros. No por ello envidiará las tierras del barón, del mismo modo que éste no ambicionará las riquezas del monasterio. Como el sabio que visitaba un mercado de Atenas, todos podemos exclamar, delante de todos los bienes materiales que no sirven para la práctica de nuestro «oficio»: «¡Cuántas cosas no necesito!»

La idea central de este tema se resume en un proverbio que afirma: «Ningún mercader puede resultarle grato a Dios.» El comercio no forma parte de las actividades sagradas y todo beneficio resultante de esta actividad constituye un pecado mortal. Pero el comerciante puede salvar su alma al donar una parte de su fortuna para ayudar a la construcción de un santuario, la realización de estatuas o la fabricación de una vidriera. El dinero obtenido a través del comercio entra así en el «circuito» de la construcción de catedrales.

Ser comerciante no es un oficio sino una ocupación. Para acceder al oficio es necesario superar un período de iniciación, y más adelante veremos la importancia de esta iniciación para los constructores. El rey accede a su oficio después de un largo y complicado ceremonial de entronización durante el cual viste el manto, símbolo del cielo, y recibe el cetro de la rectitud. También el futuro caballero supera un ritual iniciático, consistente en un baño purificador y una noche de recogimiento a solas, y es armado por la espada de luz. El universitario recibe su grado en el curso de una ceremonia de resonancias religiosas, de manera que el anillo que pone en su dedo recuerda su alianza de amor y fidelidad con la ciencia.

El tema del matrimonio tiene una traducción simbólica muy importante en la vida cotidiana. El rey está casado con su reino, el abad con su monasterio, y el maestro de obras con la catedral. Cuando un hombre desposa a una mujer, reconstituyen la pareja primordial antes de la Caída y, al mismo tiempo, reconstruyen un mundo a través de la unidad recuperada. Es la unión con el prójimo, la unión consigo mismo, pero también la unión con lo invisible que gobierna al mundo. El capitel simbólico reproduce la unión siempre renovada entre el espíritu y la letra, entre el significado y la forma.

La unión implica una gran capacidad de amor, que va acompañada del don de sí mismo. «El que se encierra entre paredes —afirma el proverbio— ama poco.» La Edad Media no aprecia a los místicos, al menos no a los que se encierran en sí mismos sin establecer comunicación con el exterior. Algunos de los llamados místicos, como el maestro Eckhart o santa Teresa de Ávila, hablaron, dejaron material escrito, y se dieron a la comunidad. Los monjes medievales nunca separan la meditación de la acción; saben estar en este mundo y en el otro, viajar y orar, pues todo pensamiento no formulado es un pensamiento muerto. El monje que no comunica no sale de su cárcel individual. Las órdenes contemplativas que rechazan lo cotidiano y se aíslan del mundo exterior son una perversión del final de la Edad Media. La contemplación de los monjes de Citeaux, de Cluny o de otras órdenes siempre estuvo acompañada de la construcción de iglesias o la redacción de libros o de aventuras humanas.

No existe barrera entre el aquí y el más allá: los muertos no están muertos sino que se convierten en nuestros antepasados. Están presentes a través de la obra que han dejado tras de sí. San Luis celebraba dos misas cada día: una por los muertos y otras por los vivos, es decir, dos aspectos de una misma realidad fundamental. ¿Acaso podría romperse la cadena de lo sagrado por causa de una desaparición de orden físico?

No existe barrera entre los mundos ni entre los hombres. Este deseo de la Edad Media, el mismo que animaba a las antiguas civilizaciones tradicionales, no siempre se vio cumplido, aunque preciso es reconocer los numerosos éxitos que se dieron en este campo, sobre todo a lo largo de los siglos XI y XIII. Recordemos que en las obras de las catedrales coincidieron hombres procedentes de los cuatro puntos de Europa, con lo que abolieron la frontera de lenguas y de mentalidades, al servicio de la obra comunitaria. Muchos abades fueron hombres de origen modesto, hecho también común entre numerosos maestros de obras. La calidad personal era en aquellos tiempos más importante que el origen social. Las novelas de caballería ilustraron esta realidad a través del personaje de Perceval, un pobre campesino galés que llegó a ser caballero del rey Arturo.

La circulación de la savia espiritual dentro del árbol social sólo es posible mediante el respeto a toda actividad humana constructiva. Ciertamente, la catedral es la obra maestra por excelencia, pues contiene a todas las demás. Pero también la labor más humilde es portadora de verdad.

El granero es equivalente al claustro; el aire, a la naturaleza entera; y la paja, a los seres humanos. El mensaje de los apóstoles es similar a la piedra de amolar que permite afilar los instrumentos para hacerlos tan eficaces como el cincel del escultor o el báculo del obispo. La hoz sin filo es lo mismo que hablar y no hacer.

La «cultura intelectual», la «filosofía de la historia» de la que orgullosos estamos, son inventos del siglo XVIII de los que la humanidad había prescindido sin problemas y de los que probablemente volverá a prescindir en un futuro inmediato. La auténtica cultura reside en la etimología misma de la palabra, que procede del latín colere, es decir, por una parte cultivar la tierra y por otra rendirle culto, esto es, practicar un conocimiento del misterio.

Una sociedad que se alimenta del símbolo no queda confinada en el cerebro de unos cuantos retóricos sino que se manifiesta en fiestas y festines y en la alegría de los hombres.

La Edad Media fue una época de fiestas. Aunque los hombres trabajaban duramente también se tomaban tiempo para reposar procurando que el período de descanso coincidiera con las ferias y las fiestas. El ejemplo típico es el de la feria de Lyon, que tenía lugar cuatro veces al año y duraba quince días. Durante dos meses al año, al menos, la ciudad estaba en fiestas.

El hombre medieval penetraba en lo sobrenatural a través de la fiesta del bautismo. Entraba desnudo en la pila bautismal, la fuente de la vida. Despojado de todas sus ropas y de sus ideas falsas, moría el hombre viejo para que tuviese lugar el nacimiento del hombre nuevo.

Cualquier fiesta es una purificación. La víspera de los festejos, se limpiaba la casa para ponerla como nueva y se devolvían a sus propietarios los objetos tomados en préstamo. De este modo se empezaba sobre nuevas bases, pues poner en orden el lugar donde uno habita equivale a instalar el orden en uno mismo.

El día de la Pascua de Resurrección, doce canónigos bailaban alrededor del laberinto de la catedral, un rito especialmente sobresaliente en Auxerre. Simbolizaban con ello los signos del zodíaco y así ponían de manifiesto el movimiento de las esferas celestes alrededor de la ciudad santa. Las danzas llamadas «populares» solían ser una prolongación de antiguos rituales, como es el caso de la carola, en que una cadena de bailarines imitaban el movimiento de los planetas.

El rito central de la fiesta era el banquete, que podía celebrarse en cualquier lugar, incluidas las iglesias. Su modelo cristiano es la Cena, en la que el Señor celebró la cena con los apóstoles.

El banquete es el lugar del intercambio. Los hombres anulan distinciones sociales que los separan y comulgan con alegría saboreando las riquezas, sólidas y líquidas, que la naturaleza les ofrece, elaboradas por el sutil arte del cocinero. Durante el banquete estallan las risas, y los comensales se burlan de sus respectivos defectos y debilidades. El que no bebe con sus hermanos incurrirá un día en el odio a la humanidad y se agostará. El banquete, ejemplo de alquimia comunitaria, barre con una canción alegre al egoísta y al hombre mezquino.

El banquete es también un rito. Los antiguos afirmaban que la ropa de mesa contiene la más alta sabiduría. En sus Máximas, el visir egipcio Ptahhotep se demoraba en la descripción de las muestras de cortesía de que hacían gala los invitados, que también practican el arte del Verbo; en las Palabras de Mesa, Plutarco, iniciado en los misterios egipcios, revela cierto número de secretos que le han sido comunicados, y lo mismo hacen los oficiales artesanos con sus canciones durante los ritos del banquete.

La risa es el fuego que anima la fiesta y el banquete. No creamos por ello que la risa sea únicamente humor. A través de la risa Dios creó los mundos, y la risa está presente en el corazón de las más sagradas liturgias; la Edad Media, efectivamente, conocía una «risa pascual» que autorizaba las bromas licenciosas dentro de la iglesia y los discursos alegres del sacerdote en el púlpito, una «risa de Navidad» nacida de las canciones alegres a propósito de cualquier tema, que se cantaban en el santuario.

Todos los cultos y liturgias tenían un duplicado cómico sin el cual los primeros carecerían de todo valor. La Coena cypriani, escrita entre los siglos V y VII, es la parodia grotesca más antigua conocida en el mundo medieval, aunque no puede disociarse de modelos más antiguos. Toda la historia sagrada se ha utilizado con cómicos, desde la desdichada aventura de Adán hasta la no menos trágica epopeya de Cristo. En el transcurso de un banquete excéntrico, en el que se daban cita las más desatadas imaginaciones, se invertían los valores más graves del mundo sagrado en forma autoparódica y así reforzaban, a través de una crítica interna y positiva, su verdad profunda.

«La liturgia de los borrachos», o el «Evangelio de la Ebriedad» trastocan el padrenuestro y el credo, invirtiendo las jerarquías y derribando todos los principios. Al haber renegado de sus ritos esotéricos y de las risas más «groseras», la Iglesia actual se ha convertido en un lugar triste. La Iglesia de la Edad Media se reía de sí misma, de manera consciente y enérgica, pues sabía que esa risa era la condición imprescindible de su periódica regeneración.

Pensemos en ritos tan prodigiosos como la «Fiesta del asno», el animal que emitía un «hi-han» en la iglesia para subrayar las distintas partes de la misa. El sacerdote no rechazaba al asno sino que lo bendecía, para lo cual debía hablar su lenguaje, por lo que también él berreaba imitando al asno.

El asno no es cualquier cosa. Es el animal que tuvo el honor de llevar a lomos a la Virgen María y a Jesús durante la «huida» a Egipto. Además, el asno se encontraba en un país de conocimiento, pues el asno egipcio es la encarnación de Seth, dios de la potencia vital. Es también el digno cofrade del asno de oro, animal en el que, según relata Apuleyo, vino a convertirse el profano Lucio después de la intervención de una bruja. Cuando el asno de oro respiró la rosa mística que llevaba un sacerdote de Isis, recuperó su forma humana y fue admitido en la iniciación.

Pensemos también en el asno Brunellus, que viajó a Salerno con la intención de deshacerse de su cola. Durante el camino adquirió una gran ciencia, ya que estudió Derecho y Teología en París.

Todos los países europeos conocían un llamado «testamento del asno» en el que éste legaba las distintas partes de su cuerpo a los grandes «cuerpos» de la sociedad medieval. La cabeza, por ejemplo, era para los papas, la voz para los músicos, los excrementos para que los campesinos los transformaran en estiércol, etc.

Prestemos toda nuestra atención al mundo, puesto que éste es una palabra de Dios. El estudio de la naturaleza resulta indispensable no tanto para adquirir un saber científico cuanto para mantener la armonía entre el cielo y la tierra. El hombre es el tercer término, el que recibe a la vez el flujo cósmico, cuyo conocimiento adquiere a través de la astrología, y las corrientes telúricas que determinan el emplazamiento de la mayoría de los edificios sagrados.

En la pequeña iglesia pirenaica de Valcabrére tuvimos la oportunidad de revivir un milagro. Desde hace mucho tiempo, la tradición asegura que en la cripta se producen curaciones. Cuando se entra en ella, basta con levantar la cabeza para contemplar una cara redonda en la clave de arco, que mira al visitante directamente a los ojos. Un amigo que padecía reuma permaneció en el punto telúrico durante varios minutos; cuando salió de la cripta se había curado.

Existen otros lugares, tanto en Francia como en Europa, que poseen ese mismo poder. Santiago de Compostela, meta de una de las más importantes peregrinaciones de la Edad Media, alberga un punto telúrico excepcional. Hoy día, los científicos conocen esos fenómenos, expresiones de la energía de la tierra, aunque no los controlen, y hay mapas de las ondas telúricas.

En un capitel de San Lázaro de Autun se ve a los tres Reyes Magos durmiendo en un gran lecho. Un ángel desciende del cielo y los despierta, para luego mostrarles una estrella a la que deberán seguir para no extraviarse.

Cuando las palabras del mundo se convierten para nosotros en una realidad, los tres Reyes Magos se despiertan y se preparan para emprender camino. El primer rey es el adolescente que se inicia en el aprendizaje; el segundo es el hombre joven que accede el tercero el maestro que tiene el deber de transmitir la enseñanza.

Precisamente hacia el maestro de obras, en la fraternidad de los constructores debemos volver nuestras miradas ahora.