El año 1717, ya lo hemos visto en un capitulo anterior, señala el nacimiento de la francmasonería en Inglaterra. Se constituye un poder masónico centralizador, una «Logia Madre» se da a sí misma la omnipotencia legislativa. Con bastante rapidez, intenta dominar las asambleas masónicas francesas donde se encuentran algunos intelectuales y soldados pertenecientes a regimientos escoceses e irlandeses. Los constructores se refugian ahora, en su totalidad, en la Orden del Compañerismo, y de hecho sólo una minoría masónica extranjera reside en Francia.

En Londres, los grandes maestros se suceden rápidamente; en 1718, es George Payne; en 1719, Desaguhers; en 1721, Payne de nuevo; en 1721, el duque de Montaigue. Los diarios británicos hablan de buena gana de la actividad de éste, que lleva a cierto numero de protestantes a la masonería.

En Francia, el duque de Orleáns asume la regencia y gobierna, a trancas y barrancas, un Estado muy debilitado; Montesquieu publica un bestseller, las Cartas persas, donde hace una acerba crítica del poder personal que desemboca, forzosamente, en la intolerancia.

Los inicios de la francmasonería francesa moderna son muy oscuros. La existencia de una logia en Dunkerque, en 1721, es muy discutida; en realidad, probablemente, en 1725 algunos emigrados jacobitas fundan una o varias logias en un albergue de Saint-Germain-des-Prés. Esos talleres son de obediencia católica› se colocan bajo la autoridad del duque de Wharton que, tras haber sido Gran Maestro de la Gran Logia de Londres, se convierte así en el primer Gran Maestro de las logias «francesas». En esta fecha, escribe Gustare Berd, «la francmasonería es una secta religiosa que, tras algunos tanteos, se organiza, sobre todo en Europa, hacia 1725, profesa una doctrina humanitaria internacional y se superpone a las demás religiones».

El grado de Maestro aparece también hacia 1725 o, más exactamente, un grado de Maestro «democrático». Durante el período medieval, el título estaba reservado a quien dirigiera una Logia tras haber sido instalado en el sitial del rey Salomón. Era «Maestro» o «Venerable Maestro», y remaba sobre un taller compuesto por compañeros y aprendices. En adelante, la jerarquía comprende los tres grados de aprendiz, compañero y maestro, y el presidente del taller ya es, solo, un maestro entre los demás.

En 1725, el francmasón Ramsay, cuya acción detallaremos más adelante, anima el «club del Entresuelo» instalado en una mansión particular de la plaza Vendóme. El club se ocupa, sobre todo, de política y se entrega a una crítica intelectual de las instituciones francesas. Algo mucho más grave aún milita contra las asociaciones obreras y, especialmente, contra el Compañerismo cuya disolución desea. Un masón tan célebre como Ramsay aprovecha sus relaciones, pues, para poner en peligro una orden iniciática tradicional. Dadas estas prácticas, no puede reprocharse al Compañerismo su animosidad contra la francmasonería del siglo XVIII.

El cardenal André Hercule de Fleury se convierte en el verdadero dueño de Francia en 1726, a la edad de 73 años. Bastante popular al comienzo de su «reinado», desea una paz duradera con Inglaterra e impone una disciplina de hierro en el interior del país. Para él, la vigilancia policial es el más seguro instrumento del equilibrio nacional. El nacimiento de una Gran Logia de Francia, en 1728, pasa casi desapercibido, salvo para la policía del cardenal que vigila, con mucha atención, las actividades masónicas. Fleury no es atraído por el espíritu masónico, bastante difuso, por lo demás, en esa época; considera a los masones tímidos contestatarios a los que hay que impedir que salgan de los limites razonables.

La francmasonería comienza a extenderse por el mundo; en 1727-1728 se crean logias en España, donde topan casi de inmediato con la Inquisición. Inglaterra abre talleres en sus posesiones coloniales y, en 1730, una logia ve la luz en Calcuta. Aquel mismo año, Montesquieu es iniciado en Londres. La prensa da cuenta del acontecimiento y hace mucha publicidad a ese gran señor bastante distante. Pero 1730 es un año difícil para la francmasonería inglesa, que es atacada por varios periódicos; ácidos artículos tratan a los masones de borrachos que sólo piensan en cantar groserías durante pantagruélicos banquetes; la mayoría de ellos son calificados de homosexuales y sus reuniones desafían la moral que predica la corriente metodista de John Wesley.

Samuel Pritchard divulga los secretos masónicos en su obra Masonería dissected y un diario publica el relato de una iniciación: «Cuando llegué a la primera puerta», cuenta el perjuro, «un hombre armado con una espada desnuda me pregunta si voy armado. Respondí que no. Me dejó entonces entrar en un pasaje oscuro. Allí, dos vigilantes me tomaron del brazo y me condujeron de las tinieblas a la luz, pasando entre dos hileras de hermanos que se mantenían silenciosos. En la parte superior de la estancia, el maestro bajó hacia el exterior de las hileras y, tocando en el hombro a un joven hermano, dijo: “¿A quién tenemos aquí?”. Y éste respondió: “A un hombre que desea ser admitido como miembro de la sociedad”. Después regresó a su lugar y me preguntó si había ido allí totalmente de buen grado o por petición de alguien. Respondí: “Por mí mismo”. Me dijo entonces que si quería convertirme en un hermano de su sociedad, debía contraer la Obligación que hacen prestar en tal ocasión». ¿En qué consiste ese juramento? Pritchard revela su contenido:

«¿Qué habéis venido a hacer aquí?», pregunta el Venerable al postulante.

«No para hacer mi propia voluntad, sino para someter mi pasión y reducirla al silencio, para tomar en mis manos las reglas de la francmasonería y hacer progresos diarios.»

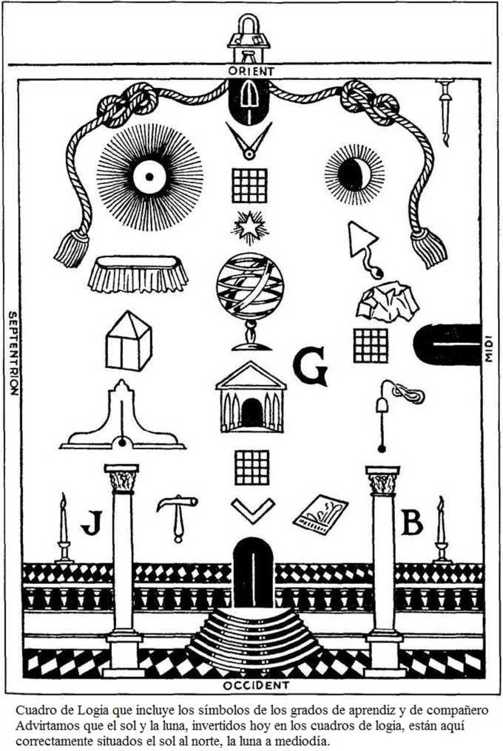

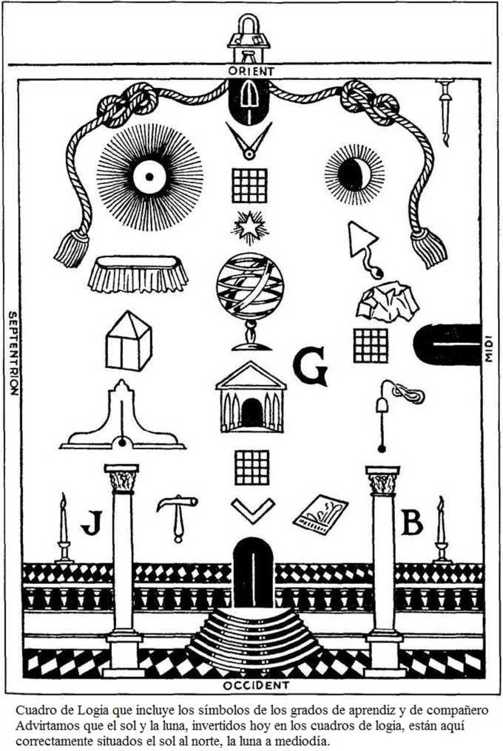

Todo esto es bastante exacto, pero las divulgaciones irritan profundamente a los dirigentes de la Gran Logia de Inglaterra que adoptan, entonces, una decisión de consecuencias bastante graves: cambiar de lugar en la logia cierto número de símbolos e invertir las contraseñas y los signos de reconocimiento del primer y el segundo grado. Esta reacción, inspirada por un deseo de andar con tapujos más que por la necesidad de auténtico secreto, producirá cierta confusión en la ordenación simbólica de la logia masónica. Todavía hoy se advierten en los templos inversiones o errores de disposición que se remontan a esa época culpable de tratar a la ligera el simbolismo.

Charles Radcliffe, conocido también con el nombre de lord Derwentwater, dirige las logias escocesas de Francia a partir de 1731. Algunos historiadores discuten su nombramiento para el puesto; de cualquier modo que sea, ese ferviente católico da cierto impulso a la masonería francesa y la mantiene en la vía de la creencia. Tal vez se crean logias en París, en Valenciennes y en Burdeos, pero faltan pruebas formales de ello. Tenemos la primera certeza en 1732; la logia Saint-Thomas-au-louis-d’argent se instala en la calle de Bussy y su existencia es reconocida por Inglaterra como legal.

Los años 1732-1733 ven nuevas implantaciones de la masonería; se crean logias en América, en Italia y en Rusia donde la Orden tiene de inmediato un inmenso éxito debido al misticismo eslavo que da libre curso a su afición por las reuniones secretas y las prácticas ocultas. Los británicos están satisfechos, pero exigen al conjunto de las logias que rechacen a los israelitas que llamen a la puerta de los templos. Aunque la medida no se aplicara con rigor, da sin embargo testimonio de una grave intolerancia.

Dos personalidades de la masonería inglesa, el pastor Désaguliers y el duque de Richmond, van a París en septiembre de 1734 para favorecer el desarrollo de la rama francesa de la Orden, En el mismo momento, Voltaire publica sus Cartas inglesas donde hace la apología del sistema de gobierno británico oponiéndolo a la despótica sociedad francesa cuyos prejuicios cristianos obstaculizan los progresos de la razón. Tan feliz concurso de circunstancias pone a contribución las importaciones intelectuales, especialmente la francmasonería. En 1735, existen al menos cinco logias en Francia, catalogadas por la Gran Logia de Inglaterra; en el mes de septiembre, el conde de Saint-Florentin es iniciado en la Logia del hotel de Bussy. Notable acontecimiento, puesto que será ministro de 1749 a 1775 y tratará muy de cerca a todos los personajes influyentes del Estado.

Mientras que la Gran Logia de Escocia se funda en 1736, la masonería francesa no es aun muy floreciente. Probablemente hay menos de un centenar de masones y sólo tres o cuatro logias en París. Este pequeño contingente masónico ni siquiera es coherente; los católicos y los protestantes no se entienden demasiado. Algunas logias obedecen a Londres, otras mantienen su independencia. Esta situación, no muy lucida, es agravada por una bula del papa Clemente XII decretando que la francmasonería daña la salvación de las almas. Una artista de la ópera, la Cartón, añade un toque sombrío al cuadro desvelando algunos secretos rituales; amante de varios francmasones, es sin duda una informadora de la policía a la que proporciona datos.

Para dar un impulso más constructivo a la masonería, era precisa una declaración concretando los objetivos de la Orden y la naturaleza de su pensamiento. André Michel de Ramsay logra esta empresa al pronunciar un discurso que se imprime muy pronto; el texto circula a hurtadillas y obtiene una difusión lo bastante amplia para llegar a la nobleza y a los intelectuales.

Ramsay es un escocés nacido en 1686; ha viajado por toda Europa donde ha conseguido ganarse la gracia de varias familias nobles. Miembro de la Academia Real de Inglaterra y doctor en Derecho Civil por Oxtord, tiene dos personalidades muy distintas; por un lado, Ramsay es un discípulo de Fenelon, del que fue albacea testamentario; secretario de madame Guyon, se adherirá a la doctrina del «puro amor» y favorecerá la corriente masónica de obediencia católica contra los pastores protestantes. Por otra parte, Ramsay es un político bastante retorcido que goza de apoyos oficiales; para muchos, desempeña un papel de espía a sueldo de los Estuardo que lo mandaban a las distintas capitales europeas para obtener información de fuentes seguras. Su fe masónica no puede ser puesta en duda; en su discurso a los masones franceses, predica la tolerancia universal y da así una «contraseña» que a continuación será retomada constantemente. Para él, la masonería es de origen caballeresco; rechaza sus ascendentes obreros, puesto que es hostil a los Compañerismos que no aprecian en absoluto al catolicismo. Desearía que el cardenal de Fleury nombrase a los dirigentes de la masonería francesa que, de este modo, quedarían enfeudados a la Iglesia. Ramsay se hacia una gran idea de la Orden; en una carta dirigida al marqués de Caumont, en abril de 1737, escribe: «Tenemos en nuestra sociedad tres clases de cofrades: los novicios o aprendices; los compañeros o profesos, los maestros o adeptos. Nuestros símbolos alegóricos, nuestros más antiguos jeroglíficos y nuestros sagrados misterios enseñan tres clases de deber a estos distintos grados de nuestros iniciados: a los primeros las virtudes morales y filantrópicas, a los segundos las virtudes heroicas e intelectuales, a los últimos las virtudes sobrehumanas y divinas».

Convirtiendo al francmasón ideal en un ciudadano del mundo y un nuevo caballero del siglo XVIII, Ramsay seduce a gran parte de la nobleza francesa y la prepara para entrar en las logias. Los intelectuales, en cambio, le detestan. Montesquieu le desprecia y Voltaire encuentra «soso» a ese «pedante escocés». Voltaire tiene, por lo demás, bastante mala fe; como los jesuitas aprueban la andadura de Ramsay y se felicitan por su pertenencia al catolicismo militante, el autor del Cándido confunde el oscurantismo cristiano y la masonería caballeresca, haciéndolos a ambos blanco de su crítica. Un poema anónimo titulado La Ramsjyadj, al tiempo que prueba la popularidad de Ramsay muestra que tenía feroces enemigos:

«Proxeneta consolador», se dice de él aludiendo a su amistad con madame Guyon.

«En cualquier mano, en toda intriga, verdadero camaleón del tapujo, ese tenebroso iluminado en Edimburgo Quokre desenfrenado, se mostró teísta en Cambray para vender al prelado quietista el honor de su conversión a cargo de la pensión.» Estas burlas populares, con más o menos fundamento, no dificultan la obra de Ramsay, que no intenta reclutar nuevos masones en el pueblo sino entre las más altas clases de la sociedad; indiscutiblemente, su empresa se vio coronada por el éxito y, a su imagen, la masonería francesa se hizo católica y aristocrática.

En la Inglaterra de 1737, la masonería tiene mejor salud. Se autorizan incluso manifestaciones oficiales y, durante la toma de posesión del Gran Maestro Darnley, una procesión masónica muy brillante recorre las calles de Londres.

Por la mañana, los grandes oficiales se dirigen a casa del conde de Darnley; después de almorzar, se organiza el cortejo. En cabeza va el Gran Tejero con su espada flameante; siguen, en la Orden, los principales dignatarios, los Maestros de las Logias, los oficiales de las Logias y todos los demás masones. La masonería inglesa goza de una honorabilidad que va a permitirle obtener una audiencia favorable por parte de la población.

En 1737, los franceses toman en sus manos la masonería nacional. Los anglosajones, que le habían dado su primer impulso, son ahora minoría. El duque de Aumont, en el mes de abril, celebra su título de Maestro de las Logias con una cena mundana a la que invita sólo a los hermanos que forman parte de la nobleza. Los otros quedan al margen.

París descubre por fin la existencia de la Orden. Un poco por todas partes se habla de tenebrosos secretos, de temibles juramentos, de una antiquísima tradición; la moda ha llegado de la tolerante Inglaterra y los nobles se adhieren cada vez de mejor gana a la cofradía. Este descubrimiento no provoca una admiración unánime; un abogado del Parlamento de París, Barbier, escribe estas desaprobadoras líneas: «Nuestros señores de la corte han inventado recientemente una orden llamada de los Frimasones, siguiendo el ejemplo de Inglaterra donde había distintas órdenes de particulares; y no tardamos en imitar las impertinencias extranjeras…»

«Como semejantes asambleas tan secretas son peligrosas en un Estado, estando compuestas por señores, sobre todo en las circunstancias del cambio que acaba de producirse en el ministerio, el cardenal de Fleury ha creído un deber ahogar en su nacimiento esta orden de caballería, y ha prohibido a todos esos caballeros que se reunieran y celebraran semejantes capítulos». Efectivamente, la policía prohíbe las reuniones masónicas pero la advertencia no es escuchada y no pasa de ser teórica. El viejo cardenal está descontento; tras haberlo madurado, decide actuar de modo preventivo. El 10 de septiembre de 1737, el comisario del rey, Delespinay, se pone a la cabeza de los soldados de centinela y acude, hacia las diez y media de la noche, a la tienda del mercader de vinos Chapelot, en la Rappée. Sabe que en aquel lugar se celebra una reunión masónica. Nadie, por lo demás, piensa en negarlo puesto que numerosas carrozas están estacionadas a la puerta de la tienda. Delespinay supera fácilmente la barrera de los lacayos y entra en el templo provisional. Apoyándose en su derecho, anuncia que la reunión está prohibida a varios grandes señores con atavío masónico; éstos no se sienten en absoluto conmovidos y el comisario, a quien el terreno le parece ardiente, prefiere retirarse sin exigir nada más.

Solo el infeliz Chapelot es objeto de sanciones; tendrá que pagar mil libras de multa y su taberna queda cerrada durante seis meses. Sus hermanos no le abandonan en esta prueba; le prestan dinero y se encargan, en parte, de su subsistencia durante la interrupción del trabajo. La intervención policíaca ha fracasado; los nobles que pertenecen a la masonería son demasiado conocidos para estar realmente inquietos. Ciertamente, corren algunos rumores injuriosos sobre la nueva secta; se acusa una vez más a los masones de pederastia y de diversas desviaciones sexuales, pero todo aquello no supera el estadio del chisme. Además, los francmasones se muestran públicamente en la corte de Luneville, en el ducado de Lorena.

Comienza una evolución irresistible. El 24 de junio de 1738, el Gran Maestro ingles Richmond nombra al duque de Antin Gran Maestro de la francmasonería francesa. El acontecimiento es considerable; por primera vez, la Orden está dirigida por un miembro de la alta nobleza que ocupa funciones oficiales, puesto que el duque de Antin, nacido en 1707, es gobernador del Orleanesado. A causa de una carrera militar bastante buena, goza de cierto prestigio en la corte aunque su lío con la célebre actriz Le Duc de un poco que hablar. De hecho, se trata de un pequeño golpe de Estado pues Richmond, que será asesinado poco tiempo después por un marido celoso, no está en absoluto facultado por la Gran Logia de Londres. Actúa por convicción personal y por amistad hacia el duque de Antin; los ingleses están muy descontentos por no haber sido consultados para hacer aquel nombramiento que independiza definitivamente la masonería francesa; pero se ven obligados a doblegarse ante el hecho consumado.

Se promulgan nuevas Constituciones. El artículo 1 da su tono: «Nadie será recibido en la Orden si no ha prometido y jurado un afecto inviolable a la religión, al rey y las costumbres». El duque de Antin quiere una masonería creyente y moral, respetuosa del orden establecido y de las conveniencias sociales. Vela por la mejoría de los decorados masónicos, por la elegancia de los trajes y la limpieza de los lugares de reunión. Se abandonan las tabernas de los tiempos heroicos y se cambian por confortables salones donde abundan los tapices y el encaje.

Cuando Federico II de Prusia es iniciado, en 1738, contempla de otro modo el destino de la masonería. Apasionado por las ciencias esotéricas en su juventud, estima que la Orden no tiene como misión organizar fiestas de caridad sino, más bien, preservar los secretos iniciáticos. Más tarde, Federico se peleará con algunos Venerables y se mostrará más bien hostil a la organización que tanto había amado antaño; sus ideas iniciales, sin embargo, darán frutos en Alemania donde el carácter esotérico de la masonería se desarrollará mucho más que en Francia durante el siglo XVIII.

Abril de 1738 reserva a los masones una sorpresa desagradable; por medio de una bula, el papa Clemente XII, de 85 años de edad, excomulga a los francmasones porque son herejes y admiten en su seno a personas de cualquier religión. El texto se glosó mucho y los católicos francmasones estimaron que no se trataba de herejía propiamente dicha sino, más bien, de cierta «molestia» de la Iglesia producida por el secreto masónico que parecía incompatible con los dogmas de la religión revelada. Puesto que Clemente XII añade que condena a la masonería «por otras causas justas y razonables que nos son conocidas», muchos historiadores han procurado descubrirlas. Alec Mellor, por ejemplo, que desea hoy el acercamiento de la masonería y la Iglesia, imaginó una ingeniosa explicación que elimina cualquier conflicto religioso en el origen de la bula. A su entender, es el caballero de san Jorge, pretendiente Estuardo al trono de Inglaterra, quien habría pedido al papa una condena oficial de la masonería, que molestaba su proyecto de regresar a su país. Habría prometido al papa restaurar el catolicismo en Inglaterra si la bula era lo bastante explícita.

Fuera cual fuese la naturaleza de la inspiración de Clemente XII, este inicia la era de las luchas entre los dos poderes. De 1751 a 1902, la masonería sufrirá diez severas condenas por parte de la Iglesia, sin contar múltiples escaramuzas. La empresa del papa, sin embargo, no se ve coronada por un éxito pleno, ya que el Parlamento de París se niega a inscribir la ley promulgada por un soberano extranjero, El cardenal de Heury, poco sospechoso de simpatías hacia la Orden, prefiere desobedecer al soberano pontífice antes que descontentar a la nobleza y turbar la serenidad de Francia. Los masones franceses, por consiguiente, no son excomulgados oficialmente. Los masones ingleses, a pesar de esta astucia administrativa, se sienten bastante escandalizados y critican abiertamente a sus hermanos franceses, acusándoles de inmoralidad y de libertinaje.

En l740, París cuenta con una decena de logias y las provincias con unas quince. A pesar de este reducido efectivo, la Orden es un tema de actualidad; se representa una obra titulada Los Frimasones donde se ve a un pobre poeta golpeando a la puerta del templo con la esperanza de encontrar un empleo que le saque de la miseria. Los jesuitas siguen un camino idéntico haciendo que se represente en sus colegios un pequeño drama burlesco que ridiculiza la iniciación masónica.

La policía, tras haber encarcelado a algunos masones demasiado turbulentos, ejerce una vigilancia cada vez más discreta bajo la dirección del teniente general de policía Berryer. En 1742, le sucede De Marville. Menos tolerante que su predecesor, utiliza su carácter puntilloso y gruñón en todos los terrenos que le están reservados. Respondiendo a la inquietud crónica de Luis XV en lo referente a la seguridad interior del reino, espía los menores hechos y gestos de los masones, reuniendo en gruesos expedientes los chismes más insignificantes. Por fortuna, el ministro Maurepas, que tal vez sea francmasón, pone freno a aquel ardor e impide al policía cruzar los límites de su despacho. La situación durará hasta 1747.

El abate Pérau da a la imprenta en 1742 El secreto del francmasonerie, publicación que contiene la actitud propia de los antimasones que, periódicamente, sacan a la luz pública los horrores que cada cual sospechaba en silencio.

El éxito, claro está, es inmenso y los lectores se apasionan por esos rituales extraños practicados por la gran nobleza. Los masones franceses están consternados; se sienten traicionados y burlados. Los masones ingleses, como de costumbre, están escandalizados y acusan a sus hermanos franceses de intolerables negligencias. Están en mala situación, sin embargo, para desempeñar el papel de jueces de paz, pues un conflicto profundo opone a los defensores del rito de York a la Gran Logia de Londres. Con rotundo autoritarismo, ésta expulsa a cuarenta y cinco logias, demasiado insolentes, sólo en el distrito de la capital inglesa. Algunos bromistas se permiten fijar carteles anunciando que es posible ser masón si se dispone de dos chelines y seis peniques.

El vivaracho duque de Antin muere en diciembre de 1743. En cuanto se plantea, el problema de la sucesión queda resuelto: Luis de Borbón Conde, conde de Clermont, dirigirá la masonería. Nació en 1709 y sus padrinos fueron el propio Luis XV y la duquesa de Berry. Poseedor de seis abadías de confortables rentas en 1733, será también abad de Saint-Germain-des-Prés, lo que le proporciona una considerable fortuna. Aquel hombre sensual y goloso tenía una gran pasión: la carrera de las armas. Desgraciadamente, quedó en ridículo con bastante rapidez y se consoló corriendo detrás de las faldas. Sus líos con algunas «artistas» fueron a veces tan escandalosos que el rey, poco inclinado a la moral, sin embargo, se vio obligado a exigirle algo más de discreción. Aficionado a proteger las armas, las letras y las ciencias, el conde de Clermont da fastuosas recepciones donde brilla junto a los mejores ingenios.

Dirigir la francmasonería supone, para él, una vanagloria suplementaria. Quiere orden y dignidad, y exige la exclusión de todos los que no sean gentilhombres y buenos burgueses. Muy pronto, las asambleas masónicas le aburren; poco tiempo después de su elección, abandona París y vuelve a la guerra en la que espera realizar grandes hazañas. Claramente inepto para esa profesión, alternara las amantes y los placeres mundanos ocupándose, episódicamente, de la masonería.

Desde su elección, el duque de Antin se descarga de las obligaciones administrativas de su función confiándolas a un sustituto, el banquero Christophe Jean Baur, de origen suizo. No poseemos informaciones seguras sobre ese hombre que, puesto en una posición delicada, fue acusado de practicar la usura y de enriquecerse «vendiendo» grados, es decir, atribuyendo títulos iniciáticos a cambio de especies contantes y sonantes. Ciertamente, Baur prestaba dinero a varios artistas de la ópera y a algunos hijos de familia noble; es imposible, sin embargo, acusarle formalmente de manejos financieros en el interior de la masonería. Algunos historiadores han asumido su defensa, suponiendo que los nobles, colocados bajo la autoridad de un pequeño burgués, lanzaron contra el una campaña de calumnias.

En este clima que no puede calificarse de sereno, la masonería sigue extendiéndose por París y por provincias. Los Venerables Maestros son nombrados para toda la vida y su elección reviste gran importancia, puesto que «tiñen» la logia con sus opiniones personales durante varios años.

Los masones que buscan la iniciación están algo decepcionados. Por eso favorecen la creación de altos grados más allá de los tres primeros, aprendiz, compañero y maestro. En su origen, esos nuevos grados constituyen intentos de escapar a la mediocridad ambiental; veremos más adelante los peligros propios de semejante andadura. Advirtamos también que algunos maestros masones, cuyo nombre no se ha conservado, reintrodujeron en los rituales varios elementos simbólicos, especialmente las pruebas de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Sin haber sido olvidados por completo, esos elementos fundamentales de la iniciación masónica no gustaban en absoluto a los grandes señores. La minoría iniciática, aunque poco escuchada, consigue, pues, actuar.

Los ingleses desconfían de la masonería francesa. Un tal Jacques Douglas, antiguo Gran Maestro, llega a Francia en 1743. Sus hermanos le han confiado una misión muy concreta: visitar el mayor número posible de logias francesas, criticar al duque de Antin y a sus émulos, enseñar a todos que la verdadera vía masónica es la de Inglaterra. Douglas no obtiene resultados espectaculares en tres años de viaje y, sospechoso ante la policía de mantener una actividad subversiva, acaba en la Bastilla. El cardenal de Fleury muere en 1743; con él terminan las jugarretas policiales que habían puesto trabas a la expansión de la naciente masonería. Fleury no era un fanático, un católico exacerbado, sino un oponente intelectual a la masonería. No creía en sus objetivos humanitarios y la consideraba, más bien, como un futuro partido político que algún día se mezclaría en los asuntos del Estado.

En 1746, lord Derwentwater, uno de los primeros animadores de la rama francesa de la Orden, es ejecutado en Londres por motivos políticos. Da pruebas de un notable valor, y sus últimas palabras son un mensaje para todos sus hermanos: «Muero», dijo, «como hijo humilde y verdaderamente obediente de la Santa Iglesia apostólica y católica, en perfecta caridad con todos los hombres». Muchos masones recogen estas palabras con emoción y están decididos a mantener la Orden en una vía espiritual que completa la de la Iglesia sin oponerse a ella.

En el año 1746 aparece, también, una nueva divulgación sensacionalista, Los francmasones aplastados, atribuida a un abad no identificado. El autor revela que los profanos que desean introducirse a hurtadillas en una logia son severamente castigados: ¡con la ayuda de un tubo, se los riega de la cabeza a los pies! Los perjuros sufren abominables castigos: les arrancan la lengua y cuelgan su corazón, caliente aun, de un clavo. Para poner fin a esos festejos, queman el cadáver. Desconfiemos de los masones, profetiza el autor; están implantados en varios países de Europa y quieren aniquilar todas las sociedades existentes. Esas increíbles mentiras no encuentran demasiada audiencia y se prestan, más bien, a las sonrisas.

La expulsión de los jesuitas es el acontecimiento más señalado de 1746. La Compañía de Jesús era, sin embargo, muy influyente pero su rígida actitud provoco el descontento del Parlamento, de la universidad, de los intelectuales de renombre y, ya de paso, de los francmasones. No sería serio hablar, en esa época, de un conflicto abierto entre jesuitas y masones; los primeros se burlaron de los segundos, a los segundos no les gustan los primeros. Los jesuitas recordarán ese revés y aprenderán el arte de la diplomacia; algunos consideran que la masonería no es del todo ajena a la expulsión y guardarán un rencor que sólo florecerá más tarde.

En 1747, tres escritores están de actualidad. Montesquieu, primero, que considera que el pueblo cae en la desgracia cuando aquéllos a quienes concede su confianza son corruptos e intentan corromper a los demás. El autor de El espíritu de las leyes, notorio francmasón, está buscando una nueva moral pública y piensa en emplear la masonería para realizar este designio. Voltaire se encuentra en la corte masónica de Luneville, donde habla con numerosos hermanos a los que complacería admitirle en la Orden; interesado. Yohaire mantiene sus distancias. Diderot, finalmente, se encarga de la dirección de la Enciclopedia en compañía de D’Alembert. Febrilmente, pone manos a la obra con la intención de proponer al mundo una filosofía inédita y la suma de los conocimientos adquiridos hasta aquel día.

El año l750 señala el punto de partida de una francmasonería mística. Según un escrito contemporáneo, «la mayoría de los hermanos no saben casi nada de nuestro arte porque se olvida su instrucción». Un joven de veinte años, Jean-Baptiste Willermoz, es iniciado aquel año en Lyon: percibe de inmediato las debilidades de la Orden y decide ponerles remedio. Su personalidad está lo bastante afirmada para ser elegido Venerable a los veintidós años; ese gran comerciante, discípulo de Martines de Pasqually y amigo de (Claude de Saint-Martín, consagra toda su vida a la elaboración de un cristianismo esotérico donde las prácticas ocultas están en primer plano. Willermoz convertirá Lyon en el centro de una mística masónica de adeptos poco numerosos pero muy convencidos, que lucharán contra el materialismo y la filosofía racional. Desgraciadamente, Willermoz no conseguirá fundar un sistema de pensamiento coherente y se sumirá, al final de su vida, en el espiritismo y el sonambulismo. Las autoridades católicas, bastante benevolentes, no alentarán su movimiento, y las autoridades masónicas se separarán progresivamente de él. Willermoz es un excelente ejemplo de esos masones del siglo XVIII que tienen la intuición de que su Orden contiene valores espirituales y esotéricos, pero que no consigue, por falta de sólidos conocimientos simbólicos, ponerlos plenamente de relieve.

En 1751, el papa Benito XV condena la masonería retomando los viejos estribillos: secreto inadmisible, juramento inconfesable, etc. Los ingleses están divididos en masones «modernos» y masones «antiguos», dirigidos éstos por un pintor de paredes irlandés, Laurence Dermott. Las injurias brotan de ambos lados sin llamar la atención del gran público.

Las pequeñas querellas masónicas se difuminan ante la gran batalla de la Enciclopedia, que comienza en 1752 con la aparición del primer tomo. Jesuitas y jansenistas se ponen de acuerdo para protestar contra la empresa, precisamente cuando el consejo de Estado prohíbe la venta de la obra. A la hermosa madame de Pompadour, tan influyente, no le gustan mucho los jesuitas ni la virtud moralizadora; para contrarrestar el movimiento hostil a la Enciclopedia, la favorece con discreción y eficacia.

El siglo XVIII descubre la razón, la ciencia, los inventos técnicos; ciertamente, esa corriente intelectual existía antes, pero encuentra en la Enciclopedia un prodigioso instrumento de difusión. Diderot no es ateo; rechaza la visión católica del mundo porque le parece demasiado estrecha y porque ahoga las facultades razonadoras del ser humano. Socialista antes de tiempo, escribe esta sorprendente frase en el discurso preliminar: «Los nombres de los artesanos, los verdaderos bienhechores de la humanidad, son ignorados casi todos mientras que los de los destructores, es decir, los conquistadores, no son ignorados por nadie. Sin embargo, tal vez sea entre los artesanos donde haya que buscar las pruebas más admirables de la sagacidad del espíritu, de su paciencia y de sus recursos». Diderot no era masón, y la masonería de su época no se componía ya de los artesanos por los que tanto interés sentía el escritor. Curiosa paradoja, en verdad: un no masón expresa una opinión bastante acertada sobre la verdadera naturaleza de una francmasonería que no es ya lo que debiera ser.

Curiosamente, un texto publicado en Londres, en 1753, da otra definición muy interesante de la francmasonería, más profunda que la de Diderot; se trata de un escrito atribuido a Enrique VI que, al parecer, copió Johann Leylande. A la pregunta: «¿Cuál es el misterio de la masonería?», se responde: «Es el conocimiento de la naturaleza, el discernimiento del poder que encierra y de sus múltiples obras, en particular el conocimiento de los números, de los pesos, de las medidas y del buen modo de modelar todas las cosas para uso del hombre, sobre todo las habitaciones y los edificios de todo género, así como todas las demás cosas que contribuyen al bien del hombre». Aunque algunas minorías masónicas defienden los valores ancestrales de la Orden, la masonería francesa vive senas dificultades internas. El banquero Baur, detestado por todos, deja como sustituto del Gran Maestro al maestro de baile Lacorne, que apoyará al partido de los pequeños burgueses contra los aristócratas. Salen a la luz fuertes odios y mantienen un clima en el que el grado fraterno es bastante bajo.

En 1756, el barón de Hund funda la Estricta Observancia destinada, en un primer tiempo, a resucitar la orden del Temple. Algunos masones se interesan por ella, especialmente Willermoz. La empresa tendrá un gran éxito en Alemania, pues Hund llena el nuevo ritual de alusiones simbólicas que encantan al romanticismo germánico. Además, aparece un mito: el de los «superiores desconocidos» que dirigirían la masonería y la mantendrían en el buen camino sin ver nunca a los iniciados de los grados más bajos. Para algunos, los superiores desconocidos no eran hombres sino entidades que vivían en lo astral, desde donde emitían influencias ocultas. La Estricta Observancia contribuyó a la expansión de un rito masónico particular, el Rito Escocés rectificado, que es, a la vez, de inspiración cristiana y templaría. En el plano simbólico, compromete a los iniciados a participar en la construcción de los templos sucesivos que se reabsorben en la Jerusalén celestial que no construye la mano del hombre.

El ocultismo masónico está de moda en aquel año de 1758, cuando el enigmático conde de Saint-Germain escribe a la corte que ha descubierto el medio de fabricar oro. Se muestra muy persuasivo puesto que la Pompadour lo autoriza a instalarse en Chambord e incluso, en Versalles; sin duda habló con Luis XV, que le confió una misión de agente secreto en varios países extranjeros. Choiseul detesta a Saint-Germain e intenta lograr que le detengan; avisado a tiempo, huye a Inglaterra. Naturalmente, para la opinión pública las protecciones de las que goza sólo pueden ser masónicas. Saint-Germain no es más que uno de esos inaprensibles personajes que contribuyen a hacer misteriosa una Orden que permanece, sin embargo, muy fiel a la Iglesia y se preocupa por la buena reputación de sus miembros.

En 1761 se produce un curiosísimo acontecimiento cuyas consecuencias serán considerables. Un masón llamado Stephen Morin recibe una «patente» que le da autorización para fundar logias en América y propagar allí los altos grados. Todo está envuelto en el misterio; en primer lugar, el personaje, ese Morin nacido en Nueva York, en una familia protestante que fue luego a La Rochelle. Parece tener naturalmente vocación de embajador y lleva a cabo su tarea a la perfección. La famosa «patente» fue establecida por la Gran y Soberana Logia de San Juan de Jerusalén que pone de relieve la antigua filiación de la Orden, los rimbombantes títulos que concede y el ideal fraterno que mantiene, todo ello extremadamente seductor para la joven nación americana que admira mucho el pasado europeo. Es muy difícil discernir lo que pertenece a la leyenda en este asunto, que es, sin embargo, la expresión de una nueva realidad masónica: la profusión de los altos grados, agrupados en un sistema de veinticinco grados, el Rito de Perfección, de donde nacerá el Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Este ocupara, en adelante, una posición muy fuerte y muy original en el seno de la masonería mundial.

Voltaire, en 1764, dirige sus ataques contra la Iglesia y contra la francmasonería que no le parecen fundamentalmente distintas. «Que todos los eclesiásticos», escribe, «estén sometidos, en todo caso, al gobierno, porque son súbditos del Estado». No admite ya la autonomía del mundo religioso que, a su entender, se mezcla demasiado en política. No creamos, sin embargo, que atribuye a la masonería la posibilidad de llevar a cabo semejante revolución; en su Diccionario filosófico, trata con desprecio a los «pobres francmasones», amables bromistas que no pueden proponer filosofía seria alguna. «Todo lo que veo arroja las semillas de una revolución que llegará sin falta», profetiza el escritor en una carta al marques de Chauvelin. No sabe todavía que algunos extremistas opuestos al régimen monárquico francés son admitidos en las logias.

En su conjunto, la masonería se preocupa muy poco por las ideas revolucionarias que están germinando, tan evidente es su anarquía administrativa. El maestro de baile Lacorne, sustituto del conde de Clermont, es cada vez más detestado; los aristócratas, que desean su perdición, le tratan de «vendedor de zis-zas». Irritado, Clermont le sustituye por un noble, Chaillon de Joinville, contra el que se levantan de inmediato los pequeños burgueses, partidarios de Lacorne. En 176 5, la mayoría de los «lacornistas» son expulsados de los puestos de responsabilidad que ocupaban. No se reconocen vencidos por ello v entre las dos facciones «fraternas» el tono va subiendo.

En diciembre de 1766, durante la fiesta de la Orden, los hermanos enemigos llegan a las manos y libran una autentica batalla campal. Clermont, enfermo de gota, no asiste a esa profanación del Templo. Los «lacornistas» son los grandes vencidos de aquel duro intercambio de puntos de vista; todos los Venerables que reivindican esa tendencia son destituidos. Para vengarse, denuncian a vanos aristócratas a la policía. El partido adversario actúa del mismo modo. Harta de esos conflictos que le parecen bastante embrollados, la policía prohíbe las reuniones masónicas en París y obliga a la Gran Logia a cesar la mayor parte de sus actividades durante cuatro años. Probablemente el propio conde de Clermont pidió esta intervención, para que «su» Orden recuperara algo de calma y de dignidad.

Encontramos de nuevo el rastro de la masonería en 1770, en la región de Luneville, donde se desarrolla un proceso sintomático. Los acusados son el obispo de Toul y el cura de Luneville, que se negaban a celebrar una misa por el descanso del alma de un masón. De inmediato, la Orden había llevado el asunto ante los tribunales, que le dieron la razón; la misa se celebra.

El duque de Clermont muere el 16 de junio de 1771, cuando las reuniones de la Gran Logia siguen prohibidas. El balance administrativo es catastrófico, el ideal de la masonería francesa es de los más difusos, pululan los ritos anárquicos, los hermanos componen pequeños cenáculos que se encierran en disputas estériles. Aparentemente, la masonería está en un callejón sin salida. Lacorne y sus amigos consiguen entonces dar un golpe magistral; se ganan la confianza de un gran señor, barón del remo, AnneCharles-Sigismond, duque de Montmorency-Luxembourg. Muy interesado por la masonería, está dispuesto a sacarla del pozo. Primo del rey, conoce perfectamente a los miembros más influyentes de la corte; para resucitar la masonería, es preciso elegir a un personaje de primer plano, a un hombre lo bastante conocido para que proteja a la Orden bajo su ala y le confiera nuevos títulos de nobleza tras tantos años de anarquía. Este hombre no es otro que Felipe, duque de Orleáns y duque de Chartres, de sangre principesca, que se convierte en Gran Maestro a los veinticuatro años. Nacido en 1747, supo casarse en 1769 con una rica heredera cuya fortuna le permitió satisfacer su pronunciada afición a los placeres mundanos. Su forma de libertinaje es bastante grosera y le hace odioso a muchas damas de la corte. Alentado por su celebre secretario, Choderlos de Lacios, manifiesta su afición a todo lo que procede de Inglaterra y su asco por el gobierno francés. Felipe, en efecto, está devorado por la ambición política; le parece que la mejor vía para llegar a sus fines es una matizada oposición al régimen vigente; por otra parte, eso le vale la estima del pueblo. En 1770, por ejemplo, había adoptado al partido del Parlamento contra Luis XV, obteniendo así una buena popularidad de la que estaba muy orgulloso. Por consejo de Choderlos de Lacios, mantiene un equipo de panfletarios y agitadores de tres al cuarto, a los que paga para mantener un leve clima de revuelta que, a su entender, le será útil algún día.

El duque de Montmorency-Luxembourg tiene pocos puntos comunes con el nuevo Gran Maestro. Muy cultivado y bastante apegado a sus privilegios de gran señor, el duque es un adepto a una moral bastante rigurosa contra el libertinaje de la corte. Nombrado administrador general de la Orden, es su verdadero dirigente y da pruebas, desde el comienzo, de un gran talento de administrador. De hecho, esta doble dirección de la renaciente masonería lleva, en su interior, una grave contradicción; el duque de Chartres tiene la intención de utilizar la Orden para criticar el poder y obtenerlo por su propia cuenta, mientras que Montmorency-Luxembourg quiere convertirla en un fiel apoyo de la monarquía.

La euforia de los primeros momentos deja en las sombras esas disensiones de origen. Luxembourg trabaja sin interrupción en la reorganización administrativa de la Orden; reúne numerosos comités restringidos, habla con los principales dignatarios y pone rápidamente a punto un provecto definitivo. En diciembre de 1772, la Gran Logia de Francia es disuelta. La reemplaza oficialmente, el 26 de junio de 1775, el Gran Oriente de Francia. En adelante será el único poder legislativo francés y la única instancia superior que agrupe todos los talleres.

Ese golpe de Estado autoritario descontenta a algunas de las logias no consultadas por el administrador general; varios Venerables, cuyo privilegio inamovible es puesto en cuestión, se niegan a doblegarse a las nuevas directrices y permanecen unidos en la Gran Logia de Francia. Pero Montmorency-Luxembourg es demasiado poderoso; con la ayuda de la policía, ejerce una discreta presión sobre los masones disidentes y les obliga, en su mayoría, a integrarse en el Gran Oriente. La oposición se disgrega muy pronto, tanto más cuanto que los dignatarios del Gran Oriente son lo bastante hábiles como para «recuperar» la casi totalidad de los archivos que poseían los escasos oponentes que reivindicaban aún la antigua Gran Logia.

Todo está ya preparado para asegurar el éxito del Gran Oriente; se nombran «grandes oficiales», los cuadros administrativos (especialmente los tesoreros) entran en funciones, un «gran colegio de los ritos» recibe la misión de ocuparse de los grados superiores al de Maestro, para lograr que cese la proliferación de «altos grados». Digamos de paso que el Gran Oriente prohíbe la entrada a sus templos a los artesanos y a los criados, permaneciendo fiel a la línea de conducta de la masonería moderna, hostil a los Compañerismos.

Las protestas contra la creación del Gran Oriente no cesan por completo. Algunos masones son encarcelados, por demasiado refractarios, durante algunos meses. Las logias escocesas se mantienen prudentemente al margen, esperando la continuación de los acontecimientos. En el futuro, el Gran Oriente iniciará con ellas numerosas negociaciones sin conseguir absorberlas. Recordemos que esas logias no están compuestas por escoceses, pero practican un sistema simbólico de tres grados que se prolonga en una serie de «altos grados», progresivamente organizado durante el siglo XVIII; el conjunto de las logias que lo respeta representa el «escocismo», corriente de pensamiento masónico que reivindica, ante todo, una especificidad que ni el Gran Oriente ni los distintos poderes políticos conseguirán destruir.

En 1773, el filosofo Joseph de Maistre es iniciado en Chambery, en la logia «los tres morteros» cuya actividad intelectual le parece muy pronto insuficiente. Encariñado con los símbolos de la masonería, intentara hacerla entrar en un «cristianismo trascendental» que estaría, a la vez, más allá del catolicismo temporal y de la masonería elemental. Joseph de Maistre se apoyara, esencialmente, en los «altos grados» del Rito Escocés Rectificado, cuya vinculación a la orden de los templarios hemos mencionado ya. Los masones contemporáneos que practican este rito reivindican aun esa forma de cristianismo iniciático que no es una de las menores originalidades de la Orden.

Una divertida anécdota de aquel mismo año sitúa bien las relaciones de la Iglesia y la masonería. En Lourdes, el notario Gambotte y el abate Dorleac entablan una violenta disputa. Mejor pugilista, el abate da una soberana paliza a su adversario que presenta denuncia. El abate no vacila en proclamar públicamente su pertenencia a la francmasonería y la denuncia se diluye en los meandros de la administración judicial. Más serio es el ataque de los masones de Boston contra los bajeles británicos; es un verdadero preludio a la guerra, y el masón Washington encuentra de inmediato atentos oídos en la masonería francesa que ha contribuido mucho a la implantación de la Orden en América.

El Gran Oriente ocupa su primer gran local en 1774, en el actual Nº 82 de la calle Bonaparte; lugar en el que antes se encontraba, el noviciado de los jesuitas. Los dirigentes del Gran Oriente están bastante satisfechos; sus efectivos crecen mientras que los de la Gran Logia, refractaria todavía a la unión, disminuyen. Además, las logias militares viven un cierto desarrollo. Compuestas, por lo general, de nobles provistos de grados importantes, se desplazan con los regimientos y contribuyen a difundir en provincias el espíritu masónico.

Las relaciones entre Iglesia y masonería se hacen tensas. El cura de Sables-d’Olonne se niega a decir la misa en la fundación de una logia de masones que son, sin embargo, buenos cristianos. El recurso al obispo y, luego, a las autoridades parisinas, topa con una negativa. En 1775, el duque de Chartres no consigue, al parecer, obtener una misa mayor en honor de la Orden. Sin duda a causa de su personalidad libertina y revoltosa, el clero comienza a desconfiar de la masonería. Sólo la masonería de la corte de Luneville preserva su reputación; tras una negativa del obispo de Toul referente a la celebración de un servicio fúnebre para los masones difuntos, el tribunal, tras la demanda de los dignatarios masónicos, reprende al eclesiástico.

En 1775, la masonería cuenta por lo menos con treinta mil hermanos en Francia. El éxito del Gran Oriente es innegable, pero lo amenaza un grave peligro; aquel año aparece la secta de los Iluminados de Baviera, fundada por Weishaupt, hombre de temperamento violento y colérico. Aquel profesor de derecho canónico deseaba sembrar la tormenta en Europa, aboliendo las leyes en vigor a las que consideraba inicuas y militando por la igualdad y la libertad. En Wilhelmsbad, choca con el inmovilismo de los masones, a quienes querría ganar para su doctrina. Furioso y decepcionado, pide a sus adeptos que penetren por la fuerza en las logias y las utilicen para preparar una gran revolución. Weishaupt fracasará, pero algunos iluminados, convertidos en francmasones dada la debilidad de los criterios de reclutamiento, harán declaraciones extremistas en nombre de una Orden que les desmiente. Varios historiadores confundirán, luego, la masonería con la secta de los Iluminados, atribuyendo a la primera intenciones que nunca tuvo.

En 1778, las trescientas diez logias del Gran Oriente siguen negando la entrada en el templo a los obreros, porque no son «hombres libres», Esta rigidez doctrinaria explica, en parte, las persecuciones que la masonería sufrirá muy pronto, durante la Revolución; ¿cómo podían los «operativos» admitir una institución que les trataba como esclavos y les negaba el acceso a las doctrinas humanitarias que profesaban? La escisión entre Compañerismo y masonería no es ajena a los grandes conflictos sociales que se anuncian.

El 8 de abril de 1778, todas las miradas se vuelven hacia la logia «Las nueve hermanas», dirigida por el astrónomo Jéróme Lalande. Tiene el inmenso privilegio de recibir a Voltaire como aprendiz francmasón, durante una ceremonia muy mundana, en presencia de Benjamín Franklin.

Todo el cuerpo masónico se llena de un íntimo orgullo, poco justificado no obstante: Voltaire es un anciano al que se le ahorran las leves pruebas físicas. Morirá el 30 de mayo siguiente, tras haber criticado a la masonería durante la mayor parte de su vida. Su padrino en la Logia, el abate Cordier de Saint-Firmin, intenta que se olviden esos penosos recuerdos gracias a un brillante discurso: «Querido hermano», le dice a Voltaire, «erais francmasón antes incluso de recibir ese carácter, y habéis cumplido los deberes antes de haber contraído, en nuestras manos, la obligación». De hecho, la iniciación de Voltaire procura a la masonería más problemas que beneficios. El escritor, en efecto, muere fuera de la Iglesia; la logia «Las nueve hermanas», enojada por la intransigencia eclesiástica, reúne una manifestación pública para celebrar la memoria del ilustre hermano. Diderot, Condorcet y D’Alembert se niegan a acudir; la corte no aprecia aquel acto de independencia y las instancias superiores del Gran Oriente menos aún. Reprochan al Venerable Lalande sus insensatas decisiones que turban el orden público y prohíben a los miembros de «Las nueve hermanas» que tomen en el futuro iniciativas semejantes. Benjamín Franklin sustituye a Lalande el año siguiente y acalla las pasiones del taller; necesitan en exceso el apoyo global de la masonería como para salir de la ortodoxia.

Ese mismo año 1778 es también el año glorioso del francmasón y magnetizador Antoine Mesmer, que abre en París un consultorio frecuentado por la mejor sociedad. Considerado un charlatán por sus colegas y por muchos historiadores, Mesmer tal vez no fuera el ridículo personaje que se ha descrito a menudo. Sus ideas estaban a veces bastante cerca de la genial medicina homeopática, y fue uno de los primeros sabios contemporáneos que relacionó la situación del cosmos con el inicio de las enfermedades. Fundó la logia llamada «Sociedad de la armonía universal» e intento prolongar las investigaciones de los médicos de la antigüedad que tenían una concepción sintética del cuerpo humano. Por muy oscuras razones, Mesmer se peleó con los masones que habían favorecido ampliamente su éxito convirtiéndole en un hombre publico; se vio entonces obligado a abandonar París y murió en el olvido.

Franklin, por su parte, hace una gran propaganda en las logias de la causa americana. Es alentado en todas partes y obtiene armas y dinero. Los masones se entusiasman ante esa noble lucha en la que se distingue el hermano La Fayette. Esta generosidad de intenciones no es, por desgracia, completa, puesto que circulares del Gran Oriente, fechadas en 1779, ordenan a las logias que restrinjan la admisión del pueblo llano con el pretexto de que no tiene bastante dinero para practicar la beneficencia.

La aventura francesa de Cagliostro, a partir de 1780, perjudica a la masonería. Aquel hombre muy pagado de sí mismo y con alma de intrigante funda logias y distribuye falsas estatuillas egipcias a pseudo-grandes iniciados que se dejan atrapar por su cháchara. Cuando estalle el asunto del «collar de la reina», será detenido junto a su protector, el cardenal de Rohan, y se sospechará que los masones están metidos, a través de él, en sórdidos manejos.

La corte de Luis XVI no es hostil a la Orden. El rey nunca fue, probablemente, masón a pesar de numerosas afirmaciones sobre el tema; dejó que la Orden se desarrollara sin trabas. Una carta de Maria Antonieta (cuya autenticidad se discute) expresa muy bien el sentimiento general de la época: «Creo», escribe a su hermana Maria Cristina, «que os impresiona demasiado la francmasonería por lo que a Francia se refiere; está muy lejos de tener aquí la importancia que puede tener en otras partes de Europa, por la simple razón de que todo el mundo pertenece a ella; se sabe así todo lo que ocurre; ¿dónde está, pues, el peligro? Habría motivos para alarmarse si fuera una sociedad secreta de política; el arte del gobierno estriba, por el contrario, en dejar que se extienda, y ya no es más de lo que en realidad es, una sociedad de beneficencia y placer. Se come allí mucho, y se habla, y se canta…». Sea cual sea el grado de autenticidad del escrito, da perfecta cuenta del estado de la masonería francesa ocho años antes de la Revolución.

Leamos por ejemplo el artículo I de un reglamento masónico para uso de las logias, que data de 1782: «Tu primer homenaje pertenece a la divinidad. Adora al ser lleno de majestad que creó el universo con un acto de su voluntad, que lo conserva por un efecto de su acción continua, que llena tu corazón, pero al que tu limitado espíritu no puede concebir, ni definir». A esta frase de rigurosa inspiración católica se añade el artículo VII, que contiene un dato interesante: «Consagrándote al bien de los demás, no olvides tu propia perfección y no desdeñes satisfacer tu alma inmortal. El conocimiento de uno mismo es el gran pivote de los preceptos masónicos».

He aquí, precisado, el punto que se nos escapa: en esta Orden de gala en el que se muestran tantos nobles y tantas personas respetables, ¿cuántos masones se preocupan aún por la iniciación tradicional que era la base de las antiguas cofradías? Ninguna estadística nos responderá nunca, pero los distintos hechos apuntados parecen probar que la tendencia iniciática era débil y poco influyente.

En 1783, los grandes aristócratas como los Polignac o los Rohan dan tono a la masonería francesa. Aceptan codearse con los ricos burgueses y los grandes comerciantes porque éstos detentan el verdadero poder económico, pero se niegan obstinadamente a sentarse junto a los campesinos o los artesanos. Los eclesiásticos francmasones son bastante numerosos; a menudo se cita el ejemplo de la logia «La virtud», instalada en Clairvaux y compuesta, casi por completo, de religiosos. Hasta el comienzo de la Revolución, esos masones celebraban sus sesiones en el propio interior del monasterio.

El 14 de diciembre de 1784, Wolfgang Amadeus Mozart es iniciado en la logia de Viena «La beneficencia». Si la iniciación de Voltaire fue una chanza postrera, la de Mozart es signo de un compromiso espiritual profundo cuyas huellas son fácilmente visibles en la obra del gran compositor. Sin hablar de los conciertos, las sonatas y las sinfonías en las que ese hombre, muy joven aún, manifiesta una excepcional profundidad de pensamiento, se advierte la influencia del simbolismo masónico en las Cantatas masónicas y en los cantos destinados a las logias; estas obras, poco conocidas, son admirables y alcanzan un nivel comparable a la gran ópera masónica La flauta mágica, inspirada, en gran parte, por Von Born, uno de los Venerables más eruditos de su época.

La masonería francesa parece bastante alejada de las preocupaciones esotéricas de la rama alemana de la Orden. Una canción masónica de 1787, con la melodía de Que j’estime mon cher voisin, revela todo un estado de ánimo:

En este dulce y encantador festín

Donde reina la inocencia,

Cada masón, con la copa en la mano,

Bendice la inteligencia.

Nadie piensa en negar el gran éxito masónico de los años 1788-1789, la creación de la Constitución americana. El masón Georges Washington, iniciado en 1752, se convierte en presidente de los Estados Unidos de América el 30 de abril de 1789 y nunca olvidará su deuda con los hermanos franceses. Éstos no viven un período eufórico, muy al contrario, tras la declaración de Mirabeau, que desea, sencillamente, exterminar la francmasonería a la que considera una sociedad «mala». Para él, no es más que una hipócrita emanación de los jesuitas.

En vísperas de la Revolución, el número de masones tal vez sea de cincuenta mil. Ciertamente, predican la fraternidad, y el aristócrata trata de «hermano mío» al gran burgués; pero ese carácter «democrático» es muy restringido y en nada favorece un cambio social. Este hay que buscarlo en los muy numerosos clubes políticos que se crean a un ritmo acelerado, en las «academias» y las «sociedades literarias» que son, de hecho, grupúsculos revolucionarios muy activos que preparan la muerte del Antiguo Régimen.