Si existe un período de la historia difícil de estudiar, éste es el de la época de la aventura occidental que va del siglo IV de nuestra era al siglo X. A primera vista, el cristianismo es la nueva fuerza esencial que se lanza a la conquista del mundo, una fuerza espiritual que a menudo sabe apoyarse en poderes temporales. Pero la realidad es mucho más tortuosa; numerosas culturas se enfrentan en la Galia, en Alemania, en Irlanda, en las lejanas fronteras del imperio romano; a menudo, el cristianismo cubre con sus creencias las viejas religiones sin por ello destruir sus bases. Nuestro propósito no es, claro está, analizar todos los sucesos acontecidos durante esos siglos sino encontrar, aquí y allá, el rastro de las asociaciones iniciáticas de constructores que vivirán, en los siglos XII y XIII, un extraordinario apogeo.

Hacia 315, un monje egipcio llamado Pacomio crea una institución que desempeñará un papel fundamental en el destino de la espiritualidad y el arte occidental: la comunidad monacal, donde unos hombres ávidos de Dios aprenden a vivir juntos al servicio del espíritu. Junto a los eremitas solitarios, los grandes monasterios pacómicos albergan de mil a dos mil monjes entre los que se encuentran albañiles y carpinteros. Son primero empleados en la construcción del propio monasterio, en cuyo interior les están reservadas casas especiales; pueden luego ser llamados a otra parte.

Sin duda alguna —y a pesar del carácter paradójico de esta afirmación, según algunos— la institución monástica es la que permitió a los constructores sobrevivir y, más tarde, desarrollarse. Sin los monjes, los francmasones de la Edad Media probablemente no habrían existido o, al menos, no habrían gozado de demasiada proyección. Como acabamos de ver, las primeras comunidades monacales acogieron en su seno a constructores. Además, la regla de vida definida en el siglo IV por san Basilio concordaba perfectamente con las ideas de las antiguas corporaciones iniciáticas. «El aislamiento absoluto —decía Basilio—, es contrario a la voluntad de Dios. Todos los hombres que creen en Él constituyen un gran cuerpo cuya cabeza es el Señor; para vivir en armonía con ella, es necesario vivir en comunidad para que los Hermanos corrijan mutuamente sus defectos. La vida de los anacoretas, —concluye—, desemboca en el más monstruoso egoísmo», ese vicio abominable que aparta de Dios. La regla comunitaria es, ante todo, la humildad que permite a cada cual recibir una enseñanza del otro y darle una a su vez. Tales perspectivas sólo podían alegrar a los constructores que tuvieron un nuevo punto de fijación en Occidente cuando san Martín fundó la abadía de Marmoutier en 372.

Durante el siglo V, Gran Bretaña nos proporciona un hito en nuestra investigación. Hacia 43 d. C., los artesanos empleados por las legiones romanas habían trabajado en aquellos lejanos parajes, edificando torres y murallas destinadas a proteger a los ciudadanos romanos de los ataques escoceses. Estas obras militares se prolongaron hasta comienzos del siglo III; algunos artesanos regresaron al continente, otros fundaron un hogar y se quedaron allí. Comunicaron su ciencia a los bretones, lo que explica el nacimiento, en el siglo V, de la cofradía de los culdeos que sustituye a los colegios de constructores romanos. De obediencia cristiana, los culdeos guardaban sin embargo el secreto de sus técnicas y sus reuniones. Con bastante rapidez, rechazan la civilización romana y las formas artísticas para preferir de nuevo el simbolismo céltico del que tendremos que hablar.

El sombrío año 406 marca el inicio de las grandes invasiones y de la decadencia romana. En 410, Alarico entra en Roma, dando el ejemplo a los pueblos bárbaros que van a invadir Europa. No hay ya poder central, no hay autoridad capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por esta razón, los grandes encargos arquitectónicos desaparecen; muchos artesanos están sin trabajo y buen número de ellos elige el exilio de Bizancio. Pese a la inseguridad, fueron numerosos los viajes y los contactos entre constructores occidentales y orientales; por eso Francia, en los siglos V y VI, ve levantar un número respetable de edificios civiles y religiosos donde es muy pronunciada la influencia oriental.

En 476 finaliza el imperio romano de Occidente. Una gran página de la historia ha quedado definitivamente atrás. En este gran caos, los hombres que siguen pensando que la vida tiene sentido no lo buscan ya en Roma: se vuelven hacia Irlanda, patria inviolable del celtismo que, sin embargo, entreabre sus puertas al cristianismo traído, una vez más, por los monjes. Su encuentro con los albañiles culdeos es positivo; los culdeos son ahora monjes constructores organizados en colegios. Admiten el matrimonio y no reconocen la autoridad suprema del papa romano, al que consideran como un simple obispo. Entre los culdeos están los descendientes de los druidas y de los bardos celtas, cuya vocación cristiana fue, sobre todo, un modo de pasar desapercibidos. Pese a estas restricciones, los monjes procedentes del continente y los constructores autóctonos se entienden a las mil maravillas para crear grandes ciudades enteramente monacales. Algunos barrios son atribuidos a los maestros albañiles y a los maestros carpinteros que gozan, así, de cierta autonomía. Necesitan a los monjes, los monjes los necesitan a ellos. Se trata de edificar una nueva civilización con la fe cristiana y de construir edificios sagrados y profanos para que los hombres recuperen un equilibrio social.

La herencia celta está presente siempre en el ánimo de estos albañiles. Recuerdan el hábito blanco ritual de los druidas, sus maestros espirituales, los ritos iniciáticos donde el profano entra en una piel de animal muriendo para el «hombre viejo» y renaciendo para el «hombre nuevo». En las asambleas de constructores, se lleva un delantal. Si alguien interrumpe con la voz o el gesto al que tiene la palabra, un dignatario que se encarga de este oficio avanza hacia el mal albañil y le presenta su espada. Si se niega a callar, el dignatario le dirige dos nuevas advertencias. Finalmente, corta en dos su delantal. El miembro indigno es entonces expulsado de la comunidad; tendrá que rehacer con sus propias manos otro delantal antes de poder asistir de nuevo a las reuniones.

El celtismo es también Lug, el dios de la Luz señor de todas las artes. Se manifiesta en la persona del jefe del clan, poseedor del mazo. La iniciación se traduce, primero, en la práctica de un oficio y nadie es admitido en Tara, la ciudad santa de Irlanda, si no conoce un arte. En Tara, la sala de los banquetes rituales se denomina «morada de la cámara del medio»; recordemos que el consejo de maestros francmasones se denomina «cámara del medio». A través de los monjes culdeos, el gran aliento de la iniciación céltica da una intensa vida a la expresión cristiana; encontrará su más perfecto símbolo en la figura de Merlín el Mago, del que se olvida a menudo que fue Maestro de Obras. Recurrió a guerreros y artesanos para transportar piedras procedentes de Escocia y de Irlanda para construir un gigantesco cementerio en honor del rey Uter Pendragon. Merlín enseñó a los constructores que el espíritu debe prevalecer siempre sobre la fuerza y que sólo el Maestro de Obras, el mago de la piedra, es capaz de llevar a cabo la Obra Total.

En el siglo VI, Bizancio es la que da a las cofradías artesanales ocasión de expresar su genio: de 532 a 537, se erige Santa Sofía la Magnífica. Bajo el reinado de Justiniano (522-565), las corporaciones gozan de numerosos privilegios y reciben abundantes encargos. En Bizancio se forma también un lenguaje artístico donde los símbolos procedentes de los viejos imperios de Oriente Próximo ocupan el mayor lugar. Los escultores los incorporan a su alma; los transmitirán a sus hijos que preservarán su autenticidad hasta el siglo XII.

En el siglo VI se produce también la epopeya del monje Benito. En 529, funda el gran monasterio del Monte Casino cuyo vigor espiritual influirá en toda Europa. Curiosamente, ese oppidum había sido antes uno de los lugares de culto de Mitra; todo ocurre como si la tradición iniciática de Occidente afirmara, siempre y en todas partes, su inalterable coherencia. En el Monte Casino nace, verdaderamente, el personaje del abad, ese Cristo hecho visible para la comunidad de los monjes, ese Maestro que se ocupa de cada Hermano y le proporciona los alimentos espirituales y materiales. El abad es el primer Maestro de Obras de la Edad Media, el modelo del Venerable de la masonería, pues considera la herramienta como una fuerza sagrada y convierte el trabajo en una plegaria. Los monjes de san Benito trabajan la materia, repiten cada día las acciones de los santos y unen la inteligencia de la mano a la intensidad de su fe.

En 590, san Colombano funda el monasterio de Luxeuil. Bajo su dirección, los monjes construyen personalmente los muros que les albergarán. A fines de aquel siglo VI, favorable a las cofradías, los monjes se convierten en copistas y reproducen los grandes textos de la cultura antigua, que tan abundantemente utilizarán los albañiles de las catedrales de la Edad Media. Hacia 600, ese impulso prosigue de modo notable; bajo la dirección de san Agustín, los albañiles edificaron la iglesia de Canterbury y muchas otras obras maestras. Maravillado por las obras, el papa Bonifacio IV les liberó, en 614, de todas las cargas locales y de los delitos regionales. En adelante, los albañiles podrán atravesar muy fácilmente las fronteras y viajar con pocos gastos. Esta decisión papal fue muy importante; ratifica ya el carácter original de las cofradías iniciáticas que, de 630 a 635, construyen la iglesia de Cahors cuyo obispo, san Desiderio, es uno de los primeros constructores en piedra sillar.

Durante el dominio lombardo en Italia, un edicto que data de 643 habla de los maestros albañiles que serían originarios de Como. Esos maestros habrían dispuesto de amplios poderes, pudiendo pagar salarios a numerosos obreros y redactar contratos; estaban, al parecer, a la cabeza de algunas cofradías muy independientes y viajaban por toda Europa sin tener que dar cuentas a nadie. Después del siglo IX se pierde el rastro de los «Maestros de Como».

Después de Italia, llega Alemania. Según una leyenda bastante extendida, la masonería habría nacido allí en 713. Ya en sus comienzos, habría aceptado a «especulativos», es decir, a iniciados que no trabajaban con sus manos sino que aportaban materiales puramente intelectuales a la obra colectiva. Francia, Irlanda, Italia, Alemania…, en numerosos países de Europa, una masonería organizada apunta por el horizonte. Un poco por todas partes, las agrupaciones de constructores se hacen más coherentes.

¿Qué ocurre en Francia durante el siglo VIII? Se ve aparecer el tipo de abad laico, es decir, un superior de monasterio que no ha pasado por la vía eclesiástica. Carlos Martel alienta esta tendencia; bajo su reinado, se empieza a hablar mucho de un Maestro de Obras llamado Mamón Grecus, encargado de iniciar a los artesanos franceses en la albañilería o «masonería». Directamente llegado de Oriente, habría llevado en su equipaje el antiguo simbolismo. No se trata, a nuestro entender, de una oposición marcada contra la Iglesia sino más bien de una voluntad de independencia de las sociedades iniciáticas con respecto a todas las demás instituciones.

Bajo los merovingios, de 428 a 751, los artesanos se agruparon, poco a poco, en las ciudades. La orfebrería es muy apreciada y los maestros fabrican numerosos objetos valiosos para la corte real. Sabemos con certeza que se forman algunas asociaciones; los hermanos son llamados entonces «convidados» y prestan juramento de ayudarse mutuamente tanto en el plano espiritual como en el material. Celebran banquetes rituales y nombran grandes maestros que se encargan de las relaciones con las autoridades civiles. La Iglesia, que les había concedido el patronazgo de un santo, les condena por intemperancia pero no toma ninguna medida concreta para dificultar su existencia. Sin duda, algunos obreros se entregaron a excesivas borracheras que en nada comprometían la reputación de las cofradías. Además, la protección directa de los reyes impedía al clero manifestaciones de hostilidad en exceso pronunciadas. Tampoco debe desdeñarse la calumnia, puesto que las sociedades iniciáticas han sido siempre objeto de acusaciones a cual más mendaz. Insensibles a los ataques, las cofradías merovingias vivieron días apacibles.

En 753 estalla en Bizancio la «querella de los iconoclastas» que dura hasta 843. Es una crisis de extremada gravedad que alcanza su punto culminante en el Concilio de Constantinopla, donde se condena el culto a las imágenes. Se ordena la destrucción de las reliquias, los iconos y las esculturas; pandillas de exaltados aprovechan la decisión para desvalijar monasterios e iglesias y destruir, de forma salvaje, las obras de arte que encuentran a su paso. El destino de las corporaciones artesanales se ve gravemente comprometido; si las «imágenes» están prohibidas, ¿cómo va a ser posible transmitir los símbolos y mantener vivo el ideal iniciático por medio de las obras de arte? Rechazar el objeto sagrado significa matar la civilización que se ha ido formando lentamente. Imaginables son, entonces, las angustiadas gestiones que los maestros de las cofradías se vieron obligados a hacer ante las autoridades religiosas y civiles para que la decisión del Concilio de Constantinopla fuera revisada. En 843, lo lograron: el culto de las imágenes es autorizado de nuevo, la actividad escultórica se reanuda con total libertad.

Tal vez un gran señor de Occidente no fuera ajeno a tan afortunado cambio de situación. Cuando Carlomagno es coronado emperador el 25 de diciembre del año 800, concibe la idea de un imperio grandioso en el que el arte, la política y la religión no estén disociados. Dora de nuevo el blasón de los monasterios donde exige, con la mayor diplomacia, que sean formados educadores, arquitectos y administradores. Preñados de amor a Dios y respeto por el hombre, los monjes carolíngios acogieron a los artesanos llegados de Oriente Próximo y el nieto de Carlomagno, Carlos el Calvo, favorecerá la expansión de las cofradías de albañiles. El esplendor de la capilla palatina de Aquisgrán, donde todo es símbolo y luz, resume muy bien el entusiasmo de aquel tiempo en el que la construcción del templo convertía al artesano en un auténtico creador.

En 876, se inicia una gran obra en la ciudad alemana de Magdeburgo. Numerosos albañiles se habrían otorgado entonces unas Constituciones de las que no queda rastro alguno. Pese a esta pérdida, sabemos que las abadías carolíngeas de Alemania fueron un vivero de constructores; tendieron también un puente entre cultura oriental y cultura occidental. En Francia, el siglo IX ve la expansión de las abadías benedictinas que siguen la austera regla de san Benito y protegen a los artesanos sin restricción alguna. Los benedictinos reúnen una enorme masa de textos antiguos que se refieren a la arquitectura, la astrología, la medicina y las más diversas ciencias; los maestros de obras, educados en semejante clima, son cada vez más instruidos y abren su espíritu en contacto con los monjes que dirigen su vida espiritual.

Los esfuerzos realizados durante el período que va del siglo IV a comienzos del siglo X se concretan de dos modos: primero, con la apertura de la primera gran escuela de canteros en el Mont-Saint-Michel, luego con la fundación de Cluny, en 909. Cuando las obras de edificación de la enorme abadía se inician, los cluniacenses se referirán a la enseñanza pitagórica, que conocen perfectamente, y construirán los edificios de acuerdo con medidas simbólicas. Del geómetra griego a la gran abadía occidental, se transmiten los secretos iniciáticos de los constructores, Esta vez, todo está en su lugar para permitir el inicio de la época de las catedrales.

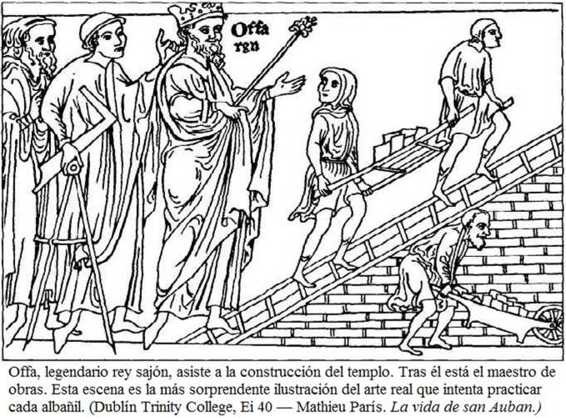

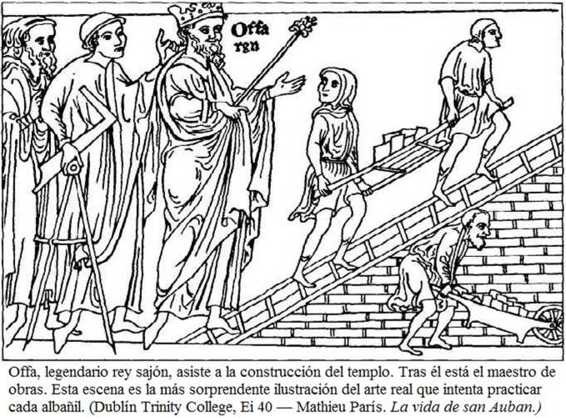

Precisamente durante el siglo X, Inglaterra procura a la masonería uno de los relatos de su fundación. Bajo el rey anglosajón Athelstan que reino hasta 939, san Albano hizo construir por albañiles la ciudad que llevará su nombre. Athelstan, impresionado por la perfección de la obra, se hace iniciar y concede importantes franquicias a sus nuevos hermanos. En adelante, podrán reunirse de modo legal y celebrar asambleas generales con la bendición del rey, uno de cuyos hijos, Hadnano, se niega a comer y a beber si no está acompañado por albañiles.

Otro hijo de Athelstan, Eduino, se hace geómetra y Maestro de Obras tras haber superado todas las etapas de la iniciación masónica. Elegido Gran Maestro, funda en York la primera Gran Logia y reúne una asamblea plenaria en 925 o 926. Todos los años, en adelante, se celebrara una reunión semejante que la francmasonería con temporánea sigue convocando regularmente. Eduino, por consejo de su padre, elige tres símbolos como elementos básicos de la Orden: una escuadra de oro, un compás de plata con puntas de oro y una llana de plata. Los dos primeros símbolos se utilizan aún en la masonería actual, aunque no se respeten ya las materias prescritas. Por lo que a la llana se refiere, simplemente ha desaparecido. El Gran Maestro desea también proceder a la redacción de Constituciones propia de los masones; por un deseo de honestidad intelectual y de rigor iniciático, reúne todos los rituales masónicos accesibles en todas las lenguas de la época. Según la leyenda, los albañiles de las distintas regiones del globo le mandaron escritos en griego, latín, alemán y trances. Eduino hizo una compilación de estos documentos y dio el imprimátur a un Libro de las Constituciones que se entregara a cada nuevo masón. Sin duda, la obra comenzaba con esta frase: «Gran Arquitecto del cielo y de la tierra, fuente y manantial de toda bondad que edifica de la nada su construcción visible…»; exigía a los masones la creencia en Dios y la fidelidad al rey. Además, según un artículo fundamental, «que ninguna logia entregue el secreto real a alguien de un modo apresurado, sino tras madura reflexión», El aprendizaje duraba siete años, sin derogación alguna. «Cada palabra que habéis pronunciado», decía también el Libro de los Masones, «es un juramento y Dios os examinara según la pureza de vuestro corazón y la limpieza de vuestras manos».

¿Realidad o leyenda? La mayoría de los historiadores no consideran seria la historia del rey Athelstan y de su hijo Eduino, por falta de pruebas concretas. Tal vez los nombres y las fechas sean ilusorios, pero subsiste una certeza: en aquel siglo X de la era cristiana, los masones se dieron un alma y algunas leyes. Pusieron fin a la dispersión y a la diseminación de sus fuerzas, crearon una cofradía que será la guardiana de los ritos y de la rectitud de la Orden.

Como escribe Jacques Heers, «la omnipotencia del grupo se afirma tanto en las campiñas como en las ciudades y marca profundamente las sociedades y las mentalidades medievales». Sí, la era de las catedrales es, ante todo, la magnificencia de la «Cofradía» en el sentido más amplio. No debe confundirse, sin embargo, corporaciones y cofradías; las primeras son simples asociaciones que, muy a menudo, están desprovistas de cualquier elemento propiamente iniciático. Las segundas, sin embargo, practican una fraternidad de naturaleza espiritual y trabajan para la gloria del soberano arquitecto de los mundos, tanto si las forman albañiles como carpinteros u orfebres. Mientras que en Francia estas cofradías se denominan «oficios», el apelativo inglés es mysteries, «misterios»; ese simple detalle es bastante probatorio de que las cofradías de la Edad Media no eran sindicatos. Profundamente «aristocráticas», si así se quiere, sólo agrupan a artesanos muy cualificados que han dado pruebas de sus virtudes espirituales, morales y técnicas. Desean mantener el fulgor de una élite y no buscan el objeto en serie sino la obra maestra. En cualquier caso, un sentimiento religioso está en el origen de la cofradía, y no una preocupación profesional; Dios es arquitecto, pensaban los medievales, el trabajo es, pues, sagrado. Por eso el hombre trabaja, para comulgar con la divinidad.

En las obras de las catedrales románicas y góticas, había muy pocos masones; por regla general, se cuentan de veinte a cuarenta que tienen, a sus órdenes, a braceros y peones. La tesis romántica según la que el pueblo en delirio edificó sus iglesias ha prescrito hace ya mucho tiempo; tareas tan difíciles sólo podían ser confiadas a maestros y compañeros enriquecidos por una experiencia milenaria.

El año 926 marcó el nacimiento de la Orden. El año 1150 marca su primer apogeo. Las cofradías de albañiles se reúnen en la abadía de Kilwinning, junto al mar de Irlanda. En aquel momento se habría producido una fusión entre la masonería escocesa, nacida en esa región, y la oriental cuyos principales dignatarios habrían tenido representantes en Kilwinning. En el plano histórico, los acontecimientos de 1150 (o de 1140, según algunos) son tan discutibles como los de 926; la masonería, aparentemente, reviste más o menos de manera voluntaria ropas de leyenda, disimulando nombres de personajes y de lugares. ¿Acaso esa práctica no ha sido aplicada siempre por las sociedades iniciáticas? Semejante discreción tenía sin duda razón de ser; de cualquier modo que sea, confiamos en esos relatos puesto que las consecuencias concretas de esas grandes asambleas masónicas son visibles en los edificios occidentales. La catedral de Puy-en-Velay, para dar sólo un ejemplo, es fruto evidente de una colaboración entre artesanos franceses y orientales y prueba la realidad de la alianza establecida entre las «masonerías» nacidas en dos culturas.

De 1180 a 1285, es decir, bajo los reinados de Felipe Augusto, Luis VIII, Luis IX y Felipe III el Atrevido, la masonería europea goza de un considerable prestigio. Ya en 1180, el rey Enrique I de Inglaterra concede nuevos privilegios a las cofradías y varios monarcas le imitan. Los constructores son la punta de lanza de la civilización; de la inmensa catedral al objeto más sencillo, crean una imagen del mundo de rara belleza. Ciertamente, se produjeron algunas escaramuzas durante esta edad de oro; hacia 1230, por ejemplo, algunos eclesiásticos dan a los albañiles la orden de cortarse la barba y el pelo. Éstos se niegan en redondo y cierran algunas obras; inmediatamente, las ciudades afectadas por la medida se ven amenazadas por la recesión económica. La Iglesia es obligada a ceder y los albañiles lucen, cada vez con mayor frecuencia, un abundante sistema piloso en recuerdo de aquella victoria moral. En 1244 se produce la pira de Montsegur y el exterminio de los cátaros. La región de Toulouse contaba con muchos albañiles y carpinteros que estaban más o menos vinculados a los herejes. Quedan escandalizados ante aquel exterminio pero no pueden intervenir, tanto menos cuanto que san Luis se muestra muy favorable a las asociaciones de constructores.

En 1275 se inicia el gran congreso masónico de Estrasburgo. Erwin de Esteinbach es Maestro allí; con el acuerdo de los demás Maestros de Obras, decide reanudar los trabajos en Estrasburgo para erigir una de las más hermosas catedrales de la Edad Media. La ciudad es entonces el centro principal de la francmasonería. El visitante atento que descifre las esculturas de Estrasburgo descubrirá en ellas una muy densa enseñanza masónica.

Antes de examinar detalladamente las estructuras de las cofradías masónicas, debemos interrogarnos sobre la actitud que la Iglesia adoptó para con ellas. Dos corrientes coexistían en el cuerpo eclesiástico; la primera desconfiaba de aquellos grupos de tendencia iniciática que, aun respetando la fe cristiana, transmitían símbolos e ideas poco ortodoxas a menudo. Por ello, el Concilio de Rúan, en 1189, condena las cofradías masónicas por sus reuniones secretas, por sus ritos que sólo son revelados a algunos y por sus particulares juramentos. De 1214 a 1326, seis nuevos concilios aprueban esta condena que, curiosamente, no es seguida de efectos.

La segunda corriente era más fuerte; los papas Nicolás III, en 1277, y Benedicto XIII, en 1334, conceden franquicias a los albañiles, que son también liberados de numerosas obligaciones materiales por las municipalidades. En 1129, el obispo de Estrasburgo concede su protección oficial a los constructores y da así ejemplo a buena parte de la cristiandad.

Como hemos visto, existieron numerosos hombres de Iglesia entre los primeros arquitectos. Detentadores de la cultura antigua gracias a los monjes copistas, conocían los secretos de los viejos «Colegios» y pensaron que su contenido era lo bastante rico como para ser transmitido a las generaciones posteriores. Un maestro artesano como san Eloy mantuvo contacto con las asociaciones iniciáticas de los godos y los burgundios, cuyo mensaje formuló en términos específicamente cristianos. El monje Gerberto de Aurillac (938-1003), que fue el primer papa francés, fue también astrólogo y alquimista; inventor de los órganos hidráulicos, apasionado por todos los problemas de arquitectura y mecánica, se interesó mucho por las actividades esotéricas de las logias. Gerberto de Aurillac no es un eclesiástico excepcional en la Edad Media; podríamos citar muchos otros que se movían en semejante clima intelectual, como aquel abad Guillermo que desempeñó la función de Maestro de Obras en el monasterio de Hirschau en la Selva Negra, durante el siglo XI; creó allí una verdadera escuela de albañiles.

En el siglo XII, el más modesto de los grupos se funda sobre una base religiosa. Para que una asamblea de hombres tenga una posibilidad de vivir en paz necesita, por lo demás, la autorización oficial o tácita de la Iglesia. No olvidemos que las capillas albergan, a veces, reuniones masónicas y que las abadías cistercienses acogían talleres secretos donde los canteros y carpinteros aprendían su oficio; en grandes escuelas de pensamiento, como Laon o Chartres, los obispos y los abades trabajaban de común acuerdo con los maestros de obras. A ello debe añadirse el hecho de que la Iglesia era el único poder capaz de asegurar la financiación de las obras, al menos al comienzo de la era de las catedrales. Los monarcas y el pueblo participaban en ellas, es cierto, pero sin los denarios eclesiásticos pocas catedrales habrían visto la luz. Si no existía un profundo acuerdo entre los constructores y la Iglesia, ésta no habría aceptado confiarles grandes sumas de dinero para la construcción de los edificios.

La Iglesia avala a la masonería de otros muchos modos; en el blasón de los carpinteros, se ve a Jesús llevando un compás y trazando un boceto en un pergamino que sujeta san José. En el blasón de los canteros está grabado un Cristo de oro resucitando en una montaña del mismo metal sobre fondo de azur.

En los cuentos llamados «populares», que son casi todos reflejo de una elaboración erudita, los francmasones son considerados seres excepcionales que sirven, en primer lugar, a la religión. En la región de Nantes se afirmaba que un cantero había abierto la losa que cubría la tumba de Cristo. Un albañil se había encargado de demoler las paredes para que el alma del Señor pudiera regresar al cielo. En el Delfinado, se decía que Satán en persona había querido ser albañil. El maestro le acogió con amabilidad y le dio el estatuto de «hermano sirviente», ofreciéndole una ensaladera para que sacara agua. Satán fracasó varias veces y abandonó definitivamente la corporación, pues el oficio de albañil era demasiado duro para él.

A las puertas del infierno, dice una canción,

se presentan tres zapateros

pidiendo hablar

con el señor de las tinieblas.

El señor le responde

con aire muy colérico:

creo que el infierno

sólo está hecho para vosotros.

En cuanto a los canteros,

nadie se presenta:

hace más de mil ochocientos años

que están a la espera.

Es preciso que su Deber

sea muy misterioso,

en cuanto han muerto,

van directos a los cielos.

Así, el albañil es considerado como un santo laico que gana el paraíso, aquí abajo, con su trabajo. A pesar de algunas críticas referentes al carácter secreto de las asociaciones iniciáticas, la Iglesia se veía obligada a glorificar a los masones que levantaban sus templos y le ofrecían un inestimable atavío de catedrales e iglesias.

Intentemos familiarizarnos más aún con esa masonería primitiva, heredera de los misterios de la antigüedad. Se define como un «Arte Real», es decir, como la posibilidad de vivir en la realeza del espíritu. Los albañiles forman un gran cuerpo «católico», universal, donde cada cual aprende los secretos del oficio y recibe una transmisión espiritual. Ante todo, hay que viajar, ir de obra en obra, recorrer toda Europa, cruzar las fronteras y llegar, a veces, al Próximo Oriente. Los constructores son hombres libres que se desplazan sin cesar y van donde se les necesita; por eso obtienen una independencia de hecho, aunque no esté codificada de un modo riguroso en textos legislativos. El arte de la Edad Media, gracias a los masones, es internacional. Los estilos se confrontan sin mezclarse, los pensamientos se armonizan sin oponerse puesto que todo pasa por el filtro de la fraternidad que no tiene en cuenta la raza ni el rango social. Según el poeta Milosz, el título de «Noble viajero» es el del iniciado que cruza el tiempo y el espacio sin instalarse nunca. En la francmasonería contemporánea, una de las preguntas rituales que puede hacerse a un masón para comprobar su calidad sigue siendo: «¿De dónde venís?».

Estos infatigables viajeros crearon un lugar de reunión, la «Logia de los Albañiles (o de los Masones)». Era una construcción cerrada y cubierta que, la mayoría de las veces, albergaba de doce a veinte albañiles. Se estima por lo general que la primera Logia apareció hacia 1212, en Inglaterra, y que la primera Logia francesa se construyó en Amiens, en 1221. Esas fechas no deben engañarnos; es evidente que semejantes logias existieron en las civilizaciones antiguas y que los constructores de la Edad Media las utilizaron mucho antes del siglo XIII. Sabemos, por ejemplo, que la catedral Saint-Gatien de Tours comprendía, en el siglo XII, una «cámara de los metales» instalada en la torre norte; esa estancia servía de taller para los constructores.

Las logias se levantaban a menudo a lo largo de los muros de las catedrales. Eran unas veces de madera, otras de piedra. La Iglesia las protegía de la policía y de las autoridades civiles, estando la entrada estrictamente prohibida a los no masones. Los constructores almacenan allí las herramientas y las «buenas piedras» que se integrarán en el edificio o servirán para los escultores; al fondo de la logia, está la «cámara de los trazos» que se reserva a los maestros y a sus discípulos. Allí se enseñan los secretos de la geometría pitagórica y de la Divina Proporción, allí los maestros instalados forman a los jóvenes arquitectos que van a sucederles. En la logia se celebran las ceremonias de iniciación y los banquetes rituales; poco a poco, el modesto edificio irá ampliándose y la logia será dividida en varias estancias: templo masónico, refectorio, almacén, biblioteca. La Casa de la Obra, en Estrasburgo, es una excelente ilustración de una logia completa, con sus numerosas subdivisiones.

En la logia encuentra el iniciado la herramienta sagrada, declaraba el compañero Olivier; es el templo donde se crea por el trabajo que corporiza la Fe, puesto que la Fe espiritualiza el trabajo. A menudo, la logia masónica se comparó al atanor alquímico donde el iniciado deposita sus potencialidades para que la comunidad iniciática las haga reales y «operativas». «Masón» («albañil») es un término corriente que no sorprende a nadie; «francmasón» es una expresión más curiosa que exige algunas explicaciones. El francmasón es el «escultor de la piedra franca», es decir, de la piedra que puede tallarse y esculpirse. Algunos historiadores piensan que el término «franc» («franco») alude a las franquicias locales y municipales de las que gozaban los albañiles; sin rechazar esta interpretación, suponemos que el «albañil franco» es, sobre todo, el artesano más hábil y el más competente, el hombre libre de espíritu y que se libera de la materia por su arte. Más aún que el albañil, la propia piedra es libre puesto que ofrece un material a la futura obra maestra de la escultura o la arquitectura. En muchos textos medievales, el francmasón se opone al albañil basto que no conocía la utilización práctica y esotérica de los compases, las escuadras y las reglas.

El Libro de los oficios de Étienne Boileau, preboste de los mercaderes de París, data de 1268. Hace un censo de las corporaciones existentes y da un bosquejo de sus reglas de vida. Nos dice que los albañiles tienen un secreto que les es propio, sin proporcionar más precisiones; los maestros, durante su recepción ritual, prestan un juramento y se dirigen a la morada del Gran Maestro de la Orden donde se celebra un banquete.

Otras fuentes de información muestran que los antiguos reglamentos de los francmasones medievales son extremadamente concisos y no caen en la verborrea filosófica de la masonería tardía. Se exige la fe en Dios y el respeto por las reglas comunitarias; lo más importante son las «costumbres», es decir, las reglas no escritas que renacen cada día en la obra. Era, por lo demás, habitual destruir las actas y los papeles administrativos que no tenían demasiada importancia al modo de ver de los constructores. Consideramos vana empresa buscar un antiguo manuscrito donde estén consignadas las leyes de los antiguos albañiles; su verdadero lenguaje es el de la piedra, es la catedral portadora de esculturas simbólicas. Los famosos landmarks, que serán objeto de interminables querellas a partir del siglo XVIII, sólo eran en su origen las marcas geométricas que fijaban en el suelo el centro y los ángulos del futuro edificio. Colocar los landmarks supone crear la implantación del templo y no componer reglamentos administrativos. La verdadera regla es la vida comunitaria con sus pulsaciones, renovadas siempre, su disciplina que descansa en el sentido del deber y el de la eficacia. De un modo muy esquemático, podríamos decir que la gran regla de la antigua masonería es el respeto al maestro ya acreditado y que sabe construir una catedral.

Otro elemento capital de la Regla es la buena conducta durante las comidas. Comportarse bien en la mesa es respetar a cada hermano y manifestar la propia armonía interior. El iniciado que se comporta correctamente en estas circunstancias tiene un pensamiento justo y practica el autodominio; es capaz de recibir y emitir la «palabra secreta del albañil», ese misterioso término que demuestra su pertenencia a la Orden.

Los tipos de faltas que suelen ser sancionadas son muy reveladoras; puede ser apercibido con una multa el albañil que estropea una piedra, quebranta la regla de vida o no lleva a cabo la obra emprendida. Paga una suma de dinero más o menos importante a un fondo común que servirá para la compra de herramientas o para ayudar a los hermanos en dificultades. Esa antigua masonería, profundamente humana, no tolera debilidad alguna en el trabajo.

Su aspecto esotérico, tangible ya por medio de las catedrales, es del todo evidente cuando se conocen los dos patronos de la cofradía, san Juan Bautista y san Juan Evangelista, ayudados en esta tarea por san Blas y santo Tomás. El Bautista, dice una secuencia del siglo XIII, vio lo invisible y lo desveló a los hombres. Admirando la rueda del verdadero sol, mandó a la naturaleza transformando las piedras brutas en piedras preciosas. Vestido con el hábito rojo, como los maestros masones escoceses, ofrece a los fieles el pan de la inteligencia. El autor de la secuencia añade que escribió un Evangelio, confundiéndolo voluntariamente con Juan el Evangelista. Éste comulga con la Luz y los acontecimientos legendarios de su vida son referencias muy claras a la francmasonería. Juan es alquimista y consolida las partes quebradas de las piedras: hijo de una viuda, como todos los iniciados, fue el primer maestro de la Orden masónica y dirigió las ceremonias de los grandes misterios. Bebió una copa de veneno sin que le afectara, al igual que el aprendiz masón bebe una copa de amargura. Además, la tierra de su tumba se mueve como si siguiera la respiración de nuestro globo; en algunos relatos, el túmulo funerario que alberga el cuerpo de maese Hiram está animado también. Si queréis tener éxito en todas vuestras empresas, dice un proverbio, recoged las hierbas del día de san Juan. Los francmasones festejan desde la Edad Media el nacimiento del sol interior en el san Juan de invierno y el apogeo de la luz espiritual en el san Juan de verano; conmemoran el recuerdo del apóstol Juan que hacía oro con su varita, al igual que el Venerable intenta transformar a los iniciados virtuales en iniciados reales con la ayuda de su mazo. La francmasonería está siempre presente como una tradición «juanista», paralela a la tradición de la Iglesia de Pedro.

Protección de la Iglesia, leyes particulares, existencia de santos patronos: la francmasonería de la Edad Media es un organismo sólido, capaz de suscitar vocaciones duraderas. ¿Sobre qué descansa su enseñanza? En primer lugar, sobre una formación larga y rigurosa. El aprendizaje dura siete años durante los cuales el joven masón se inicia en la técnica y en el alma de todos los gremios; lleva a cabo luego una vuelta a Francia, de logia en logia, para codearse con el máximo de masones y ampliar su conocimiento de la vida. Se convierte realmente en masón cuando presenta una obra maestra ante una asamblea de maestros. Culminar un aprendizaje es, esencialmente, saber servir a la comunidad y conocer las actitudes rituales interiores y exteriores que hacen al hombre consciente de sus deberes; el buen aprendiz ama y respeta la herramienta que le sirve para perfeccionar la materia y perfeccionarse a sí mismo. En cuanto penetra en una obra, se le pide que saque las herramientas de la caja al comenzar el trabajo y que las limpie por la noche; las contempla, pero no tiene todavía derecho a utilizarlas. Cuando haya percibido en su carne toda la nobleza de la herramienta, podrá tomarlas con rectitud en sus manos.

Por lo que se refiere al maestro albañil, ese inmenso personaje de la época medieval, se encarga de dirigir la logia y de orientarla hacia la Luz. Es el sabio, sucesor del rey Salomón cuya cátedra ocupa; a cada nuevo iniciado, repite esta frase: «Quien quiera ser maestro puede serlo, siempre que sepa el oficio». Y el aprendiz sueña con igualar a Pedro de Montreuil, el Príncipe de los Albañiles, o al Maestro Geómetra Colin Tranchant que construyó Saint-Sernin de Toulouse.

El Maestro de Obras, tras los años de aprendizaje y los años de viaje, pasa dos años más en la cámara de los trazos donde se le revelan claves técnicas y simbólicas de la construcción. Ningún maestro de la Edad Media revelo el secreto. A nosotros nos corresponde contemplar las catedrales y comprender su ordenamiento y su significado.

La Obra que dirige el Maestro designa el conjunto formado por la construcción y la cofradía de los albañiles; vela por la perfección de los esbozos por el riguroso tallado de los sillares y sigue con la mayor atención todas las etapas de la construcción. Con los demás maestros de obras, mantiene la unidad del cuerpo de élite de la francmasonería; en estas reuniones, temas como la alquimia, la astrología y la teología están a la orden del día. Puesto que las Sagradas Escrituras y las ciencias herméticas proporcionan a los escultores la sustancia iconográfica, los maestros estudian estos campos sin cesar. En la logia, el maestro se adosa al este, identificándose con la luz naciente que ilumina a los miembros de la cofradía.

En el plano material, se advierte que la condición social del arquitecto es excelente a partir del siglo XI. Gozan de una reputación favorable entre el pueblo y reciben ventajas por parte de los monarcas y de los eclesiásticos. Ante todos, el maestro aparece vestido con una larga túnica y tocado con un gorro ritual. Esos guantes cubren sus manos, de acuerdo con una costumbre instaurada por Carlomagno. Sus emblemas son la escuadra, el compás, la plomada y la regia graduada; con su largo bastón, camina con paso sereno hacia la próxima obra. Un Maestro de Obras, en efecto, nunca termina de construir; a pesar de su gloria y de su prestigio, respeta una sorprendente regla de humildad: tras haber dirigido la construcción de un monumento, se coloca a las órdenes de otro Maestro para ayudarle en sus trabajos. Terminado este tiempo de obediencia, retoma la dirección de una nueva obra.

El presidente de una logia masónica contemporánea se denomina «Venerable Maestro»; ese austero titulo es muy antiguo, puesto que era ya llevado por los abades del siglo VI. Las Logias, como se sabe, encontraron a menudo refugio en los monasterios cuyo abad era Maestro de Obras y recibía de sus hermanos el título de «Venerable hermano» o de «Venerable maestro».

Este detalle nos lleva al examen de la jerarquía masónica en la Edad Media. No olvidemos que el término «jerarquía» designaba primitivamente la arquitectura de los distintos coros de ángeles que la humanidad debía reproducir en la tierra. La estructura masónica comprendía tres «grados»: aprendiz, compañero constructor y Maestro de Obras. Al aprendiz le correspondía el trabajo de colocador de piedras, y al compañero constructor, el de tallador, valiéndose para ello de un mazo o un cincel. El Maestro, por su parte, terminaba las esculturas más difíciles o rectificaba la obra imperfecta.

En las obras, el Maestro era ayudado por un «vocero» o «hablador» que transmitía a los compañeros las órdenes de aquél. Siendo su ayudante directo, da las piedras a los escultores cuyo trabajo vigila; el hablador abre la obra por la mañana, la cierra al anochecer tras haber comprobado que todo está como corresponde. Cuando desea dar una orden, da dos golpes en una tablilla colgada en la logia; si se oyen tres golpes, es que el Maestro en persona se dispone a hablar. Según otras fuentes, habría tres tablillas tras el vigilante: una de 36 pies, utilizada para nivelar; la segunda de 34, para achaflanar; la tercera de 31, para medir la tierra. El oficio de «hablador» es, en realidad, una muy estricta preparación para el cargo de Maestro de Obras.

Los rituales iniciáticos de los francmasones medievales nos son aún muy poco conocidos; se sabe que el nuevo iniciado prestaba un juramento y que se comprometía a guardar en secreto lo que viera y escuchara. Durante la ceremonia se le comunicaban los signos de reconocimiento que utilizaría en sus viajes. El Maestro resumía para el novicio la historia simbólica de la Orden y le explicaba el significado del oficio, insistiendo especialmente en los deberes del hombre iniciado. Todos los símbolos de los masones eran comentados: el delantal, las herramientas, las dos columnas, el arca de la alianza, etc. El momento más importante de la ceremonia era aquél en el que se creaba un masón: arrodillado ante el altar, el futuro masón ponía su mano derecha sobre el libro sagrado que sostenía un anciano; el maestro oficiante leía las obligaciones de los francmasones y anunciaba solemnemente el nacimiento de un nuevo hermano.

Vale la pena recordar un rito de bienvenida, pues se ha conservado, poco más o menos, en la masonería actual. Cuando el masón itinerante se presenta en las puertas de una logia, pregunta: «¿Trabajan masones en este lugar?», golpeando por tres veces la puerta. En el interior del lugar cerrado cesa cualquier actividad, y uno de los masones presentes abre la puerta tras haberse apoderado de un cincel. Intercambia una contraseña con el recién llegado y le hace cierto número de preguntas rituales cuyas respuestas deben ser aprendidas de memoria. Este «catecismo» de los francmasones sigue practicándose y constituye, incluso, la parte esencial de la enseñanza impartida al aprendiz francmasón contemporáneo. Si el hermano visitante responde correctamente a las preguntas, el tejero (es decir, el masón encargado del interrogatorio) se da con él un apretón de manos. Al entrar en la logia, el visitante declara: «Saludos al Venerable Masón». «Que Dios bendiga al Venerable Masón», responde el Maestro del lugar. «El Venerable Masón de mi logia os manda saludos», prosigue el visitante. Ocupa entonces su lugar en las «columnas», es decir, las hileras de asientos donde se instalan los masones, y toma parte en la ceremonia.

La iniciación comprendía las pruebas de la tierra, el agua, el aire y el fuego cuya presencia hemos comentado en varias cofradías de la antigüedad; la iniciación al grado de Maestro descansaba sobre el mito del arquitecto asesinado que analizaremos detalladamente en la tercera parte de esta obra.

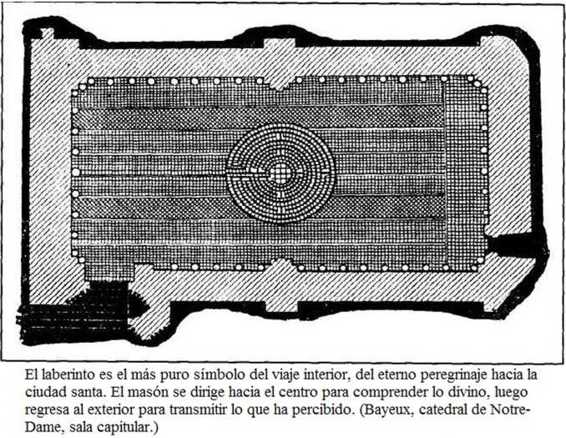

Entre los símbolos caros a los francmasones, hay que citar primero los laberintos que son verdaderas rúbricas iniciáticas. Fueron destruidos, en su mayoría, a partir del siglo XVII; los que subsisten están muy a menudo ocultos por sillas que impiden sentir el inmenso impulso de las bóvedas. En el centro de los laberintos figuraba, por lo general, el rostro de uno o varios maestros de obras que encarnaban el alma de la cofradía masónica que había construido la iglesia.

La escalera de caracol, que puede verse en numerosas torres de catedrales, fue un importante símbolo de la masonería medieval; aludía a la necesidad de evolucionar en torno a un eje central, de seguir las volutas de la existencia humana sin perder nunca de vista una referencia sagrada. A lo largo de esas escaleras o en los pilares, se encuentran marcas de constructores y signos lapidarios que son, unas veces, firmas de escultores, otras, restos geométricos que ofrecen claves de proporciones. Esas marcas existían ya en la más alta antigüedad; en las paredes del templo egipcio de Medinet-Habu, que data de la XVIII Dinastía, se ve la estrella de cinco puntas, la cruz de San Andrés, un armonioso trazado de un plano de templo, un cuadrado largo (es decir, un rectángulo de 1 por 2 que es, hoy todavía, el símbolo de la logia masónica).

Los albañiles de la Edad Media poseían tres «joyas» inmutables que definían la naturaleza de los tres grados de la iniciación. La piedra bruta era la primera «joya», reservada a los aprendices; la segunda era la piedra cúbica de punta, reservada a los compañeros; la tercera, la tabla de trazo, reservada a los maestros. En la francmasonería contemporánea, la piedra en bruto sigue siendo el símbolo de los aprendices; pocas veces se emplea la piedra cúbica con punta y la tabla de trazo, desgraciadamente, se olvidó con el paso de los años.

La gran «reserva» simbólica de la masonería medieval es, esencialmente, el repertorio iconográfico de los capiteles esculpidos. Allí encontramos el pelícano, el fénix y el águila de dos cabezas que se honran en los altos grados masónicos; todas las actitudes rituales del escultor iniciado se representan en la piedra o en la madera, todos los objetos sagrados de los albañiles son visibles en las iglesias y las catedrales, todos sus secretos espirituales y técnicos son accesibles aún gracias al lenguaje del símbolo.

El término de «símbolo», que sin duda es el mejor camino para comprender la mentalidad medieval, nos da ocasión para abordar un tema delicado: las relaciones de la francmasonería medieval con otra gran sociedad iniciática de aquel tiempo, la orden caballeresca de los templarios. Como demostró el historiador Paul Naudon, la epopeya de las catedrales se debió a la acción conjunta de la Iglesia, los templarios y los francmasones. Puesto que la masonería del siglo XX reivindica de buen grado su ascendencia templaría, es necesario examinar esta afirmación.

Es sabido que, según la leyenda, los nueve fundadores de la Orden encontraron en los cimientos del templo de Jerusalén un cofre en el que se ocultaba un manuscrito de inestimable valor; éste relataba el procedimiento empleado por el rey Salomón para realizar la Gran Obra alquímica. Poco después de su nacimiento, en 1118, la orden del Temple tuvo una gran actividad arquitectónica; recurrió a los albañiles y los protegió de un modo constante. En cada comandancia había un maestro arquitecto que velaba por los derechos de franquicia concedidos a todos los obreros que solicitaban la hospitalidad del Temple. En 1268, maese Fouques del Temple es, a la vez, templario, francmasón y maestro carpintero del rey; es el vivo símbolo de una unión total. Además, en 1155, casi todas las logias inglesas eran administradas por el Temple. El 19 de marzo de 1314 tiene lugar la ejecución de Jacques de Molay, que supone la muerte oficial de la orden templaría. ¿Qué se reprochaba a esos caballeros? Esencialmente que mantuvieran cultos heréticos y se entregaran a prácticas sexuales. Son las calumnias habituales que aparecen sin cesar cuando se ataca a las sociedades iniciáticas. De hecho, Felipe el Hermoso había visto cómo su solicitud de admisión era rechazada por los maestros templarios, y su vanidad de tirano, acompañada por una imperiosa necesidad de dinero, desembocó en los actos criminales conocidos por todos. Además, los templarios no revelaban a la Iglesia romana el secreto de sus asambleas; los «capítulos» del Temple interior se reunían por la noche y no se confundían con las asambleas que administraban los inmensos bienes materiales de la orden.

Solo hemos conservado algunos retazos de la iniciación templaría. Antes de la entrada del neófito, el maestro del lugar preguntaba a los hermanos: «¿Queréis que le hagamos venir por Dios?»; a eso responden: «Hacedlo venir por Dios». Cuando el neófito entra en el templo, todos los iniciados se vuelven hacia él y le preguntan: «¿Os halláis todavía en vuestra buena voluntad?»; fórmula que la francmasonería transformara ligeramente preguntando al profano si es libre y de buenas costumbres. «Requerís algo muy grande», dice el maestro al postulante, «pues solo veis la corteza de nuestra orden. Ignoráis los duros mandamientos de nuestra sociedad, pues es duro que vos, que sois dueño de vos mismo, os hagáis siervo de otro». Durante la ceremonia, una pregunta reaparece vanas veces: «¿Sois de buena voluntad?». Y todas las veces el postulante se compromete más y manifiesta su deseo de proseguir.

El instante supremo es el de la «creación» del nuevo templario. El maestro se dirige entonces a los hermanos: «Si entre vosotros hubiera alguno que conoce en él (el postulante) algo que le impida ser un hermano según la Regla, que lo diga; pues mejor sería que lo dijese antes que cuando haya acudido ante nosotros». Esta fase ritual se conserva íntegramente en la iniciación masónica contemporánea.

Los templarios empleaban ya la calavera que se encuentra en el «gabinete de reflexión» de los masones, honraban de modo particular una piedra procedente del cielo que puede confundirse con la piedra cúbica del compañero masón. Además, cuando el iniciado templario pasa por encima del crucifijo, lleva a cabo un acto análogo al del maestro masón cuando pasa por encima del ataúd de Hiram. El Gran Maestre de los templarios se afirma, por lo demás, como arquitecto, puesto que posee el ábaco, el bastón sagrado de los constructores. La fiesta del solsticio del san Juan de invierno reúne a templarios y francmasones, y los grandes maestros de ambas órdenes encienden personalmente las hogueras rituales.

Es del todo cierto que templarios y francmasones mantuvieron estrechos vínculos durante la época medieval. Tras la destrucción de la orden del Temple, algunos afirmaron que los templarios habían escapado de la matanza. Varios hermanos se habrían refugiado en Escocia, cerca de Heredom, donde fueron recibidos con alegría por los caballeros de san Andrés del Cardo. En nuestros días, el Rito Escocés Rectificado reivindica a los templarios que habrían creado ese rito masónico en Heredom, hacia 1340. Según otros relatos, el rey escocés Bruce habría acogido en su corte a los templarios supervivientes y fundado en su honor la orden del Cardo, hacia 1313. En su obra Del régimen de estricta Observancia, el masón de Hund resume en estos términos la leyenda que une los templarios con los masones: «Tras la catástrofe, el Gran Maestro provincial de Auvernia, Pierre d’Aumont, huye con dos comendadores y cinco caballeros. Para no ser reconocidos se disfrazaron de obreros albañiles y se refugiaron en una isla escocesa donde encontraron al gran comendador Georges de Harris y a varios hermanos más, con los que decidieron continuar la orden. Celebraron, el día de san Juan de 1313, un capítulo en el que Aumont, el primero de su nombre, fue nombrado Gran Maestro. Para evitar las persecuciones, tomaron prestados símbolos del arte de la albañilería y se denominaron albañiles libres». La nueva orden se extendió entonces por Inglaterra, Alemania e Italia.

Los nombres y las fechas, una vez más, deben ser puestos en duda, y numerosos historiadores rechazan la ascendencia templaría de la francmasonería. Cierto es, sin embargo, que algunos templarios prosiguieron la Obra iniciada y se refugiaron en las cofradías de albañiles a los que habían protegido cuando eran poderosos. La identidad de puntos de vista y la comunidad de los símbolos eran serios motivos de aproximación. Además, la filiación templaría es una realidad viva para muchos masones que recuerdan las palabras pronunciadas por su hermano Ramsay en el siglo XVIII: «Los cruzados [que se identifican aquí con los templarios], reunidos de todas partes de la cristiandad en Tierra Santa, quisieron unir en una sola confraternización a los súbditos de todas las naciones. El nombre de francmasones no debe ser entendido, pues, en un sentido literal, grosero y material… Qué agradecimiento se debe, pues, a esos hombres superiores que, sin grosero interés, sin ni siquiera escuchar el natural deseo de dominar, imaginaron un establecimiento cuyo único objetivo es la reunión de los espíritus y los corazones, para hacerlos mejores, y formar, en el transcurso de los tiempos, una nación del todo espiritual».

Llegados ya al final de este capítulo en el que hemos intentado hacer revivir algunos de los aspectos de la francmasonería en la Edad Media. Es hora de sacar algunas conclusiones de esta investigación, recordando los principios esenciales de la Orden masónica en la cima de su gloria y de su genio; tendremos así puntos de referencia para mejor comprender la ulterior revolución de la Orden.

El albañil, el masón, de la Edad Media, entra en una cofradía cuyo objetivo principal es construir un templo de piedra destinado a recibir la asamblea de los fieles. Construyéndolo, el iniciado aprende también a construir un templo espiritual que nunca estará acabado. En el interior de la Orden no hay disociación entre el espíritu y la mano, entre los «pensadores» y los «manuales»; el Maestro de Obras es el símbolo viviente de esta unidad.

Para el masón, el universo es una gigantesca obra donde se encuentran todos los materiales indispensables para la erección de la catedral. A él le toca saber utilizarlos y realizar la Obra más hermosa que ofrecerá a Dios y no a los hombres. «Todos los ritos de la masonería», escribió Jules Romains, «giran en torno a la idea de construcción. Si habéis comprendido eso, lo habéis comprendido todo». El masón, en efecto, no cree en el «buen salvaje»; a su juicio, el oficio es necesario para la culminación del alma, el trabajo es la mejor aproximación a lo divino. Pero no se trabaja de cualquier modo; para reconstruir al hombre edificando una iglesia, hay que estar iniciado y percibir el sentido de los símbolos.

«Dios escribe derecho con renglones torcidos», dice un proverbio masónico que anuncia los descubrimientos de Einstein. Por eso la vida del masón es una espiral que se desarrolla hasta el infinito, una curva armoniosa que une el cielo y la tierra. El buen masón es el que tiene «el compás en el ojo», ese ojo de Luz que está siempre situado por encima del Venerable Maestro del lugar, en las logias actuales.

Según la francmasonería, tres obras deben realizarse aquí abajo: prolongar la Obra de Dios llevando a la existencia lo que antes no era; por ejemplo, hacer surgir una catedral de la nada. Luego, prolongar la obra de la naturaleza revelando a los hombres lo que estaba oculto; por ejemplo, traducir a símbolos las ideas iniciáticas vividas en el secreto de los templos. Finalmente, crear de acuerdo con las leyes de la Maestría, es decir, unir lo que estaba separado y separar lo que estaba mal unido. El Maestro de Obras es aquél que consigue realizar esas tres obras gracias a las enseñanzas de la francmasonería. Podemos recordar ese hermoso diálogo de constructores que evoca, perfectamente, el estado de ánimo de los masones o albañiles medievales (escrito por el compañero La Gaieté-de-Ville-bois):

—«Compañero en la torre,

¿de dónde vienes día tras día?»

—«Vengo de las profundas tinieblas

donde se debate nuestro viejo mundo,

donde todo es frío, hostil y negro.»

—«Compañero en la torre,

¿qué ves tú día tras día?»

—«Veo las sublimes obras maestras

de grandes obreros anónimos,

los buenos compañeros de antaño,

quienes trabajaban con alegría

y nos han abierto la Vía

Porque poseían la Fe.»

—«Compañero de la torre,

¿qué haces día tras día?»

—«Tomo de la naturaleza entera

la innumerable y ruda materia,

y con mi corazón y mis manos,

sujetando la herramienta que canta y suena,

la transformo y la modelo

y trabajo para todos los humanos.»