Reina, faraón y sierva del dios oculto

Hatshepsut, una de las estrellas de la historia faraónica, ha suscitado buen número de fantasmas, incluso debidos a la ploma de egiptólogos pretendidamente serios. Cuando contemplamos sus estatuas, constatamos que su belleza no desmerece en nada la de la célebre Nefertiti; Hatshepsut continúa ejerciendo una verdadera fascinación que, como vamos a ver, no se debe a notables hechos históricos sino a la práctica de una sabiduría y de una espiritualidad transmitidas en particular en Deir el-Bahari, en la orilla oeste de Tebas, donde hizo construir un templo que no se parece a ningún otro.

Parece ser que el padre de Hatshepsut fue el faraón Tutmosis I,[62] responsable del primer desarrollo notable del templo de Karnak. Su hija se casó con Tutmosis II,[63] cuyo reino se conoce mal, del que enviudó. El sucesor designado, Tutmosis III, era demasiado joven para gobernar. Según la costumbre, la reina Hatshepsut asumió la regencia de las Dos Tierras, cubriendo al mismo tiempo las funciones temporales y espirituales.[64]

El país está tranquilo, sus fronteras están bien fijadas y defendidas, la autoridad de Hatshepsut se acepta bien. Como gran esposa real, se hace construir una tumba sorprendente en el lado oeste de Tebas, en el fondo de un uadi de los acantilados de occidente. Fue explorada por el descubridor de la tumba de Tutankamón, Howard Cárter. Situada a una altura de 28 metros, la entrada a esta morada de eternidad encara el sol poniente. Permite el acceso a un largo corredor que desemboca en una cámara funeraria donde se hallaba un espléndido sarcófago de cuarcita, conservado en el museo de El Cairo. Bajo la tapa hay grabada una representación de Nut, la diosa-cielo. Uniéndose a Hatshepsut, le permitía triunfar sobre la muerte y hacerse con un lugar entre las estrellas imperecederas.

Lógicamente, la regente debería haber restituido el poder a Tutmosis III, una vez que éste hubiera sido reconocido apto para gobernar. Pero en el año II del joven rey se produjo un acontecimiento excepcional, un «milagro» que no encajaba en lo «racionalmente aceptable» para la historia clásica. El dios Amón pronunció un oráculo en el gran patio del templo de Luxor y prometió a la regente Hatshepsut que sería faraón.

Se piensa en un complot y, naturalmente, en la eliminación rápida de Tutmosis III. ¡Pero no hay nada de eso! Tuvieron que pasar cinco años para que la decisión divina se hiciera efectiva y para que Hatshepsut fuera coronada, sin interrumpir el desarrollo del reino de Tutmosis III y sin que se produjera el menor disturbio.

Los bajorrelieves del templo de Deir el-Bahari enumeran los episodios del nacimiento real de Hatshepsut. Encarnándose en la persona del faraón Tutmosis I, Amón-Ra, rey de los dioses, ilumina con su amor a la gran esposa real Ahmose. «Hatshepsut será el nombre de la hija que yo he colocado en tu cuerpo —revela—. Ella ejercerá la función de faraón, influyente y benefactora» Jnum, el alfarero divino con cabeza de carnero, compone juntamente al individuo mortal y a su poder creador inmortal, el ka. Ambos poseen sexo masculino y, desde este momento, Hatshepsut es a la vez mujer y hombre, formando, por sí sola, la pareja real, por lo que no tenía necesidad de casarse con un príncipe.[65] El pórtico del nacimiento real del templo de Deir el-Bahari ofrece un verdadero tratado de simbolismo sobre la creación de un faraón y desvela antiguas enseñanzas, hasta ese momento más o menos veladas. Es la Enéada, el consejo de las nueve potencias que formaban la vida del universo y que residían en Heliópolis, la antigua ciudad sagrada, la que decidió elevar a Hatshepsut a la función suprema. Asimismo, recibió la capacidad de pensar acertadamente, de difundir el amor divino y de aparecer en el trono de los vivos, semejante a la luz divina. La verdadera madre del nuevo faraón es Hator, la vaca celeste que la alimentó con la leche de las estrellas; y su verdadero padre es Amón-Ra, que presenta a su hija a las divinidades, al tiempo que les recomienda: «Amadla, tened confianza en ella».

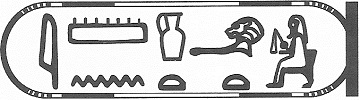

Pero hay que darle sus nombres, es decir, su programa de gobierno. Se conserva Hatshepsut, «la primera de las venerables», que la une a los antepasados; y se le añade Maat-ka-Ra, «la potencia creadora de la Regla (Maat) es la luz divina», su nombre de rey del Alto y Bajo Egipto.[66]

Comienza ahora un reinado de unos quince años,[67] feliz y pacífico. El faraón Hatshepsut asocia al faraón Tutmosis III a varios actos oficiales.

¡Y nos vemos obligados, a pesar de los amantes de complots, a reconocer esta situación excepcional y no conflictiva! Los textos subrayan la dimensión extraordinaria de esta mujer faraón:

Mirarla era más bello que cualquier otra cosa. Su forma era la de un dios, lo hacía todo como un dios, su brillo era el de un dios. Hatshepsut —afirma el constructor Ineni— llevaba los asuntos de Egipto según sus propios planes. El país trabajó inclinando la cabeza ante ella, la perfecta expresión divina nacida de Dios. Ella era el cable que sirve para arrastrar el norte, el poste al que se amarra el sur; ella era el guardián perfecto del timón, la soberana que da las órdenes, aquella cuyos planes excelentes pacifican las Dos Tierras cuando ella habla.

Fue la primera en llevar el título de Raet, el dios Ra femenino.[68] Hatshepsut fue una «mujer de oro», «una mujer perfecta con rostro de oro», encarnación del «padre de los padres» y de la «madre de las madres». Gracias a ella, el país vivió efectivamente en paz y todas las ciudades gozaron de tranquilidad.

Es difícil, hoy, imaginar la intensidad de la influencia espiritual de esta mujer faraón que consiguió subyugar a Tutmosis III, ¡pese a la muy fuerte personalidad de éste!

Su corazón, nutrido de sia, la intuición creadora, Hatshepsut no era el juguete de una facción política. Como revela el texto de uno de sus obeliscos, había sido iniciada en los «misterios del primer día» del dios Amón y en su poder efectivo y benéfico.[69]

Por lo que podía afirmar: «He magnificado la Regla [Maat] que Dios ama, pues sé que la vive. Y es también mi pan, y yo bebo su rocío, siendo un solo cuerpo con él».[70]

Un verdadero faraón, estaremos de acuerdo en ello, es en primer lugar un constructor que debe ofrecer a los dioses sus moradas terrestres para que el nexo entre el más allá y este mundo no se rompa. ¡Con Hatshepsut no nos sentimos decepcionados! En un lapso de tiempo relativamente breve, crea varias obras maestras, parcialmente conservadas.

¿Dónde construye? Sobre todo en Tebas, su capital, pero también en Elefantina, en Kom Ombo, en El-Kab, en Cusae o en Hermópolis, la ciudad del dios Tot. Una importancia particular ha de atribuirse al santuario de la diosa-leona Pajet, el Speos Artemidos, cerca de Beni Hasán, en el Medio Egipto.

Lugar extraño e inquietante: desconfiando de las potencias peligrosas que rondan en esos parajes, los ocupantes hicsos habían arrasado la capilla rupestre. Indiferente a nuestras mediocres preocupaciones cronológicas y a nuestro interés por la datación, Hatshepsut afirmó haber expulsado ella misma a los bárbaros y haber restaurado el esplendor salvaje del lugar. La leona Pajet, que erraba por el valle, hacia el oriente, llama al faraón; destruidos por la lluvia, los caminos estaban cortados, y la ausencia de sacerdotes impedía la celebración de los ritos. Con un desorden tal se corría el riesgo de que todo el país se deteriorase y de que se sucediesen las malas crecidas, debido a la esterilidad creciente difundida por el fuego de la leona furiosa. Reconstruyendo el santuario, Hatshepsut la tranquilizó y transformó su violencia en fuerza constructiva. «Yo he hecho prosperar la Tradición —observa—, mi corazón-conciencia se preocupa del porvenir».

La lluvia cesó, el sol volvió a brillar, la crecida hizo de nuevo fértiles las orillas del Nilo y la leona ejerció su vigilancia apartando a los profanos de su santuario. La circulación de las «ofrendas» se recuperó, pues Hatshepsut había glorificado a Maat.

Pero fue en Tebas, la ciudad del Amo del Universo y el país de luz por encima de la tierra, donde Hatshepsut desarrolló un fabuloso programa arquitectónico, con la ayuda de dos altos dignatarios: Hapuseneb, gran sacerdote de Amón y visir iniciado en los misterios de la Enéada, y Senenmut, gran intendente de Amón.[71]

Los proyectos de Hatshepsut eran de envergadura: remodelar el corazón del templo de Karnak y crear un nuevo templo en la orilla occidental.

En Karnak hizo edificar un «palacio de Maat»,[72] la gran morada de la diosa de la rectitud, donde se cumple la iniciación real. En presencia de la Enéada, Hatshepsut es purificada por Horas y Tot. Allí se construyó la admirable «capilla roja», llamada así debido al color de los bloques de granito, y cuya verdadera denominación era «el lugar del corazón de Amón». Depósito de la barca divina, este monumento, rodeado por un jardín, fue cuidadosamente desmantelado. En perfecto estado de conservación, los bloques que se han hallado fueron expuestos durante mucho tiempo en el museo al aire libre de Karnak, cuya capilla ha sido levantada de nuevo recientemente.

Toda una obra ha sido necesaria[73] para estudiar este soberbio libro de piedra que nos ofrece la enseñanza ritual de la esposa divina y faraón Hatshepsut. La vemos prestando juramento respecto a que cumplirá sus funciones sagradas, hacerse coronar, efectuar la «subida real» hacia el santuario, comunicarse con los dioses, presentar las ofrendas de todo Egipto al dios oculto, celebrar la Bella Fiesta del Valle, durante la cual los vivos y los muertos participaban juntos en un banquete, dirigían las ceremonias de la fiesta de Opet, diosa-hipopótamo símbolo de la fecundidad espiritual, y hacían quemar las potencias maléficas en los braseros. Y para aquél que dude del poder de una mujer faraón, puede meditar sobre este texto: «Yo soy un rey que hace eficaces las leyes, juzga las acciones, castiga a quien transgrede su condición. Yo soy un toro salvaje de cuernos puntiagudos que viene del cielo, un halcón que planea sobre las comarcas, un chacal de pasos rápidos que realiza la vuelta a la tierra en un instante».

Esta capilla no fue el único monumento del nuevo centro mágico y espiritual de Karnak en el que Hatshepsut quería «hacer surgir una montaña de oro». Por orden de su divino padre Amón, ésta tomó la forma de varios obeliscos.[74]

Empresa difícil, que necesitaba una mano de obra altamente cualificada de tallistas de piedra de primera clase y barcos especialmente concebidos, de 90 metros de longitud, para transportar, desde Elefantina, a la frontera sur del país, monolitos de más de trescientas toneladas. Sin importarle la distancia, en efecto, Hatshepsut exigía el granito rosa de Asuán, magnífico material de eternidad.

Senenmut se mostró a la altura de la tarea, y su acción fue inmortalizada en los bajorrelieves del templo de Deir el-Bahari. Al llegar los obeliscos, al final de un viaje delicado, hubo una fiesta en el cielo, y todo Egipto se alegró al verlos. Al son de trompetas y de tamboriles, los tebanos aclamaron a su soberana.

Tan característico de la arquitectura egipcia, el obelisco simboliza el primer rayo de luz de la creación, en el origen de todas las cosas. Al disipar las ondas negativas, atrae hacia el templo las fuerzas benéficas y garantiza la circulación de la energía.

Al hacer recubrir las puntas de los obeliscos de electro, mezcla de oro y plata, Hatshepsut iluminaba la morada terrenal de las divinidades. Cuando el disco solar se elevaba entre ellos, sus rayos llenaban el doble país. Expresándose unas veces en masculino, y otras en femenino, la mujer faraón hizo grabar en el granito un texto notable:

He realizado esta obra con un corazón amante para mi padre Amón; iniciada en su secreto del origen, instruida gracias a su poder benéfico, yo no he olvidado lo que había ordenado. Mi Majestad conoce su divinidad. He actuado a sus órdenes, él es quien me guía, yo no he hecho el plan de la obra fuera de su acción, él es quien me ha orientado. No me he dormido pues yo me preocupaba de su templo, no me he apartado de lo que él me había mandado. Mi corazón era intuición ante su padre, he entrado en la intimidad de los planes de su corazón… Yo sé que Karnak es la luz sobre la tierra, la colina venerable del origen, el ojo sagrado del dueño de la totalidad.

Estamos aquí, a nuestro entender, ante la personalidad profunda de Hatshepsut. Pintarla como una ambiciosa, ávida de poder, no se corresponde en absoluto con la realidad. Ella es fundamentalmente una Servidora[75] de Amón, el dios oculto, del que conoce, gracias a un acto de comunión propio de la función real, el supremo misterio. De acuerdo con la tradición faraónica, no se la apropia de manera mística, sino que la formula a través de los monumentos y de los textos jeroglíficos.

El genio constructor de Hatshepsut no se limita a Karnak. Concibe un «templo de los millones de años», edificado en la orilla oeste de Tebas. Adosado al acantilado coronado por la cima tebana, residencia de la diosa del silencio, este «sagrado entre los sagrados» (dyeser dyeseru) es una morada de Amón que acoge a su hija Hatshepsut y la asocia a su secreto. Este nombre no debe nada al azar, y la referencia a Zóser, «el sagrado», faraón de la Tercera Dinastía, recuerda la edificación de la primera pirámide de piedra por el nuestro de obra Imhotep. Siguiendo su ejemplo, Hatshepsut crea un edificio original, formado por una sucesión de terrazas a las que dan ritmo los pórticos, y que llevan al último santuario excavado en la roca.

Ante su obra, hoy, la reina se sentiría contrariada, pues faltan los jardines y los estanques que darían a Deir el-Bahari un aspecto paradisíaco. Lejos de concebir una arquitectura rígida aplastada por el sol, Hatshepsut habría querido que un cofre de verde hubiese protegido un templo escalonado, verdadera suma teológica en la que figuraban juntos los ritos que permitían celebrar el culto de los antepasados y de las divinidades mayores, el culto diario y la confirmación del poder real en el Nuevo Año.

En este lugar, recordémoslo, el faraón Mentuhotep había construido un conjunto simbólico consagrado a Osiris. Hatshepsut consideró a este sabio un modelo e integró su obra en la de ella, orientada hacia la luz creadora, Ra. Así, Osiris, sol de la noche, y Ra, sol del día, se unían de manera monumental.

Hatshepsut guarda la rampa de acceso a las terrazas de su templo con dos leones de piedra que simbolizan ayer y mañana, la montaña de occidente y la montaña de oriente. Con los ojos abiertos perpetuamente, ambas fieras apartaban del lugar sagrado a las fuerzas de las tinieblas, a los enemigos y a los profanos. Al otro lado de este umbral, Hatshepsut podía comunicarse con las potencias divinas, en especial con Hator, dama del occidente, que habitaba en el corazón de la montaña a la que estaba adosado el templo. Por otro lado, vemos al soberano que se encuentra con la vaca, encarnación de la diosa, que lame los dedos largos y finos de su sierva. «Ojo en el ojo —está escrito—, besar el brazo, lamer las carnes divinas, llenar al faraón de vida y de poder».

Es Anubis quien conduce a Hatshepsut, vestida con el ropaje real masculino, por los bellos caminos del más allá y la presenta a Osiris, dueño del cielo. Despojada de su piel mortal,[75b] la soberana es reconocida «veraz de voz» y accede al paraíso donde su alma bogará a través de la eternidad en compañía de las estrellas.

En la terraza superior, adornada con pilares que representan a Hatshepsut y a Osiris, cumple su doble transformación en Osiris y en Ra, tras recorrer pórticos y salas que corresponden con las pruebas del camino iniciático. Así se cumple la espiritualización del ser real, conforme a las enseñanzas del tiempo de las pirámides. Prolongando la antigua sabiduría, Hatshepsut le otorga una nueva formulación, al insistir en lo esencial.

Hatshepsut hace referencia, asimismo, a un tema simbólico, conocido desde el Imperio Antiguo, el viaje al país de Punt,[76] cuya localización es objeto de innumerables debates. Los textos egipcios no se interesan por él, pues les basta saber que Punt es la tierra del dios Amón-Ra, pero una tierra lejana, una especie de paraíso perdido cuya ubicación hay que encontrar «horadando los caminos».

¿Por qué Hatshepsut, al igual que sus predecesores, debe enviar una expedición que pueda llegar a buen puerto? Porque su corazón está habitado por el deseo de magnificar a Aquél que la ha creado y de cumplir su voluntad: establecer Punt en el interior de su templo, plantar los árboles del país del dios a cada lado de su santuario, en su jardín.

La expedición toma los caminos del cielo para alcanzar el mundo de los perfumes y de las esencias sutiles. Guiados por el espíritu de Amón y la voluntad de su soberana, los marinos no podían perderse. La acogida dispensada por el pueblo de Punt fue calurosa; se levantó una estatua que representaba a Amón y a Hatshepsut, hubo banquetes, y los barcos retomaron el camino de vuelta, cargados de maderas preciosas, de gomas aromáticas, de marfiles y, sobre todo, de árboles de incienso cuyas raíces se envolvieron en telas húmedas.

A la llegada, celebrada por un gentío entusiasta, se desarrolló en el secreto de la sala de festejos del templo una escena extraordinaria. En presencia del dios Tot y de la diosa Seshat, que elaborará el inventario de los productos, Hatshepsut midió el incienso de Punt con una varilla de oro fino. Pero no se limitó a calcular, tomó un bálsamo en sus manos y lo extendió sobre sus miembros. Entonces, el cuerpo del faraón exhaló el olor mágico del rocío divino, y todo su ser se transformó en oro brillante como las estrellas.

Se trata de una de las más sorprendentes narraciones sobre una transmutación alquímica, y se comprende, al leerla, la necesidad de viajar periódicamente al país de Punt. Los faraones iban a buscar allí una especie de piedra filosofal, necesaria para realizar la última fase de la obra, la transformación en luz celeste.

Hatshepsut plantó ella misma los árboles de la tierra de dios, reconstituyendo, así, en Deir el-Bahari, el paisaje de Punt. Los árboles proporcionarían el incienso, «lo que hace ser divino», indispensable con ocasión de la celebración de los ritos y de las fiestas. Viva como la luz de Ra, Hatshepsut se asimilaba a ella.

Con ocasión de la Bella Fiesta del Valle, Deir el-Bahari acogía al dios Amón, que venía en barca desde su templo de Karnak. Hatshepsut le ofrecía ramilletes bien surtidos, encarnación de los perfumes sutiles de la creación. Luego, al terminar el día, la soberana se convertía en portadora de luz. Encendía cuatro antorchas que iluminaban estanques de leche y la barca divina que había de bogar por el lago de oro. Los iniciados asistían a esta navegación secreta y, al alba, las antorchas se apagaban en la leche.

En esta ocasión la capilla de las tumbas se transformaba en sala de banquetes. Gracias a la intervención del faraón, b frontera entre los vivos y los muertos quedaba abolida, y el Bello Occidente se convertía en sinónimo de una alegría victoriosa sobre la nada. El paso de la barca de Amón reunía las energías dispersas, permitiendo de este modo el proceso de resurrección.

De vuelta a Karnak, Hatshepsut purificaba la barca y le abría la boca para restituirle su pleno poder, antes de volver al silencio y a la paz de su santuario. Los antepasados habían sido reanimados, y la tierra podía celebrar de nuevo su origen celeste y acoger a los dioses.

Y luego llegó la hora de su partida. ¿En qué fecha y en qué circunstancias desapareció Hatshepsut? Lo ignoramos. Incluso en lo que se refiere a los más ilustres faraones, los textos egipcios no nos cuentan este tipo de acontecimientos. En el estado actual de la documentación, parece ser que a Tutmosis III, en el año XXII de su reinado, ya no lo acompaña Hatshepsut con ocasión de las ceremonias oficiales. Ni crisis de régimen, ni revolución de palacio, ni complot, ni guerra civil. La gran reina faraón había subido al cielo, y Tutmosis III, preparado durante largo tiempo para el ejercicio del poder supremo, gobernaba las Dos Tierras.[77]

La morada de eternidad de Hatshepsut puede haber sido la primera excavada en el Valle de los Reyes,[78] presenta un plano único. Un inmenso recorrido, que adopta una forma vagamente semicircular, desemboca en una cámara funeraria. Se trata del camino más largo (213 metros) jamás trazado en la roca del Valle, y puede pensarse en un intento de espiral, comparable al que adorna la corona roja. El primer sarcófago que Hatshepsut había previsto para ella misma acogió la momia de su padre, Tutmosis I; la reina reposó en el segundo, obra maestra en gres rojo conservada en el museo de El Cairo. La tapa tiene forma de cartucho, que protege el nombre real, el elemento más importante de su ser. Y, en el secreto del «proveedor de vida», la diosa-cielo, Nut, hace renacer a Hatshepsut entre las estrellas. Los ojos de la soberana, transformada en oro, ¿no están, acaso, abiertos para toda la eternidad?

Bibliografía

CALLENDER, G., «Problems of the Reign of Hatshepsut», KMT, 6-4, 1996, pp. 16-27.

—, «Hatchepsout, Femme-Pharaon», Le Dossier d’Archéologie, nº 187,1993.

LACAU, P. y H. CHEVRIER, Une chapelle d’Hatchepsout à Karnak, El Cairo, 1977.

NAVILLE, E., The Temple of Deir el-Bahari, 4 vols., Londres, 1884-1908.

PAWLICKI, F. y G. B. JOHNSON, «Behind the Third Portico. Polish-Egyptian Restorers-Continue Work on the Upper Terrace at Deir el-Bahari», KMT V/1,1994, pp. 41-49.

PIRELLI, R., «Some Considerations on the Temple of Queen Hatshepsut at Deir el-Bahari», Annali Istituto Universitario Orientale, 54, Nápoles, 1994, pp. 455-463.

—, «Quelques aspects méconnus du règne d’Hatchepsout», Egypte, 17, 2000, pp. 3-56.

RATIÉ, S., La Reine Hatshepsout, Sources et problèmes, Leyden, 1979.

TEFNIN, R., La statuaire d’Hatshepsout. Portrait Royal et politique sous la dynastie, Bruselas, 1979.

TYLDESLEYJ., Hatshepsout, la femme pharaon, Paris, 1997.

WERBROUCK, M., Le temple d’Hatshepsout à Deir el-Bahari, Bruselas, 1949.