El reunificador alquimista

El británico Howard Cárter será para siempre el más célebre de los egiptólogos por haber descubierto en 1922 la tumba de Tutankamón, cuyos tesoros están lejos de haber desvelado todos sus secretos. En cambio, se conoce menos que Cárter, antes de ese instante excepcional, estuvo muchos años en Egipto e hizo otro descubrimiento notable, en 1898. Esta vez no hubo largas investigaciones, sino un simple paseo a caballo en Deir el-Bahari y un agujero muy arqueológico en el que se hunden las patas del corcel… El arqueólogo acababa de hallar un acceso a la morada de eternidad de Mentuhotep II,[44] a quien los egipcios consideraron uno de sus faraones más grandes.

Fundador de una nueva era, llamada «Imperio Medio» por los egiptólogos, Mentuhotep II gozó de un renombre comparable al de Zóser pues, al igual que éste, unificó las Dos Tierras, el Alto y Bajo Egipto y, tras un período de disturbios y debilitamiento del poder faraónico, restituirá al país cohesión e influencia.

La tarea, probablemente, no fue fácil, pues ciertos potentados locales, satisfechos con su pequeño principado, no estaban dispuestos a inclinar la cabeza ante un faraón dominador. Una vez sometido el norte y los últimos príncipes de Heracleópolis, Mentuhotep II extendió su supremacía lejos hacia el sur, hasta la Baja Nubia. Y se desarrolló un reinado pacífico, de unos cincuenta años que vio cómo Tebas[45] se convertía en la capital de un Estado digno de su pasado esplendor.

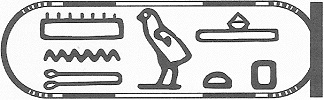

Los nombres del rey describen su programa de gobierno y marcan sus principales etapas: «Dios de corona blanca», debido a su origen meridional y a su punto de partida como soberano del sur, Mentuhotep II fue, con ocasión de la coronación, «el que vivifica el corazón de las Dos Tierras», y luego «el que unifica las Dos Tierras».

Protegido por Montu, temible dios-halcón que incitaba al combate y a la guerra, el rey añade la noción de hotep, «paz, plenitud». Montu-hotep podría traducirse como «guerra y paz», o bien «la paz después de la guerra». Timón de su pueblo, dominando el recorrido de la luz divina, Mentuhotep II fue el modelo de faraón capaz de garantizar la felicidad y el equilibrio en Egipto.

Todavía en vida, se rindió culto a sus estatuas, receptáculos de su ka, su poder creador. Y ochocientos años después de su muerte, seguirá siendo un antepasado venerado. Hatshepsut lo consideró su padre espiritual, la XVIII Dinastía le consagró monumentos, y estará presente en el Rameseo, el templo de los millones de años de Ramsés II.

Su obra, ciertamente, fue considerable. Al dar nuevo vigor a función de visir, jefe del ejecutivo, refundo una administración sólida, otorgó cierta autonomía a las provincias, sin dejar de estar conectadas con el poder central. De sur a norte cubrió Egipto de templos, de los que, por desgracia, sólo subsisten vestigios. En Elefantina restauró edificios antiguos, especialmente el santuario del sabio Heka-ib, del que hemos hablado antes.[46]

En Gebelein, yacimiento mal conocido a unos 30 kilómetros al sur Tebas, Mentuhotep II reafirmó su soberanía, haciendo grabar bajorrelieves que lo representan vencedor de los nubios, de los asiáticos, de los libios y de los rebeldes egipcios (estos cuatro pueblos representaban la totalidad de los enemigos que podían amenazar la armonía de Maat). Gracias a esta victoria y al restablecimiento de las provincias, según el plan de los antepasados, Egipto volvió a ser uno e indivisible. Y el faraón pedirá a Hator, la soberana de las estrellas y diosa del amor, protección divina. Y ésta le ofrece la posibilidad de hacer que su país sea próspero y fecundo, a condición de consagrar regularmente las ofrendas y cumplir con los ritos de purificación. Al alimentar al rey con la leche celeste, Hator confirma y consolida la institución real, sin la cual ninguna armonía terrenal es posible.

El santuario hatoriano de Gebelein, cuyos bloques fueron utilizados de nuevo para un templo edificado en la época tolemaica, fue una especie de programa fundador. Siendo al mismo tiempo su propio padre y su propio hijo, Osiris y Horus, Mentuhotep II saca a la luz las buenas acciones divinas.

Fue en Deir el-Bahari, en la orilla al oeste de Tebas, donde Mentuhotep II creó su obra maestra, en este lugar donde, en el Imperio Nuevo, la reina-faraón Hatshepsut construirá un templo extraordinario.

En el Imperio Medio el lugar estaba todavía virgen. Sin embargo, el grandioso anfiteatro rocoso exigía un monumento digno de él. El rey concibió un conjunto arquitectónico comparable al del Imperio Antiguo: templo del valle, calzada bordeada de estatuas del monarca vestido con la túnica de la fiesta de regeneración y templo llamado «funerario». ¿A qué se parecía este último, hoy reducido al estado de ruinas? Tras pacientes investigaciones, se sabe que se trataba de una vasta plataforma, precedida por un pórtico de pilares cuadrados, sobre la que se hallaba una colina coronada por árboles, es decir, la tumba de Osiris. Mentuhotep II relacionaba de este modo a Amón, el protector del templo, con el señor de la resurrección, y enseñaba la necesidad de juntar el más allá con este mundo. Este cerro osiriano era una nueva formulación de la pirámide; el faraón se asimilaba a la luz, vencedora de la muerte.

Volvamos al caballo de Carter: Mentuhotep II disponía al menos de dos tumbas. Una de ellas era un cenotafio, es decir, una sepultura simbólica, destinada al ka. Un pasillo de 150 metros conducía a una sala subterránea, bajo el montículo, sobre el que surgía una sorprendente estatua del faraón: no precisamente un retrato, sino la representación del rey alquímico con corona roja, con túnica blanca y carnes negras. Nunca, sin duda, se encarnó de manera más sorprendente el proceso de transmutación del individuo reinante en el faraón inmortal.

Mentuhotep II fue el autor de un ritual célebre en la orilla al oeste de Tebas, y precisamente en Deir el-Bahari, conocido con el nombre de Bella Fiesta del Valle, siendo este último un lugar sagrado en el límite de lo visible y de lo invisible donde los vivos podían comunicarse con los resucitados. Viniendo de su templo de la orilla este, la estatua del dios Amón atravesaba el Nilo para alcanzar la «tierra de la vida», a bordo de su gran barca ritual. Aun oculto a la vista de los hombres, el dios manifestaba su presencia. El camino terrestre de la barca, remolcada por sacerdotes puros, estaba cubierto de flores.

Con ocasión de la iluminación de la necrópolis, se presentaba un ramillete llamado «Vida», se hacían ofrendas a los muertos convertidos en justos y el agua del rejuvenecimiento a las divinidades. Los vivos presentes en la tierra participaban de un gran banquete en compañía de los vivos en los paraísos celestes. Los cánticos se elevaban hasta las estrellas, suprimiendo la frontera entre lo perecedero y lo imperecedero. Presentes por sus estatuas, los convertidos en justos transformaban las tumbas en «moradas de gran regocijo».

En el interior de los santuarios, cerrados a la población, se celebraban ritos secretos. Sacerdotes que se cubrían con máscaras del halcón Horus y del ibis Tot vertían aguardiente sobre las estatuas divinas, que así se regeneraban. Elevando el símbolo del cielo, el faraón unía su espíritu al de las potencias creadoras.

Deir el-Bahari era la última etapa de la Bella Fiesta del Valle. Sólo el rey podía caminar hasta el último santuario donde se realizaban los grandes misterios de Osiris, proclamando el triunfo de una vida transfigurada gracias a la veracidad de la voz.

Una vez que se apagaban las antorchas en leche, se terminaban las ceremonias. Y Mentuhotep II volvía a sus deberes temporales, consciente de que el gobierno de Egipto no se reducía a una simple gestión de los bienes materiales. Él, restaurador de la unión de las Dos Tierras, ligaba la felicidad de su pueblo al reconocimiento de los dioses.

Bibliografía

ARNOLD, D., Der Tempel des Königs Mentuhotep von Deir el-Bahari, 3 vols., Maguncia, 1974-1981.

EL-ENANY, K., «Le saint thébain Montouhotep-Nebhepétrê». Bulletin de l’institut Français d’Archéologie Orientale, 103, 2003 pp. 167-190.

FOUCART, G., «Études thébaines: la Belle Fête de la Vallée», Bulletin de l’institut Français d‘Archéologie Orientale, 24, 1924, pp. 1-209.

HABACHI, L., «King Nebhepetre: His Monuments, Place in History, Deification and Unusual Representation in the Form of Gods», Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo, 19, 1963, pp. 16-52.

MAROCHETTI, E. F., «The Temple in Nebhepetre Mentuhotep at Gebelein», en Des Néferkaré aux Montouhotep, Lyon, 2005, pp. 145-163.

SCHOTT, S., Das schöne Fest vom Wüstetale, Wiesbaden, 1952.

VANDERSLEYEN, C., L’Égypte et la Vallée du Nil, tomo 2, De la fin de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire, París, 1995, pp. 17-31.

WINKELMANN, D., «Akh Isut Nebhepetre? The Mortuary Complex at Deir el-Bahari of Nebhepetre Mentuhotep», KMT, 12/3, 2001, pp. 36-49.