Con el calor del mediodía, bajo un sol resplandeciente, navegábamos hacia Asuán. El paisaje cambiaba, se suavizaba. Palmeras, sicómoros, acacias, tamariscos, bosquecillos verdes alegraban las orillas. Aquí y allá, las manchas blancas formadas por unas pequeñas mezquitas coronadas con una cúpula o un minarete. Las aldeas eran más ricas, más risueñas. Los alrededores de Asuán marcaron la entrada en un nuevo mundo. El granito sucedió a la arenisca. La población que vemos agitarse es una mezcla de fellahs, turcos, bicharis, nubios, abisinios, sudaneses. Los tenderetes de los mercados están cubiertos de colmillos de elefante, dátiles, pieles de felinos, especias, productos exóticos. Al fondo del paisaje, el Nilo parece cortado por una cortina de árboles, rocas desnudas, colinas áridas que hacen creer que Egipto acaba ahí y que las fuentes del río están muy cerca.

Mis compañeros estaban encantados con aquel amplio oasis a la salida del árido camino del valle del Nilo. No paré hasta llegar a la isla de Elefantina para estudiar allí dos famosos templos de la buena época. Volví a llevarme otro disgusto: habían sido derribados hacía pocos años. Sólo queda el emplazamiento. Tuve que contentarme con una puerta en ruinas dedicada a Alejandro, hijo del conquistador, y con algunos actos de adoración, jeroglíficos grabados sobre una vieja muralla; finalmente, con algunos escombros faraónicos esparcidos y empleados como materiales en construcciones romanas.

Lo que me hizo saber uno de los guardias de la isla provocó mi furor: eran el nuevo palacio del pacha y un nuevo cuartel los que habían devorado las piedras de los antiguos santuarios. Néstor l’Hote, que advertía mi enojo, dibujaba con ahínco, silencioso.

Fue Rosellini quien me sacó del triste torpor que me abrumaba.

—Venga, maestro —me suplicó—. Creo haber descubierto… ¡la fuente sin sombra!

La excitación de mi discípulo era culminante. En aquel lugar, que se creía mítico, los rayos del sol caían verticalmente el día del solsticio de verano. Los egipcios, gracias a unos sabios cálculos, habían medido allí la circunferencia exacta de la Tierra.

La fuente sin sombra parecía un pozo, una especie de nilómetro que al cabo de un tramo de peldaños daba acceso al río. Los escalones estaban recubiertos de musgo. Rosellini resbaló y cayó pesadamente sobre el costado. Le ayudé a levantarse, pero se negó a continuar, temiendo una nueva caída. Por mi parte, volvía a encontrar la fuerza y la osadía de la juventud en cuanto entraba en contacto con las viejas piedras. Me adentré gozoso hasta el centro de aquel viejo monumento donde tantos sacerdotes habían bajado antes que yo.

Permanecí un largo rato en la penumbra que reinaba en el interior del pozo destinado a captar la luz. Su frescor borraba el cansancio. El tiempo se detenía. Me sentía más solo, ciertamente, desde la ruptura con lady Ophelia, pero aquella soledad estaba atravesada por los soles que iluminaban mis jornadas en Egipto. Tenía la sensación de recorrer las salas de un templo inmenso, del tamaño del país entero, a medida que avanzaba hacia el sur. Desde el principio de mi viaje, me había dado cuenta que ver Egipto en su totalidad era esencial. Al llegar a la puerta del Mediodía, en Asuán, me había llenado de paisajes y de santuarios. Mi sed de Egipto aumentaba por segundos.

Fue al volverme para subir la escalera cuando la vi.

La víbora tenía su mirada vacía fija en mí. Estaba alzada sobre su cola, dispuesta a saltar.

No podía retroceder ni avanzar. Tenía que permanecer tan inmóvil como el reptil. La muerte se me presentaba bajo la forma de esta serpiente que, extrañamente, no me inspiraba ningún temor. Había conocido, a lo largo de mis investigaciones, a numerosas diosas serpientes: la cobra protectora de Egipto, la que se alzaba en la frente del rey para alejar a las fuerzas nocivas de su camino, la que velaba por las cosechas y las siegas. ¿Y qué decir de los reptiles que tenían el valor de letras madres en el alfabeto jeroglífico? Si efectivamente era el egipcio, ¿qué podía temer de un jeroglífico viviente?

Así que subí un peldaño, sin dejar de mirar a la víbora. Se irguió aún más. Continué, muy lentamente. Mi pierna izquierda pasó a menos de un metro de la cabecita plana. Todavía podía atacarme por detrás. No me apresuré.

Peldaño a peldaño, volví a ver la luz del sol que nunca me pareció tan suave.

La mayor celebridad de Asuán es su mercado, el más pintoresco y animado del país. En la entrada, montones de trigo, mijo y arroz vigilados por unos fellahs dormidos, enrollados en sus vestidos a la sombra de los parasoles. Unos niños desnudos, rodeados de moscas, corrían por todas partes. Unos magos que leían el porvenir en unas figuras de geomancia trazadas en el polvo eran avasallados por una clientela muy numerosa. Sorprendí a uno de ellos, un gran sudanés ciego, sonriendo de gusto con la idea de explotar tanta credulidad.

—¿Por qué me ha hecho venir aquí?

—Uno de nuestros hermanos me ha dado noticias alarmantes que nos conciernen. Todos los miembros de nuestra cofradía se han marchado de Egipto. Drovetti ha enviado numerosos informes al pacha para denunciar a los Hermanos de Luxor como peligrosos conspiradores. El pacha ha decidido suprimirlos según sus métodos habituales, con la más absoluta discreción. Estamos despertando sospechas muy graves. El carácter oficial de su misión todavía le protege, pero ¿por cuánto tiempo? Sería mejor regresar a El Cairo lo antes posible, y solicitar su repatriación pretextando problemas de salud. Continuar este viaje sería una imprudencia tal vez mortal.

Pasamos por una callejuela saturada por una caravana compuesta por camellos cansados, cubiertos de polvo. Resoplaban bajo el peso de su carga, que comprendía huevos de avestruz, marfil, pulseras de oro y de plata, escudillas de madera, pieles de animales, cuero, tambores. A la cabeza del cortejo, un borriquillo montado por un anciano cuyas piernas eran tan largas que casi tocaban el suelo. Aromas embriagadores, mezcla de especias y plantas aromáticas, emanaban de las cocinas al aire libre.

—¿Estás fichado por la policía del pacha, Solimán?

—Lo ignoro.

—¿Lo ignoras realmente, hermano, o te niegas a decírmelo?

Guardó silencio.

—Corres riesgos mucho mayores que yo, Solimán. Deja la expedición. Escóndete.

—He jurado protegerle. No faltaré a mi palabra.

La luz ya sólo penetraba por lentejuelas que centelleaban en la tela tendida por encima de la callejuela. La tierra estaba mojada. Unos hombres en cuclillas fumaban el narguile. Otros comían maíz o dátiles. Una pequeña nubia, únicamente vestida con un collar, y con los tobillos cargados de anillas, me tiró de la manga y se escapó riendo.

—Y yo, Solimán, no me echaré atrás. He esperado este viaje toda mi vida. Es la meta y el coronamiento de mi existencia. Cualesquiera que sean los peligros, iré hasta el final. Para impedírmelo, habrá que destruirme. Si tengo que morir feliz, será en esta tierra.

—Olvida, hermano, que debe transmitir a los demás lo que ha visto y percibido. Ya no tiene derecho a vivir para usted mismo.

—No olvido nada. Todavía desconozco Nubia, he rozado Tebas, no he encontrado al Profeta… Mientras mi trabajo no esté terminado, mientras mi desciframiento no esté a punto, no transmitiré nada serio.

—Entremos en esta tienda —sugirió Solimán, súbitamente inquieto—. Nos están siguiendo.

El comerciante, un hombre gordo, rechoncho y calvo, se inclinó ante nosotros y, con un abundante lirismo, nos predicó la extraordinaria calidad de sus productos, cuya fama era nada menos que mundial: flechas, arcos, puñales, mazos, látigos, alfombras, narguiles, turbantes… El mismo buen hombre era todo un bazar. Discutimos el precio de una manta que encontramos al fondo de la tienda, de la cual salimos una hora más tarde.

Solimán observó la muchedumbre.

—Vayamos a tomar un café —dijo golpeando una persiana de madera pintada de azul.

La persiana se abrió en dos, en el sentido vertical, descubriendo una alcoba en cuyo interior estaba sentado un viejo árabe arrugado que vigilaba una cafetera humeante. Nos sirvió dos tazas.

—Estamos a salvo —juzgó Solimán—. Al menos por algún tiempo… Comprendo su resolución, ¿pero le parece razonable?

—¿Acaso es razonable este viaje? ¿Querer sacar a Egipto del silencio y de las tinieblas es razonable? Ese argumento no me convencerá, Solimán. La prudencia ya no se lleva. Hay que vencer por la mano a la adversidad.

—Resulta muy difícil hacerle cambiar de opinión, incluso ante lo imposible.

—¿Drovetti tiene agentes en Nubia?

—No lo creo. La policía del pacha está casi totalmente ausente de esa región. Sólo tendremos que temer a los saqueadores… y a los traidores.

—¿Has identificado a la criatura que Drovetti ha colocado entre nosotros?

Solimán bebió un trago de café.

—Acusar sin certeza sería una infamia. Las palabras pronunciadas ya no se borran. No, no le he identificado.

Hacer hablar a Solimán habría sido un error. Saboreé a mi vez el excelente brebaje, esperando que se decidiera.

—Su discípulo, Ippolito Rosellini, es un hombre extraño. Tiene una mirada pérfida. Se muestra demasiado deferente hacia usted. Así no se comporta un alumno benévolo.

—¿Tienes hechos concretos que reprocharle?

—Es demasiado astuto para cometer faltas burdas. Pero él es quien le llevó a la necrópolis donde fue descubierto el cadáver del monje copto, el excavador de Anastasy. Él es, igualmente, quien le indicó el emplazamiento del nilómetro donde le esperaba una víbora. ¿Y si Rosellini hubiera organizado el primer asesinato y preparado el segundo?

No había ocultado a Solimán el incidente de la fuente sin sombra.

Unos oscuros pensamientos con respecto a Rosellini me habían pasado por la imaginación. Asustado, los había ahuyentado.

—Rosellini no es un traidor.

—De todos modos, evite el lugar más peligroso de la región —recomendó Solimán.

—¿A saber?

—Las canteras.

—¿Las canteras de granito? ¿Ese lugar fabuloso? Solimán, eres mi hermano… ¡no puedes prohibirme semejante gozo!

Solimán meneó la cabeza, desanimado.

—Justo lo que me temía… Por lo menos no pierda de vista el comportamiento de Rosellini… Si es él quien le pide que visiten las canteras, piense que puede ser una trampa.

A la hora de la cena, el ambiente se reveló taciturno. Lady Redgrave, indispuesta, comía en su camarote. El padre Bidant había empezado un ayuno. El profesor Raddi, que había emprendido el estudio de los minerales recogidos desde el principio del viaje, se había retirado a su dominio tras haber engullido un huevo y bebido un vaso de vino. Moktar y Solimán cenaban tortas y habas en la zona de los sirvientes. L’Hote ponía mala cara. Rosellini comía un pollo asado con buen apetito.

—¿Por qué esa cara tan larga, Néstor?

—La morriña, general. Demasiado calor, demasiado desierto, demasiado polvo… Sueño con campos verdes, lluvias, nubes. Recuerdo las madrugadas brumosas con la hierba húmeda de rocío, el fuego en la chimenea, las noches frías en que uno se hace un ovillo en unas sábanas calentadas por un mundillo.

Yo también recordaba los dormitorios helados del colegio, la escarcha, el barro de las ciudades, la capa de plomo parisina que ocultaba el sol durante días enteros, semanas, meses. Recordaba los dedos helados, los resfriados, las bronquitis, los miembros dolorosos, la desesperación de los cielos bajos… ¡Y no añoraba nada!

—General, tiene que decirme dónde vamos. Siempre estoy dispuesto a seguirle, pero me gustaría saber dónde me lleva… ¿Volvemos a Tebas o continuamos hacia el sur?

—No tengo por costumbre ocultarle la verdad, Néstor. Cuando le pedí que viniera a Oriente conmigo, le dije cuál era mi meta: Tebas y el gran sur, hasta donde llega el Nilo. Estamos llegando a Nubia. Continuamos.

Rosellini intervino.

—No nos marchemos de Asuán sin ver el templo de Filé. Los antiguos afirman que es una maravilla.

—Bonitos dibujos en perspectiva —apreció L’Hote, animado.

—Hay otro emplazamiento que no debemos olvidar. Tiene una gran importancia científica.

—¿Cuál?

—Las canteras de granito, maestro.

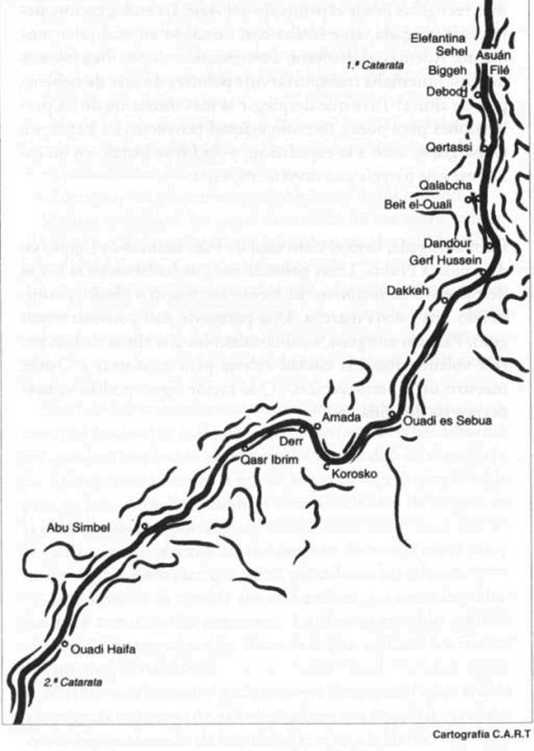

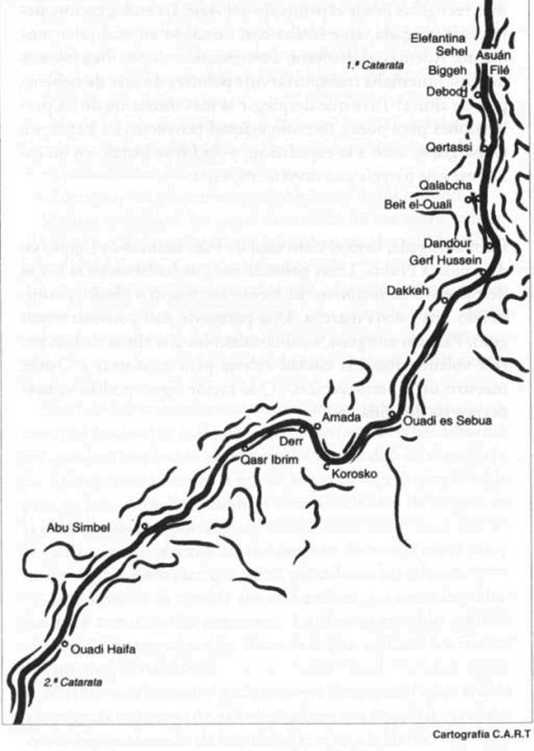

Entre Asuán y Filé, las canteras se extienden en un espacio de más de seis kilómetros. Unos burros ágiles y llenos de ardor nos llevaron primero por unos senderos que ellos solos conocían, senderos que atravesaban mausoleos musulmanes en ruinas antes de desembocar en un océano de rocas de granito sembrado de naos, estelas, columnas y estatuas esbozadas. Aquellas obras habían sido abandonadas a causa de imperfecciones de la piedra. Un coloso de Amenofis III, tallado en la roca y luego desbastado para el transporte hacia «la morada del oro» donde los escultores, «los que dan la vida», le abrirían la boca y los ojos, ha sido abandonado en un camino que se dirige hacia la llanura. El asiento de la estatua tiene la altura de dos hombres. Lo más extraordinario es un obelisco de al menos treinta y dos metros de largo, bien tallado, pero todavía tumbado en la roca de la cual no está totalmente despegado. Una fisura había vuelto el monolito impropio para la elevación. Examinándolo de cerca, me di cuenta de que para desprender un bloque tan colosal los canteros hacían unas muescas con el puntero, cada seis pulgadas aproximadamente, para delimitar la superficie de piedra a extraer. En estas muescas, que podían tener hasta veinte centímetros, introducían unas cuñas de madera que mojaban. Éstas se hinchaban, y aquel sencillo mecanismo bastaba para hacer estallar el granito, ofreciendo a los canteros unas masas listas para pulir. Aquí y allá yacían restos de percutores que servían precisamente para desbastar y pulir.

Nos habíamos dispersado, cada uno admirando una de las regiones de aquel paisaje mineral donde todavía se sentía la presencia de los genios que habían tenido un conocimiento tan íntimo de la piedra que conocían de antemano la más mínima veta y le destinaban su justo lugar en el futuro edificio.

El profesor Raddi, deslumbrado por aquel nuevo paraíso, había reclutado a L’Hote y a Moktar para recoger y llevar las muestras más notables de granito, que seleccionaba con un cuidado meticuloso. Aquella pasión renovada me tranquilizaba.

De nuevo con sus primeros amores, el buen profesor volvía a recuperar las ganas de vivir.

El padre Bidant conversaba animadamente con lady Redgrave. Estaban sentados a pleno sol en un bloque gigantesco de granito rosa. No veía a Solimán. Recorrí algunos metros en dirección a una estela con la intención de apuntar sus inscripciones jeroglíficas y me di cuenta de que el único que se había quedado junto a mí era Rosellini. Con su acostumbrada preocupación por el detalle, tomaba multitud de apuntes.

—Mire esto —dije hincando la rodilla—. Huellas de un plano inclinado… Por él se hacían deslizar los bloques con la ayuda de rodillos y trineos. Eran transportados hasta un desembarcadero durante el estiaje. Los carpinteros construían unas balsas muy grandes bajo las piedras; cuando llegaba la crecida, levantaba aquellas masas y las transportaba por todo Egipto. Sin duda una parte de los colosos, una vez levantada, permanecía sumergida con objeto de perder al menos la tercera parte de su peso. Qué cantera más fabulosa, Ippolito… Los egipcios no sólo sabían extraer, pulir, tallar. También tenían talento para la organización y la distribución del trabajo, la creación de lo sagrado a la escala de todo un país.

Mi discípulo permanecía serio, como si no apreciara mis palabras.

—¿Qué es lo que le permite imaginar todo eso, maestro?

—No imagino, Ippolito, veo. Veo estas escenas como si las viviera mientras le hablo. Encontraremos los documentos que lo confirmarán.

En la mano izquierda, Rosellini tenía una piedra negra que había servido de percutor.

—¿Y si se equivocara? ¿Si los antiguos egipcios no hubieran sido más que unos bárbaros, como los de ahora?

Contemplé pasmado a mi discípulo. Mi vista se nubló. Me pareció que levantaba el brazo, como si quisiera golpearme.

—He debido oír mal, Ippolito… después de lo que hemos visto y sentido cómo…

El brazo inició un movimiento agresivo. No me moví. Prefería morir antes que aceptar la traición de un hombre en quien había confiado plenamente.

De pronto, los ojos de Rosellini cambiaron de expresión. Le invadía el temor, como si hubiera descubierto una presencia detrás de mí. Su mano se abrió. La piedra afilada cayó al suelo.

—Perdóneme, maestro, estaba desvariando. El calor, seguramente… Déjeme anotar el texto de esta estela. No se exceda trabajando. Le necesitamos tanto.

Me sentía incapaz de hablar. ¿Habría soñado? ¿Había ideado mi discípulo un proyecto asesino contra mí? Aquello no era más que una horrible pesadilla. Además tenía la prueba, ya que había renunciado espontáneamente a su primera intención, suponiendo que ésta hubiera existido alguna vez.

El aire ligero y el sol ardiente que reinaban en las canteras purificaron aquellos momentos tenebrosos.

Me estremecí cuando descubrí a Solimán, con el rostro grave como el de un juez, en el montículo que dominaba el lugar donde me encontraba con Rosellini.

Moktar adoptó un aire grave.

—Es totalmente imposible —afirmó una vez más—. El Isis y el Hathor no pueden cruzar la catarata.

Impresionado por haber sido admitido en mi camarote, que cada día rebosaba más de papeles y estatuillas compradas por Rosellini, Moktar, el sirviente de Drovetti, falsamente contrito, me transmitía las órdenes de la administración egipcia.

—¿Qué solución me propones? —pregunté, conciliador.

—Lo que no desea Alá no pueden realizarlo los hombres.

—Muy bien. ¿No existen, más allá de la catarata, otras embarcaciones que nos llevarían a Nubia?

—Tal vez… pero tendríamos que descargar el Hathor y el Isis, y transportar en camellos el material de la expedición hasta el desembarcadero, frente a Filé.

Sonreí, radiante.

—¡Pues bien, descarguemos!

Filé, la isla sagrada, la morada de la gran maga, me reservaba una desagradable sorpresa. Un dolor de reumatismo en el pie izquierdo me impedía caminar. El sentido común me habría aconsejado el reposo, pero ¿cómo permanecer inmóvil cuando el templo de Isis se encontraba tan cerca?

Sostenido por Solimán, monté un burro para atravesar las canteras de granito rosa, erizadas de inscripciones jeroglíficas. Tras haber cruzado el Nilo en barca, me ayudaron cuatro hombres reforzados por otros seis, pues la pendiente era casi vertical. Me llevaron sobre sus hombros y me subieron hasta un pequeño santuario donde me había preparado una habitación en unas viejas construcciones romanas muy parecidas a una cárcel, pero muy saneadas y protegidas del viento.

La isla tenía un suelo muy árido. Unas rocas de granito defendían sus costas. Ofrecía el más admirable grupo de ruinas que jamás había contemplado en un espacio tan limitado. Algunas palmeras, unos hierbajos y unas flores naranjas y amarillas daban una ilusión de frescor.

El padre Bidant se inclinó sobre mí.

—¿Sufre usted mucho?

—Lo bastante como para permanecer aquí inmóvil cuando debería deambular por el templo.

—¿Aceptaría mi brazo?

—Con mucho gusto, padre. Unos cuantos pasos acelerarán mi curación.

Caminamos penosamente hasta el pasaje central del pilón exterior, donde Néstor l’Hote lloraba contemplando una inscripción. Intrigado, ¡creí que había adquirido de pronto el pleno y entero conocimiento de los jeroglíficos! Acercándome al objeto de su emoción, me desengañé.

—¡Lea, general, lea! ¡Qué maravilloso recuerdo!

El año VI de la República francesa, el 13 de mesidor, un ejército francés al mando de Bonaparte descendió a Alejandría. Veinte días después, el ejército hizo huir a los mamelucos a las pirámides. Desaix, comandante de la primera división, los persiguió más allá de las cataratas, donde llegó el 13 de ventoso del año VII.

Conmovido, abandoné al dibujante a su entusiasmo patriótico para examinar los innumerables bajorrelieves del gran templo. El dominio de Isis estaba dedicado al culto y a los misterios accesibles a los únicos iniciados cuya vida era lo bastante pura a los ojos de la gran diosa. Vivieron aquí hasta el siglo V después de Cristo y fueron arrojados por persecuciones. Comprendí que el último monumento elevado por los egipcios no contenía ninguna nueva forma de divinidad. El sistema religioso de este pueblo estaba tan unificado, tan ligado en todas sus partes, y detenido desde un tiempo inmemorial de un modo tan absoluto y tan preciso que la dominación de los griegos y los romanos no produjo ninguna innovación: los Tolomeos y los Césares sólo han vuelto a hacer, en Nubia como en Egipto, lo que los persas habían destruido durante las invasiones, y restablecido templos allí donde los hubo anteriormente, dedicados a los mismos dioses. Aquella formidable visión de lo sagrado que expuse con ímpetu no convenció al padre Bidant, que sin embargo escuchó atento mis palabras.

—Mi creencia me basta, Champollion. No debería enardecerse con esas contemplaciones antiguas. Haría mejor en vigilar a los que le rodean. Mi gota se volvió más dolorosa.

—¿Qué insinúa, padre?

—Néstor l’Hote es un personaje muy curioso… ¿No sería su ahogamiento un simulacro? Desconfío de él desde el principio de nuestro viaje. Dos o tres veces me ha parecido verle en compañía de árabes más bien sospechosos, seguramente esbirros de Drovetti o del pacha. Mucho me temo que nos traicione.

Impresionado por las declaraciones del religioso, intenté recordar los momentos en que el comportamiento de L’Hote habría resultado condenable. El sufrimiento que me causaba mi pie me impedía reflexionar.

—Es usted demasiado ingenuo, Champollion. ¿Realmente cree que un hombre como L’Hote haya emprendido una aventura tan peligrosa sólo por el placer de dibujar? Piense en el interés…, es lo que mueve el mundo. Ese L’Hote no vale más que cualquier otro. Si le han ofrecido dinero para espiarle, la conspiración ha sido fomentada en Francia. Su instigador sólo puede ser Drovetti.

—Lléveme al suroeste de la isla, ante la puerta de la sala de las columnas.

—¿Por qué ese lugar?

—Un recuerdo, padre, un simple recuerdo.

El religioso comprendió que guardaría silencio sobre ese punto. No deseaba confiarle mi esperanza de contemplar allí un pequeño obelisco de arenisca cuya litografía había recibido. Me había permitido identificar una tarjeta y descifrar en ella el nombre de Cleopatra, escrito como lo había previsto. Aquel precioso testimonio era una etapa esencial en el camino de la comprensión de los jeroglíficos. Una verificación en el original resultaba indispensable y me daría una clave, gracias a la cual tal vez podría prescindir de aquel dichoso Profeta que huía continuamente.

En lugar del obelisco encontré a lady Redgrave, envuelta en una amplia tela de algodón blanca que le dejaba los hombros descubiertos. Acostumbrada al sol, no llevaba sombrero, suficientemente protegida por su abundante cabello rubio veneciano que había dejado suelto.

—Su obelisco se encuentra ahora en el museo Británico, señor Champollion. Mi tío lo necesitaba para sus trabajos. Ha llegado en buen estado.

El tono de su voz pretendía ser áspero. Me estaba asestando un golpe que deseaba fatal. Pero su mirada me hablaba de otro modo.

El padre Bidant, optando por evitar una disputa, me llevó más lejos.

—Renunciemos al gran sur y volvamos a El Cairo lo antes posible —me recomendó—. Este país es aterrador. Nos hará morir a todos.

—A la buena de Dios, padre… La verdad es que no me decido a prolongar la aventura.

—¿Por fin vuelve a ser razonable?

—Lady Redgrave me ha indicado la única decisión que se puede tomar…, la ausencia de ese obelisco me obliga a buscar la otra huella que ha preludiado mis primeras intuiciones, que debo comprobar sobre el terreno.

—¿Otro obelisco?

—Un templo entero.

—¿En Tebas?

—No, padre. En el gran sur. Allí donde vamos.

No volví a mi lecho inmediatamente. Me sentía con fuerza suficiente para pasearme por la galería del gran templo que daba a la escalera ante la cual atracaban las barcas. Aunque el sol abrasaba, el lugar era fresco y relajante. Cada uno de los capiteles de la columnata era diferente, alegrando la vista con la delicadeza del modelado. La sonrisa de la diosa estaba inscrita en la piedra.

La fiebre fue tan fuerte que fui presa del delirio. El rostro de lady Ophelia se confundía con el de la diosa Isis, que recibía la simiente de Osiris, muerto para dar a luz a un hijo, Horus, que restablecía la justicia y el orden alterados por su hermano Seth, asesino de su padre. Los relieves de Filé daban vueltas a mi alrededor, revelándome la verdadera naturaleza de Isis, la Naturaleza creando según un plano preconcebido por los dioses. La gran diosa se convertía en Hathor, el templo de Horus, la sonrisa del cielo, la eterna alegría de las estrellas, madre y nodriza de la luz. Isis y Hathor, la misma y la otra, la sonrisa del más allá que hace madurar las cosechas y reverdecer los campos. La misma mujer, la que nunca cambia, el amor celeste.

—¡Maestro! ¡Maestro! ¡Lo he conseguido!

Las exclamaciones de Rosellini me sacaron de mi sueño. Me enderecé en mi cama.

—¡Maestro, un naos! ¡Un naos entero! Lo he encontrado en las cámaras subterráneas del templo. Lo he conseguido por un precio módico… ¡El único intacto de todo Egipto!

Rosellini se lanzó en una descripción detallada de aquel bloque monolito, el sanctasanctórum del templo, que contenía la estatua del dios que sólo el faraón podía contemplar.

—También tengo para usted una carta de Francia.

—¡Démela, rápido!

Una larga misiva de más de cuatro páginas firmadas por mi hermano Jacques-Joseph. Evocaba sus cartas precedentes que, desgraciadamente, debieron perderse. Me describía el frío parisino, las lluvias, la niebla, me deseaba mucho éxito y sobre todo muchos hallazgos que fundarían la ciencia egiptológica y harían renacer la espiritualidad de los faraones. Me hablaba de mi salud, que imaginaba mucho mejor que en Francia, de su impaciencia por leer los innumerables apuntes que no dejaría de redactar. Me reservaba para el final una mala noticia que le apenaba mucho: mi candidatura a la Academia había sido rechazada una vez más. Mi fama ante la ciencia oficial no dejaba de disminuir. Las campañas de calumnia iban a buen paso. Me suplicaba que no me afligiera por eso y que confiara en el porvenir.

—Tengo hambre —le dije a mi discípulo—. Prepáreme una comida consistente para celebrar mi curación.

Todos reunidos, organizamos un gaudeamus en el emplazamiento de la catarata, sentados a la sombra de un santol, una mimosa muy espinosa, el único árbol del lugar, frente a los rompientes del Nilo cuyo rumor me recordó nuestros torrentes de los Alpes. La majestuosidad del sitio, la absoluta serenidad de las piedras, a las cuales no afectaban las pasiones humanas, nos redujeron al silencio. Nos preparábamos para cruzar una frontera y nos dábamos cuenta de la gravedad del acontecimiento.

Más tarde me hice desembarcar en la rocosa Biggeh cuyo granito tenía el color de la sangre. Allí estaba inscrito el recuerdo de Osiris volviendo a la vida. No muy lejos, el Nilo se abría paso a través de un montón de escollos, abriendo canales de piedra donde brincaban las aguas en una alegre ceremonia. La voz de la catarata, potente y autoritaria, llenaba nuestros oídos. Unos nubios, completamente desnudos, nadaban entre las rocas valiéndose de paquetes de cañas que empujaban delante de ellos como si fueran flotadores. Uno de ellos se dirigió hacia nosotros, sin preocuparse por la presencia de una dama, y nos invitó a tomar té en su aldea de chozas, más allá de las ruinas de un templo.

Tuve ganas de sentarme allí y quedarme a esperar la resurrección de Osiris. El hombre, en aquel territorio aislado, apenas era tolerado. Néstor l’Hote interrumpió mi meditación.

—¿Qué ha decidido realmente, general? Corren rumores… Su salud, los peligros… Necesito saber.

—Continuamos. El gran sur no nos decepcionará.

—Aquí está nuestra nueva escuadra —anunció Moktar, servil.

Aquella flotilla del otro lado de la catarata se componía de un buque insignia, una dahabieh con bandera francesa y toscana, de dos barcas con bandera francesa, otras dos toscanas, una barca de provisiones con bandera azul y una última que llevaba la fuerza armada, es decir, Moktar y algunos esbirros. El buque insignia estaba armado con el cañón que nuestro amigo Ibrahim Bey nos había ofrecido. Aquella dahabieh era un buque de gran tamaño cuya zona habitable estaba acondicionada de un modo casi lujoso. Cada uno de nosotros disponía de un dormitorio y un cuarto de aseo; las zonas comunes comprendían un comedor y una sala amueblada con dos divanes y un piano.

Moktar me explicó con afectación que la dahabieh había estado sumergida durante cuatro días para limpiarla de ratas y de parásitos. Los policías del pacha habían incluso montado la guardia para evitar el regreso de los roedores.

—Quiero ver la parte delantera del barco —exigí.

—Ésa no es la costumbre.

—Me da lo mismo. Tengo que conocer la totalidad del navío al cual se confiarán las vidas de los miembros de mi expedición.

—Normalmente los viajeros no van…

—Yo no soy un viajero normal. Apártese de mi camino.

Moktar se inclinó. En aquel momento, un marinero se hundió en el agua con una tabla en la mano para clavarla debajo de la quilla del timón. Serviría de freno.

La parte delantera del barco estaba ocupada por una cocina detrás de la cual un pequeño mástil, con una vela latina, estaba enlazado a una verga inmensa. Junto a la cocina, un camarote con una ventana minúscula, de la cual emanaba una música lancinante.

Entré. Allí estaban amontonados unos diez marineros, tocando el tamboril y la flauta. Otros, envueltos en sus albornoces, estaban tumbados en el suelo como fardos de ropa vieja. Su única riqueza consistía en un sillón de mimbre reservado para su jefe. Aquellos hombres vivían rodeados de mugre, en la miseria más insoportable.

—Exijo que se ofrezca un alojamiento decente a estos marineros —le dije a Moktar, que venía pisándome los talones.

—Imposible… Si cambia sus costumbres, no querrán trabajar. Este camarote les pertenece. Lo han construido con sus manos. Cada uno de ellos tiene su lugar aquí. Si les insulta echándoles, se rebelarán.

No tuve más remedio que avenirme a razones. Hacer felices a los demás en contra de su voluntad era una necedad. Acababa de recibir una lección de humildad que no olvidaría.

Volviendo al puente, descubrí un espectáculo increíble. Habían añadido otra barca a la expedición. La del profesor Raddi, que había amontonado allí las innumerables muestras de piedras recogidas desde el principio del viaje. La embarcación, demasiado cargada, amenazaba con hundirse en cualquier momento. Además, el profesor, amonestando a unos diez jóvenes nubios, ¡intentaba transportar una palmera de más de ochenta pies de altura! Tuve que desplegar la más insistente de las persuasiones para poner término a aquel proyecto. La barca, sin embargo, se unió a la expedición, y Raddi se instaló en un camarote que parecía una caverna rupestre.

De madrugada, bajo el cielo azul de Filé, salimos de Egipto en dirección a Nubia. Unas golondrinas que bailaban en la luz se despidieron de nosotros. El viento fue nuestro aliado, permitiendo una buena marcha. Una pareja de patos silvestres nos guió. Para los antiguos, simbolizaban las dos almas de una pareja volando hacia la ciudad celeste para encontrar a Osiris, maestro de la resurrección. ¿Qué mejor signo podían concedernos las divinidades?