—¿Cómo ha entrado aquí? —me indigné viendo a lady Ophelia Redgrave en mi camarote.

—Con la ayuda de Rosellini, señor Champollion. No puede quedarse encerrado.

—Tengo mis motivos.

—Los conozco. Rosellini y L’Hote me han hablado de su horrible descubrimiento.

—Más horrible de lo que supone. El nadador desnudo que recibió su limosna, ese desdichado monje copto, estaba al servicio de Anastasy. Es la banda rival, la de Drovetti, quien le ha matado.

—No tiene ninguna prueba. Puede tratarse de un ajuste de cuentas local.

—Si estoy en lo cierto, la guerra está declarada. Todos estamos en peligro. No tengo derecho a hacerle correr estos riesgos extremos.

—Ya no somos niños, Champollion. Reunámonos y decidamos juntos. Que cada uno asuma sus responsabilidades.

La dulce y bella inglesa manifestaba una voluntad que no me desagradaba.

—Soy el jefe de esta expedición, lady Ophelia Redgrave, y no tengo intención de compartir mi autoridad con nadie.

—Un jefe que duda de sí mismo —ironizó agitando su abanico—. Un jefe que se retira en la soledad en lugar de ir al frente.

Herido en lo vivo, cogí su muñeca, apartando el abanico que ocultaba su rostro.

—No se equivoque, lady Ophelia. Tuve un momento de debilidad, sin duda… Gracias por animarme de nuevo. Sea mi embajadora, ¿quiere? Pregunte a nuestros compañeros si desean continuar esta aventura sabiendo que nos persiguen los esbirros de Drovetti. Unos esbirros que incluso pueden matarnos. Si uno de ellos desea renunciar, que venga a verme aquí.

—Aprecio esta misión, Jean-François. La cumpliré inmediatamente.

Una hora después salí de mi camarote.

Nadie había renunciado.

Ya era de noche cuando llegamos a Denderah. Una noche olorosa y apacible. Había un magnífico claro de luna y sólo estábamos, según mis cálculos, a una hora de distancia de los templos. ¿Quién habría resistido a la tentación? Cenar y partir en el acto fue cosa de un instante.

Solos y sin guía, la cabeza envuelta en unos albornoces blancos, armados hasta los dientes, partimos campo a través. Caminamos valientemente, cantando las marchas de las óperas más recientes para calmar nuestra impaciencia. Pero no encontramos nada y temimos habernos perdido. Atravesamos un bosquecillo de palmeras, y luego unas hierbas altas, zarzas y malezas.

Una llanura vacía, desierta, sin fin.

¿Había que retroceder? Ni hablar. Los templos se encontraban forzosamente en aquellos parajes. Sentía su presencia amistosa.

Lady Ophelia nos convenció de que gritáramos todos juntos para señalar nuestra presencia. Sólo nos contestaron los ladridos de unos perros vagabundos. L’Hote, animado por un ardor inagotable y tomándoselo en serio, nos aconsejó que continuáramos. No temía a los demonios nocturnos.

Fue en un recodo del camino pedregoso donde vimos a un fellah dormido bajo una acacia. Cubierto de harapos negros, auténtica momia ambulante, puso pies en polvorosa. L’Hote le atrapó. Aterrorizado, tembloroso, escuchó nuestras preguntas y aceptó guiarnos hasta los lugares santos. El pobre diablo, flaco y seco, nos había tomado por una tribu de beduinos. Un europeo, sin vacilar, nos habría considerado como un cabildo de cartujos belicosos. El fellah nos puso en el buen camino y acabó caminando de buena gana. Nos guió muy bien y le tratamos de igual modo.

Al cabo de una ruda marcha de dos horas, el templo de Denderah apareció por fin.

¡Allí, ante el inmenso pórtico bañado en claridad celeste, qué extraordinaria sensación! Bien puede medirse, pero dar una idea de él ¡es imposible! Es la gracia y la majestuosidad unidas al grado máximo. Una paz indescriptible y una magia misteriosa reinaba sobre aquellas columnas gigantescas, sumidas en unas espesas tinieblas que contrastaban con el deslumbrante claro de luna.

L’Hote encendió una hoguera de hierbas secas en el interior. Un grito de entusiasmo brotó de todas las gargantas. La fiebre y el entusiasmo se apoderaron de nosotros. Nos abrazamos los unos a los otros, en la exaltación de descubrir un templo admirablemente bien conservado, de revivir las horas de meditación y de oración que habían vivido los sacerdotes egipcios durante milenios. Hasta el padre Bidant parecía subyugado.

Nos quedamos dos horas en éxtasis en el interior del templo de Denderah, corriendo por las grandes salas con nuestro farolillo, intentando leer escenas e inscripciones.

—Deberíamos pasar la noche aquí —sugirió Rosellini.

—No. No tenemos el material necesario para estudiar. Volvamos a los barcos por el buen camino y regresemos lo antes posible.

Con el pensamiento lleno de sueños, mis compañeros formaron en procesión para dirigirse hacia el Nilo. Quise cerrar la marcha, con una antorcha en la mano.

Una sombra se perfiló detrás de mí. Desenvainé mi sable.

—¿No tendrá usted miedo de una mujer, Champollion?

La luz rojiza bailaba en el fino rostro de lady Redgrave.

—No se quede atrás, lady Ophelia. Podría ser peligroso. Probablemente hay merodeadores.

—No les tengo miedo —dijo levantando la cabeza hacia el cielo estrellado—. Ya no temo a nada. Me ha hecho vivir el momento más intenso de mi existencia. En el interior de ese templo, en presencia de las divinidades, he sentido la realidad de otro mundo, mucho más real que el que nos ofrecen nuestros ojos. Es usted quien me ha traído aquí, Jean-François Champollion. Quienquiera que sea realmente, no lo olvidaré nunca.

Me hubiera gustado interrogarla, preguntarle el significado de aquellas extrañas palabras, disipar el equívoco respecto a mí…; pero lady Redgrave estaba ahora en el centro de la procesión.

Volvimos al templo a las siete de la mañana, provistos del equipo necesario para levantar los planos y copiar textos y escenas. Lo que era magnífico a la luz de la luna lo era aún más cuando los rayos del sol nos hicieron distinguir todos los detalles. Vi entonces que el templo era una obra maestra de arquitectura, pero cubierto de esculturas del peor estilo comparadas con la mano divina de los escultores de los tiempos antiguos. Los bajorrelieves de Denderah datan de una época de decadencia. El edificio, que está dedicado a Hator, la diosa de la alegría, capaz de engendrar la brillantez de las estrellas, fue comenzado, al menos en su forma presente, por los ptolomeos y acabado por los emperadores romanos. Pude incluso determinar, gracias a los nombres reales inscritos en las tarjetas, que los principales constructores se llamaban Cleopatra, Cesarión y Augusto. Si la escultura se había deteriorado, la arquitectura, menos propensa a variar, ya que es un arte cifrado, se ha mantenido digna de los dioses de Egipto y de la admiración de los siglos.

Nos quedamos contemplando las gigantescas columnas del pórtico. En realidad, son unos inmensos instrumentos musicales, unos sistros coronados por cuatro rostros de la diosa Hathor. Agitándolos, los iniciados desencadenaban un zumbido que difundía las vibraciones divinas por todos los confines del mundo. Sospecho que el templo entero es un haz de resonancias que actúa en nuestras almas y nuestros cuerpos. Unos vándalos, entre los cuales hubo cristianos fanáticos, por desgracia han desfigurado varios retratos de la diosa del amor, como si ésta pudiera turbar sus creencias. Como ella es quien se encarga de recibir a los muertos en la orilla del otro mundo, no estoy seguro de que hayan sido muy bien acogidos allí. Estoy convencido de que nuestros actos conocerán su repercusión en lo invisible. Quien haya destruido será destruido.

—¡Qué me den una pala y me dejen aquí! —exigió L’Hote—. ¡El templo está medio hundido en la arena! La mitad de las columnas es invisible… ¡Qué perspectiva, cuando todo esto esté despejado!

La arena, ciertamente, ha sido la aliada de Denderah. Ocultando buena parte de sus relieves, los ha protegido de los iconoclastas. Habrá que proponerse quitarla y restituir el edificio en su esplendor original.

En compañía de Rosellini, caminé hasta el fondo del santuario, avanzando paso a paso en el misterio del templo, sin olvidar levantar la mirada hacia el techo donde se desplegaban cuadros astrológicos; cartas del cielo, divinidades del cosmos.

—¡Qué inmenso trabajo nos espera, maestro! Se necesitarán decenas de años para copiar y traducir este gigantesco libro.

—Y más aún para comprenderlo, Rosellini. Ahora entiendo el significado de las palabras de Napoleón.

—¿Es que estuvo con él?

—Sí, en Grenoble, cuando regresó de la isla de Elba. Fue mi hermano, del cual había hecho su secretario, quien organizó aquella entrevista. En la recepción de los órganos constitucionales, el emperador me distinguió en la muchedumbre y me prometió hacer imprimir mi diccionario de la lengua copta.

Incluso deseaba que el copto fuera la lengua oficial del Egipto moderno. Napoleón estaba fascinado por Egipto. Llevaba con él un talismán y creía que la magia de las pirámides le protegía. Estaba convencido de que los antiguos egipcios disponían de conocimientos prodigiosos. Él conocía Egipto. Yo soñaba con él.

El fellah harapiento, nuestro excelente guía, se acercó a mí y quiso hacerme descubrir otra maravilla. Levantando una losa, dio acceso a un pasillo subterráneo que llevaba a una cripta. En sus muros vi, a la luz de las antorchas, extraordinarias figuras que hablaban de la fabricación del oro espiritual. Tras la astrología en el techo del templo, la alquimia en sus cimientos ocultos. Sólo el faraón tenía acceso a estas ciencias sagradas.

El fellah y yo estábamos sentados en el polvo, fascinados por el espectáculo de estos símbolos, vasija, serpiente alzada, cabeza de halcón, que explicaban cómo el hombre se convertía en luz.

—¿Te has cruzado con el que se hace llamar el Profeta? —pregunté.

—No hay más Dios que Dios y Mohammed es su profeta —contestó, ofendido.

—Se trata de un personaje de gran estatura con una barba blanca tallada en punta —insistí—. Camina con un gran bastón de puño de oro. Comprende los signos y las figuras de los antiguos.

El fellah agachó la cabeza, dejándola reposar sobre sus rodillas. Reflexionó largamente.

—Un hombre parecido a ése vino aquí, hace dos lunas… yo no le vi. Pero dicen que se quedó toda una noche sobre el tejado del templo.

—¿Le vieron marcharse?

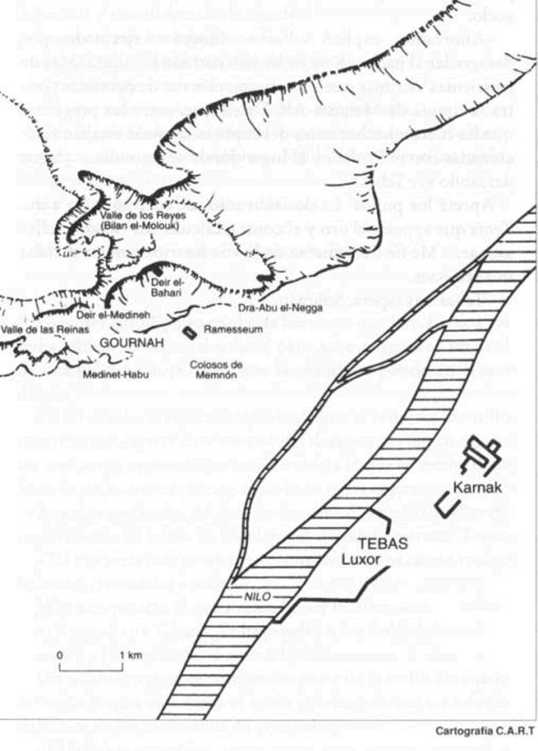

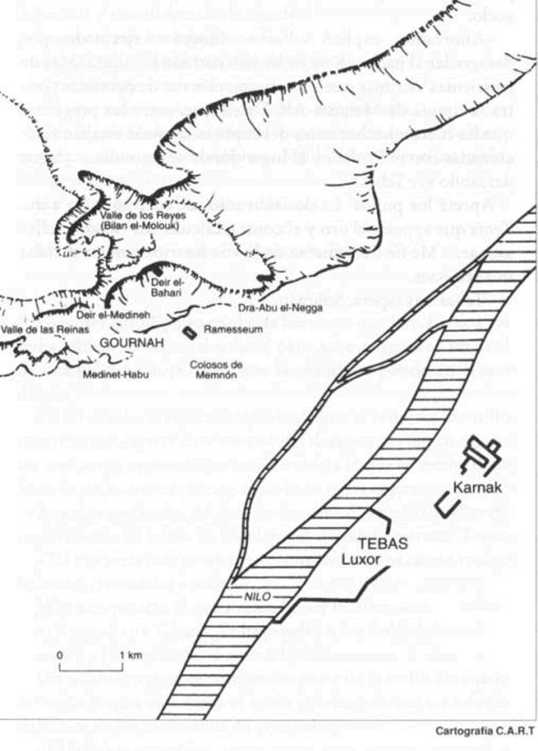

—Dicen que se embarcó en una falúa y que tomó la dirección de Tebas.

Siguiendo un pasillo ascendente en cuyos muros estaban representados unos sacerdotes formando una procesión inmortal, accedí a mi vez al tejado del templo de Denderah. La belleza del espectáculo me embriagó de inmediato. El campo, el Nilo, las colinas del desierto, formaban un cuadro de una serenidad absoluta cuyo centro ocupaba el templo. Los astrólogos, «los sacerdotes de la hora» como les llamaban los antiguos egipcios, venían aquí a aprender su arte.

Los colores de la puesta del sol ya empezaban a revestir las piedras con una luz cálida y dorada.

Lady Redgrave estaba sentada en una de las esquinas del tejado, con la mirada fija en un palmeral que sobrevolaba un ibis con las alas desplegadas. Se había quitado el sombrero. Su cabello rubio veneciano caía en volutas sobre sus hombros. Su piel, tan blanca cuando llegó a Egipto, estaba ahora morena, dándole un encanto oriental. Vestida con una blusa amarilla y una falda negra, nunca había estado tan hermosa.

Denderah, templo de la diosa del amor… ¿no se encarnaba en esta mujer misteriosa, de rostro perfecto, cuya dulzura ocultaba la pasión? ¿No me ofrecía la visión de una felicidad imposible y sin embargo tan presente, mientras el sol bajaba sobre el horizonte?

Volvió la cabeza con extrema lentitud.

—Sabía que estaba ahí, Jean-François. Venga a sentarse a mi lado.

—Lady Ophelia, me hubiera gustado preguntarle…

—Cállese. Hablaremos un poco más tarde. Déme la mano.

El poniente se abrasó. Las luces del último sol, jugando con el verde de las palmeras, extendieron un manto naranja sobre los campos donde se elevó un aire de flauta.

Una sola jornada dedicada a Denderah… ¡Qué sacrilegio! Pero había que continuar la ruta, llegar a Tebas donde el Profeta sin duda se había refugiado. En mi camarote, sobre mi mesa de trabajo, estaban desplegados los cuadernos donde había hecho constar mis descubrimientos más recientes. Empezaba a leer los jeroglíficos, ciertamente, pero tanteando, como un lector principiante que identifica letras, a veces palabras, raramente frases. Todavía me faltaba una clave de coherencia.

Mi pensamiento caminaba entre la vida y la muerte, que dos cartas me habían igualmente prometido antes de que saliera para Egipto. Una y otra, ciertamente, habían comenzado a revelarse a medida que progresaba hacia el sur. Aunque Abdel-Razuk había desaparecido y Moktar fingía ser un sirviente apagado y obediente, la sombra de Drovetti y de su amo el pacha seguían planeando por encima de nosotros. Pero también estaba la magia bienhechora de los Hermanos de Luxor, el Egipto de los templos, lo sublime de un viaje que me llevaba más allá de toda esperanza… Aquello era la verdadera vida, la vida renovada, el más precioso de los tesoros.

¿Qué iba a reservarme Tebas, la hermana mayor de todas las ciudades, el corazón de todos mis sueños desde la adolescencia?

¿Qué quedaba de la mayor y más famosa capital del antiguo mundo? Llamaron a mi puerta. Abrí.

El profesor Raddi solicitó una entrevista que le concedí en el acto.

—No hemos tenido ocasión de hablar desde el principio de nuestro viaje —empezó diciendo, sentándose en mi cama y sobre algunos papeles que había dejado ahí—. Quiero declarar que estoy muy satisfecho, con las piedras recogidas y con las perspectivas científicas que vislumbro.

—¡Me alegra saberlo, profesor! Es usted tan solitario que no me pareció conveniente molestarle en sus investigaciones.

—Se lo agradezco, Champollion… Efectivamente, me he acostumbrado a no comunicarme demasiado con la humanidad. Me aburre. Las piedras me hablan mucho más, y también me dan el sentido de la observación, añadió con aire sombrío.

—¿Qué quiere usted decir?

El profesor Raddi miraba fijamente delante de él como si yo no existiera.

—A su alrededor no sólo hay amigos…

Su voz era casi apagada.

—¡Revela demasiado o demasiado poco, profesor! ¿A quién acusa de ese modo?

—Simples observaciones científicas. ¿Cree que Rosellini es realmente un discípulo leal?

—Estoy convencido de ello. Es totalmente sincero y adicto. Tiene, es cierto, algunos defectos… sin duda pasa demasiado tiempo negociando y adquiriendo. Pero no me cabe ninguna duda sobre su deseo de descubrir y aprender.

Raddi meneó la cabeza, mientras quitaba el polvo a su traje arrugado.

—Se puede ser genial e ingenuo a la vez —suspiró—. Apuesto a que le traicionará. ¿Y su Néstor l’Hote? ¿Qué meta persigue?

—Expresar su arte de dibujante participando en una aventura fuera de lo común —contesté con firmeza—. ¿No le parece lo bastante noble, como proyecto?

—El discípulo Rosellini sólo piensa en ocupar el lugar del maestro, y el valiente soldado L’Hote en convertirse en general… En cuanto a la encantadora lady Redgrave, sólo Dios sabe de lo que es capaz. Una espía, seguramente… pero también una mujer enamorada. Puede destruir o crear, al capricho del corazón. Espero que la corriente le sea favorable. Yo no tuve esa suerte. La señora Raddi es una tigresa de la peor especie. Debí negarme a casarme con ella, pero no me atreví. Siempre me dio miedo. Siempre tiene razón. En este país perdido, me he divertido por primera vez en veinte años. Casi he olvidado la mineralogía. Es la razón por la cual no volveré a Europa. Allí hay demasiados reglamentos, demasiada disciplina. Aquí me toman por un viejo loco y me dejan en paz. No tengo que rendir cuentas al desierto. Con él, hablo sin reserva mental. Me contesta sobre lo esencial. Sé por qué le fascina este país, Champollion. Es mágico. Es de otro mundo. Usted tampoco regresará.

Guardé silencio durante un largo rato. Raddi fijó su mirada en mi mano derecha.

—Tiene ahí un magnífico anillo de jaspe… ¿podría examinarlo?

—Lo siento, profesor. No debe separarse de mí.

—¡Ah! Usted también cree en los talismanes… ¡Es la magia, se lo aseguro! La ciencia me parece tan ridícula, tan infantil con sus medidas y sus cifras, comparada con el desierto… Protéjase, Champollion. No hay mejor estrategia contra la desgracia.

—¿Por qué no ha hablado del padre Bidant?

El profesor Raddi frunció el entrecejo. Contrariado, se levantó y abrió la puerta del camarote. Cuando iba a salir, se detuvo.

—Es usted el mayor genio que he tenido la suerte de conocer, Champollion. Su destino le guía y no puede hacer nada. Pero no olvide que el hombre, aunque lleve sotana, puede convertirse en la peor de las fieras.

Hace ya dos días que el viento nos contradice y nos cierra la entrada del santuario: Tebas. Este nombre, esta ciudad me obsesionan hasta el punto de volverme odioso con mis compañeros. No dejaba de estudiar los planos una y otra vez, así como los mapas y las descripciones de antiguos viajeros. De pronto, una idea cruzó mi mente. Me abalancé sobre el puente. El que buscaba no se encontraba allí. Estaba en la orilla fumando el narguile debajo de una acacia. Caminé hacia él a grandes zancadas, con una determinación que le asustó.

—Moktar, ¿has estado antes en Tebas?

—No… no, no lo creo…

—Mientes. ¿Cuántas veces has venido aquí con Drovetti?

—Cuando me necesitaba…

—¿Te dio la orden de destruir los monumentos?

—Él no… los respeta mucho. Pero todos somos servidores leales del pacha…

Un escalofrío me heló los riñones.

—¿Qué exigió?

—Tebas está llena de viejos monumentos… El pacha pensó que había que derribar unos cuantos para construir refinerías de azúcar y manufacturas de algodón.

Le agarré por los hombros.

—¿Cuántos templos han sido desmontados?

—Una docena… tal vez más.

—Tal vez más… —repetí, totalmente desquiciado.

Me alejé de Moktar, a quien le importaba un comino la suerte de los monumentos tebanos. Siguió fumando el narguile, observándome de reojo.

Un golpe de viento me azotó la cara.

¡El viento!

El viento que abría por fin la ruta de Tebas.

El cielo del Alto Egipto es el más hermoso que hay. El dios sol reina allí como señor absoluto, pero sabe engendrar un azul de una pureza tan perfecta que la mirada se pierde en él con deleite.

En las orillas, la riqueza depositada por el Nilo, un mantillo negro, graso, ligero. Los vientos del desierto propagan un calor seco cuya impresión es comparable a la que se recibe de la boca de un horno corriente, cuando se retira el pan.

Aquel espectáculo, del cual no me cansaba, no hizo callar mi impaciencia. El barco se acercaba al muelle. Aparecía Tebas.

—Tal vez sería más prudente continuar nuestro camino —dijo Solimán, que estaba a mi lado.

Miré estupefacto al que pretendía ser mi hermano.

—¿Renunciar a Tebas? ¡Te has vuelto loco, Solimán!

—Mire a su izquierda, el gran árbol…

Un sicómoro gigante sombreaba parte de la orilla. Su tejado de hojas bajaba casi hasta el suelo y debía ofrecer un refugio delicioso en los momentos de gran calor.

—El árbol es magnífico, pero…

—Mire mejor.

A pesar de la distancia que nos separaba de él, creí ver unos pies que salían por debajo de las hojas, pero no tocaban el suelo.

—Ahorcados —explicó Solimán—. Inocentes ejecutados por desagradar al pacha. A otros les han cortado la cabeza. Más de trescientas víctimas que cometieron el error de protestar contra la tiranía de Mehmet-Alí. Dicen que, entre las preguntas que les fueron hechas antes del suplicio, algunas estaban relacionadas con el Profeta y el lugar donde se escondía… ¿Sigue deseando ver Tebas?

Apreté los puños. La decisión sólo me correspondía a mí. Tenía que sopesar el pro y el contra, calcular los riesgos, reflexionar… Me fie únicamente de la voz interior que me dictaba mis acciones.

—Tebas nos espera, Solimán.