Poco antes del alba, Salomón salió del palacio de David. Aquella mañana no se respetaría el ceremonial. El jefe de protocolo tendría que acomodarse a las circunstancias. El rey necesitaba reflexionar, lejos de aquel lugar.

Vistiendo una túnica blanca, Salomón condujo personalmente su carro. Tomó la dirección de Etam,[3] lugar retirado donde se había edificado una residencia de verano, rodeada de un parque en cuyo centro brotaba un manantial salutífero.

En aquella estación, el lugar estaba desierto. El sol nacía cuando Salomón penetró en él.

Abandonando el carro, caminó hasta el extremo del promontorio rocoso que dominaba la fuente. Antaño, los campesinos ofrecían allí sacrificios a Yahvé. El rey, recuperando gestos ancestrales, recogió algunas hierbas, hizo un ramillete y lo levanto hacia el cielo. Así el Señor recibiría el inmaterial perfume de la naturaleza que había creado.

El agua brotaba casi con furia. Lágrimas de plata saltaban en los rayos de luz. Siguiendo uno de ellos con la mirada, Salomón escuchó la voz de Dios «Te ordeno construir un templo sobre la montaña sana, decía. La Sabiduría creará tu obra. Estará siempre a tu lado, como estuvo junto a mí cuando creé el mundo. Ella y sólo ella, traza los rectos senderos de quienes están en la Tierra».

Salomón recordó la leyenda que su preceptor le había contado vanas veces. Al principio de los tiempos, el cielo se había abierto. Brotó una piedra que cayó al mar. En aquella superficie sólida se constituyó la Tierra. Dios había colocado el tendel sobre el vacío y organizado el caos con el nivel. El arquitecto de los mundos separó la luz de las tinieblas.

Construir un templo… La vocación de Salomón tomaba forma. La llamada que sentía en lo más profundo de sí mismo, desde hacía tantos años, era la del futuro edificio destinado a Yahvé. Para ser un gran rey, debía convertirse en constructor. Salomón pensó en la célebre pirámide escalonada del faraón Zóser, iniciando una obra gigantesca, había unificado definitivamente su país. Israel necesitaba un templo. Un magnífico santuario a la gloria del dios único. Una mansión sagrada que sería el sol del reino. Ebrio de alegría, Salomón corrió hacia su carro y tomó el camino de Jerusalén.

Los soldados que formaban la guardia privada del soberano habían sido puestos en estado de alerta. Nadie sabía dónde había ido Salomón. El mayordomo de palacio, torpemente, había intentado ocultar su desaparición que producía un auténtico escándalo.

La explanada estaba llena de religiosos y dignatarios que exigían explicaciones. Algunos no vacilaban en calificar al rey de cabeza de chorlito, fuego fatuo o ave de paso.

Cuando reapareció Salomón, resplandeciente en sus vestiduras blancas, los rumores se acallaron. Sus súbditos, mirándole asombrados, permanecieron inmóviles. Todos aguardaban la explicación de aquel misterio.

Elihap, con un rollo de papiro sellado en la mano derecha, atravesó la muchedumbre de cortesanos, caminó hacia el rey y se inclinó presentando el precioso objeto.

—He aquí lo que el profeta Natán, vuestro preceptor, me pidió que os entregara.

—¿Por qué has elegido este momento?

—Dios inspiró a Natán. El testamento de David tenía que seros entregado el día en que salierais de palacio al amanecer para regresar, solo en vuestro carro, cuando el sol hiciera brillar la pureza de vuestras ropas. Así habló el profeta.

La declaración de Elihap sembró el espanto en la concurrencia. Salomón no podía ser considerado ya un hombre. ¿No sería uno de aquellos ángeles que tomaron forma humana para realizar en la Tierra la voluntad de lo alto? Cuando Salomón penetró en la residencia de David, no sabía todavía que su prestigio se había hecho inmenso y que nadie pensaba ya en discutir su autoridad. Sólo tenía un deseo leer aquel texto que le habían ocultado durante tanto tiempo.

El rey desenrolló el papiro en las losas de la sala del trono. Era la escritura de su padre:

«Vivo en un palacio modesto —indicaba David—, y el Arca de Yahvé está instalada bajo una simple tienda. Quise construir una noble morada para el dios único. Pero el profeta Natán se opuso siempre con gran vigor. Si hubiera intentado llevar a cabo mi proyecto, Yahvé me habría fulminado. De este modo, en mi reinado, Dios se ha limitado a viajar de morada en morada, mientras yo derramaba mucha sangre sobre la tierra. Pero he preparado el porvenir. Un enorme tesoro está oculto en los sótanos de palacio. Servirá a mi hijo Salomón para construir el templo que mi corazón deseaba y que mis ojos no podrán ver. He reunido materiales, lingotes de oro, de bronce y de hierro. He erigido un altar en el emplazamiento del futuro santuario. Compré el terreno que hoy pertenece a la Corona. Hijo mío, cuando leas estas líneas, muéstrate digno de la tarea que heredas. Por fin compartes mi secreto.»

Salomón convocó a su secretario.

—El texto está incompleto —afirmó—. Debe acompañarlo una enseñanza oral. Sólo tú puedes haberla recibido.

—Es cierto, señor. Por eso me alejé de palacio hasta saber qué rey pensabais ser.

—¿Eres consciente del impudor de tus palabras?

—Ciertamente, mi señor. ¿Hubierais actuado vos de otro modo?

A Salomón no le era fácil manejar al egipcio. Pero apreciaba su rectitud y su falta de cobardía. Natán, el profeta, no se había equivocado concediéndole su confianza y permitiendo que un joven monarca desvelara sus intenciones.

—¿Dónde se halla el altar que servirá de primera piedra al templo?

—Tendréis numerosos adversarios —profetizó a su vez Elihap—. Construir un edificio como el que planeáis contraría las costumbres de los nómadas, profundamente arraigadas en el alma de Israel.

—Es cierto —reconoció Salomón—. Pero mi padre me ha confiado una misión. La cumpliré. Este país necesita un templo. El más magnífico de los templos.

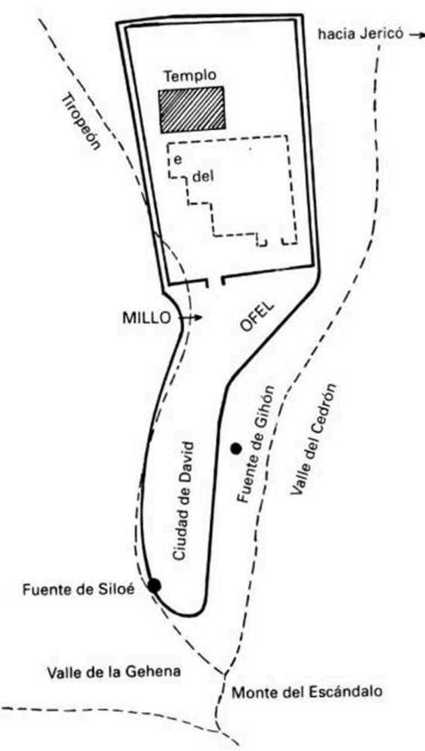

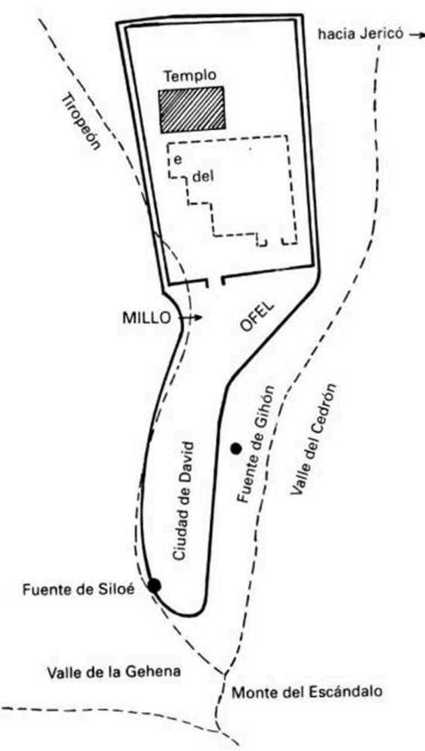

—El altar se encuentra en la roca de Jerusalén, señor, en la cima septentrional de la montaña. Hace varios años que el lugar está prohibido. Lo hace casi inaccesible el barranco que lo separa de las primeras casas.

—La antigua era para batir el grano, allí donde Noé ofreció un sacrificio y Jacob vio una escalera que unía la tierra y los cielos… ¿Es ése el lugar, Elihap?

—Sí, señor. Natán creía que la roca era la piedra primordial a cuya alrededor se formó el mundo. De su seno mana la fuente del paraíso que asciende hasta el sol y regresa, convertida en lluvia, a la tierra. Esa lluvia en cuyo dueño os habéis convertido.

—La piedra primordial… ¿No la tienen también los egipcios, en Heliópolis?

—Hay tantos lugares sagrados como centros del mundo —respondió el secretario—. Vos debéis manifestar el de vuestro pueblo.

Salomón abandonó el palacio de David. Ayudado por dos soldados que tendieron cuerdas como pasarelas, cruzó el precipicio y pasó el resto del día, hasta el ocaso, en la majestuosa roca donde se erigiría su templo.

Desde lo alto de la montaña de Jerusalén, contempló su capital y su país. Al norte, Samaría y Galilea. Al este, el Jordán, el mar Muerto y el desierto. Al sur, Judea. Al oeste, las llanuras que llegaban a la costa mediterránea. Salomón reinaba sobre aquellas tierras, aquellos montes, aquel río, aquellos mares, aquellas tribus que él había unificado. Desde que David consagró un altar en aquella roca que ocupaba toda la anchura del promontorio, nadie había contemplado Israel desde tan arriba y hasta tan lejos.

David había elegido bien el lugar. Tenía el poder, la belleza y el misterio necesarios para la casa de Dios. El Arca de la alianza abandonaría pronto sus vagabundeos. Pronto los hebreos contemplarían el santuario que les anclaría para siempre en el amor del Altísimo.