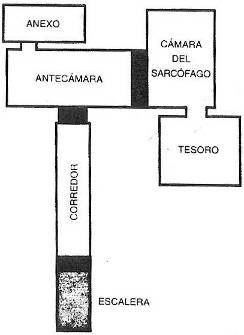

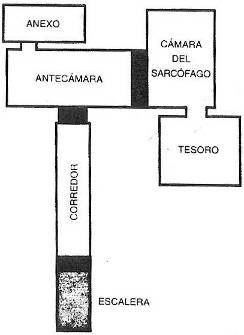

Carter no pudo dormir. Intentó convencerse de que no estaba soñando y de que la tumba de Tutankamón existía efectivamente; para tranquilizarse, contempló el plano que había pergeñado a toda prisa.

Un conjunto de cuatro estancias de dimensiones modestas componía la única sepultura real intacta del Valle; aunque no se pareciera a ninguna otra, no carecía de ningún elemento esencial. No era un local adecuado precipitadamente, sino un universo concluido en el que estaban presentes todos los objetos rituales necesarios para la supervivencia del rey. Tutankamón ofrecía así el camino perfecto para quien quisiera penetrar en los secretos de la espiritualidad egipcia y, a través de ella, en los de la resurrección.

A primeras horas de la mañana, Carter despertó a Callender y le pidió que preparara la instalación eléctrica que permitiría iluminar la tumba de Tutankamón conectándola con el generador principal del Valle. Por su parte, quitaría los sellos de la segunda puerta antes de derribarla. Carnarvon, ayudado por su hija, tomó unas fotos; tampoco ellos habían podido dormir. Todos temían la llegada de Rex Engelbach.

A mediodía, uno de sus subordinados, Ibrahim Effendi, se personó en la entrada de la tumba; Carter le recibió.

—El señor Engelbach me ha pasado su mensaje; tiene cosas que hacer en la ciudad. También yo estoy bastante ocupado; si pudiéramos ir deprisa…

El hombre era bastante seco y permanecía más bien distante. Carter le llevó hasta la puerta de la antecámara y le mostró los rastros del paso de los ladrones; presentó el inspector al conde de Carnarvon y a su hija, que alabaron la competencia del Servicio. Concluidos tales cumplidos, Callender procedió a desmontar la puerta.

En el umbral yacía una copa de alabastro; Carter la recogió y leyó la inscripción jeroglífica que adornaba el contorno: «¡Qué tu ka viva! Qué puedas pasar millones de años, tú que amas Tebas, mientras estás sentado, con el rostro vuelto hacia el viento del norte, y que tu mirada contemple la beatitud».

—La última ofrenda —dijo lady Evelyn—; la de su esposa cuando abandonó la tumba.

El suelo estaba lleno de escombros, fragmentos de alfarería y restos vegetales. Ibrahim Effendi avanzó con precaución y se asombró ante la acumulación de objetos; bastones, armas, cestos, alfarería, cetros, trompetas, arquillas, sitiales que atraían, alternativamente, la mirada. Carter, que examinaba cada pared con una poderosa linterna eléctrica, señaló un pasadizo abierto en el ángulo sudoeste de la antecámara; el inspector comprobó la existencia de un anexo, más lleno todavía que la sala grande. Carter le hizo observar que cierto número de cofres y cestos habían sido abiertos y que la tumba debía considerarse desvalijada.

—Curiosos ladrones —objetó el inspector—; no se llevaron gran cosa. Fíjense en esos anillos de oro envueltos en un chal: sería muy fácil robarlos.

—La conclusión se impone por sí misma —declaró Carnarvon—: Los bandidos fueron sorprendidos y detenidos. Los sacerdotes procedieron, luego, a un apresurado arreglo.

La explicación pareció satisfacer al inspector. Carter guardó para sí otra hipótesis que excluía el robo: habían transferido a Tutankamón a otra tumba, con evidente precipitación, para salvaguardar su tesoro. ¿Agitadas circunstancias políticas? ¿Acción mágica? ¿Deseo de preservar un mensaje que se consideraba esencial? Probablemente, una mezcla de tan distintos motivos.

Ibrahim Effendi vio la tapadera del cesto y las cañas; las quitó descubriendo una parte degradada del tabique.

—Hay otra sala.

—Es cierto —reconoció Carnarvon—; pero sería imprudente destruir este tabique antes de haber vaciado la antecámara.

—¿Cómo piensan proseguir la excavación? —preguntó el funcionario a Carter.

—El trabajo es enorme; tenemos que hacer planos, fotografiarlo todo procurando que el flash de magnesio no queme nada y sacar los objetos sin romperlos. Sin duda, será necesario restaurar algunos antes de moverlos. Mi colega Callender se encargará de construir una reja de hierro que preservará la tumba de la codicia; además, un guardia pasará la noche en su interior, en el pasillo.

—Perfecto; cada dos días vendrá un inspector del Servicio para verificar el progreso de los trabajos. Nuestro director es muy puntilloso con la legalidad.

—Nosotros también —aprobó lord Carnarvon.

La primera oleada de invasores cayó sobre el Valle aquella misma tarde. En Luxor no se hablaba más que del fabuloso descubrimiento de Carnarvon y Carter, los egiptólogos se lanzaron hacia la orilla oeste, creyendo tener derecho a contemplar la tumba que un arqueólogo muy peculiar había tenido el impudor de sacar a la luz.

Con mucha firmeza, Howard Carter se negó a abrir la reja. La jauría de perros aulladores, cuyos ladridos había escuchado a lo largo de toda su carrera, no le asustaron.

—¡No es la tumba de Tutankamón, sino la de Horemheb! —clamó un erudito británico.

—Falso. Infórmese mejor: la de Horemheb está en el Valle, pero no en este lugar.

—¿No será el escondrijo de pertrechos para el palacio? —sugirió un sabio francés.

—No.

—Al parecer se han identificado objetos mesopotámicos —afirmó un alemán—; y por lo tanto no se trata de una tumba egipcia.

—Se trata del más magnífico arte faraónico, en el puro estilo de la decimoctava dinastía.

—¡Muéstrenos esas obras maestras!

—Lord Carnarvon ha decidido tomarse el tiempo necesario; estamos ante el más fabuloso tesoro jamás descubierto y le debemos un respeto total.

—¿No pretenderá usted hacemos esperar? —protestó el francés.

—Varios años, si es necesario. Perdonen ustedes, caballeros; su compañía es muy agradable pero la de Tutankamón requiere toda mi atención.

Aquella misma noche, el gobernador de la provincia cenó en el Winter Palace con lord Carnarvon y su hija.

—Egipto está orgulloso de usted, señor conde; su arqueólogo, Howard Carter, es un hombre muy eficaz. Lamentablemente, no tiene un carácter fácil; sus colegas han deplorado su actitud.

—Y él deplora la de sus colegas desde hace muchos años; el éxito hace que la gente se vuelva celosa, señor gobernador.

—Es cierto… Pero ¿no podrían apresurar la excavación? Por lo general no se toman tantas precauciones.

—Belzoni destrozaba una tumba en diez días, a veces en diez horas, es cierto… Pero Tutankamón requiere mucho cuidado.

—¿No pretenderá Carter inventariar los objetos uno a uno?

—Claro que sí —repuso lady Evelyn—. Y ninguna presión le hará cambiar de idea.

—La ciencia espera una publicación rápida…

—La ciencia se someterá a las exigencias de la excavación.

—No debe repetirse la triste experiencia de la tumba 55 —precisó Carnarvon, afable—; despejándola a toda prisa, los especialistas la devastaron.

—Claro, claro… Pero un solo año de trabajo sería ya muy largo para…

—Tutankamón decidirá —dijo lady Evelyn con encantadora sonrisa.

Carnarvon consideró que ya había jugado bastante con los nervios de su invitado.

—Tranquilícese, señor gobernador. Organizaremos una apertura oficial de la tumba para que usted mismo y algunos notables puedan admirar el tesoro.

—¡Ah…, qué maravillosa idea! ¿Ha fijado ya la fecha?

—¿Le parece bien el 29 de noviembre?

—Perfectamente.

La atmósfera se hizo francamente cordial; el gobernador recibió la seguridad de que estaría entre los primeros que contemplaran unos esplendores todavía prohibidos. Carnarvon no precisó que las invitaciones habían salido ya y que no había solicitado la autorización del Servicio de Antigüedades.

La noticia corrió como un reguero de pólvora por todo Egipto. Los periodistas, privados de informaciones precisas, se veían obligados a hacer encaje de bolillos y dar libre curso a su imaginación, pues Carnarvon rechazaba cualquier entrevista con la prensa antes de la apertura oficial, que se convertía así en un acontecimiento nacional.

El 28 de noviembre corrió un rumor, tres aviones habían aterrizado en el Valle de los Reyes. Numerosos testigos habían visto al propio Carter transportar enormes cajas y llenar con ellas las bodegas. Los aviones, cargados con el tesoro de Tutankamón, habían volado hacia un destino desconocido y el arqueólogo felón había desaparecido.

—El Valle es un lugar prodigioso —dijo Carter a una veintena de reporteros que habían corrido a verificarlo—, pero no puede servir de pista de aterrizaje: demasiados agujeros y demasiados montículos.