Era ya después de la medianoche cuando Yáñez y el cazador de topos, seguidos del hercúleo rajaputra y de doce montañeses de Sadhja, se pusieron en marcha, para buscar alimento a las pobres bestias, que durante todo el día estuvieron continuamente barritando y relinchando.

Habíanse provisto de dos antorchas, e iban todos armados de carabinas, pistolas y cimitarras.

El destacamento costeó por espacio de otras dos millas la negra y hedionda corriente, que roncaba más bien que murmuraba; y enseguida penetró en una de las muchas rotondas destinadas a recoger las aguas.

El cazador de topos había trazado ya una señal sobre un muro para no equivocarse, y podía avanzar tranquilo a través de las galerías superiores que se extendían sobre la inmensa arcada y se ramificaban por la ciudad.

—¿Cuánto tardaremos en llegar a esa bodega? —preguntó Yáñez.

—Apenas media hora —respondió el baniano—. Esto no será más que un simple paseo, pues las galerías que he descubierto son todas anchas, y no necesitaremos encorvarnos para pasar.

—Procura no extraviarte.

—¡Oh, no! Tengo en mi cabeza una especie de brújula que me guía.

—A veces se extravían también los marineros.

—Yo, no —respondió el cazador de topos con voz firme.

—¿Se habrá enfriado ya la bodega?

—Así lo espero. Cuando yo entré, ya la temperatura podía resistirse. A estas horas la encontraremos aun menos caliente.

—Aquí, por lo menos, no hace mucho calor —dijo Yáñez—. Verdad es que se suda un poco, pero no hay que olvidar que estamos en el gran país del sol.

Hablando así atravesaron un amplio corredor, tapizado de arena seca y blanquísima, pero que exhalaba un olor nauseabundo, y llegaron a otra rotonda capaz de contener hasta treinta personas.

Debía también de haber sido refugio de los habitantes más pobres de la ciudad, pues también allí se veían montones de sucios andrajos que debieron servir de lecho, hojas secas y trozos de leña amontonados con cierto esmero.

—Dos rotondas más, y enseguida desembocaremos en la bodega o por mejor decir, en el subterráneo excavado bajo algún gran palacio —dijo el baniano.

—Esta hojarasca puede servir de pienso, si no a los elefantes, por lo menos a los caballos —dijo el maharajá, que todo lo observaba minuciosamente.

—Yo también he pensado en eso, Alteza —respondió el cazador de topos.

—¿Hay también en las otras rotondas?

—Sí, y la última está muy bien provista.

—Bueno es saberlo.

—Por desgracia, son muchos los animales que alimentar.

—Dime tu opinión franca y precisa. ¿Qué harías tú en nuestra situación?

—Yo no me movería de aquí mientras tuviese elefantes, caballos y topos que comer. Sindhia acabará por cansarse y se irá.

—¿Y nos quedamos a pie?

—No sé qué deciros, Alteza. Vosotros sois hombres distintos, mientras que yo podría estar sitiado durante años y años sin morirme de hambre. Por lo demás estad persuadidos que los topos, bien asados, no son alimento despreciable.

—¡Oh, no! Pero acabarían por repugnarme —respondió Yáñez.

El baniano levantó los hombros, y prosiguió la marcha con mayor rapidez, bajando de cuando en cuando hacia tierra la antorcha que llevaba.

El destacamento recorrió otras larguísimas galerías que ni el tiempo ni la humedad habían dañado, todas amplias y bastante aireadas.

En ellas, sin embargo, reinaba todavía un intenso calor, producido por la enorme acumulación de combustibles que habían cubierto las calles de la capital.

Al cabo de otro cuarto de hora, desembocaron en otra nueva rotonda, mucho más vasta que la anterior, y después de algunos minutos en otra, seca por completo.

—Estamos a poca distancia del subterráneo —dijo el cazador de topos.

Iban a penetrar en otra galería, que era la última, cuando el baniano se detuvo, escuchando con cuidado.

—¿Qué has oído? —le preguntó Yáñez, quitándose del hombro la carabina.

—Pasos de hombre.

—Tú sueñas. Será algún ejército de topos hambrientos.

—No, Alteza, he vivido mucho tiempo en estas cloacas y no es fácil que me equivoque.

—¿Habrán descubierto el pasaje?

—No lo sé; lo cierto es que se acerca un hombre.

—Yo no veo nada.

—La galería describe aquí una gran curva, Alteza. No tardará en dejarse ver ese hombre.

—¿Seguimos adelante o nos detenemos?

—Mejor será esperar, gran Sahib.

—Entonces, apagad al punto la antorcha.

Obedeciósele prontamente, y el destacamento se agrupó apuntando las carabinas y decidido a esgrimir las cimitarras.

Pusiéronse todos a escuchar, y no tardaron en oír el paso de un hombre, cuyo rumor transmitía claramente el eco repetido de la galería.

—No te has engañado —dijo Yáñez al cazador de topos—. Por fortuna parece ser un hombre solo.

—Sí, uno solo, Alteza —respondió el baniano.

—No debe de estar lejos.

—Al contrario; mucho más cerca de lo que podéis imaginaros. ¡Ah, ved!

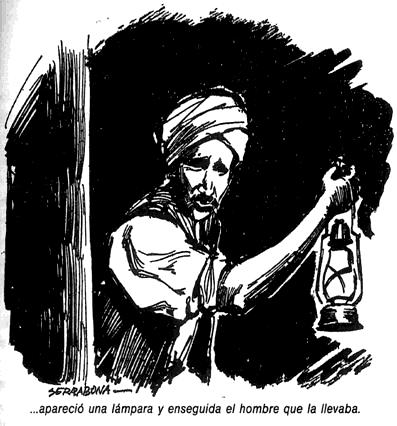

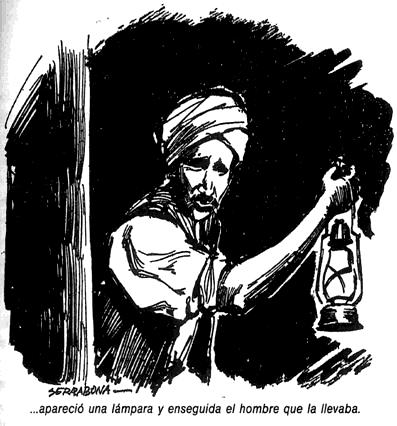

En el recodo de la galería apareció una lámpara, y enseguida el hombre que la llevaba.

Yáñez y el cazador de topos exclamaron a un tiempo:

—¡Kiltar!

—Sí, soy yo —respondió el brahmán, acercándose rápidamente—. No pensaba encontraros aquí.

—¿Has entrado por un subterráneo?

—Sí, el de un gran palacio, que un día estuvo habitado, si no me engaño, por uno de vuestros ministros.

—¿Qué noticias traes?

—Graves, Alteza —respondió Kiltar, cuyo semblante se había ensombrecido. Sindhia trabaja activamente para perderos.

—¿De qué manera?

—Un gran número de sus hombres ha sido enviado al junglar a hacer acopio de gruesos bambúes.

—No se me ocurre para qué puedan servirle. ¿Serán para reedificar la capital? Resultaría una hermosa población muy fácil de arder.

—No os chanceéis, maharajá. Esos bambúes servirán de conducto de agua.

Yáñez arrugó el entrecejo.

—¿Querrá anegarnos? Y ¿dónde tomará el agua?

—No lo sé; mas parece que sus faquires han descubierto un gran manantial.

—Ha de pasar mucho tiempo antes de que se construyan tantas cañerías; y además no creo que se puedan inundar fácilmente estas cloacas, teniendo para desaguar el río Negro. Sindhia y sus hombres perderán inútilmente el tiempo.

—¿Y si lograsen su intento?

—Entonces, antes que dejarnos ahogar como topos, atacaremos a fondo a la desesperada, para lo cual necesitamos en absoluto conservar los elefantes y el mayor número de caballos que podamos.

—Pero esos animales no podrán pasar por estas galerías.

—Ya lo sé, y no será por aquí por donde atacaremos.

—¿Dónde vais, entonces?

—En busca de hojas verdes para los elefantes que sufren más que los caballos. ¿Hay tropas al otro lado de las murallas?

—En algunos sitios, sí; pero yo os haré pasar a través de los muros de los antiguos jardines, que han resistido al fuego. Algo ha quedado de vuestra capital, pero es muy poco.

—¿Se ha hundido el palacio real?

—Destruido por completo. Y lo mismo todos los palacios, pagodas y mezquitas, que han sido asolados por el fuego.

—Vamos, no perdamos tiempo, gran Sahib —dijo el cazador de topos—. Debemos regresar antes del alba.

—Tienes razón —respondió Yáñez—. Encended de nuevo las antorchas.

El destacamento volvió a ponerse en marcha, apretando el paso. La galería subía rápidamente y conservaba aún fuerte calor, a pesar de haber transcurrido tantos días después del incendio.

Cinco minutos más tarde, los dieciséis hombres penetraron en un vasto subterráneo, que no debió de formar nunca parte de las cloacas.

Las paredes, calcinadas por el fuego, habíanse agrietado, abriéndose una brecha bastante ancha.

—Hemos llegado —dijo el brahmán—. Subamos la escalera y estaremos a cielo abierto.

—¿No habrá soldados dispersos por las ruinas?

—No he visto más que a algún que otro mendigo.

—¡Ah…!

—¿Qué os pasa, Alteza?

—¿Están todos con buena salud en el campamento de Sindhia?

—¿A pesar de la rotura de aquellas dos botellas? Sí, Alteza. Quizá se desarrolle más tarde la enfermedad.

—Puede ser. Esperemos.

Atravesaron el subterráneo, subieron por una escalera de piedra y se hallaron al descubierto entre una cantidad inmensa de ruinas.

—¡Pobre capital mía! —dijo Yáñez—. No tuve más remedio que destruirla para contener los asaltos de Sindhia. Sin esta gigantesca hoguera no habría podido esperar la llegada de Sandokán.

Kiltar se había detenido junto a un muro todo ennegrecido, y parecía querer orientarse entre aquel caos inmenso de ruinas.

—Seguidme —dijo al cabo de un rato—. No tendremos muchos encuentros, pero es menester que apaguemos, vosotros las antorchas, y yo mi lámpara; las volveremos a encender más tarde, si es preciso.

Escuchó un momento, y luego se puso en marcha siguiendo el muro que parecía extenderse en dirección a los baluartes.

Sobre la ciudad destruida reinaba un silencio infinito. Parecía haberse convertido en la ciudad de los muertos.

Sin embargo, allá lejos, entre las tinieblas, brillaban numerosas hogueras que indicaban los campamentos de los bandidos de Sindhia.

El destacamento apresuraba la marcha, avanzando en fila india, con las carabinas amartilladas.

Un gran calor se sentía aún entre aquellas ruinas. Parecía que, después de tantos días, se conservaba todavía el fuego en ciertos lugares.

Y, en efecto, de cuando en cuando venían sobre el destacamento oleadas de aire ardentísimo, sofocante, que les obligaban a interrumpir la marcha durante algunos instantes.

—Me van a llamar el Nerón de la India —dijo Yáñez—; pero yo necesitaba salvar mi vida.

Por fin aparecieron los baluartes.

Hallábanse reducidos a un tristísimo estado a causa de la explosión de sus depósitos de pólvora.

Brechas gigantescas, obstruidas de escombros, se descubrían por todos lados, y eran tan anchas que hubiesen permitido el paso a una gran columna de asalto.

Kiltar, que parecía conocer la ciudad mejor que el maharajá, y aun que el mismo rajaputra, guió al destacamento a través de una enorme brecha, a cuyos costados yacían las casamatas completamente destrozadas, y lo condujo hasta llegar a campo raso.

Por aquella parte no se veía ninguna hoguera. Sindhia no había pensado en cercar completamente la ciudad, no imaginándose que por las cloacas se pudiese llegar en algunos sitios a flor de tierra.

—¡Oh, famoso guerrero! —exclamó Yáñez con acento irónico—. ¡Y todavía se jacta de ser un gran capitán! ¡Bien dirigidos están estos pobres parias, faquires y rajaputras! Falta les hace otro general para hacer la guerra.

Atravesaron la fortificación, y se lanzaron por la tenebrosa campiña, no alumbrada siquiera por la luna o las estrellas, a causa de hallarse el cielo muy encapotado.

Alrededor de la capital había plantas y hierbas en abundancia, un poco marchitas por el intenso calor, al cual, sin embargo, habían resistido maravillosamente los bananos de hojas gigantescas.

A poca distancia hallábase una alquería, de sólida construcción y rodeada de árboles colosales.

Los hombres del destacamento, temerosos siempre de un ataque imprevisto, aunque nada lo hiciese presumir, penetraron en el huerto de la casa, y se pusieron a cortar presurosamente ramas y hierbas.

Habían ya reunido una buena cantidad, capaz de saciar, al menos por una vez, el hambre de los animales, cuando Kiltar y el cazador de topos, que se habían quedado de centinelas, se acercaron rápidamente a Yáñez, ocupado en fumar un cigarrillo con su tranquilidad acostumbrada.

—Alteza —dijo el brahmán—, los hombres de Sindhia nos han seguido, y acaso también cercado.

—¡Ah! —exclamó sencillamente el portugués—. Lo siento solamente por los elefantes. Aquí hay una casa, y bastante sólida. Ocupémosla, y veamos cómo se portan los famosos guerreros de Sindhia. ¡Por Júpiter! Las cosas se ponen bastante feas. Nosotros, aquí; Sandokán, allá abajo, sin conocer el conducto de la galería; y los elefantes y caballos, rabiando de hambre. ¿Cómo acabará esta historia?

—Gran Sahib —dijo el cazador de topos—. ¿Queréis que ahora que aún estamos a tiempo regrese a las cloacas para avisar a los amigos de nuestra grave situación? Además, ¿quién los guiará hasta aquí, aunque saliesen victoriosos por la boca de la alcantarilla?

—Eres un valiente. ¿Tendrás valor para ello?

—Sí, Alteza.

—Pues anda, marcha al punto. Quizá sea todavía tiempo.

—¡Oh, mis oídos son muy finos y sabrán avisarme enseguida de la proximidad del enemigo! Espero volveros a ver pronto.

Dicho esto, arrojó al suelo una gran brazada de hojas que se había cargado ya a las espaldas, y aquel diablo de hombre desapareció instantáneamente en las tinieblas, a pesar de su edad avanzadísima.

—Y tú, ¿qué piensas hacer, Kiltar? —preguntó Yáñez, volviéndose al brahmán, que, encorvado hacia el suelo, parecía escuchar con extremada atención—. ¿Te quedas con nosotros, o te vuelves con el rajá?

—Yo sigo creyendo que puedo seros más útil permaneciendo con los sitiadores que con vosotros. ¿Quién os informaría de lo que sucede en los campamentos de Sindhia? Mi cualidad de brahmán me autoriza para atravesar libremente entre ellos.

—Sin embargo, creo que me dijiste que el rajá quería fusilarte.

—Sin duda ha pensado que soy un hombre muy útil, y ha abandonado esta idea. Alteza, yo también me voy. No deben de estar lejos los guerreros de ese borracho. Atrincheraos en esta factoría, y resistid firme. ¿Cuántos cartuchos tenéis de carabina?

—Cien.

—Tomad también los míos. Adiós, Alteza; y procurad no dejaros prender, porque el rajá no os perdonaría.

—¡Bah, lo sé! —respondió Yáñez—. Anda con Dios.

El brahmán se inclinó casi hasta el suelo, y enseguida partió a su vez a escape para que no le sorprendiesen tan próximo a los enemigos de su amo.

Entretanto todos los montañeses y el hercúleo rajaputra habían ocupado la factoría, que se hallaba abandonada por sus dueños.

Era una casa de un solo piso, con cuatro habitaciones y ocho pequeñas ventanas que más bien parecían saeteras.

En su interior había escasos y toscos muebles; en cambio, en una de las tres estancias, destinadas a almacenes, descubrieron al punto los montañeses muchos sacos bien llenos de arroz, habichuelas, pescado seco para preparar el curry, y una cuevecita provista de leña.

—Gran Sahib —dijo el rajaputra, que había examinado minuciosamente la casa—. Si somos económicos, podremos tirar aquí unos quince días; verdad es que no podremos comer hasta saciarnos.

—¿Y el agua?

—Aquí hay un pequeño pozo.

—No creí tener tan buena suerte. Entonces resistiremos mucho tiempo.

—Tenemos muchas municiones, y estos montañeses, que son casi todos cazadores, difícilmente yerran el tiro. Además, buscando bien, quizá encontremos algún depósito de pólvora. Los campesinos indostanos acostumbran tenerla siempre.

—Después buscaremos. Por ahora ocupémonos de fortificarnos bien. ¿Son fuertes las puertas?

—Robustísimas, y con dos travesaños de madera muy dura.

—Ordinariamente las factorías tienen siempre una abertura, que conduce al tejado.

—También la hay en esta; la escalera está en la cuarta habitación que sirve de almacén.

—Entonces vamos a ponernos de centinela. Los montañeses se quedarán aquí y dispararán por las ventanas.

Algo tranquilizado, penetró con el rajaputra en el almacén, llevando la lámpara que había dejado el brahmán; subió por una escalera de bambú, y empujó hacia arriba una pequeña trampa que dejó al descubierto una abertura capaz de dar paso a una persona.

—No me había engañado —dijo Yáñez tendiéndose sobre la techumbre formada por fango bien seco y mezclado con paja—. Desde aquí podremos ver mejor y seguir los movimientos de los bandidos. ¡Por Júpiter, me parece que voy a dar una lección terrible a esa canalla!

—Somos pocos, pero resueltos —dijo el rajaputra.

Levantáronse sobre las rodillas y se pusieron a observar.

Como la oscuridad era muy profunda, no podían distinguirse los bultos, y menos por haber alrededor de la factoría inmensas higueras bardanas, que hacían una sombra densísima.

En vano aguzaron vista y oído los dos hombres: nada vieron ni percibieron ningún rumor sospechoso.

Sin embargo, estaban convencidos de que no se habían engañado el brahmán ni el cazador de topos.

—¿Qué decís, gran Sahib? —preguntó el rajaputra—. Yo no oigo más que a los grillos, y sólo veo algunas estrellas brillantes entre los jirones de las nubes.

—Calla —dijo Yáñez, que continuaba escuchando—. Yo también tengo muy buena vista y oído finísimo.

—¿Vienen? —preguntó el rajaputra, tras medio minuto de silencio.

—Me parece que se mueven hombres al otro lado de las higueras.

—¿Serán los bandidos del rajá?

—¿Quiénes otros van a ser?

—No sé cómo nos han seguido. ¿Tenéis confianza en ese brahmán acaso?

—Absoluta.

—Yo, ciertamente, muy poca.

—Nos ha dado ya pruebas de ser amigo sincero.

—¡Hum…! Veremos más adelante. ¿No os parece, gran Sahib, que los hombres de Sindhia tienen mucho miedo a atacarnos? Debían estar aquí ya a estas horas.

—Creerán que hemos traído una de las ametralladoras que tan cruelmente los diezmaron en los junglares en torno a los elefantes del Tigre de Malasia.

—¡Qué valiente es ese príncipe bornés, vuestro amigo!

—Sobre todo es un terrible guerrero. ¡Oh, sin duda hará alguna de las suyas! ¿Crees que vendrá aquí a libertarnos?

—Mucho le costará, gran Sahib.

—¡Oh, no importa! Una vez que se haya lanzado, ningún obstáculo es capaz de detener a ese bravo guerrero.

—Lo creo, pues ha conseguido atravesar los junglares y unirse a nosotros en las cloacas. Además, sus soldados son hombres que no temen a nadie.

—La muerte jamás ha aterrorizado a esos valientes.

En aquel momento viéronse brillar varias lámparas, que al punto se apagaron, en la oscura sombra de las numerosas y copudas higueras.

—¿Has visto? —preguntó Yáñez.

—Sí, gran Sahib —respondió el rajaputra.

—¿Queréis que probemos a hacer algún disparo?

—Las municiones son de mucho valor, amigo, y debemos economizarlas hasta que llegue Sandokán.

—¿Vos creéis, pues, que vendrá?

—Si el cazador de topos logra regresar a las cloacas, nada será capaz de detener a mi amigo. Esperemos.

Viendo que los bandidos no se decidían a dar señales de vida, bajaron a la factoría.

Los montañeses habían fortificado las puertas, y encendido fuego, sobre el cual pusieron a cocer en una gigantesca olla arroz, pescado seco y hierbas aromáticas, para preparar el curry.

Durante aquel día no habían recibido más que un pequeño trozo de carne de caballo mal asada, y sabido es que los montañeses están siempre con ganas de comer.

—Esta buena gente no pierde el tiempo —dijo Yáñez sonriendo.

—El hombre bien alimentado se bate mejor, gran Sahib —dijo el jefe del pequeño destacamento.

—En efecto, eso dicen también los soldados ingleses.

—Servíos, gran Sahib. Aquí está la vajilla, que hemos lavado cuidadosamente. También vos, a pesar de vuestras preocupaciones, debéis tener un poco de apetito.

—Es probable, amigo —respondió Yáñez—. Nunca he sido muy aficionado al curry, pero a falta de otra cosa mejor, haré trabajar con él mis dientes y mi estómago.

Pusiéronse a comer, mientras dos montañeses subían a la techumbre, dispuestos a dar la voz de alarma.

Nadie los interrumpió. Parecía que los bandidos de Sindhia, pésimos soldados, no se decidían a intentar un ataque resuelto.

—Si las cosas siguen así, podremos esperar aquí aunque sea una semana —dijo Yáñez al rajaputra, que volvía de interrogar a los centinelas.

—No os fieis, gran Sahib —respondió el gigante, aceptando un cigarrillo que el portugués le ofrecía, no de muy buena gana, por estar ya muy reducida su provisión—. Esos hombres no son guerreros, sino chacales.

—Eso ya lo sabía yo; pero ¿qué quieres decir con ello?

—Que nos espera alguna bárbara sorpresa.

—¿Cuál?

—Que nos quemen vivos.

—¡Rayo de Dios!

—Hay muchas plantas y excesiva paja alrededor de esta casa.

—¿No tenemos un pozo?

—¡Por Shiva! Os admiro. Jamás he visto un hombre tan seguro de sí mismo como vos, gran Sahib.

—Si no fuese así, no habría sido un conquistador —respondió Yáñez sonriendo—. Pero pienso que puedes tener razón, y sería preciso tomar alguna precaución.

—Mandad, gran Sahib.

—Saca fuera a los montañeses y haz destruir la paja y derribar los árboles que rodean la casa.

—¿Tendremos tiempo?

—Yo me quedaré con un par de hombres haciendo centinela en el techo. Ya sabes que yo no yerro un tiro.

—No querría encontrarme en vuestro punto de mira.

—Anda, que el tiempo urge.

Mientras el gigante, seguido de los montañeses, abría la puerta, que había sido fuertemente atrancada, Yáñez subió al tejado, llevando consigo la lámpara del brahmán, envuelta en un trapo.

La oscuridad continuaba siendo profunda, aunque el alba debía de estar ya muy próxima. El cielo seguía entenebrecido por grandes masas de nubes, empujadas por un viento fortísimo que soplaba del Norte, o sea de las altísimas montañas del Himalaya.

—¿Nada? —preguntó Yáñez a los dos montañeses, que se habían tendido sobre la techumbre con las carabinas delante.

—Nada, gran Sahib —respondió uno de ellos—. Sin embargo, no deben de estar lejos, porque hace poco hemos oído el aullido de un chacal, y no parecía verdadero. Los montañeses conocemos muy bien a esos animales, que infestan en gran número a nuestras montañas. Y son tan audaces, al menos en nuestras aldeas, que hasta arrebatan a los muchachos.

—Cosas viejas —dijo Yáñez—. Puedes contárselo a tus nietos, si los tienes.

—Media docena, gran Sahib.

—Pues tendrás que charlar con ellos una noche entera. Pero esto no importa ahora. ¿Has contestado al primer aullido de chacal?

—Enseguida, gran Sahib.

La frente del maharajá se ensombreció por tercera o cuarta vez.

—¡Por Júpiter! —murmuró—. La aventura es más seria de lo que yo pensaba. ¿Trataran realmente de quemamos?

—Gran Sahib…

—¡Calla!

Yáñez se había levantado sobre sus rodillas y apuntaba con su carabina.

El cañón pareció seguir por un instante una sombra; y al punto rompió el silencio de la noche una formidable detonación, seguida de un grito agudísimo.

—¡Blanco! —dijo uno de aquellos montañeses, aguzando la mirada.

—Lo creo —respondió el portugués—. Un maharajá debe tirar como un famoso guerrero.

—Un hombre menos que le queda a Sindhia.

—Bien poca cosa —respondió Yáñez con leve acento de amargura—. Una ametralladora de mi amigo habría despejado ya todo el terreno alrededor de toda esta topera. Por desgracia, los conductos de las cloacas eran demasiado estrechos para que pudiesen pasar esas armas formidables. ¡Oh, vendrán! No desespero todavía. —Volvió a cargar tranquilamente su carabina, y se tendió sobre la techumbre, clavando en la lejanía sus miradas.

Los dos montañeses se habían arrastrado hasta el borde del techo, con la esperanza de hacer también algún buen tiro, que disminuyese las hordas, demasiado numerosas, del exrajá.

Con gran sorpresa de todos los sitiados, no se efectuó ningún ataque por parte de los sitiadores. ¿Tendrían miedo, o preferirían esperar el día para examinar mejor las fuerzas de los sitiados?

—He aquí una noche perdida inútilmente —dijo Yáñez—. ¡Con la falta que me hacía descabezar un sueñecito! ¿Cuándo podrá ser eso?

Encendió otro cigarrillo, arrojando muy lejos la cerilla para no prender fuego a la techumbre, y se puso en pie, mirando en todas direcciones.

El sol comenzaba a aparecer, ahuyentando con rapidez fulmínea las tinieblas. Sabido es que en aquellas regiones no existen casi crepúsculos.

—¡Oh! —exclamó Yáñez—. No se engañaron el cazador de topos ni el brahmán.

Y enseguida, volviéndose a los dos montañeses, les dijo:

—¡Eh, levantaos y mirad también vosotros!

Los dos hombres se levantaron de un golpe, y dirigieron sus miradas a lo lejos sobre la vasta llanura, dorada por el sol, e interrumpida sólo por los baluartes arruinados de la capital.

A quinientos o seiscientos metros de la factoría, se agitaban entre los arrozales algunos centenares de bandidos, en su mayor parte parias y faquires, aunque tampoco faltaban pequeños grupos de rajaputras.

—¿Qué decís, pues? —preguntó Yáñez a los dos montañeses.

—Que esa gente no se atreve a atacarnos —respondieron los dos a una.

—¿Querrán rendirnos por hambre?

—Es lo más probable, gran Sahib —dijo el más viejo de los montañeses—. Así se arriesgan menos.

—Pero quizá nos engañemos —dijo el portugués, alzando rápidamente la carabina—. He allí un faquir que se acerca a nosotros, haciendo ondear un trapo roñoso. No le dejaré ciertamente aproximarse mucho. Ese farsante viene a espiarnos fingiéndose parlamentario. ¡Oh, no, amigo! No se nos engaña así a nosotros.

Un hombre había atravesado la línea de las espesísimas higueras banianas, y se acercaba lentamente, haciendo ondear un andrajo, que sin duda debía de ser un sucio dug-bah[21].

Pertenecía a la casta de los faquires, llamados nanck-punthy, a los cuales se les reconoce en seguida por una extraña costumbre suya de origen desconocido y que consiste en llevar una sola bota.

Cubríale la cabeza un ancho turbante, muy sucio y adornado con campanillas de plata, y rodeaban su cuello hilos de perlas entretejidos con hilos de hierro.

Su vestido consistía en una sayuela de color imposible de definir y bastante destrozado.

Estos faquires no son tan poderosos como los llamados saniassi, verdaderos ladrones que se imponen a todos y saquean sin misericordia las huertas de los pobres hortelanos.

Vagan en grandes grupos, golpeando dos bastones el uno contra el otro, y recitando al mismo tiempo con increíble ligereza un trozo de alguna vieja leyenda indostana. Pero ¡ay de la gente que no socorre a estos miserables! Todas las maldiciones imaginables caen sobre el pobre campesino que no les da siquiera un cuarto de rupia.

El faquir, después de atravesar la espesa arboleda, habíase detenido a unos ciento cincuenta metros de la casa, como si no estuviese muy decidido a seguir adelante.

Yáñez hizo portavoz con sus manos, después de entregar por un momento su carabina a un montañés, y gritó con todas sus fuerzas:

—¿Qué vienes a hacer aquí?

El faquir agitó desesperadamente su bastón, y contestó en lengua inglesa bastante pura:

—Me manda el rajá Sindhia.

—¿Qué quiere de nosotros? ¿Balas de carabina?

—Quiere que os rindáis.

—¿Y para tratar de semejante negocio me envía un mendigo? Tu amo quiere burlarse de nosotros, y te voy a dar un buen consejo: no des un paso más, porque te mato de un tiro.

—Soy un parlamentario, Sahib.

—Tú no eres más que un bandido. Ya estás girando sobre tu único zapato, y yéndote a decir a tus compañeros que somos cincuenta, bien provistos de víveres y municiones, y que, por tanto, no nos rendiremos sin una resistencia terrible.

—Tenemos rajaputras.

—¡Sí, los que estaban a mi servicio! —rugió Yáñez, perdiendo su calma de costumbre.

—Ahora sirven al rajá, Sahib.

—¿Cómo? ¿Te atreves a llamarme simplemente señor, y no maharajá? Entonces ¿qué soy yo?

—Un príncipe sin trono —respondió audazmente el faquir.

—¿Quién te lo ha dicho?

—Sindhia; y, además, ¿dónde se halla ahora tu capital, Sahib?

—La mitad en las cloacas y la otra mitad aquí —respondió Yáñez, que se contenía a duras penas.

—¡Famosa capital! —gritó el faquir con acento irónico—. Vale más mi pobre cabaña.

—No sé si tu cabaña estará tan bien defendida como esta.

—Quizá mejor, porque siempre está llena de serpientes.

—Las cuales no nos asustarían ciertamente. Pero ahora pienso que has charlado bastante, y te invito por segunda vez a dar una vuelta sobre tu zapato y marcharte, antes de que se me escape algún tiro de la carabina.

—Un momento, gran Sahib. ¿Qué debo responder al rajá?

—Que nos hallamos aquí muy bien; que comemos, bebemos y fumamos, sin preocuparnos de nada. Ahora, mendigo, si te parece, da a los rajaputras orden de atacarnos.

—Necesitarían saber cuántos hombres tenéis.

—Cincuenta, con dos ametralladoras.

—¡Ah, las terribles armas!

—Ahora vete. Ya es tiempo; hemos hablado bastante. Conque anda, y no vuelvas atrás.

—Nos volveremos a ver antes de lo que creéis, gran Sahib —respondió a gritos el faquir—. ¡Os arrancaremos la corona!

Yáñez apoyó el dedo en el gatillo de su carabina; mas después se detuvo diciendo:

—¡Bah, lo mataré otra vez cuando no vaya agitando ese andrajo! Respetemos a los parlamentarios.

Sentóse sobre el techado y miró alrededor.

Los diez montañeses que se hallaban abajo, guiados por el rajaputra, habían sacado fuera las gavillas de paja y las arrojaron a un próximo arrozal copiosamente regado, y además habían talado los matorrales que se hallaban alrededor para que los enemigos no pudiesen incendiarlos.

Ni rajaputras, ni parias, ni faquires habían osado disparar un solo tiro.

Las ametralladoras de Sandokán debían haberlos amedrentado terriblemente, y, temerosos de que hubiese también alguna en la factoría, y juzgándose quizá muy débiles, habían permanecido completamente inactivos.

Sin embargo, aquella tranquilidad no era suficiente para tranquilizar del todo al maharajá.

—Aquí me juego realmente mi corona —dijo—. Si no vienen en mi ayuda Sandokán y sus valientes, vamos todos a acabar mal. ¡Bah! La guerra es la guerra, y yo me he criado entre el tronar de cañones, espingardas y carabinas. ¡Veremos!