En La mujer en la Luna (Frau im Mond, 1929), los protagonistas respiran en nuestro satélite sin ninguna ayuda artificial.

De qué sirve una casa si no se cuenta con un planeta tolerable donde situarla.

Henry David Thoreau

Flash Gordon se enfrenta al malvado emperador Ming en el imaginario mundo de Mongo en Flash Gordon (Flash Gordon, 1980); los últimos supervivientes del cataclismo provocado por la estrella Bellus llegan a su planeta compañero Zyra en Cuando los mundos chocan (When worlds collide, 1951); el doctor Meacham intenta desesperadamente evitar la conquista de la Tierra desde el planeta Metaluna en Retorno a la Tierra (This Island Earth, 1955); los tripulantes de la nave Planetas Unidos C-57D acuden al rescate del doctor Morbius y de su hija, habitantes de Altair IV, en Planeta prohibido (Forbidden planet, 1956). ¿Qué característica común presentan todas estas películas? ¿Lo adivináis? ¿No? Pues entonces, permitidme continuar.

El afable alienígena Klaatu aterriza con su platillo volante en Washington para advertirnos sobre los peligros y las terribles consecuencias que conlleva experimentar con armas atómicas en Ultimátum a la Tierra (The Day the Earth stood still, 1951); los malvados marcianos llegan a bordo de cilindros tripulados con el fin de apropiarse de nuestro planeta y llevar a cabo la aniquilación de la raza humana en La guerra de los mundos (The War of the worlds, 1952); una extraña criatura vegetal humanoide siembra el terror en una base científica de la Antártida en El enigma… ¡de otro mundo! (The Thing… from another world!, 1951); un depredador despiadado dotado de sangre corrosiva se infiltra en la nave Nostromo en Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979); dos seres procedentes de mundos muy diferentes encuentran la amistad más sincera tras un accidente en la superficie del planeta Fryine IV en Enemigo mío (Enemy mine, 1985); un indescriptible ser de largo cuello y ojos saltones hace las delicias del niño Elliott en E.T., el extraterrestre (E.T.: the extra-terrestrial, 1982). La verdad es que se podría continuar, prácticamente, de forma indefinida, pero creo que ya es suficiente. ¿Habéis adivinado? ¿Aún no? ¿Desconcertados? ¿Os rendís? Está bien, os desvelaré el misterio.

La completa totalidad de las películas anteriores y muchísimas más que se podrían enumerar presentan dos variantes de una misma característica común: los protagonistas son, en todos los casos, o bien terrícolas que respiran en la atmósfera de un planeta distinto a la Tierra o, análogamente, alienígenas que respiran perfectamente el aire de la atmósfera terrestre. ¿Era difícil la adivinanza, verdad? Sin embargo, me sirve muy bien para contaros con un poco de detalle el porqué de que unos cuerpos celestes posean atmósferas y otros, en cambio, carezcan absolutamente de ellas o, alternativamente, sean muy tenues.

¡Respirad, respirad, malditos!

La respuesta a la cuestión anterior, aunque relativamente sencilla, quizá no es todo lo conocida que debería y, muy probablemente, bastantes personas crean o piensen que moverse sin escafandra por las exóticas superficies de otros mundos alienígenas puede resultar algo relativamente fácil y/o rutinario. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La existencia de una atmósfera planetaria depende, esencialmente, de dos magnitudes físicas como son la velocidad de las moléculas gaseosas que constituyen aquella y la velocidad de escape del cuerpo celeste en cuestión. Además, la mera existencia de atmósfera tampoco asegura que esta resulte inocua para una criatura adaptada a respirar y vivir en otra que puede ser muy diferente en densidad y composición. Si un ser humano intentara prescindir del sistema adecuado de supervivencia, como hacen los osados protagonistas de La mujer en la Luna (Frau im Mond, 1929), aunque hipotéticamente hubiese oro bajo su superficie, enseguida comprobaría cómo las gasta nuestro satélite. Y no digamos nada sobre nuestros héroes favoritos de la saga de Star Wars, quienes se mueven por mundos de infinita variedad, todos ellos divinamente agraciados con gravedades similares y unas atmósferas amigables a más no poder. Algo parecido es de imaginar que les sucedería a los habitantes de esos otros mundos si decidiesen visitar nuestra acogedora y cálida atmósfera terrestre.

En La mujer en la Luna (Frau im Mond, 1929), los protagonistas respiran en nuestro satélite sin ninguna ayuda artificial.

Pero volvamos a la cuestión principal. ¿Por qué algunos planetas como la Tierra, Venus, o Marte, por ejemplo, poseen cubiertas gaseosas y, en cambio, otros como Mercurio carecen de ella? Como ya os indiqué unas líneas más arriba, la clave de la cuestión se encuentra en la interrelación que existe entre la velocidad de escape del planeta y las velocidades con las que se desplazan las moléculas que conforman la mezcla gaseosa que constituye la atmósfera. La primera de estas dos magnitudes se define como aquella velocidad mínima que precisa un cuerpo para abandonar el campo gravitatorio en el que se encuentra inmerso. Como la intensidad de este depende de la distancia al centro del planeta, lo mismo le sucede a la velocidad de escape. Así, en la superficie de la Tierra tiene el valor de 11,2 km/s y va disminuyendo paulatinamente a medida que nos alejamos de la misma. Cuando proporcionamos a un objeto una energía tal que le haga adquirir una velocidad superior a esos algo más de 11 km/s nos abandonará sin remedio (a no ser que planeemos concienzudamente su trayectoria, como hacemos con los cohetes espaciales). Cuando la velocidad del objeto no supera a la de escape, este puede quedar atrapado en una órbita elíptica o, incluso, volver a caer a tierra. Consideremos ahora las partículas que componen los gases de una atmósfera. Por el simple hecho de encontrarse a una cierta temperatura, adquieren velocidades que dependen, a su vez, de sus masas. Esto parece bastante lógico, ¿verdad? Cuanto más pesadas sean las moléculas del gas más lentamente se moverán. Pero hay que hacer una salvedad. Un gas está constituido, normalmente, por un número ingente de átomos o moléculas. Por ejemplo, en un solo metro cúbico de aire que se encuentre al nivel del mar y a una temperatura de 0 °C se pueden contar nada menos que unos 27 cuatrillones de moléculas. Como consecuencia, se encuentran colisionando continuamente unas con otras, tras recorrer únicamente distancias de una décima de micra, a un ritmo de varios miles de millones de veces por segundo, lo que hace que no todas ellas se muevan con la misma velocidad. Rigurosamente, siguen la llamada ley de distribución de velocidades de Maxwell, que es una función matemática que nos viene a decir cómo están repartidas las distintas velocidades de las moléculas para una temperatura determinada y una masa molar fija (esto es, la masa que hay en un mol, que es la cantidad de sustancia donde hay algo más de 600 000 trillones de partículas); proporciona la fracción de moléculas con una velocidad determinada.

Debido a los enormes números que se manejan, la física de los gases viene gobernada por leyes de tipo estadístico. Así, se suele trabajar con la denominada velocidad cuadrática media, que se obtiene calculando la raíz cuadrada del valor medio de los cuadrados de cada una de las velocidades de las partículas. Es esta velocidad cuadrática media de las moléculas del gas la que se compara con la velocidad de escape y, en caso de que la supere, la fuerza de gravedad del planeta nunca será capaz de retener las partículas formando parte de su atmósfera y estas escaparán, más o menos rápidamente, al espacio. Ejemplos numéricos de velocidades cuadráticas medias son los siguientes: para el oxígeno a 0 °C es de 461 m/s, para el nitrógeno 493 m/s, para el helio 1304 m/s y para el hidrógeno 1845 m/s. Si la temperatura asciende hasta los 600 °C, el incremento en las velocidades de las moléculas será de casi el ochenta por ciento. Se puede apreciar perfectamente que los gases más ligeros (hidrógeno y helio) se mueven, en promedio, más velozmente que los más pesados (nitrógeno y oxígeno). Si se comparan estos valores con los 11 200 m/s requeridos para que las partículas abandonasen el campo gravitatorio terrestre, enseguida resulta evidente que se encuentran bastante alejados. Por lo tanto, nuestro planeta tiene la capacidad para retener a estos gases formando parte de su envoltura gaseosa, de la cual disfrutamos afortunadamente todos los habitantes de este increíble mundo azul.

Pero no todo resulta tan sencillo. Me gustaría llamar vuestra atención sobre lo siguiente. Comparemos los valores de las velocidades moleculares anteriores con las velocidades de escape en otros mundos, como la Luna o Mercurio. Estas resultan ser de 2400 m/s y 4250 m/s, respectivamente. Como veis, se sitúan muy por encima de las correspondientes velocidades cuadráticas medias de los gases consideradas anteriormente. Entonces, ¿por qué no poseen atmósferas estos dos astros? La razón es que no os he contado toda la verdad…

El misterio de las atmósferas desaparecidas

La solución al enigma tiene que ver con el hecho de que las velocidades de las moléculas vienen dadas por una función de distribución (la de Maxwell, en este caso). ¿Qué significa esto? Dicho de forma llana y sencilla, que no todas ellas se están moviendo con la misma velocidad. La velocidad cuadrática media, como su propio apellido indica, representa un valor promedio, no un valor instantáneo ni un valor exacto. De hecho, se pueden definir otras velocidades de forma análoga a como hicimos con la velocidad cuadrática media. Por ejemplo, suele ser habitual definir la velocidad media o también la velocidad más probable, que es aquella para la cual la distribución de Maxwell presenta un máximo, es decir, representa la velocidad que poseen una mayor fracción de las moléculas. Por ejemplo, para los mismos casos considerados más arriba (gases a 0 °C) las velocidades más probables para el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el helio resultan ser 1506 m/s, 376 m/s, 402 m/s y 1065 m/s, respectivamente. Pero aún se puede ir más allá. Resulta que, a pesar de que la mayor parte de las moléculas se mueven con las velocidades anteriores, también existe una porción o fracción de las mismas que puede ser más o menos grande (dependiendo del gas en particular y, sobre todo, de la temperatura) con velocidades muy superiores. Estas velocidades pueden, según los casos, ser del mismo orden que la velocidad de escape. Como consecuencia, estarían en disposición de huir de la gravedad que intenta retenerlas. Al escapar, las moléculas restantes volverían a redistribuir sus velocidades para adaptarse de nuevo a la función de Maxwell y el proceso de escape se repetiría incesantemente hasta la práctica desaparición total de las moléculas. Es algo bastante parecido a lo que ocurre cuando se calienta al fuego un recipiente con agua. A medida que asciende la temperatura, parte de las moléculas de agua que están en la superficie del líquido adquieren más velocidad que el resto y pueden pasar al estado gaseoso (al aire). Al desaparecer, dejan sitio libre a otras que ascienden hasta la superficie y el mismo proceso vuelve a tener lugar. Si se espera el tiempo suficiente, el recipiente quedará vacío, es decir, la totalidad del agua se habrá evaporado.

Bien, parece que el misterio de la desaparición de las atmósferas planetarias ha quedado, al fin, resuelto. Sólo me resta proporcionaros un ejemplo numérico de las afirmaciones anteriores. Veréis. Resulta que la atmósfera terrestre está constituida por varias capas. De abajo arriba nos encontramos primero con la troposfera, que se extiende hasta unos 10-15 km de altura, luego está la estratosfera (hasta unos 40-50 km), la mesosfera (90 km), la termosfera y, finalmente, la exosfera. Casi un 99,9% de la masa de nuestra atmósfera se encuentra en la primera de ellas, la troposfera, pero eso no significa que las otras zonas no sean importantes. De hecho, el ozono que nos protege de la dañina radiación ultravioleta procedente del Sol se encuentra en la estratosfera. ¿Por qué os cuento esto ahora? Pues, sencillamente, porque es justamente la ausencia de moléculas en las capas altas de la atmósfera lo que permite que allí las temperaturas (el Sol zumba allí de lo lindo) sean tan elevadas que pueden ser incluso de muchos cientos e incluso miles de grados centígrados. Por ejemplo, a unos 500 km de altura se pueden alcanzar fácilmente los 600 °C. Si se calcula la velocidad más probable de las moléculas de hidrógeno y oxígeno para este valor resultan ser de unos increíbles 3000 m/s para el primero y 800 m/s para el segundo. Utilizando, de nuevo, la función de distribución de velocidades de Maxwell, se puede determinar que la fracción de moléculas que poseen una velocidad igual a la de escape es de 1 entre 1 000 000 para el hidrógeno y de 1 entre 1 000 000 (y otros 78 ceros más) para el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Nada más y nada menos que el hidrógeno, en caso de que hubiera estado presente en nuestra atmósfera primigenia, se nos habría ido escapando muy lentamente a lo largo de muchos eones, mientras que el oxígeno lo ha tenido trillones de trillones de trillones (y más trillones) de veces más difícil y, por eso, aún sigue presente y permitiéndonos que lo respiremos por mucho tiempo.

Se podría, quizá, pensar en una cierta relación existente entre la tectónica de placas y la ausencia de atmósferas en sitios como Mercurio o la Luna. Efectivamente, determinados gases se hallan presentes en las atmósferas planetarias debido a que han escapado del interior de sus respectivos mundos mediante procesos de tipo geológico, tales como la actividad volcánica. Sin ir más lejos, este es el caso de la Tierra. En cambio, otros gases como el oxígeno proceden de procesos como la disociación de las moléculas del agua por la acción de los rayos ultravioletas solares u otros de carácter biológico, como la fotosíntesis. Evidentemente, no tenemos evidencia alguna sobre la existencia de vida en Mercurio, con lo cual la presencia potencial de gases en él debería tener su origen en fenómenos de otro tipo.

Volviendo, sólo por un instante, al mundo de la ciencia ficción, parece evidente que la solución para que todos nuestros amigos de las películas puedan caminar en paz y tranquilidad de forma confortable por las exóticas superficies de otros exóticos mundos puede consistir en adoptar dos posturas: o bien nos adaptamos a esos otros mundos o, por el contrario, los modificamos de acuerdo a nuestras necesidades. Este segundo proceso recibe el nombre de terraformación.

Los tres contratiempos de los gliesícolas

Aunque pueda aparentar ser una solución de lo más razonable, lo cierto es que la terraformación de otros mundos no resulta una tarea demasiado sencilla, al menos con los medios tecnológicos de los que disponemos en la actualidad. Pero ¿por qué terraformar? ¿No sería más fácil tratar de encontrar planetas similares al nuestro, con la capacidad de albergar la vida tal y como la conocemos? Al fin y al cabo, hasta la fecha, se han catalogado más de 700 planetas extrasolares. De entre todos ellos, destaca uno conocido como Gliese 581 g, descubierto en septiembre de 2010, pues se caracteriza por presentar las propiedades físicas más parecidas a las de la Tierra. Se encuentra a unos 20 años luz de nosotros, formando parte de un sistema integrado por otros cuatro planetas que orbitan alrededor de la estrella Gliese 581, en la constelación de Libra.

De todos modos, no conviene ser demasiado optimistas. El hecho de que se trate del exoplaneta con una mayor semejanza a nuestra querida Tierra no significa en absoluto que pueda soportar vida parecida a la nuestra. Quizá la vida terrícola sea más un producto de una tremenda casualidad cósmica que un proceso ubicuo y nunca seamos capaces de hallar unos parientes, aunque sean muy lejanos. Según afirma Peter Nicholls en su libro La ciencia en la ciencia ficción, entre las condiciones necesarias para la vida que debe poseer un planeta se encuentran una gravedad adecuada, ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Lo primero provocaría que nos sintiéramos excesivamente pesados, poco ágiles a la hora de desplazarnos, por no enumerar la variedad de problemas fisiológicos o de tipo circulatorio que podrían presentarse. Tal y como señala Jeanne Cávelos en The Science of Star Wars, quizá el límite superior pueda estar en una gravedad 1,5 veces mayor que la terrestre. Lo segundo tendría, entre otras consecuencias, una excesiva pérdida tanto de mása ósea como muscular, haciéndonos seres excesivamente débiles como, de hecho, les sucede a los astronautas que han permanecido en condiciones de microgravedad durante lapsos de tiempo prolongados.

Flash Gordon se enfrenta al malvado emperador Ming en el imaginario mundo de Mongo en Flash Gordon (Flash Gordon, 1980).

Otro de los requisitos para la vida, tal y como la conocemos, es la existencia de una franja de temperaturas adecuada, pues esta debe ser tal que permita la aparición de agua en estado líquido. Para ello, es necesario que el planeta se encuentre dentro de la denominada «zona de habitabilidad» de su estrella (o sistema de estrellas, aunque semejante caso suele presentar inconvenientes serios) a una distancia no demasiado próxima que haga que el excesivo calor vaporice el agua, pero tampoco muy alejada con la consiguiente congelación de la misma. Aquí también juega un papel decisivo el tipo de estrella de que se trate. No es lo mismo que el astro que suministra luz y calor sea una gigante azul o roja o, por el contrario, que presente el aspecto de una enana blanca, roja o amarilla. A esta última clase pertenece nuestro Sol y, aunque pueda parecer extraño, se cree que tan sólo un ocho por ciento de todas las estrellas son semejantes. De hecho, Gliese 581 pertenece a la categoría de las enanas rojas y este sí que parece ser el tipo de estrella más abundante en el Universo.

La presión del aire y una atmósfera de constitución apropiada, masas de tierra firme y océanos, vientos y mareas no demasiado fogosos ni agitadas, ausencia de radiaciones dañinas, períodos de rotación que hagan posibles fases de luz y oscuridad no muy prolongadas, estabilidad geológica y ausencia de microorganismos letales conforman toda una larga serie de condicionantes básicos para el desarrollo de la vida. Por lo menos eso es lo que creemos. Si no, ¿por qué no la hemos hallado aún?

Veamos. Prestemos un poco de atención más en detalle a nuestra más esperanzadora promesa fuera de nuestro afortunado sistema solar. La masa de Gliese 581 g es entre 3 y 4 veces mayor que la terrestre y su radio entre un 30% y un 100% superior (existe una gran incertidumbre en estos datos ya que no resulta sencillo determinar el tamaño de un planeta extrasolar que se encuentra a varias decenas de años luz de distancia). Esto hace que la gravedad superficial pueda encontrarse en el rango comprendido entre 11 y 17 m/s2. Ya estamos rozando el límite establecido un poco más arriba. Primer contratiempo.

Pasemos a la temperatura. Esta es una cuestión difícil porque depende directamente de factores como el tipo de atmósfera que cubra el planeta. Así, una parte significativa de la luz (por consiguiente, también de calor) proveniente de la estrella puede ser reflejada y devuelta al espacio. La relación entre la cantidad de luz reflejada e incidente sobre un cuerpo se denomina albedo. Los descubridores de Gliese 581 c, uno de los hermanos de Gliese 581 g, han estimado que en el caso de que el albedo de aquel fuese similar al de Venus (0,65), la temperatura media podría rondar los -3 °C, mientras que si el albedo se pareciese más al de la Tierra (0,35), entonces se podrían alcanzar los +40 °C. Evidentemente, estos valores caen dentro de un rango razonable, que podría estar en torno a los -10 °C como límite inferior y +40 °C como límite superior. Sin embargo, se requiere información más precisa acerca de la composición específica de la atmósfera ya que, dependiendo de la misma, podría darse un efecto invernadero mayor o menor que fuese susceptible de elevar la temperatura superficial por encima de lo tolerable. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Venus, cuya temperatura media asciende hasta nada menos que los 460 °C debido a la abundante presencia (96%) de dióxido de carbono en su atmósfera, un gas de lo más adecuado para contribuir a un efecto invernadero considerable. Otro ejemplo igualmente ilustrativo del carácter estimativo de los cálculos anteriores es que si se aplica el mismo modelo teórico a la Tierra, se obtiene que la temperatura media debería rondar los -17 °C, cuando en realidad se acerca mucho más a los +15 °C. La conclusión es que el valor real de la temperatura superficial de Gliese 581 g puede oscilar ostensiblemente. Segundo contratiempo.

La siguiente cuestión tiene que ver con las mareas provocadas por la relativa proximidad a la estrella. Gliese 581 presenta un tamaño próximo al 38% del de nuestro Sol. Debido a que el planeta dista tan sólo 11 millones de kilómetros (14 veces más cerca que la Tierra al Sol), los hipotéticos habitantes gliesícolas pueden presenciar y disfrutar crepúsculos espectaculares mientras contemplan a su roja estrella con un tamaño 5,2 veces mayor que el que presenta nuestra enana amarilla favorita en los rojizos atardeceres terrícolas. Pero tanta belleza tenía que matar a la bestia, como hizo la deslumbrante Jessica Lange con King Kong, y es que todo lo anterior hace que el período de rotación de Gliese 581 g ascienda a tan sólo 37 días. Esto, aunque serio, no resultaría excesivamente grave a no ser porque las mareas provocadas por la excesiva proximidad a su estrella resultan decenas de veces más agitadas que las causadas por nuestra Luna, aquí en la Tierra. Y no es todo, porque semejantes efectos tienen una consecuencia aún peor. Efectivamente, al igual que les ocurre a nuestro vecino Mercurio con el Sol o a la misma Luna con la Tierra, nuestro desventurado y desafortunado planeta extrasolar siempre presenta la misma cara a su estrella, fenómeno conocido como rotación síncrona. De esta forma, en la mitad de su superficie siempre es de día y en la otra mitad siempre de noche. Unas excelentes condiciones para que en la primera habiten niños, ancianos y gente de bien y en la segunda los juerguetas, vividores y demás mangantes ansiosos de vida nocturna. ¿Tercer contratiempo?

Los orígenes

A pesar de todo lo que hemos visto hasta ahora y aunque en otros sistemas estelares puedan encontrarse planetas semejantes al nuestro, siempre tendremos el problema de desplazarnos hasta allí, pues las distancias son enormes. Hasta que no desarrollemos una tecnología que nos permita viajar a velocidades comparables a la de la luz (así y todo podríamos tardar décadas en alcanzar otros mundos), tendremos que conformarnos con intentar modificar planetas más cercanos y hacerlos habitables. Echemos un vistazo, a continuación, al sistema solar.

Como ya sabemos, el conjunto de técnicas mediante las cuales se puede modificar un cuerpo celeste (planeta, satélite, asteroide, etc.) hasta adoptar las características propias de la Tierra se denomina terraformación. El término, como casi siempre, surgió inicialmente en el mundo de la ciencia ficción. Fue Jack Williamson quien lo acuñó por vez primera en sus CTstories, allá por el año 1942, aunque Olaf Stapledon había preparado Venus para ser habitable mediante la electrólisis del agua presente en sus océanos, ya en una fecha tan temprana como 1930, con su novela La última y la primera humanidad. Por aquellos años la exploración espacial aún no había nacido y resultaba poderosamente atractiva la idea de un Venus cálido y húmedo, con agua abundante. Con los datos proporcionados por las modernas sondas espaciales, hoy sabemos que el idílico mundo imaginado por Stapledon y otros autores dista enormemente de la realidad. No hay océanos de agua líquida ni nada que se le parezca y, por tanto, la electrólisis del agua (un proceso físico mediante el que, haciendo pasar una corriente eléctrica, se descomponen las moléculas en sus componentes atómicos: hidrógeno y oxígeno) constituye una idea, como poco, inocente e ilusa.

Nuestro vecino más cercano no fue el único objeto de deseo por parte de las imaginaciones desbordantes de los escritores de ciencia ficción. Durante la década de los años cincuenta del siglo pasado, época de oro del género, aparecieron no pocas obras en las que, de una manera u otra, los humanos conseguían habitar otros mundos del sistema solar. Así, se pueden citar las Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, donde se cuenta la historia de la conquista humana del planeta rojo; El granjero de las estrellas, de Robert A. Heinlein, narra la terraformación de Ganímedes, uno de los satélites de Júpiter; Las arenas de Marte, de Arthur C. Clarke, quien sugiere a las plantas como las encargadas de metabolizar los óxidos presentes en el agreste terreno marciano mientras liberan oxígeno; Ciudad, de Clifford D. Simak, muestra a los seres humanos adaptados a la vida en Júpiter, esta vez mediante la estimable ayuda de una máquina muy peculiar, y un larguísimo etcétera.

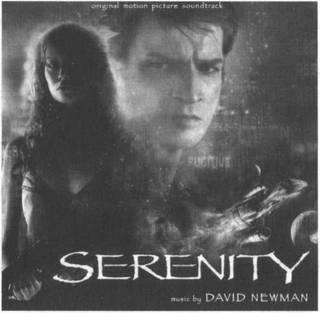

En Serenity se presenta un mundo que ha sido terraformado, es decir, se ha adaptado el planeta para que vivir en él sea igual que vivir en la Tierra.

El tema de la terraformación siguió despertando un relativo interés entre la comunidad literaria del género de ciencia ficción, pero sería a raíz de un trabajo científico del inolvidable Carl Sagan publicado en 1961 en la elitista revista Science y titulado The Planet Venus: Recent observations shed light on the atmosphere, surface, and possible biology of the nearest planet cuando el asunto empezó a tomarse muy en serio y no sólo como una forma elegante de colocar al ser humano en otros mundos ajenos a la Tierra. En dicho trabajo se sentaban las bases científicas para la terraformación de nuestro vecino, Venus. Sagan proponía sembrar la atmósfera del planeta con algas productoras de clorofila que viajarían a bordo de centenares de cohetes. El propósito no era otro que utilizarlas para producir el oxígeno necesario a partir del dióxido de carbono que conforma casi toda su atmósfera (prácticamente, el 96%; un 3% es nitrógeno). Un problema evidente al que deberían enfrentarse las algas sería el hostil ambiente de Venus, con una presión atmosférica casi un centenar de veces superior a la de la Tierra y una temperatura del orden de los 450 °C. Algo no demasiado diferente a lo que hacen ciertos organismos terrestres denominados extremófilos, capaces de sobrevivir en ambientes extremos y muy hostiles. Si el proceso de conversión atmosférica se llevase a cabo con éxito disfrutaríamos de un planeta cuyas características físicas son muy similares a las del nuestro. En efecto, el radio de Venus es de unos 6000 km y la gravedad en su superficie tan sólo un 10% inferior, con unas sorprendentes salidas y puestas de sol por el oeste y el este, respectivamente.

Posteriormente, el término terraformación saldría fuera del ámbito académico y sería definitivamente popularizado, tanto por el mismo Carl Sagan en su libro de divulgación La conexión cósmica (el mismo año había publicado otro artículo en la revista Icarus sobre la terraformación, esta vez de Marte, bajo el título Planetary engineering on Mars) como por Adrián Berry en Los próximos diez mil años, ambos aparecidos en el año 1973.

De aquellos polvos, estos lodos

El acceso del gran público al concepto de terraformación, en parte gracias al trabajo divulgador de Sagan y Berry, animó aún más si cabe a los autores de ciencia ficción para seguir explotando la idea de adaptar otros mundos a una hipotética habitabilidad de los mismos por parte de los seres humanos. Así, surgieron obras como Venus of dreams, en 1986, donde su autora, Pamela Sargent, narraba la terraformación de Venus. Dos años más tarde ampliaría su obra con Venus of shadows. El éxito sería tal que no tendría más remedio que finalizar su trilogía en 2001 con Child of Venus. Las tres novelas, desgraciadamente, no han sido traducidas a la lengua de Cervantes, hasta ahora.

Pero sería el planeta rojo el que acaparase la atención preferente de los escritores. Así, un planeta Marte ya terraformado se puede encontrar en Camino desolación, de Ian McDonald, publicada en 1988. En la década de los años noventa, concretamente en 1992, aparecería la que quizá con toda seguridad sea la obra más impresionante que jamás haya abordado el tema de la terraformación de un planeta. Se trata de la enciclopédica trilogía de Kim Stanley Robinson. Comenzada con Marte rojo en 1992, continuaría con Marte verde al año siguiente, para finalizar con Marte azul en 1996. A lo largo de más de 2000 páginas, se relata con pelos y señales la terraformación de nuestro planeta vecino. Otros relatos de no menos calidad quedan eclipsados ante semejante magnitud. Entre estos se pueden citar, por ejemplo, Los mineros del Oort, de Frederik Pohl, o Marte se mueve, de Greg Bear, publicadas en 1992 y 1993, respectivamente.

Pero la idea no podía quedar reducida únicamente a un tratamiento exclusivamente literario. Y, como no podía ser de otra manera, llegó finalmente al terreno cinematográfico. Y, también, como ocurre casi siempre, la forma de enfrentarlo resultó mucho menos rigurosa y, consecuentemente, errónea desde un punto de vista exclusivamente científico.

¿Cuál es el proceso que hay que llevar a cabo para terraformar un planeta? Esta pregunta puede tener distintas respuestas, dependiendo de las características concretas del planeta. No es lo mismo hacer habitable un mundo infernal como Venus que el helado Marte, donde la temperatura promedio ronda los 60 °C por debajo de cero, casi como en nuestro Polo Sur, y las máximas y mínimas alcanzan los +20 °C y -150 °C, respectivamente. La imaginación de los científicos ha propuesto una enorme variedad de métodos y técnicas para hacer habitable un mundo yermo como Marte, que parece ser el elegido como candidato más adecuado y con mayor probabilidad de éxito. Veamos un poco más detenidamente qué es exactamente lo que se pretende y cómo lograrlo.

Si se desea que nuestro vecino planeta rojo se asemeje lo máximo posible a la Tierra, hay que conseguir principalmente dos objetivos: aumentar su temperatura e, igualmente, su presión atmosférica. Cuando se alcancen ambas metas, se habrá logrado indirectamente que el agua pueda mantenerse en su estado líquido, quizá el requerimiento más básico de todos. Actualmente, sabemos que la atmósfera de Marte está constituida por un 95% de dióxido de carbono y casi un 3% de nitrógeno, pero con una densidad tan baja que hace que la presión atmosférica no supere los 1000 pascales, es decir, la centésima parte de la que disfrutamos los terrícolas. La ausencia de oxígeno es un problema decisivo. En la Tierra, la radiación ultravioleta procedente del Sol contribuye de forma decisiva para que, de cuando en cuando, tres átomos de oxígeno se combinen y formen una molécula de ozono. Se genera, de esta manera, una capa que sirve, a su vez, de protección contra la misma radiación ultravioleta que participó en su génesis. Si no fuese por la capa de ozono de nuestra atmósfera, estaríamos prácticamente achicharrados por un chaparrón de rayos letales o, como poco, cancerígenos. Parece, pues, imprescindible la necesidad de fabricar aire. Si conseguimos incrementar la densidad de la atmósfera de Marte, también estamos contribuyendo a aumentar la presión atmosférica en la superficie del mismo. Ahora bien, cabe la posibilidad de que, en el pasado, el planeta rojo hubiese poseído una atmósfera más densa y que los gases presentes en ella no hubiesen escapado al espacio exterior, encontrándose, posiblemente, combinados químicamente con las rocas de la superficie o atrapados bajo la superficie del helado suelo marciano, sobre todo en los polos. ¿Cómo extraerlos?

Una posibilidad podría consistir en aprovechar el llamado «efecto albedo». Me explico. Todos los cuerpos reflejan una cierta parte de la radiación que reciben. Esa razón recibe el nombre de albedo, como ya sabemos. La parte de la radiación no reflejada es absorbida por el cuerpo. Así, un objeto que refleje la mitad de la luz que incide sobre su superficie presenta un albedo del 50% o, equivalentemente, de 0,5. El color del objeto influye, a su vez, de forma decisiva. La nieve, por ejemplo, tiene un albedo mucho mayor que el carbón. Una forma muy sencilla de poner de manifiesto este peculiar efecto consiste en colocar sendos helados sobre las carrocerías de dos coches, uno de color blanco y otro negro y comprobar que el segundo se derrite en un tiempo considerablemente más corto. Cuando se trata de un planeta, la atmósfera de este también influye en el valor de su albedo. Así, la Tierra presenta un albedo de 0,3; Venus de 0,65 y Marte de tan sólo 0,15. Pero, volviendo al asunto, ¿cómo se puede sacar provecho de semejante propiedad física? Pues, sencillamente, procediendo a diseminar gran cantidad de sustancias oscuras por la superficie de los casquetes polares marcianos, con lo que la cantidad de radiación solar absorbida se incrementará enormemente, elevando su temperatura y haciendo que estos se fundan y liberen a la atmósfera los gases atrapados en su interior. Sin embargo, resta la cuestión de cómo llevar hasta allí las maravillosas sustancias con bajo albedo. Carl Sagan había estimado que se precisarían varios centenares de cohetes espaciales para transportarlas, con un coste económico inabordable, por lo menos en un futuro cercano. ¿Soluciones?

Alicia, a través del espejo, hacia el planeta de las maravillas

No se requiere ninguna inteligencia excepcional para darse cuenta de que los cientos de cohetes que se precisarían para semejante cometido quedan fuera del alcance económico de casi cualquier país. Resulta, entonces, conveniente pensar en otras alternativas. Quizá la incipiente nanotecnología sea capaz, en un futuro más o menos cercano, de proporcionar algún método viable por el que los organismos que enviásemos a Marte pudiesen, de alguna manera, autorreproducirse y, consecuentemente, solamente se requiriesen pequeñas poblaciones iniciales de los mismos para iniciar la misión encomendada. Pero la raza humana no puede cruzarse de brazos y esperar, entre tanto, a que la nanotecnología adquiera el necesario nivel de desarrollo. Muy al contrario, desde el principio se han propuesto gran variedad de soluciones alternativas o complementarias.

Entre las más destacadas se puede citar la ubicación de grandes espejos o reflectores en órbita alrededor del planeta rojo, con la intención de desviar la luz solar hacia su superficie y poder fundir, igualmente, los casquetes polares. El mismo objetivo podría alcanzarse mediante la detonación selectiva de ingenios nucleares que, al derretir el material de los polos, produjese la liberación de posibles gases atrapados, expulsándolos hacia la atmósfera. Por otro lado, las mismas explosiones podrían levantar enormes cantidades de polvo que contribuirían a reducir el albedo de forma apreciable. Finalmente, se podría obtener muy probablemente dióxido de carbono si las detonaciones tuviesen lugar por debajo de la superficie del suelo, haciendo que la densidad atmosférica se incrementase.

Os estaréis preguntando, a buen seguro, cuál es la finalidad de enviar dióxido de carbono a la atmósfera marciana. Si lo que se pretende es hacerla respirable por los seres humanos, para qué demonios nos sirve un gas que es irrespirable. Veamos, estad tranquilos, todo tiene explicación.

Resulta que el CO2, junto con otros gases como el metano y el amoníaco, formaba parte de la atmósfera terrestre hace unos 3000 millones de años. ¿Qué ocurrió para que desapareciese y actualmente disfrutemos de una maravillosa envuelta de nitrógeno y oxígeno? Pues, sencillamente, que sobre la faz de la Tierra aparecieron y se desarrollaron unas criaturitas llamadas algas, que eran increíblemente eficientes metabolizando dióxido de carbono, utilizando una técnica conocida como fotosíntesis. Este proceso consiste, básicamente, en combinar el CO2 con agua en presencia de la luz solar, produciéndose glucosa en la reacción química, así como también oxígeno (que se libera a la atmósfera). De esta forma, durante quizá más de mil millones de años, el anhídrido carbonico fue desapareciendo y nuestra atmósfera se fue enriqueciendo con oxígeno hasta alcanzar la proporción actual del 21% en volumen.

Aprendiendo de la historia, se podría proceder de forma parecida con la cubierta atmosférica de Marte y, haciendo uso de algas, plantas y bacterias fotótrofas (capaces de realizar la fotosíntesis), se intentaría ir generando el oxígeno necesario. Y con lo de necesario no solamente estoy pensando en la respiración de los seres humanos que potencialmente habitasen Marte. En efecto, actualmente, parece haber bastante acuerdo en que la vida humana le debe mucho a la capa de ozono protectora que se extiende sobre nuestras cabezas a una altura de entre 15 y 40 kilómetros. Y el ozono no es más que una molécula formada por tres átomos de oxígeno. Se produce cuando la molécula de oxígeno ordinaria (constituida por dos átomos) «es atacada» por los fotones ultravioletas provenientes de la radiación solar. Y aquí viene la paradoja: una vez que se forma el ozono a causa del efecto de la radiación ultravioleta, aquel sirve como escudo protector frente a esta, impidiendo que alcance la superficie y nos achicharre literalmente.

Pero la utilidad del dióxido de carbono no consiste exclusivamente en ser una condición previa en la generación de oxígeno atmosférico, sino que su mera presencia resulta decisiva a la hora de elevar la gélida temperatura de Marte, ya que se trata de un gas dotado especialmente para producir el denominado efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno que tiene lugar cuando la radiación procedente del Sol que alcanza la superficie terrestre es incapaz de retornar al espacio, debido a que ciertos gases presentes en nuestra atmósfera (dióxido de carbono, amoníaco, metano, etc.) la vuelven a reflejar en forma de radiación infrarroja (esto es, calor) hacia el suelo, provocando un calentamiento. Si no fuera por esto, la Tierra se comportaría prácticamente como un cuerpo negro y entonces su temperatura rondaría tan sólo los 6 °C de promedio y no los confortables 15 °C que disfrutamos. Por eso, un cierto grado de efecto invernadero es más que necesario.

De todas maneras, no todo es tan bonito como parece. Un enorme inconveniente de los gases de efecto invernadero es que atacan de forma despiadada al ozono. Por lo tanto, de un lado, son buenos para contribuir a elevar la temperatura de Marte y, del otro, participan en la destrucción del escudo protector contra la dañina radiación ultravioleta. ¿Cuál es la salida de esta aparente encrucijada?

Paraterraformación y pantropía

Los métodos ideados con el objeto de lograr semejantes objetivos han sido de lo más variados. Así, se han sugerido tanto las detonaciones nucleares como la puesta en órbita de sistemas reflectores, esto es, gigantescos espejos que redirigiesen la luz solar hacia la superficie del planeta. Otras posibles soluciones podrían consistir en desviar asteroides y cometas hacia la órbita de Marte y hacerlos estrellarse contra su superficie, con lo cual se conseguiría hacer crecer la masa y, consiguientemente, la gravedad superficial del planeta rojo, aunque no es menos cierto que para ello se requeriría un gran número de impactos. Además, como se cree que muchos de estos cuerpos cometarios pueden ser ricos en metano, se matarían dos pájaros de un tiro. Recordad que el metano es una sustancia capaz de producir efecto invernadero.

Sin embargo, volviendo a lo dicho en párrafos anteriores, no todo es tan bonito como podría parecer a priori. Os he contado que los gases de efecto invernadero presentan un inconveniente muy serio, que no es otro que su capacidad destructiva del ozono, gas que tiene una importancia decisiva a la hora de proteger la vida humana de las nocivas y dañinas radiaciones ultravioletas procedentes del Sol. La ciencia siempre se ha caracterizado por su espíritu de superación y cada vez que surge un problema, inmediatamente busca una posible solución al mismo. Y este caso no iba a ser menos. ¿Qué es lo que pretendemos? Incrementar la temperatura de Marte. ¿Qué podemos utilizar para lograrlo? Gases de efecto invernadero. ¿Qué inconveniente presentan? Destruyen el ozono. ¿Cuál puede ser la solución? Gases de efecto invernadero que no dañen el ozono. Elemental, querido Watson. ¿Existen esos gases? Sí, y se llaman perfluoro-carbonos (PFC’s). A veces, se les conoce como gases de superefecto invernadero porque resultan mucho más poderosos que los gases de efecto invernadero tradicionales, tales como el dióxido de carbono, metano, vapor de agua, CFC’s, etc. Los perfluorocarbonos se pueden obtener a partir de técnicas tan dispares como la fundición del aluminio o la fabricación de semiconductores. Lo que los hace tan interesantes en la cuestión de la terraformación de Marte es su enorme capacidad para producir efecto invernadero, incluso en concentraciones muy bajas. De hecho, pueden llegar a ser miles de veces más potentes que el dióxido de carbono, como sucede, por ejemplo, con el tetrafluorometano o el hexafluoroetano. Y todo ello con la enorme ventaja de resultar inocuos para el ozono.

Carátula de Ultimátum a la Tierra (The Day the Earth stood still, 1951).

Ahora bien, una vez llegados a este punto, cabe hacerse algunas preguntas adicionales. ¿Realmente es posible terraformar un planeta y hacerlo habitable? ¿Hemos resuelto el problema de la superpoblación en la Tierra? ¿Existen otras alternativas?

La respuesta a la primera cuestión es relativamente sencilla: rotundamente, sí. Lo que pasa es que no os he dicho que un proyecto de ingeniería planetaria de semejante envergadura no se consigue de un día para otro. Los expertos se muestran bastante de acuerdo en que el proceso de terraformación podría llevar siglos (y no es una forma de hablar). Cálculos estimativos predicen un aumento de entre 6 y 8 grados centígrados en 100 años. Esto no tendría por qué constituir un problema insalvable, pero dejadme que os recuerde de nuevo que la temperatura media de Marte ronda los 60 °C por debajo de cero. Por lo tanto, para entonces, vuestro equipo de fútbol favorito habrá celebrado unos cuantos centenarios. En todo caso, absolutamente nada que ver con la impresionante rapidez con la que se consigue hacer respirable la atmósfera marciana en Desafío total (Total Recall, 1990), aunque semejante hazaña se lleve a cabo con ayuda de una gigantesca máquina abandonada en el planeta rojo por una misteriosa raza alienígena. Por cierto, ¿para qué demonios fabricaría una raza extraterrestre un dispositivo terraformador capaz de hacer el aire respirable para una raza como la humana, tan aparentemente distinta a la suya? ¿Acaso procedían de un planeta similar al nuestro? Igualmente veloz resulta el proceso terraformador llevado a cabo por el dispositivo Génesis que se muestra en Star Trek II: la ira de Khan (Star Trek II: The Wrath of Khan, 1982). En cambio, James Cameron nos presentó una terraformación algo más razonable, de unas cuantas décadas, en la luna LV-426 en Aliens, el regreso (Aliens, 1986). Se notaba que Cameron había iniciado los estudios de física en la Universidad pública de California, aunque posteriormente los abandonase para dedicar toda su atención al séptimo arte. A buen seguro que su cuenta bancaria da fe de lo acertado de su decisión.

Pero vuelvo, una vez más, a las cuestiones planteadas más arriba. En concreto, me refiero al asunto de la superpoblación. En el momento de la entrada de este libro en prensa, el número de habitantes de la Tierra ronda los casi 7000 millones (terrícola arriba, terrícola abajo). Probablemente, en otras seis décadas más, alcanzaremos los 12 000 millones, es decir, la densidad de población se habrá duplicado, aunque también podría darse el caso de que la población se llegase a estancar. En todo caso, ¿qué habremos conseguido con emigrar a Marte? El diámetro del planeta rojo ronda los 6800 km (prácticamente la mitad del terrestre), con lo que su superficie habitable es la cuarta parte de la de la Tierra y, por tanto, nuestros primeros colonos marcianos estarían cuatro veces más apretaditos de lo que estamos ahora nosotros aquí (esto si no tenemos en cuenta que tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta no constituyen tierra firme; en caso contrario, la superficie sólida terrestre coincide con toda la superficie de Marte). Parece que no hemos avanzado gran cosa ¿no? ¿Por qué no emigramos mejor rumbo al sistema solar donde transcurre la acción de Serenity (Serenity, 2005), en el que todos los planetas que forman parte del mismo ya han sido terraformados? Viajemos, gocemos del amor sin parar y multipliquémonos alegremente por todos ellos, que hay sitio de sobras para todos.

Llegados a este punto, únicamente resta abordar la cuestión referente a las posibles alternativas o soluciones a la terraformación total de un planeta. En concreto, me refiero a dos: la paraterraformación y la pantropía. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Me repita, por favor!

Calma, queridos y sufridos lectores. Me explicaré lo más claramente que me sea posible. Empezaré por la primera de ellas y luego me referiré a la segunda. ¡Qué tremenda capacidad de organización!

La paraterraformación consiste en una terraformación, pero parcial. Su mayor ventaja consiste en que lograría llevarse a cabo en un lapso de tiempo mucho más breve del que llevaría adaptar todo el planeta. Para ello se construirían hábitats como pueden ser cúpulas cerradas del estilo de las que pueden verse en la previamente aludida Desafío total.

Para explicar qué es la pantropía, permitidme que os recuerde un viejo refrán. Dice, más o menos, así: «Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga a Mahoma». ¿Qué significa esto? Pues, sencillamente, que si el proceso de terraformación es tan lento y dificultoso, no permitiendo que el hombre adapte otro mundo a sus necesidades, entonces quizás podamos adaptar nosotros al hombre para que pueda sobrevivir en planetas diferentes a la Tierra. Aunque el término surgió inicialmente en los gloriosos años cincuenta del siglo XX, cuando James Blish publicó sus célebres relatos bajo el título común de Semillas estelares, o Paul Anderson su relato breve Llamadme Joe, en el cual se cuenta cómo los seres humanos pueden deambular por Júpiter mediante transferencia mental a un ser cuyo cuerpo ha sido adaptado al hostil mundo joviano. También Clifford D. Simak adaptó al hombre, en su afán por habitar el mayor planeta del sistema solar, en su novela Ciudad. Pero sería Frederik Pohl quien llevaría la idea a su máxima expresión en 1976, con su ya inmortal obra Homo plus, en la que se narra la colonización de Marte mediante la creación de ciborgs perfectamente diseñados, con la inestimable ayuda de la ingeniería genética, para habitar un ambiente tan poco favorable a nuestros humanos organismos.

Sin tretas no hay paraíso

Un buen número de textos (tanto de ficción como científicos), así como el cine han abordado la terraformación y sus variantes como la paraterraformación o la pantropía de formas muy diversas, en ocasiones con relativo acierto, en otras no tanto. Las dos alternativas que se contemplan siempre se centran, por un lado, en adaptar otros mundos al medio ambiente terrestre y, por el otro, en modificar al ser humano haciéndolo apto para sobrevivir en dichos medioambientes hostiles. Sin embargo, no hemos contemplado en absoluto la cuestión no antropo-céntrica. Dicho en palabras simples, ¿pueden darse las condiciones para la existencia de vida no humana? ¿Qué características debe poseer un mundo extraterrestre para albergar vida compleja? Evidentemente, hasta la fecha, los seres humanos no hemos sido capaces de detectar otros planetas dotados de esa vida. Sí que disponemos, en cambio, de un catálogo cada vez más amplio de mundos extrasolares, pero de aquí a que sean habitables o habitados por otras especies hay un enorme trecho. ¿O no? Dejadme que os cuente, muy brevemente, tres historias increíbles, todas ellas frutos de la imaginación y el trabajo científico más audaces.

En el año 1983 tuvo lugar la conferencia CONTACT: Cultures of the Imagination. En ella, se reunieron un numeroso grupo de científicos de diversas especialidades (físicos, químicos, biólogos, geólogos, etc.), escritores de ciencia ficción y artistas con el sano propósito de intercambiar ideas y especular acerca del futuro devenir de la civilización humana, tanto en la Tierra como fuera de ella. Diez años después, en la edición de 1993 de la misma conferencia, Martyn J. Fogg presentó el diseño de un hipotético sistema solar en torno a la estrella 82 Eridani, en la constelación Eridanus. Desde entonces, la idea se ha ido desarrollando y un grupo de personas que aún hoy sigue creciendo decidieron unirse para formar un grupo de trabajo denominado los WorldBuilders (literalmente, los constructores de mundos). El sistema solar diseñado a partir del trabajo pionero de Fogg está constituido por nueve planetas, cuyos nombres (por orden de proximidad a su estrella) son: Beleños, Grannos, Epona, Sucellus, Rosmerta, Borvo, Bormo, Bormanus y Sirona.

La estrella 82 Eridani fue bautizada con el nombre de Taranis. Situada a 21 años luz de la Tierra, pertenece a la clase espectral G (las estrellas se clasifican en siete clases espectrales: O, B, A, F, G, K, M, en orden decreciente de temperatura de sus superficies) y posee una masa aproximada de 0,91 veces la masa de nuestro sol. En el tercer planeta del sistema, Epona, se dan las condiciones necesarias para la vida. Epona está constituido por una especie de continente hundido extremadamente sensible a los cambios del nivel oceánico, con lo que afloran por doquier innumerables islas. Los mares son cenagosos y poco profundos. Aproximadamente cada 100 años ocurre una enorme erupción volcánica en Fire Island (Isla de Fuego), coronada por un enorme volcán de más de 11 kilómetros de altura. Las cenizas que expulsa afectan al clima, produciendo un enfriamiento global que se prolonga varios años. Los casquetes polares son mucho mayores que los que poseemos en nuestro planeta y se extienden hasta los 60° de latitud. La inclinación del eje de rotación de Epona es de unos 32° (nueve más que el terrestre); su año dura 262 días. La gran excentricidad orbital provoca diferencias substanciales en la duración de las estaciones. En el hemisferio sur los veranos son largos y suaves y los inviernos cortos y templados, mientras que en el hemisferio norte son cortos y cálidos y largos y fríos, respectivamente. Epona no posee satélites naturales y, por tanto, su eje de rotación oscila de forma caótica, con un período de miles de años entre los 0° y los 60°. La atmósfera guarda muchas similitudes con la de la Tierra, con una presión parcial de dióxido de carbono superior, a causa de la actividad volcánica. Sin embargo, en la superficie, la presión es tan sólo de unos 577 milibares. Como la capa atmosférica es más delgada, el cielo en Epona posee un azul brillante. Las gotas de lluvia, debido a la menor gravedad (7,5 m/s2), se precipitan al suelo con lentitud y poseen unos tamaños considerablemente mayores. Los arcoíris son espectaculares y duraderos.

Más recientemente, la compañía británica Big Wave encomendó a un grupo de diez científicos la creación de dos mundos extrasolares. Eligieron para ellos los nombres de Aurelia y Blue Moon.

Aurelia es un planeta que orbita una enana roja, mucho más cerca que la Tierra del Sol. Debido a ello, siempre muestra la misma cara a su estrella. No hay estaciones. El lado oscuro vive en invierno permanente, mientras que el lado brillante tiene en su centro una enorme tormenta que gira constantemente produciendo huracanes y lluvias torrenciales a su paso. Las zonas de penumbra que limitan con el borde oscuro muestran un clima templado y en ellas prosperan seres vivos.

El planeta posee continentes y agua en estado líquido. Debido a la lucha por la luz, se han desarrollado unos seres híbridos (conocidos como «stinger fans») mitad planta mitad animal, de unos 8 metros de altura, que recuerdan a la extraña criatura de El enigma… ¡de otro mundo! (The Thing… from another world!, 1951). Poseen diez tentáculos, con los que son capaces de desplazarse gracias a una secreción mucosa. Detectan, asimismo, la radiación ultravioleta y tienen la capacidad de producir fotosíntesis. Su sistema vascular consta de cinco corazones.

Otras criaturas que conviven en el mismo ambiente son los «mud-pods», una especie clave, pues construyen embalses para los stingerfans y luego se alimentan de ellos. Alcanzan un metro de longitud y un peso de unos 10 kilogramos. Se desplazan por el suelo mediante seis patas, tres a cada lado de su cuerpo alargado, impulsándose para nadar con su cola. Los gulphogs son depredadores bípedos de unos 500 kilogramos de peso y 4,5 metros de altura. Se alimentan de mudpods y stinger fans. Se desplazan a 60 km/h. Poseen dientes sensitivos y se protegen los ojos de la radiación ultravioleta mediante una especie de capuchón que los recubre. Un tercer ojo les sirve como órgano detector de los dañinos rayos. Finalmente, los hysteria son depredadores multicelulares de medio milímetro de longitud que se agrupan en enormes cardúmenes de más de un millón de individuos. Sobreviven a base de mudpods y gulphogs, a los que atacan con un veneno paralizante.

Blue Moon es un satélite en órbita alrededor de un planeta gigante gaseoso mucho mayor que Júpiter y perteneciente a un sistema estelar binario. Su tamaño es similar al de la Tierra y su atmósfera tiene un 30% de oxígeno. El dióxido de carbono muestra una concentración treinta veces superior a la terrestre. Así, las plantas crecen exhuberantes. La densidad del aire es el triple que en nuestro planeta, con lo que el vuelo, el planeo y la flotabilidad resultan enormemente sencillas. Aquí habitan los árboles pagoda, que cubren enormes áreas de la superficie de Blue Moon. Alcanzan alturas de hasta 1 km. Reflejan luz azul. Cada tres años producen frutos. El diámetro de sus hojas es de unos dos metros y el volumen de agua que pueden recoger alcanza los 2000 litros.

Los kites son enormes seres en forma de cometa dotados de tentáculos. Se fijan a los árboles pagoda y se alimentan elevando el alimento hasta un estómago central. Pesan entre 200 gramos y 5 kg y poseen una envergadura de entre uno y cinco metros. Su carne es tóxica. Otros organismos son los ghost traps y los helibugs. Estos últimos están dotados de tres alas, tres piernas y otros tantos ojos con los que dominan un campo visual de 360°; las skywhales, con cinco metros de longitud y diez metros de envergadura, se alimentan de plancton aéreo; y los stalkers que atacan a las skywhales formando enormes bandadas.