Representación artística del sistema binario HDE 226868 Cygnus X-1. (Ilustración ESA/Hubble).

Los agujeros negros son el paraíso de los físicos teóricos, pero el infierno para el resto de la humanidad.

Anónimo

Pocos objetos han despertado la imaginación de las personas tanto como han hecho los agujeros negros desde hace prácticamente 100 años, cuando Albert Einstein formuló su teoría general de la relatividad en 1915 y Karl Schwarzschild logró hallar la primera solución a las ecuaciones de campo que predecía su existencia (al menos, en teoría). Lo más curioso es que estos misteriosos objetos ya se conocían desde el siglo XVIII, aunque nunca recibieron la denominación con la que los conocemos en la actualidad, gracias a los trabajos pioneros de John Michell (1724-1793) y Pierre Simon de Laplace (1749-1827). Ambos personajes se plantearon, prácticamente de forma simultánea, la posibilidad de que una estrella fuese lo suficientemente pesada y densa como para que ni siquiera la luz lograse escapar a su poderoso campo gravitatorio. Llegaron a la conclusión que una estrella tal debería ser negra y poseería un radio crítico que dependía de su masa. Cuando Schwarzschild encontró su solución utilizando las hipótesis simplificadoras de una estrella esférica y que no girase ni estuviese cargada eléctricamente, obtuvo el mismo radio crítico que Michell, pero con un significado totalmente distinto. Efectivamente, para Michell el valor de esta distancia crítica debía ser el del tamaño de la estrella colapsada para que la velocidad de escape en su superficie coincidiese con la velocidad de la luz en el vacío. En cambio, para Schwarzschild, la misma distancia representaba el radio de una esfera imaginaria que envolvería a la estrella original en colapso; fuera de dicha esfera la luz no podría escapar. A la superficie de esta esfera imaginaria se la empezó a conocer como horizonte de eventos u horizonte de sucesos y a su radio como el radio de Schwarzschild, denominación que ha prevalecido hasta nuestro días.

El mundo de la ciencia ficción no tardaría en apropiarse de ideas tan sugerentes y prometedoras para sus historias y resulta relativamente sencillo encontrar docenas de ejemplos. Todas clases de usos de lo más variopintos se les han atribuido a estos enigmáticos objetos, desde su empleo como meros instrumentos a la hora de viajar por el espacio interestelar, como hace Joe Haldeman en su extraordinaria novela La guerra interminable, o como base de un sistema de comunicaciones, hasta atribuirles la capacidad de sentir (Gregory Benford en Eater) o la misma inteligencia (John Varley en Lollipop and the Tar Baby).

El cine tampoco se ha quedado atrás en el desafío y unas cuantas películas han abordado el tema, desde distintos puntos de vista, unas intentando ser lo más fieles posible a la ciencia (aunque sin conseguirlo, como veremos) y otras, en cambio, elevando el nivel de especulación hasta límites insospechados, rayando incluso en la ciencia ficción más audaz y alocada.

La época dorada de la investigación científica en el campo de los agujeros negros se desarrolló durante la segunda mitad de los años 1960 y la primera mitad de 1970. Fue precisamente a lo largo de este período cuando se publicaron los resultados más llamativos e importantes y el área de estudio creció enormemente. De hecho, el término agujero negro fue acuñado como tal por John Wheeler en 1969.

Exactamente el día de Año Nuevo de 1979 la todopoderosa compañía Disney estrenaba The Black hole (penosamente traducida al español como El abismo negro). En ella se narran las peripecias de la nave espacial Palomino (¿no habrá nombres más adecuados y menos escatológicos con los que bautizar una nave espacial?) y su encuentro casual con otra nave, la U.S.S. Cygnus, desaparecida veinte años atrás y actualmente orbitando un enorme agujero negro galáctico. A bordo de la Cygnus (el nombre probablemente hace referencia al primer objeto astronómico identificado como potencial agujero negro, el ya célebre Cygnus XI) se encuentra el doctor Hans Reinhardt, un científico genial e incomprendido que ha inventado un sistema antigravitatorio que permite a su nave no ser engullida por el cercano agujero negro alrededor del que orbita. La intención del demente doctor es introducirse en lo desconocido e intentar averiguar lo que allí se esconde (si es que hay algo). Aprovechando la inesperada visita de la tripulación de la nave Palomino, pretende que esta «observe su viaje», según reconoce literalmente el propio Reinhardt.

Aprovecharé este esbozo del argumento para contaros unas cuantas cosas acerca de los agujeros negros, aunque es probable que ya las conozcáis, pues quizá sea uno de los términos astrofísicos más divulgados. No pretendo en absoluto ser exhaustivo enumerando aquí y ahora un sinfín de datos y otras cosas que sin duda podéis encontrar en los miles de sitios que abundan en la red o en las decenas de fantásticos libros que se han escrito y publicado sobre el tema, sino que mi objetivo es utilizar la osada idea del doctor Reinhardt para contaros, sobre todo, el efecto vulgarmente conocido como «espaguetificación» o «espaguetización» y que tiene lugar cuando un objeto pretende acercarse más de la cuenta a un agujero negro.

Un desagüe poco recomendable

Sin ánimo de meterme en camisas de once varas y expresado de una forma extremadamente falta de rigor, un agujero negro es un objeto extraordinariamente simple (de nuevo, John Wheeler acuñó la expresión «los agujeros negros no tienen pelo» para hacer referencia a esta simplicidad) del que no puede escapar ni tan siquiera la luz debido a su intensa gravedad, que se puede caracterizar por tan sólo tres parámetros: su masa, su momento angular (relacionado con su velocidad de rotación) y su carga eléctrica. Un agujero negro de Schwarzschild es aquel que no gira ni tiene carga eléctrica; si resulta que gira, pero en ausencia de carga eléctrica, se denomina agujero negro de Kerr; en cambio, si no posee movimiento alguno de rotación pero sí está cargado eléctricamente recibe el nombre de agujero negro de Reissner-Nordstrom; por último, cuando rota y está dotado de carga se le conoce como agujero negro de Kerr-Newman. Si, por no complicar en exceso el asunto, nos detenemos en la primera de estas cuatro categorías, la expresión del radio de Schwarzschild a la que ya aludí más arriba, permite determinar que para el caso del Sol, si este, por ejemplo, deviniese en un agujero negro, para lo cual sería preciso comprimirlo enormemente, su horizonte de sucesos se extendería solamente hasta 3 km desde su centro; si le sucediese lo mismo a la Tierra, aquel llegaría a escasamente 9 milímetros; finalmente, un agujero negro supermasivo, como el que puede haber en el centro de nuestra propia galaxia podría poseer un tamaño de hasta cientos de millones de kilómetros.

Representación artística del sistema binario HDE 226868 Cygnus X-1. (Ilustración ESA/Hubble).

Es justamente en esta región del horizonte de sucesos en la que me voy a fijar en particular, pues presenta unas particularidades de lo más pintorescas y estimulantes que me van a permitir hacer alguno de esos cálculos simples y poco rigurosos pero, al mismo tiempo, esclarecedores. Me permitiré la licencia de utilizar como puntos de apoyo algunas de las afirmaciones de los protagonistas de la película. Así, en una de las primeras escenas, cuando el rumbo de la Palomino se ve alterado repentinamente por la presencia del agujero negro, el robot V.I.N.C.E.N.T. (de aspecto un tanto jocoso, similar a los cubos de metal que también adoptaron los célebres daleks, los malvados archienemigos del doctor Who) informa al resto de la tripulación que se trata del «agujero negro más enorme que jamás haya encontrado». Esta frase resulta de gran utilidad, pues a la hora de precipitarse hacia el interior de un agujero negro, su tamaño puede tener una gran influencia en lo que hipotéticamente llegaría a observar el intrépido astronauta, en sus sensaciones y en el tiempo que duraría su caída hasta el mismo punto central del agujero, donde le espera la terrible singularidad, una región diminuta donde la gravedad es tan intensa que términos como espacio y tiempo dejan de tener sentido y nadie sabe ni remotamente lo que allí sucede. Para un agujero negro supermasivo similar al que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, con una masa de 5 millones de veces la de nuestro Sol (el mayor registrado hasta la fecha se encuentra en el objeto conocido como OJ 287, en la constelación de Cáncer, a unos 3500 millones de años luz de la Tierra, y posee una masa estimada de 18 000 millones de masas solares, un auténtico monstruo galáctico) el tiempo que emplearía el desequilibrado doctor Reinhardt en alcanzar la singularidad central no superaría los 16 segundos (medidos estos en un reloj a bordo de la nave Cygnus, que cae hacia el interior del agujero, pues la gravedad afecta tanto al espacio como al tiempo). En cambio, para un agujero negro de tamaño estelar, con una masa 10 veces superior a la del Sol, llevaría únicamente algo menos de una diez-milésima de segundo.

Como la desquiciada idea de Reinhardt consiste en adentrarse en el interior del agujero (todo sea por la ciencia, aunque sepas a buen seguro que la desmesurada e irracional sed de conocimiento te va a liquidar) y obligar a los miembros de la tripulación de la nave Palomino a observar el tenebroso descenso, cabría preguntarse quizá por lo que verían estos en semejante situación, suponiendo que se encuentran a salvo a una distancia razonablemente grande del horizonte de sucesos del agujero negro. Pues bien, un objeto que se acercase al horizonte de sucesos de un agujero negro se encontraría, como ya se ha dicho, una gravedad que va aumentando paulatinamente hasta valores ciertamente inimaginables. Esta enorme fuerza tiene como uno de sus efectos colaterales el llamado desplazamiento al rojo gravitacional, que consiste en que la longitud de onda de la luz que procede del objeto y que llega al observador que se encuentra suficientemente alejado del horizonte de sucesos va incrementándose paulatinamente hacia valores cada vez más y más grandes, pasando de los colores visibles (rojo, verde y azul, principalmente) al infrarrojo, microondas, radiofrecuencias, etc. Más aún, en el probable caso de que la nave Cygnus intentase enviar un mensaje de radio para comunicarse con el exterior (las ondas de radio son ondas electromagnéticas y, por tanto, viajan a la velocidad de la luz), debido al mismo efecto, el receptor debería estar continuamente resintonizando la señal a frecuencias más y más bajas. La pega de esto es que, si se pretenden captar dichas señales, el tamaño de la antena debería incrementarse en consonancia. Al fin y al cabo, los radiotelescopios constan de unos platos parabólicos de cientos de metros de diámetro, con el fin de captar señales extraterrestres de longitudes de onda comprendidas entre unos pocos centímetros y los milímetros.

A medida que la Cygnus fuese aproximándose al horizonte de sucesos, desde una distancia suficientemente grande lejos del mismo como para no verse afectada seriamente por los efectos de la gravedad predichos por la teoría de la relatividad general de Einstein, iría atravesando distintas regiones. En primer lugar, una región, la más alejada de la singularidad, donde se cumplirían casi exactamente las leyes clásicas de Newton, las leyes que rigen casi toda nuestra vida cotidiana, y en la cual todas las órbitas circulares que describiese la nave en torno al agujero negro serían estables; a continuación, una segunda región donde estas se volverían inestables, es decir, que dependiendo de cómo se conectaran los cohetes de la nave, esta podría bien salir despedida al espacio o, por el contrario, precipitarse irremediablemente en el interior del agujero negro. Una vez atravesada esta segunda región, se llega a la zona donde no existen órbitas circulares permitidas. Aquí los cohetes deben permanecer forzosamente encendidos todo el tiempo; en caso contrario, no habrá vuelta atrás y la nave acabará atravesando el temido horizonte, el punto de no retorno. Entre tanto, los tripulantes de la Palomino, situados a una distancia segura, hubiesen contemplado la aproximación de la Cygnus hacia el agujero negro como si de una película a cámara lenta se tratase, a causa de los efectos relativistas de dilatación temporal que tendrían lugar. Cuando, finalmente, se alcanzase el horizonte, y al contrario de lo que se suele pensar, la nave no quedaría congelada en el tiempo en la referida posición. Muy al contrario, si somos consecuentes con lo que hemos dicho más arriba, la luz que procediese de la nave iría desplazándose rápidamente hacia las longitudes de onda más largas del espectro electromagnético y, por tanto, caería enseguida en la región no visible del mismo, desapareciendo tanto ante los ojos artificiales de V.I.N.C.E.N.T. como de los humanos y totalmente naturales de sus compañeros. Nunca los verían atravesar el horizonte y mucho menos alcanzar la singularidad.

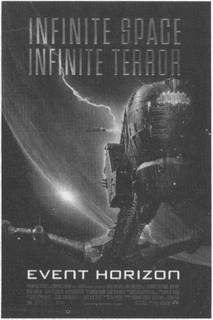

Cartel de la película Horizonte final, en la que se aborda la posibilidad de usar los agujeros negros para propulsar naves.

Pero todo lo anterior, ¿significa que el doctor Reinhardt no traspasa realmente la frontera que marca el horizonte de sucesos? Todo lo contrario, la tripulación de una nave que lograse ir acercándose cada vez más a un agujero negro, experimentaría cosas asombrosas. Si tras haber atravesado el horizonte levantase la mirada, por ejemplo, contemplaría unos efectos ópticos increíbles, ya que la tremenda curvatura espacio-temporal (gravedad, dicho en lenguaje menos pretencioso) distorsionaría la luz proveniente del exterior de tal manera que los rayos procedentes de una misma estrella describirían trayectorias curvas al pasar por las inmediaciones del agujero, unas veces, y otras, en cambio, rodearían a este en una o varias órbitas, dando lugar finalmente a varias imágenes simultáneas de la misma estrella, un fenómeno conocido como anillo de Einstein. Tampoco parece ser cierta otra creencia muy difundida como es la de que en cuanto se atravesase el horizonte, el astronauta quedaría sumergido en una oscuridad absoluta. Más bien, lo que muestran las simulaciones por ordenador es que el Universo entero se concentraría en un punto de luminosidad infinita que le dejaría ciego al instante. Claro que estamos suponiendo que el osado astronauta ha logrado sobrevivir justamente hasta ese preciso instante, cosa harto discutible por lo que os contaré a continuación.

Si recordáis de vuestros tiernos tiempos colegiales la ley de la gravitación universal de Newton, esta dice poco más o menos que la fuerza con la que se atraen dos masas es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Apliquemos esta ley a nuestros amigos a bordo de la Palomino (sí, ahora son estos los que se precipitan al fondo del «abismo negro», ya que en el cine, sobre todo el de Disney, el malo malísimo casi siempre se lleva la peor parte y el doctor Reinhardt fallece finalmente, no sin antes condenar a los buenos buenísimos a un vertiginoso periplo suicida). Aunque en la película no se dan datos numéricos concretos, sí que aportan alguna pista. Como ya aludí anteriormente, el agujero negro al que se enfrenta ahora la Palomino es «el más enorme jamás encontrado». Pues bien, cuando un cuerpo masivo se halla sometido a la acción de la gravedad por parte de otro, se producen las denominadas fuerzas de marea, esto es, variaciones o diferencias en la fuerza gravitatoria que actúa sobre las diferentes partes de un mismo objeto. Así, la Luna ejerce una atracción mayor sobre los océanos terrestres que miran hacia ella que sobre la tierra que tienen por debajo debido a que esta se encuentra más alejada del satélite y, por tanto, experimentan una fuerza gravitatoria menor; en el lado opuesto de nuestro planeta sucede algo similar, pues allí, al estar más alejada de la Luna el agua del océano que la propia tierra, se produce el efecto contrario. El resultado es que la superficie de los mares y océanos se abomba, dando lugar a las mareas que observamos en nuestras playas.

Espaguetis y la factura de la compañía eléctrica

Un análisis completamente análogo al anterior se puede llevar a cabo en el caso de los agujeros negros. Dependiendo de la masa concreta de estos, los efectos de marea pueden ser desde normalitos hasta dramáticos. Volvamos por un momento a la Tierra. Su fuerza de gravedad es tan débil que aunque nuestra cabeza esté separada casi 2 metros de nuestros pies, no notamos una diferencia apreciable entre la fuerza con que nuestro planeta tira de una y de los otros. En cambio, en un agujero negro, cuanto más cerca nos encontremos de su horizonte y a medida que nos adentremos en su interior, los efectos de marea tienen consecuencias devastadoras (la rapidez a la que sucede este fenómeno depende de la masa del agujero negro, aumentando la primera al disminuir la segunda). La fuerza que tira de la cabeza del astronauta puede ser miles de veces menor que la que tira de sus pies. Por otro lado, debido a la esfericidad del agujero, el cuerpo del mismo viajero espacial se verá sometido a una compresión lateral que acercará entre sí sus orejas, tetillas u otras partes más delicadas de su anatomía (si el agujero negro fuese plano, lo anterior no tendría lugar). El resultado final es que el objeto arrojado al interior del agujero negro, sea un astronauta, un animal o una cafetera exprés, será sometido tanto a un estiramiento longitudinal como a una compresión lateral extremos (en la jerga de los agujeros negros, esto recibe el nombre de «espaguetificación» o «espaguetización»), desgarrándolo primero y reduciéndolo finalmente a un montón de partículas elementales.

¿Por qué los tripulantes de la Palomino no se lo hacen encima de miedo cuando finalmente se dirigen en picado hacia las profundidades de lo desconocido (para ellos, al menos)? ¿No resultaría más coherente, en este dramático instante, preguntarse quizá las verdaderas y auténticas razones del ingeniero diseñador de la nave a la hora de bautizarla con semejante nombre, probablemente de carácter premonitorio, en clara y consciente alusión a su segunda acepción en el glorioso D.R.A.E.?

Dejando las bromas aparte, la respuesta más evidente a la ausencia total de terror de nuestros héroes es bien simple: se trata de una película, de una película de Disney. Y en las películas de Disney siempre hay un final feliz. Con esto no me estoy refiriendo a que los intrépidos astronautas se encuentran de repente con Bambi, ni con su mamá resucitada. Nada de eso, en este caso la solución de los guionistas fue más ingeniosa: al otro lado del agujero negro había algo, y no era ni un cervatillo ni tampoco una tribu de enanitos del bosque o un muñeco de madera con la nariz espaguetificada. Había algo inesperado, increíble… y estaba lleno de estrellas.

No son pocos los autores de ciencia ficción, y entre ellos algunos científicos, que han especulado con la existencia de otros universos más allá de la singularidad de un agujero negro. Incluso en el cine, y como suele ser muy socorrido tema, los científicos acostumbran a cometer errores imperdonables, como así sucede en The Black hole (The black hole, 2006) donde un experimento fallido (es curioso, de estos siempre surgen cosas interesantes; en cambio, cuando aparentemente son exitosos, ni siquiera se hace una triste película de serie Z de ellos) provoca la generación de un enorme agujero negro en la Tierra que, ni corto ni perezoso, comienza a absorber todo lo que se encuentra a su alrededor, creciendo más y más. Por si no fuera poco el peligro y el horror que infunde semejante engendro, le acompaña, procedente de otro universo, al que, de alguna manera, se conectaba el agujero negro, un misterioso ente incorpóreo que se alimenta a base de electricidad. Así, además de la oscuridad negra muy negra del agujero negro que se extiende con su negro manto, el ser alienígena nos deja sin luz, en la más completa oscuridad, ante la estupefacción de las compañías suministradoras del servicio.

A pesar de todo este revoltijo de teorías, sugerencias, relatos e ideas más o menos fantásticas que han sido publicadas hasta la saciedad, lo cierto es que en 1964 el matemático y físico británico Roger Penrose demostró mediante argumentos de tipo topológico que todo agujero negro, sin excepción, debe tener una singularidad en su interior. Una posibilidad menos audaz, aunque también bastante atrevida, es la que ha sugerido recientemente Vyacheslav I. Dokuchaev, de la Academia de Ciencias rusa, quien ha propuesto que podrían existir regiones en el interior del horizonte de ciertos agujeros negros supermasivos dotados de carga eléctrica que albergarían órbitas estables. En estas órbitas resultaría plausible la existencia de planetas capaces de albergar a una civilización suficientemente avanzada que debería haber resuelto los enormes problemas derivados de la abundante radiación proveniente de las inmediaciones de la singularidad central, de la que se abastecerían energéticamente. ¿No apetece quedarse a vivir para siempre dentro de uno de estos agujeros y permanecer ajeno a todo lo que sucede en el exterior, ya que ellos tampoco pueden recibir noticias nuestras?

Propulsión a chorro negro

Sería también el mismo Penrose quien sugeriría la posibilidad de que una hipotética civilización avanzada pudiese extraer energía a expensas de la rotación de un agujero negro, con lo que quizá lograse propulsar incluso una nave espacial intergaláctica. De hecho, un argumento muy similar se emplea en la película Horizonte final (Event Horizon, 1997) cuya acción se desarrolla en el año 2047, cuando la nave que justamente da título a la película (la traducción literal al español es «horizonte de eventos», en clara alusión a los agujeros negros, de los que se sirve para su propulsión) aparece repentinamente siete años después de su misteriosa desaparición emitiendo una señal de socorro de alguien en su interior.

En 1979 la compañía Disney estrenaba The Black hole (traducida al español como El abismo negro), en la que se narran las peripecias de la nave espacial Palomino.

¿Resultaría plausible la idea de propulsar una gigantesca nave espacial a base de energía extraída de un agujero negro? Plausible sí, aunque difícil, con nuestro nivel de desarrollo tecnológico actual. Al menos esto piensan Louis Crane y Shawn Westmoreland, ambos investigadores de la Universidad estatal de Kansas, en su preprint titulado Are black hole starships possible?

Los argumentos de Crane y Westmoreland descansan en el crucial descubrimiento por parte de Stephen Hawking durante los primeros años de la década de 1970 de que los agujeros negros no son tan negros, después de todo, sino que deben radiar energía hacia el exterior de su horizonte debido a que se comportan de la misma manera que un cuerpo caliente y que emite ondas electromagnéticas por el simpe hecho de encontrarse a una temperatura determinada (todos hemos visto este fenómeno en alguna ocasión, no hay más que acercarse y contemplar el grill de un horno al rojo vivo a medida que se calienta). Esta energía que sale de un agujero negro recibe el nombre de radiación Hawking y puede ser de cualquier tipo: electromagnética, en forma de fotones o cuantos de luz; gravitatoria, bajo el aspecto de gravitones u ondas gravitatorias; neutrinos, etc.

La razón última de por qué todos los agujeros negros deben emitir radiación Hawking es lo que se denominan las fluctuaciones cuánticas del vacío. Una forma sencilla y poco rigurosa de entenderlas consiste en imaginar el vacío no como un lugar donde no hay absolutamente nada de nada, sino más bien al contrario, como un lugar rebosante de actividad, lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen continuamente en lapsos de tiempo tan cortos que no se pueden medir. Estas fluctuaciones siempre se manifiestan dando lugar a la aparición de un par de partículas (unas veces es una pareja de fotones, otras veces se trata de una pareja formada por una partícula y su antipartícula asociada, como por ejemplo un electrón y un positrón). Pues bien, si uno de estos pares virtuales surgiese en las proximidades del horizonte de un agujero negro, podría ocurrir que una de las partículas cayese al interior del mismo, mientras que la otra lograse escapar (esto resulta posible gracias a las fuerzas de marea, que actúan más intensamente sobre la partícula que está más próxima a la singularidad que sobre la otra, más alejada). Es justamente la compañera fugitiva la que se lleva energía del agujero negro y la que un observador externo interpreta como radiación procedente del mismo, concretamente la radiación Hawking. Como la temperatura de un agujero negro, según Hawking, aumenta en proporción inversa a la masa del agujero, a medida que este continúa emitiendo radiación, su masa disminuye y, en consecuencia, la temperatura se incrementará. El agujero se hace cada vez más caliente y también se contrae, con lo que el ritmo de «evaporación» se acelera cada vez más. En los agujeros muy masivos, la temperatura es bajísima, incluso muy por debajo de la del espacio vacío y, por tanto, requieren tiempos de evaporación muchos órdenes de magnitud superiores a la edad actual del universo. En cambio, los agujeros negros pequeños, con unas masas de entre unos miles y unas cuantas decenas de millones de toneladas acabarán por explotar violentamente, en tan sólo una fracción de segundo.

Los requisitos que les piden Crane y Westmoreland a sus agujeros negros (jijiji…) tienen que ver con la esperanza de vida de estos, es decir, deben sobrevivir sin evaporarse por completo durante un tiempo comparable al del viaje; han de ser suficientemente potentes como para permitir acelerar la nave hasta una fracción apreciable de la velocidad de la luz, en un tiempo razonable, con el fin de que la travesía no suponga un porcentaje elevado de la duración de una vida humana; la energía necesaria para producir el agujero negro no debe ser demasiado grande, pues no podríamos acceder a ella con nuestra tecnología; por último, la masa tiene que ser comparable a la de la nave o inferior. ¿Cómo lograr satisfacerlos todos?

En primer lugar se debe disponer de un generador de agujeros negros. La idea consistiría en concentrar una gran cantidad de energía en una región del espacio de tamaño muy pequeño. Para ello, se situaría una batería de láseres de rayos gamma en disposición perfectamente esférica (esta es quizá la dificultad más grande). Otra alternativa contemplaría la instalación de un panel solar cuadrado de alta eficiencia, con unos pocos cientos de kilómetros de lado, a una distancia aproximada de un millón de kilómetros del Sol.

Una vez que se dispone del agujero negro, habría que situarlo en el foco de un panel reflector parabólico (similar a una antena) anclado a la nave espacial. Las partículas provenientes de la radiación Hawking del agujero podrían ser dirigidas mediante campos eléctricos y magnéticos, y tras reflejarse producirían el impulso necesario, de forma análoga a como el viento impulsa un barco al incidir sobre las velas. Pero esto restaría potencia a la nave, ya que en la radiación Hawking no sólo hay partículas con carga eléctrica (fácilmente dirigibles) sino también fotones y otras partículas sin carga, imposibles de redireccionar adecuadamente. Quizá añadiendo alguna clase de material absorbente para la radiación gamma y que, posteriormente, la reemitiese en forma de fotones visibles (otra posibilidad consistiría en hacer que el fotón gamma se transformase en un par partícula-antipartícula, ambas cargadas eléctricamente) sería muy útil a la hora de aprovechar la reflexión de estos, incrementando considerablemente la propulsión.

Los mismos autores proporcionan valores numéricos que satisfacen los requisitos previos expuestos más arriba. Así, un agujero negro con una esperanza de vida de unos 3,5 años tendría un tamaño ligeramente por debajo de 1 attómetro (la trillonésima parte de un metro), su masa ascendería a unas 600 000 toneladas y desarrollaría una potencia de alrededor de 160 PW (miles de billones de watts). En tan sólo 20 días, acelerando uniformemente con la misma aceleración de la gravedad terrestre, unos 10 m/s2, para que los astronautas no se sintiesen incómodos, superaría la décima parte de la velocidad de la luz, esto es, unos 30 000 km/s. Habrían alcanzado en esos 3,5 años la estrella más cercana, Próxima Centauri.

Con un panel solar de 370 km de lado y situado a un millón de kilómetros del Sol sería posible generar una energía suficiente como para dar lugar a un agujero negro de 2,2 attómetros. Con un poco más, unos 2,7 attómetros, la esperanza de vida del agujero ascendería hasta los 100 años (un límite muy optimista para la duración de una vida humana), aunque la masa del mismo se incrementaría hasta llegar a rozar los 2 millones de toneladas, con una potencia de 17 PW que le permitiría alcanzar el diez por ciento de la velocidad de la luz en algo más de año y medio, en las condiciones más optimistas de eficiencia energética. ¡Ingenieros de la Tierra, manos al ojete! Quiero decir, al agujero negro…