Al día siguiente no desperté hasta muy tarde. Debían ser ya lo menos las siete. Me apresuré a vestirme para ponerme a hacer mi tema, es decir, a repasar las vocales, entretanto que llegaban las consonantes.

Cuando llegaba a los últimos peldaños de la escalera, encontré a mi hermana Irma que subía.

—Ya iba yo a despertarte, —me dijo.

—Sí, se me han pegado las sábanas, y me ha retrasado.

—No es eso, Natalis; no son más que las siete, pero hay alguien que te busca.

—¿A mí?

—Si, un agente.

—¡Un agente!… ¡Diablo!… No me gustan mucho esta clase de visitas.

¿Qué era lo que podría querer de mi? Mi hermana no parecía muy tranquila.

Casi en seguida apareció monsieur Jean.

—Es un agente de policía —me dijo—. Tened mucho cuidado, Natalis, en no decir nada que pueda comprometeros.

—Estaría gracioso que supiera que yo soy soldado, —respondí.

—Eso no es probable, Vos habéis venido a Belzingen a ver a vuestra hermana, y nada más.

Esto era la verdad, por otra parte, y yo me prometí a mi mismo mantenerme en una prudente reserva.

En esto llegué al umbral de la puerta. Allí apercibí al agente; un bribón seguramente, una facha rara, una figura estrambótica, todo destrozado, con las piernas torcidas como los pies de un banco, con cara de borracho, es decir, con el tragadero en pendiente, como se dice en mi país.

Monsieur Jean la preguntó en alemán qué era lo que quería.

—¿Tenéis en vuestra casa un viajero llegado ayer a Belzingen?

—Si; ¿y qué más?

—El director de policía le envía una orden para que se presente en su despacho.

—Está bien; irá.

Monsieur Jean me tradujo esta breve conversación. No era sencillamente una invitación; era una orden la que se me comunicaba; era preciso, pues, obedecerla.

El hombre de los pies de banco se había marchado, lo cual me produjo satisfacción. No me era, a la verdad, muy grato atravesar las calles de Belzingen con aquel asqueroso polizonte. Se me indicaría dónde estaba el director de policía, y yo me arreglaría para encontrar su casa.

—¿Qué clase de persona es? —pregunté a monsieur Jean.

—Un hombre que no carece de cierta finura. Sin embargo, Natalis; debéis desconfiar de él. Se llama Kallkreuth. Este Kallkreuth no ha procurado nunca más que proporcionarnos molestias, porque le parece que nosotros nos ocupamos demasiado de Francia. Por eso procuramos estar distanciados de él; y él lo sabe. No me admiraría el que procurara complicarnos en algún mal negocio. Por consiguiente, tened cuidado con vuestras palabras.

—¿Por qué no me acompañáis a su oficina, monsieur Jean? —dije yo.

—Kallkreuth no me ha llamado —respondió—, y es probable que no lo agradara el verme allí.

—¿Masculla el francés, siquiera?

—Lo habla perfectamente; pero no olvidéis, Natalis, de reflexionar bien antes de responder; y no digáis a Kallkreuth más que lo que justamente debáis decir.

—Estad tranquilo, monsieur Jean.

Se me dieron las señas de la vivienda del dicho Kallkreuth. No tenía que andar más que algunos cientos de pasos para llegar a su casa, y llegué a ella en un instante.

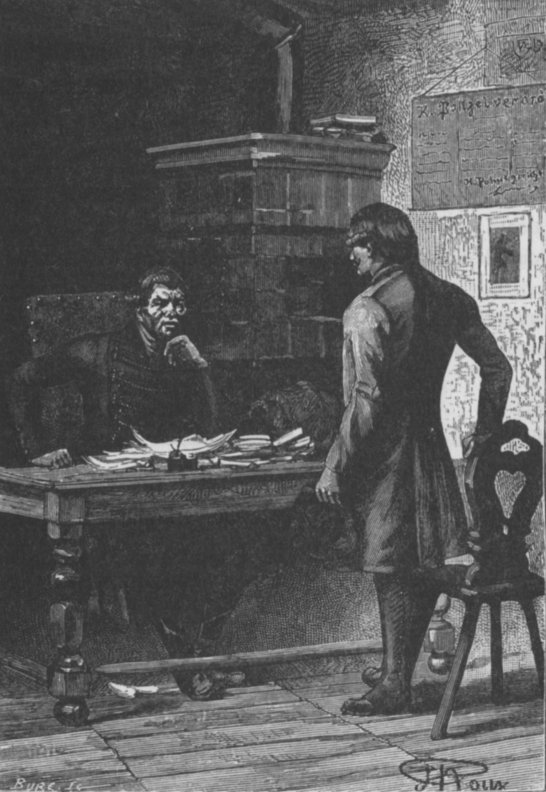

El agente se encontraba a la puerta, y me introdujo en seguida en el despacho del director de policía.

Parece que quiso ser una sonrisa lo que me dirigió este personaje al entrar, pues sus labios la distendieron de una oreja a la otra. Después, para invitarme a que me sentara, hizo un gesto que, sin duda, para él, debía ser de lo más gracioso.

Al mismo tiempo continuaba ojeando los papelotes que tenía amontonados sobre su mesa.

Yo me aproveché de su ocupación para examinar a mi gusto a Kallkreuth.

Era un hombre alto y aflautado, cubierto con una especie de túnica de las que usan los brandeburgueses; tenía lo menos cinco pies y ocho pulgadas; muy largo de busto lo que nosotros llamamos un quince-costillas flaco, huesudo, con los pies de una longitud enorme; una cara apergaminada, que debía estar siempre sucia, aun cuando acabara de lavarse; la boca ancha, los dientes amarillentos, la nariz aplastada por la punta, las sienes rugosas, los ojos pequeños, como agujeros de berbiquí, un punto luminoso bajo unas espesas cejas; en fin, una verdadera cara de cataplasma.

Monsieur Jean me había prevenido que desconfiara, precaución bien inútil; la desconfianza venía por sí sola desde el momento en que uno se encontraba en presencia de tal hombre.

Cuando hubo acabado de revolver sus papeles, Kallkreuth levantó la nariz, tomó la palabra, y me interrogó en un francés muy claro. Pero, a fin de darme tiempo para reflexionar, yo hice como que tenía alguna dificultad en comprenderle. Hasta tuve el cuidado de hacerle repetir cada una de sus frases.

Ved aquí, en suma, lo que me preguntó y lo que respondí en aquel interrogatorio.

—¿Vuestro nombre?

—Natalis Delpierre.

—¿Francés?

—Francés.

—¿Y vuestra profesión?

—Vendedor ambulante.

—¡Ambulante!… ¡Ambulante!… Explicaos bien; no comprendo qué significa eso.

—Significa que recorro las ferias y los mercados, para comprar…, para vender… En fin ambulante; ello mismo lo dice.

—¿Habéis venido a Belzingen?

—Así parece.

—¿A hacer qué?

—A ver a mi hermana Irma Delpierre, a la cual no había visto hacía trece años.

—¿Vuestra hermana, una francesa que está al servicio de la familia Keller?…

—Esa misma.

Al llegar aquí hubo un ligero intervalo en las preguntas del director de policía.

—¿Es decir —preguntó de nuevo Kallkreuth—, que vuestro viaje a Alemania no tiene ningún otro objeto?

—Ninguno.

—Y ¿cuándo os marchéis…?

—Emprenderé el mismo camino por donde he venido, sencillamente.

—Y haréis bien. ¿Para cuándo, poco más o menos, pensáis partir?

—Cuando lo crea más oportuno. Se me figura que un extranjero ha de poder ir y venir por Prusia según se lo antoje.

—Es posible.

Kallkreuth, después de esta palabra, clavó más fijamente sus ojos en mi. Mis respuestas lo parecían, sin duda, un poco más seguras de lo que a él lo convenía. Pero aquello no fue más que un relámpago, y el trueno no estalló todavía.

—¡Un minuto! —me dije a mí mismo—. Este galopín tiene todo el aire de un solapado bribón que no busca más que lapidarme, como dicen nuestros picardos. Ahora es cuando es preciso estar sobre aviso.

Kallkreuth volvió a comenzar su interrogatorio, tomando de nuevo su aspecto hipócrita y su voz socarrona.

Entonces me preguntó:

—¿Cuántos días habéis empleado en venir de Francia a Prusia?

—Nueve días.

—¿Qué camino habéis traído?

—El más corto, que era al mismo tiempo el mejor.

—¿Podría yo saber exactamente por dónde habéis pasado?

—Señor —dije yo entonces— ¿se puede saber a qué vienen todas esas preguntas?

—Monsieur Delpierre —me dijo entonces Kallkreuth con tono seco— en Prusia tenemos la costumbre de interrogar a los extranjeros que vienen a visitarnos.

Esta es una formalidad de la policía; y sin duda vos no tendréis la intención de sustraeros a ella.

—Sea —dije—. He venido por la frontera de los Países Bajos; el Brabante, la Westfalia, el Luxemburgo, la Sajonia…

—¿Entonces habéis debido dar un gran rodeo?…

—¿Por qué?

—Porque habéis llegado a Belzingen por el camino de Thuringia.

—De Thuringia, en efecto.

Yo comprendí que aquel curioso sabía ya a qué atenerse, y era preciso no cortarse.

—¿Podréis decirme por qué punto habéis pasado la frontera de Francia?

—Por Tournay.

—¡Es extraño!

—¿Por qué es extraño?

—Porque vos estáis señalado como habiendo seguido el camino de Zerbst.

—Eso se explica por el rodeo.

Evidentemente había sido espiado, y no me cabía duda de que lo había sido por el posadero del Ecktvende.

Se recordará que aquel hombre me había visto llegar mientras mi hermana me esperaba en el camino. En suma: la cosa estaba convenida; Kallkreuth quería embrollarme, para tener noticias de Francia. Yo me dispuse, pues, a guardar más reserva que nunca.

Él continuó:

—¿Entonces no habéis encontrado a los alemanes del lado de Thionville?

—No.

—¿Y no sabéis nada del general Dumouriez?

—No le conozco.

—¿Ni nada del movimiento de las tropas francesas reunidas en la frontera?

—Nada.

A esta respuesta, la fisonomía de Kallkreuth cambió, y su voz se hizo imperiosa.

—Tened cuidado, monsieur Delpierre, —me dijo.

—¿De qué? —repliqué yo.

—Este momento no es el más favorable para que los extranjeros viajen por Alemania, sobre todo cuando son franceses, pues a nosotros no nos gusta que se venga a ver lo que aquí pasa.

—Pero no os disgustaría saber lo que pasa en otras partes. Sabed que yo no soy un espía.

—Lo deseo por interés vuestro —respondió Kallkreuth con tono amenazador—. Tendré los ojos siempre sobre vos, porque al fin sois francés. Ya habéis ido a visitar una familia francesa, la de monsieur de Lauranay; habéis venido a parar en casa de la familia Keller, que ha conservado siempre algo que la tira a Francia; no es preciso más, en las circunstancias en que nos encontramos, para ser sospechoso.

—¿No era yo libre para venir a Belzingen? —respondí.

—Perfectamente.

—¿Están en guerra Francia y Alemania?

—Todavía no. Decid, monsieur Delpierre: ¿vos parecéis tener buenos ojos?

—Excelentes.

—Pues bien: yo os invito a no serviros de ellos demasiado.

—¿Por qué?

—Porque cuando se mira, se ve; y cuando se ve, se está tentado de contar lo que se ha visto.

—Por segunda vez, monsieur Kallkreuth, os repito que no soy un espía.

—Y por segunda vez os repito que así lo deseo; de lo contrario…

—¿De lo contrario qué?…

—Me obligaríais a haceros conducir a la frontera, a menos que…

—¿A menos qué?

—Que con objeto de ahorraros las molestias del viaje nos conviniese cuidar de vuestra alimentación y vuestro alojamiento durante un tiempo más o menos largo.

Dicho esto, Kallkreuth me indicó con un gesto que podía retirarme.

Esta vez su brazo no estaba terminado por una mano abierta, sino por un puño cerrado. No encontrándome de humor de echar raíces en la oficina de policía, giré sobre mi demasiado militarmente acaso, dando una media vuelta, que podía delatarme como soldado. No estaba yo seguro de que aquel animal no la hubiese notado.

Volví entonces a casa de madame Keller. Para en adelante, ya estaba advertido. No se me perdería de vista.

Monsieur Jean me esperaba. Le conté en detalle todo lo que había pasado entro Kallkreuth y yo, haciéndole saber que me encontraba directamente amenazado.

—Eso no me admira nada absolutamente —respondió—. Y podéis alabaros de que no habéis salido mal librado de la policía prusiana; pero tanto para vos, como para nosotros, Natalis, temo complicaciones en el porvenir.