Dimos, pues, monsieur Jean y yo, un buen paseo por el camino que sube hasta el Hagelberg, por el lado de Brandeburgo. Hablábamos más que mirábamos. Verdaderamente, no había cosas demasiado curiosas que ver.

Sin embargo, lo que yo observaba atentamente era que las gentes me miraban mucho. ¿Qué queréis? Una persona desconocida en una población pequeña, siempre es una novedad y un suceso.

También hice esta otra observación, a saber: que monsieur Keller gozaba de la estimación general. Entre todos los que iban y venían, había bien pocos que no conocieran a la familia Keller. Por consiguiente, menudeaban los saludos, a los cuales, yo me creía obligado a contestar muy cumplidamente, aunque no fueran dirigidos a mí. Era preciso no faltar a la vieja política francesa.

¿De qué me habló monsieur Jean durante este paseo? ¡Ah! De lo que preocupaba sobre todo a su familia; de ese proceso que parece que lleva trazas de no acabar nunca.

Me refirió el asunto con toda extensión. Las fornituras suministradas habían sido entregadas en los plazos convenidos. Como monsieur Keller era prusiano, llenaba las condiciones exigidas en la contratos, y el beneficio, legítima y honradamente adquirido, debía habérsele entregado sin dilación de ninguna especie. Seguramente, si algún pleito merecía ser ganado, era este. En tales circunstancias, los agentes del Estado se conducían como unos miserables.

—Pero ¡demonio! —añadí yo— esos agentes no son los jueces. Estos os darán justicia. Me parece imposible que podáis perder…

—Siempre se puede perder un pleito; aun el que parezca más fácil de ganar. Si la mala voluntad se mezcla en ello, ¿cómo he de esperar que se nos haga justicia? He visto a nuestros jueces, los veo con frecuencia, y comprendo bien que tienen cierta prevención contra una familia que está unida por algún lazo a Francia; ahora sobre todo, que las relaciones entro los dos países son muy tirantes. Hace quince meses, a la muerte de mi padre nadie hubiera dudado de la bondad de nuestra causa; pero ahora, no sé qué pensar. Si perdemos este pleito, será para nosotros la ruina, pues toda nuestra fortuna estaba metida en ese negocio. Apenas nos quedará con qué vivir.

—¡Eso no sucederá! —exclamé yo.

—Preciso es temerlo todo, Natalis. ¡Oh! No por mi —añadió monsieur Jean— yo soy joven y trabajaría; ¡pero mi madre!… Entretanto que yo pudiera llegar a rehacer la gran posición…; mi corazón se angustia al pensar que durante varios años habría de vivir con escasez y con privaciones.

—¡Pobre madame Keller!… Mi hermana me ha hablado mucho de ella. ¿La amáis mucho?

—¡Qué si la amo!… monsieur Jean guardó silencio por un instante.

Después añadió:

—Sin este proceso, Natalis, ya hubiera realizado nuestra fortuna; y puesto que mi madre no tiene más que un deseo, el de volver a su querida Francia, a la cual veinticinco años de ausencia no han podido hacer olvidar, hubiera arreglado todos nuestros asuntos de manera que pudiera darle esta alegría de aquí a un año; acaso de aquí a algunos meses solamente.

—Pero —preguntó yo— que el proceso se gane o se pierda, ¿no podrá madame Keller dejar la Alemania cuando guste?

—¡Ah, Natalis! Volver a su patria, a aquella Picardía que mi madre ama tanto, para no encontrar allí las modestas comodidades a las cuales estaba acostumbrada, le seria en extremo penoso. Yo trabajaré, sin duda alguna, y con tanto más valor, cuanto que trabajaré por ella. ¿Obtendrá éxito? ¡Quién puede saberlo! Sobre todo en medio de las turbaciones que preveo, y con las cuales sufrirá tanto el comercio.

Al oír a monsieur Jean hablar de este modo, me causaba una emoción tan grande, que no procuraba disimularla. Varias veces me había estrechado la mano. Yo correspondía esta prueba de afecto, y él debía comprender todo lo que yo experimentaba. ¡Ah! ¡Qué es lo que yo no hubiera querido hacer por ahorrarles un disgusto a él y a su madre!

Él cesaba entonces de hablar, y se quedaba con los ojos fijos, como un hombre que mira en el porvenir.

—Natalis —me dijo entonces, con una entonación singular—. ¿Habéis notado cuán mal se arreglan las cosas en este mundo? Mi madre ha venido a ser alemana por su matrimonio, y yo he de permanecer alemán, aun cuando me case con una francesa.

Esta fue la sola alusión que hizo al proyecto de que Irma me había hablado por la mañana. Sin embargo, como monsieur Jean no se extendió más sobre el asunto, yo no creí deber insistir. Es preciso ser discretos con las personas que nos demuestran amistad. Cuando a monsieur Keller le conviniera, hablarme de su asunto más largamente, encontraría siempre un oído atento para escucharla, y una lengua presta para felicitarle.

El paseo continuó. Se habló de varias cosas, de multitud de asuntos, y más particularmente, de aquello que me concernía. Todavía me vi obligado a contar algunos hechos de mi campaña en América. Monsieur Jean encontraba muy hermoso esto de que Francia hubiese prestado su apoyo a los americanos para ayudarles a conquistar su libertad. Envidiaba la suerte de nuestros compatriotas, grandes o pequeños, cuya fortuna o cuya vida habían sido puestas al servicio de tan justa causa. Ciertamente, si él se hubiese encontrado en condiciones de poderlo hacer, no hubiera dudado un momento, y se habría alistado entre los soldados de Rochambeau, hubiera desgarrado su primer cartucho en Yorktown, y se hubiera batido por arrancar la América de la dominación inglesa.

Y solamente por la manera que tenía de decir esto, por su voz vibrante y su acento que me penetraba hasta el corazón, puedo afirmar que monsieur Jean hubiera cumplido perfectamente con su deber. Pero se es raramente dueño de sus acciones y de su vida. ¡Qué de grandes cosas, que no se han hecho, se hubieran podido hacer! En fin, el destino es así, y es preciso tomarlo como viene.

En esto volvíamos ya hacia Belzingen, desandando el camino. Las primeras casas de la población blanqueaban, heridas por el sol. Sus techos rojos, muy visibles entre los árboles, se destacaban como flores en medio de la verdura. No estábamos ya de la población más que a dos tiros de fusil, cuando monsieur Jean me dijo:

—Esta noche, después de cenar, tenemos que hacer una visita mi madre y yo.

—¡No os molestéis por mí! —respondí—. Yo me quedaré con mi hermana Irma.

—No, el contrario, Natalis, yo os ruego que vengáis conmigo a casa de esas personas.

—Como vos queráis.

—Son compatriotas vuestros, monsieur y madame de Lauranay, que habitan hace bastante tiempo en Belzingen. Tendrán mucho gusto en veros, puesto que venís de su país, y yo deseo que os conozcan.

—Lo que vos dispongáis, —respondí.

Yo comprendí perfectamente que monsieur Jean quería informarme más adelante de los secretos de su familia. Pero dije para mí: este matrimonio, ¿no será un obstáculo más para el proyecto de volver a Francia? ¿No creará nuevos lazos que ligarán más obstinadamente a madame Keller y su hijo a este país, si monsieur y madame de Lauranay están en él sin intenciones de volver a su país natal? Acerca de esto, debía yo saber bien pronto a qué atenerme. ¡Un poco de paciencia!… Es preciso no marchar más deprisa que el molino, o se echará a perder la harina.

Ya habíamos llegado a las primeras casas de Belzingen. Entrábamos precisamente por la calle principal, cuando escuché a lo lejos un ruido de tambores. Había entonces en Belzingen un regimiento de infantería, el regimiento Lieb, mandado por el coronel von Grawert. Más tarde supe que dicho regimiento estaba allí de guarnición hacia cinco o seis meses. Muy probablemente, a consecuencia del movimiento de tropas que se operaba hacia el Oeste de Alemania, no tardaría en ir a reunirse con el grueso del ejército prusiano.

Un soldado mira siempre con gusto a los demás soldados, aun cuando estos sean extranjeros. Se procura averiguar lo que está bien y lo que está mal. Cuestión de oficio.

Desde el último botón de las polainas hasta la pluma del sombrero, se examina su uniforme, y se repara con atención cómo desfilan. Esto no deja de ser interesante.

Yo me detuve, pues, y monsieur Jean se detuvo también.

Los tambores batían una de esas marchas de ritmo continuo, que son de origen prusiano.

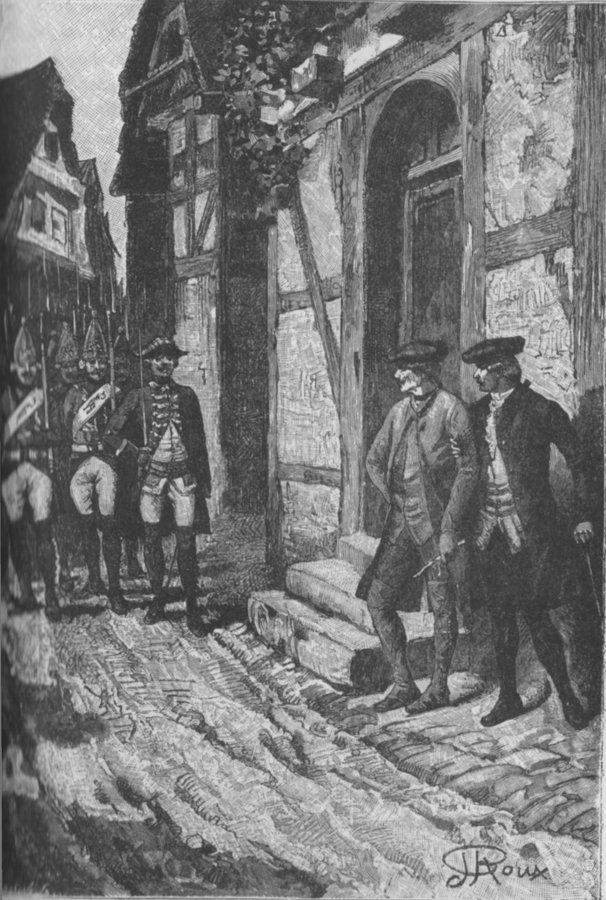

Detrás de ellos, cuatro compañías del regimiento de Lieb marchaban marcando el paso. No era aquello una marcha a operaciones, sino simplemente un paseo militar. Monsieur Jean y yo estábamos parados a un lado de la calla para dejar el paso libre.

Los tambores habían llegado al punto en que nosotros estábamos, cuando sentí que monsieur Jean me cogió vivamente por el brazo, como si hubiese querido hacerme permanecer clavado en aquel sitio.

Yo le miré.

—¿Qué es ello? —le pregunte.

—¡Nada!

Monsieur Jean se había puesto al principio densamente pálido. En aquel momento toda su sangre pareció haber subido a su rostro. Se hubiese dicho que acababa de sufrir un desvanecimiento; lo que nosotros llamamos ver los objetos dobles. Después su mirada permaneció fija, y hubiera sido difícil hacérsela bajar.

A la cabeza de la primera compañía, al lado izquierdo, marchaba un teniente, y, por consecuencia, había de pasar por donde nosotros estábamos.

Era éste uno de esos oficiales alemanes, como se veían tantos entonces, y como tantos se han visto después. Un hombre bastante buen mozo, rubio tirando a rojo, con los ojos azules, fríos y duros, aire bravucón, y con un contoneamiento como echándoselas de elegante.

Pero, no obstante sus pretensiones de elegancia, se veía que era pesado. Para mi gusto, aquel bellaco sólo podía inspirar antipatía y aun repulsión.

Sin duda esto mismo era lo que inspiraba a monsieur Jean; acaso algo más que la repulsión misma. Yo observé, además, que el oficial no parecía animado de mejores sentimientos con respecto a monsieur Jean. La mirada que echó sobre él no fue de benevolencia ni mucho menos.

Entre ambos no mediaban más que algunos pasos cuando pasó por delante de nosotros el oficial, el cual, en el momento de pasar, hizo intencionadamente un movimiento desdeñoso, encogiéndose de hombros. La mano de monsieur Jean apretó convulsivamente la mía en un movimiento de cólera. Hubo un instante en que creí que iba a lanzarse sobre el militar. Por fin pudo contenerse.

Evidentemente, entre aquellos dos hombres había un odio profundo, cuya causa no adivinaba yo, pero que no debía tardar en serme revelada. Poco después la compañía pasó, y el batallón se perdió tras una esquina.

Monsieur Jean no había pronunciado una palabra. Miraba cómo se alejaban los soldados, y parecía que estaba clavado en aquel sitio.

Allí permaneció hasta que el ruido de los tambores dejó de oírse por completo.

Entonces, volviéndose hacia mí, me dijo:

—¡Vamos, Natalis!, a la escuela.

Y los dos entramos en casa de madame Keller.