La primera edición de Si una noche de invierno un viajero fue publicada por la editorial Einaudi en junio de 1979. Con motivo de la salida del libro, aparecieron en diarios y revistas numerosas entrevistas con Calvino. Pero la mejor ocasión para reflexionar y discutir sobre la estructura y el significado del libro se la brindó una recensión del critico Angelo Guglielmi: Calvino le respondió con la intervención que sigue, titulada Si una noche de invierno un narrador, y aparecida en diciembre de 1979 en la revista Alfabeta.

Querido Angelo Guglielmi, «llegado aquí haría a Calvino dos preguntas», escribes, aunque en realidad son varios los interrogantes, explícitos o implícitos, que planteas a propósito de mi Viajero en tu artículo del n.º 6 de Alfabeta, titulado justamente «Preguntas para Italo Calvino». Trataré, en la medida en que pueda, de contestarte.

Comenzaré por la parte de tu artículo que no plantea interrogantes, es decir en la que tu razonamiento coincide con el mío, para después identificar los puntos donde nuestros senderos se bifurcan y empiezan a alejarse. Describes muy fielmente mi libro y sobre todo defines con precisión los diez tipos de novela que se le proponen sucesivamente al lector:

«…En una novela la realidad es inasible como la niebla; en otra los objetos se presentan con caracteres demasiado corpóreos y sensuales; en una tercera triunfa el enfoque introspectivo; en otra actúa una fuerte tensión existencial proyectada hacia la historia, la política y la acción; en otra más estalla la violencia más brutal; y luego en otra crece un sentimiento insostenible de malestar y angustia. Y además está la novela erótico-perversa, la telúrico-primordial, y por último la novela apocalíptica»[1].

Mientras que la mayoría de los críticos, para definir estos diez incipit, buscó posibles modelos o fuentes (y a menudo de esas listas de autores surgen nombres en quienes nunca había yo pensado, lo cual atrae la atención hacia un campo hasta ahora poco explorado: cómo funcionan las asociaciones mentales entre textos distintos, por qué caminos nuestra mente asimila un texto o lo empareja con otro), tú sigues el que fue mi procedimiento, o sea proponerme cada vez un planteamiento estilístico y de relación con el mundo (en torno al cual dejo luego que se adensen con naturalidad ecos de recuerdos de tantos libros leídos), planteamiento que defines perfectamente en los diez casos.

¿En los diez casos? Fijándome mejor, advierto que los ejemplos que pones son sólo nueve. Hay una laguna, marcada por el punto y por el «y además…» que corresponde al cuento de los espejos (En una red de líneas que se intersecan), es decir a un ejemplo de narración que tiende a construirse como una operación lógica o una figura geométrica o una partida de ajedrez. Si quisiéramos también nosotros intentar la aproximación de los nombres propios, podríamos hallar al más ilustre padre de este modo de contar en Poe y la meta más cumplida y actual en Borges. Entre estos dos nombres, aunque distantes, podemos situar a cuantos autores tienden a filtrar las emociones más novelescas a un clima de enrarecida abstracción, guarnecido a menudo con algún preciosismo erudito.

Otros críticos han hecho mucho hincapié (¿quizás demasiado?) en En una red de líneas que se intersecan y a ti en cambio es el único que se te olvida. ¿Por qué? Porque, digo yo, si lo hubieras tenido presente, habrías debido tener en cuenta que entre las formas literarias que caracterizan nuestra época está también la obra cerrada y calculada en la cual cierre y cálculo son apuestas paradójicas que no hacen sino indicar la verdad opuesta a la tranquilizadora (por plenitud y cabida) que la propia forma parece significar, esto es transmiten la sensación de un mundo precario, en equilibrio, hecho añicos.

Pero, si admitieras eso, deberías reconocer que todo el libro del Viajero responde en alguna medida a este modelo (empezando por la utilización —típica de este género— del viejo topos novelesco de una conspiración universal de poderes incontrolables —en clave cómico alegórica, al menos de Chesterton en adelante—, dirigida por un proteiforme deus ex machina; el personaje del Gran Mistificador que me echas en cara como un hallazgo demasiado simple es, en este contexto, un ingrediente casi obligado), modelo en el que la primera regla del juego consiste en que «salgan las cuentas» (o mejor dicho: que parezca que las cuentas salen cuando sabemos que no salen en absoluto). El «que salgan las cuentas» es sólo para ti una solución cómoda, mientras que muy bien puede verse como un ejercicio acrobático para desafiar —e indicar— el vacío que hay debajo.

En suma, si no te hubieras saltado (¿o tachado?) en la lista la «novela geométrica», una parte de tus preguntas y objeciones se hubiera derrumbado, empezando por la de su «inconclusividad». (Te escandalizas porque yo «concluyo» y te preguntas: «¿Será una desatención del Autor?». No, he puesto mucha atención, por el contrario, calculándolo todo para que el «final feliz» más tradicional —la boda del héroe y la heroína— viniese a sellar el marco que abarca el desbarajuste general.)

En cuanto a la discusión sobre lo «no acabado» —tema sobre el cual dices muchas cosas certeras en un sentido literario general— quisiera primero despejar el campo de posibles equívocos. Quisiera sobre todo dejar muy claros dos puntos:

1) El objeto de la lectura que está en el centro de mi libro no es tanto «lo literario» como «lo novelesco», esto es, un procedimiento literario determinado —propio de la narrativa popular y de consumo pero variadamente adoptado por la literatura culta— que se basa en primer lugar en la capacidad de sujetar la atención en torno a una trama, en continua espera de lo que va a ocurrir. En la novela «novelesca» la interrupción es un trauma, pero también puede institucionalizarse (la interrupción de las entregas de los folletines en el momento culminante; el corte de los capítulos; el «volvamos ahora atrás»). El haber convertido la interrupción de la trama en un motivo estructural de mi libro tiene este concreto y circunscrito sentido y no toca la problemática de lo «no acabado» en arte y en literatura, que es muy otra cosa. Mejor decir que no se trata aquí de lo «no acabado» sino de lo «acabado interrumpido», de lo «acabado cuyo fin está oculto o es ilegible», tanto en sentido literal como en sentido metafórico. (Me parece que en alguna parte digo algo así como: «Vivimos en un mundo de historias que empiezan y no acaban».)

2) ¿Será verdad, en serio, que mis incipit se interrumpen? Algún crítico (véase Luce d’Eramo, Il manifesto, 16 de septiembre) y algún lector de paladar fino sostienen que no: opinan que son cuentos completos, que dicen todo lo que debían decir y a los que no cabe añadir nada. No me pronuncio sobre este punto. Sólo puedo decir que, al empezar, quería hacer novelas interrumpidas, o mejor dicho: representar la lectura de novelas que se interrumpen; después me salieron predominantemente textos que hubiera podido publicar por separado como cuentos. (Cosa bastante natural, dado que siempre he sido más autor de cuentos que novelista.)

El natural destinatario y saboreador de lo «novelesco» es el «lector medio» y por eso quise que fuera el protagonista del Viajero. Protagonista doble, pues se escinde en un Lector y una Lectora. Al primero no le di una caracterización ni gustos muy precisos: podría ser un lector ocasional y ecléctico. La segunda es una lectora vocacional, que sabe explicar sus expectativas y sus rechazos (formulados en los términos lo menos intelectualistas posible, aun cuando —más aún, precisamente porque— el lenguaje intelectual va tiñendo irremisiblemente el habla cotidiana), sublimación de la «lectora media» pero muy orgullosa de su papel social de lectora por pasión desinteresada. Es un papel social en el que creo, y en el cual se asienta mi trabajo, y no sólo el de este libro.

Sobre este destino al «lector medio» lanzas tu ataque más categórico cuando preguntas: «¿No será que Calvino despliega, con Ludmilla, aunque sea inconscientemente, un trabajo de seducción (de adulación) al lector medio, que al fin y al cabo es el verdadero lector (y comprador) de su libro, prestándole algunas de las extraordinarias cualidades de la insuperable Ludmilla?».

De todo este razonamiento lo que no trago es aunque sea inconscientemente. ¿Que es eso de «inconscientemente»? Cuando coloqué al Lector y a la Lectora en el centro del libro sabía lo que hacía. Y no olvido ni siquiera un minuto (dado que vivo de mis derechos de autor) que el lector es comprador, que el libro es un objeto que se vende en el mercado. Quien crea que puede prescindir de la materialidad de la existencia y de cuanto ésta entraña nunca ha merecido mi respeto.

En fin, si me tachas de seductor, pase; de adulador, pase; de mercachifle de feria, pase también; ¡pero, si me llamas inconsciente, entonces me ofendo! Si en el Viajero quise representar (y alegorizar) la implicación del lector (del lector común) en un libro que nunca es el que se espera, no hice sino explicitar lo que ha sido mi intención consciente y constante en todos los libros anteriores. Y aquí nos meteríamos en un razonamiento de sociología de la lectura (y hasta de política de la lectura) que nos llevaría muy lejos de la discusión sobre la sustancia del libro que nos ocupa.

Mejor volver, pues, a las dos preguntas principales en torno a las que toma cuerpo tu discusión: 1) ¿cabe apuntar, para superar el yo, a la multiplicación de los yo?; 2) ¿cabe reducir a diez todos los autores posibles? (Sintetizo así sólo pro memoria, pero al contestarte trato de tener presente toda la argumentación de tu texto.)

Sobre el primer punto sólo puedo decir que perseguir la complejidad a través de un catálogo de diversas posibilidades lingüísticas es un procedimiento que caracteriza toda una franja de la literatura de este siglo, empezando por la novela que narra en dieciocho capítulos, cada uno con un planteamiento estilístico distinto, un día cualquiera de un tipo de Dublín.

Estos ilustres precedentes no excluyen que me agradara alcanzar siempre ese «estado de disponibilidad» del que hablas, «gracias al cual la relación con el mundo pueda desarrollarse no en los términos del reconocimiento sino en la forma de la investigación»; pero, al menos a lo largo de todo este libro, «la forma de la investigación» ha sido para mí la canónica, en cierto modo, de una multiplicidad que converge sobre (o irradia desde) una única temática de fondo. Nada de particularmente nuevo, en este sentido: ya en 1947 Raymond Queneau publicaba Ejercicios de estilo, en los que trata una anécdota de unas cuantas líneas con 99 redacciones diferentes.

Yo elegí, como situación novelesca típica, un esquema que podría enunciar así: un personaje masculino que narra en primera persona se encuentra asumiendo un papel que no es el suyo, en una situación en la que la atracción ejercida por un personaje femenino y la oscura amenaza de una colectividad de enemigos que pesa sobre él lo implican sin remedio. Este núcleo narrativo de base lo declaré al final del libro, en forma de historia apócrifa de Las mil y una noches, pero me parece que ningún crítico reparó en ello (aunque muchos hayan subrayado la unidad temática del libro). Si queremos, cabe reconocer la misma situación en el marco (en este caso podríamos decir que la crisis de identidad del protagonista proviene de no tener identidad, de ser un «tú» en el cual cada uno puede identificar a su «yo»).

Ésta no es sino una de las contraintes o reglas del juego que me impuse. Habrás visto que, en cada capítulo del «mareo», el tipo de novela que seguirá se enuncia siempre por boca de la Lectora. Y además cada «novela» tiene un título que responde asimismo a una necesidad, dado que todos los títulos leídos uno detrás de otro constituirán también un incipit. Al ser siempre este título literalmente pertinente al tema de la narración, cada «novela» resultará del encuentro del título con las expectativas de la Lectora, tal y como han sido formuladas por ella en el capítulo anterior. Con esto quiero decirte que, si te fijas bien, en vez de la «identificación en otros yo» encuentras una pauta de recorridos obligados que es la verdadera máquina generativa del libro, a la manera de las aliteraciones que Raymond Roussel se proponía como punto de partida y punto de llegada de sus operaciones novelescas.

Llegamos así a la pregunta n.º 2: ¿por qué precisamente diez novelas? La respuesta es obvia y la das tú mismo unos párrafos después: «había que fijar un límite, por convencional que fuera»; podía decidir también escribir doce, o siete, o setenta y siete; lo suficiente para comunicar la sensación de multiplicidad. Pero descartas de inmediato esta respuesta: «Calvino identifica demasiado sabiamente las diez posibilidades, con lo que descubre su intención totalizadora y su sustancial indisponibilidad para una partida más incierta».

Al interrogarme yo mismo sobre este punto surge una pregunta: «¿En qué lío me he metido?». En efecto, la idea de totalidad siempre me dio cierta alergia; no me reconozco en la «intención totalizadora»; sin embargo, lo escrito escrito está: aquí yo hablo —o mi personaje Silas Flannery habla— justamente de «totalidad», de «todos los libros posibles». El problema concierne no sólo a todos, sino a los posibles; y ahí es donde remachas tu objeción, dado que reformulas enseguida la pregunta n.º 2: «¿es que Calvino cree… que lo posible coincide con lo existente?». Y muy sugestivamente me adviertes «que lo posible no se puede numerar, nunca es resultado de una suma y más bien se caracteriza como una especie de línea que se pierde y en la cual sin embargo cada punto participa del carácter infinito del conjunto».

Para tratar de resolver el lío quizás la pregunta que debería hacerme es: ¿por qué esos diez y no otros? Está claro que si elegí esos diez tipos de novela es porque me parecían más preñados de significado para mí, porque me salían mejor, porque me divertía más escribirlos. Continuamente se me presentaban otros tipos de novela que hubiera podido añadir a la lista, pero no estaba seguro de que me salieran bien, o no me ofrecían un interés formal lo bastante fuerte, o en cualquier caso el esquema del libro estaba ya bastante cargado y no quería ampliarlo. (Cuántas veces pensé, por ejemplo: ¿por qué el yo narrador ha de ser siempre un hombre? ¿y la escritura femenina? Aunque, ¿existe una escritura «femenina»? ¿o no se podrían imaginar equivalentes «femeninos» para cada ejemplo de novela «masculina»?)

Digamos entonces que en mi libro lo posible no es lo posible en absoluto sino lo posible para mí. Y ni siquiera todo lo posible para mí; no me interesaba, por ejemplo, recorrer mi autobiografía literaria, rehacer tipos de narrativa que ya había hecho; debían ser unos posibles al margen de lo que yo soy y hago, alcanzables con un salto fuera de mí que no sobrepasara los límites de un salto posible.

Esta definición limitativa (esgrimida aquí para desmentir la «intención totalizadora» que me atribuyes) hubiera terminado por dar una imagen empobrecida de mi trabajo de no haber tenido en cuenta un impulso en sentido contrario que siempre lo acompañó: me preguntaba siempre si el trabajo que estaba haciendo tendría un sentido no sólo para mí sino también para los demás. Sobre todo en las últimas fases, cuando el libro estaba prácticamente terminado y sus muchas y obligadas junturas impedían ulteriores desplazamientos, me entró la manía de verificar si podía justificar conceptualmente su trama, su trayectoria, su orden. Intenté varios resúmenes y esquemas, exclusivamente para aclarármelo a mi mismo, pero no lograba cuadrarlos al cien por cien.

Fue entonces cuando le di a leer el libro al más sabio de mis amigos para ver si conseguía explicármelo. Me dijo que en su opinión el libro avanzaba mediante sucesivas cancelaciones, hasta la cancelación del mundo en la «novela apocalíptica». Esta idea, y la simultánea relectura del cuento de Borges «El acercamiento a Almotásim», me llevaron a releer el libro (ya acabado) como la que habría podido ser una búsqueda de la «verdadera novela» y al tiempo de la actitud justa hacia el mundo, donde cada «novela» empezada e interrumpida correspondía a un camino descartado. Con esta óptica el libro venía a representar (para mí) una especie de autobiografía en negativo: las novelas que hubiera podido escribir y que había descartado, y a un tiempo (para mí y para los otros) un catálogo indicativo de actitudes existenciales que conducen a otros tantos caminos cortados.

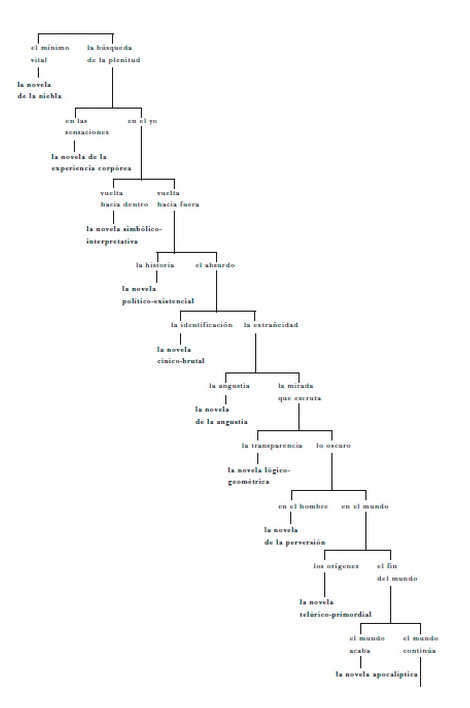

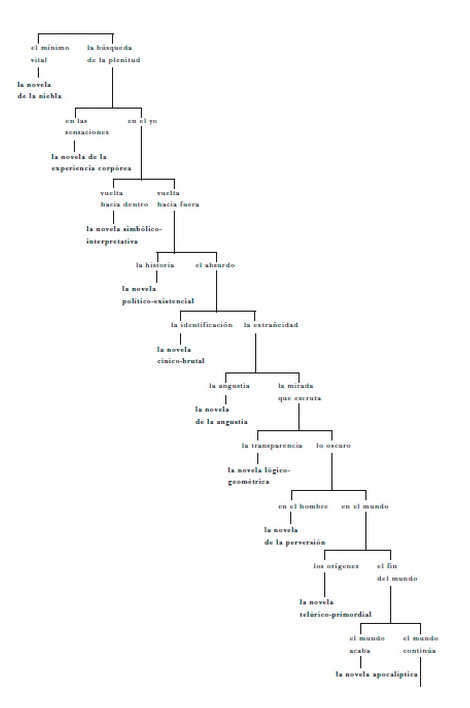

El amigo sabio recordó el esquema de alternativas binarias que Platón usa en El sofista para definir al pescador de caña: cada vez se excluye una alternativa, y la otra se bifurca en dos alternativas. Bastó esta referencia para que me lanzase a trazar esquemas que dieran razón, conforme a este método, del itinerario delineado en el libro. Te comunico uno, en el cual encontrarás casi siempre, en mis definiciones de las diez novelas, las mismas palabras que has usado tú.

El esquema podría tener una circularidad, en el sentido de que cabe enlazar el último segmento con el primero. ¿Totalizador, pues? En este sentido me gustaría que lo fuese, sí. Y que en los delusivos confines así trazados lograse circunscribir una zona blanca donde situar la actitud «descognoscitiva» hacia el mundo que propones como la única no mistificadora, cuando declaras que «el mundo no puede ser testimoniado (o predicado) sino sólo desconocido, desvinculado de toda clase de tutela, individual o colectiva, y devuelto a su irreductibilidad».

Italo Calvino