En el estudio de grabación

Cuando entré en el mundo de la música, la grabación multipista era común. Tenías por lo menos dieciséis pistas para grabar, y a menudo había veinticuatro. Las grabaciones se hacían en un estudio especialmente insonorizado con puertas supergruesas (a menudo forradas de moqueta) y mucha madera (generalmente dispuesta en diferentes ángulos), y el lugar tenía en medio una enorme consola que parecía la mesa de mandos de la nave Enterprise. Obviamente, o eso parecía, dominar ese panel de control estaba muy lejos de las habilidades de simples músicos. Los técnicos de grabación y los productores nos relegaban a otra sala insonorizada en la que tocábamos, y luego a sofás acolchados situados al fondo de la sala de control, donde podíamos escuchar cómo sonábamos. Era todo bastante intimidante. A la hora de escribir esto, esta era está llegando a su fin.

Cuando iba al instituto escuchaba discos de pop que yo sabía que habían sido hechos agregando instrumentos a las pistas de la banda. La parte de cuerdas de «Sound of Silence» y de muchos otros temas de pop fueron añadidos después de grabar la guitarra y la voz (a veces, como en el caso de esa canción, ¡sin que la banda lo supiera!). Se añadían efectos de sonido a la grabación, instrumentos silenciosos competían mágicamente con otros más estruendosos (por el hecho de poder controlar ya el volumen relativo de cada instrumento) y se lograban efectos sónicos increíbles, como el de un cantante haciendo armonías con él mismo. En el ámbito de la música experimental, había compositores que cortaban cintas de sonidos pregrabados, las lanzaban al aire y luego las juntaban de nuevo. Mezclaban instrumentos electrónicos y acústicos y, subiendo o bajando la velocidad de las grabaciones, creaban efectos de otro mundo. Yo sabía que los discos que escuchaba estaban hechos así, y quería hacerlo también. No con la idea de convertirme en una estrella del pop o de hacer carrera en la música, sino por puro entusiasmo.

Me puse a juguetear con un magnetófono que mi padre había modificado y empecé a grabar capas y capas con acoples de guitarra y otros cachivaches «experimentales». Inspirado por John Cage, los Beatles y otros, cortaba la cinta en fragmentos y la volvía a pegar al azar, con partes que inevitablemente acabaron al revés (lo cual me parecía perfecto). Los accidentes felices eran bienvenidos. Las posibilidades de grabación como medio por derecho propio se hicieron obvias inmediatamente, pero mis primeros experimentos eran más bien inescuchables. Más tarde, en la escuela de bellas artes, inspirado por Philip Glass, Terry Riley y Steve Reich, junté en capas múltiples partes con staccatos de guitarra, que reproduje a diferentes velocidades para la banda sonora de una película estudiantil. Era muy atmosférica, pero la música sola no funcionaba demasiado bien. Fue la primera vez que me di cuenta de que el que la música «funcione» o no tiene mucho que ver con el contexto.

Años más tarde, con Talking Heads, grabamos demos de algunas de nuestras canciones. No eran para el público en general, sino para «mostrar» las canciones a gente; gente del negocio de la música, lo más probable. Algunas grabaciones fueron hechas en el estudio casero de un amigo que tenía un equipo asequible, la grabadora Tascam de cuatro pistas semiprofesional. Tascam y otras compañías fabricaron equipos que casi eran lo bastante buenos para hacer discos comerciales con ellos, pero estaban principalmente dirigidos al mercado «prosumidor» (medio profesional, medio consumidor corriente), al técnico de grabación en ciernes y a sus amigos músicos. Otras demos de Talking Heads fueron grabadas en grandes estudios profesionales, pero no con multipistas, sino grabándolo casi todo en directo en estéreo. Una se grabó en un estudio de Long Island, en el que se habían producido varios éxitos de música bubblegum. Otras dos fueron sufragadas por compañías de discos, en parte para poder escucharnos tanto como quisieran sin tener que ir a vernos en clubs de mala muerte. Esas grabaciones sonaban endebles y no daban una idea de cómo sonaba la banda en directo. Capturar el sonido de una banda requiere arte, y parece que, en aquella época, ni nosotros ni los tipos que hicieron esas grabaciones poseíamos esa habilidad en particular. Ni siquiera esos profesionales en sus grandes estudios sabían cómo hacerlo, ¡y nosotros, que pensábamos que esas aptitudes venían con el oficio!

Eso era un verdadero misterio. Uno entendía por qué músicos y técnicos de grabación tenían esa tendencia a ponerse mágicos y místicos respecto a estudios donde se habían hecho algunas grabaciones históricas. Era como si glorificar el aura de esos sitios fuese una manera de admitir que no basta con la habilidad, que cierto invisible hechizo impregnaba el maderamen del Sun Studio o del Motown Studio, y que era esa inmaterial esencia lo que hacía que los discos producidos en esos lugares sonaran tan bien.

Cuando finalmente hicimos nuestro primer disco de verdad, Talking Heads: 77, fue, en líneas generales, una experiencia lamentable. Nada sonaba como sonaba en nuestra cabeza, o como estábamos acostumbrados a oírnos sobre el escenario, aunque esto podría decir tanto de nuestra cabeza, de nuestras expectativas o de nuestro sonido tal como lo imaginábamos, como del resultado de las grabaciones. O tal vez fue simplemente un maleficio. Todo el mundo conoce la extraña sensación de oír por primera vez la reproducción de la propia voz. Sonaba extrañamente deprimente; chirriante, en el mejor de los casos. Bueno, imaginaos a una banda entera escuchándose reproducida casi por primera vez. Y añadid a esto el hecho de trabajar con un productor que nos daba la sensación de que no «captaba» de qué se trataba. Había producido éxitos de música disco (lo cual nos gustaba) y en aquel momento tenía uno con una versión disco del tema de La guerra de las galaxias (eso nos parecía algo hortera). Nos gustaban y apreciábamos grabaciones comerciales de pop, pero también éramos hijos de la Velvet Underground, los Stooges, Beefheart y todo tipo de personajes radicales. Nos pareció que ese tipo no reconocía o comprendía esa parte de nuestra esquizofrénica composición, así que no fue fácil mantener el optimismo respecto a aquel proyecto día a día. Tampoco fue fácil para el productor y su equipo, probablemente. Lo cierto es que nuestra experiencia en un estudio de grabación de verdad, haciendo un disco de verdad, no resultó ser la experiencia excitante y satisfactoria que me había imaginado en el instituto.

En aquellos tiempos, el batería estaba instalado en una cabina no mucho mayor que un lavabo para minusválidos, con una ventana de cristal para poder ver, y al ampli del bajista se le ponía un micrófono e iba rodeado de paneles que absorbían el sonido. De esa manera, la banda quedaba sónicamente deconstruida por completo. Teníamos que llevar auriculares para oírnos unos a otros. El productor tenía entonces que hacer todo lo posible para recrear el sonido de la banda en directo, transmitiendo la señal de los diferentes micros a esos auriculares. Al ser divididos y luego juntados de nuevo por un extraño, ¡no tiene nada de raro que resultara incómodo!

En su favor, el productor y su equipo trataron de destacar la accesibilidad inherente a nuestro sonido más bien minimalista y conciso. Así, mientras que los otros singles de la máquina de discos del CBGB tenían base de guitarra, el nuestro tenía vientos tipo Stax Records. El disco fue bastante bien recibido, pero me pareció que no captaba demasiado lo que era la banda.

Esta frase resume la filosofía de gran parte de la grabación de música de finales de los años setenta. El objetivo era conseguir un sonido tan límpido como fuera posible, y antes incluso de que la grabación multipista se generalizara, era usual tratar de eliminar todos los sonidos de ambiente; no solo los sonidos de pájaros, tráfico o gente que hablaba en otras salas, sino también todo el sonido ambiental de la sala. Los estudios solían estar acolchados con material que absorbía el sonido, para que apenas hubiese reverberación. El carácter sónico del espacio era anulado porque se consideraba que no formaba parte de la música. Sin esa atmósfera, explicaban, después de la grabación el sonido sería más maleable. En otras palabras, se trataba de mantener abiertas tus opciones tanto como fuera posible. Se decía, y sigue diciéndose, que el sonido impersonal y sin carácter era el ideal. Con este enfoque, el eco y la reverberación natural que normalmente añaden un poco de calidez a las actuaciones eran eliminados, y luego se añadían al mezclar la grabación. En ocasiones, ese eco y esa reverberación, el material usado después para recrear la atmósfera perdida, podían tratarse como efecto también; se podía «exagerar» la reverberación para conseguir un distante sonido espacial, o añadir cortos retardos, tal como era corriente en la voz de las primeras grabaciones de Elvis. Pero el resto del tiempo, añadir eco y reverberación significaba tratar de recrear artificialmente algo que había sido intencionada y costosamente eliminado. Parece un sistema algo absurdo, pero se trataba de mantener el control durante tanta parte del proceso como fuera posible.

En esa época, grabar la actuación de una banda y un cantante, con todos tocando a la vez en la misma sala, empezaba a ser una rareza. De ello resultó una increíble variedad de nuevas posibilidades, pero se perdió cierta interacción natural entre los músicos, y el sonido de la música cambió. Algunos músicos que tocaban bien en directo no se adaptaban al procedimiento de que cada intérprete tocara aislado. No oían a sus compañeros de banda y en consecuencia a menudo no tocaban bien. A mí también me disgustaba ese método al principio, pero con los años me fui adaptando. No me enorgullece haberme acostumbrado a ese sistema, pero lo hice. Persistí en la creencia de que lo que el micrófono y el magnetófono reproducían era más o menos exactamente lo que habíamos tocado, pese a que muchas veces lo que yo oía en la cinta no sonaba igual que lo que acababa de oír en la sala. Asumía, tal como Edison afirmaba, que la tecnología era neutral, aunque ahora sé que no lo es. Mi oído me decía una cosa y la creencia popular me decía otra. ¿A quién tenía que creer? Otros músicos o productores aparecieron en escena y aprovecharon las posibilidades que les permitían construir elaboradas simulaciones de bandas y orquestas, pero yo sentía que eso no funcionaba en absoluto para mí.

Tal como señaló el pianista Glenn Gould, la tecnología de grabación puso parte del proceso creativo en manos del productor, el editor de cinta y el técnico de grabación:

Al oyente le sería imposible determinar en qué punto la autoridad del intérprete cedió a la del productor y el editor de cinta, de la misma manera que ni el cinéfilo más observador puede estar seguro de si una secuencia de planos concreta deriva de circunstancias causadas por la interpretación del actor[1].

Se podría decir que esos técnicos eran tan responsables del sonido final del disco como los compositores o los intérpretes. En efecto, la autoría de una grabación, y de la música en general, se iba esparciendo, dispersando. Cada vez era más difícil saber quién había hecho el qué, o de quién eran las decisiones que influían en la música que escuchábamos. Aunque, en música, los derechos de autor y la publicación aún reflejan una visión antigua y tradicional de la composición, esos técnicos creativos pedían (y a menudo conseguían) una porción cada vez mayor del pastel pecuniario. En muchos casos obtenían un porcentaje más alto que el de los músicos individualmente.

De la misma manera que el teatro es el medio de un actor y un escritor, y el cine es el medio de un director, la música grabada resultó a menudo ser el medio de un productor, que podía a veces acabar teniendo más influencia que los artistas que estaban grabando.

Antes he mencionado que esa filosofía de la grabación significaba idealizar el aislamiento de cada instrumento. Esto tenía mucho sentido para la voz, que inevitablemente debía mezclarse para ser audible por encima del estrépito de instrumentos que sonaban acústicamente más fuerte. Sin embargo, hacer esto implicaba riesgos. Si la batería se «filtraba» mucho —si el sonido del baterista se oía en el micro de la voz—, cada vez que subías el volumen del cantante para que la letra se oyera mejor, la batería subía inevitablemente de volumen también. Pero el aislamiento, que era la solución a este problema, se tradujo a menudo en que después nos costaba más tocar juntos en directo. Una banda pasaba de ser una unidad compacta a un caos.

Aun así, ese enfoque de dividir y aislar tenía mucho de recomendable: los errores en pistas de instrumentos individuales se podían reparar después; en la fase de mezcla y balanceo se podían añadir efectos a un instrumento sin afectar a otro; y el volumen relativo de cada instrumento se podía determinar en la mezcla para que, por ejemplo, las partes de viento fueran más silenciosas durante las estrofas cantadas.

Tal como descubrimos con Talking Heads, plantar un micro y asumir que capturaría la verdad de una actuación no daba lugar necesariamente a algo que sonara a banda, por mucho que, objetivamente, estuviera capturando con exactitud lo que habías tocado. He salido a la calle con una grabadora de buena calidad y es fascinante escuchar el resultado de grabar lugares corrientes, con cuyo sonido estás superfamiliarizado. El verdadero caos auditivo es evidente en una grabación. Aunque uso la palabra «verdadero», y a pesar de que eso es lo que entra en nuestros oídos, no es lo que «oímos» cuando nuestro cerebro procesa ese sonido. En lo que respecta a nuestro cerebro, lo «verdadero» es a menudo falso. Los técnicos de mezclas de sonido en cine trabajan de manera muy parecida a los técnicos de grabación. Aíslan tanto como sea posible el sonido de la voz del actor y después recrean el ambiente del entorno, añadiendo pájaros, grillos, parloteo de restaurante o lo que sea necesario. Lo fascinante es que ni siquiera esos sonidos «naturales» son «verdaderos» documentos de un entorno. Por ejemplo, el sonido de un grillo solitario, discretamente mezclado en una escena, puede evocar un exterior nocturno en la mente del público, aunque un verdadero ambiente nocturno incluiría posiblemente un ruido de tráfico distante, viento, un avión a lo lejos, un par de perros que ladran, y sí, también un puñado de grillos. Todo esto, escuchado junto, se percibiría como caos sónico y no expresaría la tranquila atmósfera nocturna que se pretendía. Nuestro cerebro organiza el sonido que oímos de la misma manera que nuestros ojos ven selectivamente. Recrear cómo suena algo, cómo se «siente» un sonido o un entorno sónico, en una grabación musical o en una película, se ha convertido en un arte en el que hay gente más apta que otra.

Algunos músicos o productores han prescindido de ese dogma de aislar, deconstruir, reconstruir. Los Cowboy Junkies hicieron su primer disco usando un solo micro para grabar a la banda entera, y Steve Earle hizo algo similar con una banda de bluegrass. En 2012 participé en unas grabaciones en las que algunos instrumentistas de viento estaban sentados uno al lado de otro (lo cual significa que no tocaban en situación de aislamiento), mientras que otros estaban en cabinas completamente aisladas. Además, las pistas de guitarra y de voz habían sido grabadas de antemano en un apartamento sin ningún tipo de aislamiento sónico. Hoy día el dogma no se sigue con tanto rigor; es uno de otros tantos enfoques que uno puede adoptar, y a veces varios enfoques coexisten en la misma grabación.

Cuando Talking Heads grabó su segundo disco, More Songs About Buildings and Food, ya nos habíamos hecho amigos de Brian Eno. Nos gustaba su música, así que nos preguntamos: «¿Por qué no le pedimos que sea nuestro productor? Por lo menos él capta de qué va el grupo, y somos amigos». La amistad, el interés común y la sensibilidad nos parecieron más importantes, especialmente después de nuestra experiencia anterior, que cualquier habilidad técnica o cualquier historial de éxitos comerciales conseguidos que pudiera tener.

Al ver que nos habíamos convertido en una banda muy compacta en directo, Eno sugirió que tocáramos en directo en el estudio, sin el habitual aislamiento sónico. Su idea cuasiblasfema parecía digna de ser probada, pese al riesgo de que diera como resultado una grabación confusa. Quitar todo el material aislante, o por lo menos la mayor parte de él, fue como poder respirar otra vez. El resultado sonaba —¡sorpresa!— más como nosotros, más como estábamos acostumbrados a oírnos en el escenario, así que tocamos con más inspiración (o eso creímos). Quitar parte del material que absorbía el sonido supuso que podías oír el tenue sonido de las guitarras al fondo de las pistas de batería, y el piano eléctrico también podía oírse al fondo de la pista de bajo. No había una absoluta separación entre los instrumentos, pero el factor de confort compensaba ampliamente ese reto técnico. Eno pensaba incluso que los dos micros que había instalado en el centro de la sala bastaban para capturar el grupo entero. Resultó no ser del todo así, aunque el sonido de esos micros nos fue útil como especie de ambiente suplementario.

Eno sugirió también que probáramos algunas maneras más bien poco convencionales de grabar la voz. A veces yo cantaba acompañando toda la música que ya habíamos grabado, con el micro en la mano, a menudo en la sala de control misma con los altavoces retumbando, como si tuviera un potente equipo de sonido de directo a mi lado. En aquella época esa no era una técnica de grabación aceptable. El sonido de la banda que salía de los altavoces detrás de mí se oía en mis pistas de voz, y lo normal era que los productores insistieran en que el cantante estuviera en una cabina acolchada y silenciosa. Ese aislamiento funciona para algunos, pero requiere fe ciega, pues ni siquiera la mejor mezcla en los auriculares suena tan bien como cantar delante de una banda en directo o de unos altavoces a todo volumen. Cuando cantas en la cabina tienes que imaginarte que la poco excitante banda que oyes por los auriculares llegará a sonar mejor. Me preguntaba cómo lo hacían los cantantes profesionales. Yo no iba a adquirir instantáneamente esa habilidad, así que debo decir en favor de Eno que su sugerencia fue una buena solución. También Bono lo hace así, me han dicho.

Ya llevábamos un tiempo tocando en directo la mayoría de las canciones que grabamos, pero había un par nuevas —«Found a Job» y «The Big Country»— que habíamos compuesto para ese disco. En cierto sentido esas canciones tomaron cuerpo en el estudio, aunque inicialmente yo las había escrito como algo que podía tocar a solas con la guitarra. El proceso de aprender nuevas canciones justo antes de grabarlas acabó siendo algo normal para nosotros. Era práctico, pero significaba que las canciones no tenían, antes de ser grabadas, tanto «rodaje» como el que tendrían tras una serie de conciertos en directo.

La grabación de More Songs About Buildings and Food nos tomó tres semanas. Creo que con 77 fueron dos semanas, incluyendo las mezclas. Esto significaba que el coste de la grabación, cuyo importe nos había anticipado (es decir, prestado) la compañía de discos, era lo bastante bajo para que, incluso con ventas modestas, pudiéramos devolverlo con relativa rapidez. Significaba también que la compañía discográfica sacaría probablemente beneficios del disco, lo cual consolidaría (esperábamos) una relación de continuidad entre ellos y la banda.

¿Tuvimos en mente esos gastos, y afectaron estos a la manera en que grabamos la música? ¿Determinan las finanzas del negocio musical, especialmente las dictadas por la tecnología de grabación, cómo suena la música? Desde luego. El presupuesto limitado fijó una serie de restricciones creativas que, para nosotros, fueron en general positivas. Las decisiones sobre si una parte sobrepuesta funcionaba o estaba bien tocada tenían que ser tomadas con relativa rapidez. La indecisión costaba tiempo, y este estaba constreñido por nuestro presupuesto. Nunca se planteó la cuestión sobre si había que reestructurar una canción o tratar de tocarla de una manera diferente a como solíamos hacerlo en directo; esas eran no-decisiones que nos ahorraron tiempo y dinero. Usar muy pocos músicos ajenos al grupo, a quienes había que pagar, fue otra forma de reducir gastos. Esos factores hacen que ciertos discos suenen de la manera que lo hacen; no son meramente el resultado de directrices inspiradas musicalmente. Las restricciones económicas no determinan una melodía, la letra o la armonía, pero sí que afectan a cómo se graba un disco y, por tanto, a cómo acaba sonando.

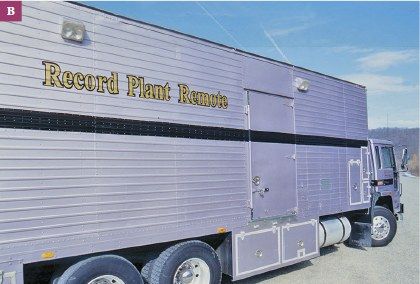

Para Fear of Music, el siguiente álbum de Talking Heads, volvimos a trabajar con Eno. Decidimos dar un paso más en nuestro nivel de confort y grabamos todas las pistas base (los cuatro tocando juntos, sin que yo cantara) en el loft donde ensayábamos, que era también donde Chris Frantz y Tina Weymouth vivían. Alquilamos uno de esos estudios de grabación móviles que se usan para grabar conciertos en directo y eventos deportivos, lo aparcamos en la calle y conectamos los diferentes cables por la ventana (fig. A, B).

No sé muy bien por qué, pero sonaba mucho mejor que el confuso sonido de baja fidelidad que uno esperaría de una grabación hecha fuera del pulcro entorno de un estudio. ¡Empezábamos finalmente a capturar nuestro sonido en directo! Al final, el hecho de apartarse del entorno acústicamente aislado del estudio de grabación no fue tan catastrófico como se suponía. Hmmm. Quizá aquellas normas de la grabación no eran tan ciertas como pensábamos.

Ese no fue el único cambio en nuestro proceso de grabación. Habíamos grabado también algunas bases para canciones que aún no tenían letra, y más tarde alteramos y complementamos algunos de los sonidos de los instrumentos, mucho después de haberlos grabado. Algunos de los ahora conocidos arreglos fueron creados después de tocarlas. Grabar canciones «incompletas» era arriesgado para mí. Me preguntaba si podría realmente crear una canción cantando sobre riffs y progresiones de acordes pregrabados. En algunos casos lo hice con bastante éxito («Life During Wartime»), aunque otros temas se quedaron a medias («Dancing for Money»).

Pero si lo conseguía aunque fuera la mitad de las veces significaba que ese era un método de trabajo factible, y que en el futuro podría tal vez escribir letras que respondieran a música pregrabada y fueran guiadas por ella, en lugar de exasperarme tratando de hacer que la música encajara —no solo en la melodía, sino también en el sonido y la textura— en letras escritas previamente. Ahora hay gente que muy a menudo lo hace así. St. Vincent (Annie Clark) entró en el estudio para su segundo disco, Actor, sin haber compuesto «canciones» completas; solo tenía fragmentos musicales. Escuchando sus discos no lo notaríais inmediatamente, pero llega a ser evidente cuando alguien compone su melodía vocal sobre el sampleo de la canción de otro. En esos casos, te das cuenta de que la música existía años antes de que la nueva canción fuera escrita. La autoría se desencaja, temporal y espacialmente. Nada hace creer que la música y la letra fueron concebidas juntas. A veces, el compositor de la música y el autor de la letra no se conocen.

Eno fue quien nos alentó a juguetear con los sonidos después de grabarlos. Ya había hecho algo de eso en nuestro disco anterior, pero en este nos desmelenamos. Donde más lejos fuimos fue en la canción «Drugs». Inicialmente habíamos grabado una pista de fondo sencilla, que nos parecía algo convencional, así que empezamos a silenciar algunos de los instrumentos, a veces solo notas concretas. Esto hizo que algunas partes se abrieran; había más huecos, más aire. Yo tenía una grabación de koalas (que básicamente gruñen y resoplan, a pesar de su adorable aspecto), que había hecho durante una gira por Australia, y los añadimos aquí y allá. Los gruñidos funcionaron como respuestas y ecos de un animal indefinido a mi voz. Siguieron otros sonidos; una melodía cimbreante, creada con una máquina de eco, y después un solo de guitarra al final, hecho con una selección de fragmentos de solos improvisados. Finalmente, canté la canción después de hacer un poco de footing en el estudio, porque por alguna razón quería sonar sin aliento. Por supuesto, cantaba la misma letra y la misma melodía que en su anterior y más convencional versión, pero con una base musical enormemente alterada, lo cual también afectó a mi manera de cantarla. La canción, tal como fue publicada, era una disposición de sonidos a la que nadie habría llegado ensayando o componiendo con una guitarra. Solo podía haber sido creada en un estudio. Tal como Eno hizo notar entonces, el estudio de grabación se había convertido en una herramienta de composición.

Por esa época, Eno y yo escuchábamos un montón de las espléndidas grabaciones publicadas por el sello francés Ocora (fig. C). Algunas de ellas eran típicas grabaciones de campo, similares a las que Alan Lomax había reunido en Estados Unidos: solían estar hechas con un micrófono y una grabadora portátil y presentaban a africanos tocando piedras, pigmeos cantando sus intrincadas polifonías y musulmanes llamando a la plegaria. Otras publicaciones de Ocara fueron grabadas en situaciones más controladas: auditorios de música clásica, iglesias, templos e incluso algunos estudios. Había coros georgianos, músicos clásicos indios, música tradicional iraní y griots de África occidental, o cantantes de alabanzas.

Los discos de Ocora trataban una enorme variedad de música como si fuera el equivalente de la música clásica o artística occidental. El respeto con que trataban las grabaciones, lo cuidado de la presentación y la atención técnica que ponían era toda una rareza para la música no occidental. Yo había crecido con las grabaciones de campo de Nonesuch de Folkways y el material que Lomax había reunido para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, pero los valores de producción de las publicaciones de Ocora estaban a otro nivel. Eno y yo nos dimos cuenta de que la música de otros lugares no tenía por qué sonar distante, tosca o «primitiva». Esas grabaciones estaban tan bien producidas como cualquier grabación contemporánea de cualquier género. Te hacían sentir, por ejemplo, que esa música no era un vestigio espectral de una cultura perdida que no tardaría en ser relegada al casi olvidado pasado. Para nosotros había en ella una extraña belleza, una honda pasión, y las composiciones seguían reglas y estructuras radicalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Como resultado, nuestras limitadas ideas de lo que constituía la música fueron definitivamente refutadas. Esas grabaciones abrían una infinidad de posibilidades para hacer u organizar la música. Había una multitud de universos musicales y nuestra estrechez de miras nos había confinado a solo uno.

A finales de 1979, Talking Heads acababa de terminar lo que para nosotros fue una larga gira mundial, la de Fear of Music. Era la primera vez que recibíamos ofertas para tocar en multitud de lugares (me viene a la cabeza la isla Sur de Nueva Zelanda), y las aceptamos casi todas. Al volver me tomé un tiempo de descanso para recuperarme. Empecé a verme con Eno y Jon Hassell, que estaba entonces comenzando a desarrollar y elucidar su concepto de «cuarto mundo», e intercambiamos, entusiasmados, casetes y vinilos que habíamos encontrado. La mayor parte de la música que nos apasionaba venía de fuera del foco de influencia de la música pop de habla inglesa. En aquella época no había forma de tener conocimiento de ese tipo de música, excepto por el boca a boca. Internet no existía aún y casi no había libros sobre la música pop, por no decir folk o música clásica, que estaba floreciendo fuera de las zonas de habla inglesa o europeas.

Me parecer recordar un día que Jon puso discos de Milton Nascimento, que en aquel tiempo yo no entendía; tardé años en hacerlo. Brian y yo compartíamos una fascinación por la música pop africana, aunque, aparte de Fela Kuti, apenas encontrábamos información sobre los artistas con cuyos discos nos topábamos. Descubrimos que en muchos otros países la música pop tenía sabores totalmente diferentes, y que aún no era un tema atractivo para los etnomusicólogos. El cantante libanés egipcio Farid al-Atrash era uno de mis favoritos, igual que lo era Djivan Gasparyan, ejecutante de duduk. Yo tenía casetes de grupos ghaneses de pop y de bandas de metales balcánicas. Nos fuimos pasando discos unos a otros, arrastrando vinilos de costa a costa, de apartamento en apartamento.

Inspirados por esos discos, Brian, Jon y yo fantaseamos sobre hacer una serie de grabaciones basadas en una cultura imaginaria. (Sin saberlo nosotros, en aquel momento en Alemania, Holger Czukay y los miembros de su banda Can, que eran alumnos del compositor Karlheinz Stockhausen, estaban empezando su propia serie «Falsificaciones étnicas»). Por un instante pensamos que podíamos crear nuestras propias «grabaciones de campo»: la documentación musical de una cultura imaginaria. Sería una especie de relato de Borges o de Calvino, pero el nuestro sería un misterio en formato musical. En parte nos atraía, sospecho, porque nos haría más o menos invisibles como creadores. Nuestra idea era publicar un disco con el usualmente detallado encarte interior, que explicaría cómo funcionaba la música en esa cultura y cómo se había producido en ese lugar; el tipo de texto académico que suele haber en esos discos. Es fácil pensar que la clase de oscuros y sinuosos sonidos por los que se nos conocía no serían creíbles como música encontrada y grabada en algún remoto oasis cultural, evidencia de una especie de mundo perdido en el que una rama del árbol de la música pop se había separado del resto del mundo. Pero entonces te encuentras con una banda real como Konono n.° 1, un grupo de músicos congoleños que tocan mbiras (o kalimbas) amplificadas que construyen enrollando cables en un imán mineral, metiendo estos dentro de los instrumentos y luego conectando los cables a un ampli de guitarra enormemente distorsionado. Una vez escuché a uno de los mejores guitarristas que he oído en la vida, en un casete que parecía haber llegado de Sudán. Los flujos y reflujos de la música pop producen ciertamente encuentros mágicos e inesperados, así que nuestro grupo imaginario, que tocaba cajas de cartón para la percusión y hacía solos arábigos con Minimoogs, no era inconcebible.

No hace falta decir que abandonamos el plan, pero parte de la inspiración que había detrás permaneció. Decidimos renovar la manera de usar nuestros instrumentos habituales, y emplear cualquier material que tuviéramos a mano para producir sonidos. Trataríamos de fingir que no sabíamos necesariamente cómo se toca una guitarra o un piano, y rechazaríamos ciertos enfoques si parecían demasiado influidos por nuestra propia experiencia. En el disco que acabamos haciendo, My Life in the Bush of Ghosts, a veces usamos fundas de guitarra, o las mencionadas cajas de cartón, para la batería, y cacerolas y sartenes para la percusión. Quizá hubo un poco de tontería en todo eso, pero nos sirvió para apartarnos de las pautas sabidas y consabidas (fig. D).

Eno había empezado a trabajar ya en unas grabaciones que incorporaban voces encontradas, y las puso sobre la mesa. Una de ellas llevó a la canción «Mea Culpa», cuya base consistía en capas de loops de voz de gente que carraspeaba y tartajeaba llamando a programas de radio. Pronto nos dimos cuenta los dos de que la idea de la «voz encontrada» podía servir como hilo y trama que daría forma al nuevo disco.

Yo diría que esa idea nos atrajo a ambos en parte porque eliminaba cualquier conflicto o posible rivalidad entre los dos como cantantes: ni él ni yo cantaríamos en el disco. (Más adelante, este hecho fue cuestionado por cierta gente: ¿cómo podía ser «nuestro disco» si no cantábamos en él?) Contar exclusivamente con voces encontradas resolvió también un problema de contenido: las letras no saldrían de material autobiográfico o íntimo. En general, lo que los vocalistas decían no nos importaba en absoluto. Era el sonido de sus voces —la pasión, el ritmo y la pronunciación— lo que expresaba el contenido emocional. Ese enfoque retenía parte del aspecto de «no autor» que nos había atraído cuando ideamos el concepto de falsa grabación de campo, pero resultó también polémico para aquellos que consideran que una canción es principalmente el vehículo para un texto.

Usar elementos encontrados en obras de creación no era ciertamente una idea nueva. Duchamp había considerado dentro de las bellas artes el material de ferretería; Kurt Schwitters hizo collages con etiquetas y paquetes, y Warhol creó «pinturas» a partir de fotos sacadas de la prensa sensacionalista. En artes plásticas, esta idea era, si no corriente, sí al menos admisible. Bern Porter, James Joyce, J. G. Ballard y los libros de collages de Marshall McLuhan y Quentin Fiore sacaban pasajes de textos publicitarios y les daban otro significado. John Cage y otros habían hecho collages sonoros con múltiples discos sonando a la vez, o múltiples radios sintonizadas en emisoras diferentes, pero en música pop la idea se había limitado a discos ocurrentes o de cachondeo («The Flying Saucer» o «Mr. Jaws», de Dickie Goodman) o a tímidos experimentos de vanguardia, como el «Revolution 9» de los Beatles.

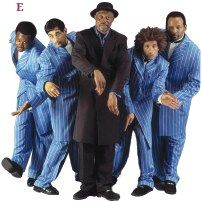

Durante nuestra estancia en Los Ángeles, Eno y yo salimos algunas veces con Toni Basil, a quien ambos admirábamos. Sus apariciones en el programa Soul Train con el grupo de danza The Lockers eran inolvidables, y el grupo con el que ella trabajaba en esa época, los Electric Boogaloos (fig. E), era de lo más increíble e innovador que habíamos visto nunca en danza. Sus movimientos eclipsaban al resto de la escena de la danza contemporánea. Eran modernos y robotizados al mismo tiempo, una combinación que parecía adecuada. O las máquinas se habían puesto en la onda, o la onda había sido infectada por un virus robot; en cualquier caso, funcionaba. Eno llamaba «somadélica» a la manera de moverse de los Boogaloos; algo que te hacía tambalear el cuerpo, igual que el LSD hacía con tu cabeza.

A Toni le ofrecieron hacer un programa de televisión especial con todos aquellos bailarines, y por un breve tiempo imaginamos que My Life in the Bush of Ghosts acabaría siendo la partitura o la banda sonora. Nuestro siempre cambiante principio rector había pasado de documento de audio de una cultura imaginaria, a ritmos y sonidos para bailarines urbanos ¡en un programa televisivo de Hollywood! Aquel proyecto acabó en nada, pero igual que la idea de civilización imaginaria se convirtió en otro subtexto para nuestras grabaciones, porque nos permitió imaginar que estábamos haciendo un disco de música dance. Por supuesto, la influencia de la música en la gente que baila es un tema recurrente en este libro, y teníamos la esperanza de que nuestro proyecto fuera una nueva clase de música dance psicodélica, que pudiera sonar, seguida, en clubs dance, lo cual resultaría un inmenso reconocimiento para nosotros. Años después me quedé lógicamente entusiasmado cuando me enteré de que el DJ Larry Levan puso algo de nuestro disco en el Paradise Garage, un enorme club dance de Nueva York.

Eso fue muy a principios de los años ochenta, y algunas de las más innovadoras mezclas y arreglos en música pop ocurrían en el mundo de la música dance. La escena del rock era cada vez más conservadora y se estaba estancando, a pesar de todo el clamor sobre libertad, individualidad y expresión personal. La influencia del dub y de lo que entonces se llamaba «extended mixes» de canciones en el mundo del club dance iba cogiendo impulso. El hecho de que los DJ y los remixers estuvieran usando temas de otra gente como materia prima encontraba eco en nuestro empleo de voces encontradas y en nuestra manera de hacer arreglos de canciones conectando y silenciando pistas. Esa técnica de hacer arreglos y de componer se hizo muy común en el hip-hop. No es mérito nuestro: simplemente estaba en el aire en aquella época.

Ni Eno ni yo nos considerábamos músicos virtuosos, pero aspirábamos a convertir nuestras limitaciones en ventajas. Usábamos cajas de cartón como bombo de batería, latas de galletas como caja, y bajos como instrumentos rítmicos. Esto tenía la ventaja de sonar un poco «desigual». Una funda de guitarra como bombo de batería daba resultado. Emitía un agradable ruido sordo en la gama baja de los graves, pero también sonaba ligeramente enigmático y fresco. Por lo general tocábamos una y otra vez, como un loop humano, cada una de las partes que luego constituirían la base de la pieza. Los loops digitales y el sampleo aún no existían, pero tocando la misma parte una y otra vez se podía crear una base de texturas rítmicas e hipnóticas que podían ser manipuladas y dispuestas en capas después. Tuvimos también a maravillosos músicos reales implicados en el proyecto: baterías y bajistas crearon los cimientos de algunos temas, pero en líneas generales fue un «Hazlo tú mismo».

Sin samplers, teníamos que encajar en nuestra música casi por ensayo y error las voces encontradas. Hacíamos sonar dos magnetófonos de bobina abierta a la vez, uno con nuestra pista musical, la otra con las voces, y si los dioses se ponían de nuestro lado, lo cual hacían a menudo, habríamos tenido suerte. El resultado de la «voz» superpuesta en nuestra pista sonaría como si ambas partes hubieran estado siempre juntas, y así tendríamos una «toma» hecha. Todos los magnetófonos funcionaban «manualmente», y sincronizar las voces con las pistas musicales para que se pareciera a como lo habría hecho un cantante era un proceso de lo más intuitivo, pues no había nada de los ajustes de pistas y la correción de tiempo en incrementos que los modernos samplers y los programas de grabación hacen posible actualmente, así que acoplar la voz en la música implicaba ciertos malabarismos. Poníamos en marcha y parábamos al «cantante» (ya convertido en la cinta que llevaba su voz) como si respondiera a nuestra música, reaccionando con una línea particularmente emotiva cuando el tema subía un tono, por ejemplo. Esas «interpretaciones» eran solo presenciadas por nosotros y una o dos personas más, pero al ir colocando las voces había una vibrante energía presente, como si estuviéramos realmente cantando nosotros mismos.

A veces, de noche, de vuelta a casa, grabábamos sermones radiofónicos en nuestras pletinas de radiocasete barato de finales de los años setenta. Algunas veces, la calidad de esas grabaciones era dudosa (en «Come with Us» tuvimos que hacer que el siseo de fondo debido a la recepción intermitente de la radio formara parte del ambiente oscuro de la canción), pero en conjunto vimos que aquellas voces grabadas en casete no sonaban mal; o por lo menos suficientemente bien (otra vez la frase). La alta fidelidad, concluimos, era una convención enormemente sobrevalorada que nadie se había molestado en cuestionar. En algunos casos, la calidad tosca, como de megáfono, de esas voces tenía en realidad mucho más carácter que una «buena» grabación. Subliminalmente, uno se daba cuenta de que eran voces «de segunda mano», incorpóreas, y esa cualidad hacía que se percibieran como transmisiones de un planeta desesperado: el nuestro. A veces, las voces que usamos procedían de los discos que habíamos estado pasándonos unos a otros desde hacía un año. Discos de pop arábigo, grabaciones de campo, grabaciones etnográficas, discos de góspel; todos ellos fueron escudriñados en busca de posibles «sampleos» de voz al ver que este iba a ser el aspecto unificador del disco.

Lo asombroso fue lo fácil que resultó (bueno, relativamente) y hasta qué punto parecía que las voces habían sido hechas o «cantadas» con la «banda». Parte de ese efecto estaba, por supuesto, en el oído del espectador; fenómeno del cual nos dimos cuenta muy pronto. La mente tiende a encontrar cohesión y vínculos donde antes no los había, no solo en música, sino en todo. Más que una simple manera de engañar a la mente, nos pareció que, en caso de éxito, ese efecto «engañaba» también a las emociones. Algunos de los temas generaron (en nosotros) genuinas reacciones emocionales. Era como si el «cantante» estuviera realmente respondiendo a la música que habíamos hecho, y viceversa, en un sentido que a menudo extraía potentes sensaciones: ánimo, éxtasis, pavor o juguetona seducción. Quizá no sea correcto decir que las emociones estaban siendo «engañadas»; tal vez esas voces y ritmos apasionados desencadenaban respuestas emocionales porque en nuestro cerebro hay «receptores» neurológicos aguardando combinaciones musicales y vocales como esas, y nosotros lo proveímos del material necesario para que tal proceso ocurriera. Tal vez sea esto lo que hacen los artistas. Un gran acorde mayor es un «engaño» también.

Nos decantamos por «vocalistas» apasionados, y esto nos hizo pensar que las cadencias y métrica naturales de cualquier voz enardecida —incluso las habladas, no cantadas— podía de algún modo ser innata e intrínsecamente musical. Es fácil oír ese habla musical en el sermón de un predicador de góspel, donde la frontera entre cantar y hablar es intencionadamente borrosa, pero está ahí, en presentadores de talk-shows, en discursos políticos y, bueno, quizá en todas nuestras vocalizaciones. Tal vez la diferencia entre habla y música no sea tan grande. Deducimos muchas cosas del tono de la voz de una persona, así que imaginaos ese aspecto del habla llevado un poco más lejos. La extravagante cantinela de una pija de Beverly Hills, por ejemplo, puede ser considerada como una especie de canto. Las boutiques de Rodeo Drive son el escenario de algo parecido a una gran agrupación coral.

Hay gente que encuentra esto preocupante. En Occidente, la presunción de un vínculo causal entre el autor y el intérprete es fuerte. Por ejemplo, se asume que yo escribo letras (y la música que las acompaña) para canciones porque hay algo que necesito expresar. Y se asume que todo lo que uno recita o canta (o incluso toca) surge de un impulso autobiográfico. Incluso si elijo cantar una canción de otro, se asume que la canción fue, en el momento de ser escrita, autobiográfica para aquel, y que yo reconozco este hecho y a la vez estoy diciendo que es aplicable a mi propia biografía. ¡Sandeces! No importa si algo le pasó realmente o no al compositor; o a la persona que interpreta la canción. Al contrario, es la música y la letra lo que despierta emociones en nuestro interior, y no al revés. No hacemos la música; nos hace ella a nosotros. Lo cual es quizá la razón de todo este libro.

Por supuesto, un compositor debe tener cierto conocimiento instintivo de un sentimiento para poner en papel una verdad emocional, pero no tiene forzosamente que haberle ocurrido a él. Al escribir y tocar música pulsamos nuestros propios botones, y lo sorprendente de My Life in the Bush of Ghosts está en que letras que no escribimos nosotros —o, en el caso de las voces encontradas, ni siquiera cantamos— podían hacernos sentir igualmente un repertorio entero de emociones.

Hacer música es como construir una máquina cuya función es sacar a la luz emociones, tanto en el intérprete como en el oyente. A algunos les repugna esta idea, porque parece relegar al artista al nivel del embustero, del manipulador, del impostor; a una especie de onanista indolente. Esa gente prefiere ver la música como una expresión de la emoción, en lugar de generadora de ella, para creer en el artista como alguien que tiene algo que decir. Yo empiezo a pensar en el artista como alguien capacitado para crear dispositivos que activan nuestro carácter psicológico compartido y las partes hondamente emotivas que tenemos en común. En este sentido, la idea convencional de autoría es cuestionable. No es que no quiera que me reconozcan el mérito por las canciones que he escrito, pero lo que constituye la autoría quizá no es lo que nos gustaría que fuese. Esa inquietud por replantearse cómo funciona la música está conectada también con la idea de autenticidad. La idea de que los músicos que parecen estar «encerrados en casa» o verbalizan aspectos de su propia experiencia deben de ser por tanto más «verdaderos». Puede resultar una decepción descubrir que el arquetípico personaje de rock and roll está actuando, y que ninguna de las figuras «country» de Nashville lleva realmente sombrero de cowboy (bueno, excepto en sus apariciones en público y en sus sesiones de fotos).

Esta cuestión fue resuelta años después por los artistas de la música electrónica y el hip-hop, cuya obra raramente tocaban ellos mismos (en el caso de los artistas de hip-hop) o que, como Eno y yo en ese disco, permanecían más o menos anónimos. Artistas de música electrónica o lounge como NASA, Thievery Corporation, David Guetta o Swedish House Mafia usan a menudo en sus temas a amigos o cantantes de renombre Y casi nunca cantan en sus propios discos. Actualmente está aceptado que el autor sea el curator, la sensibilidad motora, y no tanto el cantante.

Tras terminar una primera versión de Bush of Ghosts en 1980, nos ocupamos de «liquidar» —conseguir permiso para usar— las voces encontradas. Esta es una práctica común hoy día, y hay compañías establecidas que no hacen otra cosa que liquidar sampleos, pero en aquella época la gente con quien nos pusimos en contacto para negociar los derechos de sus grabaciones no tenía ni idea de qué demonios nos proponíamos. El disco estaba listo para salir pero se quedó acumulando polvo, mientras las llamadas telefónicas y los fax iban de un lado a otro. Con la mayoría de las voces que esperábamos poder usar no hubo problemas, pero en un par de casos nos negaron los derechos y nos vimos obligados a encontrar alternativas. A veces esto dio lugar a un tema nuevo y mejor, otras veces no. Entretanto, habíamos vuelto a Nueva York y ya estábamos trabajando en el siguiente disco de Talking Heads, que sería Remain in Light.

Eno y yo estábamos entusiasmados por todo lo que habíamos aprendido y experimentado con Bush of Ghosts y estábamos seguros de poder producir un disco más o menos pop con Talking Heads usando algunas de las mismas técnicas de grabación y composición. El resto de la banda convino en que empezar de cero sería una forma creativa y revolucionaria de hacer nuestro siguiente disco. Esa vez no nos proponíamos usar voces encontradas ni baterías de cartón, pero mantuvimos el sistema de crear pistas repetitivas y luego elaborar secciones conectando y desconectando instrumentos en la mesa de mezclas.

Dedicamos dos semanas a construir ese andamiaje instrumental, pero sabíamos que no íbamos a terminar el disco; las voces llegarían después. En alusión a un extraño ritual de la época, grabamos esas pistas iniciales en un estudio de las Bahamas. Quizá una década más tarde, prendió la idea de que hacer discos de pop debería ser como recluirse para escribir una epopeya nacional. Se construyeron estudios en ubicaciones idílicas —Sausalito, las montañas Rocosas, una granja de Woodstock en Nueva York, un castillo de Francia, la isla de St. Martins, Miami Beach o Nasáu—, con la idea de que un grupo musical autosuficiente se refugiara allí, evitara distracciones y saliera con un producto final pulido. Solía haber playas cerca, y a veces las comidas se hacían en comunidad mediante un servicio de catering. (Entonces la situación financiera del negocio musical era obviamente diferente). El aislamiento y el tiempo para la concentración es recomendable en muchos aspectos, pero numerosas bandas (incluida la mía) encontraron maneras de conseguir tales cosas con medios mucho más económicos.

Trabajamos con rapidez. Uno o dos de nosotros esbozaban una pista, generalmente alguna clase de ritmo repetitivo de unos cuatro minutos, la supuesta duración de un tema. Podía ser un riff de guitarra y una parte de batería, o quizá una secuencia de arpegios y un chirrido entrecortado de guitarra. Los otros responderían entonces a lo que se había trazado, añadiendo sus propias partes repetitivas, completando los huecos y espacios, para el resto de la «canción». Mientras escuchábamos las partes que se iban grabando, íbamos urdiendo qué agregar: era una especie de juego. Esta forma de grabar tenía la ventaja de que no tratábamos de reproducir el sonido de la banda en directo. No estábamos atados a la manera en que esas canciones y sus instrumentos y arreglos sonaban en una actuación, así que en cierto modo evitamos los conflictos que habíamos afrontado años antes, la primera vez que entramos en un estudio de grabación.

Cuando las pistas empezaron a llenarse, o cuando el resultado de hacerlas sonar todas a la vez fue suficientemente denso, llegó el momento de crear secciones. Mientras que el ritmo permanecía por lo general constante, conectábamos y desconectábamos diferentes combinaciones de instrumentos al mismo tiempo, en diferentes momentos. Un grupo de instrumentos que producía cierta textura o ritmo podía ser propuesto como sección de «estrofa», y otro grupo —a menudo más sonoro— era propuesto para el «estribillo». Muchas veces, en estas canciones, no había un verdadero cambio de tono. La línea de bajo tendía a permanecer constante, pero, aun así, uno podía insinuar modulaciones de tono, ilusorias progresiones de acordes, que resultaban muy útiles para construir emoción a la vez que se mantenía la sensación de trance de las notas fundamentales. En ese punto seguía sin haber melodía principal, nada a que el cantante (yo) hubiera puesto letra. Eso vino después.

Hasta ahí, todo se parecía mucho al proceso que Eno y yo habíamos empleado en las sesiones de Bush of Ghosts. Pero en esta ocasión no íbamos a usar voces encontradas, así que, una vez creadas las secciones, Eno o yo nos metíamos en el estudio y cantábamos con la pista, improvisando una melodía sin palabras. A menudo hacían falta varios intentos para conseguir la melodía adecuada para una estrofa, y otra diferente para el estribillo. A veces añadíamos incluso armonías, también sin palabras, para crear la impresión de un estribillo enardecedor. Luego hacíamos mezclas en bruto de esas canciones —incluyendo esos galimatías vocales— para que todos las escucharan mientras yo me las llevaba a casa para escribir las letras de verdad. Acordamos reunirnos de nuevo en Nueva York cuando yo tuviera acabada la tarea de escribir las letras. En un disco anterior, la canción «I Zimbra» había sido calificada como galimatías; o, más bien, el galimatías que el poeta dadaísta de principios del siglo XX Hugo Ball había escrito parecía encajar perfectamente con ella. Pero esta vez yo quería sustituir la jerigonza por palabras reales, lo cual no iba a ser fácil.

¿Cuánto afectó este proceso de grabación a la música? Mucho. Para empezar, los ritmos tipo loop constantes de esos temas, y la invariable línea de bajo que conducía muchas de las canciones significaba que los recursos estructurales complicados, como cambios de métrica o medios compases, eran improbables. Complejas progresiones de acordes del tipo que uno oiría en canciones pop corrientes, bossa nova o standards eran muy improbables también (lo normal era que no hubiera progresiones de acordes en absoluto). Tales recursos se suelen emplear para mantener el interés de una canción, así que básicamente habíamos abandonado las reglas que antes habíamos aceptado para determinar la estructura y los arreglos. Si el punk rock había sido elogiado por no necesitar más de tres acordes, nosotros los habíamos rebajado a uno. Esta estricta limitación que nos impusimos podría parecer contraria a todo, pues restringía las clases de melodía principal que uno podría escribir, y una melodía que no cambia de tono es un hueso duro de roer; corre el riesgo de ser excesivamente repetitiva y resultar aburrida. Pero usar un solo acorde también tiene ventajas: se imprime más énfasis a la cadencia. Incluso si una canción no era particularmente enérgica rítmicamente, la cadencia tendía a dar una sensación de insistencia, y tú la notabas más. Esto hacía que los temas sonaran más hipnóticos, en cierto modo trascendentes, incluso extáticos; más afines a la música africana, góspel o disco, aunque nuestra manera de tocar nos situaba bien lejos de esas tradiciones. No solo eran temas basados en la cadencia, sino que tenían mucho que ver con la textura. Los cambios entre una sección y otra estaban a veces más determinados por la variación de texturas que por la melodía o la armonía; más como música minimalista clásica u otras formas musicales tradicionales de diferentes partes del mundo que como música de la tradición rock o pop de la que procedíamos.

Exagero un poco: en Norteamérica había ciertamente otras clases de música pop que funcionaban de esa manera. Muchas canciones de James Brown, de Hamilton Bohannon y de algunos músicos de blues del Mississippi giran básicamente alrededor de un solo acorde. Conocíamos mucha de esa música y nos encantaba. Parecía que habíamos dado un gran rodeo para llegar a un lugar que, al menos en la estructura, ya tenía que resultarnos ligeramente familiar. Igual que en aquella cita de T. S. Eliot sobre llegar donde empezamos y descubrirlo por primera vez, estábamos esencialmente reinventando algo que ya conocíamos, algo que teníamos allí mismo, en nuestro propio patio trasero. Pero, por supuesto, en el proceso de reinventar habíamos «malinterpretado» gran parte de ello, y, por ejemplo, la versión de funk que salió era desigual, errática y algo robótica. El resultado tenía algo de esa estructura familiar, pero hecho de partes extrañas y diferentes.

Significativamente, el ritmo y la textura son los dos aspectos más difíciles de expresar en la notación musical convencional de Occidente. Tales cualidades, unas de las más relevantes en la música popular contemporánea, y en algún sentido las más «africanas», se excluyeron —o simplemente estaban fuera— del sistema con que la música fue tradicionalmente enseñada, transmitida, anotada, debatida, criticada y —lo que es de gran importancia— registrada con derechos de autor. El derecho de autor de una composición musical se basa en la melodía principal, en la armonía específica que le da soporte, y, en el caso de una canción u ópera, en la letra. No se reconoce la cadencia, el sonido, la textura o los arreglos, todos ellos rasgos de la música grabada de nuestra era, que nosotros como oyentes saboreamos e identificamos como parte integral de la obra de un artista. A la larga, tal deficiencia dio lugar a algunos conflictos. El baterista del tema «Funky Drummer» de James Brown, Clyde Stubblefield, reclamó que se le debía algún porcentaje del dinero recibido por Brown y su discográfica cuando esa canción (el corte de batería, especialmente) fue sampleada por infinidad de grupos en años recientes. Legalmente, la contribución de Stubblefield no entraba en lo que tradicionalmente llamaríamos «composición», pero en la práctica lo que todo el mundo quería eran sus cortes de batería. Determinar y acreditar esas contribuciones es complicado. Se podría argüir que fue Brown quien sugirió el corte de batería de Stubblefield, y, en un sentido similar, que si no estuviera en un disco de James Brown nadie lo habría oído. Stubblefield opina que debería ser remunerado, pero la cuestión no ha sido resuelta.

Me pareció que las melodías y las letras que iba a escribir para Remain in Light tenían que responder a todas esas nuevas (para nosotros) cualidades musicales. Se podría incluso decir que el proceso de grabación, por el hecho de dar prioridad a música hipnótica y trascendental, iba a influenciar las palabras que yo escribiría. La naturaleza ligeramente extática de los temas significaba que las angustiadas letras íntimas como las que yo había escrito en el pasado podían no ser adecuadas, así que tenía que encontrar un nuevo enfoque lírico. Llené página tras página de frases que encajaban con las líneas de melodía de las estrofas y de los estribillos, esperando que algunas de ellas complementaran las sensaciones que la música generaba.

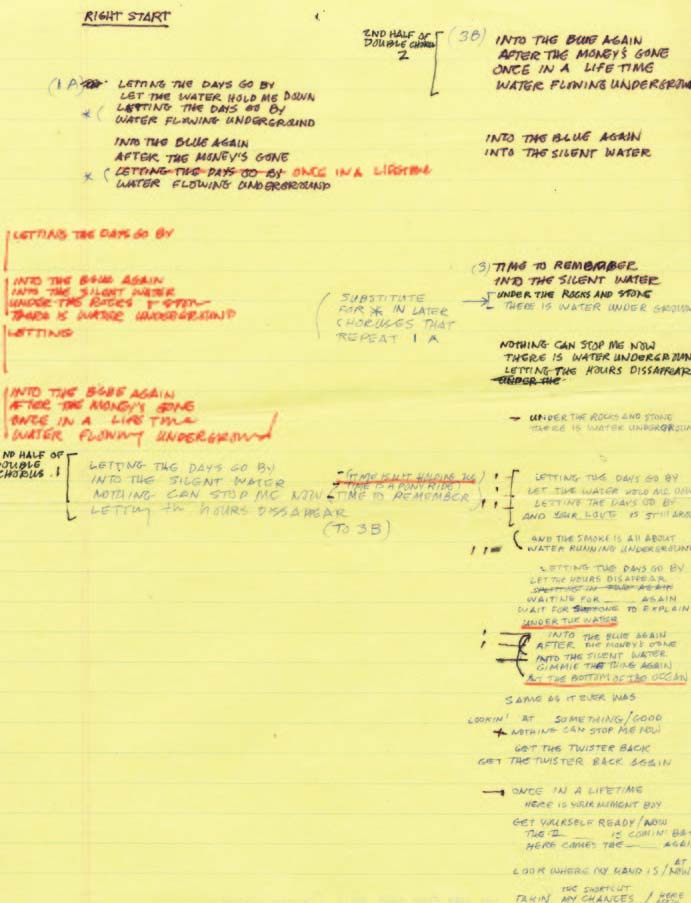

En la siguiente página hay una pequeña muestra de algunas de las frases que anoté para la canción que acabó siendo «Once in a Lifetime» (fig. F). A juzgar por el hecho de que en esa página en particular hay versos y pareados, supongo que se trata de una fase bastante avanzada del proceso; las páginas anteriores habrían incluido cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, que encajara en la forma métrica y silábica, y no habrían contenido rimas ni habrían estado encarriladas hacia un tema concreto. ¿Qué significa el código de colores? Creo que los textos en rojo eran la selección de favoritos. Sigo escribiendo de manera muy parecida hoy día, pero sin el código de colores ni la letra diminuta.

Procuraba no coartar las letras potenciales que iba anotando. A veces cantaba las partes melódicas una y otra vez, probando frases al azar, y notaba cuándo una sílaba era más apropiada que otra. Empecé a ver, por ejemplo, que elegir una consonante sonora en lugar de una sorda implicaba algo, algo emocional. Una consonante no era meramente una decisión formal, sino que se percibía de manera diferente. También las vocales tenían sonoridades emotivas: una «oooh» floja y una «aaah» nasal evocan cosas muy diferentes. Me pareció que debía inclinarme por las sílabas que mejor encajasen con la melodía existente, así que escuché respetuosamente el galimatías de voz y me dejé guiar por ello. Si instintivamente me inclinaba por una «aaah» en la mezcla del galimatías de voz, intentaba acoplar ese sonido en la letra que estaba escribiendo. Más restricciones, pero bueno.

De acuerdo con la naturaleza exultante de algunos de los temas, sacaba también inspiración lírica de los predicadores radiofónicos que había estado escuchando y habíamos usado en el disco Bush of Ghosts. En aquella época la radio norteamericana era un hervidero de voces apasionadas: predicadores en directo, presentadores de talk-shows y vendedores. La radio te chillaba, te suplicaba y te seducía. Podías oír también magníficos cantantes de salsa, así como góspel retransmitido directamente desde una iglesia. ¡Me imagino la reacción de Eno, viniendo de un país con solo cuatro emisoras de radio más bien moderadas! Aunque ya no escucho demasiado la radio. En algunas emisoras sigue habiendo variedad, pero en general está todo bastante homogeneizado, como otros tantos aspectos de nuestra cultura.

Escribí las estrofas de «Once in a Lifetime» en mi casa de la calle Siete Este, en el East Village. Empecé adoptando la personalidad de un predicador radiofónico que había oído en uno de mis casetes. Había un acentuado uso de la anáfora: emplear la misma expresión al principio de cada frase. Es un recurso comúnmente utilizado por los predicadores, y acerca su perorata a la poesía y a la canción. Uno o dos fragmentos que usé —la repetición de la expresión «You may find yourself» [«Puedes encontrarte a ti mismo»], por ejemplo— los había fusilado directamente del predicador radiofónico, pero partiendo de eso improvisé y cambié el enfoque, de mensaje católico a… bueno, al principio no sabía muy bien qué quería decir. El predicador hacía hincapié en la falta de espiritualidad de la ambición material; él podía haber empezado diciéndole al oyente que no había nada malo en vivir en una chabola ruinosa, en un cuchitril destartalado que se derrumbaría de una pedrada (se ven montones en Nueva Orleans). Entonces, la mención de una hermosa casa, una preciosa mujer y la suntuosidad de una vida ideal se convertía en una continuación natural para mí. Yo me alteraba, echaba a andar de un lado a otro, respirando en sincronía con el predicador, me venían frases a la cabeza y las iba apuntando tan rápido como fuera posible. Quizá me desvié del tema una vez o dos.

La letra de otra canción, «The Great Curve», fue inspirada por los escritos de Robert Farris Thompson sobre espiritualdad africana y las diosas femeninas que hoy día sobreviven en vestigios como Madre Naturaleza o como Iansán y Oshun en culturas afroatlánticas. Mis letras, aunque no comenzaron todas abordando ese tema, empezaron a girar alrededor de esa idea, así que procuré unificarlas más y descartar las que parecían ir en otra dirección. Fue un trabajo duro; tuve que reinventarme como letrista para conectar con esos temas. Ya no estaba escribiendo sobre mis inquietudes personales: tuve que dejar atrás gran parte de esto. No todos los temas que grabamos se convirtieron en canciones acabadas. Hubo temas realmente estupendos para los cuales no encontré palabras, pero teníamos música de sobra, así que cuando volvimos al estudio pude cantar las palabras que había escrito, ver la reacción de todos, y si un conjunto de letras funcionaba, grabábamos una pista de voz apropiadamente cantada y proseguíamos.

Pasamos unas dos semanas en Nueva York grabando las voces y algunas pistas adicionales: los magníficos solos de guitarra de Adrian Belew, algunas trompetas y percusión. Fue todo de lo más excitante. Pero cuando el disco salió finalmente a la calle en 1980, las emisoras de radio lo rechazaron. Imagino que debieron de ser los vídeos en la MTV los que dieron a conocer el disco a mucha gente. La MTV acababa de arrancar y andaban muy necesitados de contenido; ponían prácticamente cualquier material decente que les proporcionaras. En aquellos tiempos no había demasiada gente que tuviera televisión por cable, así que la MTV no tenía escrúpulos en poner los mismos vídeos una y otra vez. Cuesta de creer, pero en esa época, si hacías un vídeo mínimamente interesante, podías tenerlo en televisión por cable casi al instante. Para mí fue una bendición, una manera de incorporar mis raíces de escuela de bellas artes en la faceta musical. Los vídeos de «Once in a Lifetime» y «Burning Down the House» fueron hechos con bastante poco dinero y ambos consiguieron gran difusión. Años después envié a la MTV el vídeo de animación de una canción del cantante brasileño Jorge Ben («Umabarauma») y también este fue emitido.

Hacer arreglos de canciones conectando y desconectando pistas, como hicimos en Remain in Light (y los dos discos que le siguieron), era en gran medida lo que los artistas de hip-hop estaban haciendo en la misma época: crear un loop de ritmo para construir la base de fondo y luego crear secciones asignando otros sonidos y partes a diferentes lugares. Los samplers aún no existían realmente, así que incluso los artistas de hip-hop hacían los loops más o menos a mano, poniendo fragmentos de cortes de discos una y otra vez, y luego añadiendo capas de otros sonidos y voces sobre los cortes.

Yo llevé este proceso un poco más allá texturalmente en The Catherine Wheel, una partitura que compuse para la coreógrafa Twyla Tharp en 1981. En The Catherine Wheel trabajé con varios músicos externos a mi banda: el instrumentista de flauta ney Richard Horowitz, Adrian Belew, que volvió después de ir de gira con nosotros, el baterista Yogi Horton, y Bernie Worrell, que agregó algunos teclados. Tuve la ocasión de gratificar al escritor y baterista John Miller Chernoff, cuyo libro sobre percusiones africanas nos había inspirado a Eno y a mí, invitándolo a tocar algunos motivos de percusión africana con un piano vertical preparado. Para que no resonaran tanto, habíamos amortiguado las cuerdas del interior del piano, que ahora emitía ruidos sordos de un tono determinado. Funcionó.

Hicimos otro disco, Speaking in Tongues, que continuaba con la idea de usar riffs iniciales improvisados y abstrusos como guía para la composición de las letras. Ese disco resultó el de más éxito comercial hasta la fecha. Tras llevar a cabo una gira que fue filmada (Stop Making Sense), se me metió en la cabeza dirigir una película. Como banda, Talking Heads era bastante conocida en la época y pensé que si intercalaba algunas canciones en la película conseguiría financiación. Estaba en lo cierto, pero aun así se tardó mucho en tener resueltas las finanzas y la producción, por lo que, entretanto, compuse algunas canciones que pudieran servir para un nuevo disco de Talking Heads. Decidí componerlas antes de las sesiones de grabación, como entonces nos parecía la manera anticuada de hacerlo: tocar la guitarra y acompañar con la voz. A veces escribía las canciones usando dos radiocasetes portátiles. Grababa en un aparato los acordes de guitarra, luego los reproducía, cantaba encima, y grababa el resultado de ese «overdubbing» en directo en un segundo aparato. Otras veces usé una Tascam, una grabadora de cuatro pistas del tamaño de un maletín, que funcionaba con audiocasetes normales reproducidos a alta velocidad. La calidad no era estupenda, pero como herramienta de composición y un modo de hacer demos para la banda era suficiente.

Decidimos economizar. Tras ensayar las nuevas canciones, las grabamos en Nueva York de una manera relativamente rápida y convencional. En aquel momento ya nos sentíamos bastante cómodos en el estudio; gran parte de la inhibición y el miedo se había disipado. Cuando tuvimos acabados los overdubs y las voces en ese lote de canciones, dejamos que Eric Thorngren empezara con las mezclas mientras nosotros íbamos a la sala contigua a ensayar todo el material —suficiente como para llenar otro álbum— que yo había compuesto para la película. Esos temas se grabaron con mi voz como guía, pero en la mayoría de los casos serían después los actores quienes cantarían las canciones reemplazando mi voz en las pistas.

Eso se hizo de manera muy competente, y cuando Little Creatures, el primero de esos discos, salió a la calle, yo ya estaba en Texas a punto de rodar la película, True Stories. Me llevé al plató de Dallas las cintas multipista de nuestras pistas de acompañamiento para las canciones de la película y añadí un poco de sabor texano local: violín y guitarra pedal steel en algún tema, acordeón norteño en otro, un coro de góspel en otro más. Metí a los actores de la película en un estudio local de Dallas y cantaron también.

Durante el rodaje no cantaban en directo, sino en playback, igual que yo desde hacía años en los vídeos musicales. El playback era una vieja técnica musical de Hollywood que servía para darle mayor consistencia a la parte de audio de la actuación, ya que se trata de fingir que se canta acompañando una grabación ya hecha. Esto servía también para que el cámara y otros departamentos pudieran planificar milimétricamente lo largo o complejo de cada secuencia, pues tenían la grabación de audio medida hasta el último bit. Si el cámara programaba un plano con plataforma móvil para una letra en particular, usando esas grabaciones sabía exactamente de cuánto tiempo disponía. Con ese enfoque, que no dejaba de tener su lado negativo, se sacrificaba cierta espontaneidad y algunos felices deslices vocales, pero así todas las tomas encajarían, lo cual no es fácil de conseguir en una actuación, a menos que haya múltiples cámaras rodando. Participé recientemente en una película del director italiano Paolo Sorrentino, que quería una actuación de mi banda, que consistía en una sección rítmica, seis músicos de cuerda y yo. En lugar de playback, quería filmarnos en directo, así que tocaríamos y grabaríamos al mismo tiempo, con las cámaras rodando. Es un enfoque más auténtico —en el sonido tocamos y cantamos de verdad—, pero es posible que los artificios de la documentación de una actuación en directo (un sonido no impecable del todo, por ejemplo) desorienten a los espectadores. En la proyección que yo vi, el técnico de mezclas había «realzado» la reacción del público de figurantes, añadiendo después los aplausos y el vocerío. ¡Y funcionaba! Me tragué el amaño de la misma manera que lo habrían hecho los espectadores de una película. La escena era definitivamente más excitante: aun sabiendo cómo se había hecho el montaje, soy tan fácil de manipular como cualquier otro.

Después de Little Creatures y True Stories, Talking Heads quiso recuperar el enfoque compositivo de trabajo en colaboración que habíamos usado anteriormente… pero con algunas modificaciones. En lugar de entrar en el estudio sin absolutamente ninguna canción, tal como habíamos hecho en Remain in Light y en algún otro disco, decidimos que improvisaríamos ritmos y riffs por adelantado y elegiríamos los mejores como base para las grabaciones de estudio. En la sala de ensayo grabé algunos de esos fragmentos de improvisación en casete de audio, y marcando momentos específicos logré ensamblar unas cuantas secuencias que podrían servir para una estructura de canción. Aprenderíamos a tocar un poco del fragmento A, luego pasaríamos a un poco del riff B, después volveríamos a A y después a C. De esta manera ya tendríamos cierta estructura de canción; de ese material podrían salir las secciones de estrofa y estribillo. Pero aún sin letras ni melodías principales. Me ocuparía de esto más tarde, tal como había hecho antes. A lo largo de los años había estado en unos cuantos clubs de París para escuchar música con el ya difunto Jean-François Bizot, director de Actuel, una revista que yo admiraba. Íbamos a ver bandas o cantantes cubanos o africanos, y comíamos en restaurantes africanos. El éxodo africano estaba convirtiendo París en un núcleo con lo mejor de la música africana del mundo, pues gran parte de los mejores músicos se habían trasladado allí, o pasaban mucho tiempo en la ciudad. Propuse a Talking Heads que grabáramos en París para aprovechar lo que a mí me parecía un momento especial y para trabajar con algunos de aquellos músicos. No pretendía hacernos pasar por una banda africana, sino ver si surgía algo nuevo, una tercera vía. Fue de ayuda tener ya partes y estructuras básicas con que tocar; unos cimientos mínimos, pero algo sobre lo que construir.

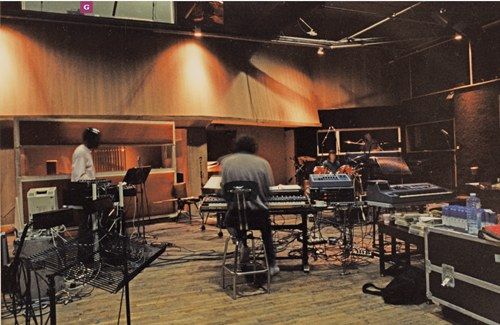

Trabajamos en el Studio Davout, un antiguo cine cerca del Périphérique. Al revés de la mayoría de los estudios de Nueva York, la sala era inmensa, e íbamos a usar grabadoras digitales, lo cual nos hacía presentir que nuestro disco sonaría con brillante frescura. Como conjunto tocábamos todos a la vez, y había suficiente distancia entre nosotros como para que nos pudiéramos ver y oír unos a otros y tener aún cierta separación acústica (fig. G). Nuestro nuevo productor, Steve Lillywhite, apreciaba ese confortable aislamiento entre instrumentos.

Los músicos locales, entre ellos el guitarrista Yves N’Djock, el percusionista Abdou M’Boup y el teclista Wally Badarou, eran excelentes, muy profesionales y muy solicitados localmente. Se sabían adaptar a estilos diferentes de las tradiciones de que procedían y su respuesta a nuestra música fue de una aceptación completamente entusiasta.

Hubo una novedad en mi forma de componer para ese disco. Aun sabiendo que me podía traer problemas a la hora de escribir las melodías y, peor aún, las letras, valiente o estúpidamente decidí juntar secuencias no repetitivas, basadas en nuestras secciones instrumentales. Los pasajes que propuse que tocáramos en secuencia serían en cierta manera similares entre ellos, pero irían cambiando a medida que la canción avanzaba. La típica canción de pop tiene una parte con la estrofa, luego un estribillo, que suele ser más resonante y a veces contiene el «gancho», luego vuelve a la estrofa y se repite todo entero. Puede haber variaciones en esa estructura, pero está bastante generalizada: incluso las arias de ópera repiten partes de esta manera. Pero ¿y si cada sección, en lugar de ser idéntica a la siguiente, fuese un escalón, una variación y elaboración que llevara a otra sección similar pero ligeramente distinta, y no hubiera repeticiones claras? Me gustaba la idea, proponía una estructura de canción más cercana a una conversación o a un relato. Como oyente estarías en terreno conocido y acompañado de caras conocidas, pero el paisaje y el ambiente irían cambiando.

Una nueva canción, «Cool Water», mantenía un ritmo repetitivo, pero el tono cambiaba una y otra vez hasta el final, donde me decidí por un acorde en sol mayor. Otras canciones, como «The Democratic Circus», también evolucionaban a través de una serie de similares pero distintas secciones. Al final te encontrabas en un lugar muy diferente del que empezaste, pero cada paso en el camino era gradual y lógico. No todas las canciones funcionaban así, pero yo sentía curiosidad por ver si era capaz de apartarme suavemente de la rutina de encajar en usuales estructuras de canción sin que la cosa sonara «difícil». A veces, el patrón usual de estrofa-estribillo, estrofa-estribillo-puente podría parecer un poco predecible, y, tal como había aprendido, la atención se desvía si sabes qué va a venir.

Improvisé melodías vocales sobre las pistas grabadas, de la misma manera que había hecho en el pasado. Hicimos unas mezclas provisionales y luego nos tomamos un descanso, igual que antes, mientras yo me recluía y escribía letras que casaran con esas «voces». Recuerdo haber encontrado las palabras para la canción «(Nothing but) Flowers» mientras iba en coche por las afueras de Mineápolis. La que en aquel tiempo era mi esposa estaba trabajando en un proyecto de teatro allí, y lo único que yo necesitaba para escribir letras era un radiocasete para inspirarme escuchando los temas, una grabadora pequeña para grabar mis ideas para las letras, y un bloc de notas donde escribirlas. Podía trabajar en cualquier lugar donde nadie me molestara, en cualquier lugar donde nadie me oyera cantar pequeños fragmentos una y otra vez, probando diferentes palabras.

No fue una sorpresa que mientras conducía por las afueras de la ciudad, no demasiado lejos del megacentro comercial Mall of America, empezara a imaginar una situación en que la economía había cambiado y los centros comerciales y las áreas residenciales habían empezado a desmoronarse y a volver a un estado anterior. El giro estaba en que esa situación me permitió enmarcar la canción como mirada nostálgica a la progresiva desertización, un fenómeno sobre el cual era, sin haberlo pensado, terriblemente sensible. El propósito era obviamente irónico, pero también me permitió expresar amor y afecto por aspectos de mi cultura que anteriormente yo había declarado aborrecer.

Para el disco de Talking Heads que acabó titulándose Naked, me traje a Ángel Fernández para que metiera una trompeta latina en «Mr. Jones». Poco antes había grabado también un dueto llamado «Loco de amor» con mi ídolo, la reina de la música latina Celia Cruz (fig. H), una especie de canción salsa-reggae para una banda sonora. Pero mi amor por la música latina no se había saciado. Yo seguía disfrutando con esos discos, con los más viejos en particular. En casa y en la carretera los ponía en el radiocasete portátil y bailaba con ellos en habitaciones de hotel o en apartamentos alquilados. No me sabía los pasos, pero nadie miraba.

En 1988 me propuse hacer un disco panlatino, zambullirme en ese mundo con un lote de canciones que había escrito como base. Había adquirido el hábito de visitar clubs latinos y continuaba metido de lleno en los viejos discos. Era todo parte de la historia de mi ciudad, Nueva York, así que ¿por qué no participar de ello? Algunas canciones ya tenían letra y melodía vocal, otras eran pistas instrumentales con estrofa y estribillo. Jon Fausty, que había grabado un montón de discos de salsa neoyorquina memorables, se juntó con Steve Lillywhite y conmigo, y decidimos consultar con algunos expertos la mejor forma de enfocar y desarrollar, rítmica y musicalmente, mis demos. Fausty trajo a Milton Cardona y a José Mangual Jr., dos increíbles percusionistas de la escena de salsa neoyorquina, para que escucharan mis bocetos musicales y recomendaran enfoques apropiados para ritmos y arreglos. Yo quería incluir cadencias sacadas de un amplio espectro musical de Sudamérica: un ritmo de cumbia de Colombia y una samba de Brasil, así como el clásico son montuno y los compases de chachachá que conformaba la base afrocubana de la salsa de Nueva York. Mi ambición no era poca.

Los músicos latinos tienden a especializarse en uno u otro de esos estilos; los salseros no suelen tocar sambas, igual que los guitarristas de blues rock no acostumbran a tocar speed metal. Pero nosotros reclutamos intérpretes de toda el área metropolitana de Nueva York, donde podía encontrarse prácticamente cualquier tipo de músico del Nuevo Mundo, y de esta manera empezamos a trabajar.

Organizamos una serie de sesiones de grabación para sentar la base rítmica y armónica de esas canciones, sin preocuparnos aún de secciones de metal o cuerda o de otras partes con arreglos. En la sección rítmica habría generalmente tres percusionistas trabajando codo con codo, además de Andy González en una parte de bajo con un contrabajo eléctrico y Paquito Pastor al piano. Grabábamos con un magnetófono de bobina abierta, tal como habíamos hecho en Naked, aunque visto en retrospectiva quizá no fuera buena idea. Los promotores de esa nueva tecnología vendían un sonido más preciso y límpido, pero, igual que con la primera generación de CD, no creo que esa tecnología estuviera a la altura. Esas grabaciones tienen una cualidad ligeramente frágil que quizá nosotros quisimos ver como claridad cristalina. El entusiasmo por usar nueva tecnología nos hizo creer a todos que estábamos haciendo una cosa importante, del momento y de máxima calidad, por si alguien tenía algún tipo de duda.

Tal como solía hacer, yo improvisaba melodías para temas que aún no tenían melodía ni letra. Los arreglos de vientos o cuerda serían grabados una vez que tuviera las melodías vocales en su lugar. Fernández y otros arreglistas responderían a mis melodías vocales sin letra. Sus vientos y cuerdas llenarían los huecos alrededor de mi voz y dejarían un espacio musical para que se pudieran oír.

Mi manera de cantar sintió la necesidad de cambiar de nuevo, igual que había ocurrido cuando grabamos Remain in Light. Las melodías vagamente melancólicas sobre las cadencias sincopadas —típicas de la música latina— me resultaron atractivas como combinación emocionalmente liberadora. Las melodías y a menudo las letras podían tener matices de tristeza, pero la eufórica música hacía de contrapeso: una señal de esperanza y una expresión vital en medio de las calamidades de la vida. Las melodías vocales y las letras apuntaban con frecuencia a la trágica naturaleza de la existencia, mientras que los ritmos y la música decían «Espera, la vida es maravillosa, sexy, sensual, y hay que perseverar y quizá incluso buscar gozo en ella». A la hora de grabar la voz empecé a cantar en el estudio con tanto de aquel sentimiento como pude reunir, que tal vez no era mucho, dada mi situación, pero fue el principio de otro gran cambio para mí. Por aquella época nació mi hija, y quizá mi evolución hacia un enfoque vocal más abierto reflejó ese gran cambio en mi vida.