Mi vida actuando

EL proceso de escribir música no sigue un camino estricto. Para algunos compositores, la música se crea por medio de la notación, el sistema escrito de símbolos que cierto porcentaje de músicos comparte como lenguaje común. Aunque se use un instrumento (un piano, tradicionalmente) como apoyo para componer, esta clase de música surge como entidad escrita. Los intérpretes o el compositor pueden introducir cambios en la partitura en fecha posterior, pero la composición se hace en su mayor parte sin la participación de los intérpretes. Más recientemente, la música empezó a ser creada mecánica o digitalmente, mediante la edición y la suma de capas de sonidos, muestras, notas y bits transportados y acumulados físicamente o en el mundo virtual de un ordenador.

Aunque gran parte de mi música fue al principio compuesta en soledad, solo alcanzó su forma final como resultado de su ejecución en directo. Igual que con el jazz y los músicos de folk, la idea era arrojarlo todo en el crisol de un concierto, para ver si se hundía, flotaba o incluso echaba a volar. En el instituto tocaba con amigos en bandas y hacíamos versiones de temas populares, pero en algún momento, quizá después de que el amigo de un grupo rival nos saboteara desenchufándonos el ampli durante una competición de bandas, contemplé la posibilidad de tocar en solitario.

Tras pasar algún tiempo reconsiderando cosas y aprendiendo más canciones compuestas por otros en mi habitación, empecé a frecuentar la cafetería de la universidad local y me di cuenta de que la escena folk allí representada era estrecha de miras y necesitaba revigorizarse. Bueno, al menos eso me pareció a mí. Aquello fue a finales de los años sesenta, y yo estaba aún en el instituto, pero cualquiera podía ver y oír que el purismo del folk estaba siendo aniquilado por la necesidad de rock, soul y pop, para absorberlo todo a su paso. Además, la escena folk tenía poca energía, como si el modo confesional y la inherente sinceridad del folk estuvieran de alguna forma debilitándose por dentro. ¡Eso no podía ser bueno de ninguna manera!

Decidí tocar canciones rock de mis grupos favoritos de la época —los Who, Crosby, Stills & Nash y los Kinks— con una guitarra acústica, creyendo que algunas de esas canciones habían sido escritas con tanta integridad como la música folk que la gente de la cafetería escuchaba más a menudo, y que por eso tal vez encontraría un público receptivo. Me parece recordar que funcionó: ¡no habían oído nunca esas canciones! Lo único que hice fue trasladar las canciones a un contexto nuevo. Como yo las tocaba con más energía que la que un artista folk corriente ponía al presentar su propio material, la gente escuchaba, o tal vez se quedaban pasmados ante la audacia de un adolescente precoz. Tocaba cosas de Chuck Berry y Eddie Cochran con el ukelele, desplazando el contexto de esas canciones más lejos aún. Puede incluso que me arriesgara a rascar algo de música fúnebre con mi violín heredado. Era un excéntrico popurrí, pero nada aburrido.

En aquel tiempo yo era increíblemente tímido, y seguí siéndolo durante muchos años, así que cabía preguntarse (y la gente se lo preguntaba) qué carajo hacía un introvertido insociable como yo poniéndose en evidencia sobre el escenario. (En esa época yo no me hacía ese tipo de preguntas). En retrospectiva, supongo que como muchos otros, decidí que presentar mi arte en público (incluso si en ese momento ello implicaba tocar canciones de otros) era una manera de abrirme y comunicarme, pues la cháchara ordinaria me resultaba incómoda. Tocar me parecía no solo una manera de «hablar» en otro lenguaje, sino también un medio de entablar conversación, pues otros músicos, e incluso chicas (!), hablaban con quien acababa de estar sobre el escenario.

Actuar debió de parecerme la única opción que tenía. Existía también la remota posibilidad de convertirme fugazmente en un héroe y de cosechar algún tipo de gratificación social y personal en otras áreas, más allá de la mera comunicación, aunque dudo que entonces lo hubiera admitido ni siquiera ante mí mismo. ¡Pobre Susan Boyle!, ahora me identifico con ella. A pesar de todo esto, Dave el Desesperado no tenía ambiciones de ser un músico profesional; eso parecía completamente utópico.

Años después me diagnosticaron una muy leve (creo) forma del síndrome de Asperger. Dar saltos en público como un salvaje y luego retirarme rápidamente, de vuelta a mi cascarón, me parecía, bueno, algo normal. Tal vez «normal» no sea la palabra, pero funcionaba. Un estudio de Félix Post para el British Journal of Psychiatry de 1994 decía que el 69 por ciento de los individuos creativos que había estudiado padecía trastornos mentales[1]. ¡Eso es un montón de chalados! Por supuesto, esto abona el mito del artista pirado y poseído por demonios, y realmente espero que no haga falta estar chalado para ser creativo. Quizá algún tipo de trastorno puede por lo menos poner la pelota en juego, pero he acabado creyendo que puedes conjurar tus demonios y seguir creando cosas.

Cuando a principios de los años setenta estaba en la escuela de bellas artes empecé a actuar con un compañero de clase, Mark Kehoe, que tocaba el acordeón. Dejé la guitarra acústica y me concentré en el ukelele y en mi violín heredado, por entonces cubierto de adhesivos de bellezas en bañador. Tocábamos en bares y en inauguraciones de galerías de arte; juntos viajamos por todo el país y acabamos actuando en la Telegraph Avenue de Berkeley. Busking, tal como llaman en Gran Bretaña a tocar en la calle. Por entonces ya teníamos imagen propia; una variación de inmigrantes del Viejo Mundo, supongo que se podría describir así. Mark adoptó una imagen más a lo europeo del Este, y a mí me atrajeron los trajes viejos y los sombreros de fieltro. En aquellos tiempos yo llevaba una barba descuidada, y en una ocasión un jovencito negro me preguntó si yo era uno de esos que no iba nunca en coche.

Tocábamos sobre todo clásicos. Yo cantaba «Pennies From Heaven» o «The Glory of Love», así como nuestros propios arreglos de material más contemporáneo, como «96 Tears». A veces, Mark tocaba un instrumental mientras yo hacía poses ridículas, como quedarme doblado inmóvil sobre una sola pierna, por ejemplo. Era algo que cualquiera podía hacer, pero yo —o mi «personaje»— debía de pensar que contribuía al espectáculo. Nos dimos cuenta de que en poco tiempo ya podíamos juntar suficiente pasta para pagarnos la comida y la gasolina de un viejo coche que yo me había agenciado en Albuquerque. Se podría decir que la reseña de una actuación callejera es instantánea: la gente se paraba, observaba, y quizá daba dinero, o seguía andando. Creo que también me di cuenta entonces de que era posible mezclar el humor irónico con la sinceridad de la actuación. Aparentes contrarios podían coexistir. Mantener un equilibrio entre ambos tenía algo de funambulismo, pero se podía hacer.

Por aquel entonces solo había asistido a unos pocos conciertos de música pop. En la época aún no me veía haciendo carrera en la música, pero aun así los distintos estilos de actuar en los conciertos que había visto debieron de dejar una honda impresión en mí. En los institutos de la zona de Baltimore, uno podía asistir a lo que llamaban Teen Centers, que eran gimnasios de escuela donde las bandas locales podían tocar los fines de semana. Uno de los grupos que vi usaba un formato de revista musical coreografiada estilo Motown, y llegado un punto se ponían todos unos guantes que resplandecían en la oscuridad al encender luces ultravioleta. El efecto era espectacular, aunque un poco cursi. Otro grupo daba un show tipo Sgt. Pepper, y para mis tiernos oídos sonaban exactamente igual que los discos. Su habilidad técnica era sorprendente, pero no era original, así que no era demasiado inspiradora. Ser una banda de versiones, incluso siendo realmente buena, tenía limitaciones.

No solo había grupos puristas de folk en la cafetería de la universidad. Había también bandas de rock, algunas de las cuales tenían músicos virtuosos. La mayoría de ellas improvisaba interminablemente y sin rumbo fijo sobre un tema de blues, pero había una banda de Washington D.C., Grin, con un guitarrista llamado Nils Lofgren, que brillaba por encima de todos. Sus alardes de técnica e imaginación no tenían pretensiones. Mi manera de tocar la guitarra era tan rudimentaria que costaba imaginar que Lofgren y yo estuviéramos tocando el mismo instrumento. Me parecía que había una diferencia tan abismal entre mis aptitudes y las de esas bandas «de verdad» que cualquier aspiración que yo tuviera en ese sentido era en vano.

En aquella época, asistí a un gran festival de rock al aire libre en Bath, una ciudad a pocas horas al este de Londres. Agotado tras horas de escuchar música, me quedé dormido sobre la tierra húmeda; me desperté a medianoche y vi que Led Zeppelin estaba tocando. Creo que era el grupo más importante del cartel, pero seguí durmiendo. Por la mañana temprano me desperté de nuevo y vi a Dr. John, que cerraba el festival. El tipo estaba completamente metido en su etapa Night Tripper, y yo adoraba aquel disco, así que me entusiasmó. Salió disfrazado de carnaval y tocó sus temas funky vudú, pero el público le arrojó latas de cerveza. Me quedé desconcertado. Ahí estaba la actuación más original de todo el festival, programada para la peor hora y menospreciada por el público. Fue deprimente. Tal vez el disfraz y el turbante les pareció un «show» excesivo a aquella peña, que debían de tener otra idea de la autenticidad de una guitarra de blues. Pero ¿auténtico blues tocado por ingleses blancos? No tenía sentido. No lo comprendí, pero vi que la innovación no era siempre apreciada y que el público podía ser muy desagradable.

Tiempo después, cuando iba a la facultad de arte, vi a James Brown en el Providence Civic Center. Fue el mejor concierto que había visto en la vida: tan preciso y bien coreografiado que parecía de otro planeta, de un planeta lleno de gente increíble. James Brown llevaba unas gogós muy atractivas, que no pararon de bailar durante todo el espectáculo, y aunque fue de lo más excitante, también esto me quitó de la cabeza la idea de convertirme en músico profesional; esa gente estaba en la estratosfera, y nosotros solo éramos aficionados. Eso no me privó en absoluto del placer de la experiencia aficionado; lo único que estoy diciendo es que ver a esos grupos no causó en mí ninguna transformación, ni me indujo a pensar inmediatamente que aquello era lo que yo quería hacer. De ninguna manera.

Yo sentía curiosidad musical, y a veces iba a ver artistas cuya música apenas conocía. Vi al saxofonista de jazz Rahsaan Roland Kirk en el Famous Ballroom de Baltimore, una sala del centro de la ciudad, con relucientes imágenes de naves espaciales pegadas en las paredes. Allí me di cuenta de que el jazz no era siempre el estilo formal, casi clásico y reservado, que yo había supuesto: era también un show. Tenía que ver con la maestría musical, sí, pero con el espectáculo también. A ratos Kirk tocaba dos o tres saxos a la vez, lo que parecía el equivalente musical a tocar la guitarra con los dientes o detrás de la espalda, o incluso destrozarla: trucos de escenario. Pero captaba la atención de todos. Hubo un momento en que llevó su interacción con el público a otra «dimensión»: ¡con una cucharilla repartió pequeñas dosis de cocaína entre la gente de la primera fila!

Tras haber tocado en las calles de Berkeley, ya de vuelta a la Costa Este, Mark y yo teloneamos a una maravillosa banda local llamada los Fabulous Motels en el auditorio de la escuela de bellas artes. Yo me afeité mi desaliñada barba sobre el escenario, mientras Mark tocaba el acordeón y su novia hacía de apuntadora sosteniendo notas escritas en ruso. Al no disponer de espejo, no pude manejar la navaja demasiado bien, así que hubo bastante sangre. No hace falta decir que esto captó la atención del público, aunque la sangría hizo que alguna gente se marchara. Visto retrospectivamente, parece que fue mi manera de decir adiós al antiguo emigrante del traje oscuro. Yo estaba otra vez preparado para abrazar el rock and roll.

Un pequeño salto adelante en el tiempo: cuando me trasladé por primera vez a Nueva York, vi a Sun Ra y su Arkestra en el 5 Spot, una sala de jazz en la esquina de St. Mark’s Place con la Tercera Avenida. Pasaba de un instrumento a otro, y llegó un momento en que hizo un estrambótico solo con un sintetizador Moog, instrumento que no suele asociarse al jazz. ¡Allí estaba el ruido electrónico repentinamente convertido en espectáculo! Como para demostrar a los escépticos que él y su banda sabían realmente tocar, que por mucho que a veces se desmadraran tenían suficiente técnica, de vez en cuando tocaban un tema de big band, y luego volvían al espacio sideral. Detrás de la banda, proyectadas en la pared, pasaban diapositivas con imágenes de la visita del grupo a las pirámides de Egipto, y la mayor parte del tiempo Sun Ra llevaba unas gafas sin cristales en la montura. Eran «gafas» hechas de alambre doblado en círculos extravagantes delante de sus ojos. En su propio estilo cósmico, también eso formaba parte del espectáculo.

En 1973, mi amigo Chris Frantz, que estaba a punto de licenciarse en la asignatura de pintura de la Escuela de Diseño de Rhode Island, sugirió que montáramos una banda. Lo hicimos, y Chris propuso que nos llamáramos los Artistics. Como era más sociable y abierto que yo, él se encargó de reclutar a varios músicos. Empezamos haciendo versiones en fiestas en lofts, en Providence. Creo que tocábamos un par de temas de la Velvet o de Lou Reed, y también varios de rock de garaje —«96 Tears», sin duda—, pero lo interesante es que, por sugerencia de Chris, también hacíamos una versión de Al Green, «Love and Happiness».

En aquella época, como contaba con una banda de la que podía esperar que tocara mis composiciones, empecé a escribir material propio. Aún no tenía ninguna ambición de convertirme en una estrella del pop; componer, para mí, no era sino una salida creativa. (En aquellos tiempos, mi otro medio artístico era una serie de cuestionarios que enviaba por correo o repartía. No conseguí que me devolvieran demasiados). La canción «Psycho Killer» empezó en mi habitación en formato de balada acústica, y pedí ayuda a Chris y a su novia Tina. Por alguna razón yo quería que la octava sección del medio fuera en francés, y como la madre de Tina era francesa, tenía los conocimientos necesarios. En mi imaginación, aquel asesino en serie se veía a sí mismo como un excelso y sofisticado visionario, al estilo de Napoleón o de algún lunático del Romanticismo. «Warning Sign» es otra canción que escribí en la misma época; recuerdo que la versión en directo era ensordecedora. David Anderson, otro guitarrista de esa banda, además de ser un gran músico y un tipo bastante poco convencional, era probablemente incluso menos sociable que yo. Chris bromeaba diciendo que teníamos que habernos llamado los Autistics.

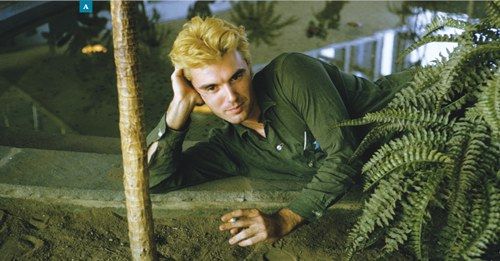

El glam rock era el último grito. Bowie me causó una gran impresión, y en algún momento me teñí el pelo de rubio y yo mismo me cosí unos pantalones de cuero. Sin lugar a dudas, en aquel tiempo eso contribuyó a darme una imagen de lo más llamativa en la pequeña ciudad de Providence, Rhode Island. Lo que como atuendo de escenario podía ser aceptable, era quizá llevar las cosas un poco demasiado lejos como ropa de calle. En mi frenesí por averiguar quién era yo, pasé del aspecto amish al de rockero enloquecido y andrógino; y no tenía el más mínimo reparo en mostrarme así en público (fig. A).

En Providence había algunas discotecas donde recuerdo haber oído a los O’Jays, a los Three Degrees y otros grupos de Filadelfia, esenciales en la pista de baile. Me di cuenta de que los DJ encontraban maneras de extender las canciones, de hacerlas más largas de lo que eran en los discos. De alguna manera, para nosotros, esa música de club no parecía antitética al rock que tocábamos y escuchábamos. Además, bailar era divertido.

A mediados de los años setenta me ofrecieron pensión completa en Nueva York. Un pintor, Jamie Dalglish, me dejaba dormir en el suelo de su loft a cambio de que lo ayudara a restaurar su casa. Eso era en Bond Street, casi delante del CBGB, donde a veces Patti Smith recitaba acompañada de Lenny Kaye a la guitarra. Television y los Ramones habían empezado a tocar allí también, y nosotros aprovechábamos nuestra ubicación ideal para ir a ver esas bandas tan a menudo como nos podíamos permitir. Cuando Chris y Tina se trasladaron a Nueva York, a vivir en la casa que el hermano de ella tenía en Long Island City, íbamos al club regularmente. Chris no tardó en tomar la iniciativa otra vez y sugirió que formáramos otra banda. Esa vez, quizá inspirado por los grupos que actuaban en el CBGB, o quizá por el hecho de que ya teníamos algo de material propio (el puñado de temas que yo había escrito para los Artistics), sugirió que intentáramos algo un poco más sólido y serio. Yo estuve de acuerdo en intentarlo, y si no funcionaba, pues bueno; todos seguíamos, yo por lo menos, con la ambición de ser artistas plásticos. Empecé a componer canciones basadas en riffs y fragmentos que escribía a toda prisa, con mi guitarra enchufada en una vieja grabadora Webcor de carrete, que tenía una entrada de micro. Llenaba cuadernos de notas con letras de canciones.

Talking Heads, el nombre que elegimos, empezó como banda de directo. Esto puede sonar obvio, pero si piensas en la cantidad de músicos que había en la época (y hay más ahora) que grababan discos sin haber decidido cómo tocarían sus canciones en directo, o cómo captar la atención del público, la cuestión es relevante. Todos recordábamos historias de grupos ingenuos y ambiciosos, y sobre todo de vocalistas, salidos de la nada con material prestado; entonces, si la canción tenía éxito, les asignaban una banda para hacer la inevitable gira promocional. Era todo corte de pelo y coreografía, y en la mayoría de los casos no tardaban en estrellarse y desaparecer. De ahí surgieron magníficos artistas y se fabricaron también un montón de falsas estrellas, pero resultaba más bien dudoso que alguno de esos grupos pudiera realmente captar la atención de un público. Les faltaba el rodaje de la actuación en directo.

Aquellos pobres diablos lanzados al candelero tenían que competir con los Beatles, Dylan, Marvin Gaye y Stevie Wonder, que parecían completamente familiarizados con el escenario y habían tomado el mando de su propio destino creativo (o por lo menos eso parecía en aquel tiempo). En algún sentido, esos artistas de gran talento se lo pusieron difícil a los de talento mediocre que requerían ayuda; tanto para aprender a cantar con convicción o relacionarse con el público en un concierto, como para vestirse y moverse. De repente hubo un prejuicio contra los grupos incapaces de llevar las riendas de su creatividad y de hacerlo todo por ellos mismos. Tal prejuicio parece injusto ahora. No todos los grupos que recibían mucha preparación —o, para decirlo con delicadeza, no todos los grupos basados en la colaboración— eran malos. Algunos fueron el resultado de un trabajo en equipo que produjo cosas que iban más allá de la visión o habilidad de cualquier banda o artista, pero muchos de ellos fueron minusvalorados en la época, y solo después fueron considerados innovadores: Nancy Sinatra, las Shangri-Las, los Jackson 5, KC and the Sunshine Band. El hecho de que algunos de ellos no fueran demasiado buenos en directo les complicó las cosas doblemente. En la época no aceptábamos que bastara con hacer un disco estupendo. Tal como dijo Lou Reed, la gente quiere «ver el cuerpo».

Más recientemente, compositores, DJ y músicos de pop, rock o hip-hop han creado su música con ordenadores, en lugar de, tal como solía hacerse en el pasado, tocando con otros músicos. Esto les da más poder de decisión —no necesitan una banda, financiación de una compañía de discos, o siquiera un estudio de grabación—, pero estos artistas se encuentran a menudo (aunque no siempre) perdidos en lo que se refiere a, bueno, dotes para el espectáculo. Algunos no deberían ni siquiera acercarse a un escenario, pues su talento se acaba en el ordenador portátil o en las letras, pero otros acaban encontrando el camino. Esperar que sean buenos en ambas cosas es de alguna manera injusto. He visto a demasiados espíritus creativos obligados de repente a subirse a un escenario e imitar de un modo desesperado movimientos, atuendos y trucos escénicos que obviamente habían visto en otro lado. Todos nos hemos imaginado habitando el cuerpo de nuestros héroes de la infancia, como encarnaciones en cierto sentido, y resulta emocionante, pero llega un momento en que hay que deshacerse de tales anhelos. Al fin y al cabo, esos cuerpos ya están siendo usados por sus propietarios originales.

Una tarde hicimos una audición en el CBGB para Hilly Kristal, dueño del club, y otra gente, y Talking Heads consiguió un bolo de telonero de los Ramones. Con todo lo nervioso y retraído que yo era en aquel tiempo sobre el escenario, mis días de tocar en la calle en Berkeley y en otros lugares me hicieron pensar que podía captar la atención de un público. No llamaría exactamente gran espectáculo a lo que hicimos, pero fue cautivador a su propia e inquietante manera. No del todo como presenciar un accidente, tal como dijo cierto escritor, pero no muy lejos de ello. Mi presencia en el escenario no era falsa, por muy chocante que pueda parecerme en retrospectiva, pero tampoco era inconscientemente excéntrica. De vez en cuando introducía algún movimiento amanerado, pero en general el desventurado que había sobre el escenario estaba haciendo lo que creía que tenía que hacer con la habilidad y la técnica de que disponía.

Cuando empezamos a tocar en el CBGB conseguimos también bolos en otras salas del bajo Manhattan: el Mothers, el Max’s Kansas City, y más tarde el Mudd Club. Tocábamos casi todas las semanas en algún lugar, pero mantuvimos nuestros empleos. Yo trabajaba de acomodador en un cine de la calle Treinta y cuatro, lo cual era perfecto, pues la primera actuación no empezaba hasta las once o las doce de la noche. No dormíamos demasiado, pero la banda sonaba cada vez más compacta.

Viendo viejos videos de nuestro trío en el CBGB, ahora tengo la sensación de que más que una banda era un esbozo de banda. Era un boceto, con los elementos musicales mínimos necesarios para componer una canción. Nada más. No había verdadero placer o complacencia en esos arreglos. No era música para seducir al oído, pero tampoco era intencionadamente agresiva o áspera, como el punk rock. Era como mirar un borrador, un croquis arquitectónico, y tener que imaginar dónde pueden ir las paredes y el fregadero.

Esto era todo intencionado. La gama de modelos de interpretación preexistentes a los que recurrir era abrumadora, y, tal como he apuntado, artísticamente inútil, porque esas figuras estaban ya tomadas, así que el único camino razonable estaba en eludirlo todo, despojarse de todo y ver qué quedaba. En aquella escena, otros pensaban de forma similar. Los Ramones rechazaban los solos de guitarra, por ejemplo, pero nosotros llevamos el reduccionismo bastante más lejos. Era un estilo de tocar definido por negaciones: nada de ostentosos solos (yo me acordaba de Nils Lofgren y sabía que era inútil meterme en aquello, aunque me encantaban los solos de Tom Verlaine en televisión), ni posturas o poses rockeras, ni pompa o teatro, ni peinados de rock, ni luces de rock (nuestras instrucciones para los técnicos de iluminación de los clubs eran: «Encended todas las luces al empezar y apagadlas al acabar»), nada de palique ensayado (yo anunciaba el título de las canciones y luego decía «Gracias» y nada más), y nada de cantar como un negro. También las letras se reducían a lo esencial. Me propuse no usar estereotipadas frases de rock, nada de «Oh, baby» o palabras que no emplearía en mi lenguaje cotidiano, excepto irónicamente o como una referencia a otra canción.

Eran matemáticas: cuando eliminas lo que no quieres de algo, sea arte o música, ¿qué queda? Quién sabe. Con las partes objetables suprimidas, ¿se convierte entonces en más «real», más honesto? Ya no lo creo. Acabé por darme cuenta de que el simple acto de subirse a un escenario es artificial en sí mismo, pero el dogma proporcionaba un lugar por el que empezar. Podíamos al menos pretender que habíamos soltado el lastre de nuestro bagaje (o del bagaje de otros, tal como nosotros imaginábamos) y esto nos obligaría a crear algo nuevo. No era del todo desatinado.

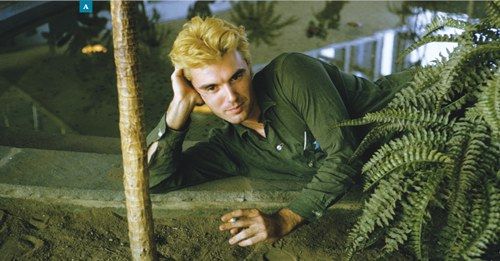

El atuendo también forma parte de la actuación, pero ¿cómo se suponía que íbamos a partir de cero en cuanto a la vestimenta? Por supuesto, en aquellos tiempos el hecho de que (a veces) lleváramos polos nos diferenciaba del resto y hacía que nos tildaran de pijos (fig. B).

En los años noventa, el rollo pijo fue adoptado como look del hip-hop, pero en nuestra época olía a elitismo y privilegio WASP, de blancos de clase alta, lo cual no era muy de rock and roll. Esos no eran mis orígenes, pero me fascinaba el hecho de que los personajes influyentes de la vieja guardia de Estados Unidos tuvieran su propio look (¡con marcas de toda la vida!). Y a pesar del dinero que tenían, la ropa elegida por esos excelsos amos del universo ¡no era lo que se dice favorecedora! Podían permitirse ropa favorecedora, pero optaban por vestidos caseros y trajes desgalichados. ¿Qué se escondía detrás de todo eso?

Cuando salí del cochambroso Baltimore (ciudad de extravagante carácter, también conocida por las revueltas raciales y el éxodo de blancos) para ir a la escuela de bellas artes en la pequeña Providence, Rhode Island, me encontré gente con historias muy diferentes a la mía, y me pareció extraño y estupendo. Tratar de entender todo eso fue por lo menos igual de instructivo que lo que aprendía en clase. Algunos de aquellos tipos llevaban una especie de uniforme; no un uniforme militar o tipo UPS, pero adoptaban de manera bastante rigurosa un estilo de ropa muy diferente a todo lo que yo conocía. Me di cuenta de que en todo aquello había «show».

El estilo WASP se presentaba a menudo en televisión y en películas como una especie de look norteamericano arquetípico, y algunos de mis nuevos amigos parecían haberlo adoptado. Decidí probarlo yo también. Ya había probado anteriormente con otros looks, como el del glam o el amish, así que ¿por qué no aquel?

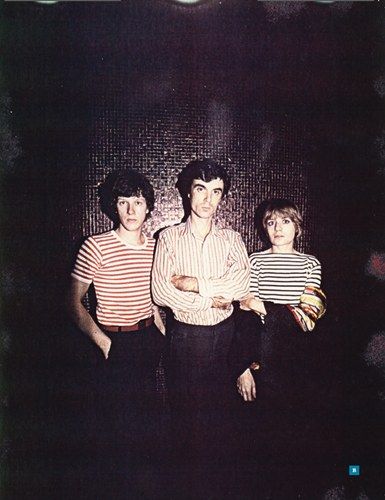

No lo seguí con mucha coherencia. En algún momento decidí que mi look estaría, como nuestro dogma musical, reducido al mínimo, en el sentido de tratar de no tener look alguno. En mis incursiones fuera de la bohemia y lejos de los borrachuzos y drogadictos que corrían por el Bowery en aquella época, vi que la mayoría de los hombres de Nueva York llevaban traje, y que este era una especie de uniforme que excluía intencionadamente (o se proponía excluir, por lo menos) toda posibilidad de hacer de la ropa una declaración de principios. Igual que con un uniforme escolar, se suponía que si todo el mundo tenía más o menos el mismo aspecto, el foco de atención estaría en la personalidad y las acciones de cada uno, y no en los adornos externos. La intención, supongo, era democrática y meritoria, aunque dejaba traslucir sutiles señales de clase.

Así, en mi intento de parecerme al señor Hombre de la Calle, me compré un traje barato de poliéster —gris, con un sutil diseño de cuadros— (fig. C) en una de esas tiendas de rebajas del centro de la ciudad, y me lo puse en varios conciertos. Pero me hacía sudar bajo las luces del escenario, y cuando lo metí en la lavadora-secadora en casa del hermano de Tina, encogió y no me lo pude poner más. Antes de eso solía pasearme por el CBGB con un impermeable de plástico blanco y unas gafas de sol. ¡Parecía un exhibicionista!

En un club atiborrado de gente sudorosa, el look pijo era al menos más práctico que el plástico o el poliéster, así que lo mantuve por un tiempo. Era consciente de que nuestra elección de atuendo tenía sus inconvenientes. Nos acusaban de diletantes y de no ser «serios» (léase auténticos o puros). Mi familia no era de clase alta, así que me pilló un poco por sorpresa, y sentí que tales acusaciones eran un estorbo para la música que hacíamos, que era ciertamente seria, al menos en su intento de replantearse las posibilidades de la música pop. Pronto me di cuenta de que respecto a la ropa es poco menos que imposible encontrar algo completamente neutral. No hay atuendo libre de algún tipo de bagaje cultural. Tardé un tiempo en comprender este aspecto de las actuaciones.

Tras un par de años nos sentimos preparados para darle más cuerpo a nuestro sonido, para añadirle un poco de color a nuestro dibujo en blanco y negro. Un amigo nos habló de un músico llamado Jerry Harrison, que estaba disponible. Nos gustaba mucho la reciente demo de los Modern Lovers, en la que él había tocado, así que invitamos a Jerry a ir a vernos. Estaba un poco nervioso, quemado por la experiencia con aquel grupo (el cantante, Jonathan Richman, había despedido a la banda y se había pasado al folk acústico justo cuando empezaban a tener éxito), así que al principio Jerry solo tocaba unas pocas canciones en algunos de nuestros bolos fuera de la ciudad. Finalmente se arriesgó. Como cuarteto, de repente empezamos a sonar como una banda de verdad. La música seguía siendo austera, dispersa y limpísima, pero el sonido adquirió mayor turgencia y se hizo físicamente más emotivo… a veces incluso ligeramente sensual, válgame Dios.

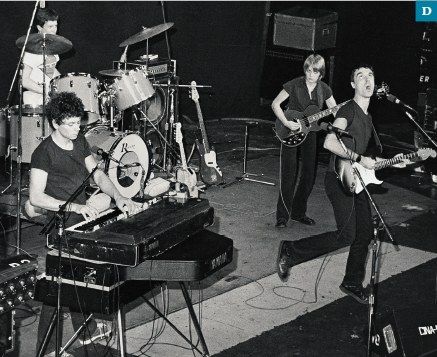

Hubo otros cambios. Una camiseta y unos tejanos negros ajustados no tardaron en convertirse en el uniforme elegido, al menos para Jerry y para mí (fig. D).

En aquellos tiempos no se podían comprar tejanos negros ajustados en Estados Unidos, ¡imaginaos!, pero tras publicar nuestro primer disco actuamos en París y fuimos de compras, a hacer acopio de tejanos Lee, que allí eran fáciles de conseguir. Los franceses obviamente apreciaron, más que los norteamericanos, lo que a ellos les parecía un look proto-American Rebel, pero ¿qué es más norteamericano que los tejanos y las camisetas? Era un norteamericano más sexy que el tipo del traje de poliéster, y los tejanos y las camisetas son fáciles de lavar y cuidar durante una gira.

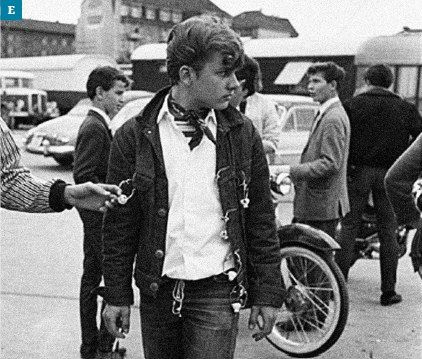

Pero no os equivoquéis: no eran tejanos corrientes, sino pantalones apretados negros y rectos, que aludían a una generación anterior (muy, muy anterior) de rebeldes y de juventud resentida. Esos atuendos y sus siluetas evocaban a moteros y a cantantes de rockabilly, como Eddie Cochran, pero también a los Beatles o los Stones (antes de que tuvieran presupuesto para vestuario). Simbólicamente estábamos volviendo a los rudimentos (fig. E).

Quizá ese look oscuro y espigado aludía también a otra era, como los retratos torturados y demacrados de Egon Schiele y de estilizados bohemios extremistas como Antonin Artaud. En aquellos días, el artista conceptual Joseph Kosuth solo vestía de negro, igual que una chica con quien salí brevemente. Llevar ese uniforme significaba que uno era una especie de esteta del downtown; no necesariamente nihilista, sino un monje de la orden bohemia.

Los trajes retro y las estrechas corbatas negras que se asociaron con la escena musical del downtown, eso nunca lo entendí. ¿A qué se supone que hacían referencia? ¿Se trataba de alguna peli de cine negro que yo no conocía y en la que los tipos iban vestidos así? Yo ya me había puesto trajes y no pensaba volver a aquello.

Jerry tocaba teclados y guitarra, y cantaba también, y así descubrimos que con ese arsenal podíamos variar mucho más que antes las texturas de cada canción. La textura se convirtió en parte del contenido musical, lo cual no era posible con la banda reducida a trío. Jerry tocaba unas veces el piano eléctrico y otras la guitarra, a menudo a contrapunto conmigo. A veces uno de los dos tocaba la guitarra slide mientras el otro hacía acordes. Anteriormente, en un intento desesperado de variar la textura entre canciones, Chris dejaba la batería para tocar el vibráfono o yo cambiaba a guitarra acústica, pero, antes de Jerry, nuestras opciones estaban limitadas. Cuando en 1976 grabamos nuestro primer disco, Jerry apenas se había aprendido nuestro repertorio de temas, pero ya se notaba que algo iba cogiendo forma.

Sonábamos finalmente como una banda, no como un esbozo de banda, y tremendamente compacta. Durante nuestra gira por Europa y Reino Unido, la prensa comentó nuestras influencias Stax Volt, y tenía razón. Éramos mitad banda de art rock y mitad banda de ritmos funky, lo cual la prensa estadounidense no supo ver hasta que, unos años después, nos convertimos totalmente en un grupo de art-funk. Pero estaba todo allí, desde el mismo principio, aunque las proporciones eran por entero diferentes. Chris y Tina constituían una sección rítmica estupenda, y aunque Chris no tocaba con sofisticación, lo hacía con solidez. Esto nos daba una base firme para las filigranas que yo iba lanzando aquí y allá.

¿Qué significa sonar compacto? Cuesta definirlo hoy día, en una época en que la interpretación instrumental e incluso la vocal puede ser digitalmente cuantificada y encajada con exactitud en el ritmo. Me doy cuenta ahora de que no significa realmente tocar todos exactamente al ritmo, sino tocar todos conjuntados. A veces, una banda que lleva mucho tiempo tocando evoluciona hasta un punto en que tocan unas partes adelantándose al ritmo y otras retrasándose ligeramente, y los cantantes hacen lo mismo. Un buen cantante usa a menudo la «cuadrícula» del ritmo como algo con lo que jugar, sin marcar nunca el compás exacto, sino empujándolo y estirándolo y alterándolo, de maneras que lo percibimos, si está bien hecho, como algo emocional. Resulta que no ir perfectamente acompasado con la cuadrícula funciona. De hecho, a veces suena mejor que una versión métricamente perfecta. Cuando Willie Nelson o George Jones cantan muy fuera de compás, de alguna forma aumenta la sensación de que te están contando algo, de que te están comunicando una historia, de una persona a otra. Los vaivenes y los titubeos se van asimilando durante la actuación, y pasado cierto tiempo todo el mundo sabe cuándo aparecerán. Los ejecutantes no tienen que pensar en ellos, y en algún momento pasan a formar parte del sonido de la banda. Esas imperfecciones convenidas son lo que le da carácter a la actuación, y al final el oyente lo reconoce como la esencia misma que distingue a una banda o a un cantante.

El músico y neurocientífico Daniel Levitin mostró un experimento que había ideado en su laboratorio de investigaciones en Montreal. Le pidió a un pianista clásico que tocara una pieza de Chopin en un Disklavier, una especie de piano electrónico. El piano memorizaba las pulsaciones del pianista y podía repetirlas. Levitin ajustó la expresividad por incrementos, hasta que cada nota encajó con exactitud en cada compás. Como era de esperar, el resultado, a pesar de ser técnicamente más preciso, carecía de emoción. También la expresividad se podía incrementar, y la interpretación se hizo más florida y aún más fuera de cuadrícula, pero resultaba asimismo carente de emoción y tendía al caos.

Los músicos ya intuían que el centro emocional no es el centro técnico, que los ritmos funky no van cuadrados, y que lo que suena como un simple compás puede ser sensual o un simple cronómetro metronómico, dependiendo del intérprete.

A lo largo de los períodos como trío y cuarteto, las canciones, e incluso los conciertos, de Talking Heads tenían que ver mayormente con la introspección, la angustia y la perplejidad ante el mundo en el que nos encontrábamos. Cosa psicológica, introvertidos grupos de palabras combinados con mi visión ligeramente enajenada, como de «antropólogo de Marte» de las relaciones humanas. El groove seguía estando, como una especie de antídoto físico corporal a esa angustiada agitación, pero no se impuso nunca. Servía de protección sónica y psicológica, de vínculo con el cuerpo, una declaración de que por muy perturbado que parecieran el sujeto o el cantante, el groove y su conexión con el cuerpo proporcionarían base y consuelo. Pero la parte tensa e incómoda seguía en primer plano.

En nuestras giras vimos actuaciones de nuestros contemporáneos. Vimos a los Clash en el auditorio de una escuela en Inglaterra. Musicalmente costaba distinguir qué estaba ocurriendo, pero era obvio que la música que entonces surgía era considerada como un movimiento coherente allí, con todo su aspecto de cántico y agitación que transmitía un mensaje. En nuestra música, cualquier signo de agitación estaba bien soterrado. Sigo pensando que lo más subversivo era parecer completamente normal. Parecer rebelde era encasillarse por anticipado como alguien que solo se habla con otros rebeldes. Nunca acabé de adoptar ese look normal, pero era una línea de conducta, así que, aunque algunos pudimos haber aludido a los James Dean del mundo con nuestra vestimenta, nos abstuvimos de usar cazadoras de cuero o imperdibles. Dos años después, en otro extraño intento de integrarme, llevaba zapatos de tacón bajo y chaquetas normales.

Durante mi estancia en Londres visité la oficina de Virgin Records, que estaba entonces junto a Portobello Road, y allí me dejaron ver unas cuantas actuaciones de los Sex Pistols en vídeo. La banda me pareció divertidísima, no un chiste, pero sí una especie de comedia. Era casi una parodia de banda de rock and roll: no sabían tocar y apenas podían aguantarse de pie. No todo el mundo comprendía que a mí me pudiera gustar algo y reírme de ello al mismo tiempo, pero ¿acaso no adoramos a nuestros grandes comediantes?

Cuando nuestro segundo disco salió en 1978, tocábamos en salas más grandes, en pequeños teatros en lugar de los habituales clubs de mala muerte. Normalmente éramos cabeza de cartel, y un grupo tocaba antes. Viajábamos en furgoneta. Otras bandas adoptaron el tradicional procedimiento profesional de telonear a grupos más establecidos, lo cual permitía a las bandas emergentes actuar en locales más grandes, pero eso me parecía negativo y contraproducente. El público no iba a verte a ti y no te prestaba atención, por muy bueno e innovador que fueras. ¡Acordaos de Dr. John!

Hilly, del CBGB, compró un teatro abandonado en la Segunda Avenida y nosotros fuimos el primer grupo pop que actuó allí; creo que fue en Nochevieja. Decidí adoptar un aire festivo y me vestí con colores primarios: tejanos y camiseta, naturalmente, de color rojo y amarillo chillón. En el teatro había tanto polvo (no lo habían limpiado bien) que cuando el público se fue animando se levantó una polvareda, y al poco rato apenas podíamos cantar. Nos pasamos varios días tosiendo, y la táctica de la moda tampoco consiguió demasiada respuesta.

Cuando al año siguiente salió nuestro tercer disco, aún éramos un cuarteto, pero había más sonidos agregados y más tratamientos sinuosos, de la mano de nuestro nuevo amigo Brian Eno, que nos había producido el disco anterior. Seguíamos saliendo de gira, y adquirimos material de última generación para nuestros conciertos en directo. Teníamos pedales de efectos para guitarra y unidades de eco, y Jerry se compró un minipiano de cola Yamaha portátil, un órgano y un sintetizador Prophet-5. Podíamos reproducir los más exorbitantes sonidos y arreglos que habíamos elaborado (por poco que fuese) en el estudio, pero sabíamos que era igual de importante mantener nuestro compacto núcleo rítmico. Seguíamos siendo una banda de directo, y no un grupo que simplemente reproducía con fidelidad sus grabaciones. El groove nos gustaba y era esencial para nosotros, y conmovía visiblemente a nuestro público. Con los instrumentos y efectos añadidos pudimos empezar a variar realmente las texturas entre una canción y otra. Nos propusimos que ninguna canción sonara exactamente como otra, o que por lo menos así nos lo pareciera. Yo no bailaba en el escenario. Me contorsionaba un poco, sobre todo de cintura para abajo. Aunque hubiera querido, tampoco habría podido bailar con demasiado desenfreno, pues tenía que estar cerca del micro para cantar y de los pedales de guitarra, que pisaba a cada rato. Tenía también la sensación de que estábamos acercándonos al límite en cuanto a representar lo que hacíamos en el estudio; las texturas, las capas, los efectos y el palimpsesto de sonidos y ritmos: con cuatro personas, apenas podíamos reproducir todo eso en directo. Sonaba estupendo, y algunos de mis más enojosos (para alguna gente) amaneramientos vocales se iban suavizando, o eso me parecía. A medida que la gira avanzaba, yo me iba acercando a cantar de verdad.

Tras la grabación de nuestro siguiente disco, Remain in Light, topamos con un problema: no era un disco que un cuarteto pudiera, siquiera remotamente, reproducir en directo. Incluso si decidíamos no darle prioridad a una reproducción fiel, el sentimiento de ese disco, y de otros que seguirían, tenía que ver con el acoplamiento de una multitud de partes, con un planteamiento musical más africano del que habíamos emprendido antes. Aunque la música no sonaba siempre particularmente africana, participaba de esa extática sensación colectiva. La combinación de groove y estructura en la que ninguna parte predominaba o conducía la melodía generaba una sensación muy diferente, y también había que reproducir y evocar esto en el escenario. Para ese material, conseguir que la textura rítmica sonara bien era tan importante —o más, posiblemente— como cualquier otro elemento de las canciones.

Aunque el público pensó en general que habíamos grabado aquel álbum con lo que poco después sería nuestra formación ampliada para conciertos en directo, no fue así. En las sesiones de grabación, solo añadimos a Adrian Belew y a un par de percusionistas al núcleo de la banda. La magia de la grabación con multipistas significaba que nosotros mismos podíamos añadir partes; Jerry podía tocar una parte de guitarra y luego añadir una pista de teclados. Construimos veinticuatro pistas de complicadas partes entretejidas, y conectando o apagando grupos de pistas creábamos secciones que tomaban el lugar de estrofas y estribillos convencionales.

Brian Eno y yo acabábamos de colaborar en nuestro propio disco, que llevaba por título My Life in the Bush of Ghosts. Fue creado con la misma técnica que poco después usaríamos en Remain in Light, aunque en ese caso ninguno de los dos cantó o escribió las letras, que salieron de hallazgos. En aquel tiempo, sus voces «sampleadas» nos impedían tocarlo en directo. No obstante, esa experiencia nos dio la confianza para afirmar que un disco pop podía definitivamente ser producido de aquella manera.

Pero las actuaciones en directo eran otra historia. Además de a Adrian, incorporamos a Steve Scales en la percusión, a Bernie Worrell en los teclados, a Busta Jones al segundo bajo y a Dolette MacDonald en las voces. Los primeros ensayos fueron caóticos. Recuerdo que Jerry era especialmente apto para decidir quién podía tocar qué. Por supuesto, el resultado final no sonaba exactamente igual que en el disco. Se hizo más extenso, más funky y más patente el placer por el groove.

Dimos nuestro primer concierto con la banda ampliada en el Heatwave Festival, a las afueras de Toronto. Estábamos aterrados. Íbamos a tocar material nuevo y casi todo inédito, con un sonido completamente nuevo, aunque creo que para no arriesgar demasiado empezamos el repertorio con algunos temas conocidos que ya tocábamos como cuarteto. El público del festival nos respaldó. A los espectadores les gusta ver a un músico andando sobre la cuerda floja; igual que los aficionados a los deportes, sienten que su apoyo es lo que hace que su equipo gane. Tuvo el efecto deseado. Estábamos nerviosos, pero eufóricos también, y el público lo notó. Quizá estuvimos un poco torpes, pero funcionó. Después, entre bastidores, saltábamos todos de alegría. Alguien me dijo que le había recordado a On the Corner, de Miles Davis, lo cual me tomé como un enorme cumplido. Para mí era una forma completamente nueva de tocar.

Yo sabía que la música que acabábamos de grabar era menos angustiosa que nuestro material anterior. Hablaba de entrega, éxtasis y trascendencia, y la actuación en directo trataba de llevar realmente esas cualidades a un primer plano. No era solo un concepto intelectual: yo me sentía flotando y transportado en el escenario, y creo que el público a ratos sintió lo mismo.

Habíamos cruzado algún límite. Con un grupo más pequeño hay una estrecha interacción musical y personal, y el público puede aún distinguir las diferentes personalidades y los diferentes individuos que hay en escena. Cuando un grupo se hace demasiado grande, esto ya no es posible, o por lo menos, tal como habíamos decidido configurar las cosas, no lo fue. Aunque yo seguía estando al frente como cantante, no había la visible jerarquía de músicos que uno suele ver en grandes bandas. Todos éramos musical y visualmente parte del conjunto. La banda se convirtió en una entidad más abstracta, en una comunidad, y aunque los miembros de la banda podían brillar individualmente y turnarse en virtuosismos, su identidad quedaba sumergida dentro del grupo. Puede parecer paradójico, pero cuanto más esenciales éramos todos, más cedíamos nuestra individualidad y más nos entregábamos a la música. Era el ejemplo vivo de una sociedad ideal, una utopía efímera que todos, incluso el público, sentían que se estaba manifestando ante ellos, aunque fuera solo fugazmente.

Tal como yo lo percibí, eso no fue solo una transformación musical, sino también psíquica. La naturaleza de la música ayudó, pero en parte fue el tamaño mismo de la banda lo que me permitió, incluso como cantante solista, soltarme y experimentar una especie de liberación extática. Con un grupo reducido puedes a veces sentirte transportado, pero con una banda grande suele ser la norma. Era un goce, a veces poderosamente espiritual, sin ser cursi ni religioso en ningún sentido tradicional o dogmático. Os podéis imaginar lo seductor que eso podía llegar a ser. Su afinidad con otras formas más prescritas era obvio: la iglesia del góspel, el trance extático de muchas partes del mundo, y, por supuesto, otros tipos de música pop que derivaron de fuentes similares.

También era interesante el hecho de que estábamos juntando músicos de funk clásicos (como Bernie) con chicos blancos de art-rock, como nosotros. Usábamos nuestro propio gusto «arty» para presentar ante públicos de rock aspectos extravagantemente mutados de música norteamericana negra: era una curiosa combinación. En aquellos tiempos, la música pop norteamericana estaba bastante segregada, como ha ocurrido a menudo. El público de rock era, en líneas generales, mayoritariamente blanco, pero no el público de funk, de música latina o de rhythm and blues. La mezcla racial era escasa en los clubs o en el escenario. La música disco, que había surgido en clubs gays pero era también una forma de rhythm and blues, era odiada por el público de rock. Cuando actuamos en Lubbock, Texas, el club colgó sobre el escenario una pancarta que decía «ESTO NO ES DISCO», citando inapropiadamente la letra de «Life During Wartime» y utilizándola como consigna antidisco (y, por derivación, antigay y antinegra).

En Estados Unidos, la radio tuvo más o menos la misma reacción. A pesar de la gran difusión que el vídeo «Once in a Lifetime» tuvo en la MTV, las radios de rock normales no ponían la canción, ni cualquier otra de ese álbum. Decían que era demasiado funky, que no era realmente rock. Y las emisoras de rhythm and blues tampoco la ponían. No hace falta decir que la canción sonó; el racismo de las radios norteamericanas no consiguió contenerla. Es interesante ver cómo han cambiado los tiempos, y cómo no han cambiado. Hay efectivamente canales de comunicación a cuyo público le interesa la música independientemente de la raza del compositor, pero, en líneas generales, el mundo de la música en Estados Unidos está apenas menos segregado que otras instituciones. Puede que muchos negocios no sean abiertamente racistas, pero al dirigirse al sector demográfico que les conviene —lo cual es una decisión comercial lógica— reafirman divisiones existentes. Hay cambios, pero a veces se dan con frustrante lentitud.

No hace falta decir que a los blancos también les gusta bailar. Tal vez nuestros conciertos, con varios de nosotros meneándose sobre el escenario, hicieron que bailar en lugar de retorcerse fuera más o menos aceptable. Tuve la sensación de que lo nuevo no estaba solo en tener tipos negros o blancos juntos en el escenario —no había nada nuevo en eso—, sino en la manera en que lo hicimos. Nuestros conciertos nos presentaban a todos como parte de la banda. Tocábamos todos juntos, eso era lo nuevo.

Mis contorsiones sobre el escenario eran espontáneas. Era obvio que tenía que estar ante el micro cuando cantaba, pero cuando no me dejaba llevar por el groove. No tenía ni el interés ni la habilidad para aprender refinados movimientos de baile, aunque todos veíamos el programa Soul Train. Además, no hay nada más horrible de ver que a un niñato blanco tratando de ser refinado y negro. Dejé que mi cuerpo descubriera, poco a poco, su propia gramática del movimiento; a menudo errática, espasmódica y extrañamente formal.

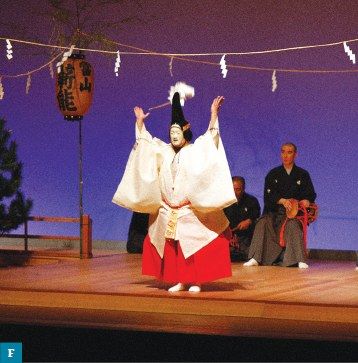

La gira acabó llevándonos a Japón, donde fui a ver sus formas tradicionales de teatro: Kabuki, Noh y Bunraku. Eran, comparadas con el teatro occidental, altamente estilizadas; «presentacional» es la palabra que a veces se usa, en contraposición al teatro pseudorrealista al que estamos acostumbrados en Occidente (fig. F).

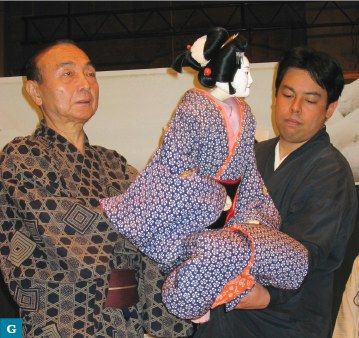

Todo el mundo llevaba enormes y elaborados vestidos y se movía de manera diferente a como se mueve la gente en el mundo real. Desempeñaban el papel de nobles, geishas o samuráis, pero llevaban la cara pintada y hablaban con voces nada naturales. En el Bunraku, el teatro de marionetas, había a menudo un grupo de ayudantes sobre el escenario manejando el títere de tamaño casi humano. Se suponía que no teníamos que «verlos», pero estaban allí, justo en medio, aunque vestidos de negro (fig. G). El texto, las voces, provenían de un grupo de tipos sentados a un lado. El personaje estaba de hecho tan distanciado que las palabras que decía no llegaban de cerca de él ni de detrás del títere, sino de otros actores situados en cualquier otra parte del escenario. Era como si las diferentes partes de la actuación de un intérprete hubieran sido deconstruidas, divididas en incontables componentes y funciones. Tenías que reconstruir el personaje en tu mente.

¿Se podía aplicar algo de eso a una actuación de música pop? Yo no lo sabía, pero una noche en Tokio, durante una cena, el diseñador de moda Jurgen Lehl me brindó el viejo proverbio «En el escenario todo tiene que ser más grande». Inspirado por esto, garabateé una idea de atuendo para el escenario. Un traje formal (¡otra vez!), pero más grande, y estilizado a la manera de la vestimenta Noh. Esto no era exactamente lo que él quiso decir: él se refería a los gestos, a la expresión, a la voz, pero yo lo apliqué a la ropa también (fig. H).

En un receso de la gira viajé al sur de Bali, lugar que el coreógrafo Toni Basil, a quien Eno y yo habíamos conocido durante las sesiones de Bush of Ghosts, había recomendado por lo cautivador y por sus artes escénicas. Alquilé una motocicleta pequeña y me dirigí a las montañas, lejos de las playas para turistas. Pronto descubrí que si veías que llevaban ofrendas de flores y frutas al recinto del templo de una aldea por la tarde, podías estar bastante seguro de que algún tipo de función ritual iba a celebrarse por la noche en aquel lugar.

No me perdí la ocasión, noche tras noche, de ver danzas acompañadas de orquestas gamelán y pasajes en sombras chinescas del Ramayana hindú; poemas épicos y a veces representaciones rituales, que mezclaban elementos religiosos y teatrales. (Gamelán es una pequeña orquesta compuesta principalmente de gongs metálicos afinados e instrumentos similares al xilófono, que resulta en una hermosa e intrincada interacción entre las diferentes partes). En estos eventos, algunos de los participantes entraban a menudo en trance, pero incluso en trance había procedimientos establecidos. No era un caos desenfrenado, como un occidental podría esperar, sino un tipo de danza más profundo (fig. I).

Igual que en el teatro japonés, los actores solían llevar máscaras y un maquillaje extremado; también sus movimientos eran estilizados y «antinaturales». Caí en la cuenta de que ese tipo de teatro «presentacional» tenía más en común con ciertos tipos de actuaciones de música pop que con el teatro tradicional de Occidente.

Me quedé fascinado por otros aspectos aparentemente ajenos a esas actuaciones. El público, compuesto sobre todo por aldeanos locales de todas las edades, no prestaba atención la mitad del tiempo. La gente entraba y salía como si tal cosa, iba a comprar un tentempié en algún tenderete, o salía a fumar un cigarrillo bidi y luego volvía a ver un poco más de la función. Esto se parecía más al comportamiento del público en los clubs de música que en los teatros occidentales, donde se espera que la gente no haga ruido y no se marche ni hable hasta el final del espectáculo.

Esos «espectáculos» balineses estaban completamente integrados en la vida diaria de la gente, o eso me pareció. No había intento alguno de separar formalmente el ritual y el espectáculo del público. Todo parecía fluir. La comida, la música y la danza eran solo una parte más de la actividad cotidiana. Me acordé de una historia sobre John Cage, que estando en Japón le preguntó a alguien cuál era su religión. La respuesta fue que no tenían una religión estricta: bailaban. Los japoneses, por supuesto, tienen rituales budistas y sintoístas para bodas, funerales y otras ceremonias, pero no hay tal cosa como una visita semanal a la iglesia o al templo. La «religión» está tan integrada en la cultura que aparece en las actividades y las costumbres cotidianas, no desligada de la vida corriente. Empecé a ver que la teatralidad no era necesariamente mala. Formaba parte de la vida en muchos lugares del mundo, y tampoco era necesariamente artificiosa.

Supongo que ya estaba predispuesto a acoger esa nueva manera de contemplar la actuación en directo, pero enseguida entendí que no había nada malo en crear un espectáculo sin pretensión de «naturalidad». El énfasis occidental en el pseudonaturalismo y en el culto a la espontaneidad como una especie de autenticidad es solo una manera de hacer las cosas en el escenario. Decidí que quizá estuviera bien ponerse disfraces y actuar. En absoluto implicaba falta de sinceridad; de hecho, esa clase de representación ensayada estaba en todas partes, si uno se fijaba. Las misas de la iglesia góspel son funky y energéticas, pero están preformuladas y ocurren de manera casi idéntica cada vez. Esto nos las hace menos reales o impactantes. En el mundo del éxtasis piadoso, la religión se infiltra en la representación, y hay paralelismos musicales obvios con lo que nosotros estábamos haciendo.

En Los Ángeles colaboré con Toni en la realización de un vídeo musical para un par de canciones de Remain in Light. Para «Once in a Lifetime» preparé un elaborado número de danza que tomaba prestado del baile callejero japonés, del trance góspel y de algunas de mis propias improvisaciones. Toni ya había trabajado con bailarines sin preparación profesional, así que sabía cómo enseñarme a improvisar mis pasos. Luego los editó, seleccionó los mejores, los pulió un poco y empezó a ordenarlos en una secuencia. Tardamos varias semanas en conseguir que los movimientos encajaran bien. Íbamos a filmarlo todo en un solo plano secuencia, así que yo tenía que ser capaz de ejecutar el número entero de principio a fin, sin detenerme en tomas múltiples. Era un número de cantar y bailar, tal como ella lo describió, aunque no se parecía en nada a lo que uno normalmente piensa cuando oye esta expresión.

Durante la edición añadimos breves fragmentos de film que mostraban el material base para algunos de los pasos: varios segundos de un chaval bailando en el parque Yoyogi de Tokio (¡ahora está prohibido bailar allí!) y unos cuantos fotogramas de un film antropológico sobre danza africana, con los bailarines agazapados casi en el suelo. Quería mostrar mis fuentes, no pretender que había sido todo invención mía, aunque en ningún caso mis espasmódicas versiones improvisadas se parecían demasiado al original.

Talking Heads grabó otro disco, Speaking in Tongues, hecho con un proceso muy similar al de Remain in Light, aunque esa vez sin Eno. Pensando en qué tipo de actuaciones y gira subseguirían decidí aplicar mis percepciones sacadas de Japón, de Bali y de la iglesia góspel. Planearía el espectáculo de principio a fin.

En retrospectiva, la anterior gira con una gran banda había sido un work in progress. Mis movimientos en los ensayos se fueron haciendo más formales a medida que yo veía qué improvisaciones funcionaban en qué partes de qué canciones. Era una especie de coreografía orgánica, como lo que había hecho en el vídeo, pero con más gente y para un espectáculo entero. Escribí el guion gráfico para todo, a veces sin saber qué canción iría con qué idea de puesta en escena. Las canciones fueron asignadas más tarde a las ideas de puesta en escena y de iluminación, así como los detalles de los movimientos (fig. J).

Decidimos que esa vez todos llevaríamos indumentaria gris neutro. Me había dado cuenta de que sobre el escenario uno destaca (si lleva atuendos blancos o de colores vivos) o desaparece (si lleva colores oscuros). En los espectáculos musicales hay inevitablemente tanto equipo en el escenario —guitarras, baterías, teclados, amplis— que a veces el equipo recibe tanta iluminación como los músicos. Para mitigar un poco esto hice pintar de color negro mate todo el instrumental metálico (pies de plato y soportes de teclado) para que no eclipsaran a los músicos. Escondimos los amplis de guitarra bajo la tarima donde tocaba la banda telonera, así tampoco eso se veía. Vestir de gris parecía la mejor solución, y planeándolo por adelantado sabíamos por lo menos que cada noche íbamos a tener la misma iluminación. Es normal que un músico o un cantante decida ponerse una camisa blanca o negra en una noche dada, y entonces acaba resplandeciendo más que nadie o resulta invisible. Nosotros evitamos ese problema.

En todas nuestras giras anteriores habíamos mantenido el dogma de iluminación del CBGB: luz blanca encendida al empezar el concierto, y apagada al final, pero me pareció que había llegado el momento de apartarse un poco de aquello. Seguí limitando la iluminación al blanco, pero un blanco con todas sus posibilidades, permutaciones y combinaciones. Los filtros de gelatina no existían, pero usamos fluorescentes, reflectores de cine, paraguas, luces de mano, focos industriales, lámparas domésticas o de pie, cada una de las cuales tenía alguna cualidad propia particular, pero seguía siendo lo que nosotros podíamos considerar blanco. Convoqué a una diseñadora de iluminación, Beverly Emmons, cuyo trabajo había visto en una obra del director Robert Wilson. Le mostré los guiones gráficos y le expliqué el concepto, y ella supo exactamente cómo conseguir los efectos buscados, qué instrumentos de iluminación usar y cómo colocarlos.

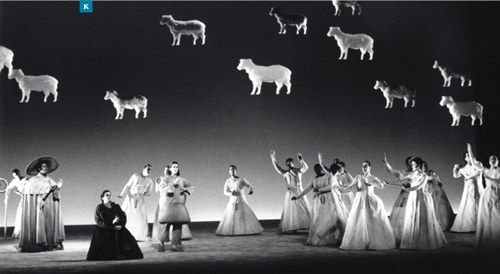

Yo estaba entusiasmado con la escena teatral del downtown neoyorquino. Robert Wilson, Mabou Mines y el Wooster Group en particular experimentaban con nuevas maneras de poner cosas en escena y de presentarlas; experimentos que para mí estaban cerca de las formas teatrales y rituales asiáticos que me habían inspirado (fig. K).

Todo lo que hacían me resultaba excitante, igual que cuando siendo adolescente empecé a escuchar música pop, o cuando la actitud del «todo vale» del punk y del pospunk floreció. Invité a JoAnne Akalaitis, una de las directoras implicadas en Mabou Mines, a presenciar nuestros primeros ensayos y a tomar notas. Aún no había puesta en escena ni iluminación, pero yo sentía curiosidad por saber si un ojo más teatral vería algo que a mí se me escapaba, o si podía sugerir una manera mejor de hacer algo.

Para complicarlo más, decidí que el espectáculo fuese transparente. Mostraría cómo estaba hecho todo y cómo se había armado. El público vería cómo cada pieza del equipo escénico era puesta en su sitio y luego podría comprobar lo que aquel instrumento (o tipo de iluminación) hacía. Parecía una idea tan obvia que me sorprendió no saber de ningún espectáculo (bueno, de un concierto) que hubiera hecho esto antes.

Llevar ese concepto a su conclusión lógica significaba empezar con un escenario desnudo. La idea era que contemplaras el espacio vacío y te imaginaras las posibilidades. Un único foco colgaría del espacio para la tramoya, tal como suele haber en los ensayos o cuando el personal técnico entra o sale con material. Ni glamour ni «espectáculo»; aunque, por supuesto, todo esto formaba parte del espectáculo.

La idea era hacer más visible aún lo que se había desarrollado en la gira anterior, en la que a veces empezábamos el concierto con unas cuantas canciones tocadas solo por la banda como cuarteto; luego, gradualmente, otros músicos iban apareciendo en escena, en tarimas previamente instaladas con teclados y percusiones. En este caso, no obstante, llevamos el concepto más lejos: los músicos y los instrumentos aparecían en un escenario vacío, uno tras otro. Así, idealmente, al aparecer y empezar a tocar o cantar, oías lo que cada músico o cantante aportaba: elementos rítmicos añadidos, texturas de teclado, armonías vocales. Esto se hacía poniendo el equipo de cada uno en plataformas rodantes, ocultas entre bastidores. Las plataformas eran empujadas al escenario por los tramoyistas y entonces el músico se colocaba en su sitio y se quedaba formando parte del grupo hasta el final del concierto.

Los tramoyistas hacían salir también elementos escénicos y de iluminación: candilejas, focos con pie como los que usan en cine, proyectores de diapositivas sobre andamios. A veces, esos instrumentos de iluminación eran usados justo después de aparecer, de manera que podías ver inmediatamente qué hacían, qué efecto causaban. Cuando finalmente todo estaba en su lugar veías todos los elementos que te habían ido mostrando en conjunción uno con otro. El mago enseñaba cómo se hacía el truco y luego hacía el truco, y yo creía que esa transparencia no mermaba la magia.

Bueno, esa era la idea. Gran parte de ella venía de los rituales y el teatro asiáticos que yo había visto: los operadores que manipulaban los títeres Bunraku, los asistentes que aparecían en escena para ayudar a un actor Kabuki a cambiar de disfraz, o el hecho de que en Bali se pudiera ver la preparación de una escena o un ritual, pero nada de eso importaba, la fuerza o el impacto no se perdía, a pesar de todas las pistas previas.

Hay otro aspecto en que los conciertos de música pop se parecen al teatro clásico occidental y oriental: el público conoce la historia de antemano. En el teatro clásico, la interpretación del director refleja la consabida historia de una manera que nos permite verla con nueva luz. Bueno, pues lo mismo pasa con los conciertos de música pop. A los espectadores les gusta oír canciones que ya han oído, y aunque conozcan bien las versiones grabadas aprecian escuchar en un nuevo contexto lo que ya conocen. No quieren una reproducción inmaculada del disco, lo quieren deformado de alguna manera. Quieren ver algo familiar desde un nuevo ángulo.

Como intérprete, esto puede resultar frustrante. No queremos estancarnos tocando nuestros éxitos toda la vida, pero tocar solo material nuevo, desconocido, puede ahuyentar al público; y lo sé, porque lo he hecho. Parece una situación injusta. Nunca irías a ver una película esperando pasarte la mitad de la velada viendo una repetición de escenas conocidas con los mismos actores, con solo unas pocas escenas nuevas intercaladas. Y acabarías aburriéndote de un artista visual o de un escritor que meramente repitiera obra anterior suya, con poca variación. Pero a veces esto es exactamente lo que la gente quiere. En los museos de arte, como en los conciertos de música clásica, se espera una mezcla de lo conocido, familiar, y lo nuevo. Pero incluso dentro de estos límites, en un concierto de música pop hay mucho margen de maniobra. No es un ejercicio de memorización, o no debería serlo.

Durante los conciertos en Los Ángeles, que se convertirían después en la película Stop Making Sense, invité al ya difunto William Chow, (fig. L) un estupendo actor de la Ópera de Pekín, a ver lo que hacíamos. Yo lo había visto actuar no mucho tiempo antes, y sentía curiosidad por saber qué opinaría de nuestro espectáculo. No había asistido nunca a un concierto pop occidental, aunque creo que había visto cosas en televisión. Al día siguiente quedamos para comer después del concierto.

William fue directo, casi brusco; no tuvo ningún miedo de que su punto de vista de outsider no fuera pertinente. Me explicó con gran detalle qué estaba «haciendo mal» y qué podía mejorar.

Sorprendentemente, para mí al menos, sus observaciones se parecían a las máximas que uno podría haber oído de un artista de vodevil, de un bailarín de cabaret o de un cómico: ciertas reglas escénicas parecen ser universales. Algunos de sus comentarios eran sobre cómo entrar en escena o cómo dirigir la atención del público. Una máxima decía algo así como que había que hacerle saber al público que ibas a hacer algo especial antes de hacerlo. Les das una pista y atraes su atención hacia ti (y tienes que saber cómo hacer esto de una manera que no sea obvia) o hacia quien sea que va a hacer esa cosa especial. Parece antitético en algún sentido; ¿dónde está la sorpresa si haces que el público sepa qué va a pasar? Bueno, lo más probable es que, si no avisas, la mitad del público se lo perderá. Estará distraído o mirando a otra parte. Parece que ser pillado por sorpresa no es bueno. He cometido este error muchas veces. No es solo aplicable a lo escénico o al momento vocal dramático de la actuación. La aplicación de esa regla se puede ver en el cine y en prácticamente cualquier otro lugar. Los cómicos tienen probablemente muchas reglas similares sobre cómo preparar al público para el remate del chiste.

Una máxima parecida era «Dile al público lo que vas a hacer, y luego hazlo». «Decirlo» no significa acercarse al micrófono y anunciar que «Y ahora, Adrian va a hacer un increíble solo de guitarra». Es más sutil que eso. Los directores y los montadores de películas de terror nos han enseñado muchas reglas, como la de la víctima expiatoria y la música premonitoria (que en ocasiones no lleva a nada la primera vez, e intensifica el impacto cuando después ocurre algo realmente). Y entonces, mientras sentados en el cine imaginamos qué pasará, el director puede jugar con esas expectativas, sabiendo que él o ella sabe que lo sabemos. Hay dos conversaciones ocurriendo a la vez: la historia y una conversación sobre cómo se cuenta la historia. Lo mismo puede pasar en el escenario.

El baile que había surgido de forma natural en la gira anterior fue haciéndose más sistemático. Seguía saliendo de movimientos improvisados durante los ensayos, pero entonces yo me sentía ya más seguro respecto al hecho de que si un cantante o intérprete hacía espontáneamente algo que funcionara bien, podía ser repetido sin ningún riesgo de perder su fuerza y espíritu. Yo estaba seguro de que ese enfoque de abajo arriba de cómo crear un espectáculo funcionaría. Todos los ejecutantes lo hacen así. Si una noche algo nuevo funciona, pues bueno, incorpóralo al repertorio. Podía ser un cambio de luz, quitarse la chaqueta, una floritura vocal o destrozar una guitarra. Todo puede acabar gastándose, y uno tiene que ser diligente, pero cuando un movimiento o un gesto o un sonido funciona, añade emoción e intensidad y es siempre tan real como la primera vez.

Ese enfoque no fue del agrado de todos. El hecho de que algunos de los músicos tuvieran que ceñirse al detalle, o por lo menos acercarse a él, no les parecía muy rock and roll. Pero, volviendo a las advertencias de William Chow, si vas a hacer algo alocado y espontáneo, «díselo» con antelación al público y hazlo a la vista de todos, o tu momento inspirado se perderá.

Pero ¿dónde encaja la música en todo esto? ¿No es la música el «contenido» que debería guiar lo escénico? Bueno, parece que la yuxtaposición de música e imagen guía nuestra mente y nuestro corazón, de forma que, finalmente, qué fue antes no importa tanto como uno pensaría. Una idea de iluminación o de escenario (usar elementos domésticos; una lámpara de pie, por ejemplo) se empareja con una canción («This Must Be the Place») y uno asume automáticamente que hay una conexión. Emparejada con otro efecto de luz, la canción podría haber parecido igual de adecuada, pero quizá más siniestra o incluso amenazadora (y esto habría podido funcionar también). A veces pensamos que distinguimos entre causa y efecto solo porque las cosas suceden en el mismo momento, y esto se extiende más allá del escenario. Interpretamos las cosas, encontramos vínculos emotivos entre lo que vemos y lo que oímos, y, para mí, esas conexiones no son menos ciertas y honestas por no haber sido concebidas y desarrolladas con anticipación.

Ese espectáculo fue la cosa más ambiciosa que había hecho hasta entonces. Aunque la idea era simple, el hecho de que todas las piezas del equipo tenían que estar en el escenario por la tarde, para la prueba técnica, y luego había que quitarlas antes del concierto, daba mucho trabajo al personal de montaje. Pero el espectáculo fue un éxito; la transparencia y la naturaleza conceptual de su estructura no le quitó nada de impacto emocional. Resultó tremendamente gratificante.

Después de eso pasé un tiempo sin actuar. Era difícil superar aquella experiencia. Dirigí un largometraje, me casé y tuve una hija, y quise pasar con ella sus primeros años, todo el tiempo posible. Continué haciendo discos y emprendí otros proyectos creativos, pero no actué.

En 1989 publiqué un disco, Rei Momo, con muchos músicos latinos. Sacar el disco e irme de gira, acompañado de una gran banda de música latina, y tocar salsa, samba, merengue, cumbias y otros ritmos era un placer al que no me pude resistir. En esa salida había mucho de que ocuparse musicalmente, así que la parte escénica no iba a ser tan elaborada como en la gira filmada para Stop Making Sense, aunque me traje a la diseñadora de producción de cine Barbara Ling, que sugirió una serie de gradas con plataformas hechas de fibra de vidrio translúcido que se iluminarían desde el interior. (Usamos el mismo material para el plató de mi film True Stories). El diseño semicircular, como las capas de un pastel, de la plataforma estaba basado en la portada de un viejo álbum de Tito Rodríguez, aunque no creo que sus plataformas iluminaran.

Esta vez la banda vestía toda de blanco, por lo que sus atuendos, habiendo tanta gente, destacaban sobre el fondo. La indumentaria aludía también a las religiones de origen africano del candombe y la santería, cuyos seguidores visten de blanco durante las ceremonias. Había más de un santero en el grupo, así que la referencia no era gratuita (fig. M).

Yo había hecho alusión al trance y al ritual religiosos en anteriores actuaciones y grabaciones, y nunca perdí el interés en esa faceta de la música. Hice un documental, Ile Aiye (The House of Life), en Salvador de Bahía, Brasil, en parte para satisfacer mi continuado interés por esas tradiciones religiosas. La santería, la rama afrocubana de la práctica religiosa de África occidental, y el vudú, la manifestación haitiana, están muy presentes en la música y la cultura de Nueva York. Pero la rama brasileña, el candombe, fue aparentemente la tradición menos reprimida por las autoridades seculares o eclesiásticas en décadas recientes, y por tanto la más accesible, así que cuando se me ofreció la oportunidad de hacer una película, allí es donde elegí ir.

Igual que con la música góspel, la religión parece estar en la raíz de mucha música pop y creatividad brasileñas, e igual que en los rituales y las formas teatrales de Asia, los disfraces, el trance y el baile están muy formalizados pero son increíblemente emotivos. Y de manera similar a lo que sentí en Bali, su práctica está totalmente integrada en la vida de la gente. No es solo algo que uno hace el domingo por la mañana o el sábado por la noche. Hay ceremonias vespertinas, seguro, pero su influencia se siente profundamente en la vida diaria, lo cual afectó a mi forma de pensar mientras preparaba la siguiente serie de actuaciones.

Es posible que idealizara algunas de las cosas que vi y presencié, tomando aspectos de lo que percibí, adaptándolos para hallar soluciones y lidiar con mis propias cuestiones y mis atascos creativos, pero tengo la sensación de que no había ningún problema en eso.

En lugar de elegir un telonero discreto me llevé a Margareth Menezes, una cantante brasileña de —¡sorpresa!— Salvador de Bahía, que interpretaría parte de su propio material con mi banda y también cantaría armonías en mis temas. Algunas de sus canciones tenían letras en yoruba y hacían referencia explícita a los dioses y diosas del candombe, así que formábamos una gran familia feliz. Margareth era magnífica; demasiado buena, de hecho. Algunas noches fue ella la sensación. Vivir para aprender.

En esa gira fui contra marea. Tocamos sobre todo material nuevo, sin intercalar muchas canciones conocidas nuestras, y creo que lo pagué caro. Los conciertos fueron de lo más excitante, y hasta el público norteamericano bailó con nuestra música, pero muchos de mis seguidores pronto me abandonaron, creyendo que me había «hecho nativo». Fue otra lección aprendida de tocar en directo. En otra ocasión nos contrataron para un festival al aire libre en Europa, y mi banda de música latina tocó entre Pearl Jam y Soundgarden. Estupendas bandas, pero me sentí completamente fuera de lugar.

A esta siguió otra gira con una banda mezclada, compuesta de músicos de funk como George Porter Jr. (bajista de los Meters) y algunos de los músicos latinos de Rei Momo. Ahí podíamos tocar algunas canciones de Talking Heads también, incluso varias que los mismos Talking Heads no habrían podido tocar en directo. Mi intención era hacer explícito el vínculo entre los ritmos latinos y el funk de Nueva Orleans, o eso esperaba. Yo había empezado a hacer breves recitales acústicos con una caja de ritmos.

Empezaba el concierto así, solo en el escenario, y luego descubría a la gran banda que tenía detrás, alzando súbitamente el telón.

Después de esto decidí volver a la simplicidad. Grabé y fui de gira con un cuarteto que ponía énfasis en el groove. Tenía un batería, Todd Turkisher, un bajista, Paul Socolow, y un percusionista, Mauro Refosco, pero no había teclados ni segundo guitarra, tal como suele verse y oírse en una banda de rock típica. Yo había escrito más canciones propias, más adecuadas para un grupo más pequeño. Apenas había danza y creo recordar que yo vestía de negro otra vez. Varios de los anteriores discos habían sido grabados antes de que sus canciones fueran tocadas en directo, así que esta vez quise volver a mis orígenes. Actuamos en pequeños clubs apartados (y otros no tan apartados) del circuito habitual, para foguear el material. La idea era ir perfeccionando la banda hasta conseguir un sólido grupo de directo y luego grabar en el estudio, básicamente en directo también. Funcionó, pero no del todo. En el estudio me di cuenta de imprecisiones y problemas musicales que había pasado por alto en el ardor y la pasión de las actuaciones en directo, así que hubo que hacer algunas modificaciones.

En aquella época descubrí los standards. No había olvidado el placer que en mis días de instituto me producía tocar canciones de otra gente en mi habitación, y gradualmente, repasando cancioneros que había ido reuniendo, fui añadiendo a lo que conocía más acordes y un aprecio por la melodía. Stardust de Willie Nelson me sirvió de inspiración, así como canciones soul de Filadelfia, bossa nova y temas de mis cantantes y compositores favoritos de música brasileña y latina. Pero yo no tocaba nada de eso en público. Me parecían temas deliciosos, pero no acertaba a tocarlos bien. No crecí con esas canciones, pero empecé a sentir aprecio por una bonita melodía y por las armonías; armonías en los acordes vocales y no solo en lo que pudiera cantar una segunda voz. La belleza era una revelación, y esas canciones no tenían reparo en ser bellas, lo cual costaba de aceptar en el mundo de los músicos y de los artistas del downtown neoyorquino, para quienes cualquier cosa que suene o resulte bella les parece meramente bonita, superficial y por tanto profundamente sospechosa; hasta moralmente sospechosa, descubrí. El ruido, para ellos, es profundo; la belleza, superficial.

Bueno, yo había intuido que ese no era un punto de vista mayoritario. Allá por 1988, cuando empecé a recopilar algunos de mis temas favoritos de compositores brasileños (a los músicos de pop, en Brasil, se los llama compositores), me di cuenta de que a pesar de que muchas de sus canciones eran sofisticadas, armónicamente complejas y, sí, bellas, no eran en absoluto superficiales. Algunos de aquellos compositores o cantantes fueron encarcelados o desterrados por sus canciones «meramente bonitas», así que empecé a pensar que la profundidad, la visión radical y la belleza no se excluyen mutuamente. Es cierto que la bossa nova se había convertido en sustancia básica de cualquier piano-bar de mala muerte, pero las canciones en sí son innovadoras y radicales a su manera. Más tarde, jóvenes generaciones de compositores de allí absorbieron influencias del pop norteamericano o europeo, pero no sintieron la necesidad de afearlo para darle seriedad. Con mi nuevo aprecio por la composición de canciones, quería crear canciones que me hicieran sentir de aquella manera. Ya no me bastaba con cantar temas de otra gente en la ducha.

Inspirado por esos standards que había estado escuchando y por un par de discos de Caetano Veloso, escribí canciones que vaciaban la parte central del espectro sónico de la instrumentación del habitual grupo de pop. Dejé que las orquestaciones (cuerdas y algunos vientos) hicieran el trabajo armónico que guitarras y teclados suelen hacer, y, una vez más, puse baterías y mucha percusión, con ritmos potentes y evitando así las tendencias que uno asociaría con una melodía bonita y la balada tradicional. Puesto que las guitarras y los teclados tienen un registro cercano al de la voz humana, limitar su uso significaba que el canto tenía un hueco en el que moverse, y yo me lo pasaba cada vez mejor llenándolo con mi voz.