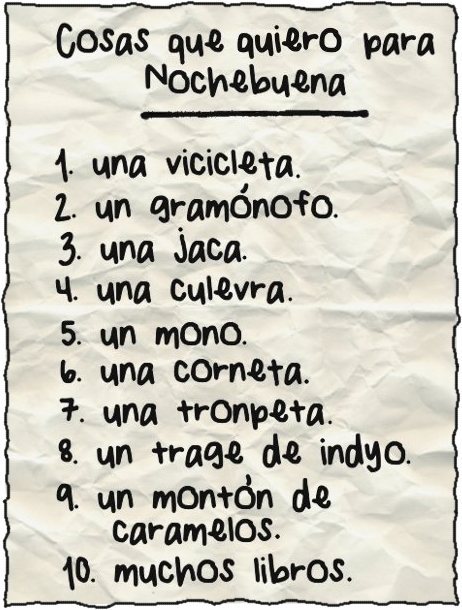

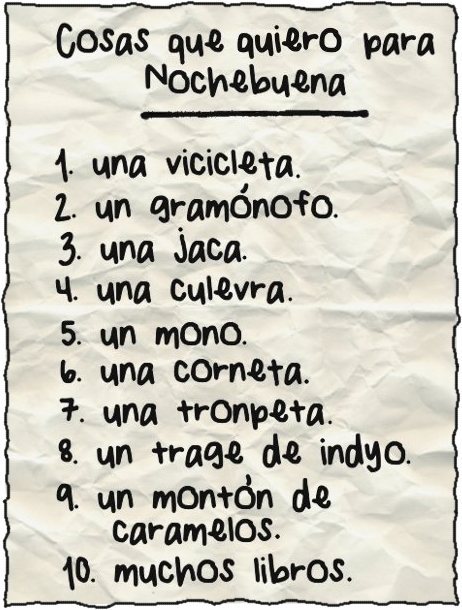

Era Nochebuena. El ambiente estaba lleno de excitación y de misterio. Guillermo, cuya antigua fe en las notas dirigidas a Papá Noel y enviadas por la chimenea había muerto de muerte natural como resultado de la amarga experiencia, había tenido la genial idea de presentar a cada una de sus amistades y a todos sus parientes una lista de sus necesidades inmediatas.

Tenía el temor —y no infundado, por cierto— de que su familia empezaría por el final de la lista y no por el principio. No le sorprendió, por lo tanto, ver a su padre llegar a casa más tarde de lo corriente con un paquete de libros debajo del brazo. Unos cuantos días más tarde anunció, tranquilamente:

—Lo único que espero es que a nadie se le ocurra regalarme «El Gran Jefe», ni «El barco pirata», ni «El país del peligro» para Nochebuena.

Su padre se sobresaltó.

—¿Por qué? —preguntó, con brusquedad.

—Porque ya los he leído —explicó Guillermo, con expresión de inocencia.

La mirada que el señor Brown le dirigió a su hijo era algo desconfiada; pero nada dijo. Salió, después del desayuno, con el mismo paquete de libros debajo del brazo y volvió con otro. Aquella vez, sin embargo, no lo metió en el armario de la biblioteca y Guillermo lo buscó en vano.

El asunto de las festividades de Nochebuena estaba en pleno trámite.

—Roberto y Ethel pueden dar su fiesta el día antes de Nochebuena —decidió la señora Brown—, y Guillermo puede dar la suya por Nochebuena.

Guillermo miró a sus hermanos con melancolía.

—Sí, y que nos comamos nosotros lo que hayan dejado ellos —dijo, con amargura—. ¡De sobra lo sé!

La señora Brown se apresuró a cambiar de tópico.

—Ahora, decidamos a quiénes hemos de invitar a tu fiesta, Guillermo —dijo, sacando lápiz y papel—. Di tú a quién quieres y yo haré la lista.

—Pelirrojo, Douglas, Enrique y Juanita —contestó el niño, sin vacilar.

—Bueno, y… ¿a quién más?

—Quisiera que viniese el lechero.

—El lechero no puede venir, Guillermo. No seas tonto.

—Bueno, pues, ¿a «quién» puedo invitar?

—¿A Juanito Brent?

—No me gusta.

—Pues tienes que invitarle. Él te invitó a la suya.

—Pero yo no quería ir; tú me obligaste.

—Habiéndote invitado él a su fiesta, no tienes más remedio que corresponder.

—No querrás que invite a la gente que no «quiero» que venga, ¿verdad? —dijo Guillermo, desesperado.

—Tienes que invitar a la gente que te invita a ti —dijo la señora Brown con firmeza—. Eso es lo que se hace siempre en las fiestas.

—Así no tienen más remedio que volverte a invitar y la cosa no se acaba nunca —arguyó Guillermo—. Eso no tiene sentido común. No me gusta Juanito Brent y yo no le gusto a él y si seguimos invitándonos el uno al otro y si nuestras madres siguen obligándonos a ir, no se acabará nunca. ¿«Qué» se adelanta con eso?

—Sea como fuere, Guillermo, haré yo la lista. Tú puedes marcharte a jugar.

Guillermo se marchó, frunciendo el entrecejo, y con las manos metidas en el bolsillo.

—¿«Qué» se adelanta con eso? —murmuró entre dientes.

Se dirigió hacia el punto en que él, Douglas, Pelirrojo y Enrique se reunían diariamente para pasar el rato durante las fiestas de Pascuas. De momento, vivían y lo hacían todo desempeñando el papel de jefes indios.

—¡Atiza! «¡Presumido!».

Se volvió, frunciendo el entrecejo.

En el escalón de una puerta estaba sentada una niña, de revuelta cabellera rojiza, que le miraba con sus ojos azules.

La mirada del niño escudriñó con severidad, a la niña, desde su roja cabellera hasta sus descalzos pies.

Asumió una actitud amenazadora y le dirigió una mirada feroz.

—Más vale que no vuelvas a decir «eso» —murmuró.

—¿Por qué no? —preguntó ella, con burlona risa.

—Bueno, «más» vale que no lo hagas.

—¿Qué harías? —insistió la niña.

—¡Hazlo y verás! —contestó ominoso.

—¡Atiza! «¡Presumido!» —repitió—. Ahora… ¡hazlo…!

—Por esta vez te perdono.

—¡Bah! ¡Inútil! Tú no puedes hacer nada. ¿Qué has de poder? ¡Eres un inútil!

—Podría cortarte la cabeza, quitarte el cuero cabelludo y dejarte colgada de un árbol —aseguró él, con ferocidad—. Y lo haré como sigas insultándome.

—«¡Inútil! ¡Presumido!». Ahora, ¡córtame la cabeza! ¡Anda! ¿A qué esperas?

Guillermo la miró de hito en hito y dijo, amenazador:

—Tienes suerte que no se me ocurra empezar contigo. La gente con quien yo empiezo lo siente, te lo aseguro.

—¿Qué les haces?

El niño cambió, bruscamente, de tópico.

—¿Cómo te llamas? —preguntó.

—Sheila… ¿y tú?

—Mano Roja… Guillermo quiero decir.

—Te diré una cosa si vienes y te sientas a mi lado.

—¿Qué me dirás?

—Algo que apuesto cualquier cosa a que no sabes.

—Apuesto a que sí.

—Bueno, pues ven aquí y te lo diré.

Se acercó a ella con desconfianza. Por la entreabierta puerta vio una cama en el rincón de una habitación oscura y sucia y, reposando sobre la almohada, el pálido rostro de una mujer.

—¡Vamos, «ven»! —exclamó la niña, con impaciencia.

Se acercó y se sentó a su lado.

—¿Qué? —preguntó con condescendencia—. Yo apuesto a que lo sabía ya.

—¡Qué has de saber! ¿Sabes —bajó la voz hasta convertirla en un susurro— que hay un tal Papá Noel que baja por las chimeneas la víspera de Navidad y deja regalos en casa de la gente?

Guillermo soltó una carcajada burlona.

—¡Bah! ¡Esa «tontería»! Pero… ¿crees tú «esas» estupideces?

—¿Estupideces? —exclamó ella, indignada—. Pero… ¡si es «verdad»! Es más «verdad» que… que la «verdad». Me lo contó un niño que había colgado la media de la repisa de la chimenea y, por la mañana, estaba llena de cosas y eran las mismas cosas que había escrito él en un pedazo de papel y tirado chimenea arriba para que lo recibiera ese Noel.

—Sólo los «chiquillos» creen esas tonterías —insistió Guillermo—. Yo dejé de creerlo hace algunos «años».

—Pero…, ¡si me lo «dijo» el niño… el niño que recibió las cosas de ese que baja por la chimenea…! Y yo he escrito lo que quiero y lo he tirado por la chimenea. ¿No crees que lo recibiré?

Guillermo la miró. Sus ojos azules, dilatados de aprensión, estaban fijos en él. Tenía los labios encarnados entreabiertos. Guillermo se enterneció.

—No sé —dijo, dudoso—. Quizá sí. ¿Qué quieres para Nochebuena?

—¿No se lo dirás a nadie si te lo digo?

—No.

Bajó mucho la voz y le habló al oído.

—¡Papá sale para Nochebuena!

Se apartó luego y le miró, ansiosa de ver el efecto de tan estupenda noticia. Su rostro expresaba orgullo y gozo; el de Guillermo aturdimiento, tan sólo.

—¿Sale? —repitió—. Sale ¿de dónde?

La expresión de la niña se hizo desdeñosa.

—¡De la «cárcel», naturalmente, «tonto»!

Guillermo se sintió medio ofendido, medio emocionado.

—Bueno y ¿cómo querías que supiera yo que era de la cárcel? ¿Cómo iba a «saber» yo que era de la cárcel si no me lo decías? Podía haber sido de cualquier parte. ¿Por qué —preguntó con curiosidad y reverencia a un tiempo—, por qué estaba en la cárcel?

—Por robar.

—El robar es malo —dijo, virtuosamente, Guillermo.

—¡Huh! —contestó la niña, con burla—; ¡tú no «sabes» robar! ¡Eres demasiado inútil! «¡Inútil!». Tú no «puedes» robar sin que te echen el guante a la primera.

—¡Sí que «podría»! —dijo Guillermo, indignado—. Y, sea como fuere, a él lo pescaron, ¿no? Si no le hubiesen pescado, no estaría en la cárcel, conque «¡anda!».

—No le echaron el guante a la primera. Fue una especie de equivocación, dice. Dice que no le volverá a ocurrir. Es un ladrón la mar de bueno. Los guardias lo dijeron y «ellos» lo deben de saber.

—Bueno —dijo Guillermo, cambiando de conversación—, ¿qué quieres para Nochebuena?

—Lo escribí en un trozo de papel y lo tiré por la chimenea —le confió la niña—. Dije que no quería juguetes, ni dulces, ni nada. Dije que sólo quería una buena cena para papá cuando salga el día de Nochebuena. No tenemos mucho dinero mamá y yo y no podemos prepararle gran cosa de comer; pero si ese Noel le trae comida… ¡será «magnífico»!

Guillermo se agitó, inquieto, en su asiento.

—Ya te dije que era una «estupidez» —aseguró—. Papá Noel no existe. Sólo es un cuento que las personas mayores le cuentan a uno cuando es pequeño y luego acaba uno por averiguar que no es verdad. No mandará cena porque no existe. No es más que un cuento…

—¡Oh, «cállate»! —Guillermo se volvió bruscamente al oír la voz aguda procedente del interior del cuarto—. ¿No puedes dejar que la niña goce un poco pensando en que traerán lo que pide? Bastante poca alegría tiene la pobre, sin que se la quiten.

Guillermo se puso en pie, con dignidad.

—Está bien —dijo—. Adiós.

Aquella noche se encontró a la niña de la casa de al lado en la calle, a la puerta de su casa.

En aquellos ojos azules no había ni malicia ni burla. Para Juanita, Guillermo era un héroe como un semidiós. Hasta sus travesuras tenían algo de divino.

—¿Te gustaría… te gustaría venir a hacer un hombre de nieve en nuestro jardín, Guillermo? —dijo.

Guillermo reflexionó.

—No sé —contestó, con muy poca galantería—. Estaba pensando, ¿sabes?

Ella le miró en silencio, confiando que se dignaría comunicarle sus pensamientos; pero sin atreverse a interrogarle. Juanita no tenía ideas modernas acerca de la igualdad de los sexos.

—¿Te acuerdas de ese cuento viejo de Papá Noel, Juanita? —dijo el niño, por fin.

Ella movió, afirmativamente, la cabeza.

—Bueno, suponte que tuvieras mucha necesidad de una cosa y creyeras ese cuento y mandaras un papel por la chimenea diciendo lo que necesitabas y luego no lo recibieras. Te sentirías la mar de mal, ¿verdad?

—Me ocurrió una vez —contestó—. Mandé una lista preciosa por la chimenea y no le dije a nadie una palabra y recibí muchas cosas por Nochebuena, pero… ¡«ni una» de las que había pedido por escrito!

—¿Te sentó muy mal?

—Ya lo creo; malísimamente.

—Oye, Juanita: tengo un secreto.

—¡«Dímelo», Guillermo! —suplicó la niña.

—No puedo; es un secreto.

Juanita quedó intrigada; pero aquello le hizo efecto.

—¡Qué «bien», Guillermo! ¿Es algo que vas a hacer?

El muchacho reflexionó.

—Tal vez —dijo, por fin.

—Me gustaría ayudar —murmuró ella, mirándole con ojos que expresaban verdadera adoración.

—Bueno, ya veremos —dijo el señor de la creación—. Oye, Juanita, ¿vas a venir a la fiesta que voy a dar?

—¡Oh, «sí»!

—Bueno, pues va a ir la mar de gente. Juanito Brent y todos esos. No creas que me hace mucha gracia la fiesta, te lo aseguro.

—¡Oh! ¡Cuánto lo siento! ¿Por qué les invitaste?

—¿Que por qué les invité? Yo no invito a nadie a las fiestas que doy. Eso lo hacen «ellos».

En el vocabulario de Guillermo, «ellos» siempre significaba su familia.

Guillermo tenía una imaginación volcánica. Cuando se le metía una idea en la cabeza, casi era imposible arrancársela. Estaba ya acostumbrado a la adoración y al homenaje de Juanita. La desdeñosa burla de su pelirroja amiga resultaba una novedad y, sin que supiera explicarse por qué, le intrigaba y le fascinaba. Evocó, mentalmente, su excitada carita, al describir la esperada comida. Concibió, mentalmente también, un vívido cuadro de la larga espera de la noche de Nochebuena, de cómo se iría disipando su esperanza y del amargo desencanto final. Mientras libraba luchas enconadas, con bolas de nieve, contra Pelirrojo, Douglas y Enrique; mientras molestaba a los pacíficos transeúntes con proyectiles de nieve bien dirigidos; mientras se magullaba él y magullaba a casi toda su familia en las pistas de hielo que se habían hecho en el jardín, para patinar; mientras se apropiaba la ropa de su familia para vestir a diversas figuras de nieve; mientras cruzaba todo el hielo (preferiblemente agrietado) de la vecindad, siendo salvado varias veces de una muerte cierta en el agua; mientras se entregaba a todas estas ligeras diversiones, siempre conservaba vívido en su memoria el cuadro del desencanto de la niña pelirroja.

Se acercó el día de su fiesta.

—¡«Mi» fiesta! —exclamaba, con amargura, cuando alguno de su familia la mencionaba—. Yo no la «quiero». No quiero a Juanito Brent ni a ninguno de esos.

—Pero quieres que vengan Pelirrojo, Douglas y Enrique —le dijo su madre.

—A ellos los puedo tener cuando quiera y no me gusta verlos en fiestas. No son lo mismo. No me gusta a «nadie» en las fiestas. ¡No «quiero» ninguna fiesta!

—Es «necesario» que des una fiesta, Guillermo, para invitar a los que te han invitado.

—¿Qué se adelanta con eso? —gimió el niño.

Como de costumbre, dijo él la última palabra; pero no convenció a nadie. Empezaron con él una hora antes de que llegara ninguno de los invitados. Le cepillaron, le fregaron, le rasparon y le limpiaron. Le comprimieron dentro de un traje de Eton y le pusieron zapatos de charol y, por fin, le depositaron en la sala acobardado, abatido y quebrantado.

Empezaron a llegar los invitados. Guillermo estrechó, cortésmente, la mano de tres extraños que brillaban a fuerza de jabón, llevaban el pelo excesivamente cepillado y vestían trajes estilo Eton, y que, en la vida normal, eran Pelirrojo, Douglas y Enrique. Se sentaron y se miraron unos a otros en silencio nada natural. No se les ocurría nada que decirse. Los tópicos usuales parecían vedados por su traje de fiesta y por la naturaleza de la ocasión. Acostumbraban celebrar sus reuniones no oficiales con lucha grecorromana improvisada. No siéndoles permitido eso, se sentían fuera de su ambiente y cohibidos. Guillermo era el «anfitrión»; ellos, «invitados». Todos ellos habían escuchado los consejos finales de sus madres en los que las palabras «modales» y «cortesía» figuraban a frecuentes intervalos. Eran, en efecto, de momento, extraños completos.

Entonces llegó Juanita y rompió el anormal silencio.

—¡Hola, Guillermo! ¡Oh, Guillermo! ¡Qué «guapo» estás!

Guillermo sonrió cortésmente; pero, interiormente, se enterneció. Siempre es un consuelo saber que uno no ha sufrido en vano.

—¿Cómo estás? —inquirió, haciendo una rígida reverencia.

Luego llegó Juanito Brent y, tras él, legión de niñas y de niños.

Guillermo saludó a amigos y enemigos con la misma fría cortesía.

Poco rato después llegó la actuación del prestidigitador.

Guillermo había visto al prestidigitador en varias fiestas y le despreciaba de todo corazón. Despreciaba sus chistes estúpidos y su risa atiplada y se sabía todos sus juegos de manos de memoria. Se sentaron en filas delante de él —niños de rostro brillante, bien peinados, con traje estilo Eton, y cuellos muy brillantes también— y niñas elegantemente vestidas de blanco, con lazos de colores en el cabello. Guillermo se sentó en la fila de atrás, cerca de la ventana y a su lado se sentó Juanita. Esta le miró, simpatizando con él en silencio. Escuchó la voz monótona del prestidigitador.

—Ahora, señoras y caballeros, me tragaré estas tres agujas y estos tres hilos y, en seguida, sacaré cada aguja enhebrada. ¿Quiere acercarse alguna señora y examinar las agujas? Las señoras debieran saber todo lo que haya que saber en cuanto a agujas se refiere.

Guillermo frunció el entrecejo y sus pensamientos volaron hacia la casita de la callejuela. Era Nochebuena. Su padre «iba a salir». Ella estaría aguardando, esperando con los ojos muy abiertos el banquete que le había pedido a Papá Noel para dar la bienvenida a su padre. Era una lástima. No había derecho. Era una tonta, sin embargo, por no creerlo. Ya le había dicho que Papá Noel no existía.

—Ahora, señoras y caballeros, sacaré las tres agujas enhebradas. Fíjense bien, señoras y caballeros. ¡Va! ¡Una…! ¡Dos…! ¡Tres…! No les aconsejo a ninguno de ustedes que prueben este juego. Las agujas son muy indigestas para ciertas personas. ¡Ja, ja, ja!

Guillermo miró hacia el reloj y exhaló un suspiro. Fuera como fuese, pronto sería la hora de cenar y la cena era muy buena, porque ya la había visto.

De pronto, la expresión de esfinge desapareció de su rostro. Soltó una exclamación y su rostro se iluminó. Juanita le miró.

—¡Ven! —dijo el niño, levantándose, cautelosamente, de su asiento.

La habitación estaba a media luz y el prestidigitador sacaba, en aquel momento, un conejo de la punta de su zapato izquierdo, de forma que muy pocas se dieron cuenta de que Guillermo salía, subrepticiamente, por la ventana, seguido de Juanita, que siempre le obedecía a ciegas.

—¡Aguarda aquí! —susurró él en la oscuridad.

Ella aguardó, tiritando en su delgado vestido de muselina, hasta que regresó Guillermo de la cuadra empujando un carrito de mano compuesto de un cajón grande con ruedas y con unas varas. Lo acercó a la ventana del comedor.

—¡Ven! —susurró otra vez.

Siguiendo su ejemplo, empezó a transportar los platos de emparedados, embutidos, tartas de carne, pan y mantequilla, dulces y bizcochos de todas clases desde la mesa al carrito. Encima de todo colocaron, cuidadosamente, flanes y demás pastelería delicada.

—¿Para qué es, Guillermo?

—Es el secreto —contestó el muchacho.

—¿Voy ya a ayudar? —preguntó ella, encantada.

Él movió, afirmativamente, la cabeza.

—Aguarda un segundo —dijo.

Y salió del comedor y subió la escalera.

Regresó con un lío de ropa que empezó a poner en orden en el jardín. Primero se puso su albornoz encarnado; luego se envolvió una bufanda blanca a la cabeza, atándosela por debajo de la barbilla, de forma que colgaran las dos puntas.

—Estoy disfrazándome de Papá Noel —se dignó explicar—. Y quiero hacer creer que esto blanco es pelo y barba. Y esto es para que te lo pongas tú y no tengas frío.

—¡Oh!, ¡qué «bien», Guillermo! Pero no es mi capa. ¡Es la de Sadie Murford!

—¡Es igual! ¡Puedes usarla! —dijo Guillermo, con generosidad.

Luego, asiendo las varas del carrito, echó a andar hacia la puerta del jardín. De la sala llegaba a sus oídos el coro de exclamaciones de encanto al sacar el prestidigitador una pecera de su cabeza. En la cocina sonaban las risas de la servidumbre. Sólo en el comedor, con su enorme mesa vacía, reinaba el silencio.

Tiraron calle abajo sin hablar, hasta que Juanita soltó una risita excitada.

—¡Esto sí que es «divertido», Guillermo! ¿Qué vamos a hacer?

—Ya lo verás. Más vale que no te lo diga aún. Prometí una promesa.

—Bueno, Guillermo —dijo la niña con dulzura—; no me importa ni pizca.

La noche era oscura y algo nebulosa, de forma que la extraña pareja llamó muy poco la atención, salvo cuando pasaban junto a algún farol. Entonces sí que se paraba la gente y miraba a Guillermo boquiabierta.

Por fin torcieron por una callejuela en dirección a una puerta que estaba abierta. Dentro del cuarto había una mesa vacía a la que estaba sentada una niña, con sus ojos azules y llenos de ansiedad clavados en la puerta.

—Dios quiera que llegue aquí antes que papá —dijo—. No me gustaría que llegase papá y no lo encontrara todo preparado.

La mujer que yacía en el lecho cerró los ojos.

—No creo que venga ya, querida. Tendremos que pasarnos sin él.

La niña se puso en pie de un salto, cubriéndose sus pálidas mejillas de colorido.

—¡Oh, «escucha»! —exclamó—. ¡«Algo» viene!

Escucharon, conteniendo el aliento, mientras que el sonido de ruedas bajaba por la calle en dirección a la casa. De pronto… un carrito viejo apareció en el umbral y, detrás de él, Guillermo con su extraña indumentaria, y Juanita con su blancura de hada.

—¡Oh! ¡Oh! —exclamó—. ¡Es Papá Noel acompañado de su hada!

Sin articular palabra, Guillermo metió el carrito en la casa y empezó a sacar su contenido y colocarlo sobre la mesa. Primero los flanes y dulces delicados; luego las tartas de carne, las pastas, los embutidos, los emparedados, las galletas y los pasteles cubiertos de azúcar, rellenos de crema, de ciruelas, de nueces, de frutas.

La niña no podía ni hablar. La enferma les miraba muda de asombro. De pronto:

—Pero… ¡si usted es el niño con quien estuvo ella hablando! —exclamó—. Es usted muy bueno. ¡Se estaba llevando un disgusto…! Le hubiera partido el corazón el que no hubiese llegado nada y yo nada podía hacer. ¡Es usted muy bueno, señorito!

Se le nublaron los ojos.

Juanita colocó el último pastel sobre la mesa y Guillermo, que tenía un poco de calor después de sus esfuerzos, se quitó la bufanda.

La niña soltó una risa que era medio sollozo.

—¡Oh! ¡Qué «delicia»! ¡Soy más feliz…! Eres ese niño tan raro, vestido de Papá Noel, ¿verdad? O… ¿te mandó Papá Noel? O… ¿eres tú Papá Noel? ¿Puedo besar al hada? ¿Le molestaría? ¡Es tan hermosa…!

Juanita se acercó y la besó tímidamente y la enferma sonrió, emocionada.

—Son ustedes dos muy buenos —dijo otra vez.

Entonces se abrió la puerta y el dueño y señor de la casa entró, después de seis meses de ausencia. No entró cohibido ni mucho menos. Entró alegremente, como un padre que regresa de unas vacaciones bien merecidas.

—¡Hola, mujer! ¡Hola, nena! ¡Hola! ¿Qué es todo esto? —Vio a Guillermo—. ¡Hola, señorito!

—Felices Pascuas —murmuró Guillermo, cortésmente.

—Igualmente y para muchos años. ¿Cómo estás, mujercita? ¿Te ha cuidado bien la niña? ¡Muy «bien»! «¡Caramba!». ¿De dónde han salido todos estos comestibles? Se me hace la boca agua. No he visto nada como esto… desde hace la «mar» de tiempo.

Hubo un torrente de explicaciones, hablando todos a la vez. El hombre rio al final.

—Bueno, pues les estamos muy agradecidos a este señorito y a la señorita y ahora cenaremos como es debido. Esto está bueno… ¡vaya si lo está! Ahora, mujercita, date un buen banquete. Antes de empezar, propongo que demos un viva a estos señoritos. Hip, hip, hip, «¡hurrah!». Ahora, señorita, venga usted aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Quién quiere un pastel de carne? ¿Quién quiere un pastel de carne? ¡Vamos, mujercita! Eso es. Todos comeremos pasteles de carne. Esto sí que es Nochebuena, ¿eh? No hemos tenido una Nochebuena como esta desde hace muchos años. Date prisa, hija mía. No te pases todo el tiempo riendo.

Rieron y charlaron alegremente. La enferma se incorporó en su lecho, con los ojos muy brillantes y las mejillas coloreadas. Para Guillermo y Juanita aquello era como un sueño extraño y maravilloso.

En aquel preciso momento, la señora Brown se había dejado caer en una silla del comedor, a punto de echarse a llorar, y veinte pares de ojos hambrientos y horrorizados y veinte caritas muy limpias y boquiabiertas, contemplaban la desierta mesa del comedor. Y el grito que todos corearon, fue:

—«¿Dónde está Guillermo?».

Y después:

—«¿Dónde está Juanita?».

Registraron casa, jardín y cuadra, en vano. Enviaron a los veinte invitados enfurecidos a sus respectivas casas sin cena.

—¿Se ha comido Guillermo «toda» nuestra comida? —preguntaron.

—¿Dónde «está»? ¿Se ha muerto?

—La gente no se olvidará nunca —gimió la señora Brown—. Es terrible. Y… ¿«dónde» está Guillermo?

Telefonearon a todas las comisarías de los alrededores.

—Si se han comido todo eso los dos —dijo la señora Brown, con desesperación—, ¡se «morirán»! ¡A lo mejor se están muriendo en algún hospital en estos momentos! Y… ¡ya podía la señora Murford dejar de telefonear preguntando por la capa de Sadie! ¡Ya le he dicho que no está aquí!

Entretanto, en la casita de una callejuela no muy lejana se bailaba, se cantaba y se jugaba.

—Nunca he pasado tan buen rato en mi vida —aseguró Sheila, al final de uno de los muchos juegos que les había enseñado Guillermo—. ¡Nunca, «nunca»…!

—No nos olvidaremos de usted así como así, jovencito —agregó su padre—, ni de la señorita tampoco. Hablaremos mucho de esta ocasión.

Juanita estaba sentada en la cama riendo, jadeante, arreglándose el pelo.

—Me gustaría —murmuró Guillermo, con nostalgia—, me gustaría que me dejara acompañarle un día cuando fuese a robar.

—No voy a volver a robar, señorito —dijo su amigo, solemnemente—. Tengo trabajo… una colocación segura… de albañil, y pienso conservarla.

Todas las cosas buenas se terminan tarde o temprano y por fin Guillermo volvió a ponerse su albornoz encarnado y Juanita la capa y ayudaron a guardar en la despensa lo que había sobrado de la fiesta. Con los restos, el ex ladrón y su familia, tendrían para comer durante muchos días más. Luego cogieron el carrito vacío y, después de una despedida cariñosa, emprendieron el camino de regreso a su casa.

El señor Brown había vuelto y se había hecho cargo de las operaciones.

Ethel estaba sollozando en el diván de la biblioteca.

—¡Oh, querido Guillermito! —gemía—. ¡Ojalá hubiese sido siempre bondadosa para con él!

La señora Brown estaba sentada, pálida y demacrada, en el sillón.

—Aún queda por ver el canal de Roxborough, Juan —decía, desfallecida—. Y la madre de Juanita dirá siempre que nosotros tuvimos la culpa. ¡Oh, «pobre». Guillermo!

—El canal está a más de diez millas de aquí —dijo su esposo, secamente—. No creo que ni el propio Guillermo…

Llamó al teléfono con rabia.

—¡Cuidado que es torpe esta maldita policía! ¡Diga! ¿Hay noticias? Un niño, una niña y la cena de veinte personas no desaparecen así como así. No; no había habido «ningún» disgusto en casa. Con toda seguridad lo «habrá» cuando vuelva a aparecer; pero no lo había habido antes. Si quería escaparse de casa, ¿para qué se iba a cargar con la comida de veinte personas? Pero… ¡aguarde un momento!

La puerta de la calle se abrió y la señora Brown salió, corriendo, al vestíbulo.

Se oyó una voz conocida, hablando aprisa y con irritación.

—No hice más que marcharme. Me acordé de una cosa que quería hacer. Sí; «sí» que me llevé la cena. La necesitaba para algo. Es un secreto el porqué yo la necesitaba. Yo…

—«¡Guillermo!» —gritó el señor Brown.

Durante todas las escenas que siguieron, Guillermo guardó un silencio todo dignidad, hasta el punto de negarse a dar explicación alguna de su conducta. Las únicas explicaciones que pudieron obtenerse, se filtraron de casa de Juanita por mediación del teléfono.

—Fue una idea de Guillermo —dijo la mamá de Juanita, quejumbrosa—. Juanita no hubiera hecho «nada» si Guillermo no la hubiese poco menos que «obligado». Supongo que habrá pescado una pulmonía. Está en la cama ahora…

—Sí; y Guillermo también. No «concibo» para qué habrán querido llevarse toda esa comida. Y no era más que un hombre vulgar, recién salido de la cárcel. Es terrible. Dios quiera que no hayan aprendido palabrotas. ¿Le ha dado usted un poco de quinina a Juanita? ¡Oh!, la señora Murford acaba de telefonear preguntando si ha aparecido la capa de Sadie. ¿Quiere usted mandarla? ¡Estoy más «disgustada» por todo lo ocurrido…! ¡Si no fuese hoy Nochebuena…!

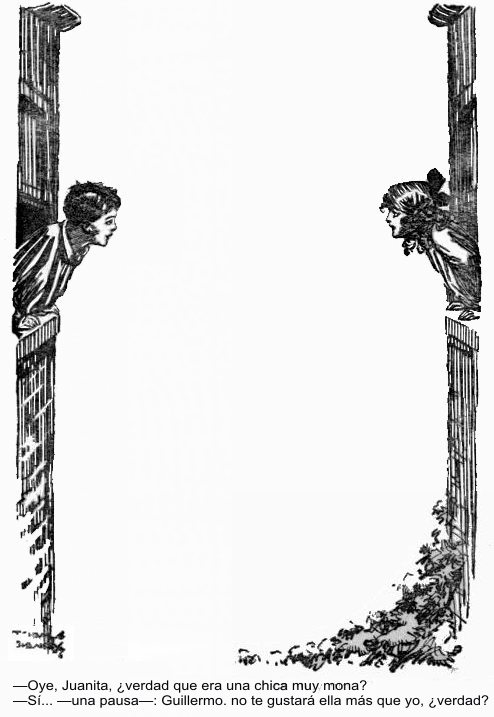

Las casas ocupadas por las familias de Guillermo y de Juanita estaban separadas; pero las ventanas de las alcobas de Guillermo y de la niña estaban una frente a la otro y sólo mediaba, entre ellas, una distancia de cinco metros aproximadamente.

Cuando yacía, soñoliento, en la cama, llegó a oídos de Guillermo el ruido de un leve repiqueteo en los cristales. Se levantó y abrió la ventana. En la de enfrente, una figurita, vestida de blanco, estaba asomada. Sus áureos rizos brillaban a la luz de la Luna.

—Guillermo —susurró—, tiré unas cuentas contra tu ventana para ver si estabas despierto. ¿Estaba tu familia muy furiosa?

—Una barbaridad.

—La mía también. A mí no me importó. ¿Y a ti?

—Tampoco. Ni pizca.

—Guillermo, ¿verdad que fue «divertido»? Quisiera que estuviese empezando todo ahora otra vez. ¿Y tú?

—Ya lo creo. Oye, Juanita, ¿verdad que era una chica muy mona y que bailaba muy bien?

—Sí… —una pausa y luego—: Guillermo, no te gustará ella más que yo, ¿verdad?

Guillermo reflexionó.

—No —contestó, por fin.

Se oyó, en la oscuridad, un dulce suspiro de alivio.

—¡«Cuánto» me alegro! Buenas noches, Guillermo.

—Buenas noches —contestó Guillermo, soñoliento, volviendo a cerrar la ventana.

F I N