Cuando Guillermo le vio por primera vez, estaba apoyado contra la pared de la taberna «El león blanco», mirando a los transeúntes con una sonrisa melancólica en su patibulario rostro.

Cualquiera que se hubiese fijado un poco en él, se hubiera dado cuenta de que no limitaba su atención al exterior de «El león blanco».

Guillermo, que Iba seguido de su querido perro de raza desconocida, pasaba, cuando algo llamó su atención. Se detuvo y volvió la cabeza. Luego, girando sobre sus talones, se paró delante de la desgarbada y alta figura, mirándole con franca e impertinente curiosidad.

—¿Quién se las cortó? —preguntó, por fin, en reverencioso susurro.

El hombre alzó las manos y se acarició el largo cabello.

—Eso ya es preguntar —dijo, con una sonrisa.

—Bueno, pues, ¿quién lo «hizo»? —Insistió Guillermo.

—¡Qué más quisieras tú que te lo dijera! —respondió su nuevo amigo, cambiando el peso del cuerpo de uno a otro pie—. ¿Te enteras?

—Se las cortaron en la guerra —aseguró Guillermo, convencido.

—No es verdad. He estado en la guerra, claro está. Te digo que he estado en la guerra y esa es la verdad. Pero no me las cortaron en la guerra. Bueno, dejaré de tomarte el pelo. Te diré la verdad. ¡Nunca las tuve! «vaya».

Guillermo se puso de puntillas para mirar por debajo del desgreñado cabello los agujeritos que en su singular y nuevo amigo hacían las veces de orejas. En sus ojos brillaba la admiración.

—¿«Nació» usted sin ellas? —dijo, con envidia.

Su amigo movió, afirmativamente, la cabeza.

—Pero no le digas una palabra a nadie —prosiguió, con modestia, aun cuando parecían halagarle el evidente respeto y la admiración del niño—. No quiero que se entere la gente, ¿sabes? Estas cosas «señalan» a un hombre. Por eso me dejo el pelo largo, ¿sabes? anda, bebe algo.

Asomó la cabeza a la ventana de «El león blanco» y gritó:

—¡Una gaseosa para este señorito!

Guillermo le siguió hasta una mesita que había colocado en el soleado pórtico, con el corazón henchido de orgullo. Se sentó y empezó a beber la gaseosa con aires de hombrecillo. Su amigo, que dijo llamarse señor Nadie, exteriorizó un profundo interés por él. Le hizo hablar hasta enterarse de dónde vivía, cuántos eran de familia, con qué se cerraban puerta y ventanas, qué servicios de plata había en la casa y qué joyas tenía su madre.

Guillermo, con la vista clavada en las orejas del señor Nadie, dio, sin vacilar, todos los informes que le pedían, encantado de poder interesar, de alguna manera, a aquel ser tan misterioso y que tanto le intrigaba.

—Hábleme de la guerra —dijo, por fin.

—No estuvo mal mientras duró —aseguró el señor Nadie, con un suspiro—. No estuvo mal; pero supongo que, como la mayoría de cosas de este mundo, no podía durar eternamente, ¿sabes?

Guillermo soltó el vaso de gaseosa, vacío, y se inclinó sobre la mesa, casi mareado por el romanticismo que se le antojaba ver en la situación. ¿Había hecho «aquello» Douglas, o Enrique, o Pelirrojo, o cualquiera de los niños que se sentaban a su lado en el colegio y tomaban parte en las sosas diversiones proporcionadas por las autoridades de la escuela? ¿Se habrían sentado alguna vez a una mesa de verdad, bebiendo gaseosa con un hombre que no tenía orejas, que había luchado en la guerra y que parecía capaz de haber hecho «cualquier cosa»?

El perro, entretanto, se hallaba sentado sobre los cuartos traseros, intentando cazar moscas y francamente aburrido.

—Oiga —preguntó Guillermo en sibilante susurro—, ¿ha «matado» usted a alguien alguna vez?

El señor Nadie rio de una forma que a Guillermo se le heló la sangre en las venas.

—¿Que si he matado yo a alguien? ¿Yo? «¡Centenares!».

Guillermo exhaló un suspiro de satisfacción. Se hallaba ante la aventura y el romanticismo personificados.

—¿Qué hace usted ahora que se ha acabado la guerra?

El señor Nadie guiñó un ojo.

—Eso sería mucho decir, ¿no te parece?

—Guardaré el secreto —aseguró el niño—. No se lo diré nunca a nadie.

El señor Nadie movió, negativamente, la cabeza.

—¿Para qué lo quieres saber, después de todo?

El niño contestó con avidez, brillándole los ojos:

—Porque quisiera yo hacer lo mismo cuando sea mayor.

El señor Nadie echó hacia atrás la cabeza y emitió carcajada tras carcajada.

—¡Recristo! —exclamó, limpiándose los ojos—. ¡Yo me troncho! Eso sí que ha estado bueno. Aguarda, muchacho, aguarda a que hayas crecido y a ver lo que dice tu papá a todo eso. ¡Recristo!

Se puso en pie y se caló la gorra hasta las orejas.

—Bueno, muy buenas tardes, amigo.

Guillermo le miró, con nostalgia.

—Me gustaría volverle a ver, señor Nadie; de veras que me gustaría. ¿Estará aquí esta tarde?

—¿Para qué quieres volverme a ver? —preguntó el interpelado, con desconfianza.

—Me es usted «simpático» —aseguró el niño, con fervor—. Me gusta su forma de hablar, y las cosas que dice, y quiero enterarme de lo que hace usted.

El señor Nadie se sentía evidentemente, halagado.

—Es posible que venga por aquí otra vez esta tarde, aunque no prometo nada, ¿sabes? Tengo que tener cuidado de quién me ve, quién me oye y a dónde voy. Eso es lo peor de no tener orejas, ¿sabes?

Guillermo no sabía; pero el caso le emocionaba.

—Y no le digas a nadie que me has visto ni digas una palabra de mí —prosiguió el hombre.

Calándose aún más la gorra, el señor Nadie echó a andar carretera abajo, dejando a Guillermo que pagara la gaseosa con su último penique.

Se dirigió a casa decidido a emprender la carrera del crimen. Esperaba oposición por parte de su padre y de sus hermanos; pero su decisión estaba tomada. Se preguntó si resultaría muy doloroso hacerse cortar las orejas.

Entró en el comedor con aire de profundo misterio, echándose la gorra sobre los ojos y mirando, amenazador, en torno suyo.

—Guillermo, ¿qué «significa» eso de que entres en casa con la gorra puesta? Quítatela inmediatamente.

Guillermo suspiró. Se preguntó si el señor Nadie tendría madre.

Cuando volvió de obedecer, se sentó y empezó a modelar de nuevo su vida mentalmente. No sería explorador después de todo, ni maquinista, ni deshollinador. Sería un hombre de misterio, un asesino, un luchador, un falsario. Se tocó las orejas y les dio un tironcito de prueba. Parecían encajadas bastante fuerte. Miró con inexpresable desdén a su padre, que acababa de entrar. La vida sin mácula de su padre se le antojaba, en aquel momento, completamente despreciable.

—Los Wilkinson de Todfoot han sido víctimas de un robo con fractura —estaba diciendo la señora Brown—. A ella le han robado «todas» las joyas. Creen que se trata de una cuadrilla. No ocurre más que en los pueblos de los alrededores. Parece haber un robo todos los días.

Guillermo expresó su sorpresa.

—¡Recristo! —exclamó.

El señor Brown se volvió y miró a su hijo.

—¿Me es lícito preguntar —dijo con cortesía— dónde aprendiste esa expresión?

—La aprendí de uno de mis amigos —contestó Guillermo, con orgullo.

—En tal caso, te agradecería mucho que procuraras no airear el vocabulario de tus amigos en esta casa.

—Quiere decir con eso —la señora Brown tradujo—, que no debes repetirlo, Guillermo. «¡Nunca!».

—Bueno —contestó Guillermo—, no lo haré, ¿sabes? Que me ahor… No lo haré. Yo me troncho. ¿Sabes?

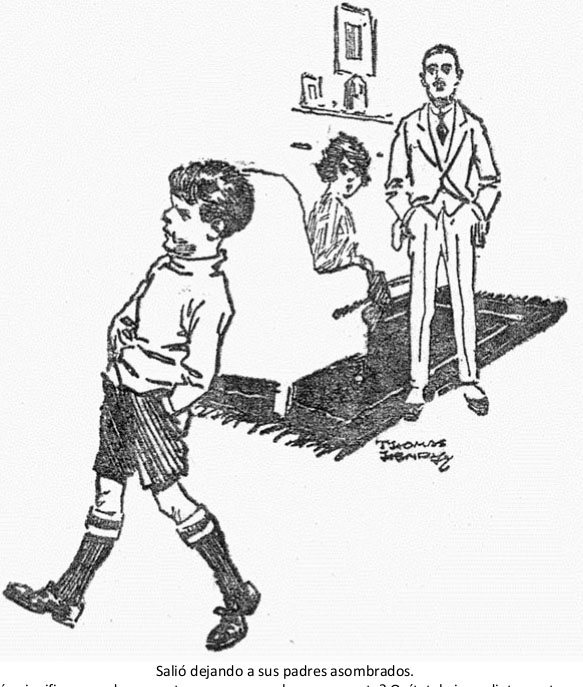

Salió del cuarto con una expresión mezcla de misterio y de dignidad, dejando a sus padres mudos de asombro.

Aquella tarde volvió a «El león blanco». El señor Nadie se hallaba apoyado contra la pared, en la sombra, donde menos llamara la atención.

—¡Hola, amigo! —le saludó a Guillermo—. ¡Bonito perro!

Guillermo miró con orgullo al animal.

—No encontrará usted —dijo, orgulloso y sin mentir—; no encontrará otro perro como este en… en muchas «leguas» a la redonda.

—¿Vale algo como guardián?

—¿Que si vale? —exclamó el niño, casi indignado por la pregunta—. ¡No hay cosa para la que no valga!

—¡Hum! —murmuró el señor Nadie, mirándolo, pensativo.

—Hábleme de cosas que haya hecho —le suplicó Guillermo.

—Sí que lo haré; pero dime tú a mí primero quién vive en todas estas casas tan bonitas y todo lo que sepas de ellos. ¿Sabes?

Guillermo lo hizo de mil amores y la extraña pareja echó a andar en dirección a la casa del muchacho. Este se detuvo a la verja y reflexionó. Luchaban en él sus instintos de hospitalidad y la sospecha de que su familia no dispensaría al señor Nadie la acogida ni le trataría con la cortesía que se deben a un invitado. Miró la gorra verdinegra y vieja del señor Nadie, su cabello largo y desgreñado; su rostro sucio, surcado de arrugas, astuto y viejo; su traje lleno de barro y sus botas abiertas por la puntera y decidió que su madre no le permitiría entrar en la sala.

—¿Quiere usted dar la vuelta y ver nuestro jardín por atrás? —preguntó, por fin—. Si nos metemos por detrás de esos matorrales y seguimos a lo largo de la pared, nadie nos podría ver.

Con gran alivio de Guillermo, el señor Nadie no pareció molestarse porque le propusiera obrar con tanta cautela. Avanzaron, pegados a la pared, en silencio, salvo por el perro, que se empeñó en jugar con los cordones de los zapatos del señor Nadie. Llegaron a una parte del jardín que no era visible desde la casa y se sentaron junto al pie de un árbol umbrío.

—Quizá —sugirió el señor Nadie, con cortesía—, te sería posible traerme un poco de té sin que nadie se enterara.

—Se lo preguntaré a mamá… —empezó a decir Guillermo.

—Oh, no —contestó el otro, con modestia—. No quiero molestar a nadie. Me conformo con una rebanada de pan si puedes encontrarla sin molestar a nadie, ¿sabes?

Guillermo tuvo una brillante idea.

—Crucemos esa ventana y entremos —propuso—. Es la biblioteca y nadie la usa más que papá y él no vendrá hasta más tarde.

El señor Nadie se empeñó en atar primero al perro; luego entró, ágilmente, por la ventana. Guillermo expresó su admiración.

—¡Qué bien lo ha hecho usted! —exclamó.

El señor Nadie guiñó un ojo.

—No es la primera vez que entro por una ventana, amigo y apuesto a que no será la última. Ni mucho. ¿Sabes?

Guillermo le siguió más despacio. Le brillaba la mirada de orgullo. Aquel héroe romántico y aventurero era ya su invitado.

—Está usted en su casa, señor Nadie —dijo, con aire de exagerada cortesía.

El señor Nadie tomó sus palabras al pie de la letra. Se vació en el bolsillo la caja de puros del señor Brown. Se bebió tres copas de whisky del señor Brown. Mientras Guillermo estaba de espaldas, se llenó los bolsillos con los objetos de plata que adornaban la repisa de la chimenea. Empezó a inspeccionar los cajones de la mesa del señor Brown.

De pronto:

—¡Guillermo! ¡Ven a tomar el té!

—Usted quédese aquí —susurró el niño—. Yo ya le traeré algo que comer.

Pero la suerte le fue adversa. Había invitados y se estaba tomando el té en la sala. Estaba la señora de Vere Carter (una vecina), en todo su esplendor. Se levantó de su asiento con un murmullo de alegría.

—¡Guillermín! ¡Encanto! ¡Preciosidad!

Con un brazo aplastó al enfurecido Guillermo contra ella; con la mano libre le acarició el cabello. Luego el niño, en abatido silencio, se sentó en un rincón y se puso a comer pan con mantequilla. Cada vez que se disponía a meterse un pedazo en el bolsillo, se encontraba con la mirada de su madre o de la señora de Vere Carter fija en él y no tenía más remedio que comerse el pan. Permaneció sentado, triste y sudoroso, pensando en la heroica figura que se estaba muriendo de hambre en la habitación vecina y formó el plan de saquear la despensa en cuanto pudiera retirarse sin llamar la atención. De vez en cuando le dirigía una mirada maligna a la señora de Vere Carter y hacía un movimiento con las manos, como si se estuviera echando una gorra sobre los ojos. Hasta supo rodear de cierto misterio la operación de comer.

Entonces entró Roberto, su hermano mayor, seguido de un hombre pálido y delgado que usaba lentes y tenía el pelo largo.

—Este es el señor Lewes, mamá —dijo Roberto con gesto de orgullo y de triunfo—. Es el director de «Cuerdas de Violín».

El anuncio causó sensación. Roberto había hablado, con frecuencia, de su famoso amigo. Es más, la familia de Roberto estaba harta ya de oír su nombre; pero era la primera vez que Roberto le había invitado a visitar la casa.

El señor Lewes hizo una reverencia con expresión fija y severa y gesto de importancia, como si quisiera dar a entender a todos los circunstantes que su fama era más bien una carga para él que un placer. La señora de Vere Carter se aturdió un poco, porque «Cuerdas de Violín» tenía una columna dedicada a Ecos de Sociedad y una página de «Rumores de la ciudad», y la mayor ambición de la señora de Vere Carter era ver su nombre en letras de molde.

El señor Lewes se arrellanó en su asiento, tomó la taza de té como si fuera una responsabilidad más que le cargaron encima y empezó a hablar. Hablaba, aparentemente, sin pararse a respirar. Empezó por el tiempo, derivó hacia el arte y la música y empezaba un monólogo sobre la novela, cuando Guillermo se puso en pie y salió, cautelosamente, del cuarto. Halló al señor Nadie debajo de la mesa de la biblioteca, porque había oído ruido en la cocina y temía que pudiera presentarse alguien. Se le habían caído del bolsillo al suelo un cigarro puro y un objeto de plata, que se apresuró a volverse a guardar. Guillermo se acercó, echó maravillado, otra mirada al lugar donde faltaban las orejas al hombre, y exhaló un suspiro de alivio. Mientras se hallaba separado de su singular amigo, había concebido la horrible sospecha de que tal vez hubiera soñado todo aquello.

—Iré a la despensa y le traeré algo —dijo—. Usted quédese aquí.

—Me parece a mí, amigo —dijo el señor Nadie—; me parece que iré a echar un vistazo por el piso de arriba tranquilamente. No es preciso que se lo digas a nadie. ¿Sabes?

Volvió a guiñar el ojo.

Salieron, de puntillas, al vestíbulo; pero… la puerta de la sala estaba entreabierta.

—¡Guillermo!

Al niño le dio un vuelco el corazón. Oyó a su madre cruzar el cuarto y luego la vio asomarse a la puerta. Es su rostro se reflejó el más profundo horror al caer su mirada sobre el señor Nadie.

—«¡Guillermo!» —exclamó.

No hay pluma que pueda describir lo que, en aquel momento, experimentó Guillermo. Buscó, desesperadamente, una explicación que justificara la presencia de su amigo. ¡Con qué orgullo y sangre fría había anunciado Roberto a su invitado! Guillermo decidió intentar hacer lo mismo. Entró, osadamente, en la sala.

—Este es el señor Nadie, mamá —anunció, con aplomo—. No tiene orejas.

El señor Nadie se hallaba en segundo término, aguardando acontecimientos. La huida resultaba imposible. La presentación no surtió efecto. Los cinco rostros silenciosos que tenían clavada la mirada en Guillermo, no reflejaban más que horror. Hizo un último esfuerzo.

—Ha estado en la guerra —dijo—. Ha… ha matado a gente.

Entonces ocurrió algo inesperado.

La señora de Vere Carter se puso en pie, con una sonrisa de bienvenida. Mentalmente, veía ya el emocionante relato en letras de molde: el héroe andrajoso; la dama gentil; la era de la democracia. El escenario estaba preparado y aquel joven pálido y moreno no tenía más que mirar y escuchar.

—¡Ah! ¡Uno de nuestros queridos héroes! ¡Pobre hombre! Una taza de té, querida —esto, a la madre de Guillermo, que estaba muda de asombro—. Y puede sentarse, ¿no es cierto? —Procuró volver la cara hacia el sardónico señor Lewes. Era preciso que no perdiera un gesto ni una palabra—. ¡Qué orgullosos estamos de poder hacer algo por nuestros queridos héroes! ¿Lo herirían, tal vez? ¡Ah! ¡pobre hombre!

Le llevó una taza de té y pan y mantequilla y pasteles. Guillermo se sentó humildemente en una silla, con el rostro algo pálido. El señor Nadie, cuya filosofía era aceptar los bienes que le mandaran los dioses y no preocuparse del porvenir, empezó a comer con apetito.

—¿Anda usted buscando trabajo? —preguntó la señora de Vere Carter, inclinándose hacia adelante en su asiento.

El interpelado contestó con sencilla y varonil franqueza:

—Mal rayo me parta si eso es verdad. ¿Sabe?

El señor Lewes empezó a discutir con Roberto. La señora de Vere Carter alzó la voz.

—¡«Cuánto» debe de haber sufrido usted! Sí; tiene en el rostro una indeleble expresión de sufrimiento. ¿Un trozo de metralla? ¿De diez pulgadas de lado? ¿Que le entró por una cadera y le salió por la otra? ¡Oh! ¡Pobre hombre! ¡«Cuánto» padezco por usted! ¡Cómo desaparecen todas las distinciones de clase en estos momentos! ¡Cómo…!

Hizo una pausa mientras el señor Nadie bebía el té. Es más, toda conversación cesó mientras el señor Nadie bebía el té, de igual manera que cesa toda conversación en una estación mientras pasa un tren.

La señora Brown miró, con impaciencia, a su alrededor. Cuando el señor Nadie hubo consumido un plato de emparedados, otro de pan y mantequilla y la mitad de un enorme pastel, se puso en pie lentamente, conservando una mano puesta sobre el bolsillo que contenía los adornos de plata.

—Bueno, señora —dijo, llevándose la mano a la gorra—. Muchas gracias. Me ha sabido a gloria el té. De veras. Ha sido un té magnífico. Y no olvidaré su bondad para con un pobre ex soldado —le guiñó un ojo a Guillermo—. Muy buenas tardes a todos.

La señora de Vere Carter le acompañó hasta la puerta y Guillermo le siguió como si estuviera soñando.

La señora Brown recobró, por fin, la voz.

—Más vale que hagamos desinfectar la silla —murmuró, dirigiéndose a Ethel.

Entonces regresó la señora de Vere Carter, sonriendo para sí y mirando al joven director, calculadora.

«Fui testigo de una escena conmovedora en el salón de una casa suburbana el otro día…». El artículo podía empezar así.

Guillermo siguió a su amigo, que dio otra vez la vuelta a la casa y se acercó a la ventana de la biblioteca. Allí se volvió hacia él con amistosa sonrisa.

—Voy a echar ese vistazo que te dije al piso de arriba ahora mismo, ¿sabes? —dijo—. Y, te lo repito: no es necesario que le digas nada a nadie, ¿sabes?

Con aquel gesto característico que tanto le encantaba al niño, se echó la gorra sobre los ojos y se fue.

Guillermo subió al piso unos minutos después y encontró a su amigo junto a la ventana del descansillo, con los bolsillos llenos hasta rebosar.

—Voy a probar esta ventana, amigo —dijo, rápidamente—. Veo a tu papá entrar por la puerta del jardín. Empújame. ¡Date prisa!

El señor Brown entró en la sala.

—Esta vez le ha tocado a Mulrayd —dijo—. Le han quitado todos las joyas a su esposa. Pero hay una pista. Se trata de una cuadrilla, en efecto, y uno de los ladrones es un hombre que no tiene orejas. Se deja el pelo largo para que no se note eso. Pero es una pista. La policía anda buscándole.

Contempló, con asombro, los rostros horrorizados de todos los que había allí. La señora Brown se dejó caer en una silla.

—¡Ethel! ¡Tráeme el frasco de sales, que me voy a desmayar! Lo encontrarás en la repisa de la chimenea.

Roberto palideció:

—¡Cielos! ¡Mi trofeo de plata! —exclamó, corriendo escalera arriba.

La ventana del descansillo había resultado demasiado pequeña y el señor Nadie demasiado grande, a pesar de todos los esfuerzos de Guillermo.

Llegó a oídos de los que escuchaban, asombrados, en la sala, el ruido de una lucha feroz. Luego bajó Roberto, con el cabello desgreñado y la corbata torcida. Llevaba a Guillermo agarrado por el brazo. Este estaba pálido y parecía lleno de aprensión.

—Le encontré —jadeó Roberto—, intentando escapar por la ventana. Se sacó las cosas, que había robado, de los bolsillos y logró huir. No pude impedirlo. Y… y Guillermo estaba allí…

El rostro de Guillermo asumió la expresión de quien está preparado para la tormenta.

—¡Es un valiente! ¡Estaba luchando con él! ¡Intentaba arrancarle de la ventana! ¡Él sólo!

—No es «verdad» —protestó Guillermo, excitado—. Le estaba «ayudando». Es mi «amigo». Yo…

Pero no oyeron ni una palabra. Se agruparon a su alrededor, le alabaron, le estrecharon la mano y le preguntaron si se había hecho daño. La señora de Vere Carter no paró de felicitarle, encantada.

—¡Qué niño más «rico»! ¡Preciosidad! ¡Qué «valor»! ¡Qué «valiente»! ¡Qué «ejemplo» para todos nosotros! Y ese hombre horrible… ¡mira que pasarse por un «héroe»! Congraciándose con el pobre e inocente niño. ¿Te has hecho daño, encanto? ¿Te hizo daño ese mal hombre? ¡«Querido» niño!

Cuando se hubo acallado un poco el clamor, el señor Brown se adelantó y posó una mano en el hombro de Guillermo.

—Estoy muy satisfecho de ti, hijo mío —dijo—. Puedes comprar lo que quieras mañana, hasta cinco chelines.

La expresión de aturdimiento desapareció del rostro de Guillermo.

—Gracias, papá —contestó, humildemente.