Una mañana entré en el salón y encontré a Juan sentado en el sofá; su cara cubierta con un pañuelo atado en la nuca, que sólo le dejaba visibles los ojos. Hojeaba una revista. No se percató de mi presencia. Retrocedí. Fui a la cocina, cogí un paño, colgado en la barra de los fogones, me lo até de igual manera y regresé al salón.

—Has tenido la misma idea que yo —dijo al verme entrar.

—Sí.

—No hay forma de soportar este perfume.

—Opino lo mismo.

Su pañuelo, de hilo blanco, tenía sus iniciales, J. F., bordadas en negro. Mi paño, azul y amarillo, dibujaba relieves de peces, hornos microondas y tazas de humeante café.

—No sabía que tuvieras pañuelos bordados —le dije.

—No, no es mío, estaba en un cajón de mi habitación, también hay calzoncillos y camisetas con estas mismas iniciales.

—Parece que esa habitación estaba predestinada a ti —bromeé, y tras una pausa añadí—: Pareces el Subco-mandante Marcos.

—Y tú, una imitación en versión ama de casa del Subcomandante Marcos —replicó.

Adiviné una sonrisa bajo su pañuelo. Cambió de tema:

—Mira, he encontrado este lote de vogues —y pasó la palma de la mano sobre la pila de revistas, que se alzaba lo menos un metro y medio del suelo.

—¿Dónde estaban?

—En la casa de los antiguos caseros, en un armario —contestó—, anteayer fui hasta allí.

—Oye, has roto el pacto de aislamiento.

—Sí, no aguantaba más aquí dentro. Bueno, no creo que sea tan grave.

—No, desde luego que no es tan grave —contesté, y al instante añadí—: Oye, ¿sabes que ayer, sin querer, reprodujimos una conversación que sale en los Diarios de Kafka?

—No. ¿Cuándo?

—Cuando yo te dije: «Hasta este extremo he llevado las cosas», y tú dijiste: «No, las he llevado yo», y yo contesté: «No, las he llevado yo», y tú concluiste: «Es verdad, las has llevado tú».

—¿De veras eso sale en Kafka? —preguntó mientras posaba el ejemplar que estaba hojeando.

—Sí, en sus Diarios.

—Bueno —añadió—, seguramente ahora mismo mil chinos la están reproduciendo también.

—Lo curioso es cómo Kafka tituló esa conversación —hice una pausa, Juan me miró, y dije—: «Esquema de mi conversación con J. F.».

—Joder, ¿de veras?

Se rio con una mezcla de sorpresa y extrañeza.

Alargué el brazo para coger un Vogue de la pila.

Sin casi decir palabra permanecimos toda la mañana en el sofá, hojeando las revistas. Ejemplares desde el año 1978 hasta 2010. En cuanto a variaciones y repeticiones de modas, resultaba instructivo contemplar treinta años de golpe. Constatas que lo retro nunca es 100% retro, hay sutiles cambios que le otorgan al supuesto retro el valor añadido de moda de mercado. No sirve desempolvar la ropa de hace quince años; haces el ridículo. Juan cogió un bolígrafo y comenzó a dibujar sobre las fotografías de las modelos. Les ponía nuevos labios, sombra de ojos, a veces las envejecía con el trazado de arrugas. Creo que todo eso alejó durante unas horas la idea de estancamiento creativo. A veces miraba a Juan y el pañuelo en su cara activaba la imagen de cirujano plástico metido en faena. Supongo que él también tendría una imagen formada acerca de mi aspecto, sobre lo que no indagué. Los bolígrafos iban de un lado a otro de las páginas y me pregunté cómo es posible que a una imagen sólo puedas añadirle más imágenes, más elementos, nunca quitarle. Capas sobre capas, como la mentira, me dije, que siempre es un añadido, mentimos porque preferimos la mentira al vacío, la invención a la ignorancia, y eso hacíamos Juan y yo, pintar compulsivamente revistas para mentirnos sobre que la última canción próximamente llegaría. En el Nuevo Testamento hay un pasaje, Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, en el que se habla del concepto de transformación radical:

He aquí que os digo un gran misterio: No todos dormiremos pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta final, porque se tocará una trompeta y los muertos serán resucitados.

Pensé en la pertinencia de ese pasaje. Juan y yo nos entreteníamos transformando gente, resucitábamos cuerpos muertos en las fotografías. «Se tocará una trompeta», sentencia tantas veces leída y que sin embargo me hizo pensar en algo de lo que jamás me había percatado: en el Nuevo Testamento, la única alusión que hay a los sonidos —más allá de la propia palabra hablada— es esa trompeta. Dicho de otra manera, el Libro de los Libros está estructurado sobre una colosal carencia, el borrado del sonido y, por lo tanto, de la música. Toda la literatura posterior se fundamenta en ese libro, lo que equivale a decir que toda la literatura conocida padece la misma carencia sonora. Creí recordar que en los Diarios de Kafka sólo aparece una vez un instrumento musical, y no por casualidad se trata también de una trompeta, Kafka la introduce cuando habla de la inutilidad de los ataques a la literatura: «Las sonoras trompetas de la nada», escuetamente anota un 4 de agosto de 1917. La aparición de esa trompeta en sus Diarios, trompeta que es única, fue en aquel momento directamente relacionada por mi cabeza con nuestro ejemplar del disco Distortion, también único.

Oí entonces a Juan maldecir bajo su pañuelo, el bolígrafo ya no tenía tinta, se levantó, hurgó en una bolsa de supermercado que había en el suelo y extrajo otro, de 8 colores.

—Se lo compré a un druida, en el quiosco del pueblo —dijo.

Supongo que debería haberme reído, pero continuaba atascado en los Diarios de Kafka. Pensé entonces que leer diarios no tiene nada que ver con leer la vida de alguien, sino con la ilusión de que se puede leer el tiempo de alguien. No así los blogs, me dije, que no siguen una línea temporal, sino que barajan el tiempo, toman los objetos, los utilizan y al momento los abandonan. Y esa manera en que los blogs se valen de las cosas, ese usar y tirar materiales para al instante tomar otros que también abandonarás, está ya en el Nuevo Testamento, que no fue el Libro de los Libros, sino el primer blog, el Blog de los Blogs. En efecto, el Nuevo Testamento se apropia de una idea y premeditadamente pierde el hilo, hilo al que volverá páginas más tarde, sí, pero ya será otra cosa, volverá como un objeto retro. Coger y abandonar, coger y tirar. Estamos, me dije, ante la propia esencia del consumismo, en el Nuevo Testamento está ya representada al completo la palabra «consumo» tal como la entendemos hoy: la sucesiva muerte y resurrección de nuestros cuerpos a través del compulsivo uso de ideas y objetos.

En aquel momento, Juan ya se había levantado para dirigirse a la cocina.

Abrí otro ejemplar, enero de 2008. Tras pasar por multitud de fotografías de pasarelas —Milán, Nueva York, París—, y por reportajes, que no leí, acerca de paradisíacas playas en Barbados, o el cruel modo en que aún hoy ajustician en China a los condenados a muerte, caí en una página marcada con un doblez en la esquina superior derecha. Se trataba de un reportaje titulado «El posible Mengele de Bretaña»; inmediatamente llamó mi atención. En la entradilla se decía que a principios de los años sesenta, en el pueblo de Plougras y alrededores, se había producido una explosión de nacimientos de gemelos, tanto en población humana como animal, y que a fecha de hoy no hay una explicación razonable a tal fenómeno. Recientemente, el investigador René Wintherhoff, francés de ascendencia bávara, creía haber encontrado una explicación: aunque tras la Segunda Guerra Mundial las investigaciones oficiales sitúan a Mengele en Argentina y Brasil, diversos testimonios aseguran que el médico y criminal nazi más buscado de la historia pasó parte de esa época en Bretaña.

En 1943, Mengele era el responsable de seleccionar a todos aquellos que irían al campo de Auschwitz, «cuatrocientas mil personas conocieron el exterminio a causa de sus órdenes», decía el artículo, pero la verdadera obsesión de este médico era hallar una técnica que permitiera generar dos nacimientos simultáneos de una misma mujer. De esta manera tendría asegurada la perpetuación de la raza aria, lo que le convertiría en el legítimo padre de la «medicina nazi». A tal quimera dedicó Mengele su época como médico en Auschwitz. Si bien no se halla en el origen de sus ideas, se sabe que habiendo quedado profundamente impresionado por una conferencia impartida por Werner Heisenberg, e interpretando posteriormente las bases de la mecánica cuántica de manera no ya errónea sino netamente fantástica, redobló sus esfuerzos en esa dirección. Para ello, el Ángel de la Muerte utilizaba gemelos y gemelas judíos, infligiéndoles dolorosísimas prácticas en la mesa de operaciones, llegando incluso a abrir en vivo a mujeres embarazadas de gemelos para demostrar diversas teorías de ingeniería genética, a cada cual más extravagante. Esas mujeres morían. También inyectaba colorantes en los ojos de los gemelos menores de siete años, o les amputaba miembros para estudiar el grado de similitud. Cuando los infantes ya no le valían, eran asesinados. Tales experimentos, llamativamente acientíficos para alguien con estudios en antropología y medicina, fueron de fracaso en fracaso, lo que para él no supuso desánimo alguno. Poco antes de que Auschwitz fuera liberado por el ejército soviético, Mengele escapó llevándose la documentación que contenía los resultados de aquellos años. Después fue capturado por los aliados, quienes lo pusieron en libertad por desconocer su identidad —dato que me pareció increíble—. Su rastro se desdibuja a partir de 1945, pero a principios de los años cincuenta las autoridades argentinas saben que reside en el país, donde, en apariencia, lleva una vida totalmente alejada de cualquier práctica médica. Emplea su tiempo en el cuidado de un trozo de tierra en el extrarradio de la ciudad de Buenos Aires; incluso aparece en la guía telefónica con su nombre real. A través de informadores locales, el instituto de inteligencia judío, Mossad, conoce su paradero. Mengele se entera. Por temor a ser eliminado, se traslada a Paraguay, y de allí a Brasil, donde es acogido por una modesta familia alemana. Hay entonces un periodo de cinco años en el que se desconoce su paradero; una vez transcurrido, reaparece en Brasil, donde haciéndose pasar hasta su defunción, acaecida en 1979, por un empresario empobrecido, vivirá en una favela. Las circunstancias de su muerte, si bien tangenciales al caso, no son menos extrañas. El 7 de febrero de 1979 se interna más de cien metros en el agua, playa Bertioga, y se ahoga. Pero —también decía el artículo— alguien que no sabe nadar —y tal era el caso de Mengele— jamás se adentraría cien metros en el mar.

El reportaje, en adelante abordaba el verdadero objetivo, la investigación llevada a cabo por René Winther-hoff, quien, básicamente, trata de responder a la pregunta, ¿qué hizo Mengele aquel periodo de cinco años en que desapareció de Brasil?

Todo comienza cuando en el año 2008 René Win-therhoff hace una visita rutinaria a su tía abuela, residente en el pueblo de Plougras. Tras la comida, la anciana observa una foto del ejemplar de Le Monde que René acaba de comprar, y le dice: «A ese hombre lo conozco, vivió aquí». René echa una mirada a la foto. Se trata de un retrato de Mengele; acompaña a un artículo que en clave periodística informa de la obsesión del médico nazi por la obtención de gemelos en su etapa en Auschwitz. René le pregunta a su tía abuela si está segura; ésta le contesta que sí. René toma en serio entonces aquellas palabras y asocia inmediatamente al criminal nazi con la anormal natalidad de gemelos en Plougras y alrededores. Las cifras son elocuentes: en Plougras, 8 de cada 10 partos se traducen en gemelos, muy por encima de la media mundial, que es de 1 de cada 100. René localiza fotografías de Mengele, se las enseña a su tía abuela, quien continúa mostrándose segura. Recorre otras casas del pueblo, entrevista a ancianos, consulta el censo de habitantes de aquella época; todos afirman que el hombre de las fotografías es un médico alemán, Johann Fritzl, que vivió por aquella zona entre 1962 y 1964. Los testimonios coinciden en que aquel hombre iba casa por casa, casi siempre a fincas aisladas y a horas del día en las que los maridos se hallaban ausentes, y ofrecía a las mujeres medicamentos preventivos de todo tipo de enfermedades, desde una tuberculosis a un simple catarro, remedio que extendía a los animales, para los que prometía mayor producción de leche en vacas y duplicación del crecimiento muscular en cerdos. Muchas de las entrevistadas, que dieron a luz gemelos en los años sesenta, reconocen haber tomado los medicamentos de Fritzl a espaldas de sus maridos. La cadena se multiplica, ya que la mayoría de los gemelos nacidos en aquella época han tenido a su vez gemelos.

En un recuadro separado del texto principal, el doctor Felipe Ortega, de la Universidad de Miami, autoridad mundial en el estudio de la gestación de gemelos, asegura que es imposible la inducción de éstos. El único factor que afecta al engendramiento de gemelos son ciertas mutaciones hormonales que no pueden ser provocadas más que por el propio cuerpo. «No hay factor externo ni ambiental conocido capaz de realizar tal mutación de manera sistemática o pautada», afirma. En otro desplegable, el doctor J. J. Jackobs, del Instituto Genético de Tokio, exponía la teoría de que todos nacemos con un gemelo, que en la mayoría de los casos muere en la primera semana de gestación, de modo que éste sólo se detecta si, casualmente, la embarazada se hace en ese temprano periodo de embarazo un tac u otra prueba de imagen. Tal aserto venía ilustrado con tacs en los que, en efecto, se veía una duplicidad en el útero que iba disminuyendo hasta desaparecer al cabo de semana y media. El gemelo muerto era absorbido por el cuerpo de la gestante. Preguntado por el caso de Bretaña, el doctor J. J. Jackobs no encuentra explicación a la alta natalidad de gemelos de Plougras, y califica de pura fantasía los experimentos de Mengele. Apunta como curiosidad adicional que el periodista argentino Jorge Cama-rasa hizo una investigación de un caso similar al de Plougras, pero en Brasil. Se trataba también de la anormal tasa de natalidad de gemelos en el pueblo de Cándido Go-dói, donde —especula esa otra vía de investigación— también vivió Mengele. Las páginas continuaban con la reconstrucción llevada a cabo por René Wintherhoff en Plougras, y mostraban fotografías de personas, vacas, gallinas y cerdos, todos ellos gemelos. Quienes decían recordar dónde vivía el doctor, coincidían en que éste les había hablado de una finca en una comarca adyacente, a unos 10 kilómetros, donde disponía de laboratorio para producir sus medicamentos y suficiente ganadería para probar sus fórmulas. Detuve la lectura en seco. Grité

—¡Juan!

No hubo respuesta.

—¡Juan!

Tampoco. Así hasta cuatro veces más.

Lo vi venir a paso rápido, desde la cocina, con la mano se ajustaba el pañuelo sobre el rostro. Sorteó el carrito de la compra de la puerta del salón; casi lo mueve.

—Qué ocurre, a qué tanto grito.

Levanté la revista, tragué saliva, dije:

—Creo que en esta casa vivió Mengele.

Juan guiñó los ojos.

—De qué hablas.

—Sí, aquí. Mira este reportaje. El que tiene la página marcada con un doblez.

Juan hizo ademán de irse, le agarré del brazo.

—Mira, hombre, mira esto, lee.

—El perfume de las alfombras te ha trastornado, luego lo leo, ahora déjame terminar el helado.

—Que no, lee, por favor, lee ahora.

Giró sobre sus pies, le tendí la revista y, de pie, inició la lectura. Para no interferir, me fui al fondo del salón. Comencé a pasear de pared a pared. Encendí un cigarrillo, y otro más y otro más. El, lentamente, fue agachándose hasta sentarse.

Tras 10 minutos, palidecido, separó la revista de los ojos.

—Está claro, ¿no? —dije.

Juan no contestó. Insistí:

—Todo concuerda, la finca en la misma zona, no creo que haya muchas más, la explotación ganadera en la parte de atrás, con los establos y el laboratorio, porque te

he de decir que yo también los he visto, y el pañuelo que llevas sobre tu cara, con las iniciales J. F., Johann Fritzl, el falso nombre de Mengele, y las mismas iniciales de los calzoncillos y camisetas que hay en tu habitación. Y el René que llevó a cabo la investigación está claro que es nuestro productor.

Juan sólo miraba al suelo.

—Todo encaja —repetí.

Sin levantar la vista, dijo:

—No, nada encaja.

—Cómo que no encaja, claro que encaja.

—No, no encaja. Esos datos son circunstanciales.

—Entonces, ¿qué piensas? —dije.

—¿Te acuerdas de la primera canción que grabamos, la de los sonidos del útero de la embarazada?

—Sí —contesté—, La exhibición de atrocidades.

—Sí, ésa. Pues la grabación original de esos sonidos es de una mujer embarazada de gemelos. Me lo dijo mi colega ginecólogo cuando me la dio. Entonces no le di ninguna importancia, pero los sonidos que hemos usado son los que oían fetos gemelos.

Se detuvo. Permanecí a la espera.

—Acabo de ver la solución —afirmó.

—Solución a qué.

—La solución a la canción que nos falta, la que no nos sale.

—De qué me hablas, Juan, te estoy diciendo que aquí vivió Mengele.

—Eso es una patochada, hombre, no tiene sentido, todo ese artículo es inverosímil. Lo importante es que acabo de verlo: aquella primera canción debe tener su gemela, que no compusimos; esa gemela es la que falta. Es lógico que no podamos continuar, ya podíamos matarnos a tocar y componer. La gemela es la que falta.

—¿No crees que eso sí es una patochada?

—No, no lo creo —contestó con severidad.

Se levantó, echó a caminar hacia la mesa de grabación, ubicada en el extremo contrario del salón.

—¿Qué entiendes tú por «canción gemela»? —dije no sin ironía.

—Ahora lo verás —contestó en tanto se sentaba y apretaba una tecla cualquiera para sacar al ordenador de su estado de reposo.

—¿Poner la misma canción, pero al revés? —pregunté.

—No, hombre —contestó—, eso es otra patochada que sólo la hacen The Beatles, los heavies y la peli de El exorcista. La canción gemela es cambiar el concepto «arriba» por el concepto «abajo». Por ejemplo, lo que en la canción original es un pico de agudos, en la gemela deberá ser su simétrico valle en graves. Y viceversa, lo que en la original es grave, en la gemela ha de ser agudo.

—Pero entonces no es gemela, gemela debería ser la misma canción.

—No, no, sí que es la gemela, los mismos genes pero distinta personalidad, otra vida, otro carácter.

Abrió todas las pistas de La exhibición de atrocidades, y con un solo golpe de ratón sobre el icono de la función inverse, apareció la gemela en la pantalla. La miramos durante unos segundos.

He de admitir que aquello tenía una forma convincente.

—Ésta es —dijo Juan—, ésta es la solución al disco. Lo tenemos.

—Okey, oigámosla —dije mientras yo mismo apretaba el play.

9 minutos y 47 segundos más tarde:

—Qué te ha parecido —dijo Juan.

No respondí.

—Dime, qué te ha parecido —insistió—, qué pensaste mientras la oías.

—Pensé —le dije— que en la muerte los cuerpos encogen, como cuando lavas por primera vez una prenda, y que morir es entonces atravesar una capa de agua, el cuerpo es un tejido, como un trapo que de sucio pasa a limpio, y pensé en un estadio de fútbol y su correspondiente balón de fútbol yendo y viniendo de un pie a otro, alguien metía gol, y pensé en la perfecta esfera que es el balón, y en que además de ser esfera es también una ecuación, y que en esos giros de balón hay una suma de ecuaciones que nadie sabe resolver, y pensé que podemos saber dónde estarán los planetas el próximo siglo pero no dónde se hallará una pelota de fútbol dentro de un instante, y pensé que todas las canciones y sonidos del mundo tuvieron ya alguna vez su equivalente en cosas que otros crearon, incluso el Homo sapiens que rascó por primera vez dos palos para inventar el fuego también tuvo ya estas canciones en su cabeza, rebotando en el interior de su cráneo pero sin poder salir de su cráneo hasta que miles de años más tarde fueron liberadas, por ejemplo por nosotros, y pensé en un campo verde, muy grande, tan grande como una provincia, tapizado de flores, todas de un mismo color, y lleno de generadores eólicos que no funcionaban, yo estaba allí, tumbado en ese campo, y me daba cuenta de que todas esas aspas detenidas me daban miedo, un miedo terrible, mucho más miedo que cuando giran a toda velocidad, parecía que el mundo estuviera en modo pause y que de un momento a otro fuera a pasar algo, y pensé en el fondo marino, mejor dicho, en la silueta del fondo marino, que es como las gráficas de economía, subidas y bajadas de los mercados financieros que a menudo escenifica la prensa escrita, con sus valles, crestas y altiplanos, y en que todos nos pasmamos ante esas gráficas porque nos recuerdan a ese fondo marino, lugar de donde venimos, y pensé que esas cordilleras, oscuras allí abajo, tendrán sus equivalentes gemelas en la superficie terrestre, cordilleras que tras permanecer en un salado útero salieron a la luz en tanto las otras se quedaron bajo el agua para siempre, así de simple, ocultas como una partícula de ignorancia del mundo, y esa frase, «una partícula de ignorancia del mundo», me gustó casi antes de haberla pensado, porque el conocimiento y la ignorancia son un flujo, sí, pero no fluyen como el agua o el humo sino como partículas, van y vienen en bloques de conocimiento y bloques de ignorancia, y pensé también en una mujer que durante años es encerrada pero nunca ve el rostro de sus raptores, y que es esa ignorancia la que de alguna manera la salva, la ignorancia es en ocasiones un buen aliado de la vida, o mejor dicho, la mentira es un buen aliado de la vida porque resulta un aceptable sucedáneo de la ignorancia, y pensé en algo que hace algún tiempo le oí a un científico social, contaba que se ha calculado que oímos una media de 200 mentiras al día, sin las que, aseguraba, no podríamos vivir, 200 mentiras al día son muchas mentiras, lo que me hizo cuestionarme qué significa la palabra mentira, o si la mentira, en su totalidad, forma parte de la verdad, pensé también en qué haces tú cuando estás a solas en tu habitación y yo no te veo, o cuando comes en silencio en la cocina mientras yo estoy aquí, en el salón, lo pensé pero no pude imaginarlo, no pude imaginarte a solas, piénsalo por un momento, piensa en alguien a quien conozcas e intenta imaginar sus movimientos cuando está solo o sola, ¿a que no es posible?, no es que no sepas qué hace cuando está a solas —eso es obvio—, sino que no puedes dibujar en tu cabeza tal imagen de manera convincente, y pensé en una frase que dijo el astrónomo Haldane, «el Universo no es sólo más extraño de lo que suponemos, es más extraño de lo que podemos llegar a suponer», y pensé en que si cada día contamos y nos cuentan 200 mentiras, nos movemos entonces en la frontera entre la verdad y la mentira, saltamos de la una a la otra, somos expertos saltadores entre verdades y mentiras, se sabe ya que no existe el vacío, que incluso en la ausencia total de materia hay unas partículas que nacen, viven y desaparecen en milésimas de segundo, partículas virtuales, las llaman ruido cuántico, tales corpúsculos emergen de un estado imposible, recorren un espacio que es la nada y se sumergen de nuevo en otro espacio igualmente imposible, y así van, constantemente enloquecidas, de la mentira de la materia a la mentira de la materia, sin que nos dé tiempo a fotografiarlas ni a medirlas, así es el Universo, pensé, una pequeña suma de extravagantes verdades acotadas por gigantescas mentiras, y pensé que si no podía imaginarte cuando no te veo, podrías contarme cualquier cosa acerca de cuando estás a solas, y tendría que creerte, sería injusto no creerte, y recordé una exposición de Caravaggio que vi en una ocasión en México D. F., la gente entraba en el museo y se encontraba con una selección bastante nutrida de cuadros del pintor barroco, dispuestos en cuatro grandes salas, mucho más grandes que este salón, y llegabas al final del recorrido y de pronto, en idénticas salas, volvías a encontrarte los mismos cuadros, exactamente los mismos, el visitante tardaba en entender lo que realmente ocurría: el comisario de la exposición había encargado copias indistinguibles de cada uno de los originales, de tal modo que al llegar a las duplicaciones se producía un efecto de vertiginosa alucinación, pensé en esa exposición porque pensé que, quizá, cuando no vemos a los demás ocurra lo mismo que con esos cuadros y seamos seres duplicados, copiados de nosotros mismos pero sin ser nosotros mismos, y pensé que cuando, por la noche, sudando de miedo, me quedo horas mirando el picaporte de mi puerta, imaginando que lentamente lo hará girar el mismísimo Merritt, o el mismísimo J. G. Ballard, en realidad quizá seas tú quien lo hace girar, porque cuando no te veo no sé cómo eres, todos, yo mismo, estamos instalados en la mentira, 200 mentiras al día, se dice pronto, que se ejercen con la palabra, sólo la palabra es capaz de articular una mentira, ni la música, ni la pintura, ni el cine, ni nada salvo la palabra puede contar verdaderas mentiras, por eso es tan difícil escribir una novela o un poema o un artículo científico, con las palabras siempre estás en el filo de la verdad y la mentira, resides en la pura sospecha que, al mismo tiempo, es el reflejo del mundo porque, ya lo sabes, las palabras devoran el mundo, se lo comen, por el contrario, las imágenes lo copian, qué es Google Earth sino un intento de crear un clon de la Tierra en la Tierra, sustituir la Tierra sin comerse la propia Tierra, y pensé que la superficie terrestre es una arruga, la arruga de un cerebro, una textura fruto de la alucinación de la propia Tierra, esto es algo que me viene a la cabeza muchas veces, sobre todo cuando tumbado en el suelo noto en la espalda las arrugas de una alfombra, los huecos de un colchón, las briznas de césped o los terrones de tierra, y pienso entonces que estoy tumbado sobre un gigantesco cerebro, la superficie terrestre es la neurosis de la Tierra, eso pensé, Google Earth tendría que copiar también toda esa neurosis si quiere ser un buen clon de la Tierra, y pensé en las copias porque las copias lo son todo, la mirada del bebé copia a la madre y entonces devora a la madre, el ojo copia cada instante para consumir ese instante, Dios creó el mundo copiándose a sí mismo y en ese acto Dios se comió a sí mismo, por eso nunca lo vemos, y si eventualmente lo vemos es porque, una vez por él devorados, nos ha vomitado, nos vomita poco a poco, y es en esos instantes de lucidez cuando acertamos a verlo en forma de apariciones, caras, espectros, rastros, milagros, y así, cuando creemos ver a Dios lo que estamos viendo es a nosotros mismos, su más baja creación, su vómito, y pensé que viajaba a México D. F. a promocionar una de mis novelas, y que alguien me aconsejaba que fuera a una librería porque cuando vas de promoción te llevan a muchas librerías —circula la extraña idea de que a un escritor le gustan los libros más que los restaurantes, los quioscos, los cines o las peluquerías—, y esa librería se llamaba El Conejo Blanco, situada en una colonia medio pija y medio hipster llamada la Condesa, ordenada en calles con árboles que dan mucha sombra, y casas señoriales cuyos interiores han sido divididos en apartamentos, y tiendas en las que se vende ropa para modernos, traída directamente de Brooklyn, y en sus aceras se apostan carritos de comida de atractivos sabores, y yo subía entonces al primer piso de la librería El Conejo Blanco —porque El Conejo Blanco tiene dos pisos— y curioseaba en la sección de revistas, muy bien nutrida, llegaba entonces una chica, que no me miraba, tan sólo se ponía a mi lado, cogía un ejemplar de la misma revista y la abría, y sólo hubo que esperar unos minutos —es ley— para que nuestros ojos coincidieran en la misma página y mismo párrafo:

«Todo lo que sé es que hay alguien en mi casa, comiéndose mi pastel de cumpleaños, ¡y no soy yo!», exclama enojado Adam Gibson (Arnold Schwarzeneg-ger) en El sexto día (2000), cuando descubre que ha sido sustituido por un clon. De haber visto esta cinta, Borges estaría consternado, seguramente no pensaba en eso cuando escribió: «Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas». La tentación de tener a alguien que se encargue del trabajo sucio, de asistir a la escuela, de reparar el auto, de lavar la ropa o de fregar los trastos es a la vez una de las posibilidades más sutiles y más terribles que sugiere la clonación: un esclavo hecho a nuestra imagen. La idea fue elaborada de forma graciosa en Mis otros yo (1996), de Harold Ramis. Michael Keaton interpreta a Doug, un hombre que, al ver que las 24 horas del día no le alcanzan para nada, acepta la oferta de un científico para ser clonado. Así, Doug 2 lleva a los niños a la escuela y Doug 3 va al trabajo mientras el original aprovecha el tiempo libre para ver la televisión y tomar cervezas. Pero las copias no son perfectas: uno de los clones es particularmente libidinoso y otro francamente idiota. Las anécdotas de la cinta se construyen a partir de estas imperfecciones. Frankenstein (1818) ya preveía este hecho de que la creación de la vida humana por medios artificiales, retando los designios del Antiguo Testamento («Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza»), sólo podía terminar en tragedia. Si bien la novela de Mary Shelley se puede leer como una advertencia contra el uso indiscriminado de la tecnología, no cabe duda de que el tiempo de esa advertencia llegó y se fue hace muchos años. Con el nacimiento del primer mamífero clonado, la oveja Dolly, en 1996 (en paralelo al estreno de Mis otros yo), la clonación abandonó el terreno de la ciencia ficción y se instaló en el de la comedia de enredos.

Y de pronto, Juan, aquella chica y yo nos miramos y soltábamos una carcajada. No pude evitar preguntarle qué le hacía tanta gracia.

—Cuando aquí dice —leyó en voz alta—: «La clonación abandonó el terreno de la ciencia ficción y se instaló en el de la comedia de enredos», ¿no es gracioso?

A lo que no sólo asentí sino que hube de confesarle que a mí me había parecido lo mismo. Comenzamos entonces a intercambiar ideas acerca de aquel artículo, titulado «El clon» y firmado por un tal René López Villamar. Era muy bueno ese artículo, sí, ambos coincidimos en que era muy bueno, pero también coincidimos en que a ninguno nos interesaba demasiado el tema del clon. En realidad, ella había abierto esa revista, La Tempestad, n.° 69, debido a un artículo acerca de los envases.

—Sí, los envases de los productos, paqueterías y todo eso, ya sabes —dijo cuando le pedí una explicación—. Me dedico al diseño de las cosas que envuelven otras cosas.

Le comenté que yo había abierto la revista por el tema principal, desplegado en un dosier en las páginas centrales y dedicado en aquel caso a «Las estéticas de la catástrofe». Había pensado —pero esto no se lo dije— que aparecería en sus páginas algo acerca de J. G. Ballard.

Bajamos juntos las escaleras, en dirección a la caja.

Ella no compró la revista; yo sí. Detalle que me dio a entender que ella ya pensaba, o de alguna manera intuía, que a partir de ese día podría leer mi ejemplar cuando quisiera. Le propuse tomar algo en la misma librería —tiene un buen café, y además ofrecen comida caliente—, pero, supongo que por ensayar cómo funcionaba lo nuestro en otros escenarios, me habló de un bar cercano, que yo ya había visto al pasar; fingí no conocerlo.

Caminamos.

Nuestros pies sortearon cáscaras de naranja y de otras frutas que no reconocí cuando nos sentamos en la terraza, junto a una acera destrozada por las ruedas de los coches. Ella pidió un jugo de mango y papaya; yo, una cerveza. Me contó que vivía en un apartamento del único edificio del barrio que tiene más de cinco plantas, construido a imagen y semejanza del de la película El coloso en llamas, pero con sólo 12 plantas de altura. Le dije que yo era un escritor español, de promoción durante esos días en la ciudad, y que me hospedaba en el hotel que la cadena NH tiene detrás de la plaza del Zócalo. Me informó entonces de que ese hotel se levantaba sobre un antiguo poblado indígena. Vestía medias de redecilla negras, combinadas con tenis blancos Le Coq Sportif, de esos que parecen no tener suela, una falda casi tubo, vaquera, y una camisa Country de botones nacarados, estampada con diminutas flores; sólo cuando me acerqué lo suficiente pude ver que no eran flores, sino generadores de energía eólica, de tres aspas. Hice un comentario acerca de la camisa. Era un regalo de su exnovio, dijo, su último regalo, y dio un gran sorbo a su jugo de mango. Tal como estaba sentada, a contraluz, pude ver la ascensión de la pulpa por la pajita; pero su boca no se llenó como un globo; eso me gustó.

—A qué te dedicas… exactamente —pregunté.

—Diseño bolsas de vómitos de aviones, ya sabes, esas que hay en cada asiento —dijo antes de dar otro sorbo al jugo.

—No sabía que tal profesión existiese.

—Bueno, cae dentro del diseño industrial en general, pero yo me he especializado en ellas. Hace un par de años, mi jefe de sección me encargó el diseño de una bolsa para Delta Airlines (compañía que debido a otras líneas de producto ya era cliente nuestro), y la hice, y ganó varios premios por su especial sistema de cierre y sellado, inspirado en el de las bolsas de congelados. A partir de ahí otras compañías nos hicieron más encargos. Creo que se puede decir que a fecha de hoy soy de las pocas personas de este país y de la zona sur de Estados Unidos que diseña bolsas de vómitos de avión con seriedad, lo que me ha dado cierta reputación en mi profesión. Un día tuve la idea de miniaturizar todos mis diseños y convertirlos en colgantes, pero esto es sólo para mí, mira —y señaló su cuello.

Un racimo de bolsitas de porcelana no más grandes que un dedal colgaban de una fina cadena dorada. Me acerqué. Coloreadas y con los logotipos de cada compañía, AeroMéxico, American Airlines, Delta, Copa, Iberia, y más que no recuerdo, brillaban en la cuenca del escote.

—Huelen bien, ¿no? Me he encargado de que huelan como las de verdad, cada una con su propio perfume. Al tenerlas juntas, todo el día colgadas bajo mi nariz, he descubierto que la combinación de todos esos perfumes da lugar a un olor nuevo, que me encanta.

Se desabrochó la cadena y me tendió el racimo. A escasos centímetros, respiré las porcelanas.

—Sí, está muy bien ese olor —dije, y, en efecto, no podría asegurar de qué olor se trataba.

Permanecimos allí toda la tarde. Sobre todo, hablamos de mí. Ella tenía mucho interés en conocer deta-lies de la vida de escritor. Supongo que medio la convencí de que lo más excitante que le ocurre a un escritor en su cotidianidad es el aburrimiento, parte de la materia de la que se nutren los libros. Se ponía el sol cuando me propuso ir a cenar a su apartamento. Caminamos apenas un par de cuadras. El edificio venía antecedido por una verja y un jardín. Entramos en el portal, amplio, de materiales que recordaban al acero y al mármol. Tomamos el ascensor, de ocho plazas. Ella señaló el dibujo del niño del ascensor, atornillado sobre el panel de pulsadores, e hizo un comentario acerca del deterioro del cuerpo del niño, lleno de ra-yazos. También habló del estilismo de la madre del infante, hasta hace poco pasado de moda pero hoy perfectamente imaginable entre las jóvenes modernas. Lo que le enternecía era el modo en que esa mujer, durante décadas, le daba la mano al niño.

Su apartamento, unos 100 m2, de materiales y decoración superiores a lo que se presupone en una joven que aún no cuenta con treinta años de edad, tenía un ventanal desde el que se veía toda la colonia de la Condesa y, al fondo, una niebla de luces que supuse cercana a la plaza del Zócalo. Me llamaron la atención los techos bajos, y la amplitud del salón, rota en el centro por una columna. Ni una sola fotografía ni cuadro. Paredes blancas y, por el olor, deduje que recién pintadas. Como es habitual en la gente que no sabe cocinar, preparó pasta. El vino sí que era bueno, un Godello, «lo compré en una tienda de gallegos, aquí cerca», dijo. Antes de sentarnos a la mesa me enseñó la habitación más grande, su estudio. Montones de bolsas para vómitos de diferentes colores y diseños salpicaban el suelo. Sobre la mesa de trabajo, los patrones, bien fueran de bolsas ya diseñadas o en proyecto, y tijeras y bisturís «para confeccionar los prototipos», dijo. Una libreta de espiral, abierta, en un lado de la mesa, mostraba sencillos desarrollos matemáticos, geometría volumétrica y trigonometría elemental, así como bocetos de cremalleras, cierres, fondos y siluetas de más bolsas. Mientras yo pasaba hojas, ella, en la pared de enfrente, se apoyó en un taburete. Se había quitado los tenis y ahora calzaba sandalias de tacón bajo. Las piernas, bajo la presión de la rejilla de las medias, dibujaban abombados rombos. La camisa, ajustada al torso, permitía que el escote mostrara perfectamente el manojo de bolsas de porcelana, brillantes bajo la luz artificial. Sus ojos miraron con especial expresión cuando dijo, señalando la libreta: «Todo eso que ves son los proyectos de esto», y meneó los colgantes con la mano izquierda. Las matemáticas que yo sostenía entre mis manos eran lo mismo que lo que colgaba de su cuello, a 3 metros de mí. Ese pensamiento me excitó. Pero creo que lo que en realidad me excitaba era la posibilidad de que ella misma, su propio cuerpo, fuera también el resultado de los patrones salidos de aquellas libretas, tenerla a ella hecha trigonometría entre mis manos. Me excité aún más. Ella no se percató. Días más tarde le contaría ese episodio, y me contestaría que lo veía normal, que mi excitación era producto de la extravagancia que supone que un cuerpo esté en dos lugares al mismo tiempo, y que eso era algo muy parecido a su trabajo:

—Cuando vomitas en una bolsa —dijo—, una parte de ti está fuera de ti, como si llevaras tu estómago en la mano. Y ése es uno de los motivos por los que mi profesión me gusta tanto.

Aquella primera noche no hablamos mucho más acerca de nosotros. Fingí que la pasta con romero, albaha-ca y chile habanero me parecía excelente, nos acomodamos en el sofá, llevamos las copas y encendimos el televisor —pensé que una cámara oculta diría que éramos ya un matrimonio—. De entre los 999 canales nos quedamos con uno en el que hablaban de ciertos maridajes entre Alfred Hitchcock y las originales empresas de Silicon Valley. Le pedí más vino. No tenía; eso le incomodó, pero dijo que de todas formas al día siguiente tenía que ir a la compra. Le dije que si quería, podía acompañarla. Después cambiamos a otro canal, un programa concurso parecido a Operación Triunfo en versión mexicana —en toda mi estancia en México nunca más volvería a tener conocimiento de ese concurso—, y mientras una joven de pelo cardado, labios rosa y vestido plisado azul celeste se desgañitaba en la pantalla, me besó.

Me quedé a dormir. La cama de 2,20 m de ancho, como de hotel, prácticamente ocupaba la pared del dormitorio. Se tumbó, y en esa posición daba la sensación de ser más alta. Me tumbé después que ella, al momento se puso sobre mí. Se desabrochó la camisa, levantó el torso, el colgante péndulo entre sus pechos, más pequeños de lo aparente y ligeramente separados. El pecho izquierdo, un poco más desarrollado que el derecho; pero no era zurda, eso me extrañó. Le sentaba bien. Me alcanzó el perfume de las bolsas de porcelana, a escasos centímetros de mi nariz. De un cajón de la mesilla de noche extrajo un preservativo, de propaganda —desde la base hasta la cúspide venía decorado con el dibujo de una mascota de una marca comercial, que no reconocí—; me lo enfundé yo mismo. El cuello de su vagina, estrecho, e inicialmente un problema para la introducción del pene, resultó un vicio anatómico que potenciaría el placer de ambos. Cuando llegó al orgasmo cayó sobre mí, me abrazó con fuerza. Sus brazos, huesudos y poco musculados en torno a mi caja torácica, parecían pretender agarrar también el aire de mis pulmones, como si a ella le faltara ese aire. Después se apartó para dejarse caer sobre el colchón, boca arriba. Fui al baño, envolví el preservativo en papel higiénico y lo tiré a una pequeña papelera. Con otro trozo de papel, me limpié. Abrí el grifo, metí las manos en el chorro, froté la una contra la otra mientras me miraba en el espejo de un pequeño mueble de pared, ubicado sobre el lavabo. Una vez que me hube secado abrí la puerta de ese mueble, observé los útiles y productos de aseo, alineados en 3 estantes. Cerré la portezuela. Mi rostro, en el espejo, parecía cansado. Otra vez abrí la puerta, la cerré casi al instante, y así varias veces seguidas, cada vez con más rapidez. Me pareció que era como estar abriendo y cerrando mi cabeza para ver el contenido del cerebro. Creí oír la voz de ella, llamándome desde la habitación; regresé, pero dormía. Sin sueño, fui al salón en busca de alguna revista cuya lectura me adormilara. Antes recogí los platos, copas y cubiertos de la cena —es una manía, no puedo evitarla— y les pasé un poco de agua. Cuando iba a meterlos en el lavavajillas hallé en su interior 6 bolsas para vómitos, abiertas y boca abajo; supuse que se trataba de pruebas de resistencia, prototipos. Dejé los platos en el fregadero. Me senté en el sofá. A mi izquierda, sobre los cojines, su bolso, grande, una imitación de Louis Vuitton con cierre de cremallera. Lo abrí. Contenía una cartera con documentación, un teléfono móvil bastante anticuado, un estuche de maquillaje y otro de lápices de colores, y fotografías de ese mismo piso pero totalmente vacío, sin muebles. En un compartimento interior, un cuaderno de notas, sin estrenar, varios tickets de taxi y una cuartilla en la que había garabateada una breve lista de la compra, con un recordatorio: «Videoclub alquilar La Gioconda está triste y El coloso en llamas». Con cuidado de que el desorden fuera el mismo que el que me había encontrado, metí de nuevo todo en el bolso. Me acerqué a la nevera, cogí una manzana, la pasé por agua y mordí. La piel, muy dura, se rompió entre mis molares; fue agradable. Me dirigí a la única habitación en la que aún no había entrado. Por el aspecto de la puerta parecía una despensa. Se trataba de un pequeño dormitorio, con una cama entre individual y doble, debía de medir 1,10 m de ancho, ningún objeto personal cubría las paredes o mesillas de noche, de lo que deduje que era una habitación extra, para visitas. En el tiempo que estuvimos juntos, creo que sólo una vez más volví a pisar esa habitación, y si fueron más veces, no lo recuerdo. Meses después le comentaría que, en las casas, no me hacen ninguna gracia las cosas extras, que no valen para nada, pero ella no pensaba lo mismo. Hay que tener algo que no valga para nada, decía, y ponía como ejemplo nuestro intestino, en el que la evolución ha desarrollado un apéndice del que nadie conoce aún su función. «Es ese trozo de tripa la habitación extra de nuestro cuerpo, o la mascota estampada en un condón —apostilló—, que no vale para nada pero una vez ahí parece imprescindible». Repliqué que sí, que todo eso era cierto, pero que cuando el apéndice se ve ocupado por secreciones, caes enfermo, y hasta puedes morirte si no se corta o se vacía a tiempo, a lo que ella contestó que por eso la habitación extra no debía ser jamás ocupada, como tampoco debían ser ocupados los condones que tienen una mascota estampada.

—Siendo así, ¿por qué nosotros usamos esos condones? —pregunté.

—Porque son los únicos que tengo. Si no te gustan, ve tú mismo a comprar otros.

Aquella primera noche, terminé de masticar el último trozo de manzana al mismo tiempo que salía de la habitación extra y cerraba la puerta. Antes de regresar al dormitorio, fui de nuevo al baño a cepillarme los dientes. Abrí la puerta del espejo en busca de pasta dentífrica, jugué de nuevo a ver el interior de mi cerebro. En una de esas aperturas, justo antes de cerrar, barajada entre sobres de muestra de crema hidratante, vi una fotografía. La cogí. Parecía tratarse de un retrato de familia. Mientras con la mano derecha me cepillaba, con la izquierda sostuve la imagen. Humedecida y acartonada, olía a flúor y a medicamento. En un jardín, posaban un padre, una madre y dos niñas; al fondo, una fila de árboles y una casa, tipo chalet, de dos pisos. Casi no había sombras, parecía mediodía. El padre y la niña mayor cruzaban en ese instante una mirada. Dejé la foto entre los sobres de muestra. Me enjuagué y regresé al dormitorio. Desnuda, y en la misma posición en que la había dejado, roncaba levemente. Con cuidado de no despertarla, me acosté.

A la mañana siguiente abrimos los ojos casi al mismo tiempo, o eso me pareció —tal falta de certeza fue algo que siempre me incomodó, la sensación de que cuando me despertaba, ella, a mi lado, hacía ya mucho tiempo que me observaba—. Las líneas de la persiana dejaban entrar delgadísimos haces de luz.

—¿Vas a volver a tu hotel? —fue lo primero que dijo.

—No.

Sonrió.

Ese día la acompañé a la compra, pero no hizo ademán de ir al videoclub; fingí no conocer el contenido de la lista que guardaba en su bolso. De camino al supermercado me señaló gente habitual del barrio, por ejemplo un niño callejero que tocaba una especie de trompeta con un sonido «bien mal» afinado, una mujer que paseaba a tres perros de la misma raza, o un niño que —no supo decirme por qué— en vez de ir al colegio, permanecía todas las mañanas sentado en un banco del jardín. De regreso, cargué yo con las bolsas. Me señaló un local cerrado, dijo que era una silent disco. Le pregunté qué era eso, me aclaró que son discotecas sin sonido. Te dan unos auriculares y bailas.

—¿En España no tenéis silent discol

—No lo sé, creo que no.

Aproveché para posar las bolsas en la acera, pesaban un montón.

—Pero en España no tenéis nada.

—Tenemos jamón serrano.

Suspiró antes de decir:

—Pobres cerditos.

—Pero entonces ¿eso de las silent disco es ver a cientos de personas bailando en el silencio?

—Sí, si no te pones tus auriculares, supongo

que sí.

—Un día tengo que verlo.

—Cuando quieras.

Agarré las bolsas, continuamos camino.

Antes de entrar en el portal, ella fue arrastrando la mano por la verja del jardín que daba acceso al edificio. Le dije que parara, hacía un ruido molesto.

Esa noche, después de cenar, mientras yo recogía los platos, me contó que recién terminada la construcción del edificio, y durante los dos años en los que el Ayuntamiento había tardado en otorgar el permiso de habitabilidad, en ese mismo apartamento habían tenido secuestrada a una joven. No conocía más que lo que los diarios y noticiarios habían dicho.

—Por lo visto, la joven —me contó en tanto sentados en el sofá yo bebía agua y ella jugo de naranja rebajado con agua— había estado fotografiando sistemáticamente el lugar de trabajo del padre, un matadero cercano al domicilio familiar; las fotos las hacía desde la terraza de la casa. Aquello no era más que un juego, no tenía otra intención que retratar a los trabajadores y a los animales, dijo la madre de la joven en el juicio. Pero el matadero ocultaba múltiples actividades delictivas: comercio de armas, trata de indígenas con fines prostibularios y todo lo que puedas imaginar de una organización criminal. No sé cómo ni por qué motivo, los cabecillas de la organización supieron que la joven, tras años de positivar fotografías, tenía material suficiente para enviarlos a todos a la cárcel. Ella no era consciente de lo que delataban sus fotos, dijo el padre en el juicio, pero eso a los criminales les daba igual. Entonces ellos, los criminales, le dijeron al padre que si ella seguía disparando fotografías al matadero más temprano que tarde sería eliminada, y el padre tomó una determinación: fue al banco, retiró todos los ahorros, vendió una propiedad que tenía en Puebla y con ese dinero compró este mismo apartamento, en su última fase de construcción, sabiendo que tal como están aquí las leyes del suelo el Ayuntamiento tardaría años en otorgar las licencias de habitabilidad. Un amanecer sedó a su hija, la metió en una maleta, de esas grandes, y la trajo aquí. Lo hizo en transporte público, pues la maleta era tan grande que no cabía en el auto familiar, un utilitario. Su idea era dejar que pasaran unos meses, hasta que todo estuviera olvidado, y después, llegado el día, mientras ella durmiera, dejar la puerta abierta no más, y ya está. La hija nunca sabría la identidad del captor. Cuando durante el juicio el fiscal le preguntó al padre el porqué de ocultar su identidad, éste argumentó que no podía infligirle a su hija el dolor de saber que su propio padre la tenía allí encerrada, no podía sumarle eso al sufrimiento del cautiverio; él sólo quería protegerla, repitió muchas veces a la prensa. Pero los jefes de la organización criminal no olvidaban a la hija. Cada semana le preguntaban al padre si conocía su paradero y rondaban la residencia de la familia. El, sabiéndose vigilado, no podía traerle comida con regularidad. Cuando el juez le preguntó por qué había preparado el apartamento con unas condiciones tan duras, él contestó que por miedo; si algún día la policía se enteraba de todo, las sospechas recaerían en la organización que controlaba el matadero, conocidos profesionales del crimen y, lógicamente, sospechosos primeros. Insistió en que él quería proteger a su hija, sólo eso. Pero todo salió mal, tras dos años de cautiverio, la joven consiguió abrir esa ventana —giró el brazo para señalar la que teníamos a nuestra espalda— y se tiró.

Hubo un silencio. No me atreví a mirar hacia atrás.

Me contó todo esto sin afección alguna, parecía molestarle más el spot publicitario que Televisa emitía en aquel instante —lo recordaré siempre: una mano sin rostro vertía un gran vaso de leche sobre una galleta Oreo— que el secuestro.

—Se acabó el vino, ¿quieres ron? —dijo entonces.

—No, no, gracias.

Se levantó, cogió la botella de una alacena, se sirvió un trago, solo. La vi venir hacia la mesa de comedor; a contraluz, la parte interior de sus piernas dibujaba un peculiar arco.

—Pero durante todo el secuestro, ¿nadie sospechó del padre? —pregunté en tanto se acomodaba en la butaca de enfrente.

—No. Sólo los sordomudos.

—Quiénes son ésos.

—Sí, los sordomudos.

—Explícate.

—¿En España no hay?

—No hay qué.

—Vigilantes sordomudos.

—No. Bueno, no sé. De qué van.

—Aquí los llamamos así, los sordomudos, porque son sordomudos de verdad. Están en el edificio central que tiene la policía, en el Sector XV, pero no son policías; miran cámaras, sólo eso, miran las pantallas de las cámaras que hay diseminadas por la ciudad. Se sabe que los sordomudos desarrollan habilidades especiales para detectar gestos, movimientos sospechosos, sutilezas en la pantalla que al resto nos pasan desapercibidas. Prácticamente todas las calles importantes del D. F. están siendo observadas durante las 24 horas por sordomudos. Gracias a su labor se ha capturado a muchos delincuentes. Son capaces de distinguir el rostro de una persona en una multitud aun cuando la imagen esté ligeramente pixelada. No me puedo creer que este sistema no funcione también en España.

—No, no que yo sepa.

—Es como si tuvieran un sexto sentido. Pues el caso: no es que inicialmente la policía sospechara del padre, pero revisaron las grabaciones del día de la desaparición y a través de esos registros reprodujeron los pasos de los miembros de la familia. Todos menos el padre pasaron la prueba de la sospecha. A él se le veía salir del domicilio familiar, arrastrar una maleta, introducirse en la boca de metro, etcétera. Vieron perfectamente sus dificultades para acomodar la maleta dentro de los diferentes vagones necesarios para cubrir el trayecto, porque en los vagones también hay cámaras, o la exagerada manera de proteger la maleta con sus piernas, como si no quisiera que nadie la rozara, y vieron dónde se bajó, y después el trayecto hasta llegar a la entrada de esta calle, aquí al lado, pero ahí se acababan las imágenes ya que justamente en este tramo aún no había cámaras. Fueron los sordomudos quienes, revisando la grabación, detectaron que en el interior de un vagón de metro el padre se agachaba a atarse el zapato y susurraba algo, como si le hablara a la maleta, pero también podría estar hablando solo y, además, la toma era de perfil y no pudieron leerle los labios. También fueron los sordomudos quienes detectaron que caminaba con un movimiento que no era usual en alguien que arrastra una maleta de peso típico, debía de contener algo extremadamente pesado. Un vídeo, muy reproducido en prensa digital y noticiarios, el último que se conserva del trayecto, muestra al padre aquí, en la avenida, visto de espaldas, un hombre y una maleta que se diluyen entre miles de cuerpos, se pierden para siempre, intentas seguirlo con la mirada y de pronto ya ha desaparecido. Pero en posteriores interrogatorios el padre fue tan convincente que la policía lo dejó en paz. Alegó que la maleta contenía carne, carne que robaba del matadero, la transportaba a un comedor popular, y como era verdad que hacía años que llevaba a cabo esos pequeños hurtos, la cosa no pasó de ahí.

Se sirvió más ron. Le dije que llenara mi vaso. Sólo entonces pude girarme y observar el cristal, en el que nos vi reflejados.

Sobre ese asunto aquel día no hablamos más.

Distribuíamos nuestro tiempo entre el trabajo en casa y salir a cenar de vez en cuando, siempre en las inmediaciones, pero, sobre todo, nos gustaba cenar en la pequeña terraza del apartamento con vistas a 4 millones de azoteas del D. F. En ocasiones me acercaba a la barandilla, miraba al vacío y no podía evitar pensar en el vuelo efectuado por la joven secuestrada. Abajo, en la misma vertical, casualmente se dibujaba una superficie de tierra, decorada con árboles y setos casi concéntricos; recordaba a una diana. También desde esa terraza aprendí a clasificar la luz de la ciudad. Como mínimo existen tres clases de luz en México D. F. La luz lechosa, que es bruma de luminosidad uniforme y provoca silencio, el casi enmudecimiento de la urbe; la llamé luz blanca. La segunda clase de luz es gris ma-rengo, la opacidad de las armas de fuego. La tercera es la luz transparente, luz mezcal, la llamé, que hace de la ciudad un vidrio, un gigantesco escaparate. La ciencia ficción ya está aquí, esto era lo que prometía, pensé un día mientras veía cómo se formaba ante mis ojos ese escaparate.

Pronto apareció lo que toda pareja aguarda para poder definirse como tal: las rutinas. Yo solía escribir en la mesa de la sala, ella se encerraba en su estudio cada tarde.

Me sorprendió su capacidad de trabajo, muy superior a la mía o a la de cualquiera a quien yo hubiera conocido. Periódicamente me enseñaba sus progresos en diseños de bolsas, me preguntaba qué me parecían, yo le daba mi opinión, pero creo que de poco le valía; sus preguntas respondían más a una intención de hacerme partícipe de su trabajo que al convencimiento de que yo pudiera decir algo que lo mejorara. Una vez le comenté que las bolsas deberían ser totalmente opacas, para que no se vislumbrara el contenido y, por sencillo que pueda parecer ese argumento, a ella no se le había ocurrido; fue ésa mi primera y única aportación a la industria de la aeronáutica. Cada vez que un diseño era aprobado por su empresa, ella esperaba a que llegara el fin de semana, momento en el que cogía el coche y hacía el trayecto de 12 horas que media entre México D. F. y Noé, pequeño poblado cercano a Cuatro-ciénegas, norte del país. Allí vivía el artesano que minia-turizaba sus bolsas en porcelana. Tras probar con muchos otros se había decidido por aquel hombre, el único, me dijo ella, que trataba los temas relacionados con el vómito de manera seria. No era oriundo de Noé, procedía de una zona de la Baja California en la cual lo vomitado, en tanto que materia todavía no absorbida por el estómago, no es considerado como el resultado de un proceso digestivo, sino pura comida aún, o dicho de otra manera: una herramienta que tal como entró en el cuerpo es devuelta a la tierra «sin haber sido usada», dijo. La existencia de una herramienta que en estado puro emerge del cuerpo le parecía a aquel artesano un hecho lo suficientemente relevante como para ser objeto de respeto y total atención. Así, ella partía antes del amanecer, y tras las correspondientes 12 horas de trayecto en coche el artesano se ponía de inmediato a elaborar la miniatura. Ella esperaba allí hasta el día siguiente, de este modo traía de vuelta la pieza y así evitaba hacer otro viaje. Nunca la acompañé en esos viajes, pero sí me habló de los peligros que entrañaban. A veces ponen troncos en la autopista para desvalijarte. O, si hay tormenta, en algunos cerros de subida el agua baja tan rápidamente que empuja el coche hacia atrás y el gasto de gasolina se duplica, corriendo entonces serio peligro de vaciarse el depósito antes de llegar a la siguiente estación de servicio, que no abundan. También me contó que poco antes de llegar hay que atravesar un desierto tan perfecto que carece de eco. Lo llaman desierto del Pato porque el «cua» que emite ese animal es el único sonido conocido que no produce eco. Del artesano poco más me contó, salvo que vivía en el extremo oeste del pueblo, en una vivienda de nueva construcción, y que el taller, dotado de última tecnología en cuanto a modelado y cocción de porcelanas, se hallaba en la planta baja, por la que se salía al jardín, donde había mandado construir una piscina de longitud olímpica pero del ancho de un solo cuerpo «para nadar hasta su extremo y regresar siempre con la vista fija en un punto, sin distracciones». Por las noches, a través del ordenador, el tipo se conectaba con colegas de otros talleres, fundamentalmente regiones de China con gran tradición en porcelanas, e intercambiaba abundante información técnica, momento que ella aprovechaba para nadar en la piscina hasta caer agotada.

—La población de Noé no cuenta con más de cien casas, dispersas en un muy amplio territorio —me dijo—. Sus habitantes son gente extremadamente hospitalaria y acostumbrada a la presencia de forasteros debido a su Museo Subterráneo de Historia Natural, ubicado bajo el pueblo. Creo que cada casa tiene una trampilla que da acceso al museo, pero eso no lo sé con seguridad. Entre sus tradiciones está aquella que afirma que todo ser vivo debe ser disecado. De modo que cualquier insecto o animal que rebase los lindes de Noé es cazado y sacrificado para pasar a manos de taxidermistas, quienes realizan su trabajo y donan el ejemplar al museo. No es que en el museo haya sólo un representante de cada especie animal, sino que la caza y disecado se aplica a todo ejemplar de cada especie; cualquier mosca, coyote, vaca o chinche que rebase los lindes de Noé corre la misma suerte. Lo llaman Noé de los Muertos, pero yo no estoy de acuerdo, una cosa es fumigar un territorio y otra bien distinta conservar los caparazones. He visitado muchas veces el museo y siempre he visto cosas nuevas. Cada semana cazan cientos de mosquitos, de modo que las vitrinas se van llenando en superficies que parecen paisajes que sufrieran un proceso contrario a la erosión. O por ejemplo, los coyotes, que se cuentan por cientos, son colocados los unos encima de los otros para formar auténticas paredes de coyotes. La única especie de pájaro que sobrevuela el pueblo es el cardenal rojo, son cazados con trampas, nunca con bala, que están prohibidas. Lo mismo ocurre con los mamíferos. Las paredes del museo son la propia tierra, apuntalada con maderas, de manera que el museo puede ir ampliándose cuanto se quiera. Debido a la fragilidad de sus túneles y estancias, sólo se permiten 2 visitas al día, en grupos de 5 personas. Hay lista de espera de 3 años. A mí, como visitante habitual del pueblo, y por contribuir, aunque sea mínimamente, a la economía local, me dejan visitarlo siempre que no coincida con una visita guiada.

Días más tarde me contó que una noche, apoyada con los brazos en cruz en el borde de la piscina, observó la calle de agua adentrarse en el desierto del Pato, y el desierto adentrarse en la noche, y la noche, en la línea de horizonte, y arriba la luna, y le vino a la memoria la frase del artículo que instantes antes de conocernos habíamos leído al mismo tiempo, la clonación abandonó el terreno de la ciencia ficción y se instaló en el de la comedia de enredos, y se echó a reír, rio hacia el desierto, y no hubo eco, y pensó entonces que estábamos hechos el uno para el otro. Cuando me lo contó, no me sorprendió. Tal revelación del sentimiento amoroso guardaba estrecha relación con su particular idea acerca del amor, esencialmente romántico. Le hice bromas con eso del romanticismo y ella dijo que buscamos la rareza en la persona amada, que sin la percepción de esa rareza es imposible estar enamorado, y que la búsqueda de la rareza es la esencia del ideario romántico, de modo que todo amor es romántico o no es. No supe qué responder. Continuó contándome que las miniaturas de porcelana solían estar listas en unas ocho horas, y que al día siguiente de la cocción, ayudado de una lente de aumento y un pincel mecánico, el artesano las pintaba con el mismo grado de detalle que la bolsa original. Después ella regresaba con la miniatura en la guantera del coche, siempre la guardaba ahí, junto a la documentación. Le pregunté por qué ahí y no en otro lugar y me dijo que no lo sabía. Razoné que quizá se tratara de algo meramente identita-rio: esas miniaturas de porcelana la identificaban en la misma medida en que lo hacen una fotografía o unos datos de un permiso de conducir. Le pareció una explicación tan válida como otra cualquiera. Admito que alguna vez estuve tentado de acompañarla a Noé, pero entendí que aquello constituía una parte de su trabajo a la que no había sido invitado.

Respecto a la librería El Conejo Blanco, solíamos volver una vez a la semana, pero no mirábamos ni libros ni revistas por temor a que de igual manera que habíamos sido unidos por un texto cualquiera, ahora otro nos separara. Esto no lo verbalizábamos, pero era bastante evidente. Por el contrario, nos gustaba sentarnos en la terraza de la librería —ella bebía jugo de naranja rebajado con agua, y yo Coca-Cola Zero—, a ver pasar a los modernos del barrio e intentar clasificarlos en razón de su modo de vestir. En esas salidas le pedía que se pusiera la camisa de los pequeños molinos de energía eólica; nunca me hizo caso. Lo que sí solía repetir era la falda casi tubo, vaquera, y las medias de red que le dejaban la piel estampada en rombos. En lo que se refiere a la clasificación de los modernos del barrio, teníamos dos categorías: 1) bolsa para vómitos y 2) bolsa de basura. A los modernos que nos parecían verdaderamente modernos los metíamos en el grupo bolsa para vómitos, y al resto, en la bolsa de basura. Al principio los primeros eran los más numerosos, pero con el tiempo se fue llenando la segunda bolsa. Al regresar al apartamento yo siempre me quejaba de la exasperante lentitud del ascensor, y ella señalaba con el dedo la advertencia de la pared: «Los niños no deben viajar solos», para decir después que el niño del ascensor siempre está ahí, acompañándonos desde que tenemos uso de razón, «como el fuego de Heráclito, que ni crece ni se desvanece», decía concretamente, y nos reíamos mucho con eso. Un día le comenté lo idiota de la frase «los niños no deben viajar solos», como si ir en ascensor equivaliera a realizar un viaje, a lo que ella replicó que sí que era un viaje, que por supuesto que lo era.

Nunca vi subir ni bajar a nadie en el ascensor.

Pasados unos dos meses, un día especialmente frío, mientras desayunábamos volvió a hablarme de la joven que había permanecido dos años secuestrada en el apartamento. «En cada aniversario de su muerte —dijo— dejan objetos en la puerta». No entendí si se refería a la puerta del edificio o a la nuestra; me aclaró que a la nuestra, en el mismo felpudo, y que solía tratarse de una caja con comida, ropa variada, bolígrafos, libretas de quiosco, libros y otros objetos que no guardaban relación entre sí. Me indicó con el dedo que la siguiera hasta nuestra habitación. Se agachó, metió la mano bajo la cama y arrastró una malera, me pidió que la pusiera sobre el colchón. La abrió. Le pregunté si nunca había tenido curiosidad por saber quién dejaba todos aquellos objetos en la puerta. Contestó que no, pero tenía la sospecha de que se trataba del propio secuestrador, una especie de arrepentimiento, algo así. Me pidió que metiera de nuevo la maleta bajo la cama. Una vez que me hube agachado, vi una caja de cartón. La arrastré hacia mí. En su interior había muchas fotografías, casi todas del apartamento, pero vacío, sin muebles ni nada. Ante mi curiosidad, me contó que eran fotografías del día en que llegó al apartamento, cuando ni tan siquiera tenía cama, y mucho menos muebles u otros objetos personales, tan sólo un saco de dormir que desplegaba cada noche en el salón.

—Hice esas fotos para compararlas.

—¿Para compararlas con qué? —pregunté.

Salió del dormitorio, fue a su estudio. Desde mi posición pude ver cómo cogía un archivador de la estantería metálica para inmediatamente regresar con él. Lo abrió y me enseñó otras fotografías de la casa. Eran las mismas tomas y los mismos ángulos que las que me acababa de mostrar, pero en este caso pertenecían a la hoja informativa de la empresa inmobiliaria mediadora en la compraventa del apartamento. Sostuvo entonces con la mano derecha una foto de la inmobiliaria, con la izquierda la misma foto hecha por ella, y me preguntó si apreciaba alguna diferencia, a lo que respondí que salvo ciertos tonos de luz derivados de, probablemente, las horas del día o época del año, no, no veía diferencia alguna.

—Sí que la hay —afirmó—, fíjate, la foto de la inmobiliaria tiene una atmósfera edénica, impoluta, que la mía no tiene.

—Puede ser.

—Parece que todo lo que contiene la fotografía de la inmobiliaria sea nuevo, el aire incluido, preparado para ser visto por primera vez. Sin embargo, la foto hecha por mí arrastra una sombra. No una sombra exactamente, sino un ambiente de sombra.

Me fijé con más detenimiento.

—Sí, es posible —comenté.

—En mi opinión, la mía certifica que éste fue el escenario de un drama; ya sabes a qué drama me refiero. Es ésta la comparación a la que me refería, por eso hice estas fotos.

No dije nada. Continuó:

—Es eso lo que diferencia las fotos publicitarias de las privadas, ése y no otro es el aporte de la publicidad al mundo de las imágenes, el borrado de la tragedia.

No me hacía ninguna gracia hablar de ese asunto; cambié de tema:

—¿Cenamos fuera esta noche?

Asintió.

No tardó en prepararse. Antes de salir me preguntó si me parecía bien cómo iba vestida —pantalón ajustado, zapato de tacón cuadrado, como de monja, camisa rosa fucsia que hacía notar la diferencia de tamaño entre el pecho derecho y el izquierdo, y una chaqueta americana negra dos tallas más grande que la suya—. Le dije que sí, que parecía una niña que acabara de asaltar el armario de la madre.

Tras vagabundear un rato elegimos un local informal, tortillas campesinas, mole con jitomates, sopa con pollo y cosas así, ubicado en el límite de la Condesa con la colonia Roma. En un lateral de la barra, junto a los grifos de cerveza, una pecera convertida en terrario alojaba una serpiente. Enroscada sobre sí, parecía dormitar gozosa. Los turistas se detenían, la miraban. Cuando alguien golpeaba el cristal, la serpiente abría la boca con la pereza de un cachorro de perro. Observaba esa boca cuando la pregunta me cogió por sorpresa:

—¿Adonde te gustaría viajar?

Dejé de masticar. Soy malo improvisando. Lo primero que se me ocurrió:

—Estados Unidos.

Sus ojos se iluminaron, esperó a que el camarero terminara de poner los platos que faltaban en la mesa y se retirara para decirme que, precisamente, su viaje soñado era cruzar Estados Unidos en coche. Extrajo un portami-nas del bolso, tomó una servilleta y comenzó a dibujar posibles rutas en aquel país. Hasta el final de la cena no paró de hablar de la posibilidad de ese viaje.

Regresamos a pie, por la avenida, a esas horas llena de gente. Me cogió del brazo, pero iba parándose en todos los árboles que tenían bicicletas atadas al tronco. Las cadenas habían dibujado surcos bastante profundos en la corteza, y ella se preguntaba qué dirán acerca de esas huellas los habitantes de la ciudad dentro de IOO años, cuando ya no haya bicicletas pero sí esos árboles. Pasamos por delante de un edificio, del portero automático salía una voz que decía: «Diga, quién es, diga». Nos detuvimos, miramos en todas direcciones, no había nadie. No dejamos de oír esa voz hasta que nos hubimos alejado. De pronto se detuvo e intentó arrancar una cadena que un ciclista había abandonado en un árbol. Como no podía, le dio una patada.

—Cuidado, mil sordomudos nos observan —le dije.

—Pues que observen.

Se acercó, me besó y deslizó su mano entre mis piernas. Miré de reojo, hacia una farola.

—Sí —dijo ella—, ahí hay una cámara. Que les jodan.

Antes de continuar camino dijo:

—Esa cámara es aquella de la que te hablé, la última que registró la imagen del padre mientras se perdía entre la gente con la maleta y la hija dentro.

Alcé la vista para mirarla.

Aquella temporada navegué mucho a través de Google Maps. Me metía en el modo Street View, que me permitía avanzar a pie tle calle, recorrer lugares visitados años atrás. Por ejemplo, la calle en la que vivía cuando era pequeño. Fue fácil comprobar cómo las imágenes de las aceras, sin cambios apreciables a pesar de los años, eran más reales que el recuerdo que guardaba de ellas. Me di cuenta de que las calles que presenta Street View son representaciones del mundo a escala «realmente real», quiero decir que en llegar de una esquina a otra a golpe de ratón tardas lo mismo que si fueras realmente caminando por la acera, su escala de tiempo es una escala real, 1:1, de modo que puedes recorrer la tierra desde la silla de tu escritorio como si fueras un verdadero caminante. Realicé tal hallazgo estando sentado en el sofá de la sala, con el ordenador sobre mis piernas, no hacía nada especial, sólo comprobaba si la tienda de venta de muebles que en el año 1973 había debajo de la antigua casa de mis padres continuaba en el mismo lugar —en 1973 vendían allí unos cuadros de perros de caza, y otros de barcas amarradas a un modesto puerto pesquero; la primera vez que vi aquellos cuadros fue también la primera que intuí cómo sería una televisión en color—, también me entretuve en comprobar si el muro del solar donde vi por primera vez un cartel que anunciaba a un candidato para unas elecciones democráticas estaba aún en pie —una tienda de Apple se erigía en su lugar—, después caminé calle arriba, a la búsqueda de un portal de madera y pomo con forma de balón de rugby, que cuando era pequeño siempre estaba abierto, y en el que niños de distintas edades solíamos reunimos para ver pasar el camión de la basura —resultaba hipnótico el tránsito de aquellos camiones durante el día, cuando nada recogían, cargados de nadie sabía qué—. Sentado en el sofá, pensé que mi recuerdo, sumado a lo que ahora había cambiado, constituía una especie de «memoria aumentada», o «pasado aumentado». Tal pensamiento vino acompañado de una mezcla de asombro y tristeza. Me levanté, fui al estudio. En ese momento, ella anotaba algo en una de sus libretas, el flequillo le caía sobre los ojos, los pies se apoyaban, juntos y muy simétricos, en la barra del taburete. Levantó la vista, dejó el portaminas sobre la mesa, me miró con gesto de espera. Le relaté con detalle la visita al barrio de mi infancia. Creo que entendió perfectamente lo del pasado aumentado. Dijo que a ella le ocurría a menudo. Después le conté mi hallazgo de la existencia de una segunda escala real, en esto me extendí más, y concluí:

—Lo que equivale a decir que en el mundo existen 2 escalas reales. La que vemos, y otra en el interior de Street View. ¿No es extraordinario?

Permaneció pensativa unos instantes. Hizo la siguiente observación:

—Pero ¿por qué esos mapas han sido fabricados para que a golpe de ratón camines por ellos a la misma velocidad que un peatón, y no a la velocidad de un ciclomo-tor, o de un coche?

Creí que se trataba de una pregunta capciosa. Ensayé como respuesta que era una manera de devolverle a la tierra la escala humana, la escala del cuerpo, sustraída hasta entonces de la historia de los mapas. Pero no, no era capciosa su pregunta; ella tampoco tenía la respuesta.

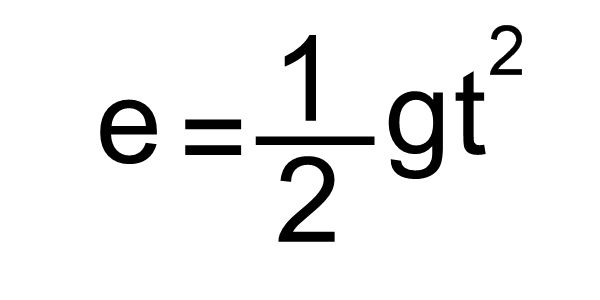

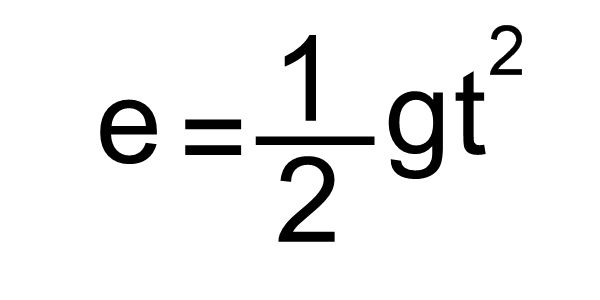

Durante esos días, reflexionar acerca de los trayectos efectuados en Street View a velocidad humana me hizo pensar varias veces en la joven que se había tirado desde el balcón de nuestro apartamento. 12 pisos, 40 metros de caída libre que —rozamiento del aire y otros efectos calóricos aparte— viene consignada en la ecuación:

siendo cada término:

e: espacio (caída medida en metros)

t: tiempo de caída (medido en segundos)

g: aceleración de la gravedad (es constante, toma el valor 9,8 m/s2)

y que haciendo cuentas arroja el resultado de casi 3 segundos de caída libre. En concreto, 2,846049894151 segundos, con sus 12 decimales, limpios y profundos como el edificio de 12 pisos, me dije, y todo el aire que tragaron sus pulmones, que también debe de estar contenido en esos decimales, y pensé que los mapas de Street View, además de la opción de caminar por las calles deberían tener una opción llamada caída libre; por qué no, ese tipo de caídas también forman parte de la escala humana. Después me avergonzaba de tales pensamientos, lo que algunos días me impedía dormir.

Fue a partir de ese momento cuando comencé a notar la presencia de la joven muerta entre nosotros, especialmente en el stand by de los electrodomésticos, la luz roja que parece vigilarte cuando duermes. También en algunos sonidos, como por ejemplo el de carga y descarga del motor de la nevera, que por la noche oía desde la cama; sus modulaciones parecían salir de una garganta. O en otros detalles que nada tenían que ver con los sonidos, por ejemplo el pomo de la puerta de la habitación extra, que nunca estaba exactamente en la misma posición. Un día le conté a ella mi decisión de, a partir de ese momento, tomar como unidad patrón de medida de tiempo los 2,846049894151 segundos que había tardado en caer aquella joven. Ante su sorpresa, me apresuré a aclarar que es legítimo modificar los sistemas de cuantificación del mundo para ajustarlos al hábitat de cada cual, y que nuestro hábitat estaba ahora invadido por la presencia de esa mujer. Realmente estaba entre nosotros.

Otro día pensé que cada uno de los 12 decimales de ese número era espejo de cada uno de los 12 pisos que la habían visto caer, deshabitados en el momento de su vuelo, lo que provocaba en mí aún mayor extrañeza: una mujer pasa a toda velocidad ante ventanas que no guardan habitantes, que no valen para nada pues a nadie y nada deben proteger, 12 ventanas inútiles salvo para que en el transcurso de una caída una mujer se vea reflejada en ellas, darle la oportunidad de ver por última vez su cuerpo. Aunque esas ventanas no hubieran hecho en toda su vida nada más que contener aquel fugaz reflejo, ya habrían cumplido con la utilidad que todo objeto al nacer lleva asignada. En esta clase de pensamientos empleaba mi tiempo.

Días más tarde comencé a imaginar a esa joven durante su encierro, yendo de pared a pared, a la espera de la ración de comida y con la incertidumbre de si alguien volvería. La imaginaba en la terraza, observando los casi cuatro millones de azoteas de México D. F., sus ojos habrían visto sin descanso la luz lechosa, la luz plomo, la luz cristal, quizá alguna otra luz que a mí se me había pasado por alto, y pronto se me hizo insoportable la idea de que la mujer hubiera tocado las mismas paredes que yo, que mis pisadas sobre el parquet coincidieran con alguna de las suyas, que hubiera cocinado en la misma vitrocerámica que yo, que las yemas de sus dedos hubieran utilizado el indicador de potencia de cada fogón tal como yo venía haciéndolo cada mañana al poner la cafetera. A veces abría la alacena, miraba nuestra comida y me daba miedo pensar que hubo un día en el que allí se alojaron alimentos que, a pesar de sus vitaminas, minerales y proteínas, certificaban el encierro y posterior muerte de la joven, que, seguro, abría la puerta de la alacena de la misma manera que yo —porque las alacenas sólo pueden abrirse de una manera, una rotación de bisagras, sólo eso, y todas las rotaciones dan mucho miedo—, y pensé que ella observaría su comida, apilada del mismo modo en que yo apilaba la nuestra, y que en el pequeño plato de ducha la posición de sus pies no podía sino coincidir con la de los míos, y que se miraba en el mismo espejo del baño que yo, y que a falta de un juego mejor con el que llenar el tiempo habría abierto y cerrado la puerta repetidas veces para ver cómo su cabeza se abría y cerraba, y que ese juego habría ido fracturando su rostro, una especie de craquelación también del alma, pues el alma está en el rostro, y pensaba entonces que sí, que ella tenía razón al decir que las fotografías de la casa antes y después de mudarse eran distintas, claro que lo eran, pero también me di cuenta de que había algo constante, algo que se mantenía en todas ellas: la presencia de la joven secuestrada. Nada le conté de todo esto a ella. No creí necesario alarmarla. Una tarde, me encontraba sentado en la mesa de comedor, leía un libro de poemas de Brodsky —lo había encontrado en su biblioteca, no muy surtida pero selecta— cuando oí que arrastraba el taburete en su estudio, a los pocos segundos apareció por la puerta. Levanté la vista de la página. Se acercó y me besó. Cuando despegamos los labios intercambiamos una mirada hasta entonces no conocida por ninguno. Creo que fue ése el momento álgido de nuestra relación.