«¿Has pensado alguna vez convertirte en pato?».

La existencia precede a la esencia. Si estás de acuerdo con la afirmación, eres existencialista. Si no, sigues existiendo, pero esencialmente no.

DIMITRI: Tengo que admitir, Tasso, que a veces me gustaría ser más parecido a ti.

TASSO: Pero ¡si puedes! Existencialistamente hablando, ¡eres un ser totalmente autooriginado! ¡Eres quien tú estés creando!

DIMITRI: ¡Fantástico! Porque yo siempre he querido ser igual de alto que tú.

Para meternos de cabeza en el existencialismo, debemos contar un par de cosas del absolutismo hegeliano del siglo XIX, el punto de vista filosófico que dice que el único retrato auténtico de la vida es el que se toma mirando desde fuera hacia dentro. ¿Fue Rodney Dangerfield el que dijo que el mejor material cómico está en la tensión entre el absoluto hegeliano y el distanciamiento existencial del hombre? Probablemente no. Pero, si fuera así, el siguiente chiste clásico sería un ejemplo de aquello a lo que se refería Rodney.

Un hombre está haciendo el amor con la mujer de su mejor amigo, cuando oyen que aparca un coche frente a la casa. El hombre se oculta en el armario. El marido entra, va hacia el armario a colgar la americana y, al encontrarse a su amigo desnudo, le dice:

—Lenny, ¿qué haces aquí?

Lenny se encoge de hombros, pusilánime, y contesta:

—En alguna parte hay que estar, ¿no?

Ésta es una respuesta hegeliana a la pregunta existencialista. El marido quiere saber por qué Lenny, de entre todas las personas, está en esa situación existencial concreta: ¡desnudo en su armario! Pero su presunto amigo, Lenny, por motivos propios, elige responder a una pregunta distinta: ¿Por qué está alguien aquí, y no en otra parte? Un planteamiento que sólo cobra sentido si uno es un encumbrado filósofo alemán de la categoría de Hegel.

George Wilhelm Hegel mantuvo que la historia se despliega a la vez que el «Espíritu Absoluto». El espíritu de cada tiempo (por poner un ejemplo, el tenso conformismo de la década de 1950) genera su propia antítesis (el movimiento hippie de los años sesenta), y la colisión entre ambos crea, a su vez, una nueva síntesis (los «hippies de plástico» de los setenta, algo así como los banqueros de Wall Street con un corte de pelo a lo Beatles).

Y así es como procede, de manera incesante, la dialéctica de la tesis/antítesis/síntesis (que se convierte en una nueva tesis).

Hegel pensó que había saltado al margen de la historia y «la» estaba contemplando desde un punto de vista trascendente. Lo llamó el punto de vista absoluto. Y, vistas desde ahí, las cosas no parecían estar nada mal. ¿Guerras? Un movimiento dialéctico más. ¿Pestes? Otro. ¿Ansiedad? No hay que preocuparse.

La dialéctica está en el movimiento, y no se puede hacer nada al respecto. Sólo estar atento y comprender cuál es el escenario. George Wilhelm Friedrich consideró que estaba contemplando la historia desde el punto de vista de Dios.

Ahí interviene Søren Kierkegaard, contemporáneo de Hegel, que está bastante cabreado. «¿Qué tiene de particular que todo se vea correcto desde el punto de vista de lo Absoluto?», pregunta Søren. Ése no es —ni puede ser— el punto de vista de los individuos existentes. De esa afirmación nace el existencialismo. «No soy Dios», afirmó Kierkegaard. «Soy un individuo. ¿A quién le importa lo armoniosas que se vean las cosas desde arriba? Yo estoy aquí, en la parte finita de todo esto, y estoy angustiado, al borde de la desesperación. Yo. ¿Y qué si el universo sigue su curso ineluctablemente?, ¡amenaza con seguir su curso y arrollarme!».

De este modo, si Kierkegaard os encuentra en el armario de su casa y os pregunta qué estáis haciendo ahí, no le salgáis con lo de que «En alguna parte tiene que estar uno». Nuestro consejo es que improviséis.

El filósofo francés del siglo XX Jean-Paul Sartre partió de la idea kierkegaardiana del individuo sumido en un aislamiento amedrentador y se extendió sobre las implicaciones que conlleva para la libertad y la responsabilidad humana. Jean-Paul lo resumió de este modo: «La existencia precede la esencia», con lo que quería decir que los seres humanos no tenemos una esencia predeterminada de la manera que la tiene, por ejemplo, un perchero. Somos indeterminados, constantemente libres para reinventarnos a nosotros mismos.

Si nos vemos como meros objetos con identidades fijas, dejamos de ser. Así de radical. En cierto modo, nos vemos como objetos cuando nos identificamos con un rol social. Eso, dice Sartre, es mauvaise foi, o mala fe. Y no es nada bueno.

Sartre contempla a un camarero en un café y observa que ser un camarero consiste en fingir ser un camarero. Los camareros aprenden a ser camareros dando la impresión de que son camareros. Los camareros caminan de una manera determinada, tienen una actitud concreta, se sitúan en un punto entre la intimidad y el distanciamiento, etc. Todo eso está muy bien siempre que el camarero sea consciente de que sólo es un rol. Pero todos conocemos a camareros que se creen realmente camareros, que creen que eso es lo que son en esencia. Tres mauvaisefoi!

Con ejemplos exagerados, los chistes se mofan de nuestra tendencia a identificamos, sin detenernos a pensar, con actitudes y valores de nuestro grupo social. Consisten, en el fondo, en una estratagema filosófica: la reductio ad absurdum o reducción al absurdo.

En el siguiente chiste basado en la reductio, Sol le da un nuevo sentido a la mala fe inherente en el hecho de identificarse con un grupo.

Abe y su amigo Sol salen a dar una vuelta. Pasan junto a una iglesia católica de cuya fachada cuelga un cartel: 1000 DÓLARES PARA TODO EL QUE SE CONVIERTA. Sol decide entrar y ver de qué va el asunto. Abe le espera afuera. Pasan las horas. Finalmente, sale Sol.

—¿Y? —pregunta Abe—. ¿Qué ha pasado?

—Me he convertido —dice Sol.

—¡No fastidies! —dice Abe—. ¿Te han dado los mil pavos?

Y Sol responde:

—¿Es que no sabes pensar en nada más?

(Efectivamente, no somos políticamente correctos. Somos filósofos. ¡Denunciadnos si queréis!).

Por otra parte, también es de mala fe considerar que tenemos posibilidades ilimitadas y que no existen restricciones a nuestra libertad.

Están dos vacas pastando en un prado. Y una le dice a la otra:

—¿Qué te parece eso del mal de las vacas locas?

—¿Y a mí qué me importa? —dice la otra—. Soy un helicóptero.

Para el filósofo existencialista, la verdadera angustia —que ellos llaman angst porque pronunciarlo te deja siempre mal sabor de boca— no es el síntoma de una patología que hay que tratar con terapia. No, es una respuesta humana básica a las auténticas condiciones de la existencia humana: nuestra mortalidad, nuestra incapacidad para realizar plenamente nuestro potencial, y la amenaza del sinsentido. Motivos más que suficientes para que uno desee ser un filósofo cabezahueca y no un existencialista.

Los existencialistas insisten en distinguir entre la «angustia existencial», tal como la ansiedad que se siente ante la muerte —que, en su opinión, es fruto de la condición humana—, y la angustia neurótica corriente, que es la que siente Norman:

Norman empezó a hiperventilar en cuanto vio al médico.

—Estoy seguro de que tengo algo en el hígado —dijo.

—Eso es ridículo —le dijo el doctor—. No se puede saber. El hígado no genera ningún tipo de malestar.

—¡Exacto! —respondió Norman—. Ésos son precisamente mis síntomas.

El existencialista alemán del siglo XXI Martin Heidegger le preguntaría: «¿A eso le llamas tú angustia, Norman? No has empezado a vivir. ¡Y por “vivir” entiendo pensar constantemente en la muerte!». Heidegger llegó al extremo de decir que la existencia humana consiste en ser-para-la-muerte. Para vivir de verdad, debemos enfrentarnos sin tapujos a nuestra mortalidad y aceptar la responsabilidad de vivir vidas con sentido a la sombra de la muerte. No hay que intentar huir de la angustia personal y de las responsabilidades personales negando el hecho de la muerte.

Tres amigos mueren en un accidente de automóvil y se encuentran en una sesión informativa en el cielo. El moderador les pregunta qué les gustaría que sus amigos y parientes dijeran de ellos ante su tumba.

El primer hombre dice:

—Espero que la gente diga de mí que era un médico excelente y un buen padre de familia.

El segundo hombre dice:

—Me gustaría que dijeran que, en calidad de maestro, cambié las vidas de mis alumnos.

El tercer hombre dice:

—A mí me gustaría que alguien dijera: ¡Mirad, se está moviendo!

Para Heidegger, vivir a la sombra de la muerte no es sólo una actitud más corajuda; es la única manera auténtica de vivir, porque nos puede tocar en cualquier momento.

Un hombre le pregunta a una adivina cómo es el cielo. La adivina se concentra en su bola de cristal y dice:

—Estoooo… Veo buenas noticias y malas noticias. Las buenas son que hay varios campos de golf en el cielo y que son todos de una belleza inigualable.

—¡Vaya! ¡Fantástico! ¿Y las malas?

—Que tienes uno reservado para mañana a las ocho y media.

¿Sigues en la fase de la negación? Veamos qué pasa con el siguiente:

PINTOR: ¿Qué tal van mis ventas?

PROPIETARIO DE LA GALERÍA: Bueno, pues tengo buenas y malas noticias. Vino un hombre y me preguntó si eras un pintor que se revalorizaría al morir. Cuando le dije que pensaba que sí, compró todo lo que tenía tuyo en la galería.

PINTOR: ¡Vaya! ¡Es maravilloso! ¿Y las malas noticias?

PROPIETARIO: El comprador era tu médico.

No obstante, de vez en cuando oímos historias acerca de la muerte que le miran a la cara a la angst por excelencia y se ríen de ella. Gilda Radner tuvo las agallas de contar este chiste cara al público después de que le hubieran diagnosticado un cáncer terminal.

Una mujer con cáncer va a ver a su oncólogo, que le dice:

—Bueno, me temo que hemos llegado al final del trayecto. Sólo le quedan ocho horas de vida. Váyase a casa y sáqueles tanto partido como pueda.

La mujer se va a su casa, le da la noticia a su marido y dice:

—Cariño, hagamos el amor durante toda la noche. Y el marido responde:

—¿Sabes que hay veces en que el sexo te apetece y otras veces en que no? Bueno, pues esta noche no estoy de humor.

—Por favor —ruega la mujer—. Es mi última voluntad, amor mío.

—Es que no me apetece —insiste el marido.

—Te lo ruego, amor mío.

—Ya, para ti es fácil decirlo. Como mañana no tienes que levantarte temprano…

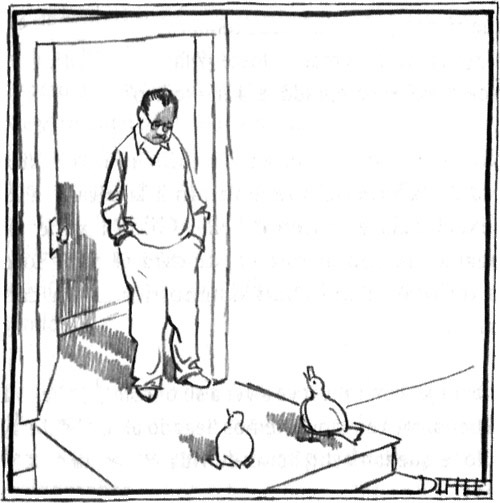

«¿Has pensado alguna vez convertirte en pato?».

Este dibujo ilustra los límites de nuestra libertad. Un hombre puede plantearse, razonablemente, convertirse en testigo de Jehová, pero ¿tiene sentido que se plantee convertirse en un pato?

El dibujo contiene otro enigma existencialista: «Esos patos, ¿quiénes se creen que son?».

La insistencia de los existencialistas en afrontar la angustia ante la muerte ha creado una nueva industria en miniatura, el movimiento de cuidados paliativos, fundado por la filosofía bioética de la doctora Elizabeth Kübler-Ross en el siglo XX, y que fomenta la aceptación de la muerte con entereza.

EL CLIENTE DE UN RESTAURANTE: ¿Cómo se preparan aquí los pollos?

COCINERO: Ah, pues no hacemos nada especial. Sencillamente, les decimos que van a morir.

TASSO: ¿De qué te ríes? Te estoy hablando de la angustia ante la muerte. No le veo la gracia, la verdad.

DIMITRI: Es que hay cosas peores que la muerte.

TASSO: ¿Peores que la muerte? ¿Cómo qué?

DIMITRI: ¿Has pasado alguna vez una velada con Pitágoras?