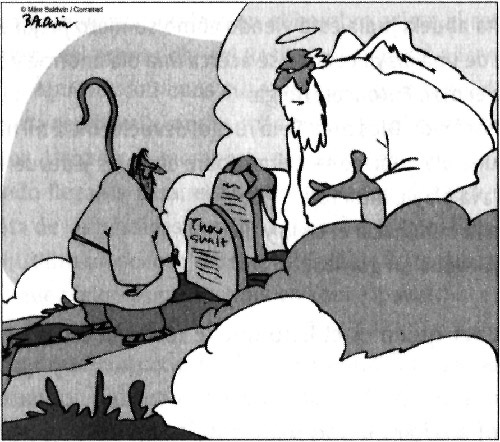

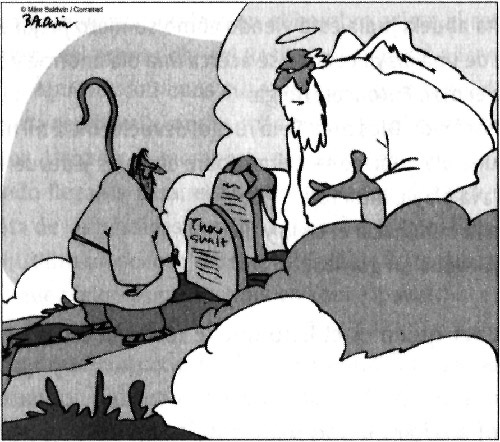

«Entonces, cada mes recibirás una nueva lista de mandamientos. Si decides cancelar el trato, puedes quedarte con la primera lista, sin coste adicional alguno».

El Dios sobre el que les gusta discutir a los filósofos de la religión no es el que la mayoría de nosotros reconocería. Tiende más bien a ser algo abstracto, algo más parecido a lo que en La guerra de las galaxias llamaban «La Fuerza», y menos un padre celestial que pasa la noche en vela preocupado por ti.

DIMITRI: El otro día estaba hablando con Zeus, y dice que ejerces una mala influencia sobre mí.

TASSO: Curioso, porque yo creo que él es una mala influencia para ti.

DIMITRI: ¿Por qué?

TASSO: Porque te convence de que las voces que oyes en tu cabeza son reales.

CREER EN DIOS

Un agnóstico es una persona que cree que la existencia de Dios no puede probarse basándose en evidencias al uso, pero que no niega la posibilidad de que Dios exista. El agnóstico no va tan lejos como el ateo, que considera que el asunto de la existencia de Dios está zanjado. Si ambos vieran un día un arbusto en llamas que hablara y dijera: «Soy el que soy», el agnóstico empezaría a buscar a ver dónde está la grabadora escondida, mientras que el ateo se encogería de hombros y se pondría a asar castañas.

Dos irlandeses colegas de borrachera están en un pub y ven a un tipo calvo bebiendo solo al fondo de la barra.

—Oye —dice Pat—. ¿Ese de ahí no es Winnie Churchill?

—¡Bah! —responde Sean—. No creo. Winnie Churchill no estaría en un sitio como éste.

—Tío —insiste Pat—. Que no es broma. Mírale bien. Juraría que es Winnie Churchill. Me apuesto diez libras.

—¡Se acepta la apuesta!

Pat se va al final de la barra y le dice al calvo:

—Tú eres Winnie Churchill, ¿a que sí?

—Fuera de mi vista, ¡imbécil! —grita el calvo.

Pat vuelve a sentarse junto a Sean y dice:

—Me temo que ya nunca lo sabremos ¿verdad?

Ése es el razonamiento de un agnóstico.

Los ateos son otra historia. Hace ya mucho tiempo que los filósofos se pusieron de acuerdo en que no tiene ningún sentido que creyentes y ateos discutan sobre el tema. Y eso es porque lo interpretan todo de maneras muy diferentes. Para discutir, tiene que existir un terreno común, de modo que uno de los participantes pueda decir: «¡Vale! Yo te concedo x y tú debes concederme y». Los ateos y los creyentes nunca encontrarán una «x» sobre la que puedan ponerse de acuerdo. Así, no se puede establecer la disputa porque cada uno ve las cosas desde su propio punto de vista. Esto es un poco abstracto. Pero esta historia lo describe de un modo muy terrenal; mejor dicho, vecinal.

Una ancianita cristiana sale cada día al porche de su casa y grita:

—¡Alabado sea Dios!

Y cada mañana, su vecino el ateo de la puerta de al lado, le responde gritando:

—¡Dios no existe!

La anécdota se repite durante semanas enteras.

—¡Alabado sea Dios! —grita la dama.

—¡Dios no existe! —responde el vecino.

Con el paso del tiempo, la señora empieza a tener dificultades económicas y casi no le llega el dinero para comer. Cuando sale al porche, le pide a Dios que le ayude con la compra y luego dice:

—¡Alabado sea Dios!

A la mañana siguiente, en cuanto sale al porche, se encuentra con unas bolsas con la comida que le había pedido a Dios. Naturalmente, grita:

—¡Alabado sea Dios!

El ateo aparece de detrás de una mata y le dice:

—¡Y un cuerno! Esta comida la he comprado yo. ¡Dios no existe!

La ancianita le mira y se sonríe. Grita:

—¡Alabado sea Dios! No sólo me has conseguido la comida, Señor, sino que además has hecho que la pagara Satán.

El matemático y filósofo francés del siglo XVII Blaise Pascal sostuvo que decidir si creemos en Dios o no es, en el fondo, como formular una apuesta. Si optamos por comportarnos como si Dios existiera y, al final, resulta que no existe, tampoco pasa nada. Bueno, a lo mejor perdemos la oportunidad de disfrutar de lo lindo cometiendo los Siete Pecados Capitales, pero eso es calderilla comparado con la alternativa. Si apostamos que Dios no existe, y termina resultando que sí, nos habremos quedado sin el festín final, sin la dicha eterna. Por lo tanto, según Pascal, la estrategia de vivir como si hubiera un Dios es mucho mejor. Los académicos conocen este razonamiento como la «apuesta pascaliana». El resto de los mortales, lo llamamos cubrir las apuestas.

Inspirada por los Pensamientos de Pascal, una ancianita va al banco con un maletín en el que lleva 100 000 dólares en metálico y solicita que le abran una cuenta. El cauteloso agente bancario le pregunta cómo ha conseguido ese dinero.

—Apostando —le dice ella—. Soy muy buena.

—¿Y qué tipo de apuestas hace? —pregunta el contable intrigado.

—Ah, pues de todo tipo —le dice—. Por ejemplo, ahora misma me apostaría veinticinco mil dólares con usted a que mañana al mediodía tendrá una mariposa tatuada en la nalga derecha.

—Vaya, me gustaría aceptarle la apuesta, ya mismo —dice el contable—. Pero no estaría bien que me quedara con su dinero por una apuesta tan absurda.

—Déjeme que se lo diga de otro modo —dice la mujer—. Si no apuesta conmigo, tendré que buscar otro banco donde depositar el dinero.

—No, no. No se precipite —dice el agente bancario—. Acepto la apuesta.

La mujer regresa al día siguiente al mediodía acompañada de su abogado en calidad de testigo. El contable se da la vuelta, se baja los pantalones e invita a ambos a que observen que la apuesta la gana él.

—De acuerdo —dice la mujer—. Pero ¿podría inclinarse un poquito más para que podamos asegurarnos?

El agente hace lo que se le pide, la mujer reconoce que ha perdido, y saca 25 000 dólares de su maletín y los cuenta para dárselos. Mientras tanto, el abogado está sentado, con la cabeza gacha y los codos apoyados en las rodillas.

—¿Y a éste qué le pasa? —pregunta el agente del banco.

—¡Que es un mal perdedor! —responde la ancianita—.

Aposté cien mil dólares con él a que hoy, al mediodía, usted nos enseñaría el trasero en su propio despacho.

La línea entre garantizar la apuesta y amañarla es muy delgada. Tomemos en consideración la siguiente estrategia neopascaliana.

Un hombre con un loro en el hombro asiste al servicio religioso del primer día del Rosh Hashanah (el año nuevo judío). Apuesta con unos cuantos a que el loro puede oficiar una ceremonia mucho más bella que el cohen o niño cantor. Llegado el momento, sin embargo, el loro calla. Cuando llegan a casa, el hombre reprende al loro y se lamenta de las pérdidas que le ha causado. El loro dice:

—¡Utiliza un poco la cabeza, estúpido! ¿No te das cuenta de lo que podemos sacar ahora en Yom Kippur?

Hay que concederle al loro que no iba tan desencaminado. Tal vez se pueda amañar la apuesta pascaliana de modo que el domingo por la mañana juguemos al golf, y a pesar de eso Dios esté contento, ¡si es que existe! A Dios le consta que todos lo hemos intentado, alguna vez.

DEÍSMO E HISTORIA DE LAS RELIGIONES

Entre los filósofos del siglo XVIII, los que no eran escépticos eran deístas, creyentes en un remoto e impersonal Dios de los filósofos: un Creador más parecido a una fuerza que a una persona, más relojero que confidente. Los judíos tradicionales y los cristianos reaccionaron a la defensiva. Su Dios, adujeron, no era un simple relojero. Era el Señor de la Historia, presente en el Éxodo de Egipto, la travesía del desierto y el asentamiento en la Tierra Prometida. Estaba, en resumen, disponible, «muy presente en momentos difíciles».

Una abuela judía está viendo cómo su nieto juega en la orilla de una playa cuando se acerca una ola enorme y se lo traga el mar. Entonces, ruega:

—Por favor, Dios mío. Te lo ruego, devuélveme a mi nieto.

Y una ola enorme se cierne sobre sus pies y devuelve al niño a la playa, intacto.

Y ella mira hacia el cielo y dice:

—¡Llevaba un gorrito!

¡A ver quién es el listo que le reclama eso a un relojero!

DISTINCIONES TEOLÓGICAS

Mientras los filósofos de la religión mantienen sesudas discusiones sobre las Grandes Preguntas —como por ejemplo, ¿Dios existe?—, los teólogos tienen menos pescado que vender, especialmente en Cuaresma.

«Entonces, cada mes recibirás una nueva lista de mandamientos. Si decides cancelar el trato, puedes quedarte con la primera lista, sin coste adicional alguno».

En teología, ha habido auténticos cismas por temas tan acuciantes como «¿Espíritu Santo procede del Padre o del Padre y del Hijo?». Es evidente que el lego precisa de una guía para orientarse entre las diferencias teológicas y, gracias a Dios, los cómicos siempre están dispuestos a proporcionársela. La clave para determinar cuál es la creencia religiosa de una persona parece radicar en a quién reconoce y a quién no:

Los judíos no reconocen a Jesús.

Los protestantes no reconocen al Papa.

Los baptistas no se reconocen entre sí en la tienda de vinos.

Esta última observación se traduce en un consejo de naturaleza meramente práctica. Si vas de pesca, no invites a un baptista; se beberá toda la cerveza. Sin embargo, si invitas a dos baptistas, toda la cerveza será para ti.

Otra de las maneras de distinguir entre las confesiones es a partir de qué conducta le puede reportar a uno un rapapolvo divino. Para los católicos, sería dejar de asistir a misa; para los baptistas, bailar; para los episcopalianos, comer ensalada con el tenedor de postre.

Bromas aparte, existen importantes diferencias doctrinales entre confesiones religiosas. Por ejemplo, sólo los católicos creen en la Inmaculada Concepción, la doctrina que cuenta que, para que fuera apta para dar a luz al Señor, la misma María nació sin el estigma del Pecado Original.

Jesús andaba de paseo por la calle cuando se encontró con una multitud que le arrojaba piedras a una adúltera. Jesús dijo:

—El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De pronto, pasó un pedrusco por encima de las cabezas de los que estaban allí congregados. Jesús se dio la vuelta y dijo:

—¿Mamá?

Naturalmente, el chiste favorito de todo el mundo en el subgénero de las sectas es el de la Contrarreforma. Cualquier recopilación básica de chistes sobre la Contrarreforma incluye invariablemente el siguiente:

Un hombre está pasando por apuros financieros cuando le pide a Dios que le ayude a ganar a la lotería.

Pasan los días, luego las semanas, y el hombre no gana ni la pedrea en la lotería. Finalmente, en la miseria, le grita a Dios:

—Nos dijiste «Llamad, y la puerta se os abrirá. Buscad, y encontraréis». Estoy en la ruina más absoluta, y no he ganado ni una sola vez a la lotería.

Y se oye una voz procedente de las alturas:

—¡Algo tendrás que poner de tu parte, criatura! ¡Compra un décimo!

Está claro que el hombre del chiste era un protestante que, igual que Lutero, creía que podía salvarse por la gracia, sin más; no podemos hacer nada para alcanzar la salvación. Dios está barriendo, en este caso hacia la Contrarreforma católica. En realidad, el chiste podría haber surgido durante el Concilio de Trento de 1545, donde los obispos decidieron que la salvación es fruto de una combinación entre gracia y esfuerzo, rezar y comprar un boleto o, como el dicho «a Dios rezando y con el mazo dando».

Una de las creencias que comparten todas las confesiones religiosas es que «su» teología es el camino más rápido hacia lo divino.

Un hombre llega a las puertas del cielo y san Pedro le pregunta:

—¿Religión?

—Metodista.

San Pedro consulta su lista.

—Vaya a la sala número 28 —le dice—. Pero guarde silencio al pasar por la 8.

Llega otro hombre a las puertas del cielo.

—¿Religión?

—Baptista.

—Vaya a la sala 18, pero guarde silencio al pasar por la 8. Un tercer hombre llega a las puertas del cielo.

—¿Religión?

—Judío.

—Vaya a la sala II, pero guarde silencio al pasar por la 8.

—Entiendo que haya salas distintas para las diferentes religiones —dice el hombre—. Pero ¿por qué tengo que guardar silencio al pasar por la 8?

San Pedro le responde:

—En la sala 8 están los testigos de Jehová y creen que son los únicos que han ido al cielo.

Se dice que el filósofo alemán del siglo XIX Arthur Schopenhauer descubrió el budismo filosóficamente. Como Gautama, el Buda, dos milenios antes, Schopenhauer pensaba que la vida era sufrimiento, lucha y frustración, y que la única vía de escape era la resignación: el rechazo del deseo y la negación de la voluntad de vivir. La contrapartida positiva era que ambos creían que la resignación conducía a la compasión hacia todos los seres y a la santidad. Como si dijéramos, una especie de trueque.

Hay muchos chistes judíos que se burlan del pesimismo extremo a la Shopenhauer, el kvetcher (el pupas).

Hay dos mujeres sentadas en un banco y al cabo de un rato, una de ellas dice:

—¡Ay!

—¡Ay! —responde la otra.

—Vale —concluye la primera—. Ya está bien de hablar de los niños.

Tanto para Arthur Schopenhauer como para Buda, la vida es un ciclo constante de frustración y aburrimiento. Cuando no obtenemos lo que queremos, nos sentimos frustrados. Cuando lo obtenemos, nos sobreviene el tedio. Y según Arthurito y Buda, la peor frustración la experimentamos justo cuando parecía que teníamos el consuelo al alcance de la mano.

Había una vez un príncipe que estaba bajo el hechizo de una bruja mala, aunque no era por algo que hubiera hecho él. La maldición consistía en que el príncipe sólo podía pronunciar una palabra al año. Sin embargo, podía ahorrar, de modo que si un año no decía ni pío, al año siguiente podía decir dos palabras.

No obstante, un día conoció a una bella princesa y quiso decirle que la quería, por lo que decidió esperar tres años más, y guardar cinco años de silencio. Pasados los cinco años, sin embargo, comprendió que debía pedirle que se casara con él, así que tuvo que esperar otros dos.

Finalmente, cuando los siete años de silencio llegaron a su fin, estaba comprensiblemente entusiasmado. Llevó a la princesa hacia el rincón más romántico de los jardines reales, se arrodilló ante ella y le dijo:

—Amada mía, te quiero, ¿quieres casarte conmigo?

La princesa respondió:

—¿Cómo has dicho?

Es justo el tipo de respuesta que hubiera esperado Schopenhauer.

Ya en el siglo VI y VII d.C., los chinos y los japoneses desarrollaron una rama del budismo que está experimentando un renacimiento en nuestros días: el zen. Desde la perspectiva del pensamiento occidental, la filosofía zen es una suerte de antifilosofía. Para el maestro zen, la razón, la lógica, los datos sensoriales —todo ese material del que está construida la filosofía occidental— son ilusiones y distracciones en el camino de la verdadera iluminación. Y, si es así, ¿cómo se ilumina uno?

Consideremos las dos cuestiones siguientes:

Ambas preguntas suscitan lo que en los círculos filosóficos se conoce como la respuesta del «¿lo qué?». No alcanzamos a comprender cuál puede ser la respuesta. Pero, mientras que la primera es un ejemplo bastante original del absurdo que se cultiva en el patio de recreo, la segunda es un koan zen clásico.

Un koan es una adivinanza o una historia que, dicha por un maestro zen a un estudiante, puede sumir a dicho estudiante en un estado de conciencia conocido como satori, iluminación súbita. En este estado de conciencia, todas las distinciones y evaluaciones de la vida diaria se desvanecen, y dan paso a una profunda apreciación de la unidad del universo y a toda la experiencia en dicho universo. La respuesta zen a la adivinanza del aplauso con una sola mano no es algo literal y científico como: «El suave murmullo del aire flotando sobre una superficie plana y en movimiento». No, la respuesta zen es más parecida a: «¡Hala!». Los koans nos catapultan a la iluminación confundiendo nuestras mentes con ideas imposibles. Una vez se han superado éstas, ¡hala, ya estás en el satori!

El koan más famoso, el favorito, es:

Antes de que buscara la iluminación, las montañas eran montañas y los ríos, ríos.

Mientras buscaba la iluminación, las montañas no eran montañas y los ríos no eran ríos.

Cuando alcancé el satori, las montañas fueron montañas y los ríos, ríos.

Los occidentales podemos tener una idea general sobre el hecho de que la iluminación no consiste en llegar a una suerte de estado de conciencia remoto. Lo que nos resulta difícil de comprender —y que, a su vez, es lo que constituye el corpus kodnico del asunto de la montaña— es cómo la conciencia iluminada puede ser, a la vez, ordinaria y trascendente. O tienes una especie de sexto sentido, o no lo tienes. Al parecer, la mayoría de los occidentales no lo tenemos.

Esto plantea la cuestión de si la vieja adivinanza sobre la diferencia entre un pato se puede considerar una especie de koan occidental. Después de todo, se basa en la lógica y en el absurdo; confunde a la razón. Pero, a juzgar por las respuestas que se proponen para esta adivinanza —el experimento decisivo en materia de koans— la respuesta debe ser que no. Ha habido sonrisas, e incluso risitas, pero no conocemos ningún caso de satori.

Podría tratarse de un problema cultural: a la mayoría de los occidentales no nos entra en la cabeza la idea de que si hay algo que no te entra en la cabeza es que estás en el camino de la iluminación. Lo que nos remite a este poco convincente koan occidental:

Si tienes helado, te lo daré.

Si no tienes helado, te lo quitaré.

Éste es un koan helado.

FILOSOFÍA CABEZA HUECA

La filosofía cabeza hueca aparece en escena durante la década de 1960, coincidiendo con el pronunciamiento del profesor de Harvard Timothy Leary sobre el hecho de que la iluminación sólo se alcanza a través de la ingesta de hongos alucinógenos. Conocida posteriormente como «filosofía New Age», el cabeza huequismo es una amalgama de antigua filosofía oriental y algunas creencias medievales tales como la astrología, las cartas del tarot y la cábala. «Afirmaciones» —sentencias tales como «Estoy a una con mi dualidad» o «Cuanto más confío en el sistema menos necesidad tengo de llevar armas»— que también constituyen una parte importante de la filosofía New Age. Esto trae a colación a la ancianita que se acercó al poeta inglés Samuel Taylor Coleridge tras una conferencia a principios de 1800 y le dijo: «Señor Coleridge, ¡he aceptado el universo!». Coleridge la miró por encima del cristal de sus gafas y dijo: «Por Dios, señora, ¡más le vale!».

Afortunadamente, tenemos a maestros del chiste que despejan la nebulosa del pensamiento New Age.

¿Cuántos seguidores de la New Age se necesitan para cambiar una bombilla?

Ninguno, basta con montar un grupo de apoyo sobre «Cómo relacionarse con la oscuridad».

Si algo moderno tienen los New Age es su creencia en seres extraterrestres que no sólo nos visitan, sino que nos invitan a sus naves espaciales para cenas románticas con velitas. Hay que ser muy satírico para llevar los límites de estas creencias New Age hasta su extremo lógico.

Un marciano hace un aterrizaje forzoso en Brooklyn y descubre que se ha averiado una pieza importante de su platillo volante: el troover. Va a una cafetería y le pregunta al hombre de la caja si sabe dónde puede encontrar un troover.

—¿Qué aspecto tiene? —pregunta el hombre.

—Es redondo, algo duro por fuera, blando por dentro, y con un agujero en medio —explica el marciano.

—Yo diría que eso es un Donuts —dice el hombre—. Aquí tiene uno, ¿es lo que necesita?

—Es perfecto —responde el marciano—. ¿Ustedes para qué lo usan?

—Bueno, le parecerá increíble —dice el hombre de la cafetería—. Pero nos lo comemos.

—¿Está de guasa? —dice el marciano asombrado—. ¿Se comen los troovers?

—Tenga —dice el hombre—. Pruebe uno.

El marciano mira el bollito con recelo, pero le pega un mordisco.

—¡Anda! —dice—. Con chocolote por fuera estaría buenísimo.

Otro de los elementos del kit básico del New Age es su fascinación por los fenómenos parapsíquicos, tales como la clarividencia. Muchos Old Age —también conocidos como pensadores racionales— siguen creyendo que siempre hay una explicación razonable para dichos fenómenos.

—Mi abuelo sabía la hora exacta, del día exacto, del año exacto en el que iba a morir.

—¡Caramba! ¡Qué alma tan evolucionada! ¿Cómo lo logró?

—Se lo dijo el juez.

¡Toma!

DIMITRI: Tengo una pregunta más: Si Zeus no existe, ¿Poseidón sigue siendo su hermano?

TASSO: ¿Sabes, Dimitri? O eres un budista iluminado o te faltan un par de ladrillos para ser un anfiteatro.