De acuerdo con el Primer Pergamino de Wen el Eternamente Sorprendido, Wen salió de la cueva donde había recibido la iluminación y se adentró en la alborada del primer día del resto de su vida. Se quedó mirando un tiempo el sol naciente, porque nunca antes lo había visto.

Dio un golpecito con su sandalia a la figura adormilada de Clodpool el aprendiz y dijo:

—He visto. Ahora entiendo.

Luego se detuvo y miró la cosa que había al lado de Clodpool.

—¿Qué es esa cosa tan asombrosa? —preguntó.

—Esto… ejem… es un árbol, maestro —respondió Clodpool, que no se había despertado del todo—. ¿Se acuerda? Ya estaba aquí ayer.

—No hubo ningún ayer.

—Esto… ejem… Creo que sí lo hubo, maestro —dijo Clodpool, poniéndose de pie con esfuerzo—. ¿Se acuerda? Subimos hasta aquí y yo le hice la comida, y le quité la corteza a su sklang porque no la quería.

—Me acuerdo de ayer —admitió Wen en tono pensativo—. Pero es ahora cuando tengo el recuerdo en la cabeza. ¿Acaso ese ayer fue real? ¿O solamente es real el recuerdo? En verdad, yo no había nacido ayer.

La cara de Clodpool se convirtió en una máscara de incomprensión agónica.

—Querido y tonto Clodpool, lo he aprendido todo —dijo— En la palma de la mano no existe ni pasado ni futuro. Solamente existe el ahora. No hay otro tiempo que el presente. Tenemos mucho que hacer.

Clodpool vaciló. Había algo nuevo en su maestro. Tenía un resplandor en la mirada y cuando se movía brillaban en el aire extrañas luces de color azul plateado, como reflejos sacados de espejos líquidos.

—Ella me lo ha contado todo —continuó Wen—. Ahora sé que el tiempo se hizo para los hombres, y no al revés. He aprendido a darle forma y a plegarlo. Sé cómo hacer que un momento dure para siempre, porque ya ha sido así. Y te puedo enseñar esas habilidades hasta a ti, Clodpool. He oído los latidos del corazón del universo. Conozco las respuestas a muchas preguntas. Pregúntame.

El aprendiz le dirigió una mirada adormilada. Era demasiado temprano para ser tan temprano. Eso era lo único que tenía claro de momento.

—Esto… ¿qué quiere el maestro para desayunar? —dijo.

La mirada de Wen bajó desde donde estaban acampados y recorrió los campos nevados y las montañas de color púrpura en dirección a la dorada luz del día que estaba creando el mundo, y reflexionó sobre ciertos aspectos de la humanidad.

—Vaya —dijo él—. Una de las difíciles.

* * *

Para que algo exista, tiene que ser observado.

Para que algo exista, tiene que ocupar una posición en el tiempo y el espacio.

Y esto explica por qué nueve décimas partes de la masa del universo están sin catalogar.

Las nueve décimas partes del universo consisten en el conocimiento de la posición y dirección de todo lo que hay en la otra décima parte. Todo átomo tiene su biografía, toda estrella su expediente, todo intercambio químico su equivalente al inspector con su portapapeles. Están sin catalogar porque son las que están catalogando al resto, y es imposible estar encima de todo[1].

Nueve décimas partes del universo, de hecho, son el papeleo.

Y quien busca la historia debe recordar que las historias no se despliegan. Se entretejen. Una serie de acontecimientos que empiezan en lugares distintos y en momentos distintos terminan desembocando todos sobre ese único y diminuto punto en el espaciotiempo que es. el momento perfecto.

Supongamos que alguien convence a un emperador para que se ponga una indumentaria nueva cuyo material es tan fino que, para el ojo común, no existe. Y supongamos que un niño señala este hecho con voz alta y clara.

Entonces tenemos la historia del emperador que no llevaba ropa.

Pero si supiéramos un poco más, sería el cuento del niño a quien su padre dio una zurra bien merecida por faltarle el respeto a la realeza y castigó sin salir.

O la historia de la multitud a quien la guardia reunió para decirles que esto no ha pasado, ¿vale? ¿Algo que decir?

O bien podría ser la historia de cómo un reino entero vio de pronto los beneficios de la «ropa nueva» y se volvió entusiasta de los deportes saludables[2] practicados en una atmósfera animada y refrescante, que fueron ganando muchos adeptos cada año y acabaron provocando una recesión al colapsarse la industria textil convencional.

Hasta podría ser la historia de la Gran Epidemia de Neumonía del 09.

Todo depende de cuánto sepa uno.

Supongamos que hemos pasado miles de años contemplando cómo la nieve se va acumulando lentamente, cómo se va comprimiendo y haciendo presión sobre la roca profunda de debajo hasta que el glaciar alumbra sus icebergs sobre el mar, y entonces podemos ver un iceberg que se adentra flotando por las aguas gélidas y conocer a su cargamento de felices osos polares y focas, todos llenos de ganas de iniciar una excitante nueva vida en el otro hemisferio, donde dicen que los témpanos de hielo están rellenos de crujientes pingüinos, y de pronto, ¡patapum! La tragedia se cierne en forma de miles de toneladas de hierro inexplicablemente flotante y de una emocionante banda sonora…

… querríamos conocer la historia entera. Y esta empieza con escritorios.

Se trata del escritorio de un profesional. Está claro que su propietario vive para trabajar. Hay… toques humanos, pero se trata de los toques humanos que permite la costumbre estricta en un mundo gélido de deber y rutina.

La mayoría se encuentran en el único elemento de verdadero color presente en esta escena de negros y grises: un tazón para el café. Alguien, en algún lugar, ha querido que fuera un tazón alegre. Tiene un dibujo bastante poco realista de un oso de peluche junto a la inscripción «Al mejor abuelito del mundo», y el ligero cambio de estilo de las letras en la palabra «abuelito» deja claro que el tazón está comprado en uno de esos tenderetes que tienen cientos de tazones idénticos, declarando que son para el mejor abuelito / papá / mamá / abuelita / tío / tía / espacio en blanco del mundo. Da la impresión de que únicamente alguien que no tuviera gran cosa más en la vida guardaría como oro en paño semejante baratija.

En el momento presente, el tazón está lleno de té, con una rodaja de limón.

La superficie inhóspita del escritorio también contiene un abrecartas con forma de guadaña y varios relojes de arena.

La Muerte levanta el tazón con su mano esquelética…

… y dio un sorbo, tras el que solo se detuvo para mirar de nuevo la inscripción que había leído miles de veces antes de dejar el tazón sobre la mesa.

MUY BIEN, dijo, en tono de campanas fúnebres. ENSÉÑAMELO.

El último objeto que había sobre el escritorio era un artilugio mecánico. «Artilugio» era exactamente la palabra que lo definía. La mayor parte del mismo la formaban dos discos, Uno de ellos era horizontal y contenía retales cuadrados muy pequeños, colocados en círculo, de lo que resultará ser alfombra. El otro estaba colocado en vertical y tenía un gran número de brazos, cada uno de los cuales sostenía una tostadita muy pequeña untada de mantequilla. Cada tostada estaba colocada de forma que girara libremente mientras la rotación de la rueda la hacía descender sobre el disco de la alfombra.

CREO QUE ESTOY EMPEZANDO A COGER LA IDEA, dijo la Muerte.

La pequeña figura que había junto a la máquina hizo un saludo marcial enérgico y sonrió, si es que una calavera de rata podía sonreír. A continuación se cubrió las cuencas oculares con unos anteojos protectores, se levantó los bajos de la túnica y trepó hacia el interior de la máquina.

La Muerte nunca había tenido del todo claro por qué permitía que la Muerte de las Ratas tuviera un existencia independiente. Al fin y al cabo, ser la Muerte comportaba ser la Muerte de todo, incluyendo a los roedores de todas clases. Pero tal vez todo el mundo necesita una parte minúscula de sí mismo a la que pueda permitir, metafóricamente, correr desnudo bajo la lluvia[3], que piense los pensamientos impensables, que se esconda en rincones y espíe a los demás, que cometa las acciones prohibidas pero agradables.

Lentamente, la Muerte de las Ratas accionó los pedales. Las ruedas empezaron a girar.

—Emocionante, ¿eh? —dijo una voz ronca junto al oído de la Muerte. Pertenecía a Dijo, el cuervo, que se había sumado a la población de la casa en calidad de transporte personal y amigote de la Muerte de las Ratas. Tal como siempre decía, él solamente se había apuntado por si pillaba algún ojo.

Las alfombras empezaron a girar. Las tostaditas diminutas las golpearon al azar, a veces con un chapoteo de mantequilla y a veces sin él. Dijo miró con atención, por si en aquel asunto había globos oculares involucrados.

La Muerte vio que se había invertido tiempo y esfuerzo en diseñar un mecanismo que volviera a untar de mantequilla cada tostada a su vuelta. Un mecanismo todavía más complejo contaba el número de alfombras embadurnadas.

Después de un par de rotaciones completas, la aguja que indicaba la proporción de alfombras embadurnadas se movió hasta el sesenta por ciento, y en ese momento las ruedas se detuvieron.

¿Y BIEN?, dijo la Muerte. SI LO HICIERAS OTRA VEZ, PODRÍA SER MUY BIEN QUE…

La Muerte de las Ratas tiró de una palanca de marchas y empezó a pedalear de nuevo.

IIIc, ordenó. La Muerte se acercó obedientemente.

Esta vez la aguja solamente subió hasta el cuarenta por ciento.

La Muerte se acercó todavía más.

Los ocho retales de alfombra manchados de mantequilla la segunda vez eran exactamente los mismos que habían quedado limpios la primera.

Dentro de la máquina ronronearon unas ruedas dentadas de aspecto arácnido. Del mecanismo salió un letrero, bastante tembloroso, sujeto con un resorte de muelles, que provocó un efecto visual equivalente al de la palabra «boing».

Un momento después, se encendieron dos bengalas con un destello y siguieron chispeando entrecortadamente a ambos lados de la palabra MALIGNIDAD.

La Muerte asintió. Era justo lo que había sospechado. Atravesó su estudio, con la Muerte de las Ratas correteando delante de él, y llegó a un espejo de cuerpo entero. Estaba oscuro como el fondo de un pozo. El marco tenía calaveras y huesos labrados, por mantener las apariencias: la Muerte no se podía mirar a la calavera en un espejo rodeado de querubines y de rosas.

La Muerte de las Ratas trepó por el marco en medio de un revuelo de zarpas y se quedó mirando expectante a la Muerte desde encima. Dijo revoloteó hasta allí y le dio un picotazo a su propio reflejo, basándose en que todo merecía un intento.

MUÉSTRAME, dijo la Muerte. MUÉSTRAME… MIS PENSAMIENTOS.

Apareció un tablero de ajedrez, pero era triangular y tan grande que solamente se podía ver la punta más cercana. En aquella punta se encontraba el mundo: tortuga, elefantes, pequeño sol orbital y todo. Era el Mundodisco, que existía únicamente al borde de la improbabilidad total y, por tanto, en terreno fronterizo. El terreno fronterizo es donde se cruza la frontera, y a veces se cuelan en el universo cosas que tienen en mente bastante más que una vida mejor para sus hijos y un futuro maravilloso en la industria de los servicios domésticos y la recogida de fruta.

Todos los demás triángulos blancos o negros del tablero de ajedrez, hasta llegar al infinito, estaban ocupados por figuras pequeñas y grises, parecidas a pequeñas túnicas vacías con capucha.

¿Por qué ahora?, pensó la Muerte.

Los reconoció. No eran formas de vida. Eran… formas de no-vida. Eran los observadores del funcionamiento del universo, sus funcionarios, sus auditores. Se encargaban de que las cosas giraran y las rocas cayeran.

Y creían que para que algo exista, necesita tener una posición en el espacio y el tiempo. La llegada de la humanidad les había dado un susto desagradable. La humanidad prácticamente consistía por completo en cosas que carecían de posición en el espacio y el tiempo, cosas como la imaginación, la compasión, la esperanza, la historia y la creencia. Si se les quitaba esas cosas, no quedaba más que un simio que se caía muy a menudo de los árboles.

La vida inteligente era, por tanto, una anomalía. Desordenaba toda la clasificación. Los Auditores aborrecían aquella clase de cosas. Y cada cierto tiempo intentaban ordenarlo un poco todo.

El año anterior, los astrónomos del Mundodisco entero se habían quedado perplejos al ver cómo las estrellas giraban suavemente por el cielo mientras la tortuga del mundo ejecutaba un viraje. El grosor del mundo nunca les permitió verlo, pero la cabeza anciana de Gran A’Tuin había salido disparada hacía abajo para apartar de un mordisco el asteroide que venía a toda velocidad y que, de haber impactado, habría significado que ya a nadie le haría falta comprarse una agenda.

No, el mundo podía hacerse cargo de las amenazas obvias como aquella. Así que ahora las túnicas grises se decantaban por escaramuzas más sutiles y cobardes en su deseo incansable de un universo donde no pasara nada que no fuera completamente predecible.

El efecto «lado de la mantequilla hacia abajo» no era más que un indicador trivial pero elocuente. Mostraba un aumento de la actividad. Rendíos, era el mensaje eterno de las túnicas grises. Volved a ser manchas en el océano. Las manchas no dan problemas.

Pero el gran juego continuaba a muchos niveles, la Muerte lo sabía. Y a menudo era difícil saber quién estaba jugando.

TODA CAUSA TIENE SU EFECTO, dijo en voz alta. POR TANTO, CADA EFECTO TIENE SU CAUSA. Hizo un gesto con la cabeza hacia la Muerte de las Ratas. MUÉSTRAME, dijo la muerte. MUÉSTRAME… UN PRINCIPIO.

Tic

Era una noche glacial de invierno. El hombre aporreaba la puerta de atrás, haciendo que resbalara la nieve desde el tejado.

La chica, que había estado admirando su sombrero nuevo en el espejo, ajustó el escote ya bajo de su vestido para hacerlo un poco más revelador, por si acaso el visitante era un hombre, y fue a abrir la puerta.

Una figura se perfiló sobre la luz gélida de las estrellas. Ya se le estaban acumulando los copos de nieve sobre la capa.

—¿La señora Ogg? ¿La comadrona? —inquirió.

—Señorita, si no le importa —dijo ella con orgullo—. Y también bruja, claro. —Señaló su nuevo sombrero puntiagudo negro. Todavía estaba en la fase de llevarlo puesto en casa.

—Tiene que venir de inmediato. Es muy urgente.

De pronto pareció que a la chica le entraba el pánico.

—¿Es la señora Tejedor? Me parece que no salía de cuentas hasta dentro de dos sem…

—He venido desde muy lejos —dijo la figura—. Dicen que es usted la mejor del mundo.

—¿Cómo? ¿Yo? ¡Pero si solamente he estado en un parto! —dijo la señorita Ogg, que ahora parecía acorralada—. ¡Sedes Pectiva tiene mucha más experiencia que yo! ¡ Y la vieja Minnie Descaradia también! La señora Tejedor iba a ser mi primer parto yo sola, porque es más grande que un armari…

—Le pido disculpas. No le hago perder más tiempo.

El desconocido se retiró a las sombras moteadas de copos de nieve.

—¿Hola? —dijo la señorita Ogg—. ¿Hola?

Pero allí no había nada, salvo huellas de pisadas. Que se detenían en mitad del camino cubierto de nieve…

Tac

Alguien aporreó la puerta. La señora Ogg dejó en el suelo al niño que tenía sentado en la rodilla y fue a abrir el pestillo.

Una figura oscura se perfilaba sobre el horizonte de aquel cálido atardecer estival, y tenía algo extraño en los hombros.

—¿Señora Ogg? ¿Ya se ha casado usted?

—Ajá. Dos veces —dijo la señora Ogg en tono risueño—. ¿Qué puedo hacer por ust…?

—Tiene que venir de inmediato. Es muy urgente.

—No sabía yo que nadie estuviera…

—He venido desde muy lejos —dijo la figura.

La señora Ogg hizo una pausa. Había algo raro en la forma en que el hombre había pronunciado la palabra «lejos». Y se había dado cuenta de que la sustancia blanca que tenía sobre la capa era nieve, derritiéndose a toda prisa. Un vago recuerdo se agitó.

—Bueno, pues —dijo ella, porque en la última veintena aproximada de años había aprendido mucho—. No le digo que no, y siempre haré todo lo que pueda, pregunte a cualquiera. Pero yo no diría que soy la mejor. Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, yo.

—Oh. En ese caso, ya volveré a llamarla en un… momento más conveniente.

—¿Por qué tiene nieve en los…?

Pero aunque no fue exactamente que se esfumara, el desconocido ya no estaba presente.

Tic

Alguien aporreó la puerta. Tata Ogg dejó con cautela su coñac de antes de acostarse y contempló un momento la pared. Una vida entera de brujería en el límite[4] había afinado en ella una serie de sentidos que casi nadie llegaba nunca realmente a saber que tenía, y algo le hizo «clic» en la cabeza.

En el fogón, el cazo para su botella de agua caliente estaba a punto de hervir.

Dejó su pipa sobre la mesa, se levantó y abrió la puerta en aquella medianoche de primavera.

—Has venido desde muy lejos, supongo —dijo, sin mostrar ninguna sorpresa ante la figura oscura.

—Así es, señora Ogg.

—Todos los que me conocen me llaman Tata. Examinó la nieve a medio derretir que le goteaba de la capa al hombre. Hacía un mes que no nevaba allí arriba.

—Y me imagino que es urgente, ¿no? —dijo, a medida que se desplegaba el recuerdo.

—Ciertamente.

—Y ahora has de decirme: «Tiene que venir de inmediato».

—Tiene que venir de inmediato.

—Pues bueno —dijo ella—. Diría que sí, que soy una comadrona bastante buena, aunque esté mal que lo diga yo. He traído cientos al mundo. Hasta a trolls, que no es un trabajo para novatas. Me sé los partos del derecho y del revés y a veces casi hasta de lado. Aunque siempre he estado dispuesta a aprender cosas nuevas. —Bajó la vista con humildad—. No diría que soy la mejor —continuó—, pero tengo que decir que no se me ocurre nadie mejor.

—Tiene que venir conmigo ahora mismo.

—Ah, con que «tengo» que hacerlo, ¿eh?

—¡Sí!

Las brujas del límite piensan a toda velocidad, porque los límites pueden cambiar muy deprisa. Y aprenden a percibir cuándo se está desplegando una mitología, y cuándo lo mejor que se puede hacer es entrar en su camino y correr para no quedarse atrás.

—Voy a buscar…

—No hay tiempo.

—Pero no puedo salir así como así y…

—Ahora.

Tata cogió de detrás de la puerta la bolsa de los partos que siempre guardaba allí para las ocasiones como aquella, llena de las cosas que sabía que querría y algunas que siempre rezaba para no necesitar nunca.

—Vale —dijo.

Y salió.

Tac

El agua estaba apenas empezando a hervir en el fogón cuando Tata regresó a su cocina. Se quedó mirando el hervidor un momento y luego lo apartó del fuego.

Seguía quedando un poco de coñac en la copa que tenía junto a la silla. La vació de un trago y luego volvió a llenarla hasta arriba con la botella.

Cogió su pipa. La cazoleta seguía caliente. Dio una calada y las ascuas crepitaron.

Luego sacó algo de su bolsa, que ahora estaba considerablemente más vacía y, copa de coñac en mano, se sentó a mirarlo.

—Vaya —dijo por fin—. Esto ha sido muy… inusual…

Tic

La Muerte vio cómo la imagen se diluía. Unos cuantos copos de nieve que habían salido volando del espejo ya estaban derretidos en el suelo, pero en el aire seguía flotando un aroma a humo de pipa.

AH, YA VEO, dijo. UN PARTO, EN CIRCUNSTANCIAS EXTRAÑAS, PERO ¿ES AHÍ DONDE ESTABA EL PROBLEMA O ES AHÍ DONDE VA A ESTAR LA SOLUCIÓN?

IIIc, dijo la Muerte de las Ratas.

CIERTO, DIJO LA MUERTE. ES MUY POSIBLE QUE TENGAS RAZÓN. PERO SÍ SÉ QUE LA COMADRONA NO ME LO DIRÁ NUNCA. La Muerte de las Ratas pareció sorprendida.

—¿IIIc?

La Muerte sonrió.

¿LA MUERTE? ¿PREGUNTANDO POR LA VIDA DE UN BEBÉ? NO. ELLA NO ME LO DIRÍA.

—Perdonadme —dijo el cuervo—. Pero ¿cómo puede ser que la señorita Ogg se convirtiera en la señora Ogg? Me suena un poco a arreglo rural, no sé si me entendéis.

LAS BRUJAS SIGUEN LOS LINAJES MATERNOS, dijo la Muerte. LES RESULTA MUCHO MÁS FÁCIL CAMBIAR DE HOMBRE QUE CAMBIAR DE APELLIDO.

Regresó a su escritorio y abrió un cajón. De allí sacó un grueso tomo encuadernado en negro. En la portada, allí donde en otros libros parecidos podría leerse «Nuestra boda» o «Álbum de fotos marca Acmé», decía «RECUERDOS».

La Muerte pasó con cautela las gruesas páginas. Algunos de los recuerdos se escaparon mientras lo hacía, formando antes de que la página terminara de pasar imágenes fugaces en el aire, que se alejaban volando y se deshacían en los rincones lejanos y oscuros de la sala. También se oyeron retazos de sonido, de risas, lágrimas, gritos y por alguna razón un breve arranque de música de xilófono, que provocó una pausa momentánea en la Muerte.

Los inmortales tienen mucho que recordar. A veces es mejor guardar las cosas en un lugar seguro.

Un recuerdo antiguo, marrón y de bordes agrietados, remoloneó en el aire de encima del escritorio. Mostraba a cinco figuras, cuatro de ellas a caballo, la quinta en cuadriga y todas aparentemente saliendo al galope de una tormenta eléctrica. Los caballos iban a galope tendido. Había mucho humo y llamas y excitación general.

AH, LOS VIEJOS TIEMPOS, comentó la Muerte. ANTES DE QUE SE PUSIERA DE MODA ESTO DE TENER UNA CARRERA EN SOLITARIO.

¿IIIc?, se interesó la Muerte de las Ratas.

OH, SÍ, dijo la Muerte. AL PRINCIPIO ÉRAMOS CINCO. CINCO JINETES. PERO YA SABES CÓMO SON LAS COSAS. SIEMPRE HAY ALGUNA PELEA. DESACUERDOS CREATIVOS, HABITACIONES DESTROZADAS, ESA CLASE DE COSAS. Suspiró. Y SE DICEN COSAS QUE TAL VEZ NO SE TENDRÍAN QUE HABER DICHO.

Pasó unas cuantas páginas más y volvió a suspirar. Cuando necesitabas un aliado y eras la Muerte, ¿en quién podías confiar a ciegas?

Su mirada pensativa se posó en el tazón con el oso de peluche.

Por supuesto, siempre estaba la familia. Sí. Había prometido no volver a hacer aquello, pero nunca les había cogido el tranquillo a las promesas.

Se levantó y regresó al espejo. No había mucho tiempo. Las cosas que se veían en el espejo estaban más cerca de lo que parecía.

Se oyó el susurro de un resbalón, hubo un instante de silencio sin resuello y por fin un estrépito como si alguien hubiera dejado caer una bolsa de bolos.

La Muerte de las Ratas hizo un gesto de dolor. El cuervo levantó el vuelo a toda prisa.

AYUDADME A LEVANTARME, POR FAVOR, dijo una voz procedente de las sombras. Y LUEGO, POR FAVOR, LIMPIAD ESA MALDITA MANTEQUILLA.

Tac

Este otro escritorio era un campo de galaxias.

Centelleaban cosas. Había ruedas y espirales complejas, resplandecientes contra la oscuridad.

A Jeremy siempre le había gustado el momento en que tenía un reloj desmontado, con todas sus ruedecitas y sus muelles meticulosamente desplegados sobre el mantel de terciopelo ante él. Era como observar el Tiempo en sí, a piezas, controlable, cada parte entendida…

Él desearía que su vida fuera así. Qué bonito sería reducirla a fragmentos y extenderlos todos sobre la mesa, limpiarlos y engrasarlos como era debido y montarlos para que se enroscaran y giraran correctamente. Pero a veces parecía que la vida de Jeremy la había ensamblado un artesano no muy competente, que había permitido que cierto número de piezas pequeñas pero importantes salieran despedidas contra los rincones de la sala.

Le gustaría que le cayera mejor la gente, pero por alguna razón era incapaz de llevarse bien con nadie. Nunca sabía qué decirle. Si la vida fuera una fiesta, él no estaría ni siquiera en la cocina. Él envidiaba a la gente que lograba llegar a la cocina: allí seguramente podrían probarse los restos de la salsa y habría un par de botellas de vino barato traídas por alguien, que probablemente no estarían tan mal después de sacarles las colillas apagadas dentro. Hasta puede que en la cocina hubiera una chica, aunque Jeremy conocía los límites de su imaginación.

Pero Jeremy nunca conseguía ni siquiera una invitación.

Los relojes, sin embargo… los relojes eran distintos. A los relojes sí que sabía ponerlos en marcha.

Su nombre completo era Jeremy Relójez, y no era casualidad. Llevaba siendo miembro del Gremio de Relojeros desde que tenía escasos días de edad, y todo el mundo sabía qué quería decir eso. Quería decir que su vida había empezado en una cesta, colocada en un umbral. Todo el mundo sabía cómo funcionaba. Los Gremios siempre acogían a los bebés que se encontraban por las mañanas junto con las botellas de leche. Era una antigua forma de caridad, y había destinos mucho peores. Los huérfanos recibían una vida, y algo parecido a una crianza, y un oficio, y un futuro, y un nombre. Muchas damas distinguidas o maestros artesanos o dignatarios de la ciudad tenían apellidos delatores, como Ludd o Mantecoso o Chisti o Relójez. Les habían puesto el apellido de héroes del oficio o deidades patronas, y eso los convertía en familia, de algún modo. Los mayores recordaban su procedencia, y en la Vigilia de los Puercos se prodigaban en donaciones de comida y ropa a sus diversos hermanos y hermanas menores de cesta. No era perfecto, pero ¿qué lo es?

Así que Jeremy había crecido sano, y más bien extraño, y con un don para su oficio de adopción que casi compensaba todos los demás atributos personales que no poseía.

Sonó la campanilla de la tienda. Él suspiró y dejó su lupa. No se apresuró, sin embargo. La tienda estaba llena de cosas que mirar. A veces hasta tenía que carraspear para llamar la atención del cliente. Aunque hay que aclarar que a veces Jeremy tenía que carraspear para llamar la atención de su reflejo cuando se estaba afeitando.

Jeremy intentaba ser una persona interesante. El problema residía en que era de esa clase de personas que, tras decidir volverse interesantes, lo primero que hacen es buscar algún libro que se titule Cómo ser una persona interesante, y a continuación ver si hay cursos disponibles. Le desconcertaba que la gente pareciera pensar que era un conversador aburrido. Pero sí podía hablar sobre relojes de toda clase. Relojes mecánicos, relojes mágicos, relojes de agua, relojes de fuego, relojes florales, relojes de vela, relojes de arena, relojes de cuco, los poco conocidos relojes de escarabajo hershebiano… Y sin embargo, por alguna razón siempre se le terminaban los oyentes antes que los relojes.

Salió a su tienda y se detuvo en seco.

—Oh… siento mucho haberla hecho esperar —dijo. Era una mujer. Y dos trolls habían tomado posiciones en el lado de dentro de la puerta. Sus gafas oscuras y sus enormes trajes negros mal entallados los marcaban como gente que dejaba marcas en la gente. Uno de ellos hizo crujir los nudillos cuando vio que Jeremy lo estaba mirando.

La mujer iba enfundada en un abrigo de pelo blanco enorme y caro, lo cual tal vez justificara los trolls. El pelo largo y negro le caía sobre los hombros y en la cara llevaba un maquillaje tan pálido que era casi del mismo tono que el abrigo. Era… bastante atractiva, pensó Jeremy, que admitía no ser el mejor juez para aquellas cosas, aunque se trataba de una belleza monocroma. Se preguntó si sería una zombi. Ahora había bastantes en la ciudad, y los más prudentes sí se habían llevado el dinero a la tumba, y probablemente se podían permitir un abrigo como aquel.

—¿Un reloj de escarabajo? —preguntó ella. Acababa de dar la espalda a su cúpula de cristal.

—Ah, esto, sí… el escarabajo abogado hershebiano tiene una rutina diaria muy fiable —explicó Jeremy—. Esto, solamente lo conservo, por su, hum, interés.

—Cuán… orgánico —dijo la mujer. Clavó la mirada en él como si fuera otra clase de escarabajo—. Somos Myria Lejean. Lady Myria Lejean.

Jeremy le ofreció educadamente su mano. En el Gremio de Relojeros varias personas de gran paciencia habían dedicado mucho tiempo a intentar enseñarle a Relacionarse Con La Gente antes de rendirse desesperados, pero algunas cosas sí se le habían quedado.

La dama se quedó mirando la mano expectante. Por fin, uno de los trolls se acercó pesadamente.

—La señora no da la mano —dijo, con un susurro reverberante—. No es de idiosincrasiasia táctil.

—¿Ah? —dijo Jeremy.

—¿Por qué no dejamos esto? —propuso lady Lejean, dando un paso atrás—. Usted fabrica relojes, y nosotros…

Se oyó un campanilleo procedente del bolsillo de la camisa de Jeremy. El sacó un reloj de gran tamaño.

—Si eso estaba dando la hora en punto, lo tiene adelantado —dijo la mujer.

—Esto… hum… no… Tal vez le parezca a usted buena idea, hum, taparse los oídos…

Eran las tres en punto. Y todos los relojes sonaron al unísono. Los de cuco hicieron cucú, los de vela dejaron caer las varillas de la hora, los de agua borbotearon y crujieron al vaciarse los cubos, tañeron las campanas, sonaron los gongs, y el escarabajo abogado hershebiano dio una voltereta.

Los trolls se habían tapado los oídos a toda prisa con sus manazas, pero lady Lejean se limitó a quedarse con los brazos en jarras y la cabeza inclinada a un lado, hasta que se apagó el último eco.

—Todo correcto, por lo que vemos —dijo.

—¿Cómo? —preguntó Jeremy. Había estado pensando: ¿tal vez una vampira, entonces?

—Mantiene usted todos los relojes a la hora correcta —dijo lady Lejean—. ¿Se obsesiona usted mucho con eso, señor Jeremy?

—Un reloj que no dé bien la hora es… algo malo —respondió Jeremy. Ahora estaba deseando que la mujer se marchara. Le inquietaban sus ojos. Había oído hablar de gente que tenía los ojos grises, y los ojos de ella eran grises, igual que los de una persona ciega, pero estaba claro que ella lo estaba mirando, a él y a sus pensamientos.

—Sí, hubo algún problemilla con eso, ¿verdad? —dijo lady Lejean.

—Yo… no… no… no sé de qué está…

—¿En el Gremio de Relojeros? ¿Con Williamson que llevaba cinco minutos adelantado el reloj? Y usted…

—Ahora estoy mucho mejor —dijo Jeremy con la voz tensa—. Tengo medicación. El Gremio fue muy amable. Ahora márchese, por favor.

—Señor Jeremy, queremos que nos fabrique usted un reloj que sea preciso.

—Todos mis relojes son precisos —dijo Jeremy, mirándose fijamente los pies. No le tocaba tomarse su medicina hasta dentro de cinco horas y diecisiete minutos, pero ahora mismo sentía que la necesitaba—. Y ahora tengo que pedirle…

—¿Cómo de precisos son sus relojes?

—Menos de un segundo en diecisiete meses —dijo Jeremy inmediatamente.

—¿Eso está muy bien?

—Sí. —La verdad era que estaba muy, muy bien. Por eso el Gremio se había mostrado tan comprensivo. A los genios siempre se les da algo de manga ancha, una vez se les ha arrancado el martillo de las manos y se ha limpiado la sangre.

—Queremos mucha mayor precisión que esa.

—Es imposible.

—Ah, ¿quiere decir que usted no lo puede hacer?

—No, no puedo. Y si no puedo yo, tampoco puede ningún otro relojero de la ciudad. ¡Si hubiera alguien, yo lo sabría!

—Qué orgulloso. ¿Está seguro?

—Yo lo sabría. —Y era cierto. Sin duda lo sabría.

Los relojes de vela y los relojes de agua… eran simples juguetes, que conservaba por una especie de respeto hacia los albores de la cronometría, y aun así se había pasado semanas enteras experimentando con ceras y baldes y había fabricado algunos relojes primitivos que funcionaban, bueno, prácticamente como un reloj. No pasaba nada porque no fueran del todo precisos. Eran objetos sencillos y orgánicos, parodias del tiempo. No le hacían chirriar los nervios. Pero un reloj de verdad… bueno, eso era un mecanismo, un utensilio de números, y los números tenían que ser perfectos.

Ella volvió a inclinar la cabeza a un lado.

—¿Cómo comprueba usted una precisión así? —dijo.

Era una pregunta que le habían hecho a menudo en el Gremio, después de que su talento saliera a la luz. Y tampoco entonces había sido capaz de responderla, porque era una pregunta que no tenía ninguna lógica. Un reloj se fabricaba para que fuera preciso. Un retratista pintaba un cuadro. Si se parecía al modelo, entonces el retrato era preciso. Si se fabricaba bien el reloj, sería preciso. No habría necesidad de comprobarlo. Se sabría.

—Yo lo sabría —dijo él.

—Queremos que construya usted un reloj que sea muy preciso.

—¿Cómo de preciso?

—Preciso.

—Pero solamente puedo fabricar dentro del límite de mis materiales —dijo Jeremy—. He… desarrollado ciertas técnicas, pero hay inconvenientes como… la vibración del tráfico en las calles, pequeños cambios de la temperatura, cosas así.

Ahora lady Lejean estaba examinando una serie de gruesos relojes de bolsillo alimentados por diablillos. Cogió uno y abrió la parte de atrás. Dentro estaba el minúsculo sillín y los pedales, pero estaban vacíos y solitarios.

—¿No hay diablillos? —preguntó ella.

—Los conservo solo por su interés histórico —dijo Jeremy. A duras penas lograban mantenerse dentro de unos segundos cada minuto, y de noche se paraban por completo. Solamente servían si tu idea de precisión era «como a las dos o así». Hizo una mueca al decir la frase. Era como oír uñas sobre una pizarra.

—¿Qué me dice del invar? —sugirió la dama, aparentemente sin dejar de examinar el museo de relojes.

Jeremy pareció sorprendido.

—¿La aleación? Creí que nadie que no fuera del gremio sabía de ella. Y es muy, muy cara. Cuesta mucho más que su peso en oro.

Lady Lejean puso la espalda recta.

—El dinero no es problema —afirmó—. ¿El invar le sería de ayuda para lograr la precisión total?

—No. Ya lo uso. Es verdad que no lo afecta la temperatura, pero siempre hay… barreras. Interferencias cada vez más pequeñas que se convierten en problemas cada vez más grandes. Es la Paradoja de Xenón.

—Ah, sí. Aquel filósofo efebio que dijo que no se puede alcanzar con una flecha a un hombre que corre, ¿no era él? —dijo la dama.

—En teoría, como…

—Pero Xenón postuló cuatro paradojas, tengo entendido —continuó lady Lejean—. Están relacionadas con la idea de que existe la unidad de tiempo más pequeña posible. Y tiene que existir, ¿verdad? Piense en el presente. Por fuerza ha de tener duración, porque está conectado por un extremo al pasado y por el otro está conectado al futuro, y si el presente no tuviera duración no podría existir en absoluto. No tendría tiempo en el que actuar como el presente.

De pronto Jeremy se enamoró. No se había sentido así desde que le había quitado la tapa de atrás al reloj del hospicio cuando tenía catorce meses.

—Entonces está hablando usted del famoso… «tic del universo» —dijo él—. Pero ningún tallador podría crear engranajes tan pequeños.

—Depende de a qué estemos dispuestos a llamar engranaje. ¿Ha leído usted eso?

Lady Lejean hizo una señal con la mano a uno de los trolls, que se acercó torpemente y dejó caer un paquete rectangular sobre el mostrador.

Jeremy lo desenvolvió. Contenía un librito.

—¿Cuentos de hadas grimosos? —dijo.

—Lea el cuento sobre el reloj de cristal de Bad Schüschein —dijo lady Lejean.

—¿Cuentos infantiles? —replicó Jeremy—. ¿Qué me pueden enseñar?

—¿Quién sabe? Le volveremos a visitar mañana —dijo lady Lejean—, para enterarnos de sus planes. Entretanto, aquí tiene una pequeña muestra de nuestra buena fe.

El troll dejó una gran bolsa de cuero sobre el mostrador. La bolsa tintineó con ese tintineo intenso y rico del oro. Jeremy no le prestó mucha atención. Ya tenía mucho oro. Hasta los fabricantes de relojes más expertos venían a comprarle los suyos. El oro era útil porque le conseguía tiempo para trabajar en más relojes. Con los cuales ganaba más oro. El oro venía a ser algo que ocupaba el espacio entre relojes.

—También le puedo conseguir invar, en cantidades grandes —dijo ella—. Lo consideraremos parte de su pago, aunque estoy de acuerdo en que ni siquiera el invar puede servir a sus propósitos. Señor Jeremy, tanto usted como yo sabemos que su pago por construir el primer reloj verdaderamente preciso será la oportunidad de construir el primer reloj verdaderamente preciso, ¿verdad?

El sonrió, nervioso.

—Sería… maravilloso, si pudiera hacerse —dijo—. En serio, sería… el fin de la fabricación de relojes.

—Sí —admitió lady Lejean—. Ya nadie tendría que hacer ningún otro reloj.

Tic

Este escritorio está ordenado.

Sobre el mismo hay un montón de libros y una regla.

También hay, en este momento, un reloj hecho de cartón.

La señorita lo cogió.

A las demás maestras de la escuela las llamaban por nombres como Stephanie, Joan y otros parecidos, pero ella era muy estricta con que su clase la llamara señorita Susan. «Estricta», de hecho, era una palabra que parecía cubrir todos los aspectos de la señorita Susan, y en el aula ella insistía en el tratamiento de «señorita» de la misma manera en que un rey insiste en el de «su majestad», y prácticamente por las mismas razones.

La señorita Susan se vestía de negro, algo que la directora no aprobaba pero sobre lo cual no podía hacer nada porque el negro era, bueno, un color respetable. Era joven, pero la rodeaba un aire indefinible de vejez. Llevaba el pelo, que era rubio platino con una veta negra, recogido en un moño prieto. La directora tampoco aprobaba aquello, pues sugería una imagen Arcaica De La Enseñanza, según decía con la firmeza de alguien capaz de pronunciar las mayúsculas. Pero nunca se había atrevido a desaprobar la manera en que la señorita Susan se movía, porque la señorita Susan se movía como un tigre.

De hecho, siempre resultaba muy difícil desaprobar a la señorita Susan en su presencia, porque quien lo hacía se llevaba una Mirada. No era en ningún sentido una mirada amenazante, sino fría y tranquila. Simplemente nadie quería recibirla una segunda vez.

La Mirada también funcionaba en el aula. Por ejemplo con los deberes, otra Práctica Arcaica a la que la directora se Oponía sin éxito. Ningún perro se comía nunca los deberes de un alumno de la señorita Susan, ya que había algo de la señorita Susan que se iba a casa con ellos. Lo que hacía el perro, en cambio, era llevarles a los niños una pluma y observar con expresión suplicante cómo terminaban los ejercicios. La señorita Susan también parecía tener un instinto infalible para detectar la pereza y el esfuerzo. Contrariamente a las instrucciones de la directora, la señorita Susan no dejaba que los niños hicieran lo que les gustara. Les dejaba hacer lo que le gustaba a ella. Lo cual había resultado ser mucho más interesante para todo el mundo.

La señorita Susan sostuvo en alto el reloj de cartón y dijo:

—¿Quién puede decirme qué es esto?

Se elevó un bosque de manos.

—¿Sí, Miranda?

—Es un reloj, señorita.

La señorita Susan sonrió; evitó escrupulosamente la mano que estaba agitando en alto un niño llamado Vincent, que también hacía ruiditos frenéticamente ansiosos que sonaban como «uh, uh, uh», y eligió al niño que estaba detrás de él.

—Casi bien —dijo—. ¿Sí, Samuel?

—Es una cosa de cartón hecha para parecer un reloj —respondió el niño.

—Correcto. Siempre hay que ver lo que de verdad tenemos delante. Y se supone que con esto os tengo que enseñar a decir la hora. —La señorita Susan soltó un soplido de burla y tiró el reloj—. ¿Lo probamos de otra manera? —dijo, y chasqueó los dedos.

—¡Sí! —gritó la clase a coro, y a continuación se escuchó un «¡Aaah!» cuando las paredes, el suelo y el techo se quedaron abajo y los pupitres se mantuvieron suspendidos a gran altura por encima de la ciudad.

A pocos metros estaba la enorme esfera agrietada del reloj de la torre de la Universidad Invisible.

Los niños se dieron codazos entre sí, excitados. El hecho de que sus botas estuvieran suspendidas sobre cien metros de aire fresco no parecía importarles. Por extraño que sonara, tampoco parecían sorprendidos. Se trataba tan solo de algo interesante. Y ellos actuaban como grandes entendidos que ya habían visto otras cosas interesantes. Solía ocurrir cuando se era alumno de la señorita Susan.

—A ver, Melanie —dijo la señorita Susan, mientras una paloma aterrizaba en su mesa—. La manecilla grande está en el doce y la manecilla inmensa está casi en el diez, así que son…

La mano de Vincent salió disparada hacia arriba.

—Uh, uh, uh…

—Casi las doce en punto —aventuró Melanie.

—Muy bien. Pero aquí…

El aire se volvió borroso. De pronto los pupitres, todavía en perfecta formación, se hallaban firmemente asentados en los adoquines de una plaza en una ciudad distinta. Igual que casi toda el aula. Estaban los armarios, la mesa de naturaleza y la pizarra. Las paredes, sin embargo, todavía seguían rezagadas.

La gente de la plaza no prestó ninguna atención a los visitantes, pero, curiosamente, tampoco nadie intentaba cruzar por donde estaban. El aire era más cálido y olía a mar y a pantano.

—¿Alguien sabe dónde estamos? —preguntó la señorita Susan.

—Uh, yo, señorita, uh, uh… —Vincent ya solamente podía estirar más el cuerpo si sus pies dejaban de tocar el suelo.

—¿Qué me dices, Penélope? —inquirió la señorita Susan.

—¡Oh, señorita! —dijo Vincent, desinflado.

Penèlope, que era hermosa, dócil y francamente sin muchas luces, contempló la plaza atestada que tenían alrededor y los edificios encalados y llenos de toldos con una expresión cercana al pánico.

—Vinimos aquí en geografía la semana pasada —dijo la señorita Susan—. Ciudad rodeada de pantanos. Junto al río Vieux. Famosa por su cocina. Mucho marisco…

El ceño exquisito de Penelope se frunció. La paloma que estaba sobre la mesa de la señorita Susan bajó al suelo con un aleteo y se sumó a la bandada de palomas que buscaban migajas entre los adoquines, arrullándose suavemente las unas a las otras en el rudimentario idioma palomo.

Consciente de que podían pasar muchas cosas mientras los demás esperaban a que Penèlope completara un proceso mental, la señorita Susan señaló un reloj que había en una tienda del otro lado de la plaza y dijo:

—¿Y quién puede decirme qué hora es aquí en Genua, por favor?

—Uh, señorita, señorita, uh…

Un niño llamado Gordon sugirió con cautela que podrían ser las tres en punto, para sonora decepción del inflable Vincent.

—Muy bien —dijo la señorita Susan—. ¿Puede alguien decirme por qué son las tres en punto en Genua mientras en Ankh-Morpork son las doce en punto?

Estaba vez no había manera de evitarlo. Si la mano de Vincent se hubiera elevado más deprisa habría quedado frita por la fricción del aire.

—¿Sí, Vincent?

—¡Uh señorita la velocidad de la luz señorita viaja a novecientos cincuenta kilómetros por hora y ahora mismo el sol sale por el Borde cerca de Genua o sea que las doce en punto tardan tres horas en llegar a nosotros señorita!

La señorita Susan suspiró.

—Muy bien, Vincent —dijo, y se puso de pie.

Todas las miradas del aula la siguieron mientras caminaba hasta el Armario de las Manualidades. Parecía que este había viajado con ellos, y si hubiera habido alguien que se fijara en aquella clase de cosas, ahora podría haber visto en el aire unas líneas tenues que perfilaban paredes, ventanas y puertas. Y sí se tratara de un observador inteligente, habría dicho: entonces… esta aula está de alguna manera todavía en Ankh-Morpork, y también en Genua, ¿verdad? ¿Es un truco? ¿Es real? ¿Es la imaginación? ¿O es que, para esta maestra en particular, no hay mucha diferencia?

El interior del armario también estaba presente, y era en aquel nicho sombrío y con olor a papel donde ella guardaba las estrellas.

Había estrellas doradas y estrellas plateadas. Una estrella dorada equivalía a tres plateadas.

La directora tampoco aprobaba aquello. Dijo que las estrellas promovían la Competitividad. La señorita Susan respondió que de aquello se trataba, y la directora se escabulló antes de recibir una Mirada.

Las estrellas plateadas no se otorgaban con frecuencia, y las doradas menos de una vez cada quince días, y eran disputadas en consonancia. En esta ocasión la señorita Susan seleccionó una estrella plateada. Vincent el entusiasta no tardaría mucho en poseer una galaxia propia. Había que reconocerle que no le interesaba demasiado qué clase de estrella le dieran. La cantidad, eso era lo que le gustaba. La señorita Susan lo había catalogado en privado como «Niño al que con mayor probabilidad matará su esposa un día».

Caminó de vuelta a su mesa y dejó la estrella, tentadora, delante de ella.

—Y ahora una pregunta extra-especial —dijo, con un asomo de malicia—. ¿Significa eso que allí es «entonces» cuando aquí es «ahora»?

La mano se detuvo a medio despegue.

—Uh… —empezó a decir Vincent, pero se detuvo—. Eso no tiene sentido, señorita…

—Las preguntas no tienen por qué tener sentido, Vincent —respondió la señorita Susan—. Pero las respuestas sí.

Se oyó una especie de suspiro procedente de Penélope. Para sorpresa de la señorita Susan, la cara que un día seguramente obligaría a su padre a contratar guardaespaldas estaba emergiendo de su habitual ensoñación feliz y se estaba cerrando en torno a una respuesta. Además, su mano de alabastro estaba alzándose.

La clase miró con expectación.

—¿Sí, Penélope?

—Es…

—¿Sí?

—Siempre es ahora en todas partes, señorita, ¿no?

—Totalmente correcto. ¡Muy bien! De acuerdo, Vincent, tú te puedes quedar la estrella plateada. Y para ti, Penélope…

La señorita Susan regresó al armario de las estrellas. Conseguir que Penèlope bajara de su nube el tiempo suficiente como para responder siquiera a una pregunta ya era digno de una estrella, pero una afirmación filosófica tan profunda como aquella merecía que fuera dorada.

—Quiero que todo el mundo abra la libreta y apunte lo que acaba de decirnos Penélope —dijo con voz animada mientras se sentaba.

Y entonces vio que el tintero que tenía sobre la mesa empezaba a levantarse igual que la mano de Penélope. Era un frasco de cerámica, torneado para encajar en un agujero redondo de la madera. El tintero se elevó con un movimiento suave y resultó estar equilibrado sobre el jovial cráneo de la Muerte de las Ratas.

Quien guiñó a la señorita Susan una cavidad ocular con brillo azul.

Con movimientos rápidos y discretos, sin bajar ni siquiera la mirada, Susan apartó el tintero a un lado con una mano y con la otra cogió un grueso volumen de cuentos. Lo dejó caer con tanta fuerza sobre el agujero que la tinta de color azabache salpicó los adoquines.

A continuación levantó la tapa de la mesa y echó un vistazo al interior.

Por supuesto, allí dentro no había nada. Por lo menos, nada macabro…

… a menos que contara como macabro el trozo de chocolate a medio roer por dientes de rata y una nota en cuyas gruesas letras góticas se leía:

VEN A VERME

y firmada con un símbolo muy familiar de alfa y omega y las palabras:

El abuelo.

Susan cogió la nota y la arrugó hasta hacer una bola con ella, consciente de que estaba temblando de rabia. Pero ¿cómo se atrevía? ¡Y encima le enviaba a la rata!

Tiró la bola dentro de la papelera. Nunca erraba el tiro. A veces la papelera se movía para asegurarse de ello.

—Y ahora vamos a ver qué hora es en Klatch —les dijo a los niños expectantes.

Sobre la mesa, el libro había quedado abierto por cierta página. Más tarde llegaría la hora de leer un cuento. Y la señorita Susan se preguntaría, demasiado tarde, cómo era posible que aquel libro estuviera en su mesa si ella nunca lo había visto antes.

Y sobre los adoquines de aquella plaza de Genua quedaría una salpicadura de tinta color azabache, hasta que el chaparrón vespertino la lavara.

Tac

Las primeras palabras que leen aquellos que tratan de alcanzar la iluminación en los valles secretos cercanos al eje del mundo donde resuenan los gongs y merodean los yetis, las encuentran al ojear La vida de Wen el Eternamente Sorprendido.

Lo primero que preguntan es: «¿Por qué estaba eternamente sorprendido?».

Y la respuesta que reciben es: «Wen reflexionó sobre la naturaleza del tiempo y entendió que el universo se recrea de nuevo, instante tras instante. Por tanto, comprendió que en verdad no existe el pasado, únicamente un recuerdo del pasado. Cuando se parpadea, el mundo que se ve al abrir los ojos no existía al cerrarlos. Por tanto, dijo él, el único estado apropiado en la mente es la sorpresa. El único estado apropiado en el corazón es el gozo. El cielo que estás viendo ahora nunca lo habías visto antes. El momento perfecto es ahora. Alégrate de ello».

Las primeras palabras que leyó el joven Lu-Tze mientras trataba de alcanzar la perplejidad en la oscura, abarrotada y empapada por la lluvia ciudad de Ankh-Morpork fueron: «Se alquilan habitaciones, precios muy razonables». Y se alegró de ello.

Tic

Allí donde hay buen terreno para los cereales, la gente monta granjas. Conocen el sabor de la tierra buena. Cultivan cereales.

Allí donde hay buen terreno para el acero, los hornos vuelven el cielo de color rojo crepuscular durante toda la noche. Los martillos no se detienen nunca. La gente fabrica acero.

Hay terreno de carbón, terreno de ganado y terreno de pastos. El mundo está lleno de países donde es una sola cosa la que da su forma a la tierra y a la gente. Y aquí arriba en los valles altos que rodean el eje del mundo, donde la nieve nunca se aleja mucho, es terreno de iluminación.

Aquí hay gente que sabe que no existe el acero, solamente la idea del acero[5]. Aquí dan nombres a las cosas nuevas y a cosas que no existen. Buscan la esencia del ser y la naturaleza del alma. Fabrican la sabiduría.

Los templos dominan todos estos valles que acaban en glaciares, donde el viento arrastra partículas de hielo hasta en pleno verano.

Están los Monjes Oyentes, que buscan discernir entre todo el alboroto del mundo los débiles ecos de los sonidos que pusieron el universo en movimiento.

Están los Hermanos Molones, una secta reservada y secretista que cree que únicamente mediante el molonismo terminal se puede comprender el universo, y que el negro va bien con todo, y que los cromados nunca pasarán de moda completamente.

En su vertiginoso templo surcado de cuerdas de funambulista, los Monjes equilibradores comprueban la tensión del mundo y luego emprenden viajes largos y peligrosos para restaurar su equilibrio. Su trabajo se puede ver en las montañas altas y los islotes aislados. Usan pequeñas pesas de latón, ninguna de ellas más grande que un puño. Y funcionan. Bueno, es obvio que lo hacen. El mundo todavía no se ha volcado.

Y en el valle más alto, verde y ventoso de todos, allí donde se cultivan albaricoques y el hielo flota en los arroyos hasta en los días más calurosos, se halla el monasterio de Oi Dong y los monjes luchadores de la Orden de Wen. Las demás sectas los llaman los Monjes de la Historia. Poco se sabe acerca de lo que hacen, aunque hay quien ha comentado el extraño hecho de que en el pequeño valle siempre, siempre hace un día maravilloso de primavera, y que los cerezos siempre están en flor.

Se rumorea que los monjes tienen alguna clase de obligación de encargarse de que el mañana suceda según cierto plan místico diseñado por un hombre que nunca dejaba de sorprenderse.

De hecho ya hace algún tiempo, y sería imposible y ridículo decir cuánto tiempo, que la verdad ha sido más extraña y peligrosa que eso.

El trabajo de los Monjes de la Historia es encargarse de que el mañana suceda, sin más.

El maestro de novicios estaba reunido con Rinpo, acólito en jefe del abad. De momento, por lo menos, el cargo de acólito en jefe era un puesto muy importante. En su estado actual, el abad necesitaba que se hicieran muchas cosas para él, y su capacidad de atención era escasa. En circunstancias así, siempre hay alguien dispuesto a llevar la carga. En todas partes hay Rinpos.

—Es Ludd otra vez —dijo el maestro de novicios.

—Oh, cielos. No me dirás que un chico travieso puede darte tantos problemas, ¿verdad?

—Un chico travieso normal, no. ¿De dónde ha salido este?

—Lo mandó el maestro Soto. Ya sabes, de nuestra sección en Ankh-Morpork. Lo encontró en la ciudad. El chico tiene un talento natural, por lo que tengo entendido —dijo Rinpo.

El maestro de novicios pareció asombrado.

—¡Talento! ¡Es un ladrón de escándalo! ¡Ha sido aprendiz en el Gremio de Ladrones! —exclamó.

—¿Y qué? Los chicos roban a veces. Les pegas un poco y dejan de robar. Educación básica —dijo Rinpo.

—Ah. Pero hay un problema.

—¿Sí?

—Es muy, muy rápido. Donde está él, desaparecen las cosas. Cosas pequeñas. Cosas sin importancia. Pero aunque lo vigiles de cerca, nunca se ve cómo las coge.

—Entonces tal vez no es él…

—¡Pasa por una sala y las cosas desaparecen! —dijo el maestro de novicios.

—¿Tan rápido es? Menos mal que lo encontró Soto, entonces. Pero los ladrones son…

—Las cosas aparecen más tarde, en sitios extraños —dijo el maestro de novicios, al parecer molesto por tener que admitirlo—. Para él es una travesura, estoy seguro.

La brisa paseó el aroma de las flores de cerezo por toda la terraza.

—Mira, estoy acostumbrado a la desobediencia —admitió el maestro de novicios—. Forma parte de la vida del novicio. Pero es que Ludd también es impuntual.

—¿Impuntual?

—Llega tarde a sus clases.

—¿Cómo puede llegar tarde un alumno aquí?

—No parece que al señor Ludd le importe. El señor Ludd parece pensar que puede hacer lo que le venga en gana. Y también es… listo.

El acólito asintió. Ah. Listo. La palabra tenía un sentido muy concreto aquí en el valle. Un chico listo se creía que sabía más que sus tutores, y era respondón, e interrumpía. Un chico listo era peor que uno tonto.

—¿No acepta la disciplina? —preguntó el acólito.

—Ayer, cuando me llevaba al grupo a Teoría Temporal en la Sala de Piedra, lo pillé mirando embobado la pared. Era obvio que no estaba prestando atención. Pero cuando le pedí la respuesta al problema que acababa de escribir en la pizarra, sabiendo perfectamente que no podría dármela, él fue y lo hizo. Al instante. Y correctamente.

—¿Y bien? Ya has dicho que era un chico listo.

El maestro de novicios pareció avergonzado.

—Lo que pasa… es que se equivocó de problema. Yo había estado instruyendo a los agentes de campo del Quinto Djim antes y me había dejado parte del examen en la pizarra. Un problema sobre espacios de fase extremadamente complicado, con armónicos residuales en n historias. Ninguno de los Quinto Djim pudo resolverlo. Para ser sincero, hasta yo tuve que mirar la solución.

—Imagino que lo castigarías por no contestar la pregunta correcta, en ese caso.

—Obviamente. Pero esa clase de conducta genera trastornos. La mayor parte del tiempo me parece que no está ahí del todo. Nunca presta atención, siempre sabe las respuestas, y nunca puede explicar cómo las sabe. No podemos seguir zurrándolo. Es un mal ejemplo para los demás alumnos. No hay forma de educar a un chico listo.

El acólito contempló con cara pensativa una bandada de paloma blancas que volaba en círculos sobre los tejados del monasterio.

—Ahora no podemos echarlo —dijo por fin—. Soto dijo que lo vio ejecutar la Postura del Coyote. ¡Así es como lo encontraron! ¿Te lo puedes imaginar? ¡Carecía de ninguna formación! ¿Te puedes imaginar lo que pasaría si alguien con esa clase de talento estuviera suelto por ahí? Menos mal que Soto estaba alerta.

—Pero lo ha convertido en mi problema. Ese chico trastorna la tranquilidad.

Rinpo suspiró. El maestro de novicios era un hombre bueno y aplicado, él lo sabía, pero hacía mucho tiempo que no salía al mundo. La gente como Soto se pasaba todos los días en el mundo temporal. Y aprendían a ser flexibles, porque si uno era rígido allí fuera estaba muerto. La gente como Soto… caramba, justo ahí estaba la idea…

Miró en dirección al otro extremo de la terraza, donde había un par de sirvientes barriendo las flores caídas del cerezo.

—Veo una solución armoniosa —dijo.

—¿Ah, sí?

—Un chico con talentos inusuales como Ludd necesita un maestro, no la disciplina del aula.

—Posiblemente, pero… —El maestro de novicios siguió la mirada de Rinpo—. Oh —dijo, y sonrió de manera no del todo bondadosa. Su sonrisa contenía cierto elemento de anticipación, un indicio de que tal vez le esperaban problemas a alguien que, en su opinión, se los merecía con creces.

—Me viene un nombre a la cabeza —dijo Rinpo.

—A mí también —respondió el maestro de novicios.

—Un nombre que he oído demasiado a menudo —continuó Rinpo.

—Supongo que o él doblega al chico o el chico lo doblega a él, o siempre es posible que se dobleguen el uno al otro… —caviló el maestro.

—Así pues, para usar el dialecto mundano —dijo Rinpo—, en realidad salimos limpios de polvo y paja.

—Pero ¿lo aprobaría el abad? —dudó el maestro, examinando una feliz idea favorable por si tenía algún punto débil—. Siempre ha mostrado cierto aprecio más bien irritante hacia… el barredor.

—El abad es un hombre bueno y amable, pero ahora mismo los dientes le están dando guerra y no anda nada bien —dijo Rinpo—. Y corren tiempos difíciles. Estoy seguro de que le encantará aceptar nuestra recomendación conjunta. Vaya, es prácticamente un asunto sin importancia del día a día.

Y así es como se decidió el futuro.

No eran hombres malos. Llevaban cientos de años trabajando duro en beneficio del valle. Pero con el paso del tiempo es posible desarrollar ciertos hábitos de pensamiento peligrosos. Uno de ellos es que, pese a que todas las empresas importantes necesitan una organización cuidadosa, lo que hay que organizar es la organización y no la empresa. Y otro es que la tranquilidad siempre es algo bueno.

Tac

Había una hilera de despertadores en la mesilla de noche de Jeremy. No los necesitaba, porque se despertaba cuando quería. Estaban allí para probarlos. Los ponía para las siete y se despertaba a las 6.59 para comprobar que todos sonaban a la hora.

Aquella noche se fue a la cama temprano, con un vaso de agua y los Cuentos de hadas grimosos.

Nunca le habían interesado los relatos, a ninguna edad, y tampoco les había entendido el concepto básico. Nunca había leído una obra de ficción de cabo a rabo. Recordaba que de niño le había molestado mucho la ilustración del ratoncito que explicaba las horas en un ajado libro de rimas infantiles porque el reloj del dibujo no concordaba en absoluto con la época.

Intentó leer los Cuentos de hadas grimosos. Tenían títulos del estilo de «¡Cómo bailó la Reina Malvada con unos zapatos al rojo vivo!» y «La anciana dentro del horno». En ninguno de ellos se hacía mención alguna a ningún tipo de reloj. Sus autores parecían tener la manía de no mencionar relojes.

En «El reloj de cristal de Bad Schüschein», sin embargo, sí aparecía un reloj. Más o menos. Y era… extraño. Un hombre malvado —los lectores sabían que era malvado porque ponía que era malvado, en la propia página— fabricaba un reloj de cristal donde capturaba a la mismísima Tiempo, pero le salía mal porque había una pieza del reloj, un muelle, que no podía hacer de cristal y se rompió por la presión. Tiempo quedó liberada, el hombre envejeció diez mil años en un segundo, se deshizo en forma de polvo y, como Jeremy ya sospechaba, nunca más se supo de él. El relato terminaba con una moraleja: Las Grandes Obras Dependen De Los Pequeños Detalles. Jeremy no entendió por qué no podía haber valido: No Está Bien Atrapar A Mujeres Inexistentes En Relojes. O bien: Con Un Muelle De Cristal Habría Funcionado.

Pero hasta a los ojos inexpertos de Jeremy el relato presentaba un problema. Daba la impresión de que el autor estaba intentando dar sentido a algo que había visto o le habían contado, y que no comprendía bien. Y —¡ja!— aunque estaba ambientado hacía cientos de años, cuando ni siquiera en Uberwald había más que relojes de cuco naturales, el artista había dibujado un reloj de pie de los que no existían ni hace quince años. ¡Qué estúpida era alguna gente! ¡Habría para reírse si no fuera tan trágico!

Dejó el libro a un lado y se pasó el resto de la velada haciendo algunos diseños para el Gremio. Le pagaban muy bien por aquello, siempre y cuando prometiera que nunca los visitaría en persona.

Luego dejó su trabajo en la mesilla de noche, junto a los despertadores. Apagó la vela de un soplido. Se fue a dormir. Soñó.

El reloj de cristal hacía tictac. Estaba en el centro del suelo de madera del taller, emitiendo una luz plateada. Jeremy lo rodeó caminando, o tal vez fue el reloj el que giró suavemente a su alrededor.

Era más alto que un hombre. Dentro de su armazón transparente unas luces rojas y azules titilaban como estrellas. El aire olía a ácido.

Ahora su punto de vista se sumergió en el objeto, el objeto cristalino, zambulléndose a través de las capas de vidrio y cuarzo. Estas se elevaron a su alrededor, su lisura se convirtió en paredes de cientos de kilómetros de altura, y él seguía cayendo entre unas losas que se iban volviendo ásperas, granuladas…

… llenas de agujeros. La luz azul y roja también estaba aquí, derramándose a su alrededor.

Y solamente ahora empezó el sonido. Venía de la oscuridad de más adelante, un ritmo lento y ridículamente familiar, un latido cardíaco amplificado un millón de veces…

… tchum… tchum…

… los latidos eran lentos como montañas y grandes como mundos, oscuros y de un rojo sangriento. Oyó unos cuantos más y entonces su caída se ralentizó, se detuvo y él empezó a planear de vuelta hacia arriba a través de la llovizna de luz, hasta que el resplandor que le esperaba delante se convirtió en una sala.

¡Tenía que recordar todo aquello!¡Estaba todo tan claro, después de verlo! ¡Qué simple!¡Qué fácil! Podía ver cada una de las partes, la manera en que se entretejían, cómo estaban fabricadas.

Y ahora todo empezaba a desvanecerse.

Por supuesto que no era más que un sueño. Le reconfortó recordarse aquello a sí mismo. Pero tenía que admitir que este lo había llevado bastante lejos. Por ejemplo, había una taza de té humeando en el banco de trabajo cercano, y se oían voces al otro lado de la puerta…

Alguien llamaba a la puerta. Jeremy se preguntó si el sueño terminaría cuando la puerta se abriera, pero entonces la puerta desapareció y siguieron los golpes. El ruido venía del piso de abajo.

Eran las 6.47. Jeremy echó un vistazo a los despertadores para asegurarse de que estuvieran dando bien la hora, a continuación se puso la bata y bajó la escalera a toda prisa. Entreabrió un poco la puerta. No había nadie.

—Ná, aquí abajo, jefe.

Más abajo había un enano.

—¿Aquí vive Relójez? —dijo.

—¿Sí?

Un portapapeles se embutió por la rendija de la puerta.

—Lafirmaquí, donde pone «Lafirmaquí». Gracias. Vale, muchachos…

Detrás de él, un par de trolls ladearon una carretilla. Un cajón grande de madera cayó con estruendo sobre los adoquines.

—Pero ¿qué es esto? —dijo Jeremy.

—Paquete exprés —respondió el enano, cogiendo la tablilla—. Viene desde Uberwald. Le habrá costado un buen pico a alguien. Vaya montón de cuños y pegatinas.

—¿No pueden meterlo en la casa…? —empezó a decir Jeremy, pero la carretilla ya se alejaba, envuelta en el jovial tintineo y campanilleo de los objetos frágiles.

Empezó a llover. Jeremy echó un vistazo a la etiqueta del cajón. Estaba efectivamente dirigido a él, con una caligrafía pulcra y redonda, y justo encima estaba el sello con el murciélago bicéfalo de Uberwald. No había ninguna otra marca, salvo, cerca de la parte inferior, las palabras:

El cajón empezó a soltar palabrotas. Sonaban amortiguadas y estaban en un idioma extranjero, pero todas las palabrotas poseen cierto contenido internacional.

—Esto… ¿hola? —dijo Jeremy.

El cajón se bamboleó y aterrizó por una de sus caras alargadas, con palabrotas adicionales. Se oyeron unos porrazos procedentes del interior, algunas palabrotas más fuertes, y el cajón se zarandeó hasta ponerse vertical otra vez, con la supuesta parte superior hacia arriba.

Un tablón se deslizó a un lado y una palanca cayó al suelo de la calle con estrépito. La voz que había estado soltando palabrotas dijo:

—Zi no le importa a uzted…

Jeremy introdujo la palanca en una rendija que parecía diseñada para ello y tiró.

El cajón se desarmó en pedazos. Jeremy dejó caer la palanca. En el interior había una… una criatura.

—Hay que ver —dijo esta, sacudiéndose de encima los pedacitos de material de embalaje—. Ocho putoz díaz zin ningún problema, y ezoz idiotaz van y ze equivocan juzto en la puerta. —Saludó con la cabeza a Jeremy—. Buenoz díaz, zeñor. Zupongo que ez uzted el zeñor Jeremy, ¿no?

—Sí, pero…

—Me llamo Igor, zeñor. Miz credencialez, zeñor.

Una mano que parecía un accidente industrial sujeto con costuras le ofreció a Jeremy un fajo de papeles. Este se apartó instintivamente, pero a continuación se sintió avergonzado y los cogió.

—Creo que ha habido una equivocación —dijo.

—No, ninguna equivocación —repuso Igor, sacando un macuto de las ruinas del cajón—. Necezita un ayudante. Y cuando ze trata de ayudantez, ninguno ez mejor que un Igor. Lo zabe todo el mundo. ¿Podemoz apartarnoz de la lluvia, zeñor? hace que ze me ocziden laz rodillaz.

—Pero es que yo no necesito ningún ayudante… —empezó a decir Jeremy, pero aquello no era cierto, ¿verdad? Lo que pasaba era que no conseguía retener a los ayudantes. Siempre se marchaban antes de una semana.

—¡Buenos días, señor! —dijo una voz risueña.

Otro carro se había detenido ante la puerta. Este estaba pintado de un blanco reluciente e higiénico y cargado de lecheras y en un costado tenía pintada la inscripción: «Ronald Soak, lechero». Distraído, Jeremy levantó la vista para contemplar la amplia sonrisa del señor Soak, que sostenía una botella de leche en cada mano.

—Una pinta, caballero, como de costumbre. Y tal vez otra si tiene compañía, ¿no?

—Hum, esto… sí, gracias.

—Y esta semana el yogur está particularmente bueno, señor —dijo el señor Soak, en tono alentador.

—Hum, creo que no, señor Soak.

—¿Necesita huevos, nata, mantequilla, crema de leche o queso?

—Ahora mismo no, señor Soak.

—Muy bien, pues —dijo el señor Soak, impertérrito—. Entonces mañana nos vemos.

—Esto, sí —dijo Jeremy, mientras el carro se alejaba. El señor Soak era un amigo, lo cual en el limitado vocabulario social de Jeremy significaba «alguien con quien hablo una vez o dos por semana». Le caía bien el lechero, porque era regular y puntual y tenía las botellas delante de la puerta todas las mañanas a las siete en punto—. Hum, eh… adiós —dijo.

Se volvió hacia Igor y siguió hablando.

—¿Cómo sabía usted que yo necesitaba…? —intentó decir. Pero el extraño hombre ya había entrado en la tienda, y un frenético Jeremy lo siguió al interior.

—Oh, zí, eztá muy bien —comentó Igor, que lo estaba contemplando todo con aire de experto—. Ezo ez un microtorno Girapelota Modelo 3, ¿verdad? Lo vi en zu catálogo. Eztá pero que muy b…

—¡Yo no le he pedido un ayudante a nadie! —saltó Jeremy—. ¿Quién lo envía?

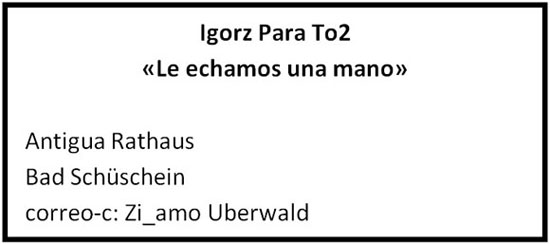

—Igorz para Todoz, zeñor.

—¡Sí, ya lo veo que sí! Mire…

—No, zeñor. «Igorz para To2», zeñor. La organización, zeñor.

—¿Qué organización?

—La que ze encarga de colocarnoz, zeñor. Verá, zeñor, ez que… un Igor ze encuentra a menudo entre amoz zin que zea culpa de él, ¿zabe? Y por el otro lado…

—… tiene usted dos pulgares —susurró Jeremy, que acababa de fijarse y no se pudo contener—. ¡Dos en cada mano!

—Oh, zí, zeñor, zon muy prácticoz —dijo Igor, sin bajar siquiera la vista—. Por el otro lado nunca falta gente que buzca un Igor. Azí que mi tía Igorina dirige nueztra pequeña y zelecta agencia.

—¿Con… muchos Igors? —preguntó Jeremy.

—Bueno, zomoz baztantez. Zomoz una gran familia. —Igor le entregó una tarjeta a Jeremy.

Él la leyó:

Jeremy se quedó mirando la dirección de torre de señales. Su habitual ignorancia de todo lo que no tuviera que ver con relojes no se aplicaba en aquel caso. Se había interesado bastante en el nuevo sistema de torres de señales que cruzaba el continente después de enterarse de que usaba gran cantidad de mecanismos de relojería para acelerar el flujo de mensajes. Conque se podía mandar un mensaje por clacs para contratar a un Igor, ¿eh? Bueno, eso explicaba la rapidez de aquel, por lo menos.

—Rathaus —dijo—. Eso quiere decir algo así como ayuntamiento, ¿no?

—Normalmente zí, zeñor… normalmente —dijo Igor en tono tranquilizador.

—¿De verdad tienen direcciones de torres de señales en Uberwald?

—Ya lo creo. Eztamos liztos para agarrarnoz al futuro con laz dos manoz, zeñor.

—… y con los cuatro pulgares…

—Zí, zeñor. Agarrarnoz como unoz campeonez.

—¿O sea que se ha mandado por correo a sí mismo?

—Ciertamente, zeñor. Loz Igorz estamoz acoztumbradoz a la incomodidad.

Jeremy examinó los documentos que le acababan de entregar y le llamó la atención un nombre.

La primera página iba firmada. Por lo menos en cierta manera. Había un mensaje en mayúsculas, tan pulcro como si estuviera impreso, y un nombre al final.

LE SERÁ ÚTIL

LEJEAN

Entonces se acordó.

—Ah, lady Lejean está detrás de esto. ¿Es ella quien lo ha encargado a usted?

—Correcto, zeñor.

Sintiendo que Igor esperaba más de él, Jeremy aparentó estar leyendo a conciencia el resto de lo que resultó ser una serie de referencias. Algunas de ellas estaban escritas con lo que tuvo que confiar en que fuera tinta marrón, una con lápiz de color y varias tenían los bordes chamuscados. Todas eran empalagosamente elogiosas. Al poco tiempo, sin embargo, empezó a traslucir cierta tendencia entre los signatarios.

—Esta de aquí la firma alguien llamado el Demente Doctor Socavón —dijo.

—Bueno, en realidad no se llamaba demente, zeñor. Era máz bien un apodo, por azí decirlo.

—¿Entonces, era un demente?

—¿Quién lo puede decir, zeñor? —replicó Igor tranquilamente.

—¿Y el Enloquecido Barón Jajá? Dice aquí que el contrato finalizó porque acabó sepultado bajo un molino en llamas.

—Un cazo de confuzión de identidad, zeñor.

—¿Ah, sí?

—Zí, zeñor. Tengo entendido que la multitud furioza lo confundió con el Aullante Doctor Zalvaje, zeñor.

—Oh. Ah, sí. —Jeremy bajó la vista—. Para quien también ha trabajado, por lo que veo.

—Zí, zeñor.

—Y que murió de intoxicación sanguínea…

—Zí, zeñor. Cauzada por una horqueta zucia.

—¿Y… Pellizcos el Empalador?

—Ejem, ¿ze puede creer que tenía un puezto de kebabz, zeñor?

—¿En serio?

—Pero no era convencional del todo, zeñor.

—¿Quiere decir que también estaba loco?

—Ah. Bueno, tenía zuz cozillaz, lo tengo que admitir, pero loz Igorz nunca juzgan a zuz amoz ni a zuz amaz, zeñor. Ez por el Código de loz Igorz, zeñor —añadió con paciencia—. El mundo zería muy raro zi todoz fuéramoz igualez, zeñor.

Jeremy no tenía ni la menor idea de qué hacer a continuación. Nunca se le había dado muy bien hablar con la gente, y aquella conversación, exceptuando la de lady Lejean y una discusión con el señor Soak por un queso que no quería, era la más larga que había tenido en un año. Tal vez era porque costaba encajar a Igor bajo el epígrafe de «gente». Hasta ahora, la definición de «gente» que usaba Jeremy no había incluido a nadie que tuviera más costuras que un bolso.

—No estoy seguro de tener trabajo para usted, sin embargo —dijo—. Tengo un encargo nuevo, pero no estoy seguro de cómo… ¡y en todo caso, yo no estoy loco!

—No ez obligatorio eztarlo, zeñor.

—Hasta tengo un papel que dice que no lo estoy, ¿sabe?

—Azí me guzta, zeñor.

—¡No mucha gente tiene un documento así!

—Muy cierto, zeñor.

—Tomo medicación, ¿sabe?

—Eztupendo, zeñor —dijo Igor—. Voy a prepararle algo de dezayuno, ¿de acuerdo? Mientras ze vizte uzted… amo.

Jeremy se agarró la bata mojada.

—Bajo enseguida —anunció, y subió la escalera a toda prisa.

La mirada de Igor recorrió los anaqueles llenos de herramientas. No tenían ni una mota de polvo; las limas, martillos y tenazas estaban colgados clasificados por tamaños, y los objetos que había en la mesa de trabajo estaban posicionados con exactitud geométrica.

Abrió un cajón. Dentro había tornillos en hileras perfectas.

Contempló las paredes. Estaban vacías, salvo por los estantes de relojes. Aquello era sorprendente: hasta el Babeante Doctor Vibración había tenido un calendario en la pared, que añadía un toque de color. Cierto, el calendario era de la Compañía Baños de Ácidos y Ataduras de Orribli, y el toque de color era principalmente rojo, pero por lo menos demostraba cierta conciencia de que existía un mundo fuera de aquellas cuatro paredes.

Igor estaba perplejo. Nunca había trabajado para una persona cuerda. Había trabajado para una larga lista de… bueno, el mundo los llamaba locos, y había trabajado para varias personas normales, en el sentido de que solamente se permitían locuras menores y socialmente aceptables, pero no recordaba haber trabajado nunca para una persona completamente cuerda.

Obviamente, razonó, si meterse tornillos pro la nariz indicaba locura, entonces numerarlos y guardarlos en compartimientos ordenados indicaba cordura, que era lo contrario…

Ah. No. No lo indicaba, ¿verdad?

Sonrió. Ya estaba empezando a sentirse bastante como en casa.

Tic

Lu-Tze el barredor estaba en su Jardín de las Cinco Sorpresas, cultivando meticulosamente sus montañas. Su escoba estaba apoyada en el seto.

Por encima de él, dominando los jardines del templo, la enorme estatua de piedra de Wen el Eternamente Sorprendido permanecía sentada con la cara atascada en su permanente expresión de ojos como platos y, sí, sorpresa agradable.

Las montañas, como afición, atraen a la gente de quien suele decirse normalmente que tiene mucho tiempo libre. Lu-Tze no tenía ningún tiempo en absoluto. El tiempo era algo que por lo general ocurría a otra gente. Él lo contemplaba de la misma manera que se contempla el mar desde los pueblos costeros. Era enorme y estaba allí fuera, y a veces resultaba vigorizante meter en él la punta del pie, pero no se podía vivir en él todo el tiempo. Además, siempre le dejaba la piel arrugada.

En aquel momento, el momento interminable y eternamente recreado de aquel pequeño valle pacífico y soleado, él se dedicaba a manipular los espejitos y palas y resonadores mórficos y aparatos todavía más extraños que se requerían para hacer que una montaña creciera solo hasta los quince centímetros de altura.

Los cerezos seguían en flor. Allí siempre estaban en flor. Allá atrás, en algún lugar del templo, resonó un gong. Una bandada de palomas blancas se elevó desde el tejado del monasterio.

Una sombra cayó sobre la montaña.

Lu-Tze echó un vistazo a la persona que acababa de entrar en el jardín. Sus manos compusieron el escueto símbolo de la servidumbre hacia aquel muchacho con cara de fastidio y vestido con túnica de novicio.

—¿Sí, maestro? —dijo.

—Estoy buscando al hombre que llaman Lu-Tze —dijo el chico—. Personalmente, no creo que exista de verdad.

—He conseguido la glaciación —dijo Lu-Tze, sin hacer caso de aquel comentario—. Por fin. ¿Lo ve, maestro? Solamente tiene dos centímetros de largo, pero ya está labrando su propio valle diminuto. Magnífico, ¿verdad?

—Sí, sí, muy bien —dijo el novicio, con esa amabilidad que se dedica a los subordinados—. ¿No es este el jardín de Lu-Tze?

—¿Se refiere a Lu-Tze el que es famoso por sus montañas bonsái?

El novicio levantó la mirada de la hilera de bandejas para observar al hombrecillo sonriente y arrugado.

—¿Lu-Tze eres tú? ¡Pero si no eres más que un barredor! ¡Te he visto limpiar los dormitorios comunes! ¡He visto cómo la gente te daba patadas!

Lu-Tze, que no pareció oír aquello, cogió una bandeja de unos treinta centímetros de anchura sobre la que humeaba un pequeño cono de carbonilla.

—¿Qué le parece esto, maestro? —preguntó—. Volcánico. Y es jodidísimo de hacer, disculpe mi klatchiano.

El novicio dio un paso adelante, se agachó y miró directamente a los ojos del barredor.

Lu-Tze no se quedaba desconcertado a menudo, pero sí se quedó ahora.

—¿Usted es Lu-Tze?

—Sí, chaval. Yo soy Lu-Tze.

El novicio respiró hondo y extendió un brazo flacucho. En la mano sostenía un pequeño pergamino.

—De parte del abad… ejem, oh, venerable maestro.

El pergamino temblaba en la mano nerviosa.

—La mayoría de gente me llama Lu-Tze, chaval. O «Barredor». Hasta que me empiezan a conocer un poco, algunos me llaman «Aparta de en medio» —dijo Lu-Tze, guardando sus herramientas con cuidado—. Nunca he sido muy venerable, salvo en caso de falta de ortografía.

Miró alrededor de los cuencos en busca de la pala en miniatura que usaba para el trabajo glacial y no la vio por ninguna parte. Pero si la había dejado allí hacía un momento.

El novicio lo estaba contemplando con una expresión de sobrecogimiento mezclada con residuos de recelo. Una reputación como la de Lu-Tze se propagaba a los cuatro vientos. Aquel era el hombre que había… bueno, que lo había hecho prácticamente todo, si los rumores eran ciertos. Y sin embargo, no parecía que lo hubiera hecho. No era más que un hombrecillo calvo con una barba rala y una sonrisita tenue y amigable.

Lu-Tze le dio unos golpecitos al joven en el hombro para intentar que se calmara.

—A ver qué quiere el abad —dijo, desenrollando el papel de arroz—. Ah. Debes llevarme a verlo, dice aquí.

Una expresión de pánico paralizó la cara del novicio.

—¿Qué? ¿Cómo voy a hacer eso? ¡A los novicios no se nos permite entrar en el Templo Interior!

—¿En serio? En ese caso, deja que yo te lleve a que tú me lleves a verlo a él —dijo Lu-Tze.

—¿Se te permite entrar en el Templo Interior? —se sorprendió el novicio, y entonces se tapó la boca con la mano—. Pero si no eres más que un barred… Oh…

—¡Exacto! Ni siquiera soy un monje como es debido, ya no digamos un dong —dijo el barredor con alegría—. Asombroso, ¿verdad?

—¡Pero la gente habla de ti como si tuvieras la misma categoría que el abad!

—Oh, cielos, no —replicó Lu-Tze—. No soy tan sagrado ni de cerca. Nunca he captado del todo la armonía cósmica.

—Pero si has hecho todas esas increíbles…

—Bueno, tampoco he dicho que no se me dé bien lo que hago —dijo Lu-Tze, alejándose plácidamente con su escoba echada al hombro—. Solo que no soy sagrado. ¿Vamos?

—Hum… ¿Lu-Tze? —dijo el novicio, mientras caminaban por el vetusto camino de ladrillos.

—¿sí?

—¿Por qué se llama esto el Jardín de las Cinco Sorpresas?

—¿Cuál era tu nombre allá en el mundo, jovencito presuroso?

—Newgate. Newgate Ludd, oh, vener…

Lu-Tze levantó un dedo de advertencia.

—¿Eh?

—Barredor, quería decir.

—Ludd, ¿eh? ¿De Ankh-Morpork?