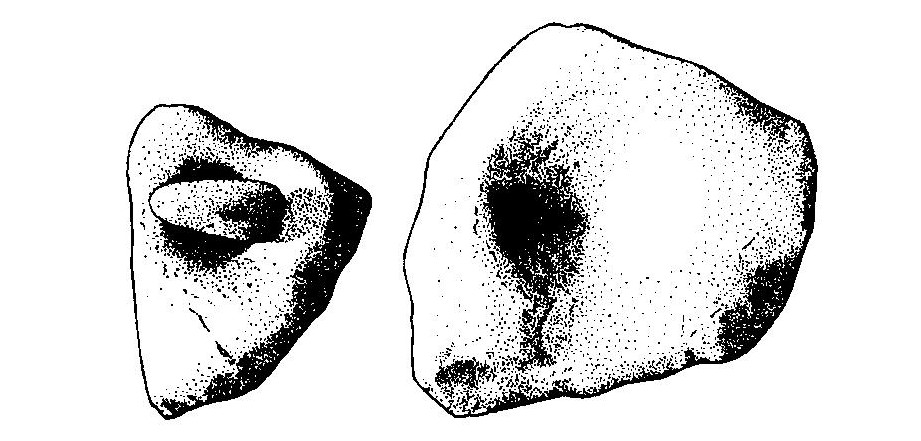

34. Mortero y almirez para procesar plantas del yacimiento E-78-4, Wadi Kubbaniya, de hace unos 18 000 años.

el origen de la agricultura

Hace unos 10 000 años los cazadores-recolectores se convirtieron en agricultores y pastores en muchas regiones del mundo. Esta transformación tuvo lugar de forma totalmente independiente en el suroeste de Asia, en el África ecuatorial, en el sureste de Asia continental, en América Central y en las tierras altas y bajas de América del Sur. La aparición de la agricultura y del pastoreo suele considerarse el punto de inflexión de la prehistoria. Sin agricultura no tendríamos ni ciudades ni sociedades con estado. Y estos fenómenos son los que han cambiado de forma fundamental el marco donde se desarrolla actualmente la mente moderna a partir de las mentes de nuestros antepasados cazadores-recolectores. Pero ¿cómo ocurrió ese cambio? En este epílogo probaré que la aparición de la agricultura fue una consecuencia directa del tipo de mentalidad que evolucionó a raíz de la aparición de la fluidez cognitiva. Y más concretamente, propondré cuatro aspectos del cambio de la mente que hicieron posible la domesticación de plantas y anímales cuando las condiciones medioambientales se alteraron abruptamente hace 10 000 años. Pero antes de explorar la naturaleza de esos cambios, habremos de analizar brevemente algunos temas más generales relacionados con el origen de la agricultura.

La introducción de la agricultura y el pastoreo se considera uno de los grandes misterios de nuestro pasado. ¿Por qué ocurrió? Está claro que no se debió a la superación de un determinado umbral en cuanto al conocimiento acumulado sobre plantas y animales, que habría permitido su domesticación[1]. Como ya he planteado en este libro, los cazadores-recolectores —fueran humanos primitivos o modernos— son y fueron expertos en historia natural. Es prácticamente seguro que la mente humana ya conocía los mecanismos de la reproducción de los animales y las plantas, y las condiciones necesarias para su crecimiento, desde la emergencia de una inteligencia de la historia natural plenamente desarrollada, hace al menos 1,8 millones de años.

Los conocimientos que los cazadores-recolectores prehistóricos poseían sobre los animales se evidencian en la diversidad de especies que hoy sabemos que cazaban, a juzgar por los huesos descubiertos en sus asentamientos. Pero sólo recientemente los arqueólogos han podido documentar un nivel similar de explotación de plantas alimentarias por parte de cazadores-recolectores prehistóricos. Es el caso, por ejemplo, de los yacimientos de 18 000 años de antigüedad de Wadi Kubbaniya, al oeste del valle del Nilo. Los restos de plantas carbonizadas descubiertos en él indican el uso de una especie de pasta o «gachas» de planta triturada muy fina, seguramente utilizada para el destete. Se explotaron una serie de raíces y tubérculos al parecer durante todo el año a partir de asentamientos permanentes[2]. También en el yacimiento de Tell Abu Hureyra, en Siria, que fue ocupado por cazadores-recolectores hace entre 20 000 y 10 000 años, se han identificado no menos de 150 especies de plantas comestibles, aunque no se conservaran raíces, tubérculos ni hojas[3]. En ambos lugares está presente la tecnología necesaria para triturar y moler materia vegetal, la misma que utilizaron los primeros agricultores (véase la figura 34). En resumen, estos yacimientos demuestran que el origen de la agricultura hace 10 000 años no se debe ni a un repentino avance tecnológico ni a un avance cualitativo del conocimiento botánico.

34. Mortero y almirez para procesar plantas del yacimiento E-78-4, Wadi Kubbaniya, de hace unos 18 000 años.

Entonces ¿por qué se adoptó la agricultura? Tuvo que haber un factor de apremio. Pese a todas las apariencias «intuitivas», la agricultura y el pastoreo no liberaron de forma automática a nuestros antepasados de la Edad de la Piedra de una existencia azarosa y precaria. Más bien todo lo contrario. Vivir de la agricultura tuvo que suponer un empobrecimiento comparado con una vida basada en la caza y la recolección. La necesidad de vigilar un campo sembrado ata a algunos miembros de la comunidad a un lugar concreto, con los consiguientes problemas de higiene, de tensiones sociales y el riesgo de agotamiento de determinados recursos como la leña. Los cazadores-recolectores resuelven fácilmente estos problemas gracias a su movilidad. Cuando los desechos se acumulan, o se agota la leña, se trasladan a otro campamento. Si hay individuos o familias que muestran desacuerdo, pueden irse a otros campamentos. Pero cuando las cosechas requieren desyerbe regular e inversión de horas de trabajo para crear lugares de almacenamiento o canales de irrigación que necesitan mantenimiento, la opción de trasladarse a otro lugar se pierde. No es ninguna coincidencia que las primeras comunidades agrícolas del Próximo Oriente muestren estados de salud bastante más pobres que sus predecesores cazadores-recolectores, como han puesto de relieve los estudios realizados en huesos y dientes[4].

De modo que tuvo que haber algún incentivo para adoptar la agricultura. Además, si pretendemos explicar la aparición de diversos métodos de producción alimentaria de forma independiente en un lapso de tiempo relativamente corto en todo el globo, ese incentivo tuvo que producirse a escala mundial hace 10 000 años[5]. Las plantas que se cultivaron varían enormemente, desde el trigo y la cebada del suroeste asiático, pasando por los ñames del África occidental, hasta el taro y el coco del sureste asiático.

Existen convencíonalmente dos explicaciones a esta adopción cuasisimultánea de la agricultura. La primera sugiere que hace unos 10 000 años los índices de población superaron el nivel de los únicos recursos disponibles, los frutos silvestres. El mundo se hallaba abarrotado de cazadores-recolectores y ya no quedaban tierras que colonizar. De ahí habría surgido la necesidad de contar con nuevos métodos de subsistencia capaces de asegurar mayor cantidad de alimentos, aunque ello significara mano de obra intensiva y viniera acompañado de un conjunto de problemas de salud y sociales[6].

Esta idea de una crisis alimentaria global en la prehistoria es no sólo poco plausible sino que no está avalada por la evidencia. Sabemos por estudios realizados con cazadores-recolectores modernos que poseen muchos medios a su disposición para controlar los índices de población, como el infanticidio, por ejemplo. La propia movilidad limita el tamaño de la población debido a las dificultades que supone cargar con más de un niño. Además, sabemos que, en algunos casos, al menos el estado de salud de los últimos cazadores-recolectores de una región donde se adoptó la agricultura fue, al parecer, bastante mejor que entre los primeros agricultores. Es lo que revela el estudio de las patologías óseas de los últimos cazadores-recolectores y de los primeros agricultores, demostrando que la adopción de la agricultura trajo consigo una ola de infecciones, una disminución de la calidad global de la nutrición y una esperanza de vida media menor[7]. La aparición de la agricultura no supuso, pues, una solución a los problemas nutritivos y de salud de las poblaciones prehistóricas; en muchos casos parece incluso haberlos causado. Sin embargo, aunque una crisis demográfica global resulte inverosímil, no hay que descartar la posibilidad de que la producción de plantas alimentarias se hiciera necesaria para alimentar a poblaciones locales relativamente densas.

Una segunda explicación, en parte más convincente, de la introducción de la agricultura hace 10 000 años, es que en aquel momento todo el planeta experimentó profundos cambios climáticos asociados al final de la última glaciación. Hubo un periodo de calentamiento global muy rápido —estudios recientes hablan de un asombroso aumento de hasta 7.ºC en pocas décadas— que marcó el final del último periodo glacial[8]. Este periodo fue precedido, hace 15 000-10 000 años, de una serie de fluctuaciones que hicieron que el globo pasara de periodos templados/húmedos a otros fríos/secos y viceversa. Estas fluctuaciones climáticas ocurrieron a nivel auténticamente planetario. La adopción casi simultánea de la agricultura y del pastoreo en diferentes partes del mundo parece reflejar, pues, respuestas locales a cambios medioambientales locales causados por los cambios climáticos globales inmediatamente anteriores a hace 10 000 años, al final de la última glaciación. Como veremos, esta hipótesis no explica enteramente la aparición de la agricultura, puesto que los humanos primitivos conocieron fluctuaciones climáticas similares sin abandonar por ello su modo de vida cazador-recolector. Pero antes hagamos una pausa momentánea para fijarnos de nuevo en una región muy concreta y entender mejor lo que pasó realmente con la adopción de la agricultura.

En el suroeste de Asia, donde se ha podido estudiar con mayor detalle el origen de la agricultura, se evidencia la estrecha relación existente entre las distintas formas de obtención de alimentos y las inestabilidades climáticas de la última glaciación. Por ejemplo, en los yacimientos de Jericó y de Gilgad, que tienen unos 10 000 años de antigüedad, se han descubierto las comunidades más antiguas que domestican cereales (cebada y trigo) y animales (ovejas y cabras). Estos yacimientos, como el de Ahu Hureyra, se encuentran precisamente en zonas donde anteriormente crecieron los predecesores silvestres de estos cereales domesticados, y que fueron explotados por los cazadores-recolectores.

En efecto, la secuencia estratigráfica de los restos vegetales de Abu Hureyra, estudiados por el arqueobotánico Gordon Hillman y mencionados más arriba, resulta altamente informativa respecto al cambio de un estilo de vida cazador-recolector a uno agrícola[9]. Hace entre 19 000 y 11 000 años las condiciones medioambientales del suroeste asiático mejoraron tras la retirada de las capas de hielo en Europa, abriendo un periodo de condiciones más templadas y húmedas, especialmente en primavera. Es probable que en ese periodo las poblaciones cazadoras-recolectoras aumentaran de tamaño, ya que ahora podían explotar plantas comestibles más productivas, así como manadas de gacelas que migraban siguiendo rutas predecibles[10]. En Abu Hureyra se encuentra, de hecho, evidencia de que se recolectaba una gama amplísima de plantas. Pero hace entre 11 000 y 10 000 años hubo una clara regresión a condiciones medioambientales mucho más secas, incluso de sequía[11].

Esta sequía tuvo consecuencias graves para los cazadores-recolectores de Abu Hureyra. En sucesivos estratos arqueológicos del yacimiento se constata la pérdida de frutos arbóreos comestibles como fuente de alimento —reflejo de la pérdida de árboles a causa de la sequía— y más tarde la pérdida de cereales silvestres, incapaces de sobrevivir en medios fríos y secos. En compensación, se observa un fuerte aumento de pequeñas legumbres cultivadas, plantas que eran más resistentes a la sequía pero que requerían también un delicado proceso de desintoxicación para hacerlas comestibles. Hace unos 10 500 años se abandonó Abu Hureyra; y cuando 500 años más tarde se asentaron de nuevo, lo hicieron ya como agricultores.

En el suroeste de Asia se constata la importancia de aquella sequía y posiblemente de las fluctuaciones climáticas anteriores, y su relación con el cambio del modo de vida cazador-recolector. En la región del Levante, al sur y al oeste de Abu Hureyra, se observa entre las poblaciones de cazadores-recolectores el paso, hace unos 13 000-12 000 años, de un modo de vida itinerante a otro sedentario, seguramente como respuesta a una corta pero abrupta crisis climática de mayor aridez, que se tradujo en una merma y menor predecibilidad de los recursos alimentarios[12]. Y aunque los grupos humanos siguieron viviendo de la caza y la recolección, se construyeron los primeros asentamientos permanentes con arquitectura y depósitos de almacenaje[13]. Este periodo de asentamiento se conoce como «natufiense», y duró hasta hace 10 500 años, cuando aparecen los primeros asentamientos auténticamente agrícolas.

La cultura natufiense marcó una ruptura profunda respecto a todo lo anterior[14]. Algunos de los nuevos asentamientos eran extensos. El de Mallaha incluye depósitos de almacenaje excavados bajo tierra y acondicionamiento de terrazas en las laderas para levantar cabañas. Sus útiles de hueso, objetos de arte, joyas y útiles líticos afilados y pulimentados se difundieron extensamente. Algunas de las hojas de sílex natufienses exhiben el llamado «pulimentado falciforme», lo que indicaría que se explotó intensivamente la cebada silvestre. Pero las gentes que vivieron en estos asentamientos todavía se alimentaban a base de recursos silvestres. La importancia decisiva del natufiense para el origen de la agricultura Tadica en su aparente irreversibilidad, o lo que los arqueólogos Ofer Bar-Yosef y Anna Belfer-Cohen denominan «un punto sin retorno[15]». Una vez adoptado el modo de vida sedentario, la necesidad de incrementar el nivel de producción alimentaria se hizo inevitable, dado que el control demográfico impuesto por el modo de vida itinerante se había relajado. Aunque no sabemos con certeza por qué se optó por un modo de vida sedentario, es posible que surgiera de las decisiones adoptadas por las poblaciones cazadoras-recolectoras para hacer frente a las cortas pero repentinas fluctuaciones climáticas del final de la última glaciación.

Es posible que los cazadores-recolectores de otras partes del mundo reaccionaran frente a las fluctuaciones climáticas del final del Pleistoceno bien cultivando plantas directamente, bien mediante la adopción de un modo de vida sedentario que les forzaba a depender de plantas domesticadas. Pero esta no puede ser toda la historia del origen de la agricultura. Como he señalado en diversos capítulos de este libro, los humanos primitivos del tercer acto conocieron sucesivas eras glaciares. También ellos conocieron profundas fluctuaciones climáticas, una merma de plantas comestibles y la necesidad de cambiar sus prácticas de caza y recolección. Pero en ningún momento desarrollaron formas de vida sedentarias, ni empezaron a cultivar plantas ni a domesticar animales. Entonces ¿por qué muchos grupos de humanos modernos, cuando se vieron ante cambios medioambientales similares, sí desarrollaron de forma independiente un estilo de vida agrícola?

La respuesta radica en las diferencias mentales, entre la mente de los humanos primitivos y la de los humanos modernos. Si mis propuestas sobre la evolución de la mente son correctas, los humanos primitivos no podían «pensar» la idea de domesticar plantas y animales, aun en el caso de que hubieran conocido grandes presiones económicas, hubieran estado rodeados incluso de trigo y cebada silvestres y hubieran dispuesto por arte de magia de morteros y piedras de moler. El origen de la agricultura se debe tanto a la nueva manera de pensar el mundo natural por parte de la mente moderna, como a la secuencia concreta de desarrollos medioambientales y económicos del final del Pleistoceno. Cabe destacar cuatro aspectos del cambio en la naturaleza de la mente que fueron decisivos para el origen de la agricultura.

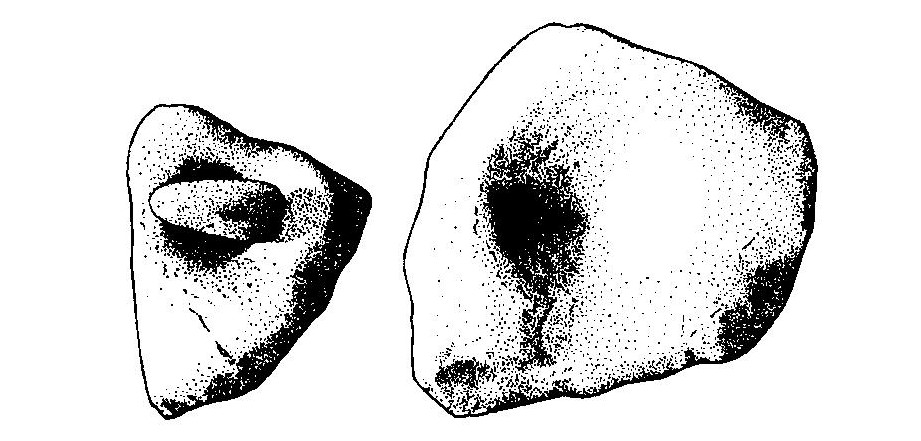

35. Casas hechas de huesos de mamut y pozos de almacenaje en la llanura central rusa, de hace unos 12 000 años.

Algo parecido se constata entre las comunidades cazadoras-recolectoras del sur de Escandinavia hace entre 7500 y 5000 años. Aquellas gentes explotaron el ciervo, el cerdo salvaje y el corzo en los densos bosques de robles y de otros árboles. Si se observan las frecuencias de caza de cada especie, y si se estudian las pautas de caza mediante simulación por ordenador, se deduce que aquellas poblaciones se concentraron en el ciervo, aunque ello significara para los cazadores regresar muchas veces con las manos vacías, porque el ciervo abundaba menos y era más difícil de cazar que, por ejemplo, el corzo, más pequeño y abundante[17]. Entonces, ¿por qué se especializaron en el ciervo? Seguramente la preferencia por el ciervo se debió a su mayor tamaño. El cuerpo del ciervo permite repartir más carne, proporcionar mayor prestigio social y más poder. Las fluctuaciones de la cantidad diana de carne procedente de la caza podían compensarse explotando los ricos productos vegetales acuáticos y costeros de la región, sobre todo mediante dispositivos especiales, como por ejemplo trampas para atrapar peces, que podían estar horas sin atender. En medios cenagosos se han descubierto algunas de esas trampas en un estado de preservación casi perfecto. Esta idea se confirma observando las tumbas de los cazadores-recolectores: entre sus ajuares funerarios predominan las astas de ciervo y los collares hechos con sus dientes[18].

El uso de animales, y sin duda de plantas, como medio para obtener control social y poder en una comunidad estaba ausente de las comunidades de humanos primitivos. Sus pensamientos sobre la interacción social y el mundo natural se abordaban desde áreas cognitivas separadas que no podían integrarse de la manera requerida. Esta diferencia es crucial para abordar el origen de la agricultura. Porque pese a que la agricultura y el pastoreo sedentarios pudieron representar para una comunidad determinada una peor calidad de vida en relación con el modo de vida itinerante de los cazadores-recolectores, también es cierto que ofrece a determinados individuos la oportunidad de asegurarse el control social y el poder. Y por consiguiente, si siguiendo la línea darwiniana nos centramos más en los individuos que en los grupos, veremos claramente que la agricultura emerge como una estrategia más para obtener y conservar el poder por parte de algunos individuos[19].

El arqueólogo Brian Hayden avala esta explicación del origen de la agricultura. En un artículo publicado en 1990 decía que «el advenimiento de la competencia entre individuos que utilizan los recursos alimentarios para dirimir sus rivalidades proporciona los motivos y los medios para el desarrollo de la producción de alimentos[20]». Menciona ejemplos de varias sociedades cazadoras-recolectoras modernas para demostrar que cuando las condiciones tecnológicas y medioambientales lo permiten, los individuos intentan maximizar su poder y su influencia acumulando alimentos y bienes deseables y proclamando la propiedad de tierras y recursos.

Cuando Hayden estudió la cultura natufiense, entendió que la evidencia de comercio a larga distancia de ítems de prestigio y la abundancia de joyas, estatuillas de piedra y arquitectura eran claros indicios de desigualdad social que reflejaban la emergencia de individuos poderosos. Una vez aflorada esa estructura social, los individuos más poderosos, para mantener las bases de su poder, se vieron obligados a introducir constantemente nuevos tipos de ítems de prestigio y a generar continuos excedentes económicos. La producción de alimentos es una consecuencia inevitable, siempre y cuando haya plantas y animales domesticables adecuados en el medio. Como dice Hayden, muchas de las plantas y animales domesticados parecen más ítems de prestigio —es el caso del perro, de las calabazas, los condimentos picantes y los aguacates— que meros recursos para alimentar a una población en aumento demasiado grande para sobrevivir exclusivamente a base de los recursos silvestres existentes.

3. La propensión a desarrollar «relaciones sociales» con plantas y animales, estructuralmente semejantes a las desarrolladas con las personas. Es otra de las consecuencias de la integración de la inteligencia social y la inteligencia de la historia natural. Para poder domesticar animales y plantas era necesario que las mentes prehistóricas fueran capaces de pensarlos como seres con los que se podían establecer relaciones «sociales». Como ya he mencionado, los humanos primitivos, con su mentalidad de navaja suiza, no pudieron concebir este tipo de ideas.

Entre los cazadores-recolectores prehistóricos de Europa existe evidencia de la aparición de «relaciones sociales» entre personas y animales salvajes/plantas silvestres. Por ejemplo, en la cueva del Paleolítico Superior de Les Trois-Frères y en Isturitz, en Francia, se han encontrado huesos de reno con fracturas y lesiones que habrían inhibido seriamente la capacidad de movimiento y subsistencia del animal. Pero ese reno sobrevivió el tiempo suficiente para sanar sus lesiones, y se ha sugerido que pudieron ser seres humanos quienes atendieron y cuidaron esas heridas[21], de forma idéntica a los supuestos cuidados dispensados al herido neandertal de la cueva de Shanidar mencionado en el capítulo 7.

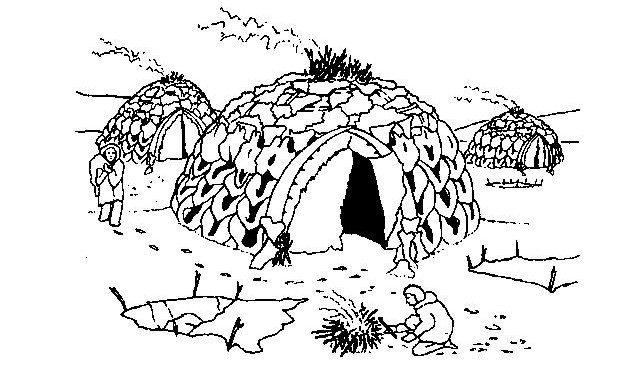

Existen también algunos ejemplos enigmáticos en el arte paleolítico en forma de representaciones de caballos, donde los animales exhiben lo que parecen ser unas bridas, aunque es difícil asegurarlo, ya que las marcas podrían simplemente corresponder a cambios de color o a la propia estructura ósea (véase la figura 36[22]). Pero sí sabemos con seguridad que se domesticaron perros poco después del final de la era glaciar. Así, en las necrópolis de cazadores-recolectores del sur de Escandinavia, de unos 7000 años de antigüedad, se encuentran perros acompañados de rituales y ajuares funerarios idénticos a los humanos. Hay también una tumba en el asentamiento natufiense de Mallaha que contiene un enterramiento mixto de un niño y un perro[23].

36. Cabeza de caballo de St.-Michel d'Arudy, Pirineos Atlánticos, Francia (4,5 cm de largo).

La capacidad para establecer relaciones sociales con animales y plantas es algo fundamental para el origen de la agricultura. El psicólogo Nicholas Humphrey llamó la atención sobre el hecho de que las relaciones que las personas establecen con las plantas presentan semejanzas estructurales muy estrechas con las que se establecen con otras personas. Lo cito textualmente:

El cuidado de un jardinero para con sus plantas (riego, fertilizantes, remoción de la tierra, poda, etc.) se adapta a las propiedades emergentes de las plantas… Claro que las plantas no responden a las presiones sociales normales (aunque los hombres sí hablen con ellas), pero sugiero que la manera de dar y recibir de un jardinero presenta una estrecha semejanza estructural con una sencilla relación social. Si… podemos hablar de «conversación» entre una madre y un recién nacido de dos meses, también podríamos hablar de una conversación entre un jardinero y sus rosas, o entre un granjero y su maíz.

Y continúa diciendo que «muchos de los descubrimientos tecnológicos más preciados de la humanidad, desde la agricultura hasta la química, pudieron tener su origen… en un afortunado mal uso de la inteligencia social[24]».

4. La propensión a manipular plantas y animales, que emerge de la integración de la inteligencia técnica y la inteligencia de la historia natural. Cabría considerar esa propensión como el uso incorrecto de la inteligencia técnica, porque aun cuando parece que los humanos modernos empezaron a tratar a animales y plantas como si fueran seres sociales, también los trataron como instrumentos susceptibles de manipulación. Tal vez el mejor ejemplo sea el de los cazadores-recolectores de Europa quienes, una vez finalizada la era glaciar, vivieron en áreas de bosque y robledales y se dedicaron a quemar de modo deliberado partes del bosque[25]. Esta es una forma de manipulación/gestión medioambiental que estimula el crecimiento de nuevas plantas y atrae animales de caza. Esta práctica se ha documentado sobradamente entre las comunidades aborígenes de Australia, que la practicaron con plena consciencia de que de ese modo conseguían deshacerse de plantas exhaustas y devolver nutrientes al suelo para facilitar nuevos cultivos. Leyendo los relatos sobre la explotación del medio por parte de los indígenas australianos encontramos evidencia de muchas prácticas que no son mera caza y recolección, ni agricultura ni pastoreo. Por ejemplo, en el suroeste de Australia, cuando se practicaba la recolección intensiva de ñames, siempre se dejaba un trozo de raíz en el suelo para garantizar futuras cosechas[26].

Los humanos modernos prehistóricos que vivieron como cazadores-recolectores seguramente desarrollaron relaciones con plantas y animales similares a las que se observan entre los cazadores-recolectores actuales. No es probable que fueran simples depredadores, sino más bien gentes dedicadas a la manipulación y gestión de sus respectivos entornos, algo muy próximo a la domesticación de recursos. Eric Higgs, un arqueólogo de Cambridge, así lo reconoció hace un cuarto de siglo[27]. Espoleó a toda una generación de investigadores a que cuestionaran ese dualismo simple entre cazadores-recolectores y agricultores-pastores. Ahora sabemos que estos son sólo dos polos de un continuum de relaciones propias de los cazadores-recolectores prehistóricos. Pero esas relaciones no se desarrollaron hasta hace 40 000 años, cuando apareció la idea de equiparar animales y plantas a seres manipulables a voluntad o a seres con los que era posible establecer «relaciones sociales».

Las cuatro capacidades y propensiones que he destacado alteraron fundamentalmente la naturaleza de la interacción humana con los animales y las plantas. Ante los inmensos cambios medioambientales que se produjeron al final de la última glaciación, fue la mente cognitivamente fluida la que permitió a aquellas poblaciones hallar una solución: el desarrollo de un modo de vida agrícola. En todas y cada una de las regiones hubo una única vía histórica a la agricultura, donde algunas de estas capacidades y propensiones mentales pudieron ser más importantes que otras. Pero si bien las simientes de la agricultura pudieron sembrarse hace 10 000 años, se implantaron en la mente por vez primera en la época de la transición entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior. Esta es la época decisiva que está en el origen del mundo moderno, y no el momento concreto del nacimiento de la agricultura. De ahí que en este libro haya tratado el origen de la agricultura tan sólo como un epílogo. Pero es cierto que la agricultura cambió de forma fundamental el marco de desarrollo de las mentes jóvenes: para la inmensa mayoría de la gente que vive actualmente, el mundo de la caza y la recolección, con sus áreas cognitivas especializadas de inteligencia técnica y de inteligencia de la historia natural no es más que pura prehistoria.

He intentado demostrar en este libro el valor de la reconstrucción de esa prehistoria. Porque nuestra mente actual es un producto tanto de la historia de nuestra evolución como del contexto en que nos desarrollamos en tanto que individuos. Esos útiles líticos, huesos rotos y estatuillas que los arqueólogos excavan y descubren con tanta meticulosidad pueden hablarnos de la prehistoria de la mente. Y por lo tanto, si deseamos conocer la mente, no preguntemos sólo a los psicólogos y a los filósofos: asegurémonos de preguntar también a los arqueólogos.