Capítulo 7

Las inteligencias múltiples de la mente humana primitiva

El tercer acto de la prehistoria, que se desarrolla hace entre 1,8 millones y 100 000 años, es el periodo más enigmático de nuestro pasado. La calidad del registro arqueológico ha mejorado con respecto al del segundo acto, lo que permite en muchos casos realizar reconstrucciones detalladas y precisas del comportamiento del pasado. Pero cuando estudiamos ese comportamiento nos parece extraño. Parece radicalmente distinto de todo lo anterior y de lodo cuanto viene después, en esa carrera hacia nuestro presente que es el cuarto acto.

Aunque todavía nos queda mucho por saber y por aprender sobre nuestros antepasados del segundo acto analizados en el capítulo anterior, al menos podemos aceptar que sus modos de vida fueron adaptaciones armónicas al bosque y la sabana de África de hace entre 4,5 y 1,8 millones de años. Pero precisamente porque sus estilos de vida parecen tan ajenos a nosotros, la manera en que habría que estudiarlos se nos antoja muy clara: una vez reconstruido el comportamiento del Homo primitivo, por ejemplo, tratar de comprenderlo como si fuéramos ecólogos intentando captar el comportamiento de cualquier otra especie de primates. También podemos pisar suelo firme a la hora de abordar la representación del cuarto acto, sobre todo en las escenas segunda y tercera, hace menos de 60 000 años A lo largo de este periodo el ritmo del cambio cultural es tan rápido que nos parece familiar, justamente porque nuestras cortas vidas están acostumbradas a él. Y para la mayoría de esas escenas contamos con un único tipo de humano que improvisa el guión: nosotros, H. sapiens sapiens. Por ello tratamos de parecernos más a un antropólogo que a un ecólogo a la hora de explicar el comportamiento humano del cuarto acto.

Entre estos dos periodos, está la tierra de nadie del tercer acto, donde ni los ecólogos ni los antropólogos pisan tierra firme. Esto es aplicable también a gran parte de la primera escena del cuarto acto, sobre todo por lo que se refiere al comportamiento de los últimos neandertales. Algunos rasgos del comportamiento de los actores de estos periodos nos parecen tan familiares que nos inclinaríamos a atribuirles una mente moderna; pero en otros aspectos su comportamiento nos parece tan ajeno como el del Homo primitivo de la sabana africana. El tercer acto es, pues, un periodo lleno de enigmas: ocho de ellos se abordarán en este capítulo. Cada actor se parece al hombre que Charles Colton tenía in mente cuando escribió a principios del siglo pasado que «el hombre es la paradoja en persona, un montón de contradicciones[1]». La tarea de los próximos dos capítulos consistirá en abrir ese montón para ver qué clase de mente se esconde en su interior.

Empecemos por recordar los puntos más destacados del tercer acto.

El comienzo del tercer acto es estimulante: la aparición de H. erectus hace 1,8 millones de años, y tras él la emergencia de nuevas clases de útiles líticos, las llamadas hachas de mano, hace 1,4 millones de años. A lo largo de todo este acto contemplamos cómo H. erectus se diversifica y evoluciona hasta formar una serie de nuevos antepasados humanos. Si bien el tamaño del cerebro permanece, al parecer, estable entre 1,8 y 0,5 millones de años —mientras H. erectus y sus inmediatos descendientes colonizaban gran parte del Viejo Mundo—, este periodo conoce hacia el final una nueva etapa de incremento acelerado del tamaño del cerebro, semejante al que había tenido lugar hace 2 millones de años, que termina hace unos 200 000 años con un cerebro de (amaño equivalente al de los actuales humanos modernos. Los nuevos actores de hace 500 000 años, ahora con un cerebro mayor, se clasificaron como tipos de H. sapiens arcaico en África y en China, mientras que en Europa los escasos restos responden al nombre de H. heidelbergensis. Esta última especie parece dar origen más tarde a H. neanderthalensis —los neandertales— que se encuentran en Europa y en el Próximo Oriente a partir de hace 150 000 años y que sobreviven en Europa hasta hace solamente 30 000 años. En este capítulo agruparé a todos estos actores en un solo grupo y los llamaré «humanos primitivos» para distinguirlos de los H. sapiens sapiens que aparecen a) comienzo del cuarto acto y a los que denominaré «humanos modernos».

Mientras todos estos acontecimientos evolutivos tenían lugar, el escenario sufría una serie de cambios relativamente turbulentos. Este periodo de nuestro pasado está dominado por una sucesión de cambios medioambientales globales provocados por al menos ocho grandes ciclos glaciares-interglaciares a nivel de todo el planeta. Si nos centramos en Europa, el paisaje cambia repetidas veces, pasando de tundras heladas a densos bosques y de nuevo a tundras heladas, con cambios concomitantes en la fauna animal. E incluso en cada una de las distintas fases climáticas se produjeron diversas fluctuaciones climáticas más cortas, de varios años, y a veces también de un solo año, en que el clima fue anormalmente frío o templado, húmedo o seco.

Así, en términos de evolución de la anatomía humana y del cambio climático, el tercer acto aparece, en efecto, rebosante de acción. Pero los accesorios que utilizan los actores no parecen ser los más adecuados para esa velocidad de cambio. Tras la inicial aparición del hacha de mano hace 1,4 millones de años, contamos con una sola innovación técnica importante, hace unos 250 000 años: se trata de una nueva técnica de talla llamada levallois. Pero al margen de esa innovación, apenas parecen producirse cambios en la cultura material. Ciertamente, muchos accesorios parecen diferenciarse muy poco de los que usaba el H. habilis de la sabana africana del segundo acto. En conjunto, el registro arqueológico de hace entre 1,4 millones y 100 000 años parece girar en torno a un número casi ilimitado de variaciones menores de un pequeño conjunto de temas técnicos y económicos.

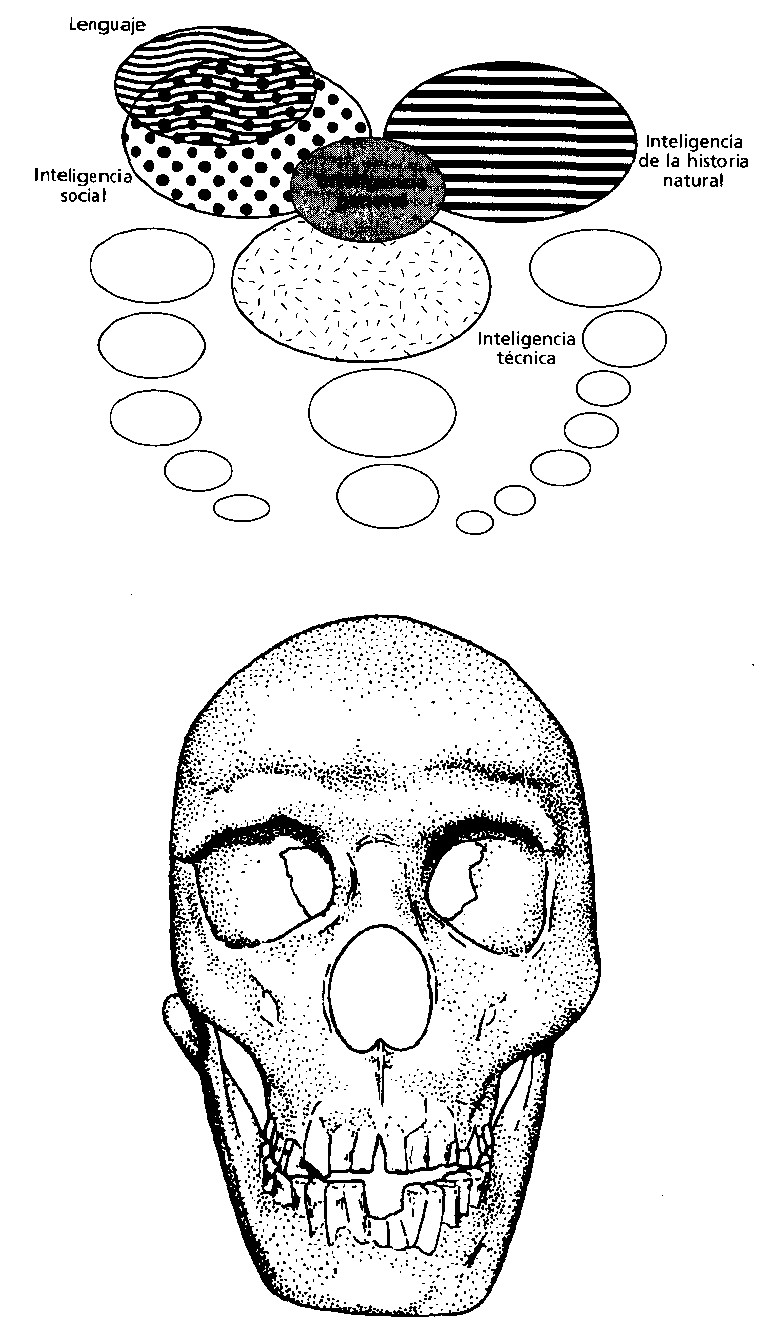

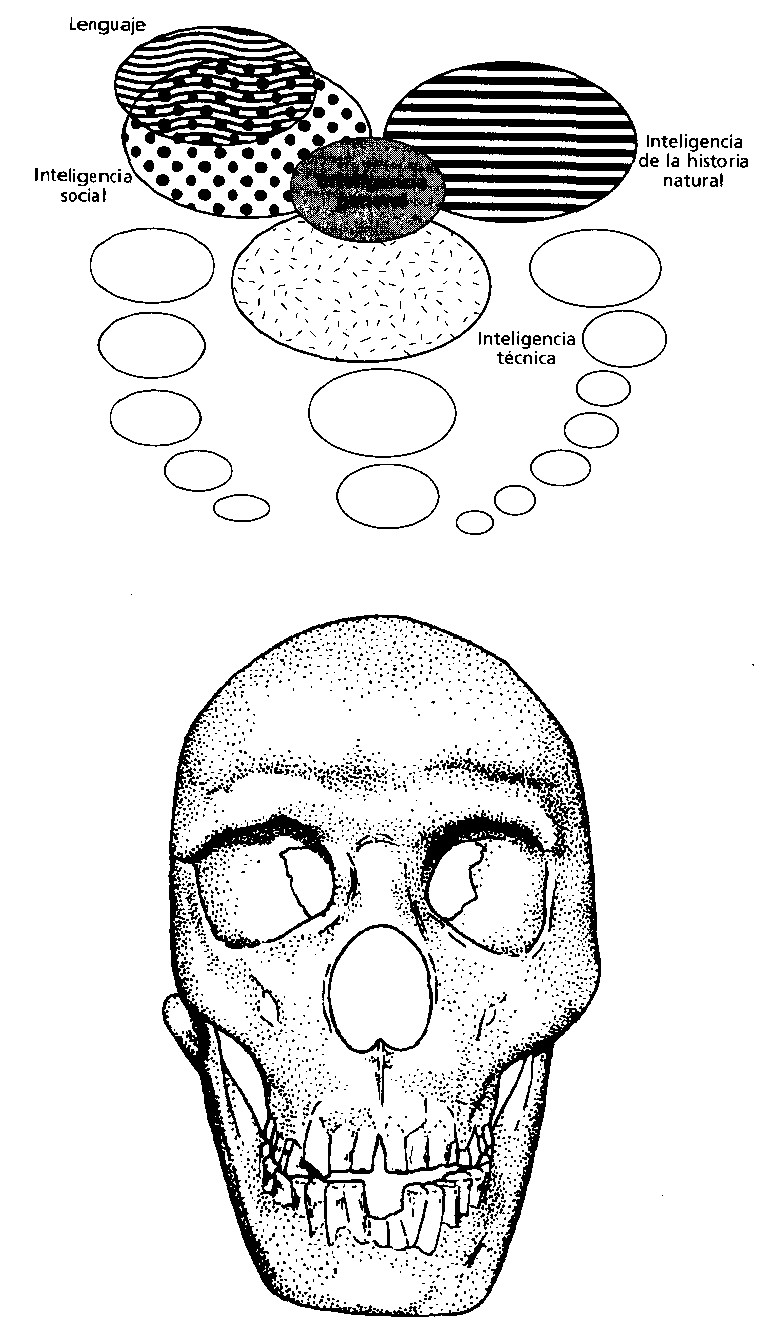

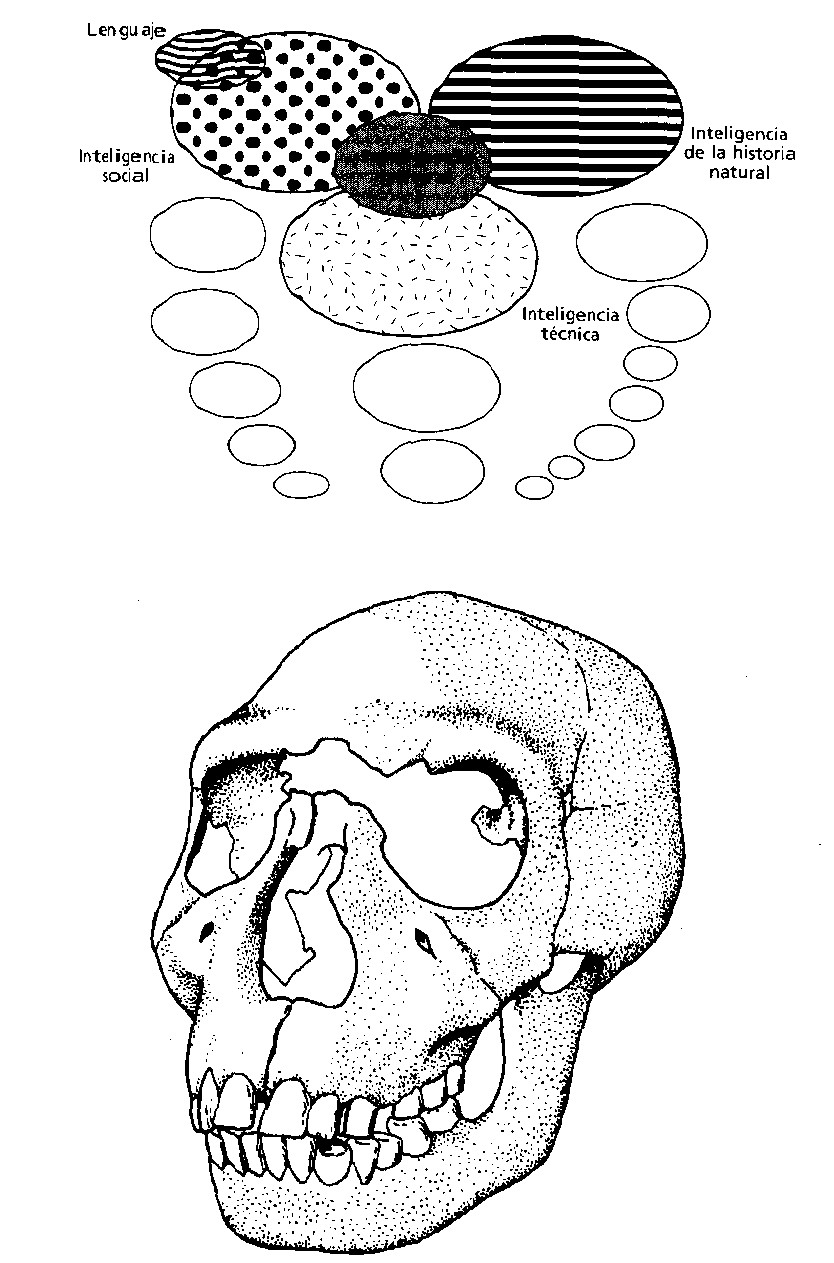

Cuando se inicia el tercer acto, ya han transcurrido más de 4 millones de años desde los tiempos de nuestro antepasado común, y esa evolución nos ha llevado hasta una mente que presenta dos rasgos dominantes: un conjunto de módulos mentales dedicados exclusivamente a la interacción social, y que pueden caracterizarse como una inteligencia social separada, y una serie de reglas de aprendizaje generalizado y de resolución de problemas que se utilizan indistintamente en cualquier área de comportamiento y que denominamos inteligencia general. Complementando ambos rasgos, existen diversos módulos mentales especializados relativos a la comprensión de objetos físicos y del mundo natural, si bien parecen ser relativamente pocos. Ahora veamos qué pasa con esta mente durante el próximo acto de la prehistoria.

Como acabo de indicar, aparecen tipos distintos de antepasados humanos a lo largo de este acto, y cada uno de ellos pudo poseer un tipo ligeramente diferente de arquitectura mental. Digo «ligeramente» porque partiré de la premisa de que las semejanzas de sus arquitecturas mentales son más importantes que las diferencias. Mi objetivo en este capítulo es tratar de reconstruir la arquitectura de una mente genérica para el humano primitivo, y para ello me serviré libremente de datos que corresponden a los distintos tipos de humanos primitivos de este acto. También pasaré al inicio del cuarto acto cuando analice el comportamiento de los últimos neandertales, un comportamiento que no parece distinto del comportamiento observado en el tercer acto, pero que puede reconstruirse con algo más de detalle. Sólo al final de este capítulo trataré de esbozar algunas diferencias entre la arquitectura mental de H. erectus y la de H. neanderthalensis, diferencias que me permitirán explorar la evolución de la mente a lo largo del tercer acto.

En materia de comportamiento, este acto está lleno de paradojas, por no decir contradicciones evidentes. Averiguar en qué aspectos los humanos primitivos parecen asemejarse a los humanos modernos, siendo al mismo tiempo tan claramente distintos en otros, será uno de los temas recurrentes de todo el capítulo. Creo que estos enigmas y paradojas son en realidad la clave para reconstruir la arquitectura de la mente del humano primitivo. Para poder avanzar, tendremos que analizar la evidencia relativa a cada una de las cuatro áreas cognitivas que definí en el capítulo 4: inteligencia técnica, inteligencia de la historia natural, inteligencia social e inteligencia lingüística, y considerar también sus interacciones recíprocas, si es que las hubo. Así que empecemos una vez más con la inteligencia técnica y con la evidencia procedente de los útiles líticos.

La inteligencia técnica: imposición de simetría y forma

Tenemos que empezar por reconocer un aumento espectacular de las habilidades técnicas con respecto a las de H. habilis del segundo acto. El útil más característico producido por los humanos primitivos fue el hacha de mano. Una breve mirada a esos útiles es suficiente para apreciar ciertas diferencias significativas con respecto a los útiles producidos por la tradición olduvayense. Por lo general despliegan un alto grado de simetría, a veces simultáneamente en tres dimensiones, e indican que el productor estaba imponiendo una determinada forma al artefacto, y no meros bordes cortantes como en el caso del productor de Olduvai.

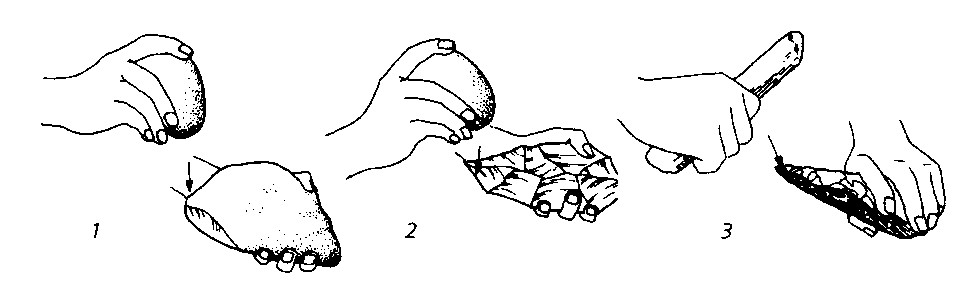

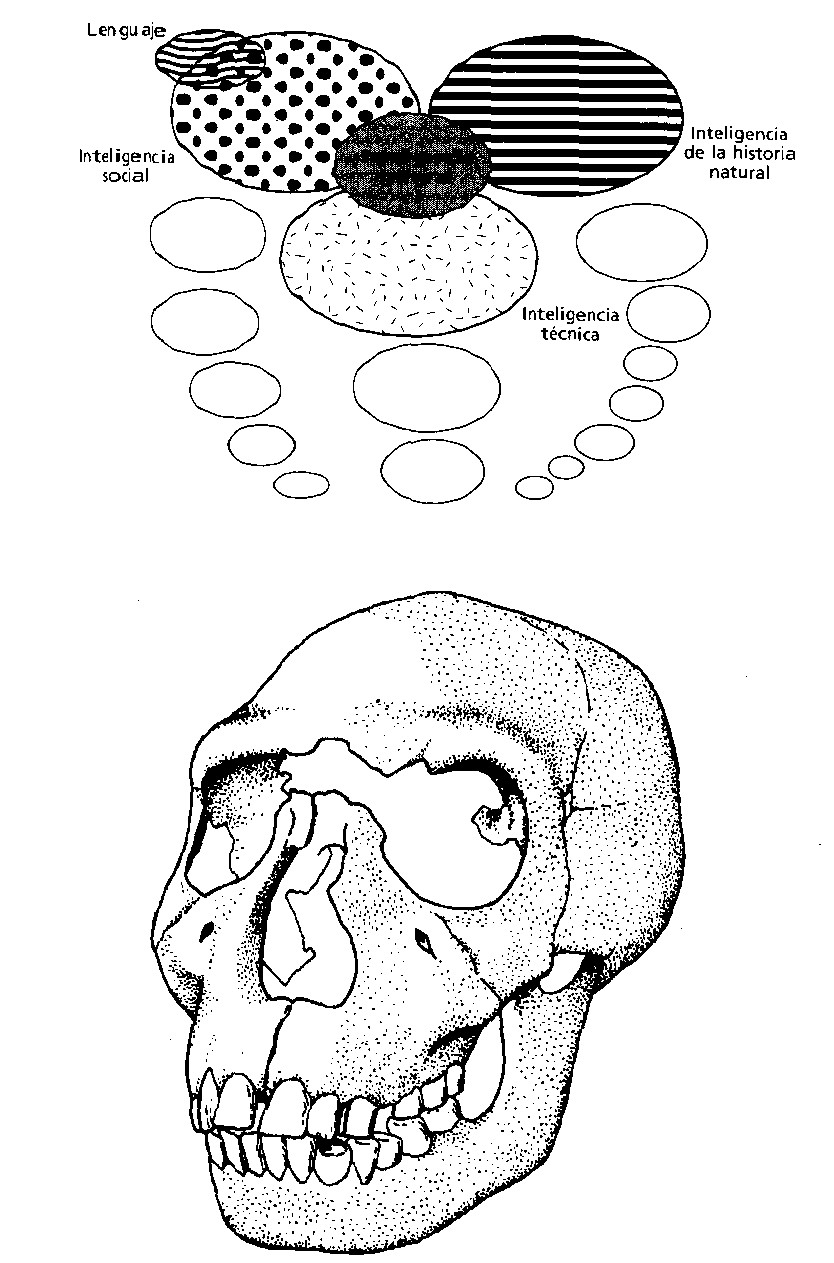

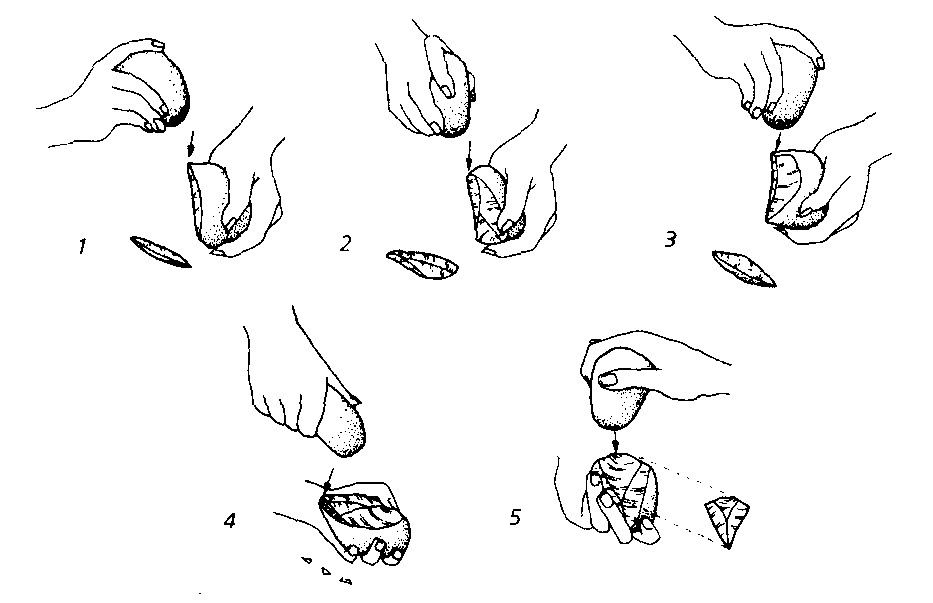

Para conseguir esa simetría y esa forma, fueron necesarias secuencias de percusión más prolongadas. Y esas secuencias son evidentes en los retoques que presentan los desechos de talla descubiertos en yacimientos como el de Boxgrove, en el sur de Inglaterra, donde las hachas de mano datan de hace 50 000 años[2]. Para hacer un hacha de mano, hay que seleccionar muy bien el nódulo lítico inicial, atendiendo a su forma, a la calidad y a su dinámica de fractura. La manufactura implica reducir el hacha en bruto mediante un percutor de piedra para luego darle su forma final, normalmente mediante un percutor «blando» hecho de hueso o de madera (véase la figura 11). Se desbastan lascas alternativamente en ambas caras del útil, lo que explica que con frecuencia se dé el nombre de «percusión bifacial» a esta técnica, y a los útiles se les conozca como bifaces. Un «martillo» blando puede desprender lascas con cicatrices superficiales para crear una herramienta relativamente fina. Antes de proceder a tallar cada una de las lascas de configuración del nódulo, pueden dedicarse unos minutos a afilar el perfil del útil o a desbastar pequeñas lascas, en preparación del golpe.

Jacques Pelegrin, que cuenta con muchos años de experiencia en la reproducción de hachas de mano, ha destacado la dificultad de lograr un hacha simétrica de una determinada forma, y explica que la meta del artesano no es obtener un simple perfil cortante y afilado, sino producir un instrumento de una forma determinada independiente de la forma inicial del nódulo. La planificación previa es esencial si se desea conseguir y mantener la simetría a medida que la pieza avanza. Quien golpea tiene que tener muy claro lo que desea y también lo que es posible, para así obtener las formas y acabados deseados golpeando con una fuerza y una dirección determinadas en puntos concretos del útil. Cada nódulo trabajado por un productor tendrá unas características únicas. Por consiguiente, para poder producir formas estandarizadas, el productor, en lugar de atenerse a una serie de reglas fijas y a una determinada rutina, tiene que explotar y adaptar sus conocimientos técnicos[3]. Este último punto es especialmente importante por cuanto muchos conjuntos de hachas de mano procedentes de un solo yacimiento tienen formas y tamaños muy similares. Si aceptamos que es improbable que los nódulos originales tuvieran la misma forma, entonces tenemos un claro ejemplo de la imposición de una forma determinada[4].

11. La producción de un hacha de mano simétrica requiere tres fases fundamentales. Empezando con una lasca grande o un nódulo (1), se usa un percutor duro de piedra para obtener la forma básica mediante el desbastado de lascas de ambos lados del útil (2). En acabado del hacha se hace con un percutor «blando», de hueso, asta o madera, para extraer lascas «de configuración» (3) y obtener la forma final deseada del artefacto.

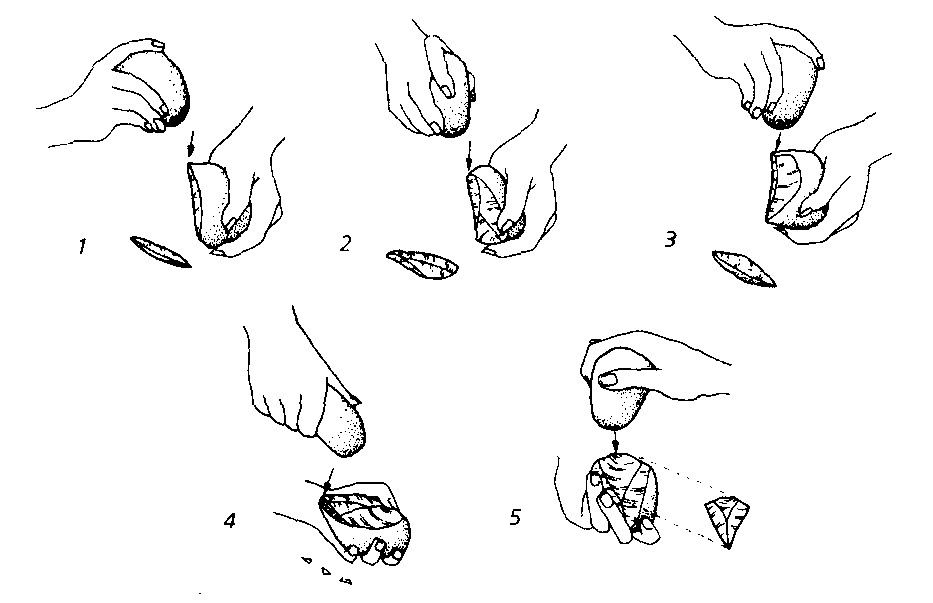

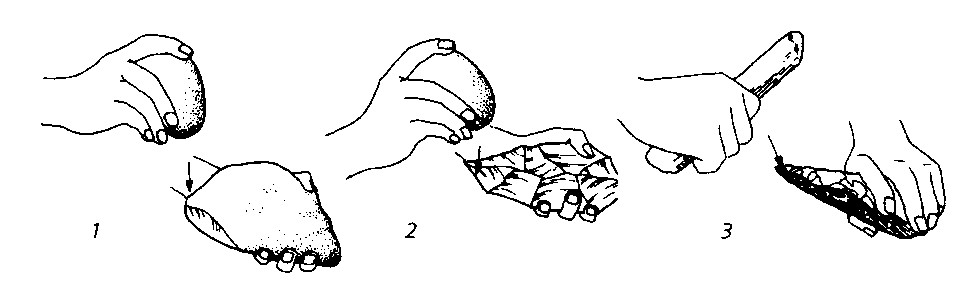

Muchos de los comentarios anteriores relativos a la dificultad técnica de producir hachas de mano también son aplicables al uso del método levallois, la percusión arquetípica usada por los neandertales. En efecto, el método levallois puede llegar a incorporar aún mayor destreza técnica que la requerida para fabricar hachas de mano[5]. La esencia del método levallois es la talla de una lasca, cuyo tamaño y forma vienen predeterminados por la preparación del núcleo. Se fabrica el núcleo con dos caras diferenciadas. Una de ellas es abovedada, con señales para orientar el desbastaje de una lasca. La otra es la plataforma de percusión. Para que la lasca se desprenda del núcleo con éxito, es preciso controlar perfectamente el ángulo entre ambas superficies, el ángulo donde se percute el núcleo y la fuerza utilizada. En caso contrario, la lasca desprendida podría desprenderse del lado del núcleo o desviarse hacia uno u otro lado.

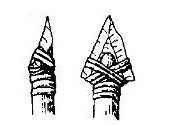

Un arqueólogo y tallador de útiles de sílex decía no hace mucho que «aun hoy, sólo unos pocos estudiosos de la tecnología lítica logran alcanzar el nivel de destreza de los neandertales y producir buenas puntas o núcleos levallois, mientras que el número de talladores de sílex contemporáneos que han logrado dominar con éxito la técnica y producir buenas puntas levallois puede contarse con los dedos de la mano[6]». Y continúa diciendo que la producción de una hoja o lámina a partir de un núcleo prismático —característico del periodo del Paleolítico Superior, que se inicia hace 40 000 años en el cuarto acto— es «incomparablemente más fácil» que la manufactura de una punta levallois (véase la figura 12).

12. Para hacer una punta levallois hay que extraer lascas de la superficie de un núcleo para obtener una serie de aristas en una superficie cóncava (1-3) que luego orientará la talla de la deseada lasca puntada. Se prepara una plataforma de percusión perpendicular a la superficie cóncava del núcleo (4) y se desprende la punta levallois de un solo golpe (5).

La tecnología lítica de los neandertales del Próximo Oriente ilustra la sofisticación técnica del método levallois. Consideremos, por ejemplo, el difícil proceso de producción de las puntas levallois de la cueva de Kebara, de hace entre 64 000 y 48 000 años[7]. Una vez reducido el córtex del núcleo, se tallaban lascas del núcleo para crear un perfil convexo en dirección tanto longitudinal como transversal. A continuación, se creaba un tipo especial de plataforma de percusión, llamada un chapeau de gendarme, que presenta una protuberancia central en línea con la forma en «Y» del principal reborde del lado dorsal del núcleo creado durante la preparación inicial. Esta combinación actúa luego para orientar el desbastaje de una lasca con el fin de obtener la punta simétrica descada. Los neandertales de Kebara producían varias lascas levallois de cada núcleo antes de restablecer su convexidad para permitir otra secuencia de talla de puntas levallois. Estas puntas se utilizaban tal y como salían del núcleo, sin requerir mayores retoques.

Como en el caso de las hachas de mano, es importante destacar que las lascas levallois no pueden tallarse con éxito siguiendo simplemente un conjunto de reglas mecánicas. Cada nódulo de piedra posee propiedades únicas y hay que encontrar la única «senda» posible a través del nódulo. Así lo constata Nathan Schlanger en su análisis de las percusiones realizadas hace 250 000 años por el humano primitivo responsable del «núcleo de Marjories», un núcleo levallois procedente del yacimiento de Maastricht-Belvédère, en Holanda, cuyos restos de talla presentan muchos retoques[8]. Schlanger destaca que el tallador tuvo que utilizar claves tanto visuales como táctiles presentes en el núcleo, mantener un control constante de la forma cambiante, y reajustar continuamente sus planes en función de la evolución del núcleo[9].

La inteligencia técnica de los humanos primitivos también se evidencia en la gama de materias primas trabajadas. Algunas de las primeras hachas de mano exhiben una gran habilidad para trabajar materias primas cuyas pautas de fractura son menos predecibles que las de Olduvai. Consideremos, por ejemplo, el conjunto de útiles con hachas de mano hallados en los estratos inmediatamente encima del olduvayense en Sterkfontein, Suráfrica[10]. En ellos se observa la introducción de una nueva materia prima, la diabasa, y un mejor uso de las materias rocosas difíciles, como el cuarzo y la cuarcita. Y en todo el Viejo Mundo encontramos técnicas de talla bifacial y levallois aplicadas con éxito a materiales relativamente intratables[11].

Además, en algunos yacimientos se aprecia una clara preferencia por tipos determinados de útiles a partir de tipos concretos de materias primas. Por ejemplo, en Gesher Benot, Israel, un yacimiento de más de 500 000 años de antigüedad, se usó preferentemente el basalto para fabricar hachas de mano, mientras que la piedra caliza se utilizaba como percutor. En el yacimiento de Terra Amata, en el sur de Francia, uno de los asentamientos más antiguos de Europa, la caliza se utilizaba para producir percutores y bifaces, mientras que el sílex y el cuarzo servían para obtener los útiles más pequeños[12].

Enigmas en torno al conservadurismo técnico

Hemos presentado evidencia en favor de una inteligencia técnica avanzada entre los humanos primitivos. Por lo que se refiere al nivel de comprensión de la dinámica de fractura de la piedra, y a la aplicación práctica de ese conocimiento para producir útiles líticos según una serie de modelos mentales preconcebidos, no cabe duda de que la capacidad de los humanos primitivos era equivalente a la de los humanos modernos del cuarto acto. Pero cuando entramos a considerar otros rasgos de la tecnología de los humanos primitivos, aparecen unos tipos de comportamiento que contrastan radicalmente con los propios de los humanos modernos. Existen, en efecto, cuatro enigmas en torno a la tecnología de los humanos primitivos:

Enigma 1. ¿Por qué los humanos primitivos no usaron el hueso, el asta y el marfil como materias primas? Si bien hay evidencia de que los humanos primitivos usaron trozos de hueso no trabajado, por ejemplo, en calidad de percutores para hacer hachas de mano, no existen útiles tallados en hueso, asta o marfil. Unas pocas piezas presentan cortes en la superficie, e incluso astillas desprendidas de sus bordes, aunque resulta difícil distinguirlos de los rasguños que dejan las garras de los carnívoros. Pero no hay nada que remotamente exija el tipo de destreza técnica tan fácilmente reconocible en los útiles líticos. Si los humanos primitivos hubieran trabajado materias como el marfil o el hueso, seguro que ya contaríamos con algunas piezas entre la enorme cantidad de conjuntos óseos que se descubren entremezclados con los útiles líticos de los neandertales en yacimientos como Combe-Grenal, en Francia, y Tabün, en el Próximo Oriente. Ambos presentan largas secuencias de horizontes de ocupación con miles de útiles líticos y huesos animales. Por consiguiente, la ausencia de útiles tallados en hueso no puede explicarse invocando una mala conservación, o limitaciones anatómicas relacionadas con la posible falta de destreza manual en los humanos primitivos. Aunque la anatomía de la mano del neandertal difiere ligeramente de la del H. sapiens sapiens[13], los neandertales parecen capaces de una manipulación muy sofisticada de los útiles líticos a lo largo del proceso de manufactura, similar a la de los humanos modernos. Además, los humanos primitivos hacían útiles de madera sencillos, como los palos afilados de Clacton, en las islas Británicas, y de Lehringen, Alemania, o como la «placa pulimentada» de Gesher Benot, en Israel, que implican movimientos motrices similares a los que se necesitan para trabajar el hueso. Y finalmente no se puede explicar la ausencia de útiles de hueso, asta o marfil diciendo que habrían sido de escaso valor para los humanos primitivos. Estas materias primas tienen propiedades físicas, como por ejemplo la capacidad para resistir un impacto sin quebrarse, que los hacen más ventajosos que la piedra a la hora de fabricar puntas arrojadizas para cazar grandes ungulados[14], una actividad que, como veremos, fue un elemento central del modo de vida de los humanos primitivos. Entonces ¿por qué no usaron esas materias primas?

Enigma 2. ¿Por qué los humanos primitivos no fabricaron útiles diseñados para finalidades concretas? Un análisis microscópico de los filos de los útiles líticos ha demostrado que estos útiles de los humanos primitivos se usaron por lo general para toda una serie de tareas. Además, parece no haber relación entre la forma de un útil y su posible función[15]. Las hachas de mano, o las simples lascas, parecen haberse utilizado como herramientas plurifuncionales, para todo tipo de funciones, por ejemplo, para trabajar la madera, triturar materias vegetales, cortar pieles animales o extraer carne. La naturaleza generalista de los útiles del humano primitivo es particularmente evidente en las puntas de lanza. Estas apenas muestran variabilidad de tamaño y forma en todo el Viejo Mundo, pese a que se cazaban distintos tipos de animales. Como veremos en el capítulo 9, los humanos modernos del Paleolítico Superior —hace entre 40 000 y 10 000 años— produjeron una enorme diversidad de puntas de lanza y de puntas arrojadizas, lo cual indicaría que fabricaron determinados tipos de armas para cazar tipos concretos de animales[16]. Los humanos primitivos no parecen haberlo hecho así. De hecho tampoco es el caso entre los humanos modernos de la primera escena del cuarto acto.

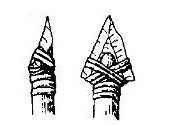

Enigma 3. ¿Por qué los humanos primitivos no fabricaron útiles de componentes múltiples? No hay nada que sugiera que H. erectus enmangara sus útiles líticos. Los neandertales parecen haber sido los primeros en hacerlo con las puntas de piedra que fabricaron con el método levallois. Estas puntas descubiertas en las cuevas del Próximo Oriente presentan fracturas y pautas de uso indicativas de enmangue y de su utilización como puntas de lanza[17]. Enmangar implica manufacturar un venablo asegurándose de que la punta sea de la forma y tamaño deseados, conseguir la atadura y la resina y utilizarlas para fijar sólidamente las puntas al venablo. Es una tarea que requiere mucho tiempo, pero transforma la eficacia de las armas de caza. A partir de la evidencia de las pautas de fractura de las puntas levallois del Próximo Oriente, es evidente que los humanos primitivos dominaban la técnica. Lo curioso, sin embargo, es que esos útiles con empuñadura fueran tan escasos y tuvieran tan pocos componentes. Si puede incrustarse y fijarse una lasca de piedra, ¿por qué no crear útiles con componentes múltiples que, a la vista de su preponderancia entre los cazadores-recolectores posteriores, parecen haber sido considerablemente más eficaces? Así pues, si los humanos primitivos dominaron el arte de combinar distintos tipos de materias primas para hacer artefactos mixtos ¿por qué no produjeron útiles tan sencillos? No es probable que el útil más complejo de los neandertales tuviera más de dos o tres componentes.

Enigma 4. ¿Por qué los útiles líticos de los humanos primitivos muestran un grado tan limitado de variación en el espacio y en el tiempo? Tal vez el aspecto más asombroso de la tecnología lítica de los humanos primitivos sea su limitado grado de variabilidad. En el capítulo 2 mencionábamos al arqueólogo Glynn Isaac y su comentario sobre «la combinación de los mismos ingredientes esenciales» en la tecnología del humano primitivo durante más de un millón de años de «cambios menores sin dirección alguna». Otros destacados arqueólogos han subrayado igualmente este enigmático aspecto de la tecnología humana primitiva. Por ejemplo, Lewis Binford dice que contamos con varios conjuntos de hachas de mano «procedentes de medios muy distintos de África, Europa occidental. Próximo Oriente e India y, salvo posibles variaciones menores que pueden explicarse en función de las materias primas disponibles para la producción y distribución de esos útiles… no se aprecian pautas de diferenciación que se puedan asociar convincentemente a medios naturales diferentes[18]». Los análisis estadísticos a gran escala de la forma de las hachas de mano han corroborado este punto de vista[19]. Y respecto al periodo posterior a hace 200 000 años, Richard Klein, una autoridad en el estudio del comportamiento del H. sapiens arcaico del sur de África, afirma asimismo que sus útiles apenas se distinguen de los producidos por los neandertales que vivieron en el Próximo Oriente y en Europa[20]. ¿Por qué no hubo ninguna variabilidad tecnológica que respondiera a la variabilidad del medio? ¿Por qué hubo tan poca innovación?

Una posible solución a estos enigmas es sencillamente que los humanos primitivos no tuvieron necesidad de útiles hechos con materias orgánicas distintas de la madera, o de útiles con funciones especializadas o de componentes múltiples. Pero es evidente que esta solución es inadecuada: cuando analizamos la interacción entre los humanos primitivos y su medio natural, vemos que muchos de ellos parecen haber sufrido un estrés adaptativo considerable que este tipo de útiles podría haber aliviado. Así pues, antes de dar con la solución de estos enigmas debemos explorar la naturaleza de esta interacción con el medio, y analizar al mismo tiempo un segundo ámbito cognitivo de la mente humana primitiva: la inteligencia de la historia natural.

La inteligencia de la historia natural: expansión de mentes y territorios

La inteligencia de la historia natural es una amalgama de al menos tres subáreas de pensamiento: las relativas a los animales, a las plantas y a la geografía del paisaje, es decir, a la distribución de los recursos de agua y de las cuevas. En general tiene que ver con la comprensión de la geografía del paisaje, de los ritmos de las estaciones y de los hábitos de los animales potenciales de caza. Tiene que ver con la utilización de observaciones corrientes del mundo natural para predecir el futuro: el significado de la formación de las nubes, de las huellas de un animal, de la llegada y regreso de las aves en la primavera y el otoño.

¿Fueron los humanos primitivos naturalistas por excelencia como los modernos cazadores-recolectores? En el capítulo anterior llegábamos a una situación un tanto equívoca acerca de los primeros miembros del linaje Homo. Concluíamos que su éxito como cazadores, recolectores y carroñeros en la sabana del África oriental obedecía a su capacidad para entender y utilizar determinadas claves —huellas, por ejemplo— de la historia natural y a su capacidad para desarrollar hipótesis sobre la distribución de recursos. Estas capacidades pudieron superar con creces las que poseía el antepasado común de hace 6 millones de años, analizado en el capítulo 5. Sin embargo, caracterizábamos estas capacidades como un puñado de microáreas, demasiado limitadas en cantidad y alcance como para merecer el título de inteligencia de la historia natural.

La indicación más clara de que ahora sí sería procedente usar ese título para designar un componente de la mente humana primitiva es la colonización de territorios fuera de África. Recordemos que en el capítulo 2 H. erectus o sus descendientes habían empezado a instalarse en el sureste asiático, y tal vez en China, hace unos 1,8 millones de años, en Asia occidental hace un millón de años, y en Europa hace tal vez 0,78 millones de años, pero con total seguridad hace medio millón de años.

Pese a ser tan distintos unos de otros, todos estos nuevos medios eran mucho más estacionales que las bajas latitudes de África. Así como el primer Homo había dominado la sabana de las bajas latitudes, los humanos primitivos tuvieron la capacidad de aprender y adaptarse a una serie mucho más extensa de nuevos medios, especialmente en las latitudes septentrionales, con paisajes, recursos y climas muy distintos. La mayor inteligencia técnica mencionada anteriormente, junto con el desarrollo de la organización social y del lenguaje que abordaremos más adelante, habrían facilitado perfectamente la explotación de nuevos entornos. Pero, en última instancia, los humanos primitivos habrían tenido que aprender a conocer los hábitos de nuevos tipos de animales, la distribución de nuevas plantas y un nuevo conjunto de claves medioambientales. De ahí que la presencia de humanos primitivos en lugares que van desde la cueva de Pontnewydd, en el norte del País de Gales, pasando por el lejano rincón noroccidental del Viejo Mundo, hasta el extremo del sur de África, implique una sofisticada inteligencia de la historia natural.

Pero los humanos primitivos permanecieron ausentes de varias regiones del Viejo Mundo, y no penetraron ni en Australasia ni en el continente americano. Clive Gamble, una de las más destacadas autoridades en materia del comportamiento del humano primitivo, ha analizado recientemente la evidencia a favor de una colonización global, y concluye que los humanos primitivos fueron incapaces de vivir en medios muy secos y muy fríos[21]. Habría constituido una dificultad excesiva, aun cuando los humanos primitivos tuvieran una inteligencia de la historia natural bien desarrollada y fueran capaces de fabricar útiles como las hachas de mano.

No sabemos de qué forma los humanos primitivos explotaron estos diversos medios, especialmente en la primera escena del tercer acto. Sólo en contadas ocasiones encontramos los huesos animales resultantes de la actividad cazadora o carroñera de los humanos primitivos, y cuando ocurre, suelen estar en mal estado de conservación[22]. Pero la evidencia disponible sugiere que los humanos primitivos fueron buscadores de alimentos eclécticos y flexibles, que combinaban la recolección de plantas, la recuperación de animales muertos y la caza. En la segunda escena del tercer acto y en la primera escena del cuarto acto, entre 200 000 y 60 000 años atrás, la interacción entre los humanos primitivos y el mundo natural se hace algo más clara. De modo que exploraremos la inteligencia de la historia natural de los humanos primitivos a través de un actor concreto en una parle concreta del Viejo Mundo: los neandertales de Europa occidental.

Los neandertales: supervivientes en posición de desventaja

Si los útiles líticos de los neandertales son impresionantes, aún lo es más el hecho de que estos humanos primitivos consiguieran sobrevivir en los particularmente difíciles paisajes helados de Europa. Las dificultades de la vida en esas latitudes, sobre todo en la tundra abierta, no pueden subestimarse.

Los restos faunísticos descubiertos en cuevas y sitios abiertos evidencian la existencia de comunidades animales muy diversas Entre los herbívoros destacaban el mamut y el rinoceronte lanudo, el bisonte, el ciervo y el caballo, el reno, el íbice y la gamuza. Entre los carnívoros se incluían especies que actualmente sólo se encuentran en medios muy diferentes, como el oso de las cavernas, la hiena, el león y el lobo[23]. En general, las comunidades animales fueron, al parecer, mucho más diversas que en el mundo moderno.

Con esta diversidad de animales de caza, podría pensarse a primera vista que los neandertales vivieron en una especie de Jardín del Edén; pero este no fue ni mucho menos el caso. Cubrir las necesidades vitales —alimento, cobijo y calor— tuvo que ser terriblemente difícil. Los recursos animales y vegetales pudieron ser muy diversos, pero no es seguro que fueran abundantes. Cada animal habría estado vinculado a una compleja red alimentaria, lo cual tuvo que provocar fluctuaciones cuantitativas reiteradas e impredecibles. Y con los frecuentes cambios medioambientales, ya fueran avances o retrocesos de las capas de hielo, o incluso unos cuantos años de relativo frío o calor, la composición y los vínculos de estas redes alimentarias habrían cambiado constantemente. Aun en un solo año, la disponibilidad de plantas y animales habría presentado variaciones estacionales muy pronunciadas, y un marcado deterioro durante los meses de invierno[24].

Los problemas que tuvieron que afrontar los neandertales en este tipo de medios se habrían exacerbado aún más debido a su tecnología, o más bien a la falta de ella. Como ya he mencionado, los neandertales dominaron seguramente secuencias técnicas muy complejas por lo que se refiere a la fabricación de útiles líticos. Pero, a pesar de su destreza técnica, la gama de útiles es asombrosamente parca, lo que supone una limitada contribución a la tarea de enfrentarse a paisajes glaciares.

Es importante que nos detengamos aquí para considerar el tipo de tecnología que utilizan los modernos cazadores-recolectores, como los inuit (esquimales), para sobrevivir en territorios helados. Estos cazadores-recolectores modernos sobreviven gracias a una tecnología altamente compleja, a un conocimiento detallado del mundo natural y a una serie muy amplia de alianzas sociales entre grupos[25]. Poseen útiles con componentes múltiples y varias infraestructuras complejas, entre ellas medios para almacenar alimentos con que hacer frente a escaseces estacionales[26]. Para fabricar sus útiles se sirven de un amplio abanico de materias primas, sobre todo del hueso y del marfil. Muchos de sus útiles están «dedicados» a tareas muy determinadas (véase el recuadro de la página 137). Como ya se ha mencionado, no tenemos evidencia de que los neandertales, ni ningún otro humano primitivo, tuvieran estas tecnologías. El hecho de que los humanos modernos dispongan de una tecnología compleja y diversa para explotar territorios helados convierte la sencilla tecnología neandertal en un logro particularmente impresionante, un logro que duró más de 200 000 años.

Los complejos útiles de los cazadores-recolectores inuit

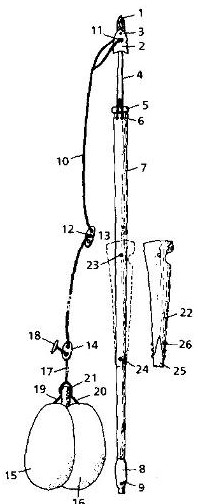

| Posiblemente el útil más complejo hecho por humanos primitivos es una corta lanza arrojadiza creada a base de una punta lítica enmangada a! extremo de un venablo de madera. En cambio, los cazadores-recolectores inuit modernos fabrican y utilizan útiles con muchos componentes, «dedicados» a matar tipos concretos de animales en circunstancias concretas. El antropólogo Wendell Oswalt ha realizado un estudio de la tecnología inuit y muestra que los útiles destinados a matar mamíferos terrestres, como el caribú, muy parecido al reno que cazaban los neandertales, suelen incluir varios componentes y están hechos de varias materias primas: puntas líticas, enmangues de asta y venablos de madera. Es posible que los artefactos de hueso encontrados en los yacimientos más antiguos del Paleolítico Superior de hace 40 000 anos pertenecieran a útiles de similar complejidad. Los útiles más complejos utilizados por los inuit estaban destinados a la caza marina, como este arpón para cazar focas de los cazadores angmagsalik de Groenlandia. Se prendía en la parte lateral del kayak y se lanzaba cuando se avistaba una foca. Wendell Oswalt (1973, pp. 137-138) describe sus partes componentes: |

Reconstrucción de una punta levallois

con enmangue típicamente neandertal

|

|

La punta lítica (1) se fijaba al extremo articulado de hueso (2) con una clavija (3) y se encajaba el extremo distal del enmangue de marfil a través de un agujero en la base del extremo del arpón. El extremo proximal del enmangue se encajaba en un agujero al final del manguito de hueso (5) y se fijaba con correas (6) que pasaban por un agujero del enmangue y por dos agujeros del fuste de madera (7). En la base de la lanza se fijaba un contrapeso de hueso (8) con clavijas (9). La cuerda del arpón (10) se fijaba al extremo del arpón a través de dos agujeros (11) y se pasaba a través de dos agujeros de una abrazadera de hueso (12). Un tercer agujero de la abrazadera se fijaba a una clavija de hueso (13) calzada en la lanza. La cuerda continuaba hasta otra abrazadera de hueso (14) a la que se ataba el extremo. Los flotadores (15. 16) se sostenían mediante una única cuerda (17) acabada en una palanca articulada (18) que se fijaba a la cuerda del extremo del arpón. Los flotadores consistían en dos pellejos de foca hinchados y atados seguramente con una correa, y tenían correas que cerraban la abertura de cada flotador (19, 20). Un trozo de madera (21) que servía para unir los flotadores se bifurcaba en forma de horquilla en su superficie transversal para quedar sujeta a una franja a lo largo de la parte trasera del kayak ... El arpón se lanzaba mediante una placa arrojadiza (22) y se dejaba listo para ser lanzado de nuevo fijando las dos clavijas de hueso (23, 24) en el fuste a base de encajar los agujeros en la placa arrojadiza. La placa arrojadiza consistía en un trozo de madera con un pedazo de hueso insertado en el extremo distal (25) fijado mediante una serie de clavijas de hueso (26).

|

Que la vida no fue nunca fácil para los neandertales lo demuestra el hecho de que murieran tan jóvenes: el 70-80 por 100 de los individuos morían antes de los cuarenta años. Los neandertales no sólo vivieron en los límites del Viejo Mundo, sino que vivieron literalmente al límite de la vida misma. Un porcentaje muy alto de ellos exhibe fracturas por sobrecarga e incidencia de enfermedades degenerativas. De hecho evidencia una pauta de lesiones físicas muy similar a la de los jinetes de un rodeo actual[27]. Por eso resulta difícil imaginar un grupo de gente más necesitado de una gran variedad de útiles, o de útiles dedicados a tareas concretas.

Así que ¿cómo pudieron sobrevivir? Dado que las condiciones medioambientales no favorecían una actividad recolectora importante, los neandertales tuvieron que confiar en la explotación de la caza mayor, sobre todo durante los duros meses de invierno. Los conjuntos de huesos animales que se encuentran en lugares de ocupación neandertales de las cuevas de Europa occidental representan típicamente especies muy diversas, pero con claro predominio de los grandes herbívoros, como el ciervo, el reno, el caballo y el bisonte. Estos huesos han sido objeto de intenso debate con el fin de saber si reflejan una recuperación oportunista de animales muertos o una actividad bien planificada de caza mayor por parle de los neandertales[28].

Los conjuntos óseos más importantes son los de la cueva de Combe-Grenal, en el suroeste de Francia. Phillip Chase los ha estudiado y ha examinado la clase de huesos presentes, para ver si en su día pudieron suministrar gran cantidad de carne o sólo algunos trozos procedentes de los restos de animales muertos. También ha analizado la ubicación de las marcas de cortes producidas por útiles de piedra en los huesos, porque pueden indicar cómo se mataron y descuartizaron los animales y, por consiguiente, cómo se obtuvieron. Chase concluía que los neandertales de Combe-Grenal fueron diestros cazadores de renos y de ciervos. El método de explotación de los bóvidos y del caballo es más equívoco y pudo incorporar perfectamente una mezcla de caza y carroñeo[29]. Otras cuevas, como la Grotta di Sant'Agostino, en el oeste de Italia, también han arrojado evidencia concluyente de que los neandertales fueron cazadores, en este caso de ciervos y corzos[30]. Esta actividad cazadora se habría realizado con lanzas cortas, lo que habría obligado a los cazadores a acercarse a su presa, tal vez acorralando a los animales en ciénagas o ríos[31].

Los neandertales también saquearon animales muertos por otros depredadores o por muerte natural, como demostró el yacimiento de Guattari, en el oeste de Italia[32]. Clive Gamble ha destacado la posible importancia del carroñeo durante los meses de invierno cuando escaseara la caza, lo que habría obligado a los neandertales a localizar y luego a descongelar los restos helados, un nicho aumentarlo vetado a otros depredadores[33]. En efecto, es muy probable que la caza y el carroñeo fueran tácticas alternativas abiertas a los neandertales, que podían utilizar según aconsejaran las circunstancias.

Hemos visto, por lo tanto, que los neandertales sobrevivieron en Europa a base de una mezcla de caza y carroñeo. Los humanos primitivos del Levante (neandertales) y los del sur de África (H. sapiens arcaico) emplearon una combinación parecida de tácticas de subsistencia, adaptadas a las particulares características de sus respectivos recursos [34]. ¿Cómo pudieron los humanos primitivos alcanzar pautas tan eficaces de subsistencia, sobre todo en los duros paisajes helados de Europa, visto su limitado repertorio tecnológico?

Parece haber tres respuestas. La primera es que vivieron en grandes grupos, lo cual habría mitigado el peligro de un fracaso en el suministro de alimentos entre los individuos o subgrupos de proveedores. Más adelante analizaremos la evidencia en favor de esta hipótesis. Una segunda razón es que trabajaron muy duramente. La corta esperanza de vida de los neandertales refleja en parte una vida físicamente exigente[35]. Sus extremidades inferiores eran sumamente robustas, lo cual indica, junto con otros rasgos anatómicos poscraneanos y una alta frecuencia de fracturas por sobrecarga, que los neandertales conocieron prolongados periodos de locomoción que requerían fuerza y resistencia[36]. Seguramente sus grandes fosas nasales y su nariz prominente obedecían en parte a la necesidad de eliminar el exceso de calor corporal acumulado durante esos prolongados periodos de actividad.

Pero tener muchos amigos y trabajar duramente no habría sido suficiente. La tercera respuesta, y la más importante, a su supervivencia tecnológicamente amenazada debe encontrarse en sus mentes. La evidencia circunstancial es concluyente al respecto: los neandertales (y otros humanos primitivos) tuvieron que poseer una comprensión sofisticada de su medio y de los animales que vivían en él; poseían, pues, una inteligencia de la historia natural avanzada.

La inteligencia de la historia natural habría sido esencial para elaborar mapas mentales de su entorno, mapas a una escala geográfica mucho mayor que las utilizadas por los chimpancés que analizábamos en el capítulo 5. Uno de los rasgos decisivos de estos mapas mentales habría sido el emplazamiento de abrigos y cuevas, necesarios para cobijarse y calentarse. La vestimenta neandertal tuvo que ser poco sofisticada, puesto que no disponían de la tecnología para coser; las agujas de hueso sólo se descubren en estratos de hace 18 000 años, bien entrado el cuarto acto[37]. La evidencia en favor de una ocupación neandertal en cuevas se traduce con frecuencia en amplios estratos de cenizas y evidencia de combustión. Estos restos se han interpretado tradicional mente como «campamentos base», pero recientemente se cree que pudieron servir principalmente como «cámaras descongeladoras» de los restos animales[38]. Sea cual fuere el papel de las cuevas, los mapas mentales neandertales del emplazamiento de cuevas y abrigos, y la capacidad para inferir la presencia de carnívoros en la zona, habrían sido esenciales para su supervivencia.

La inteligencia de la historia natural también tuvo que ser esencial para la caza. Los neandertales tenían que acercarse a la presa para garantizar un uso eficaz de sus lanzas cortas. Para ello tenían que comprender el comportamiento animal y saber acorralar a la presa en situaciones desfavorables: la planificación es esencial para una caza eficaz, y un conocimiento del comportamiento animal es esencial para la planificación eficaz. Los neandertales sólo podían tener éxito en la caza mayor mediante el dominio de claves visuales, como las pisadas y las heces, y un íntimo conocimiento de los hábitos de esos animales. Un carroñeo eficaz también habría requerido una inteligencia de la historia natural, tal vez mucho más decisiva que en el caso del primer Homo de la sabana africana. Predecir la localización de animales muertos, en lugar de buscar al azar, tuvo que ser asimismo una necesidad. Y ello requiere no sólo conocer el comportamiento animal, incluidas las pautas de caza de los depredadores cuya presa es susceptible de recuperación, sino también los procesos físicos que mueven, entierran y dejan expuestos los cadáveres animales.

En resumen, una inteligencia de la historia natural bien desarrollada tuvo que ser esencial para los estilos de vida de los humanos primitivos tal como se infiere del registro arqueológico. Y seguramente tuvo que ser una inteligencia tan sofisticada como la de los modernos cazadores-recolectores, que tienen la ventaja de disponer de útiles altamente complejos y con componentes múltiples. En efecto, sin acceso a útiles complejos, los humanos primitivos tuvieron que confiar más incluso que los humanos modernos en una inteligencia de la historia natural, tuvieron literalmente que idear formas de supervivencia capaces de sortear el peligro que supone vivir de la caza y la recolección en espacios helados.

Pero incluso una inteligencia de la historia natural bien desarrollada pudo ser inadecuada cuando las condiciones medioambientales del norte de Europa se agravaron en los momentos álgidos de una de las últimas glaciaciones del Pleistoceno. En momentos así, los neandertales recurrían a una nueva estrategia de supervivencia: se marchaban. Parece que los neandertales fueron incapaces de afrontar el denso bosque del noroeste de Europa de hace 125 000 años, un periodo de caldeamiento climático comprimido entre dos periodos con medios de tundra fríos y avance de las capas de hielo[39]. También habría que mencionar que si bien los humanos primitivos fueron expertos cazadores de caza mayor, no parece en cambio que explotaran sistemáticamente animales pequeños, aves y peces. Incluso la caza mayor parece limitarse a matar a un solo animal o todo lo más a pequeños grupos de animales. Sólo con los cazadores-recolectores modernos de principios del cuarto acto se introducen las matanzas masivas y sistemáticas. Así pues, al igual que ocurre con su industria lítica, en algunos aspectos los humanos primitivos parecen muy modernos, y en otros parecen antepasados humanos muy lejanos.

Resolución del enigma de la tecnología del humano primitivo

Una vez establecido que los neandertales —en calidad de representantes de los humanos primitivos— poseían no sólo una inteligencia técnica, como ponen de manifiesto sus útiles líticos, sino también una inteligencia de la historia natural, tal como evidencian sus actividades de caza y el simple hecho de haber sobrevivido en la Europa glaciar, propongo volver a nuestros cuatro enigmas asociados a la tecnología del humano primitivo. Como se hará evidente, existe, creo, una solución simple a estos enigmas: una barrera entre la inteligencia técnica y la inteligencia de la historia natural en la mente del humano primitivo, una barrera como la de un grueso muro que dividiera dos capillas en una catedral medieval. Veamos cada uno de los enigmas por separado.

El primero era la ausencia de útiles hechos de hueso, asta o marfil. Esta ausencia sólo se explica si aceptamos que los humanos primitivos no eran capaces de pensar en servirse de estas materias para fabricar útiles: estas materias, en algún momento, formaron parte de un animal, y los animales se pensaban en el área de la inteligencia de la historia natural. El salto conceptual requerido para pensar las partes animales mediante procesos cognitivos que habían evolucionado en el área de los objetos físicos inertes habría sido demasiado grande para los humanos primitivos.

Los escasos ejemplos de hueso con ligeros cortes y algunas astillas descubiertos en contextos humanos primitivos ¿indicarían acaso que esta barrera cognitiva pudo ser superada en alguna ocasión? Es posible, ya que el hecho de que el hueso apareciera astillado sugiere que pudo ser pensado como una piedra. Por ejemplo, Paola Villa ha descrito un trozo de hueso de elefante procedente del yacimiento de Castel di Guido, en Italia, fechado hace al menos 130 000 años, y que presenta una serie de marcas de percusión como si fuera un nódulo de piedra. Ella lo interpreta como un intento de fabricar un hacha de mano de hueso[40]. Pero los cortes y las astillas del hueso podrían reflejar simplemente la presencia de una inteligencia general, que nunca habría logrado fabricar útiles de una mínima complejidad, ni desarrollar métodos de talla adecuados a esa materia prima. Sería, pues, la inteligencia general la que habría suministrado los procesos cognitivos necesarios para trabajar el hueso como materia prima.

La existencia de una barrera cognitiva que impedía la integración de conocimientos referidos al comportamiento animal y a la fabricación de útiles también parece explicar el segundo enigma, la ausencia de útiles fabricados para actividades concretas. Como vimos anteriormente, los humanos primitivos disponían de útiles de tipo general; no diseñaron útiles específicos para tareas específicas. Para ello, habría sido necesaria la integración de la inteligencia técnica y la inteligencia de la historia natural. Por ejemplo, si se desea diseñar un arma arrojadiza para matar un tipo determinado de animal, digamos un ciervo, y en una determinada situación, hay que pensar en la anatomía del animal, en las pautas de movimiento y en el grosor de la piel, pero también en la materia prima y en cómo trabajarla. Hemos visto que los humanos primitivos podían pensar de manera compleja sobre cada uno de estos temas, pero no parecen haber sido capaces de pensar en ellos de esta manera y simultáneamente. Cuando se requería una actividad en el área interfacial entre la manufactura y la caza, era la inteligencia general la que se encargaba de ello, resultando en un comportamiento sumamente simple.

Esto explica también el tercer enigma: la ausencia de útiles con componentes múltiples. Entre los modernos cazadores-recolectores estos útiles multicompuestos se producen pensando sobre todo en determinadas presas. Los útiles más complejos se encuentran, por ejemplo, en comunidades como los inuit, y se utilizan para cazar mamíferos marinos (véase más arriba[41]). Cada uno de los componentes está diseñado para resolver un problema determinado relacionado con la localización, la matanza y la recuperación de un animal. Si los animales y los útiles no pueden pensarse de una manera tan integrada, lo más probable es que se fabriquen útiles con sólo unos pocos componentes.

Podría invocarse esta misma limitación cognitiva para explicar el cuarto enigma, el que se refiere al notable conservadurismo en el espacio y en el tiempo de la tecnología humana primitiva. No cabe duda de que el comportamiento de los humanos primitivos varió a lo largo y ancho de la parte habitada del Viejo Mundo en función de los distintos recursos, los distintos carnívoros y los distintos regímenes climáticos que fueron encontrando. Su avanzada inteligencia de la historia natural les permitió adaptarse a los nuevos recursos. Si los chimpancés de Gombe y del Tai pueden tener pautas alimentarias tan diferentes, como vimos en el capítulo 5, cabría esperar lo mismo de los humanos primitivos. Pero, considerada a esta escala, la tecnología exhibe una variación mínima. Y es que, sencillamente, la fabricación de útiles no parece estar totalmente integrada en el comportamiento de subsistencia, y ello se debe sin duda a que el pensamiento técnico era inaccesible al pensamiento sobre historia natural. Como arqueólogos, nos hemos quedado con un millón de años de monotonía técnica que enmascara un millón de años de comportamiento social y económicamente flexible.

Con ello no quiero decir que no hubo ninguna relación entre el tipo de medios explotados por los humanos primitivos y el tipo de útiles que produjeron. Diferentes medios ofrecían distintas materias primas. Si los humanos primitivos sólo disponían de pequeños nódulos, o si la piedra era de mala calidad, el tipo de útiles líticos que podían hacer era muy limitado. Además, el acceso a las fuentes de materias primas dependía del carácter de los desplazamientos de la gente por el territorio, y de la extensión de la vegetación y de la capa de nieve. Cuando el acceso se restringía —en el caso de Francia debido al grosor de las capas de nieve en algunos periodos, o en el caso de la Italia centrooccidental debido a un comportamiento carroñero altamente diversificado que redujo las visitas a las fuentes de materias primas—, los humanos primitivos usaban sus materias primas de manera más conservadora. Por ejemplo, reafilando repetidas veces un mismo útil o adoptando métodos de percusión capaces de desprender una gran cantidad de lascas de un solo nódulo de piedra[42]. Pero esta variabilidad tecnológica no es sino un reflejo pasivo de medio ambientes pretéritos y de la manera en que fueron explotados, lo cual requería tan sólo una inteligencia general que facilitara la toma de simples decisiones costo/beneficio sobre la utilización cíe las materias primas[43].

Ahora pasemos a explorar la inteligencia social.

La inteligencia social: mentes y redes sociales en expansión

La inteligencia social de los humanos primitivos es el área cognitiva más fácil y también la más difícil de acotar. La parte fácil es que podemos afirmar sin temor a error que H. erectus, los neandertales y otros humanos primitivos pudieron perfectamente poseer una inteligencia social compleja desde el momento en que se ha detectado su existencia entre los primates no humanos y en el primer Homo, como hemos visto en los capítulos 5 y 6. Si los chimpancés tienen una teoría de la mente y despliegan tácticas sociales maquiavélicas, no hay duda de que los humanos primitivos fueron al menos socialmente inteligentes. En efecto, se puede encontrar abundante evidencia en favor de la existencia de un área de inteligencia social —tal vez tan compleja como la de los humanos modernos— en la mente humana primitiva. Esta evidencia no proviene de los útiles y de los huesos animales que dejaron tras de sí, sino de su anatomía y del medio en que vivieron.

La evidencia más reveladora es el tamaño del cerebro de los humanos primitivos, y las implicaciones que tiene para el tamaño medio de los grupos sociales que, como analizábamos en el capítulo precedente, es una medida sustitutiva del grado de inteligencia social. Recordemos que el bioantropólogo Robin Dunbar ha demostrado una fuerte correlación entre el tamaño del cerebro y el tamaño medio de grupo entre los actuales primates no humanos[44]. Basándose en estimaciones del tamaño del cerebro de los humanos primitivos, y extrapolándolas a partir de esa relación, Leslie Aiello y Robin Dunbar predijeron que H. erectus habría vivido en grupos de un tamaño medio de 111 individuos, H. sapiens arcaico en grupos de 131, y los neandertales en grupos de 144, lo cual no difiere sustancialmente del tamaño grupal medio de los humanos modernos, que es de unos 150 individuos[45]. No son predicciones acerca del grupo en cuyo seno transcurría el día a día de los humanos primitivos, sino sobre el número de individuos del que toda persona individual tiene conocimiento social. Este estudio plantea una serie de problemas que me hacen recelar de estas cifras concretas. Aiello y Dunbar ignoran, por ejemplo, el complejo comportamiento técnico y proveedor de los humanos primitivos, que debieron de utilizar algún tipo de poder procesador cerebral y contribuir a la expansión del cerebro. En cambio. Dunbar, en apoyo de sus predicciones, lo que hace es presentar algunos datos referidos al tamaño del grupo de humanos modernos en sociedades cazadoras-recolectoras recientemente documentadas[46]. A la vista de tales inferencias, tenemos buenas razones para pensar que los humanos primitivos, especialmente los que vivieron a partir de hace 200 000 años, fueron socialmente tan inteligentes como los humanos modernos.

Vivir en grandes grupos —aunque seguramente no tan grandes como sugiere Dunbar— pudo tener sentido ecológico para los humanos primitivos. En muchas regiones del mundo tuvieron que vivir a merced de los carnívoros, un peligro que, como vimos en el último capítulo, la vida en grupo habría aliviado. Pero aun así, sabemos de varios casos de humanos primitivos víctimas de los carnívoros[47]. El carácter del suministro de alimentos también pudo estimular la formación de grandes grupos. Es evidente que el alimento tuvo que llegar fundamentalmente en «grandes lotes» o, lo que es lo mismo, en forma de cadáveres animales, resultantes de la caza o del carroñeo. Este habría sido especialmente el caso en las tundras heladas de Europa. Un «gran lote» podía alimentar muchas bocas, estimulando así a los humanos primitivos a vivir en grandes grupos[48]. Además, las oportunidades de localizar y matar un animal a nivel individual o en pequeños grupos habrían sido mínimas[49].

Pero aunque en la mayoría de los casos la estrategia social más adecuada fuera la vida en grandes grupos sociales, también es cierto que, en determinados medios, los humanos primitivos pudieron estimar más ventajoso vivir en grupos relativamemente pequeños. Existen muchos desincentivos a la vida en grupo, por ejemplo, la competencia en torno a los recursos o las peleas agresivas entre los miembros del grupo, cuya frecuencia pudo incrementarse en función del tamaño del grupo[50]. Es probable que en medios relativamente boscosos, como los que emergían durante los interludios templados entre los avances de las capas de hielo, los humanos primitivos de Europa formaran grupos mucho más pequeños. Una vegetación densa constituye un medio para evadirse y escapar a los potenciales depredadores, los recursos vegetales están distribuidos de forma más equilibrada y abastece de alimento en lotes menos grandes que los cadáveres animales. Por consiguiente, cabe esperar de los humanos primitivos una alteración continua de su tamaño grupal en función de las condiciones medioambientales, lo cual exige un ajuste en las relaciones sociales entre individuos. La razón de ser de la inteligencia social radica precisamente en la capacidad para ese tipo de flexibilidad.

Los restos de esqueletos de humanos primitivos pueden suministrar todavía un poco más de luz sobre la complejidad de las relaciones sociales. Existe evidencia de que los neandertales cuidaron de sus enfermos y ancianos, es decir, de aquellos que sólo podían aportar una contribución limitada o nula al bienestar del grupo. Un ejemplo clásico es el neandertal de la cueva de Shanidar, en Irak, que al parecer vivió varios años a pesar de presentar ceguera en su ojo izquierdo, diversas lesiones y tener la parte derecha de su cuerpo totalmente aplastada, a causa seguramente del desprendimiento de una roca. No es probable que pudiera desplazarse normalmente, y pese a ello vivió varios años con esas heridas a cuestas, indicio de que otros miembros de su grupo social cuidaron de él[51].

La inteligencia social: la evidencia contradictoria de la arqueología

La evidencia anatómica y medioambiental que hemos revisado hasta ahora refuerza la idea de que los humanos primitivos vivían con frecuencia en grandes grupos y poseían un nivel avanzado de inteligencia social. Pero cuando analizamos la evidencia arqueológica descubrimos nuevos enigmas. Si aceptamos —como es obligado hacerlo— que el tamaño del cerebro de los humanos primitivos significa un alto grado de inteligencia social, que se traduce en tácticas sociales maquiavélicas por parte de individuos que suelen vivir en grandes grupos, entonces hay otros cuatro aspectos del registro arqueológico que resultan sumamente extraños:

Enigma 5. ¿Por qué todos los asentamientos de humanos primitivos implican umversalmente a grupos pequeños? Los arqueólogos intentan deducir el tamaño del grupo y la organización social primitiva a partir de la extensión espacial de los yacimientos arqueológicos y de la distribución de útiles y rasgos encontrados en ellos[52]. No es una tarea fácil cuando se abordan los yacimientos del tercer acto: la conservación precaria y la extensión limitada de muchas excavaciones hacen muy difícil delimitar el área original de una ocupación. Sin embargo, los especialistas en materia de registro arqueológico de humanos primitivos coinciden en que estos datos indican que vivían en grupos muy pequeños en relación con los humanos modernos. Por ejemplo, Lewis Binford describe grupos de neandertales «uniformemente pequeños[53]», mientras que Paul Mellars sugiere que «las comunidades… fueron en general pequeñas… y en su mayoría sin una estructura social clara, o sin una definición clara de las funciones sociales o económicas individuales[54]». Randall White ha descrito la organización social de los neandertales como «internamente poco o nada diferenciada[55]». Olga Soffer, la máxima autoridad en arqueología de la llanura central rusa, afirma que los neandertales vivieron en «grupos de pequeño tamaño» y sin «diferenciación social[56]». Resulta, pues, evidente que existe un desacuerdo importante entre estos puntos de vista, que basan sus estimaciones del tamaño de los grupos humanos primitivos en el registro arqueológico, y las previsiones de los bioantropólogos quienes, como Robin Dunbar, se basan en sus observaciones del tamaño del cerebro del humano primitivo.

Enigma 6. ¿Por qué la distribución de útiles en los yacimientos sugiere una limitada interacción social? No sólo es muy diferente el tamaño de los asentamientos humanos primitivos del de los humanos modernos. También presentan una pauta de distribución de útiles y fragmentos óseos muy distinta. Útiles y fragmentos no exhiben una asociación o distribución pautadas, digamos en torno a hogares o cabañas, sino que aparecen en forma de acumulaciones de desechos de matanza o de talla distribuidas aparentemente al azar[57]. Es como si cada individuo o pequeño grupo hubiera operado sin deseo de observar o de interactuar con otros miembros del grupo, algo diametralmente opuesto a lo que se espera de una alta inteligencia social. Así por ejemplo, Clive Gamble interpreta la ausencia de estructura espacial como el reflejo de una pauta de comportamiento episódico, o de lo que él llama una cultura de 15 minutos[58]. Y sin embargo un rasgo esencial de la inteligencia social avanzada sugerida por el tamaño del cerebro del humano primitivo es una dedicación intensa y prolongada a las relaciones sociales.

Enigma 7. ¿A qué se debe la ausencia de ítems de ornamentación personal? Un rasgo característico de todos los humanos modernos, ya sean cazadores-recolectores prehistóricos o empresarios del siglo XX, es que utilizan la cultura material para transmitir información social. Como ya he observado, se trata de una parte esencial de nuestra compleja conducta social; resulta inimaginable que los miembros de grandes grupos sociales pudieran transmitir suficiente información social sin la ayuda de la cultura material. Pero lo cierto es que no tenemos evidencia de que los humanos primitivos lo hicieran: no hay abalorios, ni colgantes, ni collares, ni pinturas rupestres. Lo que sí hay son algunas piezas de hueso agujereadas donde algunos ven la mano de los neandertales, pero es probable que las hendiduras observadas se deban a los caninos de los carnívoros. Y unos pocos restos de ocre rojo encontrados en yacimientos de humanos primitivos del sur de África podrían indicar pintura corporal[59]. Pero si así fuera, aún resultaría más inexplicable la ausencia de útiles concretos de decoración corporal en más de 1,5 millones de años de prehistoria.

Enigma 8. ¿Por qué no hay evidencia de ritos funerarios entre los humanos primitivos? Esta ausencia de ritos funerarios es realmente un misterio, porque si bien existe clara evidencia de que los neandertales enterraban a algunos individuos en hoyos, no hay evidencia de ritual funerario junto a tales enterramientos, ni colocación de ajuares en las tumbas junto a los muertos, que es característico de los humanos modernos. Se han encontrado enterramientos aislados de neandertales en varias cuevas, como en Teshik Tash, en La Ferrassie y en Kebara. Se llegó a sugerir que la cueva de Shanidar contenía un «enterramiento floral», debido a la alta frecuencia de polen descubierto en el suelo, lo que parecía indicar que sobre el cuerpo neandertal pudo colocarse una guirnalda de flores. Pero hoy se cree que ese polen lo trajo el viento, o llegó adherido a las botas de los trabajadores[60].

La importancia de estos enterramientos neandertales sigue siendo confusa. Tal vez representen simplemente una forma higiénica de proteger los cadáveres de los carnívoros carroñeros. Pero también es posible que el acto funerario, y la correspondiente tumba en el interior de una cueva ocupada, refleje la importancia de los antepasados en las relaciones sociales del grupo. Y es eso precisamente lo que convierte la ausencia de ritual y de ajuares funerarios en un hecho tan misterioso.

La resolución del enigma de la inteligencia social

Para resumir diremos que la evidencia en favor de una inteligencia social entre los humanos primitivos plantea una paradoja. El tamaño del cerebro de los humanos primitivos y la evidencia medioambiental parecen demostrar de forma concluyente un nivel avanzado de inteligencia social; pero la arqueología demuestra exactamente lo contrario, es decir, que los humanos primitivos vivieron en pequeños grupos al parecer con poca o nula estructura social. La solución a esta paradoja es muy simple: los arqueólogos cometen un gran error de interpretación de los datos. Parten de la premisa de que la mente de los humanos primitivos era exactamente igual que la mente moderna, es decir, que había una fluidez cognitiva entre las inteligencias social, técnica y de la historia natural. El registro arqueológico sólo tiene sentido, y sólo podremos resolver los enigmas mencionados, si reconocemos que esas inteligencias estaban aisladas y separadas unas de otras. De la misma manera que existía una barrera cognitiva entre la inteligencia técnica y la inteligencia de la historia natural, también había barreras entre estas y la inteligencia social.

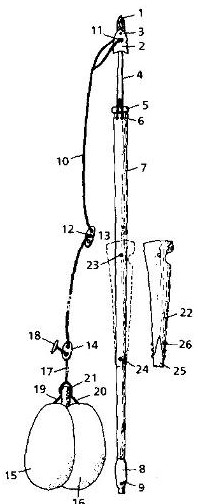

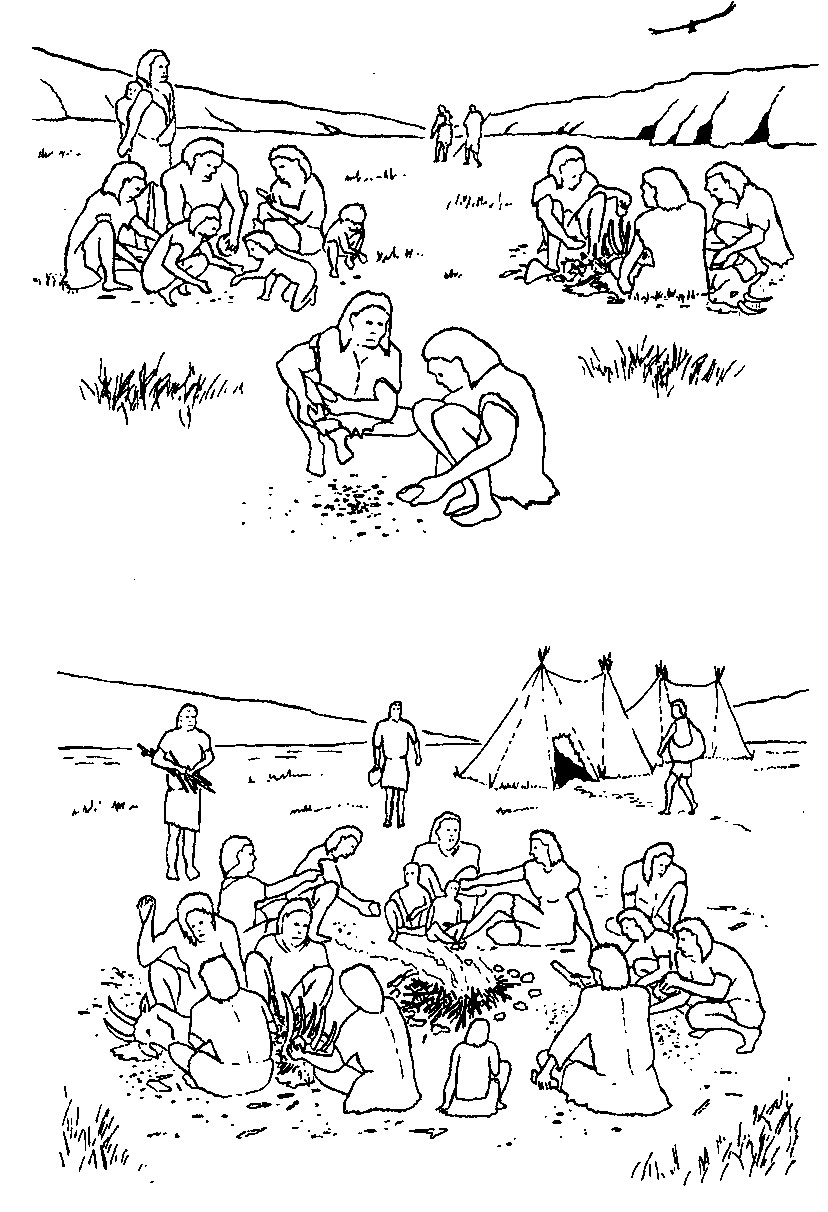

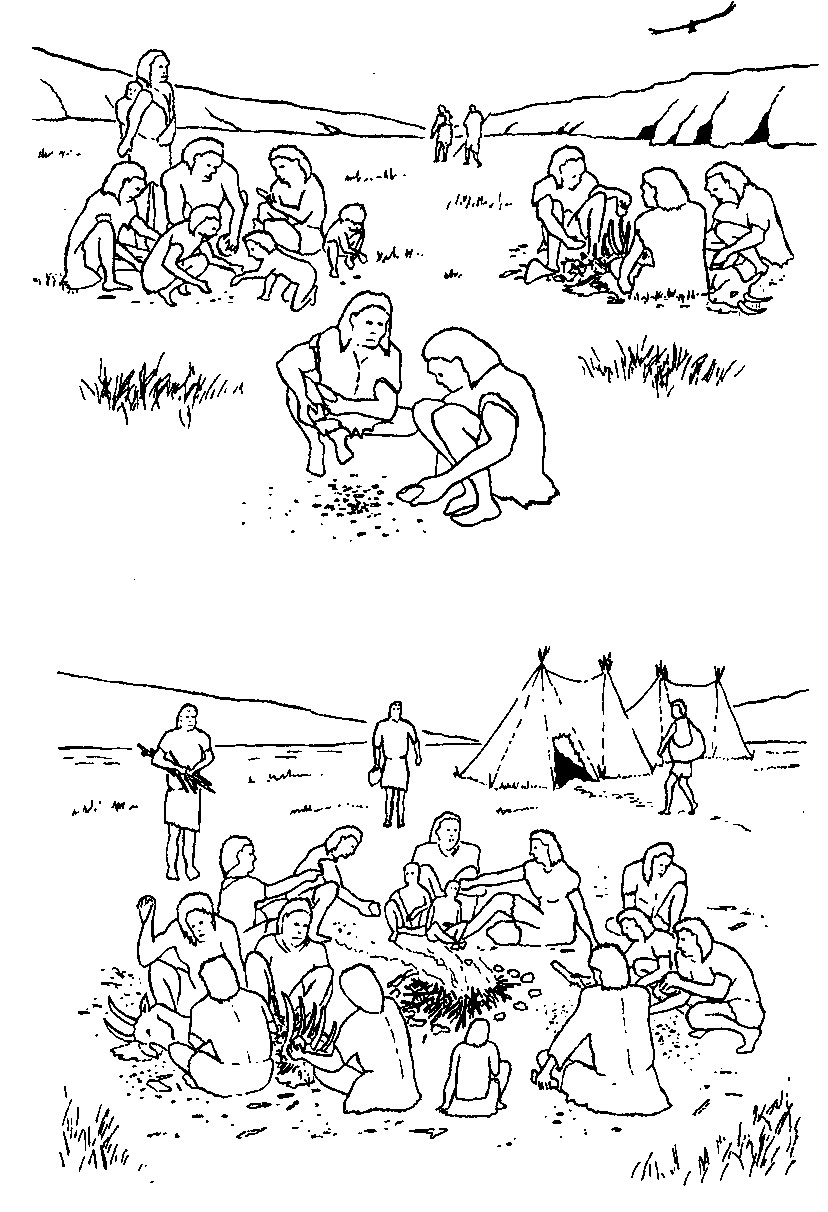

Esta hipótesis aporta una solución sólida a la cuestión de por qué los yacimientos humanos primitivos parecen sugerir un comportamiento social simple, en tanto que el tamaño del cerebro implica una inteligencia social sofisticada. Si la inteligencia técnica no estaba integrada en la inteligencia social, es lógico esperar que la actividad social y la actividad técnica no se desarrollaran en el mismo lugar del espacio, a diferencia, como sabemos, de los humanos modernos, cuya imagen más paradigmática es la de un grupo sentado alrededor del fuego y charlando, mientras que simultáneamente algunos de sus miembros producen o reparan útiles. Debido a esta intimidad entre la actividad técnica y la actividad social, la distribución artefactual de los humanos modernos puede perfectamente reflejar el tamaño del grupo y su estructura social. Pero la dispersión de los conjuntos líticos que dejaron los humanos primitivos no tienen esas implicaciones. Muestran tan sólo dónde se fabricaron y utilizaron los útiles: el complejo comportamiento social y las grandes agregaciones sociales de los humanos primitivos se desarrollaban en otro lugar, acaso a tan sólo unos pocos metros de distancia, y son hoy arqueológicamente invisibles para nosotros (véanse las figuras 13 y 14). Entre los modernos cazadores-recolectores actuales, también la matanza y el reparto de alimentos es a la vez una actividad social y una actividad económica y, por consiguiente, la distribución de los restos de matanza arroja información sobre el comportamiento social. Pero si la inteligencia social y la inteligencia de la historia natural no estaban vinculadas, los huesos animales de los yacimientos de los humanos primitivos no podrán suministrar información sobre la conducta social prehistórica.

13 y 14. El comportamiento espacial de humanos modernos y de humanos primitivos comparados. En la ilustración superior pueden verse humanos primitivos realizando actividades de interacción social, produciendo útiles líticos y descuartizando animales muertos en lugares espacialmente separados y distintos. Entre los humanos modernos del Paleolítico superior, las fronteras entre los distintos tipos de actividad eran mucho más borrosas, y todas las actividades se realizaban en la misma área espacial. Para el arqueólogo, el resultado son dos tipos muy distintos de registro arqueológico.

Con todo, el reparto de alimentos pudo ser una pauta dominante en la sociedad humana primitiva, dado que los recursos alimentarios habrían llegado por lo general en forma de grandes lotes (animales enteros muertos). Además, el tamaño relativamente grande del cerebro humano primitivo, sobre todo el de los neandertales y el de H. sapiens arcaico, sugiere que la dieta de las madres lactantes tuvo que ser de alta calidad para poder atender las demandas alimentarias de sus crías. Proveer de carne a las hembras pudo ser un guión más que probable; es difícil imaginar que una hembra neandertal embarazada de nueve meses, o con un bebé recién nacido, pudiera sobrevivir sin que alguien, bien otras hembras o quizás su propio compañero sexual, la abastecieran de alimentos. Pero la articulación del alimento en una relación social pudo ser obra de la inteligencia general.

Como veremos en el próximo capítulo, la provisión de víveres a madres lactantes o embarazadas pudo constituir un comportamiento susceptible de ejercer una presión selectiva en favor de una integración de la inteligencia social y la inteligencia de la historia natural. Pero eso ocurre más tarde en la evolución humana. La provisión y el reparto de alimentos entre los humanos primitivos parece obra de la inteligencia general, dada la ausencia de pautas de distribución espacial de útiles y huesos en los yacimientos. Por esa razón sospecho que las normas formales que existen en muchos grupos modernos de cazadores-recolectores en materia de reparto de alimentos no estaban presentes entre los humanos primitivos Estas normas suelen implicar reglas muy estrictas que definen qué parte del animal debe destinarse a qué pariente[61]. El cadáver de un animal se interpreta con frecuencia como un mapa de relaciones sociales en el seno del grupo, puesto que la distribución de carne constituye un medio para reforzar esas mismas relaciones sociales. Compartir la comida entre los humanos primitivos tuvo que ser un asunto bastante más simple. Por la misma razón, dudo de que se organizaran festines similares al potlatch de los amerindios de la costa noroeste de América del Norte, o a las fiestas del cerdo de los indígenas de las tierras altas de Nueva Guinea. En estos banquetes ritualizados, el alimento se utiliza como un medio para la interacción social, no para saciar el hambre.

Para crear los vínculos de interacción entre el medio social y el medio natural necesarios para coordinar la caza colectiva, se habría utilizado también la inteligencia general. El éxito de la caza o del carroñeo hubiera sido casi imposible sin algún grado de cooperación social, bien en esas mismas actividades, bien compartiendo información. Pero la prudencia invita a no exagerar la importancia de la cooperación social requerida para ello; cazar en grupo y compartir información es algo que vemos en muchas especies animales, como los leones y los chimpancés, tal como se ha descrito en el capítulo 5.

La evidencia más convincente en favor de una barrera cognitiva entre la inteligencia social y la inteligencia técnica es la total ausencia de útiles para la ornamentación corporal, como abalorios y colgantes. La manufactura de estos objetos requiere un tipo de pensamiento similar al que se necesita para producir armas de caza especializadas, como las descritas en capítulos anteriores. Cuando se realizan los propios actos técnicos, es preciso tener presentes los fines sociales de estos útiles, ya sea comunicar estatus social o afiliación grupal. Si las inteligencias social y técnica no están en contacto, la oportunidad de producir este tipo de útiles se pierde. Dada la existencia de esta barrera cognitiva, la decoración corporal de los humanos modernos sólo pudo ser posible mediante la inteligencia general. Lo cual, a su vez, significa que esa decoración corporal sólo enviaba mensajes sociales muy simples, o quizás sólo pretendía llamar la atención hacia partes del cuerpo. Es, pues, este tipo de comportamiento el que explicaría probablemente los restos de ocre rojo descubiertos en muy pocos yacimientos arqueológicos del humano primitivo.

Para decirlo brevemente, las relaciones entre la inteligencia social y la inteligencia técnica de los humanos primitivos parecen reflejar la relación entre la inteligencia técnica y la inteligencia de la historia natural. Los útiles no fueron fabricados pensando en formas concretas de interacción con el mundo natural ni en pautas concretas de interacción social. Del mismo modo que la limitada variación tecnológica refleja muy pobremente la diversidad del comportamiento cazador y recolector, también la limitada variabilidad del tamaño de los asentamientos constituye un pobre reflejo de la variabilidad y complejidad sociales.

Habría, sin embargo, otra semejanza, en el sentido de que la tecnología del humano primitivo podría reflejar de forma pasiva pautas prehistóricas de comportamiento social. Por ejemplo, es evidente que los humanos primitivos de Europa que vivieron hace más de 100 000 años en pequeños grupos sociales en medios boscosos no produjeron útiles complejos —hachas de mano, por ejemplo— ni tuvieron sólidas tradiciones industriales. Un buen ejemplo de ello son los humanos primitivos autores de los útiles clasificados bajo el nombre de industria clactoniense del sur de Inglaterra, que tienen más de 250 000 años de antigüedad y que carecen de hachas de mano. En cambio, los que vivieron en grandes grupos y en territorios de tundra poseían tradiciones muy arraigadas, como ponen de manifiesto las formas de las hachas de mano, que parecen copiarse de generación en generación. Los que vivieron en el sur de Inglaterra antes y después de la cultura clactoniense utilizaron las mismas materias primas para fabricar bellas hachas de mano.

La razón radica en el hecho de que los productores clactonienses tenían sencillamente muy pocos talladores que observar, y lo hacían con menos frecuencia, lo cual se tradujo en un menor estímulo para que la física intuitiva en el interior de sus mentes pudiera madurar y transformarse en una inteligencia técnica, como ocurrió entre los humanos primitivos que vivían en grandes grupos sociales en tundras abiertas[62].

Volvamos ahora al lenguaje.

Un lenguaje social

Son tres los rasgos de un cráneo fósil de humano primitivo que nos permitirían deducir su capacidad lingüística: el tamaño del cerebro, la estructura neural deducible a partir de la forma del cerebro, y la naturaleza del aparato vocal.

Por lo que se refiere al tamaño del cerebro, el factor más importante es también el más simple: el tamaño del cerebro de la mayoría de H. erectus, de todos los H. sapiens arcaicos y de los neandertales entra en la misma categoría que el cerebro de los humanos modernos. El tamaño medio del cerebro de los neandertales es incluso mayor que el de los humanos anatómicamente modernos[63]. Y recordemos que en el capítulo anterior mencionaba las tesis de Robin Dunbar, quien relacionaba el tamaño del cerebro con el tamaño del grupo, y el tamaño del grupo con la cantidad de aseo social necesario para preservar la cohesión social. Este autor sugería que el porcentaje máximo de tiempo que un primate puede dedicar al aseo mutuo sin interferir con otras actividades (como la provisión de alimentos) es aproximadamente de un 30 por 100. En los tiempos de H. sapiens arcaico, hace unos 250 000 años, el tiempo predecible de aseo pudo alcanzar casi el 40 por 100. Leslie Aiello y Robin Dunbar han afirmado que, para aliviar este incremento, habría sido fundamental el uso del lenguaje con un contenido social relevante[64].

Basándose en esta evidencia, Aiello y Dunbar concluían que las bases para la capacidad lingüística tuvieron que aparecer en los albores de la evolución del género Homo, hace al menos 250 000 años. Un aspecto importante de su argumentación es que la finalidad central del primer lenguaje fue la interacción social; fue, por lo tanto, un «lenguaje social». Puede decirse, pues, que hubo una coevolución del tamaño del grupo/inteligencia social y de una capacidad para el lenguaje. En la estructura del cerebro puede encontrarse, efectivamente, evidencia en apoyo de esta hipótesis. El córtex prefrontal no es sólo la zona del cerebro responsable de muchos aspectos del lenguaje, sino que en ella también se encuentra la capacidad de reflexionar sobre los estados mentales propios y ajenos, que, como ya he mencionado, es un factor central de la inteligencia social[65]. Según Aiello y Dunbar, el carácter plurifuncional del lenguaje tal como hoy lo conocemos, así como sus rasgos simbólicos, evolucionaron en fechas más tardías, aunque estos autores no precisan cuanto tiempo más tarde. A nivel mucho más intuitivo, resulta difícil imaginar a un humano primitivo con un tamaño cerebral equivalente al nuestro pero sin capacidad lingüística.

Puede encontrarse evidencia adicional de una capacidad lingüística en la forma del cerebro del humano primitivo, según se ha podido reconstruir a partir de las improntas laterales endocraneanas. Vimos en el capítulo 6 que H. habilis habría dispuesto de un área de Broca bien desarrollada, lo que convencionalmente suele asociarse con el habla. El cráneo KNM-WT 15000 de H. erectus[66], correspondiente a un muchacho de 12 años especialmente bien preservado de 1,6 millones de años descubierto en el lago Turkana, Kenia, también parece presentar un área de Broca bien formada. Y por lo que se refiere a humanos primitivos más recientes, algunos paleoneurólogos han afirmado que la forma del cerebro es prácticamente idéntica a la de los humanos modernos. Ralph Holloway, sobre todo, ha dicho que en el cerebro neandertal pueden identificarse tanto el área de Broca como la de Wernicke y que su apariencia no presenta diferencias respecto a los cerebros humanos modernos[67].

Una tercera fuente de evidencia en favor de una capacidad lingüística es la naturaleza del aparato vocal de los humanos primitivos. Los esfuerzos por reconstruir el aparato vocal, sobre todo de los neandertales, tienen una larga historia[68]. Dado que ese aparato se compone principalmente de tejidos blandos —la laringe y la faringe—, hay que confiar en las relaciones demostradas que existen entre la organización del tejido blando y las partes del cráneo susceptibles de sobrevivir en un contexto arqueológico. Las reconstrucciones más recientes sugieren que el aparato vocal del neandertal no habría diferido sustancialmente del aparato vocal de los humanos modernos: parece que los neandertales tenían capacidades esencialmente modernas para vocalizar y hablar.