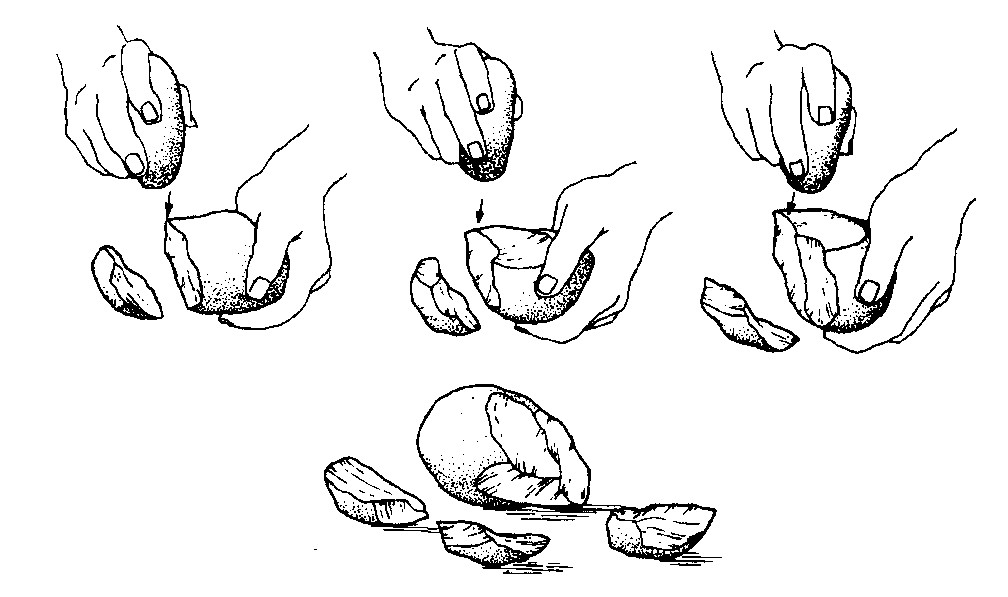

5. La producción de un sencillo percutor olduvayense y las lascas resultantes.

La mente del primer productor de útiles líticos

La primera escena del segundo acto empieza hace 4,5 millones de años y tiene tres actores, A. ramidus, A. anamensis y A. afarensis. Como ya mencioné en el capítulo 2, se pueden saber bastantes cosas sobre su comportamiento gracias a los pocos fragmentos fósiles de estas especies que han sobrevivido, pero no tenemos evidencia directa ni de su industria lítica ni de sus actividades proveedoras. Con el inicio de la segunda escena, hace 2,5 millones de años, observamos una afluencia de actores en escena: primero los últimos australopitecinos y más tarde, hace unos 2 millones de años, los primeros miembros del linaje Homo. Los fragmentos fósiles de estos últimos evidencian avances significativos en la anatomía y, por consiguiente, también en el comportamiento, como es, por ejemplo, la aparición de un bipedismo más eficaz —andar normalmente con las dos piernas—, un acontecimiento sobre el que volveré más adelante. Además, podemos ver a nuestros antepasados iniciar líneas evolutivas en dos direcciones divergentes. Los australopitecinos siguieron una ruta de robustez creciente en forma de máquinas especializadas en triturar plantas, mientras que los primeros Homo discurrieron por un camino más cerebral hacia el aumento del tamaño del cerebro. El tema de este capítulo es precisamente la mente de estos primeros Homo.

Pudo haber varias especies de Homo primitivo en aquella época, pero seré taquigráfico y me referiré a una sola especie, a Homo habilis. Aunque los restos fósiles de H. habilis son escasos y dispersos, son más abundantes que los de los australopitecinos gráciles que vivieron hace más de 2 millones de años. De modo que contamos con más oportunidades para explorar el comportamiento y la actividad mental. Además, ahora tenemos evidencia directa de actividad industrial y de actividad proveedora en forma de conjuntos dispersos de útiles líticos y de desechos correspondientes a su manufactura, así como conjuntos dispersos de fragmentos de hueso de los animales que explotaron. Pero estos restos arqueológicos sólo en muy contados casos pueden atribuirse con claridad a H. habilis. Muchos de esos útiles líticos pudieron ser producto de los australopitecinos, que también pudieron ser los responsables de algunos conjuntos dispersos de fragmentos óseos animales. Pero en este capítulo me atendré a las convenciones y supondré que la mayoría de los restos arqueológicos son resultado, de hecho, de la actividad de H. habilis. Mi objetivo es reconstruir la arquitectura de la mente de H. habilis. Es obligado empezar por la evidencia disponible más difícil, los útiles líticos olduvayenses, e indagar si hubo un ámbito especializado de inteligencia técnica.

Los artefactos olduvayenses deben su nombre al yacimiento de la garganta de Olduvai, en el África oriental, donde han aparecido por erosión del sedimento. Otros muchos lugares del este y del sur de África han arrojado artefactos similares. Casi todos son de basalto y cuarcita[1] y presentan una diversidad de formas y tamaños. Algunos son lascas extraídas de nódulos, otros son los restos de los propios nódulos, llamados núcleos. De algunas pocas lascas se han hecho otras lascas. ¿Son estos útiles indicativos de unos procesos cognitivos especializados que parecen estar ausentes de la mente del antepasado común de hace 6 millones de años? En el curso de los 4 millones de años que han transcurrido desde aquel antepasado, ¿ha creado la evolución una inteligencia técnica?

Si empezamos por analizar las diferencias entre estos artefactos líticos y los útiles que fabrican los chimpancés con materias vegetales, es evidente que por definición son diferentes: están hechos de piedra. Algunos arqueólogos han creído que aquí se acababa el problema y que en todos los demás aspectos las tecnologías olduvayense y chimpancé son en esencia iguales[2]. Pero olvidan dos diferencias importantes, que tienen considerables implicaciones en cuanto a los procesos mentales que subyacen en la manufactura de útiles. La primera es que, aun siendo dudosa la función de los útiles olduvayenses, es evidente que algunos de ellos se fabricaron para hacer otros útiles: por ejemplo, producir una lasca de piedra para afilar un palo[3]. Producir útiles para hacer otros útiles es algo desconocido entre los chimpancés. Significa retener en la mente las cualidades de dos tipos distintos de materia prima —piedra y madera, por ejemplo— y comprender el posible impacto de uno sobre el otro.

Una segunda diferencia es que cuando un chimpancé hace un palo termitero, los trozos que tiene que arrancar de la rama le vienen claramente dictados por la naturaleza de la propia materia y por la futura función; no se puede introducir un palo en un agujero si tiene hojas, y es evidente por dónde hay que arrancarlas. Pero la tarea de H. habilis era bastante más difícil, puesto que tuvo que producir lascas a partir de nódulos de piedra. Golpeando un nódulo al azar difícilmente se obtiene ningún impacto, o se puede hacer añicos la piedra. Para poder tallar la clase de lasca que encontramos en los yacimientos de la garganta de Olduvai, hay que saber reconocer determinados ángulos del nódulo, seleccionar las llamadas plataformas de percusión y disponer de una buena coordinación mano-ojo para golpear el nódulo en el lugar preciso, en la dirección correcta y con la fuerza adecuada[4] (véase la figura 5). Los miembros de H. habilis tallaron nódulos líticos de una forma fundamentalmente distinta a la que emplean los chimpancés para trabajar sus materias primas. Porque aquellos sabían localizar los ángulos propicios y ajustar la fuerza y la dirección de sus movimientos.

5. La producción de un sencillo percutor olduvayense y las lascas resultantes.

En 1989, Tom Wynn y Bill MacGrew, que ya han aparecido en esta prehistoria, dijeron que un chimpancé podía hacer útiles líticos del tipo olduvayense, algo que no se ha comprobado, y que no puede comprobarse. O digamos que ni siquiera aquella estrella del mundo chimpancé, Kanzi, es capaz de hacerlos. Y si Kanzi no puede, es improbable que otros chimpancés puedan. Nicholas Toth, el mejor experto en tecnología olduvayense, y sus colegas estimularon en Kanzi su necesidad de útiles cortantes y afilados a base de tentarle con golosinas colocadas en el interior de una caja atada con cuerda. A Kanzi se le mostraron los principios de la producción de útiles líticos y se le suministraron piedras para ello. Aprendió a producir lascas líticas, a cortar la cuerda y ganarse así su recompensa, pero no se ganó el voto de Nicholas Toth como técnico olduvayense moderno. Porque Kanzi nunca logró desarrollar la idea de buscar determinados ángulos, de utilizar las cicatrices de las lascas como plataformas de percusión o de controlar la fuerza de la percusión. Su incapacidad para ello no es el reflejo de una falta de destreza manual, ya que Kanzi ha aprendido a hacer cosas como atar cordones de zapato y desabrochar botones. Y parece improbable, aunque no del todo imposible, que pueda aprender las estrategias de la industria lítica olduvayense a base de prácticas[5].

Entonces, el hecho de que Kanzi no pueda producir útiles como los de Olduvai, ¿qué nos dice sobre las mentes de quienes sí los produjeron hace 2 millones de años? Existen dos posibilidades. Primera, que evolucionará una inteligencia general más potente para que las técnicas de la tecnología olduvayense pudieran ser aprendidas de forma gradual, posiblemente con muchos ensayos y muchos errores. O, segunda, que hubieran aparecido ya los procesos cognitivos especializados destinados a la manipulación y transformación de nódulos líticos, es decir, una física intuitiva en la mente de H. habilis. Tal vez incluso una inteligencia técnica.

Si este fue el caso, entonces nuestra apuesta en cuanto a la fecha de su aparición es el corto intervalo entre la primera y la segunda escena de este segundo acto de la prehistoria. Recordemos que justo al final de la primera escena, hace entre 3 y 2 millones de años, aparecían accesorios diseminados por el escenario aunque no pudiéramos ver a los actores que los utilizaban. Pues bien, estos accesorios son los útiles de la tradición industrial del río Orno, la inmediatamente anterior a la de Olduvai. Sólo se encuentran en unos pocos lugares del África oriental, fundamentalmente a orillas del Orno y en el yacimiento de Lokalalei, en el Turkana occidental[6]. Estos «útiles» son poco más que nódulos destrozados, que han requerido menos habilidad técnica que los de Olduvai. Se parecen más bien al tipo de lascas líticas que podría producir Kanzi. De modo que es probable que nos hallemos ante una mayor necesidad de lascas líticas asociada al repertorio de comportamientos propios de los antepasados de H. habilis que vivieron antes de hace 2 millones de años, y que más tarde ejercieron las presiones selectivas en favor de los mecanismos cognitivos especializados que vemos reflejados en la tecnología olduvayense.

Pero deberíamos pisar con cuidado, porque si bien los útiles líticos olduvayenses trascienden las capacidades cognitivas de los chimpancés, no por ello dejan de ser artefactos extremadamente simples según estándares humanos. Como ha demostrado Nicholas Toth, parece que el objetivo de los productores olduvayenses fue simplemente obtener lascas con cantos afilados, y nódulos que cupieran en una mano, pero con consistencia suficiente para realizar tareas tales como quebrar y partir huesos para extraer el tuétano. En los años setenta, los arqueólogos se dedicaron profusamente a clasificar los útiles olduvayenses en diferentes «tipos», en poliédricos, discoidales y percutores, tipos que son fácilmente asociables a «tipos» de herramientas modernas de uso equivalente, como martillos, sierras y destornilladores. Pero ahora sabemos que se trataba de una clasificación demasiado compleja. Los útiles olduvayenses presentan, en realidad, una pauta continua de variabilidad. La forma de los artefactos puede explicarse simplemente en función del carácter del nódulo original, la cantidad de lascas producidas y la secuencia en que fueron talladas. No hay evidencia alguna de una imposición de forma intencionada[7]. A destacar igualmente que aunque trabajar la piedra es técnicamente más exigente que arrancar hojas de una rama, los productores olduvayenses, que trabajaron principalmente el basalto y la cuarcita, parecen incapaces de trabajar piedras más duras, como determinadas variedades de cuarzo[8]. Para ello tendremos que esperar al próximo acto de nuestra prehistoria.

Por lo tanto, habremos de concluir con una nota relativamente equívoca. De un lado, la fabricación de útiles líticos olduvayenses requiere una comprensión de la dinámica de fractura que parece trascender la capacidad de la mente del chimpancé. Del otro, el estancamiento que se aprecia en la tecnología olduvayense, la ausencia de forma impuesta y la preferencia por materias primas más dúctiles nos impiden atribuir a H. habilis una inteligencia técnica no superior a unas pocas microáreas.

Aun cuando los útiles líticos olduvayenses pudieron utilizarse para una variedad de tareas y objetivos, su función principal fue probablemente el procesamiento de animales muertos. Es muy probable que las lascas afiladas se utilizaran para cortar la piel, seccionar los tendones y extraer trozos de carne. Los pesados nódulos se utilizaron seguramente para arrancar articulaciones o quebrar huesos para extraer el tuétano[9]. Lo cual nos lleva a un segundo aspecto del estilo de vida de H. habilis, y ahí cabría esperar una evolución de los procesos cognitivos especializados: la interacción con el mundo natural. En capítulos anteriores vimos que los chimpancés son capaces de crear importantes bases de datos mentales sobre la distribución de recursos. Yo lo atribuí a la presencia de módulos mentales destinados a esta tarea. Pero la ausencia de elaboración de hipótesis y de un uso creativo del conocimiento en cuanto a la distribución de recursos sugerían que atribuir a los chimpancés un área de inteligencia de historia natural estaba injustificado. ¿Hay alguna evidencia de que hubiera evolucionado en tiempos de H. habilis?

Para responder a la pregunta tendremos que centrar nuestra atención en la principal diferencia observable entre el comportamiento del chimpancé y el comportamiento de nuestro antepasado común, una diferencia que consideramos suficientemente fiable, los individuos de la familia H. habilis consumían mayores cantidades de carne. Y se sabe porque muchos yacimientos arqueológicos fechados entre hace 2 y 1,5 millones de años presentan una cantidad considerable de fragmentos de huesos animales mezclados con algunos útiles. Por lo general se supone que estas densas acumulaciones son producto de las comidas; Mary Leakey describió estos yacimientos cómo «suelos de habitación».

En los años ochenta gran parte de la atención se centró en estos fragmentos óseos, cuya interpretación desencadenó un debate acalorado y ruidoso. Los fragmentos se descubrieron en yacimientos como el de HAS, en Koobi Fora. un conjunto disperso de útiles líticos y de huesos animales de hace 1,6 millones de años, dominado por los huesos de un hipopótamo[10]; o como los de FLK 22, en la garganta de Olduvai, donde se descubrieron 40 172 fragmentos de huesos y 2647 artefactos líticos que se han estudiado en detalle; se trata de uno de los yacimientos mejor estudiados de cualquier periodo o región de todo el mundo[11]. El problema de estos fragmentos óseos es que son, en general, extremadamente pequeños, y con frecuencia no se sabe exactamente de qué hueso proceden, y mucho menos a qué clase de animal pertenecieron. Cuando estos animales se han podido identificar, demuestran que H. habilis explotó una amplia gama de especies, entre ellas la cebra, el antílope y el ñu.

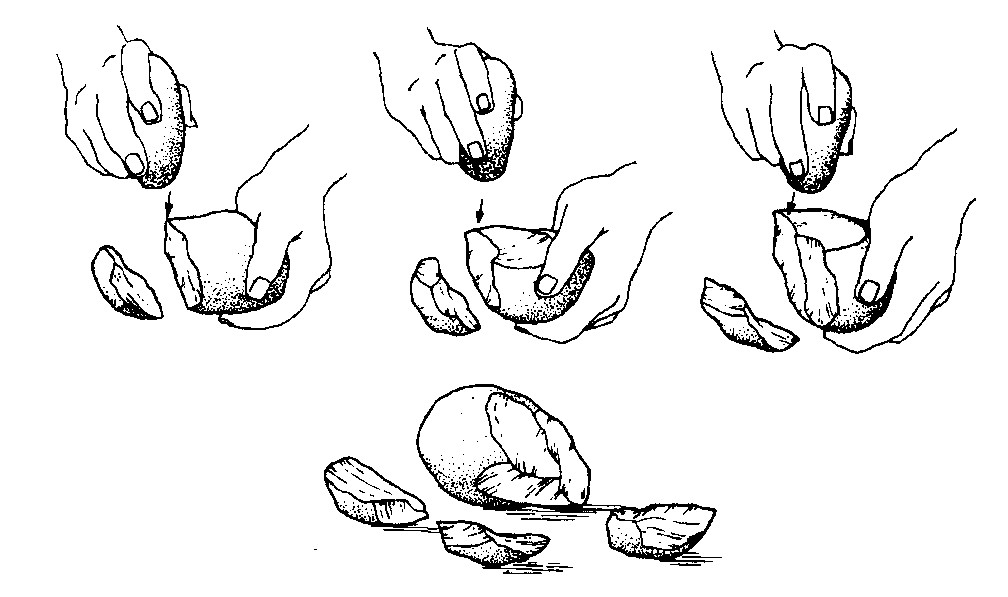

Los debates en torno a los estilos de vida de H. habilis se iniciaron a raíz de las publicaciones del fallecido Glynn Isaac[12]. Este autor sostenía que estos densos conjuntos líticos y óseos dispersos representaban «campamentos base», lugares donde H. habilis compartía alimentos y el cuidado de los más pequeños. El rasgo distintivo era precisamente el hecho de que los alimentos se compartieran. Isaac sugiere que la amplia gama de especies típicamente representadas en esos yacimientos implicaba que los miembros de H. habilis transportaban alimentos desde distintas zonas ecológicas del paisaje a un lugar central. El reparto y distribución de alimentos era la base de una pirámide de inferencias —algunos lo llamarían un castillo de naipes— que culminaban en una prolongada dependencia infantil y en la presencia de comunicación lingüística (véase la figura 6). El modelo de «campamento base» se publicó a finales de los años setenta y transformó el campo de la arqueología paleolítica, alejándola de la mera descripción industrial y de las conjeturas subjetivas sobre su posible significado[13]. Durante algunos años esta teoría fue aceptada por todo el mundo. Y luego, en 1981, Lewis Binford publicó una de las obras de arqueología más importantes de los últimos treinta años, Bones: Ancient Men and Modern Myths[14], que revolucionó todavía más el estudio de los yacimientos arqueológicos más antiguos.

Durante los años ochenta, Lewis Binford fue el peso pesado de la arqueología paleolítica. Desafió a todos los interesados con su interpretación de los útiles líticos y de los fragmentos óseos del registro arqueológico. Su fuerza discursiva radicaba en su conocimiento de la formación del registro arqueológico: los procesos de deterioro y de cambio que afectan a los ítems que los cazadores-recolectores dejan tras de sí durante milenios hasta que los arqueólogos los encuentran. Había adquirido esos conocimientos en el océano Glacial Ártico y en el desierto australiano, viviendo con cazadores-recolectores modernos y elaborando un meticuloso registro de sus actividades y de cuanto desechan, y describiendo de qué manera podían presentarse esos materiales desechados a los ojos de un arqueólogo.

6. El campamento base de Glynn Isaac y la hipótesis del alimento compartido representados como un castillo de naipes. Si la conclusión de Isaac de que el primer Homo consumía una gran cantidad de carne es errónea, entonces el resto de sus ideas sobre el comportamiento social y la cognición carece de fundamento.

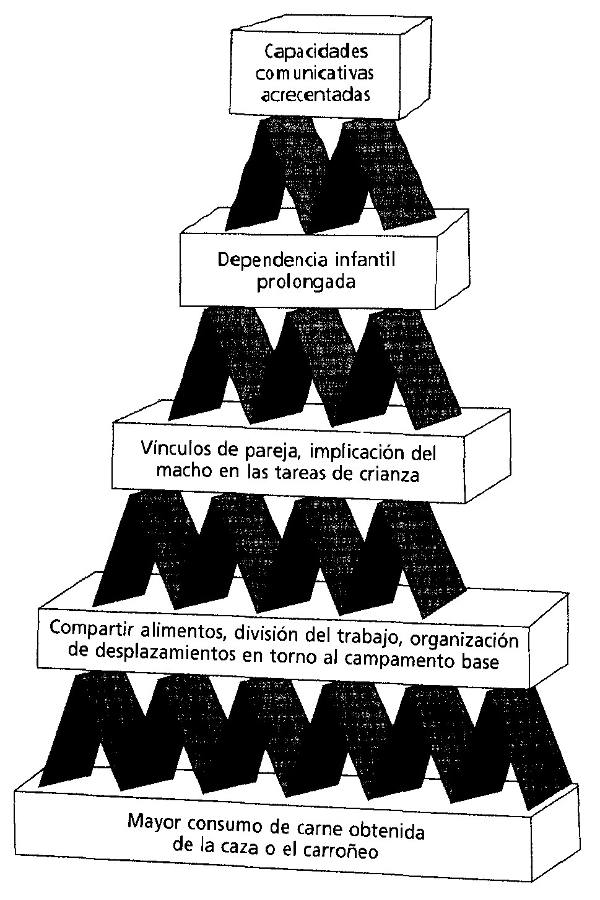

Binford decía que no había evidencia de transporte y consumo de grandes cantidades de carne. Pero sugería que los miembros de H. habilis sí pudieron consumir pequeñas porciones de carne, pero con dudas. No fueron meros carroñeros, sino «carroñeros marginales u oportunistas». Se contentaban con las sobras, situándose así en la zona inferior de la jerarquía de los carnívoros de la sabana africana, una vez que los leones, las hienas y los buitres hubieran dado buena cuenta de sus presas (véanse las figuras 7 y 8). Si desearíamos los grandes banquetes de carne y los campamentos base, la pirámide de Isaac se derrumba.

Tras el primer ataque de Binford al modelo de Isaac en 1981, se produjo un prolongado debate, con frecuencia protagonizado no por el propio Isaac, sino por sus discípulos, que defendían la tesis de un H. habilis cazador y carroñero de los restos de animales recién muertos y, por consiguiente, conservando en su dieta un alto porcentaje de carne[15]. Se propusieron nuevos modelos que complementaran las hipótesis del campamento base y del carroñeo marginal. El propio Binford convirtió el tema del carroñeo marginal en un modelo de búsqueda de víveres «con el itinerario fijado», donde los movimientos de los buscadores de alimentos se desarrollaban en torno a una serie de puntos fijos del paisaje, por ejemplo, en torno a árboles que dieran sombra[16]. Richard Potts sugirió que los miembros de H. habilis construían escondrijos de nódulos o artefactos líticos sin tallar en puntos estratégicos del paisaje para economizar el tiempo de búsqueda de piedras una vez localizados los restos de un animal muerto[17]. Y Robert Blumenschine sostuvo que los miembros de H. habilis pudieron concentrar sus actividades en zonas boscosas próximas a los recursos de agua, porque constituía un nicho de carroñeo no explotado por otras especies[18].

Pero, a pesar de la intensidad de la investigación, nuestro conocimiento de las pautas de subsistencia de H. habilis es aún limitado, y no hay acuerdo sobre la importancia de la caza y del carroñeo, sobre el uso de lugares centrales o sobre la búsqueda «con itinerario» de alimentos. Dos factores explican esta falta de acuerdo. Primero, el estado de conservación del registro arqueológico es seguramente demasiado pobre para permitimos deducir los estilos de vida y las actividades cotidianas de H. habilis[19]. Segundo —y algo más optimista—, la verdadera respuesta al modo de vida de H. habilis es su más que probable diversidad; una flexibilidad entre caza y carroñeo, y entre compartir alimentos y alimentarse sobre la marcha, según las circunstancias ecológicas concretas del momento. H. habilis pudo tener un comportamiento flexible, ser un proveedor o buscador de alimentos no especializado. El único tipo de explotación animal que parece ausente de la cultura material olduvayense es el carroñeo marginal, «de gorra» u oportunista[20].

Así pues, es más que probable que la carne fuera una parte regular de la dieta de H. habilis[21]. Además de los huesos animales, que a veces presentan cortes de matanza y descuartizamiento practicados con los útiles líticos descubiertos en los yacimientos arqueológicos, el cerebro relativamente grande de H. habilis indica el consumo de una dieta de alta calidad, medida en términos de calorías ingeridas por unidad de alimento. El cerebro es un órgano muy caro por lo que respecta a la cantidad de energía que consume. Como demostraron los antropólogos Leslie Aiello y Peter Wheeler, para compensar la cantidad de energía que necesita un cerebro mayor, deben reducirse las exigencias de otras partes del cuerpo al estricto mantenimiento de un índice metabólico básico estable, y sugieren que esa economía tuvo que producirse en los intestinos[22]. A medida que el cerebro aumenta de tamaño, los intestinos deben hacerse menores. Y la única forma de reducirlos es elevando la calidad de la dieta mediante, por ejemplo, un consumo mayor de carne en lugar de alimentos de origen vegetal. Así, el hecho de que el tamaño del cerebro de H. habilis fuera bastante mayor que el de los australopitecos sugiere que la carne se habría convertido en una parte sustancial de la dieta —independientemente de que el reto intelectual que suponía descubrir restos animales constituyera o no una presión selectiva en favor del aumento del cerebro—. En este sentido, más adelante veremos que la necesidad de vivir en grupos mayores tuvo que suponer una presión selectiva mucho más importante.

7 y 8. Los modelos comparados de Glynn Isaac y de Lewis Binford relativos al estilo de vida del primer Homo. En la ilustración superior aparecen los primeros Homo viviendo en grupos sociales mayores y utilizando espacios concretos del paisaje como campamento base para compartir los alimentos. En estos campamentos base se planifica la cooperación basada en la división del trabajo. En la figura inferior se ilustra la interpretación que hace Binford de la misma evidencia, pero aquí los individuos, a lo sumo pequeños grupos, aprovechan la carne y el tuétano de un animal muerto una vez en pasado otros depredadores y carroñeros.

La flexibilidad del comportamiento relativo a la ingestión de carne indica complejidad cognitiva. ¿Pero implica a su vez la existencia de una inteligencia especializada de historia natural? ¿Qué nuevas capacidades cognitivas habría exigido la ingestión regular de carne a la mente de H. habilis?

Habida cuenta del tipo de improntas dentales presentes en los huesos de los yacimientos arqueológicos más antiguos, los restos y esqueletos animales parecen reflejar la competencia de una variedad de animales carnívoros y carroñeros, y muchos de esos competidores tuvieron que representar una amenaza para los miembros de H. habilis. Conocer el comportamiento y la distribución de los carnívoros tuvo que ser, por consiguiente, crucial para el primer Homo: la competencia entre los distintos carnívoros pudo representar una amenaza, pero también una posible oportunidad de carroñeo. En este sentido, H. habilis no habría podido explotar animales muertos si no hubiera dominado el arte de descifrar claves visuales inanimadas, como son las huellas y los rastros de animales. Al revés que los simios no antropomorfos, que los chimpancés y que nuestro antepasado común de hace 6 millones de años, los miembros de H. habilis habrían sido capaces de leer las claves visuales que indicaban que un carnívoro rondaba por los alrededores.

En un plano más general, el paso a una dieta más rica en carne habría requerido una capacidad más sofisticada para predecir el emplazamiento de los recursos que la de los australopitecinos, predominantemente vegetarianos. En un medio con abundancia de depredadores, la búsqueda errática de animales vivos o muertos, o de claves visuales indicativas de la localización de los restos, no es la hipótesis más probable. A diferencia de las plantas comestibles, los animales son móviles y los restos de animales muertos pueden desaparecer en un lapso relativamente corto de tiempo en las fauces de una serie de carnívoros, incluidas las hienas y los buitres[23]. No basta con almacenar información y construir un mapa mental de su distribución, algo que, como hemos visto, pueden hacer los chimpancés por lo que a la distribución de plantas y percutores se refiere. Los miembros de H. habilis seguramente habrían necesitado un dispositivo cognitivo adicional, esto es, la capacidad para servirse de sus conocimientos de historia natural para elaborar hipótesis sobre el emplazamiento de animales vivos o muertos.

La evidencia relativa a la capacidad de los miembros de H. habilis para predecir la distribución de recursos procede de la recuperación de nódulos líticos en lugares alejados de las fuentes de materias primas y también de conjuntos incompletos de desechos de talla en yacimientos arqueológicos, que reflejan el transporte de nódulos y piedras sin tallar a través del paisaje. Esas piedras o artefactos no se trasladaron a grandes distancias: el máximo parece ser de unos diez kilómetros, pero las distancias recorridas suelen ser mucho menores[24]. La pauta predominante es el uso sumamente local de materias primas. Pero el hecho de que algunos ítems se transportaran, seguramente para construir escondrijos, indica que H. habilis poseía mapas mentales de la distribución de las materias primas y, por lo tanto, que podía anticipar el futuro uso de útiles en actividades de subsistencia[25]. Parece haber tres diferencias importantes entre el transporte lítico de H. habilis y el transporte de percutores por parte de los chimpancés del Tai. En primer lugar, el transporte de útiles por parte de H. habilis evidencia una escala espacial mayor que la de los chimpancés. En segundo lugar, los chimpancés trasladan piedras a lugares fijos (nogales, por ejemplo), mientras que el lugar de destino de los útiles de H. habilis cambiaba continuamente en función del emplazamiento de los animales muertos. Y en tercer lugar, lo más probable es que los miembros de H. habilis transportaran los alimentos que debían procesarse hasta el lugar donde se encontraban los útiles (y no a la inversa), y que con frecuencia trasladaran tanto útiles como alimentos de fuentes distintas a un tercer emplazamiento.

Hasta ahora, la evidencia procedente del registro arqueológico se ha decantado a favor de un desarrollo considerable de módulos mentales susceptibles de potenciar la interacción con el mundo natural. Pero existe también evidencia contraria, que nos previene contra toda inferencia relativa a una inteligencia avanzada de historia natural. Por un lado, gran parte de la actividad de H. habilis parece constreñida a una gama mucho más limitada de ambientes que la de los humanos representados en el registro fósil de hace 1,8 millones de años. Considerado a una escala espacial muy amplia, no es probable que ningún Homo anterior a H. erectus saliera de su medio evolutivo africano[26]. Incluso en la región del África oriental, la actividad de H. ha-bilis parece centrada en una gama muy estrecha de microambientes, en contraste con la amplia gama de medios que explotó H. erectus, por no hablar de los humanos modernos. Casi toda la actividad de H. habilis aparece «atada» a los confines de los recursos permanentes de agua[27].

Esta «atadura» de los focos de actividad a los elementos naturales aparece reflejada en la estructuración de los yacimientos arqueológicos de la garganta de Olduvai. Yacimientos como el de FLK Norte I y el de MNK Principal II presentan distribuciones artefactuales verticales en varios de sus estratos[28]. Todo apunta a que los homínidos volvieron una y otra vez a estos lugares a pesar de los profundos cambios faunísticos, climáticos y paisajísticos acaecidos en la región. La diversidad que presentan los restos faunísticos de los yacimientos en cuanto a tamaño corporal y a preferencia de hábitat sugiere que los miembros de H. habilis sí recorrieron ampliamente toda una variedad de microambientes para procurarse carne El hecho de que esta se transportara de forma reiterada al mismo tipo de contexto medioambiental indica la ausencia del comportamiento flexible propio de una completa inteligencia de la historia natural[29].

Resumamos ahora la evidencia que tenemos sobre la mente de H. habilis y su interacción con el mundo natural. Podemos empezar a partir de una capacidad básica para elaborar una gran base de datos y mapas sobre las características y la distribución de los recursos, tal y como descubrimos en la mente del antepasado común en el capítulo anterior. Esta capacidad básica aparece ahora complementada con una cierta habilidad para desarrollar hipótesis sobre el emplazamiento de los recursos y sobre el uso de claves visuales inanimadas. Pero por otro lado, los miembros de H. habilis siguen moviéndose en un marco medioambiental relativamente estrecho, y gran parte de sus actividades están «atadas» a rasgos naturales. Parece que hemos llegado a una conclusión parecida a la de la inteligencia técnica: la evolución ha ido colocando nuevos fundamentos para una capilla de inteligencia de la historia natural, pero los muros aún no están terminados y la inteligencia general continúa desempeñando un rol dominante a la hora de pensar el mundo natural.

En el capítulo anterior veíamos que el antepasado común de los humanos modernos y de los chimpancés de hace 6 millones de años ya tenía un ámbito separado de inteligencia social. ¿Qué había cambiado —si es que había cambiado— en la naturaleza de la inteligencia social en tiempos de H. habilis?

Para contestar a esta cuestión es preferible empezar con una breve digresión encarando primero los problemas de la vida en grupo, los seriales y el tamaño del cerebro. En términos generales, cuanta más gente elegimos para compartir nuestra vida, tanto más compleja se hace esa vida: y tantas más opciones tendremos de modelos posibles de con quién compartir los alimentos o el sexo, y cada uno de esos modelos tendrá una cantidad mayor y más diversificada de relaciones con otros miembros del grupo. Supone un esfuerzo considerable averiguar quién es amigo de quién, quiénes son nuestros enemigos y quién guarda rencor o deseo, para luego poder decidir con quién entablar amistad sin que tus otros amigos se molesten. Todos nosotros tenemos cierta experiencia en este campo. De hecho parece que nos divierten las maniobras sociales, que se exacerban a medida que el grupo va creciendo, sobre todo si somos espectadores. ¿Por qué si no son los seriales tan populares? Cuando un nuevo actor se incorpora al guión los estragos que causa en las relaciones sociales preexistentes son evidentes. Siempre hay alguien que acaba con el corazón roto, y otros con dolor de cabeza.

No es extraño, pues, que entre los primates actuales se aprecie una fuerte relación positiva entre el tamaño del grupo y el tamaño del cerebro: aquellas especies que tienden a un estilo de vida terrestre en grandes grupos tienden a presentar cerebros mayores. Necesitan el poder procesador del cerebro para rastrear el mayor número de relaciones sociales que surgen cuando los grupos aumentan de tamaño. Es lo que descubrió el antropólogo Robin Dunbar, quien afirmó, en consecuencia, que entre los primates actuales el tamaño del cerebro es una medida directa de la inteligencia social[30]. Dick Byrne abunda en esta tesis cuando descubre una relación positiva fuerte entre el tamaño del cerebro y la frecuencia del engaño en las estrategias sociales: cuanto más complejo es el escenario social, tantos más ardides habrá que utilizar para ganarse más amigos sin que aumenten los enemigos[31].

Una cuestión importante para poder reconstruir la prehistoria de la mente es saber si esas relaciones son generalizables y por lo tanto válidas también para los primates ya extinguidos, como los australopitecinos y H. habilis. La respuesta sería negativa porque, como hemos visto, la mente de H. habilis posee un número de módulos mentales para fabricar útiles e interactuar con el mundo natural mayor que cualquier otro primate actual y estos módulos consumen parte de la potencia procesadora del cerebro. Pero al parecer estas áreas apenas habían iniciado su despegue hace 2 millones de años, de modo que la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del grupo entre los actuales primates también podría ser aplicable a H. habilis.

Robin Dunbar se basó en el volumen de los cráneos fósiles de H. habilis para estimar el tamaño del cerebro. Luego relacionó las cifras resultantes con una ecuación relativa a los primates actuales que asociaba el tamaño del cerebro al tamaño del grupo, para sugerir que los australopitecinos habrían vivido en grupos de un tamaño medio de unos 67 individuos, mientras que un miembro de H. habilis, con un tamaño de cerebro mayor, habría convivido habitualmente con otros 82 miembros de H. habilis, cifras que contrastan con un tamaño de grupo previsto para los chimpancés de 60 individuos. El tamaño del grupo sirve para lo que Dunbar llama el «grupo cognitivo», es decir, el número de individuos sobre los cuales uno tiene conocimiento social, que es distinto del número de aquellos con quienes uno puede vivir diariamente.

Existe buena evidencia circunstancial de que H. habilis habría vivido en grupos mayores que sus antepasados. Si consideramos de nuevo los modernos primates, vemos dos situaciones ecológicas en que los primates eligen vivir en grupos mayores y se enfrentan a los consiguientes retos sociales[32]. La primera se produce cuando hay que enfrentarse al peligro de los depredadores, que es una situación de alto riesgo, en cuyo caso es mejor tener algunos amigos cerca porque así se puede trabajar conjuntamente para repeler un ataque o, en caso de que esa posibilidad falle, se puede aún esperar que el depredador se coma a algún colega antes que a uno. Hoy sabemos que nuestros primeros y más antiguos antepasados fueron presa de los carnívoros; y para probarlo contamos con cráneos que presentan marcas de dientes de leopardo[33]. Y sabemos que su predilección por determinados trozos de carne de animales muertos pudo obedecer a la necesidad de esconderlos de las hienas. Con apenas 1,5 m de altura y como mucho 50 kilos de peso[34] y con sólo un puñado de piedras para lanzar, esos antepasados no estaban especialmente bien equipados para una lucha cuerpo a cuerpo con las hienas. Así que la vida en grupo parece una necesidad para H. habilis.

La otra condición ecológica que favorece la vida en grupo es cuando los alimentos vienen en grandes lotes distribuidos de forma muy irregular por todo el paisaje. Dar con ellos puede ser tarea difícil, pero una vez localizados, el alimento disponible es abundante. Así que suele ser benéfico vivir en el seno de un grupo relativamente grande, buscar lotes de comida individualmente o por parejas, para luego compartir los alimentos con otros miembros del grupo. Al día siguiente puede ser otro el que tenga la suerte de encontrar los alimentos. Este guión podría aplicarse perfectamente a un H. habilis en busca de animales muertos en las sabanas del África oriental hace 2 millones de años. El arqueólogo Mark Lake ha demostrado la plausibilidad de esta hipótesis mediante un modelo de simulación por ordenador protagonizado por un H. habilis que busca restos de animales y donde se ve lo bien que se llevan los diferentes individuos ya sean introvertidos solitarios o extrovertidos sociales[35]. Los fanfarrones gregarios consiguen el premio de la hedionda carne podrida.

Por lo tanto, contamos con buenos criterios ecológicos para creer que H. habilis prefería vivir en grupos relativamente grandes; y el mayor tamaño de su cerebro nos dice que poseía la inteligencia social para ello. En otras palabras, el cerebro más desarrollado de H. habilis indicaría que el área de la inteligencia social era ahora más potente y compleja. ¿Cuáles pudieron ser los nuevos elementos? Tan sólo podemos especular, pero es posible que fueran capaces de procesar más «órdenes de intencionalidad» que sus antecesores, más próximos al chimpancé.

«Órdenes de intencionalidad» es un término que introdujo el filósofo Daniel Dennett para ayudarnos a analizar el funcionamiento de la inteligencia social[36]. Si creo que tú sabes algo, entonces puedo arreglármelas con un «orden de intencionalidad». Si creo que tú crees que yo sé algo, entonces puedo manejar dos órdenes de intencionalidad. Si yo creo que tú crees que mi mujer cree que yo sé algo, significa que puedo incorporar tres órdenes de intencionalidad. Nosotros, los humanos modernos, contamos normalmente con tres órdenes de intencionalidad, si es que creemos en los seriales, que casi siempre tratan de creencias sobre lo que otros creen que un tercero cree, y que al final suelen ser falsas creencias. Parece que nuestro límite serían cinco órdenes de intencionalidad. Daniel Dennett lo demuestra de forma concluyente cuando se pregunta si «tú te preguntas si me doy cuenta de lo difícil que es para ti tener la seguridad de que comprendes si lo que quiero decir es que reconoces que puedo creer que quieres que te explique que la mayoría de nosotros puede registrar, en las mejores condiciones posibles, sólo unos cinco o seis órdenes de intencionalidad[37]». En las mejores condiciones posibles, los chimpancés podrían manejar tan sólo dos órdenes de intencionalidad. Es posible que los nuevos rasgos arquitectónicos de la capilla de la inteligencia social hubieran posibilitado tres o cuatro órdenes de intencionalidad entre los primeros Homo.

En un párrafo anterior decía que los miembros de H. habilis fueron posiblemente «fanfarrones gregarios». Todos los animales pueden llegar a fanfarronear en un sentido metafórico cuando quieren amenazar a otro animal o alardear ante el sexo opuesto. Los pavos reales alardean con sus colas, los gorilas fanfarronean golpeándose el pecho y algunos peces lo hacen tornando su estómago de color rojo. Los miembros de H. habilis también tuvieron que fanfarronear en este sentido, alardeando para impresionar al sexo opuesto o para hacer valer su autoridad en el seno del grupo. ¿Pero fueron literalmente unos «bocazas», es decir, se valieron de palabras para hablar? ¿Tenían capacidad para el lenguaje?

En el capítulo anterior intentamos hablar con los chimpancés, mediante gestos y también mediante teclados de ordenador. Pero ahora tenemos solamente huesos fósiles y útiles líticos de H. habilis para poder hacer preguntas. Observar los útiles de piedra más de cerca no nos servirá de nada. El lenguaje es una capacidad cognitiva modularizada, que depende de sus propios —y únicos— procesos neurales. En cambio, tal como hemos visto en el capítulo 3, la manipulación de objetos y las voces inarticuladas de los niños pequeños en la etapa previa al desarrollo del lenguaje, como en el caso de los chimpancés, derivan de la «inteligencia general» y no de módulos de lenguaje. Cuando vemos a un niño crear un objeto jerárquicamente estructurado deducimos que ese niño también pronuncia sonidos o voces jerárquicamente estructuradas, aunque sólo veamos los objetos. Pero el lenguaje plenamente desarrollado depende de módulos mentales especializados exclusivamente en y para el lenguaje; y no podemos deducir la existencia de estos módulos en la mente de H. habilis a partir del tipo de objetos físicos que produjo[38].

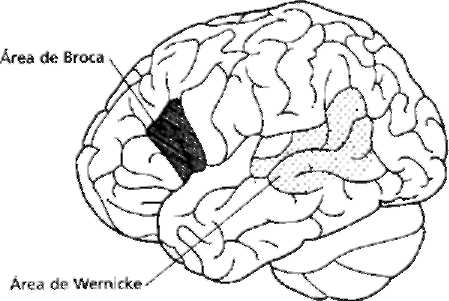

9. Una sección del cerebro que muestra la ubicación del área de Broca y el área de Wernicke. Se cree que ambas están relacionadas con la producción y la comprensión del lenguaje.

¿Podemos inferir una capacidad lingüística a partir de la forma del cerebro? Los procesos neurales responsables de la capacidad para el lenguaje parecen concentrarse en zonas concretas del cerebro, principalmente en el hemisferio izquierdo. En esta zona, parece haber dos áreas especialmente importantes: el área de Broca y el área de Wernicke[39] (véase la figura 9). La gente que ha sufrido un daño en una de estas áreas pierde parte de su capacidad lingüística. Un daño en el área de Broca afectaría sobre todo al uso de la gramática, mientras que si se produce en el área de Wernicke, es la capacidad de comprensión la que queda afectada. Un daño en los tejidos de conexión entre ambas áreas, o en el tejido que conecta ambas áreas al resto del cerebro, puede producir también graves defectos de lenguaje. Pero las relaciones entre determinadas zonas del cerebro y determinados rasgos del lenguaje son complejas y las conocemos mal; todo cuanto sabemos con relativa seguridad es que determinadas áreas del cerebro son importantes para el lenguaje.

Entonces ¿cómo era el cerebro de H. habilis? ¿Se observa un desarrollo de las áreas de Broca y de Wernicke? Nos tendremos que contentar con analizar los moldes del interior de sus cráneos fosilizados[40], confiando en que las protuberancias e improntas de esos moldes reflejen las protuberancias e improntas del cerebro de H. habilis. Cuando menos se trata de un asunto arriesgado. Recordemos que estos fósiles han permanecido bajo tierra durante 2 millones de años, y que con frecuencia se han fosilizado bajo el peso de los sedimentos que se han ido acumulando sobre ellos. Por lo tanto, es probable que las protuberancias e improntas de estos moldes reflejen la estructura del cerebro, pero también las contusiones y deformaciones producidas a lo largo de todo el proceso de fosilización.

El cráneo fosilizado de un espécimen de H. habilis de hace 2 millones de años descubierto en Koobi Fora, y al que se le ha dado el nombre de KNM-ER 1470, está particularmente bien conservado. Lo estudió Phillip Tobias, una autoridad en la evolución del cerebro. Cree apreciar un desarrollo significativo del área de Broca, lo que se ha visto confirmado por el trabajo de otro gran especialista, Dean Falk. En cambio, en el cerebro de los australopitecinos no se aprecia ese desarrollo del área de Broca[41].

Otra clave en favor de la presencia de una inteligencia lingüística podría radicar no en la forma del cerebro, sino en su tamaño. Pero las dos personas que se han ocupado del tema con mayor detalle han llegado a conclusiones opuestas.

El neurocientífico Terrence Deacon afirma que la ampliación del cerebro que tiene lugar en los primeros miembros del linaje Homo conllevó un aumento desproporcionado de la parte del cerebro conocida como el córtex prefrontal[42]. Basándose en una serie de estudios de los circuitos neurales implicados en las voces inarticuladas de los primates y en el lenguaje humano, Deacon afirma que este aumento relativo del córtex prefrontal habría provocado una reorganización de las conexiones en el interior del cerebro, favoreciendo el desarrollo de una capacidad lingüística, si bien seguimos sin saber si esa capacidad estaba lo suficientemente desarrollada hace 2 millones de años como para ser considerada lenguaje.

El antropólogo Robin Dunbar estudió el tamaño del cerebro de H. habilis desde una perspectiva bien distinta[43]. Recordemos que ya nos hemos referido a su trabajo sobre la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del grupo: vivir en un grupo mayor requiere más poder procesador por parte del cerebro para poder gestionar el conjunto de las relaciones sociales en continuo cambio. Cuando viven en grupo, los primates tienen que transferirse información unos a otros y la principal vía para hacerlo es el aseo y espulgo mutuo*. Quién de ellos decide empezar a escudriñar el cuerpo de otro, durante cuánto tiempo y a quién deja mirar mientras dura la sesión, son elementos que sirven a la vez para enviar mensajes sociales y para deshacerse de los parásitos. En el grupo de chimpancés del zoológico de Burgers que hemos mencionado en el capítulo anterior, el aseo entre machos alcanzaba su cénit cuando sus relaciones eran más inestables. Las sesiones de aseo y espulgo entre machos duraban nueve veces más en aquellos periodos que había una hembra en celo en el grupo; De Waal sugiere que el aseo mutuo puede significar un «regateo sexual».

Dunbar descubrió que cuando aumenta el tamaño del grupo, la cantidad de tiempo que dedican los primales al aseo mutuo también es mayor. Y no es porque haya más piojos, sino porque hay que invertir cada vez más tiempo en la comunicación social. Pero el aseo y el despioje consumen tiempo, y hay otras cosas que hacer, como salir a buscar alimentos para comer. Dunbar estima que lo máximo que puede dedicar un primate a despiojar y acicalar a otros puede suponer alrededor de un 30 por 100 de su tiempo. Una vez se ha superado ese límite, el individuo puede considerarse una lumbrera en relaciones sociales, pero también estará muy hambriento y falto de energía para explotar esos conocimientos en beneficio propio o del grupo.

Entonces ¿qué se puede hacer cuando el tamaño del grupo es tan grande que, aun dedicando al aseo mutuo el 30 por 100 del tiempo disponible, muchas relaciones sociales importantes en el seno del grupo escapan al propio conocimiento? Pues bien, tal vez podría utilizarse —o seleccionarse, en términos de evolución— otro medio para transmitir información social. Dunbar sostiene que ese otro medio es el lenguaje. Dice que el lenguaje evolucionó como un medio para intercambiar información social en el seno de grupos relativamente grandes y socialmente complejos, inicialmente como complemento de las sesiones de aseo, y luego sustituyéndolas. El lenguaje puede cumplir esa función porque es un modo mucho más eficaz de transmitir información. Un chimpancé ambidextro puede ser capaz de despiojar y acicalar a dos de sus congéneres a la vez, pero un humano con lenguaje articulado puede charlar con todo aquel que quiera escucharle.

En el próximo capítulo exploraremos esta teoría del origen social del lenguaje más detenidamente, pero aquí habría que preguntar si H. habilis pudo transmitir información social suficiente basándose únicamente en el aseo. Dunbar incorporó sus estimaciones sobre el tamaño del grupo de H. habilis a su ecuación tamaño grupal-tiempo de asco que derivaba de su estudio de los primates contemporáneos. Descubrió que el primitivo H. habilis habría estado justo por debajo del umbral del 30 por 100, con una demanda social de tiempo para dedicar al acicalado del 23 por 100. Con un porcentaje tan alto de tiempo dedicado al aseo, es probable que los individuos capaces de reducir el tiempo dedicado a esa actividad gracias a su habilidad para inferir información social de las voces inarticuladas de otros, o capaces de empezar a incorporar información social en sus propias expresiones, obtuvieran ciertas ventajas selectivas.

La antropóloga Leslie Aiello cree que estas voces inarticuladas pudieron ser análogas a la charla que se ha podido observar entre los modernos babuinos de Celada, y que pudieron servir para canalizar sentimientos de satisfacción y bienestar mutuos[44]. Tal vez fueran análogas asimismo al ronroneo de un gato cuando es acariciado. O tal vez a los suspiros de placer cuando nos acariciamos unos a otros. Esos «ooh», «aah» y «ay» son comunicación social: quiero más, por favor, un poco menos de esto. Dunbar ha afirmado, de hecho, que en nuestros momentos más íntimos se produce una regresión a nuestros antiguos medios de comunicación social —el aseo y acicalado físico— aunque ahora nuestro cuerpo ya no esté cubierto de pelo ni (esperamos) de piojos ni pulgas.

En algunas catedrales e iglesias es más fácil entrar que en otras. Una de las que he visitado recientemente es la iglesia de la pequeña ciudad francesa de Angles. Las puertas principales estaban cerradas y hubo que buscar una pequeña entrada lateral. Una vez en el interior, al principio estaba tan oscura que a duras penas podíamos movernos. Visitar la iglesia fue como intentar visitar la mente de Homo habilis. Con un registro arqueológico tan pobremente preservado, y sin especies vivas que permitan establecer una analogía apropiada, encontrar el camino de entrada a esta mente prehistórica ha sido sumamente difícil. Puede que los útiles líticos de Olduvai hayan abierto una grieta en la puerta de la catedral. Pero mirar a través de ella ha sido como los primeros momentos en la iglesia de Angles: todo está oscuro y sombrío, y es difícil discernir realmente el diseño arquitectónico básico, y mucho menos apreciar los detalles.

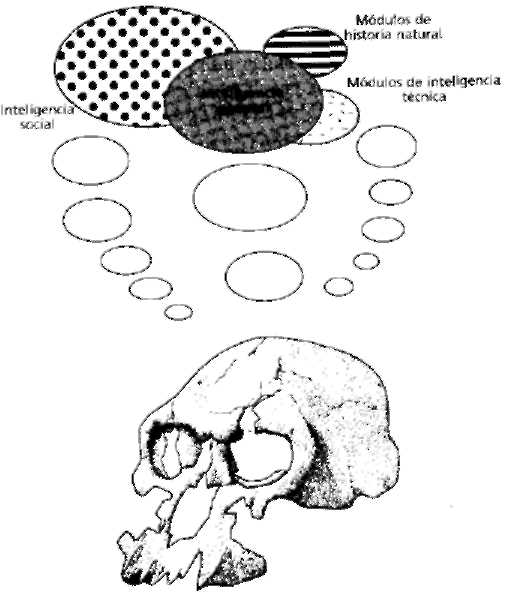

Cuando mis ojos se fueron acostumbrando a la falta de luz en la iglesia de Angles, quedé sorprendido por la simplicidad de la construcción; había sólo una sencilla nave con muros de piedra desnudos y reclinatorios de madera sin adorno alguno. Unas pocas velas quemaban en una pequeña capilla. No sé por qué me esperaba algo más elaborado, arquitectónicamente más complejo y con decoraciones ornamentadas. Siento lo mismo respecto de lo que he logrado ver de la mente de H. habilis. La primera aparición de útiles líticos supone un acontecimiento tan enorme en la prehistoria humana —es, efectivamente, el punto de partida de la disciplina de la arqueología— que esperamos verla ribeteada de determinados eventos cognitivos mayores. Pero la mente de H. habilis de hace 2 millones de años no parece ser más que una versión elaborada de la mente del antepasado común de hace 6 millones de años, sin ningún cambio fundamental en el diseño (véase la figura 10). Ahora resumiré brevemente cuanto hemos visto en la mente de H. habilis.

El comportamiento productor y proveedor de H. habilis es ciertamente más complejo que el de los chimpancés y que el que esperarnos del antepasado común. Tanto la producción de útiles líticos como la explotación regular de restos de animales muertos demandaban procesos cognitivos especializados de los que carece la mente del chimpancé, H. habilis parece haber entendido la dinámica de fractura de la piedra y haber sido capaz de formular hipótesis acerca de la distribución de los recursos, dos cosas que seguramente trascienden la capacidad de inteligencia general que domina el comportamiento productor y proveedor del chimpancé. Pero no parece que estos procesos cognitivos especializados de la mente de H. habilis se hallen dentro de una matriz de otros procesos especializados relacionados con la misma área de actividad. Parece que la inteligencia general siguió desempeñando un papel importante en el comportamiento productor y proveedor de H. habilis. De ahí que la fabricación de artefactos líticos y la explotación de restos de animales muertos parezcan estar plenamente integradas, como si fueran parte de un único flujo de actividad, similar a lo que observábamos en el comportamiento productor y proveedor de los chimpancés.

10. La mente del Homo primitivo. Se trata del cráneo de H. habilis conocido como KNM-ER 1470, descubierto en 1972 en Koobi Fora, Kenia, y datado en 1,9 millones de años.

La inteligencia social se ha hecho más compleja y poderosa que la que encontramos en la mente del chimpancé. Pero continúa tan separada e independizada del pensamiento «técnico» (producción de útiles) y proveedor como en la mente del chimpancé. No hay evidencia de que H. habilis usara útiles en sus estrategias sociales. Como hemos visto anteriormente, la forma de los útiles olduvayenses no parece reflejar más que el carácter del nódulo original y el número de lascas talladas. Los útiles no incorporan información social, como ocurre entre los humanos modernos. En el registro arqueológico tampoco hay ejemplos de estructura espacial de los yacimientos arqueológicos que pudieran reflejar un uso social del espacio. La cultura material no se utilizó en las estrategias sociales, aunque es forzoso concluir que estas estrategias sociales fueron aún más complejas y maquiavélicas que las que observamos actualmente entre los chimpancés.

Pero puede que esta mayor complejidad social tuviera una influencia pasiva en el comportamiento técnico y proveedor de H. habilis. Como hemos mencionado en el capítulo anterior, la complejidad del comportamiento cazador y técnico de los chimpancés del Tai, a diferencia de los de Combe, puede atribuirse en parte a su mayor tamaño grupal y a la mayor intensidad de sus relaciones sociales. Estas ofrecen mayores oportunidades para el aprendizaje social y para la transmisión cultural de pautas de comportamiento. Desde esta perspectiva, gran parle del aumento de la complejidad del comportamiento de H. habilis respecto de la conducta de nuestro antepasado común, en relación a la manufactura de útiles líticos y a la explotación de restos de animales muertos, podría explicarse sencillamente como un efecto-prolongación de la mayor complejidad social. La frecuente referencia al concepto de «compartir alimentos» al analizar el comportamiento del Homo primitivo es probablemente engañosa. Sería más adecuado considerarlo como un «robo tolerado». En el contexto del drama que es nuestro pasado, el poder suplementario y la complejidad de la inteligencia social parecen ser los rasgos más importantes a la hora de explicar la acción de la escena segunda del segundo acto.

En resumen, los diseños arquitectónicos que heredaron los miembros de H. habilis contenían los códigos para la construcción de una catedral mental que tenía, al parecer, el mismo diseño básico que la mente de nuestro antepasado común de hace 6 millones de años. 1.a nave era mayor, la capilla de la inteligencia social más elaborada, los muros de las capillas de la inteligencia técnica y de la inteligencia de la historia natural algo más altos e incorporaban más módulos. Pero esas capillas seguían siendo incompletas.