Capítulo 4

Una nueva propuesta sobre la evolución de la mente

Los «guías» que en el capítulo anterior nos han acompañado en nuestra visita de la mente moderna deseaban saber cómo funciona la mente hoy en día y cómo se desarrolla en la infancia. Pero lo que a mí me interesa es la historia de su evolución. Dada mi formación de arqueólogo, siempre que me encuentro ante una estructura compleja busco identificar las distintas fases de su evolución, ya se trate de una piedra tallada o de la mente moderna. Mediante algunas pinceladas intentaré explicar la forma en que, en mi opinión, habría que abordar la mente, y para ello me propongo contar de forma breve mi propia experiencia en una excavación arqueológica.

Durante mis vacaciones de verano, siendo estudiante, trabajé en la excavación de la abadía benedictina medieval de San Vincenzo, en Molise, Italia[1]. Yo supervisaba la exploración de un edificio especialmente complejo, que se llamaba la «Iglesia Sur». Esto significaba descubrir, registrar e interpretar una vasta serie de muros, pavimentos y tumbas: los vestigios de un considerable palimpsesto de construcciones. ¿Cómo hacer para arrancar de los muros y demás restos los secretos de la historia de la abadía, sus fases arquitectónicas y su cronología? Gran parte del trabajo arqueológico consiste en ir escarbando y destapando con sumo cuidado el pasado, estrato por estrato. Exige asimismo estudiar las complejas yuxtaposiciones de muros hechos por otros, para deducir cuáles son anteriores y cuáles posteriores. Luego esos muros deben fecharse, tomando habitualmente como referencia los distintos tipos de cerámica hallados en los depósitos próximos del pavimento. Luego, todas estas técnicas de detección arqueológica se combinan para recrear, de la mejor manera posible, las fases arquitectónicas del edificio. En el caso de la Iglesia Sur, dedujimos que hubo cinco fases en total, que abarcaban los primeros 1000 años d. C. y culminaban con una sofisticada construcción de varias plantas que cobijaba gran parte de las preciadas reliquias de la abadía. Las transiciones entre las distintas fases habían comportado la demolición y construcción de muros, la pavimentación de nuevos suelos, la adición de nuevas plantas y el bloqueo de puertas.

La evidencia sobre la mente moderna aportada por los psicólogos en el capítulo anterior me hace pensaren nuestro trabajo en la Iglesia Sur de San Vincenzo, o en cualquier iglesia o catedral moderna. La tarea de este capítulo es idéntica a la que había que realizar una vez acumulada toda la información procedente de las excavaciones de la Iglesia Sur: identificar una serie de fases arquitectónicas.

En este corto capítulo propondré una historia de la evolución de la mente dividida en tres fases arquitectónicas. De ese modo contaremos con un marco para abordar el resto de mi estudio; los dalos arqueológicos que analizaremos en capítulos posteriores servirán para valorar, depurar, desarrollar y fechar este marco de referencia. Sin ese marco, aunque sea provisional, los datos sencillamente nos desbordarían, y no sabríamos qué es lo que tenemos que buscar ni lo que puede significar. Para proponer estas fases me basaré en las leonas expuestas en el capítulo anterior. También utilizaré una de las ideas más importantes de la biología, y que ha sido relevante para el estudio de la evolución desde los tiempos de Aristóteles, pese a que en las últimas dos décadas ha perdido su antigua posición dominante: se trata de la idea de recapitulación, o de que «la ontogenia sigue a la filogenia».

Introduje muy someramente esta idea en el capítulo anterior. En esencia, la recapitulación significa que la secuencia de los estadios evolutivos por los que atraviesan los pequeños de una especie, su ontogenia refleja la secuencia de las formas adultas de sus antepasados, su filogenia. Ernst Haeckel avanzó esta idea en su ley biogenética de 1866: «la ontogenia es la recapitulación breve y rápida de la filogenia[2]». Según Hacckel, en el curso de la evolución el ritmo de desarrollo se había acelerado y, por consiguiente, las formas ancestrales adultas habían sido proyectadas, o «comprimidas», en los estadios infantiles de sus descendientes.

Stephen Jay Gould registra el origen y la historia de esta idea en un libro muy influyente titulado Ontogeny and Phylogeny (1977). Explica el autor que los paralelismos entre desarrollo y evolución están presentes en todo el mundo biológico, y que muchos científicos del siglo XIX y principios del XX pensaron que la recapitulación constituía la clave para entender el pasado, Gould cita un texto del biólogo E. Conklin de 1928: «la recapitulación prometía revelar no sólo la ascendencia animal del hombre y la línea de su descendencia, sino también el método para conocer el origen de sus facultades mentales, sociales y éticas[3]». Jean Piaget, el psicólogo evolutivo más influyente de los años sesenta y setenta, simpatizaba con la idea de los paralelismos entre ontogenia y filogenia, aunque sin adoptar una posición explícita sobre la recapitulación. Pero como veíamos en el capítulo anterior, el arqueólogo Thomas Wynn se sirvió de la idea de recapitulación para inferir la inteligencia de nuestros antepasados, basándose en las fases evolutivas de la mente propuestas por Piaget. La psicóloga Kathleen Gibson ha escrito recientemente que «entre los estudiosos más serios de la evolución cognitiva y lingüística, las perspectivas ontogénicas se han convertido en la norma, no en la excepción[4]»

En cuanto a la relación entre ontogenia y filogenia, hoy los biólogos adoptan un punto de vista algo más liberal que Haeckel. Por ejemplo, Stephen Jay Gould opina que si bien existe evidencia en favor del desarrollo acelerado de algunos rasgos, tal como propuso Haeckel, y por lo tanto de un reflejo de formas adultas ancestrales en los estadios infantiles de los descendientes, también hay evidencia de lo contrario: una ralentización en el desarrollo de otros rasgos provoca que ciertos rasgos infantiles de los antepasados aparezcan en los descendientes adultos. Este proceso se conoce como neotenia, y se cree que es tan común como la recapitulación. Un ejemplo paradigmático es el asombroso parecido que presentan los chimpancés jóvenes con los humanos adultos, una semejanza que se pierde en los chimpancés maduros. Por consiguiente, si la idea de recapitulación tiene algún valor, habrá que buscarlo en el estudio de los órganos individuales, no en los organismos entendidos globalmente.

Gould dedica la mayor parte de su libro a la idea de neotenia, y demuestra que es de una importancia crucial para la comprensión de la evolución humana. Pero como han argumentado Kathleen Gibson y el psicolingüista Andrew Lock, mientras que la neotenia puede ayudar en la explicación del desarrollo morfológico de los humanos modernos, no sirve para el desarrollo de la inteligencia y el conocimiento[5] pues ambos no siguen siendo infantiles durante el desarrollo, como sucede con la forma del cráneo, por ejemplo. Además, si existen paralelos entre el desarrollo y la evolución de la mente, la recapitulación parece el marco más plausible, no la neotenia[6]. Cada vez me siento más escéptico de adoptar la noción de recapitulación y propongo una serie de fases arquitectónicas para la evolución de la mente. Mi escepticismo se debe a dos razones. Primera, tal como Gould describe en La falsa medida del hombre (1981), la idea de recapitulación «ofrecía un criterio irresistible[7]» a los científicos de los siglos XIX y XX para poder clasificar los distintos grupos humanos en superiores e inferiores, dando así apoyo seudocientífico a las ideologías racistas y sexistas. De modo que, aun cuando estas ideologías reflejen una interpretación errónea y un uso indebido de la idea de recapitulación, lo cierto es que este concepto debe usarse siempre con gran prudencia. La segunda razón de mi escepticismo es que no tengo la convicción teórica de que se produzca necesariamente la recapitulación de la evolución de la mente durante el desarrollo. Si tiene lugar, estoy convencido de que lo más probable es que se manifieste en forma de grandes paralelismos, y no en forma de una correspondencia estricta entre estadios filogenéticos y ontogénicos.

Sea o no correcta la recapitulación de la mente, lo cierto es que supone un medio para establecer el marco de las posibles fases arquitectónicas necesarias para proseguir mi estudio[8]. Porque si ignorase la idea de recapitulación, podría significar una oportunidad perdida, rozando la negligencia académica. Después de todo, poseo ya información suficiente sobre el desarrollo de la mente infantil, tal como he descrito en el capítulo anterior, y cuando esté llegando al final de mi estudio también espero tener información sobre la evolución de la mente basándome en los materiales del registro arqueológico y fósil. Adoptando la idea de recapitulación se abre un interrogante fascinante: ¿veremos los estadios evolutivos de la mente infantil actual reflejados en paralelo en la evolución de la mente humana ancestral?

En el capítulo anterior analizábamos el trabajo de varios psicólogos evolutivos, especialmente de Patricia Greenfield, de Annette Karmiloff-Smith, de Susan Carey y de Elizabeth Spelke. Basándome en general en sus respectivos trabajos propondré las fases arquitectónicas de la evolución de la mente. Digo «en general» porque creo que también se pueden hallar claves en todos aquellos psicólogos cuyo trabajo hemos comentado en el anterior capítulo, claves que de hecho avalan las fases propuestas que se manejan en los estudios del desarrollo infantil.

Tres fases para la evolución de la mente

Ahora sólo presentaré las tres grandes fases arquitectónicas de la evolución de la mente que servirán de marco para interpretar los datos arqueológicos y fósiles en próximos capítulos, y para trabajar con ellos en el resto de este capítulo.

Fase 1. Mentes dominadas por un área de inteligencia general: una serie de reglas para el aprendizaje general y para la toma de decisiones.

Fase 2. Mentes donde la inteligencia general se ha visto complementada con inteligencias especializadas múltiples, dedicadas cada una de ellas a un área específica de conducta, y funcionando aisladamente unas de otras.

Fase 3. Mentes donde las múltiples inteligencias especializadas parecen trabajar conjuntamente, con un flujo de conocimientos y de ideas entre las distintas áreas de conducta.

La correspondencia entre estas fases y los procesos de desarrollo descritos en el capítulo anterior debería estar clara. La primera fase tiene su paralelo en los procesos de aprendizaje general considerados decisivos en el niño; la segunda establece un paralelo entre la modularización de la mente y el desarrollo de pensamientos y de conocimientos especializados; y la tercera se corresponde con lo que Karmiloff-Smith describe como «la redescripción representacional» y que Carey y Spelke denominan «mapas transversales interáreas», cuando múltiples áreas de actividad pueden acceder y utilizar el conocimiento ahora disponible[9].

Estas tres grandes fases se sugieren tan sólo a título de marco teórico para orientar mi estudio a partir de aquí. Deseo dedicar el resto de este capítulo a la elaboración de este marco. Aún hay otras claves por extraer de las aportaciones realizadas por los psicólogos analizados en el capítulo precedente sobre la mente moderna.

También es importante clarificar la relación entre desarrollo y evolución. Como recalcaba Stephen Jay Gould en Ontogeny and Phylogeny, cuando hablamos de evolución nos referimos normalmente a la evolución de las formas adultas de las especies del pasado. Pero al igual que ocurre con cualquier individuo hoy en día, un australopitecino o miembro de una especie primitiva de Homo conoció un periodo de desarrollo, que posiblemente comportó una serie de cambios sustanciales en su mente. Hay, por consiguiente, un potencial considerable para confundir desarrollo y evolución de la mente. Intentaré clarificar la relación sirviéndome de una analogía entre la mente y una catedral.

La mente-catedral

Podemos comparar la mente de una persona con una nueva catedral que se va construyendo a medida que esa persona pasa de la infancia a la madurez. Se construye según unos diseños arquitectónicos codificados en la constitución genética de esa persona, tal como la ha heredado de sus padres, y bajo la influencia del medio concreto en que se desarrolla. Como todos nosotros poseemos una constitución genética y un medio evolutivo distintos, lodos tenemos una mente única. Pero como miembros de la misma especie, compartimos semejanzas importantes en los diseños arquitectónicos que heredamos y en las mentes que desarrollamos.

Esta situación fue la misma para todos nuestros antepasados. Pero la evolución ha ido constantemente remendando y modificando los diseños arquitectónicos. Determinadas mutaciones genéticas provocaron un sinfín de cambios aleatorios, la mayoría sin efecto sobre la mente. Algunos de ellos tuvieron efectos negativos: los proyectos «tocados» no sobrevivieron mucho tiempo en la dotación genética porque los individuos con esas mentes tocadas quedaron rezagados respecto a otros individuos en la obtención de recursos y de parejas sexuales. Otras mutaciones tuvieron efectos benéficos, al permitir que los individuos compitieran con mayores garantías de éxito y transmitieran a la siguiente generación esos diseños arquitectónicos «mejorados». Es evidente que a medida que esas mutaciones tenían lugar, el medio también iba cambiando. Nuestros antepasados tuvieron que afrontar constantemente nuevos problemas, que requerían nuevos procesos mentales para su resolución: diferentes construcciones para diferentes clases de medio.

Gracias a los efectos asociados de la variación causada por las mutaciones genéticas aleatorias, por la herencia, por el éxito reproductivo diferencial y por el constante cambio medioambiental, el conjunto de diseños arquitectónicos evolucionó. En otras palabras, fue moldeado por la selección natural[10]. Es posible que los diseños arquitectónicos sufrieran continuos retoques, pero ninguno de ellos empezó nunca desde cero. La evolución no tiene la opción de volver al diseño inicial para empezar otra vez desde el principio: sólo puede modificar lo que es anterior. Esto es, evidentemente, lo que explica que sólo entendiendo la prehistoria de la mente podremos entender la mente moderna. Lo que explica, pues, que la ontogenia puede contener claves para descifrar la filogenia. Y es la razón que nos lleva a analizar la catedral de la mente moderna en busca de claves que nos permitan descifrar la arquitectura de las mentes del pasado.

También sabemos que aun cuando dos catedrales compartan el mismo diseño arquitectónico, eso no significa que su aspecto sea exactamente idéntico, por la sencilla razón de que han sido construidas en distintos medios. El tipo de piedra, la topografía y la mano de obra habrán sido distintas. Es imposible separar la influencia del medio y del diseño arquitectónico en la obra acabada, diciendo, por ejemplo, que tal o cual rasgo se debe a uno u otro. Lo mismo pasa cuando se intenta comprender el carácter de la mente moderna: es imposible separar la influencia de los genes y la del medio en que se ha desarrollado. En el capítulo anterior hemos visto distintas catedrales modernas, es decir, distintas mentes infantiles y adultas, mentes de catedráticos de Cambridge y mentes de los bosquimanos del Kalahari, mentes de brillantes matemáticos y mentes que padecen patologías diversas, como el autismo. Varios psicólogos nos han guiado en esa tarea, todos ellos intentando identificar los rasgos comunes y más relevantes de las mentes modernas, pero todos haciendo hincapié en características distintas. En mi opinión todos ellos subvaloran la importancia de las ensambladuras y los cambios que se operan en la concepción y función de los edificios a lo largo de su dilatada historia. Obviamente no era ese su objetivo ni su principal interés: su interés se centraba en comprender cómo funciona hoy la mente moderna. Pero a mí me interesa la historia arquitectónica, así que vuelvo a aquellas tres fases que he mencionado anteriormente para poder elaborarlas en función de mi analogía entre mente y catedral (véase el recuadro de la p. 75).

Fase 1

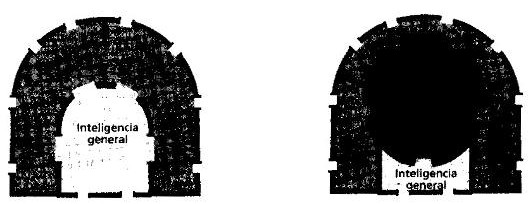

Mentes dominadas por una nave central de inteligencia generalizada

Las mentes de la primera fase propuesta poseen sólo una única nave donde tienen lugar todos los servicios o, lo que es lo mismo, los procesos del pensamiento. La información llega a esta nave a través de una serie de módulos de entrada, en una versión anterior a los módulos que describe Jerry Fodor en su exploración de la mente moderna. Nuestra nave no contiene los complejos sistemas centrales que Fodor veía en la mente. Es una nave de inteligencia general, y sólo unos pocos vestigios de ella sobreviven en la mente moderna. Dos de nuestros guías, Patricia Greenfield y Annette Karmiloff-Smith, encontraron restos de este tipo de inteligencia en las mentes infantiles. Otros dos guías, John Tooby y Leda Cosmides, reconocieron que podría haber vestigios de esta nave en alguna parte de la mente moderna, pero no estaban interesados en encontrarlos, porque creían que la inteligencia general desempeña un papel limitado en la mente moderna. Claro que si yo hubiese elegido otro guía, Jean Piaget, habría visto poco más que esta nave en todas las mentes visitadas. Esta inteligencia general pudo estar constituida por una serie de reglas de aprendizaje y de toma de decisiones de tipo general. Sus rasgos esenciales son que pueden utilizarse para modificar el comportamiento a la luz de la experiencia en cualquier área de conducta. Pero sólo pueden producir comportamientos relativamente simples; el índice de aprendizaje seria lento, los errores serían frecuentes y la adquisición de conductas más complejas estaría bloqueada.

La mente como una catedral

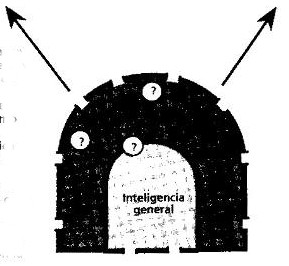

| N.B. Se trata de ilustraciones metafóricas esquemáticas. No tienen implicaciones para la ubicación espacial de los procesos cognitivos en el cerebro. |

|

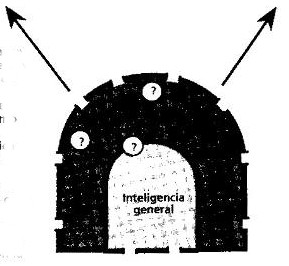

Fase 3:

Dos posibles planos arquitectónicos de las mentes de la fase 3. Representan mentes de comunidades de cazadoras-recolectoras. Los que tenían otros estilos de vida pudieron desarrollar otros tipos de inteligencias especializadas, aunque seguramente la inteligencia social y la inteligencia lingüística son universales.

|

|

|

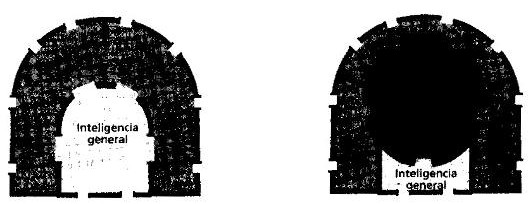

Fase 2:

Mentes como una «nave» de inteligencia general y múltiples «capillas» de inteligencias especializadas. No se sabe con certeza cómo se relaciona la inteligencia lingüística con las demás áreas cognitivas. Como presuponemos que todas las mentes de esta fase pertenecían a personas que vivían de la caza y la recolección, las tres «capillas» son la inteligencia técnica, la inteligencia social y la inteligencia natural.

|

|

|

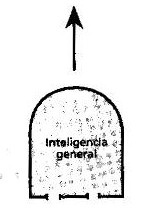

Fase 1:

Mentes como una «nave» de inteligencia general. Las «puertas» representan la entrada de información procedente de módulos relacionados con la percepción.

|

|

Fase 2

Mentes donde se construyen capillas independientes de inteligencias especializadas

Las mentes de esta segunda fase que proponemos se caracterizan por la construcción de una serie de «capillas» de inteligencias especializadas, según la terminología de Howard Gardner, y conocidas también como áreas o facultades cognitivas, según Leda Cosmides y John Tooby. Y de la misma forma que un mayor número de capillas laterales en las catedrales románicas del siglo XII reflejan la creciente complejidad del ritual eclesiástico de la época, así también estas capillas reflejan la creciente complejidad de la actividad mental.

La nave de la inteligencia general sigue presente como un rasgo esencial del diseño arquitectónico. Pero los servicios del pensamiento en la nave quedan ahora ensombrecidos por otros de mayor complejidad que se desarrollan en cada una de las capillas. En cada una de esas inteligencias especializadas hay un montón de módulos mentales estrechamente relacionados entre sí, todos ellos relacionados a su vez con un área específica de la conducta. No es imposible que algunos módulos estuvieran ya presentes de hecho en la fase 1, pero en lugar de agruparse dentro de la correspondiente inteligencia especializada, se habrían diseminado por toda la nave.

Cada inteligencia especializada cuida de un área específica de la conducta y es esencial para el funcionamiento de la mente en su conjunto. Todo el conocimiento relativo a esa área concreta está contenido en esa capilla y no se encuentra más que allí y en ningún otro sitio de la mente. El aprendizaje dentro de cada una de estas áreas de conducta es ahora rápido y con errores mínimos. Pueden adquirirse pautas de conducta más complejas, que pueden modificarse fácilmente con la llegada de nuevas experiencias relacionadas con esa área específica de conducta. De modo que en la fase 2 tenemos mentes con múltiples inteligencias especializadas, o capillas mentales. ¿Cuántas capillas había, y a qué áreas de comportamiento estaban dedicadas?

Sabemos que los planes arquitectónicos relativos a estas mentes evolucionaron y la propia mente se desarrolló en la época en que la población vivía de la caza y la recolección. Y hemos visto en el anterior capítulo que la mente moderna aún contiene módulos que nos permiten un conocimiento intuitivo de la biología, de la física y de la psicología. Lo más probable es que estos módulos sean los fundamentos que han sobrevivido de las capillas/inteligencias que se construyeron hace mucho tiempo en las mentes de esta segunda fase. Por consiguiente, es muy posible que en esta fase hubiera al menos tres capillas/inteligencias:

1. Los vestigios de una psicología intuitiva implican una capilla de inteligencia social, que sirve para interactuar con otros individuos humanos, e incluye módulos para «leer la mente».

2. También aquí los vestigios de una biología intuitiva en la mente moderna sugieren que hubo, en algún momento, una capilla de inteligencia de la historia natural, un conjunto de módulos para comprender el mundo natural, algo esencial para la vida de los cazadores-recolectores.

3. La física intuitiva podría asentarse en los fundamentos supervivientes de una capilla de inteligencia técnica, que existió hace tiempo en las mentes de algunos de nuestros primeros antepasados, y que contendría los módulos mentales para la fabricación y manipulación de útiles de piedra y de madera, incluyendo artefactos para lanzarlos a distancia[11].

Un rasgo importante de estas capillas es que sus muros son gruesos y casi impermeables al sonido procedente del resto de la catedral. No hay acceso de una capilla a otra. En otras palabras: los conocimientos de las distintas áreas de comportamiento no pueden combinarse entre sí. Además, los módulos utilizados para pensar dentro de cada inteligencia se limitan solamente a esa inteligencia. Puede haber excepciones: en determinadas ocasiones los módulos pueden ser utilizados en un área inadecuada de comportamiento —un módulo desarrollado para la interacción social es utilizado para la interacción con animales— pero, cuando esto ocurre, el módulo no puede funcionar eficazmente. Es como si los sonidos que emanan de una capilla se oyeran en el resto de la catedral sumamente amortiguados e indistintos.

Las mentes en esta segunda fase de la evolución cognitiva utilizan las capillas para abordar pensamientos complejos relativos a la fabricación de útiles, a la historia natural y a la interacción social. Pero cuando se requiere un único pensamiento que requiere la conjunción de los conocimientos o módulos de más de una capilla —como, por ejemplo, pensamientos sobre cómo diseñar un útil para cazar un determinado animal—, entonces la mente pasa a depender de la inteligencia general. Por consiguiente, el pensamiento y la conducta situados en la zona interfacial de cada área parecerán mucho más simples que el que depende de una sola área. Sin embargo, la nave sigue siendo una parte esencial del edificio, ya que sin ella la estructura no resistiría.

Podría haber una cuarta capilla en las catedrales de esta fase: la de la inteligencia lingüística. Como veíamos en el capítulo anterior, también está constituida por un conjunto de módulos mentales. Pero ¿pudo la inteligencia lingüística estar alguna vez separada de las demás inteligencias de la mente? Al revés que las otras, en sí misma no cumple ninguna función: las personas no hablan de gramática sin motivo. Y veíamos en el capítulo anterior que Jerry Fodor caracterizaba el lenguaje como uno de los procesos «de entrada» o input, no como un rasgo de los sistemas centrales. Así que hoy, aun reconociendo que pudo existir una capilla de inteligencia lingüística, no podemos concretar su relación arquitectónica con la inteligencia general ni con otras inteligencias especializadas. Es algo que tendrá que esperar a los capítulos finales del libro, cuando contemos con más evidencia.

En el capítulo anterior ofrecíamos gran cantidad de claves relativas a la existencia de esta fase evolutiva de la mente moderna, que refleja en parte la selección de los guías que he elegido. Una de las claves más importantes se encontraba en el estudio del desarrollo infantil. Annette Karmiloff-Smith explica que los niños, tras atravesar una fase donde el pensamiento aparece dominado por la inteligencia general, desarrollan procesos mentales especializados en áreas concretas. Dado el alto grado de variedad de medios en que los niños se desarrollan actualmente, la cantidad y clases de áreas son muy variables; no son necesariamente las más idóneas para la forma de vida cazadora-recolectora. Pero están construidas encima de los restos de los fundamentos de las inteligencias especializadas de la fase 2.

Fase 3

Mentes donde las capillas se han conectado, traduciéndose en una «fluidez cognitiva»

Las mentes de la tercera fase comparten una nueva característica arquitectónica: un acceso directo entre todas las capillas. Con esta característica, los conocimientos antes atrapados dentro de las distintas capillas ahora pueden integrarse. No sabemos muy bien cómo se consiguió ese acceso directo. Algunos de nuestros guías describieron cómo el conocimiento pasaba de unas áreas/inteligencias a otras, como si atravesara puertas y ventanas que se hubieran abierto en los muros de la capilla. Pero uno de ellos, Dan Sperber, creyó ver una «supercapilla», su módulo de la meta-representación. En esta supercapilla hay réplicas del conocimiento procedente de las inteligencias especializadas, de la misma manera que, según Karmiloff-Smith, el conocimiento reverbera en diferentes partes de la mente durante el desarrollo. Es evidente que necesitamos más evidencia para poder describir el diseño arquitectónico específico de las mentes de la fase 3; todo cuanto sabemos por el momento es que la combinación de pensamientos y conocimientos de las distintas inteligencias especializadas es posible y que este hecho tiene consecuencias importantes para la naturaleza de la mente.

Al igual que ocurría en la fase 1, sólo puede manejarse un «único servicio» de pensamiento. Pero estos servicios únicos de la fase 3 se basan en —y armonizan— los servicios previamente separados realizados seguramente durante milenios en cada una de las capillas de la fase 2. Por ejemplo, Howard Gardner destaca que los complejos de inteligencias de la mente moderna funcionan armónicamente y sin fisuras; Paul Rozin, Annette Karmiloff-Smith. Susan Carey y Elizabeth Spelke subrayan la importancia de utilizar los conocimientos en múltiples ámbitos del pensamiento. Además, el servicio único presenta ahora una complejidad que antes no tenía: ya que este servicio único equivale a lo que Jerry Fodor denominaba el sistema central de la mente.

La experiencia ganada en un área de conducta puede ahora influir en la de otra. Ya no existen áreas diferenciadas de conducta. Y aparecen formas de pensar, temas sobre los que pensar y clases de comportamiento totalmente nuevas. La mente adquiere no sólo la capacidad sino también una pasión positiva por la metáfora y la analogía.

Las diferencias entre las mentes de la fase 2 y la fase 3 son análogas a las que existen entre las catedrales románicas y las catedrales góticas que les sucedieron. En la arquitectura gótica el sonido y la luz que emanan de las distintas partes de la catedral pueden fluir libremente por todo el recinto, porque han desaparecido los obstáculos que en forma de gruesos y pesados muros y de bóvedas bajas caracterizaban la arquitectura románica. En un diseño gótico, el sonido, el espacio y la luz interaccionan para producir un sentido de espacio casi ilimitado. Así también, en la arquitectura mental de la fase 3, los pensamientos y los conocimientos generados por las inteligencias especializadas ahora pueden fluir libremente por la mente, o tal vez sólo en torno a la supercapilla. Como reconocieron tanto Arthur Koestler como Margaret Boden. cuando los pensamientos originados en las distintas áreas consiguen unirse, el resultado es una capacidad casi ilimitada para la imaginación. Así que hay que entender las mentes de la fase 3 como estructuras poseedoras de una «fluidez cognitiva».

Pero seguimos sin saber por qué las remodelaciones de la evolución se tradujeron en una capacidad para combinar pensamientos y conocimientos procedentes de las inteligencias especializadas, ni por qué se construyeron en primer lugar las inteligencias especializadas. Pero esto no es importante en este estadio de nuestra investigación. Todo lo que necesitamos por ahora es una historia arquitectónica básica.

¿Cómo datar las diferentes fases de nuestra historia arquitectónica? ¿En qué momento del curso de la evolución humana los diseños arquitectónicos codificaron información para la construcción de sólo una nave central? ¿Cuándo se construyeron por primera vez las capillas? ¿Se construyeron simultáneamente o se introdujeron una a una, para posibilitar el cambio gradual entre las construcciones de la fase 1 y las de la fase 2? ¿Cómo se encajó la capilla de la inteligencia lingüística? ¿Cuándo se creó por primera vez el acceso libre y directo entre las capillas? ¿Cómo se logró este acceso directo? ¿Mediante la construcción de una supercapilla o simplemente abriendo una serie de puertas y ventanas?

Estas preguntas son parecidas a las que plantearía un arqueólogo medievalista a la hora de elaborar un programa de excavaciones para desenterrar una historia arquitectónica. Son las preguntas que tendremos que contestar cuando analicemos la evidencia arqueológica y fósil de la evolución de la mente en los próximos capítulos. Pero un buen arqueólogo o arqueóloga nunca se precipita a la hora de hacer los cortes. Primero intenta descubrir otras claves en el mundo moderno. Contempla el paisaje de su entorno para encontrar una estructura de fecha anterior y no sometida a ulteriores obras que puedan haber destruido el diseño original. En efecto, pocos años después de excavar en San Vincenzo pude acompañar al director de aquellas excavaciones al sur de Albania donde pudimos ver, intactas, estructuras monásticas del siglo IX, y construidas según planos arquitectónicos similares a los utilizados para las edificaciones de San Vincenzo, que habíamos intentado reconstruir a partir de poco más que algunos fragmentos de muro y de fundamentos.

Por consiguiente, tendremos que permanecer en el mundo moderno durante un capítulo más. Pero en el paisaje que exploraremos ahora no hay iglesias ni abadías, sino chimpancés que lo pueblan. Intentaremos descubrir la arquitectura de la mente del chimpancé, porque es más que probable que comparta determinados rasgos con la mente del antepasado común de hace 6 millones de años. En este sentido, ya se puede levantar el telón del primer acto de nuestra prehistoria.