La evolución de la mente

El factor decisivo para la evolución de la mente moderna fue el paso de una mente diseñada como una navaja suiza a una mente con fluidez cognitiva, es decir, el cambio de una mentalidad especializada a una generalizada. Ese cambio permitió diseñar útiles complejos, crear arte y creer en ideologías religiosas. Además, como ilustro en los recuadros de las páginas 210 y 211, el potencial para otros tipos de pensamiento que son importantes para el mundo moderno estaba ahora al abasto de la fluidez cognitiva. Lo mismo cabría decir de la aparición de la agricultura, como explicaré en el epílogo, puesto que la agricultura y sus consecuencias constituyen, efectivamente, el epílogo cultural de la evolución de la mente.

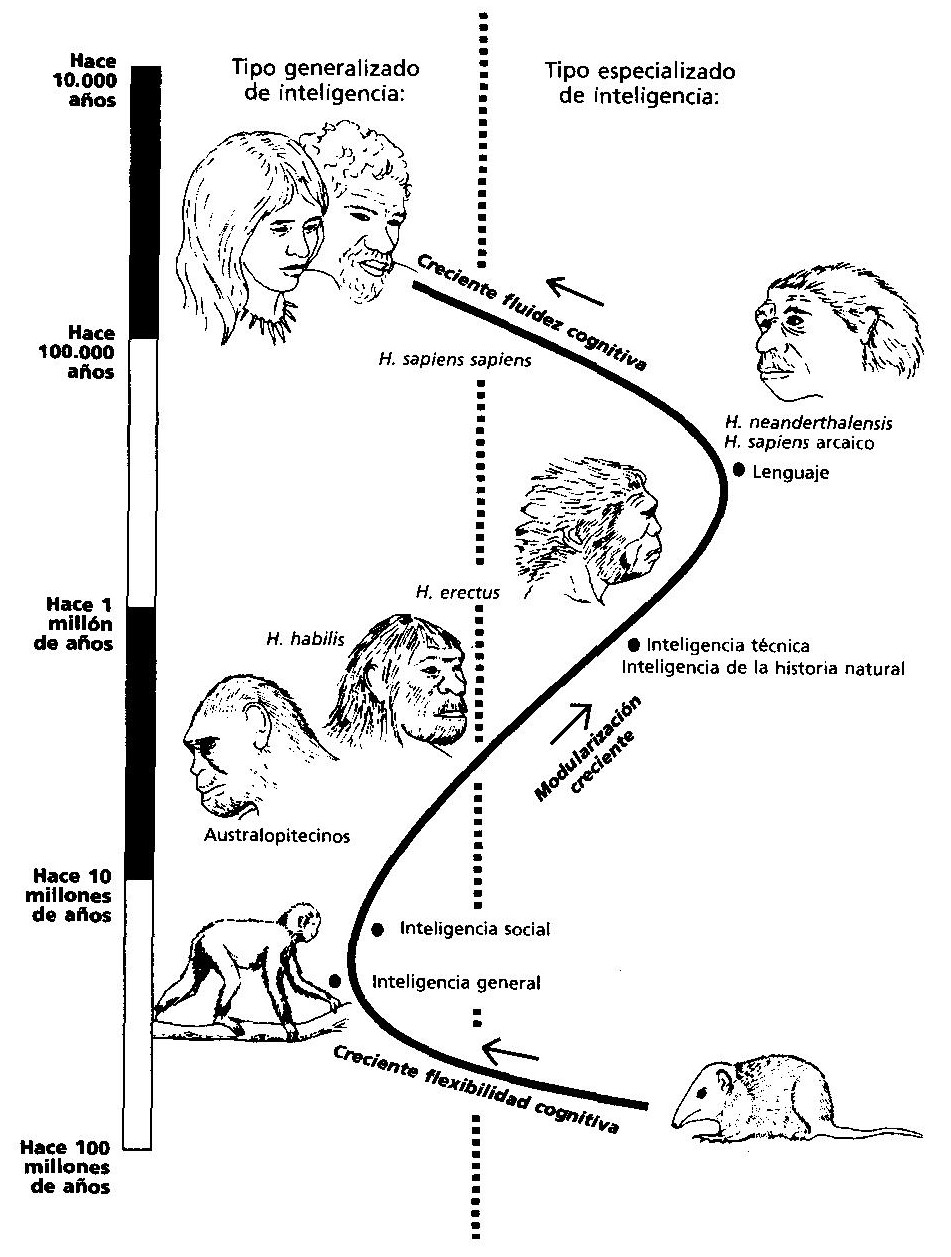

El cambio de una mentalidad especializada a una de tipo general hace entre 100 000 y 30 000 años supuso una «digresión» considerable en la trayectoria de la evolución. Los 6 millones de años de evolución anteriores habían conocido una especialización creciente de la mente. A la inteligencia social ya presente en la mente del antepasado común se fueron añadiendo, en antropomorfos y humanos, primero la inteligencia técnica y la inteligencia de la historia natural, y más tarde la inteligencia lingüística. Pero lo más extraordinario es que este reciente cambio en la manera de pensar, de una especializada a otra general, no fue la única digresión que tuvo lugar en el curso de la evolución de la mente moderna. Si, respecto a la evolución de la mente, tenemos en cuenta los 65 millones de años de evolución de los primates y no sólo los 6 millones de años de esta prehistoria, constatamos una oscilación entre maneras de pensar especializadas y generalizadas.

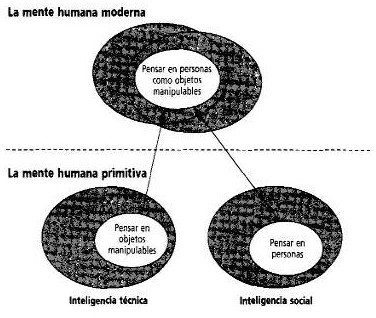

Las actitudes racistas, un producto de la fluidez cognitiva

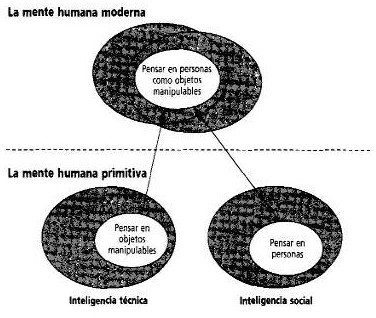

| En el capítulo 9 decía que la fluidez cognitiva posibilitaba el pensamiento antropomórfico y totémico, dado que ta accesibilidad reciproca entre las áreas de la inteligencia de la historia natural y de la inteligencia social permitió pensar a los individuos como animales, y a los animales como personas. Las consecuencias de una integración de la inteligencia técnica y la inteligencia social son más serias. La inteligencia técnica se había dedicado a pensamientos de objetos físicos, que carecen de emociones y de derechos porque carecen de mente. Los objetos físicos pueden ser manipulados a voluntad para cualquier finalidad que uno desee. La fluidez cognitiva crea la posibilidad de pensar en las personas de la misma forma. Todos conocemos este tipo de actitudes racistas en el mundo moderno, tipificadas en el tratamiento de minorías raciales. Las raíces de negar a las personas su humanidad podrían remontarse a los albores del Paleolítico Superior. Quizás el enterramiento de parte de un fémur humano pulimentado hallado junto a uno de los jóvenes de Sungir, hace 28.000 años, y la presencia de cadáveres humanos descarnados en la cueva de Gough, en Somerset, Inglaterra, hace 12.500 años, que parecen haber sido desechados como si fueran cadáveres de animales, sean ejemplos de ello. Los humanos primitivos, con su mentalidad de navaja suiza, no podían pensar en otros humanos como si fueran animales o útiles. Sus sociedades no habrían conocido, pues, actitudes racistas. Para los neandertales, las personas son personas. Claro que aquellas primeras sociedades no fueron pacíficos Jardines del Edén, si conflictos individuales o grupales. La idea de que nuestros antepasados pudieran vivir en un estado idílico de cooperación y armonía se demostró absurda en el momento en que Jane Goodall, en su libro publicado en 1990 Through a window sobre los chimpancés de Gombe, describiera el brutal y sangriento asesinato y la práctica del canibalismo entre los chimpancés. No cabe duda de que los humanos primitivos conocieron conflictos semejantes en su intento por asegurar y mantener el poder en el seno de sus grupos respectivos y el acceso a los recursos. Pero seguramente los humanos primitivos no creían que otros individuos o grupos tenían mentes distintas a la suya propia, es decir, la idea de que otras gentes fueran «menos que humanos», que es la base del racismo. Los antropólogos sociales Scott Atran y Pascal Boyer afirman, de forma independiente uno de otro, que la idea de la existencia de distintas razas humanas se debe a una transferencia a la esfera social del concepto de «esencias» correspondiente a las cosas animadas que, como vimos en el capitulo 3, es una parte importante de la biología intuitiva. Esta transferencia parece ocurrir de manera espontánea en la mente infantil. Como dijo otra antropóloga social, Ruth Benedict, en su obra ya clásica de 1942 titulada Raza y racismo, creer que existen diferencias entre grupos humanos es muy distinto a creer que algunos grupos son inherentemente inferiores a otros. De acuerdo con esta última visión, que podemos llamar racismo, se trataría de la transferencia a la esfera social de conceptos relativos a la manipulación de objetos, indiferentes al trato que reciban puesto que no poseen ningún tipo de mente. Mi hipótesis es que la fluidez cognitiva de la mente humana moderna ofrece todo un potencial para creer no sólo que existen razas distintas de humanos, sino que algunas de ellas pueden ser inferiores a otras, y ello se debería a la mezcolanza de pensamientos sobre humanos, animales y objetos. No es obligatorio que así sea, digo tan sólo que existe el potencial para que ello ocurra. Y por desgracia ese potencial se ha llevado repetidas veces a la práctica a lo largo de la historia humana. |

|

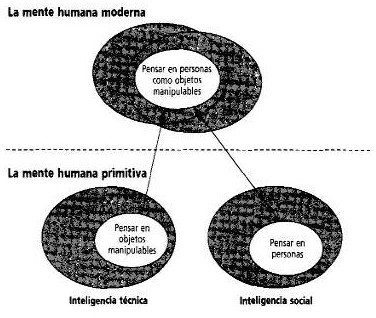

En este capítulo final deseo situar la mente moderna en su auténtico contexto temporal, a largo plazo, y describir y explicar esta oscilación en la naturaleza de la mente también en el marco temporal. Sólo así podremos apreciar en qué medida somos producto de un proceso largo, lento y gradual de evolución y por qué somos tan diferentes de nuestro pariente actual más próximo, el chimpancé. Y lo haré articulando sólidamente la evolución de la mente y la evolución del cerebro, y la del cuerpo en general. Empezaré por introducir nuevos actores, un tanto difusos, que aparecen ahora en el largo prólogo de la obra que es nuestro pasado (véase la figura 28[1])

28. Un gráfico simplificado de la evolución humana.

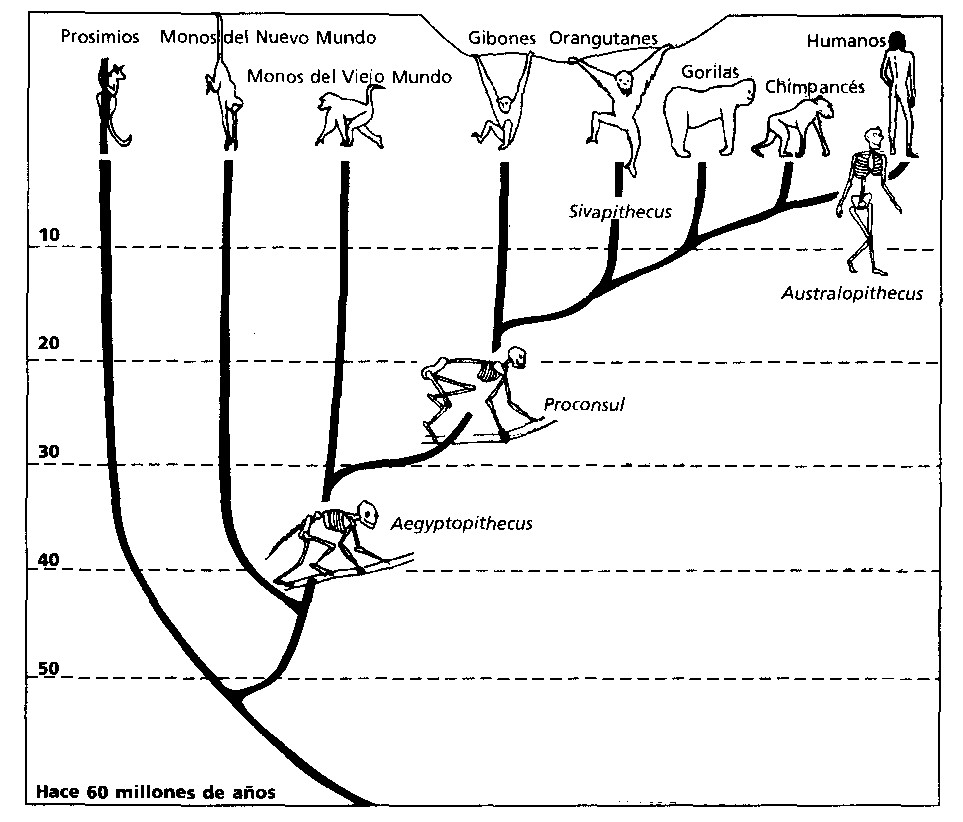

Tenemos que empezar hace 65 millones de años con una criatura llamada Purgatorios, de la que tenemos fragmentos dentales y craneanos dispersos descubiertos en el este de Montana, en los Estados Unidos. Este animal fue miembro de un grupo conocido como los plesiadapiformes. Parece que Purgatorias fue una criatura del tamaño de un ratón que se alimentaba de insectos. El espécimen mejor preservado de su grupo es el llamado Plesiadapis: del tamaño de una ardilla, se alimentaba de hojas y frutos (véase la figura 29).

29. Plesiadapis.

Existen dudas sobre si los plesiadapiformes deben clasificarse como primates o no. En determinadas zonas del cráneo y en su modo de desplazarse no se aprecian rasgos típicamente primates, en la medida en que esas características pueden reconocerse en restos fósiles sumamente fragmentarios. De hecho, es posible que los plesiadapiformes no fueran primates en un sentido estricto, sino que compartieran un antepasado común con los verdaderos primeros primates que aparecieron hace 55 millones de años. En vista de su incierto estatus en la línea de la evolución, los plesiadapiformes pueden describirse como «primates arcaicos».

El humor corno un producto de la fluidez cognitiva

| Un chiste: |

|

Un canguro entra en un bar y pide un whisky con soda. El camarero lo mira con cierta curiosidad y prepara la bebida. «Serán dos libras y media», dice el camarero. El canguro saca un billetero de su bolsa, cuenta el dinero y paga. El camarero sigue con su trabajo, mirando de vez en cuando al canguro, que esté de pie consumiendo su bebida. Transcurridos unos cinco minutos, el camarero se dirige al canguro y le dice: «¿Sabe?, no vienen muchos canguros por aquí», y el canguro le contesta: «A dos libras y media el trago, no es de extrañar».

|

|

Este chiste se menciona en el libro de Elliot Oring, Jokes and their Relations, publicado en 1992, con el fin de ilustrar lo que el autor considera un rasgo fundamental del humor: «incongruencias apropiadas». En este chiste hay montones de incongruencias: canguros entrando en un bar, hablando inglés y tomando un whisky. Pero la respuesta del canguro al camarero es una «incongruencia apropiada» debido a la naturaleza del comentario del camarero. Su comentario daba por sentado que existen canguros que beben whisky y hablan inglés, pero que no visitan su establecimiento. Es evidente que el potencial para concebir ideas que reúnan elementos de áreas normalmente incongruentes aparece sólo con una mente cognitivamente fluida. Si los neandertales hubieran sabido de canguros, whiskies y bares, no habrían sido capaces de pensar en la incongruencia que supone que un canguro esté tomando unas copas, porque sus conocimientos sobre las transacciones sociales habrían estado en un área cognitiva y el conocimiento sobre los canguros en otra. Y, por consiguiente, su mentalidad de navaja suiza les habría negado lo que parece ser un elemento esencial del sentido del humor. |

|

Lo que nos interesa aquí es el tipo de mente que cabría atribuir a estos seres. A primera vista podríamos decantarnos por asociar sus pautas de comportamiento más bien a mecanismos genéticos antes que a mecanismos de aprendizaje. Hace tiempo que los científicos han descartado una estricta división entre ambos —entre «naturaleza» y «crianza»—. Todo comportamiento tiene que estar influido en parte por la estructura genética del animal y en parte por el medio en que se desarrolla. Sin embargo, el peso relativo de una u otro varía considerablemente entre las especies, sobre todo por lo que se refiere a los distintos aspectos del comportamiento de una sola especie.

Merece la pena mencionar brevemente algunos descubrimientos de laboratorio sobre la capacidad de aprendizaje de distintos animales. Estos estudios, que animan a los animales a resolver problemas como, por ejemplo, acceder al alimento pulsando el dispositivo correcto, han demostrado que los primates, en general, tienen mayor capacidad de aprendizaje que otros animales, como las ratas, los gatos y las palomas. Con el término «aprendizaje» hago referencia aquí a lo que en todo el libro he denominado «inteligencia general», una serie de reglas de aprendizaje de tipo general, plurifuncionales, semejantes a las que se necesitan para aprender a establecer asociaciones entre distintos hechos o acontecimientos. Sólo los primates parecen capaces de identificar reglas generales susceptibles de aplicarse a una serie de experimentos, y de usar la regla general cuando tienen que resolver un problema nuevo. Las ratas y los gatos también pueden solucionar problemas sencillos, pero los reiterados ejercicios de aprendizaje no se traducen en ningún tipo de mejora[2].

Volviendo a los plesiadapiformes, y sin olvidar que tal vez no sean ni siquiera primates, parecería más lógico encuadrarlos en el grupo de las ratas y los gatos que entre los primates. En otras palabras, cabría atribuirles una inteligencia general mínima, si es que la tuvieron. La vida de los plesiadapiformes estuvo seguramente dominada por pautas concretas de comportamiento relativamente innatas, que aparecieron como respuesta a determinados estímulos pero que apenas se vieron alteradas por la experiencia. Es posible que el cerebro/mente de los plesiadapiformes contara con una serie de módulos capaces de codificar conocimientos y pautas de comportamiento altamente especializados. Para decirlo con otras palabras, es posible que tuvieran una mentalidad de navaja suiza.

Los plesiadapiformes iniciaron su declive demográfico hace unos 50 millones de años, coincidiendo con una proliferación de roedores que seguramente los superaron en la competición por los alimentos (hojas y frutas). Pero hace unos 56 millones de años aparecieron dos nuevos grupos de primates, los llamados omomíidos y los adápidos. Se trata de los primeros «primates modernos», parecidos a los lémures, loris y tarseros actuales. Aquellos primeros primates modernos eran buenos trepadores que se nutrían fundamentalmente de frutas y hojas. El ejemplar mejor preservado es Notharctus, cuyos restos fósiles se han encontrado en Norteamérica (véase la figura 30).

30. Notharctus.

El rasgo a destacar en estos primitivos primates es que fueron los primeros en tener un cerebro relativamente grande. Quiero decir que tenían un cerebro mayor en proporción a su tamaño corporal y a otros mamíferos del mismo periodo[3]. En general, cuanto más grandes son los animales, tanto mayor es su cerebro, sencillamente porque tienen más músculos que mover y coordinar. Pero los primates, en tanto que grupo, poseen cerebros mayores de lo que el tamaño de sus cuerpos deja entrever. La evolución de esta capacidad cerebral particularmente voluminosa se llama proceso de encefalización, un proceso que comenzó con estos primeros primates hace 56 millones de años.

Este grupo ya se mencionaba al final del capítulo 5 al analizar la evolución de la inteligencia social. Y, como allí se decía, si sus mentes fueron similares a las de los actuales lémures, entonces no es probable que poseyeran una inteligencia social especializada, pero sí una «inteligencia general» complementaria de los módulos responsables de las pautas concretas de comportamiento relativamente innatas. La bioantropóloga Katherine Milton afirma que la presión selectiva en favor de esa inteligencia general tuvo que provenir del tipo de configuración espacial y temporal de los recursos arbóreos que explotaron. Por lo que se refiere a la búsqueda y provisión de alimentos, los primates habrían conseguido reducir costos y mejorar su rendimiento gracias a sencillas reglas de aprendizaje[4]. Aunque la inteligencia general también pudo comportar ventajas en otras áreas del comportamiento, facilitando, por ejemplo, el reconocimiento del parentesco.

Pero fue entonces, hace 56 millones de años, cuando aparece la primera digresión en la evolución de la mente. Se observa en los primates arcaicos una transformación entre una mentalidad especializada, cuyas respuestas comportamentales a los distintos estímulos estaban sólida y mayoritaria-mente «fijadas» en el interior del cerebro, y una mentalidad generalizada cuyos mecanismos cognitivos permitían aprender de la experiencia. Parece que la evolución, una vez agotadas las posibilidades de incrementar las conductas rutinarias «fijadas» en el cerebro, se adentraba por la senda evolutiva alternativa de la inteligencia generalizada.

La inteligencia general exigía un cerebro mayor capaz de añadir a la información procesada sencillos cálculos costo-beneficio en materia de estrategias comportamentales, y capaz asimismo de adquirir conocimiento mediante el aprendizaje asociativo. Para que evolucionara un cerebro mayor, aquellos primeros primates modernos tuvieron que explotar alimentos vegetales de alta calidad, tales como hojas, frutas maduras y flores, una dieta que confirman sus rasgos dentales. Tales preferencias dietéticas fueron esenciales para inducir una reducción del tamaño intestinal y poder así liberar suficiente energía metabólica para alimentar un cerebro mayor, manteniendo al mismo tiempo un ritmo metabólico constante[5].

El siguiente grupo de primates importante procede de África, sobre todo de los depósitos sedimentarios de la depresión del Fayum, en Egipto. El más importante de todos es Aegyptopithecus, que vivió hace unos 35 millones de años. Se trata de un primate que se alimentaba de frutas y vivía en los grandes árboles de la selva monzónica. Su cuerpo parece especialmente adaptado para trepar y saltar entre los árboles. Como todos los primates anteriores, fue un cuadrúpedo que se desplazaba sobre sus cuatro extremidades. Los primates fósiles más importantes de entre 23 y 15 millones de años de edad pertenecen posiblemente a varias especies, pero se les conoce con el nombre de Procónsul. Estos fósiles se encuentran en Kenia y en Uganda, y exhiben una combinación de rasgos de simios no antropomorfos y antropomorfos (véase la figura 31).

La mente de Aegyptopithecus seguramente difería de las mentes de Notharctus y de los primeros primates modernos en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el área de la inteligencia general era más potente, con mayor capacidad para procesar información. El segundo cambio es más relevante: el desarrollo de un área especializada de inteligencia social.

31. Proconsul.

Si nos atenemos al guión de Dick Byrne y de Andrew Whiten, hace 35 millones de años hubo una forma de inteligencia social que posibilitó un comportamiento bastante más complejo en el área social que en el ámbito de la interacción con el mundo no social, como ya mencioné en el capítulo 5. Esta área de la inteligencia social evolucionó gracias a las ventajas reproductivas que conllevó en materia de predicción y manipulación del comportamiento de otros miembros del grupo. Como sostienen Leda Cosmides y John Tooby, los individuos dotados de una serie de módulos mentales especializados de inteligencia social pudieron hacer frente a los problemas del mundo social con más garantías de éxito. En otras palabras, hace 35 millones de años, la evolución habría agotado, al parecer, las posibilidades de mejorar el éxito reproductivo mediante la inteligencia general solamente: se realizó un «giro» evolutivo que posibilitó una especialización cada vez mayor de las facultades mentales y que se prolongaría prácticamente hasta el presente.

A este periodo correspondería la evolución del cerebro descrita por Andrew Whiten, a partir, según él, de una «presión en espiral a medida que individuos inteligentes buscaban una y otra vez una mayor inteligencia en sus compañeros[6]». Según Nicholas Humphrey, cuando el valor intelectual se correlaciona con el éxito social, y si el éxito social significa unas buenas condiciones biológicas, entonces todo rasgo heredable susceptible de incrementar la capacidad de un individuo para superar a sus compañeros pronto se extenderá a todo el acervo genético[7].

Esta «presión en espiral» siguió operando seguramente a lo largo del periodo comprendido entre hace 15 y 4,5 millones de años, un lapso de tiempo en que el registro fósil es especialmente escaso[8]. Pero fue entonces, hace unos 6 millones de años, cuando vivió el antepasado común de los antropomorfos y humanos modernos, y es con ese actor «perdido» con el que se inicia el drama de nuestro pasado. Byrne y Whiten sugieren que, en la época del antepasado común, la inteligencia social estaba ya suficientemente elaborada para incorporar la capacidad de atribuir intenciones a otros individuos e imaginar otros mundos sociales posibles.

Cuando el registro fósil mejora, desde hace unos 4,5 millones de años, los australopitecinos están establecidos en el este de África y seguramente en otras partes del continente. Como vimos en el capítulo 2, el fósil mejor conservado de todos ellos, A. afarensis, presenta adaptaciones a un estilo de vida tanto arbóreo como terrestre. Como se aprecia en la figura 1, los fósiles de hace entre 3,5 y 2,5 millones de años apuntan a un periodo de estabilidad por lo que al tamaño del cerebro se refiere. ¿Por qué se agota o se interrumpe la «presión en espiral» en favor de una mayor inteligencia social y, por lo tanto, en favor de una expansión del cerebro? La respuesta probable es que la evolución topaba ahora con dos obstáculos: un cerebro mayor requiere más combustible, pero también debe mantener una temperatura moderadamente fría. En materia de combustible, el cerebro es muy voraz, puesto que necesita 22 veces más energía que cuando los tejidos musculares están en reposo. Y en cuanto a la temperatura, un aumento de sólo 2°C puede menoscabar el funcionamiento del cerebro[9].

Los australopitecinos fueron fundamentalmente vegetarianos y vivieron en las sabanas ecuatoriales arbóreas. Este estilo de vida limitaba la cantidad de energía que podían suministrar al cerebro, y los exponía a un riesgo constante de sobrecalentamiento. Por lo tanto, la expansión del cerebro estaba bloqueada, aun cuando las presiones selectivas en su favor hubieran estado presentes.

Si no se hubiera dado una notable conjunción de circunstancias, es muy posible que los australopitecinos aún estuvieran deambulando en busca de alimentos en África, y el linaje Homo no hubiera evolucionado. Pero, como ilustrábamos en la figura 1, hace unos 2 millones de años se inició un periodo muy rápido de expansión cerebral, que determinó la aparición del linaje Homo. Y esto sólo podía acaecer gracias al relajamiento de las limitaciones a la expansión del cerebro, siempre, claro está, que las presiones selectivas estuvieran presentes. Para poder explicar cómo ocurrió, es de vital importancia conocer las interrelaciones entre la evolución de la mente, la evolución del cerebro y la evolución del cuerpo. En este periodo se desarrollan dos tipos de comportamiento que son decisivos: el bipedismo —andar habitualmente sobre las dos extremidades inferiores— y una mayor ingestión de carne.

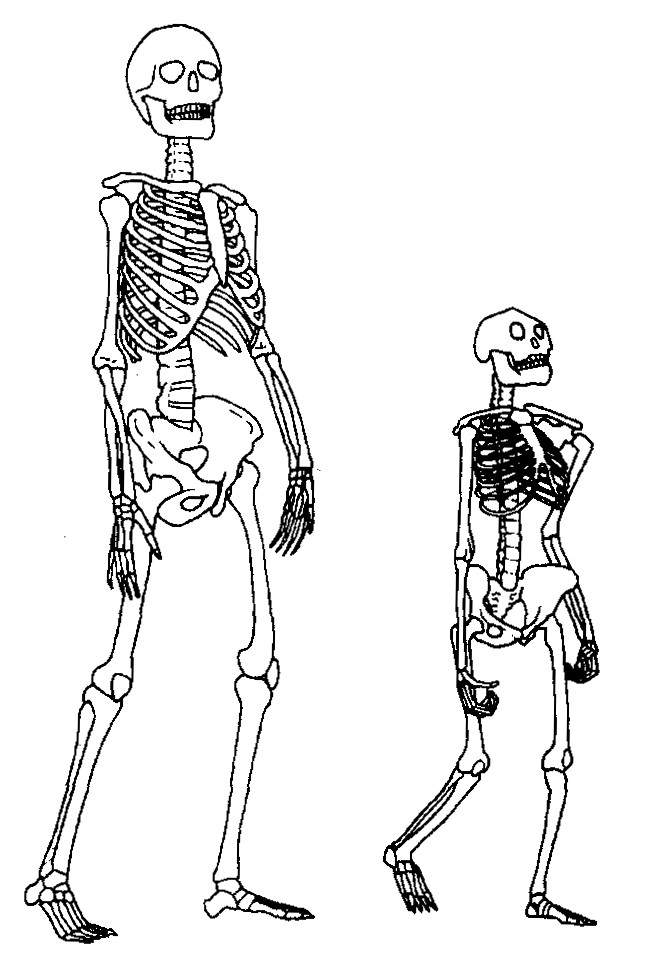

La evolución del bipedismo se inició hace 3,5 millones de años. Hay evidencia de ello en la anatomía de A. afarensis (véase la figura 32), y también en las espectaculares huellas de unos pies de australopitecinos conservadas en Laetoli, Tanzania. Las presiones selectivas responsables de la evolución del bipedismo hay que buscarlas seguramente en las condiciones térmicas bajo las cuales los australopitecinos tuvieron que cazar y recolectar alimentos en las sabanas boscosas del África oriental. Su condición de buenos trepadores y su vida en los árboles había preparado sus cuerpos para la posición erecta. El antropólogo Peter Wheeler ha demostrado que el bipedismo habría permitido a los australopitecinos reducir en un 60 por 100 la cantidad de radiación solar a la que estaban expuestos en las horas de mayor insolación, y reducir, además, el coste energético de los desplazamientos. El bipedismo les habría permitido asimismo desplazarse en busca de provisiones durante periodos más largos sin necesidad de alimento ni agua, cazar y recolectar en medios menos umbríos, y por consiguiente explotar nichos no accesibles a otros depredadores mucho más dependientes de lugares de sombra y agua[10]. El paso a un bipedismo de creciente eficacia pudo estar en parte relacionado con la emergencia de medios más áridos y abiertos acaecida en África hace unos 2,8 millones de años[11], un cambio que habría incrementado el valor de la posición erecta y su capacidad para reducir la exposición a la radiación solar.

32. Una comparación del tamaño y la postura de «Lucy» (derecha) —A. Afarensis— y una hembra humana moderna (izquierda). Lucy medía unos 105 cm de altura, con brazos notablemente largos.

El bipedismo requería un cerebro mayor capaz de asegurar el control muscular necesario para mantener el equilibrio y el movimiento. Pero el bipedismo y el estilo de vida terrestre incidieron de otras muchas formas en la expansión del cerebro. Algunas las ha analizado la antropóloga Dean Falk[12]. Esta autora explica que, asociada al bipedismo, tuvo que operar una nueva red de vasos sanguíneos recubriendo el cerebro que asegurara a este un sistema de enfriamiento —que ella describe como un «radiador»—. Con esos vasos sanguíneos, el peligro de sobrecalentamiento debido a la expansión del cerebro quedó controlado, en la medida en que ese radiador podía ser fácilmente modificado. Una consecuencia de ello fue la posibilidad (no la necesidad) de un mayor incremento del cerebro.

Dean Falk sugiere asimismo que el bipedismo habría favorecido una reorganización de las conexiones neurológicas del cerebro: «a partir del momento en que las extremidades inferiores se usaron para andar y no para asir (como un segundo par de manos), las áreas del córtex que antes se utilizaban para controlar las piernas se redujeron, liberando el córtex para ejercer otras funciones[13]». Este proceso fue, evidentemente, paralelo a la «liberación» de las manos, que abría la oportunidad de una mayor destreza manual para transportar y producir útiles. También pudieron producirse cambios importantes en la percepción del medio natural, debido a un aumento de las distancias y direcciones regularmente recorridas; y un cambio en el medio social a raíz de un aumento del contacto cara a cara, que habría propiciado nuevas posibilidades de comunicación a través de la expresión facial.

Pero la consecuencia posiblemente más significativa del bipedismo fue una mayor facilidad para explotar nichos de carroñeo. Se abría una «ventana de oportunidad» para explotar restos de animales muertos en los momentos del día en que los carnívoros buscan la sombra. Como dicen Leslie Aiello y Peter Wheeler, con cantidades mayores de carne en la dieta, el tamaño de los intestinos podía reducirse aún más, liberando así más energía metabólica hacia el cerebro, en tanto se mantenía un ritmo metabólico basal constante[14]. De esta forma se superaba el segundo obstáculo a la expansión del cerebro.

Es indudable que las principales presiones selectivas a favor de un aumento del cerebro siguieron viniendo del entorno social: las presiones en espiral procedentes de individuos socialmente inteligentes crearon la presión selectiva para el desarrollo de una inteligencia social aún mayor entre sus compañeros. Y esta presión estaba presente debido a la necesidad, impuesta por el estilo de vida terrestre en hábitats abiertos, de organizarse en grupos sociales más amplios, en parte como una forma de defensa frente a los depredadores.

En el capítulo 6 encontrábamos confirmación de la importancia del medio social para la expansión del tamaño del cerebro. Vimos que los útiles líticos olduvayenses del Homo primitivo requerían mayores conocimientos que los artefactos que usan los chimpancés actuales, y por lo tanto que los que usaron los australopitecinos. Pero esos conocimientos surgieron probablemente no tanto como una consecuencia de la selección en favor de un ámbito de inteligencia social, sino gracias a las nuevas —y mayores— oportunidades para el aprendizaje social que comportaban los grupos mayores. Y lo mismo ocurre con la limitada gama medioambiental explotada por el primer Homo, indicativa de que aún no había evolucionado un área separada de inteligencia de la historia natural y de que la necesidad de información relativa al carroñeo se trataba como un subproducto del hecho de vivir en grupos sociales mayores.

En mi reconstrucción de la evolución de la mente, la primera evidencia de la existencia de áreas distintas de inteligencia técnica y de inteligencia de la historia natural la he encontrado tan sólo hace entre 1,8 y 1,4 millones de años, con la aparición de H. erectus y de las hachas de mano técnicamente más complejas. ¿Cuáles fueron las causas, las condiciones y las consecuencias de estas nuevas áreas de inteligencia?

La causa última de estas nuevas inteligencias especializadas fue la constante competencia entre individuos: la carrera de armamentos cognitiva que se desencadenó una vez los obstáculos a la expansión del cerebro se hubieron relajado. Pero la evolución de estas áreas intelectuales concretas podría reflejar la aparición de un obstáculo a un nuevo incremento de la propia inteligencia social. Como advertía Nicholas Humphrey, «necesariamente tiene que llegar un momento en que el tiempo requerido para resolver una disputa social sea insoportable[15]». Por consiguiente, si es cierto que las posibilidades de incrementar el éxito reproductivo a base solamente de una mayor inteligencia general por selección natural se agotaron hace 35 millones de años, también cabría concluir que la «vía de la menor resistencia» hacia una ulterior evolución de la mente en las condiciones existentes hace 2 millones de años no partió de una inteligencia social mayor, sino que se debió a la evolución de nuevas áreas cognitivas: las de la inteligencia técnica y de la historia natural.

En otras palabras, los individuos con mayor éxito reproductivo fueron aquellos que se mostraron más eficaces a la hora de localizar animales muertos (y otros recursos) y de descuartizarlos. Estos individuos disponían de una dieta de mejor calidad y pasaban menos tiempo expuestos a los depredadora de la sabana. De modo que disfrutaban de mejor salud, compitieron con más éxito en materia de apareamiento sexual y crearon una prole más fuerte. En la fabricación de útiles, tuvieron ventaja aquellos individuos capaces de acceder más fácilmente a materias primas adecuadas para trocear carne y quebrar los huesos animales. Las potenciales ventajas de determinados útiles, como en el caso de las hachas de mano, son su transportabilidad como materia prima para producir lascas, y su utilidad para la matanza. Estudios experimentales han demostrado repetidamente que son útiles plurifuncionales —generales— muy eficaces.

El bipedismo, el nicho de carroñeo, la existencia de materias primas, la competencia por parte de otros carnívoros, fueron las condiciones que permitieron seleccionar la mayor capacidad intelectual para la manufactura y la historia natural. Si hubiera faltado una de estas condiciones, es posible que aún estuviéramos viviendo en la sabana.

La consecuencia más importante en el comportamiento de estas nuevas áreas cognitivas fue la colonización de gran parte del Viejo Mundo. La evolución de una inteligencia de la historia natural y técnica habría abierto, pues, otra ventana de oportunidad para el comportamiento humano. En un lapso de menos de 1,5 millones de años, nuestros parientes más recientes vivieron en lugares tan alejados unos de otros como puede ser la cueva de Pontnewydd, en el País de Gales, el extremo de África del Sur y los confines del sureste asiático. No cabe mejor demostración de que la mentalidad de navaja suiza de los humanos primitivos había posibilitado una adaptación sumamente eficaz al mundo del Pleistoceno. Porque, efectivamente, no parece observarse ningún nuevo incremento cerebral ni más cambios de importancia en la naturaleza de la mente en todo el periodo que se extiende entre hace 1,8 y 0,5 millones de años.

Esto no quiere decir que todas las mentes fueran exactamente iguales; las poblaciones de H. erectus y de H. heidelbergensis que se dispersaron por gran parte del Viejo Mundo vivieron en hábitats diversos, lo que produjo diferencias sutiles en la naturaleza de sus inteligencias múltiples. Un ejemplo que se menciona en el capítulo 7 hace referencia a individuos adolescentes cuya vida en medios arbóreos y en grupos sociales relativamente pequeños en periodos interglaciares, tuvo que mermar sus oportunidades de contemplar la manufactura de útiles, limitando así el desarrollo de esas capacidades técnicas que encontramos en otras poblaciones de humanos primitivos.

La cuarta y última área cognitiva en evolucionar en la mente del humano primitivo fue la del lenguaje. Es posible que hace 2 millones de años ya existieran presiones selectivas en favor de una intensificación de las voces inarticuladas. En este libro me he atenido a la tesis de Robin Dunbar y Leslie Aiello, según la cual el lenguaje habría evolucionado inicialmente como un medio para comunicar solamente información social, y no para comunicar información sobre otros temas tales como el utillaje o la caza. Con el aumento del tamaño del grupo, debido sobre todo a las presiones derivadas de un estilo de vida terrestre, aquellos individuos capaces de dedicar menos tiempo a la creación de lazos sociales mediante el aseo y el espulgo mutuos —o capaces de adquirir mayor cantidad de conocimiento social con la misma inversión de tiempo— tuvieron mayor éxito reproductivo.

Si la vida en los árboles de los australopitecinos había posibilitado el desarrollo del bipedismo, el bipedismo, a su vez, iba a posibilitar la evolución de una capacidad mayor de vocalización en el primer Homo, sobre todo en H. erectus. Leslie Aiello lo ha dejado muy claro[16]. Explica que la posición erecta asociada al bipedismo provocó un descenso de la laringe, que en Homo está situada mucho más abajo en la garganta que en los antropomorfos. Un efecto, no una causa, de la nueva posición de la laringe fue una mayor capacidad para formar sonidos vocales y consonantes. Además, los cambios en las pautas respiratorias asociadas al bipedismo habrían mejorado la calidad del sonido. Una ingestión mayor de carne tuvo asimismo un efecto lingüístico importante, ya que resultaba más fácil masticar carne y grasa que grandes cantidades de materias vegetales secas, lo que habría redundado en una reducción del tamaño de los dientes. Esta reducción cambió la geometría de la mandíbula, posibilitando el desarrollo de los músculos que controlan los delicados movimientos de la lengua en el interior de la cavidad oral, necesarios para producir la gama diversificada de sonidos de alta calidad que requiere el lenguaje.

En la mente del humano primitivo la capacidad lingüística estaba íntimamente conectada al área de la inteligencia social. Pero la inteligencia técnica y la inteligencia de la historia natural continuaban estando separadas de aquellas y también entre sí. Como vimos en el capítulo 7, esta separación es responsable de las características distintivas del registro arqueológico del humano primitivo, muy moderno en algunos aspectos, pero tan arcaico en otros.

Al final del capítulo 7 también mencionaba que H. erectus pudo poseer una capacidad de vocalización sustancialmente más compleja que la que observamos en los simios actuales, pero que seguía siendo relativamente simple comparada con el lenguaje humano. La evolución de los dos principales rasgos definitorios del lenguaje, un extenso léxico y un conjunto de reglas gramaticales, parece relacionada con el segundo momento de expansión del cerebro que tuvo lugar hace entre 500 000 y 200 000 años. Pero aun con estos elementos presentes, seguía siendo en esencia un lenguaje social. Este segundo periodo de expansión cerebral resulta más difícil de explicar que el primer periodo expansivo, que aparece claramente asociado al origen del bipedismo y un modo de vida terrestre.

Es posible que la renovada expansión del cerebro esté relacionada con una nueva expansión del tamaño de los grupos sociales, lo que habría facilitado ventajas selectivas a aquellos individuos con mayores capacidades lingüísticas. Pero la necesidad de un tamaño grupal mayor es dudosa, aunque se refiera al «grupo cognitivo» mayor y no necesariamente al grupo menor donde uno vive cotidianamente. Aiello y Dunbar sugieren que podría simplemente reflejar el aumento de la población humana global y la necesidad de defenderse no ya de los carnívoros, sino de otros grupos humanos[17].

Pero de nuevo surge una nueva ventana de oportunidad para la evolución. A partir del momento en que el lenguaje empezó a actuar como un vehículo para canalizar información hacia la mente (la propia o la de otra persona), incorporando retazos de información no social, se inicia una transformación de la naturaleza de la mente. Como apuntaba en el capítulo 10, el lenguaje pasó de desempeñar una función social a ejercer una función de tipo general, y la consciencia pasó de ser un medio de predicción del comportamiento de otros individuos a gestionar una base mental de datos relativos a todas las áreas del comportamiento. En la mente apareció una fluidez cognitiva que no correspondía a un nuevo poder procesador sino que reflejaba nuevas conexiones mentales Y. por consiguiente, esta transformación mental tuvo lugar sin aumento del tamaño del cerebro. Supuso, básicamente, el origen de la capacidad simbólica exclusiva de la mente humana, con múltiples consecuencias para el comportamiento cazador-recolector, descritas ya en el capítulo 9. Y como ahora sí se aprecia, esta transformación de una mentalidad especializada a otra generalizada fue la última de una serie de oscilaciones que se remontan a los primeros primates.

Como decía en el capítulo 10, una de las presiones selectivas más potentes a favor de la fluidez cognitiva podría haber sido la provisión de alimentos a las hembras. La expansión del cerebro había provocado una prolongación de la dependencia infantil, lo que a su vez habría comportado un incremento del consumo energético de las hembras y una mayor dificultad para autoalimentarse. Por consiguiente, es posible que el suministro de alimentos por parle de los machos fuera un factor vital, estimulando la necesidad de conexiones entre la inteligencia social y la inteligencia de la historia natural. Sería lógico, pues, que estas áreas cognitivas fueran las dos primeras en integrarse —como evidencia el comportamiento de los primeros humanos modernos del Próximo Oriente—, añadiéndose a ellas algo más tarde la inteligencia técnica. Además, una infancia prolongada ofrecía el tiempo necesario para que se desarrollara la fluidez cognitiva.

Esta transición a una mente cognitivamente fluida no fue ni inevitable ni preplanificada. Ocurrió que la evolución sencillamente capitalizó una ventana de oportunidad que había creado a ciegas produciendo una mente con múltiples inteligencias especializadas. Puede que hace 100 000 años la mente hubiera llegado a un límite en términos de especialización. Cabría preguntarse por qué la fluidez cognitiva no evolucionó en otros humanos primitivos, en los neandertales o en el H. sapiens de Asia, por ejemplo. Bueno, lo cierto es que podrían existir indicios de fluidez cognitiva entre la inteligencia social y la técnica en los últimos neandertales de Europa, ya que al parecer empiezan a producir útiles cuya forma aparece restringida en el espacio y en el tiempo y, por lo tanto, susceptible de contener información social[18]. Pero antes de que esta tendencia pudiera desarrollarse plenamente, los recién llegados humanos modernos, que sí habían alcanzado plena fluidez cognitiva, llevaron a los neandertales a la extinción.

La fluidez cognitiva permitió a los individuos iniciarse en nuevos tipos de actividad, como el arte y la religión. A partir del momento en que ambas hicieron su aparición, los contextos evolutivos de la mente infantil empezaron a cambiar. Los niños nacían en un mundo donde ya existían el arte y la ideología religiosa; donde se diseñaban útiles para tareas concretas, y donde todos los ítems de la cultura material estaban imbuidos de información social. Y hace 10 000 años el contexto evolutivo empezó a cambiar de forma aún más profunda con la emergencia de una forma de vida agrícola, la cual, como explicaré en el epílogo, fue resultado asimismo de la fluidez cognitiva. Como decía en el capítulo 3, en este nuevo contexto cultural, los conocimientos intuitivos, firmemente asentados en las mentes infantiles, pudieron impulsar la aparición de nuevas áreas cognitivas especializadas. Por ejemplo, un niño pequeño que crece en un marco industrial difícilmente desarrollará una «inteligencia de la historia natural» plena. En cambio, en determinados contextos, podría desarrollarse un área especializada de matemáticas, propiciada por determinados rasgos de la «física intuitiva», aunque ningún cazador-recolector prehistórico desarrollara nunca este tipo de área.

El ritmo frenético y progresivo de la evolución cultural ahora sin trabas gracias a la aparición de la fluidez cognitiva sigue cambiando los contextos evolutivos de las mentes infantiles, produciendo nuevos tipos de conocimiento especializado. Pero el hecho es que ahora todas las mentes desarrollan una fluidez cognitiva. Esta es la propiedad definitoria de la mente moderna.

Si contemplamos el lapso de tiempo transcurrido entre el presente y 65 millones de años atrás, veremos que las ventajas selectivas en el curso de la evolución de la mente han conocido oscilaciones, desde aquellos individuos con una inteligencia especializada, en forma de módulos sólidamente implantados en la mente, hace 56 millones de años, hasta los individuos con inteligencia general hace 35 millones de años, pasando de nuevo a individuos con una inteligencia especializada basada en áreas cognitivas hace 100 000 años. La fase final de la evolución cognitiva implicó nueva oscilación hacia un tipo generalizado de cognición representado por la fluidez cognitiva.

A la luz de esta trayectoria de la evolución, que se ilustra en la figura 33, se entiende que muchas veces se compare la mente moderna con la del chimpancé. Ambas exhiben una mentalidad predominantemente generalizada (si bien los chimpancés poseen una inteligencia social especializada) y, por consiguiente, ambas presentan un parecido superficial. En efecto, tanto entre los chimpancés como entre los modernos cazadores-recolectores se observa una concordancia muy fluida entre sus respectivas tecnologías y las tareas de subsistencia. Ambos se dedican a producir útiles especializados para tareas concretas. Los chimpancés suelen comportarse de forma muy parecida a los humanos, sobre todo cuando los humanos les enseñan y estimulan a hacer útiles, a pintar o a valerse de símbolos. Todo ello nos lleva a pensar que la mente chimpancé y la mente humana son en esencia la misma, sólo que la de los humanos modernos sería más poderosa debido a un cerebro mayor, lo que abre la posibilidad de un uso más complejo de útiles y símbolos. Pero la evolución de la mente, tal como la he documentado en las páginas precedentes, demuestra que esta analogía es una falacia: la arquitectura cognitiva de la mente del chimpancé y la de la mente moderna son fundamentalmente distintas.

Lo cual plantea una pregunta importante. Si el objetivo final de la evolución cognitiva ha sido producir una mente con una mentalidad generalizada, semejante superficialmente tanto a la mentalidad generalizada del chimpancé (si exceptuamos la inteligencia social) como a la que atribuimos a nuestros primeros antepasados primates, entonces ¿por qué molestarse en pasar por una fase de inteligencias especializadas múltiples que presentaban una integración limitada? ¿Por qué la selección natural no siguió operando simplemente a base de la inteligencia general, haciéndola gradualmente más compleja y potente?

33. La evolución de la inteligencia humana.

La respuesta es que sólo una transformación entre sistemas especializados y sistemas generalizados permite la aparición de un fenómeno complejo, ya se trate de un motor de propulsión, de un programa informático o de la mente humana. Mi colega Mark Lake cree que, en general, los cambios reiterados de diseños generales a diseños especializados podrían ser muy bien un rasgo inherente a la propia evolución[19]. Para intentar explicarlo retomaré una de las primeras analogías de la mente que he utilizado en este libro: la mente como un ordenador. En realidad, seré más concreto y compararé la mente con un disquete de software, y la selección natural con el programador del ordenador, con el diseñador. Se trata sólo de analogías corrientes, y nada más. La mente/cerebro es a la vez una sopa química y también una serie de circuitos electrónicos, y la selección natural no tiene una finalidad determinada; es, en palabras, ya famosas, de Richard Dawkins, como el «relojero ciego[20]». Veamos ahora de forma resumida de qué manera la selección natural diseñó a ciegas los programas informáticos de la mente.

¿Cómo se fabrica un complejo software? Existen tres fases. En la primera hay que esbozar un plan general del programa, normalmente en forma de una serie de rutinas distintas vinculadas entre sí. El objetivo de esta fase es simplemente obtener un programa para «operar», para que todas las rutinas puedan funcionar conjuntamente. Es análogo a la selección natural cuando crea la inteligencia general de nuestros primeros antepasados primates: ninguna complejidad, tan sólo un sistema de funcionamiento fluido. La fase siguiente consiste en añadir complejidad al programa incorporando diversos «menús». Un buen programador no trata de introducir de golpe toda la complejidad que requiere un programa, porque sabe que si lo intentara, bloquearía las soluciones a los posibles fallos del sistema y el programa fallaría una y otra vez. Los errores no podrían localizarse e invadirían todo el sistema.

La única forma de transformar un programa simple en otro más complejo es ir paso a paso, y tratar cada uno de ellos de forma independiente para que pueda realizar su propia función especializada y compleja, y garantizar que siga siendo compatible con el diseño del programa inicial. Es lo que hizo la selección natural con la mente; se desarrollaron las inteligencias especializadas y se verificaron separadamente, usando la inteligencia general para mantener el sistema en funcionamiento. Sólo cuando cada rutina se ha desarrollado sobre bases independientes puede el programa «pegarlas» y reintegrarlas de nuevo para que puedan realizar simultáneamente sus complejas funciones, al igual que un programa informático avanzado. Esta integración constituye la tercera y última fase de elaboración de un programa complejo. La selección natural hizo lo mismo con la mente utilizando a modo de «adhesivo» el lenguaje y la consciencia generales. El resultado fue la explosión cultural descrita en el capítulo 9.

En este sentido, al crear la compleja mente moderna, la selección natural se estaba comportando sencillamente como un programador muy bueno, aunque ciego. Si hubiera intentado desarrollar el tipo complejo y generalizado de mente moderna directamente a partir de la mentalidad simple y generalizada de nuestros primeros antepasados, sin desarrollar cada área cognitiva de manera separada, sencillamente habría fracasado. A nadie puede sorprender, pues, que en este libro hayamos encontrado una secuencia de cambios muy parecida entre el desarrollo cognitivo del niño y la evolución cognitiva de las especies.

Conocer la prehistoria de la mente nos permite comprender más profundamente el significado del ser humano. Me he servido de la prehistoria para comprender el origen del arte y de la religión. Y me propongo finalizar este libro abordando el tercero de los logros exclusivos de la mente moderna, la ciencia, a la que me referí en el capítulo introductorio, porque así podremos identificar el rasgo más importante de nuestra mente cognitivamente fluida.

La ciencia es posiblemente tan difícil de definir como el arte o la religión[21]. Pero en mi opinión posee tres propiedades importantes. La primera es la capacidad para generar y verificar hipótesis. Esto es algo que, como ya he mencionado en anteriores capítulos, resulta fundamental para toda inteligencia especializada: los chimpancés generan y verifican hipótesis sobre el comportamiento de otros individuos cuando, sirviéndose de su inteligencia social, desarrollan su capacidad para el engaño. He dicho ya que los primeros Homo y los humanos primitivos tuvieron que generar y verificar hipótesis sobre la distribución de los recursos, sobre todo en materia de comportamiento carroñero, sirviéndose de su inteligencia de la historia natural.

Una segunda propiedad de la ciencia es el desarrollo y uso de útiles para resolver problemas concretos: un telescopio para mirar la luna, un microscopio para observar una pulga, o incluso lápiz y papel para registrar ideas y resultados. Y aunque los cazadores-recolectores del Paleolítico Superior no hicieran ni telescopios ni microscopios, sí fueron capaces de desarrollar determinados útiles específicos, al poder integrar sus conocimientos de historia natural y sus conocimientos técnicos. Además, utilizaron la cultura material para registrar información en forma de lo que el arqueólogo Francesco d'Errico ha descrito como «sistemas de memoria artificial[22]»: las pinturas rupestres y las placas de marfil grabadas del Paleolítico Superior son las precursoras de nuestros CD-Rom y de nuestros ordenadores. El potencial para desarrollar una tecnología científica emergió con la fluidez cognitiva.

Y lo mismo cabe decir del tercer rasgo de la ciencia. Se trata del uso de metáforas y de analogías, que son nada menos que los «instrumentos del pensamiento[23]». Se pueden desarrollar metáforas y analogías basándose en el conocimiento de una sola área, pero las que poseen más fuerza son las metáforas y analogías transversales a todas las áreas, capaces de atravesar las fronteras interáreas, como, por ejemplo, cuando se asocia un ser vivo a algo inerte, o una idea a algo tangible. Por definición sólo pueden producirse en una mente cognitivamente fluida.

El uso de metáforas impregna toda la ciencia[24]. Existen innumerables ejemplos de ello a nivel popular: el corazón se caracteriza como una bomba mecánica, los átomos como sistemas solares en miniatura, etc., mientras que otros son más exclusivos de la teoría científica, como la noción de «agujeros de gusano» en la teoría de la relatividad, o las «nubes» de electrones de la física de partículas. Charles Darwin concebía el mundo metafóricamente «como un tronco con diez mil fisuras a lo largo, en representación de las especies. Una nueva especie, para entrar en este abarrotado mundo, sólo tiene que insinuarse en forma de grieta para finalmente «explotar» formando otra fisura[25]». El biólogo Richard Dawkins es un maestro a la hora de elegir metáforas para explicar las ideas de la evolución. Habla, por ejemplo, del DNA «egoísta», de «la selección natural como un relojero ciego» y de «la evolución como un río que fluye». Los matemáticos son propensos a calificar sus ecuaciones y teoremas en términos de «buen comportamiento» o de «hermoso», como si en lugar de anotaciones inertes escritas sobre un papel fueran seres vivos.

Los filósofos reconocen claramente la importancia de la metáfora en la ciencia, y admiten que desempeña un papel de vital importancia no sólo en la transmisión de ideas sino también en la práctica de la ciencia misma. En su ensayo de 1979 titulado «La metáfora en la ciencia», Thomas Kuhn explicaba que el papel de la metáfora en la ciencia va mucho más allá de un simple instrumento para la enseñanza y está en el corazón mismo de la formulación de teorías sobre el mundo[26]. La ciencia se parece muchas veces a la descripción que hace Daniel Dennett de la consciencia humana: una guerra de metáforas rivales[27]. En este libro hemos librado esa batalla. Si no hubiéramos pensado en la mente como una esponja, como un ordenador, como una navaja suiza o como una catedral, ¿habríamos podido pensar y estudiar la mente?

A modo de resumen, puede decirse que la ciencia, como el arte y la religión, es un producto de la fluidez cognitiva. Depende y descansa en procesos psicológicos que originariamente evolucionaron en áreas cognitivas especializadas y emergieron solamente cuando aquellos procesos pudieron trabajar conjuntamente. La fluidez cognitiva hizo posible el desarrollo de la tecnología capaz de resolver problemas y almacenar información. Y, lo que es quizás más importante, posibilitó el uso de poderosas metáforas y analogías sin las cuales la ciencia no habría existido.

En efecto, si quisiéramos concretar aquellos atributos de la mente moderna que la diferencian no sólo de las mentes de nuestros más próximos parientes vivos, los simios, sino también de nuestros antepasados más próximos, aunque extinguidos, tendríamos que referirnos al uso de la metáfora y a lo que Jerry Fodor describiera como nuestra pasión por la analogía. Los chimpancés no pueden utilizar metáforas ni analogías, porque con un único tipo de inteligencia especializada, carecen de los recursos mentales para la metáfora, por no mencionar el lenguaje con el que expresarla. Los humanos primitivos no podían utilizar metáforas porque carecían de fluidez cognitiva. Pero entre los humanos modernos la analogía y la metáfora están presentes en todos los aspectos de nuestro pensamiento y están en el corazón del arte, la religión y la ciencia.

La mente humana es un producto de la evolución, no una creación sobrenatural. He puesto claramente sobre la mesa la evidencia al respecto. He especificado los «qués», los «cuándos» y los «porqués» de la evolución de la mente. He explicado cómo surgió en la mente el potencial para hacer ciencia, crear arte y creer en ideologías religiosas, aunque en ningún punto de nuestro pasado hubiera presiones selectivas concretas a favor de tales capacidades abstractas. He demostrado que sólo se puede comprender la naturaleza del lenguaje y de la consciencia si se comprende la prehistoria de la mente, abordando los detalles del registro fósil y arqueológico. Y he descubierto que el uso de la metáfora y de la analogía en sus diversas formas es el rasgo más significativo de la mente humana. Yo mismo sólo he podido pensar y escribir sobre prehistoria y mente utilizando aquí dos metáforas: nuestro pasado como una obra de teatro y la mente como una catedral.

Por lo tanto, el hecho de que este último capítulo haya sido redactado en su mayor parte en Santiago de Compostela tal vez sea oportuno. Esta ciudad española fue en su día un gran centro de peregrinaje en época medieval. La ciudad posee una serie extraordinaria de iglesias y edificios religiosos que fueron construidos y modificados sin cesar en la Edad Media: desde la simplicidad de las pequeñas iglesias de sólo una nave hasta la complejidad de la catedral. Construida encima de una pequeña iglesia del siglo IX, la catedral es una obra de arte de la arquitectura románica. Posee tres naves centrales y no menos de 20 capillas, cada una de ellas dedicada a un santo distinto. Al diseño románico original se han ido añadiendo elementos góticos y posteriores. El libro que me ha servido de guía para la catedral y las demás iglesias de Santiago dice que pasear por el interior de ellas y entre ellas es como pasear por la historia. Pero para mí ha sido como pasear a través de la prehistoria de la mente.