27. El papel del lenguaje en la creación de la fluidez cognitiva.

Así pues, ¿cómo ocurrió?

En un capítulo precedente sugería que teníamos que considerar el pasado como una obra teatral. El interés por este tipo de obra no es tanto la acción en sí misma sino lo que pasa por la mente de los actores cuando ocurren diversos acontecimientos y se llevan a cabo determinadas acciones. He llegado a la conclusión de que la variada gama de nuevos comportamientos que aparecen en el cuarto acto de la obra derivan de un cambio fundamental en la arquitectura mental. Pensamientos y conocimientos antes atrapados en capillas de inteligencia especializadas podían ahora fluir libremente por todo el recinto de la catedral de la mente —o por lo menos en una parte de él— de forma armónica para crear nuevos tipos de pensamiento como parte de una imaginación casi ilimitada: una mentalidad cognitivamente fluida.

Mi razonamiento es incompleto porque aún me resta explicar cómo surgió la nueva fluidez cognitiva. Creo que la explicación tiene que ver con cambios en la naturaleza del lenguaje y de la consciencia en el interior de la mente. Empezaré mi explicación con una sencilla proposición: una vez los humanos primitivos empezaron a hablar, ya no pudieron dejar de hacerlo.

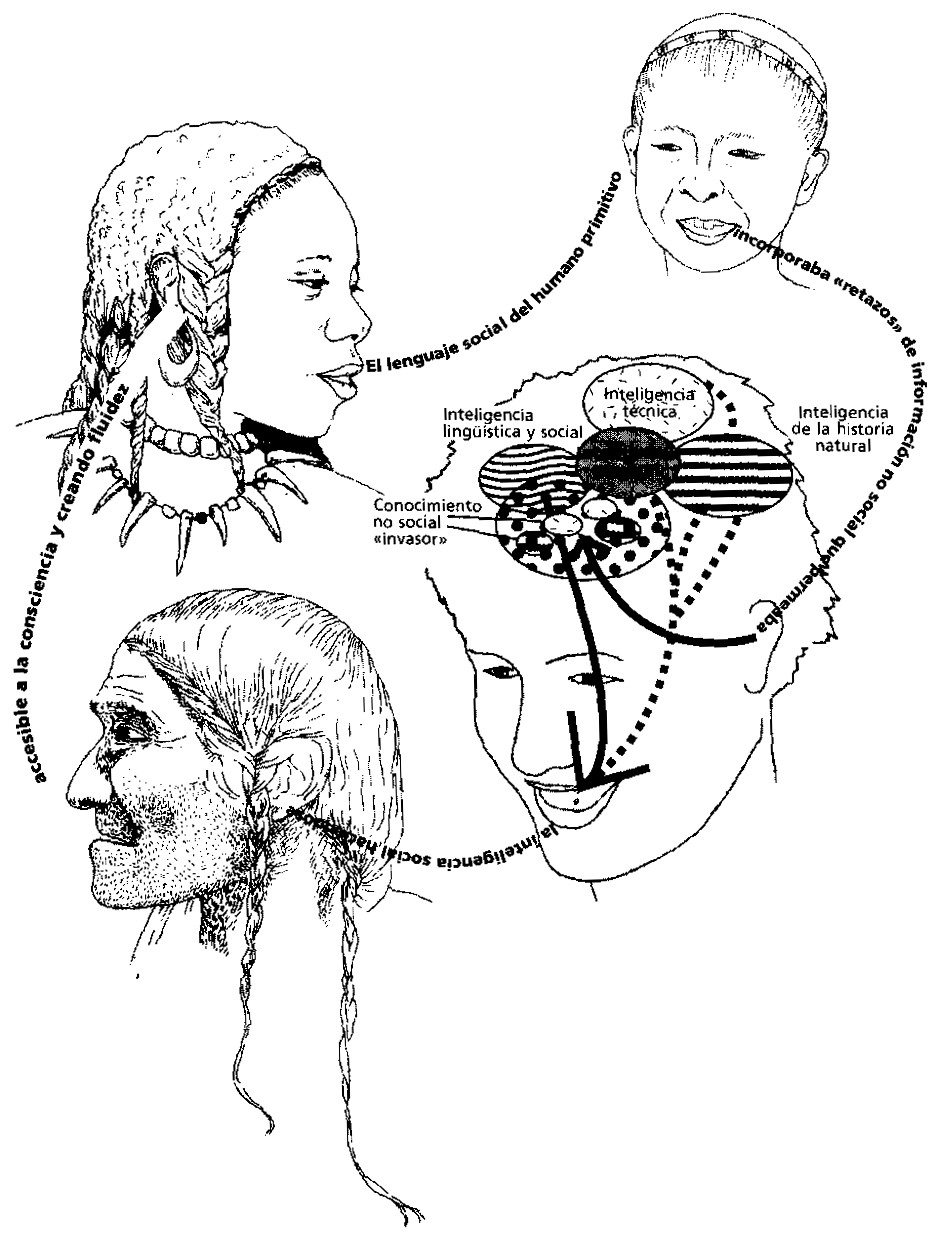

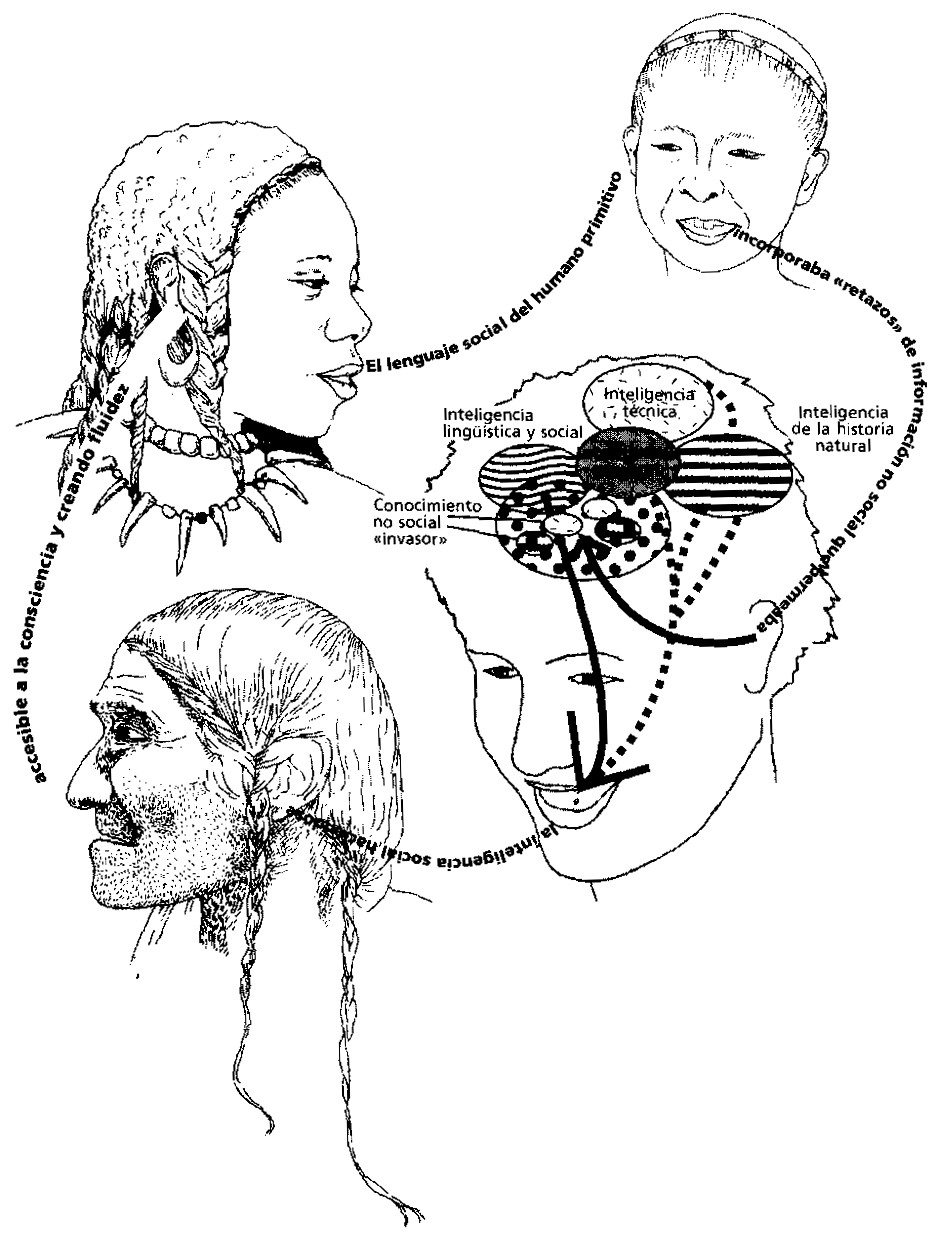

Para comprender cómo este hecho pudo desembocar en una fluidez cognitiva, primero tendremos que recordar que en capítulos anteriores me he basado en las propuestas de Robin Dunbar, según las cuales el lenguaje de los humanos primitivos era un «lenguaje social», en la medida en que lo utilizaron como un medio para transmitir y recibir información social. Esta capacidad contrasta con nuestro lenguaje actual, que es un lenguaje general, que sirve para todo, y que desempeña un papel crucial en la transmisión de información sobre el mundo no social, aunque siga conteniendo aún un sesgo social. Y si bien el lenguaje de los humanos primitivos puede caracterizarse como un lenguaje social —y en el caso de los humanos primitivos de hace 250 000 años, como un lenguaje con extenso léxico y complejidad gramatical—, creo que, pese a todo, pudo haber «retazos» de lenguaje acerca del mundo no social, por ejemplo, sobre el comportamiento y las habilidades técnicas de los animales.

Estos retazos procedían de dos fuentes. La primera es la inteligencia general. Como decía en el capítulo 7, la inteligencia general fue sumamente importante en la mente del humano primitivo, puesto que condicionaba el comportamiento en las zonas interfaciales, como el uso de útiles para la caza y el uso de alimentos para establecer relaciones sociales. De ahí que el comportamiento en estas áreas interfaciales siguiera siendo extremadamente simple, puesto que la inteligencia general no podía acceder a los procesos cognitivos localizados en cada una de las inteligencias especializadas. La inteligencia general pudo asimismo permitir a los humanos primitivos asociar determinadas voces inarticuladas a entes no sociales y, por lo tanto, permitirles producir «retazos de conversación» sobre el mundo no social, retazos que habrían sido cuantitativamente escasos y gramaticalmente simples. La complejidad de estos retazos pudo ser similar al uso de símbolos por parte de los chimpancés entrenados en laboratorio, algo que, como mencionaba en el capítulo 5, surge simplemente del hecho de poseer una inteligencia general y no una capacidad lingüística. El «lenguaje» no social de los humanos primitivos pudo, así, contener un pequeño abanico de «palabras», usadas sobre todo como demandas, y con no más de dos o tres «palabras» agrupadas en una única expresión. Eso es algo muy diferente del flujo gramaticalmente complejo y diversificado de las expresiones relativas al mundo social producidas por los humanos primitivos que proceden de sus inteligencias social y lingüística especializadas. Pero es posible que las voces inarticuladas no sociales estuvieran encajadas en ese lenguaje social.

La segunda vía de emergencia de retazos de conversación no social pudo estar asociada a la posibilidad de que las inteligencias especializadas nunca estuvieran totalmente aisladas unas de otras, aunque el grado de aislamiento fuera suficiente para impedir que funcionaran de forma conjuntada. En el ejemplo que he mencionado en el capitulo 8 ya he insinuado que aun cuando los neandertales carecieran de consciencia reflexiva sobre sus actividades industriales y alimentarias sí pudieron tener una consciencia momentánea, efímera y atenuada sobre ellas, un «retazo de consciencia», insuficiente para una mirada introspectiva sobre sus pensamientos y conocimientos en estas áreas. He explicado las razones de ello mediante mi analogía de la mente-catedral. Los «sonidos» de la consciencia reflexiva pudieron filtrarse a través de los muros de la capilla de la inteligencia social y penetrar luego en las capillas de la inteligencia técnica y de la historia natural pero en forma sumamente amortiguada o diluida. Otro ejemplo es el ya mencionado en el capítulo 7, cuando decía que en aquellos rarísimos ejemplos en que los humanos primitivos sí trabajaron el hueso, lo hacían desbastándolo como si de una piedra se tratara. Y esto significa que si se estaba utilizando la inteligencia técnica, esta no funcionaba eficazmente, puesto que el laminado no es un método adecuado para trabajar el hueso. Así, podemos también imaginar que a través de los muros de las inteligencias social y lingüística se filtrarían los pensamientos y conocimientos amortiguados procedentes de las capillas de las inteligencias técnica y de la historia natural. Por consiguiente, la inteligencia lingüística pudo también tener acceso a aquellos pensamientos y conocimientos amortiguados a la hora de generar voces inarticuladas.

¿Cuál pudo ser la suerte de esos retazos de lenguaje sobre el mundo no social? Para ser descodificados por la inteligencia lingüística e interpretados por la inteligencia social tuvieron que penetrar en la mente de otros individuos como parte del flujo del lenguaje social. En otras palabras, la información social empezó a invadir la capilla de la inteligencia social. Los individuos capaces de explotar estas invasiones para aumentar sus propios conocimientos sobre el mundo no social habrían tenido una ventaja selectiva. Y habrían sido capaces de tomar decisiones mejor informadas sobre la caza y la manufactura, permitiéndoles competir con mayores posibilidades de éxito tanto en relación con el apareamiento sexual como con el cuidado de la prole.

Una ventaja selectiva aún mayor habrían tenido aquellos individuos capaces de incorporar más retazos lingüísticos no sociales a su conversación, como, por ejemplo, introduciendo preguntas sobre el comportamiento animal o sobre métodos de producción. Acaso fueron individuos que, debido a cambios aleatorios en los planos arquitectónicos que habían heredado, poseían muros particularmente permeables entre sus distintas inteligencias especializadas. Estos individuos más locuaces alimentaron su ventaja selectiva explotando el conocimiento no social de otros individuos mediante el uso del lenguaje, lejos, por lo tanto, de una dependencia exclusiva de la observación de comportamientos ajenos. A partir de ese momento, el lenguaje social se habría convertido rápidamente (en términos de evolución) en un lenguaje plurifuncional, lo que en mi opinión pudo ocurrir en el período de tiempo comprendido entre hace 150 000 y 50 000 años. La selección natural, el arquitecto más importante de la mente, sencillamente no habría dejado que se escapara la oportunidad de mejorar el intercambio de información no social, aumentando así el éxito reproductivo[1]

Sobrevive aún evidencia de esta mutación de un lenguaje social a un lenguaje plurifuncional o general en nuestras actuales conversaciones. Como describiera Robin Dunbar, nosotros aún hablamos predominantemente sobre temas sociales, nos encantan los chismes. Además, cuando hablamos de objetos físicos casi siempre solemos otorgarles una tendencia intrínseca al movimiento y suponer que poseen «mentes» como si fueran seres vivos, sociales. El lingüista Leonard Talmy lo explica[2] diciendo que las frases del tipo «el libro se ha caído de la estantería» o «la pelota atravesó la ventana» sugieren que estos objetos se mueven por sí solos, dado que la estructura de estas frases es equivalente a la de frases como «un hombre entró en mi habitación». En términos más generales, las voces inarticuladas parecen servirse de la misma gama de conceptos y de estructuras ya sea para referirse a estados mentales, a seres sociales o bien a objetos inertes, lo que los lingüistas llaman la «hipótesis de las relaciones temáticas[3]». Parten del supuesto de que el uso original del lenguaje tuvo que ver con la última categoría mencionada, los objetos inanimados, y que esos conceptos se convirtieron en voces sobre el mundo social/mental por «extensión metafórica». Pero tiene más sentido si lo miramos al revés: la estructura del lenguaje surgió al hablar sobre el mundo social y se extendió metafóricamente para hablar de objetos físicos.

Pero volviendo a nuestro guión de la historia evolutiva en el momento del cambio de un lenguaje social a un lenguaje general, hay que preguntarse qué pasó con la capilla de la inteligencia social al verse invadida gradualmente por la información y las ideas no sociales. El cognitivista Dan Sperber ha dado la respuesta: se convirtió en una especie de supercapilla en la catedral de la mente. Como veíamos en el capítulo 3, Sperber describe esta supercapilla como el «módulo de la metarrepresentación» (MMR), y sugería que el MMR es una versión ampliada del módulo de la teoría de la mente, aunque yo personalmente lo concibo como una versión ampliada —tal vez incluso explosionada— de un área de inteligencia social más general. Sperber dice:

Como resultado del desarrollo de la comunicación, y sobre todo de la comunicación lingüística, el ámbito real del módulo multirrepresentacional rebosa de representaciones que los comportamientos comunicativos ponen de manifiesto… Un organismo dotado de… un módulo de metarrepresentación… podría formar representaciones de conceptos y de creencias pertenecientes a todos los ámbitos conceptuales, pero de una clase que los módulos de esos ámbitos tal vez no podrían crear por sí mismos (véase la figura 27[4])

El punto más importante que Sperber trata de expresar es que el conocimiento sobre el mundo se representa en dos lugares distintos de la mente: en el área cognitiva especializada al que «pertenece», y en la que había sido el área de la inteligencia social pero que ahora contiene conocimientos tanto sobre el mundo social como sobre el mundo no social. Las representaciones múltiples del conocimiento en la mente también es un rasgo de gran importancia para Annette Karmiloff-Smith sobre todo por lo que se refiere a su teoría de la aparición de la fluidez cognitiva durante el desarrollo.

27. El papel del lenguaje en la creación de la fluidez cognitiva.

Esta idea nos ayuda a comprender lo que con frecuencia nos parecen visiones del mundo contradictorias entre los diferentes pueblos cazadores-recolectores actuales y entre los humanos modernos. Recordemos, por ejemplo, la actitud de los inuit hacia el oso polar descrita en el capítulo 3. Consideran a este animal como un miembro del clan, pero al mismo tiempo lo matan y se lo comen con placer. Esta combinación de un profundo respeto por los animales que cazan, habitualmente expresado en forma de relaciones sociales, y la ausencia de escrúpulos a la hora de matarlos, parece ser universal entre los cazadores-recolectores. Esta combinación de actitudes nos parece contradictoria, hasta que nos damos cuenta de que el conocimiento de estos animales puede estar contenido en dos áreas cognitivas distintas, una donde se le relaciona con la historia natural y con los problemas de alimentación, y otra donde aparece confundido con la inteligencia social. Otro ejemplo es la actitud de los aborígenes australianos hacia el entorno. Para explotarlo dependen de una profunda comprensión de la ecología. Son naturalistas expertos con conocimientos detallados de los ciclos de la vida y la muerte. Pero también comprenden el entorno como algo constantemente creado por los Seres Ancestrales, que no muestran ningún respeto por las leyes de la ecología. No existe contradicción ni confusión en la mente aborigen: simplemente poseen dos representaciones mentales de su entorno, localizadas en distintas áreas cognitivas.

Sperber sugería que la invasión de la inteligencia social por parte de la información no social habría provocado una «explosión cultural[5]» Y eso es precisamente lo que observamos al comienzo del Paleolítico Superior, como también el rugido sordo de su anticipación tras la primera entrada de los humanos modernos en la obra de nuestro pasado, hace 100 000 años. Y, como parte de esa explosión cultural, contemplamos la aparición de conceptos y de creencias que ningún área por sí sola habría podido crear, conceptos como arte y religión, por ejemplo.

Un rasgo importante del paso a una mente cognitivamente fluida fue el cambio en la naturaleza de la consciencia. A lo largo de este libro he seguido a Nicholas Humphrey, para quien la consciencia (reflexiva) evolucionó como un rasgo decisivo de la inteligencia social: permitió a nuestros antepasados predecir el comportamiento de otros individuos. Pero los pensamientos de otras áreas cognitivas no podían acceder a la consciencia, que operaba como cualquier otra microárea de la inteligencia social, y no hay nada que nos induzca a pensar que los humanos primitivos fueran conscientes de sus propios conocimientos y de sus procesos mentales sobre el mundo no social (salvo la efímera consciencia atenuada descrita en el capítulo 8). Pero si, a través del mecanismo del lenguaje, la inteligencia social empieza a verse invadida por información no social, el mundo no social se hace accesible a la exploración de la consciencia reflexiva. Este es, en esencia, el argumento que Paul Rozin desarrolló en 1976 para la evolución de la inteligencia avanzada. El rasgo esencial de su noción de accesibilidad fue la posibilidad de «llevar a la consciencia» el conocimiento ya presente en la mente humana pero ubicado en la «inconsciencia cognitiva[6]».

No sabemos cuántos conocimientos llegaron al nivel de la consciencia introspectiva. Como decía en el capítulo 8, es muy probable que una gran parte de nuestra actividad mental permanezca aún cerrada para nosotros en nuestra mente inconsciente. Los artesanos, por ejemplo, parecen no ser conscientes de sus conocimientos y capacidades técnicas. Cuando se les pregunta, por ejemplo, cómo llevan a cabo la tarea de modelar una vasija a torno, suelen tener dificultades para explicar lo que hacen a menos que puedan hacer una demostración. Las acciones dicen más que las palabras cuando el conocimiento técnico se encuentra atrapado en un área cognitiva especializada. Este hecho destaca la importancia del aprendizaje verbal de la habilidad técnica, que sólo se inicia a principios del Paleolítico Superior, como demuestra la proximidad espacial de los desechos de talla producidos por individuos cualificados y no cualificados en yacimientos como el de Etiolles, Francia, y el de Trollesgave, Dinamarca[7]. Cuando el conocimiento se adquiere a través de la instrucción verbal, pasa, por definición, a lo que en su día fueron las capillas de la inteligencia social y lingüística, donde se hace accesible a la consciencia reflexiva[8]

Seguramente el nuevo papel de la consciencia en la mente humana fue el que ya identificara el psicólogo Daniel Schacter. En un artículo escrito en 1989 decía que, además de crear los sentimientos subjetivos de «saber», «recordar» y «percibir», la consciencia tendría que ser considerada como «una base de datos global que integra el output de los procesos modulares». Y continúa diciendo que un «tal mecanismo integrador es fundamental en todo sistema modular donde módulos separados e independientes manejan paralelamente el procesamiento y las representaciones de distintos tipos de información[9]» En la mente humana primitiva, la inteligencia general era el único dispositivo disponible capaz de desempeñar este rol integrador, y apenas lo ejercía. Pero desde el momento en que el lenguaje se convirtió en vehículo de pensamientos y conocimientos no sociales hacia la capilla de la inteligencia social, la consciencia pudo empezar a desempeñar este nuevo rol integrador en la catedral de la mente.

En el capítulo anterior analizábamos las consecuencias de integrar conocimientos procedentes de áreas distintas y separadas: un ostensible aumento de la creatividad humana. Un último argumento que avala el papel fundamental que desempeña la consciencia en esa integración y la creatividad resultante lo aporta el filósofo John Searle. En su libro El redescubrimiento de la mente, publicado en 1992, analiza a quienes padecen esos pequeños ataques epilépticos que mencionábamos en el capítulo 8. Recordemos que durante esos ataques, los individuos pueden continuar con su comportamiento habitual pero sin consciencia de ello. Refiriéndose al cambio que se producía en su manera de realizar sus actividades, como tocar el piano por ejemplo, Searle escribe:

Los pacientes realizaban cuantas acciones eran habituales, rutinarias y memorizadas… La conducta consciente humana normal presenta un grado de flexibilidad y de creatividad que está ausente en… [los]… casos de conductores y pianistas inconscientes… Una de las ventajas evolutivas que nos confiere la consciencia es una flexibilidad, una sensibilidad y una creatividad mucho mayores derivadas del hecho de ser conscientes[10].

Los humanos primitivos no carecían totalmente de consciencia; lo que pasa es que se restringía a su ámbito más propio, el de la inteligencia social. De ahí que sus interacciones sociales mostraran una flexibilidad, una sensibilidad y una creatividad considerables. Pero, en cambio, estaba claramente ausente de su actividad no social, como sabe perfectamente todo aquel que se haya dedicado a describir un hacha de mano, y otra hacha de mano, y otra. Pero a partir del momento en que el lenguaje empezó a actuar como vehículo de transmisión de información e ideas no sociales al área de la inteligencia social, la consciencia reflexiva pudo también ocuparse del mundo no social. Ahora los individuos ya podían «mirar» introspectivamente sus procesos mentales y sus conocimientos no sociales. Y a partir de ese momento la totalidad del comportamiento humano quedó impregnado de la flexibilidad y de la creatividad características de los humanos modernos.

El guión que he propuesto relativo a la evolución de la fluidez cognitiva sugiere que hace 150 000 años la mentalidad tipo navaja suiza empezó a resquebrajarse. Los individuos capaces de explotar retazos de conversación no social poseían una ventaja selectiva sobre el resto, desde el momento en que podían integrar conocimientos «atrapados» en las inteligencias especializadas. Creo que en esas sociedades se puede identificar una clase concreta de individuos que habrían conocido una especial presión selectiva para alcanzar una fluidez cognitiva: las hembras sexualmente adultas.

A lo largo de la evolución humana las hembras sólo podían dar a luz crías con un cerebro relativamente pequeña Esto se debe a la anatomía de la pelvis, que tiene que ser estrecha para poder caminar eficazmente sobre las dos extremidades inferiores[11]. Por consiguiente, el tamaño del cerebro de las crías de los humanos modernos no es mayor que el del chimpancé recién nacido: unos 350 cm3. Pero, a diferencia del chimpancé, en el periodo inmediatamente posterior al nacimiento, el cerebro humano sigue creciendo al mismo ritmo que el de un feto. A la edad de cuatro años un cerebro humano ha triplicado su tamaño, y cuando llega a la madurez alcanza unos 1400 cm3, cuatro veces más que su tamaño al nacer. En cambio, el cerebro chimpancé sólo conoce un pequeño incremento posnatal hasta llegar a los 450 cm3[12] Durante el periodo de crecimiento cerebral que sigue al nacimiento, los niños humanos presentan un alto grado de dependencia de los adultos. Las madres encaran una demanda sustancial por parte de sus crías para que suministren energía capaz de alimentar el crecimiento del cerebro infantil y de la anatomía en general. Estas exigencias pudieron ser extremadamente fuertes durante el segundo periodo de rápida expansión cerebral que se inició hace unos 500 000 años.

El antropólogo social Chris Knight y sus colegas sostienen que las primeras hembras humanas modernas, para solucionar el problema de la alimentación de unas crías con cerebros cada vez mayores, recurrieron a «niveles desconocidos de inversión energética del macho[13]» Sugieren que el comportamiento coordinado entre las hembras forzó a los machos a suministrarles alimento de alta calidad procedente de la caza. Entre los elementos más importantes de la acción de las hembras, estarían una «huelga de sexo» y la «menstruación fingida» utilizando ocre rojo. Y consideran estas acciones como un uso primigenio de simbolismos, de lo que encuentran evidencia en el aumento de la cantidad de ocre rojo, a partir de hace 100 000 años, asociado a los primeros humanos modernos del sur de África.

Pese a mi escepticismo respecto a su idea de una acción femenina coordinada, estos autores han identificado un contexto social donde el alimento se había convertido en un factor decisivo para negociar relaciones sociales entre los sexos. En este contexto, los «retazos» de lenguaje sobre el alimento y la caza pudieron ser especialmente valiosos para el lenguaje social entre machos y hembras. Las hembras, sobre todo, habrían explotado necesariamente esta información en sus relaciones con los machos. Lo que podría explicar que el primer paso hacia la fluidez cognitiva, tal como se aprecia en el comportamiento de los primeros humanos modernos del Próximo Oriente, fuera una integración de la inteligencia social y la inteligencia de la historia natural.

La infancia prolongada, esto es, la prolongación del tiempo entre el nacimiento y la madurez que se fue incrementando a medida que el tamaño del cerebro aumentaba en el curso de la evolución humana[14] estimula también el paso de una mentalidad de navaja suiza a una mentalidad cognitivamente fluida. Porque sencillamente proporciona el tiempo necesario para que en la mente se formen conexiones entre las inteligencias especializadas. Como describí en el capítulo 3, la psicóloga evolutiva Annette Karmiloff-Smith afirmaba que la mente de un niño moderno pasa por una fase durante la cual la cognición se concreta esencialmente en determinadas áreas, y que tras esa fase el conocimiento se empieza a aplicar a áreas que trascienden los objetivos concretos para los que normalmente se usa. En el capítulo 7 decía que el desarrollo cognitivo de un humano primitivo joven se interrumpía de forma efectiva tras la emergencia de las áreas especializadas de pensamiento y antes de crearse conexiones entre ellos. Así, respecto al desarrollo, la fuente de fluidez cognitiva tiene que residir en una prolongación ulterior del periodo de desarrollo cognitivo.

Hay efectivamente evidencia en el registro fósil de que el desarrollo infantil de los humanos modernos fue considerablemente más largo que entre los humanos primitivos. Esa evidencia nos ha llegado en forma de restos de esqueletos de los poquísimos niños neandertales que existen. Estos restos muestran que los niños neandertales conocieron un crecimiento rápido y desarrollaron unas extremidades robustas y un cerebro relativamente grande a una edad temprana en comparación con los humanos modernos. Un espécimen especialmente importante procede del yacimiento de la Torre del Diablo, en Gibraltar, y se fecha en unos 50 000 años. Consiste en no más de cinco fragmentos, pero su reconstrucción ha demostrado que pertenecían a un niño de tres o cuatro años. Los dientes demuestran que la erupción dental tuvo lugar antes que en los humanos modernos. Pero lo que tiene aún mayor interés es el hecho de que a esta temprana edad, el tamaño del cerebro de este neandertal, de 1400 cm3, se aproximara al cerebro de un adulto. Parece que este ritmo tan rápido de expansión cerebral es un rasgo general entre los niños neandertales, dado que se ha encontrado en otros especímenes[15]. El ejemplar neandertal mejor preservado y de descubrimiento más reciente es el niño de dos años encontrado en la cueva de Dederiyeh, en Siria. Al parecer tenía un tamaño cerebral equivalente al de un niño humano moderno de seis años[16]

En realidad, no había tiempo suficiente para que surgiera la fluidez, cognitiva antes de que cesara el desarrollo de la mente del neandertal, y creo que el de la mente humana primitiva en general. Por desgracia no contamos con ningún cráneo infantil correspondiente a los primeros humanos modernos de hace 100 000 años del Próximo Oriente, ni a los primeros cazadores-recolectores del Paleolítico Superior. Pero estimo que se produjo una prolongación gradual del periodo de desarrollo hace entre 100 000 y 50 000 años.

Concluiré este capítulo con un resumen de mi explicación de la evolución de la fluidez cognitiva. La simiente se sembró con el aumento del tamaño del cerebro, que se inicia hace 500 000 años. Este aumento está a su vez relacionado con la evolución de un lenguaje social gramaticalmente complejo. Pero las voces de este primer lenguaje también contenían retazos de información no social. Los individuos capaces de explotar esta información no social lograron una ventaja reproductiva. Es el caso, sobre todo, de las hembras lactantes que amamantaban a sus crías durante prolongados periodos —lo que las imposibilitaba para alimentarse a sí mismas adecuadamente—, que habrían experimentado una presión selectiva para adaptarse, porque sus pautas de interacción social con los machos se habrían visto modificadas por la necesidad de alimento. A medida que el lenguaje social se convertía en un lenguaje general, los individuos fueron adquiriendo una consciencia cada vez mayor de sus propios conocimientos del mundo no social. La consciencia adoptó el papel de un mecanismo de integración del conocimiento anteriormente «atrapado» en inteligencias especializadas aisladas.

Parece que el primer paso hacia la fluidez cognitiva fue una integración entre la inteligencia social y la inteligencia de la historia natural, algo que evidencian los primeros humanos modernos del Próximo Oriente, hace 100 000 años. Esto tuvo lugar antes de que los humanos modernos se dispersaran por Asia y Europa, donde sustituyeron o se mezclaron con las poblaciones existentes de humanos primitivos. El último paso hacia una total fluidez cognitiva tuvo lugar en momentos ligeramente distintos en diferentes poblaciones hace entre 60 000 y 30 000 años, y conllevó una integración de la inteligencia técnica, provocando los cambios de comportamiento que se observan en lo que se llama el periodo de transición del Paleolítico Medio al Superior. En otras palabras, creó una explosión cultural: la aparición de la mente moderna.