3 de julio de 2012

Soñar nos hace vivir

Siento que necesito silencio. Descansar. Quiero que paren, que terminen. Pido sin palabras que me dejen en paz.

Aunque no se escuchan ruidos alrededor, siento que mi cabeza retumba y no tiene reposo. Es como si todas las neuronas de mi cerebro estuvieran trabajando al límite, y esto me produce una sensación de fatiga que nunca antes había sentido con tanta intensidad.

Estoy agotada, pero sé que tengo que esforzarme, darlo todo, seguir. No puedo desfallecer, ahora no, porque estoy realizando la prueba definitiva de mi vida profesional: me estoy sometiendo al Test Mental de Fórmula 1 que realiza la FIA[1].

Han sido muchos años de trabajo para lograr mi sueño y soy consciente de que después de esta pesadilla, por fin, no solo voy a poder demostrar mi valía y ocupar mi sitio en la Fórmula 1, sino que también quedaré acreditada oficialmente como piloto con la Insignia que concede la FIA.

No puedo más, estoy tumbada con la cabeza llena de sensores y con las piernas enganchadas a unas «serpientes» que quieren enredarme. Es parte de la Prueba y tengo que esquivarlas con los pies como si fueran un reflejo hacia el acelerador y el freno, mientras mi cabeza sigue dándoles toda la información que necesitan…

«María, es la primera vez que hacemos el Test Mental de Fórmula 1 a una mujer. Tenemos muchos datos de cómo funciona el cerebro de un hombre en la Fórmula 1, pero no el de una mujer. Necesitamos que aguantes todo lo que puedas».

Me encuentro muy cansada, llevo ya unas cuantas horas, pero estoy dispuesta a dejarme el alma en este examen, el definitivo. Me dicen que Lewis Hamilton ha sido el último en hacerlo y que ha estado ocho horas. Tengo que superarle, o por lo menos aguantar las mismas ocho interminables horas.

Estoy en una sala de la FIA de color azul oscuro y todos pasan a mi lado con carpetas, tomando apuntes, pero no me miran, como si su trabajo no debiera interferir con el mío. No recuerdo cómo he llegado hasta aquí, solo sé que he venido en un avión médico en el que han controlado mis constantes vitales antes de empezar la Prueba para que no se perdiera ninguna información. Muy de Fórmula 1, máximo control. Sé que Rodrigo, mi novio, también se encontraba en el avión, pero actuaba como si fuese un médico hablando de mi estado físico y sin dirigirse a mí.

Pasan las horas y acumulo más y más sufrimiento. Siento que lo quiero dejar, que necesito descansar, que no puedo seguir, me cuesta respirar, nunca he sentido un cansancio parecido, es como si se me fuera la vida, cada aliento es un triunfo. Estoy en mi límite y he ido mucho más allá de lo que nunca pensé que aguantaría, pero soy incapaz de decirles que abandono.

La voz de una mujer de la FIA me dice: «¡Vamos María, vamos!». Es la única que se dirige a mí. Pienso que, como es mujer, quiere que pase esta Prueba, pero me siento al final de mis fuerzas. Me sigue animando, y ya siento hasta rabia hacia ella porque no se imagina el esfuerzo que me está costando superar este Test.

Pienso en decir: «¡Ya!, ¡apagad ya todo, dejad mi cabeza en paz, quitad esas cuerdas de mis piernas, no voy a aguantar más!».

Entonces, cuando estoy a punto de rendirme, noto unos martillazos en mi cabeza, como si me estuvieran poniendo un clavo. «¡Basta ya! ¡Parad!», pero los técnicos me dicen: «María, has superado la Prueba, te vamos a poner la Insignia en tu cabeza, como un microchip, nadie la verá, es pequeña, pero todos los pilotos de Fórmula 1 la llevan sin que nadie lo sepa». «Si es así, entonces está bien», y me dejo rematar. Al segundo martillazo me enfado, y me dicen: «Como has aguantado más de ocho horas, te corresponden dos Insignias»… ¿Cómo iba a rechazarlo?

Postrada en la Sala de Experimentación, siento que me he dejado la vida para pasar la Prueba y vomito del cansancio; creo que como vomite otra vez me muero, literalmente, no puedo más, qué dolor tan profundo. No tengo ya fuerzas ni para moverme, me pesa respirar y me entran ganas de hacer pis, pero no puedo hacerlo delante de todos los inspectores de la FIA; además, no tengo fuerzas para incorporarme, y menos para irme. Me dicen: «Haz pis», y pienso: «¡¿Cómo voy a hacérmelo encima, delante de esta gente?!». Me aguanto. ¡Quiero salir de aquí! He pasado la Prueba y solo deseo reunirme con mi familia. Sé que ellos están esperándome al otro lado del cristal. Quiero irme ya de este examen maldito. Así que me hago pis encima, con vergüenza, y me sacan de allí.

Estas fueron mis vivencias mientras me sometían a varias operaciones: construcciones mentales fruto de mi subconsciente con pinceladas de realidad. No lo he contado nunca, fuera de mi familia y amigos más cercanos, porque el escenario que yo imaginé fue tan real para mí, y tan fantasioso a la vez, que me ha costado un tiempo aceptar que todo aquello fue tan solo un sueño. Creer en aquel momento que estaba realizando un Test Mental en la FIA que demostraría mi valía como piloto de Fórmula 1 fue el reto que necesité para seguir viviendo, el que me ayudó y me dio fuerzas cuando quería abandonar, el que me hizo luchar por salvar mi vida.

Pinceladas de realidad

En la Fórmula 1 se mira mucho la preparación física de los pilotos, y las pruebas a las que se les somete tienen mucha fama por su dureza. Son pruebas de intensidad máxima.

Quince días antes de sufrir el accidente yo había estado en Mc Laren, donde me hicieron el reconocimiento médico y físico para medir mi rendimiento y me realizaron todas las pruebas en un día. La prueba de esfuerzo en bici, en la que pedaleé bañada en sudor hasta que mis piernas dejaron de responder, fue en una sala delante de dos entrenadores y un ordenador que recibía los datos de mis pedaladas. Después vinieron una serie de dominadas, sentadillas, abdominales, lumbares, la prueba de velocidad… A las que siguieron unos test de reacción y concentración que me hicieron sentada, por ordenador, una vez que estuve cansada, para ver cómo reaccionaba y las decisiones que tomaba en ese estado.

Y todo con la tensión de saber que era la primera mujer en pasar por allí y que me evaluarían con los resultados obtenidos por sus pilotos más victoriosos: Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jenson Button. Fueron unas horas duras, pero para las que entrenas y te preparas sufriendo día tras día.

Pues bien, nada comparado con el cansancio que sentí al volver de mi viaje vital en el quirófano. Estaba tan cansada que no era capaz de girarme yo sola en la cama.

Fueron cinco días en coma, tres operaciones y más de treinta horas de intervenciones en total. «Menos mal que llegaste en forma María», me dijeron más adelante los cirujanos, «pudimos seguir operando porque tu corazón respondía bien».

Decido Vivir

La realidad fue que entré en el quirófano en estado crítico y que, mientras soñaba, aguanté varias operaciones de alto riesgo por la lesión craneoencefálica y cerebral sufrida por el impacto. La primera y más importante duró diecisiete horas y mi familia no acababa de creerse que siguiera con vida. Me intervinieron dos veces más, pues también era importante y necesaria la reconstrucción facial.

¿Y por qué este sueño? ¿Qué significó, entonces? Creo que nuestro cerebro debe de ser muy sabio y escoge el escenario irreal en el que tu subconsciente va a hacer que luches todo lo que puedas. Pienso que a pesar de lo familiar que soy y lo enamorada que estoy, mi mente decidió inventarse aquella prueba de la FIA porque sabía que yo pelearía por lo que había deseado toda mi vida: ser piloto de Fórmula 1. Para mí fue tan real que, cuando desperté, no me creía que hubiese estado en otro sitio. Incluso estaba muy contenta porque lo había logrado, ¡había pasado el maldito examen y tenía mis Insignias! Supongo que si hubiera sido madre probablemente me hubiera adentrado en un sueño para salvar a mi bebé, ¡vete tú a saber!

En la UCI no había nadie de la FIA, pero sí había una mujer, mi enfermera, que me transmitía ánimos para luchar; no llevaba serpientes en las piernas: eran cintas que las rodeaban para facilitar mi circulación tras tantos días inmóvil. Los sensores de mi cabeza eran reales, tenían que controlar mi cerebro. Y mi Insignia, mi Insignia era… un medidor de la presión, que, como una bujía, salía de mi cabeza y me quitaron antes de despertar. Yo no la vi, me lo contaron mis hermanos.

Solo hay cuatro realidades en aquel sueño: las horas transcurridas, la enfermera y, la más importante para mí, los míos estaban allí viendo la «Prueba» a través del cristal. La cuarta es uno de los motivos por los que hoy escribo este libro: podría haber abandonado y decidí seguir luchando. Ya lo he dicho: no solo vivir es decidir, morir también puede ser una decisión de tu subconsciente.

Pero vayamos ahora a cuando empezó todo.

Un día más de lluvia en UK

Esa mañana de julio tuve que realizar un test de Fórmula 1 en el aeródromo de Duxford.

Era parte de mi trabajo, y se hacía allí, en una pista de aterrizaje para aviones, porque los entrenamientos en circuitos están limitados en la Fórmula 1.

Para mí era un día esperado. Todo estaba montado allí para que yo pudiera probar unas piezas de cara al siguiente Gran Premio, el de Silverstone. Ese día yo daba un paso más en mi carrera; no era un día difícil, pero sí importante, muy importante para mí.

Cuando un piloto de carreras se sube a un coche no siente miedo. No es porque estemos locos, sino porque se trabaja minuciosamente en el detalle, en el control, en la seguridad. Sientes que está en tu mano.

Ese día no lo estuvo. He revivido en mis pesadillas y fuera de ellas minuciosamente una y otra vez aquel momento y no había nada que pudiera haber hecho que hubiese cambiado el resultado.

En ese aeródromo de Duxford, solo unos minutos más tarde de comenzar mi test habría un parte de defunción. Mi parte de defunción.

El de arriba quiso que no me fuera, y ahora solo quiero que lo que me pasó a mí no vuelva a pasar.

Un antes y un después

Una ambulancia llegó al hospital de Addenbrooke. A pesar de la cercanía del hospital, había tardado bastante desde el momento del accidente. Pararon dos veces porque quien escribe esto, a la que los policías habían certificado como caso de defunción, perdía la vida. Llegué con la cara destrozada, pero con vida, acompañada de Isabel, mi hermana mayor.

Isabel firmó la hoja con mi radiografía antes de entrar al quirófano; ahora que la veo, era espantosa. Tenía, además, una decisión difícil que tomar: dar su consentimiento para que me intervinieran sin saber quién me operaría y si viviría. Si era mejor aquí o en otro sitio. Pero no había tiempo que perder, estaba muy grave. Entró conmigo hasta la puerta del quirófano y se quedó sola. El resto de mi familia estaba en España.

Mis padres, mi hermano Emilio y mi novio Rodrigo cogieron un avión en cuanto se enteraron. Isabel cuenta que llamó a casa cuando vio en mí un ligero movimiento, no sabía si sería por mucho tiempo, pero pensó: «Si hay un momento para llamar es ahora». Mi padre cogió el teléfono e Isa no habló mucho, lo justo para no confundir ni mentir. Solo dijo: «María ha tenido un accidente muy grave, no sé si vivirá, venid corriendo».

Mi padre prefirió no comunicarle a mi madre la verdad y se limitó a decir que me había hecho daño. Mi madre no quiso preguntar, debía hacer maletas para un día, pero metió corriendo lo necesario para una semana. Ella presentía que aquella mañana pasaría algo y mi padre, unos minutos antes, le había dicho: «Tranquila, Isabel, si hay un día que no debes preocuparte, es hoy».

Mi madre cuenta que en el avión mi padre y mi hermano dormían, pero en realidad no descansaban, rezaban con los ojos bien cerrados para centrarse en su oración, para que si el rezo más sincero pudiese curarme, fuese ese el que saliera de su alma. Además, con los ojos cerrados no se desmoronarían con mi madre.

Llegaron todos al hospital; Rodrigo, mi novio, viajó por su lado. Estaba corriendo por un parque madrileño cuando Isabel le llamó y vio el teléfono al llegar a su taquilla. Mi hermana le comunicó la gravedad del accidente. Rodrigo dejó su trabajo sin explicaciones y le pidió a su mejor amigo, Martín, que le llevase al aeropuerto mientras reservaba plaza para el siguiente avión por el móvil.

Se encontraron todos en urgencias, en Cambridge. Ninguno me habla de ese momento, imagino que hay sentimientos que no se pueden expresar.

Después de trece horas de quirófano perdían la esperanza, pensaban que me había ido, aguardaban en silencio. Cuando se cumplieron diecisiete horas les dijeron que la operación había salido bien, pero que mi estado seguía siendo crítico. Además, las secuelas eran grandes para una chica joven.

Solo mis padres y mi hermana pudieron verme, dado el aspecto terrible que tenía. Los detalles prefiero guardármelos para mí.

Pero estaba viva.

7 de julio de 2012 a las 7 de la tarde

Antes de subirme al coche en el que sufrí el accidente, recuerdo que mi hermana Isabel, sin venir a cuento, me dijo: «El día 7 va a pasar algo bueno, ya verás, tengo un presentimiento». A todos nos gusta el número 7 en casa.

Mi familia me ha contado que cinco días más tarde de mi accidente, el 7 de julio y a las 7.00 horas de la tarde, estaban preocupados porque en el primer momento en el que reaccioné, los médicos les dijeron que no sabían si iba a poder mover las manos o los pies. Tampoco si podría hablar porque la rampa del camión había dañado el cerebro en la parte frontal derecha, y eso también podría conllevar problemas en la gestión de tareas e incluso generarme trastornos de personalidad.

El médico me pidió que moviera las manos y respondí…¡moviéndolas! Después me pidió que moviera los pies, pero no pude. Mi hermana Isabel, en un gesto de desolación, dijo: «María, mueve los “ñoños”» (palabra que utilizan los canarios, como mi cuñada, y que nos hacía mucha gracia), y entonces los moví. No sé cuánto tiempo pasó, pero también empecé a hablar.

Como yo pensaba que me encontraba trabajando, cuando hablaba lo hacía en inglés. Para ellos era un alivio que me expresara, aunque les tenía desconcertados que no me dirigiera a ellos y siguiera «trabajando». El médico miró a mi madre y le dijo: «Háblele, a ver si la reconoce», y ella así lo hizo, pero yo le respondí haciendo un gesto de silencio: «Shhhhh!, mamá, estoy trabajando». Al menos la había reconocido, pero seguían sin entender por qué reaccionaba así y temían que se debiera a las secuelas del accidente.

Me salvan la vida… Pierdo el ojo

Lo que recuerdo del 7 de julio es que no sabía qué día era ni dónde estaba. Desperté y vi a un hombre con bata blanca, joven para ser médico y bastante guapo, sentado en una silla al lado de mi cama. Alrededor estaban mis padres y mis hermanos.

«María», me dijo con un acento inglés afrancesado, «¿sabes dónde estás?» Yo recordé mentalmente mis últimos destinos, pero luego pensé: creo que la Prueba Mental de la FIA ha sido en Canadá, así que respondí: «Canadá». Me dijo: «Estamos en Cambridge, María, ¿recuerdas que has tenido un accidente?». Entonces recordé el test aerodinámico que había hecho hace poco con mi equipo y que me había golpeado a baja velocidad. Pensé que debí de perder el conocimiento.

El doctor me dijo: «El accidente fue muy grave María, no sabíamos si íbamos a poder salvar tu vida».

El médico prosiguió: «María, no hemos podido salvar tu ojo». En ese momento me di cuenta de que no podía abrir el ojo derecho, no tenía nada de movimiento, ni siquiera el párpado se movía.

Estaba aún muy débil y aturdida, ahora os lo cuento con una mayor claridad de la que en realidad percibía entonces. Le dije: «Doctor, ¿usted es cirujano?». Me respondió afirmativamente. Le dije: «¿Usted necesita dos manos para operar?». Él asintió. Yo continué diciendo: «Pues yo soy piloto de Fórmula 1 y necesito dos ojos para pilotar». Él repitió: «María, te hemos salvado la vida, estamos muy contentos, no ha sido fácil».

Antes de que el pobre médico se fuera, le pregunté: «¿Por qué me quitasteis el ojo?». Mi tono no era de enfado, sino de desolación, y añadí: «Esa era mi decisión», repetí, «mi decisión…».

Una mirada que me acaricia el alma

Yo ya solo pensaba en mi ojo. Lloré mientras percibía a mi familia, que me besaba con su mirada a mi alrededor. Creo que aún lloraba por los dos ojos, al menos así lo sentí. Desde ese día, ya solo llora uno.

Caí rendida.

Recuerdo la mirada de mis padres, de mis hermanos, que me contemplaban como si fuese un milagro. No lloraban, sus ojos solo brillaban. Pensad en la expresión de alguien cuando ve un milagro. Pues esa es la mirada que sentí y que me llegó directa al alma. Mis padres y mis hermanos tenían los ojos iluminados, abiertos como si no pudiesen parpadear y brillantes como si la lágrima no se fuera a caer nunca.

Esa expresión, que comparto con vosotros, fue mágica y no la olvidaré jamás.

Levantar la visera

Es ahora, después de muchos meses, cuando he entendido el gran cambio que ha dado mi vida. Había vivido como si mi cuerpo fuese un coche de competición y mi vida una carrera planeada con estrategia de Fórmula 1. Yo lo tenía todo medido, controlado. Pensaba que podía estudiar, aprender, llevar las riendas, detallar cada momento de mi futuro a base de trabajo, dedicación y pasión. Creía que todo dependería de mí, hasta tal punto que olvidé que mi vida no me pertenecía a mí. Olvidé que yo no soy dueña de mi vida, sino que lo es el destino.

Pero en aquel momento, en el hospital, María todavía seguía mirando la vida a través de la visera de su casco, seguía teniendo un único objetivo: pilotar. Seguía sin ver la vida con horizonte, en perspectiva. Solo veía coches.

Mi madre

Me asignaron una habitación fuera de la UCI, en una zona restringida y justo enfrente del puesto de control de los enfermeros y enfermeras de la planta.

En mi nueva ubicación mi familia podría estar siempre conmigo.

La habitación era pequeña y tenía un gran ventanal a la derecha de mi cama, desde donde se veían las azoteas de otras áreas del hospital. A mi izquierda, una butaca que estaría ocupada permanentemente por mi madre y un pequeño lavabo. La puerta de la habitación estaba muchas veces abierta, pero apenas pasaba gente por allí.

La medicación aún era muy fuerte y me provocaba alucinaciones, la cabeza me seguía doliendo mucho, no podía descansar, y si dormía mi cabeza sentía un estrés constante, una actividad interminable. Veía coches fluorescentes en la pared y pensaba: «Qué detalle, me han dado la habitación con motivos de automovilismo, ¡qué afición tienen estos ingleses!». Pero en realidad alucinaba, estaba agotada, quería silencio en mi cabeza, algo imposible.

Mi madre estaba siempre allí, a mi lado, y aunque yo intentaba no alarmarla, en cuanto me movía un milímetro ella se incorporaba, me arropaba, me giraba… porque a pesar de los barrotes de mi cama yo no tenía la suficiente fuerza para volverme agarrándome a ellos. Cada poco tiempo venía un enfermero español a tratarme, me atendía y me hacía las curas.

Él

Dicen que al despertar por primera vez pregunté por Rodrigo, yo no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que estaba siempre presente en mis sueños.

Me encontraba en la cama cuando le vi asomarse por la puerta de mi habitación. Él sonreía, y se acercó a cogerme la mano. Estaba allí. ¡Qué ilusión! Rodeado de toda mi familia. No recuerdo cuáles fueron mis palabras, pero sí que él tenía el pelo alborotado. Creo que me dijo que le había dado un buen susto. Lo que yo no percibía es el susto que él se estaría llevando en ese momento, pues no era consciente de que me estaba viendo con más de cien puntos en la cara, con el párpado cerrado y unas gasas cubriendo el lagrimal para proteger el injerto de piel que me habían tenido que realizar. Además, tenía media cabeza rapada, no movía bien los músculos de la cara y mi sonrisa era solo media sonrisa. Pero yo lo ignoraba.

Era la primera vez que entraba en mi habitación, puesto que mi madre no había permitido que, por mi estado físico, nadie me visitara hasta entonces; y lo entiendo, si en ese momento tenía aquella pinta, no quiero ni imaginar cómo era mi aspecto unos días antes. Aunque en la UCI me tenían con media cara tapada. Y nadie podía pasar.

A pesar de todos mis dolores, yo estaba feliz, tenía lo que más quería en aquella habitación: mis padres, mis hermanos y Rodrigo, que había estado conviviendo con mi familia durante unos quince días antes de poder verme.

No conozco mi aspecto

Yo no era consciente de la gravedad de mi estado.

Ni siquiera me había mirado al espejo. Al estar con Rodrigo empecé a pedir que me dejaran uno, pero no me hacían caso y a mí se me olvidaba al cabo de un rato. Como todos estaban a mi alrededor contentos, yo no imaginé ni remotamente que mi apariencia pudiera ser tan dura. Simplemente no me importaba, estaba allí con ellos.

Los médicos les alertaron de que no podían contarme nada que yo no preguntase. Les explicaron que era muy importante que yo fuese recuperando por mí misma los recuerdos y que ellos no debían forzar ese proceso. Ellos me comentaban el susto que les había dado y lo contentos que estaban ahora.

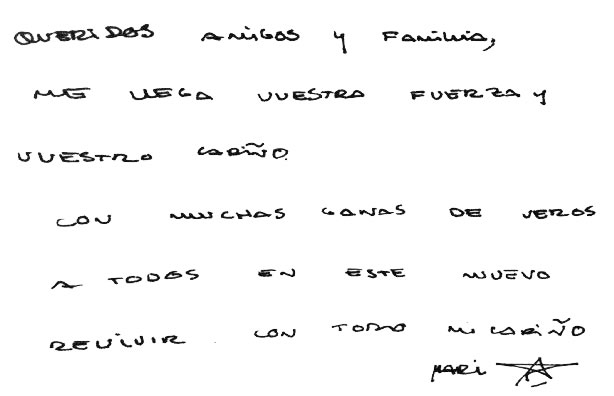

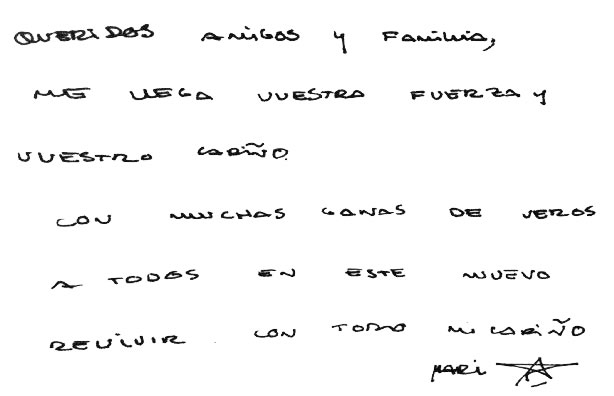

Escribo una carta

Me hablaron del Gran Premio de Silverstone y me dijeron que Fernando me había dedicado la pole[2]: me hizo una ilusión increíble. Me hablaron de la cantidad de muestras de cariño que había tenido y que a ellos también les habían ayudado mucho.

Mi hermano Emilio me pidió que le dictase un mensaje para dárselo de mi parte a todos. Yo pedí un papel ante la inquietud de los que estaban en la habitación. Imagino que no sabrían si podría escribir o si escribiría bien.

Mandé a todos esta carta, de mi puño y letra. Mi padre se emocionó.

Los míos

Estaba feliz de estar con los míos.

Todas las noches se alternaban mi hermana y mi madre para cuidarme, aunque mi madre repetía muchos días. No tenían cama, así que dormían en la butaca o en el suelo con tal de estar a mi lado.

Las noches eran muy duras para mí. Descansaba poco, pero la morfina me ayudaba. Por la mañana aparecían todos temprano en mi habitación. Me contaban anécdotas y rodeaban la cama. Mi hermano Emilio, con el que no había pasado mucho tiempo últimamente, ya que él también llevaba una vida de locos con tanto viaje (es Team Manager del Equipo Pons y el director técnico de nuestro equipo de Fórmula 3), me cogía la mano todo el rato. Era genial sentir su cariño. Isabel estaba pendiente, alerta de mi estado, al igual que mi madre, aunque no dejaban de sonreír. Mi padre estaba tranquilo, bastante callado, admirando cada cosa que decía. En su cara aún veía esa expresión de milagro. Y Rodrigo, cómplice con su mirada y sin despegarse de mi lado.

En la ventana de mi habitación había unos peluches que me habían mandado mis amigos con una nota. Eran un pingüino y un oso que trajo mi mejor amiga desde la infancia, Irene.

Siento su dolor

Recuerdo un día. Estaba con mi madre y todos se habían ido ya al hotel a descansar. Estaba anocheciendo y oía gritos que decían «help! help!» insistentemente y con un tono triste. Pensé que quizás era alguien de la calle. Después de un rato vinieron a curarme y le pregunté al enfermero: «¿Qué pasa? Alguien pide ayuda». Me dijo: «María, en el otro lado del hospital está el área de pacientes con problemas mentales, no te preocupes, es normal». Me quedé triste, helada, en la ventana yo tenía las muestras de cariño de mis amigos, y mi familia estaba allí todo el rato. Me sentía afortunada. Aquel pobre estaba desolado, ¿estaría con alguien?

No podía dormir. Esta vez no era por mi dolor de cabeza, sino por su dolor.

Evoluciono bien pero todavía

se desconocen las secuelas

Mi habitación siempre tenía un ambiente positivo y todo eran sonrisas.

Les comunicaban el diagnóstico y la evolución diariamente y mi hermano Emilio, como buen ingeniero y con su dominio del inglés, hacía un resumen para toda la familia. Las noticias iban siendo buenas, pero, como decían los médicos: «No podemos anticipar de aquí a mañana, os iremos comentando cómo vemos las próximas horas».

La operación craneoencefálica parecía haber sido un éxito: tenía cinco placas de titanio en la cabeza, pero lo que más les preocupaba era el cerebro.

Tiempo más tarde me enteré de que había perdido masa cerebral, es decir, un trozo de cerebro. Ahora entiendo por qué cada mañana venía un regimiento de médicos y simplemente me preguntaban qué día era, si recordaba algo, y al ver que yo les respondía tan normal (el día se lo preguntaba a la enfermera de madrugada porque en ese estado no era fácil acordarse), débil, pero normal, se dirigían a mi familia y les preguntaban: «¿Es la misma de siempre? ¿Se ha comportado de forma rara? ¿Algún cambio brusco de humor?».

Yo hablaba más bajito y suave de lo normal, también estaba muy cariñosa, y eso que ya lo soy mucho, pero nada que apuntase a lo que temían los médicos: secuelas psíquicas.

Pasaban los días y, aunque no me daba cuenta, cuando salían de la habitación, todos vivían aún momentos de mucha tensión.

Isabel, como mi jefa de comunicación, intentaba guardar mi privacidad y seguir la decisión que habían tomado todos respecto a mi accidente: no hacer ningún comentario. Solo les preocupaba mi estado de salud.

Mi padre, mi hermano y mi mánager estuvieron con el equipo, que les explicó su versión de lo ocurrido.

Mi madre solo salía para informar a los familiares que habían venido para estar con nosotros y que no tenían acceso a mi habitación.

Rodrigo, de vez en cuando, iba a un parque que había cerca, se tumbaba en un banco y miraba al cielo; necesitaba respirar, digerir.

La importancia del chocolate

La primera vez que me quedé a solas con mi padre, la primera pregunta que le hice fue: «¿Qué te parece Rodrigo?». Para mí era importante su respuesta porque apenas se conocían hasta que llegaron todos a Cambridge. Él me dijo en plan de broma: «Siempre te puedes fiar de alguien a quien le gusta el chocolate». Me hizo gracia, porque siempre que yo estaba dormida en la habitación o necesitaban desalojarla por las curas, ellos iban a atacar el puesto de helados de chocolate de abajo, como buenos chocolateros que son los dos. Su respuesta me dejó tranquila.

Preguntas

Después de dos semanas, ya me dejaban incorporarme en la cama. Aunque yo prefería estar acostada, ya no me dejaban dormir todo lo que quería, pedían que moviese más las extremidades y que empezase a comer. Yo no tenía nada de apetito. Empecé a tomar batidos, era lo único que me entraba, pero solo de sorber por la pajita me dolía más la cabeza.

Una noche estaba con los ojos cerrados y vino el enfermero. Vi que mi madre se levantaba y movía la sábana descubriendo mi pierna: tenía un apósito con sangre que la recorría entera hasta la ingle.

A la mañana siguiente amanecí con preguntas: «¿Por qué tengo una cicatriz en mi pierna?, eso no me encaja». Ellos respondieron: «Claro María, estabas en coma cuando tuvieron que abrirte la pierna porque necesitaste un injerto para la cara». «Ahhh, vale».

Mi padre me preguntó: «¿María, te acuerdas?». «Sí, sí, me acuerdo de todo». Insistió: «¿Te acuerdas de lo que hiciste?». «Sí, papá, de todo». A mi padre le preocupaba que yo me sintiese responsable de lo que había ocurrido, ya que, según el equipo, por la información que le habían dado a mi familia, podría haber tenido parte de culpa. «Papá, no estuvo en mi mano, nada pude hacer para cambiar este final. Estoy tranquila». Él me preguntó: «¿Por qué aceleraste?». Con firmeza dije: «Yo no aceleré, papá, estoy cien por cien segura». Mi padre lo dejó estar, los médicos advirtieron que no debía alterarme en aquel estado.

Dos versiones

Poco a poco los médicos fueron siendo más permisivos respecto a poder hablar del accidente con mi familia, siempre y cuando ellos solo respondieran a comentarios míos muy concretos, preocupados por la recuperación de mis lesiones en la cabeza. Mi familia por fin me podía dar información de lo que ocurrió según el equipo. Existían dos versiones, y la mía no casaba con la del equipo. Estaba tranquila, no me preocupaba que no coincidiesen.

Ahora sé que el equipo hizo un comunicado de prensa cuando yo aún estaba grave. El comunicado decía que no hubo problemas relativos al coche, dejando entrever que yo era novel, y curiosamente no mencionaban que un camión de uso del equipo estacionado con la rampa bajada a la altura más peligrosa, la de mis ojos, fue lo que había provocado mi estado crítico. No hablaban de ningún camión.

Pero ¿sabéis qué? En aquel momento no le di importancia, entendía que una investigación más profunda aclararía los hechos tal y como yo los recordaba. Estaba viva, tenía a la gente que quería a mi alrededor, yo me sentía en paz conmigo misma. Era mi familia la que sentía la necesidad de protegerme, de que se supiera la verdad, de que alguien se hiciera cargo de mis secuelas, les preocupaba mi estado presente y mi futuro… Yo aún no había visto mi aspecto, desconocía mis secuelas y las consecuencias que podrían acarrear en mi vida.

Y a pesar de la dureza del momento, lo vi todo claro. Aquel equipo me dejó de golpe sola. Pero no me importaban sus justificaciones. Solo me importaba estar juntos, nosotros. Así se lo dije a mi familia: «Olvidaros de todo, me da igual, no es importante, esta carrera yo ya la he ganado porque estoy viva». Mi padre dijo: «Tienes razón, hija».

Fueron mi seguro y la Seguridad Social los que corrieron con los gastos de mis operaciones.

La colonia es tan fresquita que… ¡no huele a nada!

«Vamos a cortarte el pelo, María», me decía mi madre. Yo notaba que tenía algo de pelo por los hombros. Es verdad que estaba asqueroso, tenía casi hasta rastas, pero me gustaba ir siempre a mi peluquero, ¡cosas de chicas! Y me negaba. Pero me convencieron. Entonces vino una enfermera que era muy simpática y con una maquinilla me afeitó la cabeza o, mejor dicho, me afeitó la parte de la cabeza que no estaba ya rasurada de las operaciones. Yo pensaba que conservaba mi melena, pero solo me quedaban unos mechones que caían desde la parte de atrás.

Desde el accidente me habían aseado, pero no me había dado una ducha por mi estado. Cada día venía una fisioterapeuta a moverme un poco las piernas y a intentar incorporarme un poco más, hasta que un día me dijeron: «¡Vamos a ducharte!». ¡Qué gozada!, una ducha, pero a mi cuerpo no le hacía tanta ilusión, me costaba mucho moverme. Me pusieron en una silla de ruedas, con cierto mareo, y me llevaron a unos aseos cercanos.

Era la primera vez que salía de la habitación, que era para uso individual, a diferencia de las demás. Recuerdo que me sorprendió mucho ver a una chica joven que estaba triste en su cama. No había nadie con ella. A sus pies colgaba un globo de helio con un mensaje deseándole una pronta recuperación. Me dio mucha pena, ella no me miró.

Llegamos al baño y todos los espejos estaban tapados. La enfermera me enseñó un bote de champú color rosa chicle y me dijo: «He encontrado este, seguro que te gusta más que el jabón de hospital». Yo agradecí el detalle y me quitaron el batín. Me pusieron debajo del chorro de la ducha habilitada. ¡Uf!, aquello era una gozada. Aunque no era una ducha en toda regla porque la cabeza me la mojaban con mucho cuidado, y tampoco es muy placentero ducharse sentada, da hasta un poco de repelús, pero me supo a gloria. Me pusieron crema y una bata limpia, con la ayuda de mi hermana y mi madre.

¡Agradeces tanto este momento que si fuera el tío Gilito le pondría a la enfermera un chalet!

En esas circunstancias no es agradable lo desvalido y pequeño que te sientes, tus miserias y secuelas están a la vista de alguien que no conoces y además, ahora, ya eres muy consciente de ello. El regalo de la ducha palió mi vergüenza y me llevaron de vuelta a la habitación.

Fue allí cuando fui consciente de que algo no iba bien. Mi madre me había comprado una colonia fresquita y me la ofrecía para que la oliera antes de ponérmela después del baño. «¿Te gusta?» Yo le dije: «Sí, sí», y pensé, es tan fresquita que no huele a nada, pero por no desilusionarla… y luego recordé que tampoco había sentido el olor de aquel gel de baño rosa fluorescente. Entonces me di cuenta de que no percibía olores.

Había perdido el olfato.

Para que no recibiese todos los golpes a la vez, los médicos me dijeron que a lo mejor era algo momentáneo. Más adelante el doctor que me operó me informó de que este sentido no lo recuperaría jamás: la rampa había cortado los canales olfativos.

Ahora mis duchas no me dejan una sensación tan fresca, es como si no fueran tan limpias al no oler el jabón. Aunque a veces también tiene sus cosas buenas no oler.

¡Quita, bicho!

Ya había roto el hielo con la ducha y mi madre me había subido a la silla a petición mía. Pasé por el lado de un aseo y le dije a mi madre que parara: había un espejo, pero creo que ella no fue tan consciente de mi intención. Me miró a mí directamente mientras que yo me quedé estupefacta frente al espejo. Se me cayó el alma a los pies. Vi la cara de una mujer con el gesto torcido atravesado por una cruz de puntos que iba desde mi frente hasta la comisura de mi boca, pasando por mi nariz. El párpado derecho estaba cerrado, pero otros puntos unían una gasa a mi cara desde el lagrimal y otra cicatriz rodeaba mi ojera hasta mi oreja y daba la vuelta alrededor de mi cabeza. Mi gesto era una mueca, mis músculos no eran simétricos, mi cara no era simétrica, el lateral derecho de mi cabeza era un planchazo. En el cuello, otro tajo feo.

Desde lo más profundo, y casi como un suspiro, dije: «¿Quién me va a querer a mí…?». Mi pobre madre, que es una mujer muy guapa, quería decirme que ella, pero le impactaron tanto mis palabras ante aquella realidad que solo le salió el gesto de desolación de una madre que sabe que lo que va a expresar no le dará consuelo a su hija.

Se rompió al mirar mi ojo en el espejo, y al ver yo su cara, mi actitud cambió radicalmente, como si me despertase de aquella pesadilla. Entonces le dije con gracia al espejo: «¡¡¡Quita, bicho!!!», y me eché a reír. Mi madre no pudo evitar reírse conmigo, aunque todavía tenía los ojos llorosos. Me llevó a la habitación y les comuniqué a todos que ya me había visto en el espejo. Mi madre contó mi payasada y no sé por qué pero no se sorprendieron de mi broma. Todos rieron. Habíamos dado otro paso.

¡Qué os voy a decir! Aún me cuesta pensar que reaccioné así ante aquella situación tan tremenda. Han pasado muchos meses, mi aspecto ha mejorado radicalmente, pero frente al espejo, sin parche me cuesta mucho verme. Es una parte de mi cara que no tiene vida ni gesto. ¿Que cómo lo aguanto? Simplemente no me recreo en él, no le doy protagonismo. Me enfundo el parche, si puede ser de colores, maquillo mis cicatrices y a correr. Para mí no es sano lamerse constantemente las heridas, prefiero curarlas dejando que les dé el aire.

Reaccioné con aquella broma involuntariamente para alegrar a mi madre, pero os diré qué me salvó: le quité importancia, dejé que el tiempo me diera esperanza y supe que harían todo lo posible por mejorarla, confié en los médicos y él, Rodrigo, hizo el resto.

Me quiere

Después de haberme visto estaba inquieta. Había quitado cierto peso de encima a mi familia después de que constataran que a pesar de todo no me había desmoronado. Pero me preocupaba cómo se sentiría Rodrigo, y nuestro futuro. La parte más femenina y coqueta de mí estaba por los suelos, no sé cómo me atrevía a que nadie me viese, pero me atrevía. Quizá porque las cosas, en este punto, tienen otra importancia y mi aspecto físico, en aquel momento y después de todo el sufrimiento y de salvar mi vida, no era prioritario. Pero por supuesto que me preocupaba.

No tardé mucho en poder quedarme un ratito a solas con Rodri. Él se sentó a mi izquierda en la cama y yo, en un alarde de valentía, intenté separarle de mi lado. Le comenté que aún no sabíamos cuál iba a ser mi futuro, si podría ser una mujer independiente por el daño cerebral o si no iba a volver a ser la misma. Además, con aquellas secuelas… «No quiero que estés conmigo por pena», le dije. «A lo mejor tienes que pensarte tranquilamente lo nuestro, tómate tu tiempo, ha sido todo tan de golpe…» Con un nudo en la garganta esperé su respuesta. A mí me salió todo del tirón con voz entera, sin llorar, pero sabía que el abismo estaba al otro lado. Habíamos vivido unos meses juntos tan increíbles, locos por mis viajes, pero increíbles. Y justo antes del accidente le había escrito en un poema: «Sé que lo mejor de mi vida ya lo he vivido contigo». Él me cogió la mano y me dijo que estaba enamorado, a pesar de todo. Que no sabía cómo iba a reaccionar antes de verme, pero que ahora estaba seguro de querer estar conmigo. Sus palabras podrían ser mentira, pero sus ojos expresaban que era verdad lo que decía. Me hizo feliz. Me quería, a pesar de todo me quería. Y entonces volvimos a bromear: «Joé, si me quieres así es que podemos con todo, ¿no?», y él a su vez respondió: «Pues te he visto peor, igual pero con un tubo en la boca, así que imagínate».

Fue un momento vital para mi revivir, porque empecé a soñar, empecé a sumar desde cero.

La gran familia

Uno de los médicos que me han operado por última vez, el doctor Casado, me comentó: «María, no te preocupes de todo lo terrible que te está pasando porque no recordarás el dolor, recordarás solo lo bueno». Y es así, tanto para mí como para Rodrigo y mi familia.

Yo no podía estar todo el rato hablando, ni con gente en la habitación, porque seguía débil, con dolor y todavía mucho cansancio. Pero las veces que estaba con mi familia me cuidaban tanto que se podría comparar con los cuidados de una madre primeriza con su recién nacido. Y ahora era también la recién nacida de mis tías, tíos, primas y amigos que fueron al hospital. Muchos de ellos llevaban mucho tiempo acompañando a mi familia sin poder verme, a excepción de dos hermanas de mi madre: Teresa y Lucía, que además estaban preocupadas por la salud de mi madre en aquellas circunstancias.

Un día decidí darles una sorpresa.

El hospital tenía una zona comercial en la planta baja, y ellos pasaban allí prácticamente toda la jornada esperando noticias. Comían juntos y aprovechaban ese momento para ponerse al día con las últimas noticias que llegaban. Luego iban al hotel por la noche y se tomaban alguna copa con la cena para quitarle tensión al día, y, como ellos decían, aquello parecía Gran Hermano, porque todos convivían varios días juntos e incluso compartían habitación y cama al recibir a algún familiar que se unía a última hora para ayudar.

Tenía ganas de verles, pero no les daban acceso a mi habitación. Así que una mañana vino la fisioterapeuta para tratarme y al terminar le pedí si me podían pasear un poco por la planta con la silla de ruedas. Ella se puso contenta porque me costaba mucho incorporarme y eso suponía un avance y un signo de entusiasmo en aquella mañana. Hizo que me trajeran la silla y me subieron en ella. Rodrigo se puso a los mandos con la idea de acercarme a un pequeño jardín habilitado exclusivamente para los enfermos y sentir el aire libre por primera vez. Le miré y le dije: «¿Te atreverías a bajarme a la zona comercial donde están comiendo todos?». Él me respondió que si así lo quería lo haríamos. Así que salimos del pasillo con acceso restringido sin que nadie se diese cuenta. Me subió en el ascensor y con risa nerviosa nos imaginamos la cara que pondrían. A pesar de mi estado y mis secuelas, yo no sentía vergüenza al qué dirán en ese momento, era como una hazaña con algo de gamberrada, y sabía que a ellos les iba a encantar verme.

Rodrigo me indicó: «Al torcer la esquina está el Burger King (del hospital) y ahí suelen sentarse». Así que, sabiendo que me verían, puse mis manos como si estuviera pilotando un coche y, para torcer la esquina, hice como si tirase del freno de mano para derrapar mientras hacía el gesto de contravolante con mis manos. Menudo revuelo de alegría se montó. Mi tía Lucía, Teresa, mi tío Enrique, mi amiga Irene y mi prima María se quedaron de piedra, ¡menuda sorpresa! Qué ilusión les hizo verme, aunque los pobres no sabían muy bien qué decir por mi aspecto y mi tía Lucía, Luchi, que es bastante gansa, dijo: «¡Qué cabeza tan redondita! ¡Jajajá!».

Fue un momentazo, la gamberrada nos duró poco y me subieron a la habitación, pero fue increíble.

Ahora, pensándolo en frío, aún me sorprende que bajase tal y como tenía la cara. Me cruzaba con enfermos que paseaban arrastrando su suero o sus cuerpos vendados y pensaba: pobres, ¡¿pobres?! ¡Si yo era la peor por allí con diferencia! Pero no me sentía así. Y ellos tampoco me hicieron sentir así, allí era una más.

Gracias a este rallye sorpresa rompimos el hielo y empecé a poder verles en mi habitación, a hurtadillas, en los mejores momentos del día. Las chicas: mi hermana, mi prima María e Irene decidieron ir a comprarme pijamas que no fueran de hospital y me animó mucho ponerme camisetas y shorts, como cuando era pequeña y era el día sin uniforme del colegio.

En el hospital perdí 5 kilos. Me llamaban la atención mis piernas, porque yo siempre había hecho deporte y por eso siempre habían estado musculadas, pero así no las había visto nunca, como palos. La cicatriz de la pierna derecha seguía tapada, así que no la veía, pero la forma de mi muslo había cambiado, como si le hubiesen cortado un buen trozo a esta pata de jamón, y así lo hicieron.

Los médicos

El doctor neurocirujano Hutchinson vino nuevamente a visitarme. Fue el doctor que me salvó la vida, se tenía que ir fuera, pero no quería hacerlo hasta ver mi evolución. Es un hombre delgado, con gafas y pinta de doctor, serio pero afable. Me dejó al cuidado de Christine, su mano derecha, que a partir de ese momento nos sería de mucha ayuda, personal y profesionalmente hablando.

La primera vez que recuerdo ver a los cirujanos plásticos que me operaron de urgencias también me causaron una buena impresión, fueron muy cercanos y me trataron con un cariño especial. Uno de ellos, el doctor Patel, hindú, me regaló un elefante dorado para protegerme, con una carta preciosa escrita por su mujer con la letra más bonita que yo he visto nunca.

Me comunicaron que mis cicatrices mejorarían mucho con el tiempo. Quería creerles, aunque la verdad es que pensaba que me lo decían para animarme.

También me dijeron que había perdido un nervio facial, el que hace que pueda fruncir el ceño, levantar la ceja derecha o abrir y cerrar el párpado, aunque, claro, al haber perdido un ojo, poco me importaba ya. Sin embargo, me recomendaron que no tuviese reparo en tocarme, masajearme las cicatrices y hacer muecas porque los músculos de la cara, cuantas más muecas hiciese, mejor se recuperarían. También me comentaron que mi media sonrisa, poco a poco, se abriría entera. Eso me reconfortó y pensé: «Menos mal que he perdido ese nervio y no el de mi sonrisa».

En esos días, los míos, sabiendo que tenía que ejercitar los músculos, me hicieron reír tanto que hubo momentos en los que les tenía que echar de la habitación porque ya me dolía hasta la mandíbula.

El humor alivia

La visita que se hacía esperar todos los días era la del oftalmólogo. En mi mesilla de noche había un bote con una lentilla, la que me quitaron no sé en qué momento. Pero no tenía noticias de ello. Yo daba por hecho que mi ojo izquierdo estaba bien, pero veía como arañas por el rabillo, por mi almohada, y no paraba de hacer el gesto para quitarlas, lo que dejaba a todos un poco intranquilos.

Por fin llegó un chico joven, de estos que parecen que se han graduado con honores en Oxford. Venía trajeado, impoluto y se puso a revisarme la vista: «Buenas noticias, parece que tu ojo izquierdo está bien, aunque habrá que ver más adelante si el nervio ocular ha sufrido». Bueeeeno, qué alivio, aunque… yo seguía viendo arañas.

Otro día vino otro médico, este más sosillo, con el típico letrerito en la bata, y se pegó a la pared de mi habitación: «María, léeme esta fila». Cuando terminé todas las letras que me pedía tuve el acto reflejo de taparme el ojo bueno para proseguir. Ante esa situación incómoda para mí, no vi otra salida que inventarme las letras. Al médico mi broma no le hizo mucha gracia.

Pero a mí, una vez más, el humor me alivió.

Cicatrices de vida: mis medallas de honor

También tengo que confesaros, aunque sé que me van a leer las chicas de la familia, que el equipo de doctores del hospital de Addenbrooke no está nada mal, y no sé si por salvarme o por el mito del doctor cañón, todas estaban encantadas de que tuviese algunas visitas periódicas de ciertos médicos, en concreto la de un australiano, neurocirujano, que ya por allí tenía club de fans.

Él fue quien un día, más en petit comité (no penséis mal), me dijo que me tocara la ceja izquierda. Ahí también me dolía, pero no sabía por qué. Me dijo: «María, te rompiste también por aquí, pero en el estado en el que llegaste nos centramos en salvarte y en lo más importante. Quizás en el futuro te dirán que debíamos haberte recompuesto esta parte, pero créeme que lo pensamos mucho y creo que hicimos lo correcto». Hoy en día, me alegro de que obraran así, me hubiera dejado otra cicatriz. Y al menos mi lado izquierdo está como siempre.

Había días que se me hacían más duros, tenía más dolores y empezaba a perder la paciencia. Entonces solo quería dormir, no tenía apenas ganas ni de asearme, aunque esa experiencia luego fuese reconfortante para mí; y me dejaba la comida y el batido para más tarde, con la excusa de que luego lo tomaría.

Uno de esos días tuve una conversación con mi padre que me reconfortaría mucho. Estaba triste por mis cicatrices, porque estaba fea y lo seguiría estando toda mi vida. Yo, además, siempre he sido coqueta y alguna vez pensé: «Si tengo un accidente, que puede pasar por mi profesión, que no me pase nada en la cara», aunque sinceramente pensé que algo así solo ocurriría si me quemaba.

Fue mi padre, entonces, el que me dijo: «¿Y qué, María, y qué? Estas cicatrices son tu vida. ¿No estás orgullosa de lo que ha sido tu vida? ¿De lo que has conseguido? ¿Hasta dónde has llegado? Nadie pensó que lo lograrías. A veces ni yo. Y mira. Conseguiste tu sueño».

Tenía toda la razón. Si yo hubiese vuelto a nacer nada hubiera cambiado. Si yo no hubiese perdido mi ojo, estaría pensando en subirme a mi coche de carreras en cuanto me encontrase mejor. Mi historia había sido mi pasión y mis marcas eran mis galones: era duro, eran feas, pero eran mías; y yo me he sentido orgullosa de haber luchado a contracorriente en mi vida por ese sueño, por esta historia.

Dio en el clavo. A partir de ese momento dejé de sentir pena por mí y elevé mis cicatrices a la categoría de medallas de honor.

Buenos recuerdos

Recuerdo el primer día que sentí apetito y me tomé una magdalena con chocolate que me subió Rodri: ¡Qué rica! Recuerdo la dulzura con la que mi madre me tapaba y cuidaba en las tremendas y duras noches de hospital. Recuerdo al primer nominado de nuestra casa de GH, mi tío Enrique, que se tuvo que volver a Madrid al ser abuelo. Recuerdo a mi prima María haciendo bromas, a mi amiga Irene siempre ahí, siempre pendiente y discreta. Recuerdo a mi hermana Isabel mirando como siempre más por mí que por ella y recuerdo el primer día que cedió a darme el móvil, solo por un ratito, ya que los médicos querían que descansara, pero por su cabezota hermana me lo dejó. Llamé a Arancha Yagüe, mi representante: sé que quería venir, debía de estar hecha polvo, así que hablamos un ratito, y, aunque yo estaba muy aturdida, me encantó hablar con ella.

Acto seguido, al colgar, no pude evitar mi curiosidad, me metí en el navegador de mi móvil y puse «mujeres tuertas». Necesitaba referencias, ver cómo les quedaba el parche, no sé, ¿habría alguna guapa? Pinché en el link de imágenes: la primera foto que aparecía era la mía, vestida con mi mono de carreras. Menudo impacto. Me reí, gracias a Dios me reí otra vez.

Hago un bizcocho

Una de las cosas que peor llevaba en el hospital no eran las curas o los dolores. Sí, no me gustaba que me pinchasen cada día ni que me frotasen las heridas, pero lo que menos me gustaba era cuando venía la terapeuta ocupacional a hacer la sesión conmigo en la habitación.

Me hacía preguntas sobre sentimientos, me hacía hablar de mi situación, me planteaba posibles futuros problemas y me decía que tendría que ir despacio. ¿Despacio yo? ¡Si estoy bien! ¡De verdad! No te necesito.

Un día, cuando ya estaba a punto de recibir el alta hospitalaria, me subió a la silla de ruedas y me dijo: «¡Vamos a cocinar!». «¿¿Cómo?? ¿Puede venir Rodrigo conmigo?» Él cocina mejor que yo, pensaba para mis adentros.

No era broma, me llevó a una cocina habilitada y me preguntó: «¿Qué sabes cocinar?». «Bizcocho», dije yo. «Está bien, voy a por la receta y lo vas a hacer». «¿Cómo?» Yo pensaba: «Esta quiere vender el bizcocho de la piloto de Fórmula 1 que se ha dado el cacharrazo», pero me explicó: «No sabemos si vas a ser coherente en tus tareas por el daño cerebral que tienes. Tengo que saber si eres capaz de ciertas cosas. Te ayudaré, pero tú tienes el mando». ¡Joé! Me hizo hasta batir la masa, ¡¡no había batidora!! Y claro, dejé unos grumos…, estaba agotada. Lo bueno es que me acordé de encender el horno, pero como ella quería ver si me acordaba de apagarlo no me dejó irme hasta que el bizcocho se hizo. Yo estaba agotada, y dije: «¡Qué bien huele!» (ya no tenía olfato, pero me lo inventé), apagué el horno y subí con el bizcocho sobre mis piernas. Estos ingleses…, qué cosas, pensé.

So much better when we are together

Llegó el día de quitarme los puntos, no sabía si me llevarían a un quirófano o si me lo harían en la habitación. Estábamos todos allí cuando entró un enfermero negro, alto, grande, sonriente, con su pelo lleno de rastas. Me dio buen rollo. Dijo que me quitaría él todos los puntos y que tenía para un rato. «¿Pueden quedarse?», le pregunté. «Sí, claro, si no les da cosa». Me quitaría todos a excepción de los que tenía en el lagrimal, porque el injerto aún necesitaba más tiempo. Empezó a hacerlo con mimo y sin hacerme casi daño. «¿Podemos poner música? Así es más ameno», le dije. Asintió mientras Rodri ponía a nuestro cantante favorito: Jack Johnson. Perdonadme la cursilería, pero fue especial: so much better when we are together, so much better when we are together (mucho mejor cuando estamos juntos, repetía la canción).

Mark

Iba a recibir el alta pronto, Isa estaba gestionando el avión médico que me llevaría a España y de ahí al hospital de La Paz. Antes de dejar el hospital debía ver a alguien: Mark, mi mánager; él había sufrido también un accidente grave en su trayectoria profesional y no le resultaba fácil verme. Pero ese día apareció. Muy emocionado, me dio un fuerte abrazo y me dijo: «Eres valiente, María».

Me alegro de haberle tenido como mánager. Sé que todo el proceso médico no hubiera sido tan bueno sin su ayuda. Gracias, Mark.

Mi primer parche

Este día fue el primero que me trajeron un parche al hospital. Tenía curiosidad por probármelo; aunque todavía mi párpado estaba rodeado de gasas, me lo pondría encima. Lo saqué de la caja, era negro y bastante grande. Me lo puse y, cuando me miré al espejo, casi no veía la mitad de mi cara. Era demasiado grande; además, tenía una forma de pico, como la copa del famoso sujetador de Madonna. Menuda desilusión. «¿No hay más?» «No, María». «Entonces tendré que hacérmelo a medida». Mi madre dibujó en un papel la circunferencia de mi órbita y se lo guardó: «Ya me encargo yo, hija».

Vuelvo a España

Solo quedaban dos cosas antes de volver a España:

Todos se fueron a España a preparar mi ingreso en el hospital de La Paz a excepción de Isabel, quien viajaría conmigo. La pobre todavía se encontraba inmersa en un proceso muy duro, pues vivió en directo el accidente, pensó que me había ido y me vio en las peores condiciones imaginables. Pero no quería separarse de mí, e iríamos juntas de vuelta a casa.

La noche anterior hubo malas noticias, parecía que mi riñón no iba bien y me tuvieron que hacer varias pruebas de madrugada. Nos alarmamos, pero finalmente nos dieron el OK para viajar. Ella me decía en broma: «No vale echarme los marrones cuando todos se han ido, ¡¿eh?! Que ya me he comido bastantes». Y decía: «Ñam, ñam, ñam», mientras hacía el gesto de comer con sus manos.

Ella era la única a la que dejaba ver mi párpado averiado, y justo antes de irnos vino el oftalmólogo a intentar ponerme el conformador, pero se salía. El doctor, girándose hacia ella, dijo: «Si se sale en el avión a lo mejor tienes que ponérselo tú, Isabel». Mi hermana, a sus espaldas, volvía a hacer el gesto de comerse los marrones: ñam, ñam, ñam. Yo me reía y el doctor no entendía nada. «Se vuelve a salir», dijo, «no tienes espacio suficiente, no te lo puedo poner». ¡Qué alivio!, pensamos las dos.

Nos fuimos con un libro de recomendaciones de Christine: Cómo afrontar un daño cerebral, para paciente y familia. Lo guardamos en la maleta con mi historial médico, que reunía más de cincuenta páginas, y me subieron a la ambulancia.

Llegamos al aeródromo. Era un avión pequeño y muy bonito el que me llevaría de vuelta a casa. Iríamos un piloto, dos enfermeros, mi hermana y yo.

Me preguntaron: «¿Crees que podrás entrar por tu propio pie?». Yo dije que sí. En el primer escalón flaqueé, me fallaron las fuerzas, menos mal que me cogieron.

Me iba a casa, pero aún tenía mucho camino por andar.