LAS SIETE ISLAS DE LOS PIRATAS

Por la noche, el junco de Kin-Lung, que durante aquel tiempo había sido puesto a flote por los marineros que no habían tomado parte en la expedición, dejaba las islas, llevando a Sun-Pao, Sai-Sing y a los demás.

Kin-Lung mantuvo su palabra. Y para dar a Sun-Pao una prueba de su completa reconciliación, con el hermano de armas, le había confiado el mando y la dirección de la nave.

No era la primera vez que los dos capitanes, por rivalidad o por opiniones contrarias, habían llegado a las manos en sus propias islas, arrojando a sus guerreros unos contra otros, pero después habían acabado por volver a ser, si no realmente amigos, nuevamente aliados.

Ahora no habían de esperar que sus rencores se extinguieran. Era una tregua que se habían concedido mutuamente y que debía acabar pronto; tan pronto como el gran tha-ybu pronunciara el porvenir de la Perla del Río Rojo, ya que los dos la amaban tanto que no se resignaban a perderla.

Sai-Sing, cansada por tantas emociones, apenas subió a bordo, se retiró con Man-Sciú al camarote designado por Kin-Lung.

Los dos capitanes, en cambio, permanecieron, en cubierta con los hombres de guardia, sentados junto al timón.

Callaban entrambos, pero parecían muy preocupados, aunque ningún peligro amenazase al junco porque el mar estaba tranquilo, la noche era espléndida y el viento era favorable.

La isla de Pulo Cóndor había ya desaparecido detrás del horizonte y la luna comenzaba a surgir, haciendo destellar las espumas de las olas, cuando Sun-Pao, que parecía impaciente por expresar su pensamiento, preguntó a quemarropa a Kin-Lung:

—¿Y ahora, qué haremos de Lin-Kai?

Una sonrisa cruel contrajo los labios del capitán de los «Banderas Negras».

—Es necesario hacerle desaparecer —prosiguió Sun-Pao—. Si Sai-Sing supiera que vivía, nos rechazaría a los dos.

—¿Crees que fui tan tono que no me ocupé de él antes de nuestra salida de las islas? —dijo Kin-Lung—. Pensé que la muerte era más segura que el licor que hace enloquecer.

—¿Le mataste? —preguntó Sun-Pao.

—No tuve valor para mancharme las manos con sangre de aquel valiente —repuso Kin-Lung—. Si Sai-Sing lo hubiera sabido, me habría odiado demasiado.

—Entonces, vive aún.

—No estoy seguro. Lo que si sé es que a estas horas está muy cerca de la tumba.

—Explicate, Kin-Lung.

—Por tu consejo, le hice conducir a un lugar desierto, colocado entre rocas altísimas, conocido sólo por mí y por sus guardianes, a los cuales di orden de privarle de todo alimento. Han transcurrido cinco días y por lo tanto, si no ha muerto de sed y de hambre, debe hallarse en un estado tal que no tenga esperanza de reponerse. Como ves, fui más prudente que tú.

—¿Habrán, cumplido tus órdenes aquellos hombres? —preguntó Sun-Pao.

—Son seguros y además saben que no gasto contemplaciones con los que me desobedecen.

—¿No habrán advertido en la aldea la desaparición de Lin-Kai?

—Tuve la precaución, de hacer circular el rumor de que el loco, en un ataque, se arrojó al agua y que un tiburón lo devoró.

—¿Y si, a pesar del ayuno prolongado, viviera aún? —preguntó Sun-Pao.

—Daré orden a los míos de que apresuren su muerte. Una cuerda al cuello con una piedra pesada basta para no volver a salir más del abismo de los mares.

—Tengo un temor.

—¿Cuál?

—Que algún día aquellos hombres puedan traicionar tu secreto.

Una mueca atroz contrajo los labios de Kin-Lung.

—¿Te inquieta eso?

—Sí, algo.

—A mí, no. Porque después de Lin-Kai les suprimiré a ellos. Y así el secreto no será conocido más que por nosotros dos.

—¿Y si uno de nosotros hablase?

—Cuando el tha-ybu haya decidido la suerte de Sai-Sing, no habrá sobre nuestras islas más que un solo capitán, y una sola tribu: o «Banderas Amarillas» o «Banderas Negras». La Perla del Río Rojo no puede ser la reina de las dos.

—Esto quiere decir que si el afortunado soy yo, harás lo posible por matarme.

—¿Y tú? —preguntó Kin-Lung con sonrisa burlona—. ¿Qué harías si la elección recayese en mí?

—Haría igual —contestó Sun-Pao con acento resuelto.

—Está bien —dijo Kin-Lung levantándose—. Me encontrarás dispuesto, como lo estarán los míos.

Dejó a Sun-Pao y se dirigió a proa, mirando atentamente hacia el Sur.

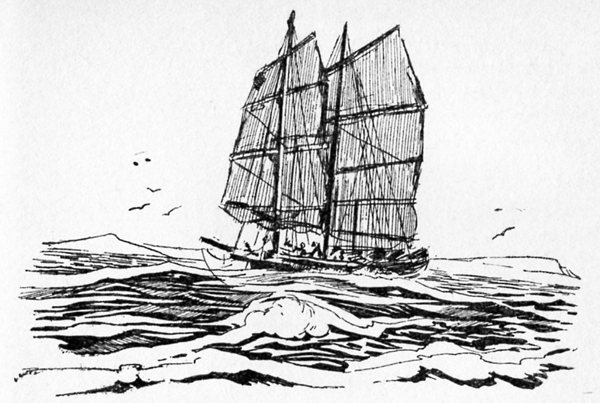

El junco empujado por fresca brisa, avanzaba rápidamente dejando tras de sí una estela espumosa, que parecía una larga cinta de plata.

Las velas inmensas, enormemente hinchadas, crujían, mientras el viento gemía en tonos diversos.

No aparecía vela alguna en la inmensidad del mar. Sólo a veces se veían monstruosos tiburones que enseñaban sus enormes bocas fosforescentes.

A la mañana siguiente, hacia el Sur, fue señalado un grupo de islas. Eran siete, situadas unas a poca distancia de otras, y formando un semicírculo.

Al grito de «¡Tierra!», Sai-Sing, que ya se había levantado, apareció en cubierta acompañada de Man-Sciú.

Estaba más hermosa que nunca, fresca como capullo de rosa apenas entreabierto, pero siempre fría e impasible como estatua de mármol.

—Las islas de los «Banderas Amarillas» y «Negras;» —le dijo Ong, que también había subido a cubierta—. He aquí tu futuro reino, Perla del Río Rojo.

Sai-Sing suspiró profundamente.

—¿Le volveré a ver? —murmuró con voz temblorosa.

—Le verás —repuso Ong.

—¿Y si le hubieran muerto? —preguntó la doncella con creciente ansiedad.

—El día antes de dejar las islas, le vi con mis propios ojos, sentado en la playa.

—¿Qué hacía?

—Jugaba con las conchas como si fuese un chiquillo.

—¡Miserables! —murmuró Sai-Sing, mientras una ola de sangre le subía al rostro enrojeciéndoselo—. ¡Esperar que sea mujer de uno o di otro… y no sospechar!…

Se interrumpió bruscamente, viendo a Sun-Pao que entregaba el timón a un marinero y que se acercaba a ella.

—Nuestra patria —dijo señalando las islas—. ¿La ves, Sai-Sing? Aquel será tu reino.

La doncella, que de pronto había vuelto a adquirir su acostumbrada impasibilidad, hizo una señal afirmativa.

Después se fue lentamente hacia proa, fijando su mirada en las siete islas que parecían surgir del agua y que el sol, que acababa de salir, comenzaba ya a dorar.

—¿Cuáles son las tuyas? —preguntó a Sun-Pao que la había seguido.

—Las que están a Levante.

—¿Cuántas son?

—Tres. Y Kin-Lung tiene otras tantas.

—¿Y la séptima?

—Es de los dos y a ella te conduciremos, no sólo por esto, sino porque en ella habita el gran tha-ybu que debe decidir tu suerte. ¿A quién será favorable? ¿A mí o a Kin Lung? ¡Ah! Quisiera saberlo pronto.

La doncella no había contestado. Miraba la isla del centro que parecía la mayor y se perfilaba mejor que las demás, coronada por una montaña altísima rodeada de bosques verdeantes.

En la playa se veían numerosas cabañas, algunas casitas de estilo tonkinés con galería, terraza y columnas de madera de varios colores, algunas fortalezas y, en una pequeña rada, numerosos juncos, en cuyas antenas y en cuyos mástiles ondeaban banderas negras y amarillas.

—El día en que el tha-ybu hable, tuyas serán las siete islas —dijo Sun-Pao después de una pausa prolongada— porque entonces no habrá más que un solo capitán, como no habrá más que una sola reina.

—¿Por qué? —preguntó Sai-Sing distraídamente.

—Porque o Sun-Pao o yo no estaremos en el reino de los vivos. Sólo con esta condición, los dos aceptamos la alianza para unir nuestras fuerzas y apoderarnos de ti. ¿A quién preferirás, Perla del Río Rojo? Kin-Lung es más viejo que yo, más feo y su ferocidad es reconocida. Recházale y me encargo de ajustarle las cuentas.

—¿Y si en la lucha resultases muerto? —preguntó la doncella.

Un relámpago de sangre pasó por los ojos de Sun-Pao.

—Será Kin-Lung el que sucumbirá —agregó después.

—Dicen que es más valiente y más fuerte que tú en la pelea.

—También dicen, que yo soy más astuto —contestó Sun-Pao.

—Entonces, imagina algo contra tu rival.

Sun-Pao se encogió de hombros eludiendo la respuesta; después, señalando la isla del medio, dijo:

—Allí echaremos el ancla.

Los marineros habían recogido las velas, para evitar los numerosos Escollos que se veían surgir en gran cantidad delante de las islas y habían empuñado los remos para mayor seguridad.

El junco se acercaba a una rada profunda, en cuya orilla se divisaban algunas casas.

La noticia se había divulgado entre los isleños, y en la rada se habían congregado numerosas barcas llenas de guerreros que llegaban hasta de las islas cercanas.

Habían divisado ya sobre el junco de Kin-Lung a la Perla del Río Rojo, que se mantenía en pie sobre la proa, y la saludaban desde lejos, gritando a voz en cuello:

—¡Viva la reina de las islas!

Habiendo desembarcado en la playa los dos capitanes, que por el momento volvían a ser amigos, condujeron a la doncella a la casa más hermosa de la isla, una casa en forma de pirámide con columnas de madera pintadas de rojo y hermosísimas galerías adornadas con flores.

—Este es tu palacio —dijo Sun-Pao—. No tienes más que mandar y todos te obedecerán aquí.

—¿Cuándo decidirás? —preguntó Kin-Lung que era el más impaciente—. Aquí está el tha-ybu.

—Deseo que le concedáis varios días para que pueda interrogar a los astros —repuso la Perla del Río Rojo. Mi destino está en manos de Gautama y a él le toca decidir.

Kin-Lung hizo una mueca, mientras Sun-Pao hacía un gesto de cólera.

—El tha-ybu podía contentarse con una sola noche —dijo el primero lanzando a Sun-Pao una mirada significativa.

—El Espíritu Marino me habló —repuso Sai-Sing—, y a él sólo obedeceré.

Los dos capitanes, comprendiendo que no podrían conseguir nada más, se inclinaron ante la muchacha y salieron de malísimo humor.

—Ocupémonos enseguida de Lin-Kai —dijo Sun-Pao cuando se encontraron, fuera de la casa—. No estoy tranquilo y no lo estaré mientras viva aquel hombre.

—Sí —repuso Kin-Lung—. Si aún no ha muerto, apresurémonos a hacerle desaparecer. Si la vieja bruja averiguase que él está aquí y vive, Sai-Sing no aceptaría nunca ser reina de las islas.

—El mar es profundo y no faltarán piedras en nuestras playas —dijo Sun-Pao con sonrisa feroz—. ¿Quién nos impedirá lanzarle al abismo? El tha-ybu no adivinará nunca quién le haya asesinado.

—Estoy resuelto a todo. Mientras voy en busca de una chalupa, coloca hombres de tu confianza en casa de Sai-Sing para que no pueda comunicarse con nadie.

Se separaron. Kin-Lung se dirigió a la playa donde numerosas chalupas se encontraban varadas en la arena. Arrojó en una de ellas un par de remos y esperó a que Sun-Pao llegase.

Su rostro había obscurecido y una sonrisa satánica vagaba por sus labios, mientras miraba al mar para descubrir su profundidad.

Cuando vio llegar a Sun-Pao, asomó a sus labios una sonrisa y dijo:

—Partamos. He visto los tiburones a flor de agua. Se darán un banquete con Lin-Kai. Entraron en la chalupa, cogiendo los remos y se alejaron hacia Oriente, remando con fuerza. Estaban a alguna distancia uno de otro y remaban de frente como si tuviesen miedo y no quisieran voverse de espaldas. Ambos estaban en guardia y se miraban fijamente.

Tenían razón en desconfiar, puesto que el mismo pensamiento los dominaba a ambos. La idea de librarse del adversario se había aferrado en sus cerebros y se espiaban, preparados a aprovecharse del más ligero incidente. Y el momento no estaba mal elegido: si uno u otro hubiese sido arrojado de pronto al mar, no se hubiera salvado.

Enormes tiburones aparecían de vez en cuando en torno de la chalupa siguiéndola obstinadamente y mostrando sus enormes bocas, armadas de formidables dientes, siempre dispuestos a destrozar su presa.

Alguno había llegado hasta rozar la barca con el hocico, intentando volcarla y los dos capitanes se habían visto obligados a alejarle a golpea de remo aunque la embarcación, excavada en el pesado tronco de una teca, no corría peligro de ser volcada.

Después de dos horas Sun-Pao y Kin-Lung llegaron a una pequeña ensenada que estaba defendida por escolleras altísimas.

La orilla era también inaccesible y únicamente se podía subir a lo alto por una escalera labrada en la roca viva.

A aquel lugar solitario había Kin-Lung desterrado al infeliz prometido de la Perla del Río Rojo.

Asegurada la barca en la punta de un escollo y armados con sus cimitarras, los dos capitanes subieron por la escalera, llegando a una pequeña llanura sombreada de plátanos y de cocoteros.

Al llegar allí, los dos capitanes se detuvieron, mirando con cierto terror una bandada de aves de rapiña que volaba graznando por encima de una cabaña de troncos de árbol y techo de hojas.

—¿Qué hacen aquí estas aves? —preguntó Sun-Pao mirando a Kin-Lung, que se había vuelto pálido.

—¿No sientes un hedor? —preguntó Kin-Lung.

—Es de carne podrida.

—¿Estará ya muerto Lin-Kai?

—¿Y los guardianes a quienes encomendaste su custodia, dónde están?

—Yo no los veo —dijo Kin-Lung.

—¿Durante nuestra ausencia habrán huido con el loco?

—No lo creo. Eran fieles.

—Vamos a la cabaña.

Avanzaron lentamente y en guardia, con las cimitarras desenvainadas, asustados por el silencio que reinaba bajo los árboles. El hedor nauseabundo que Kin-Lung había notado primero, aumentaba a cada paso que acercaban a la cabaña.

De pronto se detuvieron, lanzando un grito de asombro y también de rabia.

Dos hombres yacían debajo de un plátano con los trajes hechos jirones y el rostro desfigurado por el pico de las aves de rapiña. Los dos tenían, clavados en el pecho un puñal, igual al que usan los malayos, de hoja llameante.

—¡Mis hombres! —exclamó Kin-Lung con terror—. ¡Asesinados!

—¿Y Lin-Kai? —preguntó Sun-Pao.

Se lanzaron a la cabaña. Estaba desierta. Sin embargo, se veían, las huellas de una lucha violenta. Las sillas estaban por el suelo, la mesa, derribada, y los almohadones que servían de lecho al loco estaban dispersos y manchados de sangre.

Los dos bandidos se miraron con espanto.

—¿Habrá huido Lin-Kai después de haber asesinado a sus guardianes? —preguntó Sun-Pao.

—El que ha bebido el filtro rojo pierde las fuerzas y se queda como imbécil —repuso Kin-Lung—. El solo no ha podido vencer a estos guerreros que eran fuertes y valerosos. Tienen que haberle ayudado.

—¿Y quién? En nuestras islas no hay más que «Banderas Negras» y «Amarillos» y nos son fieles. ¿Cómo explicar su desaparición? Y además ¿Hacia dónde quieres que hayan, huido? Esta pequeña llanura está rodeada de rocas que nadie, aunque fuese un mono, podría escalar.

—Sus salvadores habrán venido por el mar.

—¿Nadie sabía que Lin-Kai estaba aquí?

—Ya te he dicho que nadie.

—¿Y si algún día se presenta ante la Perla del Río Rojo?

—Rodeemos esta cumbre. Acaso encontremos huellas de los hombres que se lo han llevado.

Se metieron debajo de los árboles, llevando sus pesquisas con gran escrupulosidad, hasta que llegaron a un extremo de la llanura, la cual, como hemos dicho ya, estaba limitada por macizos de rocas altísimos que no ofrecían ningún punto de escalo.

No habiendo encontrado nada volvieron a la playa, que recorrieron de un extremo a otro de la escollera. Ya habían perdido toda esperanza de descubrir cualquier indicio que explicase la extraña desaparición del loco, cuando en el fondo de una ensenada vieron un sombrero de fibras de coco, tejidas con hojas, en forma de hongo, y que conocían.

—Es el que llevaba Lin-Kai —dijo Kin-Lung.

—Sí, es un sombrero tonkinés —exclamó Sun-Pao.

Bajaron a la playa, y además del sombrero descubrieron un poco más lejos un par de calzones de seda amarilla y una cinta de seda roja que pendía de una roca.

Aquellos objetos habían pertenecido a Lin-Kai, y los dos capitanes los recordaban muy bien.

—El loco se ha ahogado y los tiburones le han devorado —dijo Kin-Lung—. Su muerte ya estaba decretada.

—Entonces habrá sido él el asesino de los dos guardianes.

—No hay duda alguna —repuso Kin-Lung—. Debe de haberlos herido en un acceso de furor, tal vez a traición, mientras descansaban en la caverna y después debe haberse precipitado al mar. Esto nos ahorra un delito.

Y satisfechos de aquel desenlace inesperado, los dos bandidos se embarcaron, sin preocuparse de los dos cadáveres, sobre los cuales habían vuelto ya a cebarse las aves de rapiña.