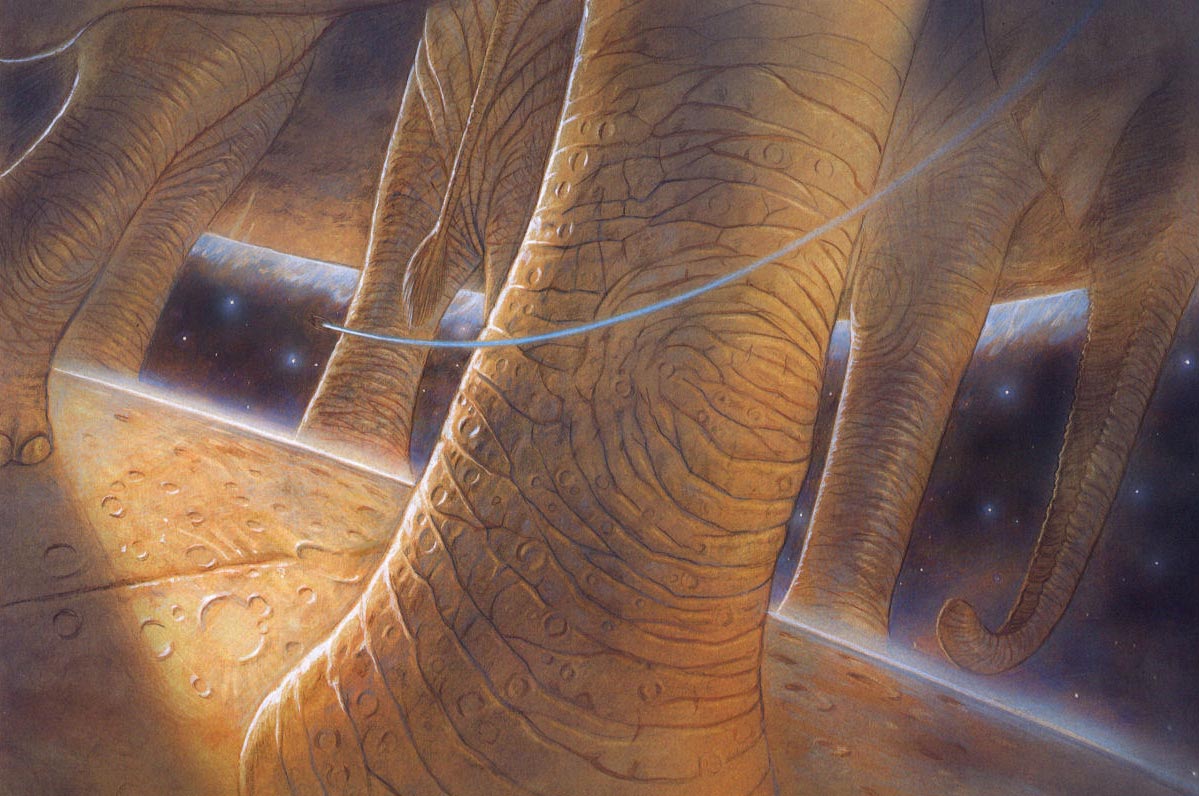

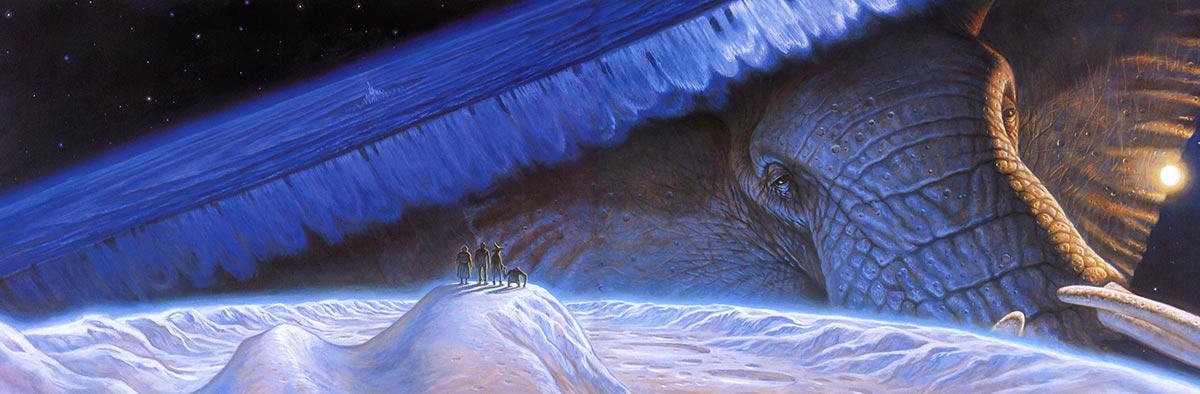

l lugar donde sucedió la historia era un mundo cargado a lomos de cuatro elefantes posados en la concha de una tortuga gigante. Esa es la ventaja que tiene el espacio. Es lo bastante grande para albergar prácticamente cualquier cosa y, por tanto, en algún momento acaba por hacerlo. A la gente le parece raro que haya una tortuga que mida quince mil kilómetros y un elefante con más de tres mil kilómetros de altura, lo cual demuestra que el cerebro humano no está bien adaptado para pensar y que lo más probable es que originalmente fuera diseñado para enfriar la sangre. El mero tamaño le parece algo asombroso.

l lugar donde sucedió la historia era un mundo cargado a lomos de cuatro elefantes posados en la concha de una tortuga gigante. Esa es la ventaja que tiene el espacio. Es lo bastante grande para albergar prácticamente cualquier cosa y, por tanto, en algún momento acaba por hacerlo. A la gente le parece raro que haya una tortuga que mida quince mil kilómetros y un elefante con más de tres mil kilómetros de altura, lo cual demuestra que el cerebro humano no está bien adaptado para pensar y que lo más probable es que originalmente fuera diseñado para enfriar la sangre. El mero tamaño le parece algo asombroso.

El tamaño no tiene nada de asombroso. Las tortugas son asombrosas, y los elefantes son bastante increíbles. Pero el hecho de que exista una tortuga grande es mucho menos asombroso que el hecho de que exista en algún lugar una tortuga.

El porqué de la historia fue una mezcla de muchas cosas. Estaba el deseo de la humanidad de llevar a cabo gestas prohibidas por el mero hecho de que estaban prohibidas. Estaba su deseo de encontrar horizontes nuevos y de matar a la gente que vivía más allá de ellos. Estaban los pergaminos misteriosos. Estaba el pepinillo. Pero por encima de todo estaba el conocimiento de que un día, muy pronto, todo se acabaría.

«En fin, la vida continúa», dice la gente cuando alguien muere. Pero desde el punto de vista de la persona que acaba de morir, no es así. Es el universo el que continúa. Justo cuando el difunto le estaba cogiendo el tranquillo a cada cosa, todo le es arrebatado, por enfermedad o por accidente o, en una ocasión, por un pepinillo. Por qué ha de ser así es uno de los imponderables de la vida, a la vista del cual la gente o bien se pone a rezar… o bien se enfada mucho, mucho.

l principio de la historia sucedió hace decenas de millares de años, en una noche salvaje y tormentosa, cuando una llamita diminuta bajó de la montaña que hay en el centro del mundo. Descendió dando bandazos y sacudidas, como si la persona invisible que la llevaba fuera resbalando y cayendo de roca en roca.

l principio de la historia sucedió hace decenas de millares de años, en una noche salvaje y tormentosa, cuando una llamita diminuta bajó de la montaña que hay en el centro del mundo. Descendió dando bandazos y sacudidas, como si la persona invisible que la llevaba fuera resbalando y cayendo de roca en roca.

En un momento dado la línea de fuego se convirtió en una estela de chispas que fue a parar a un montículo de nieve situado al fondo de una grieta del glaciar. Pero la mano que salió disparada de la nieve sostenía las brasas humeantes de la antorcha, y el viento, empujado por la ira de los dioses, y con un sentido del humor particular, devolvió con un azote la llama a la vida…

Y después de eso, ya no murió nunca.

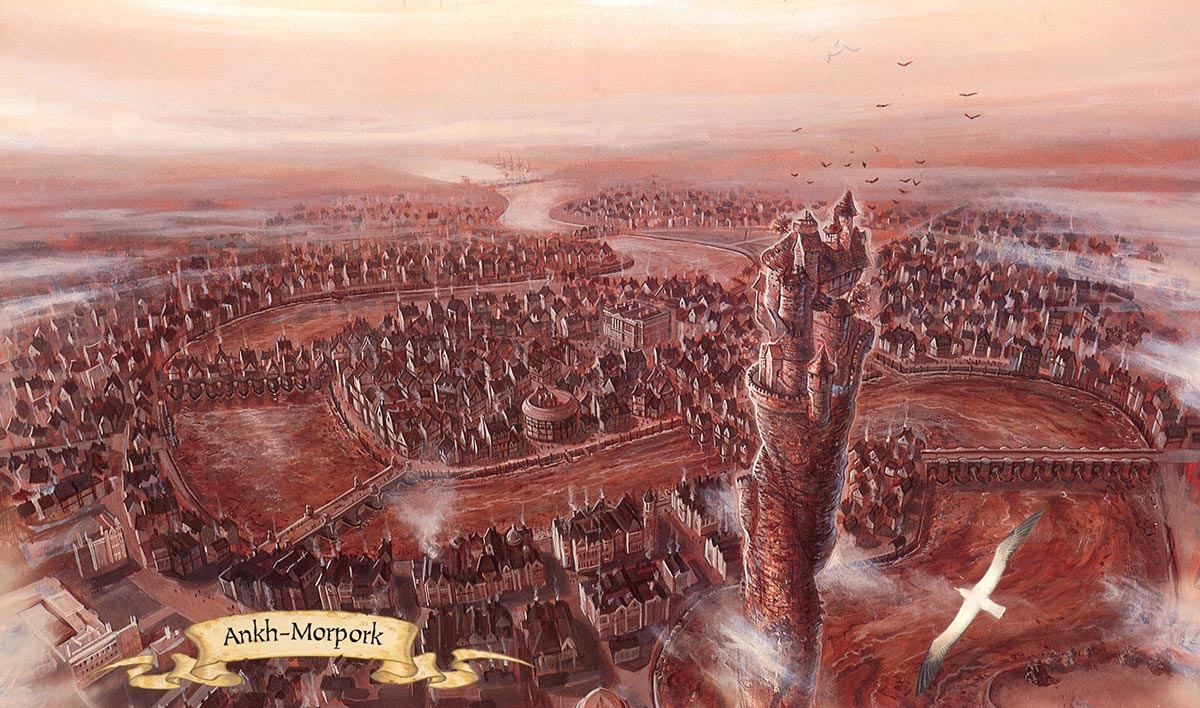

l final de la historia empezó muy por encima del mundo, pero fue bajando más y más a medida que trazaba círculos descendentes en dirección a la antigua y moderna ciudad de Ankh-Morpork, donde se decía que podía comprarse y venderse cualquier cosa; y si no tenían lo que buscabas, lo podían robar para ti. Había incluso quien lo podía soñar… La criatura que ahora buscaba no edificio en concreto era un albatros absurdo adiestrado, y para los estándares del mundo no era particularmente raro[1]. Era, eso sí, absurdo. Ocupaba su vida entera en una serie de viajes perezosos entre el Eje y el Borde, y ¿qué lógica tenía eso?

l final de la historia empezó muy por encima del mundo, pero fue bajando más y más a medida que trazaba círculos descendentes en dirección a la antigua y moderna ciudad de Ankh-Morpork, donde se decía que podía comprarse y venderse cualquier cosa; y si no tenían lo que buscabas, lo podían robar para ti. Había incluso quien lo podía soñar… La criatura que ahora buscaba no edificio en concreto era un albatros absurdo adiestrado, y para los estándares del mundo no era particularmente raro[1]. Era, eso sí, absurdo. Ocupaba su vida entera en una serie de viajes perezosos entre el Eje y el Borde, y ¿qué lógica tenía eso?

Aquel ejemplar estaba más o menos domesticado. Su mirada brillante y enloquecida localizaba los lugares donde, por razones completamente ajenas a su comprensión, se podían encontrar anchoas. Y donde alguien le quitaría aquel incómodo cilindro de la pata. Al albatros le parecía un trato bastante bueno, de lo cual se puede deducir que aquellos albatros eran, si no completamente absurdos, por lo menos bastante tontos.

Completamente distintos de los humanos, por tanto.

e ha dicho que volar es uno de los grandes sueños de la humanidad. En realidad no es más que un vestigio de los ancestros del hombre, cuyo mayor sueño era caerse de la rama. De todos modos, entre los grandes sueños de la humanidad también está el de ser perseguido por unas enormes botas con dientes. Y nadie dice que ese otro tenga algún sentido.

e ha dicho que volar es uno de los grandes sueños de la humanidad. En realidad no es más que un vestigio de los ancestros del hombre, cuyo mayor sueño era caerse de la rama. De todos modos, entre los grandes sueños de la humanidad también está el de ser perseguido por unas enormes botas con dientes. Y nadie dice que ese otro tenga algún sentido.

res ajetreadas horas más tarde, lord Vetinari, el patricio de Ankh-Morpork, se encontraba en la sala principal de la Universidad Invisible, y estaba impresionado. Los magos, en cuanto entendían la urgencia de un problema, y entonces terminaban de comer y discutían sobre el budín, en realidad eran capaces de actuar con bastante rapidez. Su método para encontrar soluciones, por lo que podía ver el patricio, era el alboroto creativo. Si la pregunta era: «¿Cuál es el mejor conjuro para convertir un libro de poemas en una rana?», entonces lo único que los magos no harían es buscar en algún libro con un, título como Principales conjuros anfibios en un entorno literario: una comparativa. En cierta manera, eso sería hacer trampa. Lo que hacían en cambio era discutir la cuestión, todos de pie frente a una pizarra, quitándose la tiza unos a otros y borrando partes de lo que estaba escribiendo quien tenía la tiza en ese momento antes de que pudiera terminar la frase por el otro lado. De alguna forma, sin embargo, todo parecía funcionar.

res ajetreadas horas más tarde, lord Vetinari, el patricio de Ankh-Morpork, se encontraba en la sala principal de la Universidad Invisible, y estaba impresionado. Los magos, en cuanto entendían la urgencia de un problema, y entonces terminaban de comer y discutían sobre el budín, en realidad eran capaces de actuar con bastante rapidez. Su método para encontrar soluciones, por lo que podía ver el patricio, era el alboroto creativo. Si la pregunta era: «¿Cuál es el mejor conjuro para convertir un libro de poemas en una rana?», entonces lo único que los magos no harían es buscar en algún libro con un, título como Principales conjuros anfibios en un entorno literario: una comparativa. En cierta manera, eso sería hacer trampa. Lo que hacían en cambio era discutir la cuestión, todos de pie frente a una pizarra, quitándose la tiza unos a otros y borrando partes de lo que estaba escribiendo quien tenía la tiza en ese momento antes de que pudiera terminar la frase por el otro lado. De alguna forma, sin embargo, todo parecía funcionar.

Ahora había una cosa en el centro de la sala. Al patricio, que era un hombre con educación artística, le pareció una enorme lupa de aumento rodeada de cachivaches.

—Técnicamente, milord, con un omniscopio se puede ver cualquier lugar —dijo el archicanciller Ridcully, que técnicamente era el líder de Toda la Hechicería Conocida[2].

—¿En serio? Extraordinario.

—Cualquier lugar y también cualquier tiempo —continuó Ridcully, sin parecer impresionado él tampoco.

—Qué extremadamente útil.

—Sí, eso dicen —dijo Ridcully dando pataditas taciturnas al suelo—. El problema es que, como el trasto de los demonios puede ver cualquier lugar, es prácticamente imposible hacer que vea ningún lugar. Por lo menos ningún lugar que valga la pena ver. Y le sorprendería cuántos lugares hay en el universo. Y tiempos, también.

—La una y veinte, por ejemplo —dijo el patricio.

—Entre otros, ciertamente. ¿Le apetece echar un vistazo, milord?

Lord Vetinari se acercó con cautela y se asomó a la lente enorme y redonda. Frunció el ceño.

—Lo único que puedo ver es lo que hay al otro lado —dijo.

—Ah, eso es porque está sintonizado en aquí y ahora, señor —informó un joven mago que aún estaba ajustando el artefacto.

—Ah, ya veo —dijo el patricio—. De hecho, en palacio también tenemos aparatos como este. Los llamamos «ven-ta-nas».

—Bueno, pero si hago esto —dijo el mago, y le hizo algo al armazón de la lente—, mira hacia el otro lado. —Lord Vetinari miró su propia cara.

—Y a estos los llamamos «es-pe-jos» —dijo, como si se lo estuviera explicando a un niño.

—Creo que no, señor —replicó el mago—. Se tarda un momento en darse cuenta de lo que se está viendo. Levantar una mano suele ayudar.

Lord Vetinari le dirigió una mirada severa, pero probó a saludar sin mucho brío.

—Oh. Qué curioso. ¿Cómo se llama usted, joven?

—Ponder Stibbons, señor. El nuevo director de Magia Desaconsejablemente Aplicada. Verá, señor, el truco no es la fabricación del omniscopio, porque al fin y al cabo solo es una evolución de la antigua bola de cristal. Es hacer que vea lo que uno quiere. Es como afinar una cuerda, y si…

—Perdón, ¿magia aplicada cómo?

—Desaconsejablemente, señor —dijo Ponder con naturalidad, como si confiara en poder evitar el problema pasándolo de largo—. En todo caso… creo que podemos orientarlo a la zona correcta, señor. El gasto de energía es considerable; tal vez tengamos que sacrificar otro hámster.

Los magos empezaron a congregarse alrededor fiel artefacto.

—¿Puede usarlo para ver el futuro? —preguntó lord Vetinari.

—En teoría sí, señor —dijo Ponder—. Pero sería muy… bueno, desaconsejable, verá usted, porque los estudios iniciales indican que el hecho de la observación colapsaría la función de onda en el espacio de fase.

Ni un músculo se movió en la cara del patricio.

—Disculpen, no estoy muy al día con el profesorado de la universidad —dijo—. ¿Usted es el que tiene que tomar las pildoras de extracto de rana?

—No, señor. Ese es el tesorero, señor —respondió Ponder—. Las tiene que tomar porque está loco, señor.

—Ah —dijo lord Vetinari, y ahora sí que había expresión en sus rasgos. Era la de un hombre que se está refrenando con firmeza para no decir lo que tiene en mente.

—Lo que quiere decir el señor Stibbons, milord —intervino el archicanciller—, es que hay billones y billones de futuros que, hum, como que existen, ¿sabe? Todos son… las posibles formas del futuro. Pero parece ser que el primero que uno mira es el que se convierte en el futuro. Y puede que no sea el que a uno le gustaría. Parece ser que todo está relacionado con el Principio de Incertidumbre.

—Y eso es…

—No estoy seguro. El señor Stibbons es el que sabe de esas cosas.

Pasó un orangután con aire despreocupado, cargando un número extremadamente elevado de libros debajo de cada brazo. Lord Vetinari miró las mangueras que salían serpenteando del omniscopio, abandonaban la sala por la puerta abierta y cruzaban los jardines en dirección a… ¿cómo lo llamaban? ¿El Edificio de Magia de Altas Energías? Se acordó de los viejos tiempos, cuando los magos eran tipos demacrados y crispados y llenos de malicia. Entonces no habrían permitido que existiera ningún Principio de Incertidumbre durante ningún período prolongado; si no tenías la certeza, habrían dicho, ¿qué estabas haciendo mal? Las cosas que uno dejaba inciertas podían matarte.

El omniscopio parpadeó y mostró un campo nevado, con montañas negras a lo lejos. Pareció que esto satisfacía mucho al mago llamado Ponder Stibbons.

—Creía que había dicho usted que con este trasto lo podríamos encontrar, ¿no es así? —le dijo Vetinari al arclncanciller.

Ponder Stibbons levantó la vista.

—¿Tenemos algo que haya sido suyo? ¿Algún objeto personal que haya dejado por aquí? —preguntó—. Lo podríamos meter en el resonador mórfico, conectarlo al omniscopio y lo localizaría como una flecha.

—¿Qué fue de los círculos mágicos y las velas goteantes? —quiso saber lord Vetinari.

—Bueno, son para cuando no tenemos prisa, señor —contestó Ponder.

—Me temo que Cohen el Bárbaro no es conocido por dejarse las cosas por ahí —dijo el patricio—. Cuerpos, tal vez. Lo único que sabemos es que se dirige a Cori Celesti.

—¿La montaña que hay en el Eje del mundo, señor? ¿Por qué?

—Confiaba en que me lo dijera usted, señor Stibbons. Por eso estoy aquí.

El Bibliotecario volvió a pasar tranquilamente con otro cargamento de libros. Otra reacción que tenían los magos cuando se enfrentaban a una situación nueva y extraordinaria era revisar sus bibliotecas para averiguar si ya había pasado alguna vez antes. Aquello, reflexionó lord Vetinari, era una característica óptima para la supervivencia. Quería decir que en los momentos de peligro uno se pasaba el día sentado muy calladito en un edificio de paredes muy gruesas.

Volvió a mirar el papel que tenía en la mano. ¿Por qué era tan estúpida la gente? Le llamó la atención una frase: «Dice que el último héroe debe devolver lo que el primer héroe robó».

Y por supuesto, todo el mundo sabía lo que había robado el primer héroe.

os dioses se dedican a jugar con el destino de los hombres.

os dioses se dedican a jugar con el destino de los hombres.

No son juegos complicados, obviamente, porque los dioses no tienen paciencia.

Hacer trampa forma parte de las reglas. Y los dioses apuestan fuerte. Perder a todos sus creyentes supone, para un dios, el final. Pero un creyente que sobrevive al juego obtiene honor y creencia adicional. El que gana con el mayor número de creyentes, vive.

Entre los creyentes se puede incluir a otros dioses, por supuesto. Los dioses creen en la creencia.

Siempre había muchas partidas en marcha en Dunmanifestin, la morada de los dioses en Cori Celesti. Vista desde fuera parecía una ciudad atestada[3]. No todos los dioses vivían allí, ya que muchos estaban vinculados a un país en particular o, en el caso de los más pequeños, incluso a un árbol. Pero era una Zona Bien. Era donde uno colocaba el equivalente metafísica de la reluciente placa dorada, como esos edificios pequeños y discretos situados en las áreas más elegantes de las grandes ciudades que, sin embargo, parecen albergar a ciento cincuenta abogados y contables, presumiblemente en algún tipo de estanterías.

La apariencia doméstica de la ciudad se debía a que, aunque los dioses influyen en la gente, la gente también influye en los dioses.

La mayoría de los dioses tenían forma de gente; y es que por lo general la gente no tiene demasiada imaginación, incluso Offler el dios cocodrilo únicamente tenía cabeza de cocodrilo. Si se le pide a la gente que se imagine a un dios animal, lo que se les ocurrirá es básicamente alguien con una máscara pésima. Al hombre siempre se le ha dado mucho mejor inventarse demonios, que es la razón de que haya tantos.

Por encima de la rueda del mundo, los dioses seguían jugando. A veces se les olvidaba lo que pasaba cuando se dejaba a un peón subir hasta el final del tablero.

l rumor tardó un poco más en propagarse por la ciudad, pero los líderes de los grandes gremios acudieron a toda prisa en parejas y en grupos de tres a la universidad.

l rumor tardó un poco más en propagarse por la ciudad, pero los líderes de los grandes gremios acudieron a toda prisa en parejas y en grupos de tres a la universidad.

Luego los embajadores se enteraron de la noticia. Por toda la ciudad las enormes torres de señales interrumpieron momentáneamente su incesante tarea de exportar precios de mercado al mundo, mandaron la señal de despejar la línea para el tráfico de emergencia de alta prioridad y por fin transmitieron por clacs los funestos paquetitos a las cancillerías y castillos de todo el continente.

Estaban codificados, por supuesto. Si se tiene noticias del fin del mundo, no se quiere que se entere toda la gente.

Lord Vetinari contempló la mesa. Habían pasado muchas cosas en las últimas horas.

—Si me permiten que recapitule, damas y caballeros —dijo mientras se apagaba el barullo—, de acuerdo con las autoridades de Hungbimg, la capital del Imperio Ágata, el emperador Gengis Cohen, antiguamente conocido como Cohen el Bárbaro, está de camino y ya cerca del hogar de los dioses con un artefacto de muy considerable poder destructivo y con la intención, parece ser, en sus palabras, de «devolver lo que fue robado». Y resumiendo, nos piden que lo detengamos nosotros.

—¿Por qué nosotros? —preguntó el señor Boggis, líder del Gremio de Ladrones—. ¡No es nuestro emperador!

—Tengo entendido que el gobierno agateo nos cree capaces de cualquier cosa —dijo lord Vetinari—. Tenemos genio, garra, brío y una actitud de poder con todo.

—¿Con todo el qué?

—En este caso, con salvar el mundo —repuso lord Vetinari después de encogerse de hombros.

—Pero tendremos que salvarlo para todos, ¿no? —objetó el señor Boggis—. ¿Para los extranjeros también?

—Bueno, sí. No se pueden salvar solamente las partes que le gustan a uno —dijo lord Vetinari—. Pero lo que tiene salvar el mundo, damas y caballeros, es que incluye de forma inevitable el trozo que le contiene a uno. Así que prosigamos. ¿Nos puede ayudar la magia, archicanciller?

—No. Nada mágico puede acercarse a menos de ciento cincuenta kilómetros de las montañas —respondió el archicanciller.

—¿Por qué no?

—Por la misma razón que no se puede meter un velero dentro de un huracán. Simplemente hay demasiada magia. Sobrecargaría cualquier cosa mágica. Una alfombra mágica se desharía en mitad del aire.

—O se convertiría en brécol —dijo el decano—. O en un pequeño volumen de poesía.

—¿Están diciendo que no podernos llegar ahí a tiempo?

—Bueno… sí. Exacto. Por supuesto. Ya están cerca de la falda de la montaña.

—Y son héroes —recalcó el señor Buenacolina del Gremio de Historiadores.

—¿Y eso qué quiere decir, exactamente? —preguntó el patricio, suspirando.

—Que se les da bien hacer lo que quieren hacer.

—Pero también son, por lo que tengo entendido, hombres muy viejos.

—Héroes muy viejos —lo corrigió el historiador—. Lo cual únicamente significa que tienen mucha experiencia en hacer lo que quieren hacer.

Lord Vetinari volvió a suspirar. No le gustaba vivir en un mundo de héroes. Estaba la civilización, por llamarla de alguna manera, y estaban los héroes.

—¿Qué ha hecho exactamente Cohen el Bárbaro que sea heroico? —preguntó—. Solo busco entenderlo.

—Bueno… ya sabe… hazañas heroicas… —¿Como por ejemplo…?

—Luchar contra monstruos, derrotar a tiranos, robar tesoros preciados, rescatar a doncellas… esa clase de cosas —dijo el señor Buenacolina con vaguedad—. Ya sabe… cosas heroicas.

—¿Y quién exactamente define la monstruosidad de los monstruos y la tiranía de los tiranos? —dijo lord Vetinari, con la voz convertida de repente en un escalpelo: no brutal como una espada, sino hendiendo su filo en zonas vulnerables.

El señor Buenacolina cambió de postura, incómodo.

—Bueno… el héroe, supongo.

—Ah. Y el robo de esos objetos preciados… Creo que la palabra que me interesa aquí es el término «robo», una actividad mal vista por la mayoría de las religiones importantes del mundo, ¿verdad? La sensación que me sobreviene es que todos esos términos los define el héroe. Uno puede decir: soy un héroe, así que cuando te mato, te estoy convirtiendo, de facto, en la clase de persona susceptible de morir a manos de un héroe. Podría decirse, resumiendo, que un héroe es alguien que se permite todos los caprichos que, con la ley en la mano, lo pondrían enseguida entre rejas o a bailar lo que tengo entendido que se conoce como el fandango de la soga. Las palabras que usaríamos nosotros son: asesinato, saqueo, robo y violación. ¿He entendido bien la situación?

—Creo que violación no —dijo el señor Buenacolina, encontrando algo de suelo firme—. No en el caso de Cohen el Bárbaro. Tomar mujeres por la fuerza, tal vez.

—¿Hay alguna diferencia?

—Es más una cuestión de enfoque, tengo entendido —dijo el historiador—. Creo que en realidad no ha habido jamás ninguna queja como tal.

—Hablando en calidad de abogado —intervino el señor Slant del Gremio de Ahogados—, está claro que la primera hazaña heroica registrada a la que se refiere el mensaje fue un acto de robo a los legítimos propietarios. Así lo atestiguan las leyendas de muchas culturas distintas.

—Pero ¿era algo que se pudiera robar? —preguntó Ridcully.

—Sin duda —dijo el abogado—. El robo es parte central de la leyenda. El fuego les fue robado a los dioses.

—Esa no es la cuestión que nos ocupa —zanjó lord Vetinari—. La cuestión, caballeros, es que Cohen el Bárbaro está subiendo la montaña en la que viven los dioses. Y que no podemos detenerlo. Y que tiene intención de devolver el fuego a los dioses. Fuego, en este caso, bajo la forma de… déjenme ver…

Ponder Stibbons levantó la vista de sus cuadernos, donde había estado garabateando.

—Un barril de veinticinco kilos de arcilla del trueno agatea —apuntó—. Me sorprende que sus magos le dejaran llevárselo.

—Él era… en realidad, doy por sentado que sigue siendo el emperador —dijo lord Vetinari—. Así que me imagino que cuando el gobernante supremo del continente pide algo, no es buen momento para que un hombre prudente le exija un comprobante con la firma del señor Jenkins de Requisiciones.

—La arcilla del trueno es una sustancia terriblemente potente —observó Ridcully—, pero necesita un detonador especial. Hay que romper un frasco de ácido dentro de la mezcla. El ácido la empapa y entonces… patapumba, creo que es el término.

—Por desgracia, al hombre prudente también le pareció buena idea darle un frasco de esos a Cohen —dijo lord Vetinari—. Y si el patapumba resultante tiene lugar en lo alto de la montaña, que es el eje del campo mágico del mundo, eso provocará, según tengo entendido, que el campo se colapse durante… ¿Me hace memoria, señor Stibbons?

—Unos dos años.

—¿En serio? Bueno, podemos pasar sin magia durante un par de años, ¿no? —dijo el señor Slant, apañándoselas para dar a entender además que aquello sería una feliz circunstancia.

—Con todos los respetos —dijo Ponder, sin ningún respeto—, no podemos. Los mares se secarían. El sol se extinguiría y se estrellaría contra el Disco. Los elefantes y la tortuga podrían dejar de existir por completo.

—¿Todo eso en solo dos años?

—No, no. Eso pasaría al cabo de unos pocos minutos, señor. Verá, la magia es algo más que luces y bolas de colores. La magia es lo que mantiene el mundo de una pieza.

En el repentino silencio que siguió, la voz de lord Vetinari sonó vigorosa y clara.

—¿Hay alguien que sepa lo más mínimo de Gengis Cohen? —preguntó—. ¿Y hay alguien que nos pueda decir por qué, antes de marcharse de la ciudad, él y sus hombres secuestraron a un trovador inofensivo de nuestra embajada? Los explosivos… de acuerdo, muy bárbaro. Pero ¿por qué un trovador? ¿Alguien puede decírmelo?

oplaba un viento cruel en las inmediaciones de Cori Celesti. Desde allí la montaña del mundo, que de lejos parecía una aguja, era una cascada áspera e irregular de picos ascendentes. La cúspide central se perdía dentro de una neblina de cristales de nieve, a muchos kilómetros de altura. El sol los

oplaba un viento cruel en las inmediaciones de Cori Celesti. Desde allí la montaña del mundo, que de lejos parecía una aguja, era una cascada áspera e irregular de picos ascendentes. La cúspide central se perdía dentro de una neblina de cristales de nieve, a muchos kilómetros de altura. El sol los

hacía centellear. Había varios ancianos apiñados en torno a una hoguera.

—Más vale que tenga razón en lo de la escalera de luz —dijo Willie el Chaval—. Como no esté ahí vamos a quedar de tontos para arriba.

—Tenía razón en lo de la morsa gigante —apuntó Truckle el Descortés.

—¿Cuándo?

—¿Te acuerdas de cuando estábamos cruzando el hielo? Cuando gritó: «¡Cuidado! ¡Nos va a atacar una morsa gigante!».

—Ah, sí.

Willie volvió a mirar la cúspide. El aire ya parecía más liviano, los colores más intensos, dándole la sensación de que podía estirar un brazo y tocar el cielo.

—¿Alguien sabe si hay un lavabo en la punta? —preguntó.

—Hombre, tiene que haberlo —dijo Caleb el Destripador. Sí, estoy seguro de que he oído historias sobre él. El Retrete de los Dioses.

—¿Mande?

Todos se volvieron hacia lo que parecía un montón de pieles sobre ruedas. Cuando la mirada sabía qué estaba buscando, el montón se convertía en una silla de ruedas vetusta, montada sobre esquís y cubierta con harapos de mantas y pieles. Un par de ojillos brillantes de animal se asomaban con recelo desde el montón.

Amarrado a la parte de atrás de la silla de ruedas había un barril.

—Debe de ser su hora de papear —dijo Willie el Chaval, poniendo al fuego una olla con hollín incrustado.

—¿Mande?

—¡QUE TE ESTOY CALENTANDO EL PAPEO, HAMISH!

—¿Otra vez puta morsa?

—¡Si!

—¿Mande?

Eran todos ancianos. Su conversación de fondo era una letanía de quejas sobre pies, estómagos y espaldas. Se movían despacio. Pero tenían una cierta expresión. La tenían en la mirada.

Sus miradas decían que no importaba el lugar, ellos ya lo habían visitado. Que no importaba el qué, ellos ya lo habían hecho, a veces en más de una ocasión. Pero que nunca, nunca comprarían la camiseta de recuerdo. Y que en realidad sí conocían el significado de la palabra «miedo». Era algo que ocurría a otra gente.

—Ojalá estuviera aquí el Viejo Vincent —comentó Caleb el Destripador mientras atizaba el fuego ociosamente.

—Bueno, pero no está, y no hay más que hablar —atajó Truckle el Descortés—. Dijimos que no íbamos a sacar el tema, joder.

—Pero es que vaya forma de irse… Dioses, espero que no me pase a mí. Una cosa así… no le tendría que pasar a nadie…

—Que sí, que vale —dijo Truckle.

—Era un buen tío. Encajaba todo lo que el mundo le tiraba.

—Que vale.

—Y luego va y se asfixia con…

—¡Lo sabemos todos! ¡Ahora cállate de una vez, cojones!

—La cena está hecha —dijo Caleb, sacando de las ascuas un pedazo de grasa humeante—. ¿Alguien quiere un buen bistec de morsa? ¿Qué me dice el señor Guapito?

Se volvieron hacia una figura humana que alguien había dejado apoyada en una roca. No se veía bien por culpa de las sogas, pero claramente iba vestida con ropa de colores vivos. Aquel no era lugar para llevar ropa de colores vivos. Era una tierra para llevar pieles y cuero.

Willie el Chaval caminó hasta la colorida forma.

—Te quitaremos la mordaza —dijo— si prometes no gritar.

Unos ojos frenéticos salieron disparados a un lado y al otro y por fin la cara amordazada asintió.

—Muy bien, pues. Cómete este… ejem, cacho de morsa tan rico —dijo Willie el Chaval, sacándole el trapo.

—¿Cómo os atrevéis a traerme a rastras a…? —empezó a gritar el trovador.

—A ver si lo entiendes —le interrumpió Willie el Chaval—, a ninguno nos gusta tener que arrearte un sopapo en toda la oreja cuando te pones así, ¿verdad? Sé razonable.

—¿Razonable? ¿Cuando me habéis secuest…?

Willie el Chaval volvió a poner la mordaza en su sitio.

—Pedazo de mierdecilla —murmuró mirando los ojos furiosos—. Ni siquiera tienes arpa. ¿Qué clase de bardo no tiene ni un arpa? Solo esa especie de macetita de madera. Menuda memez.

—S’llama laúd —informó Caleb, con la boca llena de morsa.

—¿Mande?

—¡SE LLAMA LAÚD, HAMISH!

—¡Sí que he mandado unos cuantos al ataúd, sí!

—Qué va, es para cantar canciones finolis a las señoras —dijo Caleb—. Sobre… flores y cosas de esas. Romance.

La Horda conocía aquella palabra, aunque se refería a una actividad que había quedado siempre fuera del ámbito de sus ajetreadas vidas.

—Asombroso lo que hacen las canciones con las señoras —concluyó Caleb.

—Hombre, pues cuando yo era chaval —dijo Truckle—, si querías ganarte el interés de una chica, tenías que cortarle el comosellame a tu peor enemigo y presentárselo a ella.

—¿Mande?

—¡HE DICHO QUE TENÍAS QUE CORTARLE EL COMOSELLAME A TU PEOR ENEMIGO Y PRESENTÁRSELO A ELLA!

—Ajá, el romance es una cosa maravillosa —dijo Hamish el Loco.

—¿Y qué hacías si no tenías peor enemigo? —preguntó Willie el Chaval.

—Ibas y le cortabas el comosellame a quien fuera —dijo Truckle— y así conseguías enseguida un peor enemigo.

—Hoy en día es más normal dar flores —reflexionó Caleb.

Truckle echó un vistazo al intérprete de laúd y a sus forcejeos.

—No se me ocurre en qué estaría pensando el jefe al traer este trasto con nosotros —dijo—. Y a todo esto, ¿dónde está?

ord Vetinari, pese a su educación, tenía mente de ingeniero. Si se quería abrir algo, era necesario encontrar el punto adecuado y aplicar la cantidad mínima de fuerza necesaria para conseguir el objetivo. Posiblemente el punto estuviera entre un par de costillas y la fuerza se aplicaba por medio de una daga, o bien entre dos países en guerra y se aplicaba por medio de un ejército, pero lo importante era encontrar ese único punto débil que era la clave de todo.

ord Vetinari, pese a su educación, tenía mente de ingeniero. Si se quería abrir algo, era necesario encontrar el punto adecuado y aplicar la cantidad mínima de fuerza necesaria para conseguir el objetivo. Posiblemente el punto estuviera entre un par de costillas y la fuerza se aplicaba por medio de una daga, o bien entre dos países en guerra y se aplicaba por medio de un ejército, pero lo importante era encontrar ese único punto débil que era la clave de todo.

—¿Así que ahora eres el profesor de Cruel y Desusada Geografía, un puesto sin remuneración? —le dijo a la figura que había sido llevada a su presencia.

El mago conocido como Rincewind asintió lentamente, por si acaso una confesión fuera a meterle en líos.

—Esto…¿sí?

—¿Has estado en el Eje?

—Esto…¿sí?

—¿Puedes reseñarme el entorno?

—Esto…

—¿Qué aspecto tenía el paisaje? —añadió lord Vetinari con amabilidad.

—Esto… borroso, señor. Me estaba persiguiendo una gente.

—¿Ah, sí? ¿Y a qué se debía?

Rincewind pareció escandalizado.

—Oh, yo nunca jamás me paro a averiguar por qué me persigue la gente, señor. Tampoco miro nunca hacia atrás. Eso sería bastante tonto, señor.

Lord Vetinari se pellizcó el puente de la nariz.

—Limítate a decirme lo que sepas sobre Cohen, por favor —dijo en tono fatigado.

—¿El? Solo es un héroe que nunca se ha muerto. Un viejo curtido. No muy listo, en realidad, pero tiene tanta astucia y malicia que nunca te darías cuenta.

—¿Eres amigo suyo?

—Bueno, nos hemos encontrado un par de veces y él no me ha matado —respondió Rincewind—. Probablemente eso cuenta como un «sí».

—¿Y qué me dices de los ancianos que van con él?

—Oh, no son ancianos… bueno, sí, claro que son ancianos… pero, bueno… son su Horda de Plata, señor.

—¿Esos son la Horda de Plata? ¿Y nadie más?

—Sí, señor —dijo Rincewind.

—¡Pero yo creía que la Horda de Plata había conquistado el Imperio Ágata al completo!

—Sí, señor. Fueron ellos. —Rincewind negó con la cabeza—. Sé que cuesta de creer, señor. Pero usted no los ha visto luchar. Tienen muchísima experiencia. Y lo que tiene… lo más importante que tiene Cohen es… que es contagioso.

—¿Quieres decir que es portador de una epidemia?

—Es como una enfermedad mental, señor. O como la magia. Está como una chota, pero… en cuanto la gente pasa un rato a su lado, empieza a ver el mundo igual que él. Todo grande y sencillo. Y quieren apuntarse.

Lord Vetinari se miró las uñas.

—Pero yo tenía entendido que esos hombres se habían asentado y que eran inmensamente ricos y poderosos —dijo—. Eso es lo que quieren los héroes, ¿verdad? Pisotear con sus toscas sandalias los tronos del mundo, como dice el poeta.

—Sí, señor.

—Entonces, ¿qué es esto de ahora? ¿Una última tirada de dados? ¿Por qué?

—No lo puedo entender, señor. Me refiero a que… lo tenían todo.

—Evidentemente —dijo el patricio—. Pero todo no era bastante, ¿verdad?

abía gente discutiendo en la antesala del Despacho Oblongo del patricio. Cada pocos minutos, un empleado entraba al despacho por una puerta lateral y dejaba otra pila de papeles sobre la mesa. Lord Vetinari se los quedó mirando. Posiblemente, pensó, lo mejor sería esperar a que la pila de consejos y exigencias internacionales creciera hasta ser tan alta como Cori Celesti y entonces subirse encima sin más.

abía gente discutiendo en la antesala del Despacho Oblongo del patricio. Cada pocos minutos, un empleado entraba al despacho por una puerta lateral y dejaba otra pila de papeles sobre la mesa. Lord Vetinari se los quedó mirando. Posiblemente, pensó, lo mejor sería esperar a que la pila de consejos y exigencias internacionales creciera hasta ser tan alta como Cori Celesti y entonces subirse encima sin más.

Nervio, garra y poder con todo, pensó.

Así pues, tal como debe hacer un hombre resuelto, lord Vetinari resolvió levantarse y andar. Abrió la cerradura de una puerta oculta en el revestimiento de la pared y un momento más tarde se deslizaba en silencio por los pasillos secretos de su palacio.

Las mazmorras de palacio albergaban a una serie de criminales encarcelados «a discreción de su señoría», y como lord Vetinari solía ser un hombre discreto, por lo general se pasaban allí largas temporadas. Ahora, sin embargo, su camino le llevaba al prisionero más extraño de todos, el que vivía en el desván.

Leonardo de Quirm nunca había cometido ningún crimen. Contemplaba a su prójimo con interés benigno. Era un artista y también el hombre vivo más inteligente, si se utilizaba la palabra «inteligente» en un sentido especializado y técnico. Pero lord Vetinari tenía la sensación de que el mundo todavía no estaba preparado para un hombre que diseñaba armas de guerra impensables a modo de afición desenfadada. Aquel hombre era, en cuerpo y alma, y en absolutamente todo lo que hacía, un artista. Y en aquel momento estaba pintando el retrato de una dama a partir de una serie de bocetos que tenía sujetos con chinchetas junto a su caballete.

—Ah, milord —dijo Leonardo, levantando la vista—. ¿Cuál es el problema?

—¿Hay un problema? —replicó lord Vetinari.

—Suele haberlo, milord, cuando viene usted a verme.

—Muy bien —dijo lord Vetinari—. Quiero hacer llegar a varias personas al centro del mundo lo antes posible.

—Ah, sí —dijo Leonardo—. Hay mucho terreno traicionero entre aquí y allí. ¿Cree que me ha salido bien la sonrisa? Nunca se me han dado muy bien las sonrisas.

—He dicho…

—¿Desea usted que lleguen vivos?

—¿Cómo? Oh… sí. Por supuesto. Y muy deprisa.

Leonardo continuó pintando, en silencio. Lord Vetinari sabía que no le convenía interrumpirlo.

—¿Y quiere que regresen? —preguntó el artista al cabo de un momento—. ¿Sabe? Tal vez debería enseñar los dientes. Creo que los dientes sí los domino.

—Que regresaran sería una grata bonificación, sí.

—¿Se trata de un viaje de importancia vital?

—Si no tiene éxito, se acabará el mundo.

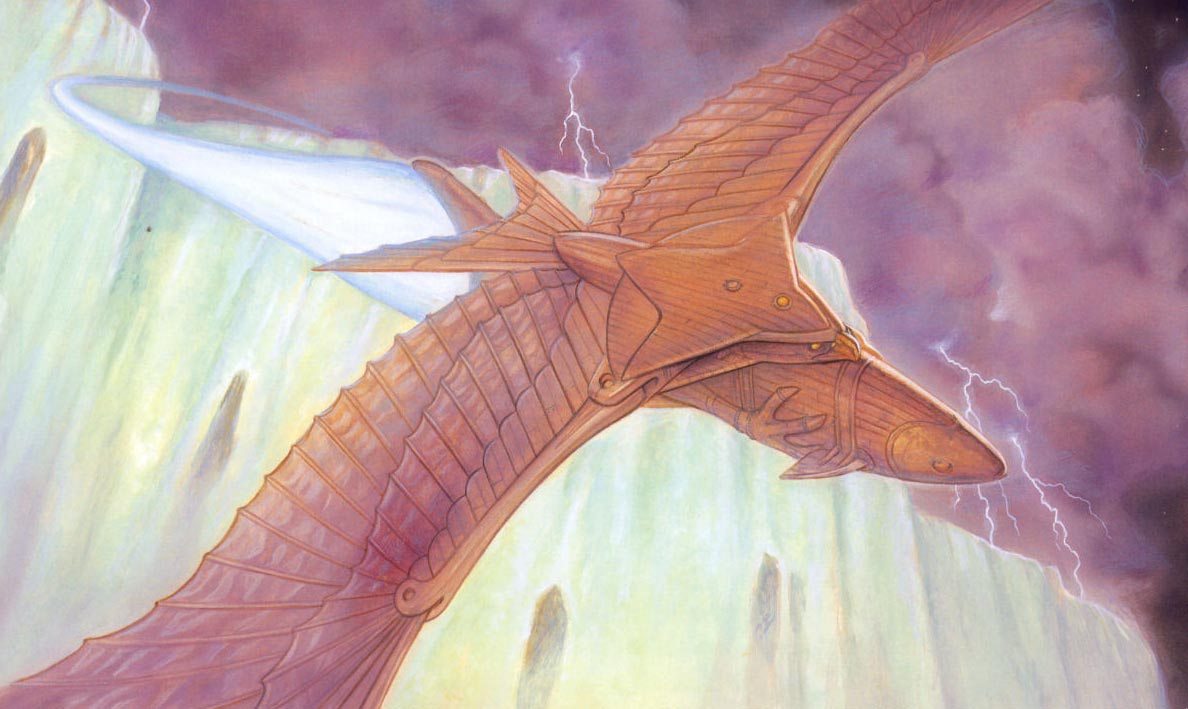

—Ah. Bastante vital, pues. —Leonardo dejó su pincel, dio un paso atrás y miró su cuadro con aire crítico—. Voy a requerir el uso de varias embarcaciones de vela y de una barcaza grande —dijo al cabo de un rato—. Y le prepararé una lista de otros materiales.

—¿Un viaje por mar?

—Para empezar, milord.

—¿No quiere más tiempo para pensar? —preguntó lord Vetinari.

—Bueno, para resolver los pormenores, sí. Pero estoy convencido de tener ya la idea esencial.

Vetinari levantó la vista hacia el techo del taller y el batallón de formas de papel y aparatos con alas de murciélago y otras extravagancias aéreas que colgaban de allí, girando suavemente con la brisa.

—Esto no implicará ninguna clase de máquina voladora, ¿verdad? —dijo con recelo.

—Hum…¿porqué lo pregunta?

—Porque nuestro destino es un lugar muy elevado, Leonardo, y las máquinas voladoras de usted tienen un inevitable componente descendente.

—Sí, milord. Pero estoy convencido de que el suficiente descenso se termina por convertir en ascenso, milord.

—Ah. ¿Eso es Filosofía?

—Filosofía práctica, milord.

—Pese a todo, me confieso asombrado, Leonardo, porque parece usted haber encontrado una solución al momento de presentarle yo el problema…

—Yo siempre digo, milord —replicó Leonardo de Quirm mientras limpiaba el pincel— que un problema planteado de la forma correcta contiene su propia solución. Pero es cierto que ya he pensado anteriormente en cuestiones de esta misma naturaleza. Como usted sabe, me dedico a experimentar con artefactos… que por supuesto, obedeciendo a su opinión sobre el tema, desmantelo a continuación porque existen, cierto es, hombres malvados en el mundo que podrían dar con ellos por casualidad y pervertir su uso. Usted tuvo la amabilidad de darme una sala con una vista ilimitada del cielo, y yo… me fijo en las cosas. Ah… también voy a necesitar varias docenas de dragones de pantano. No, mejor que sean… más de un centenar, creo.

—Ah, ¿pretende usted construir un barco del que los dragones puedan tirar hasta el cielo? —preguntó lord Vetinari, ligeramente aliviado—. Recuerdo una vieja historia sobre un barco que iba tirado por cisnes y que llegó volando hasta…

—Me temo que los cisnes no funcionarían. Pero la suposición de usted es correcta a grandes rasgos, milord. Buen trabajo. Doscientos dragones, diría yo, para ir sobre seguro.

—Eso por lo menos no será un problema. Se están convirtiendo en toda una plaga. —Y la ayuda de, a ver, sesenta aprendices y oficiales del Gremio de Artesanos Habilidosos. Tal vez deberían ser cien. Van a tener que trabajar veinticuatro horas al día.

—¿Aprendices? Pero me puedo encargar de que los mejores maestros artesanos…

Leonardo levantó una mano.

—Maestros artesanos no, milord —dijo—. No me sirve de nada la gente que ha aprendido los límites de lo posible.

a Horda encontró a Cohen sentado sobre un antiguo túmulo funerario situado a cierta distancia del campamento.

a Horda encontró a Cohen sentado sobre un antiguo túmulo funerario situado a cierta distancia del campamento.

En aquella zona había muchos. Los miembros de la Horda los habían visto antes, ocasionalmente, en sus diversos viajes por el mundo. Aquí y allá asomaba una piedra antigua, en medio de la nieve, con grabados en un idioma que ninguno de ellos reconocía. Eran muy antiguos. Nadie en la Horda se había planteado nunca excavar bajo un túmulo para ver qué tesoros podía contener. En parte se debía a que tenían una forma de llamar a la gente que usaba palas, y esa forma era «esclavo». Pero principalmente era porque, pese a sus inclinaciones, tenían un Código moral muy preciso, aunque no fuera el mismo que adoptaba casi todo el resto del mundo, y aquel Código les hacía tener una forma de llamar a cualquiera que profanara un túmulo funerario. Esa forma era «¡muere!».

La Horda, cada uno de cuyos miembros era veterano de mil cargas insensatas, avanzó pese a todo con cautela hacia Cohen, que se encontraba sentado con las piernas cruzadas sobre la nieve. Su espada estaba profundamente clavada en un montículo. Tenía una expresión lejana y preocupante.

—¿Vienes a cenar con nosotros, viejo amigo? —preguntó Caleb.

—Hay morsa —dijo Willie el Chaval—. Otra vez.

Cohen gruñó.

—No he tedminado con ezto —farfulló.

—¿No has terminado qué, viejo amigo?

—De deeoddad —dijo Cohen.

—¿De recordar a quién?

—Al hédoe que eztá enteddado aquí, ¿vale?

—¿Quién era?

—Do lo zé.

—¿Quién era su gente?

—Di idea —dijo Cohen.

—¿Hizo alguna gesta épica?

—Yo qué zé.

—Entonces, ¿por qué…?

—¡Alguien tiene que deeoddad a ese pobde mamón!

—¡Pero si no sabes nada de él!

—¡Aun azi lo puedo deeoddad!

El resto de la Horda intercambió varías miradas. Aquella iba a ser una aventura difícil. Menos mal que iba a ser la última.

—Deberías venir y tener una charla con ese bardo que capturamos —le dijo Caleb—. Me está poniendo de los nervios. No parece que tenga muy claro de qué va.

—Zolamente tiene que ezecdibid la zaga dezpuéz —dijo Cohen con llaneza y con salpicaduras. Pareció que se le ocurría algo. Empezó a palparse varias partes de la indumentaria, lo cual, dada la cantidad de indumentaria, no le ocupó mucho tiempo.

—Sí, bueno, es que no es el típico bardo que se dedica a las sagas heroicas, ¿sabes? —dijo Caleb, mientras su líder continuaba buscando—. Ya te dije cuando lo agarramos que no era de la clase buena. Este viene a ser de esos bardos que van bien cuando necesitas alguna cancioncilla para una chica. Me refiero a cosas tipo flores y primavera, jefe.

—Ah, ya la dengo —dijo Cohen. De una bolsa que llevaba en el cinturón sacó una dentadura postiza, tallada a partir de dientes de diamante de troll. Se la introdujo en la boca y rechinó unas cuantas veces los dientes—. Así mucho mejor. ¿Qué estabas diciendo?

—Que no es un buen bardo, jefe.

Cohen se encogió de hombros.

—Entonces va a tener que aprender deprisa. Seguro que es mejor que los que hay en el Imperio. No tienen ni idea de hacer poemas de más de diecisiete sílabas. Por lo menos este es de Ankh-Morpork. Tiene que haber oído hablar de las sagas como mínimo.

—Ya dije yo que tendríamos que haber parado en bahía Ballenas —dijo Truckle—. Llanuras de hielo, noches gélidas… buen terreno de sagas.

—Sí, si te gusta la grasa de ballena. —Cohen arrancó la espada del montículo de nieve—. Mejor que vaya a quitarle al chaval las flores de la cabeza, pues.

arece que las cosas giran alrededor del Disco —dijo Leonardo—. Es ciertamente el caso del sol y la luna. Y también, si recuerdan ustedes… del María Pesto.

arece que las cosas giran alrededor del Disco —dijo Leonardo—. Es ciertamente el caso del sol y la luna. Y también, si recuerdan ustedes… del María Pesto.

—¿El barco ese que dijeron que se había metido debajo del Disco? —dijo el archicanciller Ridcully.

—Ese mismo. Se sabe que el viento lo tiró por encima del Borde cerca de la bahía de Mante durante una tormenta terrible, y que días más tarde unos pescadores lo vieron elevarse por encima del Borde cerca de TinLing, donde cayó y se estrelló contra un arrecife. Solo hubo un superviviente, cuyas últimas palabras fueron… más bien extrañas.

—Me acuerdo —comentó Ridcully—. Dijo: «¡Dios mío, está lleno de elefantes!».

—Soy de la opinión de que, con el suficiente impulso y cierto componente lateral, una embarcación mandada más allá del borde del mundo trazaría una curva descendente debida a la enorme atracción y se elevaría por el lado opuesto —explicó Leonardo—. Probablemente hasta una altura suficiente como para poder bajar planeando hasta cualquier punto de la superficie.

Los magos miraron fijamente la pizarra. Luego, como un solo mago, se giraron hacia Ponder Stibbons, que estaba tomando notas en su cuaderno.

—¿De qué nos está hablando, Ponder?

Ponder miró sus notas. Luego miró a Leonardo. Luego miró a Ridcully.

—Esto… sí. Es posible. Ejem… si te caes por el borde lo bastante deprisa, el… mundo te atrae de vuelta… y continúas cayendo, pero caes alrededor del mundo.

—¿Estás diciendo que si nos cayéramos del mundo, y cuando digo «nos», me apresuro a señalar que en realidad no me incluyo a mí mismo, podemos terminar en el cielo? —preguntó el decano.

—Hum… sí. Al fin y al cabo, el sol hace lo mismo todos los días…

El decano pareció embelesado.

—¡Asombroso! —dijo—. Así… ¡se podría llevar un ejército al corazón del territorio enemigo! ¡No habría fortaleza segura! Se podría hacer que lloviera fuego sobre… —se fijó en la cara que le estaba poniendo Leonardo— sobre la gente mala —terminó con poco aplomo.

—Eso no ocurriría —dijo Leonardo en tono severo—. ¡Nunca!

—¿Y podría esa… cosa que está planeando usted aterrizar en Cori Celesti? —preguntó lord Vetinari.

—Bueno, sin duda allí arriba tiene que haber campos nevados que lo permitan —dijo Leonardo—. Y si no los hay, estoy seguro de que puedo diseñar un método apropiado de aterrizaje Por suerte, tal como ha señalado usted, las cosas que están en el aire tienen tendencia al descenso.

Ridcully estaba a punto de hacer un comentario apropiado, pero se detuvo. Conocía la reputación de Leonardo. Se trataba de un hombre capaz de inventar siete cosas nuevas antes del desayuno, entre ellas dos tipos nuevos de tostada. Aquel hombre había inventado el cojinete, un artilugio tan obvio que jamás se le había ocurrido a nadie. Esa era la clave de su genialidad: él inventaba cosas que se le podrían haber ocurrido a cualquiera, y los hombres que inventan cosas que se le podrían haber ocurrido a cualquiera son muy escasos.

Era un hombre tan distraídamente inteligente que podía pintar retratos que no se limitaban a seguirte con la mirada por la sala, sino que se iban a casa contigo y te fregaban los platos.

Hay gente que está segura de sí misma porque son tontos. Leonardo tenía aspecto de estar seguro de sí mismo porque hasta el momento no había hallado razones para no estarlo. Se tiraría desde un edificio alto con el feliz estado anímico de quien planea lidiar con el problema del suelo cuando este se presente.

Y que podría solventarlo.

—¿Qué necesita de nosotros? —preguntó Ridcully.

—Bueno, la… cosa no puede funcionar con magia. La magia no sería fiable cerca del Eje, tengo entendido. Pero necesitaría viento. ¿Se les da bien tratar con los gases?

—Ha elegido usted sin duda a la gente adecuada —dijo lord Vetinari. Y a los magos les pareció que hacía una pausa un poco demasiado larga antes de continuar—. Tienen un gran talento para la manipulación climática.

—Un vendaval severo nos ayudaría con el lanzamiento —continuó Leonardo.

—Creo que puedo decir sin miedo a contradecirme que nuestros magos pueden suministrar vientos en cantidades prácticamente ilimitadas —dijo el patricio—. ¿No es cierto, archicanciller?

—Me veo forzado a estar de acuerdo, milord.

—Y sí a continuación podemos contar con una brisa firme, estoy seguro…

—Un momento, un momento —interrumpió el decano, que tenía la sensación de que el comentario sobre los vientos había ido dirigido a él—. ¿Qué sabemos de este hombre? Fabrica… artefactos, y pinta cuadros, ¿o no? Bueno, estoy seguro de que todo esto está muy bien, pero ya conocemos a los artistas, ¿verdad? Unos cantamañanas, sin excepción. ¿Y qué me dicen de Jodido Estúpido Johnson? ¿Recuerdan algunas de las cosas que construyó él[4]? Estoy seguro de que el señor da Quirm hace unos dibujos preciosos, pero yo necesitaría alguna prueba más de su asombrosa genialidad antes de que le encomendemos el mundo entero a ese… artefacto suyo. Enséñenme una sola cosa que pueda hacer él y que no pueda hacer cualquiera si le diéramos el tiempo necesario.

—Jamás me he considerado un genio —dijo Leonardo, bajando la vista con timidez y garabateando en el papel que tenía delante.

—Bueno, si yo fuera un genio creo que lo sabría… —empezó a decir el decano, y se detuvo. De forma distraída, sin apenas prestar atención a lo que estaba haciendo, Leonardo había dibujado un círculo perfecto.

A lord Vetinari le pareció conveniente establecer un sistema de comités. Habían llegado a la universidad más embajadores de otros países, y también estaban entrando en tromba más líderes gremiales, y hasta el último de ellos quería verse involucrado en el proceso de toma de decisiones sin pasar necesariamente antes por el proceso de empleo de inteligencia. El patricio consideró que unos siete comités serían la cantidad adecuada. Y cuando diez minutos más tarde brotó milagrosamente el primer subcomité, él se llevó a unos cuantos individuos seleccionados a un cuartito, fundó el Comité Misceláneo y cerró la puerta con llave.

—La embarcación voladora va a necesitar tripulación, por lo que me dicen —dijo—. Puede transportar a tres personas. Leonardo tendrá que ser uno de ellos porque, para ser sinceros, va a estar trabajando en ella incluso mientras zarpe. ¿Y los otros dos?

—Tendría que haber un asesino —dijo lord Downey del Gremio de Asesinos.

—No. Si Cohen y sus amigos fueran fáciles de asesinar, ya llevarían mucho tiempo muertos —dijo lord Vetinari.

—¿Tal vez un toque femenino? —sugirió la señora Palma, líder del Gremio de Costureras—. Ya sé que son unos caballeros ancianos, pero las integrantes de mi gremio son…

—Creo que el problema, señora Palma, es que aunque al parecer la Horda aprecia mucho la compañía de las mujeres, no escuchan nada de lo que ellas dicen. ¿Sí, capitán Zanahoria?

El capitán Zanahoria Fundidordehierroson de la Guardia de la Ciudad estaba en posición de firmes, irradiando entusiasmo y un toque de aroma de jabón.

—Me presto voluntario a ir, señor —dijo.

—Sí, ya me imaginaba que lo haría usted.

—¿Acaso esto es asunto de la Guardia? —objetó el señor Slant, abogado—. El señor Cohen no está haciendo más que devolver una propiedad a su propietario original.

—Es un razonamiento que no se me había ocurrido hasta ahora —dijo lord Vetinari en tono tranquilo—. Pese a todo, la Guardia de la Ciudad no sería la gente que creo que es si no se les pudiera ocurrir una razón para detener absolutamente a cualquiera. ¿Comandante Vimes?

—Conspiración para alterar el orden público debería bastarnos —dijo el jefe de la Guardia, encendiendo un puro.

—Y el capitán Zanahoria es un joven persuasivo —dijo lord Vetinari.

—Con una espada grande —gruñó el señor Slant.

—La persuasión se presenta bajo muchas formas —dijo lord Vetinari—. No, estoy de acuerdo con el archicanciller Ridcully, mandar al capitán Zanahoria seria una idea excelente.

—¿Cómo? ¿He dicho yo algo? —preguntó Ridcully.

—¿Le parece a usted que mandar al capitán Zanahoria seria una idea excelente?

—¿Cómo? Oh. Sí. Buen chico. Aplicado. Tiene una espada.

—Entonces estoy de acuerdo con usted —dijo lord Vetinari, que sabía cómo hacer funcionar un comité—. Tenemos que darnos prisa, caballeros. La flotilla necesita zarpar mañana. Necesitamos un tercer miembro para la tripulación…

Llamaron a la puerta. Vetinari le hizo una señal a un bedel para que abriera. El mago conocido como Rincewind entró tambaleándose en la sala, pálido, y se detuvo frente a la mesa.

—No deseo presentarme voluntario a esta misión —informó.

—¿Cómo dices? —dijo lord Vetinari.

—Que no deseo presentarme voluntario, señor.

—Nadie te lo estaba pidiendo.

—No, pero lo harán, señor, lo harán. Alguien dirá: eh, el Rincewind ese tiene madera de aventurero, hasta conoce a la Horda, parece que le cae bien a Cohen, sabe todo lo que hay que saber sobre cruel y desusada geografía, sería el hombre idóneo para un trabajo como este. —Suspiró—. Y entonces yo me escaparé corriendo y probablemente acabaré escondiéndome en un cajón que de todas maneras cargarán en la máquina voladora.

—¿Eso ocurrirá?

—Probablemente, señor. O habrá toda una cadena de accidentes que terminen causando lo mismo. Confíe en mí, señor. Sé cómo funciona mi vida. Así que he pensado que es mejor saltarme todo ese proceso tedioso y venir derecho a decirles que no deseo presentarme voluntario.

—Creo que te has olvidado un paso lógico en algún punto —dijo el patricio.

—No, señor. Es muy simple. Me estoy presentando voluntario, Simplemente no deseo hacerlo. Pero al fin y al cabo, ¿cuándo ha tenido eso algo que ver con nada?

—No le falta razón, ¿saben? —dijo Ridcully—. Parece estar de vuelta de toda clase de…

—¿Lo ve? —Rincewind dedicó a lord Vetinari una sonrisa fatigada—. Llevo mucho tiempo viviendo mi vida. Sé cómo funciona.

iempre había asaltadores cerca del Eje. Había botines que cosechar por los valles perdidos y los templos prohibidos, y también entre los aventureros menos preparados. Demasiada gente, cuando hacía una lista de todos los peligros que podía encontrarse durante la búsqueda de tesoros perdidos o de sabiduría antigua, olvidaba reservar la primera posición para «el tipo que ha llegado justo antes que tú».

iempre había asaltadores cerca del Eje. Había botines que cosechar por los valles perdidos y los templos prohibidos, y también entre los aventureros menos preparados. Demasiada gente, cuando hacía una lista de todos los peligros que podía encontrarse durante la búsqueda de tesoros perdidos o de sabiduría antigua, olvidaba reservar la primera posición para «el tipo que ha llegado justo antes que tú».

Un grupo de esas características estaba patrullando por su zona favorita cuando atisbo, en primer lugar, un caballo de guerra bien pertrechado y atado a un árbol marchito por la escarcha. Luego vio una fogata que ardía en una hondonada protegida del viento, con un cacillo burbujeando al lado. Y por fin vio a la mujer. Era atractiva, o por lo menos lo había sido de manera convencional tal vez treinta años atrás. Ahora parecía la maestra que cualquiera habría querido tener en su primer año de escuela, la del punto de vista comprensivo hacia los pequeños accidentes de la vida, como por ejemplo un zapato lleno de pis.

Iba envuelta en una manta para quitarse el frío. Estaba haciendo punto. Clavada en la nieve a su lado estaba la espada más grande que los asaltadores habían visto nunca.

Unos asaltadores inteligentes habrían empezado a enumerar las incongruencias llegados a aquel punto.

Estos, sin embargo, eran del otro tipo, del tipo para el cual se había inventado la evolución.

La mujer les echó un vistazo, les saludó con la cabeza y continuó haciendo punto.

—Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? —dijo el líder—. ¿Tú eres…?

—Aguántame esto, ¿quieres? —pidió la anciana, y se puso de pie—. Con los pulgares, joven. No tardo ni un momento en hacer un ovillo nuevo. Ya me iba haciendo falta que se pasara alguien por aquí.

Le ofreció una madeja de lana. El asaltador la cogió sin mucho aplomo, consciente de las sonrisitas que estaban poniendo sus hombres. Pero separó los brazos con lo que confió en que fuera una expresión adecuadamente malvada de qué-poco-sabe-lo-que-le-espera en la cara,

—Así, muy bien —dijo la anciana mientras daba un paso atrás. Le propinó una patada brutal en la entrepierna con un estilo increíblemente eficaz, aunque poco propio de una dama; se agachó mientras el hombre caía, levantó el caldero, lo arrojó con precisión a la cara del primer secuaz y recogió su labor de punto antes de que él cayera.

Los dos asaltadores supervivientes no habían tenido tiempo de moverse, pero entonces uno salió de su estupor y saltó para coger la espada. Dio un traspié por culpa del peso, pero el filo era largo y tranquilizador.

—¡Ajá! —exclamó, y gruñó mientras levantaba la espada—. ¿Cómo demonios podías llevar esto, vieja?

—No es mi espada. Pertenecía a ese hombre de ahí.

El hombre se arriesgó a mirar de reojo. Detrás de una roca se veían asomar dos pies con sandalias acorazadas: eran unos pies muy grandes. Pero yo tengo un arma, pensó. Y a continuación pensó: Igual que él.

La anciana suspiró y sacó dos agujas de hacer punto de la madeja de lana. La luz les arrancó un destello y la manta se deslizó de los hombros de la mujer y cayó sobre la nieve.

—¿Y bien, caballeros?

Cohen le quitó la mordaza de la boca al trovador. El hombre le dirigió una mirada aterrada.

—¿Cómo te llamas, hijo? —preguntó Cohen.

—¡Me habéis secuestrado! Yo iba caminando por la calle y…

—¿Cuánto? —dijo Cohen.

—¿Qué?

—¿Cuánto por escribirme una saga?

—¡Apestas!

—Sí, es la morsa —dijo Cohen tranquilo—. En ese sentido es un poco como el ajo. De todas formas… una saga, eso es lo que quiero. Y lo que tú quieres es una bolsa bien grande llena de rubíes, no muy distantes en tamaño a estos rubíes, los cuales tengo aquí.

Volcó el contenido de una bolsa de cuero en la palma de su mano. Las piedras preciosas eran tan grandes que la nieve emitió un resplandor rojizo. El músico se quedó mirándolas.

—Tú tienes… ¿cómo era eso, Truckle? —preguntó Cohen.

—Arte —apuntó Truckle.

—Tú tienes arte y nosotros tenemos rubíes. Nosotros te damos rubíes y tú nos das arte —dijo Cohen—. Fin del problema.

—¿Problema?

—Los rubíes eran hipnóticos.

—Bueno, mayormente el problema que vas a tener tú como me digas que no me puedes escribir una saga —dijo Cohen, todavía en un tono de voz agradable.

—Pero… mira, lo siento, pero… las sagas son tan solo poemas primitivos.

El viento, que a tan poca distancia del Eje nunca se detenía, tuvo varios segundos para producir su silbido más melancólico y al mismo tiempo amenazador.

—Será un largo camino hasta la civilización andando tú sólito —se explayó Truckle.

—Sin pies —puntualizó Willie el Chaval.

—¡Por favor!

—Qué va, qué va, muchachos, no queremos hacerle eso al chico —dijo Cohen—. Es un muchacho listo, tiene un gran futuro por delante… —Dio una calada a su cigarrillo liado y añadió—: Hasta ahora. No, ya veo que se lo está pensando. Una saga heroica, chaval. Va a ser la más famosérrima de todos los tiempos.

—¿Sobre qué?

—Sobre nosotros.

—¿Vosotros? Pero si sois todos unos viej… —El trovador se detuvo. Incluso después de una vida que hasta entonces no había albergado mayores peligros que un hueso de carne que le habían tirado en un banquete, era capaz de reconocer la muerte inmediata a primera vista. Y ahora la veía. La edad no había debilitado nada de cuanto tenía delante… bueno, salvo en un sitio o dos: en su mayor parte, había endurecido—. No sabría componer una saga —terminó con un hilo de voz.

—Nosotros te ayudamos —dijo Truckle.

—Conocemos muchísimas —dijo Willie el Chaval.

—Salimos en la mayoría —dijo Cohen.

Los pensamientos del trovador discurrían así: Estos hombres están rubíes locos. Seguro que me rubíes van a matar. Me han traído a la rubíes fuerza hasta este rubíes rubíes.

Me quieren dar una bolsa enorme de rubíes rubíes…

—Supongo que podría ampliar mi repertorio —balbuceó. Una simple mirada a sus caras le hizo reajustar su vocabulario—. Muy bien, lo haré —dijo. Una pizquita de sinceridad, sin embargo, sobrevivió incluso al resplandor de las joyas—. No soy el mejor trovador del mundo, ¿sabéis?

—Lo serás después de que escribas esta saga —respondió Cohen, desatándole las sogas.

—Bueno… espero que os guste…

—No ha de gustarnos a nosotros. —Cohen sonrió enseñando los dientes—. Nosotros no la oiremos.

—¿Cómo? Pero si acabas de decir que querías que os escribiera una saga…

—Que sí, que sí. Pero esta va a ser la saga de cómo morimos.

ue una flotilla pequeña la que zarpó de Ankh-Morpork al día siguiente. Las cosas habían sucedido deprisa. No es que la perspectiva del fin del mundo estuviera concentrando las mentes de forma inapropiada, porque ese es un peligro general y universal que a la gente le cuesta imaginarse. Pero el patricio estaba siendo bastante brusco con la gente, y ese era un peligro concreto y muy personal que la gente no tenía ningún problema en sentir como propio.

ue una flotilla pequeña la que zarpó de Ankh-Morpork al día siguiente. Las cosas habían sucedido deprisa. No es que la perspectiva del fin del mundo estuviera concentrando las mentes de forma inapropiada, porque ese es un peligro general y universal que a la gente le cuesta imaginarse. Pero el patricio estaba siendo bastante brusco con la gente, y ese era un peligro concreto y muy personal que la gente no tenía ningún problema en sentir como propio.

La barcaza, bajo cuya lona enorme ya había algo tomando forma, se mecía entre los barcos. Lord Vetinari únicamente subió una vez a bordo y contempló con expresión funesta las enormes pilas de materiales que había esparcidas por toda la cubierta.

—Esto nos está costando una cantidad considerable de dinero —comentó a Leonardo, que acababa de colocar un caballete—. Solo espero que resulte en algo que podamos justificar.

—La continuidad de la especie, tal vez —dijo Leonardo, terminando un dibujo complejo y entregándoselo a un aprendiz.

—Eso obviamente, sí.

—Aprenderemos muchas cosas nuevas —prosiguió Leonardo—, que estoy seguro de que supondrán un inmenso beneficio para la posteridad. Por ejemplo, el superviviente del María Pesto informó de que las cosas flotaban en el aire como si se hubieran vuelto extremadamente ligeras, así que he diseñado esto de aquí. —Se agachó y recogió algo que a lord Vetinari le pareció un utensilio de cocina perfectamente normal y corriente—. Es una sartén que se pega a lo que sea —explicó con orgullo—. Me vino la idea mientras observaba un tipo de cardencha, que…

—¿Y esto va a ser útil? —preguntó lord Vetinari.

—Oh, ya lo creo. Nos va a hacer falta comer, y no podemos tener grasa caliente flotando por todos lados. Los pequeños detalles importan, milord. También he diseñado una pluma que escribe bocabajo.

—Oh. ¿Y no podía simplemente darle la vuelta al papel?

a hilera de trineos avanzaba por la nieve.

a hilera de trineos avanzaba por la nieve.

—Hace un frío del carajo —dijo Caleb.

—Vas notando la edad, ¿eh? —dijo Willie el Chaval.

—Uno es tan viejo como se siente, es lo que yo digo siempre.

—¿Mande?

—¡DICE QUE UNO ES TAN VIEJO COMO SE SIENTE, HAMISH!

—¿Mande? ¿Sentir lo qué?

—Yo no creo que me haya hecho viejo —dijo Willie el Chaval—. No viejo así, sin más. Solo más consciente de dónde está el próximo lavabo.

—Lo peor —dijo Truckle— es cuando viene gente joven y te canta canciones alegres.

—¿Por qué están tan alegres? —preguntó Caleb.

—Porque no son tú, supongo.

Por delante de sus ojos el viento arrastraba cristales de nieve, finos y puntiagudos, procedentes de las cimas de las montañas. Por deferencia a su profesión, la Horda iba vestida mayoritariamente con taparrabos de cuero diminutos y trozos de pieles y de cota de malla. Por deferencia a su avanzada edad, y sin comentarlo en absoluto entre ellos, esa indumentaria estaba apuntalada por leotardos de lana y varias cosas extrañas con elásticos. Estaban tratando con el tiempo igual que habían tratado con todo lo demás en sus vidas, como algo contra lo que cargar e intentar dar muerte. Al frente de la partida, Cohen le iba dando consejos al trovador.

—Primero de todo, tienes que describir qué te hace sentir la saga —dijo—. Como cantarla te hace hervir la sangre y casi no puedes contenerte… tienes que contarles qué saga tan grandiosa va a ser… ¿entiendes?

—Sí, sí… creo que sí… y luego cuento quiénes sois vosotros… —se adelantó el trovador, tomando notas frenéticamente.

—Qué va, entonces cuentas qué tiempo hacía.

—¿Te refieres a algo como: «El día era luminoso»?

—Qué va, qué va, qué va. Tienes que hablar en saga. Antes que nada, tienes que poner las frases del revés.

—¿Como por ejemplo: «Luminoso el día era»?

—¡Eso! ¡Bien! Ya sabía que eras listo.

—¡Sabía ya que listo eras, querrás decir! —dijo el trovador antes de poder refrenarse.

Hubo un momento de incertidumhre tensa, y después Cohen sonrió y le dio una palmada en la espalda. Fue como si lo golpearan con una pala.

—¡Ese es el estilo! ¿Y qué más había…? Ah, sí… en las sagas nadie va por ahí hablando. Siempre clamaron.

—¿Clamaron?

—Como por ejemplo: «Alto y fuerte clamo Wulf el Trotamares», ¿lo ves? Y… y… y… la gente siempre es el algo. Como yo, que soy Cohen el Bárbaro, ¿verdad? Pero podría ser «Cohen el de Aguerrido Corazón» o «Cohen el Aniquilador de Multitudes», o cualquier cosa de esa clase.

—Esto… ¿Por qué lo estáis haciendo? —preguntó el trovador—. Eso habría que ponerlo. ¿Les vais a devolver el fuego a los dioses?

—Sí. Con intereses.

—Pero… ¿por qué?

—Porque hemos visto morir a muchos viejos amigos —le respondió Caleb.

—Eso mismo —dijo Willie el Chaval—. Y nunca hemos visto que vinieran mujeres grandotas a lomos de caballos alados y se los llevaran al Palacio de los Héroes.

—Cuando murió el Viejo Vincent, que era uno de nosotros —dijo Willie el Chaval—, ¿dónde estaba el Puente de Escarcha que lo llevara al Banquete de los Dioses, eh? No, acabaron con él, le dejaron que se ablandara con tanta cama bien cómoda y alguien que le masticara la comida. Casi acabaron con todos nosotros.

—¡Ja! ¡Bebidas de leche! —escupió Truckle.

—¿Mande? —dijo Hamish, despertando.

—¡LE HA PREGUNTADO POR QUÉ QUEREMOS DEVOLVER EL FUEGO A LOS DIOSES, HAMISH!

—¿Eh? ¡Alguien tiene que hacerlo! —dijo Hamish en tono socarrón.

—Porque el mundo es grande y no lo hemos visto entero —dijo Willie el Chaval.

—Porque los muy cabrones son inmortales —dijo Caleb.

—Porque me duele la espalda las noches que hace frío —dijo Truckle.

El trovador miré a Cohen, que clavaba la vista en el suelo.

—Porque… —dijo Cohen— porque… nos han dejado hacernos viejos.

Y en ese momento estalló la emboscada. Los montículos de nieve entraron en erupción. Vanas figuras enormes echaron a correr hacia la Horda. Las espadas aparecieron en las manos flacas y moteadas con la velocidad que nace de la experiencia. Los garrotes giraron por el aire…

—¡Todos quietos! —gritó Cohen. Era una voz de mando.

Los combatientes se quedaron paralizados. Los filos de las armas temblaron a un centímetro de gargantas y torsos.

Cohen levantó la vista hacia los rasgos agrietados y escarpados de un troll enorme, que tenía el garrote levantado para aplastarlo.

—¿Yo a ti no te conozco? —dijo.

os magos estaban haciendo turnos de trabajo. Delante de la flota había un trozo de mar tranquilo como una balsa de aceite. De detrás venía una brisa continua e inalterable. Era cierto que a los magos se les daban bien los vientos, ya que el clima no era una cuestión de fuerzas sino de lepidópteros. Tal como decía el archicanciller Ridcully, solo hacía falta saber dónde estaban las puñeteras mariposas.

os magos estaban haciendo turnos de trabajo. Delante de la flota había un trozo de mar tranquilo como una balsa de aceite. De detrás venía una brisa continua e inalterable. Era cierto que a los magos se les daban bien los vientos, ya que el clima no era una cuestión de fuerzas sino de lepidópteros. Tal como decía el archicanciller Ridcully, solo hacía falta saber dónde estaban las puñeteras mariposas.

Y por tanto, debió ser alguna posibilidad de uno contra un millón la que mandó el tronco empapado debajo de la barcaza. El impacto fue leve, pero Ponder Stibbons, que había estado haciendo rodar con cuidado el onmiscopio por la cubierta, terminó tumbado de espaldas y rodeado de cristales rotos tintineantes.

El archicanciller Ridcully corrió por la cubierta, su voz estaba cargada de preocupación.

—¿Ha sufrido daños graves? ¡Eso vale cien mil dólares, señor Stibbons! ¡Pero mira eso! ¡Una docena de trozos!

—No tengo heridas graves, archicanciller…

—¡Cientos de horas de tiempo perdido! Y ahora no vamos a poder seguir el progreso del vuelo. ¿Me está escuchando, señor Stibbons?

Ponder no escuchaba. Lo que hacía era sostener dos de los pedazos y mirarlos fijamente.

—Creo que es posible que me haya tropezado, jajá, con un asombroso hallazgo por casualidad, archicanciller.

—¿Qué dices?

—¿Alguna vez alguien había roto un onmiscopio antes, señor?

—No, jovencito. ¡Y eso es porque los demás tienen cuidado con el instrumental caro!

—Esto… ¿le importaría mirar este pedazo, señor? —le urgió Ponder—. Creo que es muy, muy importante que mire este pedazo, señor.

n las faldas bajas de Cori Celesti, era momento de rememorar los viejos tiempos. Emboscadores y emboscados habían encendido una fogata.

n las faldas bajas de Cori Celesti, era momento de rememorar los viejos tiempos. Emboscadores y emboscados habían encendido una fogata.

—¿Y cómo es que has dejado el trabajo de Maligno Señor Oscuro, Harry? —preguntó Cohen.

—Bueno, ya sabes cómo son las cosas hoy en día —dijo Maligno Harry Pavor. La Horda asintió. Ya sabían cómo eran las cosas hoy en día—. La gente hoy en día, cuando están atacando tu Maligna Torre Oscura, lo primero que hacen es bloquearte el túnel de escape.

—¡Qué hijos de puta! —dijo Cohen— Hay que dejar que el Señor Oscuro se escape. Lo sabe todo quisque.

—Es verdad —aseveró Caleb—. Si no, no tendrás trabajo el día de mañana.

—Y no es que yo no jugara limpio —siguió Maligno Harry—. O sea, siempre dejaba una entrada trasera secreta a mi Montaña del Pavor, daba trabajo a gente tonta de remate como guardias de las celdas…

—Ese es yo —dijo con orgullo el enorme troll.

—… ese eres tú, sí, y siempre me aseguré de que todos mis esbirros llevaran cascos de esos que te cubren la cara entera, para que un héroe ocurrente pudiera usarlos para disfrazarse, y mira que esos cascos cuestan un riñón, os lo aseguro.

—Maligno Harry y yo nos conocemos de toda la vida —dijo Cohen, liándose un cigarrillo—. Lo conocí cuando él estaba empezando con un par de chavalines y su Cobertizo de la Muerte.

—Y también con Puñalada, el Corcel del Terror —señaló Maligno Harry.

—Sí, pero era un burro, Harry —señaló Cohen.

—Pero pegaba unas dentelladas malísimas. Te arrancaba un dedo en menos de lo que te miraba.

—¿No luché contigo cuando eras el Dios Araña Condenado? —preguntó Caleb.

—Probablemente. Lo hacía todo el mundo. Fueron buenos tiempos —dijo Harry—. Las arañas gigantes siempre dan buen resultado, mejor incluso que los pulpos. —Suspiró—. Y luego, claro, todo cambió.

Los demás asintieron. Sí cambió todo.

—Dijeron que yo era una mancha maligna que cubría la faz del mundo —dijo Harry—. Ni mencionaron la creación de puestos de trabajo en zonas tradicionalmente de alto desempleo. Y luego, claro, llegaron los peces gordos, y con los de fuera no se puede competir. ¿Alguien ha tenido noticias de Ning el Incompasivo?

—Más o menos —dijo Willie el Chaval—. Lo maté yo.

—¡No puede ser! ¿Qué era eso que decía siempre? «¡Retornaré a estos lares!».

—Un poco difícil —Willie el Chaval sacó una pipa y empezó a llenarla de tabaco— cuando tienes la cabeza clavada a un árbol.

—¿Qué me decís de Pamdar la Reina Bruja? —dijo Maligno Harry—. Esa sí que era…

—Se jubiló —le cortó Cohen.

—¡Ella nunca se jubilaría!

—Se casó —insistió Cohen—. Con Hamish el Loco.

—¿Mande?

—DIGO QUE TE CASASTE CON PAMDAR, HAMISH —gritó Cohen.

—Jejejeje, ¡sí que lo hice! ¿Mande?

—Ojo, pero de eso ya hace tiempo —dijo Willie el Chaval—. No creo que durara.

—¡Pero si era un demonio de mujer!

—Todos nos hacemos viejos, Harry. Ahora tiene una tienda. La Despensa de Pam. Hace mermeladas.

—¿Qué dices, Cohen? ¡Pero si antes reinaba en un trono sobre una pila de cráneos!

—Yo no he dicho que sean mermeladas muy buenas.

—¿Y tú qué, Cohen? —dijo Maligno Harry—. He oído que eras emperador.

—Suena bien, ¿verdad? —dijo Cohen, lúgubre—. Pero ¿sabes qué? Es aburrido. Todo el mundo va de puntillitas y te trata con respeto, no hay nadie con quien luchar, y esas camas tan blandas dan dolor de espalda. Tanto dinero y nada en que gastarlo, solo en juguetes. Te chupa la vida eso de la civilización.

—Acabó con el Viejo Vincent el Destripador —dijo Willie el Chaval—. Se murió atragantado con un canalillo.

No se oyó más ruido que el siseo de la nieve sobre la hoguera y a varias personas pensando a toda prisa.

—Creo que quieres decir un pepinillo —sugirió el bardo.

—Eso, un pepinillo —dijo Willie el Chaval—. Nunca se me han dado bien esas palabras tan largas.

—La diferencia es muy importante en caso de ensalada —dijo Cohen. Se volvió hacia Maligno Harry—. No es forma de morir para un héroe, todo fofo y gordo y engullendo cenas enormes. Un héroe tiene que morir en la batalla.

—Sí, pero vosotros nunca le habéis cogido el truco a morirse —señaló Maligno Harry.

—Eso es porque no hemos elegido a los enemigos adecuados —explicó Cohen—. Esta vez vamos a ver a los dioses. —Dio unos golpecitos al barril sobre el que estaba sentado, acto que provocó una mueca en los demás miembros de la Horda—. Llevo aquí algo que les pertenece —añadió.

Echó un vistazo al grupo y observó algunos asentimientos casi imperceptibles.

—¿Por qué no te vienes con nosotros. Maligno Harry? —dijo—. Puedes traer a tus esbirros malvados. Harry se levantó.

—¡Eh, que soy un Señor Oscuro! ¿Qué iba a decir la gente si fuera por ahí con un hatajo de héroes?

—No dirían nada de nada —gruñó Cohen—. Y te voy a decir por qué, ¿vale? Porque resulta que somos los últimos. Nosotros y vosotros. A nadie más le importa. Ya no hay más héroes. Maligno Harry. Ni tampoco más villanos.

—¡Oh, siempre hay villanos! —replicó Maligno Harry.

—No, hay hijos de puta tramposos, malvados y crueles, es verdad. Pero ahora usan las leyes. Nunca se harían llamar Maligno Harry.

—Hombres que no conocen el Código —terció Willie el Chaval. Todos asintieron. Puede que no se siguieran las leyes, pero el Código había que seguirlo.

—Hombres con papelajos —dijo Caleb.

Hubo otro asentimiento colectivo. En la Horda no eran grandes lectores. El papel era el enemigo, como también lo eran los hombres que lo esgrimían. El papel se te acercaba con sigilo y se adueñaba del mundo.

—Siempre nos has caído bien, Harry —dijo Cohen—. Tú jugabas con las reglas en la mano. ¿Qué me dices, te vienes con nosotros o no?

Maligno Harry pareció avergonzado.

—Bueno, me gustaría —dijo—. Pero… bueno, soy Maligno Harry, ¿verdad? No se puede confiar en mí ni un minuto. A la primera oportunidad, os traicionaré a todos, os apuñalaré por la espalda o algo… Tengo que hacerlo, ¿entendéis? Por supuesto, si dependiera de mí, sería otra cosa… pero tengo una reputación que cuidar, ¿verdad? Soy Maligno Harry. No me pidáis que vaya.

—Así se clama —dijo Cohen—. Me caen bien los hombres que no son de fiar. Con alguien que no es de fiar siempre sabes que esperar. Los que te lo hacen pasar mal son aquellos con quienes nunca lo tienes claro. Vente con nosotros, Harry. Eres de los nuestros. Y tus muchachos, también. Veo que son nuevos… —Cohen enarcó las cejas.

—Bueno, sí, ya sabes qué pasa con los esbirros tontos de remate —dijo Maligno—. Este es Baboso…

—… nork, nork —dijo Baboso.

—Ah, uno de los antiguos Hombres Lagarto Tontos —dijo Cohen—. Me alegro de ver que queda uno. Ah, quedan dos. ¿Y este es…?

—… nork, nork.

—También es Baboso —dijo Maligno Harry, dando unos golpecitos al segundo hombre lagarto con cuidado de evitar los pinchos—. Nunca son nada buenos para recordar más de un nombre, los típicos hombres lagarto. Y aquí tenemos a… —Señaló con la cabeza a algo vagamente parecido a un enano, que le miró con cara suplicante—. Tú, Sobaco te llamas —le apuntó.

—Tu Sobaco —repitió Sobaco, agradecido.

—… nork, nork —dijo uno de los Babosos, por si acaso aquel comentario iba dirigido a él.

—Buen trabajo, Harry —dijo Cohen—. Cuesta horrores encontrar un enano tonto de remate.

—No ha sido fácil, créeme —admitió Harry con orgullo—. Y este es Carnicero.

—Buen nombre, buen nombre —dijo Cohen, contemplando al inmenso hombre gordo—. Tu carcelero, ¿verdad?

—Me costó mucho encontrarlo —dijo Maligno Harry. mientras Carnicero sonreía feliz a la nada—. Se cree todo lo que le dicen, lo engañan los disfraces más ridículos, dejaría que una lavandera travestida saliera libre aunque tuviera una barba tan grande que se pudiera acampar en ella, se queda dormido de buenas a primeras en una silla junto a los barrotes y…

—¡… lleva las llaves en un gancho muy grande al cinturón para que se las puedan quitar de ahí muy fácilmente! —dijo Cohen—. Clásico. Un toque maestro, sí señor. Y veo que tienes a un troll.

—Ese es yo —dijo el troll.

—… nork, nork. —Ese es yo.

—Bueno, es que hay que tener un troll, ¿no? —dijo Maligno Harry—. Un poco más listo de lo que me gustaría, pero no tiene ningún sentido de la orientación y no se acuerda de cómo se llama.

—¿Y qué tenemos aquí? —siguió Cohen—. ¿Un zombi viejísimo? ¿De dónde lo has desenterrado? Me gusta que los hombres no tengan miedo a dejar que se les caiga toda la carne.

—Gak —dijo el zombi.

—No hay lengua, ¿eh? —dijo Cohen—. Tranquilo, chaval, lo ú que te hace falta es un alarido de esos que hielan la sangre. Y unos cuantos alambres, por lo que parece. Todo es cuestión de estilo.

—Ese es yo.

—… nork, nork.

—Gak.

—Ese es yo.

—Tu Sobaco.

—Debes de estar orgulloso de ellos. No sé cuándo he visto un hatajo de esbirros más tontos —dijo Cohen con admiración—. Harry, eres como un pedo refrescante en una habitación llena de rosas. Tráetelos a todos. No pienso dejar que te quedes atrás.

—Es bonito que te valoren —dijo Maligno Harry, ruborizándose.

—¿Y qué otra cosa ibas a hacer, de todas formas? —dijo Cohen—. Hoy en día, ¿quién valora de verdad a un buen Señor Oscuro? El mundo se ha vuelto demasiado complicado. Ya no pertenece a la gente como nosotros… nos mata asfixiándonos con pepinillos.

—¿Qué te propones hacer, Cohen? —preguntó Maligno Harry.

—… nork, nork.

—Bueno, supongo que es hora de acabar igual que empezamos —dijo Cohen—. Una última tirada de dados. —Dio otro golpecito al barril—. Es hora de devolver algo.

—… nork, nork.

—Cierra el pico.

e noche brillaban haces de luz a través de los agujeros y resquicios de la lona. Lord Vetinari se preguntó si Leonardo estaba durmiendo algo. Era bastante posible que el hombre hubiera diseñado alguna clase de artilugio que lo hiciera por él.

e noche brillaban haces de luz a través de los agujeros y resquicios de la lona. Lord Vetinari se preguntó si Leonardo estaba durmiendo algo. Era bastante posible que el hombre hubiera diseñado alguna clase de artilugio que lo hiciera por él.